現代のビジネス環境において、「PR」という言葉を耳にする機会は非常に増えました。しかし、その正確な意味や「広告」との違い、具体的な活動内容まで深く理解している人は意外と少ないかもしれません。PRは、単なる情報発信や宣伝活動ではなく、企業や組織が社会と良好な関係を築き、持続的に成長していくための重要な経営機能です。

この記事では、PRの基本的な定義から、混同されがちな広告やプロモーションとの違い、企業がPRに取り組む目的やメリット・デメリット、さらには具体的な仕事内容や成功のステップまで、網羅的にわかりやすく解説します。PRの本質を理解し、自社のビジネスに活かすための一助となれば幸いです。

目次

PRとは?

まず、PRという言葉の基本的な意味と、現代社会でPRが果たしている役割について深く掘り下げていきましょう。

PR(パブリックリレーションズ)の意味と定義

PRとは、「Public Relations(パブリックリレーションズ)」の略語です。直訳すると「公衆との関係」となり、その言葉通り、企業や組織が、それを取り巻くさまざまなステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築き、維持していくためのコミュニケーション活動全般を指します。

ここで言うステークホルダーとは、以下のような多岐にわたる人々や組織を含みます。

- 顧客・消費者: 商品やサービスを購入・利用する人々

- 株主・投資家: 企業に出資している人々

- 従業員: 企業で働く人々

- 取引先: 原材料の供給元や販売パートナーなど

- メディア: 新聞、テレビ、雑誌、Webメディアなど

- 地域社会: 企業が拠点を置く地域の人々や団体

- 政府・行政機関: 法律や政策を司る公的機関

PRの最も重要な本質は、一方的な情報発信(One-way Communication)ではなく、ステークホルダーとの双方向のコミュニケーション(Two-way Communication)を通じて、相互の理解と信頼を深めることにあります。企業側が伝えたいメッセージを発信するだけでなく、社会の声に耳を傾け、それを経営や事業活動にフィードバックしていくプロセスそのものがパブリックリレーションズなのです。

この考え方は、20世紀初頭のアメリカで体系化されました。当初は企業が自らにとって都合の良い情報を発信するプロパガンダ的な側面もありましたが、時代とともに進化し、社会からの信頼を得ることが企業の存続に不可欠であるという認識が広まりました。その結果、現代のPRは、「組織と社会が相互に適応していくためのマネジメント機能」として位置づけられています。

つまり、PRとは単なる「宣伝」や「広報」活動に留まらず、社会の期待や要請を理解し、それに応える形で自社の在り方を調整していく、極めて戦略的な経営活動であると言えるでしょう。

現代社会におけるPRの役割

情報技術が飛躍的に発展し、SNSが普及した現代社会において、PRの役割はますます重要性を増しています。その役割は、主に以下の3つの側面に集約されます。

1. 情報過多時代における「信頼」の醸成

インターネットやSNSの普及により、誰もが情報の発信者となれる時代になりました。私たちは日々、洪水のような情報にさらされていますが、その中には真偽不明な情報や意図的に操作された情報も少なくありません。このような状況下で、生活者は企業からの一方的な広告メッセージに対して、以前よりも懐疑的になっています。

そこで重要になるのが、第三者からの客観的な評価や評判です。PR活動を通じて、メディアや専門家、あるいは一般の消費者といった第三者に自社の活動や商品を取り上げてもらうことで、企業発信の情報よりも高い信頼性を獲得できます。広告が「自分で自分を褒める」行為だとすれば、PRは「他者が自分を評価してくれる」状況を作り出す活動です。この信頼の獲得こそが、現代のPRが果たすべき最も重要な役割と言えます。

2. 企業の社会的責任(CSR)と評判(レピュテーション)のマネジメント

現代の企業には、利益を追求するだけでなく、環境保護(Environment)、社会貢献(Social)、企業統治(Governance)といった、いわゆる「ESG経営」や、企業の社会的責任(CSR)を果たすことが強く求められています。企業の活動が社会や環境に与える影響は、常に厳しい目にさらされており、ひとたびネガティブな評判が立てば、企業価値は大きく損なわれかねません。

PRは、こうした企業の社会的な取り組みをステークホルダーに伝え、理解と共感を得るための重要な役割を担います。また、万が一、不祥事や事故が発生した際には、迅速かつ誠実な情報開示と対話を行う「クライシスコミュニケーション(危機管理広報)」もPRの重要な機能の一つです。平時から社会との良好な関係を築いておくことが、有事の際のダメージを最小限に食い止める「防波堤」となるのです。

3. 経営戦略と連動した合意形成の促進

PRは、もはやマーケティング部門だけの一機能ではありません。企業のビジョンや経営戦略を社会に伝え、その実現に向けてステークホルダーからの支持や協力を得るための「合意形成」のプロセスそのものです。

例えば、新しい事業領域への進出、大規模なM&A、あるいは働き方改革の推進など、企業の重要な意思決定には、さまざまなステークホルダーの理解が不可欠です。PRは、これらの経営課題に対して、なぜそれが必要なのか、社会にどのような価値をもたらすのかを丁寧に説明し、対話を重ねることで、円滑な事業推進を後押しします。経営の根幹に関わるコミュニケーション戦略を担うこと、それこそが現代におけるPRの真価であると言えるでしょう。

PRと広報・広告・プロモーションとの違い

PRという言葉は、しばしば「広報」「広告」「プロモーション」といった言葉と混同されがちです。しかし、これらは似ているようで、その目的や手法において明確な違いがあります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。

PRと広報の違い

「PR」と「広報」は、実務上、ほぼ同義で使われることも多いですが、厳密にはそのニュアンスに違いがあります。

- PR(パブリックリレーションズ): 前述の通り、企業とステークホルダーとの「双方向のコミュニケーション」を通じて、良好な関係性を構築・維持するための包括的な概念です。社会の声を聴き、経営に反映させるという側面も強く含みます。

- 広報: 日本で独自に発展した言葉で、「広く報じる」という文字通り、企業側から社会に向けて情報を発信する「一方向的な情報発信」のニュアンスが強い傾向にあります。

一般的に、広報はPRという大きな概念の中に含まれる一つの活動と捉えることができます。日本の多くの企業では「広報部」という名称の部署がPR活動全般を担っているため、両者が同一視されやすいのです。しかし、本来のPRは、単に情報を発信するだけでなく、社会との対話を通じて相互理解を目指す、より広範で戦略的な活動を指すという点を理解しておくことが重要です。

| 項目 | PR(パブリックリレーションズ) | 広報 |

|---|---|---|

| 概念の由来 | アメリカ発祥の「Public Relations」 | 日本独自の概念 |

| コミュニケーション | 双方向性(対話、関係構築) | 一方向性(情報発信)のニュアンスが強い |

| 包含関係 | 広報活動を含む、より広範な概念 | PR活動の一部と位置づけられることが多い |

| 主な目的 | 相互理解と信頼関係の構築 | 認知度の向上や情報の伝達 |

PRと広告の違い

PRと広告は、企業活動を外部に伝えるという点では共通していますが、その目的、手法、信頼性において根本的な違いがあります。この違いを理解することは、効果的なコミュニケーション戦略を立てる上で非常に重要です。

| 比較項目 | PR(パブリックリレーションズ) | 広告(Advertising) |

|---|---|---|

| 目的 | ステークホルダーとの良好な関係構築、信頼獲得、評判形成 | 商品・サービスの販売促進、直接的な売上向上 |

| 費用 | 主に人件費や活動費。メディア掲載自体は無料。 | 媒体のスペースや時間を購入するための費用(広告枠費)が発生 |

| 情報のコントロール性 | 低い。メディアが編集権を持つため、内容はコントロール不可。 | 高い。費用を払うため、内容・表現・時期を自由に決められる。 |

| 信頼性 | 高い。メディアという第三者を通して報じられるため、客観性が高い。 | 低い。企業自身が発信する情報のため、主観的と見なされやすい。 |

| 情報伝達の主体 | メディア、ジャーナリストなどの第三者 | 企業(広告主)自身 |

| 効果の持続性 | 中長期的。一度築いた信頼は資産となる。 | 短期的。広告出稿を止めると効果は薄れる。 |

これらの違いを、各項目でさらに詳しく見ていきましょう。

目的

PRの第一の目的は、企業や組織とそのステークホルダーとの間に長期的な信頼関係を築くことです。企業のビジョンや社会貢献活動、技術の優位性などを伝えることで、社会からの共感や支持を得て、良好な評判(レピュテーション)を形成します。売上向上は直接的な目的ではなく、あくまで信頼関係が構築された結果として、間接的にもたらされるものと位置づけられます。

一方、広告の主な目的は、商品やサービスの認知度を高め、直接的な購買行動を喚起することにあります。新商品の発売キャンペーンやセール情報など、消費者の「今すぐ欲しい」という欲求に訴えかけ、短期的な売上アップを目指すのが一般的です。

費用

PR活動では、プレスリリースの作成・配信、メディア関係者とのリレーション構築、イベントの企画・運営などに人件費や活動費がかかりますが、新聞やテレビなどのメディアに記事として取り上げてもらうこと自体に費用はかかりません。メディアが「ニュース価値がある」と判断すれば、無料で報じてくれます。

対照的に、広告は、テレビCMの放映枠、新聞の広告スペース、Webサイトのバナー広告枠などを購入するための費用(広告費)が必ず発生します。出稿するメディアやサイズ、時間帯によって費用は大きく変動しますが、効果を出すためには相応の予算が必要です。

情報のコントロール性

PRにおいて、発信する情報の最終的な編集権はメディア側にあります。企業はプレスリリースなどを通じて情報を提供しますが、それがどのような切り口で、どの程度の分量で記事になるかは、メディアの判断に委ねられます。場合によっては、企業の意図とは異なる文脈で報じられたり、ネガティブな側面が強調されたりするリスクも伴います。

広告では、企業(広告主)が発信する情報の内容、デザイン、表現、掲載時期などを完全にコントロールできます。費用を支払っているため、伝えたいメッセージを、伝えたいターゲットに、意図した通りの形で届けることが可能です。

信頼性

PRによって発信される情報は、ジャーナリストや編集者という「第三者」の客観的な視点を経て報じられます。そのため、生活者にとっては「企業のお手盛りではない、信頼できる情報」として受け止められやすい傾向があります。これが「第三者のお墨付き」と言われる効果であり、PRの最大の強みです。

一方、広告は企業が自らの費用で発信する「自己申告」の情報です。そのため、生活者は「宣伝だから、良いことしか言わないだろう」という前提で情報を受け取ります。もちろん、広告にも情報伝達の効果はありますが、客観的な信頼性という点ではPRに劣ると言えます。

PRとプロモーションの違い

プロモーション(Promotion)は、マーケティング戦略のフレームワークである「マーケティング・ミックス(4P)」の一つです。4Pとは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、そしてPromotion(販売促進)を指します。

この文脈におけるプロモーションは、顧客の購買意欲を刺激し、販売を促進するための一切の活動を意味します。具体的には、以下のような手法が含まれます。

- 広告(Advertising)

- 販売促進(Sales Promotion): クーポン、割引、サンプリング、景品など

- 人的販売(Personal Selling): 営業担当者による直接的な販売活動

- PR(Public Relations)

つまり、PRは、広義のプロモーション活動の中に含まれる一つの要素と位置づけられます。ただし、プロモーションが主に「販売促進」という短期的な目標に焦点を当てるのに対し、PRは販売促進に貢献しつつも、より広範な「関係構築」という中長期的な目標を視野に入れている点に違いがあります。マーケティング活動の一環として行われるPRを特に「マーケティングPR」と呼ぶこともあります。

企業がPRを行う目的

企業はなぜ多大な労力とコストをかけてPR活動に取り組むのでしょうか。その目的は多岐にわたりますが、主に「認知度・ブランドイメージの向上」「社会との良好な関係構築」「売上への貢献」の3つに大別できます。

認知度やブランドイメージの向上

PR活動の最も基本的かつ重要な目的の一つが、企業やその商品・サービスの認知度を高め、ポジティブなブランドイメージを形成することです。

新興企業やスタートアップにとっては、まず自社の存在を世に知ってもらうことが事業成長の第一歩です。しかし、広告予算が限られている場合、大規模な広告キャンペーンを展開するのは困難です。そこでPRが有効な手段となります。自社の技術の独自性や事業の社会性などを切り口にメディアにアプローチし、記事として取り上げてもらうことで、低コストで効率的に認知度を向上させることが可能です。

また、既に一定の知名度がある企業にとっても、ブランドイメージの維持・向上は継続的な課題です。PRを通じて、企業の経営哲学、製品開発に込めた想い、働く社員の情熱、社会貢献活動への取り組みなどを継続的に発信することで、単なる「商品やサービスを売る会社」ではなく、「価値観やビジョンに共感できる会社」としてのイメージを醸成できます。

例えば、環境に配慮した素材を使った製品開発ストーリーを伝える、地域の清掃活動に従業員が参加している様子を発信するなど、地道な活動を通じて「信頼できる誠実な企業」というブランドイメージを築き上げていくのです。こうしたポジティブなイメージは、消費者が商品を選ぶ際の重要な判断基準となり、価格競争からの脱却にも繋がります。

社会との良好な関係を築く

企業は社会の中で存続する一つの「公器」であり、社会との良好な関係なくして持続的な成長はあり得ません。PRは、その関係構築を担うハブとしての役割を果たします。

前述の通り、企業のステークホルダーは顧客や株主だけではありません。従業員、取引先、地域社会、行政など、その活動はさまざまな人々に影響を与えます。PR活動は、これらの多様なステークホルダーとの対話の窓口となります。

- 対従業員: 社内広報(インターナルコミュニケーション)を通じて経営ビジョンを共有し、エンゲージメントを高める。

- 対株主・投資家: IR(インベスター・リレーションズ)活動を通じて、経営状況や成長戦略を透明性高く伝え、投資への信頼を得る。

- 対地域社会: 工場見学の受け入れや地域イベントへの協賛などを通じて、地域の一員としての責任を果たす。

- 対行政: 業界団体などを通じたロビー活動やパブリック・アフェアーズ活動により、より良い事業環境の形成に貢献する。

これらの活動を通じて、企業が自社の利益だけでなく、社会全体の利益を考えて行動しているという姿勢を示すことが、社会からの信頼、すなわち「ソーシャル・ライセンス(社会からの事業継続の許可)」を得る上で不可欠です。特に、環境問題や人権問題などに対する社会の関心が高まる現代において、この目的の重要性はますます増しています。

売上への貢献

PRは直接的な販売促進を第一の目的とはしませんが、結果的に中長期的な売上に大きく貢献します。その貢献の仕方は、広告のように直接的ではありませんが、より根深く、持続的なものです。

まず、メディアで好意的に紹介されることで、商品やサービスへの信頼性が高まり、消費者の購買意欲を刺激します。テレビの情報番組で「専門家が推薦する〇〇」として紹介されれば、放送直後から問い合わせが殺到し、売上が急増するというケースは珍しくありません。これは「パブリシティ効果」と呼ばれ、PRがもたらす短期的な売上貢献の一例です。

しかし、PRの真価は、より長期的な効果にあります。継続的なPR活動によって築かれたポジティブなブランドイメージや企業への信頼感は、顧客のロイヤリティを高め、リピート購入やLTV(顧客生涯価値)の向上に繋がります。企業のファンとなった顧客は、価格が多少高くてもその企業の商品を選び続け、さらにはSNSや口コミで自発的に商品を推奨してくれる「伝道師」のような存在になってくれます。

さらに、採用活動においてもPRは重要な役割を果たします。「リクルーティングPR」とも呼ばれ、企業の魅力や働きがいを社会に発信することで、優秀な人材からの応募を増やし、採用コストの削減にも繋がります。優秀な人材が集まることは、企業の競争力を高め、ひいては将来の売上成長の基盤となるのです。

このように、PRは直接的・間接的に、そして短期的・長期的に、企業の売上という最終的なゴールに貢献する、不可欠な経営活動なのです。

PRを行う3つのメリット

企業が戦略的にPR活動に取り組むことには、多くのメリットが存在します。ここでは、特に重要な3つのメリット「低コストでの効果」「信頼性の高さ」「ファン育成」について詳しく解説します。

① 低コストで大きな効果が期待できる

PR活動の最大のメリットの一つは、広告と比較して低コストで、時にそれを上回るほどの大きなインパクトを生み出せる可能性がある点です。

広告を出稿する場合、テレビ、新聞、Webメディアなど、媒体の種類や規模に応じて数十万円から数千万円、場合によっては億単位の費用がかかります。これは、メディアの「広告枠」というスペースや時間を購入するからです。

一方、PRはメディアに「ニュース」として取り上げてもらう活動です。提供した情報にニュースバリュー(報道価値)があると判断されれば、掲載自体に費用はかかりません。 もちろん、PR担当者の人件費やプレスリリース配信サービスの利用料、イベント開催費などの実費はかかりますが、広告費に比べれば格段にコストを抑えることができます。

そして、もしテレビの全国ネットの情報番組や、影響力の大きいWebメディアのトップページで紹介された場合、その露出効果は計り知れません。その露出量をもし広告費に換算したら(これを「広告費換算値」と呼びます)、数千万円、場合によっては数億円規模になることもあります。わずかな活動費用で、莫大な広告費を投じたのと同等かそれ以上の効果が得られる可能性があるのです。これは、特に広告予算が限られる中小企業やスタートアップにとって、非常に大きな魅力と言えるでしょう。

もちろん、必ずメディアに取り上げられる保証はありませんが、社会的な関心事と自社の活動を結びつけたり、ユニークな切り口で情報を提供したりといった工夫次第で、低コストで大きな成果を挙げるチャンスが生まれるのがPRの醍醐味です。

② 客観的な情報として信頼性が高い

現代の消費者は、企業からの一方的な宣伝文句に対して、ある種の「広告疲れ」や不信感を抱いています。そんな中で、PRがもたらす「客観性」と「信頼性」は、極めて価値の高い資産となります。

広告は、企業がお金を払って自社に都合の良いメッセージを発信するものです。消費者はそのことを理解しているため、「宣伝だから良いことしか言わないだろう」と、情報を割り引いて受け止める傾向があります。

それに対して、PRによってメディアに掲載される記事やニュースは、記者や編集者といった「第三者」のフィルターを通っています。メディアは、読者や視聴者からの信頼を失わないために、客観的な事実に基づき、社会にとって有益だと判断した情報を選んで報じます。そのため、生活者は「専門家であるメディアが取り上げているのだから、きっと信頼できる情報なのだろう」と認識します。

この「第三者のお墨付き」とも言える効果は、消費者の購買意思決定に大きな影響を与えます。例えば、同じ商品が紹介される場合でも、「企業の広告」として見るのと、「人気情報番組のおすすめコーナー」で見るのとでは、受け手の心象や信頼度は大きく異なるはずです。

この高い信頼性は、ブランドイメージの向上に直結します。繰り返しメディアで好意的に取り上げられることで、「この会社は信頼できる」「この商品は品質が高い」といったポジティブな評判が社会に定着し、企業の強力な競争優位性となるのです。

③ 中長期的なファンの育成につながる

広告が短期的な「顧客」の獲得を目指すのに対し、PRは中長期的な視点で企業の「ファン」を育成することに長けています。

PR活動では、商品のスペックや価格といった機能的価値だけでなく、その背景にある企業の理念やビジョン、開発者の想い、社会貢献への取り組みといった情緒的価値を伝えることができます。こうしたストーリーに共感した人々は、単に商品を消費するだけでなく、その企業自体の応援者、つまり「ファン」になってくれます。

ファンとなった顧客は、以下のような好ましい行動をとってくれる傾向があります。

- リピート購入: 価格の変動に左右されにくく、継続的に商品やサービスを購入してくれます。

- クロスセル/アップセル: 同じ企業の別の商品を購入したり、より高価格帯のプランに移行したりしてくれやすくなります。

- ポジティブな口コミ: SNSやレビューサイトで自発的に好意的な情報を発信し、新たな顧客を呼び込んでくれます。(UGC: User Generated Content)

- 擁護: 企業に対してネガティブな評判が立った際に、企業を擁護するような発言をしてくれることがあります。

このような熱心なファンの存在は、企業の安定した収益基盤となるだけでなく、強力なブランドの「防波堤」にもなります。広告のように出稿を止めると効果が消えてしまう一過性の関係ではなく、時間をかけて築き上げたファンとの絆は、企業の持続的な成長を支える最も重要な無形資産となるのです。PRは、そのファンとの関係性を育むための最適なコミュニケーション手法と言えるでしょう。

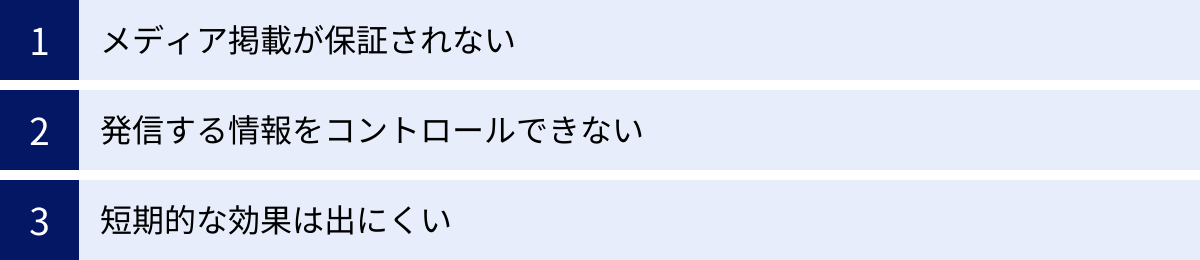

PRを行う3つのデメリット

PR活動は多くのメリットをもたらす一方で、その特性上、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解しておくことで、より現実的で効果的なPR戦略を立てることができます。

① メディア掲載が保証されない

PRの最大のメリットである「低コスト」は、裏を返せば「不確実性」というデメリットにもなります。プレスリリースを配信したり、記者に情報提供を行ったりしても、それが必ずメディアに取り上げられるという保証はどこにもありません。

広告であれば、費用を支払うことで確実に希望のメディアに情報を掲載できます。しかし、PRの場合、掲載の最終的な判断権はすべてメディア側にあります。メディアは日々、何百、何千というプレスリリースを受け取っており、その中から「ニュースとして報道する価値があるか」という基準でシビアに情報を選別しています。

そのため、企業側が「これは画期的な新製品だ」と思っていても、メディア側が「社会的な新規性や影響力に欠ける」「読者や視聴者の関心を引かない」と判断すれば、まったく記事にならないことも日常茶飯事です。

この不確実性のため、PR活動は「これをやれば必ずこれだけの成果が出る」という費用対効果の予測が立てにくい側面があります。PRは「コントロールできない変数」を相手にする活動であるという認識を持ち、掲載されなかった場合でも一喜一憂せず、地道にアプローチを続ける粘り強さが求められます。

② 発信する情報をコントロールできない

仮にメディアに取り上げられたとしても、その内容を企業側が完全にコントロールすることはできません。これも、PRの重要なデメリットの一つです。

広告では、キャッチコピーの一言一句からデザインの細部に至るまで、すべてを広告主の意図通りに制作できます。しかし、PRでメディアが作成する記事や番組では、編集権はメディアにあります。

企業が伝えたかったメッセージの核心部分がカットされたり、複数の情報源の一つとして少し触れられるだけだったりすることもあります。さらに悪いケースでは、企業の意図とは異なる文脈で情報が解釈されたり、批判的なニュアンスで報じられたりするリスクもゼロではありません。例えば、新サービスのメリットを伝えたかったのに、そのデメリットや課題点を中心に報じられてしまう可能性もあります。

また、一度報じられた情報、特にWebニュースはインターネット上に半永久的に残り、拡散される可能性があります。意図しない形で広まった情報を後から修正したり、削除したりすることは非常に困難です。

このリスクを低減するためには、日頃からメディアとの良好な関係を築き、情報の背景や意図を丁寧に説明する努力が欠かせません。また、誤解を招きやすい表現を避け、多角的な視点からファクトを整理して情報提供を行う慎重さも必要です。

③ 短期的な効果は出にくい

PRは、ステークホルダーとの良好な関係を時間をかけて築いていく活動です。そのため、広告のように即効性のある、短期的な成果を期待するのは難しいと言えます。

広告キャンペーンは、実施後すぐにWebサイトへのアクセス数増加や商品の売上アップといった形で効果が現れることが多く、効果測定も比較的容易です。

一方、PRの主な目的は「信頼関係の構築」や「ブランドイメージの向上」であり、これらの成果はすぐには数値として現れません。メディアへの露出が徐々に増え、社会的な評判が少しずつ形成され、それが最終的に顧客の行動変容や売上向上に結びつくまでには、数ヶ月から数年単位の時間がかかることも珍しくありません。

経営層からは「PRに投資しているが、売上は上がっているのか?」といった短期的な成果を求める声が挙がることもあります。そのため、PR担当者は、広告換算値やメディア掲載数といった中間指標(KPI)を設定し、活動の進捗を可視化するとともに、「PRは中長期的な投資である」ということを粘り強く説明し、理解を得る必要があります。

短期的な売上目標の達成には広告や販売促進を、中長期的な企業価値の向上にはPRを、というように、それぞれの特性を理解し、適切に組み合わせてコミュニケーション戦略を設計することが成功の鍵となります。

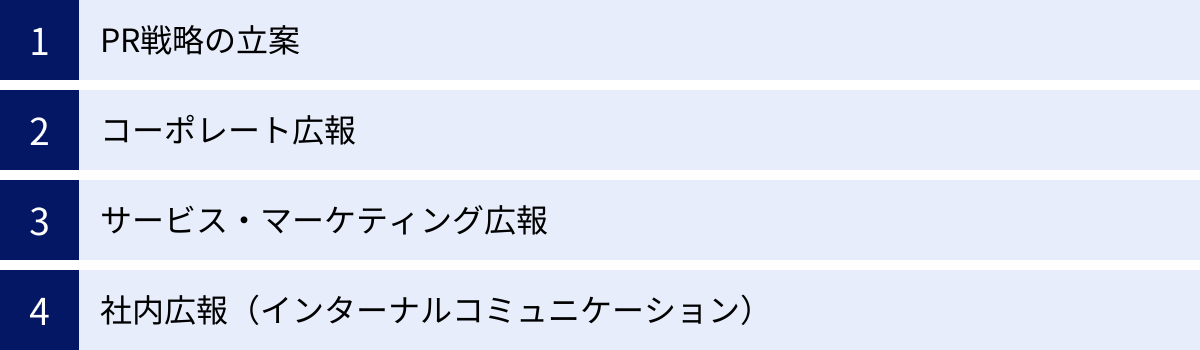

PRの主な仕事内容

企業のPR担当者やPR会社は、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。その業務内容は非常に多岐にわたりますが、ここでは代表的な4つの役割に分けて解説します。

PR戦略の立案

すべてのPR活動の起点となるのが、「PR戦略の立案」です。これは、行き当たりばったりの情報発信ではなく、企業の経営目標や事業戦略と連動した、計画的かつ効果的なコミュニケーション活動を行うための設計図を作る作業です。

具体的なプロセスは以下のようになります。

- 現状分析(リサーチ): 自社の置かれている状況を客観的に把握します。市場での立ち位置、競合の動向、社会からの評判(パブリックイメージ)、過去のPR活動の成果などを分析します。SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)などのフレームワークも活用されます。

- 目的・目標の設定: PR活動を通じて何を達成したいのかを明確にします。例えば、「新製品の認知度を半年で30%向上させる」「企業のサステナビリティ活動への共感を高め、採用応募者数を前年比20%増やす」など、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定します。

- ターゲットの明確化: 情報を届けたい相手は誰かを具体的に定義します。顧客、メディア、株主、従業員など、ステークホルダーごとに最適なメッセージやアプローチ方法は異なります。

- キーメッセージの策定: ターゲットに対して、最も伝えたい核心的なメッセージを簡潔な言葉にまとめます。このキーメッセージが、あらゆるPR活動の軸となります。

- 戦術(アクションプラン)の決定: 設定した目標を達成するために、どのような手法を用いるかを具体的に計画します。プレスリリースの配信、記者発表会の開催、オウンドメディアでのコンテンツ発信、SNSキャンペーンなど、具体的な活動内容と年間のスケジュールを策定します。

- 予算策定: アクションプランを実行するために必要な予算を見積もります。

このように、PR戦略の立案は、感覚や経験則だけに頼るのではなく、データと分析に基づいた論理的な思考が求められる、極めて重要な業務です。

コーポレート広報

コーポレート広報は、特定の商品やサービスではなく、企業そのものを主語として、社会との良好な関係を築くためのコミュニケーション活動です。企業の「顔」として、その評判や信頼性を管理する重要な役割を担います。

主な活動内容は以下の通りです。

- 経営情報の開示: 経営方針、中期経営計画、決算情報、M&Aや業務提携などを、プレスリリースや記者会見を通じて発表します。

- IR(インベスター・リレーションズ): 株主や投資家に向けて、財務状況や成長戦略などを説明し、対話を行う活動です。決算説明会の開催やアニュアルレポートの発行などが含まれます。

- CSR/ESG関連の情報発信: 環境保護活動や社会貢献活動、ガバナンス強化の取り組みなどを積極的に発信し、企業の社会的責任を果たす姿勢を示します。

- クライシスコミュニケーション(危機管理広報): 製品の欠陥や不祥事、事故などのネガティブな事態が発生した際に、迅速かつ誠実な情報開示と対応を行い、ダメージを最小限に抑えます。平時から対応マニュアルを準備しておくことも重要な業務です。

- メディアリレーションズ: 経済部や社会部の記者など、企業全体をカバーするメディアとの日常的な関係を構築します。

コーポレート広報は、企業の根幹に関わる情報を扱うため、経営層と密に連携し、全社的な視点からコミュニケーションを設計する能力が求められます。

サービス・マーケティング広報

サービス・マーケティング広報は、特定の商品やサービスの認知度向上、販売促進を目的としたPR活動です。マーケティング部門と連携して行われることが多く、「マーケティングPR」とも呼ばれます。

主な活動内容は以下の通りです。

- 新商品・新サービスの発表: 発売に合わせてプレスリリースを配信したり、新製品発表会やメディア向け体験会を開催したりします。

- パブリシティの獲得: テレビの情報番組、雑誌の特集、Webメディアのレビュー記事などで商品が紹介されるよう、メディアに積極的にアプローチ(プロモート)します。

- タイアップ企画: メディアと共同で記事広告や特集企画を制作し、商品の魅力を深く伝えます。

- イベントPR: 展示会への出展や、消費者向けの体験イベントなどを企画・実施し、メディアの取材やSNSでの拡散を狙います。

- インフルエンサーリレーションズ: 商品と親和性の高いインフルエンサーに製品を提供し、SNSなどでの紹介を依頼します。

サービス・マーケティング広報では、商品の特徴やベネフィットを、社会的トレンドや時事性と結びつけて「ニュース」として仕立て上げる企画力や創造性が重要になります。

社内広報(インターナルコミュニケーション)

社内広報は、従業員を対象としたコミュニケーション活動です。従業員もまた、企業にとって最も重要なステークホルダーの一人です。従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)やロイヤリティを高めることは、生産性の向上、離職率の低下、そして顧客満足度の向上に直結します。

主な活動内容は以下の通りです。

- 社内報・イントラネットの運営: 経営層からのメッセージ、各部署の取り組み、活躍する社員の紹介などを発信し、社内の一体感を醸成します。

- 社内イベントの企画・運営: 全社会議(タウンホールミーティング)、表彰式、社内運動会などを通じて、部門を超えたコミュニケーションを活性化させます。

- 経営理念・ビジョンの浸透: 企業の目指す方向性や価値観を従業員に繰り返し伝え、日々の業務に落とし込んでもらうための活動を行います。

- 従業員満足度調査: アンケートなどを実施して従業員の声に耳を傾け、課題を経営層にフィードバックします。

強い組織は、優れたインターナルコミュニケーションから生まれます。従業員が自社に誇りを持ち、自社の製品やサービスを愛している状態を作り出すこと。それこそが、社外へのPR活動を成功させるための揺るぎない土台となるのです。

PRの具体的な手法8選

PRの目的を達成するためには、さまざまな手法を戦略的に組み合わせて用いる必要があります。ここでは、代表的な8つのPR手法について、その内容と特徴を解説します。

① メディアリレーションズ

メディアリレーションズは、新聞、テレビ、雑誌、Webメディアといった媒体の記者や編集者と良好な関係を築き、維持していく活動です。すべてのPR活動の基礎となる、最も重要な手法の一つと言えます。

単にプレスリリースを送るだけでなく、日頃から担当記者とコミュニケーションを取り、業界動向について情報交換をしたり、自社の専門知識を提供したりすることで、信頼関係を構築します。良好な関係が築けていれば、新商品を発表する際に事前に相談に乗ってもらえたり、企画記事のネタを探している時に声をかけてもらえたりする機会が増えます。

具体的な活動には、記者会見やプレスブリーフィングの開催、個別の取材対応、メディアキャラバン(記者の元へ直接訪問して情報提供すること)などがあります。地道な人間関係の構築が、最終的に大きなパブリシティ獲得に繋がるのです。

② プレスリリース

プレスリリースは、企業がメディアに向けて、新商品、新サービス、イベント、調査結果、経営情報などの新しい情報を公式に発表するための文書です。PR活動における基本中の基本となるツールです。

A4用紙1〜2枚程度に、最も伝えたい結論(見出し)から書き始め、背景、詳細、今後の展望、会社概要などを簡潔にまとめます。メディアの記者は、このプレスリリースを見て、記事にする価値があるかどうかを判断します。そのため、社会性や新規性、独自性といった「ニュースバリュー」をいかに盛り込むかが重要になります。作成したプレスリリースは、記者クラブへの投げ込み、メールでの個別配信、プレスリリース配信サービスなどを通じてメディアに届けられます。

③ PRイベント・セミナー

PRイベントは、メディア関係者やインフルエンサー、一般消費者などを招待して開催する催しです。製品やサービスを実際に体験してもらうことで、より深い理解を促し、記事化や口コミの創出を狙います。

代表的なものに、新製品発表会、メディア向け体験会、施設のオープニングセレモニー、記念パーティーなどがあります。また、特定のテーマに関する専門家を招いてセミナーやシンポジウムを開催し、自社の専門性や業界におけるリーダーシップを示すことも有効な手法です。イベント自体がニュースとなり、多くのメディアに取り上げられることもあります。

④ SNSの活用

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)は、今やPRに不可欠なツールです。企業が生活者と直接、双方向のコミュニケーションを取れる強力なプラットフォームとなります。

新製品情報やキャンペーン告知はもちろん、企業の日常や開発の裏側、社員の素顔などを発信することで、親近感を醸成し、ファンを増やすことができます。また、ユーザーからのコメントや質問に迅速に返信したり、「いいね」や「リポスト」を通じてユーザーの投稿に反応したりすることで、エンゲージメントを高めることができます。ハッシュタグを活用したキャンペーンや、ライブ配信機能を使ったリアルタイムの交流も効果的です。

⑤ Webサイト・オウンドメディアの運営

自社で運営するWebサイトやブログ(オウンドメディア)も、重要なPRの舞台です。プレスリリースでは伝えきれない企業の想いやブランドストーリー、専門的なノウハウなどを、自社の言葉で自由に、そして深く発信することができます。

例えば、開発者インタビュー、顧客の活用事例(一般的なシナリオ)、業界のトレンド解説といったコンテンツを継続的に発信することで、自社の専門性や権威性(E-E-A-T)を高め、見込み客や潜在的なファンを引きつけることができます(コンテンツマーケティング)。これらのコンテンツは企業の資産として蓄積され、検索エンジン経由での流入を増やし、中長期的にブランド価値を高めることに貢献します。

⑥ インフルエンサーリレーションズ

インフルエンサーリレーションズは、特定の分野で大きな影響力を持つインフルエンサー(YouTuber、インスタグラマー、ブロガーなど)と良好な関係を築き、自社の製品やサービスを紹介してもらう手法です。

ステルスマーケティング(広告であることを隠して宣伝すること)と誤解されないよう、広告である場合はその旨を明記する(#PR、#ADなど)といった誠実な対応が求められます。インフルエンサーが自身の言葉で語るリアルな感想は、フォロワーからの高い共感と信頼を得やすく、特に若年層へのアプローチに効果を発揮します。製品と親和性の高いインフルエンサーを起用することが成功の鍵です。

⑦ 社内広報

社内報やイントラネット、全社会議(タウンホールミーティング)などを通じて、従業員とのコミュニケーションを活性化させる活動です。従業員は「最も身近なステークホルダー」であり、彼らの会社への理解と共感が、社外へのPR活動の質を左右します。

経営ビジョンを共有し、事業の成功事例を伝え、従業員の功績を称えることで、モチベーションとエンゲージメントを高めます。従業員一人ひとりが自社の「広報担当者」として、家族や友人に自社の魅力を語ってくれるような状態を目指すことが、インターナルコミュニケーションのゴールです。

⑧ サンプリング

サンプリングは、開発した新製品などを、ターゲットとなる消費者に無料で試してもらう手法です。特に、食品、化粧品、日用品などの消費財でよく用いられます。

街頭での配布、イベント会場での提供、Webでの応募キャンペーンなど、さまざまな形で行われます。実際に使ってもらうことで、商品の良さをダイレクトに体感してもらい、購買に繋げることを目的とします。また、使用した感想をSNSなどに投稿してもらうことで、自然な口コミ(UGC)の発生を促す効果も期待できます。

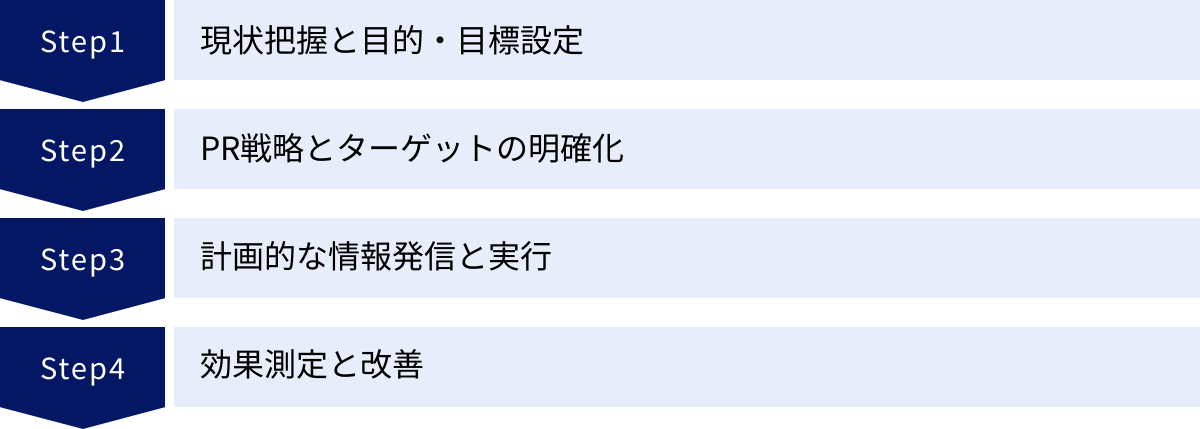

PR活動を成功させる4つのステップ

効果的なPR活動は、思いつきや場当たり的な行動では実現できません。戦略的な計画に基づき、実行、評価、改善を繰り返すPDCAサイクルを回していくことが不可欠です。ここでは、PR活動を成功に導くための基本的な4つのステップを紹介します。

① 現状把握と目的・目標設定

すべての戦略は、現在地を知ることから始まります。 まずは、自社が置かれている状況を客観的に分析します。

- 自社分析: 自社の強み・弱みは何か。社会に提供できる独自の価値は何か。

- 市場・競合分析: 市場のトレンドはどうなっているか。競合他社はどのようなPR活動を行っているか。

- 評判分析: メディアやSNS、顧客から自社はどのように見られているか。ポジティブな評判、ネガティブな評判は何か。

これらの現状把握(As-Is)に基づき、「PR活動を通じてどのような状態になりたいか(To-Be)」という目的を明確に設定します。 例えば、「業界のリーディングカンパニーとしての地位を確立する」「若年層からのブランド好感度No.1を目指す」といった定性的な目的です。

次に、その目的を達成するために、より具体的で測定可能な目標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)の原則を参考にすると良いでしょう。

- (例)「今後半年間で、主要ビジネス誌に自社役員のインタビュー記事を3本掲載させる」

- (例)「新製品発売後3ヶ月で、SNS上のポジティブな口コミ数を1,000件創出する」

明確なゴールがなければ、活動の成果を正しく評価することはできません。 この最初のステップが、PR活動全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

② PR戦略とターゲットの明確化

目的と目標が定まったら、それを達成するための具体的な戦略を立てます。「誰に(Target)」「何を(Message)」「どのように(How)」伝えるかを設計するフェーズです。

- ターゲットの明確化: 情報を届けたい主要なステークホルダーを具体的に絞り込みます。例えば、「30代の働く女性」「テクノロジーに詳しい投資家」「環境問題に関心のある学生」など、ペルソナ(架空の人物像)を設定すると、よりメッセージが鋭くなります。

- キーメッセージの策定: ターゲットの心に響く、最も伝えたい核心的なメッセージを開発します。このメッセージは、シンプルで覚えやすく、一貫性のあるものである必要があります。すべてのPR活動は、このキーメッセージを伝えるために行われます。

- アプローチ手法の選定: ターゲットとメッセージに合わせて、最も効果的なPR手法を組み合わせます。例えば、専門的な情報を投資家に伝えるなら決算説明会やIRミーティングが、若年層に新製品の魅力を伝えるならSNSやインフルエンサー活用が適しているでしょう。

- メディアリストの作成: アプローチすべき具体的なメディア(新聞、雑誌、Webサイトなど)をリストアップします。ターゲット層がよく接触するメディアを選ぶことが重要です。

この戦略設計が、PR活動の羅針盤となります。

③ 計画的な情報発信と実行

戦略が固まったら、いよいよ実行フェーズに移ります。年間スケジュールや月間計画を作成し、それに沿って計画的に情報発信を行います。

- プレスリリースの作成・配信: 新製品、イベント、調査結果などのニュースを、適切なタイミングで配信します。

- メディアへのアプローチ: 作成したメディアリストに基づき、記者に電話やメールでコンタクトを取り、情報提供や取材の提案(ピッチング)を行います。

- コンテンツ制作: オウンドメディアの記事やSNSの投稿など、計画に沿ってコンテンツを制作し、発信します。

- イベントの実施: 記者発表会や消費者向けイベントなどを、準備から運営、事後フォローまで一貫して行います。

実行段階で重要なのは、社会の動きやトレンドに常にアンテナを張っておくことです。世の中の関心事と自社の情報をうまく結びつける「ニュースジャッキング」という手法も有効です。また、予期せぬ出来事(クライシス)にも迅速に対応できるよう、常に準備しておく必要があります。

④ 効果測定と改善

PR活動は「やりっぱなし」では意味がありません。実行した活動がどのような成果をもたらしたのかを測定・評価し、次の活動に活かすことが重要です。これがPDCAサイクルの「C(Check)」と「A(Action)」にあたります。

効果測定には、定量的指標と定性的指標の両方を用います。

- 定量的指標:

- 掲載記事数: 新聞、雑誌、Webメディアなどに掲載された記事の数。

- 広告費換算値: 掲載された記事のスペースや時間を広告費に換算した金額。

- Webサイトへの流入数・SNSのエンゲージメント数: PR活動がきっかけでどれだけWebサイトへのアクセスやSNSでの反応があったか。

- 定性的指標:

- 記事の論調: 掲載された記事が、ポジティブか、ネガティブか、中立か。

- キーメッセージの露出度: 伝えたかったキーメッセージが記事にどれだけ反映されていたか。

- ブランド認知度・好意度調査: 定期的なアンケート調査で、ターゲット層のブランドに対する認識がどう変化したか。

これらの測定結果を分析し、「なぜ成功したのか」「なぜ失敗したのか」を考察します。その学びを次の戦略立案(①)にフィードバックすることで、PR活動はより洗練され、成果の出るものへと進化していくのです。

PR会社とは?

多くの企業では、PR活動を専門の「PR会社」に委託しています。ここでは、PR会社の役割や広告代理店との違い、依頼するメリット、そして選び方のポイントについて解説します。

PR会社の役割と広告代理店との違い

PR会社は、パブリックリレーションズに関する専門的な知識、ノウハウ、そしてメディアとのネットワークを持つプロフェッショナル集団です。クライアント企業のPR活動を支援し、その目的達成をサポートするのが主な役割です。具体的には、PR戦略の立案からメディアリレーションズ、プレスリリースの作成、イベントの企画・運営、危機管理対応まで、PRに関するあらゆる業務を代行または支援します。

一方、広告代理店は、主に広告枠の販売を事業の核としています。クライアントの課題を解決するために、テレビCM、新聞広告、Web広告など、最適な広告メディアの組み合わせを提案し、広告クリエイティブの制作から出稿までを請け負います。

両者の最も大きな違いは、アプローチする相手と手法です。

- PR会社: 主にメディアを相手に、情報を「ニュース」として取り上げてもらうための活動を行う。

- 広告代理店: 主に広告媒体社を相手に、「広告枠」を買い付けて情報を発信する活動を行う。

近年は、PR会社が広告領域に進出したり、広告代理店がPR部門を強化したりと、両者の垣根は低くなりつつありますが、その成り立ちと専門性の中核には上記のような違いがあることを理解しておきましょう。

PR会社に依頼するメリット

自社でPR担当者を置かずに、PR会社に業務を委託することには、以下のようなメリットがあります。

- 専門知識とノウハウの活用: PR会社は、PR戦略の立案方法、ニュース価値の高い情報の作り方、効果的なメディアアプローチの方法など、長年培ってきた専門知識とノウハウを持っています。これらを活用することで、自社だけで行うよりもはるかに効率的かつ効果的なPR活動が期待できます。

- 幅広いメディアネットワーク: PR会社は、日々の活動を通じて、さまざまなジャンルのメディア(新聞、テレビ、雑誌、Webメディアなど)の記者や編集者と広範で深いリレーションを築いています。このネットワークを活用することで、自社ではアプローチが難しいメディアにも情報を届けることが可能になります。

- 客観的な視点の導入: 社内の人間だけでは、自社の製品やサービスを客観的に見ることが難しい場合があります。PR会社という第三者の視点が入ることで、自社では気づかなかった魅力や、社会から見た時の課題点などを発見し、より効果的なPR戦略に繋げることができます。

- リソース不足の解消: PR活動は多岐にわたり、多くの時間と労力を要します。特に専任の担当者を置く余裕のない企業にとって、PR会社に業務をアウトソースすることで、社員は本来のコア業務に集中できます。

- 危機管理対応: 不祥事などのクライシスが発生した際、PR会社は豊富な経験に基づき、的確な対応策を助言してくれます。冷静な判断が難しい緊急時において、専門家のサポートは非常に心強い存在です。

PR会社の選び方のポイント3選

数多く存在するPR会社の中から、自社に最適なパートナーを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

① 実績は豊富か

まず確認すべきは、そのPR会社がどのような実績を持っているかです。過去にどのようなクライアントの、どのような課題を、どうやって解決してきたのかを詳しく確認しましょう。特に、自社と同じ業界や、類似した課題を持つ企業の支援実績があれば、自社のビジネスへの理解が早く、効果的な提案が期待できます。具体的な成功事例を複数提示してもらい、その再現性や自社への応用可能性を検討することが重要です。

② 得意な業界や領域はどこか

PR会社には、それぞれ得意とする業界や領域があります。例えば、IT・テクノロジー系に強い会社、ヘルスケア・医療系に強い会社、BtoB企業専門の会社、エンターテインメントやファッションに強みを持つ会社など、その専門性はさまざまです。また、メディアリレーションズ、SNSマーケティング、危機管理、IRなど、得意とするPR手法も異なります。自社の業界特性やPR活動の目的に合致した強みを持つ会社を選ぶことが、成功への近道となります。

③ 担当者との相性は良いか

PR活動は、企業の重要な情報を扱う、非常にデリケートな業務です。そのため、最終的に窓口となる担当者との相性や信頼関係が極めて重要になります。契約前の提案段階で、実際に担当してくれる予定の人物に会わせてもらい、その人柄、コミュニケーション能力、業界への理解度、そして何よりも「自社の成功に対する情熱」を感じられるかを見極めましょう。スキルや実績はもちろん重要ですが、長期的に伴走していくパートナーとして、何でも率直に相談できる関係性を築けるかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。

代表的なPR会社5選

日本国内には数多くのPR会社が存在しますが、ここでは業界を代表する特徴的な5社をご紹介します。各社の公式サイトなどを参考に、その概要や特徴をまとめました。

(注記:以下の情報は各社の公式サイト等に基づき作成していますが、最新の詳細情報については各社のWebサイトをご確認ください。また、紹介順は優劣を示すものではありません。)

① 株式会社ベクトル

株式会社ベクトルは、日本最大級の総合PR会社です。PR事業を中核としながら、プレスリリース配信サービス、ビデオリリース、Webマーケティング、IR支援、海外展開支援など、コミュニケーション領域の幅広いサービスをワンストップで提供しています。「いいモノを世の中に広め、人々を幸せに」という理念のもと、従来のPRの枠を超えた戦略的なコミュニケーションを数多く手掛けています。特に、PRとアドテクノロジーを融合させた「PR Tech」領域や、急成長するアジア市場への展開に強みを持っています。

(参照:株式会社ベクトル 公式サイト)

② 株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップは、「たのしいさわぎをおこす」をスローガンに掲げる、ユニークで創造的なPRを得意とする会社です。スポーツ選手や文化人のマネジメント事業からスタートした経緯もあり、スポーツ、エンターテインメント、食品、ファッションといったライフスタイル関連の分野で数々の話題性のあるPRを手掛けてきました。その企画力とメディアを巻き込む力には定評があり、世の中にムーブメントを創り出すようなコミュニケーション戦略を得意としています。

(参照:株式会社サニーサイドアップグループ 公式サイト)

③ 株式会社プラップジャパン

株式会社プラップジャパンは、1970年創業の歴史ある大手総合PR会社です。長年の経験で培われたメディアリレーションズの力と、堅実なコンサルティング能力に定評があります。特に、BtoB(企業間取引)企業、ヘルスケア、IT分野のPRや、企業の評判を左右する危機管理(クライシスコミュニケーション)において豊富な実績を持っています。近年は、デジタルコミュニケーション部門を強化し、中国や東南アジアにも拠点を拡大するなど、伝統と革新を両立させながら事業を展開しています。

(参照:株式会社プラップジャパン 公式サイト)

④ 共同ピーアール株式会社

共同ピーアール株式会社は、1964年に設立された、日本のPR業界の草分け的な存在です。創立以来、「メディアリレーションズ」を企業活動の根幹と位置づけ、報道機関との深い信頼関係を強みとしています。企業広報、マーケティングPR、IR、危機管理など、幅広い領域をカバーする総合PR会社であり、長年にわたり多くの大手企業のコミュニケーションを支えてきました。PR会社としては日本で初めて株式を上場した企業でもあり、その歴史と実績は業界内で高く評価されています。

(参照:共同ピーアール株式会社 公式サイト)

⑤ 株式会社PR TIMES

株式会社PR TIMESは、厳密にはPR業務を代行する「PR会社」とは事業モデルが異なりますが、現代のPR活動に不可欠な存在です。同社が運営するプレスリリース/ニュースリリース配信サービス「PR TIMES」は、国内トップクラスのシェアを誇り、大企業からスタートアップまで、数多くの企業が情報発信のプラットフォームとして利用しています。「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」というミッションを掲げ、企業が自らの手で社会との接点をつくる「PRの民主化」を推進しています。

(参照:株式会社PR TIMES 公式サイト)

まとめ

本記事では、「PRとは何か」という基本的な定義から、広告との違い、具体的な仕事内容、成功のためのステップ、そして代表的なPR会社まで、幅広く掘り下げてきました。

改めて、この記事の要点をまとめます。

- PR(パブリックリレーションズ)とは、企業や組織が社会と良好な関係を築くための双方向のコミュニケーション活動であり、単なる情報発信ではありません。

- PRは、広告と比べて「低コスト」「高い信頼性」「ファンの育成」といったメリットがある一方、「掲載が不確実」「情報がコントロール不可」「効果が長期的」といったデメリットも存在します。

- PRの仕事は、戦略立案からコーポレート広報、マーケティング広報、社内広報まで多岐にわたり、経営そのものと密接に関わります。

- PR活動を成功させるには、「現状把握と目標設定 → 戦略立案 → 実行 → 効果測定と改善」というPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。

情報が溢れ、企業の透明性が厳しく問われる現代において、PRの重要性はますます高まっています。一方的な宣伝ではなく、社会の声に耳を傾け、誠実な対話を通じて信頼を勝ち得ていくこと。それこそが、企業が社会の中で存続し、持続的に成長していくための唯一の道と言えるでしょう。

この記事が、PRというパワフルなツールを理解し、皆さまのビジネスをさらに発展させるための一助となれば幸いです。