現代のビジネス環境は、市場の成熟化やデジタル化の進展により、新規顧客の獲得コストが上昇し続けています。このような状況下で企業が持続的に成長するためには、既存顧客との良好な関係を築き、長期的なファンになってもらう「顧客ロイヤルティ」の向上が不可欠です。

そこで注目されているのが、NPS(Net Promoter Score)という指標です。NPSは、単なる顧客満足度を測るだけでなく、顧客が企業やブランド、商品に対してどれほどの愛着や信頼を寄せているか、そして、それを他者に推奨する意思があるかを数値化します。

この記事では、NPSの基本的な概念から、具体的な計算方法、顧客満足度(CSAT)との違い、導入のメリット・デメリット、そしてスコアを向上させるための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。NPSを正しく理解し、ビジネスに活用することで、顧客との絆を深め、収益性の高い事業基盤を構築するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

NPSとは

NPSは、今日のビジネスにおいて顧客との関係性を測る上で極めて重要な指標として位置づけられています。まずは、NPSがどのような指標であり、なぜこれほどまでに重要視されるのか、その本質を深く掘り下げていきましょう。

顧客ロイヤルティを測る指標

NPSは「Net Promoter Score(ネット・プロモーター・スコア)」の略称で、顧客ロイヤルティ、つまり顧客が企業やブランド、商品・サービスに対して抱く「愛着」や「信頼」を数値化するための指標です。2003年にコンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニー社のフレッド・ライクヘルド氏が提唱して以来、世界中の多くの企業で導入されています。

NPSの最大の特徴は、たった一つの「究極の質問」によって顧客ロイヤルティを測定する点にあります。その質問とは、「あなたはこの〇〇(企業名、商品名など)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」というものです。この質問に対し、顧客は0点(全く薦めない)から10点(非常に薦めたい)までの11段階で評価します。

この「他者への推奨度」を問う点が、NPSの核心です。人が何かを他者に薦めるという行為には、単なる「満足」を超えた強い信頼と責任が伴います。例えば、あるレストランで食事をして「まあまあ満足した」としても、自信を持って友人に「絶対に行った方がいいよ!」と薦めるには、料理の味はもちろん、店の雰囲気、接客、価格など、総合的な体験に心から納得し、感動している必要があります。もし薦めた友人ががっかりしたら、自分の評価まで下がってしまうかもしれない、という心理的なハードルがあるからです。

NPSは、この「自分の評価を賭けてでも他者に薦めたいか」という顧客の強い意志を測定することで、顧客の表面的な満足度ではなく、より本質的で深いレベルの「顧客ロイヤルティ」を明らかにします。

顧客ロイヤルティが高い顧客は、企業にとって計り知れない価値をもたらします。彼らは単に商品を繰り返し購入してくれるだけでなく、積極的に良い口コミを広め、新たな顧客を連れてきてくれる「プロモーター(推奨者)」となります。また、競合他社から魅力的なオファーがあっても簡単には乗り換えず、長期的に安定した収益をもたらしてくれる存在です。NPSは、こうした企業にとって最も価値のある顧客層がどれだけいるのか、そして逆に、不満を抱え、企業の評判を損なう可能性のある顧客層がどれだけいるのかを可視化する強力なツールなのです。

NPSがビジネスで重要視される理由

NPSが世界中の先進的な企業で採用され、重要視されているのには明確な理由があります。それは、NPSが企業の将来的な収益成長と強い相関関係を持つことが、数多くの調査研究によって示されているからです。

現代のビジネス環境において、企業が直面している課題は多岐にわたります。

一つは、市場の成熟化による競争の激化です。多くの業界で商品の機能や品質は同質化し、価格競争も限界に達しています。このような状況では、製品のスペックだけで差別化を図ることは難しく、「この企業だから買いたい」「このブランドが好きだから使い続けたい」と思わせるような、顧客との感情的なつながり、すなわち顧客ロイヤルティが競争優位の源泉となります。

二つ目は、新規顧客獲得コストの高騰です。一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。広告費をかけて新しい顧客を追い求めるよりも、既存の顧客に満足してもらい、長く関係を続ける方が、はるかに効率的で収益性の高い経営に繋がります。NPSの高い企業は、推奨者による口コミや紹介によって、広告費をかけずに新規顧客を獲得できるため、収益構造が非常に強固になります。

三つ目は、インターネットとSNSの普及による口コミの絶大な影響力です。かつて、顧客の声はごく一部の親しい人々にしか届きませんでした。しかし現在では、たった一人の顧客のネガティブな体験談が、SNSやレビューサイトを通じて瞬時に何百、何千という人々に拡散される可能性があります。逆に、ポジティブな体験談は、強力なマーケティングツールとなり得ます。NPSで分類される「批判者(デトラクター)」は、まさにネガティブな口コミの発信源であり、企業のブランドイメージを大きく毀損するリスクをはらんでいます。一方で、「推奨者(プロモーター)」は、無償で企業の魅力を語ってくれる応援団です。NPSは、この両刃の剣である口コミの力をマネジメントするための羅針盤となるのです。

さらに、NPSはLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)という重要な経営指標とも密接に関連しています。LTVは、一人の顧客が取引期間を通じて企業にもたらす総利益のことです。推奨者は、リピート購入率が高く、より高価な商品やサービスを購入するアップセルや、関連商品を購入するクロスセルにも繋がりやすいため、LTVが非常に高い傾向にあります。NPSを向上させる取り組みは、結果として顧客一人ひとりのLTVを高め、企業全体の収益基盤を強化することに直結します。

このように、NPSは単なるアンケート調査のスコアにとどまらず、競争戦略、マーケティング戦略、そして収益構造の健全性を示す経営指標として、現代のビジネスにおいて極めて重要な役割を担っているのです。

NPSの計算方法とスコアの目安

NPSの概念を理解したところで、次にその具体的な測定方法と評価の仕方を見ていきましょう。NPSの算出プロセスは非常にシンプルですが、その裏には顧客心理を巧みに捉えるためのロジックが隠されています。

NPSを測定するための質問

NPS調査の根幹をなすのは、基本的に2つの質問です。このシンプルさが、NPSが広く普及した理由の一つでもあります。

推奨度を測る質問

NPS調査の最初の、そして最も重要な質問が「究極の質問」とも呼ばれる推奨度を測る質問です。

「あなたはこの〇〇(企業名、商品・サービス名など)を、ご友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」

回答者はこの質問に対して、0(全く薦めない)から10(非常に薦めたい)までの11段階のスケールで評価します。この11段階という尺度がポイントです。5段階評価などでは、多くの人が真ん中の評価を選びがちですが、11段階にすることで、より詳細な顧客の心理的な温度感を捉えることができます。0〜6点を低いグループ、7〜8点を中間のグループ、9〜10点を高いグループと明確に分けるための設計でもあるのです。

その理由を尋ねる質問

推奨度のスコアを尋ねただけでは、なぜ顧客がそのように評価したのか、具体的な理由がわかりません。スコアはあくまで「結果」であり、その背景にある「原因」を探ることが改善アクションには不可欠です。そこで、2つ目の質問として、評価の理由を尋ねる自由記述式の質問を用意します。

「そのように評価された主な理由を、差し支えなければ具体的にお聞かせください。」

この質問によって得られる顧客の「生の声」は、NPSを単なる数値目標で終わらせず、具体的な改善活動に繋げるための宝の山となります。例えば、低いスコアを付けた顧客が「ウェブサイトの操作が分かりにくかった」と回答すれば、UI/UXの改善という具体的な課題が見えてきます。高いスコアを付けた顧客が「サポート担当者の対応が素晴らしかった」と回答すれば、それは自社の強みとしてさらに伸ばしていくべきポイントだとわかります。

この自由記述の回答を分析する際には、テキストマイニングなどのツールを用いてキーワードの出現頻度や関連性を分析したり、内容に応じて「価格」「品質」「サポート対応」といったカテゴリに分類したりすることで、組織全体で共有しやすいインサイトを得られます。NPSのスコアと自由記述の回答は、必ずセットで分析することが、NPS活用の鍵となります。

回答者を3つのグループに分類する

推奨度の質問で得られた0から10のスコアに基づき、回答者は以下の3つのグループに分類されます。この分類こそが、NPS分析の中核です。

| 分類 | スコア | 特徴 | ビジネスへの影響 |

|---|---|---|---|

| 推奨者 (Promoter) | 9~10点 | 企業の熱心なファン。ロイヤルティが非常に高い。 | ・リピート購入、アップセル/クロスセルを積極的に行う ・ポジティブな口コミを広げ、新規顧客を連れてくる ・建設的なフィードバックをくれることもある |

| 中立者 (Passive) | 7~8点 | 商品やサービスに満足はしているが、熱狂的ではない。 | ・競合他社のキャンペーンや新製品に流れやすい ・積極的に口コミを広げることは少ない ・不満があれば批判者に転じる可能性がある |

| 批判者 (Detractor) | 0~6点 | 不満を抱えており、ロイヤルティが低い。 | ・解約(チャーン)のリスクが高い ・ネガティブな口コミを広め、ブランドイメージを毀損する ・サポートコストを増大させる可能性がある |

推奨者(プロモーター)

スコアで9点または10点を付けた顧客層です。彼らは単なるリピーターではなく、企業の熱心なファンであり「応援団」とも言える存在です。自らがその商品やサービスを繰り返し利用するだけでなく、友人や同僚、SNSなどを通じて積極的にポジティブな口コミを広めてくれます。これにより、企業は広告費をかけずに新規顧客を獲得できるため、収益性に大きく貢献します。また、建設的なフィードバックをくれることも多く、サービスの改善においても貴重なパートナーとなります。

中立者(パッシブ)

スコアで7点または8点を付けた顧客層です。彼らは現状の商品やサービスに対して、特に大きな不満はないものの、推奨者が持つような熱意や愛着はありません。「満足はしているが、感動はない」という状態です。そのため、価格が安い、機能が優れているといった理由で、競合他社に簡単に乗り換えてしまう可能性を秘めています。彼らは積極的に良い口コミを広めることは期待できず、何か不満な点があれば容易に批判者へと転落してしまいます。ビジネスへの直接的な貢献も限定的です。

批判者(デトラクター)

スコアで0点から6点を付けた顧客層です。この層は商品やサービスに対して何らかの不満を抱えており、ロイヤルティが著しく低い状態です。彼らはサービスの利用をやめてしまう「解約(チャーン)」のリスクが非常に高いだけでなく、ネガティブな口コミを広めることで、企業の評判を著しく傷つけ、新規顧客の獲得を妨げる可能性があります。批判者一人あたりの経済的損失は、一人の顧客を失うだけにとどまらず、その悪評によって将来得られたであろう複数の顧客を失うことにも繋がるため、迅速な対応が求められます。

NPSの計算式

3つのグループに分類したら、いよいよNPSスコアを算出します。計算式は非常に明快です。

NPS = 推奨者(Promoter)の割合(%) – 批判者(Detractor)の割合(%)

注目すべきは、計算式に中立者(Passive)の割合が含まれていない点です。これは、事業の成長を能動的に「促進」する推奨者と、成長を「阻害」する批判者のバランスを見ることが、企業の健全性を測る上で最も重要であるという考え方に基づいています。

【計算例】

あるサービスの顧客100人にNPS調査を実施したとします。

・推奨者(9~10点):30人(30%)

・中立者(7~8点):50人(50%)

・批判者(0~6点):20人(20%)

この場合のNPSは、

30%(推奨者の割合) – 20%(批判者の割合) = +10

となります。

NPSのスコアは、回答者全員が批判者だった場合の-100から、全員が推奨者だった場合の+100までの範囲で算出されます。

NPSスコアの評価目安

算出されたNPSスコアをどう評価すればよいのでしょうか。これには絶対的な基準は存在せず、いくつかの視点から総合的に判断する必要があります。

一般的に、NPSスコアはマイナスにならなければ(0以上であれば)、推奨者が批判者を上回っている状態であり、まずまず良好とされます。+50を超えると「非常に優秀」と評価されることが多いようです。

しかし、最も重要なのは、単一の絶対値で評価することではありません。NPSスコアを評価する上で重要な視点は以下の2つです。

- 自社の過去のスコアとの比較(定点観測)

NPSは一度測って終わりにするのではなく、定期的(四半期に一度、半年に一度など)に測定し、その推移を追うことが重要です。過去の自社のスコアと比較して、NPSが向上しているか、それとも低下しているかを見ることで、自社の取り組みが顧客ロイヤルティの向上に繋がっているかを客観的に評価できます。 - 競合他社や業界平均との比較

NPSは世界共通の指標であるため、競合他社や業界平均のスコアと比較することで、市場における自社の相対的なポジションを把握できます。例えば、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が毎年発表している「NPS業界別ランキング調査」のような公開データを参考にすると、自社のスコアが業界内でどのレベルにあるのかを知る手がかりになります。(参照:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社 公式サイト)

ただし、他社比較には注意も必要です。調査対象の顧客層、調査のタイミングや方法が異なれば、スコアは変動します。あくまで参考値として捉え、最も重視すべきは「自社のスコアを継続的に改善していくこと」であると心得ておきましょう。

NPSと顧客満足度(CSAT)の違い

NPSについて話す際、必ずと言っていいほど比較対象となるのが「顧客満足度(CSAT)」です。どちらも顧客の評価を測る指標ですが、その目的や性質は大きく異なります。この違いを正しく理解することが、NPSを効果的に活用するための鍵となります。

| 比較項目 | NPS (Net Promoter Score) | CSAT (Customer Satisfaction) |

|---|---|---|

| 調査目的 | 顧客ロイヤルティ、将来の推奨意向の測定 (企業やブランドとの長期的な関係性) |

特定の体験に対する短期的な満足度の測定 (個別のサービス接点における品質) |

| 質問内容 | 「この商品を友人に薦めますか?」 (未来の行動意向を問う) |

「今回のサービスに満足しましたか?」 (過去の体験評価を問う) |

| 将来の収益性との相関 | 企業の収益成長との相関が高いとされる | 必ずしも収益成長と直結しない |

| 評価スケール | 0~10点の11段階評価が基本 | 「非常に満足」~「非常に不満」の5段階評価などが多い |

調査目的の違い

NPSとCSATの最も根本的な違いは、調査の目的にあります。

NPSが測ろうとしているのは、顧客と企業・ブランドとの総合的かつ長期的な関係性、すなわち「顧客ロイヤルティ」です。 これは、顧客がそのブランドに対して抱いている愛着や信頼の深さを測るものであり、特定の取引の良し悪しだけでは決まりません。価格、品質、デザイン、サポート、ブランドイメージなど、これまでのあらゆる顧客体験が積み重なって形成されるものです。したがって、NPSは事業全体の健全性や、将来にわたる成長ポテンシャルを示す指標として機能します。

一方、CSAT(Customer Satisfaction)が測るのは、特定の取引やサービス接点に対する「短期的な満足度」です。 例えば、「商品購入後の手続きはスムーズでしたか?」「カスタマーサポートの対応に満足しましたか?」といったように、個別の顧客体験(トランザクション)の直後にその評価を問うのが一般的です。CSATは、コールセンターの応対品質や、ウェブサイトの購入プロセスの使いやすさなど、現場レベルのオペレーション品質を測定し、改善点を見つけ出すのに非常に有効な指標です。

つまり、NPSは「森」を見るための指標、CSATは「木」を見るための指標と捉えると分かりやすいでしょう。両者は対立するものではなく、目的応じて使い分ける、あるいは併用することで、より多角的に顧客を理解できます。

質問内容の違い

調査目的の違いは、具体的な質問内容にも明確に表れます。

NPSの質問は「あなたはこの商品を友人に薦めますか?」という、未来の行動意向を尋ねるものです。前述の通り、「推奨」という行為には責任が伴うため、顧客はより慎重に、そして総合的に評価を下します。この未来志向の質問が、顧客の感情的なエンゲージメントや深いレベルのロイヤルティを探る鍵となります。

対して、CSATの質問は「今回のサービスに満足しましたか?」のように、過去の体験に対する直接的な評価を尋ねます。これは、その瞬間の機能的な要件が満たされたかどうかを測るのに適しています。例えば、注文した商品が期待通りのスペックで、期日通りに届けば、顧客は「満足した」と答えるでしょう。

しかし、ここには重要なギャップが存在します。「満足」が必ずしも「推奨」に繋がるとは限らないのです。ある調査では、解約した顧客の60%〜80%が、解約直前の満足度調査では「満足」あるいは「非常に満足」と回答していたというデータもあります。これは「満足した裏切り者」と呼ばれる現象で、機能的には満足していても、ブランドへの愛着がなければ、より価格が安い、あるいは少しだけ魅力的な競合が現れた瞬間に、顧客は簡単に乗り換えてしまうことを示しています。NPSは、この「満足とロイヤルティの間の溝」を浮き彫りにする点で、CSATとは一線を画すのです。

将来の収益性との相関

この「未来の行動意向」を問うという性質から、NPSはCSATよりも企業の将来的な収益成長を予測する上で有効な指標であると広く考えられています。

NPSのスコアは、企業の成長を促進する力(推奨者の割合)と、成長を阻害する力(批判者の割合)の差分を示しています。スコアが向上するということは、推奨者が増え、批判者が減ることを意味し、これはそのまま以下のビジネス上の好影響に直結します。

- 推奨者の増加: 口コミによる新規顧客獲得コストの削減、LTV(顧客生涯価値)の向上

- 批判者の減少: 解約率(チャーンレート)の低下、ネガティブな評判による機会損失の防止、サポートコストの削減

このように、NPSの改善サイクルは、企業の収益構造そのものを健全化するプロセスとほぼ同義です。

一方、CSATは特定の接点の品質改善には役立ちますが、そのスコアの向上が直接的に企業全体の収益アップに結びつくとは限りません。例えば、コールセンターのCSATが向上しても、製品自体の魅力がなければ、顧客はリピート購入してくれないかもしれません。

もちろん、CSATが無意味だというわけではありません。顧客体験を構成する一つひとつの接点(タッチポイント)の品質を高めることは、長期的なロイヤルティを築く上で不可欠です。重要なのは、CSATを各タッチポイントの改善指標(KPI)として活用しつつ、それらの取り組みが最終的にNPSという総合的なロイヤルティ指標、ひいては売上や利益といった経営指標にどう繋がっているかを検証していく視点です。NPSとCSATは、それぞれの役割を理解し、戦略的に組み合わせることで、その価値を最大限に発揮するのです。

NPSを導入する3つのメリット

NPSをビジネスに導入することは、単に新しい指標を取り入れる以上の価値を企業にもたらします。ここでは、NPS導入がもたらす代表的な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 事業の収益性と関連性が高い

NPSを導入する最大のメリットは、そのスコアが事業の将来的な収益性と強く結びついている点です。NPSは単なる顧客の感想を数値化したものではなく、企業の成長ポテンシャルを示す「先行指標」として機能します。

この関連性の背景には、NPSが顧客を「推奨者」「中立者」「批判者」という、収益への貢献度が明確に異なる3つのグループに分類する点があります。

- 推奨者(プロモーター)がもたらす収益増:

推奨者は、企業の製品やサービスに強い愛着を持っており、継続的に利用してくれるロイヤルティの高い顧客です。彼らは高いリピート率を誇り、より高価格帯の製品や追加サービスを購入するアップセル・クロスセルにも繋がりやすい傾向があります。これにより、顧客一人あたりの生涯価値(LTV)が最大化されます。さらに、彼らは自発的にポジティブな口コミを広めてくれるため、広告宣伝費をかけずに新規顧客を呼び込むという、極めて効率的なマーケティング効果を生み出します。 - 批判者(デトラクター)がもたらす収益減:

一方、批判者は企業の収益に対して直接的・間接的にマイナスの影響を与えます。彼らはサービスに不満を抱えているため、解約率(チャーンレート)を高める主要因となります。特にサブスクリプション型のビジネスモデルにおいて、チャーンレートの抑制は事業の死活問題です。また、批判者はカスタマーサポートへの問い合わせ頻度が高くなる傾向があり、サポートコストを増大させます。最も深刻なのは、彼らが発信するネガティブな口コミです。SNSやレビューサイトでの悪評はブランドイメージを毀損し、潜在的な顧客の購入意欲を削ぎ、将来の売上機会を奪います。

NPSを定期的に測定し、そのスコアを向上させるための活動は、まさに「推奨者を増やし、批判者を減らす」活動に他なりません。これは、LTVの向上、チャーンレートの低下、新規顧客獲得コストの削減といった、事業の根幹をなす重要業績評価指標(KPI)の改善に直結します。経営者はNPSの推移を見ることで、自社のマーケティング戦略や顧客戦略が正しく機能しているかを判断し、将来の収益を予測するための強力な羅針盤を手に入れることができるのです。

② 質問がシンプルで実施しやすい

従来の多項目にわたる顧客満足度調査は、設計に手間がかかる上、回答する顧客にとっても大きな負担となり、回答率の低下や不誠実な回答を招く一因となっていました。

その点、NPS調査は基本的に「推奨度を問う質問」と「その理由を問う質問」の2問で構成されるため、非常にシンプルです。このシンプルさが、実施する企業側と回答する顧客側の双方に大きなメリットをもたらします。

- 顧客の回答負担が少ない:

質問数が少ないため、顧客は数分、場合によっては数十秒で回答を完了できます。これにより、調査への心理的なハードルが下がり、高い回答率が期待できます。回答率が高ければ、それだけデータの信頼性も増し、より正確に顧客全体の意向を把握できます。 - 企業の実施・運用コストが低い:

複雑なアンケートを設計する必要がなく、実施までの準備期間を短縮できます。また、シンプルさ故に、定点観測が容易です。四半期ごと、半期ごとといった定期的な調査はもちろん、特定のキャンペーン後や新機能リリース後など、任意のタイミングでスピーディーに効果測定を行うことができます。 - 多様なチャネルで実施可能:

NPS調査はその手軽さから、様々なチャネルで実施できます。ウェブサイトに訪問した顧客へのポップアップ表示、購入完了後のサンキューメールへの記載、スマートフォンのアプリ内通知、SMS(ショートメッセージサービス)、さらには店舗での接客時など、顧客との接点に合わせて最適な方法を選択できます。これにより、顧客体験の直後のリアルな声を、適切なタイミングで収集することが可能になります。

このように、NPSのシンプルさは、顧客の声を継続的かつ効率的に収集するための強力な武器となります。PDCAサイクルを高速で回し、顧客のフィードバックを迅速にサービス改善に反映させるアジャイルな組織文化を醸成する上でも、NPSの手軽さは非常に有効です。

③ 競合他社と比較できる

NPSは、ベイン・アンド・カンパニー社によって提唱されて以来、世界共通の指標として広く認知・活用されています。このグローバルスタンダードであるという特性が、自社の市場における立ち位置を客観的に把握することを可能にします。

自社だけでNPSを測定し、そのスコアの時系列変化を追うことも非常に重要です。しかし、そのスコアが業界内でどの程度のレベルにあるのかを知らなければ、「我々のロイヤルティは高いのか、低いのか」という根本的な問いに答えることはできません。

例えば、自社のNPSが+10だったとします。この数字だけを見ると、推奨者が批判者を上回っており、まずまずの結果に見えるかもしれません。しかし、もし業界平均が+30で、主要な競合他社が+40だったとしたらどうでしょうか。自社の顧客ロイヤルティは、市場の基準から見ると著しく低いという厳しい現実が明らかになります。この「気づき」が、より抜本的な顧客戦略の見直しや、大胆な改善へのモチベーションに繋がります。

逆に、自社のスコアが業界平均を大きく上回っていれば、それは自社の顧客ロイヤルティ戦略が成功している証であり、マーケティングにおいて強力なアピールポイントとして活用することもできるでしょう。

ただし、競合他社との比較を行う際には、いくつかの注意点があります。前述の通り、調査対象の顧客層や調査のタイミング、質問の仕方などの条件が異なれば、スコアは変わってきます。そのため、公開されている他社のスコアはあくまで参考値として捉え、一喜一憂しすぎないことが肝心です。

それでもなお、自社を客観的な物差しで測り、市場全体の中での現在地を確認できるという点は、NPSが持つユニークで強力なメリットです。この外部視点を取り入れることで、社内の自己満足に陥ることを防ぎ、常に高いレベルを目指して改善を続ける文化を醸成することができるのです。

NPS導入の注意点とデメリット

NPSは非常に強力な指標ですが、万能ではありません。その特性を正しく理解せず、スコアだけを追い求めてしまうと、かえってビジネスを誤った方向に導く危険性もあります。ここでは、NPSを導入・運用する上で知っておくべき注意点やデメリットを解説します。

スコアだけでは具体的な課題が見えない

NPSを導入した企業が陥りがちな最も大きな罠は、算出されたスコアの数字そのものに一喜一憂してしまうことです。NPSは、あくまで企業の顧客ロイヤルティの健全性を示す「体温計」や「健康診断の数値」のようなものです。体温が高い(スコアが低い)という事実だけがわかっても、その原因が風邪なのか、あるいはもっと深刻な病気なのかは、さらなる診察をしなければわかりません。

同様に、「NPSが前期から5ポイント低下した」という事実だけでは、「なぜ低下したのか」「どの顧客層が、何に不満を感じているのか」「具体的に何を改善すればよいのか」といった、アクションに繋がる具体的なインサイトは得られません。

この問題を解決する鍵は、NPS調査で同時に聴取する「そのように評価した理由」という自由記述の回答にあります。顧客が残してくれた定性的なコメントの中にこそ、スコアの背景にある真実が隠されています。

- 「価格が高い」

- 「アプリの動作が重い」

- 「問い合わせへの返信が遅い」

- 「新機能の使い方がわからない」

- 「スタッフの〇〇さんの対応に感動した」

これらの「生の声」を丁寧に分析し、課題の優先順位をつけ、具体的な改善策に落とし込んでいくプロセスこそが、NPS活用の本質です。自由記述の分析には、テキストマイニングツールを活用する方法もありますが、結局は人の手で内容を読み解き、顧客の感情を理解しようと努める地道な作業が不可欠です。

NPSは「答え」そのものではなく、「答えを見つけるための出発点」であると認識することが重要です。スコアを上げることを目的にするのではなく、顧客の声を真摯に受け止め、顧客体験を向上させた結果としてスコアが上がる、という正しいサイクルを目指しましょう。

文化的な背景がスコアに影響することがある

NPSは世界共通の指標ではあるものの、そのスコアは回答者の文化的な背景によって影響を受けることが知られています。国や地域による国民性の違いが、評価の付け方に傾向として現れるのです。

例えば、一般的に欧米圏の回答者は、自分の意見をはっきりと表明する文化があるため、満足していれば10点、不満があれば0点といったように、極端なスコアを付けやすい傾向があると言われています。

一方、日本では、他者との調和を重んじる文化から、極端な評価を避け、中間的な評価を選ぶ傾向が見られます。本当に満足していても「改善の余地があるかもしれない」と考え、遠慮して9点ではなく8点や7点を付ける、といった心理が働きやすいのです。NPSの分類では、この7〜8点は「中立者」となり、スコア計算には貢献しません。そのため、同じ品質のサービスを提供していても、日本企業は欧米企業に比べてNPSが低めに出る可能性があることは、念頭に置いておく必要があります。

この文化差は、グローバルに事業を展開する企業が各国のNPSを比較する際に、特に重要な論点となります。「日本のNPSが低いから、日本のサービス品質は低い」と短絡的に結論づけるのは非常に危険です。その国の文化的なコンテキストを考慮し、スコアの絶対値で比較するのではなく、各国それぞれの時系列での変化や、同じ文化圏内での競合比較を重視するべきです。

国内だけで事業を行っている場合でも、この傾向を理解しておくことは無駄ではありません。自社のスコアが思ったより伸び悩んでいる場合、それはサービスの問題だけでなく、日本人特有の評価傾向が影響している可能性も視野に入れると、より冷静な分析が可能になります。

回答者の精神状態に左右される

NPSは「推奨したい」という感情的な側面を測る指標であるため、回答する瞬間の顧客の気分や、直前に経験した出来事にスコアが大きく左右される可能性があります。これは、NPSのデメリットであり、同時に人間的な指標であることの証左でもあります。

例えば、ある顧客が長年あなたの会社の製品を愛用し、全体的には非常に高いロイヤルティを持っていたとします。しかし、NPS調査のメールが届く直前に、たまたまウェブサイトでエラーが発生したり、サポート担当者と些細なことで行き違いがあったりした場合、その顧客はその瞬間のネガティブな感情に引きずられて、本来の評価よりも低いスコア(例えば5点や6点)を付けてしまうかもしれません。

逆に、特にロイヤルティが高いわけではない顧客でも、直前の購入体験が非常にスムーズだったり、たまたま気分が高揚している時に回答したりすれば、本来よりも高い9点や10点を付ける可能性もあります。

このような個々の回答の「ブレ」は、ある程度避けられません。この影響を最小限に抑え、より客観的で信頼性の高いデータを集めるためには、以下の2点が重要になります。

- 十分なサンプル数を確保する:

少数の回答だけでは、個人の感情的なブレの影響を大きく受けてしまいます。統計的に意味のある結論を導き出すためには、ターゲットとする顧客層から、できるだけ多くの回答を集めることが重要です。十分なサンプル数があれば、個々の極端な回答は平均化され、集団としての全体的な傾向をより正確に捉えることができます。 - 定期的に調査を実施し、傾向を見る:

一度きりの調査結果で判断するのではなく、定期的にNPSを測定し、長期的なトレンドラインで評価することが大切です。単発のスコアは外的要因でブレることがあっても、長期的な傾向を見れば、自社の取り組みが顧客ロイヤルティに与えている本質的な影響を把握することができます。

NPSは完璧な指標ではありません。これらの注意点を理解した上で、他の定量データ(売上、解約率など)や定性的な顧客理解(インタビュー、行動観察など)と組み合わせ、多角的な視点から顧客と向き合う姿勢が求められます。

NPSの種類

NPS調査は、その目的と実施するタイミングによって、大きく2つの種類に分けられます。それが「リレーショナルNPS」と「トランザクショナルNPS」です。この2つを戦略的に使い分けることで、顧客ロイヤルティをより深く、多角的に把握し、効果的な改善活動に繋げることができます。

| 種類 | リレーショナルNPS (Relational NPS) | トランザクショナルNPS (Transactional NPS) |

|---|---|---|

| 調査目的 | 企業やブランド全体に対する総合的なロイヤルティの測定 | 特定の顧客体験(トランザクション)直後の評価測定 |

| 調査タイミング | 定期的(半期に一度、年に一度など) | 特定のアクション直後(購入後、問い合わせ後など) |

| 質問対象 | 顧客全体(または特定のセグメント) | その体験をした特定の顧客 |

| 分析の視点 | 長期的な顧客関係の健全性、ブランド戦略の評価 | 個別の顧客接点(タッチポイント)の課題発見・改善 |

| 活用例 | 経営戦略の策定、全社的なKPIとしての利用 | 現場レベルのオペレーション改善、UI/UX改善 |

リレーショナルNPS

リレーショナルNPSは、企業やブランドと顧客との総合的・長期的な関係性を測るための調査です。特定の取引や接点に限定せず、「〇〇社(ブランド)全体として、どのくらい推奨できますか?」という、より大きな視点での評価を問います。

この調査は、通常、半期に一度や年に一度といった定期的なサイクルで実施されます。対象者は、全顧客の中からランダムに抽出したり、特定の顧客セグメント(例:優良顧客、新規顧客など)に絞ったりして選ばれます。

リレーショナルNPSの主な目的は以下の通りです。

- 事業全体の健全性の把握: 企業の顧客ロイヤルティの全体像を俯瞰し、時系列での変化を追うことで、事業が健全な方向に進んでいるかを評価します。経営層が自社の立ち位置を把握し、全社的な戦略を立てる上での重要なインプットとなります。

- 競合他社との比較: 業界平均や競合のNPSと比較することで、市場における自社の相対的なポジションを客観的に評価します。

- ブランド戦略の効果測定: ブランディング活動や大規模なマーケティングキャンペーンが、顧客ロイヤルティにどのような影響を与えたかを長期的な視点で検証します。

リレーショナルNPSは、いわば企業の「健康診断」です。定期的に受けることで、身体(事業)全体の健康状態をチェックし、大きな問題がないか、あるいは改善の兆しが見えるかを確認します。この結果は、経営レベルでの意思決定や、中長期的な顧客戦略の策定に活用されます。例えば、年間のリレーショナルNPSが低下傾向にある場合、経営層は「顧客との関係性に何らかの構造的な問題がある」と判断し、製品開発、価格戦略、サポート体制など、より根本的な見直しに着手するきっかけとすることができます。

トランザクショナルNPS

トランザクショナルNPSは、特定の顧客接点(タッチポイント)における体験を評価するための調査です。顧客が何らかの行動(トランザクション)を完了した直後に実施されるのが特徴です。

例えば、以下のようなタイミングで調査が行われます。

- ECサイトで商品を購入した直後

- カスタマーサポートに問い合わせて問題が解決した後

- 製品の修理サービスを利用した後

- 店舗で商品を購入した後

- オンラインセミナーに参加した後

この調査では、「今回の〇〇(購入体験、サポート対応など)を踏まえて、当社を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」というように、評価の対象を特定の体験に絞って質問します。

トランザクショナルNPSの主な目的は以下の通りです。

- 個別タッチポイントの課題発見: 顧客体験のどの部分で満足度が下がり、ロイヤルティを毀損しているのかを具体的に特定します。例えば、購入後のNPSは高いが、問い合わせ後のNPSは低い場合、カスタマーサポートのプロセスに課題があることが明確になります。

- 現場レベルでの迅速な改善: フィードバックが具体的なアクションに直結しやすいため、現場部門が主体となってスピーディーな改善(PDCAサイクル)を回すのに適しています。例えば、「ウェブサイトの決済画面でエラーが出た」というフィードバックがあれば、即座に開発チームが修正対応を行うことができます。

- クローズ・ザ・ループの実践: 特に低い評価をした顧客に対して、迅速に個別フォローを行う「クローズ・ザ・ループ」を実践しやすくなります。問題発生直後に対応することで、顧客の不満を解消し、批判者から推奨者への転換を促すことも可能です。

トランザクショナルNPSは、身体の特定の部位を詳しく調べる「精密検査」に例えられます。健康診断(リレーショナルNPS)で気になった点を、さらに詳しく調べることで、問題の根本原因を突き止め、具体的な治療(改善策)に繋げます。

最高の成果を上げるためには、リレーショナルNPSとトランザクショナルNPSを組み合わせることが不可欠です。リレーショナルNPSで全体像と長期的なトレンドを把握し、トランザクショナルNPSで日々のオペレーションにおける具体的な課題を発見・改善していく。この両輪を回すことで、企業はマクロな視点とミクロな視点の両方から顧客体験を捉え、継続的にロイヤルティを高めていくことができるのです。

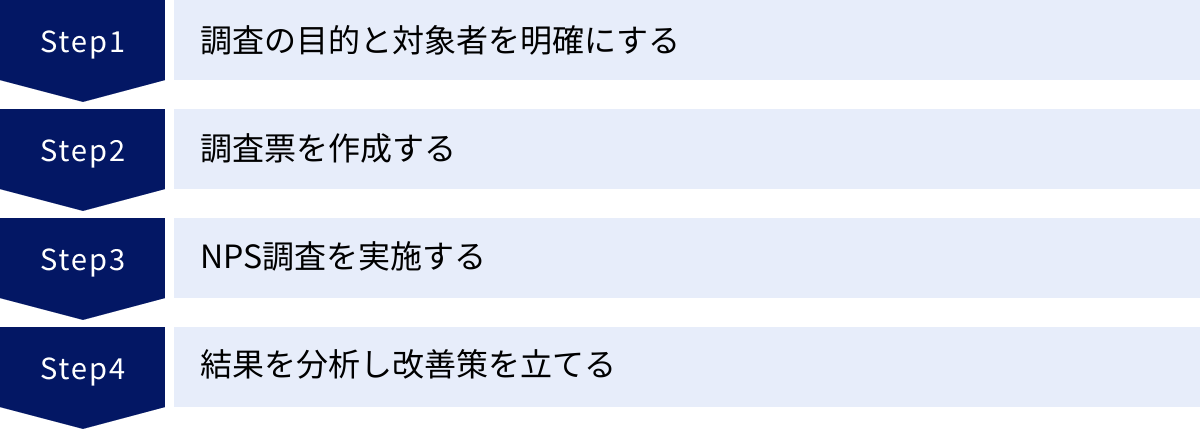

NPS調査を実施する4ステップ

NPSの概念や種類を理解したら、次はいよいよ実践です。効果的なNPS調査を実施し、それをビジネスの改善に繋げるためには、計画的かつ体系的なアプローチが求められます。ここでは、NPS調査を成功に導くための基本的な4つのステップを解説します。

① 調査の目的と対象者を明確にする

何事も最初が肝心です。NPS調査を始める前に、まず「何のためにNPSを測定するのか」という目的を明確に定義することが最も重要です。目的が曖昧なまま調査を始めてしまうと、集めたデータをどう活用すればよいかわからなくなり、単なる数値の収集で終わってしまいます。

調査目的の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 経営レベル: 事業全体の顧客ロイヤルティの現状把握と競合比較、収益性との相関分析

- サービス・製品レベル: 特定の製品やサービスの解約率(チャーンレート)の要因分析と改善

- 顧客接点レベル: カスタマーサポートの応対品質向上、ウェブサイトのUI/UX改善

目的が定まれば、自ずと「誰に」「いつ」調査を行うべきかが見えてきます。

- 対象者: 全顧客なのか、新規顧客や優良顧客といった特定のセグメントなのか。BtoBビジネスであれば、決裁者なのか、現場の利用者なのか。目的達成のために、最もインサイトが得られるであろう対象者を慎重に選びます。

- 調査の種類: 事業全体の健全性を見たいのであれば「リレーショナルNPS」を、特定のタッチポイントの課題を掘り下げたいのであれば「トランザクショナルNPS」を選択します。

この最初の「設計」フェーズで時間をかけて議論を尽くすことが、後の分析やアクションの質を大きく左右します。関係部署(経営、マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートなど)のメンバーを巻き込み、調査目的と目標(KGI/KPI)について共通認識を持つことが成功の鍵です。

② 調査票を作成する

目的と対象者が決まったら、次に具体的な調査票を作成します。NPS調査はシンプルさが魅力ですが、より深い分析を行うために、いくつかの追加質問を設けるのが一般的です。

- 基本質問(必須):

- 推奨度質問: 「あなたはこの〇〇を、ご友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」(0〜10点の11段階評価)

- 理由質問: 「そのように評価された主な理由を、差し支えなければ具体的にお聞かせください。」(自由記述)

- 追加質問(任意):

自由記述の分析を補助し、より具体的な改善箇所を特定するために、選択式の質問を追加することが有効です。- 評価項目の深掘り: 「特にどの点について、そのように評価されましたか?当てはまるものをすべてお選びください。」(選択肢:価格、品質、デザイン、機能、使いやすさ、サポート体制など)

- 顧客属性: 年齢、性別、居住地、利用頻度、契約プランなど。これらの属性とNPSスコアをクロス集計することで、「どのセグメントの顧客が、何に満足/不満を感じているか」を分析できます。

ただし、ここで注意すべきは質問の数です。質問数が多くなりすぎると、顧客の回答負担が増大し、回答率の低下や回答精度の悪化を招きます。追加質問を含めても、全体で5問以内、回答時間が2〜3分で収まるように設計するのが理想的です。顧客の手間を最小限に抑えつつ、目的に沿った必要十分な情報を得られるような、バランスの取れた調査票を目指しましょう。

③ NPS調査を実施する

調査票が完成したら、いよいよ調査の実施です。対象者や目的に応じて、最適なチャネルを選択します。

- メール: 最も一般的な方法。顧客リストに対して一斉に配信できます。リレーショナルNPSに適しています。

- ウェブサイト/アプリ内のポップアップ: サイト訪問者やアプリ利用者に対して、特定の行動(例:購入完了、ページ離脱時など)をトリガーに表示します。トランザクショナルNPSに非常に有効です。

- SMS(ショートメッセージサービス): メールよりも開封率が高いとされ、迅速な回答が期待できます。

- QRコード: 店舗やイベント会場などで、ポスターやレシートにQRコードを印刷し、スマートフォンから回答を促します。

- 電話/対面: BtoBビジネスや高額商品の場合、営業担当者やサポート担当者が直接ヒアリングする方法もあります。

調査を依頼する際の文面も、回答率を左右する重要な要素です。調査の目的、所要時間、回答がどのように活用されるのかを明確に伝え、協力をお願いする丁寧な姿勢が大切です。インセンティブ(クーポンやポイントなど)を用意することも、回答率向上に効果的な場合があります。

また、調査のタイミングも重要です。トランザクショナルNPSであれば、体験の記憶が新しいうち(直後〜24時間以内)に実施するのが鉄則です。リレーショナルNPSであれば、企業の繁忙期や、大きなシステム障害があった直後などは避け、顧客が落ち着いて回答できる時期を選ぶ配慮が必要です。

④ 結果を分析し改善策を立てる

調査票の回収が終わったら、分析フェーズに入ります。ここがNPS活用の最も重要なパートです。

- スコアの集計: まずはNPSスコアを計算し、推奨者・中立者・批判者の割合を算出します。過去のデータや競合データと比較し、自社の現在地を把握します。

- クロス集計分析: 顧客属性(年齢、契約プランなど)や、追加質問の回答とNPSスコアを掛け合わせて分析します。これにより、「どの顧客層のNPSが特に低いか」「NPSが低い人は、サービスのどの要素(価格、機能など)に不満を持っているか」といった、より具体的な課題が見えてきます。

- 自由記述の分析(VOC分析): 最も重要なのが、自由記述(顧客の声=Voice of Customer)の分析です。テキストマイニングツールを使ってキーワードの頻出度を可視化したり、一件一件の内容を読み込んで「不満」「要望」「賞賛」などのカテゴリに分類したりします。スコアの背景にある顧客の感情やストーリーを理解することで、表面的な数値だけでは見えなかった根本原因にたどり着くことができます。

- 改善策の立案と実行: 分析によって明らかになった課題に対し、具体的な改善アクションプランを策定します。この際、影響度が大きく、かつ実現可能性の高い施策から優先順位を付けることが重要です。

- クローズ・ザ・ループ: フィードバックをくれた顧客、特に批判者に対して、個別に連絡を取り、感謝を伝えた上で「いただいたご意見を元に、このように改善しました」と報告する活動です。これにより、顧客は「自分の声が届いた」と感じ、企業への信頼を取り戻し、ロイヤルティが向上する可能性があります。

NPSは、一度調査して終わりではありません。この「調査→分析→改善→報告」というPDCAサイクルを継続的に回していくことで、初めて顧客ロイヤルティは着実に向上していきます。そして、分析結果や改善の進捗は、特定の部署だけでなく、全社で共有し、組織全体で顧客志向の文化を醸成していくことが不可欠です。

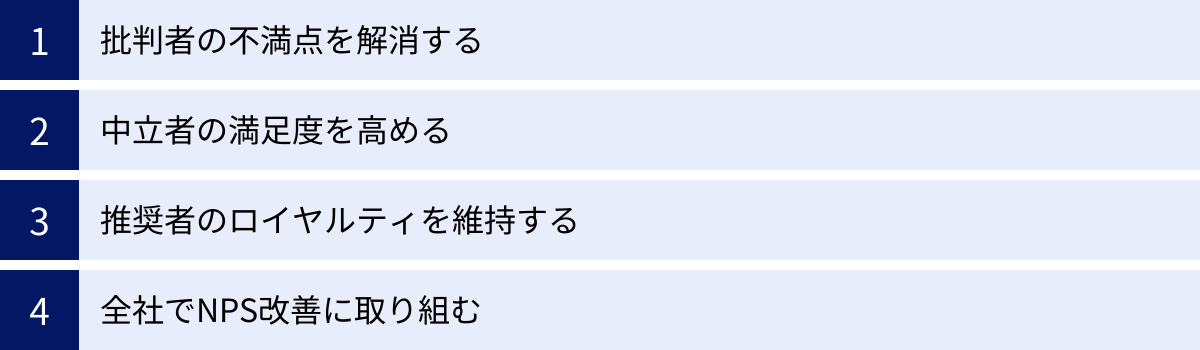

NPSのスコアを向上させるためのポイント

NPSを測定するだけでは意味がありません。そのスコアと顧客からのフィードバックを元に、具体的な改善アクションを起こし、顧客ロイヤルティを高めていくことが最終的なゴールです。ここでは、NPSスコアを効果的に向上させるための4つの重要なポイントを解説します。

批判者の不満点を解消する

NPS改善において、最も優先順位が高いアクションは「批判者(デトラクター)」への対応です。 批判者は、サービスへの不満から解約する可能性が最も高く、さらにネガティブな口コミを広めることで新たな顧客獲得の機会損失を生み出す、いわば「時限爆弾」のような存在です。彼らを放置することは、ビジネスにとって大きなリスクとなります。

批判者への対応の第一歩は、彼らがなぜ低い評価を付けたのか、その根本原因を突き止めることです。自由記述の回答を丁寧に読み解き、「製品のバグが多い」「サポートの対応が悪い」「料金体系が不透明」といった具体的な不満点を特定します。

次に重要なのが、「クローズ・ザ・ループ」の実践です。これは、フィードバックをくれた批判者に対して、個別にアプローチし、問題解決に取り組む活動を指します。

- 傾聴と謝罪: まずは、不満の声を寄せてくれたことへの感謝を伝え、不快な思いをさせたことについて真摯に謝罪します。

- 状況の確認と対応: 具体的な問題点についてヒアリングし、解決に向けた対応策(例:バグの修正時期の連絡、代替案の提示など)を伝えます。

- 改善報告: 問題が解決した後、再度連絡を取り、「いただいたご意見のおかげで、このように改善することができました」と報告します。

このプロセスを通じて、顧客は「自分の声が無視されず、真剣に受け止められた」と感じ、企業への不信感が信頼感へと変わる可能性があります。批判者を一人でも多く中立者や推奨者に転換させることが、NPSスコアを最も効率的に引き上げるための鍵となります。批判者の声は、耳の痛いものかもしれませんが、それは自社の弱点を教えてくれる「改善のヒント」の宝庫だと捉える前向きな姿勢が重要です。

中立者の満足度を高める

批判者への対応と並行して取り組むべきなのが、「中立者(パッシブ)」のロイヤルティ向上です。中立者は、多くの場合、顧客層の中で最も大きなボリュームを占めています。彼らはサービスに大きな不満はないものの、感動や愛着もない「可もなく不可もない」状態です。

この層は、少しのきっかけで競合に流れてしまうリスクを抱えている一方で、プラスアルファの価値を提供することで、推奨者へと転換する大きなポテンシャルを秘めています。中立者を推奨者に引き上げることができれば、NPSスコアは飛躍的に向上します。

中立者の満足度を高めるためには、彼らが「あと一歩」と感じている点を理解する必要があります。自由記述の中に、「〇〇という機能があればもっと便利なのに」「デザインは良いけど、少し価格が高い」といったヒントが隠されていることがあります。これらの「あったらいいな」という要望を拾い上げ、製品やサービスの改善に繋げることが有効です。

また、機能的な改善だけでなく、感情的なつながりを深めるアプローチも重要です。

- パーソナライズされたコミュニケーション: 利用状況に応じたお役立ち情報や、誕生日のお祝いメッセージを送るなど、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションを図る。

- サプライズ体験の提供: 予期せぬ特典のプレゼントや、期待を上回る迅速なサポート対応など、顧客の心を動かす「ちょっとした感動」を演出する。

中立者は「満足」のレベルには達しています。彼らを「感動」のレベルへと引き上げ、単なる利用者から熱心なファンへと育成していくことが、NPS向上における重要な戦略となります。

推奨者のロイヤルティを維持する

NPSスコアが高い企業でも、安心してはいけません。「推奨者(プロモーター)」は、企業の最も貴重な資産ですが、彼らのロイヤルティも永遠ではありません。彼らを放置すれば、いつしかその熱意は冷め、中立者へと変わってしまうかもしれません。推奨者に対しては、感謝の気持ちを伝え、彼らがファンであり続けるための特別な体験を提供し続けることが重要です。

推奨者のロイヤルティを維持・向上させるための施策には、以下のようなものが考えられます。

- 感謝の表明: アンケートで高い評価をしてくれたことに対し、感謝のメッセージを送る。

- 特別扱いの提供: 推奨者限定のオンラインコミュニティへの招待、新機能への先行アクセス権、限定イベントへの招待、特別な割引クーポンなどを提供し、「自分は特別な顧客である」という実感を持ってもらう。

- アンバサダープログラム: 熱心なファンを公式のアンバサダーとして認定し、製品開発へのフィードバックを求めたり、情報発信に協力してもらったりする。

また、推奨者が「なぜ自社を支持してくれているのか」を深く分析することも極めて重要です。彼らの自由記述には、「〇〇という機能が画期的」「他社にはない手厚いサポート体制」といった、自社の本当の強みが凝縮されています。この「選ばれる理由」を明確にし、その強みをさらに磨き上げ、マーケティングメッセージとして発信していくことが、新たな推奨者を生み出す好循環に繋がります。

全社でNPS改善に取り組む

NPSは、マーケティング部門やカスタマーサポート部門だけの指標ではありません。顧客体験は、製品開発、営業、経理、物流など、企業のあらゆる部門の活動が複雑に絡み合って形成されるものです。例えば、製品の使いにくさは開発部門、営業担当者の強引な提案は営業部門、請求書の分かりにくさは経理部門の問題であり、これらすべてがNPSの低下に繋がる可能性があります。

したがって、NPSのスコアを根本的に改善するためには、特定の部署だけが頑張るのではなく、全社一丸となって顧客志向の文化を醸成し、部門の壁を越えて連携することが不可欠です。

これを実現するためには、まず経営トップがNPSの重要性を理解し、その改善を全社的な経営課題として位置づける強いコミットメントを示す必要があります。NPSを各部門の業績評価指標(KPI)の一つに組み込むことも有効です。

そして、NPSの調査結果や顧客から寄せられた自由記述を、定期的に全部門で共有する場を設けることが重要です。営業部門は開発部門の課題を知り、開発部門はサポート部門に寄せられる顧客の不満を知る。このように、組織のサイロ化を打破し、顧客の声を共通言語として全部門が対話し、それぞれの立場で「顧客のために何ができるか」を考える文化が根付いたとき、NPSは真の力を発揮し、企業は持続的な成長軌道に乗ることができるのです。

おすすめのNPS測定ツール5選

NPS調査を効率的かつ効果的に実施し、分析から改善アクションに繋げるためには、専用ツールの活用が非常に有効です。ここでは、国内外で広く利用されている代表的なNPS測定・分析ツールを5つ紹介します。それぞれのツールの特徴を理解し、自社の目的や規模に合ったものを選びましょう。

| ツール名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| Qualtrics CoreXM | 非常に高機能でカスタマイズ性が高い。NPSだけでなく、あらゆる体験データ(XM)の収集・分析に対応。 | 大企業、グローバル企業、専門的なデータ分析を行いたい企業。 |

| SurveyMonkey | 世界的に有名なアンケートツール。直感的なUIで誰でも簡単にNPS調査を作成・実施できる。 | 中小企業、個人事業主、初めてNPS調査を導入する企業。 |

| anana | NPS認定資格者によるコンサルティングとツール提供をセットで行う。導入から改善活動の定着まで伴走支援。 | ツール導入だけでなく、NPS活用の体制構築から支援してほしい企業。 |

| CREATIVE SURVEY | アンケートのデザイン性が非常に高い。ブランドイメージに合った、見た目に美しい調査票を作成可能。 | デザイン性を重視する企業、BtoCサービス提供企業、ブランディングに力を入れている企業。 |

| Mopinion | Webサイトやモバイルアプリ上のユーザーフィードバック収集に特化。UI/UXの改善に強みを持つ。 | ECサイト運営企業、SaaS提供企業など、デジタルチャネルでの顧客体験が重要な企業。 |

① Qualtrics CoreXM

Qualtrics(クアルトリクス)は、顧客体験(CX)、従業員体験(EX)、製品体験(PX)、ブランド体験(BX)といった、ビジネスにおけるあらゆる「体験」を管理する「エクスペリエンス・マネジメント(XM)」の分野をリードする企業です。

Qualtrics CoreXMは、その中核となるプラットフォームで、NPS調査はもちろんのこと、非常に複雑なロジックを持つ大規模なアンケートも設計・実施できます。強みは、収集したデータを分析するための高度な機能にあります。AIを活用したテキスト分析機能「Text iQ」を使えば、自由記述のコメントから感情やトピックを自動で抽出し、課題の根本原因を深く掘り下げることが可能です。また、統計解析機能も充実しており、専門的なデータサイエンティストでなくても高度な分析を行えるようサポートします。

大企業やグローバル企業で、NPSを全社的な経営指標として本格的に活用し、他のビジネスデータと統合して深いインサイトを得たい場合に最適なツールです。

(参照:Qualtrics公式サイト)

② SurveyMonkey

SurveyMonkeyは、世界で最も広く利用されているオンラインアンケートツールの一つです。その最大の魅力は、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性にあります。専門知識がなくても、豊富なテンプレートを活用して、わずか数分で見栄えの良いNPSアンケートを作成し、配信できます。

NPS専用の質問テンプレートや分析機能も用意されており、スコアの自動計算や推奨者・中立者・批判者の割合をダッシュボードで視覚的に確認できます。AIが回答傾向を分析し、インサイトを提示してくれる機能もあります。無料プランから始めることができ、必要に応じて機能が拡張された有料プランにアップグレードできるため、スモールスタートでNPSを試してみたい中小企業や個人事業主にとって、非常に導入しやすいツールと言えるでしょう。

(参照:SurveyMonkey公式サイト)

③ anana

ananaは、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が提供するNPS活用支援サービスです。このサービスの特徴は、「NPX Pro」という高機能なツールと、NPS認定資格を持つ専門家によるコンサルティングがセットになっている点です。

ツールを導入するだけでは、NPSをうまく活用できない企業が多いという現実を踏まえ、ananaでは調査設計の支援、分析の代行、改善アクションの提案、さらには社内へのNPS浸透を目的とした研修まで、NPS活用のあらゆるフェーズで伴走支援を提供します。特に、日本市場における豊富な実績と業界別データを保有している点が強みです。

「ツールは導入したが、どう分析していいかわからない」「NPS改善を全社的な活動にしたいが、推進方法がわからない」といった課題を抱える企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社公式サイト)

④ CREATIVE SURVEY

CREATIVE SURVEYは、その名の通り、クリエイティブでデザイン性の高いアンケートを作成できることに強みを持つ国産ツールです。アンケートも顧客との重要なコミュニケーションの一つと捉え、ブランドの世界観を損なわない美しいデザインの調査票を作成できます。

フォントや色、背景画像などを自由にカスタマイズでき、企業のロゴやブランドカラーを反映させることで、回答者に質の高いブランド体験を提供できます。見た目の美しさだけでなく、回答ロジックの分岐設定やデータ連携など、アンケートツールとしての機能も非常に高機能です。

特に、ブランドイメージを重視するBtoC企業や、デザインに敏感な顧客層を持つサービスにとって、回答率や回答の質を高める上で大きなメリットをもたらすツールです。

(参照:クリエイティブサーベイ株式会社公式サイト)

⑤ Mopinion

Mopinionは、ウェブサイトやモバイルアプリといったデジタルチャネル上でのユーザーフィードバック収集に特化したツールです。ウェブサイトの特定のページ(例:購入完了ページ、ヘルプページなど)や、ユーザーの特定の行動(例:ページを離脱しようとした時など)をトリガーとして、NPSアンケートのスライドインフォームを表示させることができます。

収集したフィードバックには、OSやブラウザ、滞在時間、閲覧履歴といったメタデータが自動で付与されるため、「どのページの、どのデバイスを使っているユーザーが、なぜ低い評価を付けたのか」といったUI/UXの具体的な問題点を特定するのに非常に強力です。ECサイトやSaaSビジネスなど、オンラインでの顧客体験がビジネスの成否を左右する企業にとって、トランザクショナルNPSを実施し、継続的なサイト改善を行うための最適なツールの一つです。

(参照:Mopinion公式サイト)

まとめ

本記事では、顧客ロイヤルティを測る重要な指標であるNPS(Net Promoter Score)について、その基本概念から計算方法、メリット・デメリット、具体的な活用方法まで、幅広く解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- NPSは、単なる満足度ではなく「他者への推奨意向」を問うことで、顧客の本質的なロイヤルティを数値化する指標です。

- NPSのスコアは、企業の将来的な収益成長と強い相関があるとされ、経営の健全性を示す先行指標として機能します。

- 計算方法は「推奨者の割合% − 批判者の割合%」とシンプルですが、そのスコアの背景にある自由記述の「顧客の声」を分析することが、NPS活用の鍵となります。

- NPSは、短期的な満足度を測るCSATとは異なり、長期的な顧客との関係性に着目した指標です。両者の違いを理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

- NPSの活用を成功させるには、スコアに一喜一憂するのではなく、「批判者の不満解消」「中立者の満足度向上」「推奨者の維持」という3つの視点で改善活動に取り組み、それを全社的な活動として継続していく必要があります。

現代のビジネスにおいて、顧客は単なる「買い手」ではありません。時には企業の成長を後押ししてくれる「応援団」となり、時には企業の評判を傷つける「批判者」にもなり得ます。NPSは、この顧客との関係性を可視化し、より良い方向へと導くための強力な羅針盤です。

NPSの導入は、顧客の声に真摯に耳を傾け、企業活動のすべてを顧客中心に変えていくという、大きな変革の第一歩です。この記事が、あなたのビジネスにおいて顧客とのより深い絆を築くための一助となれば幸いです。まずは小さな範囲からでもNPS調査を始めてみて、顧客との対話を始めてみましょう。