現代のビジネスにおいて、「マーケティング」という言葉を聞かない日はないほど、その重要性は高まっています。しかし、その意味を正確に理解し、説明できる人は意外と少ないかもしれません。「マーケティングとは広告や宣伝のこと?」「営業と何が違うの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、マーケティングの基本的な定義から、その歴史、戦略の立て方、具体的な手法、そして学習方法や関連する仕事に至るまで、網羅的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語はかみ砕いて説明し、具体例を交えながら進めていきます。この記事を読めば、マーケティングの全体像を掴み、ビジネスの現場で活かすための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

マーケティングとは

まず、マーケティングの根幹となる定義や目的、そして混同されがちな「営業」や「PR」との違いについて詳しく見ていきましょう。

マーケティングの定義

マーケティングの定義は、時代や学者によって様々ですが、最も有名なものの一つに、経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッカーの言葉があります。彼は著書『マネジメント』の中で、「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」と述べました。

これは、顧客のニーズを深く理解し、そのニーズに完璧に合致する商品やサービスを提供できれば、企業が懸命に「売り込まなくても」、顧客の方から自然と「買いたい」と思ってくれる状態を作り出せる、という意味です。つまり、マーケティングとは、商品やサービスが「自然に売れる仕組み」を構築する一連の活動全体を指します。

この「仕組み」には、以下のような非常に広範な活動が含まれます。

- 市場調査(リサーチ): 顧客は誰で、何を求めているのか?競合他社はどのような状況か?

- 商品・サービスの開発: 調査結果を基に、顧客のニーズを満たす製品を企画・開発する。

- 価格設定(プライシング): 製品の価値に見合い、かつ顧客が受け入れられる価格を決める。

- 流通・チャネル戦略: どのようにして顧客の手元に製品を届けるか(店舗、ECサイトなど)。

- 広告宣伝・プロモーション: 製品の存在や魅力をターゲット顧客に知らせる。

- 効果測定・分析: 実施した施策がどれだけの成果を上げたかを測定し、次の改善につなげる。

これらすべてがマーケティング活動の一部です。単に広告を打ったり、SNSで発信したりすることだけがマーケティングなのではなく、顧客を理解することから始まり、価値を届け、その関係を長期的に維持していくまでの一貫したプロセスそのものがマーケティングなのです。

よくある質問として、「マーケティングとブランディングはどう違うのですか?」というものがあります。ブランディングは、顧客の心の中に「〇〇社といえば、こういうイメージ」という独自の価値や信頼感を築き上げる活動です。マーケティングが「売れる仕組みづくり」という能動的な活動であるのに対し、ブランディングはその活動を通じて形成される「企業の個性や信頼の蓄積」と捉えると分かりやすいでしょう。両者は密接に関連しており、優れたマーケティング活動は強力なブランドを構築し、強いブランドはマーケティング活動を有利に進める助けとなります。

マーケティングの目的と重要性

マーケティングの最終的な目的は、企業の持続的な成長と利益の創出です。この大きな目的を達成するために、マーケティングは以下のような中間的な目標を掲げて活動します。

- 顧客満足度の最大化: 顧客の期待を超える価値を提供し、満足度を高めることで、リピート購入や長期的なファン(ロイヤルカスタマー)になってもらいます。

- 新規顧客の獲得: まだ自社の商品やサービスを知らない潜在顧客にアプローチし、新たな顧客層を開拓します。

- ブランド価値の向上: 顧客に「この会社の商品なら間違いない」という信頼感や愛着を持ってもらい、競合他社との差別化を図ります。

- 市場シェアの拡大: 競合よりも多くの顧客に選ばれることで、市場における自社の存在感を高めます。

現代のビジネス環境において、マーケティングの重要性はかつてなく高まっています。その背景には、以下のような要因が挙げられます。

- 市場の成熟化とモノの飽和: 多くの市場では、基本的なニーズを満たす商品が溢れかえっています。単に「良いもの」というだけでは、顧客に選ばれる理由にはなりません。なぜ自社の商品を選ぶべきなのか、その独自の価値を伝え、共感を得る必要があります。

- 競合の激化: グローバル化やデジタル化により、あらゆる業界で競争が激しくなっています。国内外のライバルがひしめく中で勝ち抜くためには、緻密な戦略が不可欠です。

- 顧客ニーズの多様化・複雑化: 価値観が多様化し、顧客が商品に求めるものも様々です。「みんなが欲しがるもの」は存在しなくなり、個々の顧客セグメントに合わせたきめ細やかなアプローチが求められます。

- 情報爆発とテクノロジーの進化: インターネットやスマートフォンの普及により、顧客はいつでもどこでも情報を得られるようになりました。一方で、企業からの情報も爆発的に増え、ただ発信するだけでは顧客に届きません。データを活用し、適切なタイミングで適切な情報を届けるテクノロジーの活用が重要になっています。

これらの厳しい環境下で企業が生き残り、成長を続けるためには、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチであるマーケティングが不可欠なのです。マーケティングは、変化の激しい市場の羅針盤として、企業が進むべき方向を指し示す重要な役割を担っています。

営業(セールス)やPRとの違い

マーケティングは、しばしば「営業(セールス)」や「PR(パブリックリレーションズ)」と混同されがちです。これらは互いに連携する重要な機能ですが、その役割と目的には明確な違いがあります。

| 項目 | マーケティング | 営業(セールス) | PR(パブリックリレーションズ) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 売れる仕組みづくり、顧客満足の創出 | 商品・サービスの販売、契約獲得(売り切る) | 社会との良好な関係構築(信頼を得る) |

| 対象 | 市場全体、潜在顧客、見込み客 | 具体的な見込み客、既存顧客 | 社会全体、メディア、株主、地域社会など |

| 時間軸 | 中長期的 | 短期的 | 中長期的 |

| アプローチ | 市場を創造し、顧客を引き寄せる(PULL戦略) | 顧客に直接アプローチし、説得する(PUSH戦略) | 信頼関係を築き、好意的な評価を醸成する |

営業(セールス)との違い

前述の通り、マーケティングは「売れる仕組み」を構築する活動です。市場調査から商品開発、プロモーションまでを行い、見込み客(リード)を創出し、購買意欲を高める役割を担います。一方、営業は、マーケティングによって創出された見込み客に対して、最終的なアプローチを行い、契約を締結する(=売り切る)役割を担います。

例えるなら、マーケティングは「農地を耕し、種をまき、水をやって作物を育てる」活動であり、営業は「実った作物を収穫する」活動と言えます。どちらが欠けても、企業は成果を得ることができません。マーケティングが見込み客の「量」と「質」を高めることで、営業活動はより効率的かつ効果的になります。

PR(パブリックリレーションズ)との違い

PRは、企業やその商品・サービスが、社会からどのように見られているかを管理し、メディア、顧客、株主、地域社会といった様々なステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築くためのコミュニケーション活動です。

マーケティングの目的が直接的に「売上」に結びつくのに対し、PRの主目的は、直接的な販売ではなく、社会的な信頼や好意的な評判(レピュテーション)を獲得することにあります。例えば、メディアに新商品情報を取り上げてもらったり、企業の社会貢献活動を発信したりするのがPRの仕事です。

もちろん、PR活動によって企業のイメージが向上すれば、結果的に商品の売上につながるため、マーケティング活動を強力に後押しします。しかし、そのアプローチは間接的であり、より長期的で広範な視点が求められる点がマーケティングとの違いです。

このように、マーケティング、営業、PRはそれぞれ異なる役割を持ちながらも、三位一体となって連携することで、企業の成長を最大化することができるのです。

マーケティングの歴史

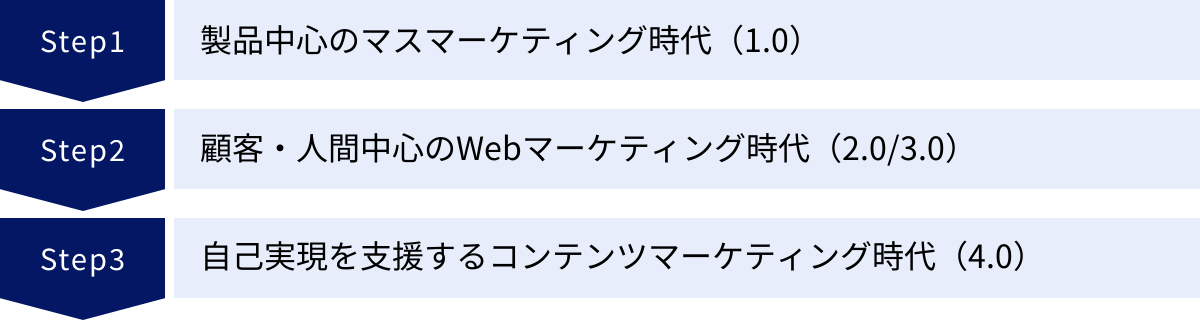

マーケティングの考え方や手法は、時代背景や社会の変化とともに進化を遂げてきました。その変遷を理解することは、現代のマーケティングを深く知る上で非常に重要です。ここでは、著名な経営学者フィリップ・コトラーが提唱した概念を基に、その歴史を紐解いていきます。

マスマーケティングの時代(マーケティング1.0)

マーケティング1.0は、「製品中心」の時代です。これは20世紀初頭の産業革命以降、1960年代頃までの大量生産・大量消費時代に対応した考え方です。

- 時代背景: フォード・モーターによるベルトコンベア式の大量生産に象徴されるように、技術革新によって製品を安価に大量生産できるようになりました。しかし、市場にはまだモノが不足しており、人々は「持つこと」自体に価値を見出していました。

- 考え方: 「良い製品を作り、安く提供すれば売れる」という、製品そのものの機能やスペックを重視する考え方(プロダクトアウト)が主流でした。企業は、いかに効率よく生産し、広く流通させるかに注力していました。

- 主な手法: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアを通じた、不特定多数への一方的な広告が中心でした。企業が伝えたいメッセージを大衆(マス)に向けて発信することから、「マスマーケティング」と呼ばれます。メッセージは画一的で、「この製品はこんなに素晴らしい」という機能的な価値を訴求するものがほとんどでした。

この時代のマーケティングは、供給が需要を上回っていなかったために機能しました。しかし、経済が成長し、市場にモノが溢れるようになると、企業は新たなアプローチを模索する必要に迫られます。

Webマーケティングの時代(マーケティング2.0 / 3.0)

1970年代以降、市場が成熟期に入り、インターネットが登場すると、マーケティングは大きな転換点を迎えます。

マーケティング2.0:顧客志向の時代

マーケティング2.0は、「顧客中心」の時代です。1990年代から2000年代にかけて、インターネットの普及とともに広まりました。

- 時代背景: 市場には類似品が溢れ、消費者は多くの選択肢を持つようになりました。単に良い製品というだけでは売れなくなり、企業は「顧客が何を求めているのか」を理解する必要に迫られました。

- 考え方: 「顧客のニーズを満たすことが企業の利益につながる」という、顧客の視点に立つ考え方(マーケットイン)へとシフトしました。消費者を年齢、性別、地域などで分類し(セグメンテーション)、特定のグループを狙って(ターゲティング)アプローチする「STP分析」の概念が重要視されるようになりました。

- 主な手法: Webサイトやメールマガジンが登場し、企業は顧客と限定的ながらも双方向のコミュニケーションを取れるようになりました。顧客情報を管理し、一人ひとりに合わせたアプローチを目指すCRM(顧客関係管理)の考え方もこの頃に広まりました。

マーケティング3.0:価値主導の時代

マーケティング3.0は、「人間中心」の時代です。2010年代前後、FacebookやTwitter(現X)といったソーシャルメディア(SNS)の爆発的な普及が背景にあります。

- 時代背景: SNSの登場により、消費者は単なる情報の受け手ではなく、自ら情報を発信し、他者と共有する存在になりました。また、環境問題や社会問題への関心が高まり、人々は企業の姿勢や理念にも目を向けるようになりました。

- 考え方: 消費者を単に「モノを買う人」としてではなく、価値観や精神性を持った「全人的な人間」として捉えるアプローチです。企業は、製品の機能的価値や情緒的価値だけでなく、「この世界をより良い場所にしたい」という精神的価値を提供することが求められるようになりました。企業のミッションやビジョンへの共感が、購買の重要な動機となったのです。

- 主な手法: SNSを活用した顧客との対話や、企業の姿勢を示すブランディング活動、社会貢献活動(CSR)などが重要視されました。顧客と共に価値を創り出す「共創(Co-creation)」という考え方も生まれました。

コンテンツマーケティングの時代(マーケティング4.0)

マーケティング4.0は、「自己実現」を支援する時代です。スマートフォンが完全に普及し、人々の生活が常にオンラインとつながっている現代のマーケティングを指します。

- 時代背景: デジタル技術が生活の隅々まで浸透し、人々は商品やサービスを認知してから購入に至るまで、オンライン(Webサイト、SNS、レビューサイト)とオフライン(実店舗)をシームレスに行き来するようになりました。この複雑な購買プロセス全体で、一貫した優れた顧客体験(CX: Customer Experience)を提供することが不可欠になりました。

- 考え方: 顧客を「自己実現欲求を持つ存在」と捉え、企業が提供する商品やサービスを通じて、顧客が「なりたい自分」になるのを支援するという考え方です。顧客は単に製品を買うのではなく、その製品がもたらす体験や、それを持つことによる自己表現に価値を見出します。

- 主な手法: 顧客の課題解決に役立つ有益な情報(ブログ記事、動画、ノウハウ集など)を継続的に提供し、信頼関係を築いてファンになってもらうコンテンツマーケティングが主流となりました。また、オンラインでの認知からオフラインでの購入、そしてSNSでの共有・推奨(アドボカシー)まで、顧客の購買プロセス全体を設計し、MA(マーケティングオートメーション)などのテクノロジーを駆使して最適化することが求められます。

さらに、コトラーは近年、AIやIoTなどの最新技術を活用してマーケティングを進化させる「マーケティング5.0」を提唱しています。これは、テクノロジーを使って人間(マーケター)の能力を拡張し、よりパーソナライズされた顧客体験を実現しようとするものです。

このように、マーケティングは製品中心から顧客中心、そして人間中心へと、常に社会やテクノロジーの変化に対応しながら進化を続けているのです。

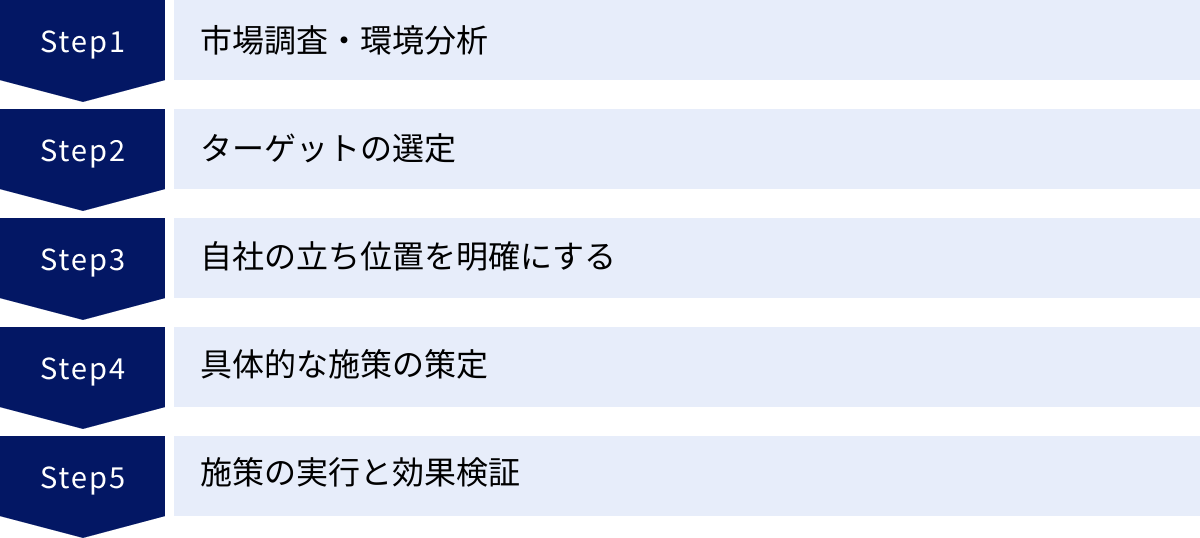

マーケティング戦略の基本プロセス・立て方【5ステップ】

効果的なマーケティング活動を行うためには、思いつきで施策を実行するのではなく、体系的なプロセスに沿って戦略を立てることが極めて重要です。ここでは、マーケティング戦略を立案するための基本的な5つのステップを解説します。このプロセスは、多くの企業で採用されている王道的なアプローチです。

① 市場調査・環境分析

すべての戦略は、現状を正確に把握することから始まります。自社が置かれている状況を客観的に分析し、事業機会や課題を明確にするステップです。ここでは、外部環境(自社でコントロールできない要因)と内部環境(自社でコントロールできる要因)の両面から分析を行います。

- 外部環境分析(マクロ): 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)といった大きな潮流が自社にどう影響するかを分析します(PEST分析)。例えば、「法改正による規制強化」「景気後退による消費マインドの低下」「サステナビリティへの関心の高まり」「AI技術の進化」などが挙げられます。

- 外部環境分析(ミクロ): より自社に近い環境である、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から分析します(3C分析)。顧客のニーズは何か、競合の強み・弱みは何か、といった点を深掘りします。

- 内部環境分析: 自社の持つ資源や能力、ブランド力、技術力などを分析します。

これらの分析結果を、SWOT分析というフレームワークを用いて整理します。自社の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」、そして外部環境の「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を洗い出し、今後の戦略の方向性を定めるための土台を築きます。

② ターゲットの選定(セグメンテーション・ターゲティング)

市場全体に対して、画一的なアプローチで商品を売ることは非常に困難です。そこで、市場を特定の基準で細分化し、自社が狙うべき顧客層を絞り込みます。このプロセスは「STP分析」の一部であり、セグメンテーションとターゲティングから成ります。

- セグメンテーション(市場細分化): 不特定多数の顧客で構成される市場を、共通のニーズや性質を持つ小さなグループ(セグメント)に分割する作業です。分割するための軸(変数)には、以下のようなものがあります。

- 地理的変数(ジオグラフィック): 国、地域、都市、気候など。

- 人口動態変数(デモグラフィック): 年齢、性別、所得、職業、家族構成など。

- 心理的変数(サイコグラフィック): ライフスタイル、価値観、性格、趣味嗜好など。

- 行動変数(ビヘイビアル): 購買履歴、使用頻度、求めるベネフィットなど。

- ターゲティング(標的市場の決定): 細分化したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせる、魅力的で攻略可能な市場はどこかを決定します。ターゲットを選ぶ際には、「市場規模は十分か」「成長性は見込めるか」「競合は激しすぎないか」「自社のリソースでアプローチ可能か」といった観点から評価します。

ここで、ターゲットとなる顧客の具体的な人物像である「ペルソナ」を設定することも非常に有効です。年齢、職業、趣味、悩みなどを詳細に設定することで、チーム内での顧客イメージの共有が容易になり、後の施策がブレにくくなります。

③ 自社の立ち位置を明確にする(ポジショニング)

ターゲット市場を決定したら、次にその市場(顧客の頭の中)で、競合製品と比べて自社製品をどのように位置づけ、認識してもらいたいかを明確にします。これがポジショニングです。

ポジショニングの目的は、顧客に「〇〇といえば、この商品/ブランド」と思い浮かべてもらうための、独自の立ち位置を確立することです。これにより、無用な価格競争を避け、顧客に選ばれる明確な理由を提供できます。

具体的な方法としては、ポジショニングマップがよく用いられます。縦軸と横軸に、顧客が製品を選ぶ際に重視する2つの要素(KBF: Key Buying Factor)を設定し、そのマップ上に自社と競合他社を配置します。例えば、「価格(高い/安い)」と「品質(高い/低い)」、「機能性(多機能/シンプル)」と「デザイン性(クラシック/モダン)」といった軸が考えられます。

このマップを作成することで、競合がいない、あるいは少ない「空白地帯(ブルーオーシャン)」を見つけ出し、そこを自社の狙うべきポジションとして定めることができます。重要なのは、そのポジションがターゲット顧客にとって魅力的であり、かつ自社の強みによって実現可能であることです。

④ 具体的な施策の策定(マーケティングミックス)

戦略の骨格(誰に、どのような価値を提供するか)が決まったら、それを実行するための具体的な戦術を組み立てます。この際に用いられるのが、「マーケティングミックス」という考え方です。最も有名なフレームワークが「4P」です。

- Product(製品・サービス): ターゲット顧客のニーズを満たすために、どのような製品を提供するか。品質、機能、デザイン、ブランド名、パッケージ、保証などを具体的に設計します。

- Price(価格): 製品の価値やコスト、競合の価格を考慮して、いくらで販売するか。割引や支払い条件なども含みます。価格は企業の利益とブランドイメージに直結する重要な要素です。

- Place(流通・チャネル): 製品をどのようにしてターゲット顧客に届けるか。実店舗、ECサイト、代理店、卸売業者など、最適な販売場所や流通経路を決定します。

- Promotion(販売促進・プロモーション): 製品の存在や魅力をターゲット顧客にどのように伝え、購買を促すか。広告、PR、SNS、イベント、セールスプロモーションなどの具体的な手法を組み合わせます。

これら4つの「P」は、それぞれが独立しているのではなく、互いに密接に関連しています。例えば、高価格帯の高級品(Price)を、ディスカウントストア(Place)で販売するのは一貫性がありません。STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)で定めた戦略と整合性が取れるように、4Pの要素をバランス良く組み合わせることが重要です。

⑤ 施策の実行と効果検証

戦略と戦術が決まったら、いよいよ実行に移します。しかし、マーケティングは計画を立てて終わりではありません。実行した施策がどのような結果をもたらしたかを測定・評価し、次の改善につなげるプロセスが不可欠です。

このプロセスは、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)として知られています。

- Plan(計画): ステップ①〜④で立てたマーケティング戦略・戦術。

- Do(実行): 計画に基づいて、具体的な施策(広告出稿、コンテンツ作成など)を実行する。

- Check(評価): 施策の成果を測定・評価する。事前に設定したKPI(重要業績評価指標)、例えば「Webサイトのアクセス数」「問い合わせ件数」「コンバージョン率」「顧客獲得単価(CPA)」などの数値データを基に、目標達成度を客観的に評価します。

- Act(改善): 評価結果を基に、「なぜ上手くいったのか」「なぜ上手くいかなかったのか」を分析し、次の計画(Plan)に活かすための改善策を考えます。

このPDCAサイクルを継続的に、そして高速で回し続けることで、マーケティング戦略の精度は着実に向上していきます。一度で完璧な戦略を立てようとするのではなく、実行と検証を繰り返しながら最適解を見つけ出していく姿勢が、現代のマーケティングで成果を出すための鍵となります。

マーケティングでよく使われるフレームワーク

マーケティング戦略を立案し、実行する過程では、思考を整理し、分析の抜け漏れを防ぐための様々な「フレームワーク(思考の枠組み)」が活用されます。ここでは、ビジネスの現場で頻繁に使われる代表的なフレームワークをいくつか紹介します。

3C分析

3C分析は、マーケティング戦略を策定する際の環境分析で用いられる最も基本的なフレームワークの一つです。自社を取り巻く市場環境を3つの「C」の視点から分析し、事業の成功要因(KSF: Key Success Factor)を導き出すことを目的とします。

| 視点 | 分析項目(例) |

|---|---|

| 自社 (Company) | 企業理念、ビジョン、売上、シェア、技術力、ブランド力、リソース(人・物・金・情報)、強み・弱み |

| 競合 (Competitor) | 業界内の主要な競合、市場シェア、競合の製品・価格・戦略、競合の強み・弱み、新規参入や代替品の脅威 |

| 顧客 (Customer) | 市場規模、成長性、顧客のニーズや課題、購買決定プロセス、購買の決め手となる要因(KBF) |

この3つの要素を分析することで、「競合が満たせていないが、顧客が求めているニーズに、自社の強みを活かして応えられないか?」といった戦略の方向性を見出すことができます。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールすることが難しいマクロ環境(外部環境)が、自社の事業にどのような影響を与えるかを把握・予測するためのフレームワークです。世の中の大きなトレンドを捉え、中長期的な視点で戦略を立てる際に役立ちます。

- Politics(政治的要因): 法律・規制の改正、税制の変更、政権交代、外交問題など。

- Economy(経済的要因): 景気動向、金利、為替レート、物価、経済成長率など。

- Society(社会的要因): 人口動態の変化、ライフスタイルの変化、教育水準、文化・価値観の変容、流行など。

- Technology(技術的要因): 新技術の登場、特許、ITインフラの進化、イノベーションなど。

これらの要因が自社にとって「機会」となるのか「脅威」となるのかを分析します。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境と外部環境を整理し、戦略立案に繋げるためのフレームワークです。3C分析やPEST分析の結果を基に行われることが多く、現状を多角的に把握するのに非常に有効です。

- 内部環境:

- S – Strengths(強み): 自社の目標達成に貢献する内部のプラス要因(例:高い技術力、強力なブランド)。

- W – Weaknesses(弱み): 自社の目標達成の障害となる内部のマイナス要因(例:資金力不足、人材不足)。

- 外部環境:

- O – Opportunities(機会): 自社にとって追い風となる外部のプラス要因(例:市場の拡大、規制緩和)。

- T – Threats(脅威): 自社にとって向かい風となる外部のマイナス要因(例:強力な競合の出現、景気後退)。

さらに、これらの4要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、より具体的な戦略オプションを導き出すことができます。

- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大限に利用する(積極的攻勢)。

- 強み × 脅威: 強みを活かして脅威を回避または無力化する(差別化戦略)。

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む(弱点強化)。

- 弱み × 脅威: 弱みと脅威による最悪の事態を避ける(防衛・撤退)。

STP分析

STP分析は、マーケティング戦略の核となるプロセスを体系化したフレームワークです。「誰に(ターゲット顧客)」「どのような価値を(独自のポジション)」提供するかを明確にします。

- S – Segmentation(セグメンテーション): 市場を同質のニーズを持つグループに細分化します。

- T – Targeting(ターゲティング): 細分化したグループの中から、自社が狙うべき市場を選定します。

- P – Positioning(ポジショニング): ターゲット市場の顧客の心の中に、競合とは異なる独自の価値を位置づけます。

STP分析を行うことで、自社のリソースを最も効果的な場所に集中させ、マーケティング活動の効率と効果を最大化することができます。

4P分析・4C分析

4P分析は、ポジショニングで定めた価値を、具体的にどのように顧客に届けるかを計画するためのフレームワーク(マーケティングミックス)です。売り手側の視点で作られています。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販促)

一方で、この4Pを顧客側の視点から捉え直したのが「4C分析」です。顧客視点を忘れないために、4Pとセットで考えることが推奨されます。

| 4P(売り手視点) | 4C(買い手視点) | 説明 |

|---|---|---|

| Product (製品) | Customer Value (顧客価値) | その製品は顧客にどのような価値を提供するか? |

| Price (価格) | Cost (顧客コスト) | 顧客が支払うお金だけでなく、時間や手間も含むコストは? |

| Place (流通) | Convenience (利便性) | 顧客にとって、どれだけ簡単に入手できるか? |

| Promotion (販促) | Communication (コミュニケーション) | 企業からの一方的な情報発信ではなく、顧客との対話は? |

現代のマーケティングでは、この4Cの視点が特に重要視されています。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱した、業界の構造と収益性を分析するためのフレームワークです。「フォース(Force)」とは「脅威」や「圧力」を意味し、業界の魅力度(儲かりやすさ)が5つの競争要因によって決まるという考え方です。

- 新規参入の脅威: 新しい企業がその業界に参入しやすいか。参入障壁が低いほど、競争が激しくなり収益性は下がる。

- 代替品の脅威: 自社の製品やサービスと同じニーズを満たす、別の製品やサービスが登場する脅威。

- 売り手の交渉力(サプライヤーの交渉力): 原材料や部品の供給業者の力が強いか。強い場合、価格を引き上げられ、企業の利益が圧迫される。

- 買い手の交渉力(顧客の交渉力): 顧客の力が強いか。強い場合、価格引き下げや品質向上の要求が強まり、収益性が下がる。

- 既存競合者間の敵対関係: 業界内の競合企業同士の競争がどれだけ激しいか。

この分析により、自社が事業を展開する業界の競争環境を深く理解し、どこに収益機会があるか、あるいはどのような脅威に対処すべきかを明らかにすることができます。

AIDMA・AISAS

AIDMA(アイドマ)とAISAS(アイサス)は、消費者が製品を認知してから購買に至るまでの心理的なプロセスをモデル化したものです。顧客の行動を理解し、各段階に応じたアプローチを考える上で役立ちます。

- AIDMA(アイドマ):

主にマスメディアが中心だった時代の伝統的な購買行動モデルです。- Attention(注意): テレビCMなどで製品を知る。

- Interest(関心): 「面白そうだな」と興味を持つ。

- Desire(欲求): 「欲しいな」と思う。

- Memory(記憶): 製品を記憶し、店で思い出す。

- Action(行動): 購入する。

- AISAS(アイサス):

インターネットとSNSが普及した現代の購買行動モデルです。- Attention(注意): Web広告やSNSで製品を知る。

- Interest(関心): 興味を持つ。

- Search(検索): GoogleやSNSで製品名や評判を検索する。

- Action(行動): ECサイトや店舗で購入する。

- Share(共有): SNSやレビューサイトで感想を共有する。

現代のマーケティングでは、特に「Search(検索)」と「Share(共有)」の段階が重要であり、企業は検索された時に見つけてもらうためのSEO対策や、共有したくなるような体験を提供することが求められます。

マーケティングの主な手法【15選】

マーケティング戦略を実行に移すためには、様々な具体的な手法が存在します。ここでは、現代のビジネスで活用されている主要なマーケティング手法を15種類、簡潔に解説します。

① Webマーケティング(デジタルマーケティング)

Webサイト、SEO、インターネット広告、SNS、メールなど、インターネットをはじめとするデジタル技術を活用したマーケティング活動の総称です。後述する多くの手法は、このWebマーケティングの一部と位置づけられます。低コストで始められ、効果測定が容易なのが大きな特徴です。

② コンテンツマーケティング

顧客にとって価値のある、有益なコンテンツ(ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、eBookなど)を制作・発信することで、潜在顧客に見つけてもらい、信頼関係を築き、最終的にファンとして購買につなげる手法です。広告のような売り込み感がなく、長期的な資産としてコンテンツが蓄積されるメリットがあります。

③ SEO(検索エンジン最適化)

Search Engine Optimizationの略。GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、自社のWebサイトやコンテンツが検索結果の上位に表示されるよう、サイトを最適化する一連の施策です。上位表示できれば、広告費をかけずに継続的な集客が見込めます。

④ インターネット広告

費用を支払ってインターネット上に出稿する広告全般を指します。代表的なものに、検索結果に表示される「リスティング広告」、Webサイトやアプリの広告枠に表示される「ディスプレイ広告」、SNSのフィード上に表示される「SNS広告」などがあります。即効性が高く、ターゲティング精度が高いのが特徴です。

⑤ SNSマーケティング

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用して、情報発信、ユーザーとのコミュニケーション、ブランディング、販売促進などを行う手法です。情報の拡散力が高く、顧客と直接的な関係を築きやすいメリットがあります。

⑥ 動画マーケティング

YouTubeなどの動画プラットフォームを活用する手法です。テキストや画像だけでは伝えきれない製品の魅力や使い方、ブランドの世界観などを、リッチな情報量で伝えることができます。スマートフォンの普及と通信速度の向上により、その重要性はますます高まっています。

⑦ インフルエンサーマーケティング

特定の分野で大きな影響力を持つ人物(インフルエンサー)に自社の商品やサービスを紹介してもらい、そのフォロワーに対して認知拡大や購買促進を図る手法です。インフルエンサーの持つ信頼性や専門性を活用できるため、ターゲット層に響きやすいのが特徴です。

⑧ メールマーケティング

メールマガジンやステップメール(予め設定したシナリオに沿って段階的にメールを配信する手法)などを活用し、見込み客や既存顧客と継続的な関係を築き、ナーチャリング(顧客育成)を行う手法です。低コストで実施でき、顧客一人ひとりに合わせたアプローチが可能です。

⑨ インバウンドマーケティング

顧客にとって価値あるコンテンツを提供することで、顧客側から自社を見つけてもらい、惹きつける(PULL型)マーケティング思想です。コンテンツマーケティングやSEO、SNSマーケティングなどがこの思想に基づいています。顧客の主体的な行動を起点とするため、質の高い見込み客を獲得しやすいとされています。

⑩ アウトバウンドマーケティング

インバウンドとは対照的に、企業側から顧客に対して積極的にアプローチする(PUSH型)伝統的なマーケティング手法です。テレビCM、新聞広告、ダイレクトメール(DM)、テレマーケティング(テレアポ)などが含まれます。広範囲に素早くアプローチできるメリットがあります。

⑪ O2Oマーケティング

Online to Offlineの略。オンライン(Webサイト、SNS、アプリなど)での活動を通じて、オフライン(実店舗)への来店や購買を促進する施策です。例えば、アプリでクーポンを配信して来店を促したり、Webサイトで店舗の在庫情報を提供したりするケースが挙げられます。

⑫ コミュニティマーケティング

特定のテーマやブランドに関心を持つ人々が集まるコミュニティを企業が主宰、または活用することで、顧客エンゲージメントを高め、熱心なファンを育てる手法です。ユーザー同士の交流を通じて、製品改善のヒントを得たり、ロイヤルティを高めたりする効果が期待できます。

⑬ アフィリエイトマーケティング

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)を介して、個人や法人が運営するブログやWebサイト(アフィリエイター)に自社の商品やサービスを紹介してもらい、そのサイト経由で商品が売れたり、資料請求されたりした場合に、成果に応じた報酬を支払う広告手法です。成果報酬型のため、費用対効果が高いのが特徴です。

⑭ ダイレクトマーケティング

企業が顧客一人ひとりと中間業者を介さずに直接コミュニケーションを取り、その反応を測定しながら販売を促進していく手法の総称です。ダイレクトメール(DM)、Eメールマーケティング、テレマーケティングなどが含まれます。顧客データを活用して、パーソナライズされたアプローチが可能です。

⑮ マスマーケティング

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアを通じて、不特定多数の消費者(マス)に対して画一的なメッセージを届ける手法です。広範囲にわたる認知度を短期間で獲得するのに非常に効果的ですが、多額のコストがかかり、ターゲティングが難しいという側面もあります。

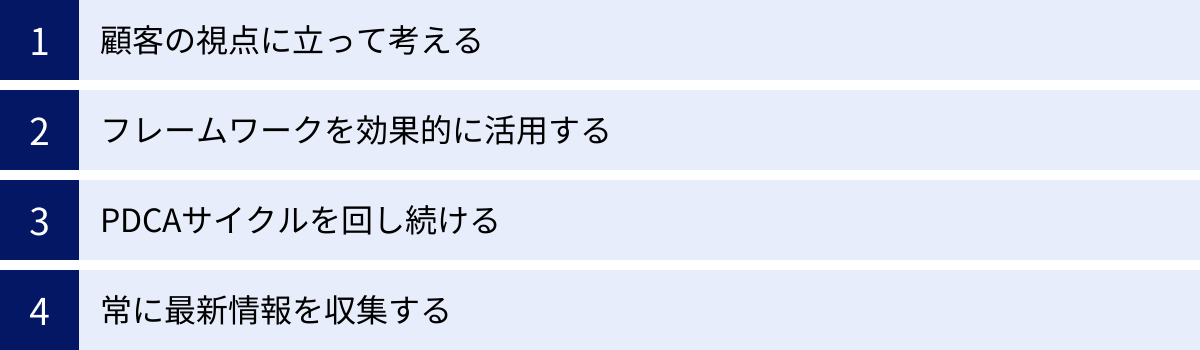

マーケティングで成果を出すためのポイント

数多くの手法やフレームワークが存在するマーケティングですが、それらをただ実行するだけでは成果には結びつきません。ここでは、マーケティング活動を成功に導くために不可欠な、普遍的な4つのポイントを解説します。

顧客の視点に立って考える

これはマーケティングにおける最も重要で、かつ基本的な原則です。すべての戦略や施策は、「顧客起点」でなければなりません。企業が「何を売りたいか」ではなく、「顧客は何に困っていて、何を求めているのか」を徹底的に考え抜くことが成功の第一歩です。

- ペルソナの活用: ターゲット顧客の具体的な人物像(ペルソナ)を設定し、その人物が日々どんな生活を送り、どんな課題を感じ、何を考えているのかを想像してみましょう。チーム内で共通の顧客イメージを持つことで、施策の方向性がブレにくくなります。

- カスタマージャーニーマップの作成: 顧客が商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入し、さらには利用後にファンになるまでの一連のプロセス(旅)を可視化したものがカスタマージャーニーマップです。各接点(タッチポイント)で顧客がどのような感情を抱き、どのような情報を必要としているかを理解することで、適切なタイミングで適切なアプローチが可能になります。

- 顧客の声に耳を傾ける: アンケート、インタビュー、SNS上のコメント、レビューサイトなど、顧客の生の声に触れる機会を積極的に設けましょう。そこには、企業側が気づいていない課題やニーズに関する貴重なヒントが隠されています。

「自分たちが顧客だったらどう思うか?」という問いを常に持ち続ける姿勢が、顧客の心に響くマーケティングを生み出します。

フレームワークを効果的に活用する

SWOT分析や3C分析、4P分析といったフレームワークは、思考を整理し、戦略立案の精度を高めるための非常に強力なツールです。しかし、使い方を誤ると逆効果になることもあります。

- 目的を理解して使う: なぜこのフレームワークを使うのか、その目的を明確にしましょう。例えば、PEST分析はマクロ環境のトレンドを把握するため、3C分析は自社の立ち位置を把握するために使います。目的が曖昧なままでは、単に枠を埋めるだけの作業になってしまいます。

- フレームワークは万能ではない: フレームワークはあくまで思考を補助する道具です。現実の複雑な事象を完全に網羅できるわけではありません。フレームワークの分析結果を鵜呑みにせず、そこから何が言えるのか、どのような示唆が得られるのかを自分の頭で考えることが重要です。

- 情報をアップデートする: フレームワークにインプットする情報(市場データ、競合情報など)が古ければ、当然ながら導き出される結論も的外れなものになります。常に最新の情報を基に分析を行いましょう。

フレームワークを使いこなすとは、それを盲信するのではなく、戦略立案という目的達成のために賢く利用することを意味します。

PDCAサイクルを回し続ける

マーケティングの世界に「一度で成功する魔法の弾丸」は存在しません。特に変化の速いデジタルマーケティングの領域では、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを継続的に、そして迅速に回し続けることが成功の絶対条件です。

- 仮説を持って実行する(Plan-Do): 施策を実行する際は、「このターゲットにこのメッセージを伝えれば、コンバージョン率が〇%上がるはずだ」といった仮説を立てましょう。仮説があるからこそ、結果が出たときに深い学びが得られます。

- データで評価する(Check): 施策の結果は、勘や印象ではなく、必ず客観的なデータ(KPI)で評価します。アクセス数、クリック率、成約数など、事前に設定した指標がどう変化したかを正確に把握します。

- 成功・失敗の要因を分析する(Act): なぜ上手くいったのか、あるいは上手くいかなかったのか、その要因を徹底的に分析します。成功要因は他の施策にも応用し、失敗要因は次の計画で改善します。

このPDCAサイクルを回す文化を組織に根付かせることが、持続的に成果を出し続けるマーケティング組織の鍵となります。

常に最新情報を収集する

市場のトレンド、顧客の価値観、競合の動き、そしてマーケティングに関連するテクノロジーは、日々刻々と変化しています。昨日まで有効だった手法が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。

- 情報源を多様化する: 国内外の専門的なWebメディア、業界のニュースサイト、マーケティングの第一人者が発信するブログやSNS、書籍など、複数の情報源からインプットすることを心がけましょう。一つの情報源に偏ると、視野が狭くなる危険があります。

- セミナーやコミュニティに参加する: 他のマーケターと交流できるセミナーや勉強会、オンラインコミュニティに参加するのも非常に有効です。同じ課題を持つ仲間と情報交換をしたり、第一線で活躍する人の生の話を聞いたりすることで、新たな視点や実践的なノウハウを得られます。

- 実践の中で学ぶ: 最も効果的な学習は、自分自身で実践してみることです。新しいツールを試してみたり、小規模なテストを行ってみたりと、積極的に挑戦し、その結果から学ぶ姿勢がマーケターとしての成長を加速させます。

好奇心を持ち続け、学び続ける姿勢こそが、変化の激しい時代を生き抜くマーケターにとって最も重要な資質と言えるでしょう。

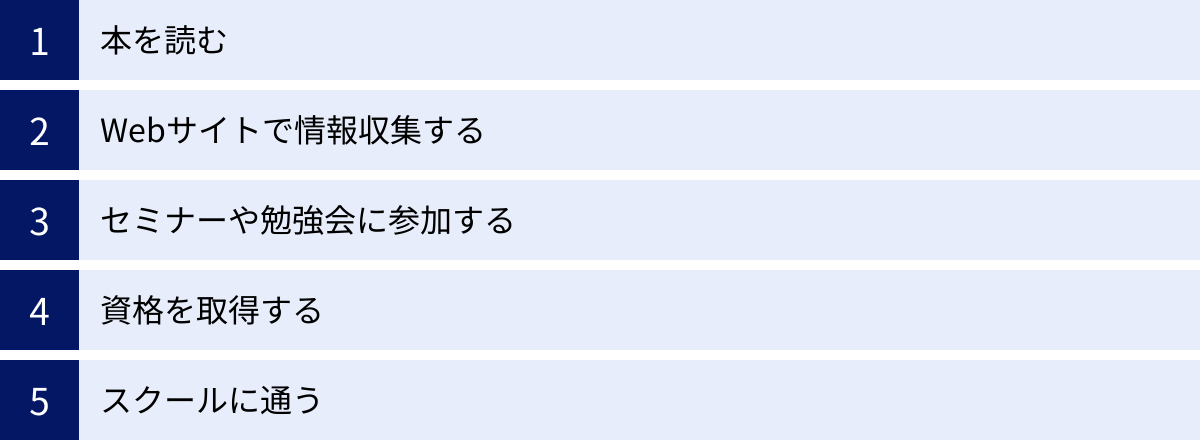

マーケティングの学習方法

マーケティングは実践的な学問ですが、成果を出すためには基礎となる体系的な知識が不可欠です。ここでは、初心者からでも始められるマーケティングの学習方法をいくつか紹介します。自分に合った方法を組み合わせるのがおすすめです。

本を読む

マーケティングの全体像や、時代を超えて通用する普遍的な原則を体系的に学ぶには、本を読むのが最も効果的です。まずは、マーケティングの入門書や、フィリップ・コトラー、ピーター・ドラッカーといった大家の古典的名著を読んで、基礎固めをすることをおすすめします。その後、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、データ分析など、自分が興味のある特定の分野に関する専門書へと進んでいくと良いでしょう。書籍は情報が整理されており、著者の思考プロセスを深く追体験できるのが大きなメリットです。

Webサイトで情報収集する

最新のトレンド、具体的な事例、ツールの使い方など、速報性の高い情報を得るにはWebサイトが最適です。国内外には、マーケティングに関する質の高い情報を発信している専門メディアや、企業のオウンドメディア(公式ブログなど)が数多く存在します。信頼できるサイトをいくつかブックマークしておき、日常的にチェックする習慣をつけると、知識を常にアップデートできます。特にデジタルマーケティングの分野は変化が速いため、Webでの情報収集は欠かせません。

セミナーや勉強会に参加する

書籍やWebサイトでのインプットに加え、アウトプットや他者との交流の機会を持つことも重要です。マーケティング関連のセミナーや勉強会に参加すれば、第一線で活躍するプロフェッショナルの話を聞けるだけでなく、同じ志を持つ仲間と出会うことができます。他の参加者とディスカッションをしたり、自分の悩みを相談したりすることで、一人で学習しているだけでは得られない新たな気づきや視点を得られるでしょう。近年はオンラインで開催されるウェビナーも充実しており、気軽に参加できます。

資格を取得する

自分のマーケティング知識を客観的に証明したい、あるいは学習の目標を設定したいという場合には、資格取得を目指すのも一つの方法です。資格の勉強を通じて、知識を体系的に整理することができます。

- マーケティング・ビジネス実務検定: 特定の業種・業界にとらわれない、幅広いマーケティング知識を証明する検定。

- ネットマーケティング検定: インターネットマーケティング全般に関する知識を問う検定。

- ウェブ解析士: Webサイトのアクセス解析データを基に、事業の成果に繋げる提案ができるスキルを認定する資格。

資格取得そのものが目的にならないよう注意が必要ですが、学習のペースメーカーとして有効に活用できます。

スクールに通う

未経験からマーケターへの転職を目指す場合や、短期間で実践的なスキルを集中的に習得したい場合には、専門のマーケティングスクールに通うという選択肢もあります。カリキュラムに沿って体系的に学べるほか、現役のマーケターである講師から直接フィードバックをもらえたり、キャリア相談に乗ってもらえたりするメリットがあります。受講料はかかりますが、独学よりも効率的にスキルを身につけ、キャリアチェンジを実現できる可能性があります。

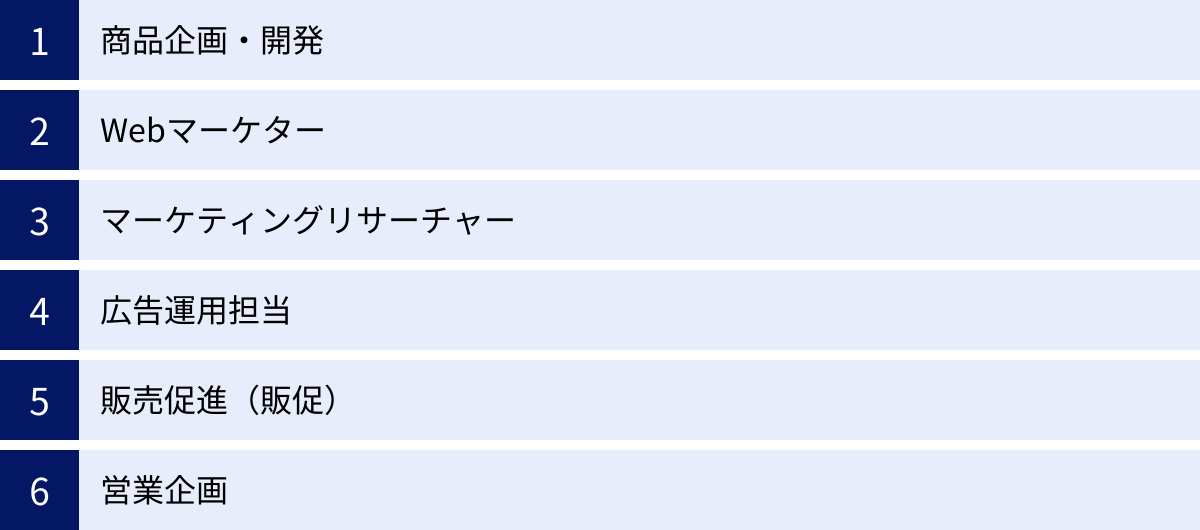

マーケティングの知識を活かせる仕事

マーケティングの知識やスキルは、「マーケター」という専門職だけでなく、現代のビジネスにおける様々な職種で求められています。ここでは、マーケティングの知識を直接的に活かせる代表的な仕事を紹介します。

商品企画・開発

市場調査や顧客ニーズの分析結果を基に、「どのような商品やサービスが売れるのか」を考え、コンセプト設計から具体的な仕様決定までを行う仕事です。まさにマーケティングの「Product(製品)」戦略の根幹を担う役割であり、3C分析やSTP分析などのフレームワークを駆使して、市場に受け入れられる新しい価値を創造します。

Webマーケター

SEO、インターネット広告、SNS運用、コンテンツ制作、データ分析など、Web(デジタル)領域におけるマーケティング活動全般を担当する専門職です。担当領域は企業によって様々で、特定の分野を専門とする場合もあれば、全体を統括する場合もあります。PDCAサイクルを高速で回し、データに基づいて施策を改善していく能力が求められます。

マーケティングリサーチャー

アンケート調査、インタビュー、統計データの分析などを通じて、市場の動向、消費者の行動や意識を探る調査の専門家です。事業会社のリサーチ部門や、リサーチ専門会社に所属し、マーケティング戦略の土台となる客観的なデータを提供します。情報収集能力や分析力、そしてデータから示唆を読み解く洞察力が不可欠です。

広告運用担当

リスティング広告やSNS広告、ディスプレイ広告など、インターネット広告のプランニング、出稿、運用、効果測定を行う仕事です。広告代理店や事業会社のマーケティング部門に所属します。限られた予算の中で広告効果を最大化するために、キーワード選定、ターゲティング設定、クリエイティブ改善などを日々行います。

販売促進(販促)

顧客の購買意欲を高め、最終的な購入を後押しするための企画を立案・実行する仕事です。店頭でのキャンペーン、イベントの開催、ポイントプログラムの設計、DM(ダイレクトメール)の送付など、手法は多岐にわたります。マーケティングの「Promotion(販促)」の中でも、より販売現場に近い領域を担当します。

営業企画

営業部門全体の戦略立案や、営業活動の効率化・標準化を支援する仕事です。市場分析や競合分析を基に営業目標を設定したり、営業担当者が使いやすい資料(セールスツール)を作成したり、SFA(営業支援システム)を導入・運用したりします。マーケティングと営業の橋渡し役として、非常に重要な役割を担います。

マーケティングに役立つおすすめツール

現代のマーケティング活動、特にデジタルマーケティングは、様々なツールを活用することで、その効率と効果を飛躍的に高めることができます。ここでは、多くの企業で導入されている代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(Marketing Automation)ツールは、見込み客(リード)の獲得から、メール配信などによる育成(ナーチャリング)、そして購買意欲の高いリードの絞り込みまで、マーケティング活動の一連のプロセスを自動化・効率化するためのシステムです。

HubSpot

インバウンドマーケティングの思想を提唱したHubSpot社が提供する、世界的に有名なプラットフォームです。MA機能に加え、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援)、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)まで、ビジネスに必要な機能がオールインワンで統合されているのが特徴です。

(参照:HubSpot公式サイト)

SATORI

日本のビジネス環境に合わせて開発された国産のMAツールです。特に、まだ個人情報が特定できていない「匿名」のWebサイト訪問者に対してアプローチできる機能に強みを持っています。実名リードだけでなく、その手前の潜在顧客層の行動を可視化し、育成することが可能です。

(参照:SATORI株式会社公式サイト)

Marketo Engage

アドビ(Adobe)社が提供する、世界最高峰クラスのMAツールです。BtoBマーケティングに必要な高度な機能が豊富に揃っており、顧客の行動に応じて複雑なシナリオを設計したり、営業部門と緊密に連携したりすることが可能です。大企業や、本格的なマーケティング活動を行う企業で多く採用されています。

(参照:アドビ公式サイト)

SFA(営業支援システム)

SFA(Sales Force Automation)は、営業部門の活動を支援し、効率化するためのツールです。顧客情報、商談の進捗状況、営業担当者の活動履歴などを一元管理し、チーム全体で共有することで、営業プロセスを可視化し、ボトルネックの発見や売上予測の精度向上に貢献します。

Salesforce Sales Cloud

世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。豊富な機能と高いカスタマイズ性が特徴で、企業の規模や業種を問わず、自社の営業プロセスに合わせてシステムを構築できます。他の様々なツールとの連携性にも優れています。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

e-セールスマネージャー

ソフトブレーン社が提供する純国産のSFAです。日本の営業スタイルや商習慣に根ざした設計が特徴で、特に「営業担当者が入力しやすい」ことにこだわって開発されています。導入後の定着率の高さに定評があります。

(参照:ソフトブレーン株式会社公式サイト)

CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を長期的に維持・向上させるためのシステムです。氏名や連絡先といった基本情報に加え、購買履歴、問い合わせ履歴、Webサイト上の行動履歴などを蓄積し、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかなコミュニケーションを実現します。

Zoho CRM

世界で25万社以上が導入している、コストパフォーマンスに優れたCRMプラットフォームです。CRMを中心に、SFAやMA、分析ツールなど45以上のアプリケーションが提供されており、必要な機能を選んで利用することができます。中小企業から大企業まで幅広いニーズに対応します。

(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト)

kintone

サイボウズ社が提供する、プログラミングの知識がなくても自社の業務に合わせたシステム(アプリ)を簡単に作成できる業務改善プラットフォームです。顧客管理アプリ、案件管理アプリ、問い合わせ管理アプリなどを作成することで、柔軟なCRM/SFAとして活用できます。

(参照:サイボウズ株式会社公式サイト)

SEOツール

SEO(検索エンジン最適化)を効果的に進めるためには、検索順位のチェック、キーワードの調査、自社サイトや競合サイトの分析を行うための専門ツールが不可欠です。

Google Search Console

Googleが無料で提供している、Webサイト運営者にとって必須のツールです。自社サイトがどのようなキーワードで検索され、表示・クリックされているかといった検索パフォーマンスを分析できるほか、Googleがサイトをどのように認識しているか、技術的な問題がないかなどを確認できます。

(参照:Google検索セントラル)

Ahrefs

世界中のSEO専門家が利用する、非常に高機能な有料SEO分析ツールです。特に、競合サイトの被リンク状況(どのようなサイトからリンクされているか)を詳細に分析する機能に定評があります。その他、キーワード調査、検索順位の追跡、サイトの技術的な問題点を診断する機能など、SEOに必要なあらゆる機能を網羅しています。

(参照:Ahrefs公式サイト)

アクセス解析ツール

Webサイトに訪れたユーザーが、どこから来て、どのページを閲覧し、どのように行動したかを分析するためのツールです。サイト改善のヒントを得るために欠かせません。

Google Analytics

Googleが無料で提供する、Webサイトのアクセス解析におけるスタンダードツールです。ユーザー数、セッション数、ページビュー数といった基本的な指標から、ユーザーの属性、流入経路、コンバージョンに至るまで、サイトに関する詳細なデータを分析できます。

(参照:Google Marketing Platform公式サイト)