デジタル広告が主流となった現代においても、雑誌広告はその独自の価値で多くの企業に選ばれ続けています。特定の趣味や関心を持つターゲット層に深くリーチし、高い信頼性でブランドイメージを向上させる力は、他のメディアにはない大きな魅力です。

しかし、いざ出稿を検討しようとすると、「どれくらいの費用がかかるのか」「本当に効果はあるのか」「どんな種類があって、どう選べばいいのか」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、雑誌広告の基本から、そのメリット・デメリット、種類別の特徴、気になる費用相場、そして出稿までの具体的な流れまで、網羅的に解説します。さらに、広告効果を最大化するためのポイントや、コストを抑える方法、おすすめの広告代理店についても詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、雑誌広告に関する全体像を掴み、自社のマーケティング戦略にどう活かせるかを具体的にイメージできるようになるでしょう。

目次

雑誌広告とは

雑誌広告とは、その名の通り、定期的に発行される雑誌という紙媒体に掲載される広告のことです。ファッション、ビジネス、趣味、ライフスタイルなど、特定のテーマに沿って編集されたコンテンツと共に、読者に情報を届けます。

インターネットが普及する以前、テレビ、ラジオ、新聞と並んで「四大マスメディア」の一角を担う主要な広告媒体でした。多くの人々が雑誌から最新のトレンドや情報を得ており、企業にとって雑誌広告は、幅広い層に自社の製品やサービスを告知するための強力な手段でした。

しかし、インターネットとスマートフォンの登場により、人々の情報収集の仕方は劇的に変化しました。WebサイトやSNSなど、デジタルメディアが台頭し、広告市場も大きく様変わりしました。では、そんな現代において、雑誌広告はもはや時代遅れの媒体なのでしょうか。

答えは「いいえ」です。雑誌広告は、その役割を変化させながらも、デジタル時代にはない独自の価値を持つ広告メディアとして、今なお重要な存在意義を放っています。

現代における雑誌広告の最大の価値は、「特定の興味・関心を持つコミュニティへの深いリーチ力」と「メディアが持つ権威性・信頼性」にあります。

Web広告がユーザーの検索履歴や行動データに基づいてターゲティングを行うのに対し、雑誌広告は「その雑誌を購読している」という事実そのものが、極めて精度の高いターゲティングを可能にします。例えば、登山専門誌の読者は「登山」に強い関心と知識を持ち、関連商品への購買意欲も高い層であると明確に定義できます。このような特定のライフスタイルや価値観を共有するターゲットに対して、広告を自然な形で届けられるのが雑誌広告の強みです。

また、雑誌は編集部という専門家集団が、時間と手間をかけて情報を吟味し、質の高いコンテンツを制作しています。この編集方針や世界観に共感する読者が集まるため、メディア自体に高い信頼性とブランド力が備わっています。その雑誌に掲載される広告は、「この雑誌が選んだものなら間違いないだろう」という信頼感(ハロー効果)を得やすく、企業のブランディングに大きく貢献します。これは、Web上で無数に表示されるバナー広告などでは得難い効果です。

さらに、紙媒体ならではの「物質的な存在感」も見逃せません。Web広告が一瞬で表示され、スクロールと共に消えていくのに対し、雑誌は手元に残り、何度も読み返される可能性があります。美容室やカフェに置かれたり、家庭の本棚に保管されたりすることで、一回の広告掲載が長期間にわたって、また複数の人々の目に触れる(回読性・保存性)という利点もあります。

このように、雑誌広告は単に情報を広く拡散するだけでなく、特定のターゲット層と深く、信頼に基づいた関係を築くための戦略的なツールとして、現代のマーケティング活動において独自の役割を担っているのです。Web広告と競合するのではなく、それぞれの長所を活かして組み合わせることで、より高い相乗効果を生み出すことが可能になります。

雑誌広告の主な種類

雑誌広告と一言でいっても、その掲載形式は一つではありません。広告の目的や予算、伝えたいメッセージの内容に応じて、いくつかの種類を使い分けることが重要です。ここでは、代表的な4つの雑誌広告の種類について、それぞれの特徴やメリット、どのようなケースに適しているかを詳しく解説します。

| 広告の種類 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 純広告 | 広告主が制作したクリエイティブを掲載。デザインの自由度が高い。 | ブランディング、新商品告知、キャンペーン案内 |

| 記事広告(タイアップ広告) | 編集部が記事形式で制作。広告色が薄く、信頼性が高い。 | 商品・サービスの深い理解促進、ブランディング |

| 連合広告 | 複数企業が共同で出稿。費用を抑えられる。 | コストを抑えたリーチ、特定テーマに関心のある層への訴求 |

| 通販広告 | 購入を直接促す。効果測定がしやすい。 | ダイレクトな販売促進、新規顧客獲得 |

純広告

純広告は、広告主が自ら、あるいは広告代理店や制作会社に依頼して制作した広告クリエイティブ(デザインされた広告原稿)を、雑誌の広告枠を買い取ってそのまま掲載する形式の広告です。一般的に「雑誌広告」と聞いて多くの人がイメージするのが、この純広告でしょう。

【特徴とメリット】

純広告の最大のメリットは、クリエイティブの自由度が非常に高いことです。広告主の意図をダイレクトに反映したビジュアルやコピーを展開できるため、ブランドの世界観を存分に表現できます。新商品のインパクトのある写真、タレントを起用した華やかなビジュアル、企業のブランドメッセージを伝える大胆なデザインなど、伝えたい情報を制約なく盛り込めます。

また、一目で「広告」と認識されるため、キャンペーンの告知やセール情報など、読者に明確に伝えたい情報をストレートに届けたい場合に効果的です。

【どのような場合に適しているか】

- ブランドイメージの構築・向上: 企業のフィロソフィーやブランドの洗練された世界観を、ビジュアルを通じて伝えたい場合。

- 新商品・新サービスの発表: 発売と同時に大きなインパクトを与え、認知度を一気に高めたい場合。

- 大規模なキャンペーンの告知: 期間限定のセールやイベント情報を、分かりやすく広く告知したい場合。

一方で、広告然としているため、読者によっては読み飛ばされてしまう可能性もあります。そのため、読者の目を引きつけ、一瞬で心を掴むような質の高いクリエイティブが求められます。

記事広告(タイアップ広告)

記事広告は、広告主の商品やサービスを、雑誌の編集部が第三者の視点で取材・執筆し、編集記事と同じような体裁で掲載する広告です。「タイアップ広告」とも呼ばれます。広告である旨を示す「広告表記(AD、PRなど)」は入りますが、デザインや文章のトーンは雑誌本体の編集記事に馴染むように作られます。

【特徴とメリット】

記事広告の最大の強みは、広告色が薄く、読者に有益な「コンテンツ」として自然に受け入れられやすい点です。読者が信頼を寄せている編集部が制作に関わるため、広告内容にも客観性と信頼性が生まれます。

純広告では伝えきれないような、商品の開発背景にあるストーリー、サービスの具体的な利用シーン、専門家による解説などを、説得力を持って深く伝えることができます。例えば、化粧品であれば、単に商品の写真を見せるだけでなく、開発担当者の想いや、美容家による使い方のアドバイスなどを盛り込むことで、読者の共感と理解を深め、購買意欲を高めることが可能です。

【どのような場合に適しているか】

- 商品の機能や便益を深く理解してもらいたい場合: 高機能な製品や、複雑な仕組みを持つサービスなど、じっくりと説明が必要な商材。

- ブランドストーリーを伝えたい場合: 企業の理念や商品の背景にある想いを伝え、ファンを育成したい場合。

- 潜在顧客層にアプローチしたい場合: まだ商品を知らない、あるいは興味が薄い読者に対して、課題解決策の一つとして自然な形で商品を提示したい場合。

ただし、編集部が制作に関わるため、純広告に比べて制作費が高くなる傾向にあり、掲載までの時間も長くかかる点には注意が必要です。

連合広告

連合広告とは、「春の新生活応援特集」「夏のおすすめレジャースポット」といった特定のテーマを設定し、そのテーマに沿った複数の企業の広告を一つの紙面にまとめて掲載する形式の広告です。

各企業は、決められたフォーマットの中で自社の商品やサービスを紹介します。例えば、1ページを4分割や6分割し、それぞれの枠を異なる企業が利用する、といった形が一般的です。

【特徴とメリット】

連合広告の最大のメリットは、費用対効果の高さです。1ページを丸ごと買い取る場合に比べて、掲載費用を大幅に抑えることができます。予算が限られている中小企業や、初めて雑誌広告を試す企業にとって、利用しやすい選択肢と言えるでしょう。

また、特集記事の一部として構成されるため、そのテーマに関心を持つ読者の目に留まりやすいという利点もあります。読者は自ら情報を求めてそのページを読んでいるため、広告に対しても好意的に受け止めてくれる可能性が高まります。同業他社の商品と比較される可能性もありますが、それは同時に、自社商品の強みをアピールする絶好の機会にもなります。

【どのような場合に適しているか】

- コストを抑えて雑誌広告を試してみたい場合: 低予算で出稿の感触を掴みたいスターター企業。

- 特定のシーズナリティやテーマに関心のある層に効率よくリーチしたい場合: クリスマスギフト、母の日、受験対策など、時期やテーマが明確な商材。

- 複数の商品を展開している場合: 特集テーマに合わせて、様々な商品を紹介したい場合。

通販広告

通販広告は、商品の販売を直接的な目的とした広告で、「レスポンス広告」とも呼ばれます。広告紙面に商品の詳細な説明、価格、顧客の声などを掲載し、申込用のハガキやフリーダイヤル、FAX番号、そして近年ではQRコードなどを設置して、読者がその場で購入アクションを起こせるように設計されています。

【特徴とメリット】

通販広告の最大の特徴は、広告効果を具体的に測定しやすい点にあります。広告経由での注文数や問い合わせ件数を直接カウントできるため、「この広告でどれだけの売上があったか」という費用対効果(ROAS)を明確に把握できます。このデータは、次回の広告展開に向けた改善のヒントとして非常に重要です。

クリエイティブは、読者の購買意欲を掻き立てることを最優先に作られます。利用者の悩みに共感する導入から、商品のベネフィットの提示、愛用者の声、限定オファーなどを盛り込み、購入への心理的なハードルを下げる工夫が凝らされています。

【どのような場合に適しているか】

- ダイレクトに商品の売上を伸ばしたい場合: 健康食品、化粧品、生活雑貨など、通信販売に適した商材。

- 新規顧客リストを獲得したい場合: 無料サンプルや資料請求をフックに、見込み客の情報を収集したい場合。

- 広告の費用対効果を厳密に管理したい場合: 投下した広告費に対して、どれだけのリターンがあったかを数値で把握したい場合。

これらの種類を理解し、自社の広告目的やターゲット、予算に最も適した形式を選ぶことが、雑誌広告を成功させるための第一歩となります。

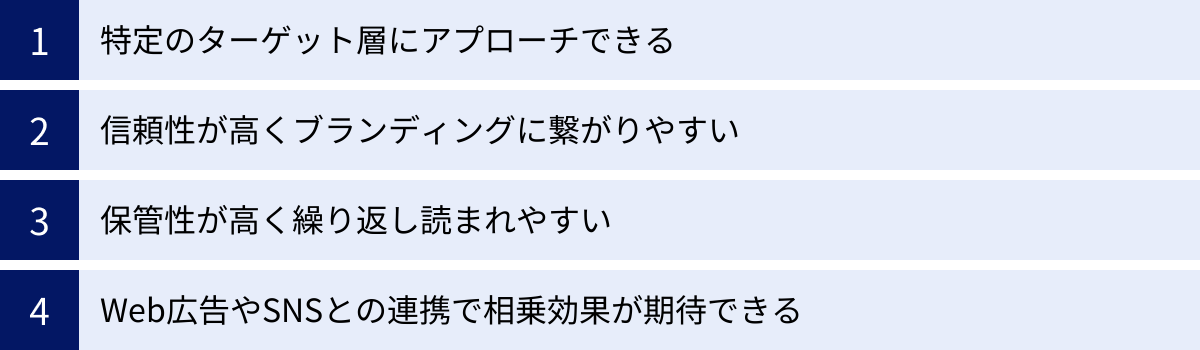

雑誌広告の4つのメリット

デジタル広告全盛の時代に、あえて雑誌広告を選ぶことにはどのような利点があるのでしょうか。ここでは、雑誌広告が持つ独自の強みを4つのメリットとして具体的に解説します。これらのメリットを理解することで、雑誌広告を自社のマーケティング戦略に効果的に組み込む方法が見えてきます。

① 特定のターゲット層にアプローチできる

雑誌広告の最大のメリットは、極めて精度の高いターゲティングが可能な点です。雑誌は、それぞれが明確なテーマと編集方針を持っており、その結果として読者層も特定の興味・関心、ライフスタイル、価値観を持つ人々で構成されています。

例えば、以下のような具体例が考えられます。

- 20代女性向けファッション誌: 最新のトレンドに敏感で、コスメやアパレルへの関心が高い若年層

- 30代・40代向けライフスタイル誌: 暮らしの質を重視し、インテリア、料理、自己投資に関心がある層

- 富裕層向けビジネス誌: 経営者や役職者が多く、高級時計、車、資産運用などに興味がある層

- アウトドア専門誌: キャンプや登山を趣味とし、機能性の高いギアやウェアを求める層

- 育児情報誌: 子育て中の親が読者で、子供服、知育玩具、ベビーケア用品に関心がある層

このように、広告主は自社の製品やサービスが「誰に」最も響くのかを考え、そのターゲット層が愛読している雑誌を選ぶだけで、非常に効率的に見込み客にアプローチできます。Web広告のように複雑な設定をせずとも、雑誌の選択そのものがターゲティングになるのです。

この「質の高いターゲティング」は、無駄な広告費の削減に繋がるだけでなく、広告メッセージがターゲットに深く刺さりやすいという効果も生み出します。関心のない人々に広告を見せても無視されるだけですが、元々その分野に興味のある人々にとっては、広告もまた有益な「情報」として受け取られる可能性が高まるのです。

② 信頼性が高くブランディングに繋がりやすい

雑誌は、編集者やライターといったプロフェッショナルが、時間と労力をかけて企画・取材・執筆を行い、信頼できる情報源として読者との間に強い信頼関係を築いています。読者はその雑誌の編集方針や世界観に共感し、ファンとして購読を続けています。

このような権威あるメディアに広告が掲載されることで、広告主の企業や商品に対しても、その雑誌が持つ信頼性やポジティブなイメージが投影されます。これは「ハロー効果」と呼ばれる心理効果の一種で、ブランディングにおいて非常に有利に働きます。

例えば、格式の高い文芸誌に掲載されれば知的なイメージが、先進的なデザイン誌に掲載されればクリエイティブなイメージが、といった具合に、掲載される雑誌のブランドイメージが広告主のブランド価値を補強してくれるのです。

特に、編集部が制作に関わる「記事広告(タイアップ広告)」では、この効果がより顕著に現れます。第三者である編集部の視点から商品やサービスの魅力が語られることで、広告主が自ら発信する情報よりも客観性が増し、読者の信頼を得やすくなります。「あの雑誌が推薦しているのだから、きっと良いものだろう」という安心感が、購買への後押しや、長期的なファン化に繋がります。

Web上に情報が溢れ、フェイクニュースや信憑性の低い情報が問題となる現代において、編集責任の明確な雑誌メディアが持つ「信頼性」は、企業がブランドを構築する上で極めて重要な資産となります。

③ 保管性が高く繰り返し読まれやすい

紙媒体である雑誌は、Webコンテンツとは異なり、物理的に「モノ」として存在し、手元に残るという大きな特徴があります。この「保管性の高さ」が、広告効果の持続性に繋がります。

Web広告は、ユーザーがページを離れたり、スクロールしたりすればすぐに視界から消えてしまいます。しかし、雑誌は一度購入されると、家庭やオフィスの本棚に置かれたり、カフェや美容室の待合室に設置されたりします。

これにより、以下のような広告効果が期待できます。

- 反復接触効果(ザイオンス効果): 一人の読者が何度も雑誌を読み返すことで、広告に繰り返し接触し、親近感や好感度が高まる。

- 回読性: 購入者本人だけでなく、その家族や友人、あるいは不特定多数の人が同じ雑誌を読むことで、広告のリーチが広がる。ある調査では、雑誌1冊あたりの閲覧人数(回読人数)は2人以上になることも珍しくありません。

- 持続性: 発行から数ヶ月、あるいは数年経った後でも、保管されていた雑誌が読まれることで、広告が機能し続ける可能性がある。

例えば、お気に入りのレシピが載っている料理雑誌や、後でじっくり読みたい特集が組まれたビジネス誌などは、長期間保管される傾向にあります。その中に掲載された広告もまた、忘れられることなく読者の目に触れる機会を持ち続けるのです。この持続性は、一過性の情報発信に陥りがちなデジタル広告にはない、紙媒体ならではの大きな強みです。

④ Web広告やSNSとの連携で相乗効果が期待できる

雑誌広告は、単体で完結させるのではなく、Web広告やSNSといったデジタル施策と連携させることで、その効果を飛躍的に高めることができます。いわゆる「クロスメディア戦略」です。

雑誌広告が持つ「信頼性」と「ターゲット精度」を起点とし、デジタルメディアの「拡散力」と「インタラクティブ性」を組み合わせることで、強力な相乗効果が生まれます。

具体的な連携方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- QRコードや検索窓の設置: 広告紙面にQRコードや特設サイトのURLを掲載し、スマートフォンのカメラで読み取ってもらうことで、商品の詳細情報ページやECサイト、公式SNSアカウントへスムーズに誘導する。「詳しくは『〇〇』で検索」といったように、指名検索を促すことも有効です。

- キャンペーンの連動: 雑誌広告で限定キャンペーンを告知し、応募や詳細確認はWebサイトで行うように設計する。これにより、Webサイトへのアクセス数を増やすと共に、顧客情報を獲得する機会も生まれます。

- コンテンツの二次利用: 雑誌で掲載した記事広告を、自社のオウンドメディアやブログで再編集して公開する。「〇〇誌で紹介されました」という実績をアピールすることで、Webコンテンツの信頼性も高まります。

- SNSでの話題化: 影響力のある雑誌に掲載されたことをSNSで発信したり、読者に「#〇〇(商品名)」で感想を投稿するよう促したりすることで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を誘発し、情報の拡散を狙います。

雑誌広告で興味と信頼を獲得し、Webでより深い情報提供や購買体験へと繋げる。この一連の流れを設計することで、それぞれのメディアの長所を最大限に活かした、効果的なマーケティングが実現できるのです。

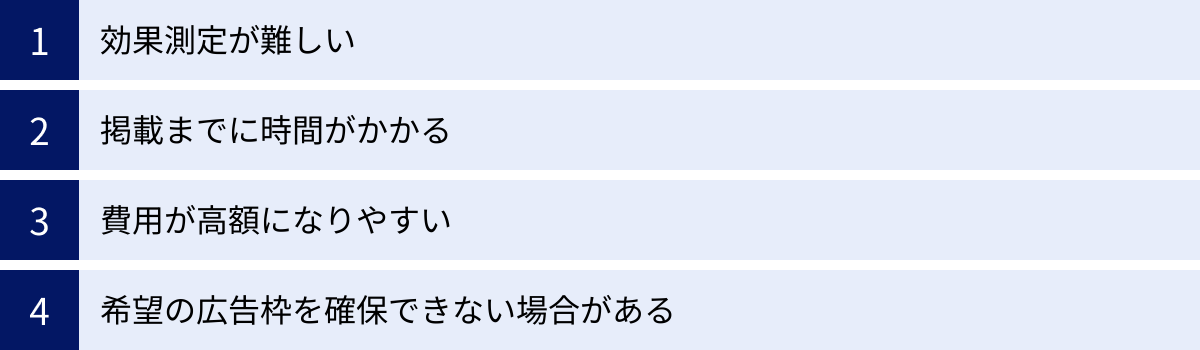

雑誌広告の4つのデメリット

多くのメリットを持つ雑誌広告ですが、出稿を検討する際には、そのデメリットや注意点についても正しく理解しておく必要があります。ここでは、雑誌広告が抱える4つの主なデメリットについて、その背景と対策の方向性を解説します。

① 効果測定が難しい

雑誌広告の最も大きな課題の一つが、広告効果を定量的かつ正確に測定することが難しいという点です。

Web広告であれば、広告の表示回数(インプレッション)、クリック数、クリック率(CTR)、コンバージョン数、コンバージョン率(CVR)といった指標を、管理画面でリアルタイムに、かつ詳細に把握できます。これにより、広告の費用対効果(ROAS)を算出し、データに基づいて改善施策を迅速に実行することが可能です。

一方、雑誌広告では、「何人が広告を見たのか」「広告を見て何人が商品に興味を持ったのか」「広告がどれだけ売上に貢献したのか」を直接的に知ることは困難です。発行部数は分かっても、それはあくまで印刷された数であり、実際に読まれた数や、広告ページが注目された回数を示すものではありません。

この効果の不透明性は、特に広告予算の費用対効果を厳しく問われる企業にとっては、出稿をためらう大きな要因となり得ます。広告の成果を上司や経営層に報告する際、明確な数値データを示しにくいという課題があります。

ただし、このデメリットは工夫次第で緩和することが可能です。後述する「雑誌広告の効果測定方法」で詳しく解説しますが、広告専用のQRコードやURL、電話番号を設置したり、購入者アンケートで認知経路を尋ねたりすることで、間接的に効果を測定する試みが行われています。しかし、Web広告のような精密さで効果をトラッキングすることは依然として難しいのが現状です。

② 掲載までに時間がかかる

雑誌広告は、Web広告のように「今日思い立って明日から配信」というわけにはいきません。企画の立案から実際の掲載までに、数ヶ月単位の長いリードタイムが必要になります。

この背景には、雑誌制作の複雑なプロセスがあります。

- 企画・媒体選定: どのような広告をどの雑誌に出すかを決める。

- 広告枠の確保: 出版社や広告代理店に連絡し、希望の掲載枠を予約する。人気の枠は数ヶ月先まで埋まっていることもあります。

- クリエイティブ制作: 広告のデザインやコピーを作成する。記事広告の場合は、取材、撮影、執筆、デザインという工程が加わり、さらに時間が必要です。

- 入稿・校正: 完成した広告データを出版社の指定する形式で入稿し、色味や内容に誤りがないかを確認する「校正」作業を行う。

- 印刷・製本・配送: 全国の書店や家庭に届けられるまでにも時間がかかります。

これらの工程を経るため、一般的に広告の申し込み締め切りは、発売日の2〜3ヶ月前に設定されていることが多く、スピーディーな広告展開には向きません。

このため、急遽決まったセールや、社会のトレンドに合わせたタイムリーなキャンペーン、競合の動きに対応するための緊急の広告など、即時性が求められる施策には不向きです。雑誌広告は、年間計画などに基づいた、中長期的な視点での活用が基本となります。

③ 費用が高額になりやすい

雑誌広告の出稿には、ある程度のまとまった予算が必要です。特に、発行部数が多く全国的に知名度の高い雑誌や、読者の購買力が高い専門誌などは、掲載料金が高額になる傾向があります。

Web広告であれば、1日数百円や数千円といった少額からスタートできるメニューも多く、テストマーケティングを行いやすいのが特徴です。しかし、雑誌広告の場合、安いものでも数十万円、人気雑誌の目立つページとなれば数百万円、場合によっては1,000万円を超えることもあります。

この掲載料金に加えて、広告クリエイティブの制作費が別途必要になることにも注意が必要です。モデルやカメラマン、デザイナー、コピーライターなどを起用すれば、その費用はさらに膨らみます。記事広告の場合は、取材や執筆の費用も含まれるため、一般的に純広告よりも高額になります。

このように、初期投資が大きくなる可能性があるため、特に予算の限られる中小企業にとっては、出稿のハードルが高く感じられるかもしれません。ただし、後述するように、比較的安価な「連合広告」を利用したり、複数の雑誌にまとめて出稿できる「アドネットワーク」を活用したりすることで、コストを抑える方法も存在します。

④ 希望の広告枠を確保できない場合がある

雑誌の紙面の中でも、特に読者の目に付きやすい「優良な広告枠」は限られています。例えば、裏表紙(表四)、表紙の裏(表二)、目次の対向ページなどは非常に人気が高く、常に広告主からの需要があります。

こうした人気の広告枠は、多くの場合は年間契約などの長期契約を結んでいる大手企業によって押さえられていることが少なくありません。そのため、新規の広告主が単発で出稿しようとしても、希望の枠が空いておらず、掲載できないというケースが発生します。

また、同じ広告枠に競合他社の広告が掲載されることを避けるため、業種によって掲載が制限される(業種バッティング)こともあります。例えば、ある号でA社の化粧品広告が掲載される場合、同じ号にB社の化粧品広告は掲載できない、といったルールが設けられていることがあります。

このような状況があるため、雑誌広告の出稿は、余裕を持ったスケジュールで計画し、早めに広告代理店などを通じて広告枠の空き状況を確認し、予約することが不可欠です。希望通りのタイミングと場所で広告を掲載するためには、柔軟な計画と迅速な行動が求められます。

雑誌広告の費用相場と料金が決まる仕組み

雑誌広告の出稿を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここでは、雑誌広告の料金がどのような要素で決まるのか、その仕組みと具体的な相場観について詳しく解説していきます。料金は、主に「広告の種類」「掲載する雑誌」「掲載面・サイズ」の3つの要素によって大きく変動します。

広告の種類による費用

まず、どの形式の広告を選ぶかによって費用が変わります。

- 純広告: 広告主が制作したクリエイティブを掲載する形式です。料金は主に「掲載料(スペース料金)」で構成されます。クリエイティブ制作を外部に依頼する場合は、その制作費が別途必要です。

- 記事広告(タイアップ広告): 編集部が制作に関わるため、「掲載料」に加えて「制作費(企画・取材・撮影・ライティング・デザインなど)」が上乗せされます。そのため、一般的に同じスペースの純広告よりも料金は高くなる傾向にあります。制作の規模(撮影の有無、モデルの起用など)によって費用は大きく変動します。

- 連合広告: 複数の企業で一つの紙面を共有するため、単独で出稿するよりも掲載料を大幅に抑えることができます。決められたフォーマットに沿って原稿を作成するため、制作費も比較的安価で済むことが多いです。

掲載する雑誌による費用

広告料金を決定する最も大きな要因は、どの雑誌に掲載するかです。雑誌の価値は、主に以下の要素で決まります。

- 発行部数と知名度: 発行部数が多く、全国的に知られている総合週刊誌や大手ファッション誌などは、リーチできる人数が多いため料金も高額になります。一般的に、数十万部以上の発行部数を誇る雑誌では、1ページの広告料金が数百万円に達することも珍しくありません。

- 専門性とターゲット層: 発行部数がそれほど多くなくても、特定の分野で高い専門性を持ち、医師や経営者、富裕層といった特定の購買力が高いターゲット層にリーチできる専門誌や業界誌は、広告料金が高く設定されている場合があります。

- ジャンル: ファッション、ビジネス、趣味、ライフスタイルなど、ジャンルによっても相場は異なります。

一概に言うことは難しいですが、大まかな目安として、全国区の有名月刊誌であれば1ページあたり100万円~500万円程度、ニッチな専門誌や地方誌であれば数十万円から出稿可能なケースもあります。正確な料金は、各出版社の広告部や広告代理店から「媒体資料(メディアデータ)」を取り寄せて確認する必要があります。

掲載面・サイズによる費用

同じ雑誌内でも、どのページに、どれくらいの大きさで広告を掲載するかによって料金は大きく異なります。読者の目に触れやすい場所ほど、料金は高くなります。

| 掲載面 | 特徴 | 料金相場(対1ページ広告比) |

|---|---|---|

| 表四(ひょうし) | 雑誌の裏表紙。最も注目度が高く、広告枠の王様。 | 1ページ料金の約150%~250% |

| 表二(ひょうに) | 表紙の裏側。表紙をめくって最初に目に入る。 | 1ページ料金の約120%~150% |

| 表三(ひょうさん) | 裏表紙の裏側。雑誌を読み終える際に目に入る。 | 1ページ料金の約110%~130% |

| 目次対向 | 目次の向かいのページ。読者の視線が必ず集まる。 | 1ページ料金の約110%~140% |

| 記事対向 | 記事ページの向かい。記事内容との関連性で効果が変わる。 | 1ページ料金(基準) |

以下、特に人気の高い掲載面について詳しく見ていきましょう。

表四(裏表紙)

「ひょうよん」または「ひょうし」と読み、雑誌の裏表紙のことです。書店やコンビニで平積みされた際に表紙の次に目立つ場所であり、雑誌広告の中でも最も広告料金が高く設定されている特別な枠です。企業のステータスやブランド力を象徴する場所でもあり、大手企業が長期契約で押さえていることがほとんどです。視認性が非常に高いため、強いブランドインパクトを与えたい場合に最適です。

表二(表紙の裏)

「ひょうに」と読み、表紙をめくってすぐのページです。読者が雑誌を読み始める際に必ず目にするため、表四に次いで注目度が高く、料金も高額です。これから始まるコンテンツへの期待感と共に広告が目に入るため、新商品やキャンペーンの告知など、読者に強い第一印象を与えたい場合に効果的です。

表三(裏表紙の裏)

「ひょうさん」と読み、裏表紙の内側のページです。雑誌を最後まで読み終えた読者が目にする場所であり、読後感と共に広告のメッセージが記憶に残りやすいと言われています。比較的落ち着いて読んでもらえるため、資料請求や問い合わせを促すような広告にも適しています。

目次対向

目次の向かい側に位置する広告ページです。読者は読みたい記事を探すために必ず目次を見るため、このページも非常に視認性が高い優良枠とされています。特定の特集などを探している読者の目に自然と入るため、幅広い層に広告内容を届けたい場合に有効です。

記事対向

編集記事の向かいに位置する広告ページです。料金は、雑誌内のどの記事の対向に掲載されるかによっても変動する場合があります。例えば、人気の連載記事や巻頭特集の対向ページは、他のページよりも高く設定されることがあります。広告内容と関連性の高い記事の隣に掲載することで、読者の興味関心を強く引きつけ、広告効果を高めることが期待できます。

これらの要素を総合的に考慮し、自社の予算と広告目的を照らし合わせながら、最適な掲載プランを検討することが重要です。

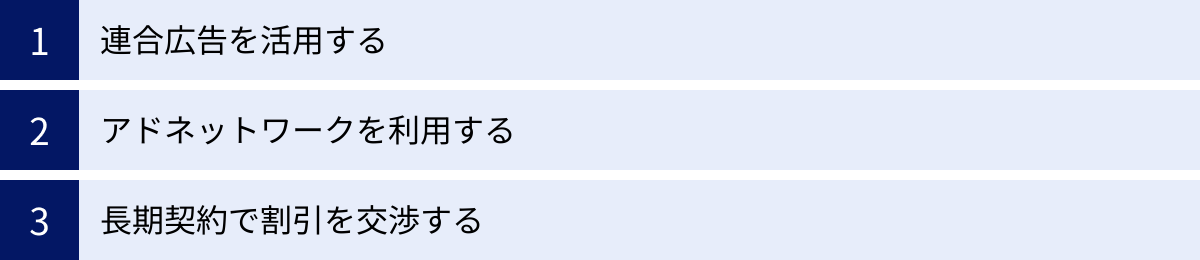

雑誌広告の費用を安く抑える3つの方法

雑誌広告は高額になりやすいというイメージがありますが、工夫次第で費用を抑えながら効果的な出稿を行うことも可能です。ここでは、予算が限られている場合でも雑誌広告を活用するための、具体的な3つの方法を紹介します。

① 連合広告を活用する

前述の「雑誌広告の主な種類」でも触れましたが、連合広告はコストを抑えるための最も代表的な手法です。

連合広告は、「新生活特集」「夏のコスメ特集」といった共通のテーマのもと、複数の企業が1つのページを分割して広告を掲載する形式です。1社で1ページを丸ごと買い取る場合に比べて、1社あたりの掲載料金を数分の一にまで抑えることができます。

例えば、1ページ200万円の広告枠を4社で分割すれば、単純計算で1社あたり50万円の負担で済みます(実際には企画費などが加わります)。これは、単独では出稿が難しい中小企業や、初めて雑誌広告を試す企業にとって、非常に魅力的な選択肢です。

また、単に安いだけでなく、特集記事という体裁をとるため、そのテーマに関心の高い読者の注目を集めやすいというメリットもあります。コストを抑えつつ、質の高いターゲットにリーチできる、費用対効果の高い手法と言えるでしょう。広告代理店や出版社が企画する連合広告の案内をチェックしてみるのがおすすめです。

② アドネットワークを利用する

Web広告の世界では一般的な「アドネットワーク」ですが、雑誌広告にも同様のサービスが存在します。これは、複数の雑誌メディアを束ね、それらの媒体に一括で広告を配信できるネットワークサービスのことです。

通常、複数の雑誌に出稿しようとすると、各出版社と個別に交渉し、契約を結ぶ必要があり、手間もコストもかかります。しかし、雑誌アドネットワークを利用すれば、窓口を一本化でき、個別に申し込むよりも割安なパッケージ料金で複数の雑誌に広告を掲載できる場合があります。

この手法のメリットは、コスト削減だけではありません。大手有名誌だけでなく、特定の分野に特化したニッチな専門誌などもネットワークに含まれていることが多く、自社だけでは見つけられなかったような、親和性の高い媒体にリーチできる可能性も広がります。

ただし、パッケージによっては掲載する雑誌を細かく指定できない場合もあるため、どのような媒体に掲載されるのか、事前にネットワークの概要をよく確認することが重要です。広告代理店の中には、こうしたアドネットワークサービスを提供している会社もありますので、相談してみると良いでしょう。

③ 長期契約で割引を交渉する

もし、ある程度の期間にわたって継続的に広告を出稿する計画があるならば、単発での契約ではなく、複数回(例:四半期、半期、年間など)の掲載を前提とした長期契約を結ぶことを検討してみましょう。

出版社側としても、広告枠を安定的に販売できる長期契約のクライアントは非常に重要です。そのため、長期契約を条件に、1回あたりの掲載料金を割引してくれるケースが少なくありません。割引率は契約期間や掲載回数、出稿額によって異なりますが、単発契約を繰り返すよりもトータルコストを抑えられる可能性が高いです。

また、料金的なメリットだけでなく、人気の広告枠を優先的に確保しやすくなるという利点もあります。裏表紙(表四)や目次対向といった優良枠は、長期契約のクライアントで埋まっていることが多いのが実情です。継続的な出稿を通じて出版社との良好な関係を築くことで、将来的にさらに良い条件での出稿に繋がる可能性も期待できます。

このような交渉は、広告主が直接行うことも可能ですが、媒体とのリレーションが豊富な広告代理店に任せることで、より有利な条件を引き出しやすくなります。

雑誌広告を掲載するまでの流れ【7ステップ】

雑誌広告を出稿することが決まってから、実際に雑誌が発行されるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、その一連の流れを7つのステップに分けて、具体的に解説します。初めての方でもこの流れを理解しておけば、スムーズに準備を進めることができます。

① 企画立案と目的の明確化

すべてのマーケティング活動と同様に、雑誌広告もまずは「企画」と「目的の明確化」から始まります。この最初のステップが、広告の成否を大きく左右します。

- 目的(KGI/KPI)の設定: 何のために広告を出すのかを具体的に定義します。「ブランドの認知度を〇%向上させる」「新商品の売上を〇個達成する」「Webサイトへのアクセス数を〇件増やす」など、可能な限り数値目標を設定しましょう。この目的によって、選ぶべき雑誌や広告の種類、クリエイティブの方向性が決まります。

- ターゲットの明確化: 誰にメッセージを届けたいのかを具体的にイメージします。年齢、性別、職業、年収、ライフスタイル、価値観など、詳細なペルソナを設定することで、よりターゲットに響く広告を作ることができます。

- 予算の策定: 広告出稿にかけられる総予算を決定します。これには、掲載料だけでなく、クリエイティブの制作費なども含めて考える必要があります。

- メッセージの策定: ターゲットに対して、何を伝えたいのか、どのような行動を促したいのか、広告の核となるメッセージを固めます。

② 広告代理店への問い合わせ・相談

企画がある程度固まったら、雑誌広告の専門知識を持つ広告代理店に相談することをおすすめします。もちろん、広告主が直接出版社とやり取りすることも可能ですが、代理店を介すことには多くのメリットがあります。

- 最適な媒体の提案: 自社の目的やターゲットに合った雑誌を、数多くの選択肢の中から客観的な視点で提案してくれます。

- 料金や条件の交渉: 媒体との強いリレーションを活かして、有利な掲載料金や広告枠の確保を交渉してくれます。

- 煩雑な手続きの代行: 出版社との連絡、申し込み、入稿作業など、煩雑な手続きを代行してくれるため、自社のリソースを企画やクリエイティブの検討に集中できます。

- クリエイティブ制作のサポート: 広告制作のディレクションや、信頼できる制作会社の紹介なども行ってくれます。

複数の代理店から話を聞き、自社のビジネスへの理解度や提案内容を比較検討して、信頼できるパートナーを選びましょう。

③ 掲載雑誌の選定

広告代理店からの提案や、自社でのリサーチをもとに、実際に広告を掲載する雑誌を最終的に決定します。選定の際には、各出版社が提供する「媒体資料(メディアデータ)」を必ず確認しましょう。

媒体資料には、以下のような重要な情報が記載されています。

- 発行部数、創刊年、発行日

- 読者のデモグラフィックデータ(年齢、性別、職業、年収など)

- 読者のサイコグラフィックデータ(興味関心、ライフスタイルなど)

- 広告掲載料金表(掲載面、サイズ、色数ごとの料金)

- 広告の入稿規定やスケジュール

これらのデータを企画内容と照らし合わせ、自社のターゲット層と雑誌の読者層が合致しているか、広告予算内で出稿可能かを慎重に判断します。

④ 広告枠の確保と申し込み

掲載する雑誌と掲載したい広告枠(例:1ページ、表二など)が決まったら、出版社または広告代理店を通じて正式に申し込みを行い、広告枠を確保(予約)します。

人気の雑誌や広告枠は、数ヶ月先まで予約で埋まっていることも少なくありません。そのため、できるだけ早い段階で枠の空き状況を確認し、確保に動くことが重要です。申し込みが完了すると、通常はキャンセルが難しくなるため、最終決定は慎重に行いましょう。

⑤ 広告クリエイティブの制作

確保した広告枠に掲載する、広告原稿(クリエイティブ)の制作に取り掛かります。このプロセスは、広告の種類によって異なります。

- 純広告の場合: 広告主が主体となって、社内のデザインチームや外部の制作会社に依頼して制作を進めます。写真撮影、デザイン、コピーライティングなどを行い、広告を完成させます。

- 記事広告(タイアップ広告)の場合: 出版社の編集担当者と打ち合わせを重ねながら制作を進めます。広告主の伝えたいことと、編集部の企画・視点をすり合わせ、取材や撮影を経て、記事コンテンツとして仕上げていきます。広告主は、内容の確認や校正(ゲラチェック)を行います。

いずれの場合も、雑誌のトンマナ(トーン&マナー)や読者層の好みを意識し、読者の心に響くクリエイティブを目指すことが成功の鍵です。

⑥ 入稿と校正

完成した広告データは、出版社が指定する締め切り日(入稿日)までに、指定されたフォーマットで提出(入稿)します。

入稿後、出版社側で印刷用のデータに処理され、その内容に間違いがないかを確認するための「校正紙(ゲラ)」が広告主(または代理店)に送られてきます。この段階で、文字の誤字脱字、色の再現性、写真の配置などに間違いがないかを最終チェックします。この校正作業を経て、問題がなければ「校了(校正完了)」となり、印刷工程へと進みます。

⑦ 掲載誌の確認

発売日になったら、実際に発行された雑誌を購入し、自社の広告が意図した通りに掲載されているかを確認します。色味やレイアウトが校正段階のイメージと大きく異なっていないか、ページの抜け落ちなどがないかをチェックします。この掲載誌は、社内での成果報告や、今後の活動のための資料としても重要になります。

以上が、雑誌広告を掲載するまでの大まかな流れです。計画的に進めることで、トラブルを防ぎ、広告効果を最大化することができます。

雑誌広告の効果を高めるための4つのポイント

せっかく費用と時間をかけて雑誌広告を出稿するなら、その効果を最大限に引き出したいと誰もが思うはずです。ここでは、雑誌広告の成功確率を高めるために、企画から実施において特に重要となる4つのポイントを解説します。

① 広告を出す目的をはっきりさせる

広告施策が失敗する最も多い原因の一つが、この「目的の曖昧さ」です。「何となく売上が上がりそうだから」「競合が出しているから」といった漠然とした理由で始めてしまうと、効果の判断基準が持てず、成功したのか失敗したのかさえ分かりません。

まずは、広告出稿の目的を具体的かつ明確に設定することが不可欠です。

- ブランディング目的: 企業の認知度向上、ブランドイメージの構築、顧客ロイヤルティの醸成などがゴールになります。この場合、KPI(重要業績評価指標)は「ブランド名の指名検索数の増加」「公式サイトへのアクセス数」「掲載後のブランド認知度調査の結果」などが考えられます。

- 販売促進(レスポンス)目的: 商品の購入、資料請求、問い合わせ、店舗への来店などがゴールです。KPIは「広告経由の売上件数・金額」「専用QRコードからのアクセス数」「クーポンコードの利用数」など、より直接的な指標となります。

この目的が明確であればあるほど、その後の媒体選定、クリエイティブの方向性、効果測定の方法がブレなくなり、一貫性のある施策を実行できます。成功の鍵は、この最初の目的設定にあると言っても過言ではありません。

② ターゲット層に合った雑誌を選ぶ

広告のメッセージがどれだけ優れていても、それを届ける相手が間違っていれば意味がありません。雑誌広告の成否の8割は、この「媒体選定」で決まると言われるほど重要なポイントです。

自社の製品やサービスのターゲット顧客(ペルソナ)を詳細に描き、そのペルソナが「何を考え、何に悩み、どのような情報を求めて、どの雑誌を読んでいるのか」を徹底的にリサーチします。

媒体資料に記載されている読者のデモグラフィックデータ(年齢・性別・年収など)はもちろん重要ですが、それだけでは不十分です。実際にその雑誌を手に取って読み、編集方針、記事のトーン、扱われているテーマ、他の広告などを確認し、雑誌が持つ「空気感」や「世界観」が自社のブランドと合致しているかを肌で感じることが大切です。

例えば、オーガニック製品を扱う企業が、ターゲットの年齢層が合っているからといって、添加物を多用した加工食品の広告が多い雑誌に出稿しても、読者からの共感は得にくいでしょう。自社の価値観と親和性の高い媒体を選ぶことで、広告はより自然に受け入れられ、効果を発揮します。

③ 読者の心をつかむ広告内容にする

最適な雑誌を選んだら、次はその雑誌の読者に響くクリエイティブ(広告内容)を作成する必要があります。ここでのポイントは、「広告」を売るのではなく、読者にとっての「価値」を提供するという視点です。

- 読者のインサイトを突く: その雑誌の読者が抱えているであろう悩み、願望、課題に寄り添い、「この広告は自分のための情報だ」と感じさせるような切り口を見つけます。読者のインサイトは、雑誌の編集記事の中にヒントが隠されていることが多いです。

- 雑誌のトンマナに合わせる: 広告だけが浮いてしまわないよう、雑誌全体のデザインや文体のトーン&マナーに合わせることを意識します。特に記事広告の場合は、編集記事と見分けがつかないほど自然に溶け込ませることが理想です。

- ベネフィットを伝える: 商品の「特徴(スペック)」を羅列するだけでなく、その特徴が読者の生活をどう「豊かにするのか(ベネフィット)」を具体的に示します。例えば、「高画質カメラ搭載」という特徴ではなく、「思い出を、まるでその場にいるかのように鮮やかに残せる」というベネフィットを伝えることが重要です。

- 行動を促す仕掛け(CTA): 広告を見て興味を持った読者が、次に何をすれば良いのかを明確に示します。「詳しくはWebで」「QRコードから限定動画へ」「今なら〇〇プレゼント」など、具体的で魅力的なCall to Action(行動喚起)を用意しましょう。

④ 効果測定の方法を工夫する

「雑誌広告は効果測定が難しい」というデメリットは、工夫次第で克服できます。出稿して終わりではなく、必ず効果を検証し、次の施策に活かすPDCAサイクルを回すことが、長期的な成功に繋がります。

広告の目的に合わせて、事前に効果測定の方法を設計しておくことが重要です。

- Webへの誘導を計測: 広告専用のQRコードや、パラメータ(識別子)を付けた専用URLを用意し、そこからのアクセス数やコンバージョンをGoogle Analyticsなどのツールで計測します。

- レスポンスを計測: 通販広告であれば、広告専用の電話番号(フリーダイヤル)や申込ハガキを用意し、そこからの受注数をカウントします。

- 認知度を調査: 広告掲載の前後で、ターゲット層に対してWebアンケートなどを実施し、ブランドや商品の認知度に変化があったかを調査します。

- 店頭でのヒアリング: 実店舗がある場合は、購入客に「何を見てご来店されましたか?」と尋ねるなど、アナログな方法も有効です。

これらの測定結果を分析し、「どの雑誌が効果的だったか」「どのようなクリエイティブが響いたか」を明らかにすることで、次回の広告戦略の精度を高めていくことができます。

雑誌広告の効果測定方法

雑誌広告の最大の課題である「効果測定の難しさ」。これを克服し、投下した費用の対効果を少しでも可視化するために、いくつかの具体的な方法が存在します。ここでは、代表的な2つの効果測定方法について、そのやり方とポイントを詳しく解説します。

QRコードや専用URLを設置する

雑誌というオフライン媒体と、Webというオンライン媒体を繋ぎ、広告効果をデジタルデータとして計測する最も一般的で効果的な方法です。雑誌広告で興味を持った読者を、より詳細な情報が掲載されているWebサイトや特設ランディングページ(LP)へ誘導し、そのアクセス数や行動を追跡します。

【具体的な実施方法】

- 専用の受け皿ページを用意する: 広告からの流入者を受け止めるためのWebページ(LPやECサイトの商品ページなど)を用意します。

- 計測用のURLを生成する: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使い、広告を識別するための「パラメータ付きURL」を生成します。例えば、「

https://example.com/?utm_source=magazine&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring2024」のようなURLです。これにより、「どの雑誌の、どの広告からアクセスがあったか」を正確に識別できます。 - QRコードを作成・掲載する: 生成したパラメータ付きURLを、QRコードに変換します。このQRコードを広告紙面の目立つ場所に配置します。スマートフォンをかざすだけで簡単にアクセスできるため、読者の手間を省き、アクセス率を高める効果があります。

- 短縮URLや検索ワードも併記する: QRコードが使えない読者のために、覚えやすい短縮URLや、「詳しくは『〇〇で検索』」といった指名検索を促すキーワードも併記しておくと、より多くのアクセスを拾うことができます。

- アクセス解析ツールで分析する: 広告掲載後、Google Analyticsなどのツールで、生成した専用URLからのセッション数、ページビュー数、滞在時間、そして最終的なコンバージョン数(商品購入、問い合わせなど)を分析します。

【ポイント】

- インセンティブを用意する: 単にWebサイトへ誘導するだけでなく、「QRコードからのアクセス限定で〇〇プレゼント」「限定コンテンツを公開中」といった特典を用意することで、アクセスへの動機付けを強化できます。

- 複数のQRコードを試す: 複数の雑誌に出稿する場合や、A/Bテストを行いたい場合は、それぞれ異なるパラメータを付けたQRコードを用意することで、「どの雑誌が最も効果的か」「どちらのデザインの反応が良かったか」を比較検証できます。

この方法は、販売促進(レスポンス)目的の広告効果を測定するのに特に有効です。

アンケートで認知度を調査する

ブランディングや認知度向上を目的とした広告の場合、直接的なWebアクセスや売上だけではその効果を測れません。このような目に見えにくい効果を可視化するために有効なのが、アンケート調査です。

広告の掲載前後で同じ内容のアンケートを実施し、数値の変化を比較することで、広告の貢献度を推し量ります。

【具体的な実施方法】

- 調査目的と対象者を設定する: 「広告によるブランド認知度の変化を測る」「広告のメッセージがターゲットに届いたかを確認する」など、調査の目的を明確にします。調査対象者は、広告のターゲット層と合致させます。

- 【事前調査】広告掲載前にアンケートを実施: 広告が掲載される前に、調査対象者に対してアンケートを実施します。

- 質問例:

- 「(自社ブランド名)を知っていますか?」 (純粋想起/助成想起)

- 「(自社ブランド)に対して、どのようなイメージを持っていますか?」 (ブランドイメージ調査)

- 「〇〇(商品カテゴリ)と聞いて、思い浮かべるブランドは何ですか?」 (第一想起調査)

- 質問例:

- 【事後調査】広告掲載後にアンケートを実施: 広告が掲載されてから一定期間が経過した後、事前調査と全く同じ対象者・同じ質問内容で、再度アンケートを実施します。

- 追加の質問例:

- 「最近、〇〇誌で(自社ブランド)の広告を見ましたか?」 (広告接触度調査)

- 「広告を見て、(自社ブランド)への興味や好感度は変わりましたか?」 (広告効果測定)

- 追加の質問例:

- 結果を比較・分析する: 事前調査と事後調査の結果を比較し、「ブランド認知率が〇%向上した」「『信頼できる』というイメージが〇ポイント増加した」といった変化を分析します。

【ポイント】

- 調査会社の活用: より正確で客観的なデータを取得したい場合は、専門のマーケティングリサーチ会社に依頼するのがおすすめです。Webアンケートパネルなどを活用し、適切な対象者に調査を実施してくれます。

- 購入者アンケートの活用: 自社のECサイトなどで商品を購入した顧客に対して、「この商品をどこで知りましたか?」という質問項目を設け、「〇〇(雑誌名)」という選択肢を入れておくのも、簡易的かつ有効な効果測定方法です。

これらの方法を組み合わせ、広告の目的に応じて使い分けることで、「効果が見えにくい」という雑誌広告のデメリットを補い、データに基づいた戦略的な広告展開が可能になります。

雑誌広告の出稿におすすめの広告代理店3選

雑誌広告の出稿を成功させるためには、信頼できるパートナーである広告代理店の選定が非常に重要です。ここでは、雑誌広告の取り扱いに強みを持ち、豊富な実績を持つ広告代理店を3社紹介します。

※各社の情報は、それぞれの公式サイトを参照して記述しています。

① 株式会社春光社

株式会社春光社は、1946年創業という長い歴史を持つ総合広告代理店です。特に交通広告の分野で高い知名度を誇りますが、雑誌広告においても豊富な取り扱い実績とノウハウを有しています。

【特徴】

- 総合力とワンストップ対応: 雑誌広告だけでなく、テレビ、ラジオ、新聞、Web広告、交通広告、イベントなど、あらゆるメディアを組み合わせたクロスメディア戦略の提案を得意としています。企画立案から媒体選定、クリエイティブ制作、効果検証までをワンストップで任せることができます。

- 幅広い媒体リレーション: 長年の歴史で培われた各出版社との強いリレーションシップが強みです。これにより、人気の広告枠の確保や、有利な条件での料金交渉が期待できます。全国のあらゆるジャンルの雑誌に対応できる対応力の高さも魅力です。

- データに基づいたプランニング: 交通広告などで培ったデータ分析のノウハウを活かし、客観的なデータに基づいた効果的な媒体プランニングを提案してくれます。

大手企業から中小企業まで、幅広い業種・規模のクライアントに対応してきた実績があり、初めての広告出稿で何から始めれば良いか分からないという企業にとっても、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社春光社 公式サイト

② 株式会社産案

株式会社産案は、新聞広告や雑誌広告といった紙媒体の広告を専門的に扱ってきた歴史を持つ広告代理店です。特に雑誌広告に関しては、専門の部署を設けており、深い知見と強力なネットワークを構築しています。

【特徴】

- 雑誌広告への専門性: 雑誌広告に特化した専門チームが、最新の媒体情報や業界動向を常に把握しています。クライアントの課題に対して、数ある雑誌の中から最適な一誌を的確に選び出す選定力に定評があります。

- 柔軟な対応力: ファッション、美容、ビジネス、趣味、ライフスタイルなど、多岐にわたるジャンルの雑誌に対応可能です。純広告はもちろん、読者の心を掴む記事広告(タイアップ広告)の企画・制作においても高い実績を誇ります。

- コストパフォーマンスの追求: クライアントの予算に応じて、費用対効果を最大化するプランを提案してくれます。連合広告や小スペースの広告枠など、コストを抑えながら効果を出すための選択肢も豊富に用意しています。

専門性の高さを活かしたきめ細やかなサポートを求める企業や、特定のジャンルの雑誌に効果的にアプローチしたい企業におすすめの代理店です。

参照:株式会社産案 公式サイト

③ 株式会社新生社

株式会社新生社は、1951年の創業以来、雑誌広告を中核事業として展開してきた老舗の専門広告代理店です。特に、ファッション、ビューティー、ライフスタイルといった、女性向け雑誌の分野で圧倒的な強みを持っています。

【特徴】

- 女性向け雑誌への特化: 長年にわたり、数多くの大手出版社や人気女性誌との間に強固な信頼関係を築いています。トレンドに敏感な女性層にアプローチしたいアパレル、コスメ、食品、日用品メーカーなどにとって、最適なパートナーとなり得ます。

- 企画・編集力: 雑誌広告のプロフェッショナルとして、単に広告枠を販売するだけでなく、読者に響く広告企画の立案から、質の高いクリエイティブ制作までを一貫してサポートします。特に、雑誌の世界観に溶け込むタイアップ広告の企画力には定評があります。

- 豊富な実績とノウハウ: 創業から70年以上にわたって蓄積してきた雑誌広告に関するノウハウは、他社の追随を許しません。時代や読者の変化を捉え、常に効果的な広告手法を提案し続けています。

特定のターゲット、特に女性層に対して深くアプローチし、ブランド価値を高めたいと考える企業にとって、非常に頼りになる存在です。

参照:株式会社新生社 公式サイト

まとめ

この記事では、雑誌広告の基本から種類、メリット・デメリット、費用相場、出稿の流れ、そして効果を高めるポイントまで、幅広く解説してきました。

デジタル広告が主流の現代において、雑誌広告は決して過去の遺物ではありません。むしろ、情報が溢れる時代だからこそ、その価値は再評価されています。

雑誌広告の最大の強みは、「特定のターゲット層への深いリーチ力」と「メディアが持つ信頼性によるブランディング効果」です。趣味や価値観でセグメントされた質の高い読者コミュニティに対し、信頼性の高いコンテンツの一部としてメッセージを届けることができるのは、他のメディアにはない大きな魅力です。

もちろん、「効果測定の難しさ」や「費用の高さ」、「掲載までのリードタイム」といったデメリットも存在します。しかし、これらの課題も、QRコードや専用URLを活用した効果測定の工夫、連合広告や長期契約によるコスト削減、そしてWeb広告との連携によるクロスメディア戦略によって、十分に乗り越えることが可能です。

雑誌広告を成功させるために、最も重要なことは以下の3点です。

- 明確な目的設定: 何のために広告を出すのか、ゴールを具体的に定めること。

- ターゲットに合った媒体選定: 自社の顧客となる人が、どの雑誌を信頼し、愛読しているかを見極めること。

- 効果測定と改善の意識: 出稿して終わりにせず、必ず効果を検証し、次のアクションに活かすこと。

これらのポイントを押さえ、必要であれば雑誌広告の知見が豊富な広告代理店の力も借りながら、戦略的に取り組むことで、雑誌広告は企業の成長を力強く後押しする武器となります。この記事が、あなたのマーケティング活動の一助となれば幸いです。