現代のビジネスにおいて、Web広告は新規顧客の獲得や売上向上のために不可欠な存在です。しかし、ただ広告を出すだけでは期待した成果を得ることは難しく、その効果を最大化するためには「広告運用」という専門的な知識とスキルが求められます。

この記事では、広告運用の基本から具体的な仕事内容、効果を高めるコツ、そして未経験から広告運用のプロフェッショナルを目指すためのステップまで、網羅的に解説します。広告運用に興味がある方、これから始めようと考えている初心者の方、すでに担当しているが改めて基礎から学びたい方にとって、必見の内容です。

目次

広告運用とは

広告運用とは、一言でいえば「Web広告(インターネット広告)の効果を最大化するために、計画立案から出稿、分析、改善までの一連の業務を継続的に行うこと」を指します。単に広告を掲載して終わりにする「広告出稿」とは異なり、「運用」という言葉が示す通り、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し続け、費用対効果(ROI)を高めていく活動そのものが本質です。

デジタルマーケティングが主流となった現代において、広告運用は企業の成長を左右する非常に重要な役割を担っています。なぜなら、テレビCMや新聞広告といった従来のマス広告とは異なり、Web広告は「誰に」「いつ」「どこで」広告を見せるかを細かく設定でき、その結果をリアルタイムの数値データで正確に把握できるからです。

この「データに基づいた改善」こそが広告運用の最大の強みであり、面白さでもあります。例えば、クリック率が低い広告文があれば、より魅力的なコピーに変更する。コンバージョン(成果)に繋がらないキーワードへの出稿を停止する。特定の年齢層や地域で反応が良ければ、そのセグメントへの予算配分を増やす。こうした細やかな調整を日々行うことで、限られた予算の中で最大限の成果を引き出すことを目指します。

広告運用の主な目的は、ビジネスのフェーズや課題によって多岐にわたります。

- 認知拡大・ブランディング: 新商品や新サービスの知名度を高める。

- 見込み客(リード)の獲得: 資料請求や問い合わせを増やし、将来の顧客リストを構築する。

- 商品・サービスの販売促進: ECサイトでの購入や店舗への来店を直接的に促す。

- 顧客育成・リピート促進: 既存顧客との関係を維持し、再購入やアップセルを狙う。

これらの目的を達成するために、広告運用担当者は様々な指標を注視します。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)として最終的なゴール(例:売上〇〇円、新規顧客獲得数〇〇件)を設定し、その達成度を測るための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を追いかけます。KPIには、広告の表示回数(インプレッション)、クリック数、クリック率(CTR)、顧客獲得単価(CPA)、広告費用対効果(ROAS)などがあり、これらの数値を日々モニタリングしながら、改善の糸口を探ります。

近年では、AI(人工知能)技術の進化が広告運用の世界にも大きな影響を与えています。Google広告やMeta広告(Facebook・Instagram広告)など、主要な広告プラットフォームでは、AIを活用した自動入札やターゲティングの最適化機能が標準搭載されるようになりました。これにより、かつては熟練の担当者が手動で行っていた複雑な調整作業の一部が自動化され、運用担当者はより戦略的な分析やクリエイティブの改善といった、人間にしかできない高度な業務に集中できるようになりつつあります。

しかし、AIがどれだけ進化しても、「最終的なビジネス目標を理解し、その達成に向けた戦略を立て、ユーザーの心に響くメッセージを考える」という根幹の部分は人間の役割です。広告運用とは、データという客観的な事実と、人間の創造性や洞察力を掛け合わせることで、ビジネスを成功に導くクリエイティブな仕事であると言えるでしょう。

広告運用で扱う主なWeb広告の種類

広告運用と一言で言っても、その対象となるWeb広告には様々な種類があります。それぞれに特徴や得意なこと、課金方式が異なるため、目的やターゲットに合わせて最適な広告媒体を使い分けることが成功の鍵となります。ここでは、広告運用で主に取り扱われる代表的なWeb広告の種類について、その仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。

| 広告の種類 | 主なターゲット層 | 課金形態の例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| リスティング広告 | 顕在層 | CPC(クリック課金) | ・購買意欲の高いユーザーに直接アプローチできる ・低予算から始められる |

・競合が多いとクリック単価が高騰しやすい ・潜在層へのアプローチには不向き |

| ディスプレイ広告 | 潜在層 | CPM(インプレッション課金)、CPC | ・幅広いユーザーにリーチできる ・リターゲティングで再アプローチが可能 |

・クリック率やコンバージョン率は比較的低い傾向 ・クリエイティブの質が成果を大きく左右する |

| SNS広告 | 潜在層・顕在層 | CPC、CPM、CPV(視聴課金)など | ・詳細なターゲティングが可能 ・「いいね」やシェアによる拡散が期待できる |

・炎上リスクがある ・各SNSの文化やユーザー層の理解が必要 |

| 動画広告 | 潜在層・顕在層 | CPV、CPC、CPM | ・情報量が多く、視覚的に訴求できる ・ブランディング効果が高い |

・クリエイティブ制作のコストと時間がかかる ・スキップされやすい |

| アフィリエイト広告 | 潜在層・顕在層 | CPA(成果報酬課金) | ・費用対効果が明確で、リスクが低い ・第三者の視点で商品を紹介してもらえる |

・掲載されるメディアを選べない場合がある ・意図しない形で紹介されるリスクがある |

リスティング広告(検索連動型広告)

リスティング広告は、ユーザーがGoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、その検索結果ページに表示されるテキスト形式の広告です。検索連動型広告とも呼ばれます。

最大の特徴は、「〇〇 おすすめ」「〇〇 料金」といったように、商品やサービスに対するニーズや興味が明確な「顕在層」に直接アプローチできる点です。自ら情報を探しているユーザーに広告を表示するため、他の広告手法に比べてクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が高くなる傾向にあります。

課金方式は主にCPC(Cost Per Click:クリック課金)が採用されており、広告が表示されただけでは費用は発生せず、ユーザーが広告をクリックして初めて料金がかかる仕組みです。そのため、無駄な広告費を抑えやすく、低予算からでも始めやすいというメリットがあります。

一方で、人気のキーワードは競合が多く、クリック単価(1クリックあたりの費用)が高騰しやすいというデメリットもあります。また、そもそも検索行動をしないような潜在層へのアプローチには向いていません。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像(バナー)や動画、テキスト形式の広告です。Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!広告 ディスプレイ広告(YDA)などが代表的です。

リスティング広告が「検索」という能動的なユーザーを狙うのに対し、ディスプレイ広告はWebサイトを閲覧しているユーザーの目に入る形で表示されるため、まだ自社の製品やサービスを知らない「潜在層」へのアプローチに非常に有効です。幅広い層にリーチできるため、新商品の認知度向上やブランディングを目的とするキャンペーンに適しています。

また、一度自社のサイトを訪れたユーザーを追いかけて広告を表示する「リターゲティング(リマーケティング)」という手法が使えるのも大きな強みです。購入を迷っているユーザーに再度アプローチすることで、コンバージョンを後押しする効果が期待できます。

課金方式は、CPM(Cost Per Mille:インプレッション課金)やCPCが主流です。デメリットとしては、直接的なニーズがないユーザーにも表示されるため、リスティング広告に比べてクリック率やコンバージョン率は低くなる傾向があります。

SNS広告

SNS広告は、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LINE、TikTokといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のプラットフォーム上に配信する広告です。

最大の特徴は、各プラットフォームが保有する詳細なユーザーデータを活用した精度の高いターゲティングです。年齢、性別、地域といった基本的なデモグラフィック情報はもちろん、興味・関心、ライフイベント、フォローしているアカウントなど、非常に細かい条件で配信対象を絞り込めます。

また、ユーザーのタイムラインやフィードに自然な形で溶け込むように表示されるため、広告色を抑えながら情報を届けることができます。ユーザーによる「いいね」やコメント、シェアといったエンゲージメントを通じて情報が拡散され、広告費をかけずにリーチが拡大する可能性がある点もSNS広告ならではの魅力です。

Facebook広告・Instagram広告

Meta社が提供する広告プラットフォームで、両方の媒体に同時に広告を配信できます。実名登録制であるFacebookの正確なユーザーデータを基にした、ビジネス向けの精緻なターゲティングが強みです。BtoB、BtoC問わず幅広い業種で活用されています。ビジュアルが重視されるInstagramは、アパレルやコスメ、食品といった商材と特に相性が良い媒体です。

X(旧Twitter)広告

リアルタイム性と拡散力の高さが特徴です。「いま」話題になっていることやトレンドに関連付けた広告配信が得意で、キャンペーンの告知やイベントの集客などで効果を発揮します。リポスト(リツイート)による二次拡散が期待できるため、爆発的に情報が広がる可能性があります。

LINE広告

国内で圧倒的なユーザー数を誇るコミュニケーションアプリ「LINE」上に配信できる広告です。他のSNSではリーチしにくい中高年層を含む、幅広い年齢層にアプローチできるのが最大の強みです。LINE NEWSやLINE VOOM、トークリストなど、多様な掲載面に配信できます。

TikTok広告

10代〜20代の若年層を中心に絶大な人気を誇るショート動画プラットフォームです。音声付きの動画広告が基本で、ユーザーが作成するコンテンツの間に自然な形で表示されます。トレンドの楽曲やエフェクトを活用することで、エンターテインメント性の高い広告を制作できれば、ユーザーに好意的に受け入れられやすいのが特徴です。

動画広告

動画広告は、YouTubeに代表される動画共有プラットフォームや、SNS、Webサイトの広告枠などで配信される動画形式の広告です。テキストや静止画に比べて情報量が多く、製品の魅力やブランドの世界観を短時間で視覚的・聴覚的に伝えられる点が最大のメリットです。

YouTube広告には、動画の再生前や再生中に表示される「インストリーム広告」や、関連動画の横や検索結果に表示される「インフィード動画広告」など、様々なフォーマットがあります。

ユーザーの記憶に残りやすく、ブランディング効果が高い一方で、質の高い動画クリエイティブを制作するにはコストと時間がかかるというデメリットがあります。また、多くの動画広告はユーザーがスキップ(再生を中断)できるため、冒頭の数秒でいかに興味を引くかが非常に重要になります。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告は、アフィリエイター(個人ブログの運営者やインフルエンサーなど)に自身のメディアで商品やサービスを紹介してもらい、その紹介を通じて購入や申込みといった成果(コンバージョン)が発生した場合にのみ、報酬を支払う「成果報酬型」の広告です。

広告主は、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)と呼ばれる仲介業者を通じて、多くのアフィリエイターに広告掲載を依頼します。

最大のメリットは、CPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価)を固定できるため、費用対効果が非常に明確で、広告費の無駄が発生しにくい点です。クリックや表示だけでは費用がかからないため、リスクを抑えて出稿できます。また、第三者であるアフィリエイターの視点から客観的に商品を紹介してもらえるため、ユーザーに信頼感を与えやすいという利点もあります。

デメリットとしては、どのようなメディアに掲載されるかを広告主側で完全にコントロールすることが難しく、ブランドイメージに合わないサイトで紹介されてしまうリスクがある点が挙げられます。

その他の広告(純広告・記事広告など)

上記以外にも、特定のWebサイトの広告枠を期間や表示回数を保証して買い取る「純広告(バナー広告)」や、メディアの編集部が記事コンテンツとして商品やサービスを紹介する「記事広告(タイアップ広告)」などがあります。

純広告は、Yahoo! JAPANのトップページのような多くの人が訪れるメディアの目立つ場所に掲載することで、短期間で大規模なリーチを獲得し、ブランディング効果を高めたい場合に有効です。

記事広告は、通常の広告よりも読み物としての要素が強く、第三者の視点から深く商品理解を促すことができます。広告色を薄めつつ、ユーザーに有益な情報として自然に受け入れられやすいのが特徴です。

広告運用の具体的な仕事内容5ステップ

広告運用の仕事は、単に広告クリエイティブを作成して入稿するだけではありません。成果を最大化するためには、事前の戦略設計から配信後の効果測定、そして改善活動まで、一連のプロセスを体系的に進める必要があります。ここでは、広告運用担当者が日々行っている具体的な仕事内容を5つのステップに分けて詳しく解説します。

① 戦略設計(KGI・KPI設定)

広告運用を始めるにあたり、最も重要で最初のステップが戦略設計です。ここでの計画が曖昧だと、その後のすべての活動が方向性を見失ってしまいます。

まず、広告を出稿する最終的な目的であるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を明確に定義します。KGIは、ビジネス上のゴールと直結する具体的な数値目標であるべきです。例えば、「半年でECサイトの売上を300万円増やす」「四半期で新規の有料会員を500人獲得する」といった形です。

次に、そのKGIを達成するための中間目標として、複数のKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。KPIは、広告運用の日々の活動が順調に進んでいるかを測るための「計器」の役割を果たします。代表的なKPIには以下のようなものがあります。

- インプレッション数(Impression): 広告が表示された回数。認知度の指標。

- クリック数(Click): 広告がクリックされた回数。

- クリック率(CTR: Click Through Rate):

クリック数 ÷ インプレッション数 × 100。広告の魅力度を測る指標。 - コンバージョン数(CV): 商品購入や資料請求など、設定した成果の達成数。

- コンバージョン率(CVR: Conversion Rate):

コンバージョン数 ÷ クリック数 × 100。広告から遷移した先のLP(ランディングページ)の質や、広告との整合性を測る指標。 - 顧客獲得単価(CPA: Cost Per Acquisition):

広告費用 ÷ コンバージョン数。1件の成果を獲得するためにかかった費用。 - 広告費用対効果(ROAS: Return On Advertising Spend):

広告経由の売上 ÷ 広告費用 × 100。広告費に対してどれだけの売上が得られたかを示す指標。

これらのKPIに対して、過去の実績や業界の平均値などを参考に、具体的な目標数値を設定します。例えば、「CPAを5,000円以内に抑える」「ROASを400%以上にする」といった目標です。この戦略設計段階で、ターゲット顧客のペルソナ(具体的な人物像)やカスタマージャーニー(顧客が認知から購買に至るまでのプロセス)を明確にしておくことも、後の媒体選定やクリエイティブ作成において非常に重要になります。

② 媒体選定とアカウント開設

戦略設計で定めた目的とターゲットに基づき、どの広告媒体を利用するかを選定します。例えば、BtoB商材で決裁権を持つビジネスパーソンにアプローチしたいならFacebook広告やリスティング広告が有効かもしれません。若者向けのファッションブランドの認知を広げたいなら、Instagram広告やTikTok広告が最適でしょう。

各媒体の特性(ユーザー層、ターゲティング精度、広告フォーマットなど)を深く理解し、自社の戦略に最も合致するものを選びます。多くの場合、単一の媒体だけでなく、複数の媒体を組み合わせて相乗効果を狙うこともあります。

媒体が決まったら、それぞれの広告プラットフォーム(Google広告、Yahoo!広告、Meta広告など)で広告アカウントを開設します。開設自体はオンラインで完結することがほとんどですが、支払い情報(クレジットカードなど)の登録や、ビジネス情報の入力などが必要になります。また、コンバージョンを正確に計測するために、ウェブサイトに「コンバージョンタグ」や「ピクセル」と呼ばれる計測用のコードを設置する作業もこの段階で行います。

③ 広告の作成・入稿

アカウントの準備が整ったら、いよいよ広告そのものを作成し、管理画面から入稿するステップです。この作業は、広告の種類によって内容が大きく異なります。

- リスティング広告の場合:

- キーワード選定: ユーザーがどのような語句で検索したときに広告を表示させるかを決めます。関連キーワードを洗い出し、検索ボリュームや競合性、コンバージョンへの繋がりやすさを考慮して選定します。

- 広告文の作成: 検索結果画面でユーザーの目を引き、クリックしたくなるような見出しと説明文を作成します。文字数制限の中で、商品の強みや価格、限定性などを効果的に盛り込むライティングスキルが求められます。

- ディスプレイ広告・SNS広告の場合:

- クリエイティブの作成: ユーザーの視覚に訴えるバナー画像や動画を制作します。ターゲットに響くデザインやメッセージを考え、複数のパターンを用意してテストすることが一般的です。

- ターゲティング設定: 年齢、性別、地域、興味・関心、行動データなど、プラットフォームの機能を使って広告を配信する対象を詳細に設定します。

作成した広告は、各媒体の管理画面の構造(多くは「キャンペーン」→「広告グループ」→「広告」という階層構造)に従って入稿します。この際、1日の予算や入札単価、配信スケジュールなども設定します。

④ 配信・モニタリング

広告の審査が完了し、配信が開始されたら、運用担当者の仕事はモニタリングのフェーズに入ります。これは、配信状況をリアルタイムで監視し、異常がないか、計画通りに進んでいるかを確認する重要な作業です。

具体的には、広告管理画面に毎日ログインし、以下のような項目をチェックします。

- 予算の消化ペース: 1日の予算を使いすぎていないか、逆に消化が遅すぎないか。

- 主要KPIの進捗: 設定したCTR、CPA、CVRなどのKPIが目標値に対してどう推移しているか。

- 広告表示の状況: 特定の広告やキーワードだけが配信されていない、などの問題が起きていないか。

もし予期せぬ問題(例:クリック単価の急騰、コンバージョン数の急減)が発生した場合は、その原因を迅速に特定し、入札単価の調整や広告の一時停止といった対応を取ります。この日々の地道なモニタリングが、大きな損失を防ぎ、安定した広告運用を実現するための基盤となります。

⑤ 効果測定・分析・改善

広告運用において最も価値のある活動が、この効果測定・分析・改善のサイクルです。一定期間(毎日、毎週、毎月など)の配信データを基にレポートを作成し、その数値から「何がうまくいっていて、何が課題なのか」を読み解きます。

分析の切り口は多岐にわたります。

- 広告クリエイティブ別の比較: どの広告文やバナーのCTR、CVRが高いか?

- キーワード別の比較: どのキーワードがコンバージョンに繋がっているか? 逆に、費用ばかりかかって成果の出ないキーワードはどれか?

- ターゲティング別の比較: どの年齢層や性別、地域のユーザーからの反応が良いか?

- デバイス別の比較: パソコンとスマートフォン、どちらからのコンバージョンが多いか?

- 時間帯・曜日別の比較: 成果が出やすい時間帯や曜日はあるか?

これらの分析から得られた洞察に基づき、「なぜその結果になったのか」という仮説を立て、次の改善アクションを計画します。例えば、「30代女性向けのクリエイティブAのCVRが高い」という事実から、「この層には、共感を呼ぶライフスタイル訴求が有効なのではないか」という仮説を立て、「クリエイティブBも同様のコンセプトで作成してA/Bテストを実施する」という改善策を実行します。

この「データに基づく仮説立案 → 施策実行 → 結果検証」というPDCAサイクルを高速で回し続けることこそが、広告運用の成果を継続的に向上させるための唯一の方法であり、運用担当者の腕の見せ所と言えるでしょう。

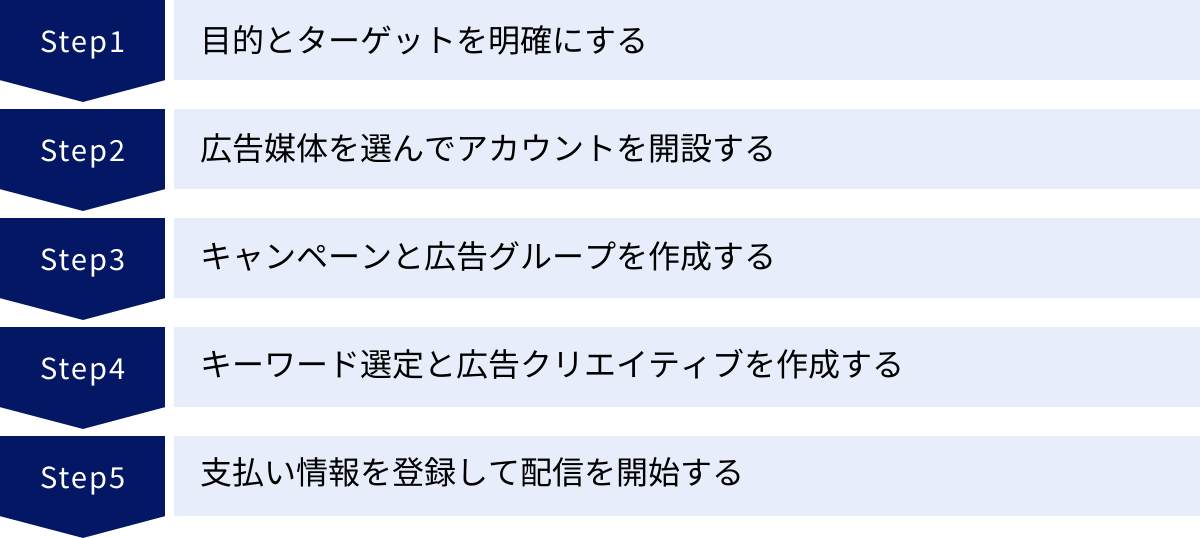

初心者が広告運用を始めるための5ステップ

「広告運用」と聞くと専門的で難しそうに感じるかもしれませんが、基本的なステップを一つずつ踏んでいけば、初心者でも広告を配信することは可能です。ここでは、個人事業主や企業のWeb担当者が、初めてWeb広告を出稿する際の具体的な手順を5つのステップで解説します。特に、多くの人が最初に試すであろうリスティング広告を念頭に置いて説明します。

① 目的とターゲットを明確にする

何よりもまず、「何のために広告を出すのか」という目的と、「誰に広告を届けたいのか」というターゲットを具体的に定義することから始めます。この最初のステップが、広告運用の成否を大きく左右します。

- 目的の明確化:

- 「売上を上げたい」という漠然とした目標ではなく、「自社のオンラインショップで、新商品の〇〇を月に50個販売する」「実店舗への来店予約を月に20件獲得する」のように、具体的で測定可能な目標(KGI)を設定しましょう。

- 最初は、資料請求や無料トライアルの申し込みといった、購入よりもハードルの低いコンバージョンを目標に設定するのも良い方法です。

- ターゲットの明確化:

- 「30代の女性」といった大まかな括りではなく、より具体的な人物像である「ペルソナ」を描いてみましょう。

- (例)「都内在住の35歳、共働きの女性。小学生の子供が一人。仕事と育児の両立に悩み、平日の夕食は手軽に作れる時短レシピやミールキットに関心が高い。情報収集は主にスマートフォンで、Instagramや料理レシピサイトをよく利用する。」

- このようにペルソナを具体化することで、後々のキーワード選定や広告文作成の際に、ターゲットの心に響くメッセージは何かを考えやすくなります。

② 広告媒体を選んでアカウントを開設する

目的とターゲットが定まったら、それに最適な広告媒体を選びます。

- 検索ニーズが明確な商品・サービスの場合: ユーザーが課題解決のために検索するキーワードが想像しやすいなら、Google広告やYahoo!広告のリスティング広告が第一候補になります。

- ビジュアルで魅力を伝えたい商材の場合: アパレル、コスメ、食品、インテリアなどであれば、Instagram広告やFacebook広告が効果的です。

- 幅広い層に認知を広げたい場合: ディスプレイ広告やYouTube広告が適しています。

ここでは、最も始めやすいGoogle広告を例に挙げます。Google広告の公式サイトにアクセスし、「今すぐ開始」ボタンからアカウント作成プロセスに進みます。Googleアカウントがあれば、画面の指示に従ってビジネス情報やウェブサイトのURLを入力していくだけで、比較的簡単にアカウントを開設できます。この際、支払い方法としてクレジットカード情報を登録する必要があります。

③ キャンペーンと広告グループを作成する

広告アカウントの中は、「キャンペーン」「広告グループ」「広告・キーワード」という3つの階層で構成されています。この構造を理解し、整理して設定することが、効率的な運用への第一歩です。

- キャンペーン:

- 広告アカウントにおける最も大きな単位です。広告の目的(販売、見込み客獲得など)、予算、ターゲット地域、配信スケジュールといった、広告活動全体の大きな枠組みをここで設定します。

- 例えば、「商品Aの販売促進キャンペーン」「商品Bの認知拡大キャンペーン」のように、商材や目的ごとにキャンペーンを分けるのが一般的です。

- 広告グループ:

- キャンペーンの下に位置する単位で、より具体的なテーマやターゲットごとに広告とキーワードをまとめるための箱のようなものです。

- 例えば、「商品Aの販売促進キャンペーン」の中に、「価格訴求グループ」「機能訴求グループ」「競合比較グループ」といった形で広告グループを作成します。

- このようにテーマを細かく分けることで、ユーザーの検索意図と広告内容、そして遷移先のランディングページ(LP)の内容を一致させやすくなり、広告の品質が高まり、結果としてCPAの改善に繋がります。

④ キーワード選定と広告クリエイティブを作成する

いよいよ、広告の核となる部分の作成です。

- キーワード選定:

- 設定した広告グループのテーマに沿って、ユーザーが検索しそうなキーワードをリストアップします。

- 最初は、「[商品名] + 通販」「[地域名] + [サービス名]」のように、購買意欲が高いと考えられる具体的なキーワード(2〜3語の組み合わせ)から始めるのがおすすめです。

- Googleの「キーワードプランナー」などの無料ツールを使えば、各キーワードの月間検索ボリュームや競合性、推奨入札単価などを調べることができるため、必ず活用しましょう。

- 広告クリエイティブ(広告文)の作成:

- リスティング広告の場合、限られた文字数の中でユーザーのクリックを促す魅力的な見出しと説明文を作成する必要があります。

- 【作成のコツ】

- キーワードを含める: 広告文にユーザーが検索したキーワードを入れると、関連性が高いと認識され、クリックされやすくなります。

- 具体的な数字を入れる: 「満足度95%」「30%OFF」など、具体的な数字は信頼性と説得力を高めます。

- ベネフィットを伝える: 商品の機能(What)だけでなく、それによってユーザーが得られる未来(Benefit)を訴求します。(例:「高機能な掃除機」→「週末の掃除が15分で終わる」)

- 限定性・緊急性を出す: 「今月末まで」「先着100名様限定」といった文言は、行動を後押しします。

⑤ 支払い情報を登録して配信を開始する

最後に、キャンペーンに設定した予算や入札単価、作成した広告の内容を再確認し、問題がなければ配信をオンにします。多くの広告プラットフォームでは、広告内容がポリシーに準拠しているかどうかの審査が行われ、通常は数時間〜1営業日程度で承認され、配信が開始されます。

配信が始まったら、それで終わりではありません。最低でも1日に1回は管理画面を確認し、予算が想定外の使われ方をしていないか、クリック数や表示回数がゼロのままになっていないかなどをチェックする習慣をつけましょう。最初は少額の予算から始め、データを見ながら少しずつ改善を加えていくことが、初心者にとって失敗の少ない進め方です。

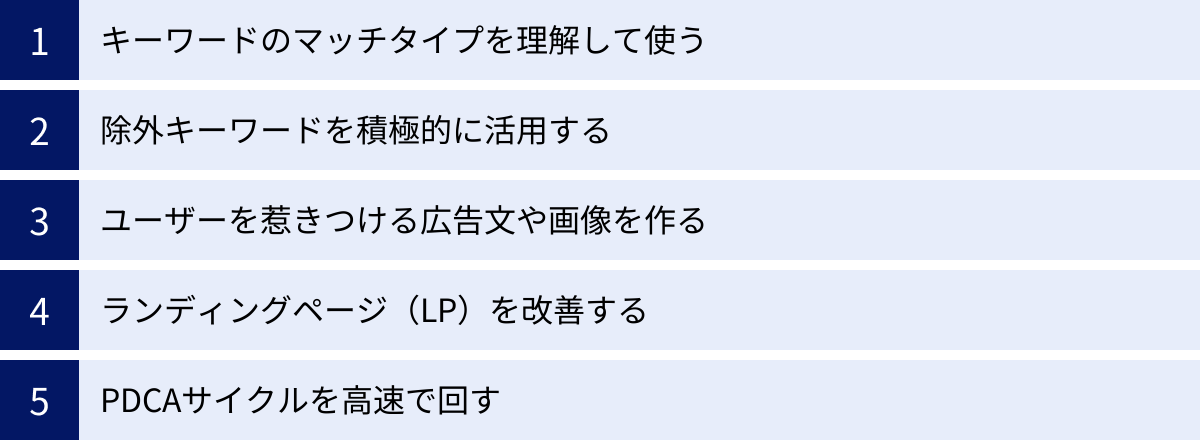

広告運用の効果を高める5つのコツ

広告運用は、ただ設定して配信するだけでは、なかなか期待通りの成果は得られません。予算を無駄にせず、費用対効果を最大化するためには、データに基づいた細やかな調整と改善が不可欠です。ここでは、特に初心者がつまずきやすいポイントを中心に、広告運用の効果を飛躍的に高めるための5つの実践的なコツを紹介します。

① キーワードのマッチタイプを理解して使う

リスティング広告において、キーワードのマッチタイプの適切な使い分けは、費用対効果に直結する非常に重要な要素です。マッチタイプとは、登録したキーワードとユーザーが実際に検索した語句(検索クエリ)が、どの程度一致した場合に広告を表示させるかを制御する設定です。主に以下の3種類があります。

- 部分一致: 登録したキーワードの類義語、関連語句、表記ゆれなど、システムが関連性が高いと判断した幅広い検索クエリに対して広告が表示されます。

- メリット: 自分で想定していなかったコンバージョンに繋がるキーワードを発見できる可能性があります。リーチを最大化したい場合に有効です。

- デメリット: 意図しない検索クエリにも広告が表示されやすく、無駄なクリックが増えるリスクが最も高いです。

- 例: 「女性 スニーカー」で登録 → 「レディース シューズ」「婦人靴 通販」などでも表示される可能性がある。

- フレーズ一致: 登録したキーワードと同じ語順で、前後に他の語句が含まれる検索クエリに広告が表示されます。(語順が異なる場合や、中間に他の語句が入る場合にも拡張して表示されることがあります)

- メリット: 部分一致よりは表示範囲を絞りつつ、ある程度の拡張性を持たせることができます。

- デメリット: 語順が重要なキーワードの場合に有効ですが、それでも意図しない組み合わせで表示されることがあります。

- 例: 「東京 ホテル」で登録 → 「東京 ホテル 予約」「格安 東京 ホテル」などで表示。

- 完全一致: 登録したキーワードと完全に同じ意味または意図を持つ検索クエリにのみ広告が表示されます。(誤字や送り仮名の違いなど、ごくわずかな表記ゆれは含まれます)

- メリット: 最も広告表示をコントロールしやすく、コンバージョンに繋がりやすいと確信できるキーワードに使うことで、無駄な広告費を最小限に抑えられます。

- デメリット: 表示回数が少なくなり、機会損失を生む可能性があります。

【コツ】

初心者はまず、コンバージョン獲得の確度が高いと考えられるキーワードを「フレーズ一致」や「完全一致」で設定し、無駄な費用を抑えながら運用を始めるのがおすすめです。そして、運用の過程でコンバージョンに繋がった実績のある検索クエリを分析し、それらを新たに追加していくという流れが安全かつ効果的です。部分一致は、ある程度データが蓄積され、予算に余裕が出てきてから、新たなキーワード発掘のためにテスト的に使用すると良いでしょう。

② 除外キーワードを積極的に活用する

マッチタイプの活用と並行して、絶対にマスターしたいのが「除外キーワード」の設定です。これは、特定の語句を含む検索クエリに対しては、広告を「表示させない」ようにする機能です。

広告を配信していると、必ず「無料」「中古」「とは」「求人」「自作」といった、自社のビジネスの成果に繋がらない検索クエリでクリックが発生します。これらを放置すると、貴重な広告予算がみるみるうちに溶けていってしまいます。

定期的に広告管理画面の「検索語句レポート」を確認し、成果に繋がらないと判断した語句を、発見次第すぐさま除外キーワードとして登録する習慣をつけましょう。この地道な作業を繰り返すことで、広告のターゲティング精度が研ぎ澄まされ、CPA(顧客獲得単価)の改善に大きく貢献します。例えば、新品の高級家具を販売しているなら、「中古」「格安」「アウトレット」「作り方」といったキーワードは真っ先に除外すべきです。

③ ユーザーを惹きつける広告文や画像を作る

広告運用はデータ分析が重要ですが、最終的にユーザーの心を動かしてクリックさせるのは、広告文やバナー画像といった「クリエイティブ」です。どれだけ優れたターゲティングをしても、クリエイティブが魅力的でなければ成果には繋がりません。

- 広告文のポイント(4Uの原則):

- Urgent(緊急性): 「本日限定」「残り3名」など、今すぐ行動すべき理由を示す。

- Unique(独自性): 「業界唯一の〇〇技術」「当店だけのオリジナル」など、他にはない強みをアピールする。

- Ultra-specific(超具体的): 「顧客満足度98%」「3分で完了」など、具体的な数字や事実で訴える。

- Useful(有益性): 「〇〇の悩みを解決」「あなたの〇〇がこう変わる」など、ユーザーにとっての利益(ベネフィット)を提示する。

- バナー画像のポイント:

- 視認性: 瞬時に何の広告か分かる、シンプルで分かりやすいデザインを心がける。

- ターゲットへの訴求: ペルソナに響く人物モデルや世界観を表現する。

- テキストとの連携: 画像だけでなく、キャッチコピーで行動を促す。

そして最も重要なのは、複数のパターンのクリエイティブを作成し、A/Bテストを実施することです。「おそらくAのほうが反応が良いだろう」という思い込みは禁物です。実際に配信してみて、どの広告文のCTRが高いか、どのバナー画像のCVRが良いかをデータで判断し、パフォーマンスの良いものに絞り込んでいく。この繰り返しが、クリエイティブの質を継続的に高めていきます。

④ ランディングページ(LP)を改善する

広告運用の成果は、広告そのものだけでなく、広告をクリックした先の遷移ページである「ランディングページ(LP)」の品質に大きく左右されます。せっかく高い費用をかけてユーザーをLPに誘導しても、そのLPが分かりにくかったり、魅力に欠けていたりすれば、ユーザーはすぐに離脱してしまい、コンバージョンには至りません。

- 広告との一貫性(メッセージマッチ): 広告文で「初回半額」と謳っているのに、LPのどこにもその情報が書かれていない、といった不一致は最悪です。広告で提示したメッセージとLPのファーストビュー(最初に表示される画面)の内容を一致させ、ユーザーに安心感と納得感を与えましょう。

- CVへの導線: 申し込みボタンや購入ボタン(CTAボタン)は、ユーザーが迷わないように、目立つ色で分かりやすい場所に設置します。

- 表示速度: LPの表示が遅いと、ユーザーは読み込みが終わる前に離脱してしまいます。画像の圧縮などを行い、ページの表示速度を最適化することは非常に重要です。

- フォームの最適化(EFO): 入力項目が多すぎたり、分かりにくかったりするフォームは、離脱の大きな原因になります。入力項目は必要最小限に絞り込みましょう。

広告のCVRが低い場合、問題は広告自体ではなくLPにあるケースが非常に多いです。広告の改善と並行して、LPO(Landing Page Optimization:ランディングページ最適化)にも取り組みましょう。

⑤ PDCAサイクルを高速で回す

これまで述べてきたコツのすべてに通じる、最も本質的な心構えが「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を止めずに、高速で回し続ける」ことです。

- Plan(計画): データ分析に基づき、「このキーワードの入札を強化すればCVが増えるのではないか」「この広告文に変えればCTRが上がるのではないか」といった仮説と改善計画を立てる。

- Do(実行): 計画した施策を実際に実行する。

- Check(評価): 施策実行後のデータを収集し、仮説が正しかったかどうかを検証する。

- Action(改善): 検証結果を踏まえ、うまくいった施策は継続・拡大し、うまくいかなかった施策は中止または修正して、次のPlanに繋げる。

広告運用の世界に「一度設定すれば未来永劫うまくいく」という正解はありません。市場の状況、競合の動向、ユーザーの心理は常に変化します。完璧な計画を立てることに時間をかけるよりも、小さな仮説検証をスピーディーに繰り返し、改善を積み重ねていく姿勢こそが、継続的に成果を出し続ける運用者の共通点です。

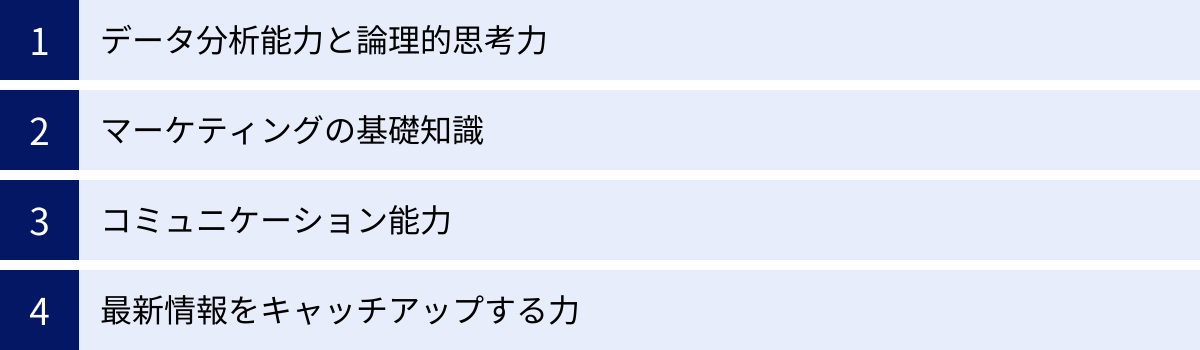

広告運用に必要なスキル

広告運用は、データを扱うサイエンティストのような側面と、ユーザー心理を読み解くマーケターのような側面を併せ持つ、複合的なスキルが求められる仕事です。ここでは、優れた広告運用担当者になるために特に重要となる4つのスキルについて解説します。

データ分析能力と論理的思考力

広告運用の根幹をなすのが、膨大なデータの中から課題や改善のヒントを見つけ出す分析能力です。広告管理画面に表示されるインプレッション数、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、顧客獲得単価(CPA)といった数々の指標。これらの数値がなぜ変動したのか、その背景にある要因は何かを多角的に考察する力が求められます。

例えば、「CPAが悪化した」という事象に対して、

- クリック単価(CPC)が上がったのか? → 競合の入札が強まった? 広告の品質が低下した?

- コンバージョン率(CVR)が下がったのか? → LPに問題がある? 広告とLPのメッセージがずれている? ターゲットではないユーザーを連れてきている?

- 特定のキーワードや広告グループだけで悪化しているのか?

- 特定のデバイス(PC/スマホ)や地域、時間帯で悪化しているのか?

このように、事象を分解し、原因を特定するための仮説を立て、その仮説を検証するために次の一手を打つというプロセスには、論理的思考力(ロジカルシンキング)が不可欠です。感覚や経験則だけに頼るのではなく、客観的なデータという事実(ファクト)に基づいて、筋道を立てて物事を考え、再現性のある打ち手を導き出す能力が、安定した成果を生み出す上で極めて重要になります。

マーケティングの基礎知識

広告運用は、デジタルマーケティングという大きな枠組みの中の一つの施策に過ぎません。したがって、広告という「点」だけでなく、マーケティング全体の「線」や「面」で物事を捉える視点が求められます。

- カスタマージャーニー: 顧客が商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入に至るまでの一連のプロセスを理解しているか。広告は、このジャーニーのどの段階にいる顧客に、どのようなメッセージを届けるべきかを考える必要があります。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの観点から市場環境を分析するフレームワーク。自社の強みは何か、競合とどう差別化するか、顧客は何を求めているかを理解することで、より効果的な広告戦略を立案できます。

- 4P/4C分析: 製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販促(Promotion)といった企業視点の4Pと、顧客価値(Customer Value)、顧客コスト(Cost)、利便性(Convenience)、コミュニケーション(Communication)といった顧客視点の4C。これらの要素を理解することで、広告メッセージの訴求軸を多角的に検討できます。

これらのマーケティングの基礎知識があることで、単なる「広告オペレーター」ではなく、ビジネス全体の成長に貢献できる「マーケター」としての視点を持った広告運用が可能になります。

コミュニケーション能力

広告運用の仕事は、一人でパソコンに向かって黙々と作業するだけではありません。むしろ、社内外の様々な関係者と円滑に連携するためのコミュニケーション能力が非常に重要です。

- 社内での連携:

- 営業部門: 現場の顧客の声や、どのような訴求が響くかといったリアルな情報をヒアリングし、広告クリエイティブに活かす。

- 商品開発部門: 新商品の特徴や開発背景を深く理解し、広告で伝えるべき本質的な価値を抽出する。

- 経営層: 広告の成果や課題、今後の戦略を、専門用語を多用せず分かりやすく説明し、理解と協力を得る(レポーティング能力)。

- 社外での連携:

- 広告代理店: 代理店に運用を委託している場合、自社のビジネス目標を正確に伝え、対等なパートナーとして建設的な議論を行う。

- 制作会社: バナー画像やLPの制作を依頼する際に、広告戦略に基づいた的確なディレクションを行う。

これらの関係者から必要な情報を引き出し、自身の考えを正確に伝え、協力を仰ぎながらプロジェクトを進めていくためには、高度なコミュニケーション能力が不可欠です。

最新情報をキャッチアップする力

Web広告の世界は、技術の進化や市場の変化が非常に激しい「ドッグイヤー」とも言える業界です。GoogleやMetaといったプラットフォームは、アルゴリズムのアップデートや新しい広告フォーマットの追加、管理画面の仕様変更などを頻繁に行います。

昨日まで有効だった手法が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。そのため、広告運用担当者には、常にアンテナを高く張り、最新の情報を自ら学び続ける意欲と姿勢が強く求められます。

- 情報収集の方法:

- 各広告媒体の公式ブログやヘルプページを定期的にチェックする。

- 業界の専門メディアや有名マーケターのSNSをフォローする。

- セミナーやウェビナーに積極的に参加し、同業者と情報交換する。

新しい機能をいち早く試したり、業界のトレンドを自社の戦略に取り入れたりすることで、競合他社に先んじた優位性を築くことができます。変化を恐れるのではなく、変化を楽しみ、自らの成長の機会と捉えられる知的好奇心が、この仕事で長く活躍するための鍵となります。

広告運用のやりがいと大変なこと

広告運用の仕事は、企業の成長にダイレクトに貢献できる魅力的な職種ですが、同時に厳しさや難しさも伴います。ここでは、広告運用の「やりがい」と「大変なこと」の両面を具体的に解説します。この仕事を目指す上で、自分自身の適性や価値観と合っているかを考える参考にしてください。

広告運用のやりがい

成果が数字として明確にわかる

広告運用の最大のやりがいは、自分が行った施策の結果が、クリック数、コンバージョン数、CPA、ROASといった明確な「数字」としてリアルタイムに現れることです。

例えば、「広告文のA案とB案でテストした結果、B案のクリック率が1.5倍に向上した」「LPのボタンの色を変えただけで、コンバージョン率が20%改善した」といった成果が、客観的なデータでダイレクトに可視化されます。自分の仮説が正しかったことが証明された瞬間の達成感は、何物にも代えがたいものがあります。日々の改善活動の積み重ねが、目に見える形で成果に繋がっていくプロセスは、ゲームを攻略していくような面白さがあり、仕事へのモチベーションを高く保つ要因となります。

企業の売上に直接貢献できる

広告運用は、多くのマーケティング活動の中でも、特に企業の「売上」という最終的なゴールに直結しやすい業務です。自分が運用する広告アカウントの予算が大きくなればなるほど、その成果が会社全体の業績に与えるインパクトも大きくなります。

「今月の売上目標達成は、君が運用してくれた広告からの流入が大きかったよ」と経営層や営業部門から感謝された時など、自分の仕事が事業の成長を支えているという実感を得やすいポジションです。単なる作業者ではなく、ビジネスを動かす当事者の一人であるという責任感と誇りを感じられる点は、大きなやりがいと言えるでしょう。

幅広い業界の知識が身につく

特に広告代理店で働く場合や、事業会社でも多様な製品・サービスを扱う環境であれば、様々な業界の広告運用に携わる機会があります。化粧品、不動産、金融、人材、教育など、担当する案件ごとに、その業界特有のビジネスモデル、ターゲット顧客、商習慣、法律などを深く学ぶ必要があります。

これは、常に新しいことを学び続ける必要があるという大変さの裏返しでもありますが、知的好奇心が旺盛な人にとっては非常に刺激的な環境です。多様な業界のマーケティング知識や成功・失敗事例が自分の中に蓄積されていくことで、マーケターとしての視野が広がり、応用力のあるスキルを身につけることができます。

広告運用の大変なこと

常に最新の情報を学び続ける必要がある

Web広告業界は変化のスピードが非常に速く、広告プラットフォームの仕様変更やアルゴリズムのアップデートは日常茶飯事です。新しい広告メニューや機能も次々と登場します。

そのため、一度覚えた知識がすぐに陳腐化してしまう可能性があり、常に自ら情報をキャッチアップし、学習し続ける努力が不可欠です。業務時間外に専門書を読んだり、セミナーに参加したりといった自己投資を怠ると、あっという間に時代遅れの運用者になってしまうというプレッシャーは常に付きまといます。この絶え間ない変化に対応し続けることに、ストレスを感じる人もいるかもしれません。

地道な分析や設定作業が多い

広告運用と聞くと、クリエイティブな戦略を立てる華やかな仕事をイメージするかもしれませんが、実際の業務の多くは、非常に地道で細かい作業の積み重ねです。

毎日管理画面の数値をチェックし、Excelやスプレッドシートでデータを集計・分析する。効果の悪いキーワードを一つひとつ除外設定していく。複数の広告グループに対して、細かい入札単価の調整を行う。こうした泥臭い作業が、成果を出すための土台となります。華やかな部分だけを期待してこの仕事に就くと、そのギャップに戸惑うかもしれません。コツコツとした地道な作業を粘り強く続けられる忍耐力が求められます。

成果が出ない時期のプレッシャー

広告運用は、企業の貴重な予算を預かって行う仕事です。そのため、成果が思うように出ない時期には、大きなプレッシャーを感じることになります。

CPAが高騰し続けたり、コンバージョンが全く発生しなくなったりすると、「このままでは目標を達成できない」「予算を無駄にしてしまっている」という焦りや不安に苛まれることも少なくありません。競合の動きや市場の変化といった外部要因によって、どんなに努力しても成果が出にくい局面もあります。そうした状況でも冷静に原因を分析し、粘り強く改善策を試し続ける精神的なタフさが求められます。

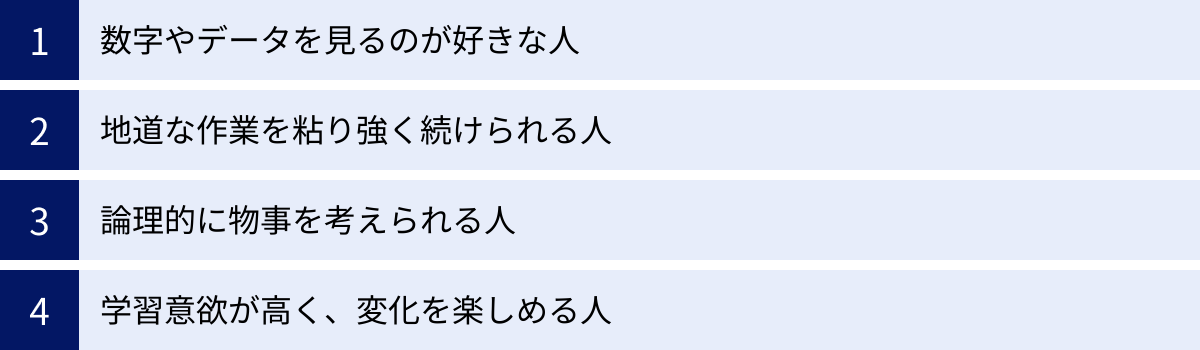

広告運用に向いている人の特徴

広告運用の仕事は、やりがいが大きい一方で、特有の難しさも伴います。そのため、誰もが活躍できるわけではなく、ある種の適性が求められます。もしあなたが広告運用の仕事に興味を持っているなら、以下の特徴に当てはまるかどうかをセルフチェックしてみましょう。

数字やデータを見るのが好きな人

広告運用の仕事は、日々、膨大な量の数値データと向き合うことから始まります。インプレッション、クリック数、CTR、CVR、CPA、ROAS…。これらの数字の羅列を見て、「なぜこの数字は上がったのだろう?」「この指標が低い原因はどこにあるのだろう?」と、その裏側にある意味を読み解くことに面白さを感じられる人は、広告運用に非常に向いています。

逆に、数字やデータを見るだけで頭が痛くなる、感覚や直感だけで物事を進めたい、というタイプの人にとっては、この仕事は苦痛に感じられるかもしれません。「データは嘘をつかない」というスタンスで、客観的な事実に基づいて物事を判断することを楽しめる資質が、まず第一に重要です。

地道な作業を粘り強く続けられる人

広告運用の成果は、一発逆転の派手な施策よりも、日々の地道な改善活動の積み重ねによってもたらされることがほとんどです。

- 検索語句レポートを毎日チェックし、無関係なキーワードを除外する。

- パフォーマンスの低い広告を少しずつ停止し、新しいクリエイティブをテストする。

- キーワードごと、広告グループごとに入札単価を細かく調整する。

- 週次や月次のレポートを作成し、分析と考察をまとめる。

こうした一見すると単純で退屈に思えるかもしれない作業を、飽きずに、根気強く、丁寧に行えることが、長期的に安定した成果を出すために不可欠です。華やかな戦略立案だけでなく、こうした泥臭い実行部分を厭わない粘り強さが求められます。

論理的に物事を考えられる人

広告運用における改善活動は、「なんとなく」で行うものではありません。「Aという課題がある → その原因はBではないか? → Bを解決するためにCという施策を試す → 結果、AはDのように変化した」というように、常に仮説と検証のサイクルを回し続けます。

このプロセスにおいては、物事を筋道立てて考える論理的思考力(ロジカルシンキング)が必須です。感情や思い込みに流されることなく、データという客観的な事実をベースに、「なぜそうなったのか(Why)」を深く掘り下げ、「ではどうすべきか(So What/How)」という具体的なアクションに繋げられる能力が、運用パフォーマンスの差となって現れます。複雑な事象を要素分解し、原因と結果の関係を正確に捉えることが得意な人は、広告運用者として大いに活躍できるでしょう。

学習意欲が高く、変化を楽しめる人

前述の通り、Web広告業界は技術の進化やトレンドの変化が非常に激しい世界です。GoogleやMetaなどのプラットフォームは頻繁にアップデートを行い、新しい広告手法が次々と生まれては消えていきます。

そのため、現状の知識やスキルに安住していては、すぐに取り残されてしまいます。常に新しい情報を自ら探し求め、積極的に学び、試していくことに喜びを感じられる学習意欲の高い人が、この業界で生き残っていけます。

さらに言えば、その「変化」をストレスとして捉えるのではなく、「新しいことに挑戦できるチャンス」と前向きに捉え、楽しめるようなマインドセットを持っている人にとって、広告運用の仕事は常に刺激的で飽きることのない、魅力的なフィールドであり続けるでしょう。

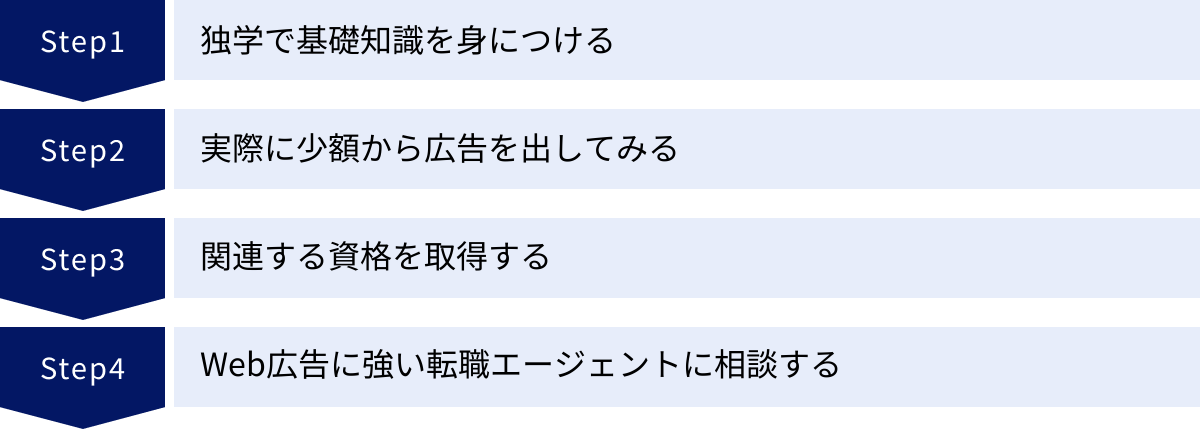

未経験から広告運用担当者になるには

広告運用のスキルは専門性が高く、需要も大きいため、未経験からでも挑戦したいと考える人は少なくありません。全くの異業種からでも、正しいステップを踏めば広告運用担当者へのキャリアチェンジは十分に可能です。ここでは、そのための具体的な方法を4つのステップで紹介します。

独学で基礎知識を身につける

まずは、広告運用に関する基本的な知識を自分自身で学ぶことから始めましょう。面接の場で「広告運用に興味があります」と言うだけでは説得力がありません。基礎的な用語や仕組みを理解していることを示すだけでも、熱意のアピールになります。

- 書籍: Webマーケティングや広告運用の入門書は数多く出版されています。体系的に知識を整理できるため、まずは1〜2冊読んで全体像を掴むのがおすすめです。

- Webサイト・ブログ: 広告運用に関するノウハウを発信している専門メディアや、広告代理店のオウンドメディアは、最新の情報や実践的なテクニックの宝庫です。ブックマークして日常的にチェックする習慣をつけましょう。

- 公式の学習リソース: Googleの「スキルショップ」や、Yahoo!広告の「公式ラーニングポータル」は、無料で利用できる非常に優れた学習教材です。各広告プラットフォームの基本的な仕組みから認定資格の対策まで、公式ならではの正確な情報を学ぶことができます。まずはここから始めるのが最も確実な方法です。

実際に少額から広告を出してみる

未経験者にとって最大の武器となるのが、自分自身で広告を運用した「実績」です。知識をインプットするだけでなく、実際に手を動かしてアウトプットすることで、学びの深さが格段に変わります。

もし自分自身で運営しているブログやWebサイトがあれば、それを使って広告を出稿してみるのが理想的です。それが難しければ、アフィリエイトサイトを一つ立ち上げて、そのサイトの集客のために広告を出してみるのも良いでしょう。

月に数千円〜1万円程度の少額予算でも構いません。自分で目的を設定し、キーワードを選び、広告文を作り、配信して、結果を分析するという一連のプロセスを経験すること自体に大きな価値があります。面接の場でも、「独学に加えて、実際に月5,000円の予算でリスティング広告を運用し、CPAを〇〇円から△△円まで改善した経験があります」と具体的なエピソードを語れれば、他の未経験者と大きな差をつけることができます。

関連する資格を取得する

資格がなければ広告運用の仕事ができないわけではありませんが、未経験者が客観的に知識レベルと学習意欲を示す上で、資格取得は非常に有効な手段です。特に、以下の資格は業界での認知度も高く、取得しておいて損はありません。

- Google広告認定資格

- Yahoo!広告プロフェッショナル認定資格

これらの資格は無料で受験でき、オンラインで学習から受験まで完結するため、挑戦するハードルは比較的低いと言えます。まずはこれらの基本的な資格を取得し、履歴書に記載することで、選考を有利に進められる可能性が高まります。

Web広告に強い転職エージェントに相談する

ある程度の基礎知識と実践経験、可能であれば資格も取得できたら、いよいよ転職活動のフェーズです。その際、総合型のエージェントだけでなく、IT・Web業界やマーケティング職に特化した転職エージェントを活用することをおすすめします。

専門特化型のエージェントは、業界の動向や各企業が求める人物像を深く理解しており、未経験者歓迎の求人情報(ポテンシャル採用枠)を非公開で持っているケースも少なくありません。

キャリアアドバイザーにこれまでの学習経緯や自身で広告を運用した経験を具体的に伝えることで、自分のスキルや志向に合った企業を紹介してもらえたり、職務経歴書の添削や面接対策で的確なアドバイスをもらえたりする可能性が高まります。一人で活動するよりも、効率的かつ戦略的に転職活動を進めることができるでしょう。

広告運用の仕事に役立つ資格3選

広告運用のスキルを客観的に証明し、キャリアアップや転職活動を有利に進めるために、資格の取得は有効な手段の一つです。ここでは、広告運用担当者にとって特におすすめの、認知度と実用性が高い資格を3つ厳選して紹介します。

| 資格名 | 主催団体 | 特徴 |

|---|---|---|

| Google広告認定資格 | ・世界的に認知度が高い ・リスティング、ディスプレイ、動画など専門分野別に分かれている ・無料で受験可能、オンラインで完結 |

|

| Yahoo!広告プロフェッショナル認定資格 | ヤフー株式会社 | ・日本国内でのYahoo!広告運用のスキルを証明 ・ベーシックとアドバンストのレベルがある ・無料で受験可能、オンラインで完結 |

| ウェブ解析士 | 一般社団法人ウェブ解析士協会 | ・広告だけでなく、Webサイト解析や事業分析など幅広い知識を問われる ・Webマーケティング全体の視点を養える ・認定講座の受講と試験合格が必要(有料) |

① Google広告認定資格

Google広告認定資格は、広告運用者にとって最も基本的かつ重要な資格と言えるでしょう。Google広告に関する専門知識を有していることをGoogle自身が公式に認定するもので、世界中で通用する信頼性の高い資格です。

この資格は、「検索広告」「ディスプレイ広告」「動画広告」「ショッピング広告」「アプリ広告」といった専門分野ごとに分かれています。まずは、リスティング広告のスキルを証明する「Google広告の検索広告認定資格」の取得を目指すのが一般的です。

学習はGoogleが提供する無料のeラーニングプラットフォーム「スキルショップ」で行い、理解度チェックテストを経て、そのままオンラインで認定試験を受験できます。受験料は無料で、何度でも挑戦できるため、未経験者が最初に目指す資格として最適です。有効期間は1年間で、資格を維持するためには毎年試験に合格する必要がありますが、これは常に最新の知識を保っていることの証明にもなります。

参照:Google スキルショップ

② Yahoo!広告プロフェッショナル認定資格

Googleと並び、日本国内の検索エンジン市場で大きなシェアを持つYahoo!。そのYahoo!広告に関する知識と運用スキルを証明するのが、Yahoo!広告プロフェッショナル認定資格です。

この資格には、基本的な知識を問う「ベーシック」と、より高度で実践的な知識を問う「アドバンスト」の2つのレベルがあります。Google広告認定資格と同様に、Yahoo! JAPANが提供する「Yahoo!広告 公式ラーニングポータル」で学習教材が提供されており、受験料無料でオンラインで受験可能です。

Google広告とYahoo!広告は、基本的な概念は似ていますが、管理画面の仕様や独自の機能、ターゲティング設定などに違いがあります。両方の資格を取得しておくことで、国内の主要な検索広告プラットフォームを網羅的に扱えるスキルがあることを強力にアピールできます。

参照:Yahoo!広告 公式ラーニングポータル

③ ウェブ解析士

ウェブ解析士は、一般社団法人ウェブ解析士協会(WACA)が主催する、Webマーケティング全般の知識を問う民間資格です。広告運用そのもののスキルというよりは、広告も含めたWebサイトのアクセス解析データを基に、事業の課題を発見し、改善策を立案するためのスキルを証明するものです。

カリキュラムでは、アクセス解析の基本的な指標の理解から、事業目標(KGI・KPI)の設定、データに基づいたレポーティング手法まで、マーケティングの上流工程から下流工程までを体系的に学びます。

この資格を取得することで、単なる広告の「オペレーター」ではなく、データを用いて事業全体の成果に貢献できる「Webマーケター」「Webコンサルタント」としての視点を養うことができます。広告運用者としてのキャリアをさらに広げ、より戦略的なポジションを目指す上で非常に役立つ資格です。受験には、公式テキストの購入と認定講座の受講が必要で、費用がかかりますが、その分、体系的な知識が身につく価値ある自己投資と言えるでしょう。

参照:一般社団法人ウェブ解析士協会 公式サイト

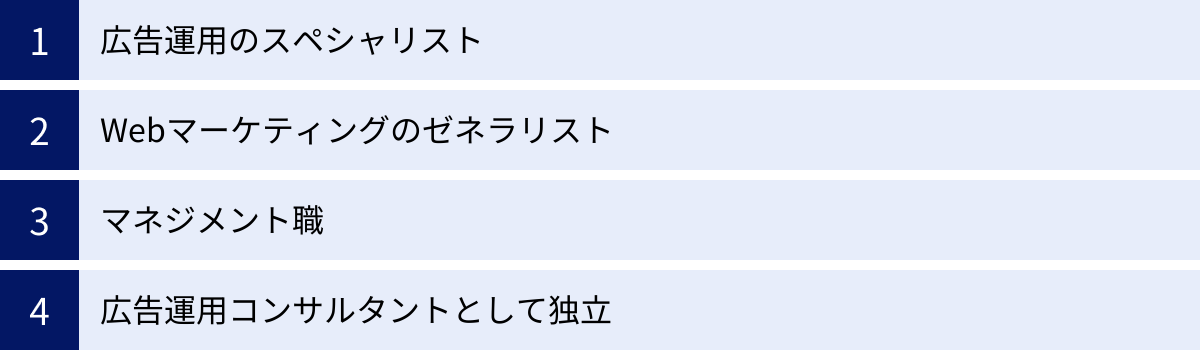

広告運用の年収とキャリアパス

広告運用のスキルは、多くの企業で求められており、将来性のある専門職です。経験とスキルを積むことで、年収アップや多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは、広告運用担当者の年収の目安と、その後の主なキャリア展開について解説します。

広告運用の年収の目安

広告運用担当者の年収は、所属する企業の規模(事業会社か代理店か)、個人のスキルレベル、経験年数、役職などによって大きく変動します。あくまで一般的な目安ですが、以下のような水準が考えられます。

- 未経験〜ジュニアクラス(経験1〜3年):

- 年収350万円〜500万円程度

- 先輩の指導のもと、アカウント設定や日々のモニタリング、レポーティングといった基本的な業務を担当するレベル。まずは一人でアカウントを回せるようになることが目標となります。

- ミドルクラス(経験3〜5年):

- 年収500万円〜700万円程度

- 主要な広告媒体を一人で問題なく運用でき、データ分析に基づいた戦略立案や改善提案ができるレベル。後輩の指導を任されることもあります。複数の媒体を組み合わせた提案や、比較的大規模な予算の運用経験があると評価が高まります。

- シニアクラス・マネージャークラス(経験5年以上):

- 年収700万円〜1,000万円以上

- 広告運用における高度な専門知識と豊富な実績を持ち、チーム全体の戦略を統括したり、メンバーのマネジメントを行ったりするレベル。事業全体のマーケティング戦略やKGI設計に関わるなど、より上流工程を担当します。

これはあくまで一例であり、特定の領域(例:動画広告、アプリマーケティングなど)で非常に高い専門性を持っていたり、運用実績によってインセンティブが付与されたりする場合は、上記のレンジを超えることも十分にあり得ます。

主なキャリアパス

広告運用担当者として経験を積んだ後には、様々なキャリアパスが拓かれています。自分の興味や強みに合わせて、将来の方向性を考えることができます。

広告運用のスペシャリスト

一つの道を極めるキャリアパスです。特定の広告媒体(Google広告、Meta広告など)や、特定の領域(EC、BtoB、アプリなど)の運用スキルを徹底的に磨き上げ、その分野における第一人者を目指します。常に最新の技術や手法を追いかけ、誰にも負けない専門性を武器に、高難易度の案件や大規模アカウントを成功に導きます。現場で手を動かし続けることが好きな人に向いています。

Webマーケティングのゼネラリスト

広告運用で培ったデータ分析能力や顧客理解を基盤に、担当領域を広げていくキャリアパスです。SEO(検索エンジン最適化)、コンテンツマーケティング、CRM(顧客関係管理)、SNSのオーガニック運用など、広告以外のWebマーケティング施策全般を統括するマーケティングマネージャーなどを目指します。広告という「集客」だけでなく、その後の「育成」や「ファン化」まで含めた全体の戦略を描きたい人に向いています。

マネジメント職

個人のプレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームを率いて成果を最大化するマネジメントの道に進むキャリアパスです。広告運用チームのリーダーやマネージャーとして、メンバーの育成、目標設定、予算管理、部署全体の戦略策定などを担います。人を育て、組織を動かすことにやりがいを感じる人に向いています。

広告運用コンサルタントとして独立

企業に所属するのではなく、フリーランスのコンサルタントとして独立する道もあります。これまでに培った豊富な知識と実績を武器に、複数の企業の広告運用を支援します。高い専門性に加えて、クライアントの課題をヒアリングし、的確な提案を行うコンサルティング能力や、自身で案件を獲得する営業力も必要になりますが、成功すれば会社員時代以上の収入や自由な働き方を手に入れることも可能です。

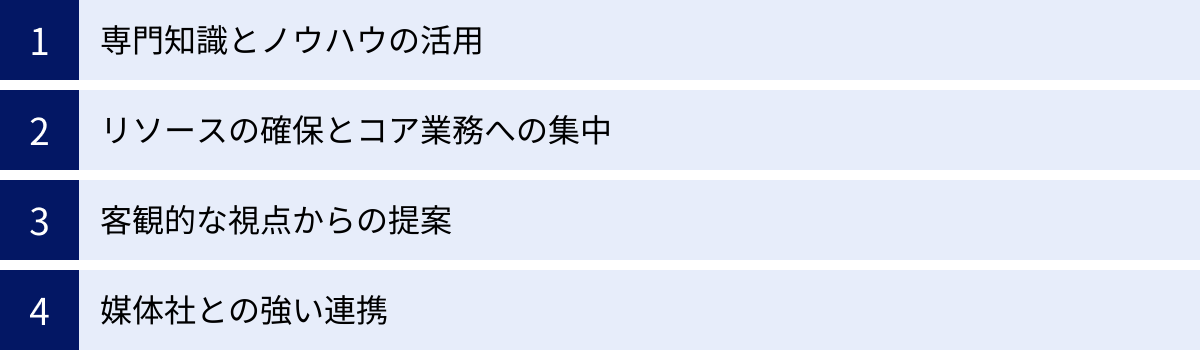

広告運用は代理店への外部委託も可能

企業によっては、自社内に広告運用の専門部署や担当者を置かず、外部の専門家である広告代理店に運用を委託するという選択肢もあります。リソースやノウハウが不足している場合には、非常に有効な手段です。ここでは、代理店に依頼するメリットと、信頼できる代理店を選ぶ際のポイントを解説します。

代理店に依頼するメリット

- 専門知識とノウハウの活用:

広告代理店には、様々な業界・商材の広告運用で培われた豊富な知識と成功・失敗事例が蓄積されています。最新の媒体情報や業界トレンドにも精通しており、自社でゼロから試行錯誤するよりも、短期間で成果を出せる可能性が高まります。AIの自動入札を効果的に活用するノウハウや、効果の高いクリエイティブの勝ちパターンなども熟知しています。 - リソースの確保とコア業務への集中:

広告運用には、日々のモニタリングやレポーティング、細かな入札調整など、多くの工数がかかります。これらの業務を代理店に任せることで、社内の担当者は、商品開発や事業戦略の策定といった、本来注力すべきコア業務に集中できます。専門の人材を採用・育成するコストや時間も削減できます。 - 客観的な視点からの提案:

自社のこととなると、どうしても主観的な思い込みや固定観念に縛られてしまうことがあります。第三者である代理店は、客観的なデータに基づいて市場や競合を分析し、自社では気づかなかった新たな戦略や改善点を提案してくれることがあります。 - 媒体社との強い連携:

規模の大きな代理店は、GoogleやYahoo!、Metaといった広告媒体の運営会社(媒体社)と密な関係を築いていることがあります。そのため、一般には公開されていないベータ版の新機能の先行利用や、媒体社の担当者からの直接的なサポートを受けられる場合があり、運用上有利に働くことがあります。

信頼できる代理店の選び方

一方で、代理店ならどこに頼んでも同じというわけではありません。自社の大切な予算を預けるパートナーとして、慎重に選ぶ必要があります。

- 実績の豊富さと専門性:

自社の業界や、扱っている商材と近い分野での運用実績が豊富かどうかを確認しましょう。具体的な改善事例や、どのような分析を基に戦略を立てるのかをヒアリングすることが重要です。代理店のWebサイトに掲載されている「成功事例」だけでなく、自社の課題に対して、どれだけ的確な初期提案をしてくれるかを見極めましょう。 - 担当者のスキルとコミュニケーション:

最終的に自社のアカウントを運用するのは、代理店の「担当者」です。契約前の商談に出てきた優秀な営業担当者ではなく、実際に運用を担当する人物のスキルや経験、熱意を確認できるのが理想です。また、報告・連絡・相談がスムーズに行えるか、専門用語ばかりでなく分かりやすい言葉で説明してくれるかといった、コミュニケーションの相性も非常に重要です。 - レポートの質と透明性:

どのような形式で、どのくらいの頻度でレポートを提出してくれるかを確認しましょう。単に結果の数値を羅列しただけでなく、「なぜその結果になったのか」という分析や考察、「次に何をするべきか」という具体的な改善提案まで含まれているかが、質の高い代理店を見分けるポイントです。広告アカウントの閲覧権限を共有してもらい、運用状況を自社でも確認できるようにしてくれるなど、透明性の高い代理店が信頼できます。 - 料金体系の明確さ:

代理店に支払う手数料の体系は、主に「広告費の〇%(一般的には20%程度)」「月額固定費」「成果報酬型」などがあります。自社の予算規模やビジネスモデルに合った料金体系か、手数料以外に追加費用は発生しないかなどを、契約前に明確にしておく必要があります。

まとめ

本記事では、「広告運用」というテーマについて、その基本的な定義から、扱う広告の種類、具体的な仕事内容、効果を高めるコツ、そしてキャリアパスに至るまで、多角的な視点から網羅的に解説してきました。

広告運用とは、単に広告を出稿する作業ではなく、データという客観的な事実に基づいて仮説と検証を繰り返し、ビジネスの成果を最大化するための継続的な最適化活動です。そのプロセスは、論理的な分析力とユーザー心理への洞察力、そして変化に対応し続ける学習意欲が求められる、専門性の高い仕事です。

Web広告の種類は多岐にわたり、それぞれに得意な領域があります。成功のためには、ビジネスの目的とターゲットを明確にし、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告といった選択肢の中から最適な媒体を組み合わせる戦略的な視点が欠かせません。

そして、運用の現場では、キーワードのマッチタイプや除外設定、魅力的なクリエイティブの作成、ランディングページの改善といった地道な施策を、PDCAサイクルを通じて粘り強く実行し続けることが成果に繋がります。

この仕事は、成果が数字で明確にわかる達成感や、企業の売上に直接貢献できるやりがいがある一方で、常に学び続ける大変さや、成果が出ない時期のプレッシャーも伴います。しかし、数字やデータと向き合い、論理的に物事を考え、地道な努力を続けられる人にとって、広告運用は非常に刺激的で将来性のあるキャリアとなるでしょう。

これから広告運用を始める方は、まず少額からでも実際に手を動かしてみること、そしてGoogle広告認定資格のような公式リソースを活用して基礎を固めることから始めてみましょう。広告運用は、正しく学び、実践すれば、誰にでも道が拓ける分野です。この記事が、あなたの広告運用への理解を深め、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。