現代のデジタル社会において、Webサイトやアプリケーションはビジネスや日常生活に欠かせないツールとなっています。その中で、ユーザーが目的を達成できるか、サービスに満足するかを大きく左右するのが「UI(ユーザーインターフェース)」と「UX(ユーザーエクスペリエンス)」です。この2つの言葉は頻繁に使われますが、その意味や違いを正確に理解しているでしょうか。

優れたUIは、ユーザーを迷わせることなくゴールへと導き、ビジネスの成果に直結します。そして、その先にある優れたUXは、ユーザーに深い満足感を与え、長期的なファンになってもらうための鍵となります。

この記事では、UIとUXの基本的な定義から、両者の関係性、優れたUIをデザインするための具体的な原則、そして実践的な改善ステップまでを網羅的に解説します。UIデザインの重要性を理解し、ご自身のビジネスや制作活動に活かすための一助となれば幸いです。

目次

UI(ユーザーインターフェース)とは?

UI(ユーザーインターフェース)は、デジタルプロダクトやサービスを理解し、活用する上で最も基本的な概念の一つです。ここでは、UIの定義からその種類、そして私たちの身の回りにある具体的な例までを掘り下げて解説します。

ユーザーと製品・サービスをつなぐ接点のこと

UIとは、「User Interface(ユーザーインターフェース)」の略語で、文字通り「ユーザー」と「インターフェース(接点)」を組み合わせた言葉です。コンピューターやソフトウェア、Webサイトといった製品・サービスと、それを利用する人間との間で情報をやり取りするための「接点」や「操作画面」全般を指します。

もう少し具体的に言うと、ユーザーが何かを操作しようとしたとき、その意図をシステムに伝え、システムからの結果をユーザーに分かりやすく見せるための仕組みすべてがUIです。例えば、あなたがスマートフォンで誰かに電話をかけようとするとき、電話アプリのアイコンをタップし、連絡先リストから相手を選び、「発信」ボタンを押します。このとき、画面に表示されるアイコン、ボタン、文字、連絡先のリスト、さらにはボタンを押したときの色が変わる反応など、あなたが視覚的に認識し、操作するすべての要素がUIに含まれます。

優れたUIの条件は、「直感的で、分かりやすく、ストレスなく操作できること」です。初めて利用するサービスであっても、説明書を読まなくても自然に使い方が分かり、ユーザーが「やりたい」と思ったことをスムーズに実現できるUIが良いUIと言えます。

UIデザインの目的は、単に見た目を美しく飾ることではありません。その本質は、ユーザーが持つ目的や意図を、製品・サービスに効率的かつ正確に伝達し、そのフィードバックを明確にユーザーへ返すという、コミュニケーションを円滑にすることにあります。このコミュニケーションがスムーズであればあるほど、ユーザーは快適にサービスを利用でき、満足度も高まります。逆に、どこを操作すれば良いか分からない、文字が小さくて読めない、ボタンを押しても反応がないといったUIは、ユーザーに多大なストレスを与え、サービスの利用をやめてしまう原因となります。

UIの主な種類

UIは、その情報のやり取りの方法によっていくつかの種類に大別されます。ここでは、代表的な3つのUIである「GUI」「CUI」「VUI」について、それぞれの特徴と使われる場面を解説します。

| UIの種類 | 正式名称 | 操作方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な例 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| GUI | Graphical User Interface | マウス、タッチ、ペン | アイコンやボタンなど、グラフィック要素を直接操作 | 直感的で学習しやすい | 複雑な一括処理には不向きな場合がある | Windows, macOS, スマートフォンアプリ |

| CUI | Character User Interface | キーボードからのコマンド入力 | テキストベースで命令を実行 | 高速・効率的、自動化に適している | 専門知識が必要で学習コストが高い | コマンドプロンプト, ターミナル |

| VUI | Voice User Interface | 音声による対話 | 自然言語で対話的に操作 | ハンズフリーで操作可能、直感的 | 騒音に弱い、複雑な指示が困難 | スマートスピーカー, 音声アシスタント |

GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)

GUIは「Graphical User Interface」の略で、アイコン、ボタン、ウィンドウ、メニューといったグラフィカル(視覚的)な要素を用いてコンピューターを操作する方式です。現在、私たちが日常的に利用しているパソコンのOS(WindowsやmacOS)やスマートフォンのOS(iOSやAndroid)のほとんどが、このGUIを採用しています。

ユーザーはマウスでカーソルを動かしてアイコンをクリックしたり、指で画面をタッチしてアプリを起動したりと、画面上の要素を直接的に操作します。これにより、コンピューターの専門知識がない人でも、直感的に使い方を理解し、学習できます。これがGUIの最大のメリットです。

一方で、決まりきった作業の繰り返しや、大量のファイルを一括で処理するようなタスクは、GUIの操作ではかえって手間がかかる場合があります。一つ一つの要素をクリックして操作する必要があるため、CUIに比べると効率が落ちる側面もあります。

CUI(キャラクターユーザーインターフェース)

CUIは「Character User Interface」の略で、「CLI(Command Line Interface)」とも呼ばれます。GUIとは対照的に、キーボードから特定の文字列(コマンド)を入力することによってコンピューターを操作する方式です。画面にはテキストのみが表示され、すべての操作はコマンドで行います。

CUIの最大のメリットは、操作の速さと効率性です。慣れればマウスを動かすよりも素早く目的の操作ができ、複数のコマンドを組み合わせることで複雑な処理を自動化することも容易です。また、グラフィック表示を必要としないため、コンピューターのリソース消費が少ないという利点もあります。そのため、主にエンジニアやサーバー管理者が、システムの詳細な設定や開発作業を行う際に利用します。

デメリットは、操作するためにコマンドを覚える必要があり、学習コストが非常に高いことです。コマンドを知らない初心者にとっては、何から手をつけて良いか全く分からず、非常にハードルが高いUIと言えます。

VUI(ボイスユーザーインターフェース)

VUIは「Voice User Interface」の略で、音声によって機器を操作する比較的新しい方式のUIです。Amazonの「Alexa」やGoogleの「Googleアシスタント」、Appleの「Siri」といったスマートスピーカーや、スマートフォンの音声アシスタント機能がその代表例です。

ユーザーは「今日の天気は?」や「音楽をかけて」のように、自然な言葉で話しかけるだけで、情報を得たり機器を操作したりできます。VUIの最大のメリットは、ハンズフリーで操作できることです。料理中や運転中など、手が離せない状況でも利用できる利便性があります。また、キーボードやマウス操作が困難な高齢者や身体に障害を持つ人々のアクセシビリティを向上させる上でも大きな可能性を秘めています。

一方で、周囲の騒音が大きい場所では音声認識の精度が落ちたり、プライバシーの観点から公共の場では使いにくかったりといった課題もあります。また、現段階では複雑で曖昧な指示を正確に理解することは難しく、GUIのように一覧性の高い情報を一度に提示することも苦手です。

UIの身近な具体例

UIは特別なものではなく、私たちの日常生活のあらゆる場面に溶け込んでいます。ここでは、より身近な具体例を挙げて、UIの存在を再認識してみましょう。

Webサイトやスマートフォンのアプリ

私たちが毎日何気なく利用しているWebサイトやスマートフォンアプリは、まさにUIの集合体です。

- ECサイト: 商品画像、価格表示、レビューの星評価、「カートに入れる」ボタン、購入手続きのフォームなど、これらすべてがユーザーの購買行動をサポートするUIです。ボタンの色や配置、入力フォームの分かりやすさが、売上に直接的な影響を与えます。

- SNSアプリ: 「いいね」ボタン、投稿ボタン、タイムラインの表示形式、ダイレクトメッセージの画面など、ユーザー同士のコミュニケーションや情報発信を円滑にするためのUIが随所に設計されています。

- ナビゲーションメニュー: Webサイトの上部や横に配置されているメニューは、ユーザーがサイト内のどこにいて、どこへ行けるのかを示す重要なUIです。この構造が分かりにくいと、ユーザーは目的の情報にたどり着けず、サイトから離脱してしまいます。

パソコンのデスクトップ画面

パソコンを起動したときに表示されるデスクトップ画面も、OSという巨大なシステムを操作するための洗練されたGUIです。

- アイコン: アプリケーションやファイルを表す絵文字で、ダブルクリックすれば起動・開封できるという直感的な操作を可能にします。

- フォルダ: ファイルを階層的に整理するためのUIです。現実世界のキャビネットを模倣しており、多くの人が自然にその役割を理解できます。

- ウィンドウ: 複数のアプリケーションを同時に画面上に表示し、切り替えながら作業するためのUIです。閉じるボタン(×)、最大化ボタン、最小化ボタンなども、世界共通のUIデザインとなっています。

ATMや券売機のタッチパネル

銀行のATMや駅の券売機も、多くの人が利用する公共的なUIの代表例です。これらの機器は、老若男女、ITリテラシーもさまざまな不特定多数のユーザーが、迷うことなく確実にお金を引き出したり、切符を購入したりできなければなりません。

そのため、ボタンは大きく、文字も見やすく、操作手順が一つずつ画面に明確に指示されるなど、誰にとっても分かりやすいユニバーサルデザインの思想に基づいたUIが設計されています。操作を間違えたときのエラー表示や、最初の画面に戻るボタンなども、ユーザーを混乱させないための重要なUIです。

このように、UIは私たちのデジタル体験の根幹を成すものであり、その設計の良し悪しが利便性や満足度を大きく左右するのです。

UX(ユーザーエクスペリエンス)とは?

UIとしばしば混同される、あるいはセットで語られる言葉に「UX」があります。UXを理解することは、UIの本当の役割を理解する上で不可欠です。ここでは、UXの定義とその本質について解説します。

ユーザーが製品・サービスを通じて得るすべての体験のこと

UXとは、「User Experience(ユーザーエクスペリエンス)」の略語で、日本語では「ユーザー体験」と訳されます。これは、ある製品やサービスを利用する過程で、また利用した結果として、ユーザーが得るすべての体験や感情、印象の総体を指します。

UIが製品との具体的な「接点」を指すのに対し、UXはより広範で主観的な概念です。それは、単に「使いやすい」「使いにくい」といった操作性の評価に留まりません。UXに含まれる要素は多岐にわたります。

- 利用前の期待感: 広告や口コミで製品を知り、「便利そうだな」「面白そうだな」と感じる段階。

- 入手・利用開始のプロセス: ECサイトでの購入手続きのスムーズさ、アプリのダウンロードやインストール、アカウント登録の手軽さなど。

- 利用中の操作性と感情: 実際に製品を使っているときの感覚です。UIの使いやすさはもちろん、「楽しい」「心地よい」「美しい」といったポジティブな感情や、「分かりにくい」「イライラする」「時間がかかる」といったネガティブな感情もすべてUXの一部です。

- 目的達成の度合い: ユーザーがその製品を使おうと思った本来の目的を、どれだけスムーズに、そして満足のいく形で達成できたか。

- 利用後の印象: 製品を使い終えた後に残る満足感、達成感、あるいは不満感。

- カスタマーサポートの質: 問題が発生した際の問い合わせ対応の丁寧さや迅速さ。

- ブランドとの関わり全体: 製品を通じて感じるブランドイメージや世界観、他のユーザーとのコミュニティなど、製品を取り巻く環境すべてがUXに影響を与えます。

良いUXとは、ユーザーが「使ってよかった」「また使いたい」「楽しかった」と感じるような、ポジティブで価値のある体験を指します。例えば、あるECサイトで考えてみましょう。

- 欲しい商品を検索したら、すぐに見つかった。(見つけやすさ)

- サイトのデザインが洗練されていて、商品の写真も綺麗で見るのが楽しい。(望ましさ)

- 購入ボタンや入力フォームが分かりやすく、ストレスなく決済を完了できた。(使いやすさ)

- 注文後すぐに確認メールが届き、翌日には商品が丁寧な梱包で届いた。(信頼性・迅速性)

- 届いた商品は期待通りで、生活が少し便利になった。(有用性・価値)

- この一連の流れ全体を通して感じた満足感や高揚感、そのブランドへの信頼感。これらすべてを合わせたものが「優れたUX」です。

この例からも分かるように、Webサイトの操作画面(UI)の使いやすさは、この優れたUXを構成する非常に重要な一要素ですが、それだけがUXのすべてではないのです。UXデザインとは、このようにユーザーが製品・サービスに触れるすべてのタッチポイントを設計し、一貫してポジティブな体験を提供することを目指す活動なのです。

UIとUXの違いと関係性

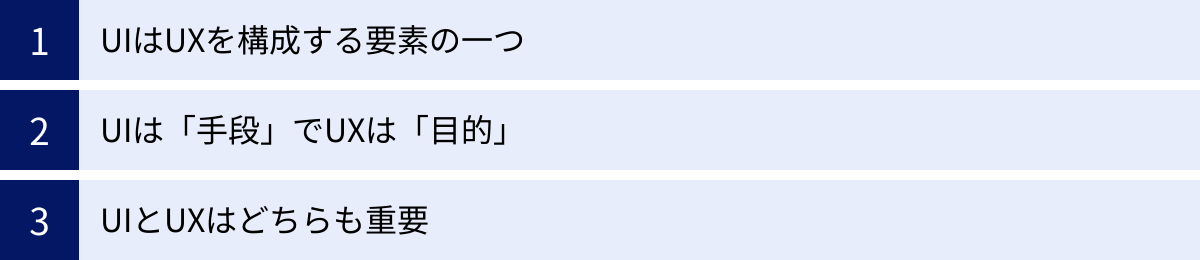

UIとUXは密接に関連していますが、同一の概念ではありません。この二つの違いと関係性を正しく理解することは、効果的なプロダクト開発において極めて重要です。ここでは、両者の関係性を「包含関係」「目的と手段」「両輪の関係」という3つの視点から解説します。

UIはUXを構成する要素の一つ

最も基本的な関係性は、UIがUXという大きな枠組みの中に含まれる一部分であるということです。UXはユーザーが得る「体験の全体像」であり、UIはその体験を形作るための具体的な「接点」や「表現方法」です。

これを家に例えてみましょう。

- UX(ユーザーエクスペリエンス): その家に住むことで得られる「快適な暮らし」という体験全体を指します。日当たりの良さ、静かな周辺環境、家族との楽しい時間、安心感など、住むことで感じるすべての感情や満足感がUXです。

- UI(ユーザーインターフェース): その快適な暮らしを実現するための、家の具体的な設計や設備を指します。例えば、「軽い力で開けられるドアノブ」「押しやすい電気のスイッチ」「直感的に温度調節できるエアコンのリモコン」「分かりやすい間取り」などがUIにあたります。

どんなに素敵なデザインのドアノブ(良いUI)があっても、家全体が日当たりが悪く、騒音に悩まされる(悪いUX)のであれば、「快適な暮らし」は実現できません。逆に、素晴らしい立地条件(UXの要素)にあっても、ドアが開けにくかったり、スイッチの位置が分かりにくかったり(悪いUI)すれば、日々の生活にストレスを感じ、快適さは損なわれます。

このように、優れたUXを実現するためには、それを構成する要素であるUIが優れていることが不可欠です。UIは、ユーザーの感情や満足度に直接影響を与える、UXの質を決定づける重要な部品なのです。しかし、UIだけを完璧にしても、ユーザーの根本的なニーズを満たせなければ、最終的な体験の質(UX)は向上しません。

UIは「手段」でUXは「目的」

UIとUXの関係は、「手段」と「目的」の関係として捉えることもできます。この視点は、デザイン業務を行う上で非常に重要です。

- 目的(UX): ユーザーに「満足してもらうこと」「課題を解決して、価値を感じてもらうこと」。

- 手段(UI): その目的を達成するために、画面や操作を具体的に設計すること。

デザインの現場では、見た目の美しさや斬新な表現(UI)にばかり目が行ってしまうことがあります。しかし、UIデザインの最終的なゴールは、美しいUIを作ること自体ではなく、そのUIを通じて優れたUXを提供することにあります。

例えば、ある航空券予約サイトを考えてみましょう。

デザイナーがアニメーションを多用した、見た目には非常にリッチで格好いいUIを設計したとします。しかし、そのアニメーションのせいでページの表示が遅くなったり、どこをクリックすれば予約に進めるのかが分かりにくかったりすれば、ユーザーは「早く、簡単に航空券を予約したい」という本来の目的を達成できません。その結果、ユーザーはイライラし、サイトを離脱してしまうでしょう。この場合、UIは美しいかもしれませんが、UXは最悪です。

一方で、見た目は非常にシンプルで装飾が少なくても、入力項目が最小限で、行き先と日付を選ぶだけで瞬時に最適な航空券を提示してくれるサイトがあればどうでしょうか。ユーザーは「簡単で早かった」「ストレスがなかった」と満足するはずです。これは、優れたUXが実現できている例です。

このように、UIは常にUXという目的を達成するための手段として評価されなければなりません。デザイナーは「なぜこのボタンをこの色にするのか」「なぜこの情報をこの位置に置くのか」といったすべてのデザイン決定を、「それがユーザーの体験をどう向上させるのか?」というUXの視点から説明できる必要があります。

UIとUXはどちらも重要

UIはUXの一部であり、手段であると解説してきましたが、これはUIの重要性が低いという意味では決してありません。ビジネスの成功のためには、UIとUXの両方が高いレベルで満たされている必要があります。両者は、車で言えば両輪のような関係です。

- 優れたUX × 悪いUI: ユーザーの課題を的確に捉えた素晴らしいサービスのアイデア(良いUXの構想)があっても、それを表現するUIが使いにくければ、ユーザーはその価値を享受することができません。せっかくの宝も、宝箱の鍵が開けにくければ意味がないのと同じです。

- 悪いUX × 優れたUI: ユーザーが求めていない、何の課題も解決しないサービス(悪いUX)を、どんなに美しく使いやすいUIで提供しても、誰も使ってはくれません。見た目が綺麗なだけで中身が空っぽの箱に価値はありません。

真に成功する製品・サービスは、ユーザーの根本的な課題を解決するという確固たるUXのビジョンを持ち、それを直感的で快適なUIによって具現化しています。

結論として、UIとUXは切り離して考えることはできません。UXという大きな目標を見据えながら、その実現手段としてUIを細部まで緻密に設計していく。この両方の視点を持ち、常に行き来しながらプロダクト開発を進めることが、ユーザーに愛され、ビジネスを成長させるための鍵となるのです。

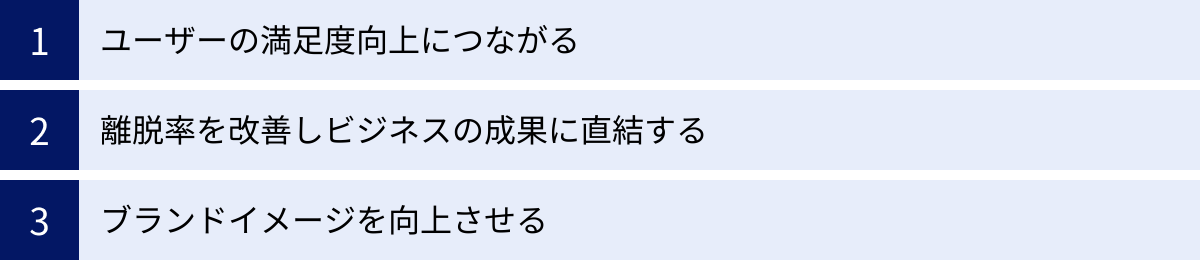

UIデザインがビジネスで重要視される理由

近年、多くの企業がUIデザインに多大なリソースを投じるようになりました。それは単に「見た目を良くするため」ではありません。優れたUIデザインが、ビジネスの根幹に関わる具体的なメリットをもたらすからです。ここでは、UIデザインがビジネスにおいてなぜこれほど重要視されるのか、その理由を3つの観点から解説します。

ユーザーの満足度向上につながる

UIデザインがもたらす最も直接的で本質的な価値は、ユーザーの満足度(Customer Satisfaction)の向上です。

直感的で分かりやすいUIは、ユーザーが製品・サービスを利用する上での認知的な負荷やストレスを大幅に軽減します。ユーザーは「どうやって使えばいいんだろう?」と悩むことなく、自分のやりたいことをスムーズに達成できます。この「スムーズな体験」は、ユーザーに快適さや達成感といったポジティブな感情をもたらします。

例えば、複雑な手続きが必要な行政サービスをオンラインで申請するケースを考えてみましょう。もしUIが分かりにくく、入力項目が多すぎたり、専門用語が頻出したりすれば、ユーザーは途中で挫折し、強い不満を抱くでしょう。一方で、手順が明確に示され、入力が簡単で、誰にでも理解できる言葉で案内されるUIであれば、ユーザーはストレスなく手続きを完了でき、「便利になった」「助かった」という満足感を得られます。

このようなポジティブな体験の積み重ねは、製品・サービスそのものへの信頼感や愛着(エンゲージメント)を育みます。満足したユーザーは、そのサービスを継続的に利用してくれる「リピーター」や「ロイヤルカスタマー」になる可能性が高まります。サブスクリプションモデルが主流の現代において、顧客に継続利用してもらうことはビジネスの生命線であり、その基盤となるユーザー満足度を高める上で、UIデザインは極めて重要な役割を担っているのです。

離脱率を改善しビジネスの成果に直結する

優れたUIデザインは、ユーザー満足度のような定性的な価値だけでなく、売上やコンバージョン率といったビジネス上の具体的な成果(KPI)に直接的な影響を与えます。その鍵となるのが「離脱率」の改善です。

離脱率とは、ユーザーがWebサイトやアプリを訪れたものの、目的の行動(購入、登録、問い合わせなど)を完了する前に利用をやめてしまう割合のことです。そして、その主な原因の多くは、悪いUIに起因します。

- 「どこに求めている情報があるか分からない」

- 「購入ボタンが見つからない、押しにくい」

- 「会員登録フォームの入力が面倒で、エラーが何度も出る」

- 「ページの読み込みが遅い」

こうしたUI上の問題は、ユーザーのモチベーションを削ぎ、コンバージョンへの道のりを阻む障壁となります。ECサイトであれば「カゴ落ち(商品をカートに入れたまま購入しないこと)」、メディアサイトであれば「直帰(最初の1ページだけ見て帰ってしまうこと)」、SaaSプロダクトであれば「トライアル期間中での解約」といった形で、機会損失に直結します。

逆に、優れたUIはユーザーをゴールまでスムーズにエスコートする案内人のような役割を果たします。ナビゲーションを分かりやすく整理し、ユーザーが次に取るべき行動(Call To Action)を明確なボタンで示し、入力フォームを最適化することで、ユーザーは迷いやストレスを感じることなくコンバージョンに至ることができます。

このように、UIデザインを改善し、離脱ポイントを一つずつ解消していくことは、広告費を増やさずともコンバージョン率を高め、売上やリード獲得数を向上させる、非常に費用対効果の高い施策なのです。A/Bテストなどを通じてボタンの色や文言を少し変えるだけで、成果が劇的に改善するケースも少なくありません。

ブランドイメージを向上させる

UIは、ユーザーが企業やブランドに触れる最も直接的で、最もインタラクティブな接点です。そのため、UIデザインは、企業のブランドイメージを構築し、ユーザーに伝える上で極めて重要な役割を担います。

洗練されていて、細部までこだわり抜かれたUIは、それだけで「この企業は品質にこだわっている」「信頼できる」「先進的だ」といったポジティブな印象をユーザーに与えます。デザインに一貫性があり、ブランドカラーやタイポグラフィが効果的に使われていれば、ユーザーは無意識のうちにそのブランドの世界観や価値観を感じ取ります。例えば、Apple製品のUIは、そのシンプルかつ直感的なデザインによって、「革新的」「高品質」「ユーザー中心」という強力なブランドイメージを確立しています。

一方で、デザインが古臭かったり、ごちゃごちゃして使いにくかったり、サービス内のページごとにデザインがバラバラだったりするUIは、「この企業は時代遅れだ」「仕事が雑そうだ」「ユーザーのことを考えていない」といったネガティブなブランドイメージにつながりかねません。どんなに素晴らしい製品や理念を持っていても、それを伝えるUIが貧弱であれば、その価値はユーザーに正しく伝わりません。

UIデザインは、もはや単なる「使いやすさ」のための機能的な設計に留まらず、ユーザーとのコミュニケーションを通じてブランドへの共感や信頼を育むための戦略的なツールとして認識されています。優れたUIは、ユーザーの心に響き、数ある競合の中から自社を選んでもらうための強力な差別化要因となるのです。

優れたUIデザインの7つの原則

優れたUIは、単なるデザイナーのセンスや感性だけで作られるものではありません。長年の研究と実践の中で確立されてきた、普遍的なデザイン原則に基づいています。ここでは、特に重要とされる7つの原則について、具体例を交えながら解説します。これらの原則を理解し、意識することで、誰でも論理的で分かりやすいUIを設計できるようになります。

| 原則 | 概要 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| ① 近接 | 関連する要素を物理的に近づけて配置する | 情報のグループ化、構造の直感的な理解 | 見出しと本文、商品画像と価格、ラベルと入力欄 |

| ② 整列 | 要素を見えない線に沿って整然と配置する | 秩序と統一感の創出、視線の安定化 | 左揃え、中央揃え、グリッドレイアウト |

| ③ 反復 | デザイン要素(色、形、フォントなど)を繰り返し使用する | 学習しやすさの向上、一貫性の担保 | 同じ機能のボタンは同じデザインにする |

| ④ コントラスト | 要素間に視覚的な強弱をつけて区別する | 情報の優先度を明示、ユーザーの視線誘導 | 購入ボタンを目立たせる、見出しを太く大きくする |

| ⑤ 視認性 | 文字や図形がはっきりと認識できること | 情報の正確な伝達、ストレスの軽減 | 十分な文字サイズ、背景と文字のコントラスト比 |

| ⑥ 操作性 | 誰でも直感的に、効率よく操作できること | 学習コストの低減、エラーの防止 | 操作へのフィードバック、アフォーダンス |

| ⑦ 統一性 | デザインのルールや挙動に一貫性を持たせる | 予測可能性の提供、安心感の醸成 | どのページでもヘッダーの構成は同じ |

① 近接:関連する情報を近づける

「近接」の原則は、関連性の高い情報や要素は、物理的に近づけてグループとして配置するというものです。これは、人間が近くにあるもの同士を無意識に関連付けて認識するという心理的傾向(ゲシュタルト心理学の「近接の要因」)に基づいています。

この原則を適用することで、ユーザーは画面上の情報を瞬時に構造化し、どの情報がどの情報と結びついているのかを直感的に理解できます。

- 良い例:

- Web記事の見出しと、それに続く本文の段落を近づける。

- ECサイトの商品画像と、その商品の名称・価格・説明文を一つの塊としてまとめる。

- 会員登録フォームで、「氏名」というラベルと氏名を入力するテキストボックスを隣接させる。

- 悪い例:

- ラベルと入力欄の間に大きな余白があり、どの項目に対する入力欄なのか分かりにくい。

- 一つの商品に関する情報が画面のあちこちに散らばっている。

近接の原則を意識的に使い、要素間の余白(ホワイトスペース)をコントロールすることで、情報の関連性を明確に示し、ユーザーの認知負荷を下げることができます。

② 整列:情報を整理して見やすくする

「整列」の原則は、画面上のすべての要素を、意図的に見えない線(ガイドライン)に沿って配置するというものです。要素を無秩序に配置するのではなく、左揃え、右揃え、中央揃え、あるいは上下のラインを揃えることで、デザイン全体に秩序と統一感が生まれます。

整列されたデザインは、視覚的に安定し、プロフェッショナルな印象を与えます。ユーザーの視線は自然に整えられたラインに沿って移動するため、情報を追いやすくなります。

- 良い例:

- グローバルナビゲーションのメニュー項目を、すべて左揃えまたは中央揃えで配置する。

- 複数のカード型コンテンツを、グリッドシステムに沿って格子状にきれいに並べる。

- フォームの入力欄の左端をすべて一直線に揃える。

- 悪い例:

- テキストや画像が、それぞれバラバラの位置から始まっている。

- 中央揃えと左揃えが意図なく混在しており、雑然とした印象を与える。

整列は、デザインに「意図」と「構造」をもたらすための基本中の基本です。たとえ要素が一つしかなくても、それはページのどこかに「整列」していると意識することが重要です。

③ 反復:デザインのルールを繰り返し使う

「反復」の原則は、フォントの種類やサイズ、色、アイコンのスタイル、ボタンのデザイン、レイアウトのパターンといったデザイン要素を、サイトやアプリケーション全体で繰り返し一貫して使用するというものです。

反復によって、ユーザーはデザイン上の「ルール」を無意識のうちに学習します。例えば、「青い下線のテキストはリンクである」「緑色の角丸ボタンは肯定的なアクション(例:保存、送信)である」といったルールを一度覚えれば、初めて訪れるページでも、そのルールを頼りに迷わず操作を進めることができます。

- 良い例:

- すべてのページのH2見出しは、同じフォントサイズ、太さ、色で統一する。

- 「詳細を見る」ボタンは、サイト内のどこにあっても同じ形と色にする。

- エラーメッセージは、常に同じスタイル(例:赤い背景に白文字)で表示する。

- 悪い例:

- ページごとに見出しのデザインが異なり、情報の階層が分かりにくい。

- 同じ「次へ進む」という機能のボタンなのに、場所によってデザインがバラバラ。

反復は、ユーザーの学習コストを下げ、使いやすさ(ユーザビリティ)と予測可能性を劇的に向上させます。

④ コントラスト:情報の優先度を明確にする

「コントラスト」の原則は、異なる要素間に視覚的な強弱の差をつけることで、それぞれの要素を区別し、情報の優先順位をユーザーに明確に伝えるというものです。コントラストがなければ、すべての情報が同じように見えてしまい、どこが重要なのかが分かりません。

コントラストを生み出す方法は様々です。

- サイズ: 重要な要素を大きく、そうでないものを小さくする(例:メインの見出しと本文)。

- 太さ(ウェイト): 重要なテキストを太字にする。

- 色: 最も注目させたいボタン(CTAボタン)に、他の要素とは異なる鮮やかな色を使う。

- 形: 他の四角い要素の中で、一つだけ円形の要素を配置して目立たせる。

- 余白: 重要な要素の周りに十分な余白をとることで、その存在感を際立たせる。

コントラストを効果的に使うことで、ユーザーの視線を意図した通りに誘導し、最も伝えたいメッセージや、取ってほしい行動へと導くことができます。

⑤ 視認性:文字や図がはっきりと見える

「視認性(Visibility)」は、画面上の文字や図形、アイコンといった情報が、ユーザーにとって明確に、そして楽に認識できることを指します。どんなに優れた情報や機能も、ユーザーに見えなければ、あるいは読み取れなければ存在しないのと同じです。

視認性を確保するためには、以下の点に注意が必要です。

- 文字サイズ: 本文のテキストが小さすぎないか。ターゲットユーザーの年齢層も考慮する。

- コントラスト比: 背景色と文字色の間に十分な明るさの差があるか。特に白背景に薄いグレーの文字などは避けるべきです。Webアクセシビリティの国際的なガイドラインであるWCAGでは、具体的なコントラスト比の基準が定められています。

- フォント: 奇抜で読みにくいフォントではなく、可読性の高いフォントを選ぶ。

- アイコン: 何を意味するのかが一目で理解できる、シンプルで分かりやすいアイコンを使用する。

視認性の確保は、すべてのユーザーにとって快適な利用体験の土台であり、特に高齢者や視覚に障害のあるユーザーに配慮したアクセシビリティの観点からも極めて重要です。

⑥ 操作性:誰でも直感的に使える

「操作性(Usability)」は、ユーザーが製品・サービスを、どれだけ効率よく、効果的に、そして満足して操作できるかの度合いを指します。一般的に「使いやすさ」と言われる概念です。

優れた操作性を実現するためには、いくつかの重要な概念があります。

- アフォーダンス: 要素の見た目や形状が、その使い方を示唆していること。例えば、立体的に見えるボタンは「押せそう」だと感じさせ、つまみの付いたスライダーは「左右に動かせそう」だと感じさせます。このアフォーダンスを適切に設計することで、ユーザーは直感的に操作方法を理解できます。

- フィードバック: ユーザーの操作に対して、システムが何らかの反応を返すこと。ボタンをクリックしたら色が変化する、ファイルをアップロード中には進捗バーが表示されるなど、システムの状態をユーザーに伝えることで、ユーザーは自分の操作が正しく受け付けられたことを確認でき、安心して次の操作に進めます。

誰でも説明書なしで直感的に使えること、そして迷いや間違いを最小限に抑えることが、優れた操作性のゴールです。

⑦ 統一性:デザインに一貫性を持たせる

「統一性(Consistency)」は、「反復」の原則と密接に関連しますが、より広範な概念です。アプリケーション全体、あるいは同じ企業が提供する複数のサービスにわたって、デザインのルール、コンポーネントの挙動、用語などを一貫させることを意味します。

統一性には2つの側面があります。

- 内部的統一性: 一つの製品・サービス内での一貫性。例えば、どのページでもヘッダーのロゴは左上にあり、クリックするとトップページに戻る。確認ダイアログの「OK」「キャンセル」ボタンの位置は常に同じ。

- 外部的統一性: 業界の標準や慣習に合わせること。例えば、多くのECサイトではショッピングカートのアイコンが画面右上に配置されています。この慣習に従うことで、ユーザーは他のサイトで得た経験を活かして、迷わず操作できます。

統一性は、ユーザーに「次は何が起こるか」を予測させ、安心してサービスを利用してもらうための基盤となります。また、ブランドとしての一貫したイメージを構築する上でも不可欠な原則です。

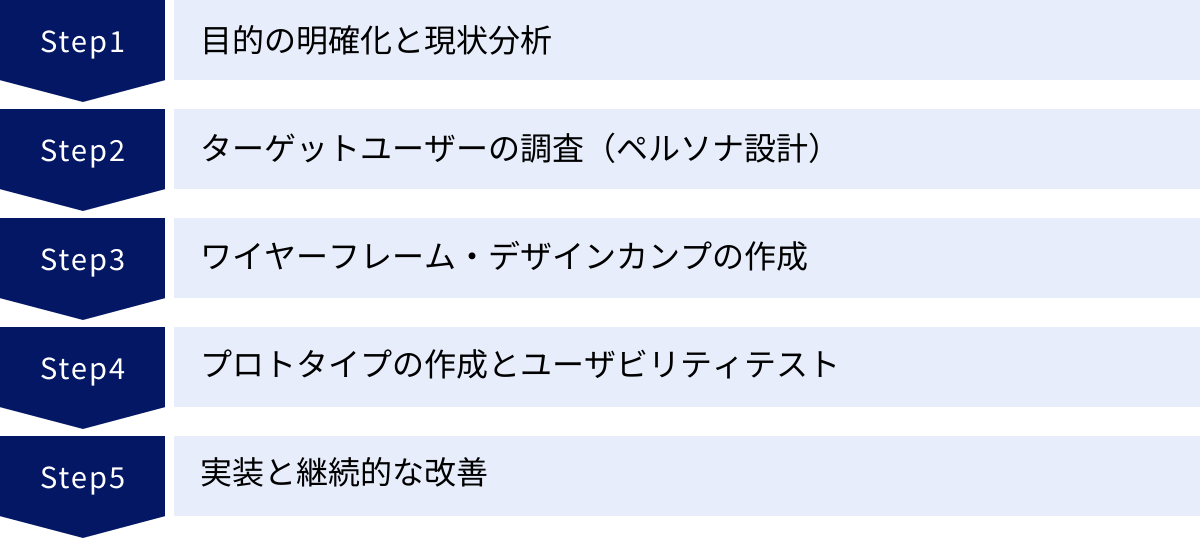

UIデザインを改善する5つのステップ

優れたUIは、一度作って終わりではありません。ビジネスの目標やユーザーのニーズに合わせて、継続的に改善していく必要があります。ここでは、データとユーザーの声に基づいた、実践的なUIデザイン改善のプロセスを5つのステップに分けて解説します。

① 目的の明確化と現状分析

UI改善を始める前に、まず取り組むべき最も重要なことは「何のためにUIを改善するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、デザインの方向性が定まらず、効果測定もできません。

目的は、具体的なビジネスゴールと結びつけて設定します。

- 例1(ECサイト): 「商品の購入完了率(CVR)を現状の3%から5%に向上させる」

- 例2(SaaSプロダクト): 「新規登録ユーザーのオンボーディング完了率を60%から80%に引き上げる」

- 例3(コーポレートサイト): 「『よくある質問』ページの閲覧数を増やし、電話での問い合わせ件数を20%削減する」

目的が明確になったら、次に行うのが現状分析です。思い込みや感覚で改善を進めるのではなく、客観的なデータに基づいて課題を特定します。

- 定量的分析: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、サイト全体の数値を把握します。離脱率が特に高いページ、滞在時間が極端に短いページ、コンバージョンに至るまでの経路でユーザーが多く離脱しているステップなどを特定します。

- 定性的分析: ヒートマップツールを使って、ユーザーがページのどこをよく見ていて、どこをクリックしているのか(あるいはクリックしようとしてクリックできないでいるのか)を可視化します。また、ユーザーアンケートやレビュー、カスタマーサポートへの問い合わせ内容などから、ユーザーが実際に感じている不満や要望を収集します。

このステップで、「なぜ目標が達成できていないのか」という課題の仮説を立てることが、後のプロセス全体の質を左右します。

② ターゲットユーザーの調査(ペルソナ設計)

次に、「誰のためのUIなのか」を深く理解するステップに進みます。UIデザインは、すべての人のための最大公約数的なデザインを目指すとうまくいきません。製品・サービスの主な利用者であるターゲットユーザーに焦点を当てることが重要です。

そのための有効な手法がペルソナの設計です。ペルソナとは、実際のユーザー調査(インタビューやアンケートなど)から得られたデータに基づいて作成される、架空のユーザー像のことです。

ペルソナには、以下のような具体的な情報を設定します。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、職業、居住地、家族構成など

- ITリテラシー: スマートフォンやPCの利用頻度、得意なこと、苦手なこと

- 価値観や性格: 情報収集の方法、購買決定の要因、ライフスタイル

- サービスを利用する目的: このサービスを使って何を達成したいのか

- 現状の課題や不満: 目的を達成する上で、現在どのようなことに困っているのか

ペルソナを設定することで、デザインチーム内で「この人だったらどう感じるだろう?」「この機能は本当にこの人にとって必要か?」といった共通のユーザー視点を持つことができます。これにより、議論が具体的になり、デザインの意思決定に一貫性が生まれます。ペルソナの行動や思考、感情を時系列で可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成することも、ユーザー体験の全体像を把握し、改善すべきポイントを発見するのに非常に有効です。

③ ワイヤーフレーム・デザインカンプの作成

現状分析とユーザー調査で得られたインサイトを基に、いよいよ具体的な画面設計に入ります。このプロセスは通常、「ワイヤーフレーム」と「デザインカンプ」の2段階で進められます。

- ワイヤーフレーム(Wireframe):

画面の骨格、設計図にあたるものです。色やフォント、画像といった装飾的な要素をすべて排除し、白黒の線や箱、テキストのみで構成されます。この段階では、「どこに」「どの情報を」「どのような優先順位で」配置するかという情報設計(IA: Information Architecture)とレイアウトの検討に集中します。ボタンや見出し、本文、画像エリアなどをブロックとして配置し、画面内の要素の構成と機能的なつながりを定義します。ワイヤーフレームの段階で関係者と合意形成を行うことで、後のデザイン工程での大きな手戻りを防ぎます。 - デザインカンプ(Design Mockup):

ワイヤーフレームを基に、実際の見た目に近いビジュアルデザインを施したものです。配色、タイポグラフィ(フォント)、アイコン、画像、余白の調整などを行い、完成形のイメージを作成します。この段階で、前述した「UIデザインの7つの原則」をフル活用し、ブランドイメージに沿った、視覚的に魅力的で分かりやすいデザインを作り上げていきます。

このステップでは、一つの案に固執せず、複数のデザインパターンを検討することも重要です。

④ プロトタイプの作成とユーザビリティテスト

デザインカンプが完成したら、すぐにエンジニアに実装を依頼するのではなく、その前にデザインが本当にユーザーにとって使いやすいかを検証する必要があります。そのための手法が、プロトタイピングとユーザビリティテストです。

- プロトタイプ(Prototype)の作成:

デザインカンプを基に、実際に画面遷移やボタンのクリックなどができる「動く試作品」を作成します。FigmaやAdobe XDといったデザインツールには、簡単な操作でインタラクティブなプロトタイプを作成する機能が備わっています。完璧なものである必要はなく、検証したい範囲の操作がシミュレーションできれば十分です。 - ユーザビリティテスト(Usability Test)の実施:

作成したプロトタイプを、ターゲットユーザーに近い被験者(5人程度が一般的)に実際に操作してもらいます。その様子を観察し、ユーザーがどこで迷ったか、何に時間がかかったか、どこで誤った操作をしたかといった問題点を発見します。被験者に「今、何を見てどう思いましたか?」などと声に出して考えてもらう「思考発話法」という手法を用いると、ユーザーの思考プロセスをより深く理解できます。

このステップの最大のメリットは、開発・実装の前に問題点を発見し、低コストで修正できることです。実装後に大きな問題が発覚すると、修正には多大な時間とコストがかかります。ユーザビリティテストは、失敗のリスクを最小限に抑えるための極めて効果的な手法です。

⑤ 実装と継続的な改善

ユーザビリティテストで得られたフィードバックを基にデザインを修正し、最終的なデザインがFIXしたら、エンジニアに引き渡して実装(コーディング)のフェーズに入ります。デザイナーは、実装されたものがデザインの意図通りに再現されているかを確認し、必要に応じてエンジニアとコミュニケーションを取ります。

そして、最も重要なのは、リリースして終わりではないということです。UIデザインの改善は、一度きりのプロジェクトではなく、継続的なサイクルです。

- 効果測定: リリース後、ステップ①で設定したKPI(例:コンバージョン率)が実際に改善されたかを、アクセス解析ツールなどを使って計測します。

- A/Bテスト: 改善案が複数ある場合、AパターンとBパターンをユーザーごとにランダムで表示し、どちらがより高い成果を出すかを比較検証します。これにより、より効果の高いデザインをデータに基づいて選択できます。

- フィードバック収集: ユーザーからの新たな意見や要望を収集し、次の改善のヒントにします。

市場環境やユーザーの行動は常に変化します。「分析→設計→テスト→実装→測定」というサイクル(PDCAサイクル)を継続的に回し続けることこそが、UIを常に最適な状態に保ち、長期的なビジネスの成功を支える鍵となるのです。

UIデザイナーの仕事内容と必要なスキル

優れたUIの重要性が高まるにつれて、「UIデザイナー」という職種の専門性も注目されています。彼らは単に画面を美しく彩るだけではなく、ビジネスとユーザーをつなぐ重要な役割を担っています。ここでは、UIデザイナーの具体的な仕事内容と、求められるスキルについて解説します。

UIデザイナーの主な仕事内容

UIデザイナーの仕事は多岐にわたりますが、その中心にあるのは「ビジネスの課題とユーザーの課題を、デザインの力で解決すること」です。見た目の良し悪しだけでなく、「なぜこのデザインなのか」を論理的に説明し、プロダクトの成功に貢献することが求められます。

主な仕事内容は、プロジェクトのフェーズによって異なりますが、一般的には以下のような業務を担当します。

- リサーチと分析: プロダクトの目的やビジネス要件を理解し、競合サービスの分析や、ターゲットユーザーの調査(インタビュー、アンケートなど)を行います。アクセス解析データなどから現状の課題を特定することも重要な業務です。

- 情報設計(IA)と骨格作り: ユーザーにとって情報が分かりやすく、見つけやすいように、サイトやアプリ全体の構造を設計します。その上で、各画面にどのような要素を配置するかを決めるワイヤーフレームを作成し、画面の骨格を定義します。

- ビジュアルデザイン: ワイヤーフレームを基に、具体的なビジュアルデザインを作成します。配色、タイポグラフィ(フォント)、アイコン、イラスト、写真などのグラフィック要素を駆使し、ブランドイメージを体現しつつ、魅力的で使いやすいインターフェースを構築します。

- プロトタイピングとテスト: 作成したデザインを基に、操作可能なプロトタイプ(試作品)を作成します。これをユーザーにテストしてもらい、フィードバックを収集してデザインを改善します。

- デザインシステムの構築・運用: デザインの一貫性を保ち、開発効率を向上させるために、デザインの原則やルール、再利用可能なUIコンポーネント(ボタン、フォームなど)をまとめた「デザインシステム」や「スタイルガイド」を作成し、運用・管理します。

- 他職種との連携: プロダクトマネージャーやディレクター、UXデザイナー、エンジニアなど、様々な職種のメンバーと密に連携します。デザインの意図を正確に伝え、技術的な制約を理解し、チーム全体でプロダクトの品質を高めていくためのコミュニケーションが不可欠です。

このように、UIデザイナーはデザインの上流から下流まで、プロダクト開発の幅広いプロセスに関わる専門職です。

UIデザイナーに求められるスキル

UIデザイナーとして活躍するためには、デザインを作成する「ハードスキル」と、円滑に仕事を進めるための「ソフトスキル」の両方が必要です。

ハードスキル(専門知識・技術)

- デザインツールの習熟: Figma、Adobe XD、Sketchといった、現代のUIデザインに必須のツールを自在に使いこなすスキル。プロトタイピング機能や共同編集機能まで含めて熟知している必要があります。

- UIデザインの原則に関する知識: 「近接」「整列」といった基本的なデザイン原則や、レイアウト、配色、タイポグラフィに関する体系的な知識。

- 情報設計(IA)のスキル: 複雑な情報を整理し、ユーザーにとって分かりやすい構造を設計する能力。

- プロトタイピングスキル: デザインのアイデアを素早く形にし、操作感を検証するためのプロトタイプを作成する技術。

- アクセシビリティの知識: 年齢や障害の有無に関わらず、すべての人が情報にアクセスし、サービスを利用できるようにするためのデザイン知識(例:WCAGの理解)。

- コーディングの基礎知識(HTML/CSS): 必須ではありませんが、HTMLやCSSの仕組みを理解していると、エンジニアとのコミュニケーションがスムーズになり、技術的に実現可能なデザインを提案できます。

ソフトスキル(対人能力・思考法)

- コミュニケーション能力: 最も重要なソフトスキルの一つです。自分のデザインの意図や根拠を、デザイナーでない人にも分かりやすく論理的に説明する能力。また、他者の意見を傾聴し、建設的な議論を通じてより良い解決策を見出す力も求められます。

- 課題発見・解決能力: ユーザーの行動やデータから本質的な課題を見つけ出し、「どうすればデザインでその課題を解決できるか」を考え抜く力。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 「なんとなく良い」ではなく、「ユーザーのこの課題を解決するために、この原則に基づいて、このように設計した」と、すべてのデザイン決定に明確な根拠を持って説明できる思考力。

- 共感力: ユーザーの立場に立ち、その目的や感情、ストレスを自分事として理解しようとする姿勢。ペルソナやユーザージャーニーマップを深く理解し、活用する力です。

- 学習意欲と情報収集能力:デザイントレンドや新しいツールは日々進化しています。常にアンテナを張り、新しい知識や技術を学び続ける姿勢が不可欠です。

優れたUIデザイナーは、これらのハードスキルとソフトスキルをバランス良く兼ね備え、ユーザーとビジネスの両方に価値を提供する存在なのです。

UIデザインの学習方法

UIデザインは専門性の高い分野ですが、適切な方法で学習すれば、未経験からでもスキルを習得することは可能です。ここでは、代表的な3つの学習方法のメリット・デメリットを紹介します。自分の目的やライフスタイルに合わせて、最適な方法を選びましょう。

書籍で学ぶ

UIデザインの基礎理論や普遍的な原則を体系的に学びたい場合、書籍は非常に有効な手段です。長年にわたって読み継がれている名著も多く、断片的な知識ではなく、デザインの根底にある考え方や哲学をじっくりと学ぶことができます。

- メリット:

- 体系的な知識: UIデザインの原則、ユーザビリティ、情報設計など、網羅的に知識をインプットできます。

- 深い理解: 著者の思考プロセスや背景にある理論まで踏み込んで解説されていることが多く、深いレベルで理解できます。

- 自分のペースで学べる: 通勤時間や休日など、好きな時間に自分のペースで学習を進められます。

- デメリット:

- 情報が古い可能性: 特にデザイントレンドやツールの使い方に関する情報は、出版時期によっては古くなっている場合があります。

- 実践的スキルの習得が難しい: 読むだけでは、デザインツールを操作する実践的なスキルや、チームでの制作プロセスは身につきにくいです。

- フィードバックが得られない: 自分のアウトプットに対して、客観的なフィードバックをもらう機会がありません。

書籍は、まずUIデザインの全体像と基礎固めをしたいという初心者の方におすすめです。Webでの学習と並行して、理論的な支柱として活用すると効果的です。

Webサイトや動画で学ぶ

最新のデザイントレンドや具体的なツールの操作方法を学ぶには、Web上のリソースが最適です。国内外の有名デザイナーのブログ、デザイン系メディア、動画チュートリアルなど、無料で質の高い情報が豊富に存在します。

- メリット:

- 最新情報へのアクセス: 新しいデザイン手法やツールのアップデート情報などを、リアルタイムでキャッチアップできます。

- 多様な情報源: トップデザイナーの思考に触れたり、具体的なデザイン事例を参考にしたりと、多角的に情報を集められます。

- 視覚的で分かりやすい: 特に動画チュートリアルは、ツールの操作手順などを視覚的に追いながら学べるため、初心者でも理解しやすいです。

- コストが低い: 多くのブログやYouTubeチャンネルは無料で利用できます。

- デメリット:

- 情報が断片的: 知識が体系化されておらず、断片的になりがちです。自分で情報を整理し、学習計画を立てる必要があります。

- 情報の質にばらつき: 発信者によって情報の正確性や質が異なるため、信頼できる情報源を見極める力が必要です。

- モチベーション維持が難しい: 独学になるため、学習の継続には強い意志が求められます。

Webや動画は、特定のスキルをピンポイントで習得したい場合や、常に最新の情報を追い続けたい場合に非常に有効です。書籍での学習と組み合わせることで、理論と実践のバランスを取ることができます。

スクールで学ぶ

短期間で集中的に、実践的なスキルを身につけてキャリアチェンジを目指すなら、専門のスクール(オンラインまたは通学)に通うのが最も効率的な方法です。

- メリット:

- 体系的なカリキュラム: 未経験者がUIデザイナーになるために必要な知識とスキルが、体系的なカリキュラムとして整備されています。

- プロからのフィードバック: 現役のデザイナーである講師から、自分の制作物に対して直接的かつ具体的なフィードバックをもらえる点が最大の利点です。これにより、独学では気づけない弱点や改善点を客観的に知ることができます。

- ポートフォリオ制作サポート: 就職・転職活動に不可欠なポートフォリオ(作品集)の制作をサポートしてもらえます。

- モチベーションの維持: 同じ目標を持つ仲間と学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。キャリア相談や就職支援が受けられる場合も多いです。

- デメリット:

- 費用がかかる: 他の学習方法に比べて、まとまった費用が必要です。

- 時間の確保が必要: 決められたスケジュールに沿って学習を進めるため、ある程度の時間を確保する必要があります。

本気でUIデザイナーへの転職を目指す方や、独学での挫折経験がある方には、スクールが最も確実な選択肢と言えるでしょう。自己投資と捉え、効率的にスキルを習得したい場合に適しています。

UIデザインにおすすめのツール3選

現代のUIデザインは、高機能な専門ツールの活用が前提となっています。これらのツールは、デザイン作成からプロトタイピング、共同編集までをシームレスに行うことを可能にします。ここでは、現在業界で主流となっている3つの代表的なUIデザインツールを紹介します。

| ツール名 | 主な特徴 | 動作環境 | 共同編集機能 | 料金(個人向け) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| ① Figma | ブラウザベースで動作、リアルタイム共同編集に非常に強い | Webブラウザ, Windows, macOS | ◎(非常に強力) | 無料プランあり | チームでの作業が多い、OSを問わず使いたい |

| ② Adobe XD | Adobe製品との連携が強力 | Windows, macOS | ◯ | Creative Cloudコンプリートプランに内包 | Adobe製品をメインで使うデザイナー |

| ③ Sketch | macOS専用、軽快な動作と豊富なプラグインが特徴 | macOSのみ | △(別途サービスが必要) | サブスクリプション制 | Macユーザーで軽快さを重視する、オフライン作業が多い |

① Figma

Figmaは、現在、世界のUI/UXデザイン業界で最も広く利用されている、事実上の標準ツールです。最大の特徴は、ソフトウェアをインストールする必要がなく、Webブラウザ上で動作することです。これにより、OS(Windows, macOS)を問わずに利用でき、ファイルの共有や管理が非常に簡単です。

特に強力なのが、リアルタイムの共同編集機能です。複数のデザイナーや関係者が同じファイルに同時にアクセスし、カーソルを追いながら一緒にデザインを編集したり、コメントを残したりできます。この機能により、リモートワーク環境でも円滑なコミュニケーションとスピーディーな意思決定が可能になります。

デザイン機能、インタラクティブなプロトタイピング機能、デザインシステムを構築するためのコンポーネント機能など、UIデザインに必要な機能はすべて網羅されています。また、豊富なプラグインによって機能を拡張できる点も魅力です。

料金プラン: ファイル数などに制限のある無料の「Starter」プランがあるため、気軽に試すことができます。より多くの機能を使いたい個人やチーム向けには、有料の「Professional」プランや「Organization」プランが用意されています。(参照:Figma公式サイト)

チームでのコラボレーションを重視する、あるいはこれからUIデザインを学ぶ初心者の方には、まずFigmaから触れてみることを強くおすすめします。

② Adobe XD

Adobe XDは、PhotoshopやIllustratorなどを提供するAdobe社が開発したUI/UXデザインツールです。最大の強みは、他のAdobe Creative Cloud製品とのシームレスな連携です。Photoshopで作成した画像をXDに直接読み込んだり、Illustratorで作成したベクター素材を編集可能な状態でペーストしたりできます。

「リピートグリッド」機能を使えば、同じ要素のリスト(カードデザインなど)を簡単に作成・編集でき、作業効率を大幅に向上させます。デザイン、プロトタイピング、共有機能も一通り揃っており、直感的なインターフェースで初心者でも比較的扱いやすいツールです。

料金プラン: 2023年以降、Adobe XDは「メンテナンスモード」に移行し、単体での新規購入はできなくなりました。現在は、Adobe Creative Cloudコンプリートプランの一部として提供されています。過去にXDを利用していたユーザーは引き続き使用できます。(参照:Adobe公式サイト)

普段からPhotoshopやIllustratorを駆使してデザイン業務を行っている方や、Adobe製品群でワークフローを完結させたい方にとっては、連携のしやすさから依然として有力な選択肢となります。

③ Sketch

Sketchは、UIデザインツールの先駆け的存在であり、かつては業界標準の地位を確立していました。現在も根強い人気を誇るツールですが、macOS専用という点が最大の特徴であり、Windowsユーザーは利用できません。

ネイティブアプリであるため動作が非常に軽快で、サクサクとデザイン作業を進めることができます。また、長年の歴史の中で開発されてきた膨大な数のサードパーティ製プラグインが存在し、機能を自由に拡張して自分好みの作業環境を構築できるのが大きな魅力です。

ベクター編集機能に優れており、ピクセルパーフェクトな精密なデザインを得意とします。共同編集機能に関しては、Figmaほどリアルタイム性は高くありませんが、専用のクラウドサービスを通じてチームでの作業も可能です。

料金プラン: 年間契約のサブスクリプションモデルが基本となります。(参照:Sketch公式サイト)

macOSをメインマシンとして使用しており、オフラインでの作業が多い方、またはツールの軽快なパフォーマンスを最優先する方にとって、Sketchは非常に優れた選択肢です。

まとめ

本記事では、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の基本から、その重要性、デザインの原則、実践的な改善プロセス、そして関連するキャリアやツールに至るまで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- UIは「ユーザーと製品の接点」: 画面のボタンやテキストなど、ユーザーが直接操作する部分です。

- UXは「ユーザーが得る体験のすべて」: 使いやすさだけでなく、満足感や感動といった感情を含む、製品利用における包括的な体験を指します。

- UIは優れたUXを実現するための「手段」: 両者は包含関係にあり、優れたUIなくして優れたUXは実現できません。ビジネスの成功には、この両輪が不可欠です。

- 優れたUIはビジネスを成長させる: ユーザー満足度を高め、離脱率を改善し、ブランドイメージを向上させることで、具体的なビジネス成果に直結します。

- デザインには普遍的な原則がある: 「近接」「整列」「反復」「コントラスト」などの基本原則を理解し適用することが、分かりやすいUI設計の第一歩です。

- UI改善は継続的なプロセス: 「目的設定・分析 → ユーザー調査 → 設計 → テスト → 実装・改善」というサイクルを回し続けることが、プロダクトを成長させ続ける鍵となります。

デジタル化が加速する現代において、ユーザー視点に立ったUI/UXデザインの重要性はますます高まっています。単に機能を提供するだけでなく、ユーザーに「心地よい」「また使いたい」と思わせる体験をいかに設計できるかが、あらゆるサービスやプロダクトの競争力を左右する時代です。

この記事が、UIデザインの奥深い世界への理解を深め、あなたのビジネスやクリエイティブ活動の一助となれば幸いです。