ビジネスの舵取りは、荒波を航海する船のようです。自社の船(内部環境)の状態を正確に把握し、天候や海流(外部環境)の変化を読み解かなければ、目的地にたどり着くことはできません。このような複雑な経営環境の中で、自社の進むべき方向を指し示す羅針盤の役割を果たすのが「SWOT分析」です。

SWOT分析は、自社の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」といった内部環境と、市場の「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」といった外部環境を4つの象限に整理し、現状を客観的に分析するためのフレームワークです。

この記事では、経営戦略やマーケティング戦略の策定に不可欠なSWOT分析について、その基本的な概念から、具体的な実践方法、成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。企業の経営者やマーケティング担当者だけでなく、個人のキャリアプランニングや自己分析にも応用できる普遍的な手法ですので、ぜひ最後までご覧いただき、自社の、あるいはご自身の未来を切り拓くための一助としてください。

目次

SWOT分析とは

SWOT分析(スウォットぶんせき)とは、戦略的な意思決定を行うために、組織やプロジェクト、あるいは個人が置かれている状況を多角的に評価するためのフレームワークです。具体的には、分析対象が持つ内部環境要因と、それを取り巻く外部環境要因を、それぞれプラス面とマイナス面に分けて整理します。

この分析手法は、以下の4つの要素の頭文字を取って「SWOT」と名付けられています。

- S (Strength):強み – 目標達成に貢献する内部のプラス要因

- W (Weakness):弱み – 目標達成の障害となる内部のマイナス要因

- O (Opportunity):機会 – 目標達成に貢献する外部のプラス要因

- T (Threat):脅威 – 目標達成の障害となる外部のマイナス要因

| 環境要因 | プラス要因 | マイナス要因 |

|---|---|---|

| 内部環境 (自社でコントロール可能) |

S (Strength):強み ・独自の技術力 ・高いブランド認知度 ・優秀な人材 |

W (Weakness):弱み ・陳腐化した設備 ・資金力不足 ・限定的な販売チャネル |

| 外部環境 (自社でコントロール不可能) |

O (Opportunity):機会 ・市場の拡大 ・規制緩和 ・ライフスタイルの変化 |

T (Threat):脅威 ・競合の台頭 ・景気後退 ・技術の急速な変化 |

SWOT分析の最大の特徴は、自社の努力で変えられる「内部環境」と、自社の努力だけでは変えられない「外部環境」を明確に区別して分析する点にあります。これにより、単なる強み・弱みのリストアップに終わらず、「外部の機会を活かすために、自社のどの強みを使うべきか」「外部の脅威から身を守るために、自社のどの弱みを克服すべきか」といった、より戦略的な示唆を得ることが可能になります。

このフレームワークは、1960年代にスタンフォード大学で行われた研究プロジェクトの中で、経営コンサルタントのアルバート・ハンフリーによって開発されたとされています。以来、半世紀以上にわたって世界中の企業や組織で活用されており、その有効性は広く認められています。

活用される場面は非常に多岐にわたります。

- 全社的な経営戦略の策定

- 新規事業の立ち上げや市場参入の検討

- 既存事業の評価と改善

- マーケティング戦略や販売戦略の立案

- 製品開発の方針決定

- 組織の課題解決や人材育成計画

- 個人のキャリアプランニングや就職・転職活動における自己分析

このように、SWOT分析は特定の業界や企業規模に限定されることなく、あらゆるレベルでの戦略立案に応用できる汎用性の高いツールです。複雑な状況をシンプルに整理し、関係者間での共通認識を形成する上でも大きな力を発揮します。

SWOT分析は、自社と市場を客観的に見つめ直し、データに基づいた合理的な戦略を導き出すための、強力な思考の羅針盤と言えるでしょう。この分析を通じて、自社のポテンシャルを最大限に引き出し、未来のリスクに備えるための第一歩を踏み出すことができるのです。

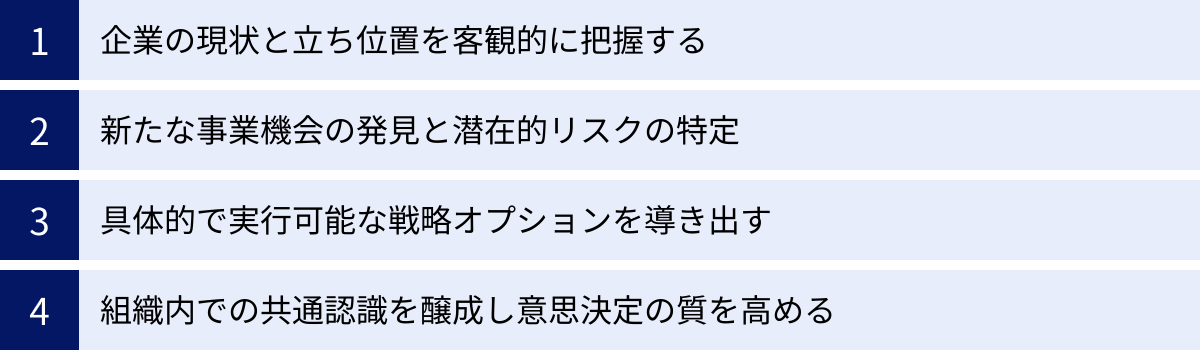

SWOT分析を行う目的

SWOT分析は、単に4つの要素を洗い出して満足するための作業ではありません。その先にある具体的なアクションに繋げるための「目的」を明確に意識することが、分析を成功させるための鍵となります。では、企業や組織はどのような目的を持ってSWOT分析に取り組むのでしょうか。ここでは、SWOT分析が目指す主要な目的を多角的に解説します。

第一に、「企業の現状と立ち位置を客観的に把握する」ことが挙げられます。日々の業務に追われていると、自社の本当の強みや、見て見ぬふりをしてきた弱み、そして市場で起こっている変化を見過ごしがちです。SWOT分析というフレームワークを用いることで、一度立ち止まり、自社が持つリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)と、自社を取り巻く市場環境を冷静に見つめ直すことができます。これにより、「我々は市場の中でどのようなポジションにいるのか」「競合他社と比較して何が優れ、何が劣っているのか」といった自社の現在地を正確に特定できます。この客観的な現状認識こそが、あらゆる戦略立案の出発点となります。

第二の目的は、「新たな事業機会の発見と潜在的リスクの特定」です。外部環境の分析(機会・脅威)に注力することで、これまで気づかなかったビジネスチャンスを発見できる可能性があります。例えば、社会的なトレンドの変化、技術革新、法改正などは、新たな市場を生み出す「機会」となり得ます。SWOT分析は、こうした変化の兆候を体系的に捉え、自社の強みと結びつけることで、新しい製品やサービスのアイデアを創出するきっかけを与えてくれます。

同時に、将来的に自社の事業を脅かす可能性のある「脅威」を事前に洗い出すことも重要な目的です。競合の新たな動き、代替品の登場、景気の変動といったリスク要因を早期に特定し、備えを講じることで、経営の安定性を高めることができます。攻め(機会の活用)と守り(脅威への備え)の両面から未来を予測し、先手を打つための情報収集が、この目的の本質です。

第三に、「具体的で実行可能な戦略オプションを導き出す」ことが大きな目的です。SWOT分析の真価は、洗い出した4つの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」によって発揮されます。

- 強み × 機会 (SO戦略) → 成長を加速させるには?

- 強み × 脅威 (ST戦略) → 脅威を乗り越えるには?

- 弱み × 機会 (WO戦略) → 弱みを克服しチャンスを掴むには?

- 弱み × 脅威 (WT戦略) → 最悪の事態を避けるには?

このように、内部環境と外部環境を組み合わせることで、「何をすべきか」という具体的な戦略の選択肢が複数生まれます。これにより、経営陣やチームは、漠然とした議論ではなく、具体的なアクションプランに基づいた建設的な対話を行うことができます。

第四の目的として、「組織内での共通認識を醸成し、意思決定の質を高める」という側面も無視できません。SWOT分析を複数人で、特に異なる部署のメンバーを交えて行うことで、組織が置かれている状況について、全員が同じ視点を持つことができます。営業部門が感じている市場の脅威、開発部門が認識している技術的な強み、管理部門が把握している財務的な弱みなど、それぞれの知見が共有されることで、より網羅的で精度の高い分析が可能になります。このプロセスを通じて、「なぜこの戦略を選択するのか」という背景や根拠が組織全体に浸透し、戦略実行へのコミットメントが高まります。結果として、一部の経営層によるトップダウンの決定ではなく、現場の納得感を伴った、質の高い意思決定に繋がるのです。

これらの目的を達成するためには、分析を始める前に「今回は何のためにSWOT分析を行うのか」を明確に定義することが不可欠です。例えば、「来期のマーケティング戦略を立てるため」「新規事業Aの参入可否を判断するため」といった具体的なテーマを設定しましょう。目的が曖昧なままでは、分析は単なる情報の羅列に終わり、貴重な時間と労力を浪費する結果になりかねません。

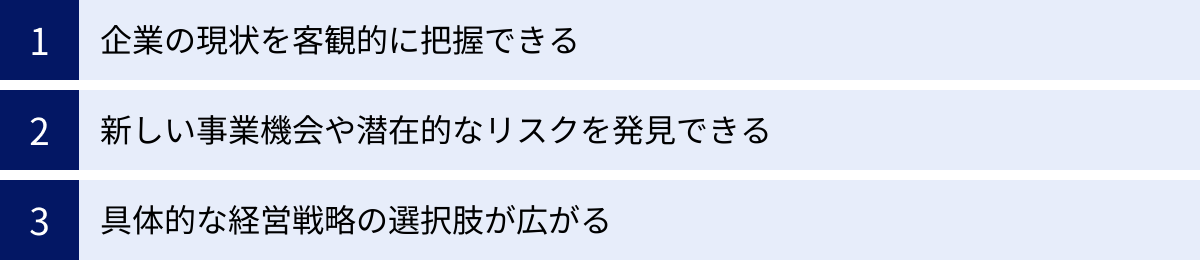

SWOT分析の3つのメリット

SWOT分析を適切に活用することで、企業は多くのメリットを得られます。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて、具体的に掘り下げて解説します。

① 企業の現状を客観的に把握できる

SWOT分析がもたらす最大のメリットの一つは、自社の置かれている状況を、主観や思い込みを排して客観的に把握できる点です。

多くの企業では、経営者や各部門の責任者が自社の強みや弱みについて、ある程度の認識を持っています。しかし、それらは往々にして個人的な経験や感覚に基づいたものであり、必ずしも組織全体の共通認識とはなっていません。また、日々の業務に没頭するあまり、自社を俯瞰的に見る機会は意外と少ないものです。

SWOT分析では、「強み」「弱み」「機会」「脅威」という4つの明確な切り口から、情報を強制的に整理させられます。このプロセスを経ることで、これまで漠然と「良い点」「悪い点」として捉えていた事柄が、構造化され、可視化されます。

例えば、「技術力」を強みだと考えていたとします。SWOT分析では、「その技術は具体的に何が優れているのか?」「競合他社の技術と比較して、どの程度の優位性があるのか?」といった深掘りが求められます。これにより、単なる思い込みだったのか、それとも真に競争優位性のある「強み」なのかが明確になります。

同様に、外部環境についても、普段は断片的にしか入ってこない市場のニュースやトレンドを、「機会」と「脅威」という観点で体系的に収集・分析します。これにより、「最近よく聞くDX化というトレンドは、自社にとって追い風(機会)なのか、それとも乗り遅れるとまずい向かい風(脅威)なのか」といった、外部環境の変化が自社に与える影響を具体的に評価できるようになります。

このように、内部環境と外部環境の両面から自社を網羅的に見つめ直すことで、これまで気づかなかった自社のポテンシャルや、見過ごしていた深刻な課題が浮き彫りになります。SWOT分析は、いわば企業の健康診断のようなものです。定期的に実施することで、自社の健康状態を正確に把握し、必要な対策を早期に講じるための、信頼性の高い判断材料を提供してくれるのです。

② 新しい事業機会や潜在的なリスクを発見できる

SWOT分析は、現状把握に留まらず、未来に向けた新たな可能性を発見するための強力なツールとなります。特に、外部環境の分析(機会・脅威)は、攻め(事業機会の創出)と守り(リスク管理)の両面で大きな価値をもたらします。

まず、「機会(Opportunity)」の分析を通じて、新しいビジネスチャンスを発見できます。市場は常に変化しており、その変化の中には新しい需要が隠されています。

- 技術の進化: AIやIoTといった新技術は、既存のビジネスモデルを変革し、新たなサービスを生み出す機会となります。

- ライフスタイルの変化: 健康志向の高まり、環境意識の向上、リモートワークの普及などは、新たな商品やサービスのニーズを生み出します。

- 法規制の変更: 規制緩和は新規参入のチャンスとなり、逆に規制強化は特定の分野で専門性を持つ企業にとっての機会となることがあります。

SWOT分析では、こうしたマクロな変化を体系的に洗い出し、「これらの変化を自社の強みと結びつけられないか?」という視点で検討します。これにより、既存事業の延長線上にはない、革新的なアイデアや新規事業の種が生まれることがあります。

一方で、「脅威(Threat)」の分析は、将来起こりうるリスクを事前に特定し、備えることを可能にします。ビジネスの世界では、予期せぬ脅威が突然現れ、事業の存続を揺るがすことがあります。

- 競合の動向: 強力な競合の新規参入や、既存競合の画期的な新製品の投入は、自社のシェアを奪う大きな脅威です。

- 市場の縮小: 少子高齢化や顧客ニーズの変化により、これまで安泰だった市場が縮小していくリスクがあります。

- 代替品の出現: 自社の製品やサービスが、より安価で便利な代替品に取って代わられる脅威は常に存在します。

これらの潜在的なリスクを事前にリストアップし、その影響度と発生確率を評価することで、プロアクティブ(主体的)なリスクマネジメントが可能になります。 例えば、「もし最大の競合が価格を30%下げてきたら、我々はどう対抗するか?」といったシナリオを事前に検討し、対策を準備しておくことができます。

このように、SWOT分析は単なる現状分析ツールではなく、未来を予測し、主体的に行動を起こすための戦略的な思考を促します。事業機会を逃さず、リスクを最小限に抑えることで、企業は持続的な成長を実現できるのです。

③ 具体的な経営戦略の選択肢が広がる

SWOT分析の最終的なゴールは、分析結果を具体的な行動計画に落とし込むことです。そのプロセスにおいて、「クロスSWOT分析」という手法を用いることで、具体的な戦略の選択肢が明確になり、議論が深まるという大きなメリットがあります。

クロスSWOT分析とは、洗い出した「強み(S)」「弱み(W)」「機会(O)」「脅威(T)」の4つの要素をそれぞれ掛け合わせ、具体的な戦略を導き出す思考法です。

- SO戦略(強み × 機会): 自社の「強み」を活かして、市場の「機会」を最大限に捉える戦略です。「イケイケドンドン」の積極策であり、事業成長の核となります。

- ST戦略(強み × 脅威): 市場の「脅威」に対して、自社の「強み」を使って対抗したり、影響を回避したりする戦略です。差別化戦略などがこれにあたります。

- WO戦略(弱み × 機会): 市場に「機会」があるにもかかわらず、自社の「弱み」が足かせになっている場合に、その弱みを克服・改善して機会を掴む戦略です。

- WT戦略(弱み × 脅威): 自社の「弱み」と市場の「脅威」が重なる最悪の状況に対応する戦略です。事業の縮小や撤退なども視野に入れた防衛的な戦略となります。

このように、4つの象限で戦略を検討することで、「我々が今、最も注力すべきはどこか?」「どのような打ち手が可能か?」という問いに対する、具体的な答えの候補が複数見えてきます。

もしSWOT分析が単なる4要素のリストアップで終わってしまったら、「強みはAとB、弱みはCとDです」という報告だけで、そこから先の「だから、どうするのか?」という最も重要な議論に進むことができません。

クロスSWOT分析を行うことで、例えば以下のような具体的な戦略オプションがテーブルの上に並びます。

- 「当社の高い技術力(強み)を活かして、成長著しいアジア市場(機会)に特化した新製品を開発しよう」(SO戦略)

- 「競合の価格攻勢(脅威)に対抗するため、我々の強力なブランドイメージ(強み)を前面に出したマーケティングを展開しよう」(ST戦略)

- 「EC市場の拡大(機会)というチャンスを逃さないために、弱みである自社ECサイトを抜本的にリニューアルしよう」(WO戦略)

- 「市場縮小(脅威)と設備の老朽化(弱み)が進む事業Zからは段階的に撤退し、経営資源を成長分野に集中させよう」(WT戦略)

これらの選択肢を比較検討することで、経営資源の最適な配分や、事業の優先順位付けに関する、より高度で戦略的な意思決定が可能になります。分析から具体的なアクションへと繋ぐ架け橋となる点こそ、SWOT分析が単なる情報整理ツールに終わらない、実践的なフレームワークである理由なのです。

SWOT分析を構成する4つの要素

SWOT分析を効果的に行うためには、その根幹をなす「S・W・O・T」の4つの要素を正しく理解することが不可欠です。これらの要素は、「内部環境」と「外部環境」という2つの大きな軸で分類されます。それぞれの定義と具体例を詳しく見ていきましょう。

内部環境:自社でコントロールできる要因

内部環境とは、自社の努力や意思決定によって、比較的コントロールが可能な社内の要因を指します。これには、技術、ブランド、人材、組織文化、財務状況、設備、顧客データなどが含まれます。内部環境の分析は、自社の「健康状態」を把握するプロセスであり、「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」の2つの側面から行います。

S (Strength):強み

「強み」とは、目標達成や競争において有利に働く、自社が持つ独自の資産や能力のことです。重要なのは、単に「自社が良いと思っている点」ではなく、「競合他社と比較して優れている点」や「顧客から高く評価されている点」という相対的な視点で捉えることです。

【強みの具体例】

- 技術・ノウハウ: 特許取得済みの独自技術、熟練した職人の技術、効率的な生産プロセス

- ブランド・評判: 高いブランド認知度、顧客からの厚い信頼、良好な企業イメージ

- 人材・組織: 特定分野の専門家チーム、モチベーションの高い従業員、柔軟で迅速な意思決定が可能な組織文化

- 顧客基盤: 多くのロイヤルカスタマー、質の高い顧客データ、強力な販売ネットワーク

- 財務・資産: 潤沢な自己資本、優良な不動産資産、低コストでの資金調達能力

- 製品・サービス: 高品質・高機能な製品、優れたデザイン、手厚いアフターサポート

強みを特定する際には、「なぜ顧客は競合ではなく自社を選んでくれるのか?」「他社が真似できない、自社ならではの価値は何か?」といった問いを立ててみると良いでしょう。この「強み」こそが、事業成長のエンジンとなります。

W (Weakness):弱み

「弱み」とは、目標達成や競争において不利に働く、自社が抱える課題や不足しているリソースのことです。弱みを分析する際には、目を背けずに現実を直視し、正直にリストアップすることが重要です。これも「強み」と同様に、競合他社と比較して劣っている点を洗い出すことが効果的です。

【弱みの具体例】

- 技術・ノウハウ: 陳腐化した技術、特定の技術への過度な依存、ノウハウの属人化

- ブランド・評判: ブランド認知度の低さ、ネガティブな評判の存在

- 人材・組織: 人材不足、従業員の高齢化、硬直的な組織体制、部門間の連携不足

- マーケティング・販売: 限定的な販売チャネル、デジタルマーケティングのノウハウ不足、営業力の弱さ

- 財務・資産: 資金繰りの悪化、過大な借入金、老朽化した設備

- 製品・サービス: 競合に劣る品質や機能、高いコスト構造、クレームの多さ

弱みを特定する際には、「なぜ顧客を失ってしまったのか?」「競合ができているのに、自社にできていないことは何か?」といった問いが役立ちます。弱みを正確に認識することは、改善の第一歩であり、将来のリスクを回避するために不可欠です。

外部環境:自社でコントロールできない要因

外部環境とは、自社の努力だけではコントロールが困難な、社外の要因を指します。これには、市場トレンド、景気動向、競合の動き、法規制、技術革新、社会文化の変化などが含まれます。外部環境の分析は、自社を取り巻く「潮流」を読むプロセスであり、「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」の2つの側面から行います。

O (Opportunity):機会

「機会」とは、自社の事業にとって追い風となり、成長や目標達成を後押しする可能性のある外部の変化やトレンドのことです。市場に転がっているチャンスをいかに早く見つけ、掴むことができるかが、企業の成長を左右します。

【機会の具体例】

- 市場・顧客: 特定市場の急成長、新たな顧客セグメントの出現、消費者のライフスタイルの変化(例:健康志向、環境意識の高まり)

- 競合: 競合企業の撤退や事業縮小、競合の弱体化

- 技術: 新技術の登場による新製品開発の可能性、AIやIoTの活用による業務効率化

- 社会・経済: 景気回復、インバウンド需要の増加、特定のイベント(例:オリンピック、万博)

- 法規制・政治: 規制緩和による新規参入の容易化、政府による補助金や優遇税制

機会を捉えるためには、常にアンテナを高く張り、業界ニュースや経済動向、技術関連のレポートなどに目を通しておくことが重要です。機会は、自社の「強み」と結びつくことで、大きなビジネスチャンスへと昇華します。

T (Threat):脅威

「脅威」とは、自社の事業にとって向かい風となり、障害やリスクとなる可能性のある外部の変化や出来事のことです。脅威を事前に認識し、その影響を最小限に食い止めるための備えをしておくことは、企業経営における危機管理の基本です。

【脅威の具体例】

- 市場・顧客: 市場全体の縮小、顧客ニーズの多様化・高度化による対応コストの増大

- 競合: 強力な新規参入者の登場、競合による価格競争の激化、代替品の出現

- 技術: 自社技術の陳腐化を招くような破壊的技術の登場

- 社会・経済: 景気後退、原材料価格やエネルギーコストの高騰、少子高齢化による労働力不足

- 法規制・政治: 規制強化によるコンプライアンスコストの増大、不利な法改正、国際情勢の不安定化

脅威を分析する際には、「何が自社のビジネスモデルを根底から覆す可能性があるか?」「今のままでは、5年後、10年後に生き残れないリスクは何か?」といった長期的な視点を持つことが求められます。脅威を正しく認識し、対策を講じることで、企業は変化の激しい時代を乗り越えていくことができます。

| 分類 | 要素 | 定義 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 内部環境 | S:強み | 目標達成に貢献する自社の能力・資産 | 独自技術、ブランド力、優秀な人材 |

| W:弱み | 目標達成の障害となる自社の課題 | 資金不足、人材不足、販売網の弱さ | |

| 外部環境 | O:機会 | 事業の追い風となる外部の変化 | 市場拡大、規制緩和、新技術の登場 |

| T:脅威 | 事業の向かい風となる外部の変化 | 競合の台頭、市場縮小、景気後退 |

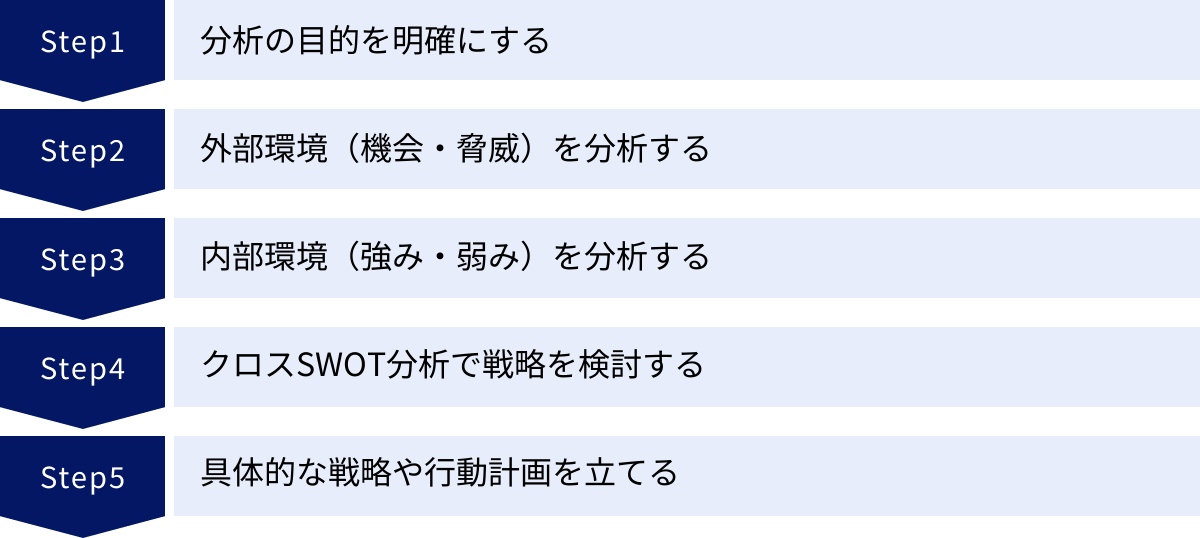

SWOT分析のやり方【5ステップで解説】

SWOT分析は、正しい手順に沿って進めることで、その効果を最大限に発揮します。ここでは、初心者でも実践できる具体的なやり方を5つのステップに分けて、詳しく解説していきます。

① STEP1:分析の目的を明確にする

分析を始める前に、「何のためにSWOT分析を行うのか」という目的を明確に設定することが、最も重要な第一歩です。目的が曖昧なままでは、議論が発散してしまったり、分析結果が具体的なアクションに結びつかなかったりする原因となります。

目的は、できるだけ具体的に設定しましょう。

- 悪い例: 「会社の将来のため」「経営改善のため」

- 良い例:

- 「来期の全社経営戦略を策定するため」

- 「新製品Aのマーケティング戦略を立案するため」

- 「売上が低迷しているB事業部の立て直し策を検討するため」

- 「ヨーロッパ市場への進出可否を判断するため」

- 「ITエンジニアとしてのキャリアパスを考えるため」(個人の場合)

目的を明確にすることで、参加者の意識が統一され、どの範囲の情報を集め、どの視点で分析すべきかがはっきりします。例えば、目的が「新製品Aのマーケティング戦略」であれば、分析の対象は会社全体ではなく、新製品Aに関連する市場や競合、自社の技術力や販売力に絞られます。

この段階で、誰が分析に参加するのか、どのようなスケジュールで進めるのか、最終的にどのようなアウトプット(報告書、戦略案など)を目指すのかも決めておくと、その後のプロセスがスムーズに進みます。

② STEP2:外部環境(機会・脅威)を分析する

目的が定まったら、次はいよいよ情報の洗い出しです。多くの解説では内部環境(強み・弱み)から始めるケースもありますが、先に外部環境(機会・脅威)から分析することをおすすめします。なぜなら、企業活動は市場という外部環境の中で行われるため、市場の変化に適応することが戦略の基本となるからです。市場で何が起きているのか、どのようなチャンスやリスクがあるのかを先に把握することで、自社の強みや弱みをより的確に評価できます。

このステップでは、自社ではコントロールできない外部の要因を「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」に分類して、客観的な事実をできるだけ多くリストアップします。ブレインストーミング形式で、思いつくままにアイデアを出すのが効果的です。

【情報収集の切り口】

外部環境を網羅的に分析するためには、「PEST分析」などのフレームワークを活用すると便利です。

- Politics(政治): 法改正、税制、政府の政策、国際関係など

- Economy(経済): 景気動向、金利、為替レート、個人消費の動向など

- Society(社会): 人口動態、ライフスタイルの変化、教育水準、世論など

- Technology(技術): 新技術の動向、ITインフラの普及、技術革新のスピードなど

これらの観点から情報を集め、「その変化は自社にとって追い風か?(機会)」「向かい風か?(脅威)」を判断していきます。新聞、業界誌、市場調査レポート、政府の統計データ、競合他社のプレスリリースなどが主な情報源となります。

③ STEP3:内部環境(強み・弱み)を分析する

外部環境の全体像が見えてきたら、次に自社の内部に目を向け、「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」を分析します。ここでのポイントは、STEP2で分析した外部環境を意識しながら、自社のリソースや能力を評価することです。

例えば、「高い技術力」が自社の特徴だとしても、それが市場で求められていない(機会がない)技術であれば、それは真の「強み」とは言えません。逆に、今は「弱み」である「オンライン販売チャネルの不足」も、市場が急速にEC化している(機会がある)状況では、克服すべき最優先課題として認識されます。

【情報収集の切り口】

内部環境の分析には、「3C分析」や「VRIO分析」の視点が役立ちます。

- Company(自社): 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)、ブランド力、技術力、組織文化など

- Competitor(競合): 競合他社と比較して優れている点(強み)、劣っている点(弱み)は何か?

- Customer(顧客): 顧客は自社の何を評価しているのか? どのような不満を持っているのか?

社内の各部門へのヒアリング、顧客アンケート、財務諸表の分析などを通じて、客観的なデータを集めることが重要です。「これは強みだ」という意見が出たら、「それは具体的にどういうことか?」「何かそれを裏付けるデータはあるか?」と深掘りする習慣をつけましょう。

④ STEP4:クロスSWOT分析で戦略を検討する

4つの要素(S・W・O・T)の洗い出しが終わったら、分析のハイライトである「クロスSWOT分析」に移ります。これは、STEP2とSTEP3でリストアップした各要素を掛け合わせることで、具体的な戦略の方向性を導き出すプロセスです。

以下の4つのマトリクスを作成し、それぞれのマスを埋めていきます。

- SO戦略(強み × 機会): 強みを活かして機会を最大限に利用する戦略

- (例)「高い技術力(S)」×「環境意識の高まり(O)」→ 省エネ性能の高い新製品を開発・投入する

- ST戦略(強み × 脅威): 強みを活かして脅威を回避または無力化する戦略

- (例)「高いブランド力(S)」×「価格競争の激化(T)」→ ブランド価値を訴求し、価格競争から脱却する

- WO戦略(弱み × 機会): 弱みを克服して機会を掴む戦略

- (例)「販売チャネルの少なさ(W)」×「EC市場の拡大(O)」→ 自社ECサイトを強化し、新たな顧客層を開拓する

- WT戦略(弱み × 脅威): 弱みと脅威による最悪の事態を避けるための戦略

- (例)「設備の老朽化(W)」×「市場の縮小(T)」→ 不採算事業から撤退し、経営資源を集中させる

この段階では、完璧な戦略を一つに絞る必要はありません。 考えられる戦略の選択肢をできるだけ多く出し、議論の土台を作ることが目的です。

⑤ STEP5:具体的な戦略や行動計画を立てる

最後のステップでは、クロスSWOT分析で導き出された戦略の選択肢の中から、最も重要で実行すべき戦略の優先順位を決定し、具体的な行動計画(アクションプラン)に落とし込みます。

戦略の優先順位は、「重要度」や「緊急度」、「成功の可能性」、「必要なリソース」などの観点から評価します。例えば、インパクトは大きいが実現が難しい戦略よりも、確実性が高くすぐに着手できる戦略を優先するといった判断が必要です。

そして、選ばれた戦略を実行するために、以下の項目を具体的に定めます。

- 具体的な目標 (Goal): 戦略によって何を達成するのか(例:売上10%アップ、新規顧客1,000人獲得)

- 担当者 (Assignee): 誰がそのタスクに責任を持つのか

- 期限 (Deadline): いつまでにそれを完了させるのか

- KPI (Key Performance Indicator): 進捗を測るための主要業績評価指標

分析して終わりではなく、実行可能な計画にまで昇華させることがSWOT分析の最終ゴールです。 このステップを疎かにすると、せっかくの分析が「絵に描いた餅」で終わってしまいます。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直すサイクルを回していくことが成功の鍵です。

戦略立案に役立つクロスSWOT分析とは

SWOT分析で「強み・弱み・機会・脅威」を洗い出しただけでは、現状を整理したに過ぎません。その分析結果を未来の行動に繋げるために不可欠なのが「クロスSWOT分析」です。クロスSWOT分析は、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)の各要素を意図的に掛け合わせることで、具体的な戦略の選択肢を生み出す思考フレームワークです。

これにより、「So What?(だから何?)」という問いに答え、分析結果から「Then What?(では、どうする?)」というアクションを導き出すことができます。 ここでは、クロスSWOT分析から生まれる4つの戦略タイプについて、その考え方と活用法を詳しく解説します。

| O:機会 (Opportunity) | T:脅威 (Threat) | |

|---|---|---|

| S:強み (Strength) | SO戦略(積極化戦略) 強みを活かして機会を掴む |

ST戦略(差別化戦略) 強みを活かして脅威を乗り越える |

| W:弱み (Weakness) | WO戦略(改善戦略) 弱みを克服して機会を掴む |

WT戦略(防衛/撤退戦略) 弱みと脅威から受けるダメージを最小化する |

SO戦略(強み × 機会):事業を拡大する積極的な戦略

SO戦略は、自社の「強み」と外部の「機会」を組み合わせることで、事業の成長を加速させる最も積極的で理想的な戦略です。自社が最も得意とすることで、市場の追い風に乗る形になるため、大きな成果が期待できます。経営資源は、優先的にこのSO戦略に投下すべきとされています。

【考え方】

- 「この市場のチャンスを掴むために、我々のどの強みが活かせるだろうか?」

- 「自社のこの強みを使えば、この機会を独占できないだろうか?」

【戦略の具体例】

- 高い技術力(強み)× DX化の加速(機会): 自社のAI技術を活かし、企業の業務効率化を支援する新しいSaaSプロダクトを開発・販売する。

- 強力なブランドイメージ(強み)× インバウンド需要の回復(機会): 訪日外国人向けに、ブランドストーリーを体験できる特別なツアーや限定商品を企画する。

- 広範な販売ネットワーク(強み)× 健康志向の高まり(機会): 全国の店舗網を活かして、健康志向のプライベートブランド商品を大々的に展開する。

SO戦略は、企業のコアコンピタンスを最大限に発揮する「攻め」の戦略であり、競合他社に対する優位性を決定づける重要な鍵となります。

ST戦略(強み × 脅威):競合との差別化を図る戦略

ST戦略は、市場に存在する「脅威」に対して、自社の「強み」を活用して対抗、またはその影響を最小限に抑えるための戦略です。脅威からただ逃げるのではなく、自社の強みを武器に立ち向かうことで、ピンチをチャンスに変えることも可能です。競合との差別化を図る際によく用いられます。

【考え方】

- 「この脅威を乗り越えるために、我々のどの強みが使えるだろうか?」

- 「自社の強みがあれば、この脅威はむしろチャンスになるのではないか?」

【戦略の具体例】

- 高い品質と顧客サポート(強み)× 安価な海外製品の台頭(脅威): 価格競争に巻き込まれるのを避け、「品質」と「安心のサポート」を訴求する高付加価値路線で、富裕層や品質重視の顧客層にターゲットを絞る。

- 独自の特許技術(強み)× 競合他社の模倣(脅威): 特許権を盾に、模倣品に対して法的な措置を取ると同時に、技術の優位性を広告でアピールする。

- 安定した財務基盤(強み)× 景気後退(脅威): 競合が投資を控える中で、あえて積極的なM&Aや設備投資を行い、不況後のシェア拡大を狙う。

ST戦略は、自社の足場を固め、事業の持続可能性を高めるための重要な戦略です。

WO戦略(弱み × 機会):弱点を克服して事業機会を掴む戦略

WO戦略は、目の前に絶好の「機会」があるにもかかわらず、自社の「弱み」が原因でそのチャンスを活かせない状況を打開するための戦略です。弱みを克服または補強することで、新たな成長の道筋を切り開くことを目指します。M&Aや業務提携、人材採用・育成などが具体的な手段となることが多いです。

【考え方】

- 「この機会を掴むために、我々が克服すべき弱みは何か?」

- 「どうすればこの弱点を補い、チャンスをものにできるだろうか?」

【戦略の具体例】

- デジタル人材の不足(弱み)× オンライン市場の拡大(機会): デジタルマーケティングに強い企業と業務提携を結ぶか、専門人材を中途採用してEC事業を本格的に立ち上げる。

- 生産能力の低さ(弱み)× 急速な需要拡大(機会): 機会損失を防ぐため、外部工場への生産委託(OEM)を検討する。将来的には自社工場の増設も視野に入れる。

- ブランド認知度の低さ(弱み)× SNSの普及(機会): 弱みである知名度のなさを克服するため、インフルエンサーマーケティングやSNS広告に投資し、ターゲット層へのリーチを拡大する。

WO戦略は、自社の変革を促す戦略であり、成功すれば企業を一段階上のステージへと引き上げる可能性を秘めています。

WT戦略(弱み × 脅威):事業からの撤退や縮小を検討する戦略

WT戦略は、自社の「弱み」と外部の「脅威」が重なり合う、最も厳しい状況に対応するための防衛的な戦略です。この状況では、事業を継続することが大きな損失に繋がる可能性があるため、ダメージを最小限に抑えることが最優先されます。事業の縮小や売却、あるいは完全撤退といった、困難な意思決定が求められる場合もあります。

【考え方】

- 「この脅威と弱みが重なった場合、どのような最悪の事態が想定されるか?」

- 「損失を最小限に食い止めるには、どのような手を打つべきか?」

【戦略の具体例】

- 旧式の技術(弱み)× 市場の急速な縮小(脅威): 将来性のない不採算事業から段階的に撤退し、そこで使っていた経営資源(人材、資金)を成長分野(SO戦略の対象など)に再配分する。

- 資金力不足(弱み)× 大手競合の参入(脅威): 大手との全面対決を避け、特定のニッチ市場に特化することで生き残りを図る。

- コンプライアンス体制の脆弱さ(弱み)× 法規制の強化(脅威): 大きな経営リスクを回避するため、事業を一時的に停止し、コンプライアンス体制の抜本的な見直しと再構築を最優先で行う。

WT戦略は、苦渋の決断を伴うことが多いですが、企業全体の存続のためには避けて通れない重要な戦略です。出血を止め、より健全な事業ポートフォリオを再構築するための「外科手術」と捉えることができます。

SWOT分析の具体例

理論を理解したところで、次は具体的な事例を通じてSWOT分析のイメージを掴んでいきましょう。ここでは、多くのビジネスパーソンに身近な「飲食店のケース」と、キャリアを考える上で役立つ「就職活動のケース」という2つの架空のシナリオを用いて、SWOT分析からクロスSWOT分析による戦略立案までの流れを解説します。

企業のSWOT分析例(飲食店のケース)

【状況設定】

- 企業: 創業30年の地域密着型イタリアンレストラン

- 場所: 地方都市の駅前商店街

- 目的: 近隣への大手チェーン店の出店計画を受け、今後の経営戦略を立てる

STEP1〜3:SWOTの洗い出し

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | S:強み ・地元での知名度が高い ・30年来の常連客が多い ・シェフの調理技術とレシピ ・地元の農家と繋がりがあり、新鮮な食材を安く仕入れられる |

W:弱み ・店舗の内装が古く、若者向けではない ・SNSなどウェブでの情報発信ができていない ・クレジットカードや電子マネーに未対応 ・デリバリーサービスに対応していない |

| 外部環境 | O:機会 ・市の観光振興策で、近隣にホテルが建設予定 ・健康志向の高まりで、オーガニック野菜への関心が増加 ・SNSでの「映える」料理写真の流行 ・フードデリバリー市場の拡大 |

T:脅威 ・徒歩5分圏内に大手イタリアンチェーンが出店予定 ・原材料費や光熱費の高騰 ・商店街の人通りが年々減少 ・若者のアルコール離れ |

STEP4:クロスSWOT分析による戦略検討

上記のSWOT分析の結果をもとに、具体的な戦略を検討します。

- SO戦略(強み × 機会)

- 戦略案: 「地産地消の魅力を活かした観光客向け特別メニューの開発」

- 具体策: 地元農家から仕入れた新鮮なオーガニック野菜(強み)をふんだんに使い、健康志向(機会)に応える特別コースを開発。ホテルの建設(機会)を見据え、観光客にアピールする。シェフの技術(強み)を活かした「SNS映え」する盛り付け(機会)も意識する。

- ST戦略(強み × 脅威)

- 戦略案: 「チェーン店にはない本物の味と常連客との絆で差別化」

- 具体策: 大手チェーン店(脅威)の低価格路線とは一線を画し、シェフの長年のレシピと調理技術(強み)を前面に出した「ここでしか食べられない味」を訴求。常連客(強み)とのコミュニケーションをさらに深め、ロイヤリティを高める。原材料高騰(脅威)に対しては、地元の繋がり(強み)を活かして安定供給とコスト抑制を図る。

- WO戦略(弱み × 機会)

- 戦略案: 「デジタル化を進め、新たな顧客層の開拓と販路拡大」

- 具体策: SNSでの情報発信不足(弱み)を克服するため、若手スタッフを中心にInstagramアカウントを開設し、「映える」料理写真(機会)を投稿。フードデリバリー市場の拡大(機会)に対応するため、デリバリーサービス(弱み)を導入。キャッシュレス決済(弱み)にも対応し、利便性を向上させる。

- WT戦略(弱み × 脅威)

- 戦略案: 「事業モデルの見直しによるコスト削減とリスク回避」

- 具体策: 商店街の人通り減少(脅威)と店舗の老朽化(弱み)を踏まえ、夜の営業時間を短縮し、ランチとデリバリーに注力することで光熱費(脅威)を削減する。若者のアルコール離れ(脅威)に対応し、アルコールメニューを絞り込み、自家製ノンアルコールドリンクの開発に力を入れる。

STEP5:行動計画

上記の戦略案の中から、最も効果的で実行可能な「SO戦略」と「WO戦略」を優先的に実行することを決定。

- 目標: 6ヶ月後までに新規顧客(観光客・若者層)の割合を20%増加させる。

- タスクと担当者:

- 特別メニュー開発(担当:シェフ)

- Instagramアカウント開設・運用(担当:アルバイトAさん)

- デリバリーサービス導入手続き(担当:店長)

- 期限: 3ヶ月以内に全ての準備を完了し、サービスを開始する。

このように、SWOT分析から具体的なアクションプランへと繋げることで、漠然とした不安が、実行可能な打ち手へと変わります。

個人のSWOT分析例(就職活動のケース)

【状況設定】

- 個人: 文学部所属の大学3年生

- 志望: IT業界の企画・マーケティング職

- 目的: 就職活動に向けて、自己分析を深め、効果的な自己PRを作成する

STEP1〜3:SWOTの洗い出し

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | S:強み ・ブログを2年間運営し、月間1万PVを達成した経験がある(SEO、コンテンツ作成能力) ・論理的思考力と文章構成力(文学部での論文執筆経験) ・サークルで副部長を務め、イベント企画を成功させた経験(リーダーシップ、企画力) |

W:弱み ・プログラミングなどの専門的なITスキルがない ・IT業界での実務経験(インターンなど)がない ・数字やデータ分析に対する苦手意識がある |

| 外部環境 | O:機会 ・DX化の波で、IT業界の採用が活発 ・文系出身者を採用するIT企業が増えている ・オンラインで参加できる長期インターンシップが増加 ・ウェブマーケティング人材の需要が高い |

T:脅威 ・理系学生やプログラミング経験者など、専門性の高いライバルが多い ・企業の求めるスキルレベルが年々高まっている ・景気によっては採用が絞られる可能性がある |

STEP4:クロスSWOT分析による戦略検討

- SO戦略(強み × 機会)

- 戦略案: 「コンテンツマーケティング能力を武器に、ウェブマーケティング職を狙う」

- 具体策: ブログ運営経験(強み)を、企業のウェブマーケティング人材需要(機会)に結びつけてアピール。エントリーシートや面接で、どのようにアクセスを分析し、改善したかの具体例を語れるように準備する。

- ST戦略(強み × 脅威)

- 戦略案: 「企画力と論理的思考力で、専門スキルを持つライバルと差別化する」

- 具体策: 専門スキルを持つライバル(脅威)と技術力で勝負するのではなく、サークルでの企画力や文学部で培った論理的思考力(強み)をアピール。「ユーザーの課題を理解し、それを解決する企画を立てる力」を自己PRの核に据える。

- WO戦略(弱み × 機会)

- 戦略案: 「インターンシップに参加し、実務経験不足を補う」

- 具体策: 実務経験不足(弱み)を克服するため、オンラインで参加できるIT企業の長期インターンシップ(機会)に応募する。特にマーケティング部門のインターンで、実務に触れる機会を作る。

- WT戦略(弱み × 脅威)

- 戦略案: 「基礎的なIT知識を学習し、苦手意識を克服する」

- 具体策: データ分析への苦手意識(弱み)が、スキルレベルの高い企業(脅威)では致命的になるため、「ITパスポート」などの資格取得や、統計学の入門書を読むなどして、基礎知識を身につけ、苦手意識を払拭する。

STEP5:行動計画

この自己分析から、「ブログ運営実績を全面に押し出しつつ、弱みである実務経験とデータ分析能力を補強する」という方針を決定。夏休み期間中に長期インターンに参加し、秋からはITパスポートの勉強を始める、といった具体的な計画を立てることができます。

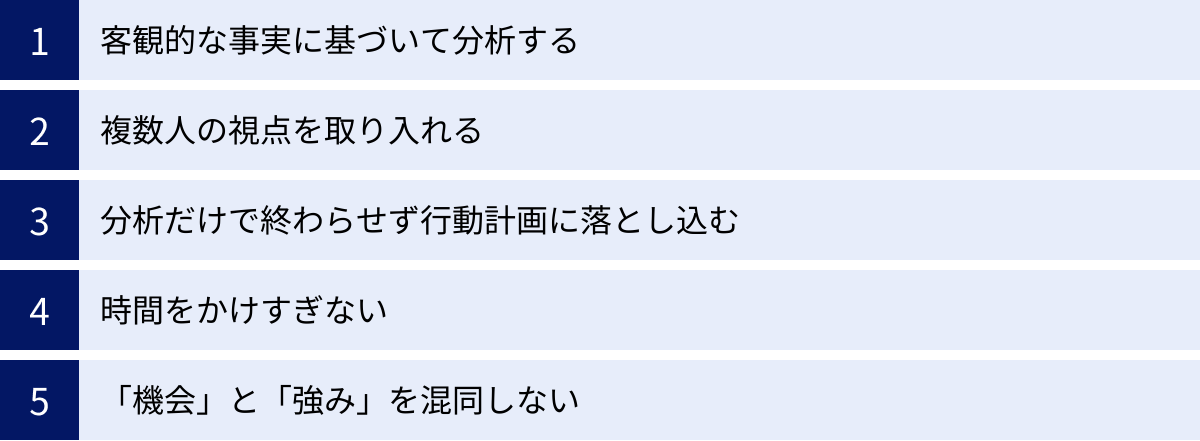

SWOT分析を成功させるための5つのポイント

SWOT分析は強力なツールですが、使い方を誤ると、時間をかけた割に有益な示唆が得られないという結果に陥りがちです。分析をより実りあるものにするために、押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① 客観的な事実に基づいて分析する

SWOT分析で最も陥りやすい罠の一つが、分析が主観や希望的観測、あるいは思い込みに支配されてしまうことです。例えば、「我が社の製品は品質が高い」というのを「強み」として挙げる場合、それが単なる社内の自己評価なのか、それとも顧客満足度調査や競合製品との性能比較データといった客観的な事実に裏付けられているのかでは、その後の戦略の質が大きく変わってきます。

- 強み・弱み(内部環境): 財務諸表、顧客アンケートの結果、市場シェアのデータ、従業員満足度調査など、定量的なデータや第三者からの評価を積極的に活用しましょう。「顧客からのクレーム件数が競合の2倍ある」という事実は、耳の痛い「弱み」ですが、これを直視することが改善の第一歩です。

- 機会・脅威(外部環境): 公的機関が発表する統計データ、信頼できる調査会社が発行する市場レポート、業界団体の動向、新聞や経済誌の記事など、信頼性の高い情報源を元に分析を進めましょう。「景気が良くなりそうだ」といった感覚的な話ではなく、「内閣府発表の月例経済報告によると…」というように、事実(Fact)をベースに議論することが重要です。

事実に基づかない分析は、砂上の楼閣のようなものです。確固たる土台の上でなければ、堅牢な戦略を築くことはできません。

② 複数人の視点を取り入れる

SWOT分析は、一人で行うよりも、複数人で行う方が、はるかに質の高い結果が得られます。なぜなら、一人では視点が偏り、重要な要素を見落としてしまう可能性が高いからです。

理想的なのは、経営層、営業、マーケティング、開発、製造、管理部門など、できるだけ多様な部署や役職のメンバーを集めてワークショップ形式で実施することです。

- 営業担当者は、顧客の声や競合の最前線の動き(機会・脅威)に詳しいでしょう。

- 開発担当者は、自社の技術的なポテンシャル(強み)や課題(弱み)を深く理解しています。

- 管理部門は、財務状況(強み・弱み)を客観的な数字で把握しています。

それぞれの立場から見える景色は異なります。これらの異なる視点を持ち寄ることで、一人の人間では到底描けない、立体的で網羅的な組織の全体像が浮かび上がってきます。また、議論の過程で部門間の相互理解が深まり、後に戦略を実行する際の協力体制が築きやすくなるという副次的な効果も期待できます。多様な視点を取り入れることで、分析のバイアスを減らし、精度を高めることができます。

③ 分析だけで終わらせず行動計画に落とし込む

「素晴らしいSWOT分析ができた」と満足して、報告書をファイルに綴じて終わりにしてしまうのは、SWOT分析の最も典型的な失敗例です。SWOT分析は、それ自体が目的ではありません。あくまでも、より良い未来を創造するための「手段」であり、具体的な行動に繋がらなければ意味がありません。

「SWOT分析のやり方」のSTEP5でも触れたように、クロスSWOT分析で導き出された戦略オプションの中から、実行すべきものを選択し、必ず「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかという具体的なアクションプランにまで落とし込むことが不可欠です。

目標はSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に設定し、進捗を定期的に確認するミーティングを設けるなど、分析を「実行」に移すための仕組みをセットで考えましょう。SWOT分析は、戦略という旅の目的地を決めるための地図です。地図を眺めているだけでは、一歩も前に進めません。

④ 時間をかけすぎない

客観的な分析は重要ですが、完璧を求めすぎるあまり、分析作業に延々と時間を費やしてしまうのは避けるべきです。ビジネス環境は刻一刻と変化しており、分析に3ヶ月もかけていては、その間に前提となる外部環境(機会・脅威)がすっかり変わってしまう可能性があります。

特に、情報の洗い出しの段階では、完璧なリストを作ろうとせずに、まずは8割程度の完成度を目指してスピーディーに進めることが肝心です。重要なのは、分析の精度を100%にすることではなく、十分な情報に基づいて迅速に意思決定し、行動を開始することです。

SWOT分析は一度やったら終わりではありません。定期的に(例えば半年に一度や年に一度)見直しを行い、状況の変化に合わせてアップデートしていくものです。スピード感を持ち、分析→実行→検証→改善というサイクル(PDCAサイクル)を回していくことを意識しましょう。

⑤ 「機会」と「強み」を混同しない

SWOT分析の初心者が特に陥りがちな間違いとして、「機会(Opportunity)」と「強み(Strength)」の混同が挙げられます。この2つは、どちらもプラスの要因であるため混同しやすいのですが、その性質は全く異なります。

- 強み (Strength): 内部環境。自社が既に持っている能力や資産。自社でコントロール可能。(例:「高い技術力がある」)

- 機会 (Opportunity): 外部環境。自社の外で起きている有利な変化やトレンド。自社ではコントロール不可能。(例:「市場が拡大している」)

例えば、「EC市場が伸びている」というのは、自社の努力とは関係なく起きている外部の変化なので「機会」です。これを「強み」の欄に書いてはいけません。もし自社に「優れたECサイト運用ノウハウがある」のであれば、それが「強み」となります。

この区別を正しく行うことが、クロスSWOT分析の質を大きく左右します。「これは自社の中の話か?外の話か?」と常に自問自答する癖をつけることで、正確な分析が可能になります。同様に、「弱み(内部環境)」と「脅威(外部環境)」の区別も重要です。

SWOT分析とあわせて使いたいマーケティングフレームワーク

SWOT分析は単体でも非常に強力なツールですが、他のマーケティングフレームワークと組み合わせることで、分析の精度と深みを格段に向上させることができます。特に、SWOT分析の各要素(S・W・O・T)を洗い出す際に、これらのフレームワークは思考の補助線として大きな役割を果たします。ここでは、SWOT分析との連携で特に効果的な4つのフレームワークを紹介します。

| フレームワーク | 主な目的 | SWOT分析との関連 |

|---|---|---|

| PEST分析 | マクロ環境(世の中全体の大きな流れ)の分析 | 「機会」「脅威」の洗い出しに活用 |

| 3C分析 | 事業環境(顧客・競合・自社)の分析 | 「強み」「弱み」の相対的な評価に活用 |

| 5フォース分析 | 業界の競争構造と収益性の分析 | 「脅威」の構造的な理解に活用 |

| VRIO分析 | 経営資源の競争優位性の評価 | 「強み」の質的な評価に活用 |

PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境(外部環境の中でも特に大きな環境)を分析するためのフレームワークです。以下の4つの頭文字から名付けられています。

- P (Politics):政治的要因: 法律、規制、税制、政権交代、外交政策など。

- E (Economy):経済的要因: 経済成長率、金利、為替、インフレ、個人消費動向など。

- S (Society):社会的要因: 人口動態、ライフスタイル、価値観の変化、教育水準、文化など。

- T (Technology):技術的要因: 新技術の登場、技術革新のスピード、特許動向、ITインフラなど。

【SWOT分析との連携】

PEST分析は、SWOT分析における「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を網羅的に、かつ体系的に洗い出す際に絶大な効果を発揮します。 SWOT分析で「外部環境はどうだろう?」と漠然と考えるのではなく、「政治的な機会や脅威は?」「経済的な機会や脅威は?」と、PESTの4つの観点から自問することで、思考の漏れや偏りを防ぐことができます。例えば、「法改正(Politics)」は新たなビジネスチャンス(機会)にもなれば、事業活動を制限する(脅威)にもなり得ます。PEST分析でマクロなトレンドを把握した上で、それが自社にとってどのような意味を持つのかをSWOT分析で評価する、という流れが理想的です。

3C分析

3C分析は、事業の成功要因(Key Success Factor)を見つけ出すために、3つの重要な「C」を分析するフレームワークです。

- C (Customer):顧客・市場: 市場規模、成長性、顧客ニーズ、購買プロセスなど。

- C (Competitor):競合: 競合の数、シェア、戦略、強み・弱みなど。

- C (Company):自社: 自社の理念、ビジョン、経営資源、強み・弱みなど。

【SWOT分析との連携】

3C分析は、SWOT分析、特に内部環境の「強み」「弱み」を、より客観的かつ相対的に評価するのに役立ちます。 自社の「強み」は、顧客に評価され、かつ競合が持っていないものでなければ、真の競争優位性とは言えません。3C分析を行うことで、「顧客は何を求めているのか?(Customer)」そして「競合は何を提供しているのか?(Competitor)」という視点から自社(Company)を見つめ直すことができます。これにより、「我々が強みだと思っていたこの技術は、実は顧客はそれほど求めていなかった」「競合A社と比較すると、我々の販売網は明らかに弱い」といった、より精度の高い「強み」「弱み」の認識に繋がります。

5フォース分析

5フォース(Five Forces)分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱した、業界の収益性を決定する5つの競争要因を分析し、その業界の魅力度を測るためのフレームワークです。

- 新規参入の脅威: 新しい企業が業界に参入しやすいか。

- 代替品の脅威: 自社製品・サービスが他のものに取って代わられる可能性。

- 売り手の交渉力: 部品や原材料の供給業者が、価格交渉において強い力を持つか。

- 買い手の交渉力: 顧客が、価格交渉において強い力を持つか。

- 業界内の競合: 既存企業同士の競争がどれほど激しいか。

【SWOT分析との連携】

5フォース分析は、SWOT分析の「脅威(Threat)」を、より構造的に深く理解するために非常に有効です。 SWOT分析で「競合の存在」を脅威として挙げるだけでなく、5フォース分析を用いることで、「なぜこの業界は競争が激しいのか」「将来、どのようなプレイヤーが脅威になりうるのか」といった、競争の本質を明らかにできます。例えば、「買い手の交渉力が強い」という分析結果が出れば、それは自社にとって恒常的な「脅威」であり、価格決定権を握られやすいという構造的な問題を抱えていることがわかります。この深い理解が、より本質的なST戦略やWT戦略の立案に繋がります。

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、経営学者のジェイ・B・バーニーが提唱した、企業が持つ経営資源が持続的な競争優位性(長く続く強み)の源泉となるかを評価するためのフレームワークです。以下の4つの問いで評価します。

- V (Value):経済的な価値: その経営資源は、機会を活かしたり、脅威を無力化したりするのに役立つか?

- R (Rarity):希少性: その経営資源を、ごく少数の企業しか保有していないか?

- I (Imitability):模倣困難性: その経営資源を、他社が獲得・模倣するのは困難か?

- O (Organization):組織: その経営資源を、活用するための組織的な方針や手続きが整備されているか?

【SWOT分析との連携】

VRIO分析は、SWOT分析でリストアップした「強み(Strength)」の”質”を客観的に評価するために使います。SWOT分析で挙げられた「強み」候補の一つ一つに対してVRIOの4つの問いを投げかけることで、それが単なる「強み」なのか、それとも「持続的な競争優位性」と呼べるレベルの強力な武器なのかを判定できます。全ての問いに「Yes」と答えられる経営資源こそが、企業の核となる真の「強み」です。この分析を通じて「強み」に優先順位をつけ、経営資源をどの強みに集中投下すべきか(SO戦略やST戦略)を判断するための、重要なインプットとなります。