製造業を取り巻く環境は、グローバルな競争の激化、顧客の購買行動のデジタル化、そして国内市場の変化など、かつてないほどのスピードで変動しています。かつては「良いものを作れば売れる」という時代もありましたが、今や高い技術力や高品質な製品を持つだけでは、熾烈な競争を勝ち抜くことが難しくなりました。

多くの企業の購買担当者は、営業担当者と会う前にインターネットで情報収集を済ませ、製品の比較検討を行っています。このような状況下で、自社の製品や技術の価値を適切なターゲットに届け、ビジネスチャンスを創出するために不可欠となるのが「マーケティング」です。

しかし、「マーケティング」と聞くと、BtoC(消費者向けビジネス)の華やかな広告やキャンペーンを思い浮かべ、製造業には馴染みが薄いと感じる方も少なくないかもしれません。製造業のマーケティングは、その専門性や商習慣から、独特のアプローチが求められます。

本記事では、製造業におけるマーケティングの基礎知識から、なぜ今その重要性が高まっているのかという背景、そして明日からでも取り組める具体的なオンライン・オフラインの手法まで、網羅的に解説します。さらに、効果的な戦略の立て方、成功のポイント、役立つツール、外部パートナーの選び方まで、製造業のマーケティング担当者や経営者が知りたい情報を一挙にまとめました。

この記事を読み終える頃には、自社の強みを最大限に活かし、持続的な成長を実現するためのマーケティング戦略を描くための羅針盤を手に入れているはずです。

目次

製造業におけるマーケティングとは

製造業におけるマーケティングとは、単なる広告宣伝や販売促進活動を指すのではありません。その本質は、「自社の技術や製品が持つ価値を、それを最も必要としている顧客に届け、継続的な利益を生み出す仕組みを構築すること」にあります。これは、市場調査から始まり、製品開発、価格設定、プロモーション、そして販売後の顧客サポートまでを含む、事業活動の根幹をなすプロセスです。

多くの製造業では、製品そのものの機能やスペック、つまり「何ができるか」という点に焦点が当たりがちです。しかし、真のマーケティングでは、顧客の視点に立ち、「その製品や技術を使うことで、顧客のどのような課題が解決され、どのような利益(ベネフィット)が得られるのか」を追求し、それを分かりやすく伝えることが求められます。

例えば、ある高精度な測定機器を販売する場合、「測定誤差±0.001mm」というスペックを伝えるだけでは不十分です。マーケティングの視点では、「この精度により、貴社の製品不良率が〇%削減され、年間〇〇円のコスト削減に繋がります」といったように、顧客のビジネスに与える具体的な価値にまで踏み込んで訴求します。

このように、技術的な優位性を顧客の言葉(ビジネス上のメリット)に翻訳し、最適なタイミングとチャネルで届ける活動こそが、製造業におけるマーケティングの核心と言えるでしょう。

BtoBマーケティングとの違い

製造業のマーケティングは、企業間取引である「BtoB(Business to Business)マーケティング」の一分野に位置づけられます。したがって、BtoBマーケティングと多くの共通点を持っています。

| 共通点 | 説明 |

|---|---|

| 合理的な購買判断 | 製品選定は、価格、品質、納期、費用対効果など、論理的・合理的な基準に基づいて行われる。個人の感情や衝動買いは少ない。 |

| 複数人による意思決定 | 実際に製品を使用する現場担当者、技術的な評価を行うエンジニア、予算を承認する管理者など、複数の関係者が購買プロセスに関与する。 |

| 長い検討期間 | 製品の単価が高く、導入後の影響も大きいため、情報収集から意思決定までに数ヶ月から数年単位の長い時間を要することが多い。 |

| 継続的な関係性の重視 | 一度きりの取引ではなく、保守・メンテナンスや追加発注など、長期的なパートナーシップが求められる。 |

これらの共通点を踏まえつつも、製造業のマーケティングには、他のBtoBマーケティング(例:ITサービス、コンサルティングなど)とは異なる、以下のような特有の性質があります。

1. 製品の物理的な存在と専門性

製造業が扱うのは、部品、素材、機械装置といった「モノ」です。そのため、製品の仕様、耐久性、安全性、製造プロセスといった物理的な側面が極めて重要になります。マーケティングにおいても、技術的な仕様やデータを正確に、かつ分かりやすく提示する能力が不可欠です。また、製品によっては顧客の工場ラインに組み込まれるなど、他の設備との互換性やインテグレーションも重要な要素となります。

2. サプライチェーンとの密接な関連

製造業は、原材料の調達から加工、組み立て、物流、そして最終製品に至るまで、複雑なサプライチェーンの一部を構成しています。自社のマーケティング活動は、供給元の企業や販売先の企業の活動とも密接に連携する必要があります。例えば、新しい素材を開発した場合、その素材を使うことで部品メーカーがどのようなメリットを得られるか、さらにその部品を使った最終製品メーカーにどのような価値を提供できるか、といったサプライチェーン全体を見据えた視点が求められます。

3. 製品ライフサイクルの長さ

工作機械や生産設備などの大型製品は、一度導入されると10年、20年と長期にわたって使用されることが珍しくありません。そのため、マーケティング活動も短期的な販売成果だけでなく、導入後の保守・メンテナンス、アップグレード提案、オペレーターへのトレーニング提供など、長期的な顧客関係を維持するための活動が非常に重要になります。

これらの違いを理解することは、製造業に特化した効果的なマーケティング戦略を立案する上で、最初の重要な一歩となります。

従来の営業手法との関係性

製造業における従来の営業活動は、展示会での名刺交換や、リストに基づくテレアポ、顧客先への定期的な訪問といった、いわゆる「プッシュ型」の手法が中心でした。これらの対面での関係構築は、特に信頼性が重視される製造業において、今なお重要な役割を担っています。

では、マーケティングはこれらの従来の営業手法とどのような関係にあるのでしょうか。それは「対立」や「代替」ではなく、「連携」と「補完」の関係です。マーケティング部門と営業部門がそれぞれの役割を全うし、シームレスに連携することで、組織全体の営業生産性は大きく向上します。

| 部門 | 主な役割 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|

| マーケティング部門 | 見込み客(リード)の創出と育成(ナーチャリング) | Webサイト運営、SEO対策、コンテンツ作成、Web広告、メルマガ配信、ウェビナー開催 |

| 営業部門 | 創出されたリードへのアプローチと商談化、クロージング | 訪問・オンライン商談、ヒアリング、提案書作成、見積提示、契約締結 |

この理想的な連携フローを具体的に見てみましょう。

- リードの創出(マーケティング): マーケティング部門は、Webサイトの技術コラムやお役立ち資料(ホワイトペーパー)を通じて、自社の製品や技術に関心を持つ潜在顧客の情報を獲得します。

- リードの育成(マーケティング): 獲得したリードに対し、すぐに営業がアプローチするのではなく、メルマガやウェビナーで継続的に有益な情報を提供し、顧客の課題意識や購買意欲を高めていきます(リードナーチャリング)。

- 質の高いリードの引き渡し(マーケティング→営業): リードのWebサイト上での行動(特定の製品ページの閲覧、価格ページの確認など)を分析し、購買意欲が十分に高まったと判断された「ホットリード」だけを営業部門に引き渡します。

- 効率的な商談(営業): 営業担当者は、確度の低い相手に手当たり次第アプローチするのではなく、すでにある程度の知識と関心を持っているホットリードに対して、深いヒアリングと具体的な提案に集中できます。これにより、商談の質と成約率が向上します。

このように、マーケティングは営業活動の「前工程」を担い、営業担当者がより価値の高い活動に専念できる環境を整える役割を果たします。従来の足で稼ぐ営業スタイルに、デジタルを活用したマーケティングを組み合わせることで、効率的かつ効果的な顧客獲得が可能になるのです。これは、営業担当者の負担を軽減し、属人化しがちな営業ノウハウを組織の資産として蓄積することにも繋がります。

今、製造業でマーケティングが重要視される4つの理由

なぜ今、多くの製造業がこぞってマーケティングの重要性を認識し、その強化に乗り出しているのでしょうか。その背景には、避けては通れない4つの大きな環境変化が存在します。これらの変化を理解することは、自社が取るべき戦略の方向性を定める上で不可欠です。

① 顧客の購買プロセスの変化

最も大きな変化は、インターネットとスマートフォンの普及による、顧客(企業の購買担当者)の行動変容です。かつて、製品に関する専門的な情報は、メーカーの営業担当者や代理店、あるいは限られた専門誌などからしか得られませんでした。そのため、購買担当者は情報収集の初期段階から営業担当者に頼らざるを得ませんでした。

しかし、現在では状況が一変しています。購買担当者は、何か課題を感じたり、新しい設備や部品が必要になったりすると、まず手元のPCやスマートフォンで検索エンジンを開きます。競合製品のスペック比較、技術的な課題の解決策、ユーザーの評判、価格情報など、ありとあらゆる情報を自ら収集し、比較検討することが当たり前になっています。

ある調査によれば、BtoBの購買担当者は、営業担当者に接触するまでに、購買プロセスの約6割から7割を独力で完了させていると言われています。つまり、営業担当者が初めて顧客と話すときには、顧客はすでにある程度の知識を持ち、候補となる企業を数社に絞り込んでいる可能性が高いのです。

この「営業が接触する前の、顧客が自ら情報を探す瞬間」を捉えることができなければ、自社は検討の土俵にすら上がることができません。顧客が情報を探しているその瞬間に、有益なコンテンツ(技術解説記事、課題解決ブログ、導入ガイドなど)をWebサイト上で提供し、「この会社は信頼できそうだ」と感じてもらうことが、現代の製造業マーケティングの出発点となります。このデジタル上の接点なくして、ビジネスチャンスを創出することは極めて困難になっているのです。

② 従来の対面営業の限界

長らく製造業の営業活動を支えてきた、訪問を主体とする対面営業は、いくつかの側面で限界を迎えつつあります。

第一に、労働人口の減少と働き方改革です。少子高齢化が進む日本では、営業担当者の確保が年々難しくなっています。限られた人員でこれまでと同じように全国の顧客を訪問し続けるのは、物理的にもコスト的にも非効率です。また、長時間労働の是正や効率化が社会全体で求められる中、移動時間の多い従来の営業スタイルは見直しを迫られています。

第二に、顧客側の変化です。働き方改革は顧客側にも浸透しており、アポイントなしの突然の訪問はもちろん、形式的な定例訪問も敬遠される傾向にあります。明確な目的や有益な情報提供がなければ、貴重な時間を割いてもらうことは難しくなっています。

そして第三に、新型コロナウイルス感染症の拡大がもたらした非対面コミュニケーションの常態化です。パンデミックを機に、多くの企業でオンライン会議やウェビナーが急速に普及しました。これにより、物理的に会わなくても商談や情報交換が可能であることが広く認識され、ビジネスのあり方が大きく変わりました。この流れはパンデミック後も継続しており、顧客は必要に応じてオンラインとオフラインを使い分けるようになっています。

これらの要因が複合的に絡み合い、従来の対面営業だけに依存したビジネスモデルは、機会損失のリスクを増大させています。 デジタルマーケティングを導入し、オンラインでの情報発信やリード獲得を強化することで、営業活動の効率を飛躍的に高め、より広範囲の潜在顧客にアプローチすることが可能になります。

③ グローバル化による競争の激化

日本の製造業は、長らくその高い技術力と品質で世界をリードしてきました。しかし、グローバル化の進展により、その優位性は盤石なものではなくなっています。

特に、中国や韓国、台湾、東南アジア諸国のメーカーが技術力を急速に向上させており、品質面での差は縮まりつつあります。それに加え、彼らは圧倒的な価格競争力を武器に、世界市場、さらには日本国内市場においても存在感を増しています。単に「日本製だから高品質」というだけでは、顧客に選ばれる理由として弱くなっているのが現実です。

このような状況で海外の競合と戦っていくためには、価格以外の付加価値で勝負する必要があります。それは、長年培ってきた独自のノウハウ、きめ細やかな顧客サポート、特定の用途に特化したカスタマイズ能力、そして企業の信頼性やブランドイメージといった要素です。

マーケティングは、これらの目に見えにくい「付加価値」を言語化・可視化し、顧客に分かりやすく伝えるための強力なツールです。Webサイトや技術資料、動画コンテンツなどを通じて、自社の技術がどのように優れているのか、どのようなサポート体制を整えているのか、そしてなぜ顧客から信頼されているのかを丁寧に発信することで、価格競争から一線を画した独自のポジションを築くことができます。グローバルな競争環境においては、優れた技術を持つことと同じくらい、その価値を効果的に伝えるマーケティング能力が企業の生命線を握るのです。

④ 技術力だけでは差別化が困難

グローバル化とも関連しますが、技術の進化スピードが加速し、情報が瞬時に世界中に広まる現代において、画期的な新技術もいずれは他社に追いつかれ、標準的な技術(コモディティ)となっていきます。つまり、製品のスペックや機能といった「技術力」だけで、長期的な差別化を図ることが非常に難しくなっています。

多くの業界で、競合他社の製品と自社製品の性能差がほとんどなくなり、顧客から見れば「どれも同じ」に見えてしまうという状況が生まれています。このようなコモディティ化の波の中で、顧客は何を基準に製品を選ぶのでしょうか。

その答えが、「課題解決能力(ソリューション)」です。顧客は単に高性能な機械や部品が欲しいのではなく、自社が抱える「生産性を上げたい」「コストを削減したい」「品質を安定させたい」といった経営課題を解決したいと考えています。

したがって、これからの製造業に求められるのは、自社の製品を単体で売る「モノ売り」の発想から脱却し、顧客の課題を深く理解し、その解決策として自社の製品や技術、サービスを組み合わせて提案する「コト売り(ソリューション提案)」への転換です。

そして、この「ソリューション提案」をスケールさせ、多くの潜在顧客に届ける役割を担うのがマーケティングです。オウンドメディアの記事で顧客の課題を先取りして解決策を示したり、ウェビナーで具体的な改善事例(架空)を紹介したりすることで、「この会社は我々のビジネスを深く理解してくれている」という信頼感を醸成できます。技術力という土台の上に、顧客の課題に寄り添うマーケティングを掛け合わせることこそが、現代における真の差別化戦略となるのです。

【オンライン編】製造業のマーケティング手法10選

顧客の購買プロセスがデジタル化した現代において、オンラインでのマーケティング活動は製造業にとって不可欠な要素です。ここでは、具体的な10種類のオンラインマーケティング手法について、その概要と製造業における活用ポイントを解説します。

① Webサイトの最適化

企業のWebサイトは、もはや単なるオンライン上の会社案内ではありません。24時間365日働き続ける「デジタル上の営業担当者」であり、「オンライン工場見学」の場でもあります。顧客が情報収集を行う最初のステップとして訪れる最重要拠点であり、すべてのオンラインマーケティング施策のハブとなる存在です。

製造業のWebサイトで最低限掲載すべき情報は以下の通りです。

- 製品・サービス情報: スペック、特長、図面、技術資料などの詳細な情報。専門的な情報も隠さずに公開することが信頼に繋がります。

- 技術・ノウハウ情報: 自社の強みとなるコア技術や、業界の課題を解決するノウハウを分かりやすく解説。

- 用途・業界別の提案: 「自動車業界向け」「半導体業界向け」など、顧客の属性に合わせた製品の活用法を提示。

- 課題解決事例: 特定の企業名を挙げずとも、「~という課題を抱えるお客様に、この技術で~という改善を実現」といった形で、具体的な解決シナリオを提示。

- 会社情報: 企業理念、沿革、拠点一覧、品質・環境への取り組みなど、企業の信頼性を示す情報。

- 問い合わせ・資料請求フォーム: 顧客が次のアクションを起こしやすいように、分かりやすく設置。入力項目は最小限に抑えるのがポイントです。

さらに、スマートフォンやタブレットでの閲覧に対応する「レスポンシブデザイン」は必須です。設計者や購買担当者が、外出先や工場内でスマートフォンを使って情報を確認するケースも増えています。また、直感的に操作できる分かりやすいサイト構造(UI: ユーザーインターフェース)や、ストレスなく閲覧できる快適な体験(UX: ユーザーエクスペリエンス)を追求することも、顧客満足度を高め、離脱を防ぐ上で非常に重要です。

② コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、顧客にとって価値のある、有益な情報(コンテンツ)を制作・発信することで、潜在的な顧客を見つけて惹きつけ、最終的に自社のファンになってもらうことを目指す手法です。売り込み感を前面に出さず、あくまで「情報提供」という形で顧客との信頼関係を構築していく、プル型のマーケティングの代表格です。

オウンドメディア(ブログ)

自社で運営するWebサイト内にブログやコラムのセクションを設け、継続的に記事を公開していく手法です。製造業においては、以下のようなテーマが考えられます。

- 課題解決型コンテンツ: 「〇〇の精度を向上させるには?」「工場のIoT化で失敗しないためのポイント」など、顧客が抱えるであろう課題とその解決策を提示する。

- キーワード解説コンテンツ: 「CNC旋盤とは?」「表面処理の種類と特徴」など、業界の専門用語や基礎知識を分かりやすく解説する。

- トレンド解説コンテンツ: 「GX(グリーン・トランスフォーメーション)と製造業の未来」「インダストリー5.0とは何か」など、業界の最新動向や将来の展望について解説する。

これらのコンテンツは、SEO対策とも密接に関連しており、検索エンジン経由での新規顧客の流入を増やすための重要な資産となります。

技術解説コラム

オウンドメディアの中でも、特に自社の専門性や技術的な強みを深く掘り下げて発信するコンテンツです。ターゲットは、企業の技術者や研究開発者など、専門的な情報を求める層になります。

他社には真似できない独自の加工技術や、製品開発の裏側、特定の材料に関する深い知見などを公開することで、「この会社は技術的に非常に信頼できる」という強力なブランディング効果を生み出します。論文に近いレベルの専門的な内容であっても、図やグラフを多用して分かりやすく解説する工夫が求められます。このような質の高い技術コンテンツは、業界内での権威性を高める上でも極めて有効です。

③ SEO対策(検索エンジン最適化)

SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトやコンテンツを検索結果の上位に表示させるための施策全般を指します。顧客が情報収集を行う際に、最初に見つけてもらうための極めて重要な手法です。

例えば、精密部品メーカーであれば、「精密加工 東京」「金属プレス 公差」といったキーワードで上位表示されれば、購買意欲の高い顧客からのアクセスが期待できます。

SEO対策は大きく分けて2つあります。

- 内部対策: サイトの構造を検索エンジンが理解しやすいように最適化したり、ページの表示速度を改善したり、キーワードをタイトルや見出しに適切に含めたりする技術的な施策。

- コンテンツ対策: 検索ユーザーの意図を深く理解し、その疑問や課題に完全に応える、質の高いオリジナルなコンテンツ(前述のオウンドメディアなど)を作成・公開すること。

現代のSEOで最も重要なのは、後者のコンテンツ対策です。小手先のテクニックではなく、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供することが、結果的に検索エンジンからの高い評価に繋がります。

④ Web広告

Web広告は、費用を支払うことで特定のターゲット層に自社の情報を強制的に表示させる、プッシュ型のアプローチです。SEO対策が効果を発揮するまでに時間がかかるのに対し、Web広告は即効性があり、短期間で成果を出しやすいのが特徴です。新製品の認知拡大や、展示会の集客など、特定の目的を持って短期的に活用するのが効果的です。

リスティング広告

検索連動型広告とも呼ばれ、ユーザーが検索エンジンで入力したキーワードに連動して、検索結果ページの上部や下部に表示されるテキスト広告です。

例えば、「FA機器 メーカー」と検索したユーザーに対して、自社のFA機器の広告を表示できます。すでに製品や技術を探している顕在層に直接アプローチできるため、費用対効果が非常に高いのがメリットです。

SNS広告

FacebookやLinkedInなどのSNSプラットフォーム上で配信する広告です。SNS広告の最大の強みは、精緻なターゲティングが可能な点です。年齢や地域といった基本的な情報に加え、ユーザーの役職、業種、興味関心などに基づいて広告を配信する対象を細かく設定できます。

これにより、まだ自社のことを知らない潜在層の中から、自社の製品に関心を持ちそうなターゲットに絞って効率的にアプローチできます。

⑤ ホワイトペーパー・お役立ち資料

ホワイトペーパーとは、顧客が抱える課題の解決に役立つ専門的な情報をまとめた報告書や資料のことです。「業界動向レポート」「技術選定ガイド」「コスト削減のための〇〇導入事例集」といったテーマが考えられます。

これをWebサイトから無料でダウンロードできるようにし、その代わりにダウンロードするユーザーには、会社名、部署名、氏名、メールアドレスなどの情報をフォームに入力してもらいます。これにより、質の高い見込み客(リード)のリストを獲得できます。

ホワイトペーパーは、単なる製品カタログではなく、あくまで顧客の課題解決に主眼を置いた中立的で客観的な内容にすることが、多くのダウンロードを獲得する鍵です。

⑥ メールマーケティング(メルマガ配信)

展示会やホワイトペーパーダウンロードなどで獲得したリード情報(メールアドレス)に対し、定期的にメールを配信する手法です。単なる宣伝メールではなく、顧客にとって有益な情報を継続的に提供することで、自社への関心を維持・向上させ、関係性を深めていく(リードナーチャリング)ことが目的です。

- 新製品・新技術の案内

- オウンドメディアの更新通知

- 展示会やウェビナーの出展・開催案内

- 導入事例(架空)の紹介

などを定期的に配信することで、顧客が製品の導入を本格的に検討し始めたタイミングで、第一想起(最初に思い出してもらえること)を獲得する確率を高めます。

⑦ SNSマーケティング

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、BtoC向けというイメージが強いかもしれませんが、製造業のBtoBマーケティングにおいても有効なチャネルとなり得ます。重要なのは、プラットフォームの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることです。

実名登録制でビジネス利用者が多いのが特徴です。企業の公式ページを作成し、製品情報だけでなく、社内の雰囲気、社員の活動、社会貢献活動などを発信することで、企業のブランディングや採用活動にも繋がります。 広告機能を使えば、前述の通り詳細なターゲティングが可能です。

世界最大級のビジネス特化型SNSです。個人の経歴やスキルが公開されており、ネットワーキングや情報収集に活用されています。特定の業界や役職のキーパーソンに直接アプローチしたり、専門的なグループで議論に参加したりすることで、質の高い人脈を形成できます。海外展開を考える企業にとっては特に重要なプラットフォームです。

YouTube

動画プラットフォームであるYouTubeは、製造業と非常に相性が良いと言えます。

- 製品の動作デモンストレーション: 複雑な機械の動きや性能を、動画なら直感的に伝えられます。

- 製造工程の紹介: 「工場の裏側」を見せることで、品質管理へのこだわりや技術力の高さをアピールできます。

- 技術解説・トレーニング動画: 専門的な技術や製品の使い方を、技術者が解説する動画は価値の高いコンテンツになります。

⑧ ウェビナー(オンラインセミナー)

Webとセミナーを組み合わせた造語で、オンライン上で開催するセミナーのことです。場所の制約がなく、全国、あるいは世界中から参加者を集めることが可能です。

新製品の発表会、特定の技術に関する詳細な解説、顧客向けのトレーニングなど、様々な目的で活用できます。参加者のリストは貴重なリード情報となり、セミナー後のアンケートで顧客の課題や興味の度合いを測ることも可能です。

⑨ 動画マーケティング

YouTubeに限らず、Webサイトのトップページや製品ページ、SNS投稿など、様々な場面で動画を活用する手法です。テキストや静止画だけでは伝えきれない製品の魅力や、企業の想いを、短時間で効果的に伝えることができます。

例えば、経営者が自社のビジョンを語るインタビュー動画や、社員が働く様子を伝える採用動画なども、企業のブランドイメージ向上に大きく貢献します。

⑩ MA(マーケティングオートメーション)の活用

MA(Marketing Automation)とは、これまで紹介してきたようなマーケティング活動を自動化・効率化するためのツールや仕組みのことです。

MAツールを導入すると、以下のようなことが可能になります。

- リード管理の一元化: Webサイト、展示会、広告など、様々なチャネルから獲得したリード情報を一つのデータベースで管理。

- スコアリング: リードの行動(サイト訪問、メール開封、資料ダウンロードなど)に応じて点数を付け、購買意欲の高さ(ホット度)を可視化。

- シナリオに基づいたメール配信の自動化: 「資料をダウンロードした3日後に、関連する事例紹介メールを送る」といったシナリオを設計し、自動で実行。

これらの機能を活用することで、マーケティング担当者は煩雑な手作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。 また、営業部門とのスムーズなリード連携を実現する上でも不可欠なツールです。

【オフライン編】製造業のマーケティング手法5選

デジタル化が進む中でも、伝統的なオフラインのマーケティング手法は、その価値を失っていません。特に、高額で専門的な製品を扱う製造業においては、直接顔を合わせることで生まれる信頼関係が、最終的な意思決定に大きな影響を与えることがあります。オンラインとオフラインの施策を組み合わせることで、マーケティング効果は最大化されます。

① 展示会への出展

展示会は、特定の業界やテーマに関心を持つ多くの見込み客が一度に集まる、絶好の機会です。自社の製品や技術を実物で見せ、その場でデモンストレーションを行えるのは、オフラインならではの大きなメリットです。

しかし、ただ出展するだけでは十分な成果は得られません。成功の鍵は、周到な準備と連携にあります。

- 事前準備: 出展の目的(新規リード獲得、既存顧客との関係強化、ブランド認知向上など)を明確にします。その上で、招待状の送付(メール、郵送)、WebサイトやSNSでの事前告知を行い、ブースへの来場を促します。

- 会期中の対応: ブースのデザインを工夫して来場者の目を引き、経験豊富な説明員を配置します。名刺交換した来場者の情報(役職、興味を持った製品、課題など)をその場でデータ入力できる仕組みを用意すると、後のフォローがスムーズになります。

- 事後フォロー: 展示会で最も重要なのは、会期終了後のフォローです。記憶が新しいうちに、お礼メールを一斉送信します。その後、獲得したリードの役職や興味の度合いに応じて優先順位をつけ、電話やメールで個別にアプローチします。このフォローアップを迅速かつ体系的に行うことで、名刺交換を具体的な商談へと繋げることができます。

オンラインで事前にアポイントを取り付け、展示会当日に具体的な商談を行う、といったO2O(Online to Offline)の連携も非常に効果的です。

② セミナー・カンファレンスの開催

自社が主催するセミナーやカンファレンスは、自社の専門性や技術的なリーダーシップを強力にアピールする場となります。特定のテーマを設定し、深い知見を提供することで、単なる製品の売り込みではなく、「業界のエキスパート」としての地位を確立できます。

顧客企業の担当者を招待するプライベートセミナーであれば、クローズドな環境でより深い情報交換や質疑応答が可能です。また、業界の有識者やパートナー企業を招いて共同でカンファレンスを開催すれば、より多くの集客と話題性を期待できます。

最近では、会場でのリアル開催とオンライン配信を組み合わせた「ハイブリッド開催」も主流になっています。これにより、地理的な制約なくより多くの参加者を集めつつ、会場では濃密なコミュニケーションを図るという、両方のメリットを享受できます。ウェビナーと同様に、参加者リストは貴重なリード資産となります。

③ 専門誌・業界紙への広告掲載

特定の産業分野に特化した専門誌や業界紙への広告掲載は、今なお有効なマーケティング手法です。これらの媒体の読者は、その分野に対する関心や専門知識が非常に高い層に限定されています。

Web広告のように広範囲にリーチすることはできませんが、ターゲットとなる業界のキーパーソンや技術者に、ピンポイントで情報を届けることができます。また、歴史と権威のある専門誌に掲載されること自体が、企業の信頼性を高める効果(ブランディング効果)も期待できます。広告のデザインも、単なる製品紹介ではなく、技術的な優位性や課題解決能力を訴求するような、読者の知的好奇心を刺激する内容が求められます。

④ プレスリリース配信

プレスリリースとは、企業が報道機関(メディア)に向けて、自社の新しい情報を公式に発表する文書のことです。新製品の発売、新技術の開発、工場の新設、海外進出、業務提携といったニュースは、プレスリリースの良い題材となります。

配信されたプレスリリースが新聞、雑誌、Webメディアなどの記者の目に留まり、ニュース記事として取り上げられれば、広告費を一切かけずに、非常に大きな認知度と信頼性を獲得できます。広告とは異なり、第三者であるメディアが客観的に報じる形になるため、読者からの信頼性が格段に高まります。

成功のポイントは、単なる事実の羅列ではなく、「社会的にどのような意義があるのか」「業界にどのようなインパクトを与えるのか」といったニュースバリュー(報道価値)を明確に打ち出すことです。専門の配信サービスを利用すれば、多くのメディアに一括で情報を届けることが可能です。

⑤ テレマーケティング(インサイドセールス)

電話を使って見込み客にアプローチする手法です。かつての「テレアポ(テレフォンアポイントメント)」のように、一方的にアポイント取得を目指すだけの手法は、現代では敬遠されがちです。

現在主流となっているのは、「インサイドセールス」という考え方です。インサイドセールスは、電話やメール、Web会議システムなどを活用し、オフィス内(インサイド)から営業活動を行います。その役割は、単なるアポ取りではありません。

- リードの精査: マーケティング部門が獲得したリードに対し、電話でコンタクトを取り、本当に見込みがあるか(BANT条件:予算、決裁権、必要性、導入時期などを満たすか)を確認します。

- 課題のヒアリングと情報提供: 顧客が抱える課題を丁寧にヒアリングし、解決に繋がる情報を提供することで、信頼関係を構築します。

- リードの育成: まだ検討段階が浅い顧客に対しては、定期的にコンタクトを取り、関係を維持しながら購買意欲を高めていきます。

このように、インサイドセールスは、マーケティングとフィールドセールス(訪問営業)の橋渡し役として機能します。マーケティングが獲得した多くのリードを効率的に精査・育成し、確度の高い商談だけをフィールドセールスに引き渡すことで、営業組織全体の生産性を最大化する重要な役割を担います。

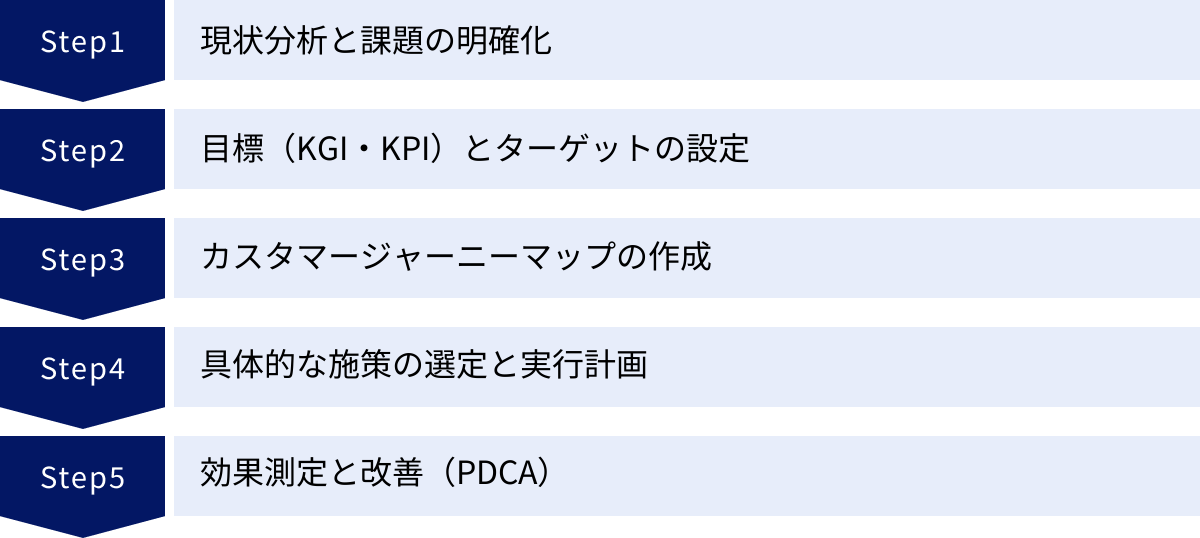

製造業のマーケティング戦略の立て方【5ステップ】

効果的なマーケティングを行うためには、やみくもに施策を打つのではなく、体系的な戦略を立てることが不可欠です。ここでは、製造業のマーケティング戦略を立案するための基本的な5つのステップを解説します。このプロセスを経ることで、施策の目的が明確になり、効果を最大化できます。

① 現状分析と課題の明確化

戦略立案の最初のステップは、自社が置かれている状況を客観的に、かつ正確に把握することです。思い込みや感覚に頼らず、フレームワークを活用して分析を進めましょう。

代表的なフレームワークが「3C分析」です。

| 分析対象 | 分析内容の例 |

|---|---|

| Customer(市場・顧客) | 市場規模は拡大しているか、縮小しているか?顧客のニーズや購買プロセスに変化はあるか?主要な顧客層はどの業界のどんな企業か? |

| Competitor(競合) | 主要な競合はどこか?競合の強み・弱みは何か?競合はどのようなマーケティング活動を行っているか?競合の製品価格や市場シェアは? |

| Company(自社) | 自社の製品・技術の強み(独自性、品質)と弱みは何か?現在の売上や利益、市場シェアは?営業体制や技術サポート体制は十分か?ブランドイメージは? |

さらに、「SWOT分析」を用いて、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理するのも有効です。

- S (Strengths) 強み: 独自の特許技術、長年の実績と信頼、熟練した技術者の存在など。

- W (Weaknesses) 弱み: 価格競争力、デジタルマーケティングのノウハウ不足、若手人材の不足など。

- O (Opportunities) 機会: 新しい市場(例:EV、再生可能エネルギー)の拡大、政府の補助金制度、競合の撤退など。

- T (Threats) 脅威: 海外メーカーの台頭、原材料価格の高騰、法規制の強化など。

これらの分析を通じて、「競合はWebマーケティングに力を入れているが、自社は手付かずで機会を損失している」「自社の高い技術力という強みが、顧客に十分に伝わっていない」といった、取り組むべき具体的な課題を明確にすることが、このステップのゴールです。

② 目標(KGI・KPI)とターゲットの設定

現状分析で課題が明確になったら、次は何を目指すのかという「ゴール」と、誰にアプローチするのかという「ターゲット」を具体的に設定します。

目標設定では、KGIとKPIを明確に区別することが重要です。

- KGI (Key Goal Indicator) 重要目標達成指標: マーケティング活動の最終的なゴールを示す指標です。ビジネスの成果に直結するもので、通常は1つに絞ります。

- 例: 「年間受注額 〇〇円」「新規顧客からの売上比率 〇%」「特定製品の市場シェア 〇%」

- KPI (Key Performance Indicator) 重要業績評価指標: KGIを達成するための中間的な指標です。プロセスを評価するためのもので、複数設定することが一般的です。

- 例: 「Webサイトからの問い合わせ件数 月間〇件」「ホワイトペーパーのダウンロード数 月間〇件」「商談化率 〇%」「Webサイトの月間セッション数 〇件」

次に、ターゲット設定では、「ペルソナ」を作成することをお勧めします。ペルソナとは、自社の製品やサービスにとって最も理想的な顧客像を、架空の人物として具体的に設定したものです。

- 企業情報: 業種、企業規模、地域

- 個人情報: 部署、役職、年齢、担当業務

- 抱える課題:「生産ラインの自動化が進まず、人件費が高騰している」「部品の品質にばらつきがあり、不良率が高い」

- 情報収集の方法: 専門誌を読む、展示会に参加する、Webで検索する

- 製品選定の基準: 価格よりも品質やサポート体制を重視する

このようにペルソナを具体的に設定することで、チーム内で「誰のためにマーケティングを行うのか」という共通認識を持つことができ、コンテンツのメッセージやアプローチ方法がブレなくなります。

③ カスタマージャーニーマップの作成

ターゲット(ペルソナ)が、自社の製品やサービスを全く知らない状態(認知)から、最終的に購入・契約し、ファンになる(ロイヤル化)までの一連のプロセスを、時系列で可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。

このマップを作成することで、顧客が各段階で「何を考え、どう行動し、どのような感情を抱くか」を顧客視点で理解できます。

| 段階 | 顧客の行動(例) | 顧客の思考・感情(例) | 接点(タッチポイント) | 施策(アプローチ) |

|---|---|---|---|---|

| 認知 | 課題に関するキーワードで検索する | 「何か良い解決策はないか?」 | 検索エンジン、Web広告 | SEO対策、リスティング広告 |

| 興味・関心 | 複数の企業のWebサイトを比較する | 「この会社の技術は面白そうだ」 | オウンドメディア、SNS | 課題解決コンテンツ、技術解説コラム |

| 比較・検討 | 製品の仕様や価格を調べる、資料請求する | 「自社の要件に合うか?」「コストは?」 | 製品ページ、ホワイトペーパー | 詳細な製品資料、導入ガイド、ウェビナー |

| 導入・購入 | 営業担当者と商談する、見積もりを取る | 「信頼できる会社か?サポートは?」 | 営業担当、デモ、見積書 | 訪問・オンライン商談、導入事例(架空)紹介 |

| 継続・推奨 | 製品を利用する、サポートに問い合わせる | 「導入して良かった。他の部署にも勧めよう」 | サポート窓口、メルマガ | 定期的なフォロー、アップセル提案 |

このマップを作成することで、顧客のプロセスの中でどこにアプローチの「穴」があるのか(例:比較検討段階で提供している情報が不足している)、どのタッチポイントを強化すべきかが明確になり、施策の優先順順位付けに役立ちます。

④ 具体的な施策の選定と実行計画

カスタマージャーニーマップで明らかになった課題に基づき、これまで紹介してきたオンライン・オフラインの具体的なマーケティング施策の中から、自社の目標、ターゲット、予算に最も適したものを選択し、組み合わせていきます。

例えば、「新規のリード獲得が課題」であれば、「SEO対策を強化し、検索流入を増やす」「リスティング広告を出稿し、顕在層にアプローチする」「ホワイトペーパーを作成し、Webサイトに設置する」といった施策が候補に挙がります。

施策を選定したら、それを実行可能なアクションプランに落とし込みます。

- What(何を): SEO対策として、〇〇というキーワードで記事を10本作成する。

- Who(誰が): 記事作成はマーケティング部のAさん、校正は技術部のBさんが担当。

- When(いつまでに): 3ヶ月後までに全ての記事を公開する。

- How much(いくらで): 外部ライターへの委託費用として〇〇円。

このように5W1Hを明確にした計画を立てることで、タスクが具体的になり、関係者間の認識のズレを防ぎ、プロジェクトの進捗管理が容易になります。

⑤ 効果測定と改善(PDCA)

マーケティング戦略は、一度立てたら終わりではありません。実行した施策が、実際に目標達成に貢献しているのかを定期的に測定し、その結果に基づいて改善を繰り返していくことが最も重要です。このサイクルを「PDCAサイクル」と呼びます。

- Plan(計画): ステップ①~④で立てた戦略と実行計画。

- Do(実行): 計画に基づいて施策を実行する。

- Check(評価): 設定したKPIが達成できているか、データを基に効果を測定・分析する。(例: Google AnalyticsでWebサイトのアクセス数を確認、MAツールでリード獲得数を確認)

- Action(改善): 評価結果に基づき、「なぜ上手くいったのか」「なぜ上手くいかなかったのか」を考察し、次の計画に活かす。上手くいった施策は継続・拡大し、そうでなければやり方を変えるか、中止を検討する。

例えば、「ブログ記事からの問い合わせが想定より少ない」という結果が出た場合、「記事の内容がターゲットの課題とズレていたのではないか」「記事の最後にある問い合わせへの導線が分かりにくいのではないか」といった仮説を立て、記事のリライトやデザインの修正といった改善策を実行します。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることこそが、マーケティングを成功に導く唯一の道と言っても過言ではありません。

製造業のマーケティングを成功させる3つのポイント

戦略を立て、様々な施策を実行しても、思うような成果に繋がらないケースもあります。製造業のマーケティングを真に成功させるためには、施策の実行と並行して、組織の在り方や情報発信の根幹に関わる、より本質的な3つのポイントを意識することが極めて重要です。

① 営業部門とマーケティング部門の連携

製造業のマーケティングにおいて、最も重要であり、かつ最も難しい課題が、営業部門とマーケティング部門の連携です。多くの企業で、この二つの部門は分断され、対立構造にさえ陥ることがあります(サイロ化)。

- 営業からマーケティングへの不満: 「マーケティングが獲得してくるリードは、質が低くて商談にならない」「現場の感覚が分かっていない机上の空論だ」

- マーケティングから営業への不満: 「せっかく渡したリードを放置している」「フォローアップの結果を共有してくれないので、施策の評価ができない」

このような対立は、それぞれの部門の目標(KGI/KPI)や文化が異なることに起因します。この壁を壊し、両者が同じ目標に向かって協力する体制を築くことが、成功への絶対条件です。

連携を促進するための具体的な方策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 共通の目標(KGI)の設定: 両部門の最終目標を「受注額」や「売上」といった共通の指標に設定し、運命共同体であるという意識を醸成します。

- リードの定義の共通化: どのような状態のリードを「マーケティングが創出したリード(MQL)」とし、どのような状態になったら「営業がフォローすべきリード(SQL)」とするか、両部門で協議して明確な基準(SLA: Service Level Agreement)を定めます。

- 定期的な情報交換会の実施: 週次や月次で定例ミーティングを開催し、マーケティング施策の進捗、獲得したリードの質、営業現場からのフィードバックなどを共有します。

- SFA/CRMツールの共同利用: 営業支援(SFA)や顧客管理(CRM)ツールを導入し、両部門が同じプラットフォーム上で顧客情報をリアルタイムに共有できる環境を整えます。これにより、「あのリードはどうなったか」という確認の手間が省け、スムーズな情報連携が実現します。

マーケティングは顧客を創り、営業は顧客を育てる。両者が一体となって初めて「売れる仕組み」は完成します。 経営層がリーダーシップを発揮し、部門間の連携を強力に推進することが不可欠です。

② 専門的な強みや技術を分かりやすく伝える

製造業の強みは、その高い専門性と技術力にあります。しかし、その価値が顧客に正しく伝わらなければ、存在しないのと同じです。特に、技術部門の担当者が書く文章は、専門用語が多く、同業者にしか理解できない「内輪向け」の表現になりがちです。

一方で、製品の最終的な購買決定権を持つのは、必ずしも技術の専門家ではありません。工場の責任者や経営層は、技術的な詳細よりも、「その技術が、自社のビジネスにどのようなメリットをもたらすのか?」という点を重視します。

したがって、マーケティングにおいては、自社の技術的な特徴(Feature)を、顧客にとっての具体的な利益(Benefit)に翻訳して伝えることが極めて重要です。

| 特徴(Feature) | → | 利益(Benefit)への翻訳例 |

|---|---|---|

| 「モーターの回転数を20%向上させた」 | → | 「生産タクトが短縮され、生産性が15%向上します」 |

| 「新しい合金素材を採用し、耐久性を高めた」 | → | 「部品の交換頻度が半減し、年間のメンテナンスコストを〇〇円削減できます」 |

| 「操作パネルのUIを改善した」 | → | 「オペレーターの教育時間を30%短縮でき、誰でもすぐに使いこなせます」 |

このように、技術的なスペックを、「コスト削減」「生産性向上」「品質向上」「安全性向上」「時間短縮」といった、経営者が判断しやすい言葉に置き換える努力が必要です。

そのために、動画、インフォグラフィックス(図解)、グラフ、具体的な数値などを活用し、専門的な内容を視覚的・直感的に理解できるように工夫することが求められます。自社の技術者にヒアリングし、その技術の「本当の価値」は何かをマーケティング担当者が深く理解し、顧客の言葉に翻訳するプロセスが不可欠です。

③ 小さく始めて改善を繰り返す

「マーケティングを始めよう」と意気込み、最初から大規模な予算を投じて、MAツールを導入し、Webサイトを全面リニューアルし、複数の広告を展開する、といった完璧な計画を立てようとする企業があります。しかし、このアプローチは失敗のリスクが非常に高いと言えます。

なぜなら、最初から何が正解かは誰にも分からないからです。自社の顧客に最も響くメッセージは何か、最も効果的なチャネルは何か、といったことは、実際に試してみなければ分かりません。

そこでお勧めしたいのが、「スモールスタート」と「アジャイル」のアプローチです。

- 小さく始める(スモールスタート): まずは、特定の製品やターゲット市場に絞り、低コストで始められる施策から試してみます。例えば、ブログ記事を数本書いてみる、少額でリスティング広告を1ヶ月だけ出稿してみる、既存顧客リストにメルマガを送ってみる、といったことです。

- 効果を測定し、学習する: その小さな試みから得られたデータ(アクセス数、クリック率、問い合わせ件数など)を分析し、「このキーワードは反応が良い」「このテーマの記事はよく読まれる」といった学びを得ます。

- 改善し、スケールさせる: その学びを基に、次のアクションを改善します。そして、上手くいったやり方を少しずつ他の製品や市場にも展開(スケール)させていきます。

この「小さく試す→学ぶ→改善する」というサイクルを高速で繰り返す(アジャイルな)アプローチにより、大きな失敗のリスクを避けながら、自社にとっての「勝ちパターン」を着実に発見していくことができます。完璧な計画を立てることに時間を費やすよりも、まず一歩踏み出し、走りながら考える姿勢が、現代のマーケティングでは成功の鍵となります。

製造業のマーケティングに役立つおすすめツール

製造業のマーケティング活動を効率化し、効果を最大化するためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、代表的な3つのカテゴリのツールと、それぞれの具体的なサービスをいくつか紹介します。ツールの選定にあたっては、自社の課題や規模、予算に合わせて慎重に検討することが重要です。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、リード(見込み客)の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化し、マーケティング活動の効率を飛躍的に向上させます。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| SATORI | 国産のMAツールで、日本のビジネス環境に合わせた機能と手厚いサポートが特徴。Webサイトに訪れた匿名の見込み客に対してもポップアップなどでアプローチできる機能に強みを持つ。(参照:SATORI株式会社公式サイト) |

| HubSpot | マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)を統合したオールインワンのプラットフォーム。無料プランから始められるため、スモールスタートに適している。(参照:HubSpot, Inc.公式サイト) |

| Marketo Engage | Adobe社が提供する高機能なMAツール。詳細なスコアリングや複雑なシナリオ設定が可能で、大規模なマーケティング活動を行う企業や、グローバル展開を目指す企業に向いている。(参照:アドビ株式会社公式サイト) |

SATORI

国産ツールならではの直感的なインターフェースと、導入から運用までを支援する充実したカスタマーサクセス体制が魅力です。特に、まだ個人情報を獲得できていない「匿名客」へのアプローチ機能(ポップアップでの資料案内やチャットボットなど)が充実しており、Webサイトに来訪した潜在顧客を逃さずリード化に繋げたい場合に強力な武器となります。

HubSpot

「インバウンドマーケティング」という思想を提唱した企業が開発したツールで、顧客を惹きつけるための機能が豊富に揃っています。CRM(顧客管理)機能が無料で利用でき、MA、SFA(営業支援)などの機能も必要に応じて追加できる拡張性の高さが特徴です。まずは無料でCRMを導入し、徐々に活用範囲を広げていきたい企業にお勧めです。

Marketo Engage

世界中で多くの大企業に導入されている、非常にパワフルで高機能なMAツールです。リードの属性や行動に基づいて精緻なセグメンテーションを行い、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションを自動で実行できます。機能が豊富な分、使いこなすにはある程度の専門知識が必要ですが、データドリブンな高度なマーケティングを目指す企業にとっては最適な選択肢の一つです。

SFA/CRM(営業支援/顧客管理)ツール

SFA(Sales Force Automation)は営業活動を、CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を管理・可視化するツールです。両者は一体化していることが多く、マーケティング部門と営業部門の連携を促進する上で中心的な役割を果たします。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Salesforce | 世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMプラットフォーム。顧客管理、商談管理、売上予測などの基本機能に加え、AppExchangeというアプリストアを通じて機能を無限に拡張できる。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト) |

| kintone | サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォーム。プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップで自社の業務に合わせたアプリ(顧客リスト、案件管理、日報など)を簡単に作成できる柔軟性が特徴。(参照:サイボウズ株式会社公式サイト) |

| Zoho CRM | 豊富な機能を持ちながら、比較的低コストで導入できるコストパフォーマンスの高さが魅力。CRMを中心に、MAやプロジェクト管理など40種類以上のビジネスツールを提供しており、中小企業でも導入しやすい。(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト) |

Salesforce

SFA/CRMの代名詞ともいえるツールで、業界・業種を問わず豊富な導入実績があります。顧客に関するあらゆる情報(基本情報、商談履歴、問い合わせ履歴など)を一元管理し、社内の誰もが同じ情報を参照できる環境を構築します。MAツール(PardotやMarketing Cloud)との連携もスムーズです。

kintone

「SFA/CRM」というパッケージ製品ではなく、自社の業務に合わせて必要なアプリをパズルのように組み立てていくことができるのが最大の特徴です。まずは顧客リストと案件管理から始め、後から日報やクレーム管理などのアプリを追加していく、といった柔軟な運用が可能です。現場主導で業務改善を進めたい企業に向いています。

Zoho CRM

中小企業やスタートアップにとって、非常に魅力的な選択肢です。低価格ながら、リード管理、商談管理、ワークフローの自動化など、SFA/CRMに必要な機能を標準で網羅しています。Zohoが提供する他のビジネスアプリ(Zoho Books(会計)、Zoho Projects(プロジェクト管理)など)との連携もスムーズで、ビジネスの成長に合わせてシステムを拡張できます。

SEO分析ツール

SEO対策を効果的に進めるためには、自社サイトの現状把握、キーワード調査、競合分析が欠かせません。これらの分析を支援してくれるのがSEO分析ツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Google Search Console | Googleが無料で提供する必須ツール。自社サイトがどのようなキーワードで検索され、何位に表示されているか、クリック数はどのくらいかなどを正確に把握できる。サイトに技術的な問題がないかもチェック可能。(参照:Google Search Central) |

| Ahrefs | 世界中のWebサイトの被リンク(どのサイトからリンクされているか)データを大量に保有しており、被リンク分析に非常に強いツール。競合サイトがどのようなサイトから評価されているかを分析できる。(参照:Ahrefs Pte. Ltd.公式サイト) |

| SEMrush | SEO、広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティング全般をカバーするオールインワンツール。特に、競合サイトがどのようなキーワードでアクセスを集めているか、どのような広告を出稿しているかを詳細に分析する機能に優れている。(参照:Semrush Inc.公式サイト) |

Google Search Console

Webサイトを運営するなら必ず導入すべき、Google公式の無料ツールです。ユーザーがサイトにたどり着くまでの「生」のデータを確認できる唯一のツールであり、SEOの健康診断には欠かせません。Googleからの重要なお知らせも届きます。

Ahrefs

SEOにおいて、質の高いサイトからリンクを多く獲得すること(被リンク獲得)は非常に重要です。Ahrefsを使えば、自社サイトや競合サイトの被リンク状況を丸裸にでき、どのようなコンテンツがリンクを集めやすいのかを分析し、自社のコンテンツ戦略に活かすことができます。

SEMrush

非常に多機能で、これ一つで競合調査のほとんどが完結すると言っても過言ではありません。特定のキーワードで上位表示されているサイトの分析や、自社が狙うべき新しいキーワードの発見、競合の広告文の調査など、戦略立案に役立つインサイトを多角的に得ることができます。

マーケティング支援会社(外注先)を選ぶ際の注意点

社内にマーケティングの専門知識やリソースが不足している場合、外部の専門家であるマーケティング支援会社に業務を委託(アウトソーシング)することは、非常に有効な選択肢です。しかし、パートナー選びを間違えると、コストだけがかかり成果が出ないという事態に陥りかねません。ここでは、失敗しない支援会社選びのための3つの注意点を解説します。

製造業・BtoB分野の実績を確認する

マーケティングと一言で言っても、化粧品や食品を扱うBtoCマーケティングと、産業機械や電子部品を扱う製造業のBtoBマーケティングでは、ターゲット、アプローチ手法、成功の尺度が全く異なります。

したがって、支援会社を選ぶ際に最も重要なのは、その会社が製造業やBtoB分野でのマーケティング支援実績を豊富に持っているかという点です。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 公式サイトの事例紹介: 製造業のクライアントとの取引実績が掲載されているか。どのような課題に対し、どのような施策を行い、どのような成果(具体的な数値があれば尚良い)が出たのかを確認します。

- 担当者の専門知識: 提案や打ち合わせの際に、担当者が製造業特有の商習慣(代理店制度、長い検討期間など)や専門用語(FA、IoT、公差など)を理解しているか。話が噛み合わない場合、的確な支援は期待できません。

- ポートフォリオの提示: 過去に制作したコンテンツ(技術コラム、ホワイトペーパーなど)やWebサイトを見せてもらい、その品質や専門性を確認します。

BtoCでの成功体験をそのままBtoBに持ち込む支援会社も存在するため、「BtoB、特に製造業に強い」という点を明確に打ち出している会社を選ぶことが、成功への近道です。

対応可能な業務範囲と料金体系を調べる

マーケティング支援会社が提供するサービスは多岐にわたります。自社がどこまでの業務を依頼したいのかを明確にした上で、支援会社のサービス範囲と料金体系がそれに合致しているかを確認する必要があります。

- 対応可能な業務範囲:

- 戦略立案・コンサルティングのみ: 上流工程の戦略設計を支援する。

- 施策の実行のみ: Webサイト制作、コンテンツ作成、広告運用などの実作業を代行する。

- 戦略から実行、分析・改善まで一気通貫: 全てのマーケティング業務をトータルで支援する。

- 特定の分野に特化: SEO専門、広告運用専門、MA導入支援専門など。

「何から手をつけていいか分からない」という場合は、戦略立案から伴走してくれる会社を、「人手が足りないので記事作成だけお願いしたい」という場合は、コンテンツ制作に強い会社を選ぶのが良いでしょう。

- 料金体系:

- 月額固定型: 毎月定額の費用で、契約範囲内の業務を継続的に支援する。

- プロジェクト型: Webサイトリニューアルなど、特定のプロジェクトに対して一括で見積もりを出す。

- 成果報酬型: 獲得したリード数や売上に応じて費用が発生する。

- 時間単価型(タイムチャージ): コンサルタントや担当者の稼働時間に応じて費用を請求する。

料金体系は会社によって様々です。見積もりの内訳が明確で、何にいくらかかるのかが分かりやすい会社を選ぶことが重要です。不明瞭な点があれば、契約前に必ず確認しましょう。

自社と連携できる体制か見極める

支援会社は、単なる「下請け業者」ではなく、同じ目標に向かって共に走る「パートナー」です。したがって、業務を丸投げするのではなく、自社の事業や製品について深く理解し、二人三脚でプロジェクトを進めていける関係性を築けるかどうかが非常に重要になります。

パートナーとして適切かを見極めるためのポイントは以下の通りです。

- コミュニケーションの円滑さ: 定例ミーティングの頻度や報告の形式、普段の連絡手段(メール、チャットツールなど)が自社のスタイルと合っているか。レスポンスは迅速で丁寧か。

- 担当者のコミットメント: 自社の事業内容や製品、業界動向について、積極的に学ぼうとする姿勢があるか。質問は的確か。こちらの課題に対して、親身になって解決策を考えてくれるか。

- 柔軟な対応力: 計画通りに進まない場合や、新たな課題が発生した場合に、柔軟に対応し、代替案を提案してくれるか。

- 自走支援の視点: 最終的には支援会社に頼らず、自社でマーケティングを運用できる(インハウス化)ように、ノウハウの提供や人材育成までを視野に入れた支援をしてくれるか。

契約前の打ち合わせなどを通じて、担当者の人柄や会社の文化が自社と合うかどうかを、慎重に見極めることが、長期的に良好な関係を築く上で不可欠です。

まとめ

本記事では、製造業におけるマーケティングの重要性から、具体的な手法、戦略の立て方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

かつて「良いものを作れば売れる」とされた時代は終わりを告げ、いかにして自社の優れた技術や製品の価値を、それを必要とする顧客に届け、選ばれる存在になるかが問われる時代になりました。そのための羅針盤となるのが、本記事で解説したマーケティング戦略です。

顧客の購買行動はデジタルへとシフトし、グローバルな競争は激化の一途をたどっています。このような環境変化に対応するためには、従来の対面営業だけに頼るのではなく、Webサイトやコンテンツ、SEOといったオンライン施策と、展示会やセミナーといったオフライン施策を戦略的に組み合わせることが不可欠です。

マーケティングを成功に導くために、最も重要なことを改めて強調します。

- 営業とマーケティングが連携し、組織全体で「売れる仕組み」を構築すること。

- 自社の専門的な強みを、顧客の課題を解決する「利益(ベネフィット)」に翻訳して伝えること。

- 完璧を目指さず、まずは小さく始めて、PDCAサイクルを回しながら改善を続けること。

製造業のマーケティングは、一朝一夕に成果が出るものではありません。しかし、自社の現状を正しく分析し、明確な目標を立て、粘り強く施策を実行・改善していけば、必ずや競合他社に対する大きな優位性を築き、持続的な成長を実現する強力なエンジンとなります。

この記事が、貴社のマーケティング活動を始める、あるいは見直すための一助となれば幸いです。まずは自社の課題分析から、その第一歩を踏み出してみましょう。