現代の製造業は、顧客ニーズの多様化、グローバルな競争激化、そして熟練技術者のノウハウ継承といった、数多くの複雑な課題に直面しています。このような状況下で、従来の製品中心の考え方から脱却し、顧客との関係性を軸とした経営戦略、すなわちCRM(Customer Relationship Management)への注目が高まっています。

「CRMはIT企業やサービス業が使うもので、製造業には関係ないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には製造業こそ、CRMを導入することで大きなメリットを得られる可能性を秘めています。顧客情報の一元管理による部門間連携の強化、営業プロセスの標準化による生産性向上、そしてアフターサービスの質的向上による顧客満足度の最大化など、CRMは製造業が抱える課題を解決するための強力な武器となり得ます。

この記事では、CRMの基本的な概念から、製造業がCRMを導入する具体的なメリット、そして導入を成功に導くためのツールの選び方や活用方法まで、網羅的に解説します。自社の成長戦略にCRMをどう活かせるのか、その答えを探していきましょう。

目次

そもそもCRMとは

CRMとは、「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」または「顧客関係性マネジメント」と訳されます。この言葉が示す通り、CRMは単に顧客情報を管理するITツールを指すだけではありません。本来は、顧客一人ひとりと良好な関係を築き、その関係性を長期的に維持・深化させることで、企業の収益を最大化することを目指す経営戦略や思想そのものを意味します。

多くの企業では、CRMを実現するための手段として、さまざまな機能を持つ「CRMシステム」や「CRMツール」を導入しています。この記事で主に扱うのは、このCRMシステム・ツールの側面ですが、その根底には「顧客中心」という経営思想があることを理解しておくことが重要です。

なぜ今、これほどまでにCRMが重視されているのでしょうか。その背景には、市場の成熟化とテクノロジーの進化があります。かつての高度経済成長期のように、良い製品を作れば売れるという時代は終わりました。市場にはモノやサービスが溢れ、顧客は無数の選択肢の中から自分に最も合ったものを選びます。このような状況では、製品の品質や価格だけで他社と差別化を図ることは困難です。そこで重要になるのが、顧客との「関係性」という付加価値です。

自社の製品やサービスを深く理解し、継続的に購入してくれる「ファン」とも呼べる顧客をどれだけ増やせるかが、企業の持続的な成長を左右します。CRMは、そのための戦略であり、実践ツールなのです。

CRMシステムは、顧客に関するあらゆる情報を一元的に集約・管理するデータベースとしての役割を担います。例えば、以下のような情報が蓄積されます。

- 顧客の基本情報: 会社名、所在地、業種、担当者名、役職、連絡先など

- 商談履歴: 過去の提案内容、見積もり、受注・失注の経緯、折衝内容など

- コミュニケーション履歴: 電話、メール、Web会議のやり取り、展示会での名刺交換など

- 購買履歴: 購入した製品、数量、時期、金額など

- アフターサービス履歴: 問い合わせ内容、修理・メンテナンスの記録、クレーム対応など

これらの情報は、従来、営業担当者の手帳や個人のPC、部署ごとのExcelファイルなどに散在しがちでした。その結果、「担当者以外は顧客の状況がわからない」「部署間で情報が連携されておらず、顧客に同じ説明を何度もさせてしまう」といった問題が発生していました。

CRMは、これらの情報を一つのプラットフォームに集約し、社内の誰もが必要な時にアクセスできる状態を作ります。これにより、部門の壁を越えたスムーズな情報共有が実現し、組織全体として顧客に対応できるようになるのです。

ここで、CRMとよく似た概念である「SFA(Sales Force Automation)」や「MA(Marketing Automation)」との違いについて整理しておきましょう。

| 項目 | CRM (顧客関係管理) | SFA (営業支援システム) | MA (マーケティングオートメーション) |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 顧客との良好な関係を構築・維持し、LTV(顧客生涯価値)を最大化する | 営業活動のプロセスを自動化・効率化し、営業担当者の生産性を向上させる | 見込み顧客(リード)を獲得・育成し、営業部門へ質の高いリードを引き渡す |

| 対象者 | 既存顧客、見込み顧客 | 営業担当者、営業マネージャー | マーケティング担当者 |

| 管理する情報 | 顧客情報、商談履歴、購買履歴、サポート履歴など、顧客に関するあらゆる情報 | 案件情報、商談進捗、営業活動報告、予実管理など、営業プロセスに特化した情報 | リード情報、Webサイトの行動履歴、メール開封率、セミナー参加履歴など |

| 時間軸 | 顧客との初回接点から長期的な関係維持まで | 商談発生から受注・失注まで | リード獲得から商談化まで |

| 位置づけ | SFAやMAの機能を内包、または連携する上位概念 | CRMの一部(営業領域)と位置づけられることが多い | CRMの一部(マーケティング領域)と位置づけられることが多い |

簡単に言えば、SFAは「営業活動の効率化」、MAは「マーケティング活動の自動化」に特化したツールです。一方、CRMはマーケティング、営業、カスタマーサポートといった顧客と接点を持つすべての部門を横断し、顧客との関係性全体を管理するという、より広範な概念です。

近年では、SFAやMAの機能を統合したCRMツールや、それぞれが独立したツールでありながらシームレスに連携できる製品が増えています。そのため、これらの境界は曖昧になりつつありますが、自社がどの領域の課題を最も解決したいのかによって、どのツール(またはどの機能)を重視すべきかが変わってきます。

製造業においては、特に営業活動の属人化やアフターサービスの重要性が高いため、SFA機能やカスタマーサポート機能が充実したCRMが求められる傾向にあります。CRMは、単なる情報管理ツールではなく、顧客中心のビジネスモデルへ変革するための経営基盤そのものであると理解することが、導入成功への第一歩となるでしょう。

製造業が抱える共通の課題

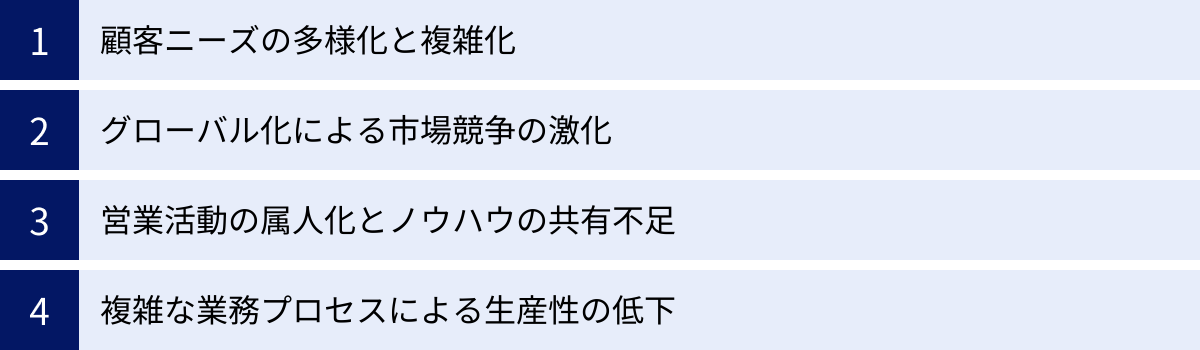

CRMの必要性をより深く理解するために、まずは現代の製造業が直面している共通の課題について具体的に見ていきましょう。これらの課題は相互に関連し合っており、一つを放置すると他の問題へと波及する可能性があります。

顧客ニーズの多様化と複雑化

かつての製造業は、大量生産によるスケールメリットを追求し、標準化された製品を市場に供給することが主流でした。しかし、市場が成熟し、消費者の価値観が多様化した現代においては、このモデルは通用しなくなりつつあります。

顧客は単に「良いモノ」を求めるだけでなく、「自分に合ったモノ」「自分の課題を解決してくれるモノ」を求めるようになりました。これは、BtoC(消費者向け製品)だけでなく、BtoB(企業向け製品)の領域でも同様です。例えば、工作機械を導入する企業は、単に性能の良い機械を求めているわけではありません。自社の生産ラインに最適化された仕様、導入後のトレーニング、迅速なメンテナンス体制といった、製品に付随するサービス全体を含めて評価します。

その結果、製造業は「多品種少量生産」や「マスカスタマイゼーション(個別大量生産)」への対応を迫られています。顧客ごとの細かな仕様変更やカスタマイズ要求に応えるためには、設計、製造、営業、サポートといった各部門が緊密に連携し、個別の顧客情報を正確に共有する必要があります。

しかし、多くの製造業の現場では、情報が部門ごとに分断されているのが実情です。営業担当者は顧客からの要望をExcelや手帳にメモし、設計部門はCADデータで、製造部門は生産管理システムで情報を管理しています。これでは、顧客からの仕様変更依頼が迅速に製造現場に伝わらなかったり、過去のカスタマイズ履歴が参照できず、似たような要望にゼロから対応したりといった非効率が発生します。

このような顧客ニーズの多様化と複雑化は、従来の属人的な情報管理体制の限界を浮き彫りにし、全部門で顧客情報を共有できるプラットフォームの必要性を高めているのです。

グローバル化による市場競争の激化

インターネットの普及と物流網の発展により、市場のグローバル化は不可逆的な流れとなりました。日本の製造業も、国内市場だけでなく、世界中の企業と競争しなければならない時代です。

特に新興国のメーカーは、豊富な労働力を背景とした低コスト生産を武器に、急速に技術力を高めています。これにより、かつて日本製品の代名詞であった「高品質」というだけでは、優位性を保つことが難しくなりました。激しい価格競争に巻き込まれ、利益率が低下している企業も少なくありません。

このようなグローバルな競争環境で生き残るためには、価格以外の付加価値で差別化を図る必要があります。その最も重要な要素の一つが、顧客との強固な関係性、すなわち「顧客ロイヤリティ」です。

例えば、ある部品の調達において、品質や価格が同程度のA社とB社があったとします。A社は、問い合わせへのレスポンスが早く、技術的な相談にも親身に乗ってくれ、定期的に有益な情報を提供してくれます。一方、B社は担当者への連絡がつきにくく、事務的な対応に終始します。この場合、多くの企業はA社との取引を継続したいと考えるでしょう。

このように、製品そのものの価値に加えて、迅速で質の高いコミュニケーションや、手厚いサポート体制といった「顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)」の価値が相対的に高まっています。グローバルに展開する顧客や販売網を効果的に管理し、一貫した質の高い顧客体験を提供するためには、時差や言語の壁を越えて情報を共有できる仕組みが不可欠です。CRMは、このグローバルレベルでの顧客関係管理を実現するための基盤となるのです。

営業活動の属人化とノウハウの共有不足

製造業、特に専門性の高い部材や機械を扱うBtoB企業では、営業活動が個人のスキルや経験に大きく依存する「属人化」に陥りやすいという課題があります。

製品に関する深い技術知識や、業界特有の商習慣、そして長年かけて築き上げてきた顧客との個人的な信頼関係。これらはベテラン営業担当者の強みである一方、そのノウハウが個人の頭の中にしか存在しない場合、組織にとっては大きなリスクとなります。

例えば、エース級の営業担当者が退職したり、異動したりすると、その担当者が抱えていた重要な顧客情報や商談の進捗状況がブラックボックス化し、後任者への引き継ぎがうまくいかないケースが頻発します。最悪の場合、顧客との関係が悪化し、取引を失うことにもなりかねません。

また、営業担当者ごとに活動のスタイルや質がバラバラになり、組織としての営業力が安定しないという問題もあります。成果を上げている営業担当者の「勝ちパターン」とも言える行動特性(どのような顧客に、どのタイミングで、どのようなアプローチをしているか)が共有されないため、若手や新人が育ちにくく、チーム全体のパフォーマンスが向上しません。

属人化の問題は、単に情報共有の不足に留まらず、組織の成長を阻害し、事業継続のリスクを高める深刻な課題です。CRMを導入し、すべての営業活動の履歴(誰が、いつ、どの顧客に、何をしたか)を記録・可視化することで、これらのノウハウは個人のものではなく、組織全体の共有資産へと変わります。これにより、安定した営業体制を構築し、持続的な成長を目指すことが可能になるのです。

複雑な業務プロセスによる生産性の低下

製造業の業務プロセスは、問い合わせ、見積もり、受注、設計、部材調達、製造、納品、請求、そしてアフターサービスと、多岐にわたる部門が関わる複雑なものです。これらのプロセスがスムーズに連携していないと、企業全体の生産性は著しく低下します。

多くの企業で課題となっているのが、「サイロ化」と呼ばれる部門間の壁です。営業部門はSFAやExcel、設計部門はCADやPLM(製品ライフサイクル管理システム)、製造部門はERP(統合基幹業務システム)や生産管理システム、サポート部門は独自の問い合わせ管理ツール、といったように、各部門がそれぞれ異なるシステムで情報を管理しています。

このような状態では、以下のような問題が発生します。

- 情報の二重入力: 営業が受注した情報を、生産管理部門が再度ERPに入力し直すといった無駄な作業が発生する。

- 伝達ミス・漏れ: 顧客からの急な仕様変更や納期変更の連絡が、関係各所に正確かつ迅速に伝わらない。

- 対応の遅延: 顧客からの問い合わせに対し、関連部署に確認を取るのに時間がかかり、回答が遅れてしまう。

- 全体像の把握困難: 経営層が、ある案件の現在のステータス(設計中なのか、製造中なのか、納品済みなのか)をリアルタイムで把握できない。

これらの非効率な業務は、従業員の残業時間を増やし、モチベーションを低下させるだけでなく、最終的には顧客満足度の低下や機会損失に直結します。例えば、見積もりの作成に時間がかかれば、その間に競合他社に案件を奪われてしまうかもしれません。

CRM、特に基幹システムとの連携が可能なCRMを導入することで、これらの分断されたプロセスを繋ぎ、顧客情報を軸とした一気通貫のワークフローを構築できます。これにより、部門間の連携が円滑になり、業務プロセス全体の生産性を大きく向上させることが期待できるのです。

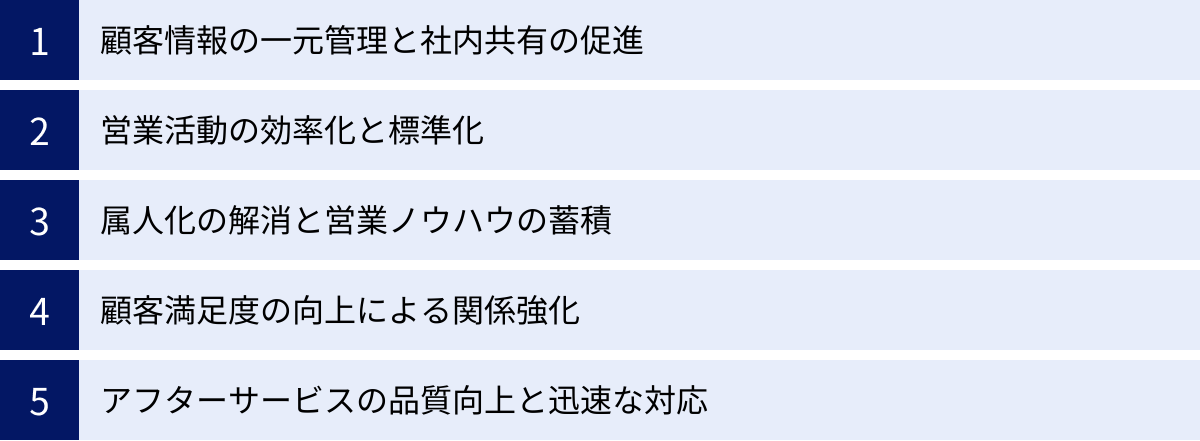

製造業がCRMを導入する5つのメリット

製造業が抱える課題を明らかにしたところで、次にCRMを導入することで具体的にどのようなメリットが得られるのかを5つの側面に分けて詳しく解説します。これらのメリットは、先の課題に対する直接的な解決策となります。

① 顧客情報の一元管理と社内共有の促進

製造業がCRMを導入する最大のメリットは、点在していた顧客に関するあらゆる情報を一つのプラットフォームに集約し、一元管理できることです。これは、組織全体の業務効率と顧客対応品質を向上させるための根幹となります。

従来、営業担当者の手帳、個人のPC内のExcelファイル、マーケティング部門のリスト、カスタマーサポートの対応記録など、バラバラに管理されていた情報がCRMに集約されます。

- 基本情報: 企業名、部署、担当者、連絡先

- 商談情報: 提案内容、見積もり履歴、受注・失注理由、キーパーソン

- 対応履歴: 電話、メール、訪問の記録

- 購買履歴: 購入製品、購入日、数量、金額

- サポート情報: 問い合わせ内容、クレーム、修理・メンテナンス記録

これらの情報が一元化されることで、「あの顧客の担当者は誰だっけ?」「前回どんな提案をしたんだっけ?」といった確認作業が不要になります。担当者が出張中や休暇中でも、他の従業員がCRMを見れば顧客の状況を即座に把握し、的確な対応ができます。

さらに重要なのは、部門の壁を越えたリアルタイムな情報共有が促進される点です。

例えば、カスタマーサポートに寄せられた「製品のこの部分が使いにくい」という顧客の声(VOC: Voice of Customer)がCRMに入力されれば、製品開発部門の担当者がそれを即座に確認できます。この情報は、次の製品改良や新製品開発における貴重なヒントとなります。

また、営業担当者が大型案件を受注した場合、その情報がリアルタイムで生産管理部門に共有されれば、迅速に部材の調達や生産計画の調整に入ることができます。これにより、リードタイムの短縮や納期の遵守に繋がり、顧客満足度を向上させることができます。

このように、顧客情報を中心に各部門が繋がることで、組織は「個」の集合体から、顧客に対して一貫した価値を提供する「一つのチーム」へと変貌を遂げます。これが、CRMがもたらす情報一元管理の真の価値です。

② 営業活動の効率化と標準化

CRMは、多くの場合SFA(営業支援システム)の機能を内包しており、日々の営業活動を大幅に効率化します。

営業担当者は、本来、顧客との対話や提案活動に最も時間を使うべきですが、実際には報告書の作成、見積書の作成、社内調整といった付帯業務に多くの時間を費やしているのが現実です。CRM/SFAは、これらのノンコア業務を自動化・効率化する多彩な機能を備えています。

- 活動報告の簡素化: スマートフォンアプリなどから、移動中や外出先で簡単に入力。一度入力すれば、上司への報告や関係者への共有が完了します。

- 案件管理の可視化: 各案件が現在どの商談フェーズにあるのか(アプローチ、提案、クロージングなど)をパイプライン形式で可視化。対応が遅れている案件や、失注しそうな案件をすぐに特定できます。

- タスク・スケジュール管理: 次に行うべきアクション(電話、メール、訪問など)を自動でリマインド。対応漏れを防ぎます。

- 見積書作成の効率化: 登録された製品マスタや価格情報をもとに、簡単に見積書を作成。承認フローもシステム上で行えます。

これらの機能により、営業担当者は事務作業から解放され、より創造的で付加価値の高い活動に集中できるようになります。

さらに、CRMは営業活動の「標準化(平準化)」にも大きく貢献します。

トップセールス担当者の活動履歴や成功した商談のプロセスをCRM上で分析することで、「どのような業界の、どの役職の人物に、どのタイミングで、どのような資料を使って提案した結果、受注に繋がったか」といった「勝ちパターン」を形式知化できます。

この成功モデルを組織全体の営業プロセスとして標準化し、新人や若手担当者に展開することで、チーム全体の営業力を底上げすることが可能です。個人の感覚や経験といった曖昧なものではなく、データに基づいた科学的な営業スタイルを確立できるのです。これにより、特定のスタープレイヤーに依存する体制から脱却し、安定的に成果を上げられる強い営業組織を構築できます。

③ 属人化の解消と営業ノウハウの蓄積

先の「製造業が抱える課題」でも触れたように、営業活動の属人化は事業継続における大きなリスクです。CRMは、この問題に対する最も効果的な解決策の一つです。

CRMを導入し、すべての顧客情報や営業活動の履歴をシステムに入力・蓄積することをルール化すれば、個人の頭の中にあった情報やノウハウが、組織全体の共有資産へと変わります。

これにより、急な担当者の変更(退職・異動・休職など)が発生した場合でも、後任者はCRMに記録された過去の経緯をすべて参照できます。

- これまでの担当者が誰で、どのような関係性を築いてきたのか

- 過去にどのような提案をし、どのような反応があったのか

- 現在進行中の案件は何か、次のアクションは何か

- 顧客が抱えている課題や、注意すべき点は何か

これらの情報を正確に引き継ぐことで、担当者が変わっても顧客対応の質を落とすことなく、スムーズに関係性を継続できます。顧客にとっては「会社として」自分たちのことを理解してくれているという安心感に繋がり、ロイヤリティの向上に貢献します。

また、蓄積されたデータは、単なる引き継ぎのためだけのものではありません。成功事例だけでなく、失敗事例(失注理由など)も分析することで、組織としての学びを深めることができます。「競合の価格提示に負けた」「提案内容が顧客のニーズとずれていた」「キーパーソンに会えなかった」といった失注データを分析し、次の営業戦略や製品開発に活かすことで、同じ失敗を繰り返すことを防げます。

このように、CRMは営業ノウハウを形式知として組織に蓄積し、継続的な改善サイクルを回していくための強力なプラットフォームとなるのです。

④ 顧客満足度の向上による関係強化

CRMの導入は、社内の業務効率化に留まらず、最終的には顧客満足度の向上という形で外部にも効果をもたらします。

顧客情報が一元管理され、社内でスムーズに共有される体制が整うと、顧客一人ひとりに合わせた、よりきめ細やかでパーソナライズされた対応が可能になります。

例えば、ある顧客から製品に関する技術的な問い合わせがあったとします。CRMがなければ、電話を受けた担当者は「担当の者から折り返させます」としか言えません。しかし、CRMがあれば、その場で顧客の購買履歴や過去の問い合わせ履歴を確認し、「〇〇という製品をお使いのお客様ですね。以前、△△というご質問をいただいておりましたが、その後の状況はいかがでしょうか」といった、背景を理解した上でのコミュニケーションが可能です。

このような対応は、顧客に「自分のことをよく分かってくれている」という信頼感と安心感を与えます。

また、蓄積された顧客データを分析することで、プロアクティブ(能動的)なアプローチも可能になります。

- アップセル・クロスセル: ある部品を購入した顧客に対し、その部品と組み合わせて使うことで性能が向上する別の製品を提案する。

- 消耗品の交換時期の案内: 過去の購買データから消耗品の交換サイクルを予測し、適切なタイミングで交換を促す案内を送る。

- パーソナライズされた情報提供: 顧客の業種や関心に合わせて、新製品情報や技術セミナーの案内を送る。

このような「自分にとって有益な情報」を「ちょうど良いタイミング」で提供される体験は、顧客満足度を大きく向上させ、企業と顧客との関係性をより強固なものにします。価格競争から一歩抜け出し、長期的な信頼関係に基づく「選ばれ続ける企業」になるために、CRMは不可欠なツールと言えるでしょう。

⑤ アフターサービスの品質向上と迅速な対応

製造業にとって、製品を販売して終わりではありません。むしろ、販売後のアフターサービスやメンテナンスこそが、顧客との長期的な関係を築く上で極めて重要です。特に、高額な産業機械や設備においては、安定稼働を支えるサポート体制が顧客の事業継続に直結します。

CRMは、このアフターサービスの領域においても大きな力を発揮します。

顧客が購入した製品の型番、シリアルナンバー、納品日、過去の修理履歴、メンテナンス契約の状況といった情報が顧客情報に紐づけて管理されているため、顧客から問い合わせがあった際に、サポート担当者は即座に必要な情報を把握して対応にあたれます。

「いつ、どこで買った製品か分からない」「以前も同じような故障があったはずだが記録がない」といった状況をなくし、迅速かつ的確な初期対応を実現します。

さらに、CRMの活用は保守・メンテナンス業務の効率化と高度化にも繋がります。

- 定期点検の計画的な実施: メンテナンス契約を結んでいる顧客に対し、点検時期が近づくと自動でアラートを出し、訪問スケジュールを計画的に調整できます。

- 予兆保全への活用: 近年では、製品に搭載されたIoTセンサーから稼働データを収集し、CRMの顧客情報と連携させる動きも進んでいます。これにより、故障が発生する前にその予兆を検知し、部品交換などの予防保全を提案するといった、より高度なサービスが可能になります。

- ナレッジの共有: 過去のトラブル事例とその解決策をナレッジベースとしてCRMに蓄積・共有することで、担当者のスキルレベルに関わらず、一定水準以上のサポート品質を保つことができます。

質の高いアフターサービスは、顧客満足度を高め、保守契約の継続や、将来的な製品の買い替え(リプレース)にも繋がります。CRMを活用してアフターサービス体制を強化することは、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための重要な戦略なのです。

製造業向けCRMの主な機能

CRMツールと一言で言っても、その機能は多岐にわたります。ここでは、特に製造業において重要となる主な機能を6つに分けて解説します。自社にどの機能が必要かを考える際の参考にしてください。

| 機能分類 | 主な機能内容 | 製造業における活用シーン |

|---|---|---|

| 顧客管理機能 | 企業情報、担当者情報、対応履歴などの一元管理 | 営業・開発・サポートなど全部門で顧客情報を共有し、一貫した対応を実現する。 |

| 案件・商談管理機能 (SFA) | 営業パイプライン、活動履歴、予実管理、日報作成 | 営業プロセスの可視化と標準化。営業担当者の業務効率化。 |

| マーケティング支援機能 (MA) | リード管理、メール配信、Webフォーム作成、セミナー管理 | 展示会やWebで獲得した見込み顧客の育成(リードナーチャリング)。 |

| 問い合わせ管理・カスタマーサポート機能 | 問い合わせチケット発行、対応状況管理、FAQ作成 | アフターサービスや技術サポートの対応品質向上と迅速化。 |

| 見積書・請求書作成機能 | 製品マスタ連携、テンプレート作成、承認ワークフロー | 複雑な構成の製品見積もりや、継続的な請求業務の効率化。 |

| データ分析・レポーティング機能 | ダッシュボード、各種レポート作成、データ分析 | 営業実績の可視化、販売予測、顧客分析による経営判断の支援。 |

顧客管理機能

これは、すべてのCRMツールの核となる最も基本的な機能です。顧客に関するあらゆる情報を集約し、整理・管理します。具体的には、以下のような情報を一つの画面で確認できます。

- 企業情報: 会社名、住所、電話番号、業種、従業員規模、WebサイトURLなど

- 担当者情報: 氏名、部署、役職、メールアドレス、電話番号、キーパーソンかどうか

- 関係者情報: 決裁者、担当者の上司、技術担当者など、商談に関わる人物の相関図

- 履歴情報: 過去の商談、メールや電話のやり取り、提出した資料、問い合わせ履歴など

これらの情報が時系列で整理されているため、担当者でなくても顧客とのこれまでの経緯を瞬時に把握できます。これにより、部門を越えた情報共有が円滑になり、顧客への対応品質が向上します。製造業においては、代理店や協力会社といったパートナー企業の情報を管理する上でも非常に重要な機能です。

案件・商談管理機能(SFA)

これは、営業活動のプロセスを管理し、効率化するための機能群で、SFA(Sales Force Automation)の中核をなします。多くのCRMツールがこの機能を搭載しています。

- 案件(商談)管理: 個々の商談を案件として登録し、顧客名、商材、受注予定日、受注確度、現在のフェーズ(例:初回接触、提案、見積、クロージング)などを管理します。

- 営業パイプライン管理: すべての案件をフェーズごとに一覧表示(パイプラインビュー)します。これにより、どの段階に案件が滞留しているのか、今月達成すべき目標に対して進捗はどうか、といった全体像を直感的に把握できます。

- 活動管理: 営業担当者の日々の活動(訪問、電話、メールなど)を案件に紐づけて記録します。スマートフォンアプリから簡単に入力できるツールも多く、日報作成の手間を大幅に削減します。

- 予実管理: 営業担当者ごと、チームごとの売上目標(予算)と実績をリアルタイムで比較・分析します。

これらの機能により、営業活動がブラックボックス化するのを防ぎ、マネージャーはデータに基づいて的確な指示やアドバイスを行えるようになります。

マーケティング支援機能(MA)

これは、見込み顧客(リード)を獲得し、育成するための機能群で、MA(Marketing Automation)の役割を担います。

- リード管理: 展示会で交換した名刺や、Webサイトの問い合わせフォームから得た見込み顧客の情報を一元管理します。

- メールマーケティング: リードの属性や興味関心に応じて、パーソナライズされたメールを自動で配信します。例えば、「〇〇業界の方向けの導入事例」「△△製品に関する技術資料」といったコンテンツを送り分け、関係を構築します。

- Webフォーム・LP作成: 資料請求や問い合わせのためのWebフォームや、キャンペーン用のランディングページ(LP)を簡単に作成できます。

- スコアリング: リードの行動(メール開封、リンククリック、Webサイト訪問など)に応じて点数を付け、購買意欲の高さを可視化します。一定のスコアに達したリードを自動で営業担当者に通知し、効率的なアプローチを支援します。

製造業では、製品の検討期間が長いことが多いため、MA機能を活用した継続的な情報提供(リードナーチャリング)は、将来の優良顧客を育てる上で非常に効果的です。

問い合わせ管理・カスタマーサポート機能

製品販売後のアフターサービスや技術サポートの品質を向上させるための機能です。

- チケット管理: 顧客からの問い合わせを一件ずつ「チケット」として発行し、対応状況(新規、対応中、完了など)を管理します。担当者の割り振りや対応期限の設定も可能です。

- ナレッジベース構築: よくある質問とその回答(FAQ)や、過去のトラブルシューティング事例をデータベース化し、サポート担当者や顧客自身が検索できるようにします。これにより、自己解決を促進し、問い合わせ件数を削減できます。

- CTI連携: 電話システムと連携し、着信と同時にPC画面に顧客情報を表示させることができます。これにより、顧客を待たせることなく、スムーズな対応が可能になります。

製造業、特に産業機械や設備を扱う企業にとって、迅速で的確なサポートは顧客満足度と事業継続に直結するため、非常に重要な機能と言えます。

見積書・請求書作成機能

製造業では、製品の構成が複雑で、顧客ごとに仕様や価格が異なるケースが少なくありません。そのため、見積もり作成に手間と時間がかかるという課題があります。

- 製品・価格マスタ管理: 製品や部品、サービスの価格情報をあらかじめ登録しておき、見積もり作成時に呼び出すことができます。

- 見積もりテンプレート: よく使う見積もりの形式をテンプレートとして保存し、作業を効率化します。

- 承認ワークフロー: 作成した見積書を上長に提出し、システム上で承認を得るプロセスを電子化します。これにより、承認の遅れや書類の紛失を防ぎます。

- 請求書・納品書作成: 受注した案件情報をもとに、請求書や納品書を簡単に作成・発行できます。

これらの機能は、特にカスタマイズ品やBTO(Build to Order)製品を扱う企業にとって、営業や事務の業務負担を大幅に軽減します。

データ分析・レポーティング機能

CRMに蓄積された膨大なデータを分析し、経営や営業戦略の意思決定に役立つインサイトを導き出すための機能です。

- ダッシュボード: 売上実績、案件の進捗状況、活動量といった重要なKPI(重要業績評価指標)をグラフや表でリアルタイムに可視化します。経営層やマネージャーは、一目で全体の状況を把握できます。

- レポート作成: 担当者別、製品別、期間別など、様々な切り口でデータを集計し、定型レポートを自動で作成します。これにより、報告書作成の手間が省けます。

- 分析機能: 失注理由の分析、顧客セグメント別の売上分析、リードソース(どの経路から見込み顧客になったか)の貢献度分析など、より高度な分析が可能です。

データに基づいた客観的な現状把握と将来予測は、勘や経験に頼った経営から脱却し、データドリブンな組織へと進化するために不可欠です。

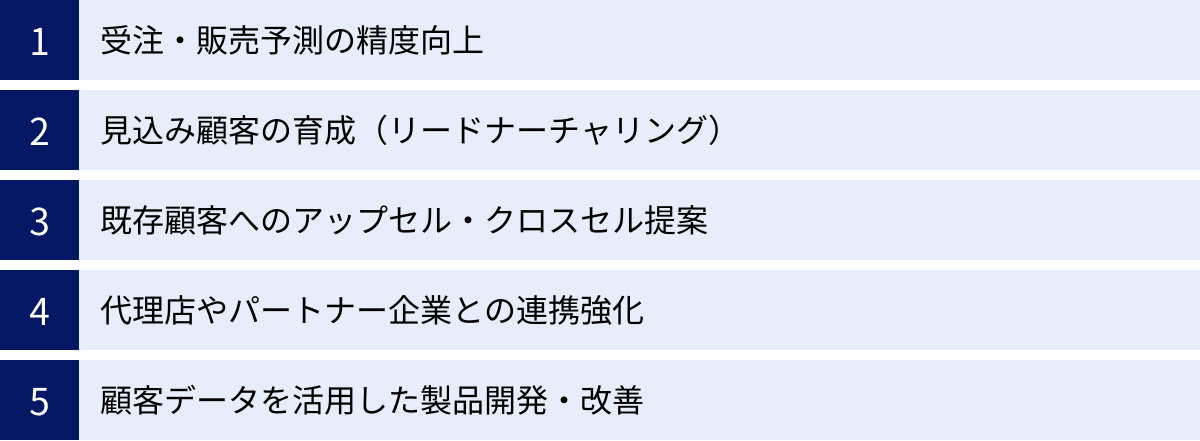

製造業におけるCRMの具体的な活用方法

CRMの機能を理解した上で、次はそれらを実際の業務シーンでどのように活用できるのか、具体的なシナリオを見ていきましょう。CRMは導入するだけでは効果を発揮しません。自社の業務プロセスに組み込み、積極的に活用することが成功の鍵です。

受注・販売予測の精度向上

製造業にとって、需要予測の精度は事業の根幹を揺るがす重要な要素です。予測が甘いと、過剰在庫を抱えてキャッシュフローを圧迫したり、逆に欠品によって販売機会を損失したりするリスクがあります。

CRMは、この受注・販売予測の精度を飛躍的に高めるための強力なツールとなります。

営業担当者が入力した個々の案件情報(商談)、特に「受注確度(%)」と「受注予定日」のデータが重要です。CRMはこれらのデータをリアルタイムで集計し、「今月はどのくらいの売上が見込めるか」「来期はどの製品がどれだけ売れそうか」といった予測をダッシュボードに表示します。

従来のExcel管理では、各担当者からの報告を集計するのに時間がかかり、情報も古くなりがちでした。しかしCRMを使えば、常に最新のデータに基づいた精度の高い予測が可能になります。

さらに、過去の膨大な受注データと、失注データ(なぜ売れなかったのか)を分析することで、より長期的な予測モデルを構築することもできます。例えば、「特定の業界では景気動向指数が上向くと3ヶ月後に受注が増える」「競合が値下げをするとこの製品の受注が減る」といった相関関係を見つけ出し、予測のロジックに組み込むことができます。

精度の高い需要予測は、生産計画の最適化、適切な部材調達、在庫の適正化に直結します。これにより、キャッシュフローの改善と機会損失の最小化を実現し、経営の安定化に大きく貢献します。

見込み顧客の育成(リードナーチャリング)

製造業の製品は高額で検討期間が長いため、展示会やWebサイトからの問い合わせがすぐに受注に結びつくことは稀です。多くの場合、顧客は情報収集の段階にあり、すぐには購入しません。こうした「今すぐ客」ではない見込み顧客(リード)を放置してしまうのは、非常にもったいないことです。

CRM(特にMA機能を持つもの)は、こうした見込み顧客との関係を継続的に育み、購買意欲を高めていく「リードナーチャリング」において絶大な効果を発揮します。

具体的な活用フローは以下のようになります。

- リード獲得: 展示会で交換した名刺や、Webサイトの資料ダウンロードフォームから得たリード情報をCRMに登録します。

- セグメンテーション: リードを業種、役職、興味を示した製品などの属性で分類(セグメント化)します。

- コンテンツ配信: 各セグメントに合わせて、有益な情報をメールなどで定期的に配信します。「食品業界向けの衛生管理ソリューション」「金属加工の精度を上げる最新技術」など、相手の興味に合わせたコンテンツを提供することが重要です。

- スコアリング: メールの開封、資料のダウンロード、特定のWebページへのアクセスといったリードの行動をトラッキングし、スコアリング(点数付け)します。

- 営業への引き渡し: スコアが一定の基準に達した(=購買意欲が高まったと判断された)リードを、自動的に営業担当者に通知します。

この仕組みにより、営業担当者は確度の高い見込み顧客に集中してアプローチできるようになり、営業活動全体の効率が劇的に向上します。マーケティング部門と営業部門が連携し、組織的に見込み顧客を創出・育成する体制を構築できるのです。

既存顧客へのアップセル・クロスセル提案

新規顧客の獲得コストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。企業の収益を安定的に伸ばしていくためには、既存顧客との関係を深め、さらなる取引を促すことが非常に重要です。CRMは、このアップセル(より高価格帯の製品への買い替え提案)とクロスセル(関連製品の合わせ買い提案)を戦略的に行うための基盤となります。

CRMに蓄積された顧客の購買履歴や利用状況を分析することで、最適な提案のタイミングや内容を見つけ出すことができます。

- アップセルの例:

- 3年前にエントリーモデルの工作機械を導入した顧客に対し、生産量が拡大しているデータ(あるいは営業担当者のヒアリング情報)を基に、より高性能な上位モデルを提案する。

- 保守契約が切れそうなタイミングで、より手厚いサポートが含まれる上位プランへの切り替えを提案する。

- クロスセルの例:

- 主力の機械製品を購入した顧客に対し、その性能を最大限に引き出すための専用ソフトウェアや、生産効率を上げる周辺機器を提案する。

- 消耗部品を定期的に購入している顧客に対し、他の消耗品もまとめて購入できるセットプランや定期配送サービスを提案する。

これらの提案は、顧客の過去の行動データに基づいているため、闇雲な売り込みではなく、顧客のニーズに寄り添った「有益な情報提供」として受け入れられやすくなります。顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化し、安定した収益基盤を築く上で、CRMを活用した既存顧客へのアプローチは欠かせない活動です。

代理店やパートナー企業との連携強化

製造業、特に部品メーカーや素材メーカーなどは、直接販売だけでなく、多くの代理店や販売パートナーを通じて製品を市場に供給しています。この販売チャネルとの連携強化は、売上拡大の鍵を握ります。

しかし、メーカーと代理店との間での情報共有が不足しているケースは少なくありません。「代理店が今どんな案件を抱えているのか分からない」「メーカーからの新製品情報が末端の営業担当者まで届かない」といった課題があります。

CRM(特にパートナーリレーションシップマネジメント=PRM機能を持つもの)を導入することで、この課題を解決できます。メーカーと代理店が同じCRMプラットフォームを共有し、案件情報や顧客情報をリアルタイムでやり取りするのです。

- 案件共有: 代理店が登録した案件の進捗状況をメーカー側がリアルタイムで把握し、技術的な支援や営業同行など、適切なサポートをタイムリーに提供できます。

- リード配布: メーカーのWebサイトなどで獲得した見込み顧客情報を、地域や得意分野に応じて最適な代理店に自動で割り振ることができます。

- 情報ポータル: 新製品情報、販売促進資料、技術マニュアルなどをCRM上のポータルサイトで共有し、代理店の営業担当者がいつでも最新の情報にアクセスできるようにします。

このような連携体制を築くことで、メーカーと代理店が一体となった強力な販売網を構築できます。顧客に対しては、メーカー直轄の質の高いサポートを提供しているという安心感を与え、競争優位性を高めることができます。

顧客データを活用した製品開発・改善

CRMは、顧客との関係を管理するだけでなく、未来の製品を生み出すための「宝の山」でもあります。CRMに集約された顧客の声(VOC: Voice of Customer)は、製品開発や品質改善における何より貴重な情報源です。

- カスタマーサポートへの問い合わせ内容: 「製品のこの部分が壊れやすい」「この機能の操作方法が分かりにくい」といった具体的なクレームや質問は、製品の弱点を教えてくれます。

- 営業担当者がヒアリングした顧客の要望: 「もっと小型化できないか」「〇〇という機能を追加してほしい」といった現場のニーズは、新製品開発のヒントになります。

- 失注理由の分析: 「競合の〇〇社の製品には△△という機能があったため、そちらに決まった」という失注データは、市場で求められている機能や自社製品に足りないものを明確に示してくれます。

これらの定性的な情報をCRMで一元管理し、タグ付けなどで分類・分析することで、顧客が本当に求めている製品像が浮かび上がってきます。従来のように、開発部門が閉じた環境で「おそらくこうだろう」と推測して製品を作るのではなく、データに基づいて顧客の課題を解決するための製品開発が可能になります。

顧客の声を製品開発サイクルに組み込むことで、市場のニーズと乖離した製品を作ってしまうリスクを減らし、ヒット商品を生み出す確率を高めることができるのです。

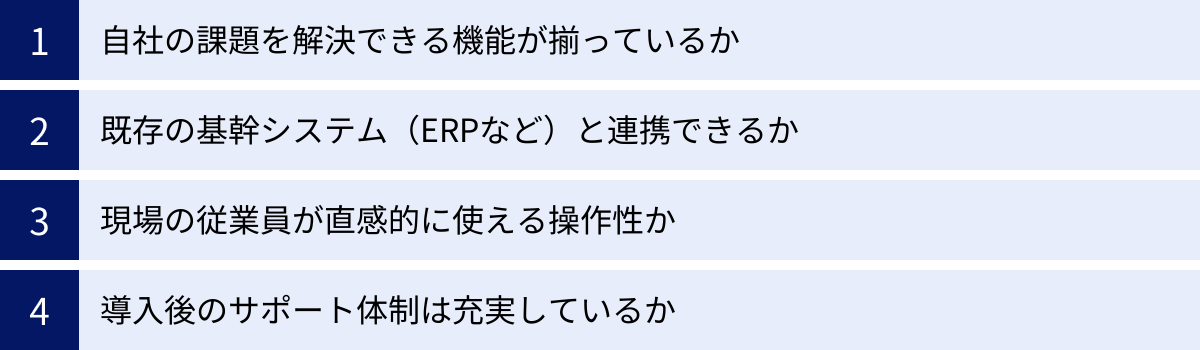

製造業向けCRMを選ぶ際の4つのポイント

CRMの重要性や活用方法を理解し、いざ導入を検討する段階になったとき、市場に数多く存在するCRMツールの中からどれを選べば良いのか、という壁に突き当たります。ここでは、製造業が自社に最適なCRMを選ぶために、特に重視すべき4つのポイントを解説します。

① 自社の課題を解決できる機能が揃っているか

CRMツールは、シンプルな機能に特化したものから、マーケティング、営業、サポートのすべてを網羅する多機能なものまで様々です。ここで陥りがちなのが、「多機能なツールほど良いだろう」と考えてしまうことです。しかし、機能が多すぎても使いこなせなければ意味がなく、かえって現場の混乱を招き、コストも高くなってしまいます。

最も重要なのは、「自社がCRMを導入して、何を解決したいのか」という目的を明確にすることです。

- 課題: 営業活動が属人化しており、エース担当者の退職で売上が激減した。

- 必要な機能: 案件管理、活動履歴の記録、成功パターンの分析・共有といったSFA機能が充実しているツール。

- 課題: アフターサービスの対応が遅く、顧客からのクレームが多い。

- 必要な機能: 問い合わせのチケット管理、ナレッジベース構築といったカスタマーサポート機能が強力なツール。

- 課題: 展示会で名刺は集まるが、その後のフォローができておらず、案件に繋がらない。

- 必要な機能: リードナーチャリングやメールマーケティングといったMA機能が搭載されているツール。

- 課題: 複雑な製品構成で見積もり作成に時間がかかりすぎている。

- 必要な機能: 製品マスタと連携できる見積書作成機能や承認ワークフローがあるツール。

このように、自社の最優先課題をリストアップし、それを解決するために必須の機能は何かを定義しましょう。その上で、各ツールの機能一覧を比較検討し、過不足のないものを選ぶことが、導入失敗のリスクを減らすための第一歩です。多くのツールには無料トライアル期間があるので、実際に試してみて、自社の業務にフィットするかどうかを確認することをおすすめします。

② 既存の基幹システム(ERPなど)と連携できるか

製造業の多くは、すでにERP(Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム)や生産管理システム、会計システムといった基幹システムを導入・運用しています。CRMを導入する際には、これらの既存システムとスムーズに連携できるかどうかが極めて重要な選定ポイントとなります。

なぜなら、顧客情報(CRM)と、生産・在庫・会計情報(ERPなど)が分断されたままだと、結局は部門間のサイロ化が残り、データ連携のために手作業での二重入力が発生するなど、CRM導入の効果が半減してしまうからです。

理想は、CRMと基幹システムが連携し、データがシームレスに流れる仕組みを構築することです。

例えば、

- CRMで受注が確定した案件情報が、自動的にERPの生産指示データとして登録される。

- ERPで管理している製品の在庫状況を、営業担当者がCRM上からリアルタイムで確認し、顧客に正確な納期を回答できる。

- ERPで処理された請求・入金情報がCRMに反映され、営業担当者が顧客の与信状況を把握できる。

このような連携を実現することで、受注から生産、納品、請求までの一連の業務プロセスが一気通貫で繋がり、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。

したがって、CRMツールを選定する際には、自社で利用しているERPやその他のシステムとの連携実績があるか、API(Application Programming Interface)連携が容易に行えるかを必ず確認しましょう。ツールベンダーの公式サイトで連携可能なシステム一覧を確認したり、直接問い合わせたりすることが不可欠です。

③ 現場の従業員が直感的に使える操作性か

どんなに高機能で優れたCRMを導入しても、実際にそれを使う現場の従業員が「使いにくい」「面倒だ」と感じて入力してくれなければ、ただの「箱」になってしまいます。データが入力されなければ、分析も共有もできません。CRM導入の成否は、現場への定着にかかっていると言っても過言ではありません。

特に、これまでITツールにあまり慣れ親しんでこなかった営業担当者や、多忙なサポート担当者にとって、操作が複雑なシステムは大きな負担となります。

選定の際には、以下の点をチェックしましょう。

- 直感的なUI(ユーザーインターフェース): マニュアルを熟読しなくても、どこに何があるか、次に何をすればよいかが直感的にわかる画面設計になっているか。

- 入力のしやすさ: 項目数が多すぎないか、選択式で簡単に入力できるか、入力補助機能はあるか。

- モバイル対応: 外出先や移動中にスマートフォンやタブレットからでも、PCと同じように情報の閲覧や入力ができるか。これは営業担当者の活動報告の負担を軽減する上で非常に重要です。

- カスタマイズ性: 自社の業務に合わせて、表示項目や入力画面を簡単にある程度カスタマイズできるか。

ここでも、無料トライアルやデモンストレーションを積極的に活用することが重要です。単に導入推進の担当者だけでなく、実際にツールを使用する予定の営業担当者やサポート担当者にも触ってもらい、「これなら使えそうか」という生の声を聞くことが、失敗しないツール選びの鍵となります。

④ 導入後のサポート体制は充実しているか

CRMは、導入して終わりではなく、そこからがスタートです。運用していく中で、「この機能の使い方が分からない」「もっと効率的な運用方法はないか」「自社の業務に合わせて設定を変更したい」といった様々な疑問や課題が出てきます。その際に、ベンダーからの手厚いサポートを受けられるかどうかが、CRMを最大限に活用できるかを左右します。

確認すべきサポート体制のポイントは以下の通りです。

- 導入支援: 初期設定や既存データの移行などを、ベンダーがどこまで支援してくれるか。専任の担当者がついてくれるか。

- トレーニング: 操作方法に関する集合研修やオンラインでのトレーニングプログラムが用意されているか。

- 問い合わせ窓口: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか。受付時間はどうなっているか。日本語でスムーズに対応してくれるか。

- オンラインヘルプ・コミュニティ: 使い方を自分で調べられるマニュアルやFAQ、他のユーザーと情報交換できるコミュニティなどが充実しているか。

- 活用支援(カスタマーサクセス): 定期的に活用状況をレビューし、より効果的な使い方を提案してくれるような、能動的なサポートがあるか。

特に、IT専門の部署がない中小企業にとっては、導入後のサポート体制は生命線となります。ツールの料金だけでなく、サポートプランの内容や費用もしっかりと比較検討し、自社が安心して運用を任せられるパートナーとして信頼できるベンダーを選ぶことが重要です。

製造業向けCRM導入の注意点と課題

CRMは製造業に多くのメリットをもたらしますが、その導入は必ずしも簡単な道のりではありません。メリットばかりに目を向けるのではなく、導入に伴う注意点や課題をあらかじめ理解し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功に導くために不可欠です。

導入と運用にコストがかかる

CRM導入には、当然ながらコストが発生します。コストは大きく分けて「初期費用」と「ランニングコスト」の2種類があります。

- 初期費用:

- 導入コンサルティング費用: 自社の業務分析や要件定義を外部のコンサルタントに依頼する場合に発生します。

- システム設定・カスタマイズ費用: 自社の業務に合わせてシステムを構築・改修するための費用です。

- データ移行費用: 既存のExcelや他システムから顧客データをCRMに移行するための作業費用です。

- ランニングコスト:

- ライセンス費用: CRMツールを利用するための費用で、多くは「ユーザー数 × 月額(または年額)」のサブスクリプション形式です。利用する従業員が増えるほどコストも増加します。

- 保守・サポート費用: ベンダーからのサポートを受けるための費用です。ライセンス費用に含まれる場合と、別途発生する場合があります。

これらの金銭的なコストを事前に正確に見積もり、投資対効果(ROI)を慎重に検討する必要があります。「CRM導入によって、どれだけの業務が効率化され、人件費が削減できるか」「売上がどれだけ向上する見込みがあるか」といった効果を具体的に試算し、経営層の理解を得ることが重要です。安価なツールに飛びついた結果、機能が不足していたり、カスタマイズに多額の追加費用がかかったりするケースもあるため、表面的な価格だけでなく、トータルコストで判断しましょう。

従業員への定着・教育が必要になる

CRM導入における最大の障壁は、技術的な問題よりも「人的・組織的な問題」であることが多いと言われています。特に、長年慣れ親しんだ仕事のやり方を変えることに対する、現場の従業員の心理的な抵抗は決して小さくありません。

「なぜ新しいシステムを導入する必要があるのか」「入力作業が面倒で、かえって仕事が増えるのではないか」といった不満や不安の声が上がることは、当然のこととして想定しておくべきです。

このような抵抗を乗り越え、CRMを社内に定着させるためには、丁寧なコミュニケーションと計画的な教育が不可欠です。

- 目的の共有: 「なぜCRMを導入するのか」「導入することで、会社や従業員自身にどのようなメリットがあるのか」を、経営層から繰り返し丁寧に説明し、全社的なコンセンサスを形成します。

- 運用ルールの策定: 「どのような情報を、どのタイミングで、どの項目に入力するのか」といった明確なルールを、現場の意見も取り入れながら策定します。ルールが曖昧だと、入力されるデータの質がバラバラになり、CRMが機能しなくなります。

- 教育・トレーニングの実施: 導入前に、全利用者を対象とした操作研修会を実施します。一度だけでなく、習熟度に合わせて複数回開催したり、部署ごとに特化した研修を行ったりするのも効果的です。

- 推進役の設置: 各部署にCRM活用の推進役となるキーパーソンを任命し、現場からの質問に答えたり、利用を促したりする役割を担ってもらいます。

CRM導入は、単なるツール導入プロジェクトではなく、企業の「文化変革」プロジェクトであると認識し、時間をかけて粘り強く取り組む姿勢が求められます。

導入目的が曖昧だと失敗しやすい

「最近よく聞くから」「競合が導入したから」「DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めなければ」といった、曖昧で漠然とした目的でCRM導入を進めてしまうと、ほぼ確実に失敗します。

目的が曖昧なままでは、

- 自社に合ったツールを選ぶことができない(選定基準がない)。

- 現場の従業員に導入の必要性を説明できず、協力を得られない。

- 導入後に効果を測定することができず、プロジェクトの成否を判断できない。

といった問題に直面します。

CRM導入プロジェクトを始める前に、必ず「自社の最も解決したい経営課題は何か」「その課題解決のために、CRMを使って具体的に何を実現したいのか(To-Beモデル)」を明確に定義しなければなりません。

例えば、「営業活動の属人化」が課題であれば、

- 目的: 属人化を解消し、組織的な営業力を強化する。

- ゴール(KGI/KPI):

- 担当者変更に伴う解約率を50%削減する。

- 営業担当者一人あたりの平均受注件数を10%向上させる。

- 新人営業担当者が3ヶ月で独り立ちできるような教育体制を構築する。

このように、定性的・定量的な目標を具体的に設定することで、初めてツール選定の軸が定まり、関係者の目線が揃い、導入後の効果測定も可能になります。目的の明確化こそが、CRM導入成功の出発点です。

CRM導入を成功させるための3ステップ

これまでの内容を踏まえ、製造業がCRM導入を成功させるための具体的なステップを3段階に分けて整理します。このステップに沿って計画的に進めることが、失敗のリスクを最小限に抑える鍵となります。

① 導入目的と解決したい課題を明確にする

これは、すべてのステップの土台となる最も重要なフェーズです。前項の「注意点」でも述べた通り、「何のためにCRMを導入するのか」という目的が曖昧なままでは、プロジェクトは前に進みません。

まずは、経営層から現場の担当者まで、さまざまな立場の関係者を集めてワークショップなどを開き、現状の業務プロセスにおける課題を洗い出します。

- 現状分析 (As-Is):

- 顧客情報はどこに、どのように管理されているか?

- 営業プロセスにどのような無駄や非効率があるか?

- 部門間の情報連携はスムーズか?

- 顧客からどのような不満の声が上がっているか?

次に、洗い出した課題の中から、最もインパクトが大きく、緊急性の高いものは何か、優先順位をつけます。そして、その最優先課題を解決した後の「あるべき姿(To-Be)」を具体的に描きます。

例えば、「営業担当者ごとにExcelでバラバラに管理されている顧客情報を一元化し、誰でも最新の状況を把握できるようにする」といった具体的な目標を設定します。さらに、「導入後1年で、営業担当者の報告書作成時間を月間平均5時間削減する」「案件の進捗確認にかかる時間を30%削減する」といった測定可能な目標(KPI)まで落とし込めると、より効果的です。

この「目的と課題の明確化」という羅針盤があって初めて、CRMという船は正しい航路を進むことができます。

② 小さな部門やチームから始める(スモールスタート)

目的が明確になったからといって、いきなり全社一斉にCRMを導入するのはリスクが高い選択です。特に大企業の場合、部門ごとに業務プロセスや文化が異なるため、一律のシステム導入は現場の大きな混乱や反発を招きかねません。

そこでおすすめなのが、「スモールスタート」というアプローチです。まずは、特定の部門やチーム、あるいは特定の業務領域に限定してCRMを試験的に導入します。

例えば、

- 比較的ITツールへの抵抗が少ない、若手が多い営業チームで試してみる。

- 「問い合わせ管理」という特定の業務に絞って、カスタマーサポート部門だけで使ってみる。

- 新しい製品ラインを担当するプロジェクトチームで導入してみる。

スモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの最小化: 万が一うまくいかなくても、影響範囲を限定できます。

- 知見の蓄積: 小さなチームで試行錯誤する中で、自社に合った運用ルールや教育方法といったノウハウを蓄積できます。

- 成功事例の創出: スモールスタートで「CRMを導入したら、こんなに業務が楽になった」「売上が上がった」という具体的な成功事例を作ることで、他部門へ展開する際の説得力が増し、前向きな協力を得やすくなります。

小さな成功体験を積み重ねながら、段階的に適用範囲を拡大していくことが、結果的に全社的な定着への近道となります。

③ 自社に合ったツールを慎重に選定する

目的を明確にし、スモールスタートの方針を決めたら、いよいよ具体的なツール選定に入ります。先の「選ぶ際の4つのポイント」でも解説した通り、ここは慎重に進めるべきプロセスです。

- 情報収集と比較: 各ベンダーのWebサイトや比較サイトで情報を収集し、自社の要件(必須機能、連携したいシステムなど)を満たすツールを複数リストアップします。

- 資料請求と問い合わせ: リストアップしたツールの詳細な資料を取り寄せ、不明点があればベンダーに直接問い合わせます。この際の対応の質も、ベンダーを見極める良い材料になります。

- デモと無料トライアル: 候補を2〜3社に絞り込み、実際の操作画面を見せてもらうデモンストレーションを依頼します。可能であれば、無料トライアルを利用し、スモールスタートの対象となるチームのメンバーに実際に触れてもらいます。

- 見積もりと評価: 機能、操作性、サポート体制、そしてコスト(初期費用+ランニングコスト)を総合的に評価し、最終的に導入するツールを決定します。

この選定プロセスを丁寧に行うことで、「導入したはいいが、自社の業務に合わなかった」という最悪の事態を避けることができます。焦らず、時間をかけて自社にとって最適なパートナーとなるツールを見つけ出すことが、CRM導入を成功に導く最後の鍵となります。

【2024年版】製造業におすすめのCRMツール10選

ここでは、2024年現在、製造業での導入実績や親和性が高いと評価されている代表的なCRM/SFAツールを10種類紹介します。それぞれに特徴や強みがあるため、自社の目的や規模、課題に合わせて比較検討する際の参考にしてください。

(注意:料金や機能の詳細は変更される可能性があるため、必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

| ツール名 | 提供企業 | 特徴 |

|---|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | 株式会社セールスフォース・ジャパン | 世界No.1シェア。カスタマイズ性が高く、製造業向けソリューション「Manufacturing Cloud」も提供。大規模導入向け。 |

| Microsoft Dynamics 365 | 日本マイクロソフト株式会社 | Office 365やTeamsとの連携が強力。ERP機能も統合可能で、業務全体をカバー。中〜大規模向け。 |

| Zoho CRM | ゾーホージャパン株式会社 | 45以上のアプリケーションを統合可能。コストパフォーマンスに優れ、スモールスタートから大規模まで対応。 |

| HubSpot CRM | HubSpot Japan株式会社 | 無料で使えるCRMが基盤。インバウンドマーケティングやコンテンツマーケティングに強い。 |

| GENIEE SFA/CRM (旧ちきゅう) | 株式会社ジーニー | 国産ツール。シンプルで直感的なUI/UXが特徴。定着率の高さに定評がある。 |

| kintone | サイボウズ株式会社 | 業務アプリをノーコード/ローコードで作成可能。顧客管理や案件管理アプリを自社仕様で構築できる。 |

| Knowledge Suite | Knowledge Suite株式会社 | SFA/CRM、グループウェアがオールインワン。ユーザー数無制限で利用できるプランが特徴。 |

| e-セールスマネージャーRemix CLOUD | ソフトブレーン株式会社 | 国産SFA/CRMの老舗。日本の営業スタイルに合わせた設計と、手厚い定着支援が強み。 |

| Fleekform | 株式会社Fleekdrive | 製造業に特化。図面や技術文書の管理・共有機能とSFA/CRMが融合。 |

| JUST.SFA | 株式会社ジャストシステム | ノーコードで項目や画面を柔軟にカスタマイズ可能。直感的な操作性と、手厚いサポート体制が特徴。 |

① Salesforce Sales Cloud

世界的なCRM/SFA市場で圧倒的なシェアを誇る、業界のリーダー的存在です。豊富な機能と高いカスタマイズ性、拡張性が最大の特徴で、企業の成長や変化に合わせてシステムを柔軟に進化させることができます。AppExchangeというプラットフォームを通じて、サードパーティ製のアプリケーションを簡単に追加できる点も強みです。特に製造業向けには、販売代理店管理や販売予測の高度化に特化した「Manufacturing Cloud」というソリューションも提供しており、大規模な製造業の複雑な要求にも応えられます。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

② Microsoft Dynamics 365

Microsoftが提供するビジネスアプリケーション群で、CRM(Sales, Customer Service, Marketingなど)とERP(Finance, Supply Chain Managementなど)の機能が統合されています。普段利用しているOffice 365(Excel, Outlookなど)やTeamsとのシームレスな連携が最大のメリットで、使い慣れたツール上で顧客管理や営業活動を行えます。データ分析基盤であるPower BIとの連携も強力で、高度なデータ活用を目指す企業に適しています。

参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト

③ Zoho CRM

世界で25万社以上に導入されている、コストパフォーマンスに非常に優れたCRMプラットフォームです。CRM単体での利用はもちろん、Zohoが提供する45種類以上の豊富なビジネスアプリケーション(MA、ヘルプデスク、会計など)とシームレスに連携し、ビジネス全体のDXを推進できます。機能の網羅性が高く、無料プランからエンタープライズ向けプランまで幅広いラインナップがあるため、企業の規模を問わずスモールスタートしやすいのが魅力です。

参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト

④ HubSpot CRM

「インバウンドマーケティング」の思想を提唱したHubSpot社が提供するプラットフォームです。最大の特徴は、多くの基本機能を無料で利用できるCRMプラットフォームを基盤としている点です。その上で、必要に応じてMarketing Hub(MA)、Sales Hub(SFA)、Service Hub(カスタマーサービス)といった有償の製品を追加していくことができます。特にWebサイトからのリード獲得や、コンテンツマーケティングを通じたリードナーチャリングに強みを持ちます。

参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト

⑤ GENIEE SFA/CRM (旧ちきゅう)

国産ツールならではの、シンプルで直感的に使えるユーザーインターフェースが特徴のSFA/CRMです。ITツールに不慣れな従業員でも抵抗なく使える操作性にこだわって設計されており、導入後の定着率の高さに定評があります。SFA/CRMに必要な基本機能は網羅しつつ、価格は比較的リーズナブルな設定で、中小企業を中心に導入実績を伸ばしています。

参照:株式会社ジーニー公式サイト

⑥ kintone

サイボウズ社が提供する、プログラミングの知識がなくてもドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で業務アプリケーションを自作できるクラウドサービスです。テンプレートから顧客管理アプリや案件管理アプリを作成したり、自社の業務に合わせて項目を自由に追加・変更したりできます。CRM専門ツールではありませんが、その柔軟性の高さから、製造業特有の複雑な業務プロセスに合わせた独自の管理システムを、低コストかつスピーディに構築したい場合に非常に有効な選択肢となります。

参照:サイボウズ株式会社公式サイト

⑦ Knowledge Suite

SFA、CRM、そして社内の情報共有を促進するグループウェアの3つの機能がワンセットになったオールインワンアプリケーションです。複数のツールを導入する必要がなく、一つのインターフェースで完結するのが特徴。最大の魅力は、ID数に応じて課金されるのではなく、ストレージ容量に応じた料金体系で、ユーザー数は無制限で利用できるプランがあることです。従業員数の多い企業や、パート・アルバイトを含めた全社で情報共有を行いたい場合にコストメリットが大きくなります。

参照:Knowledge Suite株式会社公式サイト

⑧ e-セールスマネージャーRemix CLOUD

1999年から提供されている国産SFA/CRMのパイオニアです。日本の営業文化や商習慣を深く理解した上で設計されており、営業担当者が入力しやすい「シングルインプット・マルチアウトプット」の思想(一度入力すれば報告書や分析レポートが自動生成される)が特徴です。導入後の定着支援にも力を入れており、専任の担当者による手厚いサポートが受けられるため、CRM導入に不安を抱える企業でも安心して利用できます。

参照:ソフトブレーン株式会社公式サイト

⑨ Fleekform

製造業の業務に特化して開発されたクラウドサービスです。一般的なSFA/CRM機能(顧客管理、案件管理など)に加えて、製造業で頻繁にやり取りされる図面や技術文書、仕様書といった大容量のファイルを安全に管理・共有するオンラインストレージ機能が融合している点が大きな特徴です。顧客や案件情報と、関連する図面データを紐づけて管理できるため、技術営業や設計部門との連携がスムーズになります。

参照:株式会社Fleekdrive公式サイト

⑩ JUST.SFA

日本語ワープロソフト「一太郎」などで知られるジャストシステム社が開発したSFAツールです。プログラミング不要の「ノーコード」で、入力画面や項目、分析グラフなどを管理者自身が柔軟にカスタマイズできる点が強みです。Excelのような直感的な操作性で、自社の業務にぴったり合ったシステムを構築できます。導入から運用、定着まで、手厚いサポート体制が用意されている点も評価されています。

参照:株式会社ジャストシステム公式サイト

まとめ

本記事では、製造業におけるCRMの必要性から、導入メリット、具体的な活用方法、そしてツールの選び方までを網羅的に解説してきました。

現代の製造業は、顧客ニーズの多様化、グローバルな競争激化、営業の属人化といった、一筋縄ではいかない多くの課題に直面しています。これらの課題を乗り越え、持続的に成長していくためには、もはや高品質な製品を作るだけでは不十分です。顧客一人ひとりと真摯に向き合い、長期的な信頼関係を築く「顧客中心」の経営思想へとシフトすることが不可欠です。

CRMは、その「顧客中心」の経営を実現するための、単なるITツールではなく、企業のビジネスプロセスそのものを変革する強力な経営基盤です。

- 顧客情報の一元管理により、部門間の壁を取り払い、組織全体で顧客に対応する体制を築きます。

- 営業活動の効率化と標準化により、営業担当者の生産性を高め、組織全体の営業力を底上げします。

- 属人化の解消により、貴重なノウハウを組織の資産として蓄積し、事業継続のリスクを低減します。

- アフターサービスの品質向上により、顧客満足度とロイヤリティを高め、LTV(顧客生涯価値)を最大化します。

CRM導入を成功させる鍵は、「①導入目的と解決したい課題を明確にする」「②小さな部門やチームから始める(スモールスタート)」「③自社に合ったツールを慎重に選定する」という3つのステップを着実に実行することです。

今回ご紹介した10種類のツールをはじめ、市場には多種多様なCRMが存在します。この記事が、貴社にとって最適なCRMを見つけ、ビジネスを新たなステージへと押し上げるための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理することから、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。