「良いものを作れば売れる」という時代は、終わりを告げようとしています。技術がコモディティ化し、グローバルな競争が激化する現代において、日本の製造業は大きな岐路に立たされています。優れた技術力や高品質な製品だけでは、顧客に選ばれ続けることが難しくなっているのです。

このような状況を打開する鍵として、今、「ブランディング」の重要性が急速に高まっています。ブランディングと聞くと、BtoC(消費者向けビジネス)の華やかなイメージ戦略を思い浮かべるかもしれません。しかし、その本質はBtoB(企業間取引)が中心の製造業にとっても、企業の持続的な成長を支える極めて重要な経営戦略です。

この記事では、製造業におけるブランディングの基礎知識から、なぜ今それが必要とされているのか、具体的なメリットや進め方のステップ、成功のポイントまでを網羅的に解説します。自社の価値を再定義し、未来の市場で確固たる地位を築くための一助となれば幸いです。

目次

ブランディングとは?

製造業のブランディング戦略を語る上で、まず「ブランディング」そのものの定義を正しく理解することが不可欠です。多くの人が「ブランディング」という言葉を耳にしたとき、ロゴマークの作成、おしゃれなウェブサイトのデザイン、キャッチーな広告などを連想するかもしれません。しかし、それらはブランディングを構成する要素の一部に過ぎず、本質ではありません。

ブランディングとは、企業やその製品・サービスに対して、顧客や社会の心の中に「独自の価値」や「好ましい共通イメージ」を意図的に形成し、育てるための全ての活動を指します。ポイントは、「心の中に形成する」という点です。ブランドは企業が一方的に主張するものではなく、顧客や社会とのコミュニケーションを通じて、受け手の内面に築き上げられる無形の資産なのです。

この「ブランド」と「ブランディング」の違いを理解することが第一歩です。

- ブランド(Brand): 顧客の心の中にある、特定の企業や製品に対するイメージ、信頼、感情の総体。結果として形成された「価値」や「らしさ」そのもの。

- ブランディング(Branding): ブランドを構築するための意図的な「活動」や「プロセス」全体。

例えば、ある工作機械メーカーに対して、顧客が「あそこの製品は精度が高く、絶対に壊れない。サポートも手厚くて安心だ」という共通のイメージを持っているとすれば、それがその企業の「ブランド」です。そして、そのイメージを構築するために、高品質な製品を作り続けること、迅速で丁寧なアフターサービスを提供すること、ウェブサイトで技術へのこだわりを発信すること、その全てが「ブランディング」活動の一環となります。

ブランディングは、単なる見た目のデザイン(ビジュアル・アイデンティティ)だけでなく、企業の根幹をなす理念や哲学(ミッション、ビジョン、バリュー)、製品の品質、技術力、従業員の振る舞い、顧客とのコミュニケーション、社会貢献活動など、企業活動のあらゆる側面が関係しています。これら全てが一貫したメッセージとなって顧客に伝わることで、強力なブランドが形成されるのです。

顧客が製品やサービスから得る価値は、大きく二つに分けられます。

- 機能的価値: 製品のスペック、性能、品質、価格といった、物理的・客観的な価値。

- 情緒的価値: そのブランドを持つことによる満足感、安心感、信頼感、自己表現といった、心理的・主観的な価値。

かつての製造業は、主に「機能的価値」を高めることで競争優位を築いてきました。しかし、技術が成熟し、他社による模倣が容易になった現代では、機能的価値だけで差別化を図ることが困難になっています。そこで重要になるのが、「この会社だから信頼できる」「この会社の理念に共感する」といった「情緒的価値」です。ブランディングは、この情緒的価値を創造し、機能的価値と結びつけることで、他社には真似できない独自の強みを築き上げるための戦略なのです。

製造業のブランディングは、最終製品を消費者に届けるBtoC企業だけでなく、部品や素材を企業に供給するBtoB企業にとっても極めて重要です。取引先の選定において、担当者や決裁者は単に価格やスペックを比較するだけではありません。「この会社と取引すれば、安定した品質の部品を長期的に供給してくれるだろうか」「万が一トラブルが起きても、誠実に対応してくれるだろうか」といった、信頼性や安心感という情緒的価値を無意識のうちに評価しています。

まとめると、ブランディングとは、ロゴや広告といった表面的な活動に留まらず、企業の存在意義を定義し、それを一貫した活動を通じて顧客や社会に伝え、心の中に揺るぎない信頼と共感を築き上げるための、長期的かつ全社的な取り組みであると言えます。この本質を理解することが、製造業がこれからの時代を勝ち抜くための第一歩となるでしょう。

なぜ今、製造業にブランディングが必要なのか?

長年、日本の製造業は世界最高水準の技術力と品質を武器に、グローバル市場を席巻してきました。しかし、時代の変化とともに、その成功方程式だけでは通用しなくなりつつあります。なぜ今、改めて製造業に「ブランディング」という考え方が不可欠になっているのでしょうか。その背景には、大きく分けて4つの深刻な課題が存在します。

技術力だけでは差別化が難しい

第一に、技術のコモディティ化(一般化・大衆化)が急速に進んでいることが挙げられます。かつては一社が開発した画期的な技術が、長期間にわたって競争優位の源泉となりました。しかし、情報化社会の進展により、技術情報はいち早く世界中に拡散し、新興国企業の猛追もあって、技術的な模倣が比較的容易になりました。

もちろん、熟練の技や長年の経験に裏打ちされた「匠の技術」など、簡単に真似できない領域は依然として存在します。しかし、多くの製品カテゴリーにおいて、基本的な性能や品質は一定水準以上に達しており、顧客が体感できるほどの明確な差を打ち出すことが難しくなっています。顧客から見れば、「どの会社の製品も、性能はだいたい同じ」という状況が生まれているのです。

このような状況下で「我が社の技術は世界一です」と声高に叫んでも、その声は他の多くの声にかき消されてしまいます。顧客は、その技術が「なぜ」優れているのか、そしてその技術が「自分のビジネスや生活にどのような特別な価値をもたらしてくれるのか」を理解できなければ、購買の決め手にはなりません。

ここでブランディングが重要な役割を果たします。単なる技術スペックの優位性を訴求するのではなく、その技術開発の背景にある思想や哲学、社会課題を解決したいという情熱、顧客への想いといった「ストーリー」を伝えるのです。例えば、「0.001ミリの精度を追求するのは、顧客の製品の安全性を究極まで高めたいからだ」というストーリーは、単なる「高精度」という機能的価値を超えて、顧客の心に「信頼」や「共感」という情緒的価値を植え付けます。技術力にブランドという付加価値を乗せることで、初めて他社には真似のできない強力な差別化が実現するのです。

市場競争の激化

第二に、国内外における市場競争がますます激しくなっているという現実があります。国内では少子高齢化による市場の縮小が避けられず、限られたパイを多くの企業で奪い合う構図が強まっています。一方で、グローバル市場に目を向ければ、コスト競争力に優れた新興国企業や、先進的なマーケティング手法を駆使する欧米企業との厳しい戦いが待っています。

こうした競争環境では、付加価値の低い製品は必然的に価格競争に巻き込まれます。価格競争は、一時的にシェアを確保できたとしても、企業の利益率を著しく低下させ、研究開発や設備投資、人材育成といった未来への投資体力を奪っていきます。これは、企業にとって消耗戦以外の何物でもありません。

ブランディングは、この不毛な価格競争から脱却するための有効な手段です。強力なブランドを確立できれば、顧客は価格だけで製品を選ばなくなります。「多少高くても、あの会社の製品なら安心だ」「このブランドの製品を使うことが、自社の品質の高さを証明することにも繋がる」といった認識が生まれれば、企業は適正な価格で製品を販売でき、安定した収益を確保できます。

例えば、同じ機能を持つ二つの部品があったとして、一方は無名ブランド、もう一方は長年の実績と信頼を積み重ねたブランドの製品だとします。後者が多少高価であっても、多くの企業は「万が一の不具合で生産ラインが止まるリスク」を考えれば、信頼できるブランドの製品を選ぶでしょう。ブランドとは、顧客にとってのリスクを低減させる「保険」のような役割も果たしており、その安心感に対して対価を支払うのです。このように、ブランド価値を高めることは、価格決定権を自社に取り戻し、持続的な成長基盤を築く上で不可欠です。

顧客の購買行動の変化

第三の背景として、インターネットとスマートフォンの普及による顧客の購買行動の劇的な変化が挙げられます。これはBtoCだけでなく、BtoBの領域でも同様に起きています。

かつて、BtoBの購買担当者は、営業担当者からの説明や業界紙、展示会などで情報を得ることが主流でした。しかし現在では、何か課題を感じたり、新しい製品や取引先を探したりする際、まず手元のPCやスマートフォンで検索するのが当たり前になっています。企業のウェブサイトはもちろん、製品比較サイト、技術解説ブログ、SNS、口コミサイトなど、あらゆる情報源を駆使して、自ら能動的に情報を収集し、比較検討します。

このプロセスにおいて、顧客は製品のスペックや価格といった表面的な情報だけでなく、「その企業がどのような理念を持っているのか」「社会に対してどのような姿勢で向き合っているのか」「顧客からの評判はどうか」といった、より深く、本質的な情報にまで目を向けるようになっています。特にミレニアル世代やZ世代が企業の中心的な役割を担うようになると、この傾向はさらに強まります。彼らは、企業の社会貢献活動(CSR)や環境への配慮(SDGsへの取り組み)、従業員を大切にする姿勢などに敏感であり、そうした企業の価値観に共感できるかどうかを、取引先選定の重要な基準の一つと考えるのです。

このような状況で、情報発信を怠っていたり、時代遅れのウェブサイトを放置していたりする企業は、顧客の比較検討の土俵にすら上がることができません。逆に、自社の強みや理念、技術の背景にあるストーリーなどを、ウェブサイトやオウンドメディア、SNSといったデジタルチャネルを通じて積極的に発信している企業は、顧客が情報を探しているまさにその瞬間に、自社の魅力を効果的にアピールできます。ブランディングとは、顧客が能動的に情報を探す時代において、自社を見つけてもらい、興味を持ってもらい、そして最終的に選んでもらうための道筋を戦略的に設計する活動でもあるのです。

人材確保の難化

最後に、製造業が直面する最も深刻な課題の一つが「人材確保の難化」です。少子高齢化による生産年齢人口の減少は、全ての産業に共通する問題ですが、特に製造業は「3K(きつい、汚い、危険)」といった古いイメージが未だに根強く、若者から敬遠されがちです。これにより、技術の承継がうまくいかず、企業の存続そのものが危ぶまれるケースも少なくありません。

優秀な人材、特に向学心あふれる若い世代を獲得するためには、もはや給与や福利厚生といった待遇面だけでは不十分です。彼らは、「その会社で働くことに、どのような意義があるのか」「自分の仕事が、社会にどのように貢献できるのか」「この会社で成長できるのか」といった、働きがいや自己実現の可能性を重視します。

ここで重要になるのが「採用ブランディング」という考え方です。これは、企業が「働く場所」としての魅力を高め、求職者の心の中に「この会社で働きたい」というポジティブなイメージを形成する活動です。自社のビジョンや社会的な使命、独自の技術で未来を切り拓いていく姿勢、社員が生き生きと働く様子などを積極的に発信することで、企業の理念に共感する質の高い人材を引き寄せることができます。

魅力的なブランドイメージは、求職者だけでなく、現在働いている従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める効果もあります(インナーブランディング)。自社が社会から評価され、尊敬される存在であると感じることは、従業員にとって大きな誇りとなります。結果として、離職率の低下や生産性の向上にも繋がり、企業全体の競争力を底上げする好循環が生まれるのです。人材という最も重要な経営資源を確保し、活かし続けるためにも、ブランディングは不可欠な戦略と言えるでしょう。

製造業がブランディングに取り組むメリット

ブランディングがなぜ必要なのかを理解したところで、次はその実践によって企業がどのような恩恵を受けられるのか、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。ブランディングは、単なるイメージアップに留まらず、企業の経営体質そのものを強化し、持続的な成長を促す多くのメリットをもたらします。

価格競争からの脱却と利益率の向上

ブランディングに取り組む最大のメリットの一つは、熾烈な価格競争から一線を画し、企業の収益性を高められることです。前述の通り、技術や品質だけでの差別化が難しい現代において、多くの製造業は買い手からの値下げ圧力に苦しんでいます。しかし、強力なブランドを構築できれば、状況は一変します。

顧客は「〇〇社の製品だから」という理由で指名買いをするようになります。この「〇〇社だから」という言葉の裏には、「品質が安定している」「納期を必ず守ってくれる」「サポート体制が万全で安心」「技術的な相談にも乗ってくれる」といった、長年の実績に裏打ちされた信頼という無形の価値が含まれています。顧客は、単なるモノの価格ではなく、この信頼感や安心感という付加価値に対して対価を支払うのです。

これにより、企業は安易な値引き要求を退け、自社の技術やサービスに見合った適正な価格を維持しやすくなります。価格決定権を自社でコントロールできるようになるため、安定した利益率を確保でき、その利益をさらなる研究開発や設備投資、人材育成に再投資するという、成長への好循環を生み出すことができます。ブランド価値とは、まさに企業の収益力を直接的に向上させる力なのです。

競合との差別化

製造業の多くは、類似した技術や製品を持つ競合他社と常に比較されます。その際、スペック表や価格表だけが判断基準になってしまうと、わずかな差でしか優位性を示せません。ブランディングは、この比較の土俵そのものを変える力を持っています。

例えば、製品の性能が同等であっても、「環境負荷を極限まで低減する製法を追求している」という企業の姿勢や、「創業以来、一貫して顧客の安全を第一に考えてきた」という歴史的ストーリーは、他社が簡単に模倣できるものではありません。こうした独自の理念や価値観、ストーリーをブランドとして訴求することで、機能や価格以外の次元で競合との明確な違いを打ち出すことができます。

顧客の心の中に「環境に配るならA社」「安全性を追求するならB社」といった独自のポジション(位置づけ)を確立できれば、もはや単純なスペック比較の対象ではなくなります。自社が最も得意とする領域で、顧客から「第一想起(Top of Mind)」される存在になること。これがブランディングによる差別化のゴールです。この独自のポジションは、企業の強力な参入障壁となり、長期的な競争優位を支える基盤となります。

顧客ロイヤルティの向上

ブランディングは、新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客との関係を深化させ、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)を育成する上でも極めて有効です。顧客ロイヤルティとは、顧客が特定の企業やブランドに対して感じる「愛着」や「信頼」のことを指します。

単に製品の機能に満足しているだけの顧客は、より安価で高性能な新製品が競合から発売されれば、簡単に乗り換えてしまう可能性があります。しかし、その企業の理念やビジョンに共感し、ブランドそのものに愛着を持っている顧客は、少々のことでは離れません。彼らは、そのブランドを使い続けることに誇りを持ち、自らの選択が正しかったと感じています。

ロイヤルティの高い顧客は、継続的に製品を購入してくれるだけでなく、企業にとって非常に価値のある行動をとってくれます。

- アップセル・クロスセル: 関連製品や上位モデルを追加で購入してくれる。

- ポジティブな口コミ: 周囲の知人や同業者にそのブランドを推奨してくれる。

- 貴重なフィードバック: 製品改善のための建設的な意見やアイデアを提供してくれる。

- 価格への寛容性: 多少の値上げにも理解を示してくれる。

このように、顧客ロイヤルティの向上は、企業の売上を安定させるだけでなく、マーケティングコストの削減や製品開発の質の向上にも繋がり、経営全体に多大な好影響をもたらします。

採用力の強化

「なぜ今、製造業にブランディングが必要なのか?」の章でも触れましたが、優秀な人材を惹きつけ、確保する「採用力」の強化も、ブランディングがもたらす大きなメリットです。

求職者、特に若い世代は、企業のウェブサイトやSNS、社員の口コミなどを通じて、その企業が「働く場所として魅力的かどうか」を吟味しています。彼らが知りたいのは、給与や休日といった条件面だけではありません。「社会にどのような価値を提供しているのか(事業の社会性)」「どのような未来を目指しているのか(ビジョン)」「どのような人たちが働いているのか(社風)」「成長できる環境があるのか(キャリアパス)」といった、企業の根幹にある価値観や文化です。

ブランディングを通じて、これらの魅力を一貫したメッセージとして発信することで、自社の理念やビジョンに共感する、意欲の高い人材からの応募が集まりやすくなります。これは、単に応募者の「数」を増やすだけでなく、自社とのマッチング度が高い「質」の高い人材を獲得することに繋がります。入社後のミスマッチが減少し、早期離職を防ぐ効果も期待できるでしょう。魅力的なブランドは、優秀な人材にとって「ぜひここで働きたい」と思わせる強力な磁石となるのです。

従業員のエンゲージメント向上

ブランディングの効果は、社外に向けたものだけではありません。むしろ、社内にいる従業員の意識を変革し、組織を活性化させる「インナーブランディング」こそが、全てのブランディング活動の基盤となります。

自社が社会からどのように見られているのか、どのような価値を提供し、どのような未来を目指しているのかを全従業員が共有し、理解することで、日々の業務に対する意識が変わります。自分の仕事が、会社の大きな目標や社会貢献に繋がっていると実感できれば、仕事への誇りとモチベーション、すなわち従業員エンゲージメントが向上します。

エンゲージメントの高い従業員は、自社のブランドの「伝道師」となります。顧客と接する際には、ブランドが掲げる価値観を体現した行動を自然と取るようになります。例えば、「顧客第一」を掲げるブランドであれば、従業員一人ひとりが顧客の課題解決のために最善を尽くすでしょう。こうした従業員の行動の積み重ねこそが、顧客の信頼を勝ち取り、ブランドイメージを確固たるものにしていくのです。

また、エンゲージメントの向上は、生産性の向上や離職率の低下、イノベーションの促進など、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。強いブランドは、強い組織から生まれるのです。

新規顧客の獲得と営業活動の効率化

最後に、ブランディングは企業の営業・マーケティング活動を劇的に効率化します。ブランドの認知度が高まり、良い評判が確立されると、顧客の方から企業を見つけて問い合わせてくる「プル型」の営業機会が増加します。

従来のように、営業担当者がリストをもとに電話をかけたり、飛び込みで訪問したりする「プッシュ型」の営業は、効率が悪く、担当者の負担も大きいものです。しかし、ブランドが確立されていれば、顧客はウェブ検索や口コミを通じて自社のことを知り、ある程度の知識と好意的なイメージを持った状態で問い合わせをしてきます。

これは、営業プロセスにおいて大きなアドバンテージとなります。営業担当者は、会社紹介や製品の基本的な説明に時間を費やす必要がなく、最初から顧客の具体的な課題やニーズをヒアリングし、解決策を提案するという、より本質的で付加価値の高い活動に集中できます。その結果、商談化率や受注率が向上し、営業一人あたりの生産性も高まります。ブランディングは、マーケティングと営業をスムーズに連携させ、事業成長を加速させるエンジンとなるのです。

製造業のブランディングにおけるデメリットと注意点

ブランディングは製造業に多くのメリットをもたらす一方で、その道のりは決して平坦ではありません。成功を収めるためには、事前にデメリットや注意点を十分に理解し、適切な覚悟と準備を持って臨むことが不可欠です。ここでは、ブランディングに取り組む上で直面しがちな課題と、それらを乗り越えるための心構えについて解説します。

効果を実感するまでに時間がかかる

ブランディングにおける最大の注意点は、成果が出るまでに非常に長い時間がかかるということです。例えば、Web広告を出稿すれば、翌日にはクリック数やコンバージョン数といった短期的な効果を測定できます。しかし、ブランディングは人の心の中にイメージや信頼を少しずつ積み上げていく活動であり、その成果は一朝一夕には現れません。

ブランドイメージの浸透には、少なくとも1年、場合によっては3年、5年といった中長期的なスパンでの継続的な取り組みが必要です。この間、目に見える成果がなかなか現れないため、社内から「本当に効果があるのか」「コストの無駄ではないか」といった疑問や不安の声が上がることも少なくありません。特に、短期的な業績目標に追われがちな経営環境では、ブランディング活動の優先順位が下げられたり、途中で中断されたりするリスクがあります。

この課題を克服するためには、プロジェクトを開始する前に、経営層がブランディングの長期的性質を深く理解し、腰を据えて取り組むという強いコミットメントを示すことが何よりも重要です。そして、ブランド認知度調査や顧客アンケート、ウェブサイトへの指名検索数など、ブランディングの進捗を測るための中間指標(KPI)をあらかじめ設定し、定期的に進捗を社内で共有することで、関係者のモチベーションを維持し、活動の正当性を証明していく必要があります。「ブランディングは短距離走ではなく、マラソンである」という認識を、全社で共有することが成功の第一歩です。

専門的な知識やスキルが必要になる

ブランディングは、単なる思いつきや精神論で成功するものではありません。そのプロセスには、市場調査、競合分析、戦略立案、コンセプト開発、クリエイティブ制作、コンテンツマーケティング、SNS運用、効果測定など、多岐にわたる専門的な知識とスキルが求められます。

特に、BtoBを中心とする製造業では、マーケティングや広報を専門とする部署がなかったり、担当者が他の業務と兼務していたりするケースも少なくありません。そのような状況で、いきなり高度なブランディング戦略を内製で進めようとしても、知識やリソースの不足から頓挫してしまう可能性が高いでしょう。

自社の現状を客観的に見極め、社内のリソースだけで対応できる範囲と、外部の専門家の力を借りるべき範囲を明確に切り分けることが重要です。例えば、自社の強みや理念の言語化といった根幹部分は社内でじっくりと議論し、それを具体的なロゴやウェブサイト、動画などに落とし込むクリエイティブ制作や、専門的な分析が必要な市場調査などは、実績豊富なブランディング会社やコンサルタントに依頼するという選択肢が考えられます。外部の専門家は、客観的な視点から自社では気づかなかった強みや課題を指摘してくれるというメリットもあります。無理に全てを自前でやろうとせず、適切なパートナーと協業することも、成功への近道です。

一定のコストがかかる

ブランディング活動には、相応のコストが発生することも覚悟しなければなりません。具体的な費用はプロジェクトの規模や内容によって大きく異なりますが、一般的に以下のようなコストが考えられます。

- 調査・分析費用: 市場調査、顧客アンケート、競合分析などにかかる費用。

- コンサルティング費用: 外部の専門家に戦略立案などを依頼する場合の費用。

- クリエイティブ制作費: ロゴ、タグライン、ウェブサイト、会社案内、動画などの制作費用。

- 情報発信費用: 広告出稿費、プレスリリース配信費、展示会出展費など。

- 人件費: プロジェクトに関わる社内スタッフの人件費。

これらのコストは、短期的な売上に直接結びつくものではないため、投資対効果(ROI)を明確に算出しにくいという特徴があります。そのため、社内で予算を確保する際に、その必要性を論理的に説明することが求められます。

コストを計画する際には、単に目先の出費と捉えるのではなく、「未来の収益基盤を築くための戦略的投資」であるという視点を持つことが重要です。価格競争から脱却して利益率が1%向上すれば、あるいは優秀な人材を1人採用できてイノベーションが生まれれば、初期投資は十分に回収できる可能性があります。ブランディングがもたらす長期的なメリットを具体的に示し、経営層の理解を得ながら、無理のない範囲で計画的に予算を配分していくことが求められます。

ブランドイメージを損なうリスクがある

最後に、ブランディングは諸刃の剣でもあるという点を忘れてはなりません。一度、時間とコストをかけて良いブランドイメージを築き上げたとしても、たった一度の不祥事や不適切な対応によって、その価値は一瞬にして崩れ去る危険性をはらんでいます。

例えば、品質データの改ざん、大規模な製品リコール、従業員によるSNSでの不適切投稿、環境汚染問題などが発覚すれば、長年かけて築いてきた信頼は失墜し、顧客や取引先は一斉に離れていくでしょう。一度ネガティブなレッテルが貼られてしまうと、それを払拭するには、ブランドを構築する以上の時間と労力が必要になります。

また、もう一つ注意すべきなのが、掲げるブランドイメージと、実際の企業活動(製品の品質、顧客対応、従業員の働き方など)との間に乖離が生じることです。ウェブサイトで「顧客第一主義」を謳いながら、実際の問い合わせ対応がぞんざいであったり、製品に不具合が多かったりすれば、顧客は「言っていることとやっていることが違う」と感じ、かえって強い不信感を抱くことになります。これは、ブランディングを行わなかった場合よりも深刻な事態を招きかねません。

このようなリスクを回避するためには、全社的なコンプライアンス意識の徹底と、リスク管理体制の構築が不可欠です。そして、ブランドとして社会に約束した価値(ブランドプロミス)を、全従業員が日々の業務の中で誠実に実践し続ける企業文化を醸成すること(インナーブランディング)が何よりも重要です。ブランドとは、社会との約束であり、その約束を守り続ける覚悟がなければ、取り組むべきではないのです。

製造業におけるブランディング戦略の種類

一口に「ブランディング」と言っても、その目的や対象(誰に伝えたいか)によって、いくつかの種類に分類できます。製造業が自社の課題や目指す方向性に応じて、どのブランディングに注力すべきかを理解することは、戦略を成功に導く上で非常に重要です。ここでは、主要な4つのブランディング戦略について、それぞれの特徴と施策例を解説します。

| ブランディングの種類 | ターゲット | 主な目的 | 具体的な施策例 |

|---|---|---|---|

| BtoBブランディング | 取引先企業(購買担当者、決裁者)、仕入れ先、提携パートナーなど | 信頼性・専門性の向上、長期的な取引関係の構築、価格競争からの脱却 | 技術力を訴求するWebサイト、導入事例紹介、ホワイトペーパー、専門展示会への出展、業界誌への寄稿 |

| BtoCブランディング | 一般消費者(エンドユーザー) | 商品の認知度向上、指名買いの促進、ファン化、ロイヤルティ向上 | 商品ブランドサイト、SNSでの情報発信、消費者向けイベント、テレビCM・Web広告、パッケージデザイン |

| 採用ブランディング | 求職者(新卒、中途、技術者など) | 応募者数の増加、優秀な人材の獲得、採用ミスマッチの防止、企業の魅力向上 | 採用特設サイト、社員インタビュー動画、SNSでの社風発信、インターンシップ、大学との連携プログラム |

| インナーブランディング | 自社の全従業員(経営層から現場スタッフまで) | 企業理念・ビジョンの浸透、従業員エンゲージメントの向上、離職率の低下、組織の一体感醸成 | 社内報、理念研修、クレドカードの配布、社内イベントの開催、表彰制度の導入 |

BtoBブランディング

BtoB(Business to Business)ブランディングは、企業間取引におけるブランディング戦略です。製造業の多くは、部品や素材、生産設備などを他の企業に販売しているため、このBtoBブランディングが最も中核的な活動となります。

ターゲットは、製品を直接購入する購買担当者や技術者だけでなく、最終的な意思決定を行う経営層や、サプライチェーンを共にする仕入れ先、技術提携を行うパートナー企業など、多岐にわたります。

主な目的は、単に製品を売ること以上に、「ビジネスパートナーとしての信頼性」を確立することです。BtoBの取引は、一度始まると長期間にわたることが多く、取引額も大きくなる傾向があります。そのため、買い手企業は「この会社は、安定して高品質な製品を供給し続けてくれるだろうか」「技術的な課題に対して、的確なソリューションを提案してくれるだろうか」といった、企業の総合力や将来性をシビアに評価します。

具体的な施策としては、自社の技術的な優位性や専門性を深く、かつ分かりやすく伝えるコンテンツが中心となります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 専門性の高いWebサイト: 技術原理や開発思想、品質管理体制などを詳細に解説。

- ホワイトペーパー: 業界の課題や最新技術動向に関するレポートを提供し、専門家としての知見を示す。

- 導入事例(架空のシナリオ): 顧客が抱える課題を、自社の製品や技術でどのように解決したかをストーリー仕立てで紹介する。

- 展示会やセミナー: 実際の製品を手に取ってもらい、技術者と直接対話する機会を設ける。

BtoBブランディングの鍵は、論理的で説得力のある情報提供を通じて、顧客の課題解決に貢献できる「頼れるパートナー」であるという認識を醸成することです。

BtoCブランディング

BtoC(Business to Consumer)ブランディングは、一般消費者を直接のターゲットとするブランディング戦略です。最終製品、例えば自動車、家電、食品、工具などを製造・販売しているメーカーにとって重要となります。

ターゲットは、製品を購入し、使用するエンドユーザーです。

主な目的は、商品の認知度を高め、数ある競合製品の中から自社製品を選んでもらう(指名買い)こと、そして継続的に愛用してくれるファンを育てることです。BtoCでは、BtoBほど論理的な合理性だけが重視されるわけではなく、感情やライフスタイルへの訴求が大きな影響力を持ちます。

具体的な施策は、より多くの人々の目に触れ、共感を呼ぶようなものが中心となります。

- ブランドサイト・ECサイト: 商品の魅力的な世界観を伝え、購買意欲を刺激する。

- SNS(Instagram, X, Facebookなど): ユーザー参加型のキャンペーンや、ライフスタイル提案型のコンテンツを発信する。

- 広告(テレビCM、Web広告など): 幅広い層にブランド名やメッセージを届ける。

- パッケージデザイン: 店頭で顧客の目を引き、ブランドの個性を表現する。

BtoCブランディングでは、「このブランドを持つことが、自分の生活を豊かにしてくれる」「このブランドの価値観が好きだ」といった、顧客の感情に寄り添うストーリーテリングが成功の鍵となります。BtoB企業であっても、自社の部品が使われている最終製品を意識し、そのBtoCブランドと連携することも有効な戦略です。

採用ブランディング

採用ブランディングは、求職者をターゲットとし、「働く場所」としての自社の魅力を高めるための戦略です。人材不足が深刻化する製造業にとって、その重要性はますます高まっています。

ターゲットは、新卒学生、中途採用希望者、特定のスキルを持つ専門技術者などです。

主な目的は、企業の知名度やイメージを向上させ、応募者の数を増やすこと、そして何よりも、自社の理念や文化に共感し、長期的に活躍してくれる「質の高い人材」を獲得することです。採用ミスマッチを防ぎ、入社後の定着率を高めることも重要な目的となります。

具体的な施策としては、求職者が企業の「リアルな姿」を知ることができるような情報発信が求められます。

- 採用特設サイト: 経営者のメッセージ、事業内容、福利厚生といった基本情報に加え、企業のビジョンやカルチャーを伝える。

- 社員インタビュー記事・動画: 様々な部署で働く社員の生の声を通じて、仕事のやりがいや職場の雰囲気を伝える。

- SNSでの発信: 日常のオフィスの様子や社内イベントなどを紹介し、親近感を醸成する。

- インターンシップや工場見学: 実際に仕事を体験してもらい、企業理解を深めてもらう。

採用ブランディングのポイントは、良い面ばかりをアピールするのではなく、仕事の厳しさや乗り越えるべき課題なども含めて、誠実かつ正直に伝えることです。それによって、求職者は入社後の姿を具体的にイメージでき、より強いエンゲージメントを持って入社を決意できます。

インナーブランディング

インナーブランディングは、自社の従業員をターゲットとした、社内向けのブランディング活動です。これは、前述のBtoB、BtoC、採用といった全ての社外向けブランディングの土台となる、最も重要な活動と言っても過言ではありません。

ターゲットは、経営層から管理職、現場のスタッフまで、全ての従業員です。

主な目的は、企業の理念やビジョン、ブランドが顧客に約束する価値(ブランドプロミス)を全従業員が深く理解し、共感し、自らの行動指針とすることです。これにより、従業員エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)が向上し、組織全体に一体感が生まれます。

具体的な施策は、従業員との継続的なコミュニケーションが中心となります。

- 理念研修やワークショップ: 企業が目指す方向性について、従業員が自分事として考える機会を作る。

- クレドカード: 企業理念や行動指針を記したカードを携帯させ、常に意識できるようにする。

- 社内報やイントラネット: ブランドに関する取り組みや、理念を体現する社員の活躍などを共有する。

- 評価制度への反映: ブランドへの貢献度を人事評価の項目に加える。

従業員一人ひとりが「ブランドの体現者」となり、顧客対応や製品開発、日々の業務の中で、ブランドが示す価値観に基づいた行動を自然と取るようになったとき、その企業は真に強いブランド力を手に入れたと言えるでしょう。インナーブランディングなくして、アウターブランディング(社外向けブランディング)の成功はあり得ません。

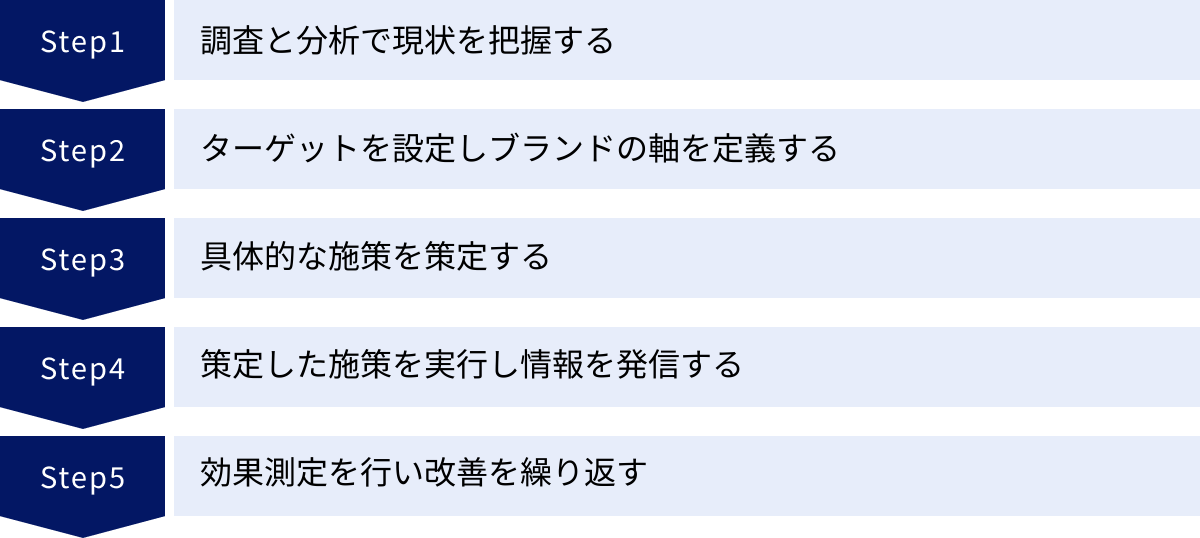

製造業のブランディング戦略を進める5つのステップ

強力なブランドは、情熱や偶然だけで生まれるものではありません。現状を正確に分析し、明確な目標を設定し、計画的に施策を実行していく、論理的で体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、製造業がブランディング戦略を成功させるための、普遍的で実践的な5つのステップを解説します。

① 調査と分析で現状を把握する

ブランディング戦略の第一歩は、自社の現在地を客観的かつ徹底的に把握することから始まります。思い込みや希望的観測を排し、事実に基づいた冷静な分析を行うことが、この後の全てのステップの精度を左右します。この段階では、主に「外部環境」と「内部環境」の二つの側面から調査・分析を進めます。

外部環境分析:

自社を取り巻く市場や競合の状況を理解します。

- 市場・顧客(Customer): 市場規模の推移、成長性、顧客のニーズや購買行動の変化、どのような課題を抱えているかなどを調査します。顧客アンケートやインタビュー、業界レポートなどが有効な情報源となります。

- 競合(Competitor): 主要な競合他社はどこか、各社の強み・弱みは何か、どのようなブランド戦略を展開しているか、市場での評判はどうかなどを分析します。競合のWebサイトやカタログ、展示会での動きなどを詳細に調査することが重要です。

内部環境分析:

自社が持つリソースや能力を棚卸しします。

- 自社(Company): 自社の企業理念やビジョン、創業からの歴史、技術的な強みや特許、製品ラインナップ、組織体制、財務状況、そして「弱み」や「課題」などを洗い出します。過去の成功体験だけでなく、失敗談や顧客からのクレームなども貴重な情報源です。

この段階で特に重要なのは、「自社が社外からどのように見られているか」というブランドイメージの現状を把握することです。営業担当者や顧客サポート担当者へのヒアリング、既存顧客へのアンケートなどを通じて、「うちの会社と聞いて、どんなイメージを持ちますか?」「うちの製品の強みは何だと思いますか?」といった問いを投げかけ、客観的な評価を集めましょう。自分たちが思っている「強み」と、顧客が感じている「価値」がずれていることは少なくありません。この「自己認識と他者評価のギャップ」こそが、ブランディングにおける最初の重要な発見となります。

② ターゲットを設定しブランドの軸を定義する

現状分析で得られた情報をもとに、次はいよいよブランドの核となる部分を定義していきます。「私たちは、誰に対して、何者として認識されたいのか」という、ブランドの根幹を定める最も重要なステップです。

ターゲットの設定:

まず、「誰に」ブランドメッセージを届けたいのかを明確にします。全ての顧客を満足させようとすると、メッセージが曖昧になり、誰の心にも響かなくなってしまいます。BtoBであれば「品質管理に非常に厳しい自動車業界の技術開発担当者」、採用であれば「地域社会に貢献したいという想いの強い、理系の大学院生」のように、具体的な人物像(ペルソナ)まで掘り下げて設定することが理想です。ターゲットを絞り込むことで、その後のメッセージや施策が格段にシャープになります。

ブランド・アイデンティティの定義:

次に、「何者として認識されたいのか」という自社の理想の姿、すなわちブランド・アイデンティティを構築します。これは、ブランドの「魂」とも言える部分であり、以下の要素を言語化していく作業です。

- ミッション(Mission): 企業が社会において果たすべき「使命」。なぜ我々は存在するのか。

- ビジョン(Vision): 企業が目指す「未来の姿」。ミッションを遂行した結果、どのような世界を実現したいのか。

- バリュー(Value): ミッション・ビジョンを実現するために、従業員が共有すべき「価値観」や「行動指針」。

- ブランド・プロミス: 顧客に対して約束する「独自の価値」。これを手に入れると、顧客はどうなれるのか。

- ブランド・パーソナリティ: ブランドを人に例えたときの「人格」。例えば、「誠実で頼れる技術者」「革新的で未来志向のチャレンジャー」など。

これらの要素を定義する際には、分析で見つかった自社の「真の強み」と、ターゲット顧客の「満たされていないニーズ」を掛け合わせることが重要です。「自社にしかできないことで、顧客が本当に求めていること」が、ブランドの強力な軸となります。この軸が定まれば、今後のあらゆる活動に一貫性が生まれます。

③ 具体的な施策を策定する

ブランドの軸が固まったら、それをどのようにターゲットに伝えていくか、具体的なコミュニケーションプランを策定します。定義したブランド・アイデンティティを、顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)で体現していくための設計図を作るステップです。

コミュニケーション戦略の立案:

- キーメッセージ/タグライン: ブランドの核となる価値を、覚えやすく魅力的な言葉で表現します。企業の姿勢を示すスローガンや、製品の特徴を端的に表すキャッチコピーなどがこれにあたります。

- ストーリーテリング: ブランドの背景にある想いや歴史、開発秘話などを、共感を呼ぶ物語として構成します。

- トーン&マナー: 文章の口調、デザインのテイスト、写真の雰囲気など、ブランドの人格(パーソナリティ)に合わせた表現のスタイルを統一します。

タッチポイントごとの施策計画:

顧客がブランドに触れる全ての機会で、一貫したブランド体験を提供できるよう、具体的な施策を計画します。

- デジタル: Webサイトのリニューアル、オウンドメディアの立ち上げ、SNSアカウントの開設、動画コンテンツの制作、Web広告の配信など。

- アナログ: 会社案内や製品カタログの刷新、展示会のブースデザイン、営業資料の改訂、名刺のデザイン変更など。

- 人的接点: 営業担当者のトークスクリプト、顧客サポートの応対マニュアル、社員の服装規定など。

この段階で、各施策の目標(KGI/KPI)、担当部署、スケジュール、予算を明確にした実行計画書を作成します。

④ 策定した施策を実行し情報を発信する

計画が固まったら、いよいよ実行フェーズに移ります。策定したプランに基づき、Webサイトの公開、コンテンツの発信、広告の出稿などを着実に進めていきます。

このステップで最も重要なのは、「一貫性の維持」です。部署ごとにバラバラのメッセージを発信してしまっては、顧客に混乱を与え、ブランドイメージの構築を妨げます。マーケティング、営業、開発、製造、人事といった関連部署が密に連携し、全社一丸となって統一されたブランドメッセージを発信していく体制を築くことが不可欠です。

例えば、Webサイトでは「革新性」を謳っているのに、営業担当者が旧態依然とした提案しかしない、といった事態は避けなければなりません。インナーブランディングを通じて、全従業員が自社のブランドを理解し、自らの役割の中でそれを体現していくことが求められます。

情報発信は、一度行ったら終わりではありません。ターゲット顧客に役立つ情報を、継続的に提供し続けることが、信頼関係の構築に繋がります。オウンドメディアでの定期的な記事更新や、SNSでのこまめな情報発信など、地道な努力を続けることが重要です。

⑤ 効果測定を行い改善を繰り返す

ブランディングは、実行して終わりではありません。最後のステップは、実施した施策の効果を測定し、その結果に基づいて戦略や施策を改善していくことです。このPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続けることで、ブランドは時代や市場の変化に対応しながら、より強く成長していくことができます。

効果測定の指標(KPIの例):

ブランディングの効果は、売上のような直接的な指標だけでは測れません。以下のような多角的な指標を組み合わせて、その進捗を定点観測します。

- 認知度・イメージ: ブランド名での検索数(指名検索)、Webサイトへのアクセス数、SNSのフォロワー数やエンゲージメント率、ブランド認知度調査(アンケート)など。

- 顧客エンゲージメント: 問い合わせ件数、資料ダウンロード数、顧客ロイヤルティ調査(NPS®など)、リピート率など。

- 採用関連: 応募者数、内定承諾率、採用サイトのPV数など。

- 社内関連: 従業員満足度調査、離職率など。

これらのデータを定期的に収集・分析し、「どの施策が効果的だったか」「どこに改善の余地があるか」を評価します。その結果をもとに、メッセージの内容を見直したり、情報発信するチャネルを変更したり、新たな施策を追加したりといった改善活動を行います。

ブランディングは、終わりなき旅です。市場環境も顧客の価値観も、常に変化し続けます。その変化に柔軟に対応し、常に自社のブランドを磨き続ける姿勢こそが、10年後、20年後も顧客に選ばれ続ける企業であるための条件と言えるでしょう。

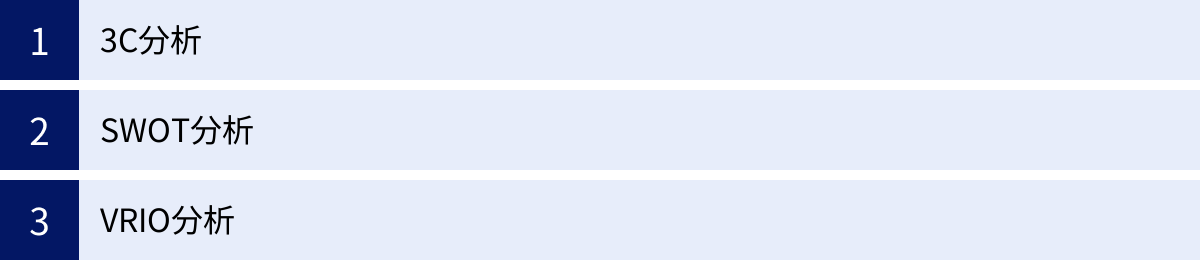

ブランディング戦略の立案に役立つフレームワーク

ブランディング戦略をゼロから構築するのは簡単なことではありません。しかし、先人たちが生み出したビジネスフレームワークを活用することで、思考を整理し、分析や戦略立案を効率的かつ論理的に進めることができます。ここでは、製造業のブランディング戦略立案において特に役立つ3つの代表的なフレームワークを紹介します。

3C分析

3C分析は、ブランディング戦略の初期段階である「現状把握」において非常に有効なフレームワークです。Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)という3つの「C」について分析することで、自社が事業を成功させるための鍵となる要因(KSF: Key Success Factor)を導き出すことを目的としています。

- Customer(市場・顧客):

- 市場分析: 市場規模は拡大しているか、縮小しているか。どのような技術トレンドや法規制の変化があるか。

- 顧客分析: 顧客は誰か(ペルソナ)。何を求めているのか(ニーズ)。どのようなプロセスで購買を決定するのか。何に価値を感じるのか。

- 目的: 顧客が何を求めているのかを深く理解し、自社が参入すべき市場の魅力度を評価します。

- Competitor(競合):

- 競合の特定: 直接的な競合はどこか。代替品となるような間接的な競合は存在するか。

- 競合の分析: 競合の売上やシェアはどのくらいか。どのような強み・弱みを持っているか。どのようなブランド戦略や価格戦略をとっているか。その結果、市場からどのような評価を得ているか。

- 目的: 競合の戦略やリソースを理解することで、自社がどのように差別化を図るべきかのヒントを得ます。

- Company(自社):

- 自社の分析: 自社の理念やビジョンは何か。売上や利益、シェアの現状はどうか。技術、人材、販売チャネル、財務といった経営資源における強みと弱みは何か。

- 目的: 自社の現状を客観的に評価し、強みをどう活かし、弱みをどう克服するかを考えます。

これら3つの要素を分析し、「顧客が求めていて、競合は提供できておらず、自社は提供できる価値」が交差する領域を見つけ出すことが、3C分析のゴールです。この領域こそが、自社のブランドが立つべきユニークなポジションとなります。

SWOT分析

SWOT分析は、3C分析などで洗い出した外部環境と内部環境の要因を、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つのカテゴリーに分類・整理するためのフレームワークです。現状を多角的に把握し、具体的な戦略の方向性を導き出すのに役立ちます。

- 内部環境(自社の要因)

- S – Strength(強み): 自社の目標達成に貢献する、独自の技術力、高い品質、強力な顧客基盤など。

- W – Weakness(弱み): 目標達成の妨げとなる、ブランド認知度の低さ、特定の取引先への高い依存度、旧式の生産設備など。

- 外部環境(市場や競合の要因)

- O – Opportunity(機会): 自社にとって追い風となる、市場の拡大、新たな技術の登場、競合の撤退、法改正など。

- T – Threat(脅威): 自社にとって向かい風となる、市場の縮小、強力な新規参入者、原材料価格の高騰、顧客ニーズの変化など。

SWOT分析の真価は、これらの4つの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」にあります。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に捉える戦略。(例:高い技術力で、成長市場向けの新製品を開発する)

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みで、外部の脅威を回避または無力化する戦略。(例:高品質を武器に、価格競争を仕掛けてくる競合との差別化を図る)

- 弱み × 機会(改善戦略・転換戦略): 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服する戦略。(例:Webマーケティングの弱みを克服するため、専門部署を立ち上げてデジタル化の波に乗る)

- 弱み × 脅威(防衛的縮小戦略): 最悪の事態を避けるために、事業からの撤退や縮小も視野に入れる戦略。(例:自社の弱みと市場の脅威が重なる不採算事業から撤退する)

クロスSWOT分析を行うことで、現状分析の結果を具体的な戦略オプションへと発展させることができます。

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、自社が持つ経営資源(技術、人材、ブランド、特許、組織文化など)が、持続的な競争優位の源泉となり得るかを評価するためのフレームワークです。SWOT分析で見出した「強み」が、本当に他社には真似のできない、長期的な武器となり得るのかを判断するのに役立ちます。

VRIO分析では、経営資源を以下の4つの問いで評価します。

- V – Value(経済的価値): その経営資源は、市場の機会を捉えたり、脅威を無力化したりするのに役立つか? そもそも価値があるか?

- (Noの場合)→ 競争劣位

- (Yesの場合)→ 次の問いへ

- R – Rarity(希少性): その経営資源を、競合となる多くの企業は保有していないか? 珍しいものか?

- (Noの場合)→ 競争均衡(他社と同等)

- (Yesの場合)→ 次の問いへ

- I – Imitability(模倣困難性): その経営資源を、競合他社が獲得したり模倣したりするのは困難か?(コストが高い、時間がかかる、特許で守られているなど)

- (Noの場合)→ 一時的な競争優位(いずれ追いつかれる)

- (Yesの場合)→ 次の問いへ

- O – Organization(組織): その経営資源を、企業が最大限に活用するための組織体制、プロセス、文化が整っているか?

- (Noの場合)→ 活かしきれない競争優位

- (Yesの場合)→ 持続的な競争優位

この分析を通じて、4つの問いすべてに「Yes」と答えられる経営資源こそが、自社のブランディング戦略の中核に据えるべき「真の強み(コア・コンピタンス)」です。例えば、「長年の経験に根ざした職人技」や「全社に浸透した独自の品質管理文化」などは、他社が容易に模倣できない持続的な競争優位の源泉となり得ます。自社のどの資源を磨き、アピールしていくべきかを判断する上で、VRIO分析は強力な羅針盤となります。

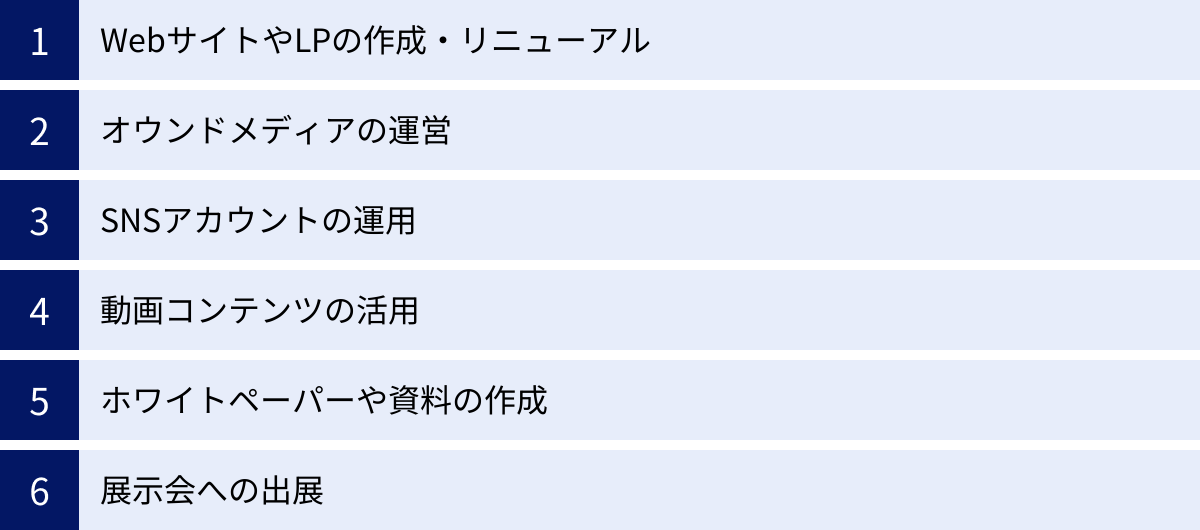

製造業のブランディングで活用できる具体的な施策例

ブランドの軸を定め、戦略の方向性が決まったら、次はその思想を具現化し、顧客に届けるための具体的な施策を実行していくフェーズに入ります。ここでは、現代の製造業がブランディング活動で活用できる、代表的な施策を6つ紹介します。これらの施策を単発で行うのではなく、一貫したブランド戦略のもとで有機的に組み合わせることが重要です。

WebサイトやLPの作成・リニューアル

企業のWebサイトは、現代における「顔」であり、ブランディングの最も重要な拠点(ハブ)です。顧客や求職者が企業に興味を持ったとき、まず間違いなく訪れるのがWebサイトです。そのため、Webサイトのデザインやコンテンツは、ブランドの世界観やメッセージを正確に、かつ魅力的に伝えるものでなければなりません。

単に製品情報を羅列するだけのカタログのようなサイトでは不十分です。以下の要素を盛り込み、ブランドの思想や価値が伝わる構成を心がけましょう。

- 理念・ビジョンページ: 経営者の想いや企業の存在意義、目指す未来を熱く語る。

- 技術・こだわりページ: 自社のコア技術について、開発の背景やストーリーを交えながら、専門外の人にも分かりやすく解説する。

- サステナビリティ・CSRページ: 環境への取り組みや社会貢献活動を具体的に紹介し、企業の社会的責任を示す。

- 課題解決事例: 顧客が抱えるであろう課題を提示し、自社の製品やサービスがどのように貢献できるかを具体的に示す。

- 採用情報: 働く場所としての魅力を伝えるため、社員インタビューやキャリアパスなどを充実させる。

また、特定の製品やサービス、キャンペーンに特化したLP(ランディングページ)を作成することも有効です。LPは、情報を一つに集約し、訪問者の行動(問い合わせ、資料請求など)を促すことに特化したページであり、Web広告などと連携させることで高い効果を発揮します。

オウンドメディアの運営

オウンドメディアとは、企業が自社で保有・運営するメディアのことで、一般的にはブログ形式のWebサイトを指します。オウンドメディアは、潜在的な顧客層に対して継続的に価値ある情報を提供し、専門家としての信頼を獲得するための強力なツールです。

例えば、金属加工メーカーであれば「高精度な切削加工を実現するコツ」「素材別の最適な加工方法」といった技術的なノウハウを、生産設備メーカーであれば「製造ラインの生産性を向上させる方法」「IoTを活用した予知保全の始め方」といったお役立ち情報を発信します。

このようなコンテンツを通じて、まだ自社のことを知らない潜在顧客に「この会社は詳しいな、信頼できそうだ」という印象を与え、将来的な顧客へと育成していくことができます(コンテンツマーケティング)。また、検索エンジン経由での流入(SEO)も期待できるため、広告費をかけずに継続的な集客が見込めるという大きなメリットもあります。オウンドメディアは、自社の知識や経験という無形の資産を、ブランド価値へと転換する装置と言えるでしょう。

SNSアカウントの運用

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、企業が顧客や求職者と直接的かつ双方向のコミュニケーションを図るための貴重なプラットフォームです。製造業というとSNSとは縁遠いイメージがあるかもしれませんが、使い方次第で大きな効果を生み出します。

- Facebook / LinkedIn: BtoB向けのビジネス情報を発信するのに適しています。企業の最新ニュース、技術解説、展示会情報、ホワイトペーパーの告知などを発信することで、業界関係者とのネットワークを構築できます。

- X (旧Twitter): 速報性が高く、リアルタイムな情報発信に向いています。企業の日常的な出来事や、業界ニュースへのコメントなどを通じて、企業の「中の人」の顔が見えるような親近感のあるコミュニケーションが可能です。

- Instagram / YouTube: ビジュアルでの訴求に優れています。美しい製品の写真、普段は見られない製造現場の動画、社員の働く様子などを投稿することで、企業の技術力や社風を直感的に伝えることができます。

SNS運用の鍵は、一方的な宣伝ばかりでなく、ユーザーからのコメントや質問に丁寧に返信するなど、対話を重視する姿勢です。ファンとの良好な関係を築くことで、ブランドへの愛着を深めることができます。

動画コンテンツの活用

文字や写真だけでは伝わりにくい情報を、視覚的・聴覚的に、そして直感的に伝えることができるのが動画コンテンツの強みです。製造業のブランディングにおいて、動画は非常に相性の良いツールです。

- 工場・製造ラインの紹介動画: クリーンで整理された工場や、ダイナミックな機械の動き、熟練の職人の手さばきなどを見せることで、品質の高さや技術力をリアルにアピールできます。

- 技術解説動画: 複雑な技術の仕組みや、製品の動作原理をCGやアニメーションを使って分かりやすく解説する。

- 製品プロモーション動画: 製品が実際に使用されているシーンを見せ、顧客が得られるベネフィットを具体的にイメージさせる。

- 経営者・社員インタビュー動画: 企業の理念や仕事にかける想いを、本人の言葉と表情で伝えることで、強い共感を生み出す。

制作した動画は、自社のWebサイトやYouTubeチャンネル、SNSで公開するほか、展示会のブースや商談時のプレゼンテーションなど、様々な場面で活用できます。

ホワイトペーパーや資料の作成

ホワイトペーパーは、BtoBブランディングにおいて特に有効な施策です。これは、特定のテーマ(例:「製造業におけるDX推進ガイド」「〇〇業界の最新市場動向と今後の予測」)について、企業が持つ専門的な知見や調査結果をまとめた報告書のことを指します。

ホワイトペーパーを自社のWebサイトで公開し、ダウンロードする際に氏名や会社名、メールアドレスなどの入力を求めることで、質の高い見込み客(リード)の情報を獲得することができます。

単なる製品カタログとは異なり、ホワイトペーパーは読者の課題解決に役立つ客観的で有益な情報を提供することが目的です。これにより、「この会社は深い専門知識を持っている」「業界をリードする存在だ」という専門家としてのブランドイメージ(ソートリーダーシップ)を確立することができます。獲得したリードに対して、メールマガジンなどで継続的に情報提供を行い、関係を構築していくことで、将来的な受注に繋げることが可能です。

展示会への出展

デジタル施策が主流となる中でも、顧客と直接顔を合わせ、製品を実際に手に取ってもらえるオフラインの展示会は、製造業にとって依然として重要なブランディングの機会です。

展示会を成功させるには、単に製品を並べるだけでは不十分です。

- ブースデザイン: ブランドカラーやロゴ、キーメッセージを効果的に使用し、遠くからでも「あの会社だ」と分かるような、ブランドの世界観を体現したデザインにする。

- デモンストレーション: 製品が動く様子を実演したり、来場者が実際に操作できる体験コーナーを設けたりして、製品の魅力を五感で感じてもらう。

- プレゼンテーション: ブランドのビジョンや、製品開発の背景にあるストーリーを語り、来場者の共感を呼ぶ。

- 配布物: 会社案内やカタログなども、ブランドイメージに沿ってデザインやメッセージを統一する。

展示会は、既存顧客との関係深化、新規顧客との出会い、そして業界内でのブランドプレゼンスを高めるための絶好の舞台です。デジタル施策と連携させ、展示会で出会った顧客をWebサイトやSNSに誘導するような仕組み作りも重要です。

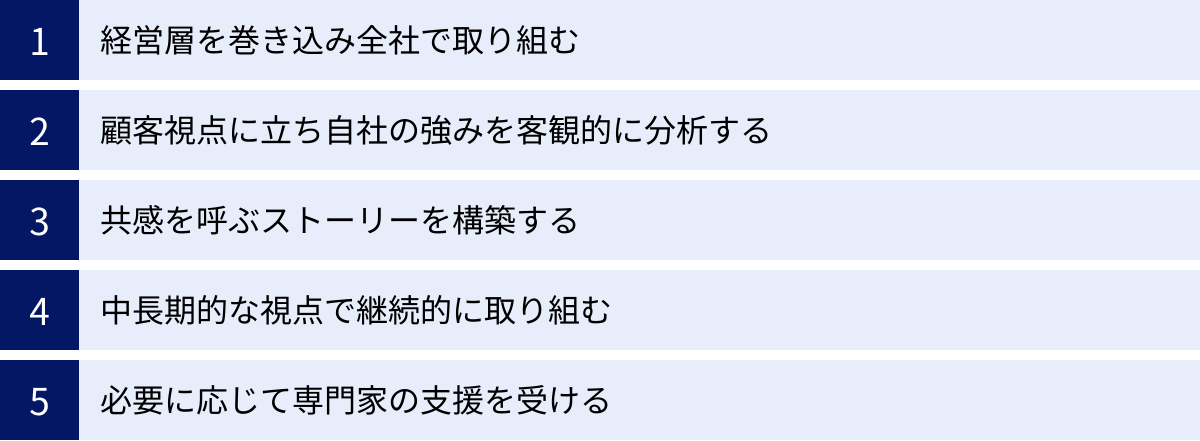

製造業のブランディングを成功させるためのポイント

これまで見てきたように、製造業のブランディングは多岐にわたる活動を体系的に進める必要があります。最後に、これらの取り組みを成功に導き、真に価値あるブランドを築き上げるために不可欠な5つの心構え(ポイント)を解説します。これらは、戦略や施策の根底に流れるべき「哲学」とも言えるでしょう。

経営層を巻き込み全社で取り組む

ブランディングを単なるマーケティング部門や広報部門だけの仕事と捉えていては、決して成功しません。ブランディングとは、企業のあり方そのものを定義し、未来の方向性を示す「経営戦略」そのものです。したがって、プロジェクトの最も重要な推進力となるのは、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントです。

経営層がブランディングの重要性を深く理解し、「なぜ我々はブランディングに取り組むのか」「どのような企業を目指すのか」という明確なビジョンを社内外に力強く発信することが、全ての始まりとなります。経営層の本気度が伝わって初めて、従業員は「これは会社全体の重要な取り組みなのだ」と認識し、当事者意識を持って協力するようになります。

また、ブランディングは開発、製造、営業、人事、顧客サポートといった、部署の垣根を越えた連携が不可欠です。経営層が旗振り役となり、部署間の壁を取り払い、全社一丸となって同じ目標に向かう体制を構築すること。これが、成功の絶対条件です。定期的な進捗会議で経営層自らが進捗を確認し、課題解決を主導するくらいの関与が求められます。

顧客視点に立ち自社の強みを客観的に分析する

製造業、特に技術志向の強い企業が陥りがちなのが、「作り手目線」でのコミュニケーションです。自社の技術がいかに優れているか、製品のスペックがいかに高いかを熱心に語りがちですが、顧客が本当に知りたいのはそこではありません。

顧客が知りたいのは、「その技術や製品が、自分の抱える課題をどのように解決してくれるのか」「自分のビジネスや生活にどのような利益(ベネフィット)をもたらしてくれるのか」ということです。成功するブランディングは、常に「顧客視点」から出発します。

自社の「強み」を分析する際も、「我々がすごいと思っていること」をリストアップするのではなく、「顧客が価値を感じ、お金を払ってでも手に入れたいと思っていることは何か」という視点で客観的に見つめ直す必要があります。顧客アンケートやインタビューを通じて、顧客の生の声に真摯に耳を傾けましょう。時には、自社が当たり前だと思っていたことや、弱みだと感じていたことが、顧客にとっては非常に価値のある「強み」であると気づかされることもあります。独りよがりなアピールではなく、顧客の心に寄り添い、その課題解決に貢献する姿勢こそが、真の信頼を勝ち取るのです。

共感を呼ぶストーリーを構築する

人は、単なる事実やデータの羅列よりも、感情に訴えかける「ストーリー」によって心を動かされ、記憶に刻み込みます。スペックや機能は他社に模倣される可能性がありますが、その企業だけが持つ独自のストーリーは誰にも真似できません。

企業のブランディングにおいても、このストーリーテリングの力は絶大です。

- 創業の物語: なぜこの事業を始めようと思ったのか。どんな社会課題を解決したかったのか。

- 開発秘話: 新製品や新技術を生み出すまでに、どのような困難があり、それをどう乗り越えたのか。

- 理念に込めた想い: 企業理念の背景にある、創業者の哲学や情熱。

- 顧客とのエピソード: 顧客との関わりの中で生まれた、心温まる出来事。

こうしたストーリーは、企業の人間的な側面や、製品・技術の裏側にある「想い」を伝え、顧客に深い共感を呼び起こします。機能的価値だけでなく、「この会社を応援したい」「この人たちが作るものなら信頼できる」といった情緒的な繋がりを生み出し、強力なファンを育てるのです。自社の歴史や日々の業務の中に眠っている、心を動かすストーリーの種を見つけ出し、それを魅力的に語る努力をしましょう。

中長期的な視点で継続的に取り組む

ブランディングのデメリットの項でも述べましたが、これは何度強調しても足りないほど重要なポイントです。ブランディングは、すぐに結果が出る魔法の杖ではありません。顧客の心の中に、少しずつ信頼と共感を積み重ねていく、地道で息の長い活動です。

短期的な売上目標のプレッシャーから、一度決めたブランド戦略を安易に変更したり、効果が見えないからと途中で投げ出してしまったりするのは、最も避けるべきことです。ブランドメッセージやデザインが頻繁に変わる企業は、顧客から見れば「軸がぶれている」「一貫性がない」と映り、かえって信頼を損ないます。

大切なのは、一度定めたブランドの軸を信じ、少なくとも3〜5年単位の中長期的な視点で、粘り強く、一貫した活動を継続することです。もちろん、市場の変化に対応して戦術レベルでの見直しは必要ですが、ブランドの根幹となる理念やビジョンは、安易に変えるべきではありません。この「継続する力」こそが、時間とともに揺るぎないブランドという強固な資産を築き上げるのです。

必要に応じて専門家の支援を受ける

ブランディングは非常に専門性の高い領域です。社内に十分な知識や経験、リソースがないにもかかわらず、無理に内製にこだわると、時間とコストを浪費した挙げ句、中途半端な結果に終わってしまうリスクがあります。

自社の状況を冷静に判断し、必要であれば外部の専門家(ブランディング会社、コンサルタント、デザイン会社など)の支援を積極的に活用することを検討しましょう。専門家は、豊富な経験と客観的な視点から、自社だけでは気づかなかった課題や可能性を発見し、戦略の精度を高めてくれます。また、最新のマーケティング手法やクリエイティブのトレンドに関する知見も提供してくれます。

もちろん、全てを丸投げにするのは良くありません。ブランディングの主体はあくまで自社です。自社の理念や強みといった核の部分は社内で徹底的に議論し、それを実現するための専門的なスキルを外部パートナーに補ってもらう、という協業の姿勢が理想です。適切なパートナーを選ぶことは、ブランディングの成否を左右する重要な意思決定の一つです。信頼できる専門家とチームを組むことで、成功への道のりを大幅に短縮できるでしょう。

製造業のブランディングを支援するおすすめの会社5選

自社だけでブランディングを進めるのが難しい場合、専門の支援会社の力を借りるのが有効な選択肢となります。ここでは、製造業のブランディングにおいて実績や強みを持つ代表的な会社を5社紹介します。各社の特徴を比較し、自社の課題や目的に合ったパートナー選びの参考にしてください。

(※掲載されている情報は、各社公式サイトの公開情報に基づき作成しています。最新の情報については、各社の公式サイトをご確認ください。)

① ブランディングテクノロジー株式会社

特徴・強み:

ブランディングテクノロジー株式会社は、特に中小企業をターゲットとしたブランド戦略の立案から実行までをワンストップで支援することに強みを持つ会社です。Webサイト制作、SEO、コンテンツマーケティングといったデジタル領域の施策を得意としており、ブランドを「作る」だけでなく、それをWeb上で「届ける」ところまでを一気通貫でサポートします。

製造業を含むBtoB企業の支援実績が豊富で、企業の理念や強みを言語化する段階から、それをWebサイトや各種コンテンツに落とし込み、見込み客を獲得していくまでの具体的なノウハウを数多く蓄積しています。企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)支援も手掛けており、ブランディングを軸とした経営全体のデジタル化を相談できるパートナーです。

こんな企業におすすめ:

- Webを活用したブランディングを始めたいが、何から手をつけていいか分からない中小製造業

- ブランド戦略とデジタルマーケティングを連携させて、効率的に成果を出したい企業

- Webサイトのリニューアルを機に、本格的なブランディングに着手したい企業

(参照:ブランディングテクノロジー株式会社 公式サイト)

② 株式会社揚羽

特徴・強み:

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、採用ブランディング、インナーブランディングといった、企業の根幹に関わるブランディング領域で高い専門性を誇る会社です。特に、人の心を動かすクリエイティブ力に定評があり、映像制作やWebサイト、グラフィックデザインなど、質の高いアウトプットが魅力です。

企業の理念やビジョンを深く掘り下げ、それを従業員や求職者、顧客に共感を呼ぶ形で伝えるストーリーテリングを得意としています。大手企業からベンチャー企業まで幅広い支援実績を持ち、企業の成長フェーズや課題に応じた最適なブランディング・ソリューションを提案できる総合力が強みです。

こんな企業におすすめ:

- 採用難に悩んでおり、採用ブランディングを通じて企業の魅力を高めたい企業

- 従業員のエンゲージメントを高め、組織の一体感を醸成するインナーブランディングに関心がある企業

- 企業の理念やビジョンを刷新し、リブランディングを行いたい企業

(参照:株式会社揚羽 公式サイト)

③ 株式会社イノーバ

特徴・強み:

株式会社イノーバは、「コンテンツマーケティング」を軸としたBtoBマーケティング支援のパイオニア的存在です。オウンドメディアの構築・運用や、見込み客育成(リードナーチャリング)のためのMA(マーケティングオートメーション)ツール導入支援に豊富な実績を持っています。

専門性の高いコンテンツを継続的に発信することで、企業の「ソートリーダーシップ(専門家としての第一人者というポジション)」を確立し、潜在顧客からの信頼を獲得していくアプローチを得意としています。単なる記事制作代行に留まらず、コンテンツ戦略の立案から効果測定、改善までをトータルでサポートする体制が整っています。

こんな企業におすすめ:

- 自社の技術やノウハウを活かして、オウンドメディアで専門家としてのブランドを築きたい企業

- コンテンツを通じて質の高い見込み客を獲得し、営業活動を効率化したいBtoB製造業

- 長期的な視点で、資産となるコンテンツを積み上げていきたい企業

(参照:株式会社イノーバ 公式サイト)

④ 株式会社Key-Performance

特徴・強み:

株式会社Key-Performanceは、SEO対策を中核としたWebマーケティング全般に強みを持つ会社です。データ分析に基づいた論理的な戦略立案が特徴で、BtoB企業のWebサイトからの集客力向上や、問い合わせ獲得を目的としたブランディング支援を得意としています。

顧客の検索行動を徹底的に分析し、そこから逆算してWebサイトの構成やコンテンツ戦略を設計します。SEOに強いWebサイト制作や、検索上位表示を目指すコンテンツ作成、Web広告運用などを組み合わせ、オンライン上でのブランド認知度と事業成果を最大化するためのコンサルティングを提供しています。

こんな企業におすすめ:

- Webサイトからの問い合わせを増やし、直接的な事業貢献に繋げたい企業

- データに基づいた客観的なアプローチでWebブランディングを進めたい企業

- 既存のWebサイトのSEOに課題を感じている企業

(参照:株式会社Key-Performance 公式サイト)

⑤ 株式会社アイドマ・ホールディングス

特徴・強み:

株式会社アイドマ・ホールディングスは、もともと営業支援サービスを主力事業としており、そのノウハウを活かした営業・マーケティング領域のDX支援に強みがあります。特に中小企業を対象に、営業活動の効率化と成果向上を目的としたソリューションを幅広く提供しており、その一環としてブランディング支援も行っています。

「売上に繋がる」という視点を重視しており、ブランディング活動を具体的な商談創出や受注に結びつけるための実践的なアプローチが特徴です。営業リストの提供から、MAツールの活用、Webマーケティング施策まで、営業とマーケティングをシームレスに連携させる支援が可能です。

こんな企業におすすめ:

- ブランディングと並行して、営業活動そのものの強化・効率化を図りたい企業

- マーケティング部門だけでなく、営業部門も巻き込んだ全社的な改革を進めたい中小製造業

- すぐにでも商談に繋がるような、即効性のある施策にも興味がある企業

(参照:株式会社アイドマ・ホールディングス 公式サイト)

まとめ

本記事では、製造業におけるブランディングの重要性から、そのメリット、具体的な進め方、成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

技術のコモディティ化、グローバルな競争激化、顧客行動の変化、そして人材確保難という厳しい環境の中、もはや「良いものを作っているだけ」では企業は生き残れません。自社の持つ優れた技術力や品質という「機能的価値」に、企業としての理念や哲学、社会への想いといった「情緒的価値」を掛け合わせ、顧客の心の中に揺るぎない独自のポジションを築くこと。これこそが、現代の製造業に求められるブランディングの本質です。

ブランディングは、価格競争からの脱却、競合との差別化、顧客ロイヤルティの向上、そして採用力の強化といった、企業の根幹的な課題を解決する力を持っています。それは、単なるロゴや広告の刷新といった表面的な活動ではなく、企業の存在意義そのものを見つめ直し、それを全社一丸となって体現していく、長期的かつ継続的な経営戦略です。

その道のりは決して平坦ではなく、時間もコストもかかります。しかし、自社の歴史の中に眠るストーリーを掘り起こし、顧客の課題に真摯に寄り添い、経営トップの強いリーダーシップのもとで粘り強く取り組むことで、他社には決して真似のできない、持続的な競争優位の源泉となる「ブランド」という名の強力な資産を築くことができます。

この記事が、自社の未来を切り拓くためのブランディング戦略へ、一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。