「印刷業界の将来は暗い」「もうオワコンだ」——。デジタル化の波が社会全体を覆う現代において、このような声を聞く機会は少なくありません。スマートフォンの普及やペーパーレス化の推進により、紙媒体の需要が減少していることは事実であり、多くの印刷会社が厳しい経営環境に直面しています。

しかし、本当に印刷業に未来はないのでしょうか。結論から言えば、従来のビジネスモデルに固執する限りにおいては「将来性はない」と言えるかもしれませんが、変化に対応し、新たな価値を創出する企業にとっては、むしろ大きな成長のチャンスが眠っています。

この記事では、印刷業界が「将来性がない」と言われる理由を深掘りするとともに、最新のデータに基づいた業界の現状と課題を徹底的に分析します。その上で、これからの時代を生き抜くための具体的な戦略や、今後求められるスキルについて、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、印刷業界が直面する厳しい現実だけでなく、その先に広がる可能性についても深く理解できるはずです。業界の未来を担う経営者の方、現場で働く方、そしてこれから業界を目指す方々にとって、次の一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

印刷業界の将来性がないと言われる理由

まず、なぜ印刷業界の将来性が疑問視されているのか、その背景にある3つの大きな要因について詳しく見ていきましょう。これらの要因は相互に関連し合っており、業界全体に構造的な変化を迫っています。

ペーパーレス化の加速による印刷需要の減少

「将来性がない」と言われる最も直接的で大きな原因は、社会全体のペーパーレス化の急速な進展による、物理的な印刷需要の根本的な減少です。かつてはビジネスや生活のあらゆる場面で必要不可欠だった紙媒体が、次々とデジタルに置き換えられています。

この背景には、いくつかの社会的な動きが関係しています。第一に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進です。多くの企業が業務効率化やコスト削減、競争力強化を目指して、業務プロセスのデジタル化を進めています。例えば、かつては分厚い紙のファイルで保管されていた会議資料は、クラウドストレージで共有され、プロジェクターや個々のPC画面で閲覧するのが当たり前になりました。稟議書や申請書もワークフローシステム上で電子決裁され、紙に出力されることはほとんどありません。

第二に、環境問題への意識の高まりです。SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素社会への関心が世界的に高まる中、企業は社会的責任(CSR)の一環として、紙資源の消費削減に積極的に取り組んでいます。コピー用紙の使用量削減目標を掲げたり、FSC認証紙のような環境配慮型の紙を選択したりするだけでなく、そもそも「紙を使わない」という選択をする企業が増えているのです。これは、企業のブランドイメージ向上にも繋がるため、今後ますます加速していくと考えられます。

第三に、働き方改革の浸透です。テレワークやリモートワークが普及したことで、物理的な紙の書類をやり取りすることが業務のボトルネックになるケースが増えました。場所に縛られずに働くためには、情報がデジタルデータとして共有されていることが不可欠です。請求書や契約書といった重要書類も、電子帳簿保存法の改正などを追い風に、電子発行・電子契約への移行が急速に進んでいます。

これらの動きは、印刷業界の主要な収益源であった「事務用印刷物(ビジネスフォーム)」や「商業印刷物(カタログ、パンフレットなど)」の需要を直接的に侵食します。例えば、製品カタログはWebサイト上のデジタルカタログに置き換えられ、新製品情報も即座に更新できるようになりました。イベントの案内状やチラシも、EメールやSNSでの告知が主流となり、印刷部数は大幅に減少しています。このように、これまで印刷物が担ってきた情報伝達や記録という役割そのものが、デジタル技術によって代替されつつあることが、需要減少の根本的な原因です。

市場規模の縮小傾向

ペーパーレス化による需要減少は、当然ながら業界全体の市場規模の縮小という形で現れます。後ほど具体的なデータも示しますが、日本の印刷産業の出荷額は長期的に減少トレンドを辿っています。

市場が縮小するということは、業界内のパイの奪い合いが激化することを意味します。需要が旺盛な成長市場であれば、各社がそれぞれのやり方で成長を目指すことができますが、縮小市場では他社のシェアを奪わなければ自社の売上を維持・拡大することが難しくなります。

この結果、多くの印刷会社が厳しい価格競争に巻き込まれています。特に、技術的な差別化が難しい一般的な商業印刷の分野では、顧客から厳しいコストダウンを要求されることが日常茶飯事です。相見積もりを取られて、1円でも安い会社に発注が流れるという状況は珍しくありません。このような消耗戦は企業の収益性を著しく悪化させ、新たな設備投資や人材育成に資金を回す余裕を奪います。

また、市場規模の縮小は、業界全体の魅力を低下させ、新たな人材が参入しにくい状況を生み出します。「縮小している業界」というイメージは、優秀な若者にとって魅力的に映らず、結果として人材不足や後継者問題(後述)をさらに深刻化させるという悪循環に陥っています。

ただし、注意すべきは、市場全体が縮小しているからといって、すべての印刷分野の需要がなくなっているわけではない、という点です。例えば、食品や医薬品のパッケージ印刷、偽造防止技術を応用した特殊印刷、小ロットで多様なデザインに対応するデジタル印刷などは、依然として安定した需要、あるいは新たな需要が生まれています。市場全体の縮小というマクロな視点だけでなく、どの分野が衰退し、どの分野に可能性があるのかというミクロな視点を持つことが重要です。

インターネット広告やデジタル媒体の台頭

印刷業界にとって大きな脅威となっているのが、インターネット広告やオウンドメディア、SNSといったデジタル媒体の台頭です。かつて、企業が消費者に対して情報を届け、販売を促進するための主要な手段は、チラシ、ポスター、雑誌広告、ダイレクトメールといった印刷媒体でした。しかし、その役割は急速にデジタルメディアへと移行しています。

この背景には、消費者の情報収集行動の変化があります。何か商品やサービスを検討する際、多くの人がまずスマートフォンやPCで検索し、公式サイトや比較サイト、口コミサイト、SNSなどで情報を集めます。企業側も、こうした消費者の行動に合わせて、広告予算を従来のマス広告や印刷媒体からデジタル広告へとシフトさせています。

デジタル媒体には、印刷媒体にはない多くのメリットがあります。

- ターゲティング精度: 年齢、性別、地域、興味関心といった詳細なデータに基づいて、広告を表示する対象を細かく設定できます。これにより、無駄な広告費を抑え、費用対効果を高めることが可能です。

- 即時性と柔軟性: 広告の出稿や内容の変更が、リアルタイムかつ迅速に行えます。キャンペーンの開始や終了、クリエイティブの差し替えなどが、印刷物のようにリードタイムを必要とせず、柔軟に対応できます。

- 効果測定の容易さ: 広告が何回表示され、何回クリックされ、そこからいくつのコンバージョン(成約)に繋がったのかを、正確なデータとして計測できます。このデータに基づいて改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)ことで、広告効果を最適化していくことが可能です。

- 双方向性: SNSの「いいね!」やコメント、シェア機能のように、企業と消費者が双方向のコミュニケーションを取ることができます。これにより、顧客エンゲージメントを高め、ファンを育成することが期待できます。

これらのメリットを前に、印刷媒体の「一方通行の情報伝達」「効果測定の難しさ」といった弱点が浮き彫りになっています。企業のマーケティング担当者にとって、予算の投下先としてデジタル媒体が優先されるのは、ある意味で合理的な判断と言えるでしょう。

もちろん、印刷媒体にも独自の強みはあります。手触りや質感といった五感に訴える力、手元に残り続ける物理的な存在感、一覧性の高さ、信頼性の高さなどは、デジタル媒体にはない価値です。しかし、多くの企業にとって、マーケティングの主戦場がデジタルへと移ったことは紛れもない事実であり、これが印刷物の相対的な価値を低下させ、「将来性がない」という見方の一因となっているのです。

印刷業界の現状と市場動向

「将来性がない」と言われる理由をマクロな視点で見てきましたが、ここでは具体的なデータに基づいて、印刷業界が今どのような状況にあるのかを客観的に把握していきましょう。市場規模の推移、企業の倒産・廃業件数、そして業界再編の動きは、現状を理解する上で欠かせない指標です。

市場規模の推移データ

印刷業界の現状を最も端的に示すのが、市場規模の推移です。経済産業省の「工業統計調査」によると、日本の印刷・同関連業の製造品出荷額等は、ピークであった1997年の約8.9兆円から長期的な減少傾向にあります。

最新のデータに近い全日本印刷工業組合連合会(全印工連)の「印刷産業の現状と展望2023」レポートを参照すると、印刷産業の出荷額は2021年時点で約4.5兆円と推計されており、ピーク時の約半分にまで市場が縮小していることが分かります。(参照:全日本印刷工業組合連合会「印刷産業の現状と展望2023」)

この縮小の背景には、前述したペーパーレス化やデジタル媒体の台頭があります。特に、情報記録紙(帳票など)や出版印刷(書籍・雑誌)、商業印刷(チラシ・カタログ)といった分野での落ち込みが顕著です。

以下に、市場規模の推移のイメージを簡略化した表で示します。

| 年代 | 市場規模(製造品出荷額等)の推移イメージ | 主な出来事・背景 |

|---|---|---|

| 1990年代後半 | 約8.9兆円(ピーク) | DTP化の進展、バブル経済後の景気停滞期 |

| 2000年代 | 減少傾向が鮮明化 | インターネットの本格的な普及、リーマンショック |

| 2010年代 | 減少が継続 | スマートフォンの普及、SNSの台頭、電子書籍市場の拡大 |

| 2020年代前半 | 約4.5兆円 | コロナ禍によるイベント中止等、DX・ペーパーレス化の加速 |

このデータから読み取れるのは、単なる一時的な落ち込みではなく、構造的な要因による不可逆的な市場縮小であるという厳しい現実です。ただし、先にも述べたように、これはあくまで業界全体の総額です。内訳を見ると、紙器や軟包装材などの「パッケージ印刷」分野は、EC市場の拡大や個包装の需要増などにより、比較的堅調に推移しています。また、デジタル印刷技術を活用した多品種小ロット生産やバリアブル印刷(一枚一枚内容を変える印刷)といった分野は、新たな成長領域として期待されています。

したがって、市場全体の縮小という事実を悲観するだけでなく、その内訳を詳細に分析し、成長している分野や今後伸びる可能性のある分野を見極めることが極めて重要になります。

倒産・廃業件数の増加

市場規模の縮小は、個々の企業の経営に直接的な影響を及ぼし、倒産や廃業という形で現れます。信用調査会社の東京商工リサーチや帝国データバンクの調査では、印刷業界の倒産・廃業件数に関するデータが定期的に公表されています。

東京商工リサーチの調査によると、2023年の「印刷・同関連業」の倒産件数は前年比で増加傾向にあり、特に小・零細規模の企業で厳しい状況が続いています。(参照:株式会社東京商ocoリサーチ公式サイト)

倒産の主な原因としては、以下のような複合的な要因が挙げられます。

- 販売不振(受注減): ペーパーレス化やデジタルシフトによる構造的な需要減少が最大の要因です。

- 価格競争の激化: 受注単価の下落が収益を圧迫し、採算割れに陥るケースが増えています。

- コスト上昇: 後述する原材料費やエネルギー価格の高騰、人件費の上昇といったコスト増を価格に転嫁できず、利益を削っています。

- 後継者難: 経営者の高齢化が進む一方で、事業の将来性への不安などから後継者が見つからず、事業継続を断念するケース(廃業)が後を絶ちません。これは特に地方の中小企業で深刻な問題となっています。

- 設備投資の負担: 新たなデジタル印刷機や業務効率化システムへの投資ができない、あるいは投資が過大負担となり、資金繰りが悪化するケースもあります。

これらの要因が絡み合い、多くの企業が体力を消耗し、事業継続が困難な状況に追い込まれているのが現状です。倒産・廃業件数の増加は、業界が大きな淘汰の時代を迎えていることを示しており、旧態依然とした経営を続けていては生き残れないという強いメッセージと言えるでしょう。

業界再編を目的としたM&Aの活発化

一方で、こうした厳しい環境は、業界再編の動きを活発化させています。M&A(Mergers and Acquisitions:合併・買収)は、印刷業界において重要な経営戦略の一つとして認識されるようになりました。

M&Aが活発化している背景には、売り手側と買い手側双方の思惑があります。

【売り手側の主な動機】

- 後継者問題の解決: 親族や社内に適当な後継者がいない中小企業の経営者が、従業員の雇用維持と事業の存続を目的として、大手企業や同業他社に会社を売却します。これは「事業承継型M&A」と呼ばれ、近年非常に増加しています。

- 創業者利益の確保: 経営者が引退するにあたり、株式を売却してまとまった資金を得ることを目指します。

- 経営不振からの脱却: 単独での事業継続が困難になった企業が、より大きな企業の傘下に入ることで経営の安定化を図ります。

【買い手側の主な動機】

- 事業規模の拡大(スケールメリットの追求): 同業他社を買収することで、生産能力を増強し、仕入れコストの削減や営業エリアの拡大を図ります。

- 新規事業領域への進出: 自社にない技術やノウハウを持つ企業を買収することで、短期間で事業ポートフォリオの変革を目指します。特に、大手印刷会社がWeb制作会社やマーケティング支援会社、システム開発会社などを買収し、デジタル分野を強化する動きが目立っています。

- 優秀な人材の獲得: 専門的なスキルを持つ技術者や営業担当者を確保する目的でM&Aが行われることもあります。

このように、M&Aは単なる企業の救済策としてだけでなく、成長戦略の一環として積極的に活用されています。大手印刷会社はM&Aを繰り返すことで、印刷業という枠を超えた「総合情報コミュニケーション企業」へと変貌を遂げようとしています。

この業界再編の動きは、業界の二極化をさらに進める可能性があります。すなわち、M&Aによって事業基盤を強化し、多角的なサービスを展開できる大企業グループと、特定の分野に特化して高い専門性を発揮する小規模企業、そしてそのどちらにもなれずに淘汰されていく企業という構図です。自社がどのポジションを目指すのか、M&Aを売却・買収のどちらの選択肢としても視野に入れながら、戦略を練る必要性が高まっています。

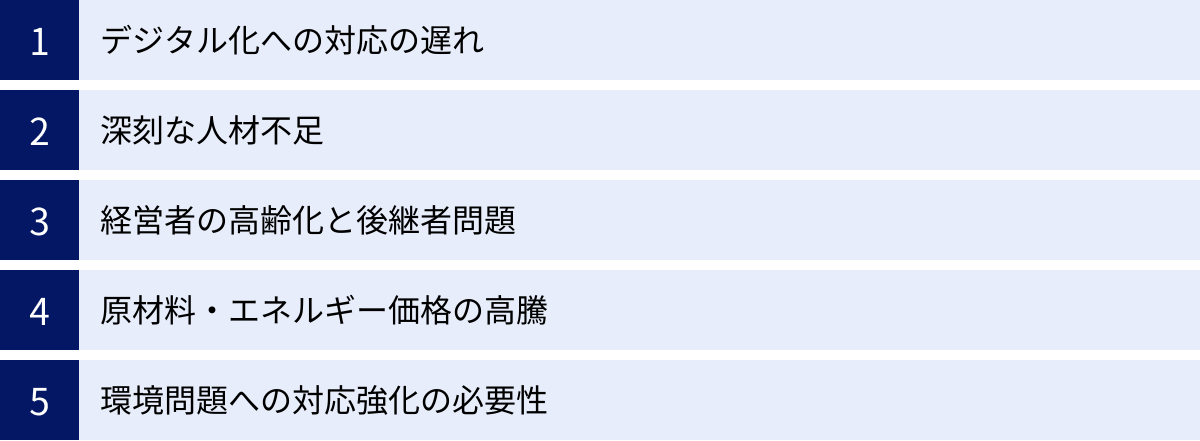

印刷業界が直面する5つの大きな課題

市場の縮小やデジタル化の波は、印刷業界に具体的な経営課題として重くのしかかっています。ここでは、業界全体が直面している5つの根深い課題について、一つひとつ詳しく掘り下げていきます。これらの課題を正しく認識することが、有効な対策を講じるための第一歩となります。

①デジタル化への対応の遅れ

印刷業界が抱える最も根源的な課題は、デジタル化の波に乗り遅れている企業が依然として多いという点です。これは、単にWebサイトを持っていないといったレベルの話ではなく、ビジネスモデルそのものが旧来の「印刷物製造業」から脱却できていないことを指します。

対応が遅れる原因は複合的です。まず、経営層のデジタルへの理解不足が挙げられます。長年、印刷技術で事業を支えてきた経営者にとって、Webマーケティングやシステム開発といった未知の領域への投資はリスクが高いと感じられ、意思決定が躊躇されがちです。成功体験が強いほど、変化への抵抗も大きくなる傾向があります。

次に、デジタル人材の圧倒的な不足です。Webサイト制作、SEO対策、デジタル広告運用、データ分析といったスキルを持つ人材は、IT業界や広告業界で引く手あまたであり、労働条件や企業イメージの面で不利な印刷業界が優秀な人材を確保するのは容易ではありません。自社での育成にも時間とコストがかかるため、多くの企業が「やりたいが、できる人間がいない」という壁にぶつかっています。

さらに、資金的な問題も無視できません。新たなデジタルサービスを立ち上げたり、Web to Print(ウェブ上で印刷物のデザインから発注まで完結できるシステム)のような大規模なシステムを導入したりするには、多額の初期投資が必要です。日々の価格競争で利益率が低下している中小企業にとって、この投資負担は非常に重く、将来のために必要だと分かっていても踏み切れないケースが少なくありません。

デジタル化への対応が遅れると、顧客のニーズとのズレが致命的になります。顧客はもはや「綺麗な印刷物」だけを求めているわけではありません。「Webサイトと連動したキャンペーンを実施したい」「印刷したDMの効果を測定し、次の施策に活かしたい」といった、デジタルを前提とした複合的な課題を抱えています。こうした相談に対して、「うちは印刷しかできません」と答えていては、顧客は印刷も含めてワンストップで対応してくれる別のパートナーへと離れていってしまいます。デジタル化への遅れは、単なる機会損失ではなく、既存の印刷事業そのものを失うリスクに直結しているのです。

②深刻な人材不足

デジタル人材だけでなく、印刷業の根幹を支える現場の専門職においても、深刻な人材不足が進行しています。特に、長年の経験と勘が求められる印刷オペレーターや、DTP(DeskTop Publishing)オペレーター、製本・加工の技術者といった職種で、若手の担い手不足とベテラン層の高齢化が同時に進んでいます。

この背景には、まず業界イメージの問題があります。前述の通り、市場が縮小している「斜陽産業」というイメージが定着してしまい、若者にとって魅力的な就職先として映りにくいのが実情です。また、「3K(きつい、汚い、危険)」といった昔ながらの工場のイメージが根強く残っていることも、敬遠される一因となっています。

また、技術の習得に時間がかかることも、若手が定着しにくい要因の一つです。例えば、オフセット印刷機で高品質な印刷物を作り上げるには、インキの濃度や水分量の微妙な調整、紙の状態の見極めなど、一朝一夕には身につかない熟練の技が必要です。一人前のオペレーターになるまでに数年から十年以上かかるとも言われ、デジタル技術のように短期間でスキルを習得したいと考える現代の若者の価値観とはギャップが生じています。

この人材不足と高齢化は、貴重な技術やノウハウの継承が断絶するリスクをはらんでいます。ベテラン技術者が退職する際に、その技術が若手に十分に引き継がれなければ、その企業、ひいては日本の印刷業界全体の品質が低下しかねません。特に、高度な色合わせの技術や、特殊な加工のノウハウなどは、マニュアル化が難しく、OJT(On-the-Job Training)を通じて時間をかけて伝承していくしかありません。その伝承のサイクルが、今まさに途切れようとしているのです。

人材不足は、生産性の低下にも直結します。人手が足りなければ、機械をフル稼働させることができず、受注の機会を逃してしまいます。また、残業の増加や従業員一人ひとりへの負担増は、労働環境の悪化を招き、さらなる離職に繋がるという悪循環を生み出します。事業を継続し、成長させていく上で、人材の確保と育成は避けて通れない最重要課題となっています。

③経営者の高齢化と後継者問題

日本の産業全体が抱える課題ですが、特に中小企業が大多数を占める印刷業界において、経営者の高齢化とそれに伴う後継者問題は極めて深刻です。帝国データバンクの「全国企業「後継者不在率」動向調査(2023年)」によると、情報サービス業(印刷業を含む)でも高い後継者不在率が示されており、多くの企業が事業承継の岐路に立たされています。(参照:株式会社帝国データバンク公式サイト)

後継者が見つからない理由は様々です。経営者の子どもがいても、「将来性のない業界を継がせたくない」と考える親や、「別の仕事に就きたい」と考える子どもが多く、親族内承継が難しくなっています。社内の優秀な従業員に継がせようにも、個人保証や借入金の引き継ぎといった金銭的な負担がネックとなり、引き受け手が見つからないケースも少なくありません。

事業の将来性に対する不安も大きな要因です。右肩下がりの市場の中で、多額の借金を背負ってまで事業を引き継ぐことに魅力を感じないのは当然かもしれません。「自分が引退したら、会社も終わりにするしかない」と考える経営者が増えており、これが技術や雇用が失われる「黒字廃業」の一因となっています。

この問題は、単に一企業の存続問題に留まりません。地域に根ざした印刷会社がなくなれば、地元の商店や企業の印刷ニーズに応える受け皿がなくなり、地域経済にも影響を及ぼします。また、長年培われてきた独自の技術や、特定の顧客との信頼関係といった無形の資産も、廃業とともに失われてしまいます。

前述のM&Aは、この後継者問題の有効な解決策の一つとなり得ますが、すべての企業が買い手を見つけられるわけではありません。自社の強みを明確にし、企業価値を高めておかなければ、M&Aのマッチングは成立しにくいのが現実です。経営者は、自身の引退時期を見据え、早い段階から事業承継計画を立て、親族内承継、社内承継、M&Aといった複数の選択肢を検討しておく必要があります。

④原材料・エネルギー価格の高騰

近年の世界情勢の不安定化や円安の進行は、印刷業界のコスト構造を直撃しています。印刷用紙、インキ、刷版(PS版)といった主要な原材料の価格が軒並み高騰しており、企業の収益を大きく圧迫しています。

特に、主原料である紙の価格は、国際的なパルプ価格の上昇や、原燃料費、物流費の高騰を背景に、製紙メーカー各社が相次いで値上げを実施しています。インキも、顔料や樹脂の原料となる原油価格の上昇の影響を直接的に受けます。

さらに、工場を稼働させるための電気代やガス代といったエネルギー価格の高騰も深刻です。印刷機や空調設備など、大量の電力を消費する印刷工場にとって、電気料金の値上げは固定費の増大に直結し、経営の重荷となっています。

問題なのは、これらのコスト上昇分を、製品やサービスの価格に十分に転嫁できていないことです。長年のデフレ経済と業界内の激しい価格競争により、顧客からは常にコストダウンを求められる環境にあります。そのような中で値上げ交渉を行うことは容易ではなく、多くの企業が自社の利益を削ってコスト上昇分を吸収せざるを得ない状況に陥っています。

この状況は、企業の体力を奪い、本来であれば行うべき未来への投資(デジタル化、新設備導入、人材育成など)を停滞させる大きな要因となります。コスト管理を徹底するとともに、単なる価格競争から脱却し、付加価値で勝負できるビジネスモデルへと転換することが、これまで以上に強く求められています。

⑤環境問題への対応強化の必要性

かつては「紙を大量に消費する環境負荷の高い産業」というイメージを持たれがちだった印刷業界ですが、現代においては、環境問題への対応が企業の存続を左右する重要な経営課題となっています。

顧客である企業や官公庁が、サプライチェーン全体での環境配慮を重視するようになっており、取引先にFSC認証(適切に管理された森林の木材から作られた製品であることを証明する国際的な認証)やグリーンプリンティング認定(印刷産業の環境配慮自主基準を達成した工場・事業所を認定する制度)といった環境認証の取得を求めるケースが増えています。これらの認証がなければ、入札に参加できなかったり、取引から外されたりするリスクがあります。

具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 環境配慮型資材の利用: FSC認証紙、再生紙、非木材紙(バガス紙など)の利用。石油系溶剤を含まないベジタブルオイルインキや、米ぬかから作られるライスインキの採用。

- 化学物質の削減: 印刷工程で発生するVOC(揮発性有機化合物)を削減するための設備導入や、湿し水を使わない「水なし印刷」の採用。

- 省エネルギー・廃棄物削減: 工場のLED化、省エネ性能の高い設備の導入、生産工程での損紙(ヤレ紙)の削減、廃棄物のリサイクル率向上など。

- カーボンオフセット: 印刷物の製造過程で排出されるCO2を、植林活動やクリーンエネルギー事業への投資によって相殺(オフセット)するサービスの提供。

これらの取り組みは、単なるコスト増や手間と捉えるべきではありません。環境対応を自社の強みとして積極的にアピールすることで、環境意識の高い顧客から選ばれる理由となり、新たなビジネスチャンスに繋がります。 例えば、環境報告書やCSRレポートの制作を受注する際に、自社がいかに環境に配慮しているかを具体的に示すことができれば、大きな説得力を持ちます。環境問題への対応は、もはや社会的責任(CSR)であると同時に、競争戦略の一環でもあるのです。

印刷業界の今後の生き残り戦略6選

業界が直面する厳しい課題を乗り越え、未来を切り拓くためには、従来の延長線上にはない、大胆な発想と実行力が求められます。ここでは、これからの印刷業界が取るべき具体的な生き残り戦略を6つ提案します。これらは単独ではなく、複合的に取り組むことで相乗効果が期待できます。

①デジタル分野への事業展開

印刷業界の生き残り戦略として最も重要かつ不可欠なのが、印刷で培った資産を活かしたデジタル分野への事業展開です。需要が紙からデジタルへシフトしているのであれば、自らもそのシフトに対応し、顧客のデジタル領域における課題解決をサポートするパートナーへと変貌を遂げる必要があります。

Webサイト制作やマーケティング支援

多くの印刷会社には、長年の経験で培った「顧客の伝えたい情報を整理し、分かりやすく、魅力的に見せる」という編集・デザイン能力があります。このスキルは、Webサイトやデジタルコンテンツの制作にそのまま応用できます。

例えば、これまで企業のパンフレットや会社案内を制作してきたノウハウは、コーポレートサイトや採用サイトのコンテンツ企画・デザインに活かせます。商品の魅力を伝えるカタログ制作のスキルは、ECサイトの商品ページの作り込みや、ランディングページ(LP)の制作に応用できるでしょう。

しかし、単に見た目の良いWebサイトを作るだけでは不十分です。重要なのは、その先の「Webサイトを活用して、いかに顧客のビジネスに貢献するか」という視点です。具体的には、以下のようなマーケティング支援サービスまで領域を広げることが求められます。

- SEO(検索エンジン最適化): 制作したWebサイトがGoogleなどの検索エンジンで上位に表示されるように施策を行い、潜在顧客からのアクセスを増やします。

- コンテンツマーケティング: 顧客のターゲット層にとって有益なブログ記事や導入事例などを継続的に発信し、見込み客を育成します。

- Web広告運用: リスティング広告やSNS広告などを活用し、効果的にターゲット層へアプローチします。

- SNSアカウント運用代行: Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などの企業アカウントの投稿企画、作成、分析などを代行します。

- アクセス解析と改善提案: Google Analyticsなどのツールを用いてWebサイトの現状を分析し、データに基づいて改善策を提案・実行します。

印刷物とデジタル施策を連動させたクロスメディア提案ができることも、印刷会社ならではの強みです。例えば、「展示会で配布するパンフレットにQRコードを掲載し、詳細情報や限定コンテンツを配信するWebサイトへ誘導する。そこで得たリード情報に対して、後日パーソナライズされたDMを送付する」といった、オンラインとオフラインを組み合わせた立体的なアプローチは、顧客にとって非常に価値の高い提案となります。

電子書籍やデジタルコンテンツの制作

出版印刷を手掛けてきた印刷会社であれば、そのDTPデータ制作ノウハウを活かして電子書籍市場に参入するのは自然な流れです。単に紙の書籍をEPUBなどの電子書籍フォーマットに変換するだけでなく、動画や音声を埋め込んだリッチコンテンツの制作や、販売プラットフォームへの登録代行まで手掛けることで、付加価値を高めることができます。

また、企業のカタログやマニュアル、社内報なども、デジタル化のニーズが非常に高い分野です。ページをめくる感覚を再現した「デジタルブック」は、Webサイト上で手軽に閲覧でき、リンクを埋め込んだり、閲覧状況を分析したりすることも可能です。動画やインタラクティブな要素を組み込んだデジタルマニュアルは、紙よりも分かりやすく、更新も容易であるため、製造業などを中心に需要が拡大しています。

これらのデジタルコンテンツ制作は、「情報を加工し、最適な形で届ける」という印刷業の本質的な価値を、デジタルという新しいキャンバスの上で表現することに他なりません。

②付加価値の高い特殊印刷の提供

デジタル化が進む一方で、「紙だからこそできる表現」「デジタルでは再現できない価値」への注目も高まっています。コモディティ化した一般的なカラー印刷で価格競争に陥るのではなく、技術的な参入障壁が高い「特殊印刷」に特化することも、有力な生き残り戦略です。

特殊印刷は、製品やブランドに高級感、独自性、機能性といった付加価値を与え、消費者の五感を刺激します。

| 特殊印刷・加工の例 | 提供できる価値・用途 |

|---|---|

| 箔押し | 金や銀などの箔を熱と圧力で転写する。高級感、特別感を演出し、名刺、招待状、パッケージなどに利用。 |

| エンボス・デボス加工 | 紙に圧力をかけて凹凸を付ける。立体感や手触りの面白さを与え、ロゴやマークを際立たせる。 |

| UV厚盛り印刷 | 紫外線硬化インキを厚く盛り上げて印刷する。ニスのような光沢と立体感を出し、デザインのアクセントに。 |

| 活版印刷 | 凸版を使って圧力をかけて印刷する。独特の印圧による凹みとインキの風合いが魅力で、こだわりの名刺やカードに。 |

| 抗菌・抗ウイルス印刷 | 表面に抗菌・抗ウイルス効果のあるニスを塗布。衛生意識の高まりを受け、メニューやパンフレット、パッケージで需要増。 |

| AR(拡張現実)対応印刷 | 印刷物にスマートフォンをかざすと、動画や3Dモデルなどのデジタルコンテンツが飛び出す。印刷物をデジタルへの入り口にする。 |

これらの特殊印刷は、一般的な印刷に比べて単価が高く、利益率を確保しやすいというメリットがあります。また、高度な技術や専用の設備が必要なため、他社が容易に模倣できず、価格競争に巻き込まれにくいのが特徴です。

重要なのは、「こんな技術があります」と紹介するだけでなく、「この技術を使えば、お客様のこんな課題を解決できます」と提案することです。例えば、高級化粧品のブランドに対しては、「箔押しとエンボス加工を組み合わせることで、競合製品との差別化を図り、店頭でのブランド価値を高めませんか?」と提案できます。技術力を顧客のビジネス価値に転換する提案力が、特殊印刷を成功させる鍵となります。

③BPO(業務代行)サービスの展開

印刷業の枠組みを大きく超え、顧客の業務プロセスの一部を丸ごと請け負うBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスも、有力な成長戦略です。印刷物は、多くの場合、何らかの業務フローの一部として発生します。その前後の工程まで含めてワンストップで代行することで、顧客にとってなくてはならないパートナーになることを目指します。

印刷会社が展開しやすいBPOサービスには、以下のようなものがあります。

- ダイレクトメール(DM)関連業務: 企画・デザイン・印刷だけでなく、宛名印字、封入・封緘、発送代行、さらには発送後の効果測定までを一貫して請け負います。

- 帳票・通知物関連業務: 金融機関や自治体などから預かったデータに基づき、請求書や各種通知書をパーソナライズして印刷し、封入・発送するサービスです。高度なデータ処理能力とセキュリティ体制が求められます。

- 販促物・ノベルティの管理・発送業務: 企業の各支店や店舗から依頼のあった販促物(ポスター、POPなど)やノベルティグッズを、印刷会社が在庫として管理し、指示に応じて各拠点に発送します。顧客は在庫管理の手間や保管スペースから解放されます。

- ドキュメント電子化・管理サービス: 企業が保管している大量の紙の書類をスキャニングして電子データ化し、検索可能なデータベースを構築するサービスです。

これらのBPOサービスは、単発の印刷受注に比べて、継続的な契約に繋がりやすく、安定した収益基盤を築けるという大きなメリットがあります。顧客にとっては、ノンコア業務を外部の専門家に委託することで、自社のリソースを本来のコア業務に集中できるという価値があります。「印刷屋さん」から、顧客の業務効率化を支援する「ビジネスパートナー」へと、自社の立ち位置を変革する戦略と言えるでしょう。

④課題解決型のソリューション提案への転換

これまでの戦略の根底にある、最も重要なマインドセットの転換が、「モノ(印刷物)売り」から「コト(課題解決)売り」への転換、すなわち「ソリューションプロバイダー」への変革です。

従来の印刷会社の営業は、顧客から「この仕様でチラシを1万部」と依頼されて見積もりを出す「御用聞き」スタイルが中心でした。しかし、このスタイルでは価格競争から抜け出すことはできません。

これからの印刷会社の営業・企画担当者に求められるのは、顧客との対話の中から、顧客自身も気づいていないような本質的な課題を引き出し、その解決策を提案する能力です。

| 従来の営業(モノ売り) | ソリューション営業(コト売り) |

|---|---|

| 起点 | 顧客からの依頼(仕様書) |

| 提案内容 | 印刷物の仕様、価格、納期 |

| 役割 | 受注者(サプライヤー) |

| ゴール | 印刷物の納品 |

例えば、ある飲食店の店主から「新しいメニューを印刷したい」という相談を受けたとします。従来の営業であれば、デザインや紙の種類、部数を確認して見積もりを出すでしょう。しかし、ソリューション営業は違います。「なぜメニューを新しくしたいのですか?」と深掘りします。すると、「最近、客単価が下がってきていて、もっと利益率の高いコース料理を注文してほしい」という本質的な課題が見えてくるかもしれません。

その課題に対して、「でしたら、単にメニューを新しくするだけでなく、コース料理の魅力を伝える特集ページを作りましょう。さらに、その内容をWebサイトやSNSでも発信し、Web予約に繋げるためのQRコードもメニューに掲載しませんか?来店客には次回来店時に使えるクーポン付きのショップカードをお渡しして、リピート率も高めましょう」といった、印刷物を核としながらも、Webや販促ツールを組み合わせた総合的な提案が可能になります。

このような課題解決型の提案を行うためには、印刷の知識だけでなく、マーケティング全般の知識、顧客の業界に関する深い理解、そして何よりも高いコミュニケーション能力と企画力が不可欠です。自社を「印刷技術を持つコンサルティング会社」と再定義することが、高付加価値化への道を開きます。

⑤DX推進による業務効率化と新サービスの創出

顧客へのデジタル提案だけでなく、自社の業務プロセスをデジタル化する「社内DX」も、生き残りのためには不可欠です。社内の非効率な業務を徹底的に見直し、自動化・効率化することで、コスト削減と生産性向上を実現します。

具体的には、以下のようなシステムの導入が考えられます。

- MIS(Management Information System:経営情報システム): 見積もり、受注、工程管理、在庫管理、原価管理、請求といった一連の業務を一元管理するシステムです。情報の属人化を防ぎ、経営状況をリアルタイムに可視化することで、迅速な意思決定を支援します。

- W2P(Web to Print): 顧客がWebサイト上でデザインの選択や編集、データの入稿、発注、決済までをセルフサービスで行えるシステムです。名刺やチラシといった定型的な印刷物に適しており、24時間受注が可能になる上、営業やオペレーターの対応工数を大幅に削減できます。

- RPA(Robotic Process Automation): 定型的なPC操作をソフトウェアロボットに自動化させるツールです。データ入力や帳票作成といった単純作業を自動化し、従業員がより創造的な業務に集中できる環境を作ります。

これらのDX推進によって創出された時間や人的リソース、そして削減できたコストを、①〜④で挙げたような新たなサービス開発や人材育成に再投資する。この好循環を生み出すことが、持続的な成長の鍵となります。DXは単なるコスト削減策ではなく、企業変革のためのエンジンなのです。

⑥M&Aによる事業基盤の強化

自社単独での変革が難しい場合、M&A(合併・買収)は、必要なリソースを短期間で獲得するための強力な選択肢となります。

例えば、デジタル分野への進出を目指す印刷会社が、Web制作会社やデジタルマーケティング会社を買収すれば、デジタル人材やノウハウ、顧客基盤を一気に手に入れることができます。ゼロから事業を立ち上げるよりも、時間とリスクを大幅に圧縮できます。

また、同業の印刷会社との合併は、スケールメリットを追求する上で有効です。生産設備を集約して稼働率を高めたり、資材の共同購入でコストを削減したり、営業エリアを相互補完したりすることが可能です。厳しい環境を生き抜くために、ライバル企業が手を取り合って一つの大きな企業グループとなる動きは、今後さらに加速していくでしょう。

もちろん、M&Aは売り手側にとっても重要な戦略です。後継者が見つからない中小企業にとっては、事業と従業員の雇用を存続させるための有効な手段となります。自社の強み(特定の技術、優良な顧客基盤など)を磨き、企業価値を高めておくことで、より良い条件でのM&Aが実現しやすくなります。

M&Aはもはや大手企業だけのものではなく、すべての中小企業が経営戦略の一環として検討すべき選択肢となっています。自社の未来を考えた時、「買う」側になるのか、「売る」側になるのか、あるいは「組む」相手を探すのか、常に多角的な視点を持つことが重要です。

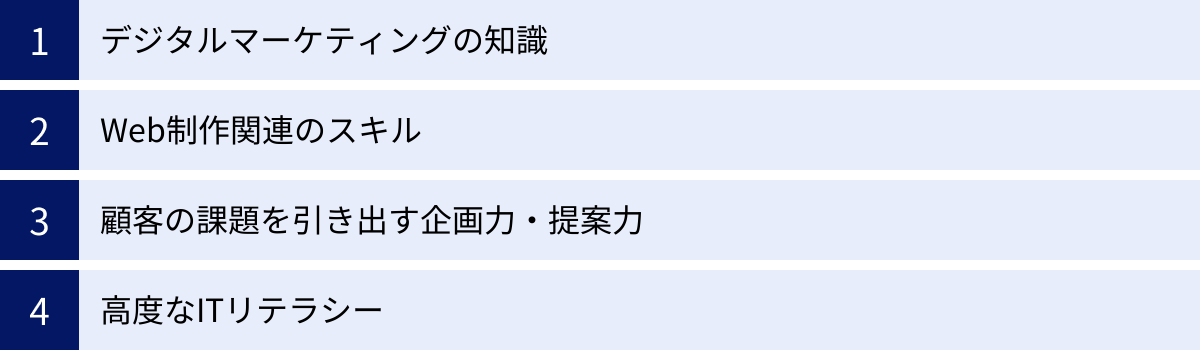

これからの印刷業界で求められるスキル

印刷業界が生き残り、さらに成長していくためには、そこで働く人材のスキルセットも大きく変化していく必要があります。従来の専門技術に加えて、デジタル時代に対応した新たな能力が不可欠です。ここでは、これからの印刷業界で特に重要となる4つのスキルを解説します。

デジタルマーケティングの知識

顧客の課題が「売上を上げたい」「集客したい」といったマーケティング領域にシフトしている以上、それに応えるためのデジタルマーケティングの知識は、もはや営業や企画担当者にとって必須スキルと言えます。

具体的には、以下のような知識が求められます。

- SEO/SEM: 顧客のWebサイトが検索結果で上位表示されるためのSEOの基本原則や、リスティング広告(SEM)の運用方法に関する知識。

- コンテンツマーケティング: ターゲット顧客に価値ある情報を提供し、見込み客を育成するための手法。どのようなコンテンツが求められているかを企画する力。

- SNSマーケティング: X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINEなどを活用した情報発信、広告、キャンペーンの手法。各プラットフォームの特性を理解していること。

- アクセス解析: Google Analyticsなどのツールを使い、WebサイトのPV数、ユーザー属性、流入経路、コンバージョン率などを分析し、改善点を見つけ出す能力。

- MA(マーケティングオートメーション): ツールを活用して見込み客の情報を一元管理し、行動履歴に応じて最適なアプローチを自動化する手法の知識。

これらの知識を持つことで、顧客に対して「印刷物を作りましょう」という提案だけでなく、「Webサイトのこの部分を改善し、連動したSNSキャンペーンを展開して、最後に印刷DMで刈り取りましょう」といった、データに基づいた説得力のある統合的なマーケティングプランを提案できるようになります。

Web制作関連のスキル

デジタル分野への事業展開を本格的に進める上で、Web制作に関する基本的なスキルも重要になります。デザイナーやプログラマーでなくても、その仕組みや言語を理解していることは、顧客とのコミュニケーションや外部パートナーとの連携を円滑にします。

- HTML/CSS: Webページの構造を定義するHTMLと、デザインを定義するCSSの基礎知識。簡単な修正であれば自分で対応できるレベルが理想です。

- JavaScript: Webページに動きやインタラクティブな機能を追加するためのプログラミング言語。どのようなことが実現可能なのかを理解しておくことが重要です。

- CMS(コンテンツ管理システム): WordPressに代表される、プログラミング知識がなくてもWebサイトの更新・管理ができるシステムの知識。顧客にCMS導入を提案したり、操作方法をレクチャーしたりする場面で役立ちます。

- UI/UXデザイン: UI(ユーザーインターフェース)は「ユーザーとの接点」、UX(ユーザーエクスペリエンス)は「ユーザー体験」を指します。ユーザーにとって「使いやすく、分かりやすく、心地よい」Webサイトやアプリを設計するための考え方や原則を理解していることは、制作物の価値を大きく左右します。

- Webディレクション: サイトの目的設定、要件定義、スケジュール管理、品質管理など、Webサイト制作プロジェクト全体を統括し、成功に導くスキル。

これらのスキルは、印刷物のDTPオペレーターがキャリアチェンジを目指す上でも非常に有効です。IllustratorやPhotoshopといった既存のスキルと親和性が高く、WebデザイナーやUIデザイナーとして活躍の場を広げることが可能です。

顧客の課題を引き出す企画力・提案力

技術や知識以上に、これからの印刷業界で価値を生むのが「人間ならではのスキル」です。その中核となるのが、顧客のビジネスに深く入り込み、本質的な課題を発見し、解決策を創造する「企画力・提案力」です。

これは、単に話が上手いということではありません。以下の要素からなる総合的な能力です。

- ヒアリング能力: 顧客の言葉を鵜呑みにせず、「なぜそう思うのか?」「最終的なゴールは何か?」といった質問を投げかけ、表面的な要望の奥にある潜在的なニーズや課題を掘り起こす力。

- 情報収集・分析能力: 顧客の業界動向、競合の状況、市場のトレンドなどをリサーチし、客観的なデータに基づいて現状を分析する力。

- ロジカルシンキング(論理的思考力): 複雑な問題を構造的に分解し、課題の根本原因を特定し、解決までの道筋を論理的に組み立てる力。

- 発想力・創造力: 論理だけでは生まれない、既成概念にとらわれない新しいアイデアや、複数の要素を組み合わせた独自の解決策を生み出す力。

- プレゼンテーション能力: 組み立てた企画・提案を、相手に分かりやすく、魅力的に伝え、納得して行動に移してもらう力。

「あなたに相談すれば、自分たちでは思いつかなかった解決策が見つかる」と顧客に思わせること。これこそが、AIや単なる作業代行者には真似のできない、付加価値の源泉となります。この能力は、営業職だけでなく、すべての職種において求められるようになります。

高度なITリテラシー

社内のDX推進や、データに基づいた経営判断を行うためには、全従業員のITリテラシーの底上げが欠かせません。ITリテラシーとは、単にPCが使えるということではなく、情報技術を効果的に活用して、業務の生産性を高めたり、新たな価値を創造したりする能力を指します。

具体的には、

- クラウドサービスの活用: クラウドストレージ(Google Drive, Dropboxなど)、コミュニケーションツール(Slack, Microsoft Teamsなど)、プロジェクト管理ツール(Asana, Trelloなど)を日常的に使いこなし、チームでの情報共有や共同作業を効率的に行う能力。

- データ分析・活用の基礎: Excelの高度な機能(ピボットテーブル、関数など)や、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを使い、売上データや顧客データを分析し、ビジネスに活かす洞察を得る能力。

- 情報セキュリティへの意識: パスワードの適切な管理、不審なメールへの対処、個人情報や機密情報の取り扱いなど、情報漏洩などのリスクから会社を守るための知識と行動。

- 新しいツールや技術への学習意欲: 次々と登場する新しいITツールやデジタルサービスに対して、抵抗なく学び、自らの業務に取り入れていこうとする姿勢。

これらのITリテラシーは、特定の部署だけでなく、経営層から現場のオペレーターまで、すべての階層で求められます。組織全体のITリテラシーが向上することで、業務効率化がスムーズに進み、データに基づいた意思決定文化が醸成され、企業全体の競争力強化に繋がります。

参考:印刷業界の主な職種と仕事内容

これまでの内容を踏まえ、印刷業界の伝統的な職種が、今後どのように変化していくのか、その仕事内容と求められるスキルの変化を整理しておきましょう。業界への就職・転職を考えている方は、自身のキャリアパスを考える上で参考にしてください。

| 職種 | 主な仕事内容(従来) | 今後の役割と求められるスキルの変化 |

|---|---|---|

| 営業・企画 | 既存顧客へのルート営業、見積作成、受注活動、仕様の打ち合わせ。 | 【課題解決パートナー】 顧客の経営課題をヒアリングし、印刷物とデジタル施策を組み合わせたソリューションを企画・提案する。デジタルマーケティング知識、企画力、コンサルティング能力が必須となる。 |

| DTPオペレーター | Illustrator, Photoshop, InDesignを使い、入稿データのチェック、修正、面付け作業を行う。 | 【クロスメディアクリエイター】 紙媒体のデザインスキルを活かし、Webデザイン、UI/UXデザイン、バナー制作、動画編集など、デジタルコンテンツ制作へと領域を拡大する。 |

| 印刷オペレーター | オフセット印刷機やデジタル印刷機を操作し、色調管理、品質管理、メンテナンスを行う。 | 【生産技術スペシャリスト】 デジタル印刷機の普及に伴い、データ管理能力やネットワーク知識が重要に。多品種小ロット生産への効率的な対応力や、自動化設備の運用・管理スキルが求められる。 |

| 製本・加工オペレーター | 断裁、折り、丁合、製本、表面加工(PP貼りなど)といった後工程の機械操作を行う。 | 【付加価値創造エンジニア】 箔押しやエンボスといった特殊加工の専門技術を深化させ、他社には真似できない品質を実現する。多種多様な加工に対応できる多能工化も進む。 |

営業・企画

従来の営業は、顧客との関係性や価格交渉力が重視される「ルート営業」が中心でした。しかし今後は、顧客のビジネスを深く理解し、マーケティング課題を解決する「ソリューション営業」へと役割が大きく変わります。印刷の知識はもちろんのこと、Web、SNS、イベントといった多様なメディアの知識を駆使し、最適なコミュニケーションプランを設計・提案する能力が求められます。まさに、本記事で解説した「求められるスキル」を最も体現すべき職種と言えます。

DTPオペレーター

DTPオペレーターは、正確なデータを作成する「作業者」から、情報を効果的に伝える「表現者」としての役割がより強まります。紙媒体で培ったレイアウト構成力や色彩感覚、タイポグラフィの知識は、Webデザインの世界でも非常に強力な武器となります。今後は、Webサイトやバナー、電子書籍といったデジタルメディアのデザインにも対応できる「クロスメディアデザイナー」へと進化していくことが期待されます。Adobe XDやFigmaといったUIデザインツールのスキルを習得することも、キャリアアップに繋がるでしょう。

印刷オペレーター

印刷オペレーターの仕事も、機械の前に立つだけの仕事ではなくなります。デジタル印刷機の普及により、PC上で印刷データを管理し、バリアブル印刷(一枚一枚内容を変える印刷)のような複雑なジョブを正確に処理するスキルが重要になります。また、MIS(経営情報システム)と連携し、生産状況をリアルタイムにデータで管理・分析するなど、工場全体の生産性を向上させる視点が求められます。アナログな職人技と、デジタルな管理能力の両方を兼ね備えた人材が価値を高めていきます。

製本・加工オペレーター

印刷の最終工程を担う製本・加工は、印刷物の付加価値を大きく左右する重要な役割を担います。一般的な製本だけでなく、特殊な折り加工や、箔押し、型抜きといった技術で、他にはないユニークな製品を生み出すことが求められます。多品種小ロット化に対応するため、様々な機械を扱える多能工化や、段取り替えのスピードアップも重要です。熟練の技が、デジタル時代における「モノとしての価値」を創造する源泉となります。

まとめ

本記事では、「印刷業に将来性はない」と言われる理由から、業界の現状と課題、そして未来に向けた生き残り戦略までを網羅的に解説してきました。

ペーパーレス化の加速、市場規模の縮小、デジタル媒体の台頭といった逆風は、紛れもない事実です。これらの構造的な変化に目を向けず、従来の「言われたものを作る」という印刷物製造業のビジネスモデルに安住していては、淘汰の波にのまれてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、視点を変えれば、この変化は新たなチャンスに満ちています。

- 印刷で培った編集・デザイン能力は、Webサイトやデジタルコンテンツ制作に活かせます。

- 「紙ならではの価値」を追求した特殊印刷は、価格競争から脱却する武器になります。

- 顧客の業務プロセスを支援するBPOサービスは、安定した収益基盤を築きます。

- 最大の変革は、「モノ売り」から「コト売り」へ、つまり顧客の課題を解決するソリューションプロバイダーへと自らを再定義することです。

この変革を成し遂げるためには、デジタルマーケティングやWeb制作のスキル、そして顧客の課題を深く洞察する企画力・提案力が不可欠です。

結論として、「印刷業」という枠組みそのものに将来性がないわけではありません。将来性がないのは、変化を拒み、過去の成功体験に固執する企業や働き方です。

自社の強みを再認識し、デジタル化の波を乗りこなし、顧客にとっての価値を再定義できた企業には、情報コミュニケーション産業の担い手として、これからも広大な活躍のフィールドが広がっています。この記事が、その厳しいながらも可能性に満ちた未来へ踏み出すための一助となれば幸いです。