医薬品製造業は、人々の生命と健康を根底から支える、極めて重要な産業です。私たちが病気や怪我をした際に使用する医薬品は、この業界の厳格な品質管理と高度な技術力によって生み出されています。この記事では、医薬品製造業の全体像を深く理解するために、その定義から具体的な仕事内容、働く魅力や大変なこと、将来性、さらには業界で働くために必要な許可やスキルに至るまで、あらゆる側面から徹底的に解説します。

医薬品製造に関心がある学生の方、他業種からの転職を考えている社会人の方、そして自社の事業として医薬品製造への参入を検討している企業担当者の方まで、幅広い読者にとって有益な情報を提供することを目指します。この記事を最後まで読めば、医薬品製造業という専門性の高い世界への理解が深まり、自身のキャリアや事業戦略を考える上での確かな指針となるでしょう。

目次

医薬品製造業とは

医薬品製造業とは、その名の通り、病気の診断、治療、予防に使用される医薬品を製造する産業を指します。具体的には、有効成分となる原薬を合成・抽出し、それを錠剤、カプセル剤、注射剤、軟膏剤といった様々な形(剤形)に加工(製剤)し、最終製品として包装・出荷するまでの一連の工程を担います。

この産業の最大の特徴は、製品が人の生命に直接関わるため、極めて高い品質と安全性が求められる点にあります。そのため、医薬品医療機器等法(旧薬事法)をはじめとする国内外の厳しい法規制のもとで事業が運営されています。特に、医薬品の製造管理および品質管理の基準であるGMP(Good Manufacturing Practice)の遵守は、医薬品製造業者にとって絶対的な義務です。GMPは、原材料の受け入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において、人為的な誤りを最小限にし、医薬品が汚染されたり品質が低下したりするのを防ぐための体系的なルールです。

医薬品製造業は、一般的に「製薬会社」という言葉で一括りにされがちですが、その事業形態は多様化しています。自社で新薬の研究開発から製造、販売までを一貫して行う大手製薬企業(新薬メーカー)はもちろん、特許が切れた医薬品(先発医薬品)と同じ有効成分を用いて製造されるジェネリック医薬品(後発医薬品)を専門に手掛けるメーカーも大きな存在感を示しています。

さらに近年では、CMO(Contract Manufacturing Organization:医薬品製造受託機関)やCDMO(Contract Development and Manufacturing Organization:医薬品開発製造受託機関)といった、他の製薬会社からの委託を受けて医薬品の製造や開発・製造を専門に行う企業も増加しています。これにより、研究開発に特化したバイオベンチャーなどが、自社で大規模な製造設備を持たずとも医薬品を市場に供給できるようになり、医薬品業界全体のイノベーションを加速させる一因となっています。

製造される医薬品は、大きく二つに分類されます。一つは、医師の処方箋に基づいて使用される「医療用医薬品」であり、もう一つは、薬局やドラッグストアで直接購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」です。医療用医薬品は薬理作用が強いものが多く、製造にはより厳格な管理が求められます。一方、一般用医薬品も、安全性が十分に確認されたものでなければならず、どちらの製造においても品質に対する妥協は一切許されません。

このように、医薬品製造業は、高度な科学技術と厳格な品質管理体制を基盤として、人々の健康な生活に不可欠な医薬品を安定的かつ安全に供給するという、極めて重要な社会的使命を担っている産業なのです。

医薬品製造業の主な仕事内容

医薬品製造業の仕事は、単に機械を操作して薬を作るだけではありません。一つの医薬品が患者さんの手元に届くまでには、非常に多くの専門的な職種が連携し、複雑なプロセスを遂行しています。ここでは、その主な仕事内容を「製造工程」「品質管理・品質保証」「研究・開発」の3つの大きなカテゴリに分けて、それぞれをさらに詳しく解説します。

製造工程

製造工程は、医薬品そのものを形づくる、ものづくりの中心的な部分です。この工程は、大きく「原薬の製造」「製剤」「包装・表示・保管」の3つのステップに分かれています。

原薬の製造

原薬とは、医薬品に含まれる有効成分そのものを指します。この原薬がなければ、薬としての効果は発揮されません。原薬の製造は、医薬品づくりの出発点であり、非常に高度な化学的・生物学的知識と技術が求められる工程です。

製造方法は大きく分けて2種類あります。一つは「化学合成」です。これは、比較的単純な化学物質を原料として、複数の化学反応を段階的に繰り返し、目的の複雑な構造を持つ有効成分を合成する方法です。反応釜(リアクター)と呼ばれる大きなタンクの中で、温度、圧力、時間などを精密にコントロールしながら反応を進めます。目的物以外の不純物が生成されないよう、また、反応が暴走しないよう、厳密な管理下で作業が行われます。

もう一つは「バイオテクノロジー」を用いる方法です。特に近年増加しているバイオ医薬品(抗体医薬品など)の製造で用いられます。これは、遺伝子組換え技術を利用して、有効成分(主にタンパク質)を産生するように設計された微生物や動物細胞を大規模に培養し、その培養液から目的の原薬を抽出・精製する方法です。培養条件のわずかな違いが製品の品質に大きく影響するため、極めて清浄度の高い環境(クリーンルーム)と精密な制御技術が不可欠となります。

いずれの方法で製造された原薬も、最終的にはクロマトグラフィーなどの高度な分離精製技術を用いて不純物を徹底的に除去し、極めて高い純度にまで精製されて、次の製剤工程へと送られます。

製剤

製剤は、原薬を、患者さんが服用・使用しやすい形(剤形)に加工する工程です。原薬は粉末状であることが多いですが、そのままでは飲みにくかったり、体内でうまく吸収されなかったり、あるいは不安定で分解しやすかったりします。そこで、添加剤(賦形剤、結合剤、崩壊剤など)を加え、様々な剤形へと加工します。

代表的な剤形と、その製造工程の概要は以下の通りです。

- 錠剤(タブレット): 原薬と添加剤を混合し、顆粒にした後、打錠機という機械で高圧をかけて圧縮成形します。薬の吸収速度をコントロールしたり、苦味をマスキングしたりするために、表面にコーティングを施すこともあります。

- カプセル剤: 原薬と添加剤を混ぜた粉末や顆粒を、ゼラチンなどで作られたカプセルに充填します。これにより、薬の匂いや味をカバーできます。

- 注射剤: 原薬を注射用水などに溶解または懸濁させ、アンプルやバイアルといった容器に無菌的に充呈します。注射剤は直接体内に入るため、製造環境の無菌性の確保が最も厳しく求められる工程です。作業員は特別な作業着を着用し、徹底的に管理されたクリーンルーム内で作業を行います。

- 軟膏剤・クリーム剤: 原薬をワセリンなどの基剤と均一に練り合わせ、チューブなどに充填します。

これらの製剤工程では、成分の均一性、重量、硬さ、溶けやすさなどが規格通りになっているか、常に監視・検査しながら作業が進められます。

包装・表示・保管

製剤工程を経て完成した医薬品は、最終的な包装・表示工程へと進みます。この工程の目的は、医薬品の品質を流通・使用過程で維持し、かつ、必要な情報を正確に伝えることです。

まず、一次包装として、錠剤はPTP(Press Through Pack)シートや瓶に、注射剤はバイアルやアンプルに直接詰められます。この包装は、光、湿気、酸素などから医薬品を保護し、安定性を保つための重要な役割を担っています。

次に、添付文書(効能・効果、用法・用量、副作用などの重要な情報が記載された説明書)とともに化粧箱に入れる二次包装が行われます。箱には、法律で定められた製品名、有効成分、含有量、製造番号、使用期限などが正確に表示されます。製造番号(ロット番号)は、万が一製品に問題が発生した際に、どの範囲の製品を回収すべきかを特定するためのトレーサビリティの要となる極めて重要な情報です。

包装が完了した製品は、定められた温度・湿度条件下で厳密に管理された倉庫に保管され、品質試験に合格した後、出荷の時を待ちます。

品質管理・品質保証

医薬品製造において、製造工程と並んで、あるいはそれ以上に重要とも言えるのが、品質管理(QC:Quality Control)と品質保証(QA:Quality Assurance)の役割です。この二つは密接に関連していますが、その役割は異なります。

品質管理(QC)は、いわば「製品の品質をチェックする」部門です。主な業務は、受け入れた原料、製造途中の製品(中間製品)、そして最終製品が、あらかじめ定められた規格や基準を満たしているかを確認するための試験・検査です。高速液体クロマトグラフィー(HPLC)などの分析機器を用いて成分の含有量を測定したり、無菌試験やエンドトキシン試験を行って微生物汚染がないかを確認したりします。試験結果が規格から外れた場合は、直ちに製造部門にフィードバックし、原因究明と対策を行います。QCは、規格外の製品が次の工程や市場へ流出するのを防ぐ「関所」のような役割を果たします。

一方、品質保証(QA)は、より俯瞰的な視点から「製品の品質を保証するための仕組み全体を管理する」部門です。QCが個々の製品の試験を行うのに対し、QAは、GMPに基づいた製造管理・品質管理体制が適切に構築され、かつ、その通りに運用されているかを監視・保証します。具体的には、製造手順書(SOP)や品質規格書の作成・改訂・管理、製造記録や試験記録の照査、従業員へのGMP教育訓練の実施、製造工程で発生した逸脱や変更の管理、顧客からの苦情対応、そして規制当局による査察への対応など、業務は多岐にわたります。

最終的に、すべての製造記録と品質管理記録を照査し、製品が問題なく製造されたことを確認した上で、市場への出荷を許可する最終判断を下すのがQAの最も重要な役割です。QAは、医薬品の品質を最終的に保証する「砦」と言えるでしょう。

研究・開発

医薬品製造業における研究・開発(R&D)は、未来の医療を創造する、企業の成長の原動力となる部門です。この部門の仕事は、新しい医薬品を生み出す「創薬研究」と、既存の医薬品を改良する「製剤開発」などに大別されます。

創薬研究は、病気のメカニズムを解明し、その原因となるタンパク質などに作用する新しい医薬品の候補物質を探し出す活動です。数万から数百万もの化合物の中から、有望なものを選び出す探索研究から始まり、動物実験などで安全性と有効性を確認する非臨床試験、そして実際にヒトで効果と安全性を検証する臨床試験(治験)へと進みます。このプロセスは10年以上の歳月と莫大な費用を要し、成功確率は極めて低い、非常に困難な道のりです。

製剤開発・工業化研究は、創薬研究で見出された有効成分(原薬)を、安定で、体内で効率よく吸収され、かつ使用しやすい医薬品(製剤)にするための技術を開発する仕事です。どのような添加剤を組み合わせるか、どのような製造方法(造粒、打錠、コーティングなど)が最適かを検討します。また、ラボスケールの製造法を、商業生産が可能な工場スケールにスケールアップするための検討(工業化研究)も重要な役割です。

これらの仕事は、常に新しい科学的知見や技術を取り入れながら進められ、医学、薬学、化学、生物学など、多様な分野の専門家たちの協業によって成り立っています。

医薬品製造業で働く魅力・やりがい

医薬品製造業は、厳しい規制と高い責任が求められる一方で、他では得がたい多くの魅力とやりがいがある仕事です。ここでは、この業界で働くことの具体的なメリットを4つの側面から掘り下げていきます。

社会貢献度が高い

医薬品製造業で働くことの最も大きなやりがいは、自分の仕事が人々の命を救い、健康な生活を支えているという実感を得られることです。自分が製造や品質管理に携わった医薬品が、病気で苦しむ患者さんの治療に使われ、回復に貢献する。これは、他の多くの産業では味わうことのできない、非常に大きな使命感と誇りにつながります。

例えば、製造オペレーターであれば、日々の正確な作業の一つひとつが、規格通りの高品質な医薬品を生み出すための礎となります。品質管理担当者であれば、厳密な試験を通じて製品の安全性を保証することで、患者さんが安心して薬を使える状況を作り出しています。研究開発職であれば、新しい治療法を世に送り出し、これまで治らなかった病気に光を当てる可能性を秘めています。

自分の業務が、直接的・間接的にかかわらず、社会全体のウェルビーイング(幸福)に貢献しているという意識は、日々の仕事に対する強いモチベーションとなります。特に、パンデミックのような公衆衛生上の危機が発生した際には、ワクチンや治療薬を安定供給するという社会的使命を担うことになり、その重要性とやりがいは一層高まります。金銭的な報酬だけでは得られない、精神的な満足感がこの仕事の大きな魅力です。

安定した収入が期待でき、長く働きやすい

医薬品は、景気の良し悪しに関わらず、人々の生命と健康維持に不可欠なものです。そのため、医薬品業界は景気変動の影響を受けにくいディフェンシブ産業として知られています。好景気の時も不景気の時も、医薬品の需要が急激に落ち込むことは考えにくく、業界全体として安定した収益基盤を持っています。

この安定性は、そこで働く従業員の雇用と収入にも直結します。多くの製薬企業は経営基盤が強固であり、比較的高い水準の給与や充実した福利厚生を提供しています。厚生労働省の統計調査などを見ても、製造業の中でも特に給与水準が高い傾向にあります。

また、専門性が高い職種が多いため、一度スキルを身につければ、長期的にキャリアを形成しやすいという利点もあります。GMPに関する知識や品質管理・保証の経験、特定の製造技術などは、業界内で広く通用するポータブルスキルです。定年まで安心して働ける環境が整っている企業が多く、ライフプランを設計しやすい点も大きな魅力と言えるでしょう。経済的な安定とキャリアの継続性を求める人にとって、医薬品製造業は非常に魅力的な選択肢となります。

専門的な知識やスキルが身につく

医薬品製造の現場は、常に最先端の科学技術と隣り合わせです。日々の業務を通じて、薬学、化学、生物学、工学といった多岐にわたる分野の専門的な知識を深く学ぶことができます。

例えば、製造工程では、化学反応の原理や微生物培養の技術、製剤化のための物理化学的な知識が求められます。品質管理では、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)やガスクロマトグラフィー(GC)、質量分析(MS)といった高度な分析機器の操作技術や、データ解析能力が身につきます。品質保証では、GMPをはじめとする国内外の法規制に関する深い理解と、それを現場に適用するための論理的思考力や文書作成能力が養われます。

これらの知識やスキルは一朝一夕で身につくものではなく、継続的な学習と実践が不可欠です。しかし、一度習得すれば、それは自分自身の市場価値を大きく高める強力な武器となります。業界内でのキャリアアップはもちろん、仮に転職を考える際にも、その専門性は高く評価されます。常に知的好奇心を持ち、新しいことを学び続けたいという意欲のある人にとっては、自己成長を実感できる非常にやりがいのある環境です。

衛生的でクリーンな環境で働ける

医薬品は、その製造過程で微生物や異物が混入することが固く禁じられています。特に、注射剤などの無菌製剤を製造するエリアは、極めて清浄度の高いクリーンルームとなっており、徹底した衛生管理が行われています。

クリーンルーム内では、空気中の塵や微生物の数が厳密にコントロールされ、温度や湿度も一定に保たれています。そこで働く作業員は、専用の無塵衣やマスク、手袋、ゴーグルを着用し、エアシャワーを通ってから入室するなど、厳格なルールに従います。

このような環境は、一般的な製造業の工場と比べて、非常に衛生的で快適です。ホコリや油汚れ、大きな騒音などとは無縁の職場が多く、清潔な環境で働きたいと考える人にとっては大きなメリットとなります。化学物質を取り扱うため安全管理は徹底されていますが、物理的な汚れや粉塵に悩まされることはほとんどありません。アレルギー体質の人や、整理整頓されたクリーンな環境を好む人にとっては、理想的な職場と言えるでしょう。

医薬品製造業のきつい点・大変なこと

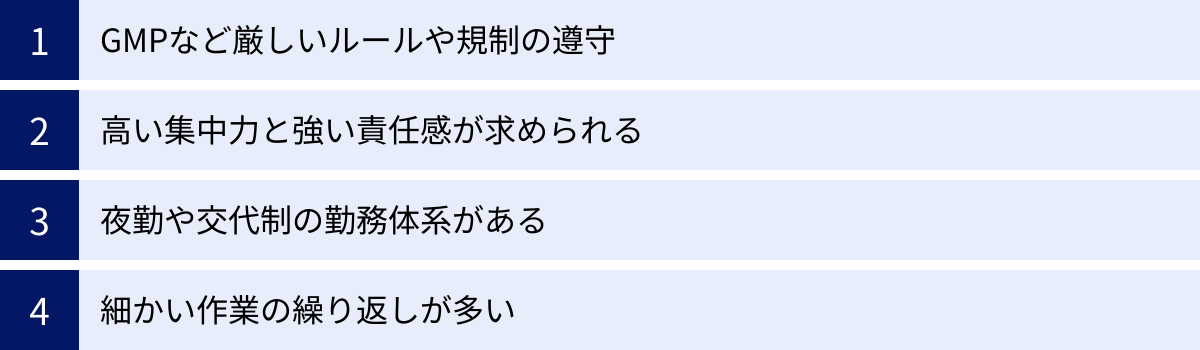

多くの魅力がある一方で、医薬品製造業には特有の厳しさや大変さも存在します。人の命に関わる製品を扱うからこその、高いレベルの要求が伴います。この業界を目指す上では、こうした側面も正しく理解しておくことが重要です。

GMPなど厳しいルールや規制の遵守

医薬品製造の現場は、GMP(Good Manufacturing Practice)という厳格なルールの下で運営されています。これは、医薬品の品質を保証するために、製造工程のすべてにおいて遵守すべき基準を定めたものです。原材料の受け入れから製造、試験、包装、出荷に至るまで、あらゆる作業がSOP(標準作業手順書)として文書化されており、作業員はその手順から逸脱することなく、正確に業務を遂行しなければなりません。

例えば、「Aのバルブを開けてからBのスイッチを入れる」という手順があれば、それを自己判断で「Bを先にした方が効率的だ」と変えることは絶対に許されません。すべての作業は記録に残すことが義務付けられており、なぜその作業を行ったのか、いつ、誰が、どの設備を使って行ったのかを後から追跡(トレース)できるようになっています。

こうしたルールは、製品の品質と安全性を確保するためには不可欠ですが、働く側にとっては窮屈に感じられることもあります。自分の裁量で工夫を凝らす余地が少なく、常に決められた手順を遵守することが求められるため、創造性や自由な発想を活かしたいタイプの人には、もどかしさを感じるかもしれません。ルールを遵守する規律性と、文書を作成・管理する几帳面さが常に求められる点が、この仕事の厳しさの一つです。

高い集中力と強い責任感が求められる

医薬品の品質におけるほんのわずかなミスが、患者さんの健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。例えば、有効成分の量が規格からずれていれば、薬の効果がなかったり、逆に副作用が強く出過ぎたりするかもしれません。異物が混入すれば、重篤な健康被害を引き起こすこともあり得ます。

そのため、医薬品製造に携わるすべての従業員には、極めて高い集中力と強い責任感が求められます。製造オペレーターは、機械の操作や原料の秤量でミリグラム単位のミスも許されません。品質管理担当者は、膨大なデータの中からわずかな異常も見逃さない鋭い観察力が必要です。品質保証担当者は、一つの出荷判断が会社の信頼、ひいては多くの患者さんの命に関わるという重圧の中で、冷静かつ的確な意思決定を下さなければなりません。

「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な妥協は一切通用しない世界です。常に緊張感を保ち、自分の仕事がもたらす影響の大きさを自覚し続ける必要があります。この精神的なプレッシャーは、この仕事の最も大変な部分であり、強い使命感がなければ乗り越えることは難しいでしょう。

夜勤や交代制の勤務体系がある

医薬品の製造、特に大規模な工場では、生産効率を高めるために製造設備を24時間体制で稼働させていることが少なくありません。特に、一度始めると途中で止められない化学反応や微生物の培養工程などがある場合は、連続運転が必須となります。

そのため、製造部門や、それに関連する一部の品質管理部門では、2交代制や3交代制といったシフト勤務が一般的です。日勤だけでなく、夕方から深夜までの勤務(準夜勤)や、深夜から朝までの勤務(夜勤)を担当することになります。

交代制勤務は、平日に休みが取れる、深夜手当がつくといったメリットがある一方で、生活リズムが不規則になりがちです。体内時計が乱れることで、睡眠不足になったり、体調を崩しやすくなったりすることもあります。家族や友人との時間が合わせにくくなるなど、プライベートな生活にも影響が出る可能性があります。こうした不規則な勤務体系に対応できる体力と自己管理能力が求められる点は、人によっては大きな負担となるでしょう。

細かい作業の繰り返しが多い

医薬品製造の仕事、特に製造オペレーターや品質管理の試験担当者の業務には、定型的な作業の繰り返しが多く含まれます。

製造現場では、毎日同じ手順書に従って、同じ原料を同じ量だけ秤量し、同じように機械に投入し、同じパラメータで装置を運転するといった作業が続きます。品質管理のラボでは、一日中、何十ものサンプルに対して同じ分析手順を繰り返すことも珍しくありません。

これらの作業は、製品の品質を均一に保つためには不可欠であり、一つひとつが重要な意味を持っています。しかし、毎日同じことの繰り返しであるため、人によっては単調で飽きやすいと感じるかもしれません。変化や刺激を求めるタイプの人には、退屈に感じられる可能性があります。地道なルーティンワークであっても、その重要性を理解し、集中力を切らさずに正確にこなし続ける忍耐力が、この仕事には不可欠です。

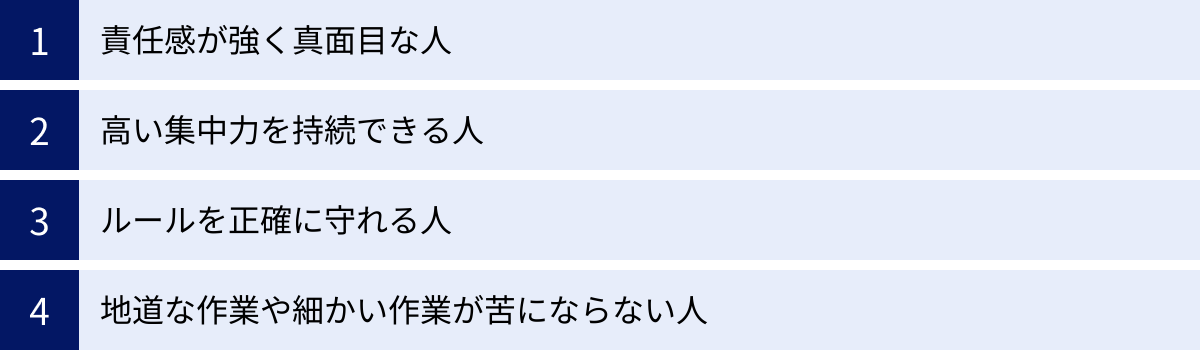

医薬品製造業に向いている人の特徴

医薬品製造業は、その専門性と高い責任感から、誰もが活躍できるわけではありません。しかし、特定の資質や性格を持つ人にとっては、非常にやりがいのある天職となり得ます。ここでは、医薬品製造業で成功しやすい人の特徴を具体的に解説します。

責任感が強く真面目な人

医薬品製造業で働く上で、最も根幹となる資質は「強い責任感」です。自分の仕事が、直接あるいは間接的に患者さんの生命や健康に関わっているという事実を常に意識し、誠実に業務に取り組む姿勢が不可欠です。

「これくらい大丈夫だろう」といった安易な妥協や、「手順書と違うけれど、この方が早い」といった自己判断は、重大な品質問題を引き起こす可能性があります。そのため、どんなに些細な作業であっても、その重要性を理解し、真摯に向き合える真面目さが求められます。

自分が製造した製品、品質を保証した製品に対して、プロフェッショナルとしての誇りと責任を持てる人。社会に貢献したいという強い意志があり、そのための努力を惜しまない人。こうした倫理観の高さと真面目さこそが、医薬品という特別な製品を扱う上で最も信頼される資質となります。

高い集中力を持続できる人

医薬品製造の現場では、高い精度が求められる作業が数多く存在します。製造オペレーターであれば、原料の正確な秤量や機械の精密な操作。品質管理担当者であれば、分析機器から得られるデータのチェックや、顕微鏡下での異物検査など、細心の注意を要する業務ばかりです。

これらの業務の中には、何時間も同じ作業を繰り返すルーティンワークも少なくありません。しかし、単調な作業であっても、決して気を抜くことは許されません。 集中力が途切れた一瞬の不注意が、ロット全体の不良につながる可能性があるからです。

したがって、長時間にわたって高いレベルの集中力を維持できる能力は、非常に重要なスキルです。周囲の環境に惑わされず、目の前の作業に没頭できる人や、単調な作業の中にも自分なりの工夫やリズムを見出して、質の高いパフォーマンスを維持できる人は、この業界で高く評価されるでしょう。

ルールを正確に守れる人

前述の通り、医薬品製造はGMPという厳格なルールに基づいて行われます。すべての作業は、あらかじめ定められた標準作業手順書(SOP)に従って行われ、その実施記録を正確に残すことが義務付けられています。

この環境で活躍できるのは、ルールや決められた手順を遵守することの重要性を理解し、それを苦としない人です。なぜこのルールがあるのか、その背景にある品質保証の考え方を理解し、納得した上で行動できる人が求められます。

独創性やアドリブで仕事を進めるのが好きなタイプの人よりも、むしろ決められた枠組みの中で、正確性と再現性を追求することに喜びを感じるタイプの人に向いています。規律を重んじ、決められたことを着実に実行できる誠実さは、医薬品製造の現場における信頼の基盤となります。

地道な作業や細かい作業が苦にならない人

医薬品製造の仕事は、華やかなイメージとは裏腹に、地道で細かい作業の積み重ねです。膨大な量の文書作成や記録のチェック、ミリグラム単位での秤量、顕微鏡を使った検査、何百回と同じピペット操作の繰り返しなど、根気のいる作業が日常的に発生します。

これらの作業は、一見すると単純に見えるかもしれませんが、製品の品質を支える上で欠かすことのできない重要なプロセスです。派手さはないけれど、コツコツと物事を積み上げていくことが好きな人、細かい部分にまで気を配り、丁寧に作業を進めることが得意な人は、この仕事に非常に高い適性を持っています。

プラモデル作りや手芸、精密な機械の組み立てなどが好きな人は、その集中力と手先の器用さを活かせる場面が多いでしょう。探究心があり、地道なデータ収集や分析を通じて問題解決に取り組むのが好きな人も、品質管理や研究開発の分野で力を発揮できます。

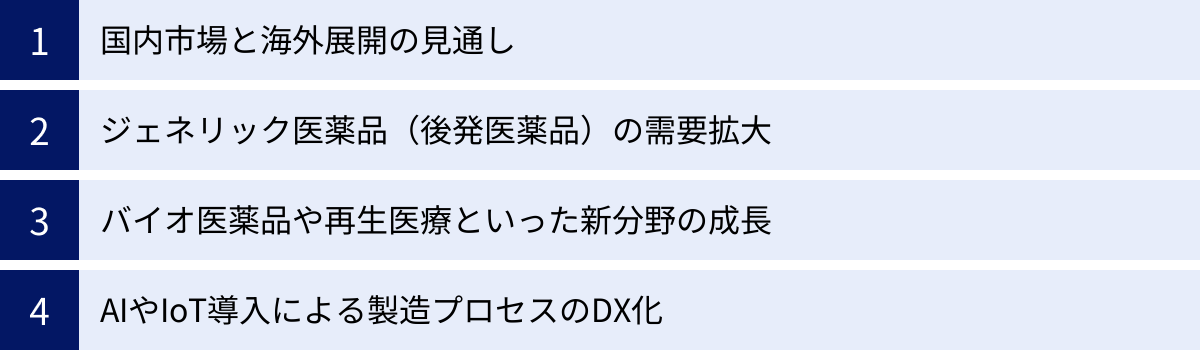

医薬品製造業の将来性と今後の動向

医薬品製造業は、社会のニーズとテクノロジーの進化を背景に、今後も安定した成長と大きな変革が予測される将来性の高い産業です。ここでは、その未来を形作る4つの重要なトレンドについて解説します。

国内市場と海外展開の見通し

日本の国内医薬品市場は、世界でも有数の規模を誇り、今後も安定した基盤を持つと考えられます。その最大の要因は、世界に類を見ないスピードで進行する高齢化です。高齢になるほど医療機関を受診する機会や医薬品を必要とする場面が増えるため、医薬品に対する国内需要は、今後も底堅く推移することが予測されます。生活習慣病やがん、認知症といった加齢に伴う疾患領域の医薬品は、特にその重要性を増していくでしょう。

一方で、国内市場は成熟期に入っており、爆発的な成長は見込みにくい状況です。また、国の医療費抑制政策により、薬価は年々引き下げられる傾向にあり、製薬企業にとっては厳しい経営環境が続いています。

このような状況を背景に、多くの日本の製薬企業は、成長の活路を海外市場、特にアジアや南米などの新興国に求めています。 これらの国々では、経済成長に伴い所得水準が向上し、医療インフラが整備されつつあります。これまで医療へのアクセスが限られていた人々が、質の高い医薬品を求めるようになるため、市場として大きなポテンシャルを秘めています。日本の製薬企業が持つ高い品質管理技術や研究開発力を武器に、グローバルな市場で競争力を発揮できるかが、今後の成長の鍵を握っています。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)の需要拡大

国の医療費抑制政策の柱の一つが、ジェネリック医薬品の使用促進です。ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、同じ有効成分を使って製造される医薬品です。開発コストが低く抑えられるため、先発医薬品に比べて薬価が安く設定されており、患者の自己負担や国の医療費を軽減する効果があります。

政府は、ジェネリック医薬品の数量シェアを目標値として掲げ、その達成を強力に推進しています。この国策を背景に、ジェネリック医薬品市場は今後も着実に拡大していくことが確実視されています。これにより、ジェネリック医薬品を専門に手掛けるメーカーの役割はますます重要になります。また、新薬メーカーも、自社の特許が切れた製品を「オーソライズド・ジェネリック」として販売したり、ジェネリックメーカーと提携したりするなど、この市場への関与を深めています。

この動向は、安定供給を担う製造部門の重要性を一層高めることになります。多品目の製品を効率的かつ高品質に製造する能力が、企業の競争力を左右する時代になっていくでしょう。

バイオ医薬品や再生医療といった新分野の成長

医薬品の世界では、従来の低分子化合物(化学合成医薬品)に加え、新しい技術を用いた「モダリティ(治療手段)」が次々と登場しています。その中でも特に注目されているのが、バイオ医薬品と再生医療です。

バイオ医薬品は、遺伝子組換え技術や細胞培養技術といったバイオテクノロジーを用いて作られる医薬品で、抗体医薬品やワクチンなどが代表例です。特定の分子にピンポイントで作用するため、高い治療効果が期待でき、がんや自己免疫疾患などの治療に革命をもたらしました。世界の医薬品売上高ランキングの上位は、今やバイオ医薬品が独占しています。その製造には、微生物や動物細胞を大規模に培養し、目的のタンパク質を高度に精製する特殊な技術と設備が必要であり、従来の化学合成医薬品とは全く異なるノウハウが求められます。

再生医療は、iPS細胞やES細胞といった幹細胞を用いて、失われた組織や臓器の機能を回復させる、さらに新しい治療法です。細胞そのものを製品として製造するため、品質管理の難易度は極めて高く、製造プロセス全体が治療の一部と見なされます。

これらの新しい分野は、医薬品製造業に大きな技術革新と新たなビジネスチャンスをもたらしています。 高度な専門知識を持つ人材や、特殊な製造技術を持つCDMO(医薬品開発製造受託機関)への需要は、今後ますます高まっていくでしょう。

AIやIoT導入による製造プロセスのDX化

製造業全体で進むデジタルトランスフォーメーション(DX)の波は、医薬品製造業にも大きな影響を与えています。AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった先端技術を活用し、製造プロセスを抜本的に改革する動きが加速しています。これは「スマートファクトリー」や「ファーマ4.0」といったコンセプトで呼ばれています。

具体的には、以下のような取り組みが進められています。

- IoTによるデータ収集: 製造設備やセンサーからリアルタイムで収集される大量のデータ(温度、圧力、pHなど)を分析し、プロセスの異常を早期に検知したり、品質を予測したりする。

- AIによるプロセス最適化: 蓄積されたビッグデータをAIが解析し、最も効率的で品質が安定する製造条件(レシピ)を自動で見つけ出す。

- ロボットによる自動化: 従来は人手に頼っていた秤量、充填、検査といった作業をロボットが代替し、ヒューマンエラーの削減と生産性の向上を実現する。

- ペーパーレス化: 製造記録や品質記録をすべて電子化し、データの信頼性を高めるとともに、記録の照査や承認プロセスを迅速化する。

こうしたDXの推進は、医薬品の品質をさらに高いレベルで保証し、かつ製造コストを削減することに貢献します。今後は、データサイエンティストやAIエンジニア、ロボット技術者など、ITや工学系のスキルを持つ人材が、医薬品製造の現場でますます重要な役割を担うことになるでしょう。

医薬品の製造に必要な許可の種類

医薬品を製造し、市場に供給するためには、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づき、国や都道府県から特定の「許可」を取得する必要があります。この許可制度は、医薬品の品質、有効性、安全性を確保するための根幹をなすものです。ここでは、製造に直接関わる「医薬品製造業許可」と、それと密接に関連する「医薬品製造販売業許可」について、その違いと要件を解説します。

医薬品製造業許可とは

医薬品製造業許可は、文字通り「医薬品を製造する行為」そのものに対して与えられる許可です。この許可がなければ、日本国内で医薬品(原薬、製剤、包装・表示・保管のみを行う場合も含む)を製造することは一切できません。

この許可の重要なポイントは、「製造所ごと」に取得する必要があるという点です。つまり、ある企業がA工場とB工場の二つの製造所を持っている場合、A工場とB工場のそれぞれについて、個別に製造業許可を取得しなければなりません。

許可は、製造しようとする医薬品の種類や工程に応じて、いくつかの区分に分かれています。例えば、無菌の注射剤などを製造する場合は「無菌医薬品区分」、錠剤やカプセル剤などを製造する場合は「固形製剤区分」、製品の包装・表示・保管のみを行う場合は「包装・表示・保管区分」といった具合です。それぞれの区分で、求められる設備や管理体制の基準が異なります。この許可は、製造所の所在地を管轄する都道府県知事(場合によっては厚生労働大臣)によって与えられます。

医薬品製造販売業許可との違い

医薬品製造業許可と混同されやすいのが、「医薬品製造販売業許可」です。この二つは名称が似ていますが、その役割は全く異なります。

| 許可の種類 | 役割 | 責任の所在 | 必要な許可の単位 |

|---|---|---|---|

| 医薬品製造業許可 | 医薬品を「製造」する行為に対する許可。GMPに基づき、高品質な製品を物理的に作り出すこと。 | 製造した製品の品質(規格通りか) | 製造所ごと |

| 医薬品製造販売業許可 | 製造された医薬品を「市場に出荷(販売)」し、その製品の品質・有効性・安全性について最終的な責任を負う許可。 | 市場に流通する製品の品質、有効性、安全性に関するすべての責任。副作用情報の収集・評価・報告も含む。 | 法人(本社機能)ごと |

簡単に言えば、製造業者は「ものづくり」のプロフェッショナルであり、製造販売業者はその製品を市場に流通させ、最終的な品質保証と安全管理の全責任を負う司令塔のような存在です。

例えば、ある製薬会社(製造販売業者)が、自社で製造所を持たず、A社(製造業者)に製品の製造を委託しているケースを考えてみましょう。この場合、A社は「医薬品製造業許可」を持ち、委託された製品をGMPに従って製造します。一方、製薬会社は「医薬品製造販売業許可」を持ち、A社が製造した製品の品質を最終的に確認した上で、自社の名前で市場に出荷します。もしその製品に何か問題が発生した場合、法的な最終責任を負うのは製造販売業者である製薬会社となります。

このように、医薬品製造業許可だけを持っていても、自社の製品として市場で販売することはできません。 販売するためには、必ず医薬品製造販売業許可が必要になります。多くの大手製薬企業は、自社で製造販売業許可と製造業許可の両方を取得していますが、役割が明確に分離されている点が重要です。

許可取得の主な要件

医薬品製造業許可を取得するためには、法律で定められた厳格な要件を満たす必要があります。主な要件は、「構造設備要件」と「人的要件」の二つです。

構造設備要件

これは、製造所の建物や設備が、医薬品を衛生的に、かつ、品質を保って製造するために適切な構造・設備を備えていることを求める要件です。その具体的な基準は、厚生労働省の省令である「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」、通称GMP省令に詳細に定められています。

GMP省令が求める主な構造設備の例は以下の通りです。

- 製品への汚染や品質低下を防ぐための適切な構造(例:作業室の配置、人や物の動線の分離)

- 清浄度を管理するための空調設備(例:HEPAフィルター)

- 衛生的な手洗い設備

- 防虫・防鼠対策

- 原材料や製品を適切な条件下で保管するための倉庫

- 品質管理のための試験検査に必要な設備や機器

特に、無菌医薬品を製造する場合には、極めて清浄度の高いクリーンルームの設置が必須となるなど、製造する医薬品の種類によって求められるレベルは異なります。許可を申請する際には、これらの要件を満たしていることを示す図面などを提出し、規制当局による実地調査(査察)を受けることになります。

人的要件(責任技術者の設置)

これは、製造所における医薬品の製造管理・品質管理を適切に行うための責任者を配置することを求める要件です。この責任者は「医薬品製造管理者」または「責任技術者」と呼ばれます。

医薬品製造管理者は、製造所全体の製造・品質に関する業務を統括し、GMPが遵守されるように監督する重責を担います。この医薬品製造管理者になるためには、原則として薬剤師であることが求められます。

ただし、薬剤師でなくても、大学等で薬学や化学に関する専門課程を修了した者や、一定期間以上の実務経験を積んだ者は、製造する医薬品の区分に応じて「責任技術者」として認められる場合があります。

この責任技術者の設置は、許可を取得するための必須条件です。適切な資格と経験を持つ人材を確保することが、医薬品製造業を始める上での大前提となります。

医薬品製造業への就職・転職に役立つ資格やスキル

医薬品製造業は専門性が高い分野ですが、求められる資格やスキルを正しく理解し、準備することで、就職や転職の可能性を大きく広げることができます。ここでは、特に有利になる資格と、職種を問わず求められる基本的なスキルについて解説します。

有利になる資格

特定の資格を持っていることは、専門知識の証明となり、採用において非常に有利に働きます。特に、法律で設置が義務付けられている役職に就ける資格は価値が高いです。

薬剤師

薬剤師の資格は、医薬品製造業において最も強力な武器の一つです。医薬品医療機器等法により、各製造所には医薬品の製造を管理する責任者として「医薬品製造管理者」を置くことが義務付けられていますが、この製造管理者の要件は原則として薬剤師と定められています。

そのため、製造管理者候補として、薬剤師の求人は常に存在します。また、品質保証(QA)部門においても、製品の出荷判定などの重要な役割を担う人材として、薬剤師は高く評価されます。薬学に関する網羅的な知識は、製造プロセスの理解、品質トラブルの原因究明、規制当局との折衝など、あらゆる場面で活かすことができます。新薬の研究開発職や、医薬品の安全性情報を管理するファーマコヴィジランス部門など、活躍の場は製造現場に限りません。

技術者・責任技術者

薬剤師でなくても、医薬品製造の責任者になる道はあります。それが「責任技術者」です。製造する医薬品の区分(例:生物学的製剤、放射性医薬品など)に応じて、一定の要件を満たすことで、製造所の責任者として認められます。

責任技術者になるための主な要件は以下の通りです。(区分により詳細は異なります)

- 学歴要件: 大学等で薬学、化学、生物学、工学に関する専門の課程を修了していること。

- 実務経験要件: 医薬品の製造または品質管理に関する業務に一定期間(通常3年以上)従事した経験があること。

これらの要件を満たす人は、特に品質管理(QC)や品質保証(QA)、製造技術といった部門で専門性を発揮できます。理系学部出身で、化学分析や微生物試験の経験がある人、あるいは他業種(食品、化粧品など)でGMPに類似した品質管理経験を持つ人は、その知識とスキルをアピールすることで、転職のチャンスを掴むことが可能です。資格そのものではありませんが、これらの要件を満たす学歴や職歴が、実質的な資格として機能します。

求められるスキル

特定の資格だけでなく、仕事を進める上での基本的な姿勢や能力も同様に重要視されます。これらは未経験者であっても、ポテンシャルとしてアピールできる要素です。

丁寧さ・正確性

医薬品製造においては、「ミスをしないこと」が何よりも重要です。手順書通りの操作、正確な記録、規格からのわずかな逸脱も見逃さない注意力など、すべての業務において丁寧さと正確性が求められます。

小さな数字の読み間違いや、わずかな手順の省略が、製品の品質に重大な影響を与えかねません。そのため、物事を雑に扱わず、細部にまで気を配れる性格は、非常に高く評価されます。面接などでは、学生時代の実験や、前職でのデータ入力業務など、自身の丁寧さや正確性を発揮した具体的なエピソードを交えてアピールすると効果的です。

継続力・忍耐力

医薬品製造の仕事は、地道な作業の繰り返しが多いです。毎日同じ手順で同じ試験を行ったり、長時間にわたって機械の監視を続けたりと、根気が必要な場面が少なくありません。

すぐに結果が出なくても、あるいは単調に感じられる作業であっても、その仕事の重要性を理解し、コツコツと粘り強く取り組むことができる継続力・忍耐力は不可欠なスキルです。飽きっぽくなく、一つのことに集中して取り組むのが得意な人は、この業界に向いています。部活動や研究、趣味などで、長期間にわたって何かを続けた経験は、このスキルをアピールする良い材料になります。

コミュニケーション能力

医薬品製造は、決して一人で完結する仕事ではありません。製造、品質管理、品質保証、研究開発、資材、倉庫など、多くの部署が密接に連携することで、一つの製品が完成します。

例えば、製造現場で何らかの異常(逸脱)が発生した場合、速やかに品質保証部門に報告し、原因究明のために協力する必要があります。品質管理部門は、試験結果を製造部門に正確にフィードバックしなければなりません。

そのため、自分の状況を正確に伝え、相手の言うことを正しく理解し、チームとして円滑に業務を進めるためのコミュニケーション能力は極めて重要です。専門的な内容を扱うため、論理的に話す力や、報告・連絡・相談を徹底する姿勢が求められます。協調性を持ち、チームワークを大切にできる人材は、どの部署においても歓迎されます。

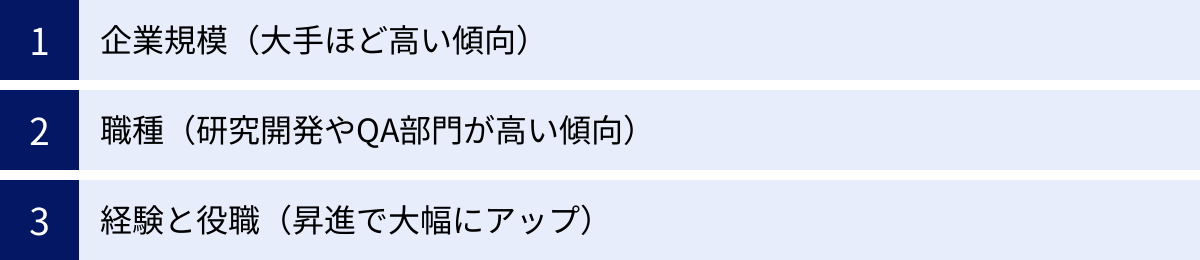

医薬品製造業の平均年収

医薬品製造業は、その専門性の高さと社会的な重要性から、日本の製造業の中でも特に給与水準が高い業界として知られています。人の命に関わる製品を扱うという責任の重さや、GMPなどの厳格なルールを遵守するために高度な知識・スキルが求められることが、その対価として給与に反映されていると言えます。

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」などを参考にすると、医薬品製造業が含まれる「化学工業」や、より具体的に分類された「医薬品製造業」の平均年収は、製造業全体の平均を大きく上回る傾向にあります。

具体的な年収は、企業規模、職種、年齢、経験、役職などによって大きく異なります。

- 企業規模: 一般的に、研究開発力のある大手新薬メーカーの年収が最も高い水準にあります。次いで、ジェネリック大手、中堅メーカーと続く傾向が見られます。

- 職種: 高度な専門知識が求められる研究開発職や、製品の最終責任を負う品質保証(QA)部門、会社の将来を担うMR(医薬情報担当者)などは、年収が高い傾向にあります。製造オペレーターや試験担当者も、交代勤務による深夜手当などが加わることで、同年代の他業種の労働者より高い収入を得られるケースが多いです。

- 経験と役職: 経験を積み、専門性を高めていくことで、着実に昇給が期待できます。特に、薬剤師資格を持ち、管理職(製造管理者など)に就くことで、年収は大幅にアップします。30代で600万~800万円、40代の管理職クラスでは1,000万円を超えることも珍しくありません。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向であり、個別の企業の給与体系や個人のパフォーマンスによって差が生じます。しかし、業界全体として、安定した経営基盤を背景に、従業員に対して手厚い報酬で報いる文化があることは間違いありません。長期的なキャリア形成を考えた場合、経済的な安定性は医薬品製造業で働く大きな魅力の一つと言えるでしょう。

未経験から医薬品製造業に挑戦できる?

「医薬品製造業は専門性が高くて、未経験者には無理だろう」と考える方も多いかもしれません。しかし、結論から言えば、未経験からでも医薬品製造業に挑戦することは十分に可能です。もちろん、研究開発職や品質保証の責任者といった職種は専門知識や経験が必須ですが、未経験者を歓迎している求人も数多く存在します。

未経験でも就きやすい職種

未経験者がキャリアをスタートさせやすいのは、主に製造現場の第一線を担う以下のような職種です。

- 製造オペレーター: 医薬品を製造する機械の操作、監視、簡単なメンテナンスなどを行います。入社後に丁寧な研修が用意されており、マニュアル(標準作業手順書)に従って作業を行うため、未経験からでも着実に仕事を覚えられます。特に、錠剤やカプセル剤の製造、包装ラインなどは、未経験者採用の入口となることが多いです。

- 包装・梱包・検査: 完成した医薬品をPTPシートに詰めたり、箱詰めしたりする包装工程や、製品に傷や汚れがないかを目視でチェックする検査業務です。特別な資格は不要で、丁寧さや集中力が求められる仕事です。細かい作業が好きな方に向いています。

- 倉庫管理・物流: 原材料の受け入れ、管理、製造ラインへの供給や、完成品の保管、出荷作業などを担当します。フォークリフトの資格などがあると有利な場合があります。

これらの職種は、最初は契約社員や派遣社員としての募集が多いかもしれませんが、医薬品製造の基本とGMPの考え方を実地で学べる貴重な機会です。真面目な勤務態度と実績が評価されれば、正社員登用の道が開けることも少なくありません。

未経験から目指すためのポイント

未経験から医薬品製造業への転職を成功させるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

派遣社員から経験を積む

いきなり正社員を目指すのが難しい場合、まずは派遣社員として業界に足を踏み入れるのが非常に有効な戦略です。医薬品業界に特化した派遣会社も多く、未経験者向けの求人を多数扱っています。

派遣社員として働くメリットは、何よりも「実務経験」を積めることです。たとえ補助的な業務であっても、GMP管理下のクリーンルームで働いた経験や、製造記録を付けた経験は、次のステップに進む上で大きなアピールポイントになります。複数の工場の仕事を経験することで、自分に合った仕事内容や職場環境を見極めることもできます。派遣先での働きぶりが認められ、直接雇用(正社員)につながるケースも珍しくありません。

専門の転職エージェントを活用する

医薬品製造業への転職を目指すなら、業界に特化した転職エージェントの活用がおすすめです。これらのエージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しているほか、業界の動向や各企業の社風、求められる人物像などを熟知しています。

専門のキャリアアドバイザーが、これまでのあなたの経歴やスキルを棚卸しし、医薬品業界で活かせる強みを見つけ出してくれます。応募書類の添削や面接対策など、選考を突破するための具体的なサポートを受けられるのも大きなメリットです。未経験者がどのような点をアピールすれば効果的なのか、プロの視点からアドバイスをもらえるため、一人で転職活動を進めるよりも成功の確率を格段に高めることができます。

医薬品製造業の代表的な企業5選

日本の医薬品製造業は、世界的に見ても高い技術力と研究開発力を誇る企業によって牽引されています。ここでは、国内の代表的な企業を5社ピックアップし、それぞれの特徴を客観的な情報に基づいて紹介します。なお、各社の情報は、それぞれの公式サイトや最新の有価証券報告書などを基にしています。

① 武田薬品工業株式会社

武田薬品工業は、売上高において国内トップを誇る、日本を代表するグローバル製薬企業です。2019年にアイルランドの製薬大手シャイアーを買収したことで、世界でも有数のメガファーマ(巨大製薬企業)の仲間入りを果たしました。

同社の強みは、「消化器系疾患」「希少疾患」「血漿分画製剤」「オンコロジー(がん)」「ニューロサイエンス(神経精神疾患)」の5つを重点研究開発領域として定めている点にあります。特に、炎症性腸疾患(IBD)治療薬や、希少な遺伝性疾患の治療薬、血友病などの治療に使われる血漿分画製剤の分野では、世界的に高いシェアを誇っています。グローバルな研究開発・販売ネットワークを活かし、革新的な新薬を世界中の患者に届けることを使命としています。(参照:武田薬品工業株式会社 公式サイト)

② アステラス製薬株式会社

アステラス製薬は、山之内製薬と藤沢薬品工業が2005年に合併して誕生した、研究開発型の新薬メーカーです。特に「泌尿器」「がん」「免疫科学」「腎疾患」「中枢神経」の領域に強みを持ち、独創的な医薬品を創出しています。

同社の特徴は、「Focus Areaアプローチ」と呼ばれる独自の研究開発戦略です。これは、特定の疾患領域に固執するのではなく、病気のバイオロジー(生物学的なメカニズム)とモダリティ(治療手段)の組み合わせに基づき、最も有望な創薬機会を追求するアプローチです。これにより、既存の治療法では満たされないアンメットメディカルニーズに応えることを目指しています。近年では、遺伝子治療や細胞医療といった最先端分野への投資も積極的に行っています。(参照:アステラス製薬株式会社 公式サイト)

③ 第一三共株式会社

第一三共は、がん領域に強みを持つグローバルな製薬企業です。特に、ADC(Antibody-Drug Conjugate:抗体薬物複合体)と呼ばれる最先端技術を用いた抗がん剤の開発で世界をリードしています。ADCは、抗体ががん細胞を狙い撃ちし、結合した薬剤がそのがん細胞だけを攻撃する仕組みで、高い治療効果と副作用の軽減が期待されています。

同社は「2030年ビジョン」として「がんに強みを持つ先進的グローバル創薬企業」となることを掲げており、経営資源をがん領域に集中させています。主力となるADC製品を中心に、グローバルでの売上拡大を目指しており、今後の成長が大きく期待される企業の一つです。がん領域以外にも、循環器領域やワクチン事業など、幅広い分野で社会に貢献しています。(参照:第一三共株式会社 公式サイト)

④ 中外製薬株式会社

中外製薬は、スイスの製薬大手ロシュ・グループの傘下にある、バイオ医薬品に強みを持つ研究開発型企業です。ロシュとの戦略的アライアンスを最大限に活用し、自社で創出した画期的な医薬品をグローバル市場に展開できる独自のビジネスモデルを構築しています。

同社の最大の特徴は、独自の抗体改変技術をはじめとする、世界トップクラスのバイオテクノロジーです。この技術を駆使して創製された関節リウマチ治療薬や血友病治療薬、がん関連医薬品は、世界中の患者の治療に貢献しています。研究開発においては「アンメットメディカルニーズの高い領域」、特にがんや自己免疫疾患、中枢神経疾患などに注力しており、個別化医療の実現に向けた取り組みも積極的に進めています。(参照:中外製薬株式会社 公式サイト)

⑤ 大塚ホールディングス株式会社

大塚ホールディングスは、大塚製薬や大鵬薬品工業などを傘下に持つ、ユニークな事業ポートフォリオを持つ企業グループです。事業は、医療関連事業とニュートラシューティカルズ関連事業の二本柱で構成されています。

医療関連事業では、中枢神経領域(統合失調症など)とがん領域を重点領域として、独創的な医薬品を開発・販売しています。特に、精神疾患領域では世界的に高い評価を得ている製品を有しています。もう一つの柱であるニュートラシューティカルズ関連事業は、科学的根拠に基づいた機能性飲料(ポカリスエットなど)や機能性食品(カロリーメイトなど)を通じて、日々の健康維持に貢献しています。この「治療」と「日々の健康維持・増進」の両面から人々の健康に貢献する事業展開が、同社グループの最大の特徴です。(参照:大塚ホールディングス株式会社 公式サイト)