私たちの暮らしは、数多くの「金属製品」によって支えられています。スマートフォンやパソコンの内部にある小さな部品から、毎日使うキッチンやバスルームの設備、そして街のシンボルとなる高層ビルや巨大な橋まで、意識してみると、あらゆる場所に金属製品が存在することに気づくでしょう。

これら多種多様な金属製品を生み出しているのが「金属製品製造業」です。日本のものづくりを根幹から支える重要な産業であり、安定した需要と高い技術力で世界に誇る分野でもあります。しかし、その具体的な仕事内容や種類、将来性について、詳しく知る機会は少ないかもしれません。

この記事では、金属製品製造業の世界を徹底的に解き明かします。どのような製品が作られ、どのような仕事があるのか、働く上でのメリットややりがい、そして業界が直面する課題と未来への展望まで、網羅的に解説します。ものづくりに興味がある方、日本の基幹産業でキャリアを築きたいと考えている方にとって、必見の内容です。

目次

金属製品製造業とは

金属製品製造業とは、その名の通り、金属を主たる材料として、さまざまな加工を施し、最終的な製品を製造する産業のことです。ここで重要なのは、「最終的な製品」という点です。

日本の産業分類では、ものづくりに関わる産業が細かく分かれています。例えば、鉄鉱石から鉄を取り出す「鉄鋼業」や、銅やアルミニウムなどの非鉄金属を精錬する「非鉄金属製造業」は、金属製品製造業の「上流」にあたる産業です。彼らが作り出した鉄板、アルミ板、銅線といった「素材」を仕入れ、それを切断、曲げ、溶接、組み立てといった加工を加えて、消費者が直接使ったり、他の産業で部品として使われたりする「製品」に仕上げるのが、金属製品製造業の役割です。

具体的には、以下のような製品が金属製品製造業によって作られています。

- 建設・建築資材: ビルや住宅の骨格となる鉄骨、窓のサッシ、ドア、シャッター、橋梁など

- 日用品・家庭用品: 包丁やハサミ、スプーンやフォーク、鍋やフライパン、ガスコンロ、給湯器など

- 機械部品: 自動車や家電製品の内部で使われるボルトやナット、歯車、ばね、金属プレス部品など

- その他: ドラム缶やスプレー缶などの容器、オフィスで使われるスチール家具、工具など

このように、私たちの生活や社会インフラに欠かせない、非常に幅広い製品群を手がけているのが金属製品製造業の最大の特徴です。言い換えれば、社会のあらゆる場面で必要とされる「縁の下の力持ち」的な存在であり、この産業がなければ現代社会は成り立たないと言っても過言ではありません。

よく混同されがちな「金属加工業」との違いについても触れておきましょう。金属加工業は、金属に何らかの加工を施すこと全般を指す広い言葉です。金属製品製造業は、その金属加工の技術を用いて「最終製品」を作る産業を指します。一方で、他のメーカーから依頼を受けて、製品の一部分となる部品の加工(例えば、切削加工のみ、プレス加工のみ)を専門に行う企業も金属加工業に含まれます。つまり、金属製品製造業は、金属加工業という大きな括りの中に含まれる、より最終製品に近い領域を担う産業と理解すると分かりやすいでしょう。

日本の金属製品製造業は、高い技術力と品質で国際的にも高く評価されています。特に、精密な加工技術や、耐久性・安全性へのこだわりは、世界中のメーカーから信頼を得ています。自動車、エレクトロニクス、建設といった他産業の国際競争力を支える基盤となっており、日本の経済において極めて重要な役割を担っているのです。この記事を通して、その奥深い世界を探求していきましょう。

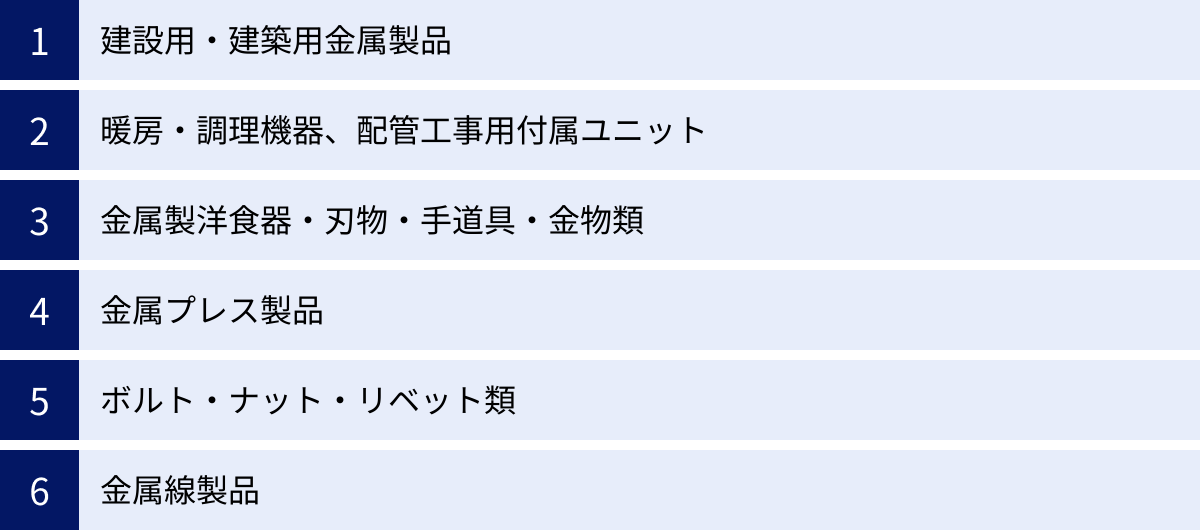

金属製品製造業の主な種類

金属製品製造業と一言でいっても、その内容は多岐にわたります。日本標準産業分類では、作られる製品の性質や用途によって、さらに細かく分類されています。ここでは、私たちの生活に身近なものを中心に、金属製品製造業の主な種類と、それぞれがどのような製品を作っているのかを具体的に見ていきましょう。

建設用・建築用金属製品

ビルや住宅、橋、道路といった社会インフラの骨格を形成する、大型で重要な金属製品を製造する分野です。人々の安全に直結するため、極めて高い強度、耐久性、精度が求められます。

- 主な製品例:

- 鉄骨: 高層ビルや工場、倉庫などの柱や梁となる構造材。

- 橋梁: 道路や鉄道が川や谷を渡るための橋の本体部分。

- 建築用金属製品: アルミサッシ、ドア、シャッター、門扉、フェンス、ベランダの手すり、屋根材(金属屋根)、壁材(金属サイディング)など。

- 建設用付属製品: 工事現場で使われる足場材や仮設資材など。

この分野の特徴は、オーダーメイド品が多いことです。一つひとつの建築物や構造物の設計に合わせて、寸法や形状が異なる製品を製造します。そのため、設計図を正確に読み解く能力や、複雑な形状を精密に加工・溶接する高度な技術が不可欠です。近年では、耐震性や断熱性、デザイン性を高めた高機能な製品開発も活発に行われています。まさに、街の景観や人々の安全な暮らしを形作る、スケールの大きなものづくりと言えるでしょう。

暖房・調理機器、配管工事用付属ユニット

私たちの家庭やオフィスにおける快適で衛生的な環境を支える、生活に密着した製品を製造する分野です。ガスや水といったライフラインに関わる製品が多く、高い安全性と信頼性が求められます。

- 主な製品例:

- 暖房・調理機器: ガスコンロ、IHクッキングヒーター、ガス給湯器、石油給湯器、ガスファンヒーター、石油ストーブ、業務用厨房機器など。

- 配管工事用付属ユニット: 水道管やガス管を接続するための継手(つぎて)、バルブ(弁)、フランジなど。

この分野は、エネルギー効率や環境性能が重視される傾向にあります。例えば、給湯器では、少ないガスでお湯を沸かす「エコジョーズ」のような高効率製品が主流になっています。また、安全性も最重要課題であり、ガス漏れや不完全燃焼を防ぐためのセンサーや安全装置が組み込まれています。私たちの日々の快適な生活の裏側には、この分野の高度な技術が隠されているのです。

金属製洋食器・刃物・手道具・金物類

主に手で触れて使う、比較的小型で精密な金属製品を製造する分野です。使いやすさや切れ味、デザイン性といった、ユーザーの感性に直接訴えかける品質が重要になります。

- 主な製品例:

- 金属製洋食器: スプーン、フォーク、ナイフなど。新潟県の燕三条地域が世界的に有名です。

- 刃物: 包丁、ハサミ、カミソリ、のこぎり、ドリルビットなど。岐阜県の関市などが刃物の産地として知られています。

- 手道具(ハンドツール): スパナ、レンチ、ドライバー、ペンチ、ハンマーなど、DIYやプロの整備士が使う工具類。

- 金物類: 鍵、錠前、蝶番(ちょうつがい)、ドアノブ、釘、ねじ、リベットなど、建具や家具に取り付けられる部品。

この分野では、古くから受け継がれてきた伝統的な職人技と、最新の機械加工技術が融合しています。例えば、高級な包丁は、職人が一本一本手作業で刃付けを行う一方、大量生産される工具は、精密な機械で効率的に作られます。素材の特性を最大限に引き出し、使い手の満足度を追求する、繊細なものづくりがこの分野の魅力です。

金属プレス製品

金属の板(鋼板など)を「プレス機械」という大型の機械と「金型」という型を使って、強い力で押し潰したり、曲げたり、打ち抜いたりして成形する製品を製造する分野です。同じ形状のものを大量に、かつ高速で生産できるのが最大の特徴です。

- 主な製品例:

- 自動車部品: ボディパネル(ドア、ボンネットなど)、フレーム、エンジン部品、シートの骨格など。自動車の部品の多くがプレス加工で作られています。

- 家電製品部品: 冷蔵庫の扉、洗濯機の筐体(外側の箱)、エアコンの室外機のケースなど。

- 事務機器部品: パソコンやコピー機の内部フレームやカバー。

- その他: 食器(スプーンや皿)、調理器具(鍋やフライパン)など。

プレス加工は、現代の大量生産社会を支える基幹技術の一つです。いかに少ない材料で、軽く、かつ丈夫な製品を作るかという設計(金型設計)のノウハウが企業の競争力を左右します。自動車や家電といった日本の主要産業の根幹を支える、非常に重要な役割を担っています。

ボルト・ナット・リベット類

機械や構造物、部品などを互いに固定・結合するために使われる、締結(ていけつ)部品を専門に製造する分野です。一つひとつは小さいですが、これらがなければどんなに大きな機械も巨大な建築物も組み立てることができません。その重要性から「産業の塩」とも呼ばれています。

- 主な製品例:

- ボルト・ナット: 最も一般的なねじ部品。様々な材質、強度、形状のものがあります。

- リベット: 航空機や橋梁などで、一度結合したら外さない部分に使われる部品。

- ねじ類: 木材に使う木ねじや、機械に使う小ねじなど。

- 座金(ワッシャー): ボルトとナットの間に挟み、緩みを防止したり、締め付け面積を広げたりする部品。

この分野では、ミクロン単位(1ミクロン=0.001ミリ)の精度が求められます。また、自動車のエンジン内部や航空機の機体など、極めて過酷な環境で使われることも多いため、高い強度や耐久性、耐熱性を持つ特殊な素材や表面処理技術が用いられます。目立たない存在でありながら、あらゆる製品の安全性と信頼性を根底で支える、精密技術の結晶です。

金属線製品

線材(ワイヤー)を元に、引き伸ばしたり、曲げたり、編んだりして製品を製造する分野です。

- 主な製品例:

- 釘、針金、有刺鉄線

- ワイヤーロープ: クレーンやエレベーターで使われる強力なロープ。

- 金網、フェンス

- ばね(スプリング): 自動車のサスペンションからボールペンの内部まで、あらゆる場所で衝撃を吸収したり、力を蓄えたりする役割を担う。

- 溶接金網、溶接棒

ばねのように複雑な形状と精密な弾性(元の形に戻る力)が求められる製品から、フェンスのように広範囲をカバーする製品まで、その種類は様々です。素材となる金属線の特性を理解し、目的に応じた加工を施す専門的な知識と技術が必要です。

このように、金属製品製造業は非常に多岐にわたる分野の集合体であり、それぞれが専門的な技術を駆使して、私たちの社会を支える多種多様な製品を生み出しているのです。

金属製品製造業の仕事内容

金属製品製造業の仕事は、工場での製造作業だけではありません。一つの製品が世に出るまでには、企画・開発から設計、製造、品質管理、そして販売に至るまで、多くの職種の人々が連携して関わっています。ここでは、代表的な職種と、ものづくりの現場で行われる主な作業工程について詳しく解説します。

代表的な職種

金属製品製造業の企業は、大きく分けて「技術系職種」と「事務系職種」の仕事で構成されています。

| 職種分類 | 代表的な職種 | 主な仕事内容 |

|---|---|---|

| 技術系 | 研究・開発 | 新素材や新技術の研究、既存製品の性能向上、将来のニーズに合わせた製品の先行開発を行う。 |

| 設計 | 顧客の要求や開発部門のコンセプトに基づき、CADソフト等を用いて製品の具体的な形状や構造を図面に起こす。 | |

| 生産技術・製造技術 | 設計図を基に、効率的かつ高品質に製品を量産するための生産ラインや製造方法を構築・改善する。 | |

| 生産管理 | 材料の調達から製品の完成、出荷まで、生産計画通りにスムーズに進むよう、納期・品質・コストを管理する。 | |

| 品質管理・品質保証 | 製品が規定の品質基準を満たしているか検査・測定する。品質を維持・向上させるための仕組み作りも担う。 | |

| 事務系 | 営業 | 自社製品を顧客(企業や個人)に提案・販売する。顧客のニーズをヒアリングし、技術部門にフィードバックする役割も持つ。 |

研究・開発

未来の製品を生み出す、ものづくりの最上流を担う職種です。市場のトレンドや顧客の潜在的なニーズを分析し、「まだ世にない新しい価値」を創造することがミッションです。例えば、「より錆びにくい金属素材の研究」「より軽量で高強度な合金の開発」「IoT技術を組み込んだ次世代の給湯器の開発」などが挙げられます。基礎研究に近い領域から、具体的な製品化を見据えた応用開発まで、幅広い知識と探究心、そして発想力が求められます。

設計

研究・開発部門のアイディアや顧客の要望を、具体的な「形」にする仕事です。主にCAD(Computer-Aided Design)と呼ばれるコンピューター設計支援ツールを駆使して、製品の三次元モデルや二次元の図面を作成します。単に形を作るだけでなく、強度、耐久性、コスト、そして生産のしやすさ(生産性)など、あらゆる要素を考慮して最適な設計を追求します。製品の品質やコストを大きく左右する、極めて重要な工程です。

生産技術・製造技術

「設計図通りの製品を、いかに効率良く、安定した品質で、低コストに作るか」を追求する、ものづくりのプロフェッショナルです。具体的には、以下のような業務を担当します。

- 生産ラインの設計・導入: 新製品の量産に向けて、必要な機械設備の選定や、作業者が最も効率的に動けるレイアウトの設計を行います。

- 製造プロセスの改善: 既存の生産ラインの課題(時間がかかる、不良品が多いなど)を見つけ出し、治具(じぐ)と呼ばれる補助工具を開発したり、作業手順を見直したりして改善を続けます。

- 新技術の導入: ロボットやAIなどの最新技術を導入し、生産の自動化やスマート化を推進します。

設計部門と製造現場の橋渡し役であり、工学的な知識と現場感覚の両方が求められる仕事です。

生産管理

工場の司令塔として、ものづくりの流れ全体を管理する仕事です。顧客から注文を受けてから製品を納品するまでの一連のプロセスが、計画通りに進むように調整します。主な管理項目は「Q(Quality:品質)」「C(Cost:コスト)」「D(Delivery:納期)」の3つです。

具体的には、営業からの受注情報をもとに生産計画を立案し、必要な部品や原材料の発注、製造現場への作業指示、進捗状況の確認、在庫管理、出荷管理などを行います。予期せぬトラブルにも柔軟に対応し、生産活動を止めないように采配する、調整能力と責任感が問われる職種です。

品質管理・品質保証

出来上がった製品が、定められた品質基準や顧客の要求仕様を満たしているかを保証する、最後の砦です。

品質管理は、製造工程内で不良品が発生しないように、各工程での検査やデータの分析、改善活動を行います。いわば「プロセス」を管理する仕事です。

品質保証は、完成した製品が出荷しても問題ないレベルにあるかを最終的に判断し、顧客に対して品質を保証する役割を担います。万が一、市場で不具合が発生した際には、原因を究明し、再発防止策を講じるのも品質保証の重要な仕事です。測定機器の知識や統計的なデータ分析手法、そして何よりも「不良品は絶対に出荷しない」という強い意志が求められます。

営業

自社の技術や製品の魅力を顧客に伝え、契約へと結びつける最前線の仕事です。単に製品を売るだけでなく、顧客が抱える課題やニーズを深くヒアリングし、それを解決するための最適な製品や技術を提案する「ソリューション営業」が主流となっています。また、顧客から得た市場の生きた情報を社内にフィードバックし、新製品開発や既存製品の改良につなげる重要な役割も担っています。技術的な知識とコミュニケーション能力の両方が必要とされる職種です。

主な作業工程

次に、工場の製造現場で行われる代表的な作業工程を、ものづくりの流れに沿って見ていきましょう。

鋳造・鍛造

金属を溶かして型に流し込む「鋳造(ちゅうぞう)」と、金属を叩いたり圧力をかけたりして成形する「鍛造(たんぞう)」は、金属の塊から製品のおおまかな形を作り出す、最も基本的な加工方法です。

- 鋳造: 複雑な形状の製品を一体で製造できるのが特徴です。マンホールの蓋や自動車のエンジンブロック、仏像などが鋳造で作られます。

- 鍛造: 金属の内部組織が緻密になり、強度が高まるのが特徴です。包丁やレンチなどの工具、自動車のクランクシャフトといった高い強度が求められる部品の製造に用いられます。

板金・プレス加工

金属の薄い板(板金)を切断したり、曲げたり、穴を開けたりして立体的な形状を作り出すのが「板金加工」です。一方、金型を使って高速で同じ形状を大量に作るのが前述の「プレス加工」です。自動車のボディや家電の筐体など、私たちの身の回りにある多くの製品がこれらの技術で作られています。

切削加工

ドリルや刃物(バイト)を使って、金属の塊を削ったり、穴を開けたり、溝を掘ったりして、図面通りの精密な寸法に仕上げる加工です。「旋盤(せんばん)」や「フライス盤」、「マシニングセンタ」といった工作機械が使われます。ミクロン単位の精度が求められる、非常に精密な加工技術です。

溶接

複数の金属部品を熱で溶かして一体化させる接合技術です。ビルや橋の鉄骨、自動車のフレーム、船体など、大きな構造物を作る際には欠かせない工程です。アーク溶接、ガス溶接、レーザー溶接など、製品の材質や求められる品質に応じて様々な手法が使い分けられます。熟練の技術が必要とされる花形の作業の一つです。

めっき(表面処理)

製品の表面に、別の金属の薄い膜をコーティングする技術です。主な目的は、①錆びを防ぐ(防食性)、②見た目を美しくする(装飾性)、③硬度や耐摩耗性を高める、電気を通しやすくするなど新たな機能を与える(機能性)ことです。水道の蛇口のクロムめっきや、電子部品の金めっきなどが代表例です。

組み立て・検査

加工された多数の部品を、図面に従って一つひとつ組み上げて最終製品を完成させる工程です。ボルトやねじで締め付けたり、溶接したり、接着したりと、製品によって様々な方法が用いられます。そして、完成した製品が設計通りの機能・性能を発揮するか、傷や汚れがないかなどを厳しくチェックするのが「最終検査」です。この検査に合格して初めて、製品として出荷されます。

金属製品製造業の市場規模と平均年収

金属製品製造業への就職や転職を考える上で、業界の経済的な規模や、実際に働く人々の収入水準は非常に気になるポイントです。ここでは、公的な統計データに基づいて、金属製品製造業の市場規模と平均年収の実態に迫ります。

市場規模の動向

金属製品製造業は、日本の製造業の中でも非常に大きなウェイトを占める基幹産業の一つです。その規模感を客観的に把握するために、経済産業省が公表している統計データを見てみましょう。

経済産業省の「2023年経済構造実態調査(乙調査)」によると、2022年における金属製品製造業の製造品出荷額等は約21兆3,745億円にのぼります。これは、日本の製造業全体の出荷額(約342兆円)のうち、約6.2%を占める規模です。(参照:経済産業省 2023年経済構造実態調査)

この「約21兆円」という数字がどれほどの規模かというと、他の主要な製造業と比較すると分かりやすいです。

- 輸送用機械器具製造業(自動車など):約71兆円

- 化学工業:約33兆円

- 生産用機械器具製造業:約28兆円

- 食料品製造業:約28兆円

- 金属製品製造業:約21兆円

このように、自動車産業を含む輸送用機械には及ばないものの、食料品や生産用機械といった巨大産業と肩を並べる、非常に大きな市場を形成していることがわかります。

また、事業所数や従業者数を見ても、その存在感の大きさがうかがえます。同調査によると、金属製品製造業の事業所数は約48,000事業所、従業者数は約89万人に達します。これは、数多くの企業とそこで働く人々によって支えられている、裾野の広い産業であることを示しています。

市場の動向としては、国内では人口減少に伴う住宅着工件数の減少などのマイナス要因がある一方で、インフラの老朽化対策としての更新需要や、防災・減災意識の高まりに伴う建設需要は底堅く推移しています。また、世界的なEV(電気自動車)シフトや、省エネルギー化への要求は、軽量で高強度な金属部品や、エネルギー効率の高い機器の需要を喚起しており、新たな成長機会も生まれています。

総じて、金属製品製造業は成熟した巨大市場でありながらも、社会の変化に対応することで安定した需要を確保し続けている産業と言えるでしょう。

職種別の平均年収

次に、金属製品製造業で働く人々の平均年収について見ていきましょう。年収は、企業の規模、地域、個人の経験やスキル、そして職種によって大きく異なりますが、ここでは業界全体の傾向を掴むための目安となる数値をご紹介します。

各種求人サイトや統計情報を総合すると、金属製品製造業全体の平均年収は、およそ400万円台前半から後半で推移していることが多いようです。例えば、求人ボックス給料ナビのデータによると、金属製品製造業の仕事の平均年収は約449万円となっています(2024年6月時点)。(参照:求人ボックス 給料ナビ)

これは、国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」による日本の給与所得者の平均給与458万円と比較すると、ほぼ同程度の水準にあると言えます。

ただし、これはあくまで全体の平均値です。職種によって年収の水準は変わってきます。一般的には、専門性が高く、より上流の工程を担う職種ほど年収が高くなる傾向があります。

| 職種 | 年収の傾向 | 備考 |

|---|---|---|

| 研究・開発、設計(上流工程) | 比較的高め | 高度な専門知識や創造性が求められるため。修士・博士号取得者なども多く、年収は500万円~800万円以上になることも珍しくない。 |

| 生産技術、品質保証 | やや高め | 製造プロセス全体への深い理解と改善能力、品質に対する責任が求められるため。経験を積むことで高い評価を得やすい。 |

| 営業 | 実績に応じて変動 | 基本給に加えて、売上実績に応じたインセンティブ(報奨金)が付く場合が多く、成果次第で高収入を目指せる。 |

| 製造(オペレーター、作業員) | 平均的~やや低め | 未経験から始められる仕事も多い分、スタート時の給与は抑えめな傾向。ただし、資格取得や多能工化により、着実に昇給を目指せる。 |

| 生産管理 | 平均的 | 工場全体の流れを把握する重要なポジション。経験を積んで管理職になれば、年収も大きくアップする。 |

特に、CADを扱う設計職や、生産ラインの自動化・効率化を担う生産技術職、品質システムの国際規格(ISO9001など)に精通した品質保証職などは、専門性が高く評価され、好待遇で迎えられるケースが多いです。

また、製造現場の作業員であっても、「溶接技能者」や「金属プレス加工技能士」といった国家資格を取得したり、複数の工程を担当できる「多能工」になったりすることで、技能手当が支給され、収入を上げていくことが可能です。

まとめると、金属製品製造業の年収は日本の平均水準にあり、決して低いわけではありません。そして、専門的なスキルや知識を身につけ、経験を積むことで、平均を大きく上回る収入を得ることも十分に可能な、キャリアパスが描きやすい業界であると言えるでしょう。

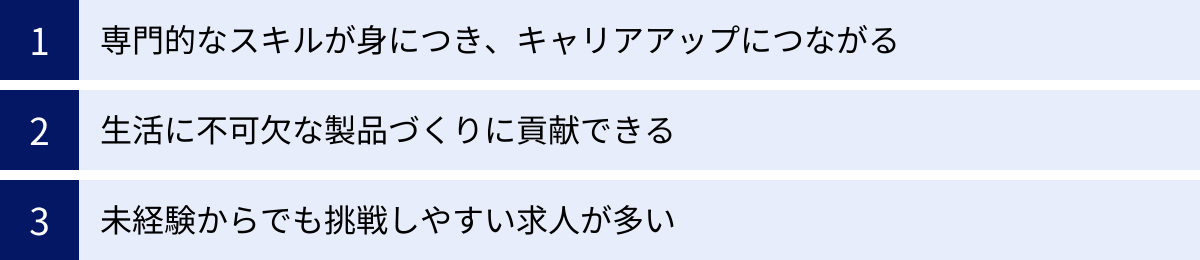

金属製品製造業で働く3つのメリット・やりがい

金属製品製造業は、日本のものづくりを支える重要な産業ですが、働く側にとってはどのような魅力があるのでしょうか。ここでは、この業界で働くことの具体的なメリットや、日々の仕事で感じられるやりがいを3つのポイントに絞ってご紹介します。

① 専門的なスキルが身につき、キャリアアップにつながる

金属製品製造業で働く最大のメリットの一つは、市場価値の高い専門的なスキルを着実に身につけられることです。この業界は、まさに技術の集合体。製品を生み出す過程には、多種多様な専門技術が不可欠です。

例えば、製造現場では、

- 溶接技術: 金属を強力に接合する、熟練を要するスキル。

- 機械加工技術: 旋盤やマシニングセンタを操作し、ミクロン単位で金属を削る精密技術。

- プレス・板金技術: 金型や機械を駆使して、金属板を自在に成形する技術。

- CAD/CAMスキル: コンピューター上で製品を設計したり、工作機械を動かすプログラムを作成したりするデジタルスキル。

これらのスキルは、一度習得すれば、どの企業でも通用する「ポータブルスキル」となります。特定の企業に依存しない、自分自身の力でキャリアを切り拓いていくための強力な武器になるのです。多くの企業では、資格取得支援制度が充実しており、働きながら「溶接技能者」「機械加工技能士」「工場板金技能士」といった国家資格に挑戦できます。資格という客観的な証明を得ることで、自身のスキルをアピールしやすくなり、昇進やより条件の良い企業への転職など、明確なキャリアアップを目指すことが可能です。

また、技術系の職種、例えば設計や生産技術においても同様です。3D CADを駆使した複雑な設計能力や、生産ラインの自動化・効率化を実現した実績は、業界内で高く評価されます。常に新しい技術を学び、それを現場で実践していくことで、自分自身の成長を実感できる環境があります。

「手に職をつけたい」「専門家として長く活躍したい」と考える人にとって、金属製品製造業は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

② 生活に不可欠な製品づくりに貢献できる

日々の仕事のやりがいとして、自分たちの仕事が社会の役に立っていると実感できる点も大きな魅力です。金属製品製造業が作る製品は、私たちの生活のあらゆる場面で使われ、社会インフラを根底から支えています。

例えば、

- 建設用金属製品を手がける企業であれば、自分が製造に関わった鉄骨やサッシが、街のランドマークとなる高層ビルや、多くの人が暮らすマンションの一部になるかもしれません。完成した建物を見たとき、「あの建物の安全を自分たちが支えているんだ」という大きな誇りを感じられるでしょう。

- 給湯器やガスコンロを作る企業であれば、人々の毎日の温かいお風呂や美味しい食事といった「当たり前の快適な暮らし」を提供していることになります。自社製品が使われている家庭を想像することで、社会への貢献を身近に感じられます。

- 自動車部品を作る企業であれば、世界中を走る自動車の安全性や性能の一部を担っていることになります。自分が作った部品が組み込まれた新車が発表された時の喜びは、何物にも代えがたいものです。

このように、自分の仕事の成果が、目に見える形で社会に役立っていることを実感しやすいのが、この業界の特徴です。特に、災害時にライフラインを支える製品や、人々の安全を守る製品に携わることは、大きな使命感とやりがいにつながります。「誰かのために、社会のために働きたい」という思いを持つ人にとって、その貢献を日々感じながら働ける環境は、仕事へのモチベーションを高く維持する上で非常に重要な要素となります。

③ 未経験からでも挑戦しやすい求人が多い

「ものづくりに興味はあるけれど、専門的な知識や経験がないから不安…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、金属製品製造業は、未経験者を積極的に採用し、一から育てる文化が根付いている業界でもあります。

特に、製造現場のオペレーターや作業員のポジションでは、「未経験者歓迎」の求人が数多く見られます。その背景には、業界全体で若手人材の確保が急務となっていることや、各社独自の製造ノウハウがあるため、入社後にOJT(On-the-Job Training)を通してじっくりと技術を教え込む体制が整っていることが挙げられます。

多くの企業では、

- 充実した研修制度: 入社後の集合研修で、安全教育やものづくりの基礎知識を学びます。

- OJTによる丁寧な指導: 配属後は、経験豊富な先輩社員がマンツーマンに近い形で、機械の操作方法や作業のコツを丁寧に指導します。

- 段階的なステップアップ: まずは簡単な補助作業からスタートし、習熟度に合わせて徐々に難易度の高い仕事へとステップアップしていくため、無理なくスキルを習得できます。

もちろん、最初は覚えることも多く、専門用語に戸惑うこともあるでしょう。しかし、素直に学ぶ姿勢と、ものづくりへの興味さえあれば、着実にプロフェッショナルへと成長していくことが可能です。実際に、全くの異業種から転職し、今では現場のリーダーとして活躍している人も少なくありません。

学歴や職歴に関わらず、新しいキャリアをスタートできる門戸の広さは、金属製品製造業の大きなメリットです。ものづくりへの情熱を、ここで形にしてみてはいかがでしょうか。

金属製品製造業で働く前に知っておきたいデメリット

多くのメリットがある一方で、金属製品製造業で働く際には、事前に理解しておくべきいくつかの側面もあります。これらは人によっては「デメリット」と感じられるかもしれません。入社後のミスマッチを防ぐためにも、良い面だけでなく、現実的な課題についてもしっかりと把握しておきましょう。

体力的な負担を感じることがある

金属製品製造業の仕事、特に製造現場では、ある程度の体力が求められる場面が少なくありません。扱うものが「金属」であるため、製品や材料には相応の重量があります。

- 重量物の取り扱い: 小さな部品を扱う工場もありますが、建設用の鉄骨や大型の板金製品などを扱う工場では、数十キログラムの材料や製品を運んだり、位置を調整したりする作業が発生します。もちろん、クレーンやフォークリフトといった機械を使って補助しますが、最終的な微調整などで人力が必要になることもあります。

- 長時間の立ち仕事: 多くの製造ラインでは、一日中立ったまま作業を行うことが基本となります。機械の操作や組み立て、検査といった作業に集中していると時間はあっという間に過ぎますが、慣れないうちは足腰に負担を感じるかもしれません。

- 反復作業: プレス加工のオペレーターや組み立てラインの作業など、同じ動作を繰り返し行う仕事もあります。単純作業が苦手な人にとっては、精神的な負担に感じる可能性もあります。

ただし、近年ではこうした体力的な負担を軽減するための取り組みも積極的に進められています。パワーアシストスーツ(装着型のロボット)の導入や、自動搬送ロボット(AGV)の活用、作業台の高さ調整といった改善活動により、より安全で働きやすい環境づくりが進んでいる企業も増えています。

それでも、基本的な体力は必要とされる場面が多いため、特にデスクワーク中心の仕事から転職を考えている場合は、体力面での適性を考慮することが重要です。工場見学などの機会があれば、実際の作業風景を見て、自分に務まりそうかを確認することをおすすめします。

工場の環境(暑さ・騒音など)が合わない場合がある

工場の作業環境は、オフィスとは大きく異なります。特に、昔ながらの「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージを持つ方もいるかもしれませんが、その実態と現状について正しく理解しておく必要があります。

- 暑さ・寒さ: 溶接や鋳造など、高熱を扱う工程がある工場では、夏場は室温がかなり高くなります。スポットクーラーや大型の送風機、空調服の支給といった対策は講じられていますが、それでも暑さが厳しい環境であることは覚悟しておく必要があります。逆に、冬場は大きな建物のため底冷えすることもあります。

- 騒音: プレス機械が作動する音、金属を切削する音、ハンマーで叩く音など、工場内では様々な機械が大きな音を立てて稼働しています。耳栓などの保護具の着用が義務付けられていますが、静かな環境で集中したいタイプの人にとっては、ストレスに感じるかもしれません。

- 臭い: 切削加工で使われる油(切削油)や、塗装工程で使われる塗料、薬品などの独特の臭いが発生する場合があります。もちろん、換気設備は整えられていますが、臭いに敏感な人は不快に感じることがあるかもしれません。

- 汚れ: 金属の粉や油などが付着するため、作業着が汚れるのは日常茶飯事です。清潔な環境を好む人にとっては、抵抗があるかもしれません。

もちろん、安全衛生への意識は年々高まっており、クリーンで快適な工場も増えています。例えば、精密部品を扱う工場では、温度・湿度が厳密に管理されたクリーンルームで作業を行うこともあります。しかし、一般的には、ある程度の暑さや騒音、汚れは覚悟しておくべきでしょう。

これらの環境が「自分には合わない」と感じるか、「ものづくりの現場ならではの活気」と捉えられるかは、個人の価値観によります。働く環境も仕事選びの重要な要素と捉え、自身の適性を見極めることが大切です。これもまた、工場見学などを通して、実際の空気を肌で感じてみることが、最良の判断材料となるでしょう。

金属製品製造業の将来性と課題

日本の基幹産業として長い歴史を持つ金属製品製造業ですが、時代の変化とともに新たな局面を迎えています。ここでは、この業界が今後どのように発展していくのかという「将来性」と、そのために乗り越えなければならない「課題」について、両面から深く掘り下げていきます。

将来性:今後の展望

国内市場の成熟やグローバル競争の激化といった厳しい環境にありますが、金属製品製造業には確かな成長の可能性があります。その鍵を握るのが、「DX」「高付加価値化」「海外展開」という3つのキーワードです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

DXとは、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセスそのものを根本的に変革することです。金属製品製造業においても、DXは生産性向上と競争力強化のための切り札として期待されています。

- スマートファクトリー化: 工場内のあらゆる機械や設備をインターネットで繋ぐ「IoT(モノのインターネット)」技術を活用し、稼働状況や品質データをリアルタイムで収集・分析。これにより、設備の異常を予知して故障を防いだり、生産効率を最大化したりすることが可能になります。

- 熟練技術のデジタル化と継承: 熟練工が持つ勘やコツといった暗黙知を、センサーやAIを用いてデータ化・可視化する取り組みが進んでいます。これにより、これまでOJTでしか伝えられなかった高度な技術を、若手人材が効率的に学習できるようになり、後継者不足問題の解決に繋がります。

- サプライチェーンの最適化: 受注から材料調達、生産計画、出荷までの一連の流れをデジタルデータで一元管理することで、無駄な在庫を削減し、顧客の短納期要求にも柔軟に対応できる、しなやかな生産体制を構築できます。

DXは、単なるIT化ではなく、ものづくりのあり方そのものを進化させる原動力です。この流れに積極的に取り組む企業は、今後大きな成長を遂げるでしょう。

高付加価値製品へのシフト

価格競争が激しい汎用品の分野では、新興国企業との競争が厳しくなっています。そこで日本の金属製品製造業が目指すべき道は、独自の技術力を活かした「高付加価値製品」へのシフトです。

- 軽量化・高強度化: 自動車業界では、燃費向上や航続距離延長のために車体の軽量化が至上命題です。これに応えるため、従来の鉄に代わるハイテン(高張力鋼板)やアルミニウム、さらにはマグネシウム合金といった新素材の加工技術が求められています。

- 機能性の付与: 例えば、断熱性や防音性を高めた建築用サッシ、IoTセンサーを内蔵して遠隔で状態を監視できるバルブ、抗菌・抗ウイルス性能を持つドアノブなど、金属製品に新たな機能を加えることで、付加価値を高めることができます。

- デザイン性の追求: 家電製品や住宅設備、洋食器など、消費者の目に直接触れる製品では、機能性だけでなくデザインの美しさも重要な価値となります。優れたデザインは、製品の魅力を高め、ブランド価値を向上させます。

他社には真似のできない、技術力とアイディアに裏打ちされた製品を開発することが、持続的な成長のための鍵となります。

海外市場の開拓

日本の国内市場は人口減少により縮小傾向にありますが、世界に目を向ければ、経済成長が続くアジア諸国を中心に、インフラ整備や生活水準の向上に伴う巨大な需要が存在します。

日本の金属製品は、「高品質・高性能・高耐久」という点で世界的に高い評価を得ています。このブランドイメージを武器に、海外のインフラプロジェクトや、現地のニーズに合わせた製品開発を進めることで、新たな市場を開拓することが可能です。

特に、省エネ性能の高い給湯器や、耐震性に優れた建築金物、精密な自動車部品などは、海外でも高い競争力を持っています。円安は輸出企業にとって追い風となる側面もあり、積極的にグローバル展開を図る企業には、大きな成長機会が広がっています。

解決すべき課題

輝かしい未来への展望がある一方で、金属製品製造業はいくつかの深刻な課題に直面しています。これらの課題を克服できるかどうかが、業界の将来を左右します。

人材不足と後継者問題

最も深刻な課題が、労働人口の減少と高齢化に伴う人材不足です。特に、製造現場を支える若手の技能労働者の確保が難しくなっています。長年、日本のものづくりを支えてきた熟練技能者の多くが定年退職の時期を迎えており、彼らが持つ高度な技術やノウハウが失われてしまう「技術承継」の問題も深刻化しています。

この課題に対しては、前述のDXによる技術のデジタル化や、省人化・自動化への投資、そして若者や女性にとって魅力的な労働環境(給与、休日、福利厚生、キャリアパスなど)の整備が不可欠です。

原材料価格の変動

金属製品の主原料である鉄やアルミニウム、銅などの価格は、世界経済の動向や為替レート、地政学的なリスクなどによって常に変動しています。近年では、資源国の政策変更や国際紛争などを背景に、原材料価格が高騰する場面が頻発しています。

原材料コストの上昇は、企業の収益を直接的に圧迫します。このリスクに対応するためには、製品価格への適切な転嫁交渉や、歩留まり(材料の利用効率)の向上、より安価な代替材料の開発、長期的な視点での調達戦略などが求められます。

海外企業との競争

かつては日本の独壇場であった分野でも、近年は中国や韓国、台湾といったアジア企業の技術力が急速に向上し、グローバル市場での競争はますます激化しています。特に、汎用的な製品分野では、低コストを武器とする海外企業との価格競争に巻き込まれやすくなっています。

この厳しい競争に打ち勝つためには、価格以外の価値、すなわち「品質」「技術力」「信頼性」「納期対応力」といった非価格競争力で差別化を図ることが重要です。前述した高付加価値製品の開発や、顧客の細かなニーズに迅速に応えるオーダーメイド対応などが、日本の企業が生き残るための道筋となるでしょう。

これらの課題は決して簡単なものではありませんが、業界全体で知恵を絞り、変革に取り組むことで、金属製品製造業はこれからも日本の経済を支える力強い産業であり続けることができるはずです。

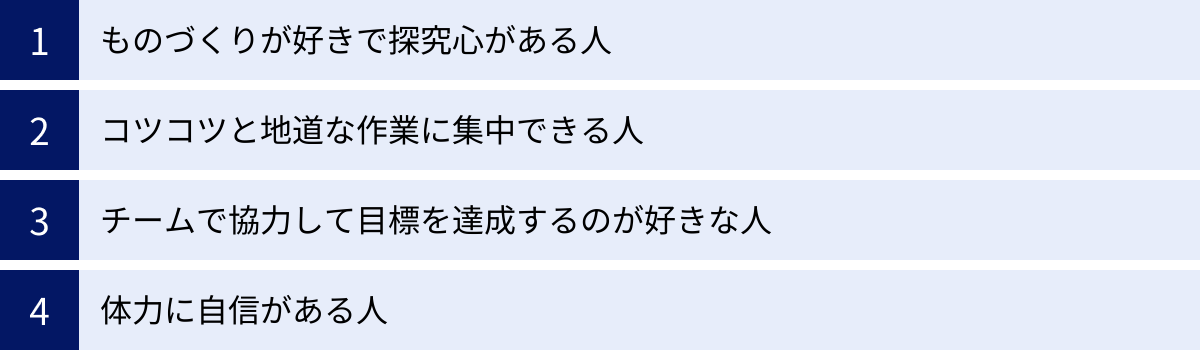

金属製品製造業に向いている人の4つの特徴

金属製品製造業は、多種多様な仕事があるため、さまざまなタイプの人が活躍できる業界です。しかし、その中でも特に「この仕事に向いている」と言える人の特徴がいくつかあります。ここでは、代表的な4つの特徴をご紹介します。自分が当てはまるかどうか、チェックしてみてください。

① ものづくりが好きで探究心がある人

これが最も基本的で、かつ最も重要な素質です。「自分の手で何かを作り上げたい」「図面やアイディアが、実際に形になっていく過程を見るのが好き」という純粋な気持ちは、日々の仕事のモチベーションの源泉となります。

単に「作るのが好き」というだけでなく、「なぜ、この加工方法なのだろう?」「もっと効率的なやり方はないだろうか?」「この素材の特性を最大限に活かすにはどうすればいいか?」といった探究心を持つことが、プロフェッショナルとして成長していく上で非常に重要です。

金属という素材は、非常に奥が深い世界です。温度や圧力、加工方法によってその性質は大きく変化します。新しい合金が開発されれば、それに合わせた新しい加工技術が必要になります。こうした変化を楽しみ、常に新しい知識や技術を学ぶことに意欲的な人は、この業界で大きく成長できるでしょう。研究・開発職や設計職はもちろん、製造現場においても、こうした探究心は日々の改善活動に繋がり、会社にとって貴重な財産となります。

② コツコツと地道な作業に集中できる人

金属製品製造業のものづくりは、華やかな瞬間の連続ではありません。むしろ、地道で根気のいる作業の積み重ねによって、一つの製品が完成します。

- 精密な加工作業: ミクロン単位の精度を求められる機械加工では、長時間にわたって機械と向き合い、集中力を切らさずに作業を続ける必要があります。

- 丁寧な組み立て作業: 数多くの部品を、手順書通りに正確に組み付けていく作業には、忍耐強さが求められます。

- 厳密な検査作業: 小さな傷や寸法のズレも見逃さないよう、細部にまで注意を払う几帳面さが必要です。

派手さはありませんが、目の前のタスクに黙々と打ち込み、一つのことを着実にやり遂げることに喜びを感じるタイプの人は、製造現場で非常に高い評価を得られます。特に、品質管理や精密加工といった、高い精度と信頼性が求められる仕事では、こうした性格が大きな強みとなります。日々のルーティンワークの中にも、小さな工夫や改善を見出し、それを楽しめる人は、この仕事に強い適性があると言えるでしょう。

③ チームで協力して目標を達成するのが好きな人

「ものづくり」と聞くと、一人の職人が黙々と作業する姿をイメージするかもしれませんが、現代の製造業はチームプレーが基本です。一つの製品は、設計、生産管理、資材調達、加工、組み立て、検査、営業といった、多くの部門や担当者の連携プレーによって生み出されます。

例えば、製造現場では、

- 自分の担当する工程で遅れが出ると、後工程の担当者に迷惑がかかります。

- 加工中に何か問題を発見したら、すぐにリーダーや品質管理担当者に報告・連絡・相談(報連相)する必要があります。

- 新しい製品の生産を立ち上げる際には、設計担当者や生産技術担当者と協力して、問題点を洗い出し、改善策を検討します。

このように、常に周囲のメンバーとコミュニケーションを取り、情報を共有し、協力し合いながら共通の目標(良い製品を、納期通りに作る)に向かって進んでいく姿勢が不可欠です。

「自分一人の力で完結させたい」というタイプの人よりも、「みんなで力を合わせて、より良いものを作り上げたい」と考えられる人の方が、この業界でスムーズに仕事を進め、大きな成果を出すことができます。協調性があり、チームの一員としての役割をきちんと果たせる人は、どの職種においても重宝される存在です。

④ 体力に自信がある人

デメリットの項でも触れましたが、特に製造現場で働く場合、ある程度の体力は必要不可欠です。

- 立ち仕事が基本であること。

- 製品や材料によっては重量物を扱う場面があること。

- 夏場は暑い環境で作業をすること。

これらの環境に対応できる身体的な強さは、仕事を長く続けていく上で重要な要素となります。もちろん、過度に強靭な肉体が求められるわけではありませんが、日常的に体を動かすことに抵抗がなく、健康管理をしっかりできる人が向いています。

学生時代に運動部に所属していた経験がある人や、普段から体を動かすのが好きな人は、工場での仕事に比較的スムーズに順応できるでしょう。体力に自信があることは、それだけで一つの立派な強みになります。安全に、そして健康的に働き続けるためにも、体力は重要な資本となるのです。

金属製品製造業で役立つ資格6選

金属製品製造業では、特定の資格がなければ就けない仕事も多くあります。資格は、自身のスキルを客観的に証明し、キャリアアップや収入向上に直結する強力な武器となります。ここでは、特に現場で役立つ代表的な資格を6つ紹介します。

| 資格名 | 概要 | 役立つ場面・職種 |

|---|---|---|

| ① フォークリフト運転技能者 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するための国家資格。 | 材料の運搬、製品の入出荷など、工場内の物流作業全般。ほとんどの工場で必須とされる。 |

| ② 玉掛け技能講習 | 制限荷重1トン以上のクレーンなどで荷を吊る際の、ワイヤーロープなどを吊り荷にかける(玉掛け)作業を行うための資格。 | クレーンを使って重量物を移動させる作業。フォークリフトとセットで求められることが多い。 |

| ③ 溶接技能者 | アーク溶接やガス溶接など、溶接作業に関する技量を証明する資格。日本溶接協会が認証する民間資格だが、公的に広く通用する。 | 建築鉄骨の組み立て、自動車部品の接合、配管の接続など、溶接作業全般。 |

| ④ 金属プレス加工技能士 | 金属プレス加工に関する知識と技能を証明する国家資格(技能検定)。特級、1級、2級がある。 | 自動車部品や家電部品などのプレス加工現場。金型の段取りやメンテナンス、品質管理など。 |

| ⑤ 工場板金技能士 | 板金加工に関する知識と技能を証明する国家資格(技能検定)。機械板金作業と数値制御タレットパンチプレス板金作業がある。 | 精密板金や建築板金など、板金加工を行う現場。NC工作機械のプログラミングや操作。 |

| ⑥ 危険物取扱者 | 消防法で定められた危険物(引火性の石油類など)を取り扱うために必要な国家資格。甲種、乙種、丙種がある。 | 塗装工程での塗料やシンナー、洗浄工程での有機溶剤、燃料などを扱う職場。 |

① フォークリフト運転技能者

工場内での材料や製品の運搬に欠かせないフォークリフトを運転するための資格です。最大荷重1トン以上のフォークリフトは、この資格がないと運転できません。製造現場だけでなく、倉庫や物流部門でも必須とされる、汎用性が非常に高い資格です。求人情報でも「フォークリフト免許所持者優遇」と記載されているケースが非常に多く、取得しておくと仕事の幅が大きく広がります。

② 玉掛け技能講習

クレーンで重量物を吊り上げて移動させる際に、荷物にワイヤーロープなどを掛けたり外したりする「玉掛け」作業を行うための資格です。クレーンの運転資格とは別であり、「クレーンを運転する人」と「玉掛けをする人」の両方がいて初めて安全な作業ができます。鉄骨や大型の金型、重い機械などを扱う工場では必須の資格であり、フォークリフトとセットで取得することが推奨されます。

③ 溶接技能者(アーク溶接・ガス溶接)

金属同士を熱で溶かして接合する溶接作業は、専門的な技術が求められます。その技能を証明するのが溶接技能者資格です。一般的には日本溶接協会が認証する資格を指し、基本級(下向きの溶接)と専門級(横向き、上向きなど)があります。資格の有無が給与に反映されることも多く、熟練の溶接工は高待遇で迎えられる傾向にあります。まさに「手に職」を代表する資格と言えるでしょう。

④ 金属プレス加工技能士

プレス機械を操作して金属板を成形する技能を証明する国家資格です。金型の取り付けや調整、プレス機械のメンテナンス、品質管理など、プレス加工に関する幅広い知識と技術が問われます。この資格を持つことで、単なるオペレーターから、工程全体を管理できる技術者へとステップアップする道が開けます。

⑤ 工場板金技能士

「ベンダー」と呼ばれる機械で金属板を曲げたり、「タレパン」と呼ばれる機械で穴を開けたりする板金加工の技能を証明する国家資格です。図面を正確に読み取り、機械を操作して精密な製品を作り上げる能力が求められます。特に、NC(数値制御)機械のプログラミング能力も問われるため、デジタルものづくりにも対応できる技術者として評価されます。

⑥ 危険物取扱者

金属製品製造業では、塗装工程で使う塗料やシンナー、部品の洗浄で使う有機溶剤、燃料として使う灯油や重油など、消防法上の「危険物」を扱う場面が少なくありません。一定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱いする施設では、危険物取扱者の有資格者を置くことが義務付けられています。特に乙種第4類(引火性液体)は多くの工場で需要が高い資格であり、安全管理の知識がある人材として重宝されます。

これらの資格は、企業によっては入社後に取得を支援してくれる制度が整っている場合も多いです。積極的に挑戦し、自身の市場価値を高めていくことをおすすめします。

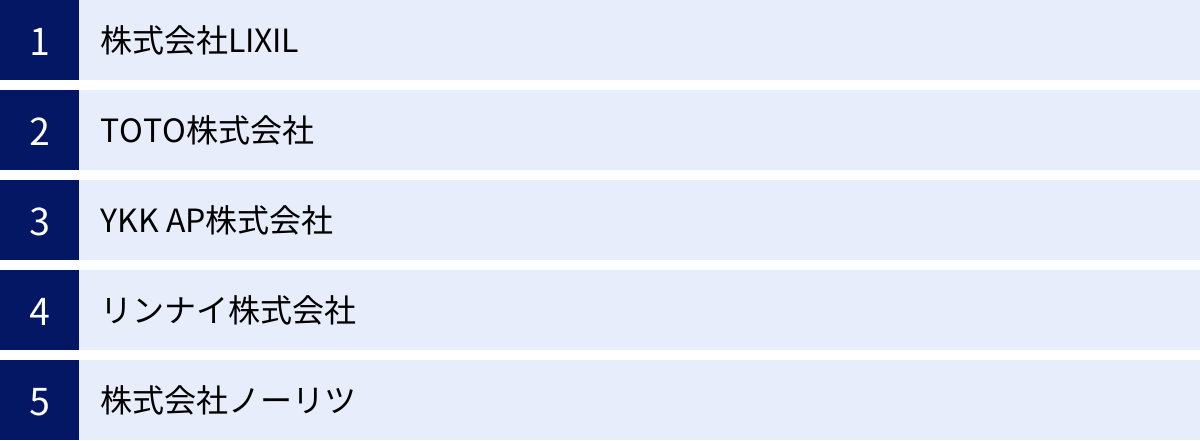

国内の代表的な金属製品製造業の企業

ここでは、日本を代表する金属製品製造業の企業を5社紹介します。それぞれの企業がどのような製品を作り、私たちの生活や社会に貢献しているのかを知ることで、この業界の多様性とスケールの大きさをより具体的に感じられるでしょう。

※以下の企業情報は、各社の公式サイト(2024年6月時点)を参照して作成しています。

株式会社LIXIL

水まわり設備と建材の分野で、国内トップクラスのシェアを誇る総合メーカーです。TОSTEM、INAX、新日軽、サンウエーブ、東洋エクステリアという、それぞれの分野で高いブランド力を持つ5社が統合して誕生しました。

- 主な事業内容:

- ウォーターテクノロジー事業: トイレ、浴室、水栓金具、洗面化粧台、システムキッチンなど、水まわり製品全般を手がけています。「アクアセラミック」のような汚れがつきにくい衛生陶器の技術や、節水技術に強みを持ちます。

- ハウジングテクノロジー事業: 窓・サッシ、ドア、エクステリア(門扉、フェンス、カーポートなど)、インテリア建材(床材、内装ドアなど)といった住宅建材全般を製造・販売しています。高断熱サッシなど、快適で環境に優しい住まいづくりに貢献する製品を数多く提供しています。

- 特徴: 「住まい」に関するあらゆる金属製品・住宅設備を網羅する、圧倒的な製品ラインナップが最大の特徴です。グローバル展開も積極的で、世界150カ国以上で事業を展開しています。(参照:株式会社LIXIL 公式サイト)

TOTO株式会社

衛生陶器(トイレの便器など)で世界的なブランド力を持つ、水まわり住宅設備機器のトップメーカーです。1917年の創立以来、日本の水まわり文化をリードし続けてきました。

- 主な事業内容:

- レストルーム商品: 温水洗浄便座「ウォシュレット」は同社の代名詞であり、世界中に普及しています。節水技術や、汚れの付着を防ぐ「セフィオンテクト」、除菌水を生成する「きれい除菌水」など、清潔・快適を追求する独自技術が強みです。

- 浴室・洗面・キッチン関連商品: システムバスルーム、洗面化粧台、水栓金具、システムキッチンなども手がけています。

- 特徴: 「ウォシュレット」に代表される、技術革新による新たな価値創造を得意としています。品質と耐久性へのこだわりも強く、国内外で高い信頼を得ています。環境への貢献にも力を入れており、節水・省エネ製品の開発を推進しています。(参照:TOTO株式会社 公式サイト)

YKK AP株式会社

(※YKK株式会社のAP事業部門を指すものとして解説します)

YKKグループの中核を担う事業の一つで、窓やドア、エクステリア製品などを手がける建材メーカーです。ファスナーで世界的に有名なYKKですが、その金属加工技術や開発力を活かし、AP(Architectural Products)事業でも高い競争力を誇ります。

- 主な事業内容:

- 住宅用商品: 樹脂窓やアルミ樹脂複合窓、断熱玄関ドア、シャッター、網戸、面格子、テラスやバルコニー、カーポートなど、住宅の開口部を中心とした幅広い製品群を提供しています。

- ビル用商品: 高層ビル向けのカーテンウォール(ガラス張りの壁)や、オフィス・商業施設向けの窓・ドアなどを手がけています。

- 特徴: 国内トップクラスのシェアを誇る窓事業が強みです。特に、断熱性能の高い樹脂窓「APW」シリーズは、省エネ住宅の普及に大きく貢献しています。材料開発から製品設計、製造、施工まで一貫して手がける体制で、高い品質を実現しています。(参照:YKK AP株式会社 公式サイト)

リンナイ株式会社

給湯器やガスコンロなど、熱エネルギー機器の分野で世界をリードするメーカーです。1920年の創業以来、「安全・安心」「快適」「環境性」を追求した製品開発を行っています。

- 主な事業内容:

- 給湯機器: ガス給湯器、ガス給湯暖房用熱源機、ハイブリッド給湯・暖房システムなど。少ないガス量で効率的にお湯をつくる「エコジョーズ」は業界の標準技術となっています。

- 厨房機器: ガステーブルコンロ、ビルトインコンロ、ガス炊飯器、ガスオーブンなど。調理のしやすさや手入れのしやすさを追求した高機能な製品が人気です。

- 空調機器、業務用機器なども手がけています。

- 特徴: 燃焼技術や熱利用技術、電子制御技術といったコア技術に強みを持ちます。海外展開にも積極的で、世界各国の生活文化や環境に合わせた製品を開発・販売しています。(参照:リンナイ株式会社 公式サイト)

株式会社ノーリツ

リンナイと並び、給湯器市場で高いシェアを持つ大手住宅設備機器メーカーです。「お風呂は、人を幸せにする」という創業の原点に基づき、お湯のある豊かな暮らしを支える製品を提供し続けています。

- 主な事業内容:

- 温水空調分野: ガス・石油給湯機、ハイブリッド給湯システム、温水暖房機器(床暖房など)が主力です。

- 厨房分野: ビルトインコンロ、レンジフードなどを手がけています。

- その他: 太陽光発電システムや、業務用厨房機器なども扱っています。

- 特徴: 高い省エネ性と快適性を両立した給湯・暖房システムに強みがあります。近年では、IoT技術を活用し、スマートフォンからお風呂の操作ができる製品や、入浴者の状況を見守る機能を搭載した製品など、新たな価値提案にも力を入れています。(参照:株式会社ノーリツ 公式サイト)

これらの企業は、金属製品製造業の中でも特に消費者に身近なBtoC(Business-to-Consumer)製品を手がけていますが、この他にも、自動車メーカーや電機メーカーに部品を供給するBtoB(Business-to-Business)の優良企業が数多く存在します。

まとめ

本記事では、金属製品製造業の世界について、その定義や種類、仕事内容から、市場規模、将来性、そして働く上での魅力と課題まで、多角的に掘り下げてきました。

金属製品製造業は、ビルや橋といった巨大な構造物から、自動車や家電の精密部品、毎日使うキッチン用品や工具に至るまで、私たちの現代社会を文字通り「形作り」「支えている」不可欠な産業です。その市場規模は約21兆円にのぼり、約89万人が従事する、日本のものづくりの中核をなす存在です。

この業界で働くことは、

- 溶接や機械加工、CAD設計といった市場価値の高い専門スキルを身につけられる

- 社会インフラや人々の快適な暮らしに貢献しているという大きなやりがいを感じられる

- 未経験からでも挑戦しやすく、着実にプロフェッショナルへと成長できる

といった多くのメリットがあります。

一方で、体力的な負担や工場特有の環境、人材不足や原材料価格の変動といった課題も存在します。しかし、業界全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や高付加価値製品へのシフト、海外展開といった前向きな挑戦を続けており、その将来性は決して暗いものではありません。

ものづくりへの情熱や探究心を持ち、チームで協力して目標を達成することに喜びを感じられる人にとって、金属製品製造業は、自身の能力を存分に発揮し、社会に貢献しながら確かなキャリアを築いていける、非常に魅力的なフィールドです。

この記事が、金属製品製造業という奥深い世界への理解を深め、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。