私たちの身の回りにあるスマートフォン、自動車、食品、衣類といったあらゆる製品は、「製造業」によって生み出されています。製造業は、日本の経済と社会を支える基幹産業であり、多種多様な業種と職種が存在する巨大な世界です。

この記事では、製造業という産業の全体像から、総務省が定める「日本標準産業分類」に基づく全24業種の具体的な仕事内容、さらには働く上でのメリット・デメリット、将来性までを網羅的に解説します。製造業への就職や転職を考えている方、あるいは日本の産業構造について理解を深めたい方にとって、必見の内容です。

この記事を読めば、漠然としていた製造業のイメージが明確になり、ご自身の興味やキャリアプランと結びつく分野がきっと見つかるでしょう。

目次

製造業とは?

まず、製造業がどのような産業なのか、その定義と社会における役割について深く掘り下げていきましょう。単に「ものを作る仕事」というだけでなく、日本の経済や技術革新において中心的な役割を担っていることが理解できます。

ものづくりで社会を支える基幹産業

製造業とは、原材料などを仕入れ、物理的または化学的な処理を加えて新しい製品を生産し、卸売業者や小売業者、あるいは他の製造業者に出荷する産業のことを指します。その範囲は非常に広く、私たちが日常的に口にする食品から、最先端の技術が集約された電子部品まで、あらゆる「もの」が製造業によって作られています。

日本の経済において、製造業は極めて重要な位置を占める「基幹産業」です。国内総生産(GDP)に占める割合は長年にわたり高く、多くの雇用を生み出し続けています。例えば、日本の名目GDPのうち、製造業が占める割合は約2割にのぼり、全産業の中でもトップクラスの規模を誇ります。また、就業者数においても、全就業者のおよそ6人に1人が製造業に従事している計算となり、国全体の雇用を支える大きな受け皿となっています。(参照:総務省統計局 労働力調査、内閣府 国民経済計算)

製造業が基幹産業と呼ばれる理由は、その規模の大きさだけではありません。製造業は、他の多くの産業の土台となる役割を担っています。例えば、農業で使われるトラクターやビニールハウス、建設現場で活躍する重機や建築資材、医療現場で用いられる高度な医療機器や医薬品など、あらゆる産業の発展は、製造業が生み出す製品や技術によって支えられています。このように、製造業の活動は他の産業へ広範囲にわたって影響を及ぼす「裾野の広さ」が特徴です。

さらに、製造業は技術革新の源泉でもあります。より高品質で、より高機能な製品を、より効率的に生み出すための研究開発が日々行われています。この過程で生まれる新しい技術やノウハウは、製造業内にとどまらず、社会全体の生産性向上や新たなサービスの創出にもつながります。私たちが今、当たり前のように使っているスマートフォンや電気自動車も、素材、部品、組み立てといった各分野における製造業の絶え間ない技術革新の積み重ねによって実現しているのです。

このように、製造業は単に製品を作るだけでなく、経済を牽引し、雇用を創出し、技術革新をリードすることで、私たちの生活と社会全体を根底から支える、まさに屋台骨ともいえる重要な産業なのです。

【日本標準産業分類】製造業の業種一覧 全24種類

製造業と一言でいっても、その内容は多岐にわたります。ここでは、国の統計調査などで用いられる公的な分類である総務省の「日本標準産業分類」に基づき、製造業に分類される全24業種を一つひとつ詳しく解説していきます。

この分類を理解することで、製造業の全体像を体系的に捉えることができます。ここでは、製品の性質に応じて「生活に関連する製品をつくる業種」「さまざまな産業の土台となる素材をつくる業種」「機械や部品などをつくる業種」「その他の業種」の4つの大きなグループに分けて紹介します。(参照:総務省統計局 日本標準産業分類(平成25年10月改定))

生活に関連する製品をつくる業種

私たちの日常生活に直接関わる消費財を主に生産する業種です。食品や衣類、家具など、身近な製品が多く含まれます。

| 業種名 | 主な製品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 食料品製造業 | パン、菓子、冷凍食品、調味料、精肉、乳製品 | 消費者の嗜好や健康志向の変化に合わせた商品開発が求められる。衛生管理が極めて重要。 |

| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 清涼飲料水、酒類、茶、コーヒー、たばこ、ペットフード | 大規模な生産設備が必要な場合が多い。ブランド力やマーケティング戦略が重要。 |

| 繊維工業 | 糸、布地、衣類、カーペット、ロープ | 天然繊維や化学繊維を加工。アパレル業界のトレンドや機能性素材の開発が鍵。 |

| 木材・木製品製造業 | 製材、合板、木製建具、木製容器 | 森林資源を加工し、建築資材や生活用品を生産。木材の特性を活かす技術が求められる。 |

| 家具・装備品製造業 | 木製・金属製家具、オフィス什器、建具 | デザイン性、機能性、耐久性が重要。オーダーメイドから大量生産まで多様な形態がある。 |

| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 新聞用紙、段ボール、ティッシュペーパー、紙コップ | 大規模な設備産業。リサイクル技術や環境配慮が重要なテーマ。 |

| 印刷・同関連業 | 書籍、雑誌、チラシ、包装紙、製本 | デジタル化の進展に伴い、印刷技術も進化。企画・デザイン力も求められる。 |

| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 革、革靴、かばん、手袋、毛皮製品 | 動物の皮を加工する伝統的な技術。ファッションや耐久性が重視される。 |

食料品製造業

食料品製造業は、農畜水産物を原材料として、パン、菓子、冷凍食品、レトルト食品、調味料、ハム・ソーセージ、乳製品など、人々が日常的に口にするさまざまな食品を製造する業種です。私たちの食生活に最も密接に関わる産業であり、景気の変動を受けにくい安定した需要があるのが特徴です。仕事内容は、原材料の受け入れ・選別から、加工(加熱、混合、発酵など)、包装、検品まで多岐にわたります。近年は、健康志向や簡便化志向といった消費者のニーズに応えるための商品開発が活発です。徹底した衛生管理と品質管理が求められる、非常に責任の大きな仕事です。

飲料・たばこ・飼料製造業

この業種は、清涼飲料水、ジュース、コーヒー、茶、酒類などの飲料、たばこ製品、そして家畜やペットのための飼料を製造します。特に飲料分野は、大規模な生産ラインを持つ大企業が多く、ブランドイメージを構築するためのマーケティングや広告宣伝が重要となります。新商品の開発競争が激しく、季節ごとの限定商品なども頻繁に登場します。飼料製造は、畜産業や水産業を支える重要な役割を担っており、家畜の成長や健康に直結するため、栄養バランスを考慮した配合技術が求められます。

繊維工業

繊維工業は、綿や羊毛などの天然繊維、あるいは化学的に合成された化学繊維を原料にして、糸や布地(織物・編物)を製造し、さらにそれらを加工して衣類や寝具、カーテン、産業用資材(自動車のシート、フィルターなど)を作る業種です。アパレル業界のトレンドに大きく左右される一方で、近年はアウトドアウェア向けの防水透湿素材や、スポーツウェア向けの吸汗速乾素材など、高い機能性を持つ「テクニカルテキスタイル」の開発が重要になっています。伝統的な染色技術から最先端の素材科学まで、幅広い知識と技術が活かされる分野です。

木材・木製品製造業

山林から伐採された原木を、製材、乾燥、加工して、角材や板といった建築用資材、合板、集成材、さらには桶や箱といった木製容器などを製造する業種です。住宅や家具の基礎となる材料を供給する重要な役割を担います。木の種類によって硬さや木目、香りが異なるため、それぞれの特性を最大限に活かす知識と加工技術が求められます。近年は、国産材の活用や、持続可能な森林管理の観点からFSC認証などの環境配慮も重視されています。

家具・装備品製造業

この業種は、木材や金属、プラスチックなどの材料を用いて、家庭で使われるタンスやベッド、テーブル、あるいはオフィスで使われる机や椅子、店舗の陳列棚といった家具や什器を製造します。また、ドアや窓枠などの建具もここに含まれます。消費者のライフスタイルや好みを反映したデザイン性が強く求められるのが特徴です。職人が手作業で仕上げる一点ものの高級家具から、工場で大量生産される組み立て家具まで、製品の価格帯や生産方式はさまざまです。

パルプ・紙・紙加工品製造業

木材チップや古紙を原料としてパルプを製造し、そのパルプから新聞用紙、印刷用紙、包装用紙、板紙(段ボール原紙など)といった「紙」を生産するのがこの業種です。さらに、その紙を加工して、段ボール箱、紙コップ、ノート、トイレットペーパーといったさまざまな紙製品を作ります。大規模な装置を24時間稼働させる典型的な装置産業であり、安定した品質の製品を大量に生産する技術が求められます。環境負荷低減のためのリサイクル推進や省エネルギー化が業界全体の大きな課題となっています。

印刷・同関連業

紙やフィルムなどの媒体に、書籍、雑誌、カタログ、チラシ、ポスターといった文字や画像を印刷する業種です。印刷そのものだけでなく、印刷の前工程である企画・デザイン・製版や、後工程である製本・加工までを含みます。近年はデジタル印刷技術の進化により、必要な部数だけを印刷する「オンデマンド印刷」や、一枚一枚内容を変えて印刷する「バリアブル印刷」など、多様なニーズへの対応が進んでいます。ウェブとの連携や、特殊な加工による付加価値の創出が重要性を増しています。

なめし革・同製品・毛皮製造業

動物の「皮(skin)」を、腐敗しないように薬品で処理して耐久性や柔軟性のある「革(leather)」に加工する「なめし」という工程と、その革を使って革靴、かばん、財布、ベルトといった革製品を製造する業種です。毛皮製品もここに含まれます。素材の特性を見極め、裁断・縫製する高度な職人技が求められる分野です。伝統的な技術を継承すると同時に、新しいデザインや機能性を取り入れた製品開発も行われています。

さまざまな産業の土台となる素材をつくる業種

自動車、電機、建設など、あらゆる産業で必要とされる基礎的な素材や中間製品を生産する業種です。BtoB(企業間取引)が中心となります。

| 業種名 | 主な製品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 化学工業 | 合成樹脂、合成繊維、医薬品、化粧品、塗料、洗剤 | 基礎化学品から高機能なファインケミカルまで幅広く扱う。研究開発が競争力の源泉。 |

| 石油製品・石炭製品製造業 | ガソリン、灯油、軽油、アスファルト、コークス | 原油や石炭を精製・加工。大規模なプラントを要する装置産業。エネルギー供給を担う。 |

| プラスチック製品製造業 | 容器、フィルム、自動車部品、家電筐体、建材 | 軽量で加工しやすく多様な用途で利用。金型設計や成形技術が重要。リサイクルも課題。 |

| ゴム製品製造業 | タイヤ、ホース、ベルト、防振ゴム、工業用ゴム部品 | 自動車産業との関連が深い。弾性や耐久性など、用途に応じた配合技術が求められる。 |

| 窯業・土石製品製造業 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火物、コンクリート製品 | 鉱物などを高温で処理して製品を製造。インフラ整備や建築に不可欠な素材を供給。 |

| 鉄鋼業 | 粗鋼、鋼板、形鋼、鋼管、特殊鋼 | 鉄鉱石を原料に鉄鋼を生産。自動車、造船、建設などあらゆる産業の骨格となる素材。 |

| 非鉄金属製造業 | アルミニウム、銅、亜鉛、チタン、レアメタル | 鉄以外の金属を精錬・加工。軽量化や導電性など、鉄にはない特性を持つ素材を供給。 |

| 金属製品製造業 | ねじ、ばね、金型、工具、シャッター、金属製洋食器 | 鉄鋼や非鉄金属を加工し、最終的な部品や製品を製造。精密な加工技術が求められる。 |

化学工業

化学工業は、化学反応を利用してさまざまな物質を製造する非常に幅広い業種です。石油などを原料とするエチレンやプロピレンといった基礎的な化学品から、それらを加工して作るプラスチック(合成樹脂)や合成繊維、合成ゴム。さらには、医薬品、化粧品、塗料、接着剤、洗剤、農薬など、特定の機能を持つ高付加価値な製品(ファインケミカル)まで多岐にわたります。研究開発が競争力の源泉であり、私たちの生活を豊かにし、他の産業の技術革新を支える新素材を次々と生み出しています。

石油製品・石炭製品製造業

海外から輸入した原油を、製油所(コンビナート)で加熱・蒸留・精製することで、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、重油といった石油製品を分離・製造する業種です。また、道路舗装に使われるアスファルトも製造します。石炭からは、製鉄で使われるコークスや、化学製品の原料となるコールタールなどを生産します。国民生活や経済活動に不可欠なエネルギーを供給する、国の根幹を支える重要な産業です。24時間365日、安全にプラントを稼働させるための高度な運転管理技術が求められます。

プラスチック製品製造業

化学工業などで作られたプラスチックの粒(ペレット)を原材料として、加熱して溶かし、金型に流し込む「射出成形」や、押し出して成形する「押出成形」などの方法で、最終的な製品の形に加工する業種です。ペットボトルなどの容器、食品の包装フィルム、自動車のバンパーや内装部品、家電製品のボディ(筐体)、建材など、その用途は無限ともいえます。製品の設計思想を形にするための精密な金型設計技術や、効率的な成形技術が重要となります。近年は、環境問題への対応として、リサイクル技術や植物由来のバイオマスプラスチックの開発が急務となっています。

ゴム製品製造業

天然ゴムや合成ゴムを主原料に、カーボンブラックなどの添加剤を混ぜ合わせ、加熱・加硫することで、弾性を持つゴム製品を製造する業種です。その代表格は自動車用のタイヤであり、売上の大きな割合を占めます。その他にも、工業用のコンベアベルトやホース、建物の揺れを抑える防振ゴム、プリンターのローラーなど、産業機械に不可欠な部品を数多く生産しています。製品が使われる環境や求められる性能(耐摩耗性、耐熱性、耐油性など)に応じて、最適なゴムの配合を設計する技術がコアとなります。

窯業・土石製品製造業

「窯(かま)」という字が示す通り、粘土や石灰石、ケイ砂といった鉱物資源を主原料とし、高温で焼成・加工することで製品を製造する業種の総称です。「窯業」には、セメント、板ガラス、衛生陶器(便器など)、瓦、タイル、ファインセラミックスなどが含まれます。「土石製品製造業」には、セメントを原料とするコンクリート製品(ヒューム管、ブロックなど)や、石材加工品が含まれます。ビルや道路、ダムといった社会インフラの建設に欠かせない基礎資材を供給する重要な産業です。

鉄鋼業

鉄鉱石と石炭(コークス)を高炉に投入して鉄を取り出し(製銑)、不純物を取り除いて強靭な「鋼(はがね)」を製造(製鋼)、さらに圧延機で延ばして板や棒、パイプなどの形状に加工(圧延)する業種です。自動車のボディ、ビルの鉄骨、船体、鉄道のレール、家電製品など、あらゆる「もの」の骨格となる最も基本的な金属素材を供給しており、「産業のコメ」とも呼ばれます。巨大な設備を必要とする典型的な装置産業であり、高品質な鉄鋼を安定的に生産する技術力が国の競争力を左右します。

非鉄金属製造業

鉄以外のすべての金属を取り扱う業種です。銅、アルミニウム、亜鉛、鉛、ニッケル、チタンといったベースメタルのほか、金、銀、プラチナなどの貴金属、半導体材料となるシリコンや、ハイテク製品に不可欠なレアメタル(リチウム、ネオジムなど)の精錬や加工を行います。銅は電線、アルミニウムは航空機やサッシ、チタンは軽くて強い特性から航空機部品や医療用インプラントに使われるなど、それぞれの金属が持つ特有の性質(導電性、軽量性、耐食性など)を活かした製品が作られています。

金属製品製造業

鉄鋼業や非鉄金属製造業が作った金属材料(板、棒、線など)を、切断、プレス、溶接、研磨といった加工を施して、より最終製品に近い部品や製品を製造する業種です。ねじ、ばね、ボルトといった機械要素部品から、包丁やスプーンなどの金属製洋食器、鍋やフライパン、工具、スチール缶、建築用のサッシやシャッター、金型まで、その範囲は非常に広大です。日本のものづくりを支える「縁の下の力持ち」的な企業が多く、ミクロン単位の精度を追求する精密加工技術が強みです。

機械や部品などをつくる業種

さまざまな産業で使われる機械や、最終製品に組み込まれる電子部品などを生産する業種です。日本の技術力の高さが際立つ分野といえます。

| 業種名 | 主な製品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| はん用機械器具製造業 | ボイラー、ポンプ、コンプレッサー、ベアリング、エレベーター | 特定の産業に限定されず、幅広い分野で共通して使われる機械を製造。 |

| 生産用機械器具製造業 | 工作機械、半導体製造装置、建設機械、農業用機械 | 他の製造業の工場や建設現場などで、生産活動のために使われる機械を製造。 |

| 業務用機械器具製造業 | 事務用機械(複写機)、業務用冷凍庫、計測機器、医療用機器 | オフィス、店舗、病院など、特定の業務用途で専門的に使われる機械を製造。 |

| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 半導体、コンデンサ、コネクタ、プリント回路基板 | あらゆる電子機器の心臓部となる部品を製造。微細加工技術の塊。 |

| 電気機械器具製造業 | 発電機、モーター、変圧器、家電製品、照明器具、電池 | 電気を利用して動く機械や器具を製造。エネルギー分野から家庭まで幅広く関わる。 |

| 情報通信機械器具製造業 | 通信機器(スマホ、ルーター)、コンピュータ、ラジオ、テレビ | 情報の処理や伝達を行うための電子機器を製造。技術革新のスピードが速い。 |

| 輸送用機械器具製造業 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両、およびその部品 | 人や物を運ぶための機械を製造。多くの関連産業を持つ巨大な裾野産業。 |

はん用機械器具製造業

「はん用(汎用)」とは「広く色々なことに用いる」という意味で、この業種は特定の産業分野に限定されず、工場や事業所などで幅広く共通して使われる基本的な機械や装置を製造します。具体的には、ボイラー、エンジン、ポンプ、コンプレッサー(空気圧縮機)、クレーン、エレベーター、エスカレーター、そして機械の回転を滑らかにするベアリング(軸受)などが含まれます。あらゆる機械の基礎となる重要な要素部品を供給しており、高い信頼性と耐久性が求められます。

生産用機械器具製造業

こちらは「はん用」とは対照的に、特定の生産活動のために使われる専門的な機械を製造する業種です。いわゆる「マザーマシン(母なる機械)」と呼ばれる、他の機械を作るための工作機械(旋盤、マシニングセンタなど)が代表的です。その他にも、半導体や液晶パネルを製造するための半導体製造装置、建設現場で活躍するショベルカーやブルドーザーなどの建設機械、田植え機やコンバインといった農業用機械、食品加工機械などが含まれます。各産業の生産性を直接左右する重要な役割を担います。

業務用機械器具製造業

この業種は、オフィス、店舗、研究所、病院といった「業務」の現場で専門的に使用される機械器具を製造します。例えば、コピー機や複合機などの事務用機械、スーパーマーケットの冷凍ショーケースや厨房の業務用冷蔵庫、物質の重さや長さを精密に測る計量器・測定器・分析機器、レントゲン装置やMRI、内視鏡といった医療用機器、カメラや望遠鏡などの光学機械などが挙げられます。それぞれの業務の効率化や高度化に貢献する、専門性の高い製品が中心です。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

スマートフォンやパソコン、自動車など、現代社会に欠かせないあらゆる電子機器の内部に組み込まれている、基幹的な電子コンポーネントを製造する業種です。情報の記憶や演算を行う半導体集積回路(IC)、電気を蓄えたり放出したりするコンデンサ、電気信号を物理的に接続するコネクタ、そしてこれらの部品を搭載するためのプリント回路基板などが含まれます。ナノメートル単位の微細加工技術が要求される、技術集約型の産業です。

電気機械器具製造業

電気をエネルギー源として利用する、あるいは電気を発生・変換・供給するための機械器具を製造する業種です。発電所にある巨大な発電機や変圧器、工場の機械を動かすモーターといった産業用の重電機器から、冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家庭用電化製品、照明器具、乾電池や蓄電池まで、非常に幅広い製品群を扱います。社会の電力インフラを支える役割と、人々の生活を便利で快適にする役割の両方を担っています。

情報通信機械器具製造業

情報の伝達(通信)や処理(計算)を行うための電子機器を製造する業種です。具体的には、スマートフォンや携帯電話、ルーターや交換機といった有線・無線の通信機器、パソコンやサーバーなどのコンピュータおよびその周辺装置(プリンター、ディスプレイなど)、そしてラジオやテレビといった映像・音響機器が含まれます。技術革新のスピードが非常に速く、常に新しい機能やサービスに対応した製品開発が求められる、競争の激しい分野です。

輸送用機械器具製造業

人や物を輸送するための機械、すなわち乗り物を製造する業種です。日本の製造業の中でも特に規模が大きく、中心的な存在である自動車製造業(乗用車、トラック、バス、オートバイ)がこの代表格です。その他にも、巨大なタンカーやコンテナ船を造る造船業、旅客機やヘリコプターなどを手掛ける航空機製造業、新幹線をはじめとする鉄道車両製造業が含まれます。これらの完成品メーカーだけでなく、エンジンやトランスミッション、ボディ部品などを供給する数多くの部品メーカーも含まれ、非常に裾野の広い産業構造を形成しています。

その他の業種

上記の23分類のいずれにも当てはまらない製造業がここに分類されます。

その他の製造業

この分類には、貴金属・宝石製品、楽器(ピアノ、ギターなど)、がん具・運動用具(プラモデル、ゲーム機、釣具など)、文房具(万年筆、ボールペンなど)、漆器、そして他に分類されない多様な製品が含まれます。個々の市場規模はさまざまですが、人々の趣味や文化、生活に彩りを与える製品が多く、高いデザイン性や企画力、あるいは伝統的な職人技が求められるユニークな分野です。

製造業の主な職種一覧

製造業の工場では、さまざまな職種の人が協力し合って一つの製品を作り上げています。ここでは、製造業における代表的な職種を、製品が生まれてから顧客に届くまでの流れに沿って紹介します。

研究・開発・設計

研究・開発・設計は、新しい製品や技術を生み出す、ものづくりの最上流を担う職種です。

- 研究: 市場のニーズや未来のトレンドを予測し、製品に応用できそうな新しい技術や素材の可能性を探る基礎研究や応用研究を行います。大学や研究機関と連携することもあります。

- 開発: 研究で得られた知見を基に、具体的な製品のコンセプトを固め、試作品(プロトタイプ)を製作し、性能や安全性の評価を繰り返します。

- 設計: 開発された製品を、量産できるように具体的な図面に落とし込む仕事です。CAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ツールを使い、部品の形状、寸法、材質などを詳細に決定します。コストや生産効率も考慮しなければなりません。

これらの職種は、主に理系の専門知識が求められ、探求心や創造力、論理的思考力が不可欠です。

生産・製造

設計図に基づき、実際に製品を形にする現場の仕事です。いわゆる「工場の仕事」のイメージに最も近いかもしれません。

- 加工: 金属を削ったり、曲げたり、溶接したりして、部品の形を作り出します。NC旋盤やマシニングセンタといった工作機械を操作するオペレーターなどがこの役割を担います。

- 組立: 加工された複数の部品を、手順書に従って組み上げて一つの製品やユニットを完成させます。ライン作業で行われることが多いですが、大型の機械などではチームで一つの製品を組み立てることもあります。

- 検査: 完成した製品や部品が、図面や仕様書の基準を満たしているかを確認します。目視でのチェックのほか、測定器を使ったり、実際に作動させたりして品質を保証する重要な工程です。

正確性や集中力、そして手先の器用さなどが求められます。近年は、産業用ロボットの導入など自動化が進んでいる分野でもあります。

生産管理・品質管理

工場全体の生産活動がスムーズかつ効率的に進むように管理・調整する、司令塔のような役割を担います。

- 生産管理: 「いつまでに、どの製品を、いくつ作るか」という生産計画を立案します。そして、計画通りに生産が進むように、人員の配置、原材料や部品の在庫管理、各工程の進捗状況の把握などを行います。顧客の納期を守るための要となる職種です。

- 品質管理・品質保証: 製品が一定の品質基準をクリアしているかを管理し、保証する仕事です。不良品の発生原因を分析し、再発防止策を講じたり(品質管理)、製品全体の品質を保証するための仕組み(規格の策定など)を構築したりします(品質保証)。統計的な手法(SQC)なども用います。

計画性や調整能力、そして問題解決能力が重要になります。

営業・マーケティング

自社で製造した製品を顧客に販売し、売上を立てる仕事です。

- 営業: 製造業の営業は、企業を顧客とするBtoB(Business to Business)が中心です。既存顧客との関係を維持・強化し、新たな製品を提案したり、新規顧客を開拓したりします。顧客の課題やニーズを深くヒアリングし、自社の技術や製品でどのように解決できるかを提案する、技術的な知識も求められるコンサルティング的な側面が強いのが特徴です。

- マーケティング: 市場調査や競合分析を通じて、市場のニーズやトレンドを把握します。その上で、どのような製品を開発すべきか企画部門に提言したり、製品の価格設定、広告宣伝や展示会への出展といった販売促進戦略を立案・実行したりします。

コミュニケーション能力はもちろん、自社製品や技術に関する深い理解が不可欠です。

購買・調達

製品を作るために必要な原材料や部品、設備などを、国内外のサプライヤーから購入する仕事です。「バイヤー」とも呼ばれます。主な役割は、Q(Quality:品質)、C(Cost:価格)、D(Delivery:納期)の3つの観点から、最適なサプライヤーを選定し、交渉し、安定的に調達することです。より良い品質のものを、より安く、必要なタイミングで入手することが、製品の競争力に直結します。グローバルにサプライヤーを探すことも多く、語学力や交渉力が求められます。

人事・経理などの管理部門

直接ものづくりには関わりませんが、会社組織全体が円滑に機能するために不可欠な部門です。

- 人事: 採用、教育研修、労務管理、人事評価制度の運用など、「ヒト」に関する業務全般を担います。

- 経理・財務: 会社のお金の流れを管理します。日々の伝票処理、決算業務、資金調達、予算管理などを行います。

- 総務: 備品管理、施設管理、株主総会の運営、社内イベントの企画など、他の部門が担当しない幅広い業務を担当します。

- 法務: 契約書のリーガルチェックや、コンプライアンス遵守の体制構築、知的財産(特許など)の管理を行います。

これらの職種は、製造業に限らずどの業界にも存在しますが、製造業特有の法律(工場立地法など)や会計処理(原価計算など)に関する知識が求められる場合があります。

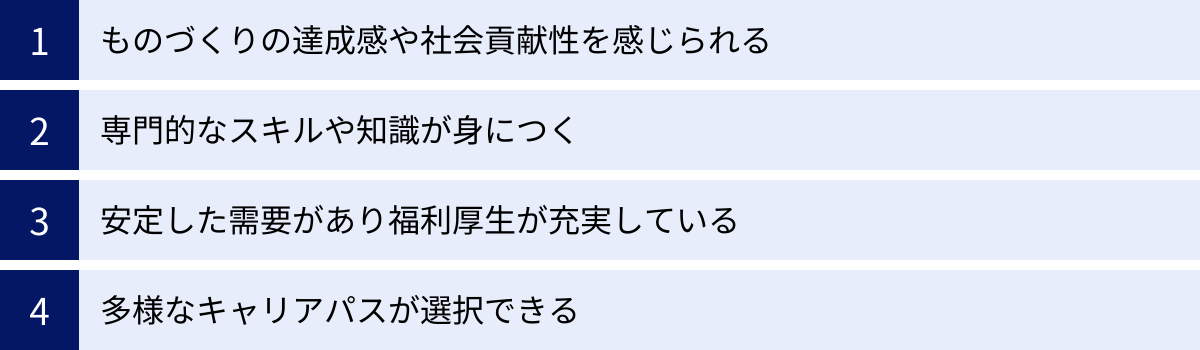

製造業で働くメリット・やりがい

製造業は、多くの人にとって魅力的なキャリアの選択肢となり得ます。ここでは、製造業で働くことの主なメリットや、仕事を通じて感じられるやりがいについて解説します。

ものづくりの達成感や社会貢献性を感じられる

製造業で働く最大の魅力の一つは、自分が関わった製品が目に見える形となり、世の中に出ていく達成感を味わえることです。企画段階のアイデアや一枚の図面だったものが、多くの人々の手を経て、実際に機能する製品として完成した時の喜びは格別です。

例えば、自動車メーカーのエンジニアであれば、自分が設計したエンジンが搭載された新車が街を走るのを見たとき、大きな誇りを感じるでしょう。食品工場のスタッフであれば、自分が製造に携わった商品がスーパーの棚に並び、多くの家庭の食卓に届けられていることに社会とのつながりを実感できます。

このように、自分の仕事が人々の生活を便利にしたり、豊かにしたり、あるいは他の産業を支えたりしていることを具体的に感じられる点は、他の多くの業界では得難い、製造業ならではの大きなやりがいです。

専門的なスキルや知識が身につく

製造業は、専門性の高い技術や知識の集合体です。特定の分野で働き続けることで、その道のプロフェッショナルを目指すことができます。

例えば、精密部品を加工する現場では、ミクロン単位の精度を出すための機械操作技術やプログラミング知識が身につきます。化学メーカーの研究職では、新素材を開発するための高度な化学知識や実験スキルが磨かれます。生産管理の仕事では、サプライチェーン全体を最適化するための知識やマネジメント能力が養われます。

これらの専門スキルはポータブル(持ち運び可能)であり、一度身につければ、同業他社への転職やキャリアアップにも有利に働きます。一つのことを深く追求したい、手に職をつけたいと考えている人にとって、製造業は非常に適した環境といえるでしょう。

安定した需要があり福利厚生が充実している

製造業が扱う製品の中には、食品や医薬品、エネルギー、インフラ資材など、景気の波に関わらず常に一定の需要がある生活必需品が多く含まれます。こうした分野の企業は、業績が比較的安定しており、長期的に安心して働きやすいというメリットがあります。

また、歴史のある大手企業が多いことも製造業の特徴です。そうした企業では、労働組合がしっかりと機能しており、給与水準や賞与、退職金制度、各種手当(住宅手当、家族手当など)といった福利厚生が手厚い傾向にあります。社員食堂や独身寮、保養所などを完備している企業も少なくありません。ワークライフバランスを重視する人にとって、こうした充実した制度は大きな魅力となるでしょう。

多様なキャリアパスが選択できる

製造業は、前述の通り多種多様な職種で構成されています。そのため、個人の適性や希望に応じて、さまざまなキャリアを築ける可能性があります。

例えば、以下のようなキャリアパスが考えられます。

- 現場のエキスパートから管理職へ: 製造現場で技術を磨き、その経験を活かしてチームをまとめるリーダーや、工場全体の運営を担う工場長を目指す。

- 技術職から企画・営業職へ: 設計や開発で培った製品知識を武器に、顧客に直接提案する営業職や、市場ニーズを捉えて新商品を企画するマーケティング部門へ異動する。

- 国内から海外へ: グローバルに事業を展開している企業であれば、海外の生産拠点や営業拠点に赴任し、国際的な舞台で活躍するチャンスもあります。

このように、一つの会社の中でも多様なキャリアを描ける柔軟性があることは、長期的な視点でキャリアを考えたい人にとって大きなメリットです。

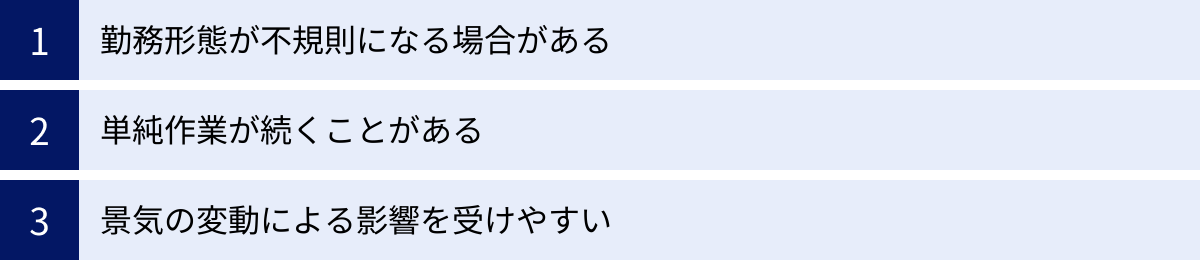

製造業で働く大変な点・デメリット

魅力的な側面が多い一方で、製造業には特有の厳しさやデメリットも存在します。就職・転職を考える際には、こうした側面も正しく理解しておくことが重要です。

勤務形態が不規則になる場合がある

製造業、特に大規模な工場では、生産効率を最大化するために24時間体制で設備を稼働させているケースが少なくありません。こうした工場で働く場合、勤務形態は日勤だけでなく、夜勤を含むシフト制や交替制勤務になることが一般的です。

例えば、「三交代制勤務」では、従業員が3つのグループに分かれ、「日勤(朝から夕方)」「準夜勤(夕方から深夜)」「深夜勤(深夜から朝)」といった時間帯を交代で担当します。生活リズムが不規則になりやすく、慣れるまでは体調管理に苦労する人もいるかもしれません。また、土日休みではなく、シフトに応じた平日休みとなることもあります。プライベートの時間を重視する人や、規則正しい生活を送りたい人にとっては、この勤務形態がデメリットに感じられる可能性があります。

単純作業が続くことがある

製造ラインにおける組立や検査などの工程では、決められた手順に従って同じ作業を繰り返し行う「ルーティンワーク」が多くなります。効率と品質を保つためには不可欠な働き方ですが、人によっては単調で飽きやすいと感じるかもしれません。

常に新しい刺激や変化を求めるタイプの人にとっては、こうした仕事はやりがいを感じにくい可能性があります。ただし、近年は産業用ロボットの導入などによって単純作業の自動化が進んでいます。また、単純作業の中にも、効率を上げるための工夫や改善(カイゼン)の余地はあり、そこに面白さを見出すこともできます。単純作業が苦手な場合は、研究開発や生産管理、営業など、より変化の大きい職種を選ぶとよいでしょう。

景気の変動による影響を受けやすい

製造業は、国内および世界経済の動向に大きく左右される産業です。特に、自動車や半導体、工作機械といった分野は、景気が後退すると企業の設備投資や個人の消費が冷え込み、受注が大幅に減少するリスクがあります。

受注が減ると、工場の稼働率が下がり、残業時間の削減や、場合によっては生産調整のための期間休業(一時帰休)が行われることもあります。これは収入の減少に直結します。また、業績の悪化が続けば、賞与のカットや、最悪の場合は人員削減(リストラ)といった厳しい状況に直結する可能性もゼロではありません。食品や医薬品など比較的影響が少ない業種もありますが、多くの製造業は景気循環の波からは逃れられないという側面があることを理解しておく必要があります。

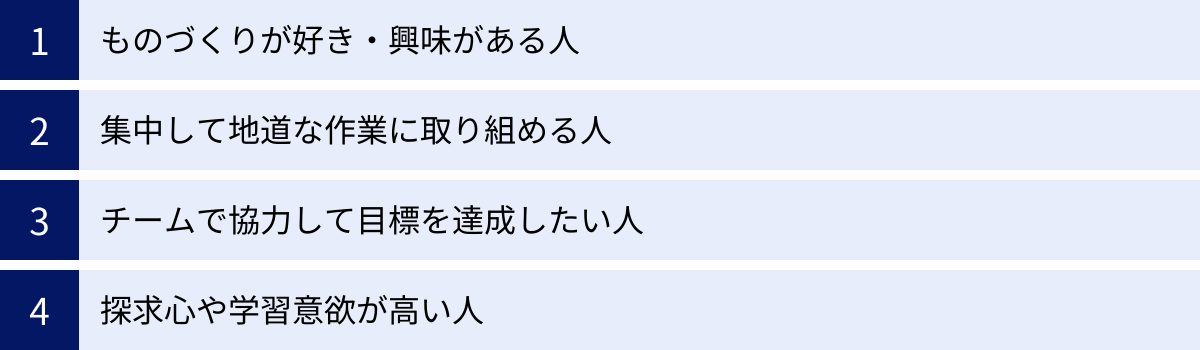

製造業に向いている人の特徴

多種多様な業種と職種がある製造業ですが、共通して求められる資質や向いている人の特徴があります。自分に当てはまるかどうか、チェックしてみましょう。

ものづくりが好き・興味がある人

これが最も基本的で、かつ最も重要な素質といえるでしょう。プラモデルや模型作り、DIY(日曜大工)、手芸、料理など、自分の手で何かを組み立てたり、作り上げたりすることに喜びを感じる人は、製造業の仕事に大きなやりがいを見出すことができます。

「この製品はどのような仕組みで動いているのだろう?」「どうすればもっと良いものが作れるだろう?」といった、製品そのものや、それが作られるプロセスに対する純粋な好奇心や探求心が、仕事へのモチベーションにつながります。たとえ直接製品を作る現場の仕事でなくても、ものづくりへのリスペクトや愛情があることは、製造業で働く上で大きな強みとなります。

集中して地道な作業に取り組める人

製造業の仕事には、華やかさよりも、地道な努力の積み重ねが求められる場面が多くあります。

- 研究開発では、成果が出るまで何度も繰り返し実験を行います。

- 設計では、ミリ単位、時にはミクロン単位の精度で図面と向き合います。

- 製造現場では、同じ作業を正確に、長時間続けます。

- 品質管理では、膨大なデータの中から不良の原因を根気強く探ります。

このように、一つのことに深く集中し、目標達成のためにコツコツと粘り強く作業を続けられる忍耐力や集中力は、製造業のあらゆる職種で不可欠な能力です。すぐに結果が出なくても諦めずに、地道なプロセスを楽しめる人が向いています。

チームで協力して目標を達成したい人

一つの製品は、決して一人の力だけで作られるものではありません。研究、開発、設計、購買、製造、品質管理、営業といった多くの部門や職種の人々が、それぞれの役割を果たし、連携することで初めて完成します。

例えば、設計部門は、製造現場の意見を聞かなければ「作りにくい図面」を描いてしまいます。営業部門は、開発部門から製品の強みを正確に教えてもらわなければ、顧客に的確な提案ができません。

このように、製造業はチームプレーが基本です。自分の役割に責任を持つと同時に、他のメンバーと円滑にコミュニケーションを取り、情報を共有し、共通の目標(=良い製品を作って顧客に届ける)に向かって協力できる協調性が非常に重要になります。

探求心や学習意欲が高い人

製造業を取り巻く技術は、日進月歩で進化しています。新しい素材、新しい加工技術、AIやIoTといったデジタル技術など、次々と新しい知識やスキルを学ぶ必要があります。

昨日まで最先端だった技術が、明日には時代遅れになることも珍しくありません。「一度覚えれば終わり」ではなく、常に新しい情報にアンテナを張り、自ら進んで学び続ける姿勢が求められます。

「なぜこうなるのだろう?」と物事の原理原則を探求したり、現状のやり方に満足せず「もっと良い方法はないか?」と改善を考えたりする探求心や学習意欲が高い人は、技術者としてもビジネスパーソンとしても大きく成長できるでしょう。

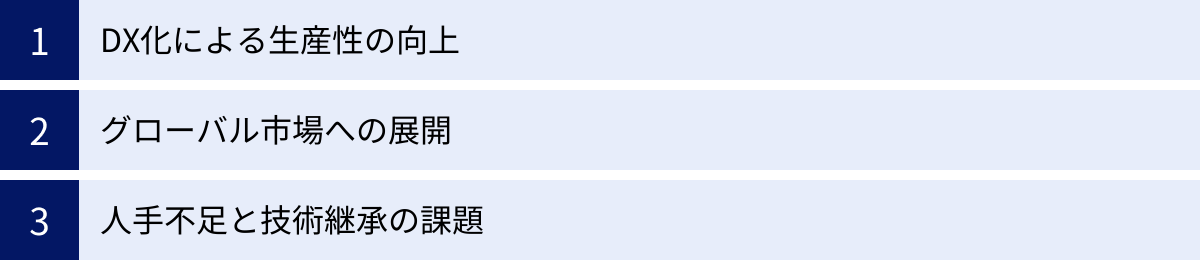

製造業の将来性と今後の動向

日本の基幹産業である製造業も、グローバル化やデジタル化の大きな波の中で、変革の時を迎えています。ここでは、製造業の未来を左右する3つの重要なキーワードについて解説します。

DX化による生産性の向上

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代の製造業における最重要テーマの一つです。これは、単にITツールを導入するだけでなく、デジタル技術を活用して、生産プロセス、働き方、さらにはビジネスモデルそのものを根本的に変革することを意味します。

具体的には、以下のような取り組みが進んでいます。

- スマートファクトリー: 工場内の機械や設備をIoT(モノのインターネット)でつなぎ、稼働状況や品質データをリアルタイムで収集・分析。AIがそのデータを解析して、最適な生産計画を自動で立案したり、故障の予兆を検知したりします。これにより、生産効率の最大化とダウンタイムの最小化を目指します。

- ロボット活用: これまで人が行っていた単純作業や危険な作業を産業用ロボットに置き換えることで、人手不足を補い、労働環境の安全性を高めます。

- 熟練技術のデジタル化: 経験豊富なベテラン技術者が持つ「勘」や「コツ」といった暗黙知を、センサーやAIを用いてデータ化・形式知化し、若手への技術継承をスムーズにします。

DX化は、日本の製造業が抱える生産性や人手不足といった課題を解決し、国際競争力を維持・強化するための鍵となります。

グローバル市場への展開

少子高齢化により国内市場の縮小が見込まれる中、多くの製造業にとって海外の成長市場へ事業を展開することは、持続的な成長のために不可欠です。すでに多くの企業が、アジアや北米、ヨーロッパなどに生産拠点や販売網を築いています。

今後は、単に「日本で作ったものを海外で売る」だけでなく、現地のニーズに合わせて製品を開発する「地産地消」の考え方がより重要になります。また、世界中のどこで部品を調達し、どこで組み立て、どこで販売するのが最も効率的か、というグローバルな視点でのサプライチェーン・マネジメント能力が企業の競争力を左右します。

これにより、海外赴任の機会が増えるだけでなく、国内にいても海外の拠点と英語でやり取りするなど、グローバルなコミュニケーション能力を持つ人材の需要がますます高まるでしょう。

人手不足と技術継承の課題

日本の製造業が直面している最も深刻な課題が、少子高齢化に伴う労働人口の減少(人手不足)と、長年にわたり日本のものづくりを支えてきた団塊世代の技術者が大量に退職することによる技術継承の問題です。

これまで「見て盗め」と言われてきたような職人技やノウハウが、後進に十分に伝承されないまま失われてしまうリスクがあります。この課題に対し、多くの企業が対策を急いでいます。

前述のDX化による熟練技術のデジタル化や、省人化・自動化の推進もその一つです。さらに、未経験者や若手、女性、外国人材などを積極的に採用し、体系的な研修制度やマニュアルを整備して育成していく取り組みも活発化しています。今後は、多様なバックグラウンドを持つ人材が、いかに早く戦力となり、活躍できるかが企業の成長を左右する重要な要素となります。これは、未経験から製造業に挑戦したい人にとっては大きなチャンスといえるでしょう。

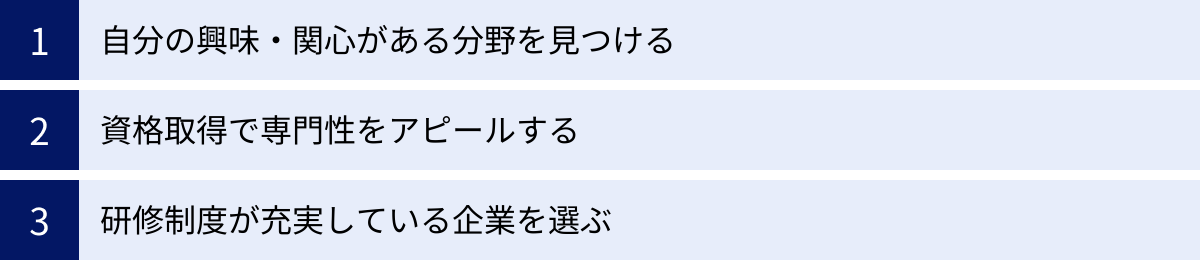

未経験から製造業を目指す際のポイント

「文系出身だから」「専門知識がないから」といった理由で、製造業への就職を諦める必要はありません。未経験者でも、ポイントを押さえれば十分に活躍のチャンスがあります。

自分の興味・関心がある分野を見つける

この記事で紹介したように、製造業には全24分類もの多様な業種があります。まずは、自分がどのような「もの」に興味があるのかをじっくり考えてみることが第一歩です。

例えば、「食べることが好きなら食料品製造業」「車やバイクが好きなら輸送用機械器具製造業」「最先端のガジェットが好きなら電子部品や情報通信機械器具製造業」といったように、自分の趣味や関心と結びつけてみましょう。興味のある分野であれば、仕事内容や専門知識を学ぶモチベーションも高く維持できます。企業のウェブサイトや製品カタログを見て、「この製品づくりに関わってみたい」と心が動くかどうかを確かめてみるのがおすすめです。

資格取得で専門性をアピールする

未経験者の場合、実務経験がない分、仕事に対する意欲やポテンシャルを客観的に示すことが重要になります。その有効な手段の一つが、関連資格の取得です。

例えば、以下のような資格が挙げられます。

- フォークリフト運転技能者: 工場や倉庫内での荷役作業に必須。多くの現場で需要があります。

- 危険物取扱者(乙種4類など): 化学工場やガソリンスタンドなどで、引火性液体を取り扱う際に必要。

- QC検定(品質管理検定): 品質管理に関する知識を証明する資格。職種を問わず評価されやすいです。

- 各種技能士(機械保全、機械加工など): 特定の技能レベルを国が証明する国家資格。取得は容易ではありませんが、強力なアピールになります。

もちろん、資格がなくても採用されるケースは多いですが、資格取得の勉強を通じて業界や仕事への理解が深まるというメリットもあります。

研修制度が充実している企業を選ぶ

未経験者にとって最も心強いのが、入社後の教育・研修制度です。企業選びの際には、未経験者の受け入れ実績が豊富で、研修制度がしっかりと整備されているかを必ず確認しましょう。

具体的には、以下のような制度がある企業がおすすめです。

- 導入研修(新入社員研修): ビジネスマナーや会社の理念だけでなく、ものづくりの基礎や安全教育などを体系的に学べる研修。

- OJT(On-the-Job Training): 配属先の先輩社員が指導役となり、実際の仕事を通じてマンツーマンでスキルを教えてくれる制度。

- 資格取得支援制度: 業務に必要な資格の取得費用を会社が負担してくれたり、報奨金が出たりする制度。

企業の採用サイトや求人情報で「未経験者歓迎」「研修制度充実」といったキーワードをチェックしたり、面接の場で具体的な研修内容について質問したりして、安心してキャリアをスタートできる環境かどうかを見極めることが大切です。

まとめ

本記事では、製造業の全体像から、日本標準産業分類に基づく全24業種の具体的な内容、主な職種、働く上でのメリット・デメリット、そして将来性や未経験からの挑戦のポイントまで、幅広く解説してきました。

製造業は、単にものを作る産業ではありません。原材料に付加価値を与えて社会に不可欠な製品を生み出し、経済を牽引し、多くの雇用を支え、日々の技術革新を通じて私たちの未来を形作っていく、ダイナミックで社会貢献性の高い基幹産業です。その世界は、食品から自動車、半導体まで驚くほど多岐にわたり、研究開発から製造、営業まで多様な人材が活躍するフィールドが広がっています。

ものづくりが好きで、チームで協力して何かを成し遂げたい、専門性を身につけて社会に貢献したいと考える人にとって、製造業は大きなやりがいと成長の機会を提供してくれるでしょう。DX化やグローバル化といった変化の波は、新たな挑戦の機会でもあります。

この記事を通じて、製造業という巨大な産業の魅力と可能性を感じていただけたなら幸いです。ぜひご自身の興味・関心と照らし合わせ、キャリア選択の一つの選択肢として深く検討してみてください。