日本の経済を根底から支える基幹産業、製造業。私たちの暮らしに欠かせない自動車やスマートフォン、食品、医薬品など、あらゆる「モノ」は製造業によって生み出されています。一口に製造業と言っても、その内容は多岐にわたり、鉄鋼や化学製品などの素材を作る産業から、それらを加工・組み立てて最終製品にする産業まで、実にさまざまです。

この記事では、そんな奥深い製造業の世界を徹底的に解説します。まず、製造業の基本的な定義から、その大きな3つの分類について説明します。次に、国の公式な分類である「日本標準産業分類」に基づいた全24業種の具体的な仕事内容を一覧でご紹介。さらに、製造業における主要な職種や、働く上でのメリット・デメリット、向いている人の特徴まで、幅広く掘り下げていきます。

この記事を読めば、製造業の全体像を体系的に理解できるだけでなく、自分がどの分野に興味があるのか、どのような仕事が向いているのかを見つけるためのヒントが得られるはずです。製造業への就職や転職を考えている方はもちろん、日本の産業構造について理解を深めたい方にも役立つ情報を網羅しています。ものづくりの最前線である製造業の魅力を、この記事を通して発見してみましょう。

目次

製造業とは?

製造業とは、原材料や部品を物理的・化学的に加工し、新たな製品を生産する産業のことを指します。具体的には、農産物や鉱物といった自然の産物や、他の製造業者が作った部品などを仕入れ、工場などの生産設備を用いて付加価値の高い製品へと変換する活動全般がこれに該当します。

私たちの身の回りにある、ほぼすべての「モノ」は製造業の活動によって生み出されています。例えば、朝食に食べるパン(食料品製造業)、通勤に使う電車(輸送用機械器具製造業)、仕事で使うパソコン(情報通信機械器具製造業)、そして夜に読む本(印刷・同関連業)まで、その範囲は非常に広大です。

日本の経済において、製造業は極めて重要な役割を担っています。内閣府の国民経済計算によると、製造業の名目国内総生産(GDP)に占める割合は長年にわたり約2割を維持しており、全産業の中で最大の構成比を誇ります。これは、製造業が日本の経済活動の中核をなし、多くの富を生み出していることを示しています。(参照:内閣府 国民経済計算)

また、雇用の面でも製造業の存在感は大きいものがあります。総務省の労働力調査によれば、製造業の就業者数は1,000万人を超え、全就業者数の約15%を占めています。これは、多くの人々の生活を支える雇用の受け皿となっていることを意味します。(参照:総務省統計局 労働力調査)

製造業の活動は、単に製品を作るだけではありません。そのプロセスは、一般的に以下のような一連の流れで構成されています。

- 市場調査・商品企画: 社会のニーズや市場のトレンドを分析し、「どのような製品を作るか」を決定します。

- 研究・開発: 新しい技術や素材を研究し、製品の基礎となるアイデアを具現化します。

- 設計: 製品の具体的な形状、構造、機能などを図面に起こします。

- 資材調達: 製品の製造に必要な原材料や部品を国内外から購入します。

- 生産準備: 製品を効率良く、かつ高品質に生産するための生産ラインや工程を設計・構築します。

- 製造: 実際に原材料を加工し、部品を組み立てて製品を完成させます。

- 品質管理・保証: 完成した製品が、定められた品質基準を満たしているかを厳しく検査します。

- 出荷・物流: 完成した製品を倉庫で保管し、顧客の元へ届けます。

- 営業・販売・マーケティング: 製品を顧客に提案・販売し、その魅力を市場に広めます。

- アフターサービス: 販売後も、修理やメンテナンスなどを通じて顧客をサポートします。

このように、製造業は多様な職種の人々が連携し、一つのチームとして「ものづくり」に取り組むダイナミックな産業です。近年では、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)といったデジタル技術を活用した「スマートファクトリー化」が進み、生産性の向上や働き方の変革が急速に進んでいます。また、環境問題への意識の高まりから、省エネやリサイクル、サステナブルな素材の活用といった取り組みも重要性を増しています。

製造業は、日本の技術力と経済力を象徴する基幹産業であり、社会の発展と人々の豊かな暮らしに貢献し続ける、未来ある産業であるといえるでしょう。

製造業の大きな3つの分類

製造業はその生産物の特性から、大きく3つのタイプに分類できます。それが「基礎素材型産業」「加工組立型産業」「生活用品関連産業」です。これらの分類は、それぞれの産業がサプライチェーン(製品が消費者に届くまでの連鎖)の中でどのような役割を担っているかを示しており、各々の特徴を理解することで製造業の全体像をより深く把握できます。

| 分類 | 概要 | 主な業種 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 基礎素材型産業 | 他の産業の「素材」となる製品を生産する産業 | 鉄鋼業、化学工業、非鉄金属製造業、パルプ・紙製造業など | ・大規模な設備投資が必要 ・景気変動の影響を受けやすい ・プロセス産業とも呼ばれる |

| 加工組立型産業 | 基礎素材や部品を加工・組み立てて製品を生産する産業 | 自動車製造業、電気機械器具製造業、はん用機械器具製造業など | ・高い技術力やノウハウが求められる ・多くの部品メーカーとの連携が重要 ・日本の国際競争力の源泉 |

| 生活用品関連産業 | 消費者が直接使用する最終製品を生産する産業 | 食料品製造業、繊維工業、家具・装備品製造業など | ・消費者のニーズやトレンドに敏感 ・多品種少量生産の傾向が強い ・ブランド力やデザイン性が重要 |

それでは、それぞれの分類について詳しく見ていきましょう。

基礎素材型産業

基礎素材型産業とは、あらゆる産業の出発点となる「素材」そのものを生産する産業のことです。「素材産業」や、生産工程が連続していることから「プロセス産業」とも呼ばれます。この産業が生み出す鉄鋼、化学製品、非鉄金属、紙・パルプなどは、後述する加工組立型産業や生活用品関連産業にとって不可欠な原材料となります。

【主な業種】

- 鉄鋼業

- 化学工業

- 非鉄金属製造業

- パルプ・紙・紙加工品製造業

- 窯業・土石製品製造業(セメント、ガラスなど)

- 石油製品・石炭製品製造業

【特徴】

この産業の最大の特徴は、生産に巨大な設備(高炉、化学プラントなど)が必要である点です。そのため、初期投資が非常に大きくなる傾向があり、新規参入の障壁が高い分野です。また、生産する製品は汎用的なものが多く、製品単体での差別化が難しいため、価格競争が激しくなりがちです。

景気変動の影響を受けやすいのも特徴の一つです。景気が良くなると自動車や建設などの需要が拡大し、素材の需要も増えますが、逆に景気が悪化すると需要が急激に落ち込み、生産調整を余儀なくされることがあります。エネルギーを大量に消費する産業が多いため、原油価格の変動や環境規制の強化といった外部要因にも大きく左右されます。

この分野で働くには、化学や物理、材料工学といった理系の専門知識が求められる職種が多いですが、大規模なプラントを24時間体制で動かすためのオペレーターや、設備のメンテナンス担当など、多様な人材が活躍しています。日本のものづくりを根底から支える、まさに縁の下の力持ちといえる産業です。

加工組立型産業

加工組立型産業とは、基礎素材型産業が作った素材や、国内外から調達した多種多様な部品を、文字通り「加工」し「組み立てる」ことで、より付加価値の高い製品を生み出す産業のことです。日本の製造業の中でも特に国際競争力が高く、輸出の主力となっている分野です。

【主な業種】

- 輸送用機械器具製造業(自動車、航空機、鉄道車両など)

- はん用・生産用・業務用機械器具製造業

- 電気機械器具製造業(家電、重電機器など)

- 情報通信機械器具製造業(スマートフォン、パソコンなど)

- 電子部品・デバイス・電子回路製造業

【特徴】

この産業の特徴は、極めて高度な技術力、精密な加工技術、そして複雑な製品を効率的に組み立てるための生産管理能力が求められる点にあります。例えば自動車一台には数万点の部品が使われており、それらを多くの部品メーカー(サプライヤー)から調達し、一つの完成品にまとめ上げるための高度なサプライチェーンマネジメントが不可欠です。

製品の性能や品質が競争力を直接左右するため、企業は常に研究開発に力を入れ、技術革新を追求し続けています。設計、開発、生産技術、品質保証といった専門職が中心的な役割を担い、多くの技術者が活躍しています。

また、最終製品を組み立てるメーカーだけでなく、その製品に使われる高性能な部品やユニットを作る企業もこの分類に含まれます。日本の「ものづくり大国」としてのイメージを牽引し、技術力で世界をリードする花形産業といえるでしょう。

生活用品関連産業

生活用品関連産業とは、主に個人消費者が日常生活で使用する最終製品を生産する産業です。「消費財産業」とも呼ばれ、私たちの暮らしに最も身近な製品群を生み出しています。

【主な業種】

- 食料品製造業

- 飲料・たばこ・飼料製造業

- 繊維工業(衣料品など)

- 家具・装備品製造業

- 木材・木製品製造業

- プラスチック製品製造業(日用雑貨など)

- 印刷・同関連業

【特徴】

この産業の最大の特徴は、消費者のニーズやライフスタイルの変化、流行に直接影響を受ける点です。そのため、市場のトレンドを敏感に察知し、スピーディーに新商品を開発・投入する企画力やマーケティング力が重要になります。

加工組立型産業が比較的少品種大量生産であるのに対し、生活用品関連産業は消費者の多様な好みに応えるため、多品種少量生産となる傾向が強いです。例えば、同じ清涼飲料水でも季節限定フレーバーや地域限定商品が数多く存在するのは、この特徴の表れです。

製品の機能性だけでなく、デザイン、ブランドイメージ、パッケージングなども重要な差別化要素となります。そのため、商品企画やマーケティング、デザイナーといった職種の役割が大きく、消費者の感性に訴えかける能力が求められます。私たちの毎日の生活を彩り、豊かにしてくれる、暮らしに密着した産業です。

これら3つの分類は、製造業の多様な世界を理解するための入り口です。自分がどの分野に興味を持ち、どのような形で「ものづくり」に関わりたいのかを考える上で、ぜひ参考にしてみてください。

【一覧】日本標準産業分類による製造業全24業種と仕事内容

ここでは、総務省が定める「日本標準産業分類」の大分類E「製造業」に基づき、全24の中分類業種について、それぞれの概要と主な仕事内容を解説します。この分類は、統計調査などで用いられる公的なものであり、日本の製造業の全体像を網羅的に捉えることができます。(参照:総務省統計局 日本標準産業分類)

| 番号 | 業種名 | 主な製品例 |

|---|---|---|

| ① | 食料品製造業 | パン、菓子、冷凍食品、調味料、肉・魚加工品 |

| ② | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 清涼飲料水、酒類、茶、コーヒー、ペットフード |

| ③ | 繊維工業 | 糸、織物、衣類、ニット製品、じゅうたん |

| ④ | 木材・木製品製造業 | 製材、合板、木製容器、建具 |

| ⑤ | 家具・装備品製造業 | 木製・金属製家具、オフィス家具、ベッド |

| ⑥ | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 紙、板紙、段ボール、紙コップ、衛生用紙 |

| ⑦ | 印刷・同関連業 | 書籍、雑誌、チラシ、カタログ、製本、印刷加工 |

| ⑧ | 化学工業 | 石油化学製品、プラスチック、合成ゴム、医薬品、化粧品 |

| ⑨ | 石油製品・石炭製品製造業 | ガソリン、灯油、アスファルト、コークス |

| ⑩ | プラスチック製品製造業 | フィルム、容器、発泡スチロール製品、工業用部品 |

| ⑪ | ゴム製品製造業 | タイヤ、工業用ゴムベルト、ゴムホース、履物 |

| ⑫ | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 革、革靴、かばん、手袋、毛皮製品 |

| ⑬ | 窯業・土石製品製造業 | ガラス製品、セメント、コンクリート製品、陶磁器 |

| ⑭ | 鉄鋼業 | 鉄、鋼、合金鉄、鋳物、鋼材 |

| ⑮ | 非鉄金属製造業 | 銅、アルミニウム、亜鉛、電線、ケーブル |

| ⑯ | 金属製品製造業 | 缶、建設用金属製品、ばね、ボルト・ナット |

| ⑰ | はん用機械器具製造業 | ボイラー、エンジン、ポンプ、コンベヤ、エレベータ |

| ⑱ | 生産用機械器具製造業 | 工作機械、建設機械、食品機械、半導体製造装置 |

| ⑲ | 業務用機械器具製造業 | 事務用機械、計量器、医療用機械、光学機械 |

| ⑳ | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 半導体、集積回路(IC)、液晶パネル、コンデンサ |

| ㉑ | 電気機械器具製造業 | 家電、発電機、変圧器、照明器具、バッテリー |

| ㉒ | 情報通信機械器具製造業 | パソコン、スマートフォン、サーバー、放送装置 |

| ㉓ | 輸送用機械器具製造業 | 自動車、鉄道車両、航空機、船舶、自転車 |

| ㉔ | その他の製造業 | 貴金属製品、楽器、がん具、スポーツ用品、文房具 |

① 食料品製造業

私たちの食生活に最も密接に関わる産業です。農産物、畜産物、水産物などを原材料として、パン、菓子、冷凍食品、調味料、レトルト食品など、多種多様な加工食品を製造します。

仕事内容は、原材料の受け入れ・選別、洗浄・カットなどの下処理、加熱・混合・発酵といった調理加工、製品の計量・包装、品質検査、衛生管理などです。食の安全を守るための徹底した品質・衛生管理が極めて重要となります。

② 飲料・たばこ・飼料製造業

清涼飲料水、ジュース、コーヒー、茶、酒類などの飲料や、たばこ、そしてペットフードや家畜用の飼料を製造する産業です。

仕事内容は、原料の調合、殺菌、ろ過、炭酸ガスの注入、容器への充填、密封、ラベル貼り、品質検査などが中心です。特に飲料製造では、味や香りを一定に保つための精密な管理技術が求められます。

③ 繊維工業

綿、羊毛、化学繊維などから糸を作り、その糸を使って織物や編物(ニット)を生産し、最終的に衣類やカーテン、じゅうたんなどの繊維製品を製造する産業です。

仕事内容は、原料から糸を紡ぐ「紡績」、糸を織って布地にする「製織」、布地を染める「染色整理」、そして布地を裁断・縫製して製品に仕上げる工程に分かれます。デザインやファッションの知識が活かせる分野でもあります。

④ 木材・木製品製造業

伐採された原木を加工して、角材や板などの製材品、合板(ベニヤ板)、木材チップなどを製造する産業です。建築材料や家具、紙の原料など、さまざまな用途に使われる木製品を供給します。

仕事内容は、原木の皮むき、切断(製材)、乾燥、加工、防腐処理などです。大型の製材機械を操作する仕事や、木材の性質を見極める知識が求められます。

⑤ 家具・装備品製造業

木材、金属、プラスチックなどの材料を使って、家庭用のタンスやテーブル、事務用の机や椅子、ベッド、宗教用具などを製造する産業です。

仕事内容は、デザイン、設計(作図)、材料の切断・加工、組み立て、塗装、仕上げなど多岐にわたります。オーダーメイドの家具を手がける工房では、職人の高い技術力が求められます。

⑥ パルプ・紙・紙加工品製造業

木材チップや古紙を原料としてパルプを製造し、そのパルプから新聞用紙、印刷用紙、段ボール原紙、ティッシュペーパーなどの紙・板紙を生産します。さらに、それらを加工して段ボール箱や紙コップ、ノートなどを作る工程も含まれます。

仕事内容は、大規模な装置で原料をパルプ化する工程、巨大な抄紙機(しょうしき)で紙をすく工程、そして紙を断裁・加工する工程などです。

⑦ 印刷・同関連業

書籍、雑誌、新聞、チラシ、カタログといった印刷物を製造する産業です。DTP(Desktop publishing)による製版、印刷、そして製本や表面加工(ラミネートなど)までの一連の工程を担います。

仕事内容は、顧客から受け取ったデータを印刷可能な形式に整える製版作業、印刷機を操作して大量に印刷する作業、印刷物を折り畳んだり綴じたりする製本作業などです。

⑧ 化学工業

非常に幅広い製品群を扱う巨大な産業で、石油や天然ガス、塩などを原料に化学反応を利用してさまざまな製品を生み出します。基礎的な化学製品を作る「石油化学工業」、最終製品に近いものを作る「ファインケミカル(医薬品、化粧品、塗料、洗剤など)」に大別されます。

仕事内容は、新素材や新薬の研究開発、化学プラントの設計・運転管理、製品の品質分析、安全性評価など、高度な専門知識が求められる業務が中心です。

⑨ 石油製品・石炭製品製造業

原油を精製してガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルトなどを製造する「石油精製業」と、石炭を加工してコークスやコールタールなどを製造する「石炭製品製造業」からなります。

仕事内容は、製油所などの大規模なプラントを24時間体制で安定的に運転するための監視・操作、設備の保守・点検、製品の品質管理などが主となります。エネルギー供給を支える重要な産業です。

⑩ プラスチック製品製造業

化学工業が製造したプラスチック原料(樹脂)を、射出成形、押出成形、ブロー成形などのさまざまな方法で加工し、最終的な製品を作り出す産業です。食品容器、包装用フィルム、ペットボトル、家電製品の筐体、自動車部品など、用途は極めて広範囲です。

仕事内容は、製品の形状に合わせた金型の設計・製作、成形機の操作・設定、製品の検査・仕上げなどです。

⑪ ゴム製品製造業

天然ゴムや合成ゴムを原料として、自動車用タイヤ・チューブ、工業用のベルトやホース、防振ゴム、履物などを製造します。

仕事内容は、原料ゴムに薬品を配合する工程、成形する工程、熱と圧力を加えて弾性を出す加硫(かりゅう)工程、製品検査などです。特にタイヤ製造は、安全性に直結するため厳格な品質管理が求められます。

⑫ なめし革・同製品・毛皮製造業

動物の皮を、腐敗しないように薬品で処理して「革」に加工する「なめし業」と、その革を使って靴、かばん、ハンドバッグ、手袋、衣類などを製造する産業、そして毛皮製品を製造する産業が含まれます。

仕事内容は、原皮の処理・なめし作業、革の染色・仕上げ、製品のデザイン・裁断・縫製など、伝統的な職人技が活かされる分野です。

⑬ 窯業・土石製品製造業

粘土、石灰石、ケイ砂などの天然の非金属原料を、高温で焼成・加工することで製品を製造する産業です。「窯(かま)」を使うことからこの名が付きました。ガラス製品、セメント、コンクリート製品、衛生陶器(便器など)、瓦、タイル、ファインセラミックスなどが含まれます。

仕事内容は、原料の調合、成形、高温での焼成、冷却、加工・検査などです。特にファインセラミックスは、半導体や電子部品に使われる高機能材料です。

⑭ 鉄鋼業

鉄鉱石や鉄スクラップを原料に、高炉や電気炉で「鉄」を作り出し、それを圧延などの加工を経て、さまざまな形状の鋼材(H形鋼、鋼板、棒鋼など)を製造する産業です。自動車、建築、造船など、あらゆる産業の基盤となる素材を供給します。

仕事内容は、高温の溶けた鉄を扱う高炉・転炉の操業、圧延機の操作、品質管理、研究開発など、ダイナミックで大規模な仕事が中心です。

⑮ 非鉄金属製造業

鉄以外の金属、すなわち銅、アルミニウム、亜鉛、鉛、金、チタン、レアメタルなどを、鉱石やスクラップから精錬して地金(インゴット)や合金を製造し、さらに板、棒、管、箔、電線などに加工する産業です。

仕事内容は、電気分解などを用いた精錬作業、溶解・鋳造、圧延・伸線加工、品質分析などです。非鉄金属は、軽量性や導電性、耐食性といった特性を活かして多方面で利用されます。

⑯ 金属製品製造業

鉄鋼や非鉄金属を材料として、さらに加工を加えて具体的な製品を作る産業です。飲料用の缶、橋梁や鉄骨などの建設用・建築用金属製品、暖房装置、ボルト・ナット・リベット、工具、ばね、金網などが含まれます。

仕事内容は、金属板のプレス・板金加工、切削加工、溶接、表面処理(めっき、塗装)、組み立てなど、精密な金属加工技術が求められます。

⑰ はん用機械器具製造業

「はん用」とは「広く一般的に用いられる」という意味で、特定の産業分野に限定されず、さまざまな工場や事業所で使われる基本的な機械や装置を製造する産業です。ボイラー、エンジン(自動車用を除く)、ポンプ、コンプレッサー、コンベヤ、エレベータ・エスカレータ、冷凍・空調機器などが該当します。

仕事内容は、機械の設計、部品の製作・加工、組み立て、試運転・調整、据付工事などです。

⑱ 生産用機械器具製造業

他の製造業の工場などで、「ものづくり」そのものに使われる機械、つまり「マザーマシン(母なる機械)」を製造する産業です。金属を加工する工作機械、半導体や液晶パネルを作る半導体・FPD製造装置、建設・鉱山機械、食品製造機械、繊維機械、包装機械などが含まれます。

仕事内容は、最先端の技術を駆使した超精密な機械の設計・開発、組み立て、顧客の工場への導入・サポートなどです。

⑲ 業務用機械器具製造業

オフィスや店舗、病院などで専門的な業務のために使われる機械を製造する産業です。複写機などの事務用機械、はかりなどの計量器、測量機械、医療用機械・器具(MRI、内視鏡など)、光学機械(カメラ、顕微鏡など)、時計などが含まれます。

仕事内容は、精密なメカニズムと電子制御を組み合わせた製品の設計・開発、品質管理、薬機法などの法規制への対応(医療用機械の場合)などです。

⑳ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

あらゆる電子機器の心臓部となる、非常に小さな部品を製造する産業です。頭脳の役割を果たす半導体素子や集積回路(IC)、映像を表示する液晶パネルや有機ELパネル、電気を蓄えるコンデンサや抵抗器、そしてそれらを搭載するプリント配線板などが含まれます。

仕事内容は、クリーンルーム内での微細加工(フォトリソグラフィ、エッチングなど)、検査・測定、新デバイスの研究開発など、ミクロン単位の精度が求められる高度な作業です。

㉑ 電気機械器具製造業

電気をエネルギー源として作動する機械や器具を製造する産業です。テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家庭用電化製品、発電機・変圧器・配電盤などの産業用重電機器、照明器具、バッテリー、電球などが含まれます。

仕事内容は、製品の企画・開発、電気回路設計、部品の組み立て、製品の性能・安全性試験などです。

㉒ 情報通信機械器具製造業

情報の伝達や処理を行うための機械器具を製造する産業です。パソコン、スマートフォン、タブレット端末、サーバー、ルーターなどの通信機器、ラジオ・テレビ受信機、放送装置、監視カメラなどが含まれます。

仕事内容は、ハードウェアの設計、組み込みソフトウェアの開発、通信技術の研究、製品の組み立て・検査など、技術の進化が非常に速い分野です。

㉓ 輸送用機械器具製造業

人や物を運ぶための機械器具、すなわち輸送機器を製造する産業です。日本の製造業を代表する花形産業であり、自動車・同附属品、鉄道車両、航空機、船舶、自転車などが含まれます。

仕事内容は、コンセプト企画、デザイン、車体やエンジンの設計、部品のプレス・溶接・塗装、数万点にも及ぶ部品の組み立てライン作業、完成車の検査など、非常に多岐にわたります。

㉔ その他の製造業

上記の23業種のいずれにも分類されない、多種多様な製造業がここに含まれます。貴金属・宝石製品、楽器(ピアノ、ギターなど)、がん具・運動用具(ゲーム機、模型、スポーツ用品など)、文房具(鉛筆、ボールペンなど)、そして義肢などの医療用補装具の製造などが該当します。

仕事内容も製品によってさまざまで、伝統工芸的な手作業から最新の技術を駆使した製造まで、非常にバラエティに富んでいます。

製造業の主な職種

製造業は、単に工場で製品を作るだけでなく、非常に多くの職種の人々が関わることで成り立っています。ここでは、ものづくりのプロセスに沿って、製造業の代表的な職種とその役割を解説します。

| 職種名 | 主な役割 |

|---|---|

| 研究・開発 | 新技術の創出、新製品の基礎となるアイデアの具体化 |

| 商品企画 | 市場ニーズに基づき、製品のコンセプトや仕様を決定 |

| 製造・生産 | 生産ラインで製品の加工・組立・オペレーションを担当 |

| 生産技術 | 生産効率の向上、製造プロセスの改善、新設備の導入 |

| 生産管理 | 生産計画の立案、納期管理、在庫管理、工程管理 |

| 品質管理・品質保証 | 製品の品質基準設定、検査、品質の維持・改善 |

| 購買・資材調達 | 原材料や部品の選定、価格交渉、発注、供給網管理 |

| メンテナンス・保守 | 生産設備の点検、修理、予防保全 |

| 営業・販売 | 顧客への製品提案、販売、契約、関係構築 |

| マーケティング | 市場分析、販売戦略の立案、広告宣伝、ブランディング |

| 事務 | 経理、人事、総務、法務など、企業活動全般の支援 |

研究・開発

「0から1を生み出す」未来を創る仕事です。まだ世の中にない新しい技術や素材、製品の基礎となる原理などを探求する「研究」と、その研究成果を具体的な製品に応用していく「開発」に分かれます。化学、物理、情報工学、機械工学など、高度な専門知識が求められ、大学院卒の理系出身者が多く活躍しています。試行錯誤の連続ですが、革新的な製品を生み出す源泉となる、やりがいの大きな職種です。

商品企画

「どんな製品を作るか」を決める、ものづくりの司令塔です。市場調査やトレンド分析、競合製品の分析などを行い、顧客が本当に求めているものは何かを探ります。その上で、製品のコンセプト、ターゲット顧客、デザイン、機能、価格などを具体的に決定し、開発部門や設計部門に伝えます。マーケティングの知識や発想力、社内をまとめるコミュニケーション能力が重要になります。

製造・生産

ものづくりの最前線で、実際に製品を形にする仕事です。「ライン作業」とも呼ばれ、生産ライン上で部品の組み立て、機械の操作(マシンオペレーター)、加工、検品などを行います。マニュアルに沿って正確に作業をこなす集中力や手先の器用さが求められます。未経験からでも挑戦しやすく、製造業の基本を学ぶことができる職種です。

生産技術

「どうすればもっと効率良く、高品質な製品を作れるか」を追求する専門職です。既存の生産ラインの問題点を見つけて改善したり、新製品を量産するための新たな生産ラインを設計・導入したりします。ロボットやAIなどの最新技術を導入して自動化を進めることも重要な役割です。機械や電気、情報工学に関する知識に加え、現場の課題を解決する問題解決能力が求められます。

生産管理

製品を「いつまでに」「いくつ」「どのように作るか」を計画・管理する仕事です。顧客からの注文に応じて生産計画を立て、必要な部品や材料が計画通りに納入されるか、各工程の進捗は順調かなどを管理し、納期を守れるように調整します。在庫が多すぎても少なすぎても問題になるため、需要予測の精度や、各部門との調整能力が鍵となります。

品質管理・品質保証

製品の品質を守る、ものづくりの最後の砦です。

- 品質管理(QC:Quality Control): 製造工程の中で、製品が仕様書や基準通りに作られているかを検査・検証し、不良品の発生を防ぎます。

- 品質保証(QA:Quality Assurance): 製品が出荷された後も、顧客が安心して使えることを保証する役割を担います。品質マネジメントシステムの構築・運用や、万が一不具合が発生した際の顧客対応や原因究明、再発防止策の策定などを行います。

統計的な品質管理手法(SQC)の知識や、細部にまでこだわる注意力が必要です。

購買・資材調達

ものづくりに必要な原材料や部品を、最適な品質・価格・納期(QCD)で仕入れる仕事です。世界中のサプライヤー(供給元)から最適な調達先を選定し、価格交渉や契約を行います。安定した生産を続けるためには、質の良い部品を途切れることなく供給してもらう必要があり、サプライヤーとの良好な関係構築が不可欠です。交渉力や語学力、市場動向を読む力が求められます。

メンテナンス・保守

工場の生産設備が常に最高の状態で稼働するように維持・管理する仕事です。「保全」とも呼ばれます。定期的な点検や部品交換を行う「予防保全」、故障が発生した際に迅速に修理する「事後保全」、そして故障の予兆を検知して対応する「予知保全」などがあります。機械が停止すると生産全体がストップしてしまうため、責任は重大です。機械や電気に関する知識やトラブル対応能力が求められます。

営業・販売

自社製品を顧客に届け、会社の売上を立てる仕事です。個人消費者を対象とする場合(BtoC)と、法人顧客を対象とする場合(BtoB)があります。特にBtoB営業では、顧客企業の課題をヒアリングし、自社の製品や技術をどのように活用すればその課題を解決できるかを提案する、ソリューション型の営業スタイルが主流です。製品知識はもちろん、コミュニケーション能力や課題解決能力が重要になります。

マーケティング

「製品が売れる仕組み」を作る仕事です。市場調査、広告宣伝、販売促進キャンペーンの企画、SNS運用、ブランディングなど、活動は多岐にわたります。商品企画部門と連携して製品コンセプトの段階から関わったり、営業部門と協力して販売戦略を立てたりします。データ分析能力や企画力、創造性が求められる職種です。

事務(経理・人事・広報など)

ものづくりの直接的なプロセスではありませんが、企業活動を円滑に進める上で不可欠なバックオフィス業務です。経理(財務・会計)、人事(採用・労務)、総務(庶務・施設管理)、法務(契約・コンプライアンス)、広報(社外への情報発信)など、さまざまな専門職が会社を支えています。

製造業で働くメリット

日本の基幹産業である製造業には、他の産業にはない独自の魅力や働く上でのメリットが数多く存在します。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。

未経験からでも挑戦しやすい

製造業の大きな魅力の一つは、学歴や職務経験を問わず、未経験からでもチャレンジできる求人が多いことです。特に、製造・生産の現場職では、特別な資格やスキルがなくても始められる仕事が豊富にあります。

その背景には、多くの工場で作業手順がマニュアル化・標準化されていることが挙げられます。誰が作業しても同じ品質の製品が作れるように、業務内容が細かく定められているため、未経験者でも指示に従って作業を進めることで、着実に業務を覚えることができます。

また、大手メーカーを中心に研修制度やOJT(On-the-Job Training)が充実している企業が多いのも特徴です。入社後の導入研修で安全教育や基礎知識を学び、配属後は先輩社員の指導を受けながら実際の業務を通してスキルを身につけていくことができます。

もちろん、最初は部品の組み立てや検品といった比較的単純な作業からスタートすることが多いですが、経験を積むことで機械のオペレーターになったり、チームのリーダーを任されたりと、キャリアアップの道も開かれています。ものづくりの世界に飛び込んでみたいという意欲さえあれば、門戸は広く開かれているといえるでしょう。

ものづくりの達成感を味わえる

製造業で働く最大のやりがいは、自分の仕事が目に見える「形」となり、社会の役に立っていることを実感できる点にあります。

例えば、自分が組み立てに関わった自動車が街を走っているのを見かけた時や、自分が開発に携わった食品がスーパーの棚に並んでいるのを見た時、大きな達成感と誇りを感じることができます。サービス業などとは異なり、製品という具体的な成果物が存在するため、自分の仕事の価値を直接的に感じやすいのです。

また、チームで協力して一つの製品を完成させるプロセスそのものにも、大きな喜びがあります。研究、開発、設計、製造、品質管理といった各部門の専門家が知恵と技術を結集し、数々の困難を乗り越えてようやく一つの製品が世に出る。その過程に関わることで、一人では成し遂げられない大きな目標を達成する喜びを分かち合うことができます。

自分の仕事が人々の生活を便利にしたり、社会インフラを支えたりしているという実感は、日々の業務へのモチベーションに繋がります。

専門的なスキルや知識が身につく

製造業は、働きながら専門性を高め、市場価値のあるスキルを習得できる絶好の環境です。

製造現場では、NC旋盤やマシニングセンタといった工作機械の操作技術、溶接技術、フォークリフトの運転技術など、実践的なスキルを身につけることができます。これらのスキルは汎用性が高く、他の工場や企業に転職する際にも大きな武器となります。

生産技術や品質管理といった職種では、IE(インダストリアル・エンジニアリング)やQC七つ道具といった専門的な知識や手法を学び、生産性向上や品質改善のプロフェッショナルを目指すことができます。

さらに、多くの企業では資格取得支援制度が設けられており、業務に関連する資格(例:危険物取扱者、電気工事士、機械保全技能士など)の取得を奨励しています。会社からの補助を受けながらスキルアップを図ることで、自身のキャリアの幅を広げ、昇進や昇給に繋げることも可能です。

一つの分野を深く追求する「スペシャリスト」としての道や、幅広い知識を身につけて工程全体を管理する「ゼネラリスト」としての道など、自身の興味や適性に応じて多様なキャリアパスを描ける点が製造業の魅力です。

収入や福利厚生が安定している傾向がある

日本の経済を支える基幹産業である製造業には、歴史が長く経営基盤の安定した大手企業が数多く存在します。そのため、他の産業と比較して、収入や雇用が安定している傾向にあります。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査などを見ても、製造業の平均賃金は全産業の平均と同等かそれ以上の水準にあります。定期的な昇給や賞与(ボーナス)が安定して支給される企業が多く、長期的な視点で生活設計を立てやすいといえるでしょう。

また、福利厚生が充実している点も見逃せません。社会保険の完備はもちろんのこと、退職金制度、住宅手当、家族手当、社員食堂、独身寮・社宅といった制度が整っている企業が多くあります。これらの福利厚生は、可処分所得を実質的に増やす効果があり、従業員の生活を力強くサポートします。

特に大手メーカーでは労働組合の組織率も高く、労働者の権利が守られやすい環境が整っています。残業時間の管理や有給休暇の取得促進など、ワークライフバランスへの配慮も進んできています。安定した環境で腰を据えて長く働きたいと考える人にとって、製造業は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

製造業で働くデメリット

多くのメリットがある一方で、製造業にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。就職・転職を考える際には、良い面だけでなく、こうした側面も理解しておくことが重要です。

単純作業が続くことがある

特に製造・生産の現場では、同じ作業を長時間繰り返す「ルーティンワーク」が多い場合があります。ベルトコンベアを流れてくる部品をひたすら組み立てる、製品に傷や汚れがないかを目視でチェックし続ける、といった作業がこれに該当します。

こうした単純作業は、一度覚えてしまえば楽だと感じる人がいる一方で、人によっては単調で飽きやすい、やりがいを感じにくいと感じる可能性があります。創造的な仕事や変化のある仕事をしたいと考えている人にとっては、ミスマッチに繋がる恐れがあります。

ただし、近年ではこうした単純作業はロボットによる自動化が進む傾向にあります。また、単純作業からスタートしても、経験を積むことで複数の工程を担当する「多能工」になったり、改善提案活動などを通じて仕事の幅を広げたりすることも可能です。単純作業が苦手な人は、そうしたキャリアパスがあるか、改善活動が活発な職場か、といった点を確認すると良いでしょう。

身体的な負担がかかる場合がある

職種や職場によっては、身体的な負担が大きくなることがあります。

代表的なものとしては、以下のようなケースが挙げられます。

- 立ち仕事: 長時間立ちっぱなしで作業を行うため、足腰に負担がかかることがあります。

- 重量物の運搬: 製品や材料によっては、重いものを持ち運ぶ作業が発生します。

- 不規則な勤務形態: 多くの工場では24時間体制で稼働しているため、夜勤を含む交代制勤務(シフト制)が一般的です。生活リズムが不規則になり、体調管理が難しいと感じる人もいます。

- 特殊な作業環境: プレス機の大きな音や、化学薬品の匂い、夏場の暑さや冬場の寒さなど、作業環境が必ずしも快適でない場合があります。

もちろん、企業側も安全衛生管理を徹底し、パワーアシストスーツの導入や空調設備の整備、定期的な休憩時間の確保など、労働者の負担を軽減するための対策を講じています。しかし、基本的な業務内容として身体的な負荷が伴う可能性があることは、事前に理解しておく必要があります。体力に自信がない場合は、比較的負担の少ない検査業務や、デスクワーク中心の職種を選ぶといった選択も考えられます。

労働環境が職場によって大きく異なる

「製造業」と一括りにいっても、その労働環境は企業規模や業種、工場の新旧などによって千差万別です。この「差の大きさ」が、デメリットとなり得ます。

最先端の設備が整い、クリーンで快適な環境の大手メーカーの工場もあれば、昔ながらの設備で、いわゆる「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージに近い中小企業の工場も依然として存在します。給与水準や福利厚生、休日日数、残業時間、職場の人間関係なども、会社によって大きく異なります。

また、工場の立地が郊外や地方になることが多い点も考慮が必要です。都心部と比較して交通の便が悪かったり、周辺に商業施設が少なかったりする場合もあります。車通勤が必須となるケースも少なくありません。

そのため、就職・転職活動においては、求人票の情報だけを鵜呑みにせず、できる限りリアルな情報を収集することが重要です。企業のウェブサイトで安全衛生や環境への取り組みを確認したり、可能であれば工場見学に参加して自分の目で職場環境を確かめたりすることをおすすめします。企業選びを慎重に行うことで、このデメリットは十分に回避できます。

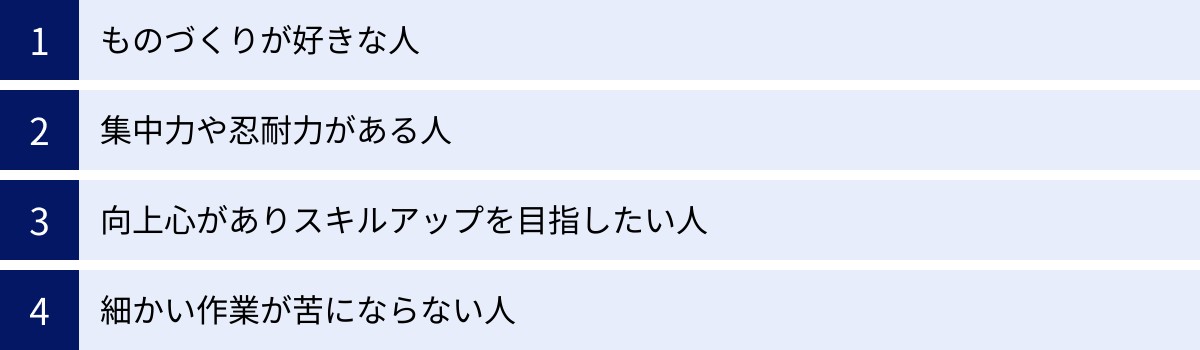

製造業に向いている人の特徴

製造業は多様な職種があるため、さまざまなタイプの人が活躍できる産業です。その中でも、特に「製造業に向いている」とされる人の特徴を4つご紹介します。これらの特徴に当てはまる人は、製造業でやりがいを感じながら成長していける可能性が高いでしょう。

ものづくりが好きな人

これは最も基本的で、かつ最も重要な素質です。「何かを作り上げること」そのものに喜びや興味を感じられる人は、製造業のあらゆる職種で高いモチベーションを維持できます。

- プラモデルやDIY、手芸などが趣味で、コツコツと何かを組み立てたり作り上げたりする過程が好き。

- 製品がどのような仕組みで動いているのか、どのような材料からできているのかに興味がある。

- 自分の手で生み出したものが、誰かの役に立つことに喜びを感じる。

こうした「ものづくり愛」は、日々の業務における探求心や向上心に繋がります。研究開発職であれば新しいアイデアを生み出す原動力に、製造職であればより良い製品を作ろうとする品質へのこだわりに、営業職であれば自社製品への深い理解と情熱に繋がります。技術や知識は後からでも身につけられますが、「好き」という気持ちは何よりの才能です。

集中力や忍耐力がある人

製造業の仕事、特に生産現場や品質管理、研究開発などの分野では、高い集中力と粘り強さが求められる場面が数多くあります。

- 集中力: 精密部品の組み立てや、製品の微細な傷を見つける検査業務などでは、長時間にわたって注意力を維持する必要があります。ちょっとした気の緩みが、製品の品質を左右する可能性があるためです。決められた手順を正確に守り、黙々と作業に打ち込める人は高く評価されます。

- 忍耐力: 研究開発では、望んだ成果が出るまで何度も実験を繰り返す必要があります。生産技術では、解決困難な課題に対して、原因を突き止めるまで地道な分析を続ける粘り強さが求められます。すぐに諦めず、根気強く物事に取り組める姿勢は、製造業における大きな強みとなります。

向上心がありスキルアップを目指したい人

製造業の世界は、技術革新のスピードが非常に速く、常に新しい知識やスキルが求められます。そのため、現状に満足せず、常に学び続け、自分自身を成長させたいという向上心を持つ人にとって、非常に刺激的な環境です。

- 新しい機械の操作方法やプログラミング言語を積極的に学ぼうとする姿勢。

- 「もっと効率的な方法はないか」「品質をさらに高めるにはどうすれば良いか」といった改善意識。

- 業務に関連する資格の取得に意欲的に取り組む。

こうした向上心は、個人の成長だけでなく、会社全体の生産性向上や競争力強化に直接貢献します。企業側も、研修制度や資格取得支援制度などを通じて、意欲のある社員を積極的にバックアップする傾向にあります。自らの手でスキルを磨き、専門性を高めていきたいと考える人にとって、製造業は最適なフィールドの一つといえるでしょう。

細かい作業が苦にならない人

製造業では、細部へのこだわりが製品の品質を決定づけることが少なくありません。そのため、大雑把に物事を進めるのではなく、細かい点にまで気を配れる人が向いています。

- 図面や仕様書を正確に読み解き、ミクロン単位の精度で加工や組み立てができる。

- 製品のわずかな違いや異常に気づくことができる、鋭い観察眼を持っている。

- データ入力や書類作成など、地道で正確性が求められる作業を厭わない。

特に、電子部品の製造、精密機械の設計・組み立て、品質保証といった職種では、この「細かさ」が不可欠な能力となります。一つのネジの締め忘れや、ほんのわずかな寸法の違いが、製品全体の性能や安全性に重大な影響を及ぼす可能性があるからです。丁寧で着実な仕事ができる人は、製造業において高い信頼を得ることができます。

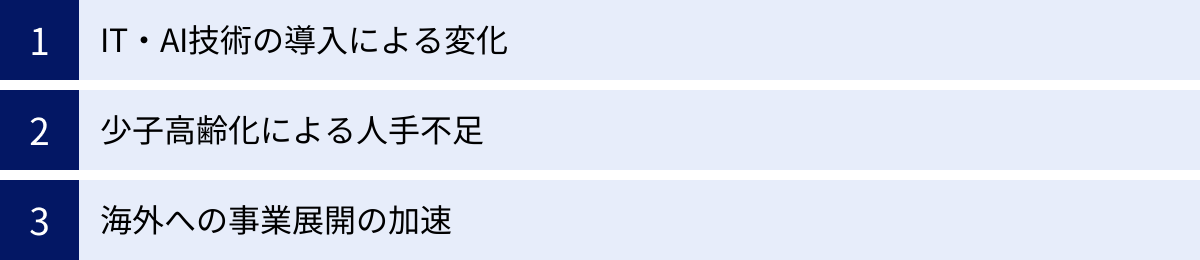

製造業の現状と将来性

日本の経済を長年牽引してきた製造業は、今、大きな変革の時代を迎えています。グローバル化の進展や技術革新、そして国内の社会構造の変化といった波に対応しながら、新たな成長の道筋を模索しています。ここでは、製造業が直面する現状の課題と、今後の展望について解説します。

IT・AI技術の導入による変化

製造業の現場は、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ロボットといった先端技術の導入によって劇的に変化しています。これは「インダストリー4.0」や「デジタルトランスフォーメーション(DX)」と呼ばれる大きな潮流です。

- スマートファクトリー: 工場内のあらゆる機器や設備をインターネットで繋ぎ、生産状況や稼働データをリアルタイムで収集・分析。このデータを活用して、生産計画の最適化、品質の向上、エネルギー効率の改善などを実現します。

- AIによる予知保全: センサーで収集した設備の稼働データ(振動、温度など)をAIが分析し、故障が発生する前にその兆候を検知。計画的にメンテナンスを行うことで、突然のライン停止を防ぎ、生産性を高めます。

- 協働ロボットの導入: これまで人間が行っていた組み立てや検査などの作業を、安全柵なしで人間と一緒に働ける「協働ロボット」が代替。これにより、作業者の負担軽減と生産効率の向上が図られます。

こうした技術革新は、従来の「人海戦術」や「職人の勘」に頼ったものづくりから、データに基づいた科学的で効率的なものづくりへと転換させています。今後は、これらのIT・AI技術を使いこなせる人材や、データを分析して改善に繋げられる人材の需要がますます高まっていくでしょう。製造業は、肉体労働中心の産業から、知識やスキルが求められる知的な産業へと進化を遂げつつあります。

少子高齢化による人手不足

日本の社会全体が抱える大きな課題である少子高齢化は、製造業においても深刻な人手不足、特に若手人材と熟練技術者の不足という形で影響を及ぼしています。

これまで日本のものづくりを支えてきた団塊の世代の技術者が次々と退職時期を迎え、彼らが持つ高度な技能やノウハウの承継が大きな課題となっています。一方で、若年層の人口減少や「製造業離れ」により、新たな担い手の確保も難しくなっています。

この課題に対応するため、各企業はさまざまな対策を進めています。

- 自動化・省人化: 前述のロボットやAI技術の導入は、人手不足を補うための最も有効な手段の一つです。

- 働き方改革: 交代制勤務の見直し、休日日数の増加、福利厚生の充実、柔軟な勤務制度の導入などを通じて、働きやすい魅力的な職場環境を整備し、人材の確保と定着を図っています。

- ダイバーシティの推進: 女性や高齢者、外国人材など、多様なバックグラウンドを持つ人々が活躍できる環境づくりを進めています。

- 技能承継の仕組み化: 熟練技術者の動きをセンサーでデータ化したり、作業手順を動画マニュアル化したりするなど、暗黙知であった技能を「形式知」に変えて、若手へ効率的に伝承する取り組みも始まっています。

人手不足は大きな課題である一方、労働者一人ひとりの価値が高まり、より良い労働条件やキャリアアップの機会が生まれやすい状況であるともいえます。

海外への事業展開の加速

国内市場の縮小が見込まれる中、多くの製造業企業にとって、成長著しい海外市場への展開は、事業を継続・発展させる上で不可欠な戦略となっています。

これまでの海外展開は、人件費の安い国に生産拠点を移す「コスト削減型」が中心でしたが、近年は様相が変化しています。

- 地産地消モデル: 中国や東南アジア、北米といった巨大市場のニーズに合わせた製品を、現地で開発・生産・販売する「地産地消」の動きが加速しています。

- サプライチェーンの再構築: 特定の国に依存するリスクを避けるため、生産拠点を複数の国や地域に分散させる「チャイナ・プラス・ワン」や、国内回帰の動きも見られます。

- グローバル人材の必要性: 海外の拠点と円滑に連携し、現地の文化や商習慣を理解してビジネスを進められるグローバル人材の需要が高まっています。語学力はもちろん、異文化コミュニケーション能力が重要になります。

今後、日本の製造業が世界で勝ち抜いていくためには、国内で培った高い技術力(Made in Japan)を維持しつつ、いかにグローバルな視点で事業を運営していけるかが鍵となります。これは、海外勤務や、多様な国籍のメンバーと働く機会が増えることを意味しており、グローバルなキャリアを志向する人にとっては大きなチャンスとなるでしょう。

製造業への就職・転職でよくある質問

最後に、製造業への就職や転職を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

就職に有利な資格はありますか?

必須ではありませんが、取得していると就職・転職に有利に働いたり、入社後のキャリアアップに繋がったりする資格は数多くあります。目指す業種や職種によって有効な資格は異なります。

| 対象職種 | 資格名の例 | 概要 |

|---|---|---|

| 製造・生産全般 | フォークリフト運転技能者 | 工場内での荷物の運搬に必須。多くの職場で重宝される。 |

| 化学・プラント系 | 危険物取扱者(乙種4類など) | ガソリンや灯油、有機溶剤など引火性液体の取り扱いに必要。 |

| 設備メンテナンス | 機械保全技能士 | 工場の機械設備のメンテナンスに関する国家資格。 |

| 設備メンテナンス | 電気工事士 | 電気設備の工事や取り扱いに必要な国家資格。 |

| 品質管理 | QC検定(品質管理検定) | 品質管理に関する知識を証明する民間資格。レベルは1級~4級。 |

| 技術職全般 | 技術士 | 科学技術に関する高度な専門知識と応用能力を証明する国家資格。 |

| グローバル展開企業 | TOEIC® Listening & Reading Test | 英語力を示す指標として広く認知されている。海外営業や技術部門で有利。 |

これらの資格は、自身のスキルや知識を客観的に証明するための有効なツールです。特に、フォークリフトや危険物取扱者は、多くの製造現場で需要が高く、未経験からの転職でもアピールポイントにしやすいでしょう。まずは自分が興味のある職種でどのような資格が求められているかを調べ、計画的に取得を目指すのがおすすめです。多くの企業には資格取得支援制度があるため、入社後に取得することも十分に可能です。

女性でも活躍できますか?

はい、もちろんです。現在、多くの製造業企業が女性の活躍を積極的に推進しています。

かつての製造業は「男性の職場」というイメージが強かったかもしれませんが、現在は大きく変化しています。

- 職場環境の改善: 工場の自動化や省力化が進んだことで、体力をあまり必要としない工程が増えました。また、清潔で快適なクリーンルームでの作業や、空調が完備された工場も多くなっています。

- 活躍の場の拡大: 力仕事が少ない検査、品質管理、研究開発、設計、事務、マーケティングといった職種では、女性のきめ細やかさや粘り強さ、コミュニケーション能力が高く評価され、多くの女性が活躍しています。

- 働きやすい制度の整備: 産前産後休業や育児休業の取得はもちろん、復帰後の時短勤務制度や、子どもの看護休暇などを導入し、仕事と子育てを両立しやすい環境を整える企業が増えています。女性管理職の登用を積極的に進める動きも活発化しています。

実際に、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「なでしこ銘柄」には、女性活躍推進に優れた製造業の企業が数多く名を連ねています。(参照:経済産業省 なでしこ銘柄)

「ものづくりに興味がある」「専門性を身につけたい」という意欲があれば、性別に関係なく活躍できるフィールドが広がっています。

未経験でも転職は可能ですか?

はい、未経験からでも製造業への転職は十分に可能です。

特に、日本の多くの産業で人手不足が課題となる中、製造業も例外ではなく、ポテンシャルを重視した未経験者採用を積極的に行う企業が増えています。

未経験からの転職を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- 挑戦しやすい職種を狙う: まずは、マニュアルが整備されていることが多い「製造・生産オペレーター」や「検査・品質管理」といった職種からスタートするのが一般的です。これらの職種で現場の経験を積むことで、将来的に生産管理や生産技術といった専門職へキャリアチェンジする道も開けます。

- これまでの経験を活かす: 異業種での経験も、見方を変えれば製造業で活かせる可能性があります。例えば、接客業で培ったコミュニケーション能力は、チームで仕事を進める上で役立ちますし、営業職の経験はBtoBのメーカー営業で活かせます。自身の経験を棚卸しし、どのように貢献できるかをアピールすることが重要です。

- 研修制度の充実度を確認する: 未経験者を受け入れている企業は、入社後の研修制度が充実している場合が多いです。求人情報や企業サイトで、どのような教育・研修プログラムが用意されているかを確認しましょう。

製造業は、意欲さえあればゼロから専門性を身につけ、安定したキャリアを築いていける産業です。 この記事を参考に、ぜひご自身の興味や適性に合った業種・職種を見つけ、新たな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。