日本の基幹産業である製造業は、国内経済を牽引する重要な役割を担っています。しかし、その一方で、グローバルな競争激化、少子高齢化に伴う人手不足、急速なデジタル化への対応、サプライチェーンの複雑化など、数多くの厳しい課題に直面しているのが現状です。

「生産性を向上させたいが、何から手をつければ良いかわからない」

「DXを進めたいが、知見のある人材が社内にいない」

「熟練技術者のノウハウを若手にどう継承すればいいのか」

こうした根深く、複雑な課題を自社だけで解決するのは容易ではありません。そこで頼りになるのが、製造業に特化した専門知識と豊富な経験を持つ「製造業コンサルタント」です。

この記事では、製造業が抱える課題解決のパートナーとなるコンサルティング会社について、網羅的に解説します。具体的には、以下の内容を詳しく掘り下げていきます。

- 製造業に強いコンサルティング会社おすすめ20選

- そもそも製造業コンサルティングとは何か(課題、業務内容、種類)

- 気になる費用相場と料金体系

- 失敗しないコンサルティング会社の選び方

- コンサルティングを利用するメリット・デメリット

- 依頼前に準備すべきこと

外部の専門家を活用することは、自社の弱みを補い、新たな成長機会を掴むための有効な手段です。この記事を通じて、自社の課題解決に最適なコンサルティング会社を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

製造業に強いコンサルティング会社おすすめ20選

製造業のコンサルティングを手がける企業は数多く存在し、それぞれに得意分野や特徴があります。ここでは、国内外の主要なコンサルティング会社の中から、製造業に強みを持つ20社を厳選してご紹介します。

① 株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)

日本能率協会コンサルティング(JMAC)は、1942年に創立された日本能率協会を母体とする、日本で最初の経営コンサルティング会社です。特に製造業の現場改善において、長い歴史と圧倒的な実績を誇ります。

強みは、TPM(Total Productive Maintenance:全員参加の生産保全)を世界に広めた実績に代表される、生産性向上や品質改善、コスト削減といった現場起点のコンサルティングです。IE(インダストリアル・エンジニアリング)の手法を駆使し、生産現場のあらゆるムダを徹底的に排除することで、企業の収益力向上に直接的に貢献します。また、近年ではスマートファクトリーの構想・導入支援や、カーボンニュートラル対応といった新たな経営課題にも力を入れています。現場の作業員から経営層まで、組織全体を巻き込みながら改革を進めるスタイルが特徴です。

参照:株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)公式サイト

② 株式会社ジェムコ日本経営

ジェムコ日本経営は、1968年の設立以来、「現場・現物・現実」の三現主義を徹底し、製造業の経営コンひと筋で活動してきたコンサルティング会社です。特に中小・中堅の製造業に対する支援に定評があります。

得意領域は、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動の定着化、生産性向上、コスト削減、品質改善といった、工場のพื้นฐาน体力強化に直結するテーマです。コンサルタントが実際に現場に入り込み、クライアント企業の社員と一体となって課題解決に取り組む「常駐指導型」の支援スタイルが特徴です。単なる改善手法の導入に留まらず、改善活動が自律的に継続される組織風土の醸成までをゴールとしており、「人と組織の成長」を重視したコンサルティングを提供しています。

参照:株式会社ジェムコ日本経営 公式サイト

③ 株式会社O2

株式会社O2(オーツー)は、製造業における研究開発(R&D)や設計・開発領域に特化したユニークなコンサルティングファームです。特に、製品開発プロセスの改革や技術戦略の策定において高い専門性を発揮します。

自動車、電機、精密機器といった業界を中心に、製品開発におけるリードタイム短縮、開発コストの削減、設計品質の向上といった課題解決を支援します。同社の特徴は、コンサルタント自身がメーカー出身の技術者であることが多く、技術的な知見とコンサルティングスキルを融合させた支援ができる点です。近年では、3D-CADやPLM(Product Lifecycle Management)システムの導入・活用支援、さらにはMBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)といった最新の開発手法の導入にも力を入れています。

参照:株式会社O2 公式サイト

④ 株式会社船井総合研究所

船井総合研究所は、特に中小企業向けの経営コンサルティングで高い知名度を誇る企業です。製造業においても、町工場から中堅メーカーまで、幅広い規模の企業を支援しています。

同社のコンサルティングは「業績アップ」を最大の目的としており、マーケティング戦略や営業力強化、新規顧客開拓といった「売上を伸ばす」ための支援に強みがあります。また、生産性向上やコスト削減といった現場改善のテーマも扱いますが、常に「いかにして利益を最大化するか」という視点が根底にあります。「グレートカンパニー化(社会性の高い、素晴らしい会社になること)」を理念に掲げ、クライアント企業の持続的な成長をサポートするパートナーとしての役割を重視しています。

参照:株式会社船井総合研究所 製造業・工場向けコンサルティングサイト

⑤ 株式会社リブ・コンサルティング

リブ・コンサルティングは、中堅・ベンチャー企業の経営課題解決にフォーカスしたコンサルティング会社です。成長意欲の高い企業を対象に、事業戦略の策定から実行支援までを一気通貫でサポートします。

製造業に対しては、既存事業の強化はもちろんのこと、新規事業開発やM&A、海外展開といった成長戦略の実現を支援することに強みがあります。特に、「100日プロジェクト」と呼ばれる短期間で成果を出すことにコミットしたプログラムが特徴的です。経営層と密に連携しながら、スピーディーにPDCAサイクルを回し、具体的な成果創出を目指します。デジタル技術を活用したマーケティングや営業改革にも精通しており、現代的な経営課題に対応できるのが強みです。

参照:株式会社リブ・コンサルティング 公式サイト

⑥ アクセンチュア株式会社

アクセンチュアは、世界最大級の総合コンサルティングファームであり、デジタル技術を駆使したビジネス変革(DX)のリーダーとして知られています。製造業に対しても、その豊富な知見とグローバルネットワークを活かした最先端のソリューションを提供しています。

特に「インダストリーX」という製造業向けサービスブランドを掲げ、IoT、AI、クラウド、デジタルツインといった技術を活用したスマートファクトリーの実現や、サプライチェーン全体の最適化、エンジニアリングプロセスのデジタル化などを強力に推進します。戦略策定からシステム導入、運用までをエンドツーエンドで支援できる総合力が最大の強みです。グローバル規模での競争力強化を目指す大企業にとって、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。

参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト

⑦ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイト トーマツ コンサルティングは、世界4大会計事務所(Big4)の一角であるデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームです。会計・監査で培った信頼性を背景に、幅広い業種に対してコンサルティングサービスを提供しています。

製造業向けには、経営戦略の策定から業務プロセス改革(BPR)、サプライチェーンマネジメント(SCM)の最適化、M&A戦略、DX推進まで、経営に関わるあらゆる課題を網羅的にカバーします。特に、グローバルに展開する日本企業に対して、海外拠点のガバナンス強化やサプライチェーンの再編といった、複雑性の高いテーマで強みを発揮します。世界150カ国以上に広がるデロイトのネットワークを活かし、各国の法規制や市場動向を踏まえた支援が可能です。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト

⑧ PwCコンサルティング合同会社

PwCコンサルティングも、Big4の一角であるプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームです。戦略から実行までを支援する総合コンサルティングファームとして、高い評価を得ています。

製造業領域では、「Connected Supply Chain(つながるサプライチェーン)」の実現を掲げ、デジタル技術を活用したサプライチェーン全体の可視化と最適化を得意としています。また、M&Aにおける戦略策定から統合後のプロセス(PMI)までを一貫して支援するサービスや、サイバーセキュリティ、サステナビリティ経営といった現代的な経営課題への対応にも強みがあります。複雑な経営課題を構造化し、実現可能な解決策を提示する能力に長けています。

参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト

⑨ アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、独自の地位を築いています。特に、ERP(統合基幹業務システム)の代表格であるSAPの導入支援においては、国内トップクラスの実績を誇ります。

製造業に対しては、SAP導入を核とした業務プロセスの標準化・効率化や、データに基づいた経営管理(データドリブン経営)の実現を支援することに強みがあります。日本企業の文化や組織特性を深く理解した上で、現実的な変革プランを提案・実行する「リアルパートナー」という姿勢を重視しています。ITと業務の両面に精通したコンサルタントが多く在籍しており、地に足のついたDX推進をサポートします。

参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト

⑩ ボストン・コンサルティング・グループ

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は、世界的に有名な戦略コンサルティングファームのトップティアの一つです。「事業ポートフォリオ・マネジメント(PPM)」などの経営フレームワークを数多く開発したことでも知られています。

製造業に対しては、全社戦略、事業戦略、技術戦略、マーケティング戦略といった、企業の将来を左右するトップアジェンダを中心にコンサルティングを提供します。徹底したデータ分析と論理的思考に基づき、革新的かつ大胆な戦略を提言するのが特徴です。近年では、デジタルトランスフォーメーションやサステナビリティといったテーマにも注力しており、企業の非連続的な成長を支援しています。

参照:ボストン・コンサルティング・グループ 公式サイト

⑪ マッキンゼー・アンド・カンパニー

マッキンゼー・アンド・カンパニーは、BCGと並び称される世界最高峰の戦略コンサルティングファームです。「One Firm Policy」という理念のもと、全世界のオフィスが一体となってクライアントの課題解決にあたるのが特徴です。

製造業セクターでは、オペレーション改革に非常に強いことで知られており、生産性向上、品質改善、コスト削減といったテーマで数多くの実績があります。また、サプライチェーンの最適化や製品開発プロセスの改革、さらには全社的な組織変革など、大規模で複雑なプロジェクトを得意としています。各業界のトップ企業をクライアントに持ち、常に最先端の経営課題に取り組んでいます。

参照:マッキンゼー・アンド・カンパニー 公式サイト

⑫ 株式会社経営共創基盤(IGPI)

経営共創基盤(IGPI)は、コンサルティング機能と投資機能を併せ持つ、ユニークな経営支援会社です。「ハンズオン(常駐協業型)」での支援を特徴とし、戦略を立てるだけでなく、クライアント企業に入り込んで実行までを共にやり遂げるスタイルを貫いています。

特に、事業再生や事業承継といった局面にある製造業の支援に強みを持ちます。経営者と同じ目線に立ち、財務、事業、組織のあらゆる側面から企業を立て直すための支援を行います。コンサルタント、投資銀行出身者、弁護士、会計士、事業会社の経営経験者など、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが在籍しており、あらゆる経営課題にワンストップで対応できるのが強みです。

参照:株式会社経営共創基盤(IGPI)公式サイト

⑬ ローランド・ベルガー

ローランド・ベルガーは、ドイツ・ミュンヘン発の欧州系戦略コンサルティングファームです。特に自動車産業をはじめとする製造業に深い知見と実績を有しています。

強みは、ヨーロッパで培われたエンジニアリングへの深い理解と、グローバルな視点を融合させた戦略策定です。オペレーション改革やリストラクチャリング(事業再構築)、パフォーマンス改善といったテーマを得意としています。また、「アントレプレナーシップ(企業家精神)」を重視する社風があり、クライアントの挑戦を後押しする創造的な解決策を提案します。

参照:ローランド・ベルガー 公式サイト

⑭ EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

EYストラテジー・アンド・コンサルティングは、Big4の一角であるアーンスト・アンド・ヤング(EY)のメンバーファームです。「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」というパーパス(存在意義)を掲げ、長期的な視点での価値創造を重視しています。

製造業に対しては、サプライチェーン&オペレーション領域のコンサルティングに強みを持ち、レジリエンス(回復力)の高いサプライチェーンの構築や、スマートファクトリー化による生産性向上などを支援します。また、EYが持つ監査や税務の知見を活かし、リスク管理やコンプライアンス、サステナビリティといったテーマにも強いのが特徴です。

参照:EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 公式サイト

⑮ KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティングも、Big4の一角であるKPMGのメンバーファームです。「ビジネストランスフォーメーション」「テクノロジートランスフォーメーション」「リスク&コンプライアンス」の3領域を軸にサービスを提供しています。

製造業向けには、デジタル技術を活用した経営改革支援に力を入れています。例えば、IoTデータを活用した予知保全の導入や、AIを用いた需要予測精度の向上、RPAによる間接業務の自動化などを支援します。特に、サイバーセキュリティやデータガバナンスといった、DX推進に伴うリスク管理の分野で高い専門性を有しているのが特徴です。

参照:KPMGコンサルティング株式会社 公式サイト

⑯ 株式会社ベイカレント・コンサルティング

ベイカレント・コンサルティングは、日本発の総合コンサルティングファームです。特定の製品やソリューションに依存しない「ワンプール制」を特徴とし、クライアントの課題に応じて最適な人材を柔軟にアサインできます。

製造業に対しては、戦略策定から業務改善、DX推進、システム導入まで、幅広いテーマをカバーします。特に、デジタル戦略の策定や新規事業の創出といった、企業の成長をドライブする領域で高い評価を得ています。コンサルタントは特定の業界やソリューションに固定されず、多様なプロジェクトを経験するため、幅広い視野から課題解決のアプローチを提案できるのが強みです。

参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト

⑰ 株式会社シグマクシス

シグマクシスは、「コラボレーション」を重視するユニークなコンサルティング会社です。自社単独でサービスを提供するのではなく、様々な強みを持つ企業とアライアンス(提携)を組み、クライアントにとって最適なチームを編成して課題解決にあたります。

製造業に対しては、既存の事業モデルからの脱却を促すような、ビジネスモデル・トランスフォーメーション(BMX)の支援を得意としています。単なる業務改善に留まらず、新たな価値創造やエコシステムの構築といった、非連続的な変革をサポートします。オープンイノベーションの推進役として、企業の枠を超えた価値共創を促進します。

参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス 公式サイト

⑱ 株式会社Prored Partners

Prored Partners(プロレッド・パートナーズ)は、コストマネジメントに特化した成果報酬型の経営コンサルティング会社です。特に、間接材コスト(消耗品、光熱費、賃料など)の削減において高い専門性と実績を誇ります。

製造業においては、直接材のコスト削減に目が向きがちですが、同社は見落とされがちな間接材費に着目します。専門的なノウハウと購買データに基づき、サプライヤーとの交渉を代行することで、企業の利益率改善に直接的に貢献します。初期費用がかからず、削減できたコストの一部を報酬として支払う「完全成果報酬型」の料金体系が最大の特徴で、企業側はリスクなくコスト削減に取り組むことができます。

参照:株式会社Prored Partners 公式サイト

⑲ 一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ(IVI)

インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ(IVI)は、厳密にはコンサルティングファームではありませんが、日本の製造業のDXを考える上で欠かせない組織です。「つながる工場」の実現を目指し、企業の枠を超えて製造業が協調すべき領域(つながるための仕組み)の議論や実証実験を行うフォーラムです。

IVIでは、様々な企業が集まり、IoTやAIを活用した製造業の新たな在り方について、具体的なユースケースをベースに検討しています。IVIの活動に参加することで、自社のDXの方向性を定めたり、他社の取り組みから学んだり、協業パートナーを見つけたりする機会が得られます。直接的なコンサルティングとは異なりますが、製造業の未来を共創するプラットフォームとして重要な役割を担っています。

参照:一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ(IVI)公式サイト

⑳ 株式会社テクノ経営総合研究所

テクノ経営総合研究所は、ジェムコ日本経営と同様に、製造業の現場改善に特化したコンサルティング会社です。特に、生産性向上、品質管理、コストダウン、5S活動、人材育成といったテーマで豊富な実績があります。

同社の特徴は、クライアント企業の社員を対象とした公開セミナーや研修プログラムを多数開催している点です。コンサルティングと並行して人材育成を行うことで、改善活動が社内に根付き、自走できる組織づくりを支援します。コンサルタントが現場に密着し、実践的な指導を通じて「できるまで教える」スタイルを貫いており、特に中堅・中小製造業から厚い信頼を得ています。

参照:株式会社テクノ経営総合研究所 公式サイト

製造業コンサルティングとは

ここまで具体的なコンサルティング会社を紹介してきましたが、そもそも「製造業コンサルティング」とは何でしょうか。これは、製造業が抱える様々な経営課題に対し、社外の専門家が客観的な視点から分析を行い、解決策の提案から実行支援までを行うサービスを指します。自社だけでは解決が難しい複雑な問題に対して、専門的な知識やノウハウ、第三者としての客観性を提供し、企業の変革をサポートする重要な役割を担います。

製造業が抱えている主な課題

現代の製造業は、かつてないほど多様で複雑な課題に直面しています。コンサルタントが解決を支援する代表的な課題を見ていきましょう。

生産性の向上とコスト削減

生産性の向上とコスト削減は、製造業にとって永遠のテーマです。しかし、国内市場の成熟やグローバル競争の激化により、その重要性はますます高まっています。

具体的には、「生産ラインのボトルネックがどこにあるか分からない」「設備の稼働率は高いはずなのに、なぜか利益が出ない」「原材料費やエネルギーコストの高騰を製品価格に転嫁できない」といった悩みが多く聞かれます。こうした課題に対し、コンサルタントはIE(インダストリアル・エンジニアリング)などの科学的な手法を用いて現状を分析し、ムダ・ムラ・ムリを徹底的に排除するための具体的な改善策を提案します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

DXは、単なるIT化ではありません。デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革することを指します。製造業においては、IoTを活用したスマートファクトリー化、AIによる需要予測や品質検査の自動化、3Dプリンターによる試作品開発の高速化など、様々な領域でDXの可能性があります。

しかし、「どこから手をつければ良いかわからない」「DXを推進できる人材がいない」「投資対効果が見えない」といった理由で、多くの企業がDX推進に二の足を踏んでいるのが実情です。コンサルタントは、企業の目指すべき姿から逆算したDX戦略を策定し、技術選定から導入、定着化までを伴走支援します。

人手不足と技術の継承

少子高齢化が進む日本では、製造業における人手不足が深刻な問題となっています。特に、長年の経験で培われた熟練技術者の「暗黙知(言葉で説明しにくいノウハウや勘)」を、いかにして若手に継承していくかは喫緊の課題です。

技術の継承がうまくいかなければ、企業の競争力の源泉である品質や技術力が失われかねません。この問題に対し、コンサルタントは、作業の標準化やマニュアル化、技能伝承のための教育プログラムの策定、さらにはAR(拡張現実)やVR(仮想現実)といったデジタル技術を活用したトレーニングシステムの導入などを支援します。

グローバル化とサプライチェーンの複雑化

多くの製造業にとって、海外市場への展開やグローバルな部品調達は不可欠となっています。しかし、それに伴いサプライチェーンは国境を越えて長く、複雑になっています。

地政学リスク、自然災害、パンデミックなど、予期せぬ事態が発生した際にサプライチェーンが寸断されるリスクは常に存在します。また、各国の法規制や関税、文化の違いへの対応も必要です。コンサルタントは、サプライチェーン全体を可視化し、リスクを分析した上で、最適な生産・調達体制の再構築を支援します。

新規事業の開発

既存事業が成熟期を迎え、成長が鈍化する中で、持続的な成長のためには新たな収益の柱となる新規事業の開発が欠かせません。しかし、多くの企業では、既存事業の運営にリソースを割かれ、新規事業に十分な時間や人材を投下できていないのが現状です。

また、自社の技術シーズをどのように市場のニーズと結びつければ良いか、事業化のプロセスをどう進めれば良いかといったノウハウも不足しがちです。コンサルタントは、市場調査や技術評価、ビジネスモデルの構築、アライアンス戦略の立案などを通じて、アイデア段階から事業の立ち上げまでをサポートします。

コンサルタントに依頼できる業務内容

前述した課題に対し、コンサルタントは具体的にどのような業務を支援してくれるのでしょうか。依頼できる内容は多岐にわたりますが、代表的なものをいくつかご紹介します。

生産プロセスの改善

工場の生産ラインを分析し、ボトルネックの特定、リードタイムの短縮、在庫の削減、品質の向上などを実現します。5S、TOC(制約理論)、トヨタ生産方式(JIT)、シックスシグマなど、様々な改善手法を企業の状況に合わせて適用し、生産現場の効率と収益性を最大化します。

新規事業の立ち上げ支援

市場調査、競合分析、自社の強み・弱みの評価から始まり、事業コンセプトの策定、事業計画の作成、収益シミュレーション、マーケティング戦略の立案、実行体制の構築まで、新規事業の成功確率を高めるためのあらゆる支援を行います。

海外進出のサポート

進出先の国・地域の市場調査、法規制・税制のリサーチ、現地パートナーの選定、工場設立のフィジビリティスタディ(実行可能性調査)、現地法人設立の手続き支援など、海外展開に伴う複雑なプロセスをトータルでサポートします。

DX化の推進支援

現状の業務プロセスとITシステムの評価から始め、企業の目指すべき姿に合わせたDX戦略を策定します。IoT、AI、RPAなどの技術選定、システム導入のプロジェクトマネジメント、導入後の効果測定と改善活動の定着化まで、DXプロジェクト全体をリードします。

人材育成・組織改革

企業のビジョンや戦略を実現するために必要な人材像を定義し、それに基づいた評価制度や報酬制度、キャリアパスの設計を行います。また、次世代リーダー育成プログラムやスキルアップ研修の企画・実行、変革を推進するための組織風土の醸成などを支援します。

事業承継のサポート

後継者問題に悩む中小企業に対して、親族内承継、従業員承継、第三者へのM&Aなど、様々な選択肢の中から最適な承継プランを提案します。後継者の育成、株式評価、相続対策、M&Aの相手先探しと交渉など、円滑な事業承継を実現するための専門的な支援を提供します。

製造業コンサルティング会社の種類

コンサルティング会社は、その成り立ちや得意領域によっていくつかの種類に分類できます。自社の課題に合ったファームを選ぶために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

| コンサルティング会社の種類 | 主な特徴 | 得意な領域 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 総合系コンサルティングファーム | 戦略からIT導入、実行支援まで、あらゆる経営課題をワンストップで支援。大規模な組織とグローバルネットワークを持つ。 | 全社変革、DX推進、グローバルSCM、M&A | 複数の経営課題を抱える大企業、グローバル展開を目指す企業 |

| 戦略系コンサルティングファーム | 経営トップが抱える全社戦略、事業戦略などの最上流の課題に特化。論理的思考と分析力で大胆な提言を行う。 | 中長期経営計画、新規事業戦略、M&A戦略 | 業界の競争環境が激しい企業、非連続な成長を目指す企業 |

| 業務・IT系コンサルティングファーム | 特定の業務領域(生産、販売、会計など)やITシステムの導入・活用に強み。実務レベルでの変革を支援。 | 生産プロセス改善、ERP導入、SCM改革 | 特定の業務プロセスに課題がある企業、ITを活用して効率化したい企業 |

| 専門特化型コンサルティングファーム | 特定の業界(製造業、金融など)やテーマ(人事、コスト削減、R&Dなど)に特化。深い専門知識を持つ。 | 現場改善、コスト削減、技術開発、人材育成 | 明確な課題領域があり、深い専門性を求める企業(特に中小企業) |

| シンクタンク系コンサルティングファーム | 官公庁からの委託調査やマクロ経済分析などが母体。リサーチ能力と中立的な視点に強み。 | 市場調査、政策提言、社会動向分析 | 新規市場への参入を検討している企業、マクロ環境の変化を捉えたい企業 |

自社の課題が「何をするか(What)」という戦略レベルなのか、それとも「どうやるか(How)」という実行レベルなのかを見極めることが、適切なファーム選びの第一歩となります。

製造業コンサルティングの費用相場

コンサルティングを検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。コンサルティング費用は、依頼内容の難易度、期間、コンサルタントの役職や人数などによって大きく変動するため一概には言えませんが、契約形態ごとの料金体系と相場を理解しておくことが重要です。

契約形態ごとの料金体系

コンサルティングの契約形態は、主に以下の4つに分類されます。

| 契約形態 | 料金体系 | 費用相場(月額) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 毎月定額の顧問料を支払う。 | 10万円~100万円以上 | 気軽に相談できる。長期的な視点で伴走支援してもらえる。 | 具体的な成果が見えにくい場合がある。 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決プロジェクトに対して、総額の報酬を支払う。 | 数百万円~数億円以上 | 成果物とゴールが明確。予算管理がしやすい。 | 契約期間やスコープの変更が難しい。高額になりやすい。 |

| 成果報酬型 | 削減できたコストや増加した利益など、成果に応じて報酬を支払う。 | 成果額の10%~50% | 成果が出なければ費用が発生しないため、リスクが低い。 | 成果の定義が難しい場合がある。コンサルタントの介入範囲が限定的になりがち。 |

| 時間契約(タイムチャージ)型 | コンサルタントの稼働時間(人月、人日)に応じて費用を支払う。 | 100万円~500万円以上/人月 | 必要な時に必要な分だけ依頼できる。短期間の依頼に適している。 | 稼働時間が増えると費用が青天井になるリスクがある。 |

顧問契約型

顧問契約は、特定のプロジェクトを立ち上げるほどではないものの、経営に関する相談相手が欲しい場合や、継続的なアドバイスを受けたい場合に適しています。経営会議への参加や、定期的なミーティングを通じて、第三者の客観的な視点を提供してもらえます。中小企業にとっては、比較的利用しやすい契約形態と言えるでしょう。

プロジェクト型

「生産性を20%向上させる」「3年以内に新規事業を立ち上げる」といった、明確なゴールと期間が設定された課題解決に用いられる最も一般的な契約形態です。コンサルティングファームから数名のチームが派遣され、クライアント企業と一体となってプロジェクトを推進します。費用は高額になりがちですが、集中的にリソースを投下することで、短期間で大きな成果が期待できます。

成果報酬型

コスト削減や売上向上など、成果が金銭的に明確に測定できるテーマに適しています。例えば、「削減できた経費の30%を報酬とする」といった契約を結びます。企業側は初期投資のリスクを抑えられるメリットがありますが、成果の定義や測定方法を事前に厳密に決めておく必要があります。Prored Partnersなどがこの形態を得意としています。

時間契約(タイムチャージ)型

「特定の技術に関する専門的なアドバイスが数日間だけ欲しい」「プロジェクトの特定のフェーズだけ手伝ってほしい」といった、スポット的なニーズに対応する契約形態です。「コンサルタントの単価 × 稼働時間」で費用が決まります。コンサルタントのランク(アナリスト、コンサルタント、マネージャー、パートナーなど)によって単価が大きく異なります。

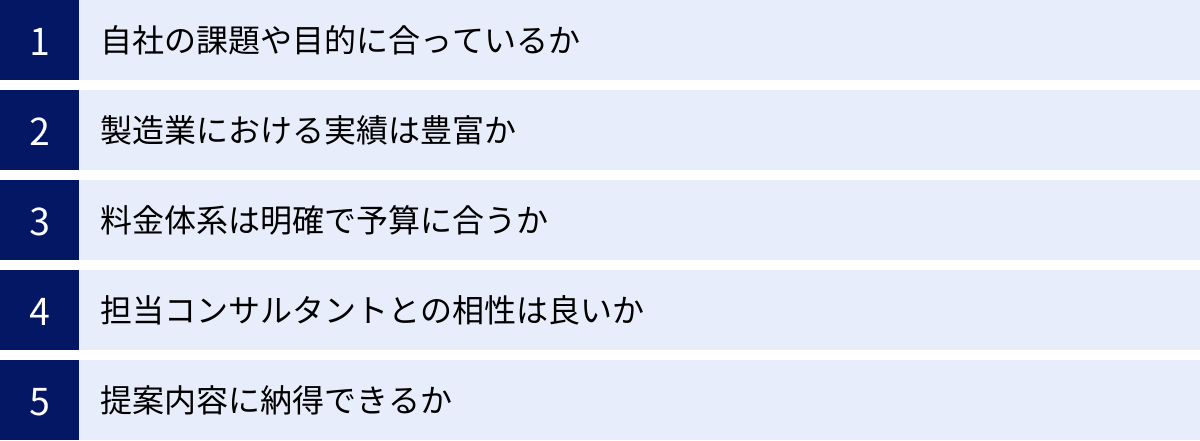

失敗しない製造業コンサルティング会社の選び方

高額な費用を投じるコンサルティングで失敗しないためには、慎重な会社選びが不可欠です。以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。

自社の課題や目的に合っているか

最も重要なのは、コンサルティング会社の強みと、自社が解決したい課題・達成したい目的が一致しているかどうかです。

例えば、「現場の生産性を抜本的に改善したい」という課題があるのに、戦略策定だけを得意とするファームに依頼しても、期待する成果は得られません。逆に、「全社的なDX戦略を策定したい」という目的であれば、現場改善特化型のファームよりも、ITと戦略に強い総合系ファームの方が適しているでしょう。

まずは、「コンサルティング会社の種類」で解説した分類を参考に、自社の課題がどの領域に属するのかを明確にし、その領域を得意とする会社をリストアップすることから始めましょう。

製造業における実績は豊富か

コンサルティング会社のウェブサイトで、製造業向けのサービス内容や、具体的な支援実績(企業名は伏せられていても、どのような課題をどう解決したかというストーリー)を確認しましょう。自社と類似した業種や規模の企業を支援した経験があるかどうかも重要な判断材料になります。

特に、製造業特有の専門用語(例:歩留まり、リードタイム、5M1Eなど)や、生産管理の手法(例:MRP, JIT, TOCなど)に対する理解が深いかどうかは、提案内容の質に直結します。問い合わせや面談の際に、専門的な質問を投げかけてみるのも一つの手です。

料金体系は明確で予算に合うか

複数の会社から見積もりを取り、料金体系を比較検討することが不可欠です。その際、総額だけでなく、費用の内訳(コンサルタントの人件費、経費など)が明確に提示されているかを確認しましょう。

「一式」といった曖昧な見積もりではなく、どのような作業にどれくらいの工数がかかり、それぞれにいくらの費用が発生するのかを詳細に説明してくれる会社は信頼できます。また、想定外の事態が発生した場合の追加費用の有無や、契約期間の延長に関するルールなども事前に確認しておくことがトラブル防止につながります。安さだけで選ぶのではなく、費用対効果を総合的に判断することが重要です。

担当コンサルタントとの相性は良いか

コンサルティングプロジェクトの成否は、最終的に担当してくれるコンサルタント個人の能力や人柄に大きく左右されます。契約前に、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタント(特にプロジェクトマネージャー)と面談する機会を設けましょう。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- コミュニケーション能力: 自社の業界や文化を理解しようと努め、専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 熱意とコミットメント: 自社の課題を「自分ごと」として捉え、成功に向けて情熱を持って取り組んでくれそうか。

- 人柄: 経営者や現場の従業員と良好な関係を築けそうか。

どんなに優れた提案でも、担当者との相性が悪ければ、プロジェクトは円滑に進みません。

提案内容に納得できるか

コンサルティング会社から提示される提案書(プロポーザル)を鵜呑みにせず、その内容を吟味することが重要です。

- 課題認識の深さ: 自社の課題の本質を的確に捉えているか。

- 具体性と実現可能性: 「頑張る」「強化する」といった精神論ではなく、具体的で実行可能なアクションプランが示されているか。

- 独自性: 一般的なフレームワークを当てはめただけのものではなく、自社の状況に合わせた独自の工夫が見られるか。

- 成果の定義: プロジェクトのゴール(KGI/KPI)が明確に定義され、その測定方法が示されているか。

「絵に描いた餅」で終わらない、地に足のついた提案であるかどうかを厳しく見極める必要があります。

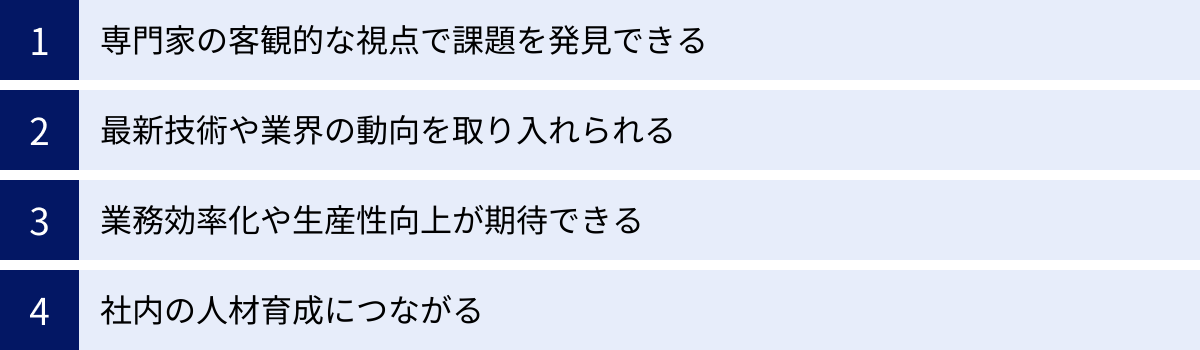

製造業コンサルティングを利用する4つのメリット

コンサルティングの活用には多くのメリットがあります。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 専門家の客観的な視点で課題を発見できる

企業内部にいると、長年の慣習や固定観念、社内の人間関係などから、問題の本質が見えにくくなることがあります。いわゆる「組織のサイロ化」や「大企業病」もその一例です。

コンサルタントは、社外の第三者であるため、しがらみがなく、客観的かつ中立的な立場で企業を分析できます。豊富な経験と専門知識に基づき、「当たり前だと思っていた業務プロセス」に潜む非効率や、「暗黙の了解」となっている不合理なルールを的確に指摘します。このように、自社だけでは気づけなかった、あるいは気づいていても見て見ぬふりをしてきた本質的な課題を白日の下に晒し、解決の糸口を見つけ出すことができるのが最大のメリットです。

② 最新技術や業界の動向を取り入れられる

コンサルティングファームは、日々様々な企業の課題解決に取り組む中で、最新の技術トレンド、他社の成功・失敗事例、業界のベストプラクティスといった情報を大量に蓄積しています。自社だけでこれらの情報を収集し、自社に適用可能な形で取捨選択するのは非常に困難です。

コンサルタントを活用することで、こうした最先端の知見やノウハウを、自社の課題解決に直接活かすことができます。例えば、DX推進において、どのIoTプラットフォームが自社の環境に最適か、AIを導入する際にどのようなデータが必要かといった専門的な判断を、最新の情報に基づいて下すことが可能になります。これは、変化の激しい時代において競争優位を維持するために不可欠な要素です。

③ 業務効率化や生産性向上が期待できる

製造業コンサルティングの最も直接的な効果の一つが、生産性向上です。コンサルタントは、IE(インダストリアル・エンジニアリング)やTOC(制約理論)といった科学的な管理手法を用いて、生産現場のあらゆるプロセスを定量的に分析します。

これにより、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な視点でボトルネックを特定し、改善策を立案・実行できます。例えば、生産ラインのレイアウト変更、作業手順の標準化、在庫管理の最適化、品質管理手法の見直しなどを通じて、リードタイムの短縮、コストの削減、品質の向上といった具体的な成果を生み出します。これらの改善活動が積み重なることで、企業の収益構造そのものが強化されます。

④ 社内の人材育成につながる

優れたコンサルティングは、単に答えを与えるだけではありません。クライアント企業の社員と協働でプロジェクトを進める中で、課題解決のプロセスや思考法、専門知識を移転していきます。

社員は、コンサルタントと共に現状分析、課題設定、解決策の立案、実行、効果測定という一連のサイクルを経験することで、問題解決能力を実践的に学ぶことができます。プロジェクト終了後には、コンサルタントがいなくても、社員が自らの力で改善活動を継続できる「自走できる組織」へと成長することが期待できます。これは、コンサルティング費用という短期的な投資に対し、長期的なリターンをもたらす非常に価値のあるメリットと言えるでしょう。

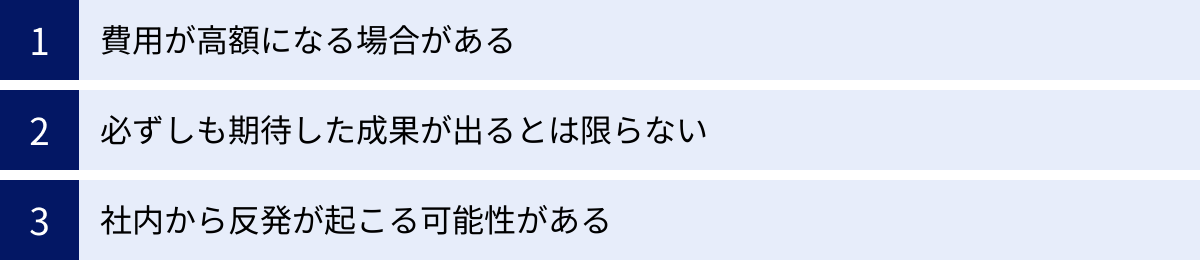

製造業コンサルティングを利用する3つのデメリット

メリットがある一方で、コンサルティングの利用にはデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、導入を検討することが重要です。

① 費用が高額になる場合がある

「製造業コンサルティングの費用相場」でも触れた通り、コンサルティング費用は決して安価ではありません。特に、大手ファームによるプロジェクト型の支援では、数千万円から億円単位の費用がかかることも珍しくありません。

この費用を捻出できる体力があるか、そして、投じた費用に見合うだけのリターン(投資対効果)が期待できるかを慎重に検討する必要があります。費用対効果を判断するためには、コンサルティングによって得られる成果(コスト削減額、売上増加額など)を、可能な限り定量的にシミュレーションしておくことが重要です。費用を理由に二の足を踏む場合は、中小企業向けの比較的安価なサービスや、成果報酬型のコンサルティングを検討するのも一つの方法です。

② 必ずしも期待した成果が出るとは限らない

コンサルタントに依頼すれば、すべての問題が魔法のように解決するわけではありません。コンサルティングが失敗に終わるケースも存在します。その主な原因は、企業側の「丸投げ」体質にあります。

コンサルタントはあくまでも変革の「支援者」であり、主体はクライアント企業自身です。コンサルタントからの提案を実行し、組織に定着させるのは社員の役割です。企業側が主体性を持たず、協力を惜しんだり、提案を鵜呑みにするだけだったりすると、どんなに優れた提案も「絵に描いた餅」で終わってしまいます。コンサルタントと企業が一体となって取り組むパートナーシップを築けるかどうかが、成果を出すための鍵となります。

③ 社内から反発が起こる可能性がある

外部から来たコンサルタントが、既存の業務プロセスや組織のあり方を変えようとすると、多くの場合、現場の社員から反発が起こります。

「今のやり方で問題ないのに、なぜ変える必要があるのか」

「現場の苦労も知らない外部の人間に何がわかるのか」

こうした変化に対する抵抗は、人間の自然な感情です。この反発を無視してトップダウンで変革を強行すると、社員のモチベーションが低下し、プロジェクトが頓挫する原因になります。これを防ぐためには、なぜ変革が必要なのかという目的を経営層が自らの言葉で丁寧に説明し、現場の意見にも真摯に耳を傾けることが不可欠です。コンサルタント導入の目的やプロセスについて、社内での十分なコンセンサス形成が成功の前提となります。

コンサルティングを依頼する前に準備すべきこと

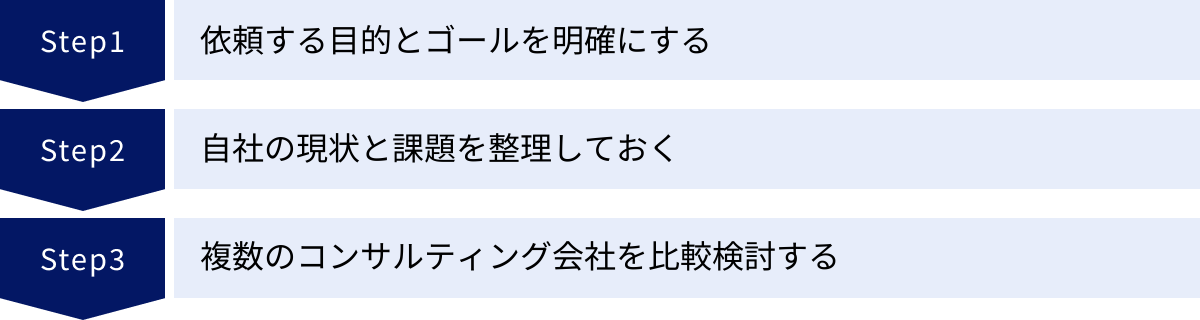

コンサルティングの効果を最大化するためには、依頼前の準備が非常に重要です。以下の3つのステップを踏むことで、よりスムーズで実りあるプロジェクトになります。

依頼する目的とゴールを明確にする

「何となく経営がうまくいっていないから、専門家に見てもらおう」といった漠然とした理由で依頼しても、良い結果は得られません。コンサルタントに何を依頼したいのか、「目的(Why)」と「ゴール(What)」をできるだけ具体的に言語化しておく必要があります。

- 目的(Why): なぜコンサルティングが必要なのか?(例:海外競合に価格で勝てなくなってきたから)

- ゴール(What): プロジェクト終了時にどのような状態になっていたいか?(例:主力製品の製造原価を15%削減する)

- ゴールの数値化: ゴールは可能な限り数値で設定する(SMARTの法則を意識する)。

この目的とゴールが明確であればあるほど、コンサルティング会社も的確な提案をしやすくなり、依頼後のミスマッチを防ぐことができます。

自社の現状と課題を整理しておく

コンサルタントは、まず現状分析から始めますが、事前に社内で情報を整理しておくと、プロジェクトを効率的に進めることができます。

- 定量的データ: 生産量、不良率、設備稼働率、在庫回転率、コスト構成などの数値を時系列でまとめておく。

- 定性的情報: 業務フロー図、組織図、過去の改善活動の記録、現場で感じている問題点や課題のリストアップ。

こうした基礎資料を準備しておくことで、コンサルタントは迅速に課題の本質に迫ることができ、より質の高い分析と提案につながります。また、この準備プロセス自体が、社内で課題認識を共有する良い機会にもなります。

複数のコンサルティング会社を比較検討する

「失敗しない製造業コンサルティング会社の選び方」でも述べた通り、1社だけで決めるのではなく、必ず3社程度のコンサルティング会社に声をかけ、提案と見積もりを比較検討しましょう。

その際、各社に同じ情報を提供するために、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)を作成するのがおすすめです。RFPには、前述した「目的とゴール」「自社の現状と課題」のほか、予算、期間、提案してほしい項目などを記載します。各社から同じフォーマットで提案を受けることで、客観的な比較が容易になります。このプロセスを通じて、各社の強みや考え方の違いが明確になり、自社に最適なパートナーを見極めることができます。

製造業コンサルティングに関するよくある質問

最後に、製造業コンサルティングに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

中小企業でもコンサルティングは依頼できますか?

はい、もちろん可能です。 むしろ、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られている中小企業こそ、外部の専門知識を有効活用する意義は大きいと言えます。

大手のコンサルティングファームは高額なイメージがありますが、近年では中小企業を専門とするコンサルティング会社も数多く存在します。船井総合研究所やジェムコ日本経営、テクノ経営総合研究所などはその代表例です。また、成果報酬型や顧問契約型といった、比較的導入しやすい料金体系を提供している会社もあります。

さらに、国や地方自治体、商工会議所などが提供する専門家派遣事業を利用すれば、安価な費用でコンサルタントの支援を受けることも可能です。まずは、お近くの公的支援機関に相談してみるのも良いでしょう。

コンサルティングで依頼できる範囲はどこまでですか?

依頼できる範囲は非常に広く、企業のニーズに応じて柔軟にカスタマイズ可能です。

- 戦略策定のみ: 経営戦略や事業戦略の立案だけを依頼する。

- 診断・分析のみ: 専門家の視点で現状を分析し、課題を特定してもらう。

- 実行支援まで: 戦略策定から具体的な施策の実行、定着化までを一気通貫で支援してもらう。

- 特定の業務のみ: 人事制度の改定や、ITシステムの導入プロジェクトだけを依頼する。

一般的に、成果にコミットしてもらうためには、分析や提案だけでなく、実行支援までを依頼するのが効果的です。ただし、その分費用も期間もかかります。自社の予算やリソース、課題の緊急度などを考慮して、どこまでの範囲を依頼するかをコンサルティング会社とよく相談して決めることが重要です。

まとめ

本記事では、製造業に強いコンサルティング会社20選をはじめ、コンサルティングの基礎知識から選び方、メリット・デメリットまでを網羅的に解説しました。

製造業を取り巻く環境は厳しさを増しており、多くの企業が生産性向上、DX推進、人材不足といった複雑な課題に直面しています。こうした課題を自社だけで解決するのが難しいと感じたとき、製造業コンサルタントは強力なパートナーとなり得ます。

コンサルティングを成功させるための最も重要なポイントは、以下の3つです。

- 自社の課題と目的を明確にすること。

- その課題解決に最適な強みと実績を持つ会社を慎重に選ぶこと。

- コンサルタントに丸投げせず、企業自身が主体性を持って変革に取り組むこと。

外部の専門家の客観的な視点と専門知識を活用することは、組織のマンネリを打破し、新たな成長軌道に乗るための起爆剤となります。この記事が、貴社の未来を切り拓くための最適なパートナーを見つける一助となれば幸いです。まずは自社の現状と向き合い、どこに課題があるのかを整理することから始めてみましょう。