自動車製造業は、日本の経済を牽引する基幹産業として、長らくその中心的な役割を担ってきました。しかし現在、この巨大産業は「100年に一度の大変革期」と呼ばれるほどの大きな転換点を迎えています。CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング&サービス、電動化)という新たな技術トレンドの波が押し寄せ、従来のビジネスモデルや競争環境は根底から覆されようとしています。

この記事では、自動車製造業の現状と将来性について、業界構造や市場動向といった基本情報から、CASEやMaaSといった最新トレンド、そして業界が直面する課題までを網羅的に解説します。さらに、自動車製造業で求められる職種やスキル、働く魅力についても深掘りし、この変革期にある巨大産業の全体像を明らかにしていきます。

自動車業界への就職や転職を考えている方、自社の事業が自動車業界とどう関わっていくのかを知りたい方、そして単に日本の未来を担う産業の動向に興味がある方まで、すべての方にとって有益な情報を提供します。

目次

自動車製造業とは

日本の産業構造において、自動車製造業は製造品出荷額でトップを誇り、関連産業を含めると全就業人口の約1割が関わるとも言われる巨大な産業です。ここでは、その複雑な業界構造とビジネスモデル、そして特徴的なピラミッド構造について詳しく解説します。

自動車製造業の業界構造とビジネスモデル

自動車製造業とは、その名の通り、自動車及びその関連部品を製造する産業を指します。しかし、その内実は単に「クルマを組み立てる」だけには留まりません。一台の自動車が消費者の手に渡るまでには、非常に多くの企業が関わる長く複雑なサプライチェーンが存在し、それぞれが独自の役割を担っています。

業界のビジネスモデルは、大きく分けて以下のフェーズで構成されています。

- 研究・企画: 市場のニーズや将来の技術動向を予測し、どのような自動車を開発するかのコンセプトを固めます。燃費、デザイン、安全性、価格帯など、製品の根幹をなす要素がここで決定されます。

- 開発・設計: 企画されたコンセプトを基に、具体的な車両の設計図を作成します。これには、ボディ、エンジン、内装などの各部品の設計から、それらを統合する車両全体の設計までが含まれます。近年では、コンピュータ上で設計・シミュレーションを行うCAD(Computer-Aided Design)やCAE(Computer-Aided Engineering)が不可欠です。

- 部品調達(購買): 設計図に基づき、数万点にも及ぶ自動車部品を国内外の部品メーカー(サプライヤー)から調達します。品質、コスト、納期(QCD)を管理し、安定した部品供給網を維持することが極めて重要です。

- 製造・組立: 調達した部品を使い、プレス、溶接、塗装、組立といった工程を経て自動車を完成させます。高品質な製品を効率的に大量生産するための生産技術や品質管理が、メーカーの競争力を大きく左右します。

- 販売・マーケティング: 完成した自動車を、国内および海外の販売代理店(ディーラー)網を通じて消費者に販売します。広告宣伝活動や販売促進キャンペーンを展開し、ブランドイメージの向上と販売台数の拡大を目指します。

- アフターサービス: 車両販売後も、定期点検、車検、修理、部品交換といったアフターサービスを提供します。これにより、顧客との長期的な関係を築き、ブランドへの信頼性を高めることができます。

この一連の流れの中で、ビジネスは大きくBtoB(Business to Business)とBtoC(Business to Consumer)の二つの側面を持ちます。完成車メーカーが最終消費者に自動車を販売するのはBtoCですが、その裏では完成車メーカーと無数の部品メーカーとの間で膨大なBtoB取引が行われています。この巨大なBtoB市場こそが、自動車産業の裾野の広さと経済的インパクトの源泉です。

近年、この伝統的なビジネスモデルは、CASEの進展により大きく変化しつつあります。例えば、ソフトウェアのアップデートを無線通信で行う「OTA(Over-The-Air)」により、販売後も車両の機能を向上させ、新たな収益源とするビジネスが生まれています。また、月額料金で車を利用できるサブスクリプションサービスなど、「所有」から「利用」へのシフトに対応した新しい販売形態も登場しており、自動車メーカーは単なる製造業から「モビリティサービスプロバイダー」への転換を迫られています。

完成車メーカーを頂点とするピラミッド構造

日本の自動車産業のサプライチェーンは、長年にわたり完成車メーカー(OEM:Original Equipment Manufacturer)を頂点とする階層的なピラミッド構造によって特徴づけられてきました。この構造は、効率的な大量生産と品質管理を実現するための非常に優れたシステムとして機能してきました。

| 階層 | 名称 | 役割と特徴 |

|---|---|---|

| 頂点 | 完成車メーカー(OEM) | 自動車の企画・開発・最終組立・販売を担う。トヨタ、日産、ホンダなどが該当。サプライチェーン全体の司令塔としての役割を持つ。 |

| 1次 | ティア1サプライヤー | 完成車メーカーに直接、エンジンやトランスミッション、電子制御ユニット(ECU)といったモジュール(複合部品)を納入する。デンソー、アイシンなどが該当。開発段階からOEMと密に連携する。 |

| 2次 | ティア2サプライヤー | ティア1サプライヤーに、個別の部品やコンポーネント(例:ECU内部の半導体、エンジンのピストンなど)を納入する。 |

| 3次以降 | ティア3サプライヤー | ティア2サプライヤーに、加工部品や素材(例:ネジ、バネ、樹脂材料、特殊鋼材など)を納入する。階層が下がるほど、企業数は増加する。 |

このピラミッド構造のメリットは、以下の点が挙げられます。

- 専門化による効率性: 各階層の企業が特定の部品や技術に特化することで、高い専門性と生産効率を実現できます。

- 品質管理の徹底: 完成車メーカーが設定した厳しい品質基準が、ティア1からティア2、ティア3へとサプライチェーン全体に行き渡り、自動車全体の高品質を担保します。

- 安定した取引関係: 長期的な取引関係を前提とすることで、サプライヤーは安定した受注を見込むことができ、設備投資や技術開発を行いやすくなります。

しかし、この強固なピラミッド構造も、CASE時代を迎えて変革を迫られています。従来はエンジンやトランスミッションといったハードウェアの「すり合わせ技術」が競争力の源泉でしたが、電動化や自動運転の進展により、バッテリー、モーター、半導体、そしてソフトウェアといった要素の重要性が飛躍的に高まっています。

これらの分野では、パナソニック(バッテリー)、NVIDIA(AI半導体)、Google(OS)といった、従来のピラミッド構造の外にいた企業がキープレイヤーとして台頭しています。その結果、完成車メーカーを頂点とする垂直統合型から、様々な専門分野の企業が対等な立場で連携する「水平分業型」のネットワーク構造へと移行しつつあるのです。

この構造変化は、従来のサプライヤーにとっても大きな挑戦となります。生き残るためには、電動化やソフトウェアといった新たな領域への対応や、系列を超えた取引の拡大、異業種との連携など、これまでにない戦略的な動きが求められています。

自動車製造業の現状と市場規模

日本の基幹産業である自動車製造業は、国内経済だけでなく世界市場においても大きな存在感を示しています。ここでは、国内外の市場動向や生産台数の推移を具体的なデータと共に分析し、グローバル市場における日本の立ち位置を明らかにします。

国内市場の動向と新車販売台数の推移

日本の国内自動車市場は、人口減少や少子高齢化、若者の車離れといった構造的な課題に直面しており、成熟市場としての特徴を色濃く示しています。

日本自動車販売協会連合会(自販連)および全国軽自動車協会連合会(全軽自協)の発表によると、2023年の国内新車販売台数は、前年比13.8%増の477万9,086台でした。これは、半導体不足の緩和により生産が回復したことが主な要因であり、3年ぶりのプラスとなりました。しかし、コロナ禍以前の2019年(519万5,216台)の水準には及んでおらず、長期的な市場縮小トレンドに変わりはありません。(参照:日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会)

| 年 | 新車販売台数(登録車+軽自動車) | 前年比 |

|---|---|---|

| 2019年 | 5,195,216台 | 97.0% |

| 2020年 | 4,598,615台 | 88.5% |

| 2021年 | 4,448,340台 | 96.7% |

| 2022年 | 4,201,321台 | 94.4% |

| 2023年 | 4,779,086台 | 113.8% |

(参照:日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会 各年発表資料より作成)

国内市場の近年の特徴として、以下の点が挙げられます。

- 軽自動車の高いシェア: 新車販売台数全体のうち、軽自動車が占める割合は4割近くに達しており、維持費の安さや使い勝手の良さから根強い人気を誇ります。

- 電動化の加速: 2023年の電動車(ハイブリッド車、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車)の販売台数は過去最高の約254万台に達し、新車販売に占める割合は53.2%と初めて5割を超えました。特にハイブリッド車(HV)が市場を牽引しています。(参照:日本自動車販売協会連合会)

- 車種の多様化とSUV人気: 従来のセダンに代わり、SUV(スポーツ用多目的車)やミニバンが市場の主流となっています。ライフスタイルの多様化に対応した車種が人気を集める傾向にあります。

国内市場は長期的に縮小が見込まれるものの、環境対応車への買い替え需要や、より付加価値の高いサービス(コネクテッドサービスなど)への期待など、新たなビジネスチャンスも存在します。国内市場で培った電動化技術や高品質なモノづくりは、依然として日本メーカーの大きな強みです。

世界市場の動向と生産台数

グローバルな視点で見ると、自動車市場は地域によって大きく異なる様相を呈しています。国際自動車工業連合会(OICA)の統計によると、2023年の全世界の自動車生産台数は、前年比10%増の約9,355万台となり、コロナ禍からの回復基調が続いています。(参照:OICA)

世界の主要市場の動向は以下の通りです。

- 中国市場: 世界最大の自動車市場であり、生産・販売ともに世界全体の約3割を占める巨大マーケットです。政府主導の強力なEVシフト政策により、電気自動車(EV)の普及が急速に進んでいるのが最大の特徴です。BYDをはじめとする国内メーカーが急成長し、海外メーカーとの競争が激化しています。2023年の生産台数は3,016万台を超え、世界第1位の座を確固たるものにしています。

- 米国市場: 世界第2位の市場規模を誇ります。ピックアップトラックや大型SUVが根強い人気を持つ一方で、テスラの台頭やカリフォルニア州のZEV(ゼロ・エミッション・ビークル)規制などを背景に、EV市場も着実に拡大しています。

- 欧州市場: 環境規制が世界で最も厳しい地域の一つです。欧州連合(EU)は2035年にエンジン車の新車販売を事実上禁止する方針を打ち出しており、各メーカーは急速な電動化対応を迫られています。フォルクスワーゲンやステランティスといった地場メーカーが強力なブランド力を持っています。

- 新興国市場: インド、東南アジア、南米などの新興国は、今後の自動車市場の成長を牽 Država(けんいん)する潜在力を秘めています。経済成長に伴う所得向上により、中間層が拡大し、初めて自動車を購入する層が増加しています。これらの市場では、耐久性や価格が重視される傾向があります。

このように、世界市場は電動化の潮流を軸としつつも、地域ごとの経済状況、政策、消費者の嗜好によって多様なニーズが存在します。グローバルに事業展開する自動車メーカーにとっては、各市場の特性に合わせたきめ細かな製品戦略と販売戦略が不可欠です。

グローバル市場における日本の立ち位置

グローバルな競争環境において、日本の自動車産業は依然として非常に強い競争力を有しています。

2023年の国別生産台数では、日本は約899万台を生産し、中国、米国に次ぐ世界第3位の地位を維持しています。(参照:OICA) また、2022年には長年守ってきた自動車輸出台数世界一の座を中国に明け渡すという象徴的な出来事もありましたが、品質や信頼性、燃費性能といった点で、日本車は世界中の消費者から高い評価を得ています。

特にトヨタ自動車は、グループ全体の販売台数で長年世界一の座を維持しており、そのグローバルな生産・販売ネットワークと、ハイブリッド技術を中心とした全方位的な電動化戦略は他社の追随を許さない強みとなっています。ホンダ、日産、スズキ、マツダ、SUBARUといった他のメーカーも、それぞれが独自の強み(例:スズキのインド市場での高いシェア、マツダのデザイン性など)を活かしてグローバルに事業を展開しています。

しかし、その一方で課題も山積しています。

- EVシフトへの対応: 日本メーカーは、得意とするハイブリッド車(HV)に注力してきた経緯から、世界的なEV(電気自動車)への完全移行の流れにはやや出遅れたとの指摘があります。特に、バッテリー生産やソフトウェア開発の分野では、テスラや中国メーカーに先行を許している側面は否めません。

- ソフトウェア開発力: CASE時代において自動車の価値を左右するのは、ハードウェアだけでなくソフトウェアです。自動運転やコネクテッドサービスを実現するためのソフトウェア開発体制の強化は、日本メーカーにとって喫緊の課題です。

- 新興勢力との競争: 中国のEVメーカーや米国のIT企業など、従来の枠組みにとらわれない新しい競合が次々と登場しています。これらの企業は、俊敏な開発スピードや大胆な価格戦略を武器に、日本メーカーの牙城を脅かしつつあります。

日本の自動車産業が今後もグローバル市場で勝ち残っていくためには、伝統的なモノづくりの強みを維持しつつ、ソフトウェアや電動化といった新たな領域でいかに競争力を高めていけるかが最大の鍵となります。

自動車製造業の将来性|鍵は「CASE」と「MaaS」

自動車製造業は今、「100年に一度の大変革期」の真っ只中にいます。この変革を理解する上で欠かせないのが「CASE」と「MaaS」という2つのキーワードです。これらは単なる技術トレンドではなく、自動車の概念そのものを変え、業界の未来を左右する巨大な潮流です。

100年に一度の大変革期が到来

なぜ「100年に一度」とまで言われるのでしょうか。それは、ガソリンエンジンを動力源とし、人が運転し、個人が所有するという、過去100年以上にわたって続いてきた自動車の基本的な在り方が、根本から覆されようとしているからです。

この大変革を引き起こしている要因は、主に以下の3つです。

- 技術革新: AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)といったデジタル技術の飛躍的な進化が、自動運転やコネクテッドカーを現実のものにしました。

- 環境問題への意識向上: 地球温暖化対策が世界的な急務となる中、脱炭素社会の実現に向け、自動車の電動化が不可逆的な流れとなっています。

- 社会構造・価値観の変化: 都市部への人口集中、少子高齢化、そしてミレニアル世代やZ世代といった新しい価値観を持つ層の台頭により、「所有」から「利用(シェア)」へと人々の意識がシフトしています。

これらの要因が複雑に絡み合い、自動車産業を従来の「モノづくり(ハードウェア販売)」中心のビジネスから、「コトづくり(サービス提供)」を含めた新しい価値創造のステージへと押し上げています。この歴史的な転換期は、既存の自動車メーカーにとっては大きな脅威であると同時に、新たな成長機会を掴む絶好のチャンスでもあります。

CASEの概要と4つの構成要素

「CASE(ケース)」は、この大変革期を象徴する4つの技術トレンドの頭文字を取った造語です。2016年にメルセデス・ベンツが提唱して以来、自動車業界の未来を語る上で最も重要なキーワードとなりました。これら4つの要素は独立しているのではなく、相互に連携することで、これまでにない新しい移動体験を生み出します。

C(Connected):コネクテッド

コネクテッドとは、自動車がインターネットなどの通信ネットワークに常時接続される状態を指します。これにより、自動車は単なる移動手段から、情報を送受信する「走るスマートフォン」のような存在へと進化します。

主な機能やサービスとしては、以下のようなものが挙げられます。

- OTA(Over-The-Air): 無線通信を利用して、車両のソフトウェアを遠隔でアップデートします。これにより、不具合の修正や新機能の追加がディーラーに行かなくても可能になり、車両の価値を常に最新の状態に保つことができます。

- インフォテインメント: 音楽ストリーミング、動画配信、オンラインゲームといったエンターテイメントコンテンツを車内で楽しめます。また、リアルタイムの交通情報や天気予報、周辺の店舗情報などを取得できます。

- 緊急通報システム(eCall): 事故発生時に、車両が自動的にコールセンターへ通報し、位置情報などを送信することで、迅速な救助活動を支援します。

- 車両データの活用: 走行距離、燃費、運転挙動といったデータを収集・分析することで、保険料の最適化(テレマティクス保険)や、予兆検知によるメンテナンスの効率化などが可能になります。

A(Autonomous):自動運転

自動運転は、システムが人間のドライバーに代わって車両の運転操作(認知・判断・操作)の全て、または一部を行う技術です。その技術レベルは、米国の非営利団体SAE Internationalによってレベル0からレベル5までの6段階に定義されており、これが世界的な基準となっています。

| レベル | 名称 | 実行主体(監視主体) | 概要 |

|---|---|---|---|

| 0 | 運転自動化なし | 人間 | システムは警告のみ。運転操作は全て人間が行う。 |

| 1 | 運転支援 | 人間 | 前方追従や車線維持など、縦方向または横方向のいずれかをシステムが支援。 |

| 2 | 部分運転自動化 | 人間 | 縦方向と横方向の両方をシステムが支援(例:高速道路での追従走行)。監視の責任は人間にある。 |

| 3 | 条件付運転自動化 | システム(人間) | 特定の条件下(例:高速道路の渋滞時)でシステムが運転。システムからの要請時には人間が対応する必要がある。 |

| 4 | 高度運転自動化 | システム | 特定の条件下(例:限定エリア内のシャトルバス)で、運転の全てをシステムが行う。人間は全く関与しない。 |

| 5 | 完全運転自動化 | システム | いかなる条件下でも、常にシステムが運転の全てを行う。人間用のハンドルやペダルが不要になるレベル。 |

現在、市場に普及しているのは主にレベル2の「運転支援」技術(ADAS:先進運転支援システム)ですが、一部ではレベル3搭載車も登場しています。レベル4以上が実現すれば、交通事故の削減、渋滞の緩和、高齢者や過疎地の移動支援など、社会全体に計り知れない恩恵をもたらすと期待されています。

S(Shared & Services):シェアリング&サービス

シェアリング&サービスは、自動車を「所有」するのではなく、必要な時に必要なだけ「利用」するという考え方に基づいた新しいサービスの潮流です。

- カーシェアリング: 短時間から車を借りられるサービス。都市部を中心に普及が進んでいます。

- ライドシェア: スマートフォンアプリなどを通じて、一般のドライバーが運転する車に相乗りするサービス。日本では法規制により限定的な導入に留まっていますが、海外では広く普及しています。

- サブスクリプション: 月額定額料金で、複数の車種を乗り換えながら利用できるサービス。

これらのサービスの普及は、自動車の稼働率を劇的に向上させる可能性があります。自家用車の平均稼働率はわずか数パーセントと言われていますが、シェアされることで残りの90%以上の時間を有効活用できるようになります。これは、都市部の交通量削減や駐車スペース問題の解決にも繋がります。自動車メーカーにとっては、車両販売台数が減少するリスクがある一方で、サービス提供による新たな収益機会が生まれることを意味します。

E(Electric):電動化

電動化は、従来のガソリンエンジンやディーゼルエンジンに代わり、モーターを動力源として走行する自動車へのシフトを指します。脱炭素社会の実現に向けた世界的な要請であり、CASEの中でも最も急速に進展している分野です。

電動車(xEV)には、いくつかの種類があります。

| 種類 | 日本語名称 | 動力源 | 外部充電 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| HV | ハイブリッド車 | エンジン+モーター | 不要 | 減速時のエネルギーを回生してバッテリーに充電。燃費が良い。 |

| PHEV | プラグインハイブリッド車 | エンジン+モーター | 必要 | HVの機能に加え、外部からの充電も可能。EVとして短距離を走行できる。 |

| EV | 電気自動車 | モーターのみ | 必要 | 走行中にCO2を排出しない。航続距離や充電インフラが課題。 |

| FCV | 燃料電池車 | モーターのみ | 不要(水素充填) | 水素と酸素の化学反応で発電して走行。排出するのは水のみ。水素ステーションの整備が課題。 |

各国政府が厳しい環境規制を導入する中、自動車メーカーは巨額の投資を行い、EVの開発・生産体制の構築を急いでいます。バッテリー技術の革新(全固体電池など)や充電インフラの拡充が、今後の普及の鍵を握っています。

MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)への取り組み

MaaS(マース)は、CASEの概念をさらに発展させ、自動車だけでなく、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル、航空など、あらゆる交通手段をIT技術で統合し、利用者にとって最適な移動ルート検索・予約・決済をワンストップで提供するサービスの概念です。

MaaSの世界では、自動車は独立した移動手段ではなく、シームレスな移動体験を構成する一つの「ピース」として位置づけられます。例えば、スマートフォンのアプリ一つで「自宅から最寄り駅までカーシェアを使い、電車で都心へ移動し、駅から目的地までは電動キックボードを利用する」といった一連の移動が、全て予約・決済まで完了するイメージです。

自動車メーカーは、このMaaSのエコシステムにおいて主導権を握るべく、様々な取り組みを進めています。自社でMaaSプラットフォームを開発したり、鉄道会社やIT企業と提携したりすることで、単なる車両提供者から、移動全体の価値を創造する「総合モビリティサービス企業」への脱皮を目指しています。MaaSの進展は、自動車の使われ方や都市の在り方そのものを変えるポテンシャルを秘めています。

新興国における需要の拡大

CASEやMaaSといった先進的なトレンドが注目される一方で、自動車産業のもう一つの大きな成長ドライバーは、アジア、アフリカ、南米といった新興国市場における需要の拡大です。

これらの地域では、経済成長に伴って中間所得層が急速に拡大しており、初めて自動車を持つ「モータリゼーション」が本格化しています。先進国市場が成熟・飽和状態にあるのに対し、新興国市場にはまだ巨大な成長の余地が残されています。

ただし、新興国市場で成功するためには、先進国とは異なるアプローチが必要です。

- 価格競争力: 所得水準を考慮した、手頃な価格のモデルが求められます。

- 耐久性と信頼性: 道路インフラが未整備な地域も多いため、過酷な使用環境に耐えうる頑丈さが重要視されます。

- 現地のニーズへの対応: 現地の文化やライフスタイル、法規制に合わせた製品開発(ローカライズ)が不可欠です。

日本の自動車メーカーは、長年培ってきた品質管理と生産技術を活かし、耐久性が高くコストパフォーマンスに優れた小型車などで、特に東南アジア市場において高いシェアを誇ってきました。今後、これらの市場でも徐々に電動化の波が訪れると予想されており、現地のニーズに合った安価なEVを投入できるかどうかが、将来のシェアを左右する重要な鍵となるでしょう。

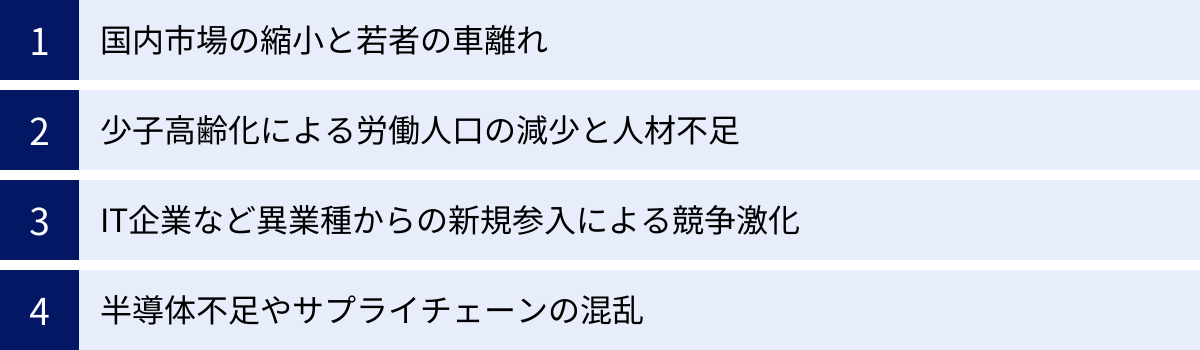

自動車製造業が抱える4つの課題

100年に一度の大変革期を迎え、大きな将来性を秘めている自動車製造業ですが、その一方で乗り越えるべき深刻な課題も数多く存在します。ここでは、業界が直面する代表的な4つの課題について、その背景と内容を詳しく解説します。

① 国内市場の縮小と若者の車離れ

日本の自動車産業にとって、足元である国内市場の長期的な縮小は、避けて通れない深刻な課題です。この背景には、複合的な要因が存在します。

最大の要因は、日本の急速な人口減少と少子高齢化です。総務省の人口推計によると、日本の総人口は2008年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速すると予測されています。自動車の主要な購入層である生産年齢人口が減少すれば、必然的に新車需要も先細りしていきます。(参照:総務省統計局 人口推見)

さらに、この人口動態の変化に追い打ちをかけているのが、いわゆる「若者の車離れ」です。これは単に若者が車に興味を失ったという単純な話ではありません。

- 経済的な負担: 非正規雇用の増加や賃金の伸び悩みにより、若者世代の経済的な余裕がなくなっています。車両本体価格だけでなく、駐車場代、保険料、税金、ガソリン代といった維持費の高さが、自動車の所有をためらわせる大きな要因となっています。

- 価値観の多様化: かつて自動車は若者にとってステータスシンボルの一つでしたが、現在ではその価値は相対的に低下しています。スマートフォンや旅行、趣味など、消費の選択肢が多様化し、自動車にかける費用の優先順位が下がっているのです。「所有」することへのこだわりが薄れ、必要な時にだけ利用できればよいと考える「ミニマリズム」や「シェアリングエコノミー」の考え方も浸透しています。

- 都市部への人口集中と公共交通機関の発達: 特に首都圏などの大都市圏では、鉄道やバスといった公共交通機関が非常に発達しているため、日常生活において自動車の必要性を感じにくい環境にあります。むしろ、渋滞や駐車場の問題から、自動車を所有することがかえって不便だと感じる人も少なくありません。

これらの要因が重なり合い、国内の新車販売台数は長期的な減少トレンドにあります。自動車メーカー各社は、魅力的なデザインの新型車を投入したり、若者向けのサブスクリプションサービスを始めたりと、需要喚起に努めていますが、人口構造という根本的な課題を覆すのは容易ではなく、国内市場に依存したビジネスモデルからの脱却が急務となっています。

② 少子高齢化による労働人口の減少と人材不足

国内市場の縮小と同じく、少子高齢化は自動車産業の「供給側」、つまり労働力の確保という面でも深刻な影を落としています。

特に問題となっているのが、製造現場と開発現場における人材不足です。

- 製造現場の技能継承問題: 自動車の高品質なモノづくりを支えてきたのは、「匠」と呼ばれる熟練技能者の経験と勘でした。プレス金型の微調整や、塗装の仕上がりチェックなど、マニュアル化が難しい繊細な技術は、長年のOJT(On-the-Job Training)を通じて受け継がれてきました。しかし、団塊世代の大量退職と若年層の入職者減少により、この貴重な技能の継承が途絶えかねない危機に瀕しています。

- CASE時代に対応する先端人材の不足: 自動車が「コネクテッドカー」や「自動運転車」へと進化するにつれて、求められる人材のスキルセットも大きく変化しています。従来の機械工学や電気電子工学の知識に加え、AI(人工知能)、ソフトウェア開発、サイバーセキュリティ、データサイエンスといったIT分野の専門知識を持つエンジニアの需要が急増しています。しかし、こうした先端IT人材は、IT業界やコンサルティング業界などとの熾烈な獲得競争にさらされており、自動車業界が必要な人材を十分に確保できていないのが現状です。

この二重の人材不足という課題に対し、自動車業界は様々な対策を講じています。製造現場では、ロボットによる自動化やIoTを活用した「スマートファクトリー」化を推進し、生産性の向上と省人化を図っています。また、開発現場では、ソフトウェア開発の内製化を強化するとともに、異業種からのキャリア採用を積極的に行ったり、大学や研究機関との連携を深めたりして、先端人材の確保・育成に努めています。多様なバックグラウンドを持つ人材をいかに惹きつけ、定着させられるかが、今後の競争力を左右する重要な要素となっています。

③ IT企業など異業種からの新規参入による競争激化

従来の自動車産業の競争は、トヨタ、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ(GM)といった既存の完成車メーカー同士の間で繰り広げられてきました。しかし、CASE革命は、この競争の構図を根底から変えつつあります。

現在、自動車業界には、これまで全く無縁だったIT業界やエレクトロニクス業界などから、強力なプレイヤーが次々と参入しています。

- 米国の巨大IT企業(GAFAMなど): Google(Waymo)は自動運転技術の開発で世界をリードしており、Appleも長年、自動運転EVの開発が噂されています。これらの企業は、圧倒的なソフトウェア開発力と、世界中のユーザーから得られる膨大なデータを最大の武器としています。彼らにとって自動車は、自社のOSやサービスを組み込むための究極のデバイスであり、既存メーカーとは全く異なる発想で市場に参入してきます。

- 中国の新興EVメーカー: NIO(上海蔚来汽車)やXpeng(小鵬汽車)といった中国の新興EVメーカーは、政府の強力な後押しを受け、急速に成長しています。彼らの特徴は、開発サイクルの速さと、ソフトウェアを重視した先進的なユーザー体験の提供です。スマートフォンに近い感覚でアップデートされる車内システムや、斬新なデザインで、特に若い世代の支持を集めています。

- エレクトロニクス企業: ソニーはホンダと共同で「AFEELA(アフィーラ)」を発表し、自動車事業への本格参入を表明しました。エレクトロニクスで培ったセンサー技術やエンターテインメントの知見を活かし、新しい移動空間の価値を提案しようとしています。

これらの新規参入企業は、従来の自動車メーカーが持っていなかった強み(ソフトウェア、AI、ブランド力、開発スピードなど)を持っています。これにより、業界の競争は「エンジンや燃費の良さ」といったハードウェア中心の競争から、「ソフトウェアによる体験価値」を巡る競争へとシフトしています。既存の自動車メーカーは、こうした異業種の挑戦者と、時には競合し、時には提携しながら、新たな時代の勝ち筋を見出していく必要があります。

④ 半導体不足やサプライチェーンの混乱

一台の自動車には、エンジン制御から自動運転システムまで、数多くの半導体が使用されており、その数は高級車になると1,000個以上にも及びます。近年、この「産業のコメ」とも呼ばれる半導体の供給不足が、自動車産業全体を揺るがす大きな問題となっています。

2020年以降の半導体不足は、以下のような複合的な要因によって引き起こされました。

- コロナ禍による需要の急変動: 感染拡大初期に自動車メーカーが減産を見込んで半導体の発注を減らした一方で、巣ごもり需要でPCやゲーム機の需要が急増し、半導体メーカーがそちらに生産能力を振り向けました。その後、予想に反して自動車需要が急回復したため、供給が追い付かなくなりました。

- 自動車の高度化: CASEの進展により、一台あたりの半導体搭載数が急増しており、需要そのものが構造的に増加しています。

この半導体不足により、世界中の自動車メーカーが大規模な減産を余儀なくされ、新車の納期が大幅に遅れる事態となりました。

さらに、半導体問題に加えて、地政学リスクや自然災害によるサプライチェーン全体の脆弱性も浮き彫りになっています。米中間の技術覇権争いやロシアによるウクライナ侵攻、あるいは大規模な地震や洪水といった事象は、特定の部品や素材の供給を瞬時に滞らせ、自動車生産全体をストップさせてしまうリスクをはらんでいます。

この教訓から、自動車メーカーやサプライヤーは、サプライチェーンの見直しを迫られています。これまでは効率を最優先した「ジャストインタイム」方式が主流でしたが、今後はリスク分散の観点から、特定の国や地域に依存しない供給網の複線化(マルチソース化)や、重要な部品の在庫を一定量確保しておくといった戦略が重要になっています。また、キーデバイスである半導体については、メーカー自身が設計・開発に関与したり、半導体メーカーと長期的なパートナーシップを結んだりする動きも加速しています。

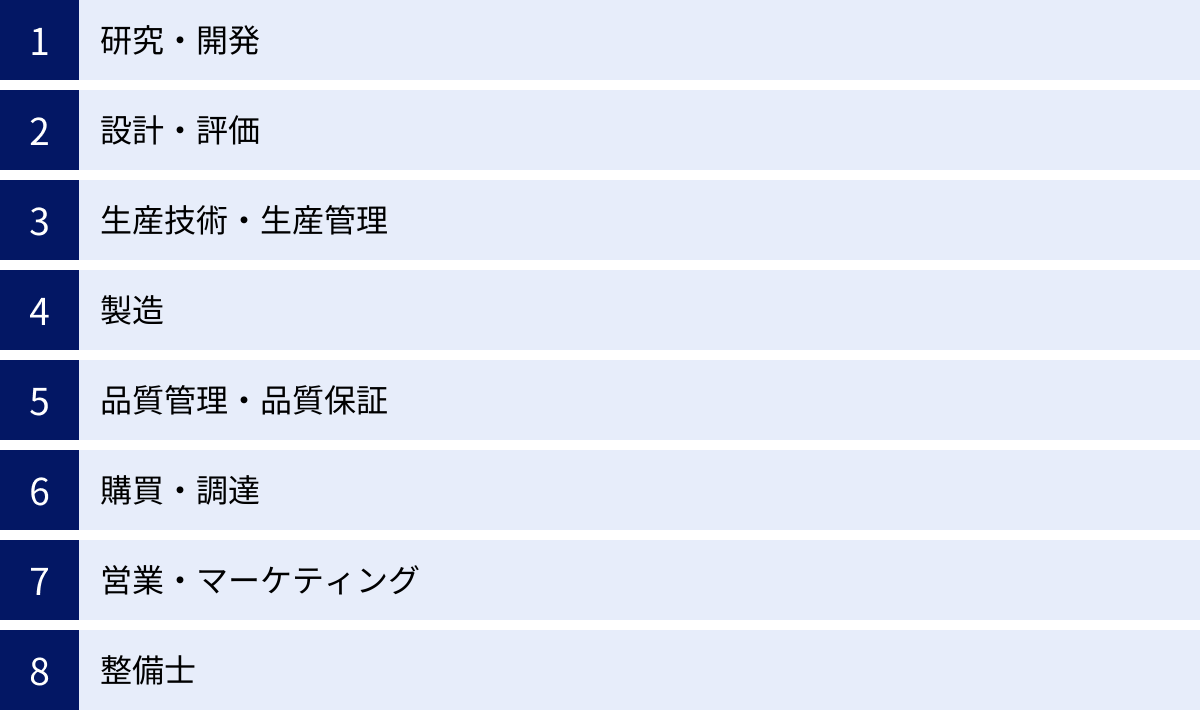

自動車製造業の主な職種と仕事内容

自動車製造業は、その裾野の広さから多種多様な職種が存在します。一台の車が世に出るまでには、実に多くの専門家たちの力が結集されています。ここでは、自動車メーカーや部品メーカーにおける代表的な職種と、その具体的な仕事内容を紹介します。

研究・開発

研究・開発部門は、数年先、十数年先を見据えた未来の自動車技術を生み出す、まさにイノベーションの源泉です。大きく分けて、基礎技術を研究する「研究」と、それを製品に応用する「開発」のフェーズがあります。

- 研究: 自動運転のためのAIアルゴリズム、次世代バッテリーである全固体電池の材料、燃焼効率を極限まで高めるエンジン技術、超軽量で高剛性な新素材など、世の中にまだない革新的な技術の種を探求します。大学や研究機関との共同研究も活発に行われます。

- 先行開発: 研究部門が生み出したシーズ(種)を、具体的な製品機能として実現可能かどうかを検証します。例えば、「衝突を絶対に起こさない安全技術」といった大きなテーマを掲げ、それを構成するセンサーや制御ロジックなどの要素技術を開発します。

この職種では、各分野における深い専門知識はもちろん、まだ誰も答えを知らない課題に粘り強く取り組む探求心や、既成概念にとらわれない発想力が求められます。

設計・評価

設計・評価部門は、開発された技術やコンセプトを、具体的な「製品」の形に落とし込む重要な役割を担います。

- 設計: CAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる3D設計ツールを駆使して、エンジン、ボディ、シャシー、内装といった各部品から車両全体の詳細な設計図を作成します。デザイン性、安全性、生産性、コストなど、相反する多くの要件を高いレベルで両立させる能力が求められます。近年では、コンピュータ上で衝突安全性や空力性能などをシミュレーションするCAE(Computer-Aided Engineering)の活用が不可欠になっています。

- 評価(実験): 設計された部品や試作車が、定められた性能や品質基準を満たしているかをテストする仕事です。テストコースでの走行試験、衝突安全試験、風洞実験、耐久性試験など、その内容は多岐にわたります。様々な条件下でデータを収集・分析し、設計部門にフィードバックすることで、製品の完成度を高めていきます。

論理的思考力や緻密な作業を正確に行う能力、そしてトライ&エラーを繰り返す忍耐力が必要とされる職種です。

生産技術・生産管理

良い製品を設計できたとしても、それを高品質かつ効率的に、そして安定して量産できなければビジネスにはなりません。生産技術・生産管理は、工場の「ものづくり力」を最大化する仕事です。

- 生産技術: 「どうすれば、この部品を最も効率よく、安く、高品質に作れるか」を考える仕事です。新しい生産ラインの立ち上げや、既存ラインの改善が主な業務となります。具体的には、生産設備の選定・導入、ロボットのティーチング(動作設定)、作業手順の標準化などを行います。海外の新工場立ち上げなどを担当することもあります。

- 生産管理: 部品調達から完成車の出荷まで、生産活動全体の計画を立て、進捗を管理します。月間・週間の生産計画を立案し、それに基づいて必要な部品の発注や在庫管理、人員配置を行います。QCD(Quality, Cost, Delivery)の最適化を目指し、関連部署との調整役を担う、工場の司令塔のような存在です。

機械や電気に関する知識に加え、現場の作業者や他部署と円滑にコミュニケーションをとる能力、そして物事を俯瞰的に見て計画を立てる能力が求められます。

製造

製造部門は、生産ラインにおいて実際に自動車の組立作業を行う、ものづくりの最前線です。主な工程として、プレス、溶接、塗装、組立などがあります。

- プレス: 鋼板を金型でプレスし、ボディの骨格となるパネル部品を成形します。

- 溶接: プレスされたパネル部品を、溶接ロボットなどを用いてつなぎ合わせ、車の形にしていきます。

- 塗装: 溶接されたボディ(ホワイトボディ)に、錆止めの下塗りから美しい色を出す上塗りまで、何層にもわたって塗装を施します。

- 組立: 塗装後のボディに、エンジン、トランスミッション、タイヤ、内装部品、電装部品などを順次組み付けていき、一台の自動車を完成させます。

決められた手順を正確に守る規律性や、チームで協力して目標を達成する協調性が重要です。また、日々の作業の中で「カイゼン」の意識を持ち、品質や生産性の向上に貢献することも期待されます。

品質管理・品質保証

自動車は数万点の部品から成り、人の命を乗せて走る製品であるため、その品質には万全を期す必要があります。品質管理・品質保証は、製品の信頼性を担保する最後の砦です。

- 品質管理(QC): 製造工程の中で、不良品が発生しないように仕組みを整え、管理する仕事です。各工程で品質基準が守られているかをチェックしたり、検査データを統計的に分析(SQC:Statistical Quality Control)したりして、異常の兆候を早期に発見し、対策を講じます。

- 品質保証(QA): 完成した製品が、顧客の要求する品質を満たしていることを保証する仕事です。市場に出てからの不具合情報などを収集・分析し、原因を究明して再発防止策を講じたり、新しいモデルの開発段階から品質目標を設定し、その達成を支援したりします。サプライヤーから納入される部品の品質指導も重要な業務です。

高い倫理観と責任感、そしてデータに基づいて物事を客観的に分析する能力が不可欠です。

購買・調達

自動車の原価の大部分は、外部のサプライヤーから購入する部品のコストが占めています。購買・調達部門は、高品質な部品を、より安く、安定的に仕入れることで、会社の収益性に直接的に貢献する仕事です。

主な業務は、新規開発車に必要な部品のサプライヤーを選定し、価格や納期、品質に関する交渉を行うことです。世界中のサプライヤーの中から最適なパートナーを見つけ出すための情報収集力、有利な条件を引き出すための交渉力、そしてサプライヤーと良好な関係を築くコミュニケーション能力が求められます。近年では、半導体不足や地政学リスクに対応するためのサプライチェーン戦略の構築も、重要なミッションとなっています。

営業・マーケティング

どんなに優れた車を作っても、それが顧客に届かなければ意味がありません。営業・マーケティング部門は、製品の価値を顧客に伝え、販売に繋げる役割を担います。

- マーケティング: 市場調査や競合分析を通じて、ターゲット顧客を定め、製品のコンセプトや価格設定、プロモーション戦略などを立案します。テレビCMやウェブ広告、SNSキャンペーンなどを通じて、ブランドイメージの向上や見込み客の獲得を目指します。

- 営業: 主に、全国の販売会社(ディーラー)に対する支援活動を行います。販売目標の設定、販売促進策の企画・実行支援、ディーラースタッフへの商品研修などを通じて、現場の販売力強化をサポートします。海外向けの営業担当者は、各国のディストリビューター(販売代理店)との折衝や、海外市場向けの販売戦略立案などを担当します。

市場のトレンドを読み解く分析力や、人を惹きつける企画力・プレゼンテーション能力が活かせる職種です。

整備士

自動車メーカー直営のディーラーや一般の整備工場で、車両の点検、修理、車検などを行う専門職です。顧客と直接コミュニケーションを取り、車の状態を診断し、必要な整備を提案・実施します。車の安全・安心を支える重要な役割であり、顧客から直接感謝されることも多い、やりがいのある仕事です。自動車整備士の国家資格が必要となります。電動化や電子制御化が進む中で、整備士にも新しい技術に対応するための継続的な学習が求められています。

自動車製造業で働く3つの魅力とやりがい

自動車製造業は、多くの課題を抱えながらも、働く人々にとって大きな魅力とやりがいを提供してくれる産業です。ここでは、その代表的な3つの魅力について解説します。

① 日本の基幹産業を支える社会貢献性

自動車製造業は、日本の経済において極めて重要な位置を占める「基幹産業」です。

経済産業省の調査によると、自動車産業の製造品出荷額は全製造業の約2割を占め、日本の産業の中で最大規模を誇ります。また、自動車関連産業の就業人口は約550万人にものぼり、これは日本の全就業人口の8%以上に相当します。(参照:経済産業省 自動車産業をめぐる現状と課題、一般社団法人 日本自動車工業会)

これは、完成車メーカーだけでなく、部品メーカー、素材メーカー、販売会社、整備工場、運送業、金融・保険業など、非常に多くの関連産業によって支えられていることを意味します。つまり、自動車製造業で働くことは、日本の経済や雇用を根幹から支えることに繋がり、その社会的インパクトは計り知れません。

さらに、自動車は単なる工業製品ではなく、人々の生活に深く根差した社会インフラの一部です。通勤や通学、買い物、レジャー、物流といった日々の「移動」を支え、人々の生活を豊かにし、経済活動を円滑にしています。過疎地においては、自動車がなければ生活が成り立たない人々も少なくありません。

自分が開発や製造に携わった自動車が、世界中の街を走り、多くの人々の生活を支えている。その事実を実感できることは、何物にも代えがたい大きな誇りとやりがいになるでしょう。特に、安全技術や環境技術の開発に携わることは、交通事故の削減や地球環境の保全といった、より直接的な社会貢献に繋がります。

② 安定した収入と充実した福利厚生

自動車製造業、特に大手完成車メーカーやティア1サプライヤーは、日本の製造業の中でもトップクラスの給与水準を誇ります。これは、業界全体の収益性が高く、労働組合の力が強いことなどが背景にあります。

国税庁の「民間給与実態統計調査」などを見ても、製造業の中でも「輸送用機械器具製造業」の平均給与は高い水準にあります。もちろん、企業の規模や業績、個人の役職や能力によって差はありますが、総じて安定した収入を得やすい業界であると言えます。

また、給与だけでなく、福利厚生が非常に充実している点も大きな魅力です。多くの企業では、以下のような制度が整備されています。

- 住宅関連: 独身寮や社宅が完備されていたり、家賃補助や住宅購入支援の制度が手厚かったりする場合が多く、生活コストを抑えることができます。

- 家族手当・育児支援: 配偶者や子供に対する手当に加え、産前産後休暇・育児休業制度の取得が奨励されており、事業所内保育所を設置する企業も増えています。男性の育休取得率も向上傾向にあり、仕事と家庭を両立しやすい環境が整いつつあります。

- 自己啓発支援: 語学研修や資格取得支援など、従業員のスキルアップを後押しする制度が充実しています。

- その他: 社員食堂、全国各地にある保養所、自社製品の割引購入制度、財形貯蓄制度など、従業員の生活を様々な面からサポートする制度があります。

こうした手厚い福利厚生は、従業員が安心して長く働き続けるための基盤となり、仕事へのモチベーション維持にも繋がります。安定した生活基盤の上で、スケールの大きな仕事に挑戦できる環境は、自動車製造業ならではの大きな魅力です。

③ 最先端の技術開発に携われる

「100年に一度の大変革期」にある自動車産業は、今まさに技術革新のフロンティアとなっています。かつての自動車開発は機械工学が中心でしたが、現在の自動車は「CASE」に代表されるように、あらゆる先端技術が結集したハイテク製品です。

自動車製造業で働くことは、こうした最先端の技術開発に直接携われるチャンスがあることを意味します。

- AI・ソフトウェア: 自動運転を実現するための画像認識AIや、快適な移動体験を提供する車載OS、OTAで機能が進化するソフトウェアプラットフォームなど、ソフトウェアが自動車の価値を定義する時代になっています。

- 電動化技術: より高性能で安全な次世代バッテリー(全固体電池など)の研究開発、モーターやインバーターといった電動駆動ユニットの効率化、水素で走る燃料電池システムの開発など、脱炭素社会の実現に不可欠な技術に挑戦できます。

- 通信・セキュリティ: 5Gを活用した車車間・路車間通信(V2X)や、コネクテッドカーをサイバー攻撃から守るための高度なセキュリティ技術など、新たな領域の課題に取り組むことができます。

- 新素材・生産技術: 車体の軽量化と高剛性を両立する炭素繊維複合材料(CFRP)や、複雑な形状の部品を製造する3Dプリンティング技術、AIとIoTを駆使したスマートファクトリーの構築など、ものづくりの根幹を支える技術も進化し続けています。

このように、自動車開発の現場は、機械、電気電子、情報、化学、材料といった多様な分野の専門知識が交差し、融合する場となっています。自分の専門性を活かしながら、他分野のエンジニアと協力し、世界中の誰も見たことがないような未来のモビリティを創造していく。そのダイナミズムと知的好奇心を満たせる環境は、技術者にとってこの上ない魅力と言えるでしょう。

自動車製造業に向いている人の3つの特徴

自動車製造業は、そのスケールの大きさや技術の先進性から多くの人を惹きつけますが、誰もが活躍できるわけではありません。ここでは、大変革期にあるこの業界で特に輝ける人材に共通する3つの特徴を解説します。

① 自動車やものづくりが好きな人

あらゆる仕事において「好き」という感情は強力な原動力になりますが、自動車製造業においては特にその傾向が強いと言えます。自動車は、単なる工業製品ではなく、多くの人にとって夢や憧れ、あるいはライフスタイルを表現する存在です。その根底には、デザインの美しさ、走行性能の高さ、メカニズムの精巧さといった、自動車そのものが持つ魅力があります。

- 製品への情熱: 新型車のニュースに心を躍らせ、街を走る車につい目が行ってしまう。エンジンの音やドアの閉まる音にこだわりを感じる。こうした自動車に対する純粋な好奇心や愛情は、仕事への深いモチベーションに繋がります。困難な課題に直面したときも、「もっと良いクルマを作りたい」という情熱が、それを乗り越える力になるのです。

- ものづくりへのこだわり: 自動車は、数万点もの部品が精密に組み合わさって初めて機能する、まさに「ものづくりの結晶」です。図面上のアイデアが、様々な工程を経て、実際に走る製品として形になっていくプロセスに喜びを感じられる人は、この業界に向いています。たとえ自分が担当するのが小さな部品一つであったとしても、それが最終的に一台の車を構成し、社会に貢献しているという実感は、大きなやりがいとなります。

開発、設計、製造、品質管理といったどの職種においても、この「好き」という気持ちが、品質へのこだわりや、より良い製品を生み出すための探求心、そしてチームの一員として貢献する姿勢の源泉となります。自分が手掛けた製品が世界中の道を走り、人々の生活の一部となる。その光景を想像してワクワクできるかどうかが、一つの重要な資質と言えるでしょう。

② 新しい技術やトレンドへの探求心が強い人

前述の通り、自動車産業は今、CASEやMaaSといった巨大な技術革新の波に洗われています。昨日までの常識が、今日にはもう古くなっているかもしれない。そんな激動の時代においては、過去の成功体験や既存の知識だけに安住することはできません。

求められるのは、常にアンテナを高く張り、新しい技術や社会のトレンドを積極的に学び、吸収し続ける知的な探求心です。

- 分野を越えた学習意欲: これからの自動車開発では、機械工学や電気電子工学といった従来の専門分野だけでなく、AI、ソフトウェア、データサイエンス、サイバーセキュリティ、UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインなど、幅広い知識が必要となります。自分の専門分野を深く掘り下げることはもちろん重要ですが、それと同時に、隣接する分野や全く新しい分野の知識も積極的に学ぶ姿勢が不可欠です。

- 変化を楽しむマインドセット: 業界構造が垂直統合から水平分業へと変化し、IT企業などの異業種がライバルとして登場する中で、これまでのやり方が通用しなくなる場面が増えてきます。こうした変化を「脅威」として恐れるのではなく、「新しい挑戦の機会」として前向きに捉え、楽しむことができるマインドセットが重要です。未知の課題に対して、どうすれば解決できるかを考え、試行錯誤すること自体にやりがいを感じられる人が、この変革期をリードしていく人材となります。

技術セミナーへの参加、専門書の購読、オンライン学習プラットフォームの活用、異業種の人々との交流など、自ら学びの機会を創出し、自身のスキルセットを常にアップデートし続けられる人が、これからの自動車製造業で活躍できるでしょう。

③ グローバルな視点で物事を考えられる人

日本の自動車メーカーにとって、国内市場はもはや主戦場ではありません。ビジネスの成功は、世界中の多様な市場でいかに受け入れられるかにかかっています。そのため、自動車製造業で働く上で、グローバルな視点を持つことは必須の条件となりつつあります。

- 多様性の理解と尊重: 世界には、国や地域によって異なる文化、価値観、ライフスタイル、法規制が存在します。例えば、米国では大型のピックアップトラックが好まれ、欧州では環境性能が厳しく問われ、インドでは悪路走破性と価格が重視されます。こうした市場ごとのニーズの違いを深く理解し、尊重した上で、最適な製品やサービスを企画・開発する視点が求められます。自分の国の常識が、世界の常識ではないことを認識する力が必要です。

- 異文化コミュニケーション能力: 開発、生産、販売の拠点が世界中に分散しているため、海外のエンジニアやスタッフと共同で仕事を進める機会が非常に多くあります。その際、単に語学力があるだけでなく、文化的な背景の違いを乗り越えて円滑に意思疎通を図り、信頼関係を築く能力が重要になります。異なる意見に耳を傾け、議論を通じて一つの目標に向かってチームをまとめていくリーダーシップも求められます。

海外赴任や出張の機会も多いため、異文化環境に飛び込んでいくチャレンジ精神も大切です。世界を舞台に、多様なバックグラウンドを持つ人々と協力しながら、グローバルなスケールでビジネスに貢献したいと考える人にとって、自動車製造業は非常に魅力的なフィールドと言えるでしょう。

これからの自動車製造業で求められるスキル

大変革期にある自動車製造業では、従来のスキルセットに加えて、新たな時代の要請に応える専門性が強く求められています。ここでは、今後ますます重要となる3つのスキル分野について具体的に解説します。

機械・電気電子系の専門知識

自動車がどれだけソフトウェア化、電動化されようとも、その根幹が「モノ」であることに変わりはありません。人々が安全かつ快適に移動するための物理的な器として、高品質で信頼性の高いハードウェアは依然として自動車の価値の基盤です。そのため、伝統的なエンジニアリングの専門知識は、今後も不可欠であり続けます。

- 機械工学: 材料力学、熱力学、流体力学、機械力学、制御工学といった「4大力学+制御」は、自動車の基本性能(走る、曲がる、止まる)を司る根幹技術です。ボディの剛性設計、エンジンの熱効率改善、空力性能の最適化、サスペンションの振動制御など、あらゆる場面でこれらの知識が基礎となります。軽量化と安全性を両立させるための構造設計や、新しい材料に関する知見も重要です。

- 電気電子工学: 電動化の進展により、この分野の重要性は飛躍的に高まっています。高電圧のバッテリーを制御し、モーターを効率的に駆動させるためのパワーエレクトロニクス(パワエレ)の知識は、HV、PHEV、EV開発の核心です。また、無数のセンサーやアクチュエーター、ECU(電子制御ユニット)を統合する車載ネットワーク(CANなど)や、電磁波ノイズ対策(EMC)に関するスキルも必須となります。

これらのハードウェアに関する深い理解があるからこそ、その上で動くソフトウェアを正しく設計し、システム全体として最適化することが可能になります。ソフトウェアとハードウェアをすり合わせ、高度に連携させる能力こそが、これからの自動車エンジニアに求められる中核的なスキルです。

IT・ソフトウェア関連のスキル

CASE時代の到来により、自動車の競争力の源泉はハードウェアからソフトウェアへと大きくシフトしています。「自動車はソフトウェアによって定義される(Software Defined Vehicle)」という言葉に象徴されるように、IT・ソフトウェア関連のスキルは、今や自動車開発において最も需要が高まっている分野です。

- プログラミング・ソフトウェア開発: 車載システムは、C/C++といった言語で記述される組込みソフトウェアが中心ですが、近年ではLinuxやAndroidといった汎用OSをベースにした開発も増えています。また、AI開発やデータ分析ではPythonが広く使われます。モデルベース開発(MBD)やアジャイル開発といったモダンな開発手法への理解も求められます。

- AI・機械学習: 自動運転における画像認識や物体検出、コネクテッドサービスにおけるユーザーの嗜好予測、生産ラインにおける異常検知など、AI技術の活用範囲は多岐にわたります。機械学習や深層学習(ディープラーニング)のアルゴリズムに関する知識と、それを実装するスキルが重要です。

- データサイエンス: コネクテッドカーから収集される膨大な車両データ(ビッグデータ)を分析し、新たなサービスの創出や製品の改善に繋げる能力です。統計学の知識や、データの収集・加工・可視化を行うスキルが求められます。

- サイバーセキュリティ: 自動車がインターネットに常時接続されることで、ハッキングによる遠隔操作や情報漏洩といったリスクが生まれます。こうした脅威から車両を守るため、ネットワークセキュリティや暗号化技術、脆弱性診断といったサイバーセキュリティに関する専門知識が不可欠になっています。

これらのスキルを持つ人材は、従来の自動車メーカーだけでなく、IT企業やサプライヤーなど、業界全体で引く手あまたの状態です。機械や電気の知識とソフトウェアのスキルを併せ持つ人材は、特に高い価値を持つことになります。

語学力

自動車産業は本質的にグローバルなビジネスです。日本国内だけで完結する仕事はほとんどなく、世界の様々な国や地域の人々と連携しながら仕事を進めることが日常となっています。そのため、円滑なコミュニケーションを可能にする語学力、特に世界共通語である英語力は、職種を問わず必須のスキルと言えます。

語学力が必要となる具体的な場面は、以下のように多岐にわたります。

- 海外エンジニアとの共同開発: 海外の開発拠点や、海外のサプライヤーのエンジニアと、テレビ会議やメールで日常的に技術的な議論を行います。仕様の確認や問題解決において、正確かつ円滑なコミュニケーションが不可欠です。

- 海外拠点のマネジメント・サポート: 海外の生産工場や販売会社に赴任したり、日本から現地のスタッフをサポートしたりする際には、現地の従業員と直接コミュニケーションをとる必要があります。

- 技術論文や海外規格の読解: 最新の技術動向を把握するためには、英語で書かれた学術論文や技術レポートを読む能力が欠かせません。また、海外の安全基準や環境規制に対応するためにも、原文を正確に理解する必要があります。

- 海外サプライヤーとの交渉: 購買・調達部門では、海外のサプライヤーと価格や納期に関するタフな交渉を行う場面も多く、高度なビジネス英語力が求められます。

単に読み書きができるだけでなく、自分の意見を論理的に伝え、相手の意図を正確に汲み取り、議論を建設的に進めることができる「使える」語学力が重要です。TOEICのスコアなども一つの指標にはなりますが、それ以上に実践的なコミュニケーション能力を磨き続けることが、グローバルな舞台で活躍するための鍵となります。

自動車製造業の代表的な企業

日本の自動車製造業は、世界的に高い競争力を持つ数多くの企業によって構成されています。ここでは、業界を代表する企業を「完成車メーカー(OEM)」と「大手自動車部品メーカー(ティア1サプライヤー)」に分けて紹介します。

※以下の企業情報は、各社公式サイトの公開情報に基づいています。(2024年5月時点)

完成車メーカー(OEM)

自動車の企画・開発から最終的な組立、販売までを一貫して手掛ける企業です。日本の自動車産業の頂点に立つ存在です。

トヨタ自動車株式会社

日本最大、そして世界最大手の自動車メーカーです。1937年に設立され、「トヨタ生産方式(TPS)」や「カイゼン」といった独自の生産哲学で知られています。レクサスブランドでの高級車展開や、世界に先駆けて量産化したハイブリッド車(HV)「プリウス」は特に有名です。現在は、HVを軸としながらEV、PHEV、FCVも含む「マルチパスウェイ」戦略を掲げ、全方位で電動化を進めています。また、スマートシティ「ウーブン・シティ」の建設などを通じて、モビリティカンパニーへの変革を目指しています。(参照:トヨタ自動車株式会社 公式サイト)

本田技研工業株式会社

二輪車で世界トップシェア、四輪車でも世界有数のメーカーです。1948年に設立され、創業者・本田宗一郎の「夢」と「チャレンジ精神」が企業文化の根幹にあります。エンジン技術に定評があり、F1などのモータースポーツ活動にも積極的です。近年は、EVブランド「Honda e」の投入や、ソニーとの共同開発による「AFEELA」など、新しい時代に向けた取り組みを加速させています。また、小型ビジネスジェット機「HondaJet」など、事業の多角化も特徴です。(参照:本田技研工業株式会社 公式サイト)

日産自動車株式会社

1933年設立の歴史ある自動車メーカーです。早くから電気自動車(EV)に着目し、2010年に世界初の量産型EV「リーフ」を発売したEVのパイオニア的存在です。運転支援技術「プロパイロット」など、先進技術の積極的な採用でも知られています。現在は、フランスのルノー、三菱自動車とのアライアンスを組んでおり、プラットフォームの共通化や電動化技術の共同開発などを通じて、グローバルな競争力の強化を図っています。(参照:日産自動車株式会社 公式サイト)

大手自動車部品メーカー(ティア1サプライヤー)

完成車メーカーに、システムやモジュール単位で部品を直接納入する企業群です。その技術力は個々の部品だけでなく、自動車全体の性能を左右するほど高く、世界的に見てもトップクラスの競争力を持っています。

株式会社デンソー

トヨタグループの中核をなす、世界最大級の自動車部品メーカーです。1949年に日本電装株式会社として設立されました。エンジン関連部品、カーエアコン、各種センサー、半導体、ECU(電子制御ユニット)など、手掛ける製品は多岐にわたります。特に熱マネジメント技術やパワーエレクトロニクス、半導体などの分野で高い技術力を持ち、CASE領域におけるキープレイヤーの一社です。トヨタ以外の世界中の自動車メーカーにも製品を供給しています。(参照:株式会社デンソー 公式サイト)

株式会社アイシン

株式会社アイシンは、トヨタグループの主要企業の一つで、2021年にアイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュが経営統合して誕生しました。トランスミッション(変速機)の世界的な大手であり、特にオートマチックトランスミッション(AT)で高いシェアを誇ります。その他にも、ブレーキシステム、エンジン部品、ボディ関連部品など幅広い製品群を持ち、近年は電動駆動モジュール「eAxle」などの電動化製品の開発に注力しています。(参照:株式会社アイシン 公式サイト)

住友電気工業株式会社

非鉄金属メーカーを祖とする住友グループの中核企業ですが、自動車部品事業が最大の収益源となっています。特に、自動車内に張り巡らされる電線「ワイヤーハーネス」では世界トップクラスのシェアを誇ります。ワイヤーハーネスは、自動車の神経や血管に例えられる重要な部品であり、車両の電子化が進むほどその重要性は増しています。その他、コネクタやECUなど、自動車の「つなぐ」技術で高い競争力を持っています。(参照:住友電気工業株式会社 公式サイト)

株式会社豊田自動織機

トヨタグループの源流企業であり、1926年に豊田佐吉によって設立されました。祖業である繊維機械に加え、自動車、フォークリフトなどの産業車両、コンプレッサーが事業の柱です。自動車事業では、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー、DC-DCコンバータなどのエレクトロニクス製品を手掛けています。特に、フォークリフトとカーエアコン用コンプレッサーでは世界トップシェアを誇るなど、多岐にわたる事業で高い競争力を持つことが特徴です。(参照:株式会社豊田自動織機 公式サイト)

まとめ

自動車製造業は、「CASE」と「MaaS」という巨大なパラダイムシフトの波を受け、まさに「100年に一度の大変革期」にあります。この変革は、従来のピラミッド型サプライチェーンやハードウェア中心のビジネスモデルを根本から揺るがし、IT企業などの異業種を巻き込んだ新たな競争の時代を到来させました。

国内市場の縮小、人材不足、サプライチェーンの脆弱性といった深刻な課題に直面する一方で、電動化や自動運転、コネクテッドサービスといった新技術は、これまでにないビジネスチャンスと成長の可能性を秘めています。自動車は単なる移動手段から、社会課題を解決し、人々の生活をより豊かにする「モビリティサービス」へと進化しようとしています。

このダイナミックな変化の時代は、自動車製造業で働く人々、そしてこれからこの業界を目指す人々にとって、大きな挑戦であると同時に、これ以上ないほどエキサイティングな機会でもあります。伝統的なモノづくりの強みを基盤としながら、ソフトウェアやAIといった新たなスキルを身につけ、グローバルな視点と変化を恐れない探求心を持つ人材が、これからの自動車産業の未来を創造していくことになるでしょう。

日本の基幹産業を支える誇りと、安定した基盤の上で、世界の最先端技術に触れながら未来のモビリティを創り出す。自動車製造業は、そんな大きなやりがいと魅力に満ちたフィールドであり続けています。この記事が、自動車製造業の「今」と「未来」を理解するための一助となれば幸いです。