日本の基幹産業として、経済を支え続けてきた製造業。安定した雇用や「ものづくり」のやりがいなど、多くの魅力がある一方で、インターネット上では「製造業はやめとけ」という声も少なくありません。なぜ、そのように言われるのでしょうか。

この記事では、「製造業はやめとけ」と言われる12の具体的な理由を深掘りし、どのような人が製造業に向いていないのか、その特徴を詳しく解説します。さらに、ネガティブな側面だけでなく、製造業ならではのメリットや向いている人の特徴、将来性についても多角的に分析します。

この記事を読めば、製造業に対する漠然とした不安や疑問が解消され、ご自身のキャリアを考える上で、より客観的で冷静な判断ができるようになるでしょう。製造業への就職・転職を検討している方はもちろん、現在製造業で働いていて悩みを抱えている方にも、きっと役立つ情報が見つかるはずです。

目次

製造業はやめとけと言われる12の理由

「製造業はやめとけ」という意見には、多くの場合、労働環境や待遇、将来性に関する具体的な懸念が背景にあります。ここでは、その代表的な12の理由を一つずつ掘り下げて解説します。

① 給料が安い・上がりにくい

製造業の給与水準は、全産業の平均と比較して必ずしも高いとは言えず、特に若手のうちは給料が安いと感じるケースが少なくありません。

厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、全産業の平均賃金が月額31.8万円であるのに対し、製造業の平均賃金は月額31.5万円と、わずかに下回る結果となっています。もちろん、これはあくまで平均値であり、企業規模や業種(自動車、半導体、食品、化学など)によって大きな差があります。特に、大手メーカーや先端技術を扱う企業では高水準の給与が期待できる一方、下請けの中小企業などでは給与が伸び悩む傾向が見られます。

給料が上がりにくいと感じる原因の一つに、多くの製造業で根強く残る年功序列型の賃金体系が挙げられます。個人の成果や能力が給与に反映されにくく、勤続年数に応じて緩やかに昇給していくケースが多いため、実力主義の環境で早期に高収入を目指したい人にとっては、もどかしさを感じるかもしれません。

また、基本給は平均的でも、残業や夜勤手当に依存して月々の収入を維持している場合も少なくありません。働き方改革の影響で残業時間が規制されたり、生産量が減少して夜勤がなくなったりすると、想定していたよりも手取り額が大幅に減少してしまうリスクも考慮しておく必要があります。このような給与体系の構造的な問題が、「給料が安い・上がりにくい」という不満につながっているのです。

② 単純作業の繰り返しでやりがいを感じにくい

製造業の現場、特に生産ラインにおける業務は、決められた手順を正確に繰り返す「ルーティンワーク」が中心となります。例えば、「基板に同じ部品をひたすら取り付ける」「流れてくる製品にラベルを貼り続ける」「決まった箇所をネジで締め続ける」といった作業です。

こうした作業は、製品の品質を均一に保つために不可欠であり、高い集中力と正確性が求められます。しかし、毎日何時間も同じことの繰り返しになるため、人によっては仕事の単調さからモチベーションを維持するのが難しく、やりがいを見出しにくいと感じることがあります。

自分の仕事が最終的にどのような製品になり、社会の役に立っているのかを実感しにくいことも、やりがいを感じにくい一因です。目の前の作業に没頭するあまり、全体像が見えなくなり、「自分はただの歯車なのではないか」という無力感を抱いてしまうこともあります。

もちろん、改善活動(QCサークルなど)を通じて作業効率の向上を提案したり、多能工として複数の工程を担当したりすることで、仕事に変化や工夫の余地を見出すことは可能です。しかし、そうした機会が乏しい職場や、個人の裁量が極端に少ない環境では、単純作業の繰り返しが精神的な負担となり、「この仕事に意味はあるのだろうか」と疑問を感じてしまうのです。創造性や変化を求めるタイプの人にとっては、この単調さが「やめとけ」と言われる大きな理由の一つになります。

③ 体力的な負担が大きい

製造業の仕事は、デスクワークとは異なり、身体的な負担が大きい業務が数多く存在します。これが、特に年齢を重ねるにつれて「きつい」「続かない」と感じる原因となります。

代表的なのが長時間の立ち仕事です。組立や検査、機械操作などの多くは、一日中立ったままの姿勢で行われます。同じ場所に立ち続けることは、足腰に大きな負担をかけ、むくみや腰痛の原因となり得ます。

また、重量物の運搬も頻繁に発生します。製品や部品、材料などを手作業で運んだり、台車で移動させたりする作業は、腕力や体幹の強さが求められます。フォークリフトやクレーンが使われる場面もありますが、細かな移動や整理整頓では人力に頼るケースも少なくありません。無理な姿勢で重いものを持つと、ぎっくり腰などの急な怪我につながるリスクもあります。

さらに、特定の工程では中腰や屈んだ姿勢での作業を長時間強いられることもあります。例えば、低い位置にある機械のメンテナンスや、製品の下部を組み立てる作業などです。こうした不自然な姿勢は、特定の筋肉や関節に集中的な負荷をかけ、慢性的な痛みを引き起こす可能性があります。

これらの体力的な負担は、若いうちは気にならなくても、加齢とともに徐々に体に蓄積され、仕事を続けることが困難になる場合があります。「体力には自信がある」と思っていても、日々の疲労が抜けにくくなったり、身体の不調を感じやすくなったりすることで、将来への不安を感じて転職を考える人も少なくないのです。

④ 危険な作業があり怪我のリスクがある

製造業の現場には、常に労働災害のリスクが潜んでいます。安全対策は年々強化されていますが、機械や化学物質、高所での作業など、危険と隣り合わせの業務が存在することも事実です。

厚生労働省の「労働災害発生状況」を見ると、全産業の中で製造業は常に死傷者数の上位を占めています。これは、製造業が多くの労働者を抱えていることに加え、本質的に危険を伴う作業が多いことを示唆しています。

具体的な危険作業の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- プレス機や回転機械への巻き込まれ・挟まれ: 手や衣服が機械に巻き込まれると、切断などの重大な事故につながります。

- 溶接作業での火傷や感電: 高温の火花やアーク光、高電圧は常に危険と隣り合わせです。

- 高所作業での墜落・転落: 工場内の設備メンテナンスや大型製品の組み立てなどで発生します。

- 化学薬品の飛散や吸引: 有害な液体やガスに接触することで、皮膚の炎症や中毒症状を引き起こす可能性があります。

- フォークリフトや運搬車両との接触: 広大な工場内では、人と車両が交錯する場面が多く、接触事故のリスクがあります。

もちろん、企業は安全教育の徹底、保護具(ヘルメット、安全靴、保護メガネなど)の着用義務化、機械への安全装置の設置といった対策を講じています。しかし、「慣れ」や「うっかり」といったヒューマンエラーによる事故を完全に防ぐことは困難です。どんなに気をつけていても、一瞬の気の緩みが大怪我につながりかねないというプレッシャーは、精神的なストレスにもなります。

「自分は大丈夫」と思っていても、同僚の事故を目の当たりにしたり、ヒヤリハット(事故には至らなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりした出来事)を経験したりすることで、仕事に対する恐怖心が芽生え、「安全な職場で働きたい」と考えるようになるのは自然なことです。

⑤ 職場環境が悪い(3K)

製造業の職場環境は、しばしば「3K」という言葉で表現されます。3Kとは「きつい」「汚い」「危険」の頭文字を取ったもので、④で解説した「危険」や③の「きつい(体力的負担)」に加え、物理的な環境の劣悪さも「やめとけ」と言われる大きな要因です。ここでは、特に職場環境に焦点を当てて解説します。

暑い・寒い

製造現場の多くは、一般的なオフィスのように快適な空調が完備されているわけではありません。特に、広大なスペースを持つ工場全体を一定の温度に保つことはコスト面で難しく、夏は暑く、冬は寒いという過酷な環境で作業せざるを得ないケースが多くあります。

夏場は、機械から発せられる熱や屋根からの輻射熱で、室内でも気温が40度近くになることがあります。溶解炉や加熱炉など、熱源となる設備の近くではさらに高温になります。スポットクーラーや大型扇風機が設置されていても、その効果は限定的で、熱中症のリスクと常に隣り合わせです。

逆に冬場は、建物の隙間風や、製品搬入のために開け放たれたシャッターから冷気が入り込み、手がかじかむほどの寒さの中で作業することもあります。防寒着を着用していても、身体の芯から冷えてしまうような環境は、体調を崩す原因にもなります。こうした極端な温度環境は、集中力の低下を招き、作業ミスや事故の一因にもなり得ます。

汚い・臭い

扱う製品や工程によっては、職場が「汚い」「臭い」と感じられることもあります。

- 油汚れ: 切削油や潤滑油を使う金属加工の現場では、床や機械が油で汚れていることが多く、作業着や手も常に油まみれになります。

- 粉塵: 金属や木材、化学薬品などを加工する際に発生する粉塵が舞い、職場全体が埃っぽい環境になることがあります。マスクを着用していても、完全に防ぐことは難しく、呼吸器系への影響も懸念されます。

- 薬品・溶剤の臭い: 塗装工程で使われるシンナーや、洗浄で使われる有機溶剤など、ツンと鼻を突く特有の臭いが充満している職場もあります。これらの臭いは、気分が悪くなったり頭痛を引き起こしたりする原因になります。

こうした環境は、衛生面での不快感はもちろん、アレルギーや皮膚炎、呼吸器疾患といった健康被害につながる可能性もあります。潔癖症でなくても、毎日汚れたり不快な臭いがしたりする環境で働くことに、強い抵抗を感じる人は少なくありません。

うるさい

工場の稼働中は、様々な機械が発する騒音で満たされています。プレス機が金属を打ち抜く衝撃音、モーターの駆動音、コンプレッサーの作動音、金属部品がぶつかり合う音などが絶え間なく響き渡ります。

多くの現場では、耳栓やイヤーマフの着用が義務付けられていますが、それでも大声で話さないとコミュニケーションが取れないほどの騒音は、大きなストレスとなります。常に騒音にさらされていると、集中力が散漫になったり、精神的な疲労が蓄積したりします。

長期間にわたって強大な騒音下で作業を続けると、騒音性難聴という職業病を発症するリスクもあります。最初は高音域が聞こえにくくなる程度ですが、進行すると日常会話の聞き取りにも支障をきたすようになります。こうした健康への長期的なリスクも、製造業の職場環境が敬遠される一因です。

⑥ 夜勤など不規則な生活になりやすい

多くの工場では、生産効率を最大化するために24時間体制で稼働しており、そこで働く従業員は交代制勤務(シフト制)で働くことが一般的です。代表的なものに、2組が昼勤と夜勤を繰り返す「2交代制」や、3組が日勤・準夜勤・深夜勤を回す「3交代制」があります。

夜勤は、深夜手当や交代勤務手当がつくため、日勤のみの場合に比べて給与が高くなるというメリットがあります。しかし、その一方で生活リズムが不規則になり、心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

人間の身体は、本来、昼に活動し夜に休むようにできています。夜間に働くことは、この自然な体内時計(サーカディアンリズム)に逆らうことになり、以下のような問題を引き起こしやすくなります。

- 睡眠障害: 夜勤明けに明るい時間帯に寝ようとしても、深く眠れなかったり、睡眠時間が短くなったりすることがあります。睡眠不足が慢性化すると、日中の眠気や集中力の低下、免疫力の低下につながります。

- 食生活の乱れ: 深夜の食事は消化器系に負担をかけやすく、肥満や生活習慣病のリスクを高めます。また、勤務時間に合わせて食事をとるため、家族と一緒に食卓を囲む機会も減ってしまいます。

- プライベートへの影響: 友人や家族が活動している時間帯に自分は寝ていたり、逆に自分が休みの日に相手が仕事だったりするため、プライベートの予定を合わせにくくなります。特に土日休みの友人とは疎遠になりがちで、社会的な孤立感を感じることもあります。

若いうちは体力で乗り切れても、年齢を重ねるにつれて不規則な生活の負担は大きくなります。「お金のために」と我慢していても、健康を損なってしまっては元も子もありません。こうした生活サイクルの問題から、将来を考えて日勤のみの仕事へ転職を希望する人は後を絶ちません。

⑦ 閉鎖的な人間関係で悩むことがある

製造業の現場は、特定のメンバーと固定化された環境で働くことが多いため、人間関係が閉鎖的になりやすいという特徴があります。

多くの工場では、担当する工程やラインが決まっており、毎日同じ顔ぶれで作業を進めます。外部の人間と接する機会はほとんどなく、社内の他部署との交流も限られていることが少なくありません。このような環境は、一度良好な人間関係が築ければ居心地が良いかもしれませんが、逆に人間関係がこじれてしまうと逃げ場がなく、深刻なストレスの原因となります。

例えば、威圧的な上司や先輩、気の合わない同僚がいても、担当が変わらない限り毎日顔を合わせなければなりません。少人数のチームであれば、その影響はさらに大きくなります。噂話が広まりやすかったり、特定個人が集団から孤立してしまったりといった問題も起こりがちです。

また、コミュニケーションの取り方にも独特の文化が見られることがあります。作業中は騒音で会話が難しいため、必要最低限のやりとりのみで、雑談がほとんどない職場も珍しくありません。和気あいあいとしたコミュニケーションを求める人にとっては、こうした環境が息苦しく感じられるでしょう。

もし人間関係のトラブルに巻き込まれた場合、異動の希望が通りにくい中小企業などでは、退職しか解決策がないという状況に追い込まれることもあります。このような人間関係のリスクが、製造業を敬遠する一因となっているのです。

⑧ 古い体質や独自のルールが残っている

歴史の長い企業が多い製造業では、時代に合わない古い体質や非合理的な慣習が根強く残っていることがあります。これが若手社員や外部から転職してきた人にとって、働きにくさを感じる原因となります。

代表的なのが、厳格な年功序列とトップダウンの文化です。勤続年数が重視され、若手が良い意見や改善提案をしても、「若造が口を出すな」と一蹴されたり、なかなか取り入れられなかったりするケースがあります。意思決定は上層部で行われ、現場の作業員はただ指示に従うだけ、という風潮が強い企業も少なくありません。

また、「見て覚えろ」「技術は盗むもの」といった職人気質な指導法もいまだに残っていることがあります。体系的なマニュアルや研修制度が整備されておらず、先輩の背中を見て仕事を覚えることが求められます。質問しづらい雰囲気の中、手探りで業務を進めなければならないため、成長に時間がかかったり、ミスを繰り返して自信を失ってしまったりすることもあります。

さらに、「安全第一」の名のもとに、過剰とも思える独自のルールが存在することもあります。例えば、「工場内ではポケットに手を入れてはいけない(転倒時に手が出ないため)」「作業中は私語厳禁」といったルールは、安全上の理由から理解できるものの、過度に厳格に運用されると窮屈さを感じます。

こうした古い体質は、業務の効率化や新しい技術の導入を妨げる要因にもなります。「昔からこのやり方でやってきたから」という理由だけで、非効率な作業や無駄な手続きが改善されないことに、合理的な考え方を持つ人ほど強いストレスを感じるでしょう。

⑨ 専門的なスキルが身につきにくい

「製造業では専門的なスキルが身につく」というイメージがある一方で、実際にはその会社・その工場でしか通用しない、汎用性の低いスキルしか習得できないケースも少なくありません。これが、将来のキャリアに対する不安につながります。

例えば、特定の製造機械の操作方法は、その機械がなければ何の役にも立ちません。その会社独自の生産管理システムの入力方法や、特殊な製品の組み立て手順なども同様です。こうした「社内スキル」は、その会社で働き続ける限りは有用ですが、いざ転職しようと考えたときに、他の企業で評価されるとは限らないのです。

特に、単純なライン作業に従事している場合、数日で覚えられるような定型業務を何年も続けることになります。この場合、作業のスピードや正確性は向上するかもしれませんが、市場価値の高い専門スキルとして蓄積されていくわけではありません。

もちろん、製造業の中でも、以下のような汎用性の高いスキルを身につけられる職種も存在します。

- NC旋盤やマシニングセンタのプログラミング技術

- PLC(プログラマブルロジックコントローラ)によるシーケンス制御技術

- CAD/CAMを用いた設計・製造技術

- 品質管理(QC)や生産管理の専門知識

- 産業用ロボットのティーチINGやメンテナンス技術

しかし、こうした専門職に就けるのは一部であり、多くの作業員は特定の工程に特化した業務を担当します。キャリアアップの道筋が明確でなく、スキルアップのための教育機会も乏しい環境では、「このままで将来大丈夫だろうか」という不安が募ります。「手に職をつけたい」と考えて製造業に入ったにもかかわらず、市場価値のあるスキルが身につかないという現実に直面し、失望してしまう人もいるのです。

⑩ 休みが取りにくい・休日出勤がある

製造業は、製品の納期や生産計画に厳格に従って稼働しているため、個人の都合で柔軟に休みを取ることが難しい場合があります。

多くの工場では、年間の稼働日を定めた「工場カレンダー」を採用しています。ゴールデンウィークやお盆、年末年始に長期休暇が設定されていることが多く、計画的に旅行などの予定を立てやすいというメリットがあります。しかし、その一方で、カレンダーで出勤日と定められた日に有給休暇を取得することに、心理的な抵抗や物理的な制約が生じることがあります。

特に、自分が休むとラインが止まってしまったり、他のメンバーに大きな負担がかかったりするような少人数の職場では、「迷惑をかけられない」という思いから有給休暇を申請しにくい雰囲気が漂っていることも少なくありません。

また、急な増産や納期の遅れ、設備のトラブルなどが発生すると、休日出勤を要請されることもあります。断りきれずに休日を返上して働くことが続くと、プライベートの時間が削られ、心身ともに疲弊してしまいます。

日本の労働者の有給休暇取得率は年々向上していますが、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、産業別で見た場合に製造業の取得率は61.5%と、宿泊業・飲食サービス業に次いで低い水準にあります(全産業平均は62.1%)。これは、製造業の現場に休みを取りにくい構造的な問題が存在することを示唆しています。

「休みたいときに休めない」「プライベートの予定が立てられない」という状況は、仕事への満足度を大きく低下させます。ワークライフバランスを重視する人にとって、この問題は「製造業はやめとけ」と考える十分な理由になり得ます。

⑪ AIに仕事を奪われる将来性の不安がある

近年、AI(人工知能)やロボット技術の進化は目覚ましく、製造業の現場でも自動化の波が急速に押し寄せています。これにより、これまで人間が行ってきた仕事が、将来的に機械に代替されるのではないかという不安が広がっています。

特に、AIやロボットが得意とするのは、ルールに基づいた単純な繰り返し作業です。具体的には、以下のような業務が代替されるリスクが高いと考えられています。

- 組立・取付: 部品を決められた位置に取り付ける作業。

- 検査・検品: 画像認識AIによる外観検査や、センサーによる品質チェック。

- 運搬・仕分け: AGV(無人搬送車)やロボットアームによる部品や製品の移動。

- 梱包・包装: 完成品を箱詰めする作業。

これらの業務は、現在多くの製造現場で人手によって行われており、特別なスキルがなくても従事できる仕事です。しかし、技術の進歩と導入コストの低下に伴い、今後はますます機械への置き換えが進むと予測されています。

野村総合研究所が2015年に発表したレポートでは、日本の労働人口の約49%が、技術的にはAIやロボット等により代替可能になると推計されており、その中でも「組立工」や「製品検査工」などは代替可能性が高い職種として挙げられています。(参照:株式会社野村総合研究所「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」)

もちろん、全ての仕事がなくなるわけではありません。しかし、現在単純作業に従事している人は、将来的に自分の仕事がなくなるかもしれないという不安を抱えながら働くことになります。スキルアップやキャリアチェンジを考えなければ、AI時代に取り残されてしまうリスクがあるのです。この将来性に対する漠然とした、しかし現実的な不安が、「製造業はやめとけ」という声の背景にあることは間違いありません。

⑫ 正当な評価を受けにくいと感じることがある

製造業の現場では、個人の頑張りや成果が、給与や昇進といった形で正当に評価されにくいと感じる場面が少なくありません。

その最大の理由は、仕事の成果が「個人のパフォーマンス」ではなく「チームやライン全体の生産量」として現れるためです。例えば、自分が担当する工程でどれだけ速く正確に作業をこなしても、前後の工程が遅れていたり、ライン全体がトラブルで停止してしまったりすると、最終的な生産数は伸びません。その結果、個人の努力が全体の成果に埋もれてしまい、評価に結びつきにくくなるのです。

また、評価基準そのものが曖昧であるケースも多く見られます。年功序列の風潮が強い職場では、実際の仕事ぶりよりも勤続年数や上司との関係性が評価を左右することがあります。真面目にコツコツと働いていても、声の大きい人や上司に気に入られている同僚のほうが先に昇進していく、といった不公平感を抱くこともあります。

改善提案(カイゼン)活動などで成果を上げれば評価されることもありますが、それも日常業務の傍らで行うことが求められ、直接的な評価や報酬に結びつかない「ボランティア活動」のようになってしまっている企業も存在します。

「頑張っても頑張らなくても給料は変わらない」「結局は年功序列で決まる」という空気が蔓延している職場では、仕事に対するモチベーションを高く保つことは困難です。自分の働きが正当に認められないという不満や無力感は、仕事のやりがいを大きく損ない、「この会社にいても評価されない」という思いから転職を考えるきっかけとなるのです。

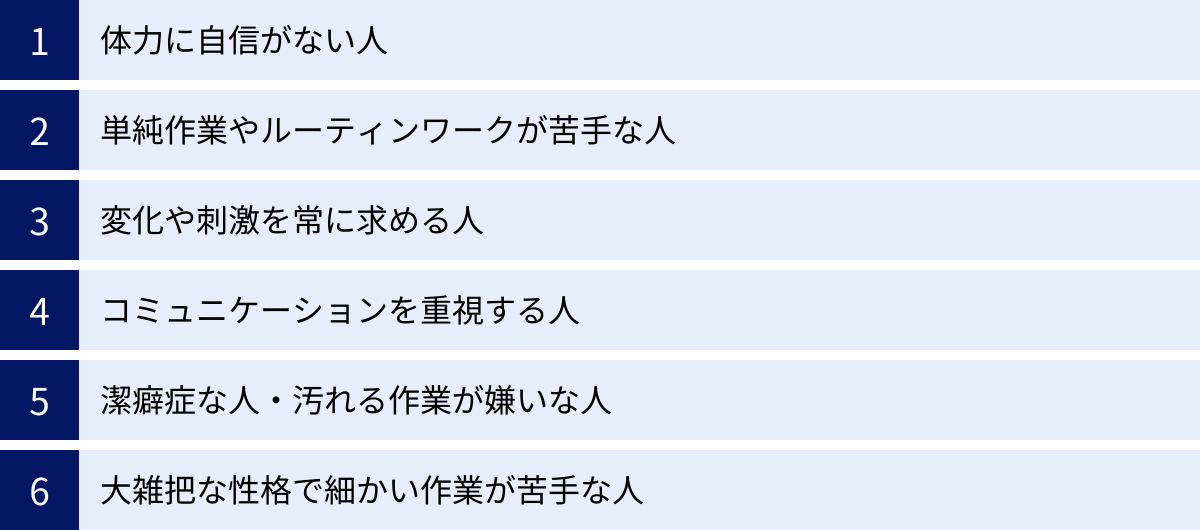

製造業が向いていない人の特徴

「やめとけ」と言われる理由を見てきましたが、これらはすべての人に当てはまるわけではありません。しかし、特定の特性を持つ人にとっては、製造業の仕事が大きな苦痛になる可能性があります。ここでは、製造業が向いていない人の特徴を6つ紹介します。ご自身に当てはまる項目がないか、チェックしてみましょう。

体力に自信がない人

前述の通り、製造業の仕事には体力的な負担が伴うものが多くあります。もしあなたが体力に全く自信がない、あるいは長時間の立ち仕事や身体を動かすことに強い抵抗があるのなら、製造業は厳しい選択になるかもしれません。

例えば、一日8時間、休憩時間を除いてずっと立ちっぱなしの作業を想像してみてください。足腰はパンパンになり、家に帰る頃にはヘトヘトになってしまうでしょう。これに加えて、重い部品や製品を運ぶ作業が頻繁にあれば、疲労はさらに蓄積します。

また、夏は蒸し暑く、冬は凍えるような環境で働く可能性もあります。体温調節が苦手な人や、気温の変化で体調を崩しやすい人にとっては、この環境自体が大きなストレス源となります。

もちろん、製造業の中にも検査や品質管理のデスクワーク、軽作業中心の職場もありますが、求人の多くは現場での作業員を募集しているのが実情です。体力的な不安がある場合は、求人票の仕事内容を注意深く確認し、「立ち仕事」「重量物取り扱いあり」といった記載がないか、あるいはその程度について面接で具体的に質問することが重要です。自分の身体を壊してまで続ける仕事はありません。体力的な側面で無理がないか、冷静に判断する必要があります。

単純作業やルーティンワークが苦手な人

「毎日同じことの繰り返しは耐えられない」「常に新しいことを学び、変化のある仕事がしたい」と考えている人は、製造業のライン作業などに代表されるルーティンワークに強い苦痛を感じる可能性が高いでしょう。

製造業の品質は、決められた手順を毎回同じように、正確に再現することで保たれています。そのため、作業には個人の裁量やクリエイティビティが入り込む余地はほとんどありません。マニュアル通りに、淡々と作業をこなすことが求められます。

この環境は、コツコツと一つのことに集中するのが得意な人にとっては快適かもしれませんが、飽きっぽかったり、好奇心が旺盛だったりする人にとっては、退屈でしかたがないと感じられます。「もっと頭を使う仕事がしたい」「自分のアイデアを活かしたい」という欲求が満たされず、仕事へのやりがいを完全に見失ってしまうかもしれません。

もちろん、製造業にも研究開発や生産技術、商品企画といった創造性が求められる職種は存在します。しかし、未経験から就職・転職する場合、多くは現場の生産ラインからキャリアをスタートすることになります。もしあなたがルーティンワークを極端に苦手とするならば、最初から企画職や開発職を狙うか、あるいは製造業以外の業界を検討するほうが、ミスマッチを防げる可能性が高いと言えます。

変化や刺激を常に求める人

単純作業が苦手な人と共通する部分もありますが、より広く「安定」よりも「変化」や「刺激」をキャリアに求める人も、製造業の文化に馴染めないかもしれません。

製造業、特に歴史のある大手企業は、安定した生産体制を維持することを重視します。そのため、組織構造や業務プロセスは簡単には変わりません。昨日と同じメンバーで、昨日と同じ作業を、昨日と同じ場所で行う。この「変わらないこと」が、安定感や安心感につながる一方で、刺激を求める人には物足りなく映ります。

例えば、ITベンチャーのように、次々と新しいプロジェクトが立ち上がり、役割が柔軟に変化し、昨日までなかった課題にチームで取り組む、といった働き方を理想としている場合、製造現場の固定化された環境とのギャップに戸惑うでしょう。

また、キャリアパスも比較的画一的で、現場作業員から班長、職長へと、決められたステップを時間をかけて登っていくことが多いです. 「数年後、十年後の自分の姿が容易に想像できてしまう」ことに、面白みを感じられない人もいます。

自分の力で何かを大きく変えたい、予測不能な環境に身を置いて自分を試したい、といった挑戦的な気質を持つ人は、製造業の持つ安定性や堅実さが、かえって足かせのように感じられてしまう可能性があります。

コミュニケーションを重視する人

「人と話すのが好き」「チームで活発に議論しながら仕事を進めたい」という、コミュニケーションを仕事の喜びに感じるタイプの人も、製造業の現場では孤独を感じることがあります。

製造現場では、安全確保や集中力維持のため、あるいは騒音が大きいために、作業中の私語が制限されていることが少なくありません。コミュニケーションは、業務上必要な指示や確認事項の伝達に限られ、同僚との雑談や意見交換の機会は非常に少ないのが実情です。

多くの時間は、機械や製品と向き合い、一人で黙々と作業に没頭することになります。この環境は、「一人で集中したい」という人には最適ですが、他人との関わりを通じてエネルギーを得るタイプの人にとっては、精神的に満たされないかもしれません。

休憩時間や昼食の時間に同僚と話すことはできますが、仕事の中心が「個」の作業であることに変わりはありません。営業職や企画職のように、クライアントやチームメンバーと常にディスカッションしながら物事を進めていくスタイルとは大きく異なります。

もちろん、チームで協力して目標を達成するという側面はありますが、そのプロセスにおける言語的なコミュニケーションの量は限定的です。「職場の人間関係はドライな方がいい」と思えないのであれば、製造業の静かな職場環境は、あなたにとって寂しく、物足りない場所に感じられるでしょう。

潔癖症な人・汚れる作業が嫌いな人

職場環境のセクションで述べた通り、製造業の現場は必ずしも清潔な場所ばかりではありません。油や薬品、金属粉、塗料などで手や衣服が汚れることは日常茶飯事です。

もしあなたが極端な潔癖症であったり、身体や服が汚れることに強い不快感を覚えたりするならば、製造業で働くことは大きなストレスになるでしょう。

例えば、金属加工の現場では、切削油がミスト状になって飛散し、顔や髪がベタつくこともあります。塗装ブースでは、塗料の匂いが身体に染み付くかもしれません。作業着は毎日汚れるのが当たり前で、洗濯してもなかなか落ちない汚れもあります。

もちろん、手袋やマスク、保護メガネなどの保護具は支給されますし、作業後には手洗いやシャワーで汚れを落とすことはできます。しかし、作業中に汚れること自体を避けられないのが現実です。

食品工場や医薬品工場、半導体工場(クリーンルーム)など、極めて高いレベルの衛生管理が求められる職場も存在します。こうした職場であれば、潔癖症の人でも比較的快適に働けるかもしれません。しかし、一般的な機械工場や部品工場などを検討している場合、「汚れるのは仕事の一部」と割り切れるかどうかが、適性を判断する上での重要なポイントになります。

大雑把な性格で細かい作業が苦手な人

「細かいことは気にしない」「だいたいでOK」という大雑把な性格の人は、製造業の品質管理の厳しさに直面し、苦労する可能性が高いです。

製造業の製品は、0.1ミリ、時には0.01ミリといった単位の精度で品質が管理されています。一つの部品のわずかなズレや、ほんの小さな傷が、製品全体の性能や安全性に致命的な影響を与えることがあるからです。そのため、作業員には常に細心の注意を払い、マニュアル通りに正確な作業をすることが求められます。

「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な自己判断は、不良品の発生に直結し、会社に大きな損害を与える可能性があります。大雑把な性格の人は、こうした細かなルールや精度への要求を「面倒くさい」「窮屈だ」と感じてしまうかもしれません。

また、検査工程では、製品の細部まで注意深く観察し、微細な欠陥を見つけ出す集中力と根気が必要です。細かい違いを見分けるのが苦手だったり、長時間同じものを見続けるのが苦痛だったりする人には、不向きな仕事と言えるでしょう。

「神は細部に宿る」という言葉が示すように、ものづくりの世界では細部へのこだわりが品質を決定づけます。もしあなたが自分の性格を「大雑把」だと自覚しているなら、その性格が許容されない製造業の厳格な環境で、大きなストレスを抱えることになるかもしれません。

「やめとけ」だけじゃない!製造業で働くメリット

ここまで製造業のネガティブな側面に焦点を当ててきましたが、もちろん多くの人が製造業で働き続けているのには、それだけの魅力やメリットがあるからです。「やめとけ」という意見だけで判断せず、ポジティブな側面にも目を向けてみましょう。

未経験・学歴不問の求人が多い

製造業は、他の業界に比べて未経験者や学歴を問わない求人が非常に多いという大きなメリットがあります。これは、キャリアチェンジを考えている人や、学歴に自信がない人にとって、新たなスタートを切るための大きなチャンスとなります。

多くの企業では、入社後に充実した研修制度やOJT(On-the-Job Training)が用意されています。先輩社員がマンツーマンで丁寧に指導してくれる体制が整っているため、専門的な知識やスキルがなくても、働きながら着実に仕事を覚えていくことができます。

特に生産ラインの作業員などは、学歴や職歴よりも、真面目にコツコツと取り組む姿勢や、ルールを守る規律性といった人柄が重視される傾向があります。そのため、これまで全く異なる業界で働いていた人でも、意欲さえあれば採用される可能性は十分にあります。

「新しいことに挑戦したいけれど、スキルも経験もない」と悩んでいる人にとって、製造業は社会人としての再スタートを切りやすい、間口の広い業界であると言えるでしょう。

大手企業が多く雇用が安定している

製造業は日本の経済を支える基幹産業であり、自動車、電機、化学、食品など、各分野に世界的に有名な大手企業が数多く存在します。こうした企業は経営基盤が安定しており、景気の変動に比較的強いのが特徴です。

大手メーカーに就職できれば、倒産のリスクは極めて低く、長期的に安定した雇用が見込めます。終身雇用という考え方は薄れつつありますが、製造業の大手企業では依然として長く働き続ける社員が多く、安定志向の人にとっては非常に魅力的な環境です。

また、大手企業は労働組合がしっかりと機能していることが多く、不当な解雇やサービス残業といった問題が起こりにくい傾向にあります。コンプライアンス意識も高く、法律に基づいた健全な労働環境が整備されている点も、安心して働ける大きな要因です。

日本が「ものづくり大国」である限り、製造業が完全になくなることは考えられません。もちろん業界による浮き沈みはありますが、産業全体として見たときの雇用の安定性は、製造業の大きな強みの一つです。

一人で黙々と作業に集中できる

人間関係のセクションでは閉鎖性をデメリットとして挙げましたが、これは見方を変えれば大きなメリットにもなります。「人と話すのが苦手」「対人関係のストレスなく働きたい」と考えている人にとって、製造業の現場は理想的な環境かもしれません。

作業中は、目の前の機械や製品に集中することが求められ、不要な会話はほとんどありません。自分のペースで黙々と作業を進めることができるため、他人に気を遣ったり、複雑な人間関係に悩まされたりすることが少ないのです。

営業職のように常に人と接し、気を配らなければならない仕事や、オフィスワークのように周囲の雑談や電話が気になる環境が苦手な人にとっては、静かに自分の世界に没頭できる製造業の職場は、非常に心地よく感じられるでしょう。

もちろん、チームでの連携や報告・連絡・相談は必要ですが、仕事時間の大部分を一人で集中して過ごせる点は、特定のタイプの人にとっては、他の何物にも代えがたい魅力となります。

ものづくりに関わる達成感がある

単純作業の繰り返しでやりがいを感じにくいという側面がある一方で、自分の仕事が形になり、一つの製品として完成していく過程に関われることは、製造業ならではの大きな達成感につながります。

最初はただの材料や部品だったものが、自分の手や多くの人の手を経て、徐々に製品としての姿を現していく。そして最終的に完成した製品が、世の中に出て誰かの役に立っている。この一連の流れを実感できるのは、ものづくりに関わる仕事の醍醐味です。

自分が組み立てた自動車が街を走っていたり、自分が製造に関わった食品がスーパーに並んでいたりするのを目にしたとき、「これは自分が作ったんだ」という誇らしさや、社会に貢献しているという実感が湧いてきます。

日々の作業は地味で単調に感じられるかもしれませんが、その一つ一つの積み重ねが、価値ある製品を生み出しているのです。この「ものづくりの手応え」は、デスクワークでは得難い、製造業ならではの特別なやりがいと言えるでしょう。

休日がカレンダー通りで予定を立てやすい

休みが取りにくいというデメリットを挙げましたが、これも裏を返せばメリットになります。多くの工場では「工場カレンダー」によって年間の休日が決められており、特にゴールデンウィーク、夏季休暇(お盆)、年末年始は、一般的な企業よりも長い連休が設定されているケースが多くあります。

サービス業や小売業のように、世間が休みのときに忙しくなる仕事とは対照的に、カレンダー通りに休めるため、家族や友人との予定を合わせやすいのが特徴です。

また、長期休暇の日程がかなり早い段階で決まるため、旅行や帰省の計画を立てやすいという利点もあります。航空券やホテルを早めに予約することで、費用を安く抑えることも可能です。

平日の突発的な有給休暇は取得しにくい場合があるかもしれませんが、「休むときはしっかり休む」というメリハリのついた働き方ができる点は、プライベートを充実させたい人にとって大きなメリットです。

福利厚生が充実している企業が多い

特に大手メーカーを中心に、製造業は従業員の生活を支える福利厚生が非常に充実している傾向があります。これは、従業員に長く安定して働いてもらうことを重視してきた、製造業の歴史的な背景が関係しています。

具体的な福利厚生の例としては、以下のようなものが挙げられます。

| 福利厚生の種類 | 具体的な内容例 |

|---|---|

| 住宅関連 | 独身寮・社宅の提供、住宅手当(家賃補助)、持ち家取得支援制度など |

| 食事関連 | 安価で利用できる社員食堂、食事手当など |

| 家族関連 | 家族手当(配偶者・扶養者手当)、育児・介護休業制度、企業内保育所など |

| 健康・医療 | 定期健康診断、人間ドックの補助、産業医による健康相談など |

| 財産形成 | 財形貯蓄制度、持株会制度、退職金・企業年金制度など |

| その他 | 保養所・レジャー施設の割引利用、資格取得支援制度、各種お祝い金(結婚・出産)など |

これらの福利厚生は、給与という目に見える報酬以外で、従業員の可処分所得を増やし、生活の安定に大きく貢献します。特に、家賃負担を軽減できる寮・社宅や住宅手当は、生活コストを大幅に削減できるため、非常に大きなメリットと言えるでしょう。企業の福利厚生の手厚さは、従業員を大切にする姿勢の表れでもあります。

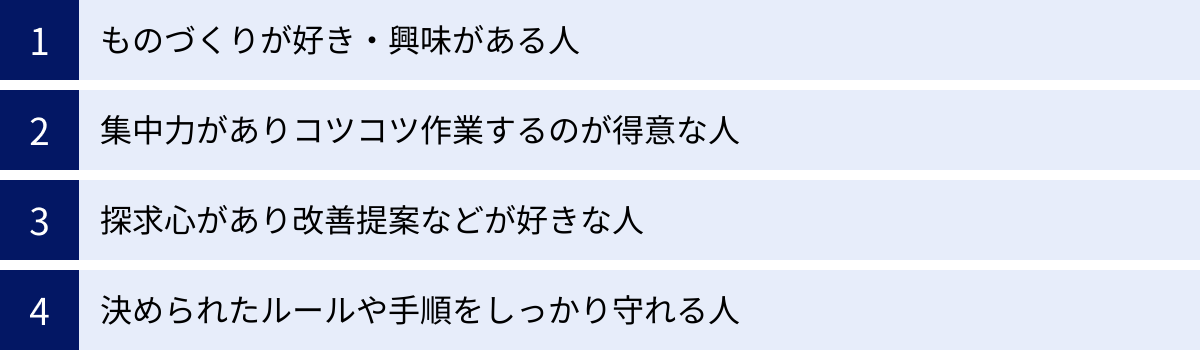

製造業に向いている人の特徴

メリット・デメリットを踏まえた上で、どのような人が製造業で輝けるのでしょうか。ここでは、製造業に特に向いている人の特徴を4つ紹介します。

ものづくりが好き・興味がある人

何よりもまず、「ものづくり」そのものに対する興味や愛情があることは、製造業で働く上で最も重要な素質です。

自分が作っている製品に興味が持てれば、日々の単純作業も「この製品を完成させるための一歩だ」と前向きに捉えることができます。製品の仕組みや構造に関心があれば、「なぜこの作業が必要なのか」「どうすればもっと良くなるのか」といった探求心が生まれ、仕事へのモチベーションにつながります。

プラモデル作りやDIY、機械いじりなどが好きな人は、その「好き」という気持ちを仕事に直結させられる可能性があります。自分の手で何かを作り上げ、形にすることに喜びを感じる人にとって、製造業は天職となり得ます。

逆に、製品に全く興味が持てないまま働いていると、仕事はただの苦痛な作業になってしまいます。自分がどんな製品の製造に関わりたいのか(車、家電、食品、精密機器など)を考えることが、やりがいを持って働くための第一歩です。

集中力がありコツコツ作業するのが得意な人

製造業の現場では、長時間にわたって同じ作業を正確に繰り返すことが求められます。そのため、高い集中力を維持し、地道な作業を苦としない「コツコツ型」の人が非常に向いています。

周囲の環境に気を取られることなく、目の前の作業に没頭できる能力は、品質の高い製品を生み出す上で不可欠です。少しの変化や違和感にもすぐに気づける注意力も、不良品を見逃さないために重要なスキルとなります。

飽きっぽく、次々と新しい刺激を求めるタイプの人とは対照的に、決められたルールの中で、黙々と一つのことを追求するのが好きな人は、製造業の仕事でその能力を最大限に発揮できるでしょう。「気づいたら何時間も経っていた」というような、高い没入力を持つ人には最適な環境です。

探求心があり改善提案などが好きな人

「単純作業の繰り返し」というイメージとは裏腹に、優れた製造現場では常に「カイゼン(改善)」が求められています。現状の作業方法に満足せず、「もっと効率的にできないか」「もっと安全に作業できないか」「品質をさらに高める方法はないか」と考える探求心のある人は、製造業で高く評価されます。

日々の業務の中で問題点を見つけ出し、その解決策を考えて提案する。こうした主体的な姿勢は、現場の生産性を向上させるだけでなく、自分自身の仕事に工夫や面白みをもたらします。QCサークル活動などに積極的に参加し、チームで課題解決に取り組むことにやりがいを感じる人もいるでしょう。

ただ言われたことをこなすだけでなく、常に「なぜ?」を考え、より良い方法を模索する探求心は、単純な作業員から、現場をリードするリーダーへと成長していくための重要な資質となります。

決められたルールや手順をしっかり守れる人

製造業におけるルールや手順(作業標準)は、製品の品質を保証し、作業員の安全を守るための生命線です。そのため、決められたことをその通りに、忠実に実行できる真面目さや規律性は、何よりも大切な素質と言えます。

「これくらい大丈夫だろう」という自己判断や、「面倒だから」と手順を省略するような行動は、重大な品質問題や労働災害につながりかねません。自分の判断や感情を挟まず、客観的なルールに従って行動できる人が求められます。

この「ルールを遵守する」という能力は、一見すると誰にでもできそうですが、毎日同じ作業を繰り返す中で、慣れからくる気の緩みを排し、常に基本に忠実であり続けることは、実は非常に難しいことです。この当たり前のことを当たり前にできる誠実さこそが、製造業における信頼の基礎となります。

製造業の将来性は本当にないのか?

「AIに仕事を奪われる」という不安から、製造業の将来性を疑問視する声もあります。しかし、本当に製造業には未来がないのでしょうか。ここでは、自動化の影響と、今後求められる人材について解説します。

AIや自動化でなくなる仕事・残る仕事

AIやロボットによる自動化が進むことで、間違いなく一部の仕事は減少、あるいはなくなっていくでしょう。しかし、それは製造業の終わりを意味するわけではありません。仕事の内容が変化し、人間に求められる役割が変わっていくだけです。

具体的には、以下のように仕事が変化していくと考えられます。

| 仕事の例 | |

|---|---|

| なくなる・減少する仕事 | ・単純な部品の組立、はんだ付け ・目視による外観検査 ・定型的な製品の梱包、箱詰め ・決まったルートでの部品や製品の運搬 |

| 残る・新たに生まれる仕事 | ・AIや産業用ロボットの導入設計、プログラミング ・自動化設備の監視、メンテナンス、トラブルシューティング ・蓄積された生産データの分析と、それに基づく生産プロセスの改善 ・非定型的な作業や、人間の繊細な感覚が必要な複雑な組立・検査 ・新しい製品や生産技術の研究開発(R&D) ・サプライチェーン全体の管理や最適化 |

つまり、AIやロボットに「指示を出す側」「管理・メンテナンスする側」「AIではできない複雑な判断や創造を行う側」の仕事は、今後ますます重要性が増していきます。 単純作業が機械に置き換わることで、人間はより付加価値の高い、創造的な業務に集中できるようになる、と捉えることもできます。

製造業の将来性は、決して暗いものではありません。むしろ、スマートファクトリー化やIoTの導入など、デジタル技術との融合によって、新たな成長のステージを迎えようとしています。重要なのは、この変化の波に乗り遅れないことです。

今後も必要とされるスキルや知識

こうした変化の時代において、製造業で長期的に活躍し続けるためには、どのようなスキルや知識が必要になるのでしょうか。

- IT・デジタルリテラシー: 今後、工場のあらゆる設備がネットワークにつながり、データが収集されるようになります。AIやIoT、データ分析に関する基本的な知識は、職種を問わず必須のスキルとなるでしょう。

- ロボット・機械制御の知識: 産業用ロボットの操作(ティーチング)や、PLC(シーケンス制御)によるプログラミング、設備の保全・メンテナンス技術は、自動化された工場を動かす上で核となるスキルです。

- 品質管理(QC)の専門知識: 自動化が進んでも、最終的な品質を保証するのは人間の役割です。統計的品質管理(SQC)の手法や、品質マネジメントシステム(ISO9001など)に関する深い知識は、市場価値の高い専門性となります。

- 課題発見・解決能力: ただ作業をこなすだけでなく、データや現場の状況から課題を見つけ出し、具体的な改善策を立案・実行できる能力は、AIには代替できない人間ならではの価値です。

- コミュニケーション能力: 自動化が進むと、生産技術、情報システム、品質保証、現場の作業員など、異なる専門性を持つ人々が連携して仕事を進める機会が増えます。円滑なコミュニケーション能力の重要性は、むしろ高まると言えるでしょう。

「やめとけ」と言われるような単純作業に安住するのではなく、こうした新しいスキルを主体的に学び続ける姿勢こそが、製造業における将来性を自らの手で切り拓く鍵となります。

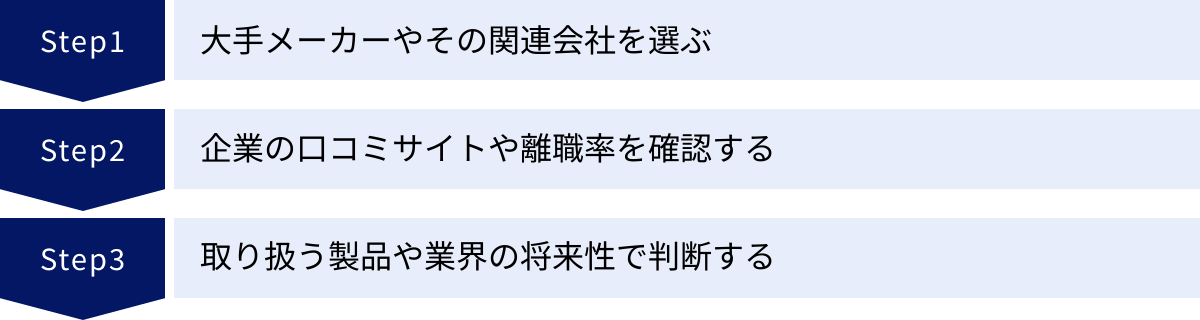

後悔しない!ホワイトな製造業の企業を見つける3つのポイント

「製造業で働きたいけれど、ブラック企業は避けたい」。そう考えるのは当然のことです。ここでは、労働環境が良く、将来性のある「ホワイトな製造業」の企業を見つけるための3つのポイントを紹介します。

① 大手メーカーやその関連会社を選ぶ

一般的に、企業規模が大きいほど、労働環境やコンプライアンス体制が整備されている傾向があります。大手メーカーや、その主要なグループ会社は、比較的ホワイトである可能性が高いと言えます。

大手企業は社会的信用を重視するため、労働基準法などの法令を遵守する意識が高いです。サービス残業や過度な長時間労働は厳しく管理されており、労働組合の力が強いことも、従業員の権利が守られやすい要因となっています。

また、経営基盤が安定しているため、給与水準や賞与が高く、福利厚生も充実しています。研修制度やキャリアパスが整備されていることも多く、長期的な視点でキャリアを築きやすい環境です。

もちろん、「大手だから絶対に安心」というわけではありませんが、ブラック企業を避けるという観点では、まず大手とその関連会社から検討を始めるのが最も確実な方法の一つです。

② 企業の口コミサイトや離職率を確認する

企業の公式ウェブサイトや求人票だけでは、社内のリアルな雰囲気はわかりません。そこで活用したいのが、実際にその企業で働いていた、あるいは働いている社員による口コミサイトです。

こうしたサイトでは、給与、残業時間、有給休暇の取得しやすさ、人間関係、社風といった、外部からは見えにくい内部情報に関する生の声を知ることができます。ポジティブな意見とネガティブな意見の両方に目を通すことで、その企業の長所と短所を客観的に把握できるでしょう。

また、離職率や平均勤続年数も、企業の働きやすさを測る重要な指標です。離職率が極端に高い、あるいは平均勤続年数が著しく短い企業は、労働環境や人間関係に何らかの問題を抱えている可能性が疑われます。これらのデータは、就職四季報などの書籍や、企業の採用サイト、IR情報などで確認できる場合があります。客観的なデータと主観的な口コミを組み合わせることで、企業選びの精度は格段に上がります。

③ 取り扱う製品や業界の将来性で判断する

長く安心して働くためには、その企業が属する業界や、取り扱っている製品の将来性を見極めることも非常に重要です。いくら現時点での待遇が良くても、斜陽産業に属していては、将来的に事業が縮小したり、経営が不安定になったりするリスクがあります。

逆に、今後も成長が見込まれる分野の企業であれば、雇用の安定性が高いだけでなく、自身のスキルアップやキャリアアップの機会にも恵まれる可能性が高いです。

【将来性が期待できる分野の例】

- 半導体・電子部品: DXやAI、EV化の進展に伴い、需要は世界的に拡大しています。

- EV(電気自動車)・次世代バッテリー: 脱炭素社会の実現に向けた中核技術です。

- 医療機器・医薬品: 高齢化社会の進展に伴い、安定した需要が見込めます。

- 産業用ロボット・自動化設備: 人手不足を背景に、あらゆる産業で導入が進んでいます。

- 再生可能エネルギー関連: 風力発電の部品や太陽光パネルなど、環境分野も成長市場です。

企業のIR情報(投資家向け情報)や、業界団体のレポート、経済ニュースなどをチェックし、その企業がどのような市場で、どのような強みを持って事業を展開しているのかを分析してみましょう。目先の待遇だけでなく、5年後、10年後を見据えた視点で企業を選ぶことが、後悔しないための重要なポイントです。

製造業を辞めたい人におすすめの転職先

現在製造業で働いていて、「もう辞めたい」と考えている方もいるでしょう。製造業で培った経験やスキルは、他の業界や職種でも活かすことができます。ここでは、製造業からの転職先として考えられる選択肢を5つ紹介します。

条件の良い他の製造業

「今の会社は嫌だが、ものづくり自体は嫌いではない」。そう感じるなら、労働環境や待遇の良い、他の製造業の企業へ転職するのが最も現実的な選択肢かもしれません。

同じ製造業でも、企業文化や扱う製品、労働条件は千差万別です。前述の「ホワイトな企業の見つけ方」を参考に、給与水準が高い、年間休日が多い、残業が少ない、将来性のある製品を扱っているといった、自分の希望条件に合う企業を探してみましょう。

特に、NC旋盤やCAD、品質管理、設備保全といった専門スキルがあれば、即戦力として好条件で採用される可能性があります。今の会社で培った経験を武器に、より良い環境を目指すことは十分に可能です。

IT業界・Web業界

一見すると全く異なる業界ですが、製造業からIT業界への転職は親和性が高いケースがあります。特に、生産管理や品質管理の経験者は、業務プロセスの課題を理解しているため、工場の業務を効率化するシステムの開発(生産管理システム、在庫管理システムなど)を行うSlerやITコンサルタントとして活躍できる可能性があります。

また、製造業で求められる論理的思考力や、地道に課題を解決していく力は、プログラマーやシステムエンジニアといった職種でも活かすことができます。未経験からでも、プログラミングスクールなどでスキルを習得すれば、キャリアチェンジは可能です。

営業職

自社製品に関する深い知識は、営業職に転職する際の大きな武器になります。特に、同じメーカーや同業他社の営業職(技術営業・セールスエンジニア)であれば、製造現場で得た知識を活かして、顧客に対して技術的な視点から説得力のある提案ができます。

「黙々と作業するよりも、人と話す方が好き」「自分の知識を活かして顧客の課題を解決したい」という人には、営業職が向いているかもしれません。コミュニケーション能力に自信があれば、異業種の営業職に挑戦する道もあります。

施工管理

建設業界の施工管理職も、製造業からの転職先として考えられます。施工管理は、工事現場において品質・コスト・工程・安全を管理する仕事です。ものづくりのプロセス全体を管理するという点で、製造業の生産管理や品質管理と共通点が多く、現場での経験を活かしやすい職種です。

大規模な建造物が完成していく過程に携われるため、製造業とはまた違ったスケールの大きな達成感を得ることができます。人手不足が深刻な業界でもあるため、未経験者でも採用されやすい傾向があります。

運送・ドライバー

「一人で黙々と仕事がしたい」「対人関係のストレスから解放されたい」という理由で転職を考えるなら、トラックドライバーなどの運送業も選択肢の一つです。

自分のペースで仕事を進められる点や、運転中は一人になれる点は、製造業の現場作業と共通しています。工場でフォークリフトの運転経験があれば、その資格を活かせる職場も見つかるでしょう。成果が歩合給として反映されやすい面もあり、頑張り次第で高収入を目指すことも可能です。

まとめ

本記事では、「製造業はやめとけ」と言われる12の理由から、メリット、向いている人・向いていない人の特徴、将来性、そしてキャリアチェンジの選択肢まで、幅広く掘り下げてきました。

「やめとけ」と言われる背景には、給与、労働環境(3K)、体力的な負担、将来への不安など、確かに厳しい現実が存在します。特に、単純作業の繰り返しや閉鎖的な人間関係は、人によっては大きな苦痛となり得ます。

しかし、その一方で、未経験から挑戦しやすく、雇用が安定しており、ものづくりの達成感や充実した福利厚生といった、他にはない大きな魅力があることも事実です。一人で黙々と作業に集中したい人や、コツコツと物事を進めるのが得意な人にとっては、まさに天職とも言える環境でしょう。

重要なのは、「製造業」と一括りにせず、自分自身の適性や価値観と照らし合わせ、多角的な視点で判断することです。

- 自分は体力に自信があるか? ルーティンワークは苦にならないか?

- ものづくりに興味があり、ルールを守って地道に作業できるか?

- 将来を見据え、AI時代にも通用するスキルを学ぶ意欲があるか?

これらの問いに自問自答することで、あなたが製造業に向いているのか、あるいは別の道を模索すべきなのかが見えてくるはずです。

もし製造業への道を選ぶのであれば、後悔しないために「ホワイトな企業」を見極める視点が不可欠です。大手企業やその関連会社を軸に、口コミサイトや離職率といった客観的なデータを活用し、将来性のある分野で事業を展開している企業を選ぶようにしましょう。

「製造業はやめとけ」という言葉は、あくまで一つの側面を切り取った意見に過ぎません。この記事で得た情報を元に、ご自身のキャリアについて深く考え、納得のいく選択をされることを願っています。