日本の基幹産業である製造業は今、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速、グローバル競争の激化、少子高齢化に伴う人材不足といった、かつてないほどの大きな変革の波に直面しています。このような状況下で、企業が持続的に成長し、競争力を維持・強化していくためには、常に最新の技術動向や市場の変化を捉え、自社の課題解決に繋げる能動的な情報収集と学習が不可欠です。

その最も有効な手段の一つが「セミナー」への参加です。製造業向けセミナーは、特定のテーマについて専門家から体系的な知識を学べるだけでなく、業界の最新トレンドや他社の取り組み事例を知り、さらには新たな人脈を築く絶好の機会を提供してくれます。

しかし、一言で「製造業向けセミナー」と言っても、そのテーマはDXやAI活用から、伝統的な生産管理手法、人材育成、マーケティングまで多岐にわたります。また、開催形式もオンライン・オフラインと様々で、無数の選択肢の中から自社の目的や課題に本当に合ったセミナーを見つけ出すのは容易ではありません。

そこでこの記事では、製造業に従事する経営者、管理者、現場担当者の皆様に向けて、製造業向けセミナーの基礎知識から、具体的な選び方、参加効果を最大化するコツまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新の情報に基づき、信頼できるおすすめのセミナー・イベントプラットフォームを10件厳選してご紹介します。

この記事を通じて、貴社にとって最適な学びの機会を見つけ、事業成長の新たな一歩を踏み出すための具体的なヒントを得ていただければ幸いです。

目次

製造業向けセミナーとは

製造業向けセミナーとは、製造業に特化したテーマを取り扱い、専門的な知識やスキル、最新情報を提供することを目的とした講演会や研修会のことです。参加者は、講師の話を聴講する形式が一般的ですが、ワークショップやグループディスカッションを取り入れた実践的な形式のものも増えています。

現代の製造業は、これまで経験したことのないような複雑で多様な課題に直面しています。例えば、熟練技術者の高齢化による技術伝承の問題、消費者ニーズの多様化に対応するための多品種少量生産へのシフト、そして、IoTやAIといったデジタル技術を活用した「スマートファクトリー」の実現など、取り組むべきテーマは山積しています。

こうした課題を自社だけの知識や経験で乗り越えることには限界があります。そこで、外部の専門家の知見を借り、業界全体の動向を把握する場として、セミナーの重要性がますます高まっています。

セミナーに参加する対象者は、その目的やテーマによって様々です。

- 経営層・役員クラス: 企業の将来を左右する経営戦略、DX推進、M&A、新規事業開発、組織改革といったマクロな視点のテーマに関心が高い層です。業界のトップランナーやコンサルタントが登壇するセミナーで、自社の舵取りのヒントを探します。

- 工場長・製造部長などの管理者クラス: 生産性向上、品質管理、コスト削減、サプライチェーンマネジメント、人材育成など、現場のオペレーションを最適化するための具体的な手法や管理技術を学びます。部下の育成や組織力の強化に繋がるテーマも重要です。

- 現場の技術者・担当者クラス: 特定の技術(例:CAD/CAM、溶接技術、プログラミング)のスキルアップ、新しい工作機械やツールの情報収集、業務効率化のためのITツール活用法など、日々の業務に直結する実践的な知識やノウハウを求めます。

近年では、インターネット技術の進化により、セミナーの開催形式も大きく変化しました。従来は特定の会場に集まる「オフライン(対面)形式」が主流でしたが、現在ではインターネットを通じてどこからでも参加できる「オンライン形式(ウェビナー)」が急速に普及しています。オンラインセミナーは、移動時間やコストがかからないという大きなメリットがあり、地方の企業や多忙な担当者でも気軽に参加しやすくなりました。さらに、両方の利点を組み合わせた「ハイブリッド形式」のセミナーも登場しています。

例えば、人手不足に悩む地方の中小製造業の経営者がいたとします。彼は、工場の自動化に関心はあるものの、何から手をつければよいか分からずにいました。そんな時、無料で参加できる「中小製造業のためのロボット導入入門」というオンラインセミナーを見つけました。セミナーでは、導入コストを抑える方法や、具体的な導入プロセス、活用事例(架空)などが紹介され、これまで漠然としていた自動化への道筋が具体的にイメージできるようになりました。これが、製造業向けセミナーが持つ価値の一例です。

このように、製造業向けセミナーは、各階層の従業員がそれぞれの立場で抱える課題を解決し、企業全体の競争力を向上させるための強力なツールと言えるでしょう。

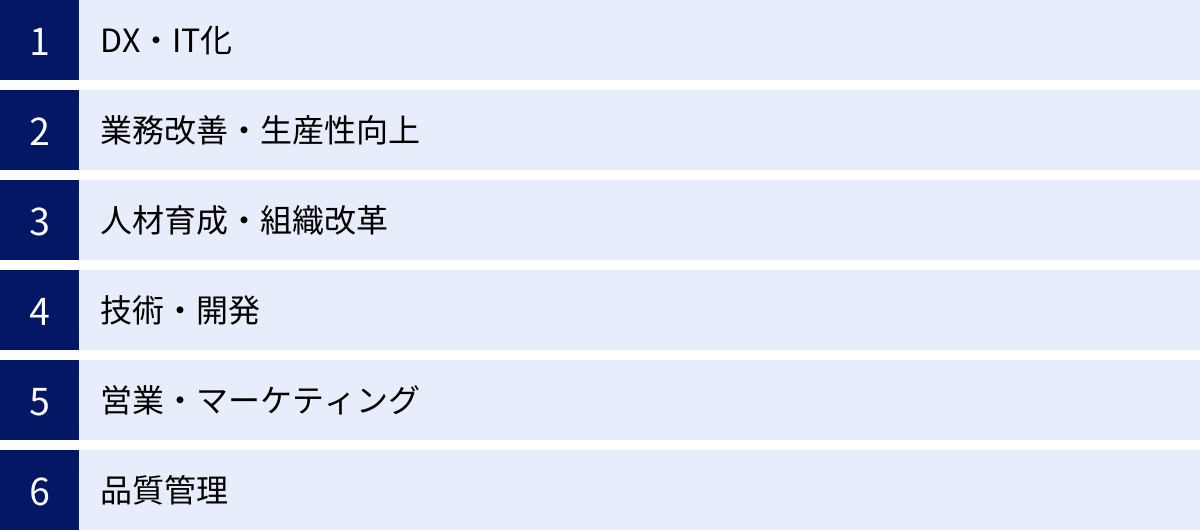

製造業向けセミナーで学べる主なテーマ

製造業向けセミナーで扱われるテーマは、非常に幅広く、時代と共に変化し続けています。ここでは、近年特に注目されている主要な6つのテーマについて、それぞれどのような内容が学べるのかを具体的に解説します。自社が抱える課題がどのテーマに該当するのかを確認し、セミナー選びの参考にしてください。

DX・IT化

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)・IT化は、今や避けては通れない最重要テーマの一つです。この分野のセミナーでは、デジタル技術を活用して生産プロセスを根本から変革し、新たな価値を創造するための知識や手法を学びます。

具体的なトピックとしては、以下のようなものが挙げられます。

- スマートファクトリー: 工場内の設備や機器をIoT(モノのインターネット)で繋ぎ、収集したデータをAI(人工知能)で分析・活用することで、生産の最適化・自動化を目指す考え方です。セミナーでは、スマートファクトリーの概念から、実現に向けた具体的なステップ、必要な技術要素(センサー、ネットワーク、データ分析基盤など)について解説されます。

- IoT・AI活用: 予知保全(設備の故障を事前に予測する)、外観検査の自動化、需要予測の高度化など、IoTやAIを製造現場の特定課題に適用するための具体的な手法や事例が紹介されます。プログラミングの知識がなくても使えるAIツールや、スモールスタートで始めるIoT導入の方法など、実践的な内容が多く含まれます。

- 5G: 超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続といった特徴を持つ次世代通信規格「5G」が、製造業にどのようなインパクトを与えるかを学びます。例えば、工場の無線化によるレイアウトフリーの実現、遠隔地からの重機操作、高精細映像を活用した品質管理などがテーマとなります。

- サイバーセキュリティ: 工場がネットワークに繋がることで、サイバー攻撃のリスクも増大します。生産ラインの停止といった甚大な被害を防ぐため、工場特有のセキュリティ対策(OTセキュリティ)の考え方や、具体的なソリューションについて学ぶセミナーの重要性が高まっています。

これらのセミナーは、「最新技術の動向は知っているが、自社でどう活用すればいいか分からない」と感じている経営者やIT担当者にとって、具体的なアクションプランを立てるための貴重な情報源となります。

業務改善・生産性向上

業務改善・生産性向上は、製造業にとって永遠のテーマです。この分野のセミナーでは、トヨタ生産方式に代表されるような、現場のムダを徹底的に排除し、効率的な生産体制を構築するための伝統的かつ普遍的な手法を学びます。デジタル技術の活用が注目される一方で、こうした地道な改善活動の重要性が見直されています。

主なテーマは以下の通りです。

- 5S活動: 「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5つのSを徹底することで、職場の環境を整え、業務の効率化と安全性の向上を図る活動です。セミナーでは、5Sの基本的な考え方から、現場に定着させるための具体的な進め方、リーダーの役割、評価方法などを学びます。

- カイゼン: 現場の作業者が中心となり、日々の業務の中で「ムダ・ムラ・ムリ」を見つけ出し、継続的に改善していく活動です。なぜなぜ分析などの問題解決手法や、改善提案制度の活性化方法などがテーマとなります。

- リーン生産方式: 顧客にとって価値のあること(Value)に焦点を当て、それ以外のムダなプロセスを徹底的に排除する考え方です。バリューストリームマッピング(価値の流れの可視化)といった手法を学び、リードタイムの短縮や在庫削減を目指します。

- TOC(制約理論): 工場全体の生産能力は、最も能力の低い工程(ボトルネック)によって決まるという考え方に基づき、そのボトルネックを特定し、集中的に改善することで全体のパフォーマンスを向上させる手法です。

これらのセミナーは、「日々の業務に追われ、改善活動が進まない」「コスト削減のアイデアが枯渇してきた」といった課題を抱える工場長や現場リーダーにとって、新たな視点や具体的な改善ツールを得る良い機会となります。

人材育成・組織改革

少子高齢化による労働人口の減少は、製造業にとって深刻な問題です。限られた人材で高い生産性を維持・向上させるためには、戦略的な人材育成と、従業員が意欲的に働ける組織作りが不可欠です。このテーマのセミナーでは、人と組織に関する課題解決のヒントを学びます。

学べる内容は多岐にわたります。

- 技術伝承: 熟練技術者が持つ技能やノウハウといった「暗黙知」を、いかにして若手に継承していくかが大きな課題です。セミナーでは、作業の標準化、マニュアル作成のコツ、動画やITツールを活用した効果的な教育方法などを学びます。

- 多能工化: 一人の従業員が複数の工程や業務を担当できるように育成することです。これにより、欠員が出た際にも柔軟に対応でき、生産ラインの安定稼働に繋がります。多能工化の計画的な進め方や、スキルマップの活用法などがテーマとなります。

- リーダーシップ育成: 現場をまとめ、改善活動を牽引するリーダーの存在は不可欠です。次世代リーダーに求められるスキル(コミュニケーション、問題解決、部下指導など)を体系的に学ぶプログラムが提供されます。

- 組織風土改革: 従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、変化に強く、自律的に動ける組織を作るための考え方や施策を学びます。心理的安全性やコミュニケーションの活性化などがキーワードとなります。

これらのセミナーは、「若手が育たない、定着しない」「現場に活気がない」といった悩みを抱える経営者や人事・総務担当者にとって、具体的な打ち手を見つけるための重要な学びの場となります。

技術・開発

技術革新のスピードが速まる中で、自社の製品やサービスの競争力を維持するためには、常に最新の技術動向をキャッチアップし、開発プロセスを効率化していく必要があります。この分野のセミナーでは、製品開発や設計に関わる専門的な技術やトレンドを学びます。

主なテーマは以下の通りです。

- 新素材: カーボンファイバー、セルロースナノファイバー、機能性フィルムなど、製品の軽量化や高機能化に繋がる新しい素材の特性や加工技術、応用事例について学びます。

- 3Dプリンティング(AM:Additive Manufacturing): 樹脂や金属の材料を積層して立体物を造形する技術です。試作品の製作期間を大幅に短縮したり、従来の工法では作れなかった複雑な形状の部品を製造したりできます。最新の3Dプリンターの動向や、設計・活用ノウハウがテーマとなります。

- CAE(Computer Aided Engineering): コンピュータ上で製品の設計・解析シミュレーションを行う技術です。試作品を作らずに強度や熱、流体などの性能を評価できるため、開発コストの削減と期間短縮に大きく貢献します。効果的なCAEの活用法や、解析精度の向上に関するセミナーが開催されています。

- 環境対応技術: SDGsやカーボンニュートラルへの関心の高まりを受け、製品の省エネ設計、リサイクルしやすい材料の選定、環境規制(例:RoHS指令)への対応など、環境に配慮したモノづくりに関する知識が求められています。

これらのセミナーは、常に新しい技術情報を求め、より良い製品を生み出したいと考える研究開発部門や設計部門の技術者にとって、欠かせない情報収集の場です。

営業・マーケティング

「良いモノを作れば売れる」という時代は終わり、高い技術力をいかにして顧客に伝え、販売に繋げていくかというマーケティング視点が製造業にも不可欠になっています。特にBtoB(企業間取引)が中心の製造業において、従来のルート営業や展示会出展だけに頼らない、新しいアプローチが求められています。

この分野のセミナーで学べる内容は以下の通りです。

- BtoBマーケティングの基礎: ターゲット顧客の明確化、自社の強みの言語化、効果的な情報発信の方法など、製造業が取り組むべきマーケティングの基本戦略を学びます。

- デジタルマーケティング: 専門性の高い情報を掲載したWebサイト(オウンドメディア)の運営、SEO(検索エンジン最適化)、Web広告、メールマガジンなどを活用して、見込み顧客を獲得・育成する手法です。

- コンテンツマーケティング: 技術ブログや導入事例、ホワイトペーパー(お役立ち資料)といった有益なコンテンツを発信することで、顧客からの信頼を獲得し、問い合わせに繋げる戦略を学びます。

- 海外販路開拓: 海外市場の調査方法、海外の展示会への効果的な出展方法、貿易実務の基礎、現地の代理店との付き合い方など、グローバルにビジネスを展開するためのノウハウがテーマとなります。

技術力には自信があるものの、「新規顧客の開拓に苦戦している」「自社の技術力をうまくアピールできていない」と感じている経営者や営業・マーケティング担当者にとって、新たな突破口を開くきっかけとなるでしょう。

品質管理

「Made in Japan」の信頼を支えてきたのは、言うまでもなくその高い品質です。顧客からの信頼を維持し、企業の存続基盤を強固にするためには、徹底した品質管理活動が不可欠です。この分野のセミナーでは、品質を安定・向上させるための科学的な管理手法や考え方を学びます。

主なテーマは以下の通りです。

- QC(Quality Control)七つ道具: パレート図、特性要因図、ヒストグラムなど、品質管理の問題解決に用いられる基本的なデータ分析手法です。これらの使い方を改めて学び、現場でのデータ活用を促進します。

- 統計的品質管理(SQC): 製造工程のデータを統計的に分析し、工程が安定した状態にあるかを監視・管理する手法です。勘や経験だけに頼らない、客観的なデータに基づいた品質管理を目指します。

- ISO9001: 品質マネジメントシステムの国際規格です。規格の要求事項の解説や、認証取得・維持のための内部監査員の育成などを目的としたセミナーが開催されています。

- FMEA(故障モード影響解析): 製品や工程に潜む潜在的な故障モード(不具合)を事前に洗い出し、その影響度を評価して、未然に防止策を講じるための手法です。

これらのセミナーは、「不良品の発生率がなかなか下がらない」「顧客からのクレームを減らしたい」という課題を持つ品質管理・品質保証部門の担当者や、製造現場の管理者にとって、品質レベルを一段階引き上げるための実践的な知識を提供してくれます。

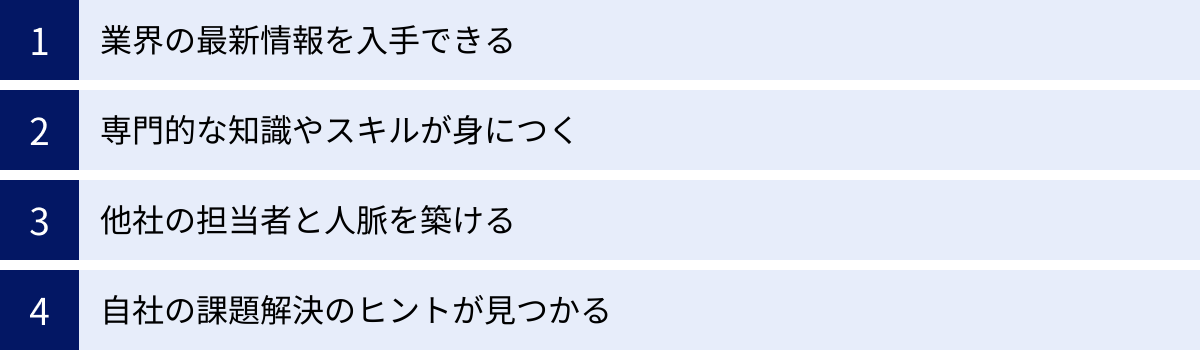

製造業向けセミナーに参加するメリット

日々の業務が忙しい中で、時間や費用をかけてセミナーに参加することに躊躇する方もいるかもしれません。しかし、セミナーへの参加は、目先の業務をこなすだけでは得られない、多くの価値あるメリットをもたらします。ここでは、製造業向けセミナーに参加することで得られる主な4つのメリットについて、具体的に解説します。

業界の最新情報を入手できる

製造業界は、技術革新、法規制の変更、市場ニーズの変化など、常に動き続けています。これらの情報を自社だけで、しかも網羅的に収集し続けるのは非常に困難です。セミナーは、各分野の専門家が最新の情報を整理し、分かりやすく解説してくれるため、効率的に業界の動向をキャッチアップする絶好の機会となります。

例えば、以下のような情報を得られます。

- 技術トレンド: AIやIoT、3Dプリンティングといった先端技術の最新動向や、それらが製造現場でどのように活用され始めているのか、具体的な事例を交えて知ることができます。自社が次に投資すべき技術領域を見極める上での重要な判断材料になります。

- 市場動向: 特定の業界(例:自動車、半導体、医療機器)の市場規模の推移、今後の需要予測、競合他社の動向など、自社の事業戦略を立てる上で欠かせないマクロな情報を得ることができます。

- 法改正・規制: 環境規制(例:カーボンニュートラル関連法)、安全規制、労働関連法など、製造業が遵守すべき法律や規制は年々変化・強化されています。セミナーに参加することで、これらの変更点をいち早く把握し、対応の遅れによるリスクを回避できます。

ある部品メーカーの経営者が、脱炭素に関するセミナーに参加したとします。そこで、主要な取引先である大手自動車メーカーが、サプライヤーに対してもCO2排出量削減を強く求めていく方針であることを知りました。この情報を得たことで、彼は自社の省エネ設備への投資を前倒しで決断し、将来の取引継続に向けた準備をいち早く始めることができました。このように、セミナーで得た一つの情報が、企業の将来を左右する重要な意思決定に繋がることも少なくありません。

専門的な知識やスキルが身につく

インターネットで検索すれば、ある程度の情報は手に入ります。しかし、断片的な情報を集めるだけでは、物事の本質を体系的に理解することは難しいでしょう。セミナーの大きなメリットは、特定のテーマについて、その道の専門家から直接、体系立てて学ぶことができる点にあります。

講師は、長年の経験と研究に裏打ちされた深い知識を持っており、書籍やWebサイトだけでは得られない、実践的なノウハウや本質的な考え方を教えてくれます。

- 体系的な学習: 例えば「生産管理」というテーマでも、セミナーではその歴史的背景から、主要な手法(MRP、JITなど)の理論、そして現代的な課題への応用まで、一連の流れとして学ぶことができます。これにより、知識が整理され、応用力が身につきます。

- 実践的なスキル: ワークショップや演習が組み込まれたセミナーでは、学んだ知識をその場で試すことができます。例えば、QC七つ道具のセミナーで、架空のデータを使って実際に特性要因図を作成してみる、といった体験は、知識の定着に非常に効果的です。

- 質疑応答: セミナー中や終了後に設けられる質疑応答の時間も貴重です。自社が抱える個別の課題や疑問を専門家に直接ぶつけ、具体的なアドバイスをもらえる可能性があります。他の参加者の質問も、自分にはなかった視点に気づかせてくれるなど、多くの学びがあります。

例えば、若手の設計技術者がCAE(シミュレーション技術)の基礎セミナーに参加したとします。独学では理解が難しかった解析の原理や、適切な条件設定のコツなどを講師から直接学ぶことで、これまで手探りで行っていた解析業務の精度と効率が格段に向上しました。これは、個人のスキルアップが、そのまま企業の生産性向上に直結する良い例です。

他社の担当者と人脈を築ける

特にオフライン(対面)のセミナーにおいて、同じような課題意識を持つ他社の担当者と直接交流し、人脈を築けることは、非常に大きな資産となります。製造業はBtoBビジネスが中心であり、企業間の繋がりが新たなビジネスチャンスを生むことも少なくありません。

- 情報交換: 休憩時間やセミナー後の懇親会などで、同業他社の担当者と「うちではこんなことで困っている」「その課題にはこうやって対処した」といった生々しい情報交換ができます。自社の悩みが業界共通の課題であることを知るだけでも安心感に繋がりますし、他社の成功事例や失敗談から、自社で応用できるヒントが見つかることもあります。

- 新たなビジネスチャンス: 異業種の参加者との出会いが、思わぬ協業や新規取引に繋がる可能性もあります。例えば、自社の加工技術を必要としているメーカーや、自社製品の新たな用途を提案してくれる企業と出会えるかもしれません。名刺交換から始まる出会いが、将来の大きなビジネスに発展することもあります。

- 視野の拡大: 普段は接点のない、様々な規模や業種の企業の担当者と話すことで、自社の常識や固定観念が打ち破られ、視野が大きく広がります。自社を客観的に見つめ直す良い機会にもなります。

近年はオンラインセミナーが主流になっていますが、主催者によっては、ブレイクアウトルーム機能を使ったグループディスカッションや、参加者同士が交流できるオンライン懇親会などを企画している場合もあります。こうした機会を積極的に活用することで、オンラインでも人脈形成は可能です。

自社の課題解決のヒントが見つかる

セミナーに参加する最大の目的は、自社が抱えている課題を解決するための具体的なヒントを得ることと言えるでしょう。講師の話や他の参加者との対話を通じて、これまで気づかなかった新たな視点や解決策の糸口が見つかることが多々あります。

- 課題の明確化: 漠然と「生産性を上げたい」と考えていても、具体的な打ち手が見つからないことがあります。セミナーで様々な改善手法や技術事例に触れることで、「もしかしたら、自社の課題は生産計画の精度にあるのかもしれない」「このITツールを使えば、あの非効率な手作業をなくせるかもしれない」というように、課題がより具体的に、明確になっていきます。

- 具体的な解決策の発見: セミナーでは、理論だけでなく、具体的なツールやサービスの紹介が行われることもあります。例えば、在庫管理に課題を抱えている担当者が、在庫管理システムのセミナーに参加し、自社の規模や業態に合った製品を見つける、といったケースです。多くの選択肢の中から、自社に最適なソリューションを効率的に探すことができます。

- 客観的な視点の獲得: 社内にいると、どうしても視野が狭くなりがちです。セミナーという社外の場に身を置くことで、自社の状況を客観的に見つめ直すことができます。講師からの指摘や他社の事例に触れることで、「なぜ今までこの問題に気づかなかったのか」といった発見があるかもしれません。

セミナーは、単に情報を受け取る場ではありません。得た情報を自社の状況に当てはめ、「自分たちならどうするか?」を考え、議論するプロセスを通じて、課題解決への道筋が照らし出されるのです。参加して終わりではなく、そこで得たヒントを社内に持ち帰り、具体的なアクションに繋げることが重要です。

自社に合う製造業向けセミナーの選び方

数多くの製造業向けセミナーの中から、自社にとって本当に価値のあるものを見つけ出すためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、セミナー選びで失敗しないための3つの視点、「課題・目的」「開催形式」「参加費用」について解説します。

解決したい課題や目的で選ぶ

最も重要なのは、「何のためにセミナーに参加するのか」という目的を明確にすることです。「周りも参加しているから」「無料だからとりあえず」といった曖昧な理由で参加しても、得られるものは少なく、貴重な時間を無駄にしてしまいかねません。

まずは、自社や自分自身が抱えている課題を具体的に洗い出してみましょう。

- 経営レベルの課題: 「新規事業の柱を作りたい」「DXを全社的に推進したいが、何から始めるべきか」「後継者への事業承継をスムーズに進めたい」

- 管理レベルの課題: 「製造現場の生産性を20%向上させたい」「不良品率を現在の半分にしたい」「若手リーダーを育成したい」

- 担当者レベルの課題: 「新しいCADソフトの操作をマスターしたい」「担当業務の報告書作成を効率化したい」「海外の最新技術トレンドを知りたい」

このように課題を具体化することで、参加すべきセミナーのテーマが自ずと絞られてきます。例えば、「製造現場の生産性を20%向上させたい」という課題であれば、「リーン生産方式」「5S活動」「スマートファクトリー化による自動化」といったテーマのセミナーが候補に挙がるでしょう。

セミナーの案内ページやプログラムをよく読み、そのセミナーが提供する内容と、自社の課題・目的が合致しているかを慎重に見極めることが、セミナー選びの第一歩です。

開催形式(オンライン・オフライン)で選ぶ

セミナーの開催形式は、大きく「オンライン(ウェビナー)」と「オフライン(対面)」に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況やセミナー参加の目的に合わせて最適な形式を選びましょう。

| 開催形式 | メリット | デメリット | こんな場合におすすめ |

|---|---|---|---|

| オンライン | ・移動時間や交通費・宿泊費が不要 ・場所を問わず全国どこからでも参加可能 ・気軽に参加・退出できる ・録画配信(オンデマンド)で後から視聴できる場合がある ・チャットで気軽に質問しやすい |

・ネットワーク環境が不安定だと視聴に支障が出る ・PCの前で長時間集中力を保つのが難しい ・講師や他の参加者との深い交流や人脈形成がしにくい ・実機デモなどを直接見たり触ったりできない |

・まずは情報収集から始めたい ・遠方で開催されるセミナーに参加したい ・業務の合間に効率よく学習したい ・複数人で同じセミナーを視聴したい |

| オフライン | ・会場の雰囲気から集中力が高まる ・講師に直接質問したり、名刺交換したりできる ・他の参加者と交流し、人脈を築きやすい ・工作機械やロボットなどの実機デモを体験できる ・セミナー以外の展示会などが併設されている場合がある |

・会場までの移動時間とコストがかかる ・開催地が都市部に集中しがち ・定員があり、すぐに満席になる可能性がある ・一度聞き逃すと後から確認できない |

・特定の専門知識を深く学びたい ・講師や他社担当者との人脈を構築したい ・最新の製品や技術を実際に見てみたい ・非日常の環境で学習に没頭したい |

例えば、最新技術のトレンドを幅広く知りたい場合は、手軽に参加できるオンラインセミナーを複数視聴するのが効率的です。一方で、特定のスキルを習得したい、あるいは業界内の人脈を広げたいという明確な目的がある場合は、時間とコストをかけてでもオフラインセミナーに参加する価値が高いと言えるでしょう。また、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド形式のセミナーも増えており、状況に応じて参加方法を選べる場合もあります。

参加費用(無料・有料)で選ぶ

セミナーには、無料で参加できるものと、数千円から数十万円の費用がかかる有料のものがあります。費用だけで安易に判断するのではなく、それぞれの特徴を理解して選ぶことが重要です。

- 無料セミナーの特徴

- 目的: 主に、主催企業が自社の製品やサービスを紹介し、見込み顧客を獲得すること(リードジェネレーション)を目的としています。そのため、セミナーの後半で製品・サービスの宣伝が入ることが一般的です。

- 内容: 業界のトレンドや基本的な知識など、テーマの入り口部分を解説する内容が多く、誰でも気軽に参加しやすいのが特徴です。

- 活用法: 特定のテーマについて、まずは概要を把握したい、情報収集のきっかけとしたい、という場合に非常に有効です。複数の無料セミナーに参加して、様々な企業の製品やサービスを比較検討するのにも役立ちます。ただし、宣伝がメインになる可能性も念頭に置いておきましょう。

- 有料セミナーの特徴

- 目的: 参加費を収益源として、専門性の高い知識やノウハウ、スキルを提供すること自体を目的としています。

- 内容: 大学教授や著名なコンサルタント、トップ企業の専門家などが講師を務め、体系的で深い内容を学ぶことができます。演習やワークショップが組み込まれ、より実践的なスキル習得を目指すものが多いです。

- 活用法: 特定のスキルを本気で身につけたい、自社の根深い課題を解決するための具体的な手法を学びたい、という場合に適しています。参加費用は「コスト」ではなく、自社や自己成長への「投資」と捉えるべきでしょう。参加者の学習意欲も高いため、質の高い議論や交流が期待できます。

選び方のポイントとしては、まず無料セミナーで情報収集を行い、興味を持った分野や、より深く学びたいと感じたテーマについて、有料セミナーへの参加を検討するというステップがおすすめです。セミナーに投資する費用対効果を意識し、参加することで得られるリターン(知識、スキル、人脈、課題解決のヒント)が費用を上回るかどうかを判断基準にすると良いでしょう。

【2024年最新】製造業向けおすすめセミナー10選

ここでは、製造業向けのセミナーやウェビナー、展示会情報を探す際に役立つ、主要なプラットフォームやイベントを10件厳選してご紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の目的に合わせてご活用ください。

※各イベントやサービスの内容は変更される可能性があるため、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。

① Aperza TV(アペルザTV)

Aperza TVは、製造業に特化した国内最大級の動画プラットフォームです。ライブ配信されるウェビナー(オンラインセミナー)だけでなく、過去に配信された動画をいつでも視聴できるオンデマンド配信も充実しているのが大きな特徴です。

- 特徴: FA(ファクトリーオートメーション)、電子部品、機械部品、製造業向けITなど、幅広いテーマの動画が毎日更新されています。製品の紹介動画から、技術解説、トレンド解説まで、内容は多岐にわたります。無料の会員登録をするだけで、ほとんどのコンテンツを視聴できます。

- 対象者: 経営者から設計・開発、製造、保全、情報システム部門の担当者まで、製造業に関わるあらゆる層。

- 主なテーマ: スマートファクトリー、IoT、AI、ロボット、品質管理、生産管理、3Dプリンターなど。

- 形式: オンライン(ライブ配信、オンデマンド配信)。

- ポイント: 「いつでも、どこでも、無料で」製造業の最新情報に触れられる手軽さが最大の魅力です。業務の隙間時間を使って情報収集したい方や、特定の技術について基礎から学びたい方に最適です。

参照:株式会社アペルザ 公式サイト

② TECH DIRECTORY(テックダイレクト)

TECH DIRECTORYは、技術系のセミナーやイベント情報を集約したポータルサイトです。様々な企業や団体が主催するセミナー情報を一括で検索できるため、効率的に自社に合ったセミナーを探すことができます。

- 特徴: 主催団体や開催地、キーワードなどでセミナーを検索できます。オンライン、オフライン問わず、多種多様なセミナー情報が掲載されています。

- 対象者: 主に技術者、研究開発者、設計者など、専門技術の習得を目指す層。

- 主なテーマ: 機械、電気・電子、化学、材料、IT・ソフトウェアなど、技術分野全般。

- 形式: オンライン、オフライン(主催者による)。

- ポイント: 網羅性が高く、ニッチな技術テーマのセミナーも見つけやすいのが特徴です。特定の技術分野について深く学びたい場合に、まずチェックしたいサイトの一つです。

参照:株式会社テックダイレクトリー 公式サイト

③ MONOist(モノイスト)

MONOistは、ITmediaが運営する製造業向けの専門情報メディアです。日々のニュース記事に加えて、専門性の高いオンラインセミナーを頻繁に開催しています。

- 特徴: メディアならではの編集力で、時流に合ったテーマや、深掘りした内容のセミナーが企画されています。第一線で活躍する専門家やキーパーソンが登壇することも多く、質の高い情報が得られます。

- 対象者: 経営層から技術者まで、業界動向や最新技術に感度の高い層。

- 主なテーマ: DX、スマートファクトリー、自動車(CASE)、半導体、設計開発、生産技術など。

- 形式: 主にオンライン。

- ポイント: 信頼性の高いメディアが主催するため、情報の質と鮮度に定評があります。業界の大きなトレンドを掴みたい、本質的な議論を聞きたいという方におすすめです。

参照:ITmedia MONOist

④ ITトレンド

ITトレンドは、法人向けのIT製品・サービスを比較検討できるサイトですが、IT導入に関連するウェビナーも多数開催・掲載しています。

- 特徴: ERP(統合基幹業務システム)、生産管理システム、SFA(営業支援システム)、MA(マーケティングオートメーション)など、業務効率化に繋がるITツールの活用をテーマにしたセミナーが多いのが特徴です。

- 対象者: 経営者、情報システム部門、生産管理、営業・マーケティング部門の担当者など。

- 主なテーマ: 生産管理、在庫管理、販売管理、勤怠管理、サイバーセキュリティなど、バックオフィスから製造現場、営業部門まで幅広くカバー。

- 形式: 主にオンライン。

- ポイント: 製造業のDXを「ITツール導入」という具体的な切り口で検討している企業に最適です。各ツールの機能比較や選び方のポイントなどを学ぶことができます。

参照:株式会社Innovation & Co. ITトレンド公式サイト

⑤ BOXIL EXPO(ボクシル エキスポ)

BOXIL EXPOは、スマートキャンプ株式会社が運営するSaaS(クラウドで提供されるソフトウェア)を中心としたオンライン展示会です。年に数回、様々なテーマで開催され、製造業に関連するテーマのイベントも開催されています。

- 特徴: 数十社から百社以上の企業が出展し、各社のサービスに関するセミナーをオンラインで視聴できます。開催期間中はいつでも視聴でき、興味のある企業の資料をダウンロードしたり、商談を申し込んだりすることが可能です。

- 対象者: DXや業務改革に関心のある経営層、各部門の管理者・担当者。

- 主なテーマ: 製造・建設、営業・マーケティング、バックオフィスなど、開催回ごとにテーマが設定される。

- 形式: オンライン。

- ポイント: 短期間で多くのSaaS・ITサービスの情報を効率的に収集したい場合に非常に便利です。各社のサービスを横並びで比較検討できるのが大きなメリットです。

参照:スマートキャンプ株式会社 BOXIL EXPO公式サイト

⑥ 日刊工業新聞社

日本を代表する工業専門紙である日刊工業新聞社は、長年の取材活動で培った知見とネットワークを活かし、質の高いセミナーやシンポジウムを多数主催しています。

- 特徴: 経営戦略、技術動向、人材育成など、硬派で骨太なテーマが多いのが特徴です。オンラインだけでなく、オフラインでのセミナーも定期的に開催しています。有料のセミナーが多いですが、その分、専門性の高い内容が期待できます。

- 対象者: 経営者、役員、工場長、部長クラスの管理職など。

- 主なテーマ: モノづくり戦略、カーボンニュートラル、DX、事業継続計画(BCP)、技術経営(MOT)など。

- 形式: オンライン、オフライン。

- ポイント: 企業の根幹に関わるような、長期的・戦略的な視点を学びたい経営層・管理職におすすめです。新聞社ならではの信頼性と情報力が魅力です。

参照:株式会社日刊工業新聞社 公式サイト

⑦ スマート工場EXPO

RX Japan株式会社が主催する、スマート工場を実現するための最新技術・ソリューションが一堂に会する大規模な専門展示会です。東京(年1回)、名古屋(年1回)、大阪(年1回)で開催されます。

- 特徴: IoT/AIプラットフォーム、FA/ロボット、AM/3Dプリンタ、予知保全など、スマート工場に関連するあらゆる製品・技術が展示されます。会場では、業界のキーパーソンによる専門セミナーも同時開催されます。

- 対象者: 製造業の経営者、生産技術、製造、DX推進、品質管理、設計・開発部門の責任者・担当者。

- 主なテーマ: スマート工場、製造業DX、カーボンニュートラル、AI活用事例など。

- 形式: オフライン(展示会)。

- ポイント: 最新の設備やソリューションを実際に見て、触れて、担当者から直接話を聞きたい場合に最適です。自社の課題解決に繋がる具体的な製品を探している企業にとって、絶好の機会となります。

参照:RX Japan株式会社 スマート工場EXPO公式サイト

⑧ 設計・製造ソリューション展 (DMS)

こちらもRX Japan株式会社が主催する、ものづくりの「上流工程」に特化した日本最大級の専門展示会です。東京、大阪、名古屋で開催されています。

- 特徴: CAD/CAM/CAE、PLM/PDM(製品情報管理)、生産管理システム、3Dプリンタなど、製品の設計・開発から生産準備段階までを支援するITソリューションが集結します。

- 対象者: 製造業の設計、開発、生産技術、情報システム部門の責任者・担当者。

- 主なテーマ: 3D活用、DX設計、AI/IoT活用、PLM、生産管理など。

- 形式: オフライン(展示会)。

- ポイント: 開発・設計プロセスの効率化や高度化を目指す企業にとって必見の展示会です。自社の設計環境や開発プロセスを見直すきっかけになります。

参照:RX Japan株式会社 設計・製造ソリューション展公式サイト

⑨ Japan IT Week

RX Japan株式会社が主催する、日本最大級のIT・DX・デジタル分野の総合展示会です。春(東京)、秋(幕張)、関西、名古屋で開催され、複数の専門展で構成されています。

- 特徴: クラウド、情報セキュリティ、AI、IoT、データセンター、ソフトウェア開発など、ITに関するあらゆるテーマを網羅しています。製造業に特化しているわけではありませんが、「製造業DX」をテーマにしたセミナーが開催されるなど、製造業のIT・DX担当者にとっても有益な情報が多く得られます。

- 対象者: 全業種の経営者、情報システム部門、マーケティング、総務・人事など。製造業のDX推進担当者も多く来場。

- 主なテーマ: クラウド活用、情報セキュリティ対策、AI・業務自動化、データ活用など。

- 形式: オフライン(展示会)。

- ポイント: IT全体の最新トレンドを俯瞰的に把握したい場合に最適です。他業界のIT活用事例から、自社のヒントを得ることもできます。

参照:RX Japan株式会社 Japan IT Week公式サイト

⑩ メカトロテックジャパン (MECT)

メカトロテックジャパン(MECT)は、2年に1度、ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場)で開催される国内最大級の工作機械見本市です。

- 特徴: 最新の工作機械をはじめ、工具、測定機器、CAD/CAMなど、金属加工に関連するあらゆる製品・技術が集結します。出展者による技術セミナーや、業界の専門家による講演会も多数開催されます。

- 対象者: 工作機械ユーザー(自動車、航空機、電機など)の生産技術、製造、研究開発部門の担当者。

- 主なテーマ: 最新の切削・研削加工技術、自動化・省人化ソリューション、高精度測定技術など。

- 形式: オフライン(展示会)。

- ポイント: 最新鋭の工作機械や加工技術の動向を肌で感じることができる貴重な機会です。設備投資を検討している企業や、加工技術のレベルアップを目指す技術者にとって、欠かせないイベントと言えるでしょう。

参照:メカトロテックジャパン公式サイト

セミナー参加の効果を最大化する3つのコツ

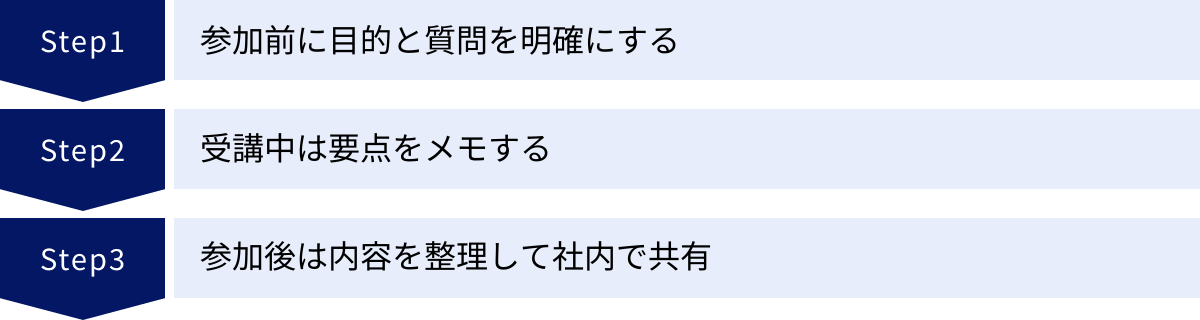

せっかく時間と費用をかけてセミナーに参加するのですから、その効果を最大限に引き出したいものです。そのためには、参加前、参加中、参加後のそれぞれの段階で、意識すべきポイントがあります。ここでは、セミナーを「参加して終わり」にしないための3つのコツをご紹介します。

① 参加前に目的と質問を明確にする

セミナーの効果は、参加する前の準備段階で大きく左右されます。「なんとなく」参加するのではなく、明確な目的意識を持って臨むことが何よりも重要です。

まず、セミナーに参加する目的を具体的に言語化してみましょう。「自社の生産性を向上させる」という漠然とした目的ではなく、「自社の組立工程における手作業のムダをなくし、リードタイムを10%短縮するための具体的な方法を3つ以上見つける」というように、できるだけ具体的かつ測定可能な目標を設定するのが理想です。

次に、その目的を達成するために、セミナーで何を知りたいのか、何を解決したいのかを考え、事前に質問リストを作成しておきましょう。

- 講師に聞きたいこと: 「〇〇という手法を、従業員50名規模の弊社で導入する場合、最初のステップとして何から始めるべきですか?」「講演で紹介された△△という技術の、導入コストと想定されるROI(投資対効果)の目安を教えてください。」

- 自分が確認したいこと: 「自社の現状の課題は、セミナーで語られるどのケースに最も近いか?」「紹介されるツールは、現在自社で使っているシステムと連携できるか?」

このように事前に目的と質問を明確にしておくことで、セミナー中も漫然と話を聞くのではなく、自分に必要な情報を能動的に探しに行く姿勢が生まれます。アンテナの感度が高まり、一つ一つの情報が自分ごととして頭に入ってくるため、学習効果が格段に高まります。また、質疑応答の時間に的確な質問ができるようになり、より深い学びを得るチャンスも広がります。

② 受講中は要点をメモする

セミナー受講中は、ただスライドを眺めているだけでは、内容はすぐに忘れてしまいます。能動的な姿勢で聴講し、要点をメモする習慣をつけましょう。後から見返して内容を思い出せるだけでなく、メモを取るという行為自体が、脳を活性化させ、記憶の定着を助けます。

効果的なメモの取り方には、いくつかのコツがあります。

- 講師の話をすべて書き写そうとしない: 一言一句書き取ろうとすると、書くことに必死になってしまい、話の内容を理解する余裕がなくなります。キーワードや要点、重要な図など、ポイントを絞って記録しましょう。

- 「事実」「自分の解釈・感想」「ToDo」を分けて書く: 例えば、コーネル式ノート術のように、ノートの領域を分けて記録するのも一つの方法です。

- 事実(ノートエリア): 講師が話した客観的な情報、データ、キーワードなどを書き留めます。

- 自分の解釈・感想(キューエリア): 事実に対して自分が感じたこと、考えたこと、疑問点などをメモします。「これは自社の〇〇に応用できそうだ」「この点はもっと詳しく知りたい」といった気づきが重要です。

- ToDo(サマリーエリア): セミナー後にやるべきこと、調べるべきこと、社内で共有すべきことなどを具体的に書き出します。「〇〇の資料を請求する」「△△について上司に相談する」など、次のアクションに繋げることが目的です。

- オンラインセミナーの場合: スクリーンショット機能を活用するのも便利ですが、著作権には十分配慮し、私的利用の範囲に留めましょう。また、スクリーンショットを撮るだけでなく、なぜそのスライドが重要だと感じたのかを、テキストメモで補足しておくことが大切です。

重要なのは、後で見返したときに、セミナーの感動や気づきが蘇り、具体的な行動に繋がるような「生きたメモ」を作成することです。

③ 参加後は内容を整理して社内で共有する

セミナーへの参加は、それ自体がゴールではありません。学んだ知識や得たヒントを、いかにして自分自身の血肉とし、組織の力に変えていくかが最も重要です。そのためには、参加後のアウトプットが欠かせません。

- 記憶が新しいうちに内容を整理する: セミナー終了後、できればその日のうちに、遅くとも2〜3日以内にメモを見返しながら、学んだ内容を自分の言葉でまとめ直しましょう。報告書やレポートの形式で作成するのが一般的です。要点を箇条書きにしたり、マインドマップを使ったりして、情報を構造化すると、理解がさらに深まります。

- 報告・共有の場を設ける: 作成した報告書を上司や関連部署に提出するだけでなく、社内で勉強会や報告会を開き、自分の口でセミナーの内容を説明することを強くおすすめします。人に教えることは、最も効果的な学習方法の一つです。説明するために内容をより深く理解しようと努力しますし、同僚からの質問に答えることで、新たな気づきも生まれます。

- アクションプランに落とし込む: 報告・共有の場で最も重要なのは、「で、うちはどうするのか?」という問いに繋げることです。セミナーで得た学びの中から、「自社で具体的に取り組むべきこと(Next Action)」を決定し、担当者や期限を設定したアクションプランに落とし込みます。例えば、「来週月曜までに、〇〇システムの資料を3社から取り寄せる」「月末までに、製造ラインのムダを洗い出すための現場ヒアリングを実施する」といった具体的な計画です。

この「参加→整理→共有→実行」というサイクルを回すことで、セミナーへの参加は一過性のイベントではなく、組織全体の成長を促すための継続的な活動へと昇華します。一個人の学びを組織の資産に変える、この最後のステップを必ず実行しましょう。

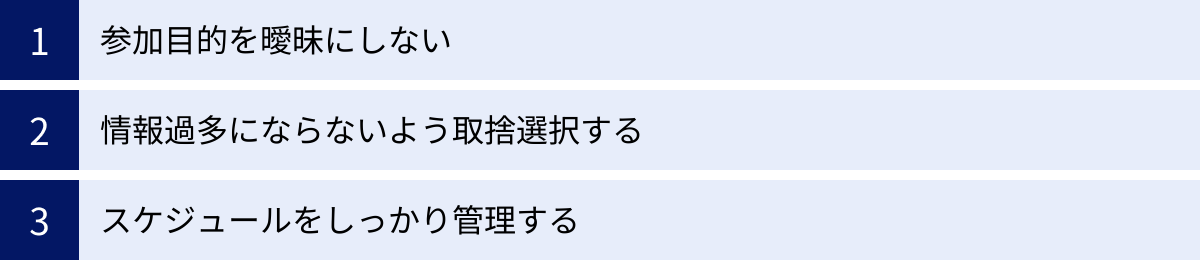

製造業向けセミナーに参加する際の注意点

製造業向けセミナーは多くのメリットをもたらしますが、一方で、いくつか注意すべき点もあります。貴重な時間とリソースを有効活用するために、あらかじめ注意点を理解し、よくある失敗を避けましょう。

参加目的を曖昧にしない

これは「選び方」や「効果を最大化するコツ」でも触れた最も重要なポイントですが、注意点としても改めて強調します。「何か新しい情報が得られるかもしれない」といった漠然とした期待だけで参加することは、失敗の元です。

目的が曖昧だと、セミナー中にどの情報に集中して耳を傾けるべきか、どの部分を重点的にメモすべきかの判断がつきません。結果として、膨大な情報量に圧倒され、「色々と話は聞いたけれど、結局何が重要だったのか分からない」という状態に陥りがちです。

特に無料セミナーの場合、手軽に参加できる反面、目的意識が希薄になりやすい傾向があります。「無料だから損はない」と考えるかもしれませんが、あなたの時間は有限であり、最も貴重な経営資源です。その時間を投資する以上、たとえ無料であっても、明確な目的を持って参加するべきです。

参加する前には必ず、「このセミナーに参加して、自社(自分)のどの課題を、どのように解決したいのか」を自問自答し、答えを明確にしてから申し込みましょう。目的が明確であれば、たとえセミナーの内容が期待と少し違ったとしても、「この視点は自社の課題解決には使えないな」という判断ができ、それ自体が一つの収穫になります。

情報過多にならないよう取捨選択する

質の高いセミナーほど、限られた時間の中に多くの情報が凝縮されています。特に、展示会と併催されるセミナーや、複数のセッションで構成されるカンファレンスなどでは、一日で膨大な量の情報に触れることになります。

これらの情報をすべて吸収しようとすると、情報過多で頭がパンクしてしまい、かえって何も記憶に残らないという事態になりかねません。重要なのは、すべての情報を平等に扱おうとせず、自分にとって必要な情報を取捨選択する意識を持つことです。

ここでも、事前に設定した「参加目的」が羅針盤の役割を果たします。自分の目的に関連する情報には意識を集中させ、逆に関連の薄い情報については、「こういう話もあるのか」と軽く聞き流すくらいの割り切りも必要です。

例えば、自社の目的が「IoTを活用した予知保全の導入」であるならば、AIによる外観検査や需要予測のセッションも興味深いかもしれませんが、まずは予知保全に関するセッションに全神経を集中させるべきです。セミナーのプログラムを事前に確認し、どのセッションに参加するか、優先順位をつけておくことも有効な対策です。「捨てる勇気」を持つことが、結果として最も重要な情報を持ち帰ることに繋がります。

スケジュールをしっかり管理する

セミナーへの参加は、通常業務に加えて発生するタスクです。特にオンラインセミナーは、オフィスや自宅で気軽に参加できる分、通常業務との切り分けが曖昧になりがちという落とし穴があります。

「セミナーを視聴しながら、メールの返信もする」「チャットに対応しながら、資料作成も進める」といった「ながら視聴」は、集中力を著しく低下させ、セミナーの内容も通常業務の品質もどちらも中途半端になる最悪のパターンです。

セミナーに参加すると決めたら、その時間はカレンダー上でブロックし、完全にセミナーに集中するための時間を確保しましょう。オフラインセミナーに参加するのと同じように、他の会議や打ち合わせを入れない、急ぎでない電話やメールへの対応は後回しにする、といった意識が重要です。周囲にも「この時間はセミナーに参加するため、集中します」と事前に伝えておくと、協力を得やすくなります。

また、興味のあるセミナーが複数ある場合、立て続けに申し込んでしまうと、予習や復習の時間が取れず、一つ一つのセミナーの効果が薄れてしまいます。インプット(セミナー参加)とアウトプット(整理・共有)のバランスを考え、無理のないスケジュールを組むように心がけましょう。量よりも質を重視し、一つのセミナーから得られる学びを最大限に深めることが、賢明なスケジューリングと言えます。

まとめ

本記事では、製造業向けセミナーの基礎知識から、学べる主要テーマ、参加するメリット、自社に合ったセミナーの選び方、そして参加効果を最大化するための具体的なコツまで、幅広く解説してきました。

製造業を取り巻く環境が激しく変化する現代において、企業が競争力を維持し、成長を続けていくためには、現状維持に甘んじることなく、常に新しい知識や技術を学び、自社の変革に繋げていく姿勢が不可欠です。そのための最も効果的で効率的な手段の一つが、専門的な知見が集約された「セミナー」への参加です。

記事の要点を改めて整理します。

- 製造業向けセミナーで学べること: DX・IT化、業務改善、人材育成、最新技術、営業マーケティング、品質管理など、製造業が抱えるあらゆる課題に対応するテーマが存在します。

- 参加のメリット: 業界の最新情報を効率的に入手できるだけでなく、専門的なスキルを習得し、他社の担当者との人脈を築き、自社の課題解決に直結するヒントを得ることができます。

- セミナーの選び方: 最も重要なのは「解決したい課題や目的」を明確にすることです。その上で、移動コストや人脈形成を考慮して「開催形式(オンライン/オフライン)」を、情報収集目的かスキル習得目的かで「参加費用(無料/有料)」を判断基準に選びましょう。

- 効果を最大化するコツ: 「参加前の目的設定と質問準備」「参加中の能動的なメモ」「参加後の整理・共有・実行」という一連のサイクルを回すことで、学びを組織の力に変えることができます。

セミナーは、単なる「勉強会」ではありません。自社の未来を切り拓くための「戦略的な投資」です。この記事でご紹介したセミナー情報や選び方のポイントを参考に、まずは一つ、自社の課題に最も近いテーマのセミナーに参加してみてはいかがでしょうか。

そこで得られる一つの情報、一つの出会いが、貴社の事業に新たなブレークスルーをもたらすきっかけになるかもしれません。変化の時代を勝ち抜くため、学びの機会を積極的に活用し、力強い一歩を踏み出しましょう。