日本の基幹産業である製造業は、深刻な人手不足に直面しています。この課題を解決する切り札として注目されているのが、在留資格「特定技能」です。本記事では、製造業分野における特定技能制度について、その背景から対象となる3分野、企業が外国人材を受け入れるための要件、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れまで、網羅的に詳しく解説します。

目次

特定技能「製造業」とは

はじめに、特定技能制度そのものの概要と、その中で「製造業」分野がどのような位置づけにあるのかを理解しましょう。制度が創設された背景と、製造業分野ならではの特徴を知ることで、より深く制度を理解できます。

特定技能制度が創設された背景

特定技能制度は、日本の深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。特に、中小企業や小規模事業者においては、国内での人材確保が年々困難になっており、事業の継続すら危ぶまれる状況が生まれていました。

この背景には、日本の急速な少子高齢化と生産年齢人口の減少があります。これまでも、技能実習制度や専門的・技術的分野の在留資格など、外国人材を受け入れる仕組みは存在しました。しかし、技能実習制度は本来、日本の技術を開発途上国へ移転することを目的とした国際貢献の一環であり、労働力の需給調整を目的としたものではありませんでした。

そこで、人手不足が特に深刻な特定の産業分野において、即戦力となる一定の専門性・技能を持つ外国人材を労働者として正式に受け入れることを目的に、特定技能制度が導入されたのです。この制度は、外国人材を「労働力」として明確に位置づけている点が、技能実習制度との大きな違いです。

政府は、介護、ビルクリーニング、建設、そして本記事のテーマである製造業など、特に人手不足が顕著な12分野(創設時。現在は統合・追加あり)を特定産業分野として指定し、外国人材の受け入れを促進しています。これにより、日本経済・社会の持続可能性を確保することが期待されています。

製造業分野の特徴

特定技能制度が対象とする分野の中でも、「製造業」は日本の経済を支える非常に重要な産業です。自動車、電機、機械、食品など、私たちの生活に欠かせない製品の多くが製造業によって生み出されています。しかし、その重要性とは裏腹に、3K(きつい、汚い、危険)のイメージや後継者不足から、多くの製造現場で人手不足が常態化しています。

このような状況を打開するため、製造業は特定技能制度の対象分野として早くから指定されました。製造業分野の特定技能には、以下のような特徴があります。

- 対象業務の広範さ:

製造業分野は、後述する「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3つの分野に大別され、その中でさらに数十種類の業務区分が定められています。これにより、鋳造や溶接といった専門的な作業から、組み立て、検査、包装といったライン作業まで、製造プロセスの大部分をカバーできるようになっています。 - 即戦力人材の確保:

特定技能の在留資格を取得するには、一定の技能レベルと日本語能力が求められます。そのため、企業は採用後すぐに現場で活躍できる、いわゆる「即戦力」としての人材を確保しやすいという大きなメリットがあります。教育・研修にかかる時間とコストを大幅に削減し、迅速に人手不足を解消することが可能です。 - 技術・技能の継承:

長年日本のものづくりを支えてきた熟練技術者の高齢化が進み、その技術やノウハウの継承が大きな課題となっています。特定技能外国人材は、こうした熟練技術者の下で働くことで、日本の高い技術力を学び、次世代へとつなぐ重要な担い手となることが期待されます。これは単なる労働力不足の解消に留まらず、日本の製造業の競争力を維持・強化する上でも極めて重要な意味を持ちます。 - 長期的なキャリア形成の可能性:

当初、特定技能1号の在留期間は通算5年が上限でしたが、2023年の制度改正により、製造業分野でも熟練した技能を持つ人材が対象となる「特定技能2号」への移行が可能になりました。これにより、在留期間の更新が可能となり、家族の帯同も認められるようになります。外国人材にとっては日本で長期的なキャリアを築く道が開かれ、企業にとっては定着率の向上が見込めるため、双方にとって大きな魅力となっています。

このように、特定技能「製造業」は、人手不足という喫緊の課題に対応するだけでなく、日本のものづくりの未来を支えるための戦略的な制度として位置づけられているのです。

特定技能「製造業」の対象となる3分野

特定技能「製造業」は、経済産業省が所管する3つの分野に分かれており、それぞれで対象となる業務区分が定められています。企業は自社の事業がこれらの分野・業務に該当するかを確認した上で、外国人材を受け入れる必要があります。ここでは、各分野の概要と具体的な業務内容について詳しく見ていきましょう。

(参照:経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」)

①素形材産業分野

素形材産業は、金属などの素材を加工して、自動車や産業機械、電気製品などの部品の「おおもとの形」を作る産業です。日本のものづくりの根幹を支える重要な分野であり、高い技術力が求められます。対象となる業務は以下の13区分です。

| 対象業務区分 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 鋳造 (ちゅうぞう) | 溶かした金属を鋳型に流し込み、冷やし固めて製品を作る作業。 |

| 鍛造 (たんぞう) | 金属材料をハンマーやプレス機で叩いて圧力を加え、強度を高めながら成形する作業。 |

| ダイカスト | 溶かした非鉄金属(アルミ、亜鉛など)を精密な金型に高圧で注入し、鋳物を製造する作業。 |

| 機械加工 | 旋盤やフライス盤、マシニングセンタなどの工作機械を使い、金属材料を切削・研削して精密な部品に仕上げる作業。 |

| 金属プレス加工 | 金型を使って金属の板材を打ち抜き、曲げ、絞りなどの加工を行う作業。 |

| 工場板金 | 金属の板材を切断、曲げ、溶接して、箱状の製品やカバーなど立体的な製品を製作する作業。 |

| めっき | 製品の表面に金属の薄い膜を電気化学的に付着させ、耐食性や装飾性を高める作業。 |

| アルミニウム陽極酸化処理 | アルミニウムの表面に酸化皮膜を生成させ、耐食性や耐摩耗性を向上させる作業(アルマイト処理)。 |

| 仕上げ | 加工された部品のバリ取り、研磨、組み立てなど、最終的な仕上げを行う作業全般。 |

| 機械検査 | 図面に基づき、測定器(ノギス、マイクロメータなど)を使って製品の寸法や形状、精度を検査する作業。 |

| 機械保全 | 工場で使用する機械設備が正常に稼働するよう、日常点検、定期メンテナンス、修理を行う作業。 |

| 塗装 | 製品の表面に塗料を吹き付けたり塗布したりして、保護膜の形成や美観の向上を図る作業。 |

| 溶接 | 金属材料に熱や圧力を加え、接合する作業。アーク溶接、ガス溶接、TIG溶接など様々な手法がある。 |

鋳造

鋳造は、数千年の歴史を持つ金属加工法の一つです。溶融した金属(銑鉄、銅合金、アルミニウム合金など)を、砂や金属で作られた「鋳型(いがた)」に流し込み、冷却して凝固させることで目的の形状の製品(鋳物)を製造します。自動車のエンジンブロックや水道の蛇口など、複雑な形状の部品を大量生産するのに適しています。

鍛造

鍛造は、金属を加熱し、ハンマーやプレス機で叩いて圧力を加えることで成形する加工法です。金属内部の結晶組織が緻密になり、強度や靭性(粘り強さ)が向上するのが特徴です。航空機の部品や工具、自動車の重要保安部品など、高い信頼性が求められる製品に用いられます。

ダイカスト

ダイカストは鋳造の一種ですが、精密に作られた金型(ダイ)を用い、溶かしたアルミニウム合金や亜鉛合金などの非鉄金属を高圧・高速で射出成形する点が特徴です。寸法精度が非常に高く、表面が滑らかな「鋳肌(いはだ)」の製品が得られます。自動車のトランスミッションケースやスマートフォンの筐体など、薄肉で複雑な形状の部品の大量生産に向いています。

機械加工

機械加工は、工作機械を用いて材料を削り取り、図面通りの寸法・形状に仕上げる技術の総称です。「マザーマシン(母なる機械)」とも呼ばれる工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤、研削盤、マシニングセンタなど)を操作し、ミクロン単位(1/1000mm)の精度で加工を行います。

金属プレス加工

金属プレス加工は、対になった「金型」の間に金属の板材(コイル材)を挟み、プレス機械で強い圧力をかけて、打ち抜き(せん断)、曲げ、絞りといった塑性加工を行う技術です。自動車のボディパネルや家電製品の筐体、電子部品の端子など、同一形状の製品を高速で大量生産するのに非常に効率的な方法です。

工場板金

工場板金は、金属の薄板(鋼板、ステンレス板、アルミ板など)を主な材料とし、切断、曲げ、溶接などの加工を組み合わせて立体的な製品を作り上げる仕事です。配電盤のボックスや機械のカバー、建築用のパネルなど、多品種少量生産に対応しやすいのが特徴です。

めっき

めっきは、製品の表面に金属の薄い膜をコーティングする表面処理技術です。錆を防ぐ(耐食性)、摩耗に強くする(耐摩耗性)、電気を通しやすくする(導電性)、見た目を美しくする(装飾性)など、様々な目的で行われます。電気めっきや無電解めっきといった手法があります。

アルミニウム陽極酸化処理

アルマイト処理とも呼ばれる、アルミニウム製品に特化した表面処理技術です。アルミニウムを陽極(+極)として電解処理することで、表面に強固で耐食性に優れた酸化皮膜(アルミナ)を人工的に生成させます。調理器具や建材、スマートフォンの筐体などに広く用いられています。

仕上げ

仕上げは、鋳造や機械加工、プレス加工など、様々な工程を経た部品や製品の最終工程を担う仕事です。加工時に発生した不要な突起(バリ)を取り除いたり、表面を滑らかに研磨したり、複数の部品を組み立てたりする作業が含まれます。製品の品質を決定づける重要な工程です。

機械検査

機械検査は、完成した製品や部品が、設計図面で要求されている寸法、形状、精度を満たしているかを確認する仕事です。ノギスやマイクロメータ、三次元測定器といった精密測定機器を使いこなし、品質を保証する「最後の砦」としての役割を担います。

機械保全

機械保全は、工場の生産ラインを止めないために、機械設備が常に最良の状態で稼働するように維持管理する仕事です。日常的な点検や清掃、給油から、定期的な部品交換(予防保全)、突発的な故障への対応(事後保全)まで、幅広い知識と技術が求められます。

塗装

塗装は、製品の表面に塗料を塗ることで、錆や腐食から素材を保護し、製品に色彩や光沢を与えて美観を高める仕事です。スプレーガンによる吹き付け塗装や、製品を塗料のプールに浸す電着塗装など、様々な方法があります。

溶接

溶接は、2つ以上の部材(主に金属)を、熱や圧力、あるいはその両方を加えて接合する加工技術です。建築物の鉄骨や船舶、自動車のフレームなど、巨大な構造物から精密な電子部品まで、あらゆるものづくりの現場で不可欠な技術です。

②産業機械製造業分野

産業機械製造業は、工場で使われる工作機械や建設機械、ロボットなど、他の産業の生産活動を支えるための機械や設備を製造する分野です。この分野も日本の高い技術力を象徴する産業の一つです。対象となる業務は以下の14区分で、素形材産業分野と重複するものも多くあります。

| 対象業務区分 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 鋳造 | (素形材産業分野と同様) |

| 鍛造 | (素形材産業分野と同様) |

| ダイカスト | (素形材産業分野と同様) |

| 機械加工 | (素形材産業分野と同様) |

| 仕上げ | (素形材産業分野と同様) |

| 機械検査 | (素形材産業分野と同様) |

| 機械保全 | (素形材産業分野と同様) |

| 電子機器組立て | 電子部品(抵抗、コンデンサ、ICなど)をプリント配線板にはんだ付けし、筐体に組み込んで電子機器を完成させる作業。 |

| 電気機器組立て | モーターや制御盤、配電盤などの電気部品や配線を取り付け、電気で動く機械や装置を組み立てる作業。 |

| プリント配線板製造 | 電子機器の基盤となるプリント配線板(電子部品を搭載し、電気的に接続するための板)を製造する作業。 |

| プラスチック成形 | 加熱して溶かしたプラスチック材料を金型に射出したり、押し出したりして、様々な形状の製品を作る作業。 |

| 塗装 | (素形材産業分野と同様) |

| 溶接 | (素形材産業分野と同様) |

| 工業包装 | 製品を輸送中の衝撃や振動、温湿度変化から守るため、木枠や段ボール、緩衝材を使って適切に梱包する作業。 |

電子機器組立て

この業務では、微細な電子部品をプリント配線板の指定された位置に正確に取り付け、はんだ付けを行います。手作業によるものから、表面実装技術(SMT)を用いた自動機オペレーションまで含まれます。精密さと集中力が求められる作業です。

電気機器組立て

配電盤や制御盤の製作、産業用ロボットの配線、モーターやセンサーの取り付けなど、機械製品の「神経」や「筋肉」にあたる電気系統を組み立てる仕事です。電気図面を読み解く能力が必要となります。

プリント配線板製造

絶縁体の基板上に銅箔の配線パターンを形成し、電子部品が搭載されるための土台を作ります。写真技術を応用した露光・エッチング工程や、穴あけ、めっきなど、化学的・物理的な複合プロセスを経て製造されます。

プラスチック成形

射出成形、押出成形、ブロー成形など、様々な成形方法があります。金型の温度や樹脂の注入速度などを精密にコントロールすることで、高品質なプラスチック製品を生み出します。自動車のバンパーや家電製品の外装、ペットボトルなどがこの技術で作られます。

工業包装

製品の価値を損なうことなく顧客に届けるための重要な仕事です。特に、精密機械や重量物を安全に輸送するためには、製品の特性や輸送ルートを考慮した専門的な包装設計と技術が求められます。

③電気電子情報関連産業分野

電気電子情報関連産業は、スマートフォンやパソコン、テレビといった家電製品、半導体、電子部品など、現代社会に不可欠な製品を製造する分野です。技術革新のスピードが速く、常に新しい技術が求められます。対象業務は以下の13区分です。素形材産業や産業機械製造業と多くの業務が共通しています。

| 対象業務区分 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 機械加工 | (素形材産業分野と同様) |

| 金属プレス加工 | (素形材産業分野と同様) |

| 工場板金 | (素形材産業分野と同様) |

| めっき | (素形材産業分野と同様) |

| 仕上げ | (素形材産業分野と同様) |

| 機械保全 | (素形材産業分野と同様) |

| 電子機器組立て | (産業機械製造業分野と同様) |

| 電気機器組立て | (産業機械製造業分野と同様) |

| プリント配線板製造 | (産業機械製造業分野と同様) |

| プラスチック成形 | (産業機械製造業分野と同様) |

| 塗装 | (素形材産業分野と同様) |

| 溶接 | (素形材産業分野と同様) |

| 工業包装 | (産業機械製造業分野と同様) |

この分野の特徴は、機械的な加工技術と、電子・電気系の組み立て技術が融合している点です。例えば、スマートフォンの金属筐体は「機械加工」や「金属プレス加工」で作られ、その内部には「プリント配線板製造」や「電子機器組立て」で作られた基板が組み込まれます。このように、複数の業務区分が連携して一つの製品を作り上げています。

これら3分野は相互に密接に関連しており、企業によっては複数の分野にまたがる事業を行っているケースも少なくありません。 そのため、特定技能外国人を受け入れる際は、自社の事業内容と、従事させたい業務が、どの分野のどの業務区分に最も適合するかを慎重に検討する必要があります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、求められる技能水準によって「1号」と「2号」の2種類に区分されています。それぞれの違いを理解することは、外国人材のキャリアパスと、企業の長期的な人材戦略を考える上で非常に重要です。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 技能水準 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 特定産業分野に属する熟練した技能 |

| 在留期間 | 通算で上限5年(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新) | 上限なし(3年、1年または6ヶ月ごとの更新) |

| 家族の帯同 | 原則として認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援の要否 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が必要 | 受入れ機関による支援は義務ではない |

| 対象分野(製造業) | 3分野すべて | 3分野すべて(2023年6月より対象) |

(参照:出入国在留管理庁「特定技能制度」)

特定技能1号:相当程度の知識または経験を必要とする技能

特定技能1号は、特定産業分野において、即戦力として業務に従事するために必要となる、相当程度の知識または経験を持つ外国人材を対象としています。

- 技能水準: 「相当程度の知識または経験」とは、特別な育成や訓練を受けることなく、直ちに担当する業務をある程度こなせるレベルを指します。この水準は、各分野で実施される技能試験によって測られます。

- 在留期間: 在留期間は通算で上限5年と定められています。一度出国して再入国しても、特定技能1号として日本に在留できる期間は合計で5年を超えることはできません。

- 家族の帯同: 原則として、配偶者や子供などの家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは認められていません。

- 支援: 受入れ機関(企業)は、特定技能1号の外国人材に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。この支援は、後述する「登録支援機関」に委託することも可能です。

特定技能1号は、まず人手不足が深刻な現場の労働力を確保することを主眼に置いた資格と言えます。5年という期間は限定的ですが、企業にとっては即戦力を迅速に確保できるという大きな利点があります。

特定技能2号:熟練した技能

特定技能2号は、1号よりもさらに高いレベルの、熟練した技能を持つ外国人材を対象としています。

- 技能水準: 「熟練した技能」とは、長年の実務経験を通じて培われた高度な技術を指します。具体的には、自らの判断で業務を遂行できるレベルや、他の従業員に対して指導・監督を行いながら業務を遂行できるレベルが想定されています。この水準も、分野ごとに設定される技能試験によって評価されます。

- 在留期間: 特定技能2号には在留期間の上限がありません。3年、1年、または6ヶ月ごとに在留期間の更新を行うことで、理論上半永久的に日本で就労を続けることが可能です。これは、実質的な永住への道を開くものとして、非常に大きな意味を持ちます。

- 家族の帯同: 要件(扶養能力など)を満たせば、配偶者と子供を日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能です。これにより、外国人材は生活基盤を日本に築き、安心して働き続けることができます。

- 支援: 特定技能2号の外国人材は、日本の生活や労働環境に十分に慣れていると見なされるため、受入れ機関による支援は法律上の義務とはなっていません。ただし、任意で支援を行うことはもちろん可能です。

特定技能2号は、優秀な外国人材に長期的に日本で活躍してもらい、技術の継承や現場のリーダーとしての役割を担ってもらうことを目的としています。

2023年から製造業分野も特定技能2号の対象に

制度創設当初、特定技能2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみに限定されていました。しかし、他の分野でも熟練した人材の長期的な確保を望む声が高まったことを受け、政府は対象分野の拡大を検討してきました。

その結果、2023年6月9日の閣議決定により、製造業の3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)すべてが特定技能2号の対象に追加されました。これは、製造業分野で働く特定技能外国人および受け入れ企業にとって画期的な変更です。

この制度改正がもたらす影響は非常に大きいと考えられます。

- 外国人材にとっての魅力向上: 「5年で帰国しなければならない」という制約がなくなり、日本で安定した生活を送りながらキャリアを積める道が開かれました。これにより、より優秀な人材が日本の製造業を目指すインセンティブとなります。

- 企業にとってのメリット: 時間とコストをかけて育成した人材が、5年で離職してしまうリスクがなくなります。熟練した技術者として長期的に活躍してもらうことで、生産性の向上、技術の継承、現場のマネジメント強化などが期待できます。企業の持続的な成長にとって、これは計り知れない価値を持ちます。

今後、特定技能1号から2号へ移行するための試験の詳細などが順次整備されていくことになります。企業としては、現在雇用している特定技能1号の人材が将来的に2号へステップアップできるよう、キャリアパスの提示やスキルアップの支援を積極的に行っていくことが重要になるでしょう。

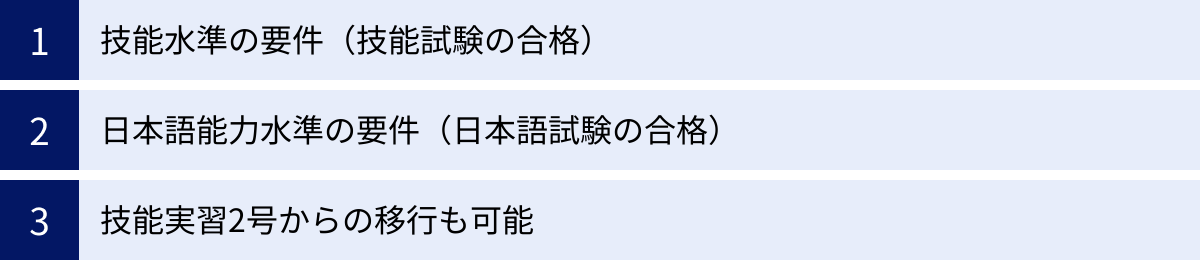

【外国人材向け】特定技能を取得するための要件

外国人が特定技能の在留資格を得るためには、大きく分けて「技能水準」と「日本語能力水準」の2つの要件を満たす必要があります。これらの要件は、日本で即戦力として働くための能力を証明するものです。

技能水準の要件(技能試験の合格)

特定技能1号を取得するためには、各産業分野が定める技能評価試験に合格しなければなりません。この試験は、その分野で働くために必要な知識と技術が備わっているかを確認するものです。

製造業分野では、経済産業省の監督のもと、一般社団法人日本溶接協会などが「製造分野特定技能1号評価試験」を実施しています。

- 試験内容: 試験は、業務に必要な知識を問う「学科試験」と、実際の作業能力を測る「実技試験」で構成されています。

- 試験区分: 受験者は、前述した3分野19業務区分(重複分を除く)の中から、自分が就労を希望する業務区分を選択して受験します。例えば、鋳造の仕事に就きたい場合は「鋳造」の試験を、電子機器の組み立てを行いたい場合は「電子機器組立て」の試験を受けることになります。

- 受験資格: 満17歳以上であれば、国籍や学歴、実務経験を問わず誰でも受験できます。

- 実施場所: 試験は日本国内だけでなく、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ミャンマーといった海外でも実施されています。(実施国は変更される可能性があるため、最新情報の確認が必要です)

この試験に合格することで、特定技能1号として働くために必要な技能水準を満たしていると公的に認められます。企業にとっては、この合格証が採用の際の客観的な能力証明となります。

(参照:製造分野特定技能1号評価試験 ウェブサイト)

日本語能力水準の要件(日本語試験の合格)

日本の職場で円滑に業務を行い、日常生活を送るためには、一定の日本語能力が不可欠です。特定技能では、業務上の指示を理解し、同僚とコミュニケーションが取れるレベルの日本語能力が求められます。

この水準を測るために、以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):

このテストは、主に就労のために来日する外国人を対象として開発された試験です。「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」とされるCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)の「A2」レベルに達しているかを判定します。コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施され、受験機会が多いのが特徴です。 - 日本語能力試験(JLPT):

JLPTは、日本語を母語としない人を対象とする、世界最大規模の日本語試験です。N1からN5までの5つのレベルがあり、特定技能では「N4」以上の合格が求められます。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。

これらの試験に合格することで、業務指示の理解や同僚とのコミュニケーション、日本での社会生活を送る上で最低限必要な日本語能力を有していると判断されます。

技能実習2号からの移行も可能

特定技能の資格を取得するには、上記の技能試験と日本語試験の両方に合格するのが基本ルートです。しかし、もう一つ主要なルートがあります。それが「技能実習2号」を良好に修了した外国人材の移行です。

技能実習制度は、日本で最長5年間、働きながら技術を学ぶ制度です。このうち、3年間の実習期間にあたる「技能実習2号」を計画通りに満了(良好に修了)した外国人は、原則として技能試験と日本語試験が免除されます。

ただし、この免除が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 職種・作業の関連性: 技能実習で従事していた「職種・作業」と、特定技能で就労しようとする「業務区分」に関連性があると認められること。

- 例えば、技能実習で「鋳造」の作業を経験した人が、特定技能でも「鋳造」の業務に就く場合は、関連性があると認められ、試験が免除されます。

- しかし、技能実習で「農業」を経験した人が、特定技能で「機械加工」の業務に就きたい場合は、関連性がないため、試験の免除は受けられず、新たに試験に合格する必要があります。

この技能実習からの移行は、既に日本の労働環境や生活文化に慣れている人材を確保できるため、企業にとって非常にメリットの大きいルートです。多くの企業が、技能実習生として受け入れた人材を、実習期間終了後に特定技能へ切り替えて継続雇用しています。

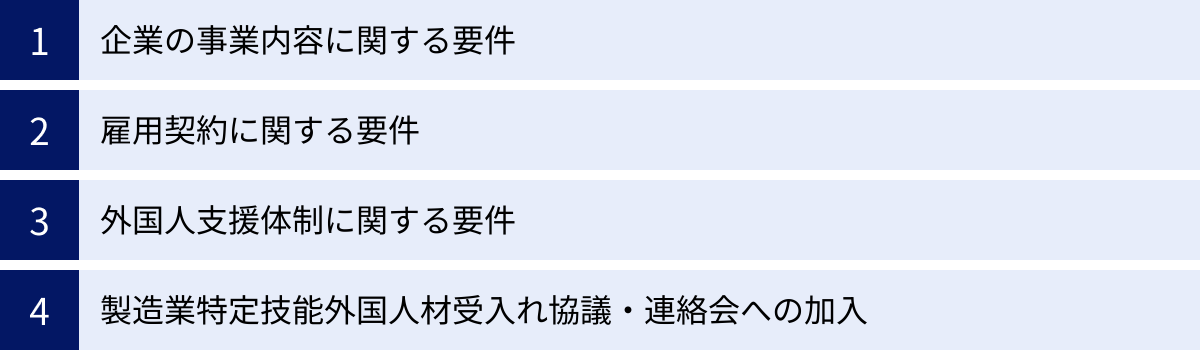

【企業向け】特定技能外国人を受け入れるための要件

外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)側にも、満たすべき様々な要件が定められています。これらは、外国人材が不当な扱いやトラブルに巻き込まれることなく、安心して働ける環境を保証するための重要なルールです。

企業の事業内容に関する要件

まず、受入れ機関自体が法令を遵守し、健全な事業活動を行っていることが大前提となります。

- 法令遵守: 労働基準法、労働安全衛生法、社会保険関連法令、税法など、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること。過去に法令違反があった場合、受け入れが認められないことがあります。

- 事業の継続性: 倒産のリスクがなく、安定して事業を継続できる財務状況であること。

- 欠格事由への非該当: 過去5年以内に出入国管理及び難民認定法に関する不正行為(不法就労の助長など)を行っていないことや、役員に暴力団関係者がいないことなど、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。

これらの要件は、特定技能外国人の雇用主として、また社会の一員として、企業が果たすべき基本的な責任を示すものです。

雇用契約に関する要件

企業は、特定技能外国人と適切な内容の雇用契約を締結しなければなりません。契約内容は、外国人であることを理由に不当な差別があってはならず、日本人従業員と同等以上の待遇を保証する必要があります。

- 契約形態: 原則として直接雇用のフルタイム契約であること。パートタイムやアルバイトでの雇用は認められません。

- 報酬額: 報酬の額は、同じ業務に従事する日本人従業員の報酬額と同等以上でなければなりません。比較対象となる日本人がいない場合は、近隣地域の同業他社で同じような業務に従事する日本人の賃金水準を参考に、適切な額を設定する必要があります。これは、外国人材が安価な労働力として搾取されるのを防ぐための極めて重要な規定です。

- 労働時間・休暇: 労働時間、休憩、休日、休暇などは、労働基準法に準拠したものでなければなりません。有給休暇の付与も義務付けられています。

- その他の待遇: 昇給、賞与、各種手当などの待遇についても、日本人従業員との間に不合理な差を設けることは禁止されています。

雇用契約書は、外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で作成し、事前に内容をしっかりと説明することが求められます。

外国人支援体制に関する要件

特定技能1号の外国人材は、まだ日本の生活や文化に不慣れな場合が多いため、受入れ機関には彼らを包括的に支援する義務が課せられます。このための「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿った支援を実施しなければなりません。

支援計画には、以下の10項目を盛り込む必要があります。

- 事前ガイダンス: 雇用契約後、来日前に業務内容や労働条件、日本での生活ルールなどを説明します。

- 出入国する際の送迎: 来日時には空港へ出迎え、帰国時には空港まで見送ります。

- 住居確保・生活に必要な契約支援: 連帯保証人になる、社宅を提供するなどして住居を確保し、銀行口座の開設や携帯電話の契約などを支援します。

- 生活オリエンテーション: 日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応などを説明します。

- 公的手続きへの同行: 役所での住民登録や社会保障、税金に関する手続きに同行し、書類作成を補助します。

- 日本語学習の機会の提供: 日本語教室の案内や、オンライン教材の紹介など、日本語を学ぶ機会を提供します。

- 相談・苦情への対応: 仕事や生活上の悩みについて、外国人が理解できる言語で相談に応じ、適切に対応します。

- 日本人との交流促進: 地域のイベントや自治会への参加を促し、孤立を防ぎます。

- 転職支援: 会社の都合で雇用契約を解除する場合、次の就職先を探すための支援を行います。

- 定期的な面談: 外国人本人とその上司などと定期的に面談し、問題がないかを確認します。

これらの支援を自社で行う体制がない場合は、後述する「登録支援機関」に全ての支援業務を委託することができます。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

製造業3分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、初めて受け入れを行ってから4ヶ月以内に、経済産業省が設置・運営する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入することが義務付けられています。

この協議・連絡会は、制度の適正な運用を図るため、以下の目的で活動しています。

- 受入れ企業間で必要な情報を共有する

- 法令遵守の啓発を行う

- 地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を検討する

- 不正行為(二重契約や失踪など)を防止するための連携を図る

加入手続きはオンラインで行うことができ、加入しないまま外国人材を受け入れ続けることは認められません。これは、業界全体で外国人材の受け入れ環境を整備し、制度の信頼性を確保するための重要な仕組みです。

特定技能外国人の受け入れ人数枠

特定技能制度では、労働市場への急激な影響を避けるため、分野ごとに5年間の受入れ見込み数が上限として設定されています。これは、国全体での大まかな受け入れ人数の目安を示すものです。

2019年の制度開始時に設定された、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)を合計した5年間の受入れ見込み数は31,450人でした。その後、新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限などもありましたが、受け入れは着実に進んでいます。

(参照:出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数等について」)

ここで企業が最も気にするべき点は、「自社で何人まで受け入れられるのか」という個別の人数枠でしょう。

特定技能制度では、分野によって企業ごとの受け入れ人数枠の設定が異なります。

- 建設分野、介護分野: これらの分野では、企業の常勤職員数を基にした個別の受け入れ人数上限が設けられています。

- 製造業分野: 2024年現在、製造業3分野においては、企業ごとの明確な受け入れ人数枠は設定されていません。 つまり、受入れ機関の常勤職員数を超えない範囲であれば、法律上の人数の上限なく特定技能外国人を受け入れることが可能です。

ただし、これはあくまで現行制度上の話です。今後、国内の雇用情勢や特定技能外国人の受け入れ状況によっては、制度が変更され、製造業にも企業ごとの人数枠が設けられる可能性はゼロではありません。

重要なのは、自社の経営規模や指導・管理体制に見合った、適切な人数の外国人材を受け入れることです。一度に大量の人材を受け入れても、教育や支援の体制が追いつかなければ、現場の混乱を招き、かえって生産性が低下したり、早期離職につながったりする恐れがあります。

人数枠がないからといって無計画に採用を進めるのではなく、まずは少人数から受け入れを開始し、社内の受け入れ態勢を確立しながら、段階的に人数を増やしていくのが現実的かつ賢明なアプローチと言えるでしょう。

企業が特定技能外国人を受け入れる3つのメリット

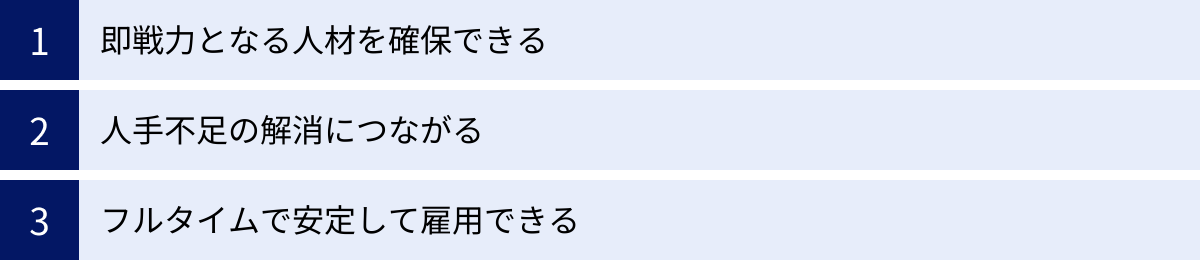

特定技能制度の活用は、人手不足に悩む製造業の企業にとって、多くのメリットをもたらします。ここでは、特に大きな3つのメリットについて掘り下げて解説します。

①即戦力となる人材を確保できる

最大のメリットは、採用後すぐに現場で活躍できる「即戦力」の人材を確保できる点です。

特定技能の在留資格を取得するためには、前述の通り、一定レベルの技能試験と日本語試験に合格する必要があります。これは、応募者が「その分野の業務に関する基本的な知識と技術」および「業務上の指示を理解し、同僚とコミュニケーションが取れる日本語能力」を既に持っていることの公的な証明となります。

従来の技能実習制度では、入国当初は日本語能力も技能レベルも十分ではないことが多く、企業はまず数ヶ月かけて集中的な研修を行う必要がありました。しかし、特定技能では、この初期教育にかかる時間とコストを大幅に削減できます。もちろん、個別の企業のルールやより高度な作業については入社後の教育が必要ですが、基礎的な部分が担保されている点は非常に大きなアドバンテージです。

特に、技能実習2号を修了して特定技能に移行する人材は、既に日本の製造現場で2〜3年の実務経験を積んでいます。日本の企業の文化や安全衛生に関するルール、チームでの働き方にも慣れているため、即戦力性はさらに高いと言えます。このような人材を確保できれば、採用後すぐに生産ラインに加わり、企業の生産性向上に直接貢献してくれるでしょう。

②人手不足の解消につながる

日本の製造業が直面する最も深刻な課題は、慢性的な人手不足です。少子高齢化の影響で若年層の労働人口は減少し続け、国内での人材募集はますます困難になっています。ハローワークや求人サイトに広告を出しても、応募が全くないというケースも珍しくありません。

特定技能制度は、この構造的な問題に対する直接的かつ効果的な解決策となります。国内の労働市場だけに頼るのではなく、海外の意欲ある若く優秀な人材に門戸を開くことで、必要な労働力を安定的に確保する道筋ができます。

特に、特定技能の対象となっている東南アジア諸国などには、日本の高い技術を学び、自らの生活を豊かにしたいと考えるハングリー精神旺盛な若者が数多くいます。彼らは日本の製造業にとって貴重な労働力となるだけでなく、職場に新しい活気や多様性をもたらしてくれる存在にもなり得ます。

人手不足が解消されることで、以下のような好循環が生まれます。

- 既存の従業員の過重労働が軽減され、労働環境が改善する。

- 受注の機会損失を防ぎ、売上を拡大できる。

- 安定した生産体制を背景に、新たな設備投資や事業展開を計画できる。

このように、特定技能外国人の受け入れは、企業の存続と成長の基盤を強化する上で、極めて重要な戦略的選択肢となります。

③フルタイムで安定して雇用できる

特定技能外国人の雇用は、直接雇用の正社員(または契約社員)で、フルタイム勤務が原則です。これは、パートタイムやアルバワーカート、あるいは派遣社員とは異なり、安定的で計算できる労働力として企業の生産計画に組み込めることを意味します。

労働時間が安定しているため、計画的な人員配置やシフト管理が容易になります。また、正社員として雇用することで、外国人材自身も安定した収入と身分保障を得られ、仕事に対する責任感やエンゲージメント(貢献意欲)が高まる傾向にあります。

さらに、2023年の制度改正により、製造業分野でも特定技能2号への道が開かれました。これにより、企業は優秀な人材を「5年」という期限なく、長期的に雇用し続けることが可能になりました。これは、企業にとって非常に大きなメリットです。

- 技術・ノウハウの蓄積: 長期雇用により、外国人材はより高度なスキルを習得し、企業の持つ独自の技術やノウハウを深く理解することができます。

- 定着率の向上: 5年で帰国するというキャリアの中断がなくなり、日本での安定した生活設計が可能になるため、人材の定着率向上が期待できます。採用と教育にかかるトータルコストの削減にもつながります。

- 将来のリーダー育成: 経験を積んだ特定技能2号の人材は、将来的に現場のリーダーや班長として、後輩の日本人従業員や新たに入ってくる外国人材を指導する役割を担うことも期待できます。

フルタイムでの安定雇用と、特定技能2号による長期雇用の可能性は、単なる人手不足の穴埋めではなく、企業の未来を共に築くパートナーとして外国人材を迎えることを可能にするのです。

企業が特定技能外国人を受け入れる際の2つのデメリット・注意点

特定技能制度は多くのメリットをもたらしますが、一方で企業が事前に理解し、準備しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを軽視すると、思わぬトラブルやコスト増につながる可能性があります。

①採用や支援に関するコストが発生する

特定技能外国人を受け入れるためには、日本人従業員を採用する際には発生しない、特有のコストがかかります。これらの費用を事前に把握し、予算計画に組み込んでおくことが重要です。

主なコストは以下の通りです。

- 採用関連費用:

- 人材紹介手数料: 海外や国内の人材紹介会社を利用して候補者を探す場合、紹介手数料が発生します。一般的に、年収の20〜30%や、一人あたり数十万円といった料金体系が多いです。

- 求人広告費: 自社で直接募集する場合でも、海外向けの求人サイトへの掲載費用などがかかることがあります。

- 渡航費用: 海外から人材を呼び寄せる場合、企業が片道または往復の航空券代を負担することが一般的です。

- 在留資格申請費用:

- 行政書士への依頼費用: 特定技能の在留資格申請は、提出書類が非常に多く、手続きが複雑です。専門家である行政書士に依頼する場合、一人あたり10万円から20万円程度の報酬が必要になります。自社で行うことも可能ですが、担当者の手間と時間を考えると、専門家への依頼が効率的な場合が多いです。

- 支援関連費用:

- 登録支援機関への委託費用: 法律で定められた10項目の支援業務を自社で行わず、登録支援機関に委託する場合、月々の委託費用が発生します。費用は支援内容によって異なりますが、外国人一人あたり月額2万円〜5万円程度が相場です。これは、在留期間中(最長5年間)、継続的に発生するコストとなります。

- 初期費用: 上記の月額費用とは別に、契約時に初期費用として数万円〜十数万円が必要な場合もあります。

これらのコストは、決して小さな負担ではありません。しかし、国内で人材を確保するための求人コストや、人材不足による機会損失と比較衡量する必要があります。長期的な視点に立ち、投資として捉えることが重要です。

②支援体制の構築が必要になる

特定技能1号の外国人材に対しては、法律で定められた包括的な支援を行う義務があります。これを自社で実施するのか、登録支援機関に委託するのか、事前に明確な方針を立てる必要があります。

自社で支援を行う場合、以下のような課題に直面する可能性があります。

- 担当者の確保と負担: 支援業務は多岐にわたり、片手間でできるものではありません。専任または兼任の担当者を置く必要がありますが、その担当者には大きな負担がかかります。特に、役所での手続き同行や緊急時の対応は、通常業務を中断して行わなければなりません。

- 言語の壁: 支援は、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。相談・苦情対応や生活オリエンテーションなど、深いコミュニケーションが求められる場面で、多言語に対応できるスタッフが社内にいなければ、質の高い支援は困難です。

- 専門知識の必要性: 在留資格の更新手続きや社会保障制度など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。これらの知識を社内で継続的にアップデートしていくのは容易ではありません。

- 24時間体制の相談窓口: 夜間や休日に、病気や事故といった緊急の相談が入る可能性もあります。これに対応できる体制を構築する必要があります。

これらの課題から、多くの企業、特に中小企業では、専門的なノウハウと多言語対応が可能な登録支援機関に支援業務を委託する選択をしています。

登録支援機関に委託する場合でも、企業側の責任が完全になくなるわけではありません。委託先と密に連携を取り、外国人材の就労状況や生活状況を常に把握し、問題があれば共に対処していく姿勢が不可欠です。

結局のところ、コストをかけて外部に委託するか、社内にリソースを割いて体制を構築するかの選択になります。どちらの選択をするにしても、「支援は外国人材が日本で安心して働き、定着するために不可欠な義務である」という認識を、経営層から現場の従業員まで、社内全体で共有することが最も重要です。

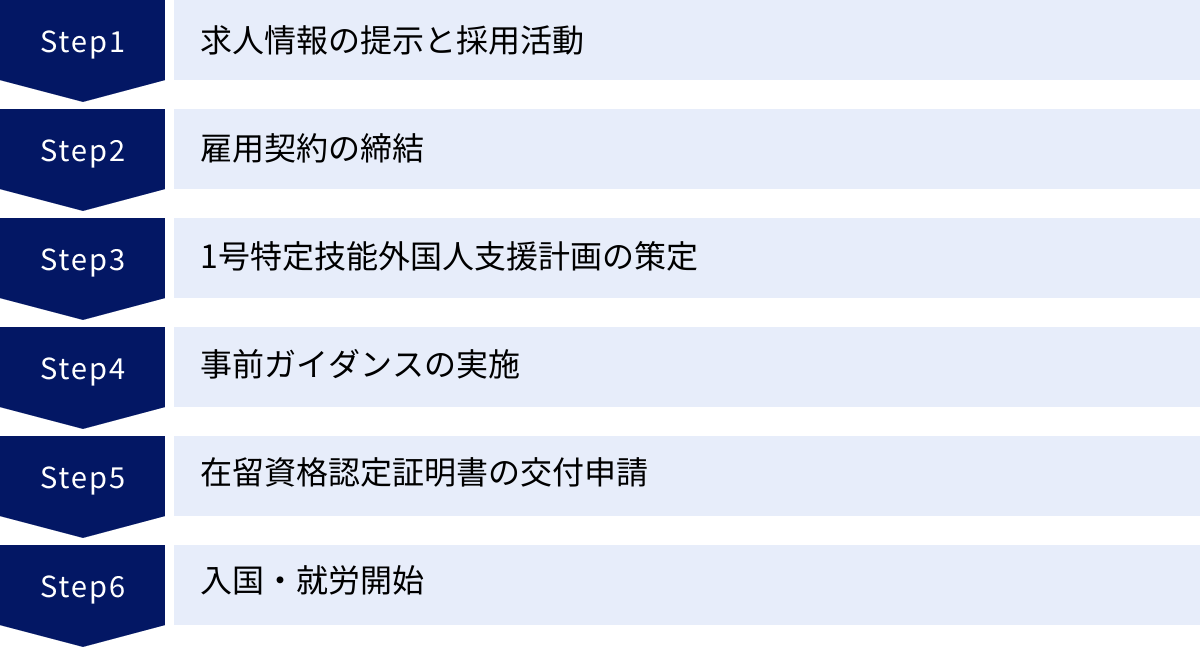

特定技能外国人を受け入れるまでの6ステップ

特定技能外国人材を実際に受け入れるまでには、いくつかの手続きを段階的に進めていく必要があります。ここでは、海外にいる外国人を新たに日本に呼び寄せる場合を例に、基本的な6つのステップを解説します。

①求人情報の提示と採用活動

まず、自社の求める人材像(業務内容、必要なスキル、人物像など)を明確にし、採用活動を開始します。

- 求人情報の作成: 業務内容、労働条件(給与、労働時間、休日など)、福利厚生などを具体的に記載した求人票を作成します。この際、特定技能の要件(日本人と同等以上の報酬など)を必ず満たすようにします。

- 募集方法の選択:

- 人材紹介会社の活用: 特定技能外国人の紹介を専門とする国内外の紹介会社を利用するのが最も一般的な方法です。候補者のスクリーニングや面接の設定などを代行してくれるため、効率的に採用活動を進められます。

- ハローワーク: 国内在住の特定技能資格を持つ外国人を探す場合は、ハローワークも利用できます。

- 自社での直接募集: 海外の現地法人や取引先を通じて、直接候補者を募集する方法もあります。

- 面接の実施: 書類選考を通過した候補者と面接を行います。海外在住者とは、オンラインでの面接が主流です。面接では、技能や日本語能力だけでなく、日本で働く意欲や人柄、企業文化への適性なども見極めます。

②雇用契約の締結

採用する人材が決定したら、雇用契約を締結します。この契約は、後の在留資格申請における根幹となる重要な書類です。

- 雇用契約書の作成: 労働基準法に準拠し、かつ特定技能制度の基準(報酬、労働時間など)を満たした内容で雇用契約書を作成します。

- 労働条件の明示: 雇用契約書とは別に、労働条件通知書を作成し、賃金、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休日、退職に関する事項などを詳細に明示します。

- 母国語での説明: 契約書や通知書の内容は、外国人が十分に理解できる言語(翻訳を添付するなど)で説明し、双方が納得した上で署名・捺印を行います。後々のトラブルを避けるため、非常に重要なプロセスです。

③1号特定技能外国人支援計画の策定

次に、特定技能1号の外国人材に対する支援計画を作成します。これは、受入れ機関の義務であり、在留資格申請時の必須書類です。

- 支援項目の網羅: 前述した10項目の義務的支援(事前ガイダンス、送迎、住居確保支援など)をどのように実施するか、具体的な内容と方法を計画書に記載します。

- 作成主体: 計画は受入れ機関(企業)が作成します。ただし、登録支援機関に支援を全部委託する場合は、登録支援機関が計画の作成を代行またはサポートしてくれます。その場合、企業と登録支援機関との間で「支援委託契約」を締結する必要があります。

この支援計画は、単なる申請書類ではなく、外国人材を実際に受け入れた後の行動指針となるものです。実現可能な、実効性のある計画を立てることが求められます。

④事前ガイダンスの実施

在留資格の申請を行う前に、内定者に対して事前ガイダンスを実施します。

- 目的: これから始まる日本での仕事や生活について、改めて具体的な情報を提供し、本人の理解を深め、不安を解消することが目的です。

- 内容: 雇用契約で定めた労働条件、従事する業務内容、入国にあたっての手続き、日本で生活する上での注意点、そして保証金徴収や違約金契約が禁止されていることなどを説明します。

- 実施方法: 対面、またはオンライン(ビデオ通話など)で、本人が理解できる言語で、3時間以上かけて丁寧に行う必要があります。

⑤在留資格認定証明書の交付申請

全ての準備が整ったら、いよいよ日本の出入国在留管理庁に対して在留資格の申請を行います。海外にいる外国人を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

- 申請場所: 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局

- 主な必要書類:

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 特定技能外国人の受入れに関する誓約書

- 1号特定技能外国人支援計画書の写し

- 雇用契約書の写し、労働条件通知書の写し

- 事前ガイダンスの確認書

- 技能試験、日本語試験の合格証明書の写し(技能実習からの移行者は修了証明書など)

- 企業の登記事項証明書、決算書類の写し

- 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入証明書(または加入申請中であることの証明)

- その他、多数の書類が必要となります。

申請から証明書が交付されるまでには、通常1ヶ月〜3ヶ月程度の時間がかかります。

⑥入国・就労開始

在留資格認定証明書が無事に交付されたら、最終段階です。

- 証明書の送付: 交付された証明書の原本を、海外にいる本人に国際郵便などで送付します。

- ビザ(査証)の申請: 本人は、その証明書を持って、現地の日本大使館または領事館に行き、ビザ(査証)を申請します。

- 来日: ビザが発給されたら、航空券を手配し、来日します。

- 空港での出迎え: 支援計画に基づき、企業の担当者または登録支援機関のスタッフが空港へ出迎えます。

- 生活のセットアップ: 住居への入居、役所での住民登録、銀行口座開設、ライフラインの契約などをサポートします。

- 就労開始: 全ての準備が整い、生活の基盤ができたところで、いよいよ企業での就労がスタートします。

この一連のプロセスは、多くの書類作成と手続きを伴うため、計画的に進めることが成功の鍵となります。

特定技能外国人の雇用形態について

特定技能制度における雇用形態は、外国人材の安定した就労を確保するために、厳格なルールが定められています。

直接雇用が原則

特定技能制度における最も重要な原則は、受入れ機関(企業)が特定技能外国人と直接、雇用契約を結ぶことです。これは、雇用主としての責任の所在を明確にし、外国人材が安定した身分と労働条件の下で働けるようにするためのものです。

この直接雇用契約は、期間の定めのある契約(例:1年更新)でも、期間の定めのない契約(正社員)でも構いません。しかし、いずれの場合もフルタイム勤務(週の所定労働時間が、同じ事業所で働く通常の労働者と同等)であることが求められます。短時間のパートタイムやアルバイト契約は認められていません。

この「直接雇用・フルタイム」という原則は、特定技能制度が単なる一時的な労働力の補充ではなく、日本社会の一員として外国人材を受け入れ、安定した生活基盤を提供することを目的としていることの表れです。

派遣社員としての受け入れは可能か

では、人材派遣会社を介して、派遣社員として特定技能外国人を受け入れることはできるのでしょうか。これは多くの企業が抱く疑問ですが、答えは明確です。

製造業分野においては、特定技能外国人を派遣社員として受け入れることは認められていません。

特定技能制度では、例外的に派遣形態が認められている分野があります。それは「農業」と「漁業」の2分野のみです。これらの分野は、季節によって労働需要が大きく変動する(繁忙期と閑散期がある)という特性があるため、柔軟な働き方を可能にする派遣形態が特例として認められています。

しかし、製造業を含む他の全ての分野では、派遣形態は禁止されています。その理由は、以下の通りと考えられます。

- 雇用の安定性の確保: 派遣契約は、派遣先の都合で契約が終了する可能性があるなど、直接雇用に比べて雇用が不安定になりがちです。制度の趣旨である「安定した雇用」を確保するため、直接雇用が原則とされています。

- 責任の所在の明確化: 外国人材の雇用管理や支援の責任は、受入れ機関(雇用主)が一元的に負うべきであるという考え方に基づいています。派遣形態では、指揮命令を行う派遣先企業と、雇用契約を結ぶ派遣元企業との間で責任の所在が曖昧になる恐れがあります。

- 中間搾取の防止: 派遣会社が介在することによる、不当な中間搾取を防ぐ狙いもあります。

したがって、製造業の企業が特定技能外国人を受け入れたい場合は、必ず自社で直接雇用契約を結ぶ必要があります。このルールを誤解して、違法な派遣受け入れを行わないよう、十分な注意が必要です。

自社での支援が難しい場合は登録支援機関の活用を

特定技能1号の外国人材に対する包括的な支援は、受入れ企業の義務ですが、その負担は決して軽くありません。特に、人員やノウハウが限られる中小企業にとっては、全ての支援を自社で完結させるのは現実的ではない場合も多いでしょう。そのような場合に活用できるのが「登録支援機関」です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援計画の作成や実施を代行する機関として、出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人のことです。

簡単に言えば、「特定技能外国人支援のプロフェッショナル」です。

企業は、この登録支援機関に支援業務の全部(または一部)を委託することで、法律で定められた支援義務を果たすことができます。これにより、企業は本来の事業活動に集中しながら、専門的なノウハウを持つ機関を通じて、外国人材に質の高い支援を提供することが可能になります。

登録支援機関には、行政書士事務所、人材紹介会社、事業協同組合、NPO法人など、様々な団体があります。2024年時点で、全国に数千の機関が登録されており、企業は自社のニーズに合った機関を選択することができます。

登録支援機関に委託できる業務内容

登録支援機関には、法律で定められた10項目の義務的支援業務のすべてを委託することができます。具体的には、以下のようなサポートが受けられます。

| 支援項目 | 登録支援機関による具体的なサポート内容の例 |

|---|---|

| ① 事前ガイダンス | 企業に代わり、内定者に対して母国語で労働条件や生活ルールをオンライン等で説明する。 |

| ② 出入国時の送迎 | 来日時の空港での出迎え、住居までの送迎、帰国時の空港への見送りを行う。 |

| ③ 住居確保・生活契約支援 | アパート探しのサポート、連帯保証人としての対応、社宅の管理、銀行口座開設や携帯電話契約への同行・通訳。 |

| ④ 生活オリエンテーション | 日本の交通ルール、ゴミの分別、役所の手続き、医療機関の利用方法などを母国語でレクチャーする。 |

| ⑤ 公的手続きへの同行 | 住民登録、マイナンバーカード申請、国民健康保険加入などの役所手続きに同行し、書類作成を補助する。 |

| ⑥ 日本語学習の機会提供 | 地域の日本語教室の情報提供、オンライン日本語学習サービスの紹介、学習教材の提供などを行う。 |

| ⑦ 相談・苦情への対応 | 24時間365日対応可能な母国語での相談窓口を設置し、仕事や生活上のあらゆる悩み事に対応する。 |

| ⑧ 日本人との交流促進 | 地域の祭りやイベントへの参加を促したり、社内交流会の企画をサポートしたりして、外国人材の孤立を防ぐ。 |

| ⑨ 転職支援(非自発的離職時) | 会社の都合で雇用契約が解除された場合に、ハローワークへの同行や求人情報の提供、履歴書の作成支援などを行う。 |

| ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 | 3ヶ月に1回以上の頻度で外国人材本人および上司と面談し、労働状況や生活上の問題がないかを確認。問題があれば改善を促し、人権侵害などがあれば行政機関に通報する。 |

これらの専門的かつ多岐にわたるサポートを活用することで、企業は支援体制構築の負担を大幅に軽減できます。特に、多言語対応や24時間相談体制は自社での構築が難しいため、登録支援機関を利用する大きなメリットと言えるでしょう。

おすすめの登録支援機関3選

全国には多数の登録支援機関が存在しますが、ここでは製造業の実績や支援内容に定評のある3つの機関を客観的な情報に基づいて紹介します。機関を選ぶ際の参考にしてください。

(※各機関のサービス内容や料金は変更される可能性があるため、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。)

①Funtoco株式会社

Funtoco株式会社は、特定技能に特化した登録支援機関として、全国でサービスを展開しています。特に、手厚いサポート体制と多言語対応力に強みを持っています。

- 特徴:

- 11言語に対応: 英語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、ネパール語など、アジア圏を中心に幅広い言語に対応できるスタッフが在籍しており、言語の壁を感じさせないサポートが可能です。

- 24時間365日の相談窓口: 母国語でいつでも相談できるホットラインを設けており、外国人材の急な病気やトラブルにも迅速に対応できる体制が整っています。

- 独自の生活・学習サポート: オンラインでの日本語学習プログラムや、日本の生活ルールを学べる動画コンテンツなどを提供し、外国人材の日本への適応を多角的に支援します。

- 全国対応: 全国に拠点を持ち、都市部から地方まで、企業の所在地を問わず一貫した質の高いサービスを提供しています。

(参照:Funtoco株式会社 公式サイト)

②J-MIG(一般社団法人 国際人材交流機構)

J-MIGは、製造業、特に素形材産業分野に強みを持つ登録支援機関です。一般社団法人としての公的な側面も持ち、業界団体との連携が深いのが特徴です。

- 特徴:

- 製造業への特化: 素形材産業分野(鋳造、鍛造、めっき等)をはじめとする製造業の人材育成と受け入れに長年の実績とノウハウを持っています。業界特有の課題やニーズを深く理解した上でのサポートが期待できます。

- 技能実習からの連携: 技能実習生の受け入れを行う監理団体としての機能も有しており、技能実習から特定技能へのスムーズな移行をワンストップで支援することが可能です。

- 教育プログラムの充実: 安全衛生教育や専門用語を含む日本語教育など、製造現場で即戦力となるための独自の教育プログラムを提供しています。

- 業界団体とのネットワーク: 経済産業省や関連業界団体との連携が強く、制度変更などの最新情報を迅速に入手し、的確なアドバイスを提供できる体制があります。

(参照:一般社団法人 国際人材交流機構(J-MIG) 公式サイト)

③さくら協同組合

さくら協同組合は、全国規模で事業を展開する協同組合であり、技能実習生の監理団体として豊富な実績を持つとともに、登録支援機関としても活動しています。

- 特徴:

- 全国的なサポートネットワーク: 全国各地に支部や提携機関があり、地域に密着したきめ細やかなサポートを提供できるのが強みです。地方の企業でも安心して依頼できます。

- 豊富な受け入れ実績: 長年にわたり多数の技能実習生を受け入れてきた実績があり、外国人材の生活サポートや労務管理に関するノウハウが豊富に蓄積されています。

- 生活サポートの手厚さ: 住居の確保から生活インフラの整備、地域コミュニティとの橋渡しまで、外国人材が日本での生活にスムーズに馴染めるよう、手厚いサポートを提供しています。

- コンプライアンス重視: 協同組合として、法令遵守を徹底した厳格な管理体制を敷いており、企業は安心して受け入れを任せることができます。

(参照:さくら協同組合 公式サイト)

これらの機関はそれぞれに特徴があります。自社の業種、受け入れたい人材の国籍、求めるサポートのレベルなどを考慮し、複数の機関から話を聞いて比較検討することが、最適なパートナーを見つけるための鍵となります。

まとめ

本記事では、製造業分野における特定技能制度について、その全体像から具体的な実務までを詳しく解説してきました。

日本のものづくりを支える製造業は、深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。特定技能制度は、この課題を解決し、企業の持続的な成長を可能にするための極めて有効な手段です。

記事の要点を以下にまとめます。

- 特定技能「製造業」は、人手不足解消を目的とし、即戦力となる外国人材を労働者として受け入れる制度です。

- 対象は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」の3分野に大別され、鋳造、機械加工、溶接、電子機器組立てなど、幅広い業務をカバーします。

- 在留資格には、在留期間5年の「1号」と、在留期間の更新が可能で長期就労が見込める「2号」があり、製造業は2023年から2号の対象となりました。

- 外国人材が資格を得るには技能試験と日本語試験の合格が必要ですが、技能実習2号を修了した場合は免除されるルートもあります。

- 企業側には、日本人と同等以上の待遇や、生活・仕事の両面を支える支援体制の構築といった義務が課せられます。

- 受け入れには採用や支援のコストがかかりますが、即戦力の確保や人手不足の根本的な解消といった大きなメリットがあります。

- 受け入れプロセスは複雑ですが、専門家である「登録支援機関」を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できます。

特定技能制度は、単に人手不足の穴を埋めるための制度ではありません。意欲と能力のある外国人材を正式な従業員として迎え入れ、共に働き、技術を継承し、企業と社会の未来を築いていくための前向きな制度です。

受け入れには準備とコストが必要ですが、それを上回る価値がきっと見出せるはずです。本記事が、特定技能制度の活用を検討する製造業の皆様にとって、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。