製造業への転職・就職活動において、自己PRは合否を左右する非常に重要な要素です。多くの応募者の中から採用担当者の目に留まり、「この人と一緒に働きたい」と思わせるためには、自身の強みやスキルを効果的に伝え、企業が求める人物像と合致していることを示す必要があります。

しかし、「自分の強みが分からない」「どう書けば魅力的に伝わるのか」「製造業ではどんな点が評価されるのだろう」といった悩みを抱える方も少なくありません。

この記事では、製造業の採用において自己PRがなぜ重要なのかという基本的な部分から、自己PR作成前の準備、評価される強み、魅力的な構成の作り方までを徹底的に解説します。さらに、経験の有無や職種、アピールしたい強み別に合計20もの具体的な例文を紹介し、すぐに使える実践的なノウハウを提供します。NG例やよくある質問にも触れることで、自己PRに関するあらゆる疑問を解消します。

この記事を最後まで読めば、あなたも自信を持って、採用担当者の心に響く自己PRを作成できるようになるでしょう。

目次

なぜ製造業の採用で自己PRが重要なのか

製造業の採用選考において、自己PRは応募者の能力や人柄を判断するための重要な判断材料です。履歴書や職務経歴書に記載されたスキルや経験だけでは分からない、応募者のポテンシャルや企業文化との適合性を見極めるために、採用担当者は自己PRの内容を注意深く確認しています。なぜ、これほどまでに自己PRが重視されるのでしょうか。その背景には、企業が確認したい具体的なポイントと、製造業特有の求められる人物像があります。

企業が自己PRで確認したいこと

採用担当者は、自己PRを通して主に以下の4つの点を確認しようとしています。これらのポイントを意識することで、より的を射た自己PRを作成できます。

1. 人柄や価値観が自社の社風に合っているか(カルチャーフィット)

企業には、それぞれ独自の文化や価値観、働き方があります。例えば、チームワークを重んじ、社員一丸となって目標達成を目指す社風の企業もあれば、個人の裁量を尊重し、自主性を求める企業もあります。採用担当者は、応募者の自己PRから垣間見える人柄や価値観が、自社の文化に馴染み、既存の社員と良好な関係を築きながら長く活躍してくれる人材かどうかを見ています。どれだけ高いスキルを持っていても、社風に合わなければ早期離職につながる可能性があるため、このカルチャーフィットは非常に重要な指標となります。

2. 業務への適性があるか

自己PRは、応募者が募集職種の業務内容を正しく理解し、それに対して自身のスキルや特性がどのように活かせるかをアピールする場です。例えば、精密な部品を扱う組立職であれば「手先の器用さ」や「集中力」、品質管理職であれば「責任感」や「分析力」が求められます。企業は、応募者がアピールする強みが、実際の業務で直面する課題解決や目標達成に直接的に貢献するものかどうかを判断しています。具体的なエピソードを交えて強みを語ることで、その強みが単なる自己評価ではなく、客観的な事実に基づいたものであることを示し、業務への適性の高さを説得力をもって伝えられます。

3. 入社意欲や仕事への熱意は十分か

数ある企業の中から、なぜ自社を志望するのか。採用担当者はその理由に強い関心を持っています。自己PRの内容が、どの企業にも当てはまるような一般的なものではなく、その企業ならではの事業内容や製品、理念に触れ、そこで働きたいという強い意志が感じられるものであれば、入社意欲が高いと評価されます。自己PRを作成するために、どれだけ企業研究に時間を費やしたかは、内容の具体性や深さに表れます。その熱意は、「入社後も主体的に学び、積極的に業務に取り組んでくれるだろう」という期待感につながり、採用を後押しする大きな要因となります。

4. 潜在的な能力や将来性(ポテンシャル)

特に未経験者や若手の採用においては、現時点でのスキルや経験以上に、将来的な成長の可能性、すなわちポテンシャルが重視されます。自己PRで語られる過去の経験(学業、部活動、アルバイトなど)から、課題に直面した際の思考プロセスや行動特性、新しいことへの学習意欲、目標達成に向けた粘り強さなどを読み取り、入社後の成長イメージを膨らませています。成功体験だけでなく、失敗から何を学び、次にどう活かしたかといったエピソードは、応募者の謙虚さや成長意欲を示す上で非常に効果的です。

製造業で共通して求められる人物像

製造業は、私たちの生活に欠かせない「モノ」を生み出す産業です。その根幹を支える現場では、業界や職種を問わず、共通して求められる資質や姿勢があります。自身の強みがこれらの人物像と合致する部分を見つけ出し、アピールすることが重要です。

1. モノづくりへの純粋な興味・関心

製造業の原点は、やはり「モノづくり」にあります。自分が関わった製品が世の中に出て、人々の暮らしを支えているという事実は、大きなやりがいにつながります。「なぜモノづくりに携わりたいのか」「その企業の製品のどんな点に魅力を感じるのか」といった純粋な興味や探究心は、仕事へのモチベーションの源泉となります。この情熱は、日々の地道な作業や困難な課題に直面した際の支えとなり、長期的な活躍が期待できる人材として評価されます。

2. 品質や安全に対する高い意識と責任感

製造業において、製品の品質は企業の信頼そのものです。一つの小さなミスが、製品の欠陥や重大な事故につながり、顧客の信頼を失うだけでなく、時には人の命に関わる事態を引き起こす可能性もあります。そのため、決められた手順やルールを正確に守り、自分の担当する工程に最後まで責任を持つという強い責任感が不可欠です。また、常に安全を第一に考え、ヒヤリハットを見過ごさず、危険を予知して行動できる能力も極めて重要です。

3. チームで協力し目標を達成する協調性

現代のモノづくりは、個人の力だけで完結することはほとんどありません。開発、設計、資材調達、製造、品質管理、出荷といった多くの部署や担当者が連携し、一つの製品を完成させていきます。製造ラインにおいても、前後の工程を担当するメンバーとの円滑なコミュニケーションが不可欠です。自分の役割を理解し、周囲の状況に配慮しながら、チーム全体の目標達成のために協力できる協調性は、製造現場で働く上で最も基本的な素養の一つと言えます。

4. 地道な作業を粘り強く続ける忍耐力・継続力

製造現場では、同じ作業を長時間繰り返すライン作業や、目標とする品質に到達するまで何度も試作を繰り返す研究開発など、地道で根気のいる仕事が多く存在します。こうした業務を投げ出すことなく、コツコツと粘り強く続けられる忍耐力や継続力は、安定した生産と品質を維持するために欠かせない能力です。一見すると単純な作業であっても、その中に工夫や改善の余地を見出し、モチベーションを維持しながら取り組める人材は高く評価されます。

5. 常に改善を目指す意欲と主体性

「カイゼン」という言葉に代表されるように、多くの製造業では、現状に満足することなく、常に業務の効率化や品質向上を目指す文化が根付いています。「もっと速くできないか」「もっとミスを減らせないか」「もっと安全な方法はないか」といった問題意識を持ち、自ら課題を発見し、その解決策を考えて提案・実行できる主体性は、企業の競争力を高める上で不可欠な要素です。指示を待つだけでなく、自ら考えて行動できる人材は、どの職種においても歓迎されます。

自己PR作成前の準備【2ステップ】

魅力的な自己PRをいきなり書き始めるのは困難です。行き当たりばったりで作成すると、内容が浅くなったり、企業の求める人物像とずれてしまったりする可能性があります。選考を突破するためには、しっかりとした事前準備が不可欠です。ここでは、自己PR作成に欠かせない2つの重要なステップ、「企業研究」と「経験の棚卸し」について、具体的な方法を交えながら詳しく解説します。

① 企業研究で求める人物像を把握する

自己PRは、ラブレターに例えられます。相手のことをよく知らないまま、自分の魅力ばかりを語っても心には響きません。相手(企業)が何を求めているのかを深く理解し、それに合わせて自分の魅力を伝えることが成功の鍵です。そのために不可欠なのが「企業研究」です。

なぜ企業研究が重要なのか?

企業研究の目的は、単に企業の情報を集めることではありません。その企業が「どのような人材を求めているのか」を正確に把握し、自分の強みや経験と結びつけるための仮説を立てることにあります。企業が求める人物像を理解することで、数ある自分のアピールポイントの中から、最も響くであろう要素を選択し、自己PRの軸を定めることができます。また、企業理念や事業内容への深い理解は、志望動機の説得力を増し、入社意欲の高さをアピールすることにも繋がります。

具体的な企業研究の方法

| 情報源 | 確認するポイント |

|---|---|

| 企業の公式ウェブサイト | ・経営理念/ビジョン: 企業が何を大切にし、どこを目指しているのかを理解する。 ・事業内容/製品情報: 具体的にどのようなモノづくりをしているのか、その技術や製品の社会への貢献度を把握する。 ・沿革: 企業の歴史から、強みや変化への対応力を読み取る。 ・IR情報(投資家向け情報): 業績や今後の事業戦略など、客観的なデータから企業の現状と将来性を分析する。 |

| 採用サイト/募集要項 | ・求める人物像/歓迎するスキル: 企業が公式に発信している最も直接的なメッセージ。一言一句読み込む。 ・仕事内容: 自分の経験やスキルがどのように活かせるか、具体的にイメージする。 ・社員インタビュー/キャリアパス: 実際に働く人の声から、社風や求められる役割をリアルに感じる。 |

| 業界ニュース/専門誌 | ・業界全体の動向: その企業が業界内でどのような立ち位置にいるのか、競合と比較した際の強みは何かを把握する。 ・最新技術やトレンド: 業界の将来性や、企業が今後どのようなスキルを求めるかを予測する。 |

| 製品やサービスの利用 | 最終製品を製造している企業であれば、実際にその製品を使ってみることで、消費者目線での魅力や改善点を発見できる。これは独自の視点としてアピール材料になる。 |

これらの情報源から得た情報を断片的に見るのではなく、点と点を繋げて線にし、立体的な企業像を自分の中に構築していくことが重要です。例えば、「経営理念に『品質第一』を掲げ、実際に高品質な製品で高いシェアを誇っている。だから、募集要項にある『責任感』や『正確性』は特に重視されるだろう」といったように、情報から企業の価値観を推測し、求める人物像を具体化していくプロセスが、質の高い自己PR作成の第一歩となります。

② 経験の棚卸しでアピール材料を見つける

企業が求める人物像を把握したら、次はその人物像に対して、自分がどのようにマッチしているかを証明するための「アピール材料」を見つける必要があります。そのための作業が「経験の棚卸し」、つまり自己分析です。自分では当たり前だと思っている経験の中にこそ、他人から見れば輝く強みが隠れていることがよくあります。

なぜ経験の棚卸しが必要なのか?

自己PRで語るべきは、単なる長所ではありません。その長所が、具体的な経験によって裏付けられている「強み」である必要があります。「私の強みは協調性です」とだけ言われても、採用担当者はその真偽を判断できません。しかし、「5人のチームで意見が対立した際、双方の意見を丁寧にヒアリングし、折衷案を提案することで、プロジェクトを成功に導きました」というエピソードが加わることで、途端に説得力が増します。経験の棚卸しは、こうした説得力のあるエピソードを発掘するための不可欠なプロセスです。

具体的な経験の棚卸しの方法

記憶を頼りにするだけでなく、体系的に振り返ることで、アピール材料を効率的に見つけ出すことができます。

ステップ1:キャリアの書き出し

まずは、これまでの職務経歴(学生の場合はアルバイト、学業、部活動など)を時系列で書き出します。所属した会社や部署、期間、役職、そして担当した業務内容をできるだけ詳細に思い出します。

ステップ2:各業務の深掘り(STARメソッドの活用)

次に、書き出した各業務について、以下の4つの観点で深掘りしていきます。これはSTARメソッドと呼ばれるフレームワークで、具体的なエピソードを整理するのに非常に有効です。

- S (Situation): 状況

- それは、いつ、どこで、どのような状況でしたか?

- どのようなチームや環境で、どのような役割を担っていましたか?

- T (Task): 課題・目標

- その状況で、どのような課題や目標がありましたか?

- なぜその課題を解決する必要があったのですか?

- 数値的な目標(売上〇%アップ、コスト〇%削減など)はありましたか?

- A (Action): 行動

- その課題や目標に対して、あなた自身が「考え」「工夫し」「実行した」ことは何ですか?

- 周囲を巻き込んだ場合は、その中であなたが果たした役割は何ですか?

- R (Result): 結果

- あなたの行動によって、どのような結果が生まれましたか?

- 数値で示せる成果(例:作業時間を10%短縮、不良品率を5%改善)はありますか?

- 数値化できなくても、周囲からの評価(「ありがとう」と言われたなど)や、その経験から何を学んだか、どのようなスキルが身についたかを記述します。

ステップ3:強みとの紐付け

深掘りしたエピソードの中から、企業研究で見出した「求める人物像」や、後述する「製造業で評価される強み」に結びつきそうなものをピックアップします。

例えば、「マニュアルを改善して新人教育の時間を短縮した」というエピソードは、「改善意欲」や「後輩育成能力」という強みに繋がります。「複数の部署と連携して納期を調整した」経験は、「協調性」や「調整力」のアピールになります。

この棚卸し作業を通じて、自分だけのオリジナルなエピソードに裏打ちされた、説得力のあるアピール材料を複数準備することができます。そうすれば、応募する企業や職種に合わせて、最適なエピソードを選んで自己PRを構築できるようになるのです。

製造業の自己PRで評価される強み・スキル8選

自己PRを作成するにあたり、どのような強みをアピールすれば製造業の採用担当者に響くのでしょうか。ここでは、多くの製造業企業で共通して高く評価される8つの強み・スキルをピックアップし、それぞれがなぜ重要なのか、そしてどのようにアピールすれば効果的なのかを解説します。自身の経験と照らし合わせながら、アピールできそうな強みを見つけてみましょう。

① 協調性・チームワーク

製造業の仕事は、個人の力だけで完結することはほとんどありません。原料の受け入れから加工、組立、検査、梱包、出荷に至るまで、数多くの工程が存在し、それぞれの工程を異なる担当者や部署が担っています。一つの製品を高品質かつ納期通りに完成させるためには、各工程がスムーズに連携し、チームとして機能することが不可欠です。

例えば、ライン作業では前後の工程の担当者との息の合った連携が生産効率を左右します。また、生産管理部門は、営業部門からの受注情報に基づき、製造現場や資材調達部門と密に連携して生産計画を立てる必要があります。このように、製造業のあらゆる場面で他者と協力する姿勢、すなわち協調性が求められます。

アピールする際のポイント

単に「私には協調性があります」と述べるだけでは不十分です。「チームの中で自分がどのような役割を果たし、どのように貢献したか」を具体的なエピソードで示しましょう。例えば、「意見が対立した際に調整役を買って出た経験」や、「情報共有を徹底することでチーム全体のミスを削減した経験」などを語ることで、あなたの協調性が実務で活きるスキルであることが伝わります。

② 忍耐力・継続力

モノづくりの現場では、地道で根気のいる作業が数多く存在します。例えば、何時間も同じ姿勢で部品の組立を続ける作業、ミクロ単位の精度が求められる検査業務、目標とする性能が出るまで何度も実験を繰り返す研究開発などが挙げられます。これらの業務を遂行するには、目の前のタスクに集中し、投げ出すことなくコツコツとやり遂げる忍耐力や継続力が不可欠です。

この能力は、安定した品質の製品を供給し続けるという製造業の使命を果たす上で、基礎となる資質です。すぐに結果が出ない状況でも諦めずに取り組み続ける姿勢は、困難な課題に直面した際に真価を発揮し、周囲からの信頼を得ることにも繋がります。

アピールする際のポイント

長期間にわたって一つのことに取り組んだ経験を具体的に伝えましょう。職務経験はもちろん、学生時代の部活動や研究、資格取得に向けた勉強などでも構いません。「〇年間、毎日〇時間の練習を続けた」「〇ヶ月かけて〇〇という目標を達成した」といったように、期間や目標を明確にすることで、あなたの忍耐力・継続力に説得力が生まれます。

③ 責任感

製造業において、製品の品質は企業の生命線です。自分が担当した作業の一つひとつが、最終製品の品質、ひいては顧客の安全や満足度に直結するという意識を持ち、最後まで自分の仕事に責任を持つ姿勢が強く求められます。小さなミスや手抜きが、大規模なリコールや企業の信頼失墜に繋がる可能性があるため、責任感の欠如は致命的と見なされます。

「この工程は自分が責任を持ってやり遂げる」という強い意志は、品質の高いモノづくりを支える土台となります。また、万が一問題が発生した際に、他責にせず、原因究明や再発防止に真摯に取り組む姿勢も、責任感の表れとして高く評価されます。

アピールする際のポイント

「与えられた役割を最後までやり遂げた経験」や、「困難な状況でも途中で投げ出さなかった経験」を具体的に語りましょう。特に、自分の判断で仕事の範囲を広げ、プラスアルファの貢献をしたエピソードがあれば、主体性のある責任感として高く評価されます。「後輩のミスをカバーし、再発防止策を一緒に考えた」といった経験も、チームに対する責任感を示す良い材料になります。

④ 正確性・几帳面さ

図面や仕様書通りに寸分の狂いなく製品を作り上げる、あるいは微細な傷や異物を見逃さずに検出するなど、製造現場ではミクロン単位の精度が求められる場面が多々あります。ほんのわずかな誤差が製品の性能を大きく左右するため、指示された手順や数値を正確に守り、丁寧に作業を進める几帳面さは極めて重要なスキルです。

この「正確性」は、品質の安定化に直接貢献するだけでなく、ミスの削減による生産性の向上や、手戻りの防止によるコスト削減にも繋がります。日々の業務において、ダブルチェックを怠らない、整理整頓を心掛けるといった基本的な習慣も、正確性を担保する上で大切な要素です。

アピールする際のポイント

「細かい作業をミスなくこなした経験」や、「ダブルチェックなどの工夫によってミスを未然に防いだ経験」をアピールしましょう。「〇〇個の部品を扱う作業で、3ヶ月間ミスゼロを達成した」「データ入力の際に独自のチェックリストを作成し、入力ミスを90%削減した」など、具体的な数字を交えて語ることで、あなたの正確性のレベルが客観的に伝わります。

⑤ 集中力

製造業の現場、特に組立や検査、機械オペレーターといった職種では、長時間にわたって同じ作業を繰り返すことが少なくありません。このような状況でも、注意散漫にならずに高いパフォーマンスを維持するためには、持続的な集中力が不可欠です。集中力の低下は、作業効率の悪化だけでなく、製品の品質低下や労働災害のリスク増大に直結します。

特に、高速で流れるライン上での作業や、わずかな異常を検知する必要がある業務では、一瞬たりとも気を抜けません。自分の集中力を維持・管理する能力は、安全かつ高品質なモノづくりを実現するための重要な資質と言えます。

アピールする際のポイント

「長時間、一つの作業に没頭して成果を出した経験」を具体的に示しましょう。「〇時間の精密な組立作業でも、最後まで品質を落とさずにやり遂げることができる」「資格試験の勉強で、毎日〇時間集中して取り組んだ」といったエピソードが有効です。集中力を維持するために自分なりに工夫している点(適度な休憩の取り方など)を付け加えると、自己管理能力の高さもアピールできます。

⑥ 改善意欲・提案力

多くの製造業企業では、「カイゼン」活動が日常的に行われています。これは、現場の従業員が主体となって、日々の業務の中に潜む「ムリ・ムダ・ムラ」を見つけ出し、効率や品質、安全性を向上させるためのアイデアを出し合い、実行していく取り組みです。現状に満足せず、「もっと良くするにはどうすればいいか」と常に考える姿勢、すなわち改善意欲は、企業の競争力を支える原動力となります。

指示されたことをこなすだけでなく、自ら問題点を発見し、その解決策を考えて提案・実行できる人材は、どの部署においても高く評価されます。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果に繋がることを、多くの企業は知っています。

アピールする際のポイント

過去の職務やアルバイトなどで、「非効率な点を見つけて改善した経験」を具体的に語りましょう。「〇〇という作業の手順を見直し、作業時間を〇%短縮した」「マニュアルを分かりやすく作り直し、新人の教育期間を短縮できた」といったエピソードは、あなたの改善意欲と問題解決能力を明確に示します。その際に、「なぜ改善が必要だと考えたのか」という背景から説明すると、より論理的な思考力もアピールできます。

⑦ 探究心・学習意欲

製造業を取り巻く技術は、AIやIoT、ロボット技術の導入など、日々めまぐるしく進化しています。新しい製造技術や素材、機械が次々と登場する中で、企業が競争力を維持・向上させていくためには、従業員一人ひとりが常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が不可欠です。

未知の分野や新しい技術に対して臆することなく、積極的に学ぼうとする探究心や学習意欲は、特に技術職や開発職で高く評価されます。また、オペレーター職などにおいても、新しい機械の導入時に操作方法をいち早く習得できる人材は重宝されます。こうした意欲は、個人の成長だけでなく、組織全体の技術力向上にも貢献します。

アピールする際のポイント

「仕事に関連する資格を自主的に取得した経験」や、「業務で分からないことがあった際に、自分で調べて解決した経験」などをアピールしましょう。専門書を読んだり、セミナーに参加したりといった具体的な行動を示すことで、あなたの学習意欲の高さが伝わります。「〇〇という新しいツールを独学で習得し、業務効率化に繋げた」といったエピソードは、主体性と成果を同時に示すことができ非常に効果的です。

⑧ 体力

職種にもよりますが、製造業の現場では体力が求められる場面も少なくありません。例えば、長時間の立ち仕事、重量物の運搬、広い工場内の移動、交代制のシフト勤務などが挙げられます。健康な身体を維持し、安定して勤務を続けられることは、生産計画を滞りなく進める上での大前提となります。

体力があることは、単に力仕事ができるというだけでなく、心身ともに健康で、自己管理ができている証拠でもあります。特に、体力的な負担が大きいことが想定される職種に応募する際には、有効なアピールポイントとなり得ます。

アピールする際のポイント

「体力には自信があります」と抽象的に言うのではなく、その根拠となる具体的な事実を伝えましょう。「学生時代に〇〇部で厳しい練習に打ち込んできた」「現在も週に〇回ジムに通い、体力維持に努めている」「前職では〇年間、立ち仕事中心の業務を無欠勤でやり遂げた」といったエピソードは、あなたの体力が信頼に足るものであることを示します。ただし、アピールする際は、仕事内容との関連性を意識することが重要です。

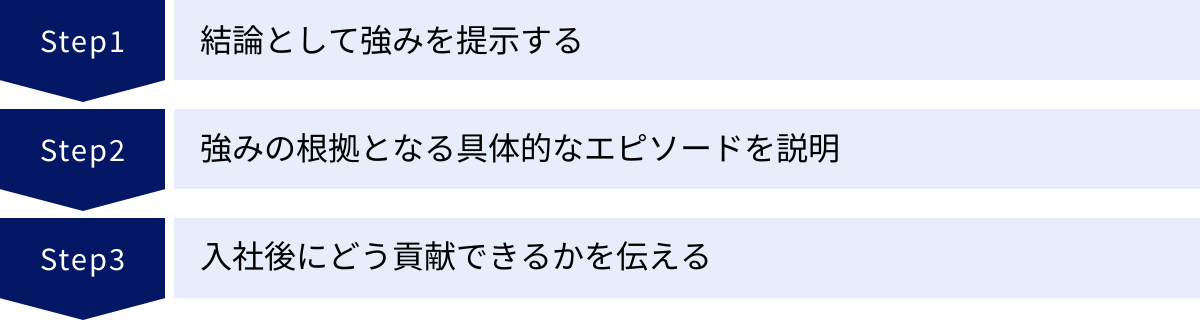

【3ステップ】魅力的な自己PRを作るための基本構成

自己PRの内容、つまり「何を語るか」が決まったら、次は「どう伝えるか」という構成が重要になります。どんなに素晴らしい経験や強みも、伝わりにくい構成では採用担当者の心に響きません。ここでは、論理的で分かりやすい自己PRを作成するための定番フレームワーク「PREP法」をベースにした、3つのステップを詳しく解説します。この型に沿って作成するだけで、自己PRの説得力は格段に向上します。

① P (Point):結論として強みを提示する

自己PRの冒頭では、まず結論から述べることが鉄則です。採用担当者は多くの応募書類に目を通したり、面接を行ったりするため、話の要点がすぐに分からないと興味を失ってしまう可能性があります。最初に「私の強みは〇〇です」と明確に提示することで、相手に「これからこの強みについての話が始まるのだな」という心の準備をさせ、内容を理解しやすくする効果があります。

ポイント

- 強みは1つか2つに絞る: アピールしたいことがたくさんあっても、あれもこれもと詰め込むと、一つひとつの印象が薄れてしまいます。「最も伝えたい強み」「応募先の企業や職種に最もマッチする強み」を厳選しましょう。

- キャッチーな言葉を選ぶ: 単に「協調性があります」と言うよりも、「周囲を巻き込み、チームの目標達成を後押しする協調性が私の強みです」のように、少し具体性を加えるだけで、より印象に残りやすくなります。

- 自信を持って言い切る: 「〇〇が強みだと思います」といった曖昧な表現は避け、「私の強みは〇〇です」と自信を持って断言しましょう。その自信が、あなたの強みに対する信頼性を高めます。

(悪い例)

「前職では、チームでプロジェクトを進めることが多く、コミュニケーションを大切にしてきました。意見が分かれたときには、間に入って調整することも心がけていました。その結果、プロジェクトを無事に完了させることができ、これが私の強みだと思います。」

→ 結論が最後に来ており、何が言いたいのか分かりにくい。

(良い例)

「私の強みは、異なる意見を調整し、チームを一つの目標に向かわせる『巻き込み力』です。」

→ 最初に結論が示されており、話の全体像が掴みやすい。

② R (Reason) & E (Example):強みの根拠となる具体的なエピソードを説明する

冒頭で提示した強みが、単なる自己評価ではなく、客観的な事実に基づいたものであることを証明するパートです。ここでは、「なぜその強みがあると言えるのか(Reason)」を、「具体的なエピソード(Example)」を用いて説明します。このエピソードの具体性と説得力が、自己PR全体の質を決定づけると言っても過言ではありません。

エピソードを効果的に語るためには、「自己PR作成前の準備」でも触れたSTARメソッドの活用が非常に有効です。

- S (Situation): 状況

- いつ、どこで、どのような役割を担っていたか。

- (例)「前職の〇〇部門で、5名のチームリーダーとして新製品の生産立ち上げプロジェクトを担当していました。」

- T (Task): 課題・目標

- どのような困難な課題や、達成すべき目標があったか。

- (例)「しかし、設計部門と製造部門の間で仕様に関する意見の対立が生じ、計画が3週間遅延しているという課題がありました。」

- A (Action): 行動

- その課題に対し、あなた自身がどのように考え、具体的にどう行動したか。ここが最も重要な部分です。

- (例)「私はまず、双方の担当者に個別にヒアリングを行い、それぞれの主張の背景にある懸念点や要求事項を整理しました。その上で、両部門の代表者が集まる会議を設け、私が中立的な立場で進行役を務めました。単に意見をぶつけ合うのではなく、製品の品質向上と納期遵守という共通のゴールを再確認し、双方の懸念を解消できる折衷案を3つ提示しました。」

- R (Result): 結果

- あなたの行動によって、どのような成果が得られたか。可能であれば数値で示します。

- (例)「その結果、チーム内で合意形成がなされ、遅れていた計画を2週間で挽回し、最終的には納期内に生産立ち上げを成功させることができました。この経験から、異なる立場の人々の間に立ち、共通の目標へ導く調整力の重要性を学びました。」

このようにSTARメソッドに沿ってエピソードを構成することで、あなたの行動と思考のプロセスが明確になり、強みに圧倒的なリアリティと説得力を持たせることができます。

③ P (Point):入社後にどう貢献できるかを伝える

自己PRの締めくくりは、再び結論(Point)に戻ります。ここでは、これまでアピールしてきた自身の強みを活かして、「入社後、その企業でどのように活躍し、貢献できるのか」という未来のビジョンを具体的に述べます。採用担当者は、応募者が自社で活躍する姿をイメージしたいと考えています。その期待に応えるための重要なパートです。

ポイント

- 企業研究の成果を活かす: 「自己PR作成前の準備」で行った企業研究で得た情報をフル活用します。企業の事業内容、製品、今後の戦略、企業理念などを踏まえ、「貴社の〇〇という事業において」「〇〇という製品の品質向上に」といったように、具体的に結びつけましょう。

- 再現性を示す: 「前職での経験を活かして」というだけでなく、「この〇〇という強みは、貴社で〇〇という業務を行う際にも必ず活かせると確信しております」と、強みの再現性をアピールすることで、即戦力として活躍できる期待感を高めます。

- 熱意と意欲を込める: 最後に、入社への強い熱意を伝えましょう。「貢献したいと考えております」という言葉で締めくくることで、謙虚かつ意欲的な姿勢を示すことができます。

(悪い例)

「私の強みを活かして、頑張りたいと思います。」

→ 具体性がなく、意欲も伝わりにくい。

(良い例)

「この『巻き込み力』は、多様な部門との連携が不可欠である貴社の生産管理業務において、必ずや活かせると考えております。一日も早く業務をキャッチアップし、関係部署との円滑な連携のハブとなることで、生産効率の向上と安定供給に貢献したい所存です。」

→ 具体的で、企業への貢献イメージが明確。熱意も感じられる。

このPREPの3ステップを意識することで、あなたの自己PRは、単なる長所の羅列から、「強みを持ち、それを具体的な経験で証明でき、さらには入社後の活躍までイメージできる」という、採用担当者の心に響く力強いメッセージへと昇華するのです。

【経験・状況別】製造業の自己PR例文4選

ここでは、応募者の経験や現在の状況別に、製造業向けの自己PR例文を4つ紹介します。それぞれの立場だからこそアピールできるポイントや、注意すべき点を解説しますので、ご自身の状況に近いものを参考に、自己PR作成に役立ててください。

① 未経験者の場合

製造業未経験者の場合、実務経験がないため、「ポテンシャルの高さ」「学習意欲」「製造業で活かせる汎用的なスキル」をアピールすることが重要です。前職や学生時代の経験から、製造業で求められる「忍耐力」「正確性」「協調性」などと結びつけて語りましょう。

【例文】(アピールする強み:正確性と継続力)

私の強みは、目標達成に向けた地道な努力を継続できることと、その過程における正確性です。

前職では経理事務として、月次・年次決算業務を担当しておりました。特に、毎月約500件の請求書処理では、1円の誤差も許されないため、独自のチェックリストを作成し、ダブルチェックを徹底することで、担当していた3年間、一度も処理ミスを起こしませんでした。また、業務効率化のためにRPAツールを独学で習得し、単純な入力作業を自動化することで、チーム全体の残業時間を月間平均10時間削減することに成功しました。

この経験で培った、地道な作業を正確にやり遂げる継続力と、常に改善を意識する姿勢は、高品質なモノづくりを追求する貴社の製品開発において、精密なデータ測定や評価試験などの業務で必ず活かせると考えております。未経験の分野ではございますが、一日も早く知識と技術を吸収し、貴社の品質向上に貢献できるよう邁進する所存です。

【ポイント解説】

- ポータブルスキルのアピール: 経理事務の「正確性」と製造業で求められる「品質管理の精度」を結びつけており、未経験でも活躍できるイメージを採用担当者に抱かせます。

- 学習意欲の具体例: 「RPAツールを独学で習得」というエピソードは、主体的な学習意欲と成長ポテンシャルを示す強力な武器になります。

- 謙虚さと熱意: 未経験であることを認めつつも、それを補うだけの学習意欲と貢献への強い意志を示すことで、好印象を与えています。

② 経験者の場合

製造業経験者は、「即戦力として活躍できること」をアピールするのが最大のポイントです。どのような製品の、どの工程に、どのくらいの期間携わっていたのか。使用していた機械やツール、取得している資格、そして具体的な改善実績などを数値を用いて示し、専門性の高さを伝えましょう。

【例文】(アピールする強み:生産技術の専門性と改善提案力)

私は、生産ラインの課題を発見し、具体的な改善策を実行することで生産性向上に貢献できます。

現職では、自動車部品メーカーの生産技術職として5年間、主にプレス加工ラインの工程設計と改善業務に従事してまいりました。特に注力したのは、段取り替え時間の短縮です。金型交換の手順を分析し、治具の改良や作業の標準化を提案・実行した結果、1回あたりの段取り替え時間を平均20分から8分へと60%短縮することに成功しました。これにより、多品種少量生産への対応力が向上し、ライン全体の生産性は前年比で15%向上しました。

貴社が今後、IoT技術を活用したスマートファクトリー化を推進されていることを拝見し、私がこれまで培ってきた現場改善のノウハウと、現在学習中のデータ分析スキルを組み合わせることで、より高度な予兆保全や品質管理の実現に貢献できると確信しております。即戦力として貴社の生産性向上の一翼を担いたく、ご縁をいただけましたら幸いです。

【ポイント解説】

- 具体的な数値: 「60%短縮」「15%向上」といった具体的な数値は、実績の説得力を飛躍的に高めます。どのような規模の改善を、どの程度実現できたのかが明確に伝わります。

- 専門用語の適切な使用: 「プレス加工」「段取り替え」「治具」といった専門用語を適切に使うことで、経験者としての知見の深さを示しています。

- 企業への貢献イメージ: 企業の今後の戦略(スマートファクトリー化)に触れ、自身のスキルがその未来にどう貢献できるかを具体的に述べており、企業研究の深さと高い志望度をアピールできています。

③ 第二新卒の場合

第二新卒者は、「社会人としての基礎スキル」と「若手ならではの柔軟性・成長意欲」を併せ持っている点が強みです。短期間であっても前職で何を学び、それが製造業でどう活かせるのか、そしてなぜ改めて製造業を志望するのかという強い動機をセットで伝えましょう。

【例文】(アピールする強み:粘り強さと関係構築力)

私の強みは、目標達成のために粘り強くアプローチできることと、相手の懐に入り込む関係構築力です。

新卒で入社した食品専門商社では、新規開拓営業を担当しておりました。入社当初は知識も経験も乏しく、なかなか成果に繋がりませんでしたが、諦めずに1日30件のテレアポと5件の訪問を3ヶ月間継続しました。その過程で、単に商品を売り込むのではなく、お客様の課題を丁寧にヒアリングし、解決策を一緒に考える姿勢を貫いた結果、4ヶ月目には新規で5社の顧客獲得に成功し、同期の中でトップの新規契約数を達成しました。

この経験を通じて、成果が出るまで粘り強く努力し続けることの重要性と、お客様の信頼を得るための傾聴力を学びました。この力は、高品質な製品を生み出すために試行錯誤を繰り返す貴社の開発現場や、社内外の多くの関係者と連携が必要な生産管理業務で必ず活かせると考えております。社会人経験は短いですが、その分、新しい知識や技術を素直に吸収し、一日も早く貴社に貢献できる人材になります。

【ポイント解説】

- 社会人基礎力のアピール: 新規開拓営業の経験から、「目標達成意欲」「粘り強さ」「コミュニケーション能力」といった、どんな業界でも通用するポータブルスキルを効果的に示しています。

- 成功体験の具体性: 「1日30件」「3ヶ月間継続」「同期トップ」など、具体的な数字を交えることで、若手ながらもしっかりと成果を出した経験をアピールできています。

- 今後の成長性: 「新しい知識や技術を素直に吸収し」という一文が、第二新卒ならではの柔軟性と高い成長意欲を感じさせ、採用担当者に将来性を期待させます。

④ 派遣社員から正社員を目指す場合

派遣社員から同じ、あるいは同種の企業の正社員を目指す場合、「業務内容への深い理解」「即戦力性」「正社員としての貢献意欲」が大きなアピールポイントになります。派遣社員として働く中で感じた課題や、正社員になったら挑戦したいことを具体的に伝えることで、熱意と責任感を示しましょう。

【例文】(アピールする強み:業務の正確性と改善意欲)

私は、3年間の派遣経験で培った製品知識と正確な作業遂行能力を活かし、即戦力として貴社に貢献できます。

これまで派遣社員として、貴社の〇〇製造ラインにて製品の最終検査業務に3年間従事してまいりました。常に0.1mm単位の精度が求められる中で、独自のチェックポイントをまとめたメモを作成し、集中力を切らさぬよう工夫を重ねた結果、この1年間は不良品の見逃しゼロを継続しております。また、業務に慣れるにつれ、検査工程の非効率な点に気づき、作業台のレイアウト変更を社員の方に提案させていただいたところ、採用され、チーム全体の検査時間が1日あたり約30分短縮されました。

この経験を通じて、貴社の製品が誇る品質の高さを肌で感じると同時に、より主体的に業務改善に関わり、長期的な視点で品質向上に貢献したいという思いが強くなりました。正社員という立場で、より大きな責任を担い、将来的には後輩の指導や工程全体の管理にも挑戦したいと考えております。

【ポイント解説】

- 実績のアピール: 派遣社員としての実績(不良品見逃しゼロ、改善提案)を具体的に示すことで、すでに企業に貢献している事実を伝え、即戦力性を強くアピールしています。

- 主体性と当事者意識: 指示された業務をこなすだけでなく、自ら課題を見つけて改善提案したエピソードは、「正社員として働きたい」という意欲の裏付けとなります。

- 正社員としてのキャリアプラン: 「後輩の指導や工程全体の管理」といった具体的なキャリアプランを提示することで、長期的に企業に貢献してくれる人材であるという期待感を抱かせます。

【職種別】製造業の自己PR例文8選

製造業と一言で言っても、その職種は多岐にわたります。職種ごとに求められるスキルや人物像は異なるため、応募する職種に合わせて自己PRを最適化することが内定への近道です。ここでは、製造業の代表的な8つの職種について、それぞれに特化した自己PRの例文とポイントを解説します。

① 組立・加工

手先の器用さや正確性、図面を読み解く力、そして長時間同じ作業を続ける集中力や忍耐力が求められる職種です。

【例文】

私の強みは、手先の器用さと、指示された仕様を正確に再現する能力です。

趣味で10年以上プラモデル製作を続けており、0.5mm単位の細かい部品の組み立てや塗装を得意としています。特に、設計図の意図を正確に読み取り、寸分の狂いなく組み立てる作業には自信があります。大会で入賞した経験もあり、完成度を高めるために何時間も集中して作業に没頭することができます。

この経験で培った指先の感覚と集中力、そして図面読解力は、精密さが求められる貴社の医療機器の組立業務において、製品の品質と信頼性を高める上で必ず貢献できると考えております。一つひとつの作業を丁寧かつ迅速に行い、高品質なモノづくりに携わりたいです。

【ポイント解説】

- 趣味の経験を具体的なスキルに結びつけています。プラモデル製作というエピソードから、「手先の器用さ」「集中力」「図面読解力」といった組立・加工職で直接活かせる能力を効果的にアピールできています。未経験者でも、このように親和性の高い経験をアピールするのは有効です。

② 検査・検品

製品の品質を守る最後の砦として、強い責任感、注意力、几帳面さ、そして僅かな異常も見逃さない鋭い観察力が不可欠です。

【例文】

私の強みは、強い責任感と、細部にまでこだわる几帳面さです。

前職では、食品工場で製品の検品業務を3年間担当していました。異物混入や印字ミスは企業の信頼を揺るがす重大な問題であると常に意識し、マニュアル通りのチェックはもちろん、照明の角度を工夫するなど、異常を発見しやすい環境を自ら整えました。その結果、私が担当したラインでは、在籍期間中のクレーム発生率を前任者の半分以下に抑えることができました。

品質こそが企業の生命線であるという貴社の理念に深く共感しており、私のこの「見逃さない」という強い意志と注意力は、貴社の品質保証体制をより強固なものにする一助となると確信しております。

【ポイント解説】

- 「責任感」という抽象的な言葉を、「クレーム発生率を半分以下に抑えた」という具体的な成果で裏付けています。自ら工夫した点(照明の角度)を盛り込むことで、主体性もアピールできています。

③ 機械オペレーター

機械の正確な操作スキルはもちろん、トラブル発生時の冷静な対応能力、そして日々のメンテナンスを怠らない真面目さが求められます。

【例文】

私の強みは、機械の特性を深く理解し、安定稼働を実現する能力です。

現職では、NC旋盤のオペレーターとして5年間、金属部品の加工に携わっています。日々の始業前点検と清掃を徹底し、機械のわずかな異音や振動から不具合の予兆を察知することを心がけています。先日は、いつもと違うモーター音に気づき、すぐにラインを止めて保全部門に報告した結果、重大な故障に繋がる可能性のあったベアリングの摩耗を未然に発見し、生産への影響を最小限に食い止めることができました。

この経験で培った観察力とトラブル対応能力を活かし、貴社の最新鋭の製造設備においても、その性能を最大限に引き出し、安定生産に貢献したいと考えております。

【ポイント解説】

- 単に機械を操作できるだけでなく、「不具合の予兆を察知し、未然に防いだ」というエピソードが、一歩踏み込んだレベルの高いオペレーターであることを示しています。生産を止めない、という企業側の視点に立った貢献意識が高く評価されます。

④ 品質管理・品質保証

製品全体の品質を担保する重要な役割です。データ分析能力、問題解決能力、関連部署との調整力、そして粘り強い原因究明能力が求められます。

【例文】

私には、統計的なデータ分析に基づき、品質課題の根本原因を特定し、解決に導く力があります。

現職の品質管理部門では、製品の不良率改善に取り組んでいます。過去の不良データをQC7つ道具を用いて分析したところ、特定の条件下で不良が多発している傾向を突き止めました。製造部門と協力して現場検証を行った結果、原因が原料の温度管理にあることを特定し、管理方法の見直しとマニュアル改訂を実施しました。これにより、対象製品の不良率を1.5%から0.2%まで大幅に改善することに成功しました。

貴社のグローバルな品質基準を維持・向上させていくためには、こうしたデータに基づいた客観的なアプローチが不可欠だと考えます。私の分析力と問題解決能力を活かし、貴社の製品の信頼性向上に貢献したいです。

【ポイント解説】

- 「QC7つ道具」という専門用語を使い、データ分析能力の高さを具体的に示しています。「不良率を1.5%から0.2%に改善」という定量的な成果が、非常に高い説得力を生んでいます。

⑤ 生産管理

生産計画の立案から納期管理、在庫管理まで、生産活動の司令塔となる職種です。計画性、調整力、コミュニケーション能力、そして突発的な問題への対応力が求められます。

【例文】

私の強みは、多角的な視点から最適な生産計画を立案し、関係各所と粘り強く調整する能力です。

現職の生産管理として、営業からの受注情報、製造現場の生産能力、資材の在庫状況を常に把握し、最適な生産スケジュールを組むことを心がけています。特に、急な増産依頼があった際には、資材部門や製造部門の担当者と密に連携し、実現可能な代替案を複数提示することで、顧客の要望に応えつつ、現場の負担を最小限に抑える調整を行ってきました。その結果、部署の納期遵守率は99.8%を維持しています。

この計画性と調整力は、より複雑なサプライチェーンを持つ貴社の生産管理業務において、安定供給と機会損失の最小化に貢献できると確信しております。

【ポイント解説】

- 生産管理の仕事が、単なる計画立案だけでなく、多くの関係者との「調整」にあることをよく理解している点が伝わります。「納期遵守率99.8%」という具体的な数字が、仕事の質の高さを証明しています。

⑥ 生産技術

生産ラインの設計や改善、新技術の導入などを担い、モノづくりの根幹を支える職種です。工学的な専門知識、課題解決能力、そして常に新しい技術を学ぶ探究心が重要です。

【例文】

私は、生産現場の課題を工学的なアプローチで解決し、コスト削減と品質向上を両立させることができます。

前職では、自動車部品の溶接工程を担当する生産技術者でした。従来の溶接方法では歪みによる不良が月5件ほど発生しており、課題となっていました。そこで、最新のレーザー溶接技術に関する論文や文献を調査し、導入を提案。テストを繰り返して最適な照射条件を割り出し、導入にこぎつけました。結果として、溶接歪みをほぼゼロに抑え、不良を撲滅すると同時に、タクトタイムを10%短縮することに成功しました。

常に最新技術の動向を追い、それを自社の課題解決に結びつける探究心を活かし、貴社のモノづくりの革新に貢献したいと考えています。

【ポイント解説】

- 自ら新しい技術を学び、それを課題解決に繋げたという主体的な行動が、生産技術者としての高い能力を示しています。「不良撲滅」「タクトタイム10%短縮」という成果が、企業への貢献度を明確に伝えています。

⑦ 研究開発

企業の未来を創る新製品や新技術を生み出す職種です。深い専門知識、粘り強さ、既成概念にとらわれない発想力、そして仮説検証を繰り返す論理的思考力が求められます。

【例文】

私の強みは、一つのテーマを最後まで諦めずに探究し、目標を達成する粘り強さです。

大学と大学院の6年間、〇〇という新素材の開発研究に打ち込んできました。研究当初は全く成果が出ず、何度も実験方法の見直しを迫られましたが、諦めずに先行研究を数百本読み込み、指導教官や共同研究者と議論を重ねました。仮説と検証を50回以上繰り返した末、従来素材の1.5倍の強度を持つ新素材の合成に成功し、その成果を国際学会で発表することができました。

この経験で培った、困難な壁に直面しても多角的なアプローチで乗り越えようとする粘り強さと探究心は、世界初の技術創出を目指す貴社の研究開発部門において、革新的な製品を生み出す原動力となると信じています。

【ポイント解説】

- 研究開発職では、すぐに成果が出ないことが多いため、「粘り強さ」は非常に重要な資質です。「数百本の論文」「50回以上の仮説検証」といった具体的な数字が、その粘り強さのレベルを物語っています。

⑧ 設備保全

工場の設備が常に最高の状態で稼働するように維持・管理する職種です。機械や電気に関する専門知識、トラブルシューティング能力、そして故障を未然に防ぐ「予防保全」の視点が重要です。

【例文】

私は、設備の突発的な故障(事後保全)に対応するだけでなく、故障を未然に防ぐ予防保全を計画・実行できます。

現職の設備保全担当として、工場の生産設備のメンテナンスを5年間担当しています。担当当初は突発的な故障対応に追われる日々でしたが、過去の故障データを分析し、部品ごとに交換周期や点検項目を定めた予防保全計画を立案・実行しました。その結果、担当設備の突発停止時間を年間で80%削減し、生産計画への影響を大幅に低減させることができました。

この経験で培った計画的な保全スキルを活かし、貴社の工場の安定稼働に貢献することで、事業の根幹を支えたいと考えています。

【ポイント解説】

- 「事後保全」から「予防保全」へ、という視点の転換をアピールすることで、問題解決能力と計画性の高さを効果的に示しています。「突発停止時間を80%削減」という成果は、企業にとって非常に大きなメリットであり、高く評価されます。

【アピールしたい強み別】製造業の自己PR例文8選

職種別のアピールに加えて、「この強みを特に伝えたい」という軸で自己PRを構成することも有効な戦略です。ここでは、製造業で評価されやすい8つの強みを取り上げ、それぞれを効果的にアピールするための例文とポイントを解説します。自身の経験と最もマッチする強みを見つけ、参考にしてください。

① 協調性をアピールする例文

私の強みは、チームの目標達成のために、メンバー一人ひとりの意見を尊重し、円滑な人間関係を築く協調性です。

前職の販売職では、5名のスタッフで店舗の売上目標達成を目指していました。当初、各スタッフが個人の売上を優先するあまり、チーム全体の連携が取れていないという課題がありました。そこで私は、毎朝のミーティングで個人の成功事例だけでなく、失敗談や困っていることを共有する時間を設けることを提案しました。また、率先して他のスタッフの業務フォローに入ることで、助け合いの雰囲気を作ることを心がけました。その結果、チームに一体感が生まれ、店舗全体の売上目標を6ヶ月連続で達成することができました。

この経験で培った協調性を活かし、貴社の製造ラインにおいても、前後の工程の担当者と密に連携を取り、チーム全体の生産性向上に貢献したいと考えております。

【ポイント解説】

- 単に仲が良いというレベルの協調性ではなく、「チームの目標達成」というゴールに結びつけている点が重要です。課題発見から提案、実行、そして結果までを具体的に示すことで、ビジネスにおける協調性の高さを証明しています。

② 責任感をアピールする例文

私の強みは、任された業務を最後までやり遂げ、期待以上の成果を出す責任感の強さです。

現職の品質保証部門で、新製品の耐久試験を担当した際、試験終盤で予期せぬ不具合が発見されました。納期が迫る中、原因究明は困難を極めましたが、「この製品の品質は自分が保証する」という強い思いで、休日も返上してデータの再解析や追加試験を行いました。その結果、特定の条件下でのみ発生する部品の微細な歪みが原因であることを突き止め、設計部門にフィードバックしました。これにより、市場流出前の品質改善に繋がり、将来的なリコールリスクを未然に防ぐことができました。

この経験のように、困難な状況でも決して諦めず、自分の仕事に責任を持つ姿勢を貫き、貴社の製品が誇る高い品質と信頼を守る一翼を担いたいです。

【ポイント解説】

- 納期が迫る困難な状況下で、自らの意志でプラスアルファの行動(休日返上での解析)を起こしたエピソードが、責任感の強さを雄弁に物語っています。「リコールリスクを未然に防いだ」という結果は、企業への貢献度の高さを明確に示しています。

③ 忍耐力・継続力をアピールする例文

私の強みは、目標達成まで地道な努力をコツコツと続けられる忍耐力です。

私は、かねてから目標としていた基本情報技術者試験に合格するため、1年間、毎日2時間の勉強を継続しました。仕事との両立は容易ではありませんでしたが、通勤時間や昼休みなどの隙間時間を活用し、学習計画を立てて着実に実行しました。特に、苦手なプログラミング分野では、参考書を5冊読破し、理解できるまで何度も練習問題を解き続けました。その結果、3回目の挑戦で無事に合格することができました。

この経験で培った、目標に向かって粘り強く取り組む姿勢は、高品質な製品を生み出すために試行錯誤を繰り返す貴社の研究開発業務において、必ず活かせると確信しております。

【ポイント解説】

- 「1年間、毎日2時間」「3回目の挑戦」といった具体的な数字が、継続力と忍耐力の高さを裏付けています。仕事と両立しながら目標を達成したエピソードは、自己管理能力の高さも同時にアピールできます。

④ 正確性・几帳面さをアピールする例文

私の強みは、細部まで注意を払い、ミスなく業務を遂行する正確性です。

前職の事務職では、毎月約300件の契約書の作成を担当しておりました。契約内容のわずかな間違いが会社に大きな損害を与える可能性があるため、作成後は必ず声に出して読み上げる、独自のチェックリストで確認するなど、ミスを防ぐためのルールを自分に課していました。その結果、在籍した4年間で、私が作成した契約書に起因するトラブルは一度もありませんでした。

この経験で培った、丁寧かつ正確に作業を進める姿勢は、ミクロン単位の精度が求められる貴社の半導体製造プロセスにおいて、歩留まりの向上と品質の安定化に直接貢献できるものと考えております。

【ポイント解説】

- ミスを防ぐために行っていた具体的な工夫(声出し、チェックリスト)を示すことで、几帳面な人柄が伝わります。「4年間トラブルゼロ」という実績は、その正確性が信頼に足るものであることを証明する強力な根拠となります。

⑤ 改善提案力をアピールする例文

私の強みは、現状に満足せず、常に問題意識を持って業務の改善を提案し、実行する力です。

アルバイト先の飲食店で、新人スタッフの教育がOJTのみで、教える人によって内容がバラバラなため、覚えるのに時間がかかるという課題がありました。そこで私は、店長に許可を得て、写真付きの分かりやすい業務マニュアルを自主的に作成しました。さらに、ピーク時以外のアイドルタイムを活用したトレーニング時間を設けることを提案し、実行しました。その結果、新人が一人で業務をこなせるようになるまでの期間が、従来の約半分に短縮されました。

このように、課題を発見し、主体的に解決策を考えて実行する姿勢は、貴社が推進されている「カイゼン活動」において、生産性の向上や業務の標準化に貢献できると確信しております。

【ポイント解説】

- アルバイト経験であっても、課題発見から解決までのプロセスを具体的に語ることで、立派なアピール材料になります。「新人教育期間が半分になった」という具体的な成果が、改善提案の有効性を明確に示しています。

⑥ 集中力をアピールする例文

私の強みは、長時間にわたり高い集中力を維持できることです。

学生時代、書道に10年間打ち込み、師範の資格を取得しました。一枚の作品を仕上げるには、数時間にわたり息を止め、神経を指先に集中させる必要があります。この訓練を通じて、周囲の雑音に惑わされず、目の前の対象に深く没頭する能力が培われました。特に、一文字でも失敗すれば最初からやり直しとなる緊張感の中で、最後まで質を落とさずに作品を完成させる持続的な集中力には自信があります。

この集中力は、貴社の製品検査業務において、微細な傷や汚れを見逃さず、高い品質を維持するために不可欠なスキルであると考えております。

【ポイント解説】

- 書道というユニークな経験を通じて、集中力の高さをアピールしています。「息を止め、神経を指先に集中させる」といった描写が、集中している状態をリアルに伝え、説得力を持たせています。

⑦ 体力をアピールする例文

私は、心身ともに健康で、継続して業務に取り組める体力に自信があります。

学生時代はラグビー部に所属し、毎日厳しい練習に明け暮れていました。ポジション柄、試合中は常に走り続ける持久力と、当たり負けしない強靭な身体が求められ、徹底した自己管理を行ってきました。その結果、大学4年間、大きな怪我や病気で練習を休んだことは一度もありません。社会人になってからも、週3回のランニングを習慣にしており、体力維持に努めています。

前職の倉庫管理業務でも、シフト勤務や重量物の運搬がありましたが、常に安定したパフォーマンスを発揮できました。貴社の交代制勤務においても、この体力を活かして常に万全の状態で業務に臨み、生産計画の安定に貢献したいです。

【ポイント解説】

- 「体力があります」と主張するだけでなく、「4年間無欠席」「週3回のランニング」といった客観的な事実で裏付けている点がポイントです。前職での実績にも触れることで、仕事における体力の有用性を示しています。

⑧ コミュニケーション能力をアピールする例文

私の強みは、相手の立場や意見を尊重し、円滑な意思疎通を図るコミュニケーション能力です。

前職のITヘルプデスクでは、1日に約30件の問い合わせに対応していました。お客様はITスキルも様々で、専門用語を使わずに分かりやすく説明する工夫が求められました。単に解決策を提示するだけでなく、相手が何に困っているのかを丁寧にヒアリングし、不安な気持ちに寄り添うことを心がけた結果、お客様満足度調査で部署内トップの評価を半期連続でいただくことができました。

この「相手に伝える力」と「相手を理解する力」は、製造現場において、他部署の担当者や海外の技術者と連携してプロジェクトを進める際に、認識のズレを防ぎ、スムーズな業務遂行に貢献できると考えております。

【ポイント解説】

- コミュニケーション能力を「伝える力」と「理解する力」に分解し、具体的なエピソードで説明しているため、説得力があります。「お客様満足度トップ」という客観的な評価が、その能力の高さを証明しています。

これは避けたい!製造業の自己PRにおけるNG例

せっかくの強みや経験も、伝え方を間違えるとマイナスの印象を与えてしまうことがあります。ここでは、製造業の自己PRで特に避けるべきNG例を4つ挙げ、それぞれなぜダメなのか、どう改善すれば良いのかを解説します。自身の自己PRがこれらのNG例に当てはまっていないか、しっかりと確認しましょう。

抽象的で具体性がない

最もよく見られるNG例が、具体性に欠ける自己PRです。採用担当者は、あなたの自己PRから「実際に働いている姿」をイメージしようとしています。しかし、内容が抽象的では、その人物像がぼやけてしまい、評価のしようがありません。

【NG例】

「私の強みはコミュニケーション能力です。前職では、チームのメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、円滑な人間関係を築くことを心がけていました。この能力を活かして、貴社でも貢献したいです。」

【なぜNGなのか?】

- 「積極的にコミュニケーション」が具体的にどのような行動を指すのか不明です。

- 「円滑な人間関係」を築いた結果、チームや会社にどのような良い影響があったのかが分かりません。

- 多くの応募者が使う言葉であり、他の応募者との差別化ができていません。

【改善のポイント】

具体的なエピソード(STARメソッド)を盛り込み、客観的な事実や数値を加えることが重要です。

【改善例】

「私の強みは、異なる意見を持つメンバー間の調整役となり、チームを一つの目標に導くコミュニケーション能力です。前職で新商品の販促企画を立案した際、営業部とマーケティング部で意見が対立し、企画が停滞しました。そこで私は、双方に個別にヒアリングを行い、共通の目標である『若年層へのリーチ拡大』を再確認しました。その上で、両者の意見を組み合わせた折衷案を提示し、合意形成を図りました。結果として、企画は無事に実行され、前年比120%の売上を達成できました。この調整力を活かし、貴社の製造部門と開発部門の橋渡し役として貢献したいです。」

企業の求める人物像とずれている

自己PRは、あくまで企業とのマッチング度をアピールする場です。どれだけ素晴らしい強みを持っていても、それが応募先の企業や職種で求められているものと異なっていれば、的外れなアピールになってしまいます。

【NG例】(精密機器メーカーの研究開発職に応募する場合)

「私の強みは体力です。学生時代は野球部に所属し、厳しい練習に耐え抜きました。毎日10kmの走り込みを欠かさず、誰にも負けない体力と根性には自信があります。この体力を活かして、貴社に貢献したいです。」

【なぜNGなのか?】

- 研究開発職で最も求められるのは、専門性、探究心、論理的思考力などです。体力も無関係ではありませんが、最優先でアピールすべき強みではありません。

- 応募職種への理解が浅い、あるいは企業研究が不十分であるという印象を与えてしまいます。

【改善のポイント】

事前に企業研究と職務内容の分析を徹底し、そこで求められているスキルや資質を正確に把握する必要があります。その上で、自分の経験の中から最も合致する強みを選んでアピールしましょう。研究開発職であれば、「粘り強く研究に取り組んだ経験」や「論理的に課題を解決した経験」などを中心に据えるべきです。

実績やスキルの自慢話になっている

自己PRは自分をアピールする場ですが、それが単なる自慢話に聞こえてしまうと、協調性がない、傲慢な人物といったネガティブな印象を与えかねません。実績を語ることは重要ですが、伝え方には細心の注意が必要です。

【NG例】

「私は前職で圧倒的な成果を出し、同期の中で常にトップの成績を収めてきました。私が主導したプロジェクトは全て成功し、売上を50%も伸ばしました。私のこの卓越したスキルがあれば、貴社の業績も飛躍的に向上させることは間違いありません。」

【なぜNGなのか?】

- 「圧倒的」「卓越した」「間違いありません」といった過剰な表現が多く、客観性に欠けます。

- 成功の要因がすべて自分一人の手柄であるかのような語り口で、チームで働く姿勢が見えません。

- 企業に「貢献したい」という謙虚な姿勢ではなく、「評価してほしい」という自己中心的な印象を与えます。

【改善のポイント】

客観的な事実を淡々と述べ、成功の要因を分析し、周囲への感謝や協力の重要性にも触れると、謙虚で誠実な人柄が伝わります。

【改善例】

「現職では、チームリーダーとしてプロジェクトを推進し、チーム一丸となって売上を前年比で50%向上させることができました。この成功は、私の力だけでなく、各メンバーがそれぞれの強みを発揮し、積極的に意見を出し合える環境を作れたことが大きな要因だと考えております。この経験で培ったチームマネジメント能力を活かし、貴社のプロジェクトにおいてもチームの成果を最大化することで貢献したいです。」

応募書類間で内容が矛盾している

履歴書、職務経歴書、そして面接で語る自己PRの内容に一貫性がないと、採用担当者はどの情報が本当なのか分からなくなり、あなたへの信頼性が大きく損なわれます。

【NG例】

- 履歴書の自己PRでは「協調性」を強みとしてアピールしている。

- 職務経歴書では、個人での成果ばかりを強調している。

- 面接では、リーダーシップを発揮した経験をメインで語る。

【なぜNGなのか?】

- アピールしたい強みが定まっておらず、自己分析が不十分だと思われます。

- その場しのぎでアピールポイントを変えているように見え、信憑性がありません。

- 採用担当者があなたの人物像を正しく掴むことができません。

【改善のポイント】

応募書類を作成する前に、自分の最もアピールしたい「強みの軸」を一つ、明確に定めます。そして、履歴書、職務経歴書、面接のすべてにおいて、その強みを裏付けるエピソードを、それぞれの媒体の特性に合わせて表現を変えながら一貫してアピールすることが重要です。例えば、「協調性」を軸にするなら、履歴書では簡潔に、職務経歴書ではチームでの実績を、面接では具体的なエピソードを交えて語る、といった形です。提出前には必ずすべての書類を見直し、矛盾がないかを確認しましょう。

自己PRに関するよくある質問

自己PRを作成・発表するにあたり、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、文字数や時間、そして内容に関するよくある3つの質問にお答えします。これらのポイントを押さえることで、より完成度の高い自己PRを目指せます。

履歴書に書く文字数の目安は?

履歴書の自己PR欄はスペースが限られています。企業から特に指定がない場合、200字~300字程度が一般的な目安となります。この文字数で、PREP法(Point, Reason & Example, Point)の要点を簡潔にまとめる必要があります。

- 200字の場合: かなりコンパクトにまとめる必要があります。強み(Point)、それを象徴する最もインパクトのあるエピソードの要約(Example)、そして貢献意欲(Point)を、それぞれ1~2文で記述するイメージです。

- 300字の場合: 少し余裕が生まれます。エピソード(Example)の部分に、具体的な状況や数値を少し詳しく盛り込むことができます。

文字数内で効果的にまとめるコツ

- 最初にPREP法で500字程度の完全版を作成する: まずは文字数を気にせず、伝えたい要素をすべて盛り込んだ自己PRを作成します。

- 不要な贅肉を削ぎ落とす: 次に、その文章を読み返し、「~ということです」「~することができます」といった冗長な表現や、なくても意味が通じる修飾語を削っていきます。

- 一文を短くする: 長い一文は、読点(、)で区切って二つの文にするなど、シンプルで分かりやすい文章構造を心がけます。

- 要約力を駆使する: エピソード部分は、最も伝えたい核心部分だけを残し、背景説明などを大胆にカットします。

重要なのは、限られた文字数の中で「強み」と「それを裏付ける具体的な事実」、そして「企業への貢献意欲」という3つの要素を必ず盛り込むことです。職務経歴書や面接で詳しく話すことを前提に、履歴書では「興味を引く予告編」を作るような意識で臨むと良いでしょう。

面接で伝えるときは何分くらいが適切?

面接で「自己PRをしてください」と言われた場合、企業側から「1分で」「3分で」といった時間の指定がなければ、一般的には1分~1分半程度にまとめるのが最も適切です。

- なぜ1分~1分半なのか?

- 短すぎる(30秒など): 内容が薄くなり、熱意や具体性が伝わりません。

- 長すぎる(3分以上): 聞き手である面接官の集中力が途切れ、話の要点がぼやけてしまいます。「話が長い」「要点をまとめる能力が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。

1分間でおおよそ話せる文字数の目安は300字前後です。履歴書に書いた300字程度の自己PRをベースに、話し言葉として自然になるように調整し、抑揚や間(ま)を意識して話す練習をしておくと良いでしょう。

時間指定された場合への備え

面接では、「では、30秒で自己PRをお願いします」「3分であなたの強みを存分にアピールしてください」など、時間を指定されるケースもあります。こうした不意の要求にも対応できるよう、事前に複数パターンの自己PRを準備しておくことを強くおすすめします。

- 30秒バージョン(約150字): 強みと、最も伝えたい実績や成果、そして貢献意欲の3点に絞り込んだダイジェスト版。

- 1分バージョン(約300字): 基本形。PREP法に沿ってバランス良く構成したもの。

- 3-5分バージョン(約900~1500字): 具体的なエピソード(STARメソッド)をより詳細に語り、複数のエピソードを交えたり、自己分析の過程に触れたりするなど、深掘りした内容。

これらのパターンを準備し、声に出して時間を計りながら練習を繰り返すことで、どんな状況でも自信を持って、落ち着いて自己PRができるようになります。

アピールできる強みが見つからない場合はどうすればいい?

「自分には人に誇れるような特別な経験やスキルはない」と感じ、自己PRでアピールできる強みが見つからないと悩む人は少なくありません。しかし、強みとは、必ずしも輝かしい実績や特別な能力である必要はありません。多くの場合、自分では「当たり前」だと思っていることの中に、他人から見れば価値のある強みが隠れています。

強みを見つけるための具体的なアプローチをいくつか紹介します。

1. 視点を変えて経験を棚卸しする

「自己PR作成前の準備」で紹介した経験の棚卸しを、少し違う視点で行ってみましょう。

- 成功体験だけでなく「失敗体験」も振り返る: なぜ失敗したのか?その失敗から何を学んだか?次に同じ失敗をしないためにどう工夫したか?このプロセスの中に、「分析力」「課題解決能力」「誠実さ」といった強みが隠されています。

- 「楽しかったこと」「夢中になったこと」を思い出す: なぜ楽しかったのか?何に夢中になったのか?そこにはあなたの価値観や「集中力」「探究心」といった強みのヒントがあります。

- 「人から感謝されたこと」をリストアップする: 「ありがとう」と言われた場面を思い出してみましょう。「〇〇さんの説明は分かりやすいね」と言われたなら「伝達能力」、「いつも綺麗に整理してくれて助かるよ」なら「几帳面さ」「環境整備能力」が強みかもしれません。

2. 他己分析をしてみる

自分を客観的に見るのは難しいものです。そこで、信頼できる友人や家族、前職の同僚などに「私の長所って何だと思う?」「仕事でどんな時に頼りになる?」と率直に聞いてみましょう。自分では気づかなかった意外な強みを指摘してくれることがあります。

3. 短所を長所に言い換える(リフレーミング)

自分の短所だと思っていることも、見方を変えれば長所になります。

- 「頑固」 → 「意志が強い」「信念を持っている」

- 「心配性」 → 「慎重」「準備を怠らない」「リスク管理能力が高い」

- 「飽きっぽい」 → 「好奇心旺盛」「新しいことへのチャレンジ精神がある」

- 「要領が悪い」 → 「丁寧」「誠実」「着実に物事を進める」

このようにリフレーミングすることで、短所をポジティブな強みとしてアピールできます。

4. 転職エージェントに相談する

どうしても強みが見つからない場合は、転職のプロである転職エージェントに相談するのが最も効果的な解決策の一つです。キャリアアドバイザーは数多くの求職者と接してきた経験から、客観的な視点であなたの経歴を分析し、あなた自身も気づいていない強みやアピールポイントを発掘してくれます。

強みは誰にでも必ずあります。諦めずに自己分析を深め、多角的な視点を持つことで、あなただけの魅力的なアピールポイントがきっと見つかるはずです。

より質の高い自己PRを作成するために転職エージェントを活用しよう

自己PRの作成は、転職活動における最重要課題の一つであり、一人で完璧に仕上げるのは簡単なことではありません。「自分の強みが本当にこれで合っているのか」「もっと効果的な伝え方はないか」「そもそもこの企業に自分の経験は通用するのか」といった不安は尽きないものです。

こうした悩みを解決し、より質の高い自己PRを作成するためには、転職のプロフェッショナルである「転職エージェント」を積極的に活用することを強くおすすめします。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントは、求人を紹介してくれるだけの存在ではありません。キャリアに関する様々なサポートを無料で提供しており、利用することで多くのメリットが得られます。

| メリット | 具体的なサポート内容 |

|---|---|

| 客観的な視点での強み発見 | キャリアアドバイザーとの面談を通じて、自分では気づかなかった客観的な強みやアピールポイントを発掘してもらえます。職務経歴を深掘りし、効果的なエピソードを引き出してくれます。 |

| 企業に合わせた自己PRの添削 | 応募する企業が求める人物像や社風を熟知しているため、「その企業に響く自己PR」を一緒に考えてくれます。作成した自己PRをプロの視点で添削してもらえるため、完成度が飛躍的に向上します。 |

| 質の高い非公開求人の紹介 | Webサイトなどでは公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。自分の希望やスキルにマッチした、より条件の良い求人に出会える可能性が高まります。 |

| 実践的な面接対策 | 本番さながらの模擬面接を実施してくれます。自己PRの話し方や時間配分、想定される質問への回答などを具体的にフィードバックしてもらえるため、自信を持って本番に臨めます。 |

| 企業との条件交渉代行 | 給与や待遇、入社日といった、個人では交渉しにくい条件についても、エージェントが代行して企業と交渉してくれます。 |

このように、転職エージェントは、自己PR作成から内定獲得、そして入社に至るまで、転職活動のあらゆるフェーズで力強い味方となってくれます。

製造業の転職に強いおすすめ転職エージェント3選

転職エージェントには、総合型や特化型など様々なタイプがあります。ここでは、製造業の求人を豊富に扱い、実績も十分な信頼できる大手転職エージェントを3つご紹介します。複数のエージェントに登録し、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけるのが成功の秘訣です。

① リクルートエージェント

業界最大手ならではの圧倒的な求人数と実績を誇る、総合型転職エージェントの代表格です。 製造業においても、大手メーカーから優良な中小企業まで、幅広い業種・職種の求人を網羅しています。

- 特徴:

- 業界No.1の求人数: 公開・非公開を問わず、膨大な求人の中から最適なキャリアを提案してもらえます。

- 全業種・職種に対応: どのような経歴の人でも、マッチする求人が見つかりやすいのが強みです。

- 豊富な支援実績: 長年培ってきたノウハウに基づき、書類添削や面接対策など質の高いサポートが受けられます。

- おすすめな人:

- 初めて転職エージェントを利用する人

- できるだけ多くの求人を見て、選択肢を広げたい人

- 異業種からの転職を考えている人

参照:株式会社リクルート 公式サイト

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトとエージェントサービスが一体となったユニークなサービスです。 求人数はリクルートエージェントに次ぐ業界トップクラスで、特にメーカー・ものづくり分野にも強みを持っています。

- 特徴:

- 転職サイトとエージェントの併用: 自分で求人を探しながら、プロのアドバイスも受けられる柔軟な使い方が可能です。

- 専門スタッフによるサポート: 各業界に精通した専門スタッフが、キャリアカウンセリングから書類作成、面接対策まで一貫してサポートします。

- 各種診断ツールが充実: 「年収査定」「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つ無料の診断ツールが豊富です。

- おすすめな人:

- 自分のペースで求人を探しつつ、専門的なサポートも受けたい人

- 自己分析を深めたい人

- 幅広い求人の中から自分に合った企業を見つけたい人

参照:doda 公式サイト

③ マイナビメーカーAGENT

人材サービス大手のマイナビグループが運営する、その名の通り「メーカー(製造業)」に特化した転職エージェントです。 総合型エージェントとは一線を画す、専門性の高さが最大の魅力です。

- 特徴:

- メーカー・製造業に特化: キャリアアドバイザーが製造業の業界動向や職務内容を深く理解しており、専門的で的確なアドバイスが期待できます。

- 企業との太いパイプ: メーカー各社と長年にわたる強固な信頼関係を築いており、他では見られない独占求人や非公開求人を多数保有しています。

- 職種別の手厚いサポート: 電気・電子、機械、化学、ITなど、分野ごとの専門知識を持ったアドバイザーが担当するため、技術的な内容の相談もしやすいです。

- おすすめな人:

- 製造業でのキャリアアップを目指す経験者

- 専門スキルを活かした転職をしたい人

- 業界の深い情報や、質の高い非公開求人を求めている人

参照:株式会社マイナビ 公式サイト

これらの転職エージェントを賢く活用し、プロの力を借りることで、あなたの魅力を最大限に引き出す自己PRを作成し、希望する企業への転職を成功させましょう。