「製造業の営業」と聞くと、「専門知識が多くて難しそう」「ノルマがきつそう」「理系の仕事なのでは?」といったイメージを持つ人も少なくないかもしれません。日本の基幹産業である製造業を支えるこの仕事は、確かに簡単なものではありません。しかし、その一方で、他の業界では味わえない大きなやりがいや達成感があるのも事実です。

この記事では、「製造業の営業はきつい」というイメージの真相に迫りながら、その具体的な仕事内容、求められるスキル、そしてキャリアパスに至るまで、7つの特徴を多角的に掘り下げて解説します。

この記事を読めば、製造業の営業という仕事のリアルな姿が理解でき、あなたがこのキャリアを選ぶべきかどうかの判断材料になるはずです。漠然としたイメージだけでなく、仕事の厳しさと魅力の両面を深く知ることで、自身のキャリアプランをより具体的に描くことができるでしょう。

目次

そもそも製造業の営業とは

製造業の営業とは、ひとことで言えば自社で製造した製品や、あるいは他社から仕入れた製品を、法人顧客(企業)に対して販売する仕事です。しかし、その実態は単なる「モノ売り」ではありません。特に現代の製造業における営業は、顧客が抱える課題を深く理解し、自社の製品や技術を用いてその解決策を提案する「ソリューション営業」や「コンサルティング営業」の色合いが非常に強いのが特徴です。

対象となる製品は、自動車や家電といった最終製品から、それらに組み込まれる電子部品、半導体、素材、工場で使われる生産設備や工作機械、さらにはプラント全体など、非常に多岐にわたります。顧客もまた、メーカー、建設会社、インフラ企業など様々です。

取引額が数千万円から数億円、場合によっては数十億円に上ることも珍しくなく、一度の契約が会社の業績に大きな影響を与えます。そのため、顧客との関係は一度きりで終わることはほとんどなく、製品の納入後も長期にわたるアフターフォローや、新たな課題解決の提案を通じて、パートナーとして継続的な信頼関係を築いていくことが求められます。

このセクションでは、製造業の営業を大きく2つのタイプに分け、それぞれの役割と特徴について詳しく見ていきましょう。

メーカー営業と商社営業の2種類がある

製造業の営業は、その立ち位置によって「メーカー営業」と「商社営業」の2種類に大別されます。どちらも「製品を顧客に届ける」という最終的なゴールは同じですが、役割や仕事の進め方、求められるスキルセットには違いがあります。

| 項目 | メーカー営業 | 商社営業 |

|---|---|---|

| 扱う製品 | 自社で開発・製造した製品 | 複数のメーカーから仕入れた製品 |

| 強み | 製品への深い専門知識、開発部門との連携、価格交渉の裁量 | 幅広い製品知識、複数製品の組み合わせ提案、中立的な立場 |

| 主な役割 | 自社製品の魅力を伝え、技術的な優位性を訴求する | 顧客のニーズに最適な製品を複数の選択肢から選定・提案する |

| 知識の範囲 | 特定の製品分野に関する深い知識(Vertical) | 複数分野にまたがる幅広い知識(Horizontal) |

| 顧客への訴求 | 「この製品でなければ解決できない課題」へのアプローチ | 「あらゆる選択肢の中から最適な解決策」を提案 |

この表を基に、それぞれの営業スタイルをさらに詳しく見ていきましょう。

メーカー営業

メーカー営業は、自社で開発・製造した製品を直接顧客に販売する営業職です。例えば、自動車部品メーカーの営業であれば自動車メーカーへ、半導体製造装置メーカーの営業であれば半導体メーカーへ、自社の製品を売り込みに行きます。

最大の強みは、自社製品に関する圧倒的な知識の深さです。製品の企画段階から開発、製造、品質保証に至るまでの全プロセスを社内で見ているため、製品の仕様や性能、技術的な背景について誰よりも詳しく説明できます。顧客から専門的な質問を受けた際も、社内の開発部門や技術部門と連携し、迅速かつ的確な回答が可能です。この専門性が、顧客からの信頼獲得に直結します。

また、顧客から得た要望や改善点を直接、開発部門にフィードバックし、次の製品開発に活かすという重要な役割も担っています。自分が顧客から吸い上げたニーズが形になり、新製品として世に出る瞬間に立ち会えるのは、メーカー営業ならではの大きなやりがいです。

一方で、提案できる製品は自社のラインナップに限られるため、顧客の要望が自社製品で満たせない場合は、ビジネスチャンスを逃す可能性もあります。そのため、自社製品の強みを最大限に活かせる市場や顧客を見つけ出し、的確にアプローチする戦略性が求められます。

商社営業

商社営業は、特定のメーカーに所属するのではなく、複数のメーカーから製品を仕入れ、それらを顧客に販売する役割を担います。特に、生産設備や電子部品、化学品などを扱う専門商社で活躍する営業職を指すことが一般的です。

最大の強みは、特定のメーカーに縛られない中立的な立場から、顧客にとって最適な製品を提案できる点にあります。例えば、顧客が「工場の生産ラインを自動化したい」という課題を抱えている場合、商社営業はA社のロボットアーム、B社のセンサー、C社の制御システムといったように、複数のメーカーの製品を組み合わせて最適なソリューションをワンストップで提供できます。

この役割を果たすためには、特定の製品知識の深さよりも、幅広いメーカーの製品知識や業界全体の動向を把握していることが求められます。まさに「歩く業界カタログ」のような存在です。メーカーと顧客の間に立ち、価格交渉や納期調整を行うだけでなく、新たな技術を持つメーカーを発掘し、顧客に紹介するといった機能も重要になります。

メーカー営業が「自社製品のスペシャリスト」であるならば、商社営業は「顧客課題解決のコーディネーター」と言えるでしょう。多様な選択肢の中から、顧客の真の利益に貢献する提案を組み立てる能力が問われる、非常にクリエイティブな仕事です。

このように、製造業の営業と一括りにいっても、メーカーと商社ではその立ち位置と役割が異なります。どちらのスタイルが自分に合っているかを考えることが、キャリアを選択する上での第一歩となります。

製造業の営業がきついと言われる3つの理由

華やかなやりがいの側面がある一方で、「製造業の営業はきつい」という声が聞かれるのも事実です。その背景には、この仕事ならではの特有の難しさがあります。ここでは、その代表的な理由を3つ挙げ、その実態と向き合い方について解説します。

① 覚えるべき専門知識が幅広い

製造業の営業が直面する最初の壁は、覚えるべき専門知識の膨大さとその深さです。扱う製品は、最先端の技術が凝縮された精密機器や、複雑な化学的特性を持つ素材、巨大な生産システムなど、その仕組みを理解するだけでも多大な学習時間を要します。

例えば、工作機械の営業であれば、機械の構造や性能はもちろん、金属加工に関する知識(切削、研削、塑性加工など)、制御システム(CNC)、さらにはCAD/CAMといったソフトウェアの知識まで求められます。顧客である製造現場の担当者は、その道のプロフェッショナルです。彼らと対等に会話し、信頼を得るためには、生半可な知識では通用しません。

さらに、覚えるべきは自社製品の知識だけではありません。

- 競合他社の製品知識: なぜ自社製品が優れているのかを客観的なデータに基づいて説明するためには、競合製品の性能や価格、特徴を徹底的に分析・理解しておく必要があります。

- 顧客の業界知識: 顧客がどのような製品を作り、どのような課題を抱え、業界全体がどのようなトレンドにあるのかを理解していなければ、的確な提案はできません。例えば、自動車業界向けに営業するなら、EV化や自動運転といった大きな潮流を常に把握しておく必要があります。

- 関連法規や規格: 製品によっては、国内外の安全規格(ISO、JISなど)や環境規制(RoHS指令など)を遵守する必要があります。これらの知識がなければ、そもそも取引の土俵に上がることすらできません。

これらの知識は、入社後の研修だけで身につくものではなく、日々の業務を通じて、また自己学習によって常にアップデートし続ける姿勢が不可欠です。新しい技術が登場すればそれを学び、顧客の業界が変わればその変化を追いかける。この終わりなき学習プロセスを負担と感じるか、知的好奇心を満たす機会と捉えるかが、この仕事を続けられるかどうかの分かれ道の一つと言えるでしょう。

② 社内外の調整役で板挟みになりやすい

製造業の営業は、顧客と自社の間に立つ「ハブ」としての役割を担います。そのため、双方の利害が対立する場面で板挟みになり、精神的なプレッシャーを感じやすいという厳しさがあります。

典型的なのが、顧客からの要求と社内事情との間で発生するコンフリクトです。

- 価格交渉: 顧客は当然「少しでも安く」購入したいと考えます。しかし、社内の経理部門や製造部門からは「利益を確保するために、この価格以下では売れない」という制約があります。営業は両者の間に立ち、顧客が納得し、かつ会社も利益を出せる着地点を見つけ出すための厳しい交渉を迫られます。

- 納期調整: 「この新製品の立ち上げに間に合わせたいので、納期を1週間早めてほしい」という顧客からの切実な要望。しかし、製造部門に確認すると「生産ラインはすでにフル稼働。これ以上の短縮は物理的に不可能」という返答。この状況で、顧客の期待を裏切ることなく、かつ製造現場に無茶な負担をかけないための調整力が試されます。ただ「できません」と断るのではなく、代替案(例:一部を先行納品する、別の製品で代用する)を提示するなどのクリエイティブな対応が求められます。

- 仕様変更: 開発が進んでいる段階で、顧客から「ここの仕様をこう変えてほしい」という要求が入ることも日常茶飯事です。営業は、その変更が技術的に可能なのか、追加コストや納期への影響はどれくらいかなどを、開発部門や設計部門と緊密に連携して確認し、顧客に説明しなければなりません。社内からは「今さら無理だ」と言われ、顧客からは「なぜできないんだ」と詰め寄られる、まさに「板挟み」の典型的な状況です。

このように、営業は常に社内外の様々な立場の関係者の間に立ち、それぞれの主張や事情を理解した上で、プロジェクト全体が円滑に進むように舵取りをする高度な調整能力が求められます。感謝されることも多い反面、時には双方から不満をぶつけられる矢面に立つことも覚悟しなければならないポジションです。

③ 納期やクレーム対応のプレッシャーが大きい

BtoB(企業間取引)が中心の製造業において、納期遵守は絶対的な使命です。自社の製品の納品が1日遅れただけで、顧客の工場の生産ラインが数時間、あるいは数日間停止してしまう可能性があります。その結果、顧客に与える損害は数百万、数千万円に上ることもあり、会社の信用を根底から揺るがしかねません。

そのため、営業は常に生産部門の進捗状況を把握し、万が一遅延の恐れがある場合は、いち早く顧客に連絡し、お詫びと対策を説明する必要があります。この「納期に追われる」プレッシャーは、精神的に大きな負担となります。

さらに、それ以上に厳しいのが製品の不具合や欠陥に対するクレーム対応です。納品した部品に問題があり、顧客の最終製品にリコールが発生するような事態になれば、その影響は計り知れません。

クレームが発生した場合、営業はまず顧客のもとへ駆けつけ、真摯に謝罪し、状況を正確に把握します。そして、社内の品質保証部門や技術部門と連携して原因を究明し、対策を講じ、顧客に報告するという一連の対応を、迅速かつ誠実に行わなければなりません。時には深夜や休日に関わらず、緊急の呼び出しに対応することもあります。

顧客からの厳しい叱責を受け、精神的に追い詰められることも少なくありません。しかし、この苦しいクレーム対応こそが、営業の真価が問われる場面でもあります。逃げずに誠実に対応し、問題を解決に導くことで、かえって顧客との信頼関係が深まり、「雨降って地固まる」という結果になることもあります。このプレッシャーを乗り越えた先に、顧客とのより強固なパートナーシップが築かれるのです。

製造業の営業ならではの4つのやりがい

「きつい」側面を乗り越えた先には、他の営業職では得られない、製造業ならではの大きなやりがいが待っています。ここでは、多くの営業担当者が感じる魅力的な側面を4つ紹介します。

① スケールの大きなモノづくりに携われる

製造業の営業の最大の魅力の一つは、社会や産業の基盤を支える、スケールの大きなモノづくりに当事者として関われることです。あなたが提案し、受注した製品や技術が、目に見える形で世の中の役に立っていると実感できる瞬間に、大きな喜びを感じるでしょう。

例えば、以下のようなシーンを想像してみてください。

- 自分が担当した最新の半導体製造装置が、世界的な半導体メーカーの工場に導入され、そこから生み出されたチップが最新のスマートフォンや電気自動車に搭載される。街中でその製品を見かけるたびに、自分の仕事が最先端技術を支えているという誇りを感じられます。

- あなたが提案した高機能素材が、新しい航空機の機体の一部に採用される。自分が関わった飛行機が、何百人もの乗客を乗せて大空を飛んでいる姿を想像するだけで、胸が熱くなるでしょう。

- 再生可能エネルギーの発電所に、自社の大型変圧器や制御システムを納入するプロジェクトを成功させる。これは、単に製品を売っただけでなく、地球環境問題の解決という社会的な課題に貢献したという、計り知れない達成感につながります。

このように、自分の仕事が、人々の生活を豊かにし、産業を発展させ、時には社会課題の解決にまでつながっている。このダイナミックなスケール感と社会貢献性は、製造業の営業だからこそ味わえる醍醐味と言えます。

② 顧客と長期的な信頼関係を築ける

製造業の取引は、製品単価が高額で、導入後のサポートも重要になるため、一度きりの「売り切り」で終わることはほとんどありません。多くの場合、顧客とは数年、あるいは十年以上にわたる長期的な関係を築いていくことになります。

このプロセスは、単なる営業担当者と顧客という関係を超え、共にビジネスを成長させていく「パートナー」へと深化していく過程そのものです。

関係構築は、最初の提案から始まります。顧客の課題を深くヒアリングし、技術部門と何度も打ち合わせを重ね、最適な仕様を検討する。受注後も、納期の調整、導入の立ち会い、稼働後のフォローアップと、様々なフェーズで顧客と関わり続けます。時にはトラブルが発生し、共に頭を抱え、解決策を模索することもあるでしょう。

こうした苦楽を共にする中で、徐々に人間的な信頼関係が醸成されていきます。最初は「〇〇社の営業さん」だったのが、いつしか「△△さん、ちょっと相談があるんだけど…」と、名前で呼ばれ、気軽に相談を持ちかけられる存在になる。顧客のビジネスの成功を自分のことのように喜び、新たな課題が出てくれば「△△さんになら任せられる」と真っ先に声をかけてもらえる。

このように、時間をかけてじっくりと顧客との絆を育み、ビジネスにおける唯一無二のパートナーとして認められることは、何物にも代えがたいやりがいです。数字としての成果だけでなく、人との深いつながりの中に仕事の喜びを見出したい人にとって、製造業の営業は非常に魅力的な環境です.

③ 顧客の課題解決に直接貢献できる

現代の製造業の営業は、「御用聞き」や「モノ売り」ではありません。顧客自身も気づいていないような潜在的な課題を発見し、自社の製品や技術という「武器」を使ってそれを解決に導く、コンサルタントやソリューションプロバイダーとしての役割が求められます。

顧客は常に「生産性を向上させたい」「製造コストを削減したい」「製品の品質を高めたい」「環境負荷を低減したい」といった経営課題を抱えています。営業の仕事は、これらの漠然としたニーズを、具体的な対話を通じて掘り下げ、課題の本質を突き止めることから始まります。

例えば、ある食品工場の顧客から「人手不足で生産が追い付かない」という相談を受けたとします。ここで「うちの自動包装機を買いませんか」とすぐに製品を売り込むのは三流の営業です。一流の営業は、まず製造ライン全体を観察し、どこにボトルネックがあるのか、どの工程に最も人手がかかっているのかを分析します。その上で、「この搬送工程を自動化し、包装工程では弊社の新型機を導入すれば、全体で30%の省人化と15%の生産性向上が見込めます」といったように、具体的なデータに基づいた解決策(ソリューション)として提案します。

そして、その提案が採用され、導入後に顧客から「おかげで長年の課題だった人手不足が解消され、新しい製品ラインを立ち上げる余裕ができたよ。本当にありがとう」と感謝の言葉をかけられた時の達成感は格別です。自分の知識と提案が、顧客のビジネスを直接的に良い方向へ導いたという手応えは、この仕事の大きなモチベーションとなります。

④ 最新技術や専門知識が身に付く

製造業は、技術革新の最前線です。AI、IoT、ロボティクス、新素材開発など、世の中を大きく変える可能性を秘めたテクノロジーが、日々生まれています。製造業の営業は、こうした最先端の技術動向に常に触れ、学び続けることができる刺激的な環境に身を置くことができます。

自社が新しい技術を取り入れた新製品を開発すれば、その技術がもたらす価値を誰よりも早く深く理解し、顧客に伝える役割を担います。また、様々な業界の顧客と接することで、それぞれの業界で今何が起きており、どのような技術が求められているのかを肌で感じることができます。

このプロセスを通じて、

- 製品に関する深い専門知識

- 業界全体のトレンドや将来動向に関する知見

- 最新テクノロジーに関する知識

- 顧客のビジネスプロセスに関する理解

といった、非常に専門性が高く、市場価値のある知識やスキルが自然と身についていきます。最初は覚えることの多さに圧倒されるかもしれませんが、一度身につけた知識は、あなたを「替えの効かない人材」にしてくれる強力な武器となります。

知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、仕事そのものが自己成長の機会となり、常に新鮮な気持ちで取り組むことができるでしょう。

製造業の営業の具体的な仕事内容

製造業の営業の仕事は、単に顧客を訪問するだけではありません。新規顧客の開拓から既存顧客との関係維持、社内調整、納品後のフォローまで、その業務は多岐にわたります。ここでは、営業活動のフェーズごとに、具体的な仕事内容を解説します。

新規顧客の開拓

企業の持続的な成長のためには、常に新しい顧客との取引を開始することが不可欠です。新規顧客の開拓は、製造業の営業にとって重要なミッションの一つです。

主なアプローチ方法は以下の通りです。

- 展示会への出展・参加: 東京ビッグサイトなどで開催される「機械要素技術展」や「半導体EXPO」といった業界専門の展示会は、新規顧客と出会う絶好の機会です。自社ブースを構えて製品をアピールし、名刺交換をした来場者に対して後日アプローチします。また、自ら来場者として参加し、新たな技術トレンドを学びながら、協業できそうな企業を探すこともあります。

- Webからの問い合わせ対応: 自社のWebサイトや製品紹介ページを見た企業から、「詳しい資料が欲しい」「見積もりが欲しい」といった問い合わせが入ります。これらはニーズが顕在化している可能性が高いため、迅速かつ丁寧に対応し、アポイントメントにつなげます。

- リストに基づくアプローチ: 業界団体や調査会社が発行する名簿などをもとに、ターゲットとなる可能性のある企業リストを作成し、電話やメールでアプローチします。いわゆる「テレアポ」や「コールドコール」ですが、やみくもに行うのではなく、事前に相手企業の事業内容をリサーチし、仮説を立ててアプローチすることが成功の鍵となります。

- 既存顧客やパートナーからの紹介: 良好な関係を築けている既存顧客から、「同じような課題を抱えている会社があるから紹介するよ」といった形で、新たな顧客を紹介してもらうケースもあります。これは最も確度の高いアプローチ方法の一つです。

新規開拓のゴールは、単にアポイントを取ることではなく、自社の技術や製品に興味を持ってもらい、課題解決のパートナー候補として認識してもらうことです。

既存顧客へのルート営業・深耕営業

製造業の営業活動において、新規開拓以上に重要とも言えるのが、既存顧客との関係を維持・発展させることです。これには「ルート営業」と「深耕営業」の2つの側面があります。

- ルート営業: 定期的に担当顧客を訪問し、リピート製品の受注活動や納期の確認、新製品の簡単な紹介などを行います。主な目的は、顧客との接点を維持し、関係性を保つことです。顧客のちょっとした変化や困りごとをいち早く察知する上で重要な活動です。

- 深耕営業: ルート営業で得た情報をもとに、より踏み込んだ提案を行うのが深耕営業です。顧客との対話の中から、「実は、別の製造ラインでこんな課題があって…」「将来的に、こんな製品を作りたいと考えている」といった、新たなニーズや潜在的な課題を引き出します。そして、その課題に対して、既存製品の追加導入(クロスセル)や、より高機能な上位モデルへの切り替え(アップセル)を提案し、取引額の拡大を目指します。

深耕営業を成功させる鍵は、顧客のビジネスを深く理解し、信頼される相談相手になることです。そのためには、定期的な訪問だけでなく、業界ニュースの提供や、顧客の競合の動向分析といった、付加価値のある情報提供も欠かせません。

開発・技術部門など社内での連携

製造業の営業は、社外で一人戦っているわけではありません。むしろ、社内の様々な部門と連携する「司令塔」としての役割が極めて重要です。

- 開発・技術部門との連携: 顧客から技術的な質問を受けた際や、標準品では対応できないカスタム仕様の要望があった際に、開発・技術部門の専門家と協力します。顧客先に同行してもらい、専門的な説明を依頼することも頻繁にあります。営業は、顧客の要望を技術者に分かりやすく伝え、技術者からの回答を顧客に分かりやすく翻訳する「通訳」の役割を担います。

-

- 製造・生産管理部門との連携: 顧客から希望された納期が実現可能かどうかを、製造部門や生産管理部門と調整します。生産ラインのキャパシティや部品の在庫状況などを常に把握し、無理のない生産計画を立てられるよう協力します。特急の依頼があった際には、粘り強く交渉することもあります。

- 品質保証部門との連携: 製品に不具合が発生した際、品質保証部門と連携して原因究明と対策立案を行います。顧客への報告書作成も、品質保証部門の協力なしには進められません。

- 法務・経理部門との連携: 契約書のリーガルチェックを法務部門に依頼したり、特殊な支払い条件について経理部門と調整したりするなど、バックオフィス部門との連携も日常的に発生します。

このように、営業は顧客の窓口であると同時に、社内リソースを最大限に活用して顧客の要求に応えるためのコーディネーターでもあります。円滑な社内コミュニケーション能力が、営業成果を大きく左右すると言っても過言ではありません。

納品後のアフターフォロー

製品を納品して終わり、ではありません。納品後の手厚いアフターフォローこそが、顧客満足度を高め、長期的な信頼関係を築く上で不可欠です。

- 導入支援・トレーニング: 複雑な機械やシステムを納品した場合は、顧客先で設置に立ち会い、担当者がスムーズに操作できるようトレーニングを実施します。

- 定期メンテナンスの案内: 製品を長く安定して使ってもらうために、定期的なメンテナンスの案内や提案を行います。これにより、突発的な故障を防ぎ、顧客の生産活動への影響を最小限に抑えます。

- トラブルシューティング・クレーム対応: 製品の使用中にトラブルが発生した際には、迅速に対応します。電話やメールで解決できることもあれば、サービスエンジニアと共にお客様先へ急行することもあります。誠実でスピーディーな対応が、顧客の信頼を維持する鍵となります。

こうした地道なアフターフォローを続けることで、顧客は「この会社から買ってよかった」「次の案件もこの営業担当にお願いしたい」と感じるようになります。そして、それが次のビジネスチャンスへとつながっていくのです。

製造業の営業に向いている人の特徴

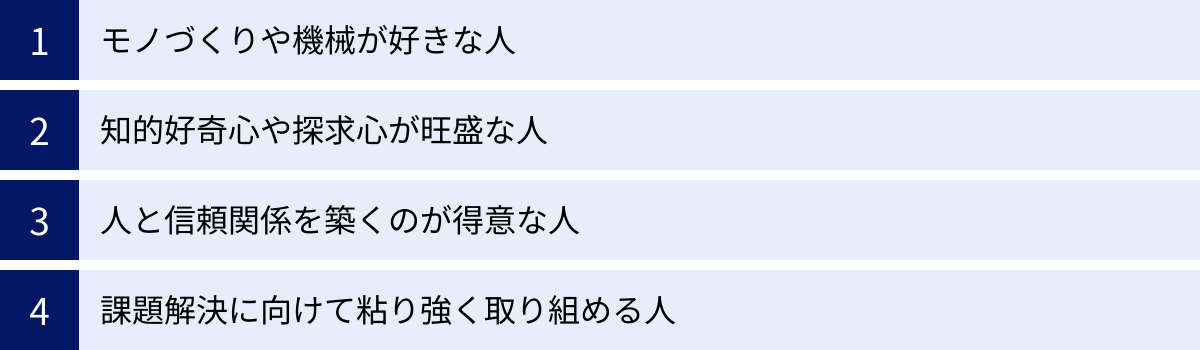

製造業の営業として成功するためには、どのような資質が求められるのでしょうか。ここでは、この仕事に向いている人の特徴を4つの観点から解説します。これらに当てはまる人は、製造業の営業というキャリアで大きなやりがいを見つけられる可能性が高いでしょう。

モノづくりや機械が好きな人

まず何よりも、扱う製品そのものや、モノづくりというプロセスに対して純粋な興味や愛情を持てることが大切です。製造業の営業は、自社製品の「伝道師」です。自分が心から「この製品はすごい」「この技術は素晴らしい」と思えなければ、その熱意は顧客に伝わりません。

- 仕組みへの探究心: 「この機械はなぜこんな動きをするのだろう?」「この素材はどうやって作られているのだろう?」といった、製品の裏側にある技術や原理に対する好奇心がある人は、専門知識の習得を苦にしません。むしろ、学べば学ぶほど面白くなり、顧客への説明にも深みと説得力が増していきます。

- 製品への愛着: 自分が関わった部品が組み込まれた自動車が街を走っていたり、自分が提案した工作機械が工場で稼働しているのを見たりした時に、喜びや誇りを感じられる。そんな「モノづくり」へのロマンを持てる人は、日々の困難な業務を乗り越えるための強いモチベーションを維持できます。

逆に、製品や技術に全く興味が持てないと、膨大な専門知識の学習はただの苦痛になり、顧客との技術的な会話にもついていけず、仕事が長続きしない可能性が高いでしょう。

知的好奇心や探求心が旺盛な人

製造業の世界は、日進月歩で技術が進化しています。昨日まで最新だった技術が、今日にはもう古くなっていることも珍しくありません。また、顧客の業界も常に変化しています。このような環境で活躍するためには、常に新しい情報をキャッチアップし、学び続ける知的好奇心が不可欠です。

- 学習意欲: 新しい技術トレンド(AI、IoT、DXなど)や業界ニュース、競合の動向などを、自ら進んで情報収集し、インプットし続ける姿勢が求められます。「知らないことがある」という状態に満足せず、常に知識をアップデートしていきたいという欲求がある人に向いています。

- 探求心: 顧客から提示された課題を鵜呑みにするのではなく、「なぜこの課題が発生しているのか?」「本当の原因は別にあるのではないか?」と、物事の本質を深く掘り下げて考える探求心も重要です。この「なぜ?」を繰り返すことで、顧客自身も気づいていなかった潜在的なニーズを発見し、より付加価値の高い提案につなげることができます。

「学び続けること」を楽しめる人にとって、製造業の営業は、知的な刺激に満ちた魅力的な仕事と言えるでしょう。

人と信頼関係を築くのが得意な人

製造業の営業は、高額な製品を扱い、長期にわたる取引が中心となるため、ロジックや製品スペックだけで契約が決まるわけではありません。最終的に、「この人から買いたい」「この人になら任せられる」と思ってもらえるかどうかが勝負を分けます。

- 傾聴力: 自分が話すことよりも、まずはお客様の話を真摯に聞くことができる「傾聴力」が非常に重要です。相手の言葉の背景にある悩みや期待を丁寧に汲み取ることで、的確な提案が可能になります。

- 誠実さ: 約束を守る、嘘をつかない、ミスをしたら素直に認めて謝罪するといった、人としての誠実な態度は、信頼関係の土台となります。特にトラブル発生時の対応は、その人の真価が問われる場面です。

- 関係構築力: 一度の商談で終わらせず、定期的な訪問や情報提供を通じて、少しずつ人間的なつながりを深めていける力が必要です。単なる「営業と顧客」という関係から、ビジネスの成功を共に目指す「パートナー」へと関係性を引き上げることができる人は、長期的に安定した成果を上げることができます。

口がうまいことよりも、じっくりと相手と向き合い、誠実なコミュニケーションを積み重ねていける人が、製造業の営業として大成する傾向にあります。

課題解決に向けて粘り強く取り組める人

製造業の営業が取り組む課題は、複雑で一筋縄ではいかないものがほとんどです。顧客からの難しい要求、社内での厳しい調整、予期せぬトラブルなど、様々な壁が立ちはだかります。

- 粘り強さ: 最初に「できない」と言われたり、提案が一度断られたりしても、すぐにあきらめない精神的なタフさが求められます。「どうすれば実現できるか?」と視点を変え、代替案を探し、関係者を説得し続ける粘り強さが必要です。受注までの道のりが数ヶ月、時には数年に及ぶ大型案件も珍しくありません。

- 問題解決能力: 目の前の課題に対して、感情的になるのではなく、論理的に原因を分析し、解決策の選択肢を複数考え、最も効果的な打ち手を実行していく能力が求められます。社内外の様々なリソース(人、技術、情報)をうまく組み合わせて、パズルを解くように課題を解決していくプロセスを楽しめる人は、この仕事に向いています。

困難な状況でも冷静さを失わず、ゴールに向かって粘り強く、かつ論理的にアプローチできる人は、製造業の営業として顧客や社内から厚い信頼を得ることができるでしょう。

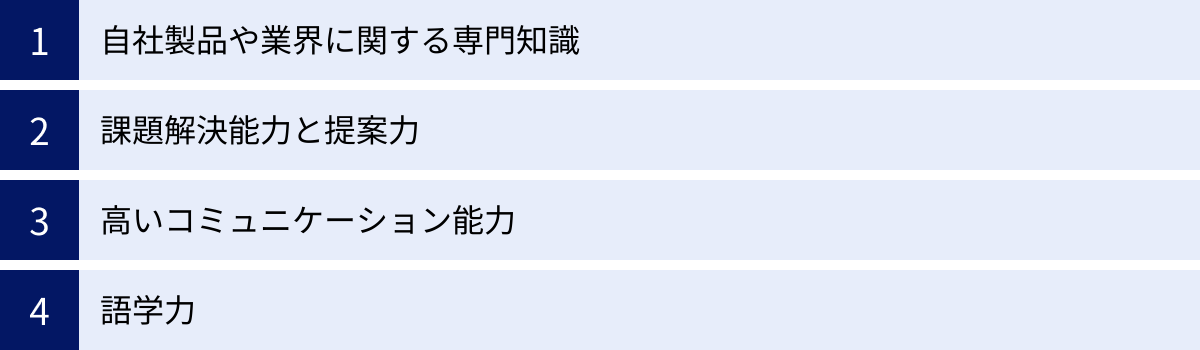

製造業の営業に求められるスキルや知識

製造業の営業として活躍するためには、前述した「向いている人の特徴」に加えて、具体的なスキルや知識が求められます。ここでは、特に重要となる4つの要素について解説します。これらのスキルを意識的に磨くことが、キャリアアップへの近道となります。

自社製品や業界に関する専門知識

これは、製造業の営業にとって最も基本的かつ重要なスキルセットです。顧客は営業担当者を「製品のプロフェッショナル」として見ています。その期待に応えられなければ、信頼を得ることはできません。

求められる知識は、単なる製品カタログの丸暗記ではありません。

- 技術的な知識: 製品の構造、動作原理、使われている技術、性能を左右する要素など、技術的な側面を深く理解している必要があります。顧客の技術者と対等に会話できるレベルが理想です。

- 価値の理解: その製品が顧客にどのような「価値(バリュー)」をもたらすのかを語れることが重要です。例えば、「この工作機械は加工精度が0.1ミクロン向上します」という事実(ファクト)だけでなく、「その結果、お客様の製品の不良率が5%低減し、年間で〇〇万円のコスト削減につながります」という価値まで翻訳して伝える能力が求められます。

- 業界知識: 自社製品が使われる顧客の業界(自動車、半導体、医療など)のビジネスモデル、製造プロセス、最新トレンド、課題などを深く理解している必要があります。業界の言葉で話せることで、顧客との距離は一気に縮まります。

- 競合知識: 競合他社の製品の強み・弱みを客観的に分析し、自社製品の優位性を論理的に説明できることも不可欠です。

これらの知識は、継続的な学習によってのみ維持・向上できます。 社内の研修やOJTはもちろん、業界専門誌を読んだり、展示会に足を運んだり、技術部門の社員と積極的にコミュニケーションを取ったりする主体的な姿勢が求められます。

課題解決能力と提案力

現代の製造業の営業は、もはや「モノを売る」仕事ではありません。顧客の課題を解決する「ソリューションを提供する」仕事です。そのため、高度な課題解決能力と、それを伝える提案力が不可欠になります。

このスキルは、以下の3つの要素に分解できます。

- ヒアリング能力: 顧客が話す表面的な「要望」の奥にある、真の「課題(ニーズ)」を引き出す力です。「こういう機能が欲しい」という顧客の言葉に対して、「なぜその機能が必要なのですか?」「それによって、どのような状態を実現したいのですか?」と問いを重ねることで、本質的な課題にたどり着くことができます。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 引き出した課題を構造的に分析し、原因を特定し、解決策の仮説を立てる力です。自社の製品や技術というリソースをどのように組み合わせれば、その課題を最も効果的に解決できるかを論理的に組み立てます。

- プレゼンテーション能力: 組み立てた解決策(ソリューション)を、顧客に分かりやすく、かつ魅力的に伝える力です。単に製品の機能を羅列するのではなく、「現状の課題」「解決策の概要」「導入による具体的な効果(定量的・定性的)」「導入までのスケジュール」といったストーリー立てで説明し、相手の納得と共感を得ることがゴールです。

これらの能力は、経験を積む中で磨かれていくものですが、ロジカルシンキングやプレゼンテーションに関する書籍を読んだり、研修に参加したりすることで、体系的に学ぶことも有効です。

高いコミュニケーション能力

製造業の営業におけるコミュニケーション能力とは、単に「話がうまい」ことではありません。社内外の多様な立場の人々と円滑な関係を築き、協力を引き出しながら、プロジェクトを前に進めるための総合的な能力を指します。

- 対顧客: 経営層、購買担当者、現場の技術者など、相手の役職や専門性に合わせて、言葉遣いや話す内容を柔軟に変える能力が求められます。経営層には経営的なメリットを、技術者には技術的な優位性を、というように、相手の関心事に合わせたコミュニケーションが必要です。

- 対社内: 技術者、製造担当者、品質保証担当者など、専門分野の異なる社内の関係者と協力体制を築く能力が不可欠です。技術者には顧客の要望を正確な技術用語で伝え、製造担当者には生産計画への影響を配慮しながら納期調整を依頼するなど、相手の立場を尊重した丁寧なコミュニケーションが求められます。「営業が勝手に無茶な約束をしてきた」と思われないための、日頃からの信頼関係構築が重要になります。

製造業の営業は、顧客と社内の「結節点」です。この結節点がスムーズに機能するかどうかが、ビジネスの成否を大きく左右します。

語学力

国内市場だけでなく、海外市場にビジネスを展開している製造業の企業は非常に多く、特に大手メーカーやグローバルな専門商社では、語学力(特に英語)が必須スキルとなるケースが増えています。

- 海外顧客とのコミュニケーション: 海外の顧客に対して、メールや電話、Web会議で製品紹介や技術的な質疑応答、価格交渉などを行います。製品の仕様書や契約書が英語であることも一般的です。

- 海外拠点との連携: 自社の海外工場や営業拠点とのやり取りも日常的に発生します。現地のスタッフと生産状況や市場動向について情報交換を行う際にも語学力が必要です。

- 海外出張・駐在: 担当する地域によっては、海外出張の機会も多くなります。さらにキャリアを積むと、海外駐在員として現地のビジネスを任される可能性もあります。

もちろん、全ての製造業の営業に高い語学力が求められるわけではありませんが、語学力があれば、担当できる業務の幅が大きく広がり、キャリアの選択肢も増えることは間違いありません。 今後、グローバルなキャリアを目指したいのであれば、TOEICなどの資格取得を通じて、語学力を高めておくことを強くおすすめします。

製造業の営業の年収と将来性

キャリアを考える上で、収入や将来性は非常に重要な要素です。ここでは、製造業の営業のリアルな年収水準と、今後のキャリアの見通しについて、客観的なデータとトレンドを基に解説します。

製造業の営業の平均年収

製造業の営業の年収は、個人のスキルや経験、所属する企業の規模や業績、扱う製品の専門性などによって大きく異なりますが、全体としては他の業界の営業職と比較しても遜色のない、あるいは高い水準にあると言えます。

信頼できる情報源のデータをいくつか見てみましょう。

- 求人ボックス 給料ナビによると、製造業の営業の平均年収は約482万円となっています(2024年6月時点)。日本の平均給与と比較すると、高い水準にあることがわかります。

- また、年代別に見ると、経験を積むにつれて順調に年収が上がっていく傾向があります。20代では300万円台~400万円台が中心ですが、30代になると500万円~600万円台に達するケースも多く、管理職や高い専門性を持つトップセールスになれば、40代以降で1,000万円を超えることも決して珍しくありません。

特に、半導体、医療機器、FA(ファクトリーオートメーション)関連など、高い専門性が求められる業界や、グローバルに展開する大手メーカー、利益率の高い製品を扱う専門商社などは、年収水準が高い傾向にあります。

また、多くの企業では基本給に加えて、個人の業績や会社の業績に応じた賞与(ボーナス)やインセンティブが支給されます。成果が収入に直結する仕組みは、仕事への大きなモチベーションとなるでしょう。

参照:求人ボックス 給料ナビ(2024年6月11日更新)

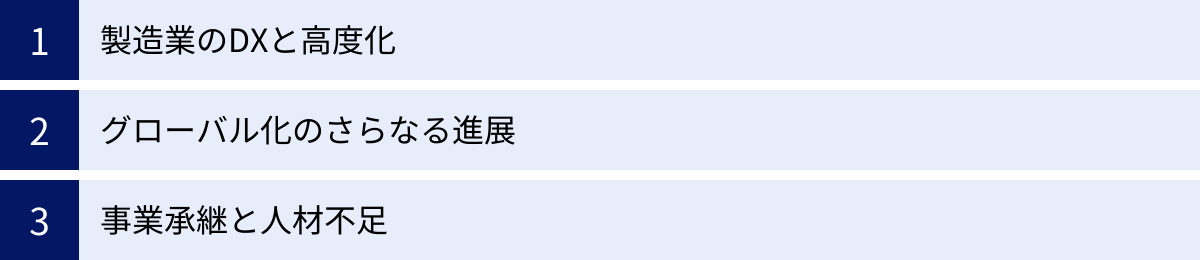

製造業の営業の将来性

結論から言えば、専門性を備えた製造業の営業の将来性は非常に明るいと言えます。その理由は、国内外の大きなトレンドにあります。

- 製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)と高度化:

現在、日本の製造業は、IoTやAI、ロボティクスといったデジタル技術を活用して、生産性向上や新たな価値創造を目指す「DX」の真っ只中にあります。スマートファクトリーの実現や、予知保全サービスの提供など、ビジネスモデルそのものが大きく変わろうとしています。

このような変化の中で求められるのは、単にモノを売る営業ではありません。顧客のDX推進を支援し、複雑な技術を組み合わせたソリューションを提案できる、コンサルティング能力の高い営業です。このような高度なスキルを持つ人材は、今後ますます需要が高まり、その市場価値は上がり続けるでしょう。 - グローバル化のさらなる進展:

少子高齢化による国内市場の縮小が見込まれる中、多くの製造業企業にとって海外市場への展開は至上命題です。新興国でのインフラ整備や、世界的な環境規制の高まりなど、グローバル市場には新たなビジネスチャンスが溢れています。

このため、語学力を持ち、異文化を理解し、グローバルな視点でビジネスを動かせる営業人材の需要は、今後も衰えることはありません。海外での成功体験を持つ営業は、企業にとって極めて貴重な存在となります。 - 事業承継と人材不足:

日本の製造業、特に高い技術力を持つ中小企業では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。これに伴い、営業部門でもベテラン層の退職が進み、専門知識を持った人材が不足していくことが予想されます。

これは、これから製造業の営業を目指す若手や中堅にとっては、大きなチャンスを意味します。確かな専門知識とスキルを身につければ、早い段階で責任あるポジションを任されたり、より良い条件で転職したりできる可能性が高まります。

ただし、注意すべき点もあります。単純なルートセールスや、価格競争しかできないような「御用聞き」タイプの営業は、将来的にはAIやオンラインの受発注システムに代替されていく可能性があります。常に学び続け、付加価値の高い提案ができる「ソリューション営業」へと自らを変革していく意識が、将来にわたって活躍し続けるための鍵となります。

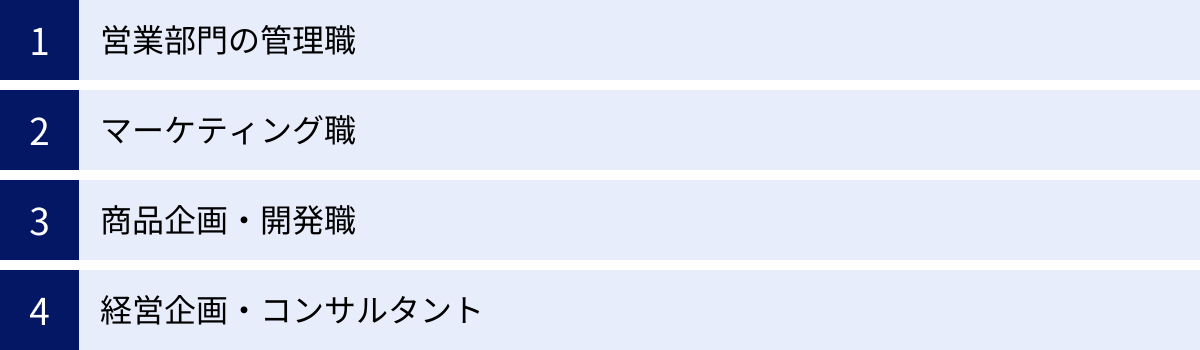

製造業の営業のキャリアパス

製造業の営業として経験を積んだ後には、どのようなキャリアの道が拓けているのでしょうか。営業現場で培った専門知識、顧客理解、課題解決能力は、多様なキャリアへ展開できる強力な武器となります。ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

営業部門の管理職

最も一般的でイメージしやすいキャリアパスが、営業部門内での昇進です。個人の成果を追求するプレイヤーから、チーム全体の成果を最大化するマネージャーへと役割が変わります。

- プレイングマネージャー: 自身も担当顧客を持ちながら、数名の部下の育成や目標管理を行います。

- 営業課長・部長: より広い範囲のチームや部署全体を統括し、営業戦略の立案、予算管理、人材育成など、組織全体のマネジメントに責任を持ちます。海外拠点の責任者として赴任するケースもあります。

この道に進むためには、個人の営業成績が良いだけでなく、チームをまとめるリーダーシップ、部下を育成するコーチング能力、組織全体を俯瞰して戦略を立てる能力などが求められます。チームで大きな目標を達成することに喜びを感じる人に向いているキャリアです。

マーケティング職

営業として「誰よりも顧客を知る」立場であった経験は、マーケティング職で大いに活かすことができます。「個」の顧客と向き合う営業から、「市場」全体と向き合うマーケティングへと視点を移すキャリアチェンジです。

- 市場調査・分析: 営業経験で培った肌感覚を活かし、市場のニーズや競合の動向を分析し、自社の事業機会を発見します。

- 販売戦略の立案: どのようなターゲット顧客に、どのようなメッセージで、どのチャネル(Web、展示会、代理店など)を通じてアプローチするのが最も効果的かを考え、販売促進の戦略を立案・実行します。

- リードジェネレーション: Webサイトのコンテンツ作成やウェビナーの企画などを通じて、見込み顧客(リード)を獲得し、営業部門に引き渡す仕組みを構築します。

営業の最前線で「なぜこの製品は売れるのか」「顧客は何に困っているのか」を考え抜いた経験は、効果的なマーケティング戦略を立てる上で非常に強力な武器となります。

商品企画・開発職

「こんな製品があれば、あの顧客の課題を解決できるのに…」「顧客から、こんな機能を追加してほしいという声をよく聞く」。営業活動の中で抱いたこれらの思いを、自ら形にできるのが商品企画・開発職へのキャリアパスです。顧客の声を最もよく知る営業だからこそ、市場に本当に求められる製品を生み出すことができます。

- 新製品のコンセプト立案: 市場調査や顧客からのヒアリングを通じて得た情報をもとに、新しい製品のコンセプトや仕様を企画します。

- 開発プロジェクトへの参画: 企画した製品を具現化するために、開発部門や設計部門のエンジニアと協力し、プロジェクトマネージャーやプロダクトオーナーのような立場で開発を推進します。

技術的な知識はもちろん、市場のニーズを的確に捉える力、そして社内の様々な部門を巻き込んでプロジェクトを推進する調整力が求められます。自分が企画した製品が世に出て、ヒット商品となった時の喜びは計り知れません。

経営企画・コンサルタント

営業として特定の製品や事業領域の専門性を極め、さらに業界全体や経営に関する知見を深めることで、より上流のキャリアへと進む道も拓けます。

- 経営企画: 一つの事業部だけでなく、会社全体の視点から、中期経営計画の策定、新規事業の立ち上げ、M&A戦略の検討など、会社の将来を左右する重要な意思決定に関わります。現場で培った市場感覚と顧客理解が、現実的で実効性の高い経営戦略の立案に役立ちます。

- コンサルタント: 在籍している企業を飛び出し、製造業を専門とする経営コンサルタントや技術コンサルタントとして独立する、あるいはコンサルティングファームに転職するキャリアパスです。自身の専門知識や課題解決能力を活かして、多くの企業の経営課題や技術課題の解決を支援します。

これらのキャリアは、高度な専門性と広い視野、そして高い論理的思考力が求められる難易度の高い道ですが、その分、大きな影響力と高い報酬が期待できる魅力的な選択肢です。

未経験から製造業の営業へ転職を成功させるコツ

ここまで読んで、製造業の営業に魅力を感じ、挑戦してみたいと考えた未経験の方もいるかもしれません。専門性が高いイメージからハードルが高いと感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば転職を成功させることは十分に可能です。ここでは、そのための3つのコツを紹介します。

これまでの経験で活かせる部分をアピールする

「未経験」といっても、これまでの社会人経験の中で培ったスキルが全くのゼロということはありません。大切なのは、あなたの過去の経験と、製造業の営業に求められるスキルとをうまく結びつけてアピールすることです。

- 異業種の営業経験がある場合:

扱う商材は違っても、営業としての基本的なスキルは共通しています。目標達成意欲、顧客との関係構築能力、課題ヒアリング能力、提案力といったポータブルスキルは、製造業の営業でも間違いなく活かせます。「前職では、〇〇という課題を抱える顧客に対し、△△という提案を行い、□□という成果を上げました。この経験で培った課題解決能力は、貴社のソリューション営業でも活かせると考えています」といったように、具体的なエピソードを交えて説明しましょう。 - 販売・接客経験がある場合:

BtoCの経験であっても、顧客のニーズを汲み取る力や、高いコミュニケーション能力は大きな強みです。個人のお客様一人ひとりに向き合ってきた丁寧な対応力は、BtoBにおける長期的な信頼関係の構築にもつながります。 - 技術職(エンジニア、研究開発など)の経験がある場合:

これは非常に強力なアピールポイントになります。技術的なバックグラウンドがあることは、専門知識のキャッチアップの速さや、顧客の技術者と深いレベルで対話できる能力の証明になります。「これまでは作る側でしたが、今後は自分の技術知識を活かして、顧客の課題を直接解決する立場で貢献したい」というストーリーは、非常に説得力があります。

大切なのは、「未経験だから」と卑下するのではなく、自分のキャリアを棚卸しし、貢献できる部分を自信を持って伝えることです。

転職理由を明確にする

採用担当者が特に重視するのが、「なぜ、数ある業界の中から製造業なのか?」「なぜ、当社なのか?」という志望動機です。ここが曖昧だと、「他の業界でも良いのでは?」「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまい、内定には至りません。

転職理由を明確にするためには、以下の2つの軸で自己分析を深めることが重要です。

- 「Why Manufacturing?」(なぜ製造業か?):

「給与が良いから」「安定していそうだから」といった理由だけでは不十分です。「日本の基幹産業であるモノづくりに携わり、社会に貢献したい」「目に見える製品を通じて、顧客の役に立っている実感を得たい」「最先端の技術に触れながら、専門性を高めて自己成長したい」といった、モノづくりそのものへの興味や、この仕事ならではのやりがいに対する共感を、自分の言葉で具体的に語れるように準備しましょう。 - 「Why This Company?」(なぜこの会社か?):

応募する企業の製品や技術、事業内容について徹底的にリサーチしましょう。その上で、「貴社の〇〇という技術力に将来性を感じ、その価値を世の中に広める一翼を担いたい」「貴社の△△という製品は、私が前職で感じていた□□という社会課題を解決できる可能性を秘めており、強く魅力を感じた」など、その企業でなければならない理由を情熱を持って伝えることが、採用担当者の心を動かします。

この2つの「Why」に対する明確な答えが、あなたの転職活動の軸となります。

転職エージェントを活用する

未経験からの転職活動は、情報収集や企業選びで戸惑うことも多いでしょう。そんな時に心強い味方となるのが、転職エージェントです。

転職エージェントを活用するメリットは数多くあります。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない、優良企業の求人を紹介してもらえる可能性があります。特に、専門性の高いポジションは非公開で募集されることも少なくありません。

- 専門的なアドバイス: 製造業に詳しいキャリアアドバイザーから、業界の動向や、あなたの経歴に合った企業の選び方など、専門的なアドバイスを受けられます。

- 応募書類の添削・面接対策: あなたの強みを効果的にアピールできるよう、職務経歴書の添削や、模擬面接といったサポートを受けられます。未経験者がつまずきやすいポイントを熟知しているため、非常に実践的な対策が可能です。

- 企業との条件交渉: 給与や待遇など、自分では言いにくい条件面の交渉を代行してくれます。

転職エージェントには、様々な業界を幅広く扱う「総合型」と、特定の業界に特化した「特化型」があります。まずは大手の総合型エージェントに登録しつつ、製造業に強みを持つ特化型エージェントも併用するのがおすすめです。プロの力を借りることで、転職成功の確率を大きく高めることができるでしょう。