「製造業はきつい」「やめとけ」といった言葉を聞いて、就職や転職に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。確かに、製造業には体力的に厳しい側面や、単純作業の繰り返しといったイメージがあるかもしれません。しかし、その一方で、私たちの生活に欠かせない「ものづくり」を支えるやりがいや、安定した雇用、未経験からでも挑戦しやすいといった多くの魅力も存在します。

この記事では、「製造業はきつい」と言われる具体的な理由を深掘りしつつ、そのイメージが必ずしも全ての職場に当てはまるわけではないことを解説します。きつい側面だけでなく、製造業ならではのメリットや将来性、そして「楽だ」と言われる仕事、向いている人・向いていない人の特徴まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、製造業に対する漠然とした不安が解消され、ご自身のキャリアを考える上で、製造業が自分にとって本当に「きつい」のか、それとも「天職」となりうるのかを判断する材料が見つかるはずです。

目次

製造業の仕事とは

まずはじめに、製造業がどのような業界で、具体的にどんな仕事があるのか、その全体像を理解しておきましょう。製造業の役割や仕事内容を知ることで、ネガティブなイメージだけでなく、その重要性や多様性が見えてきます。

暮らしを支える「ものづくり」の現場

製造業とは、原材料などを加工することによって、私たちの生活や産業活動に利用される製品を生産する産業のことです。普段私たちが何気なく使っているスマートフォンやパソコン、毎日乗っている自動車や電車、口にする食品や医薬品、身にまとう衣類に至るまで、そのほとんどが製造業の現場で作られています。

言わば、製造業は社会の基盤を支える「縁の下の力持ち」であり、この業界なくして現代の便利な暮らしは成り立ちません。自分の仕事が具体的な「モノ」という形になり、それが世の中に出て人々の役に立っていることを実感できるのは、製造業で働く大きなやりがいの一つと言えるでしょう。

また、製造業は日本経済においても非常に重要な位置を占めています。国内総生産(GDP)や就業者数において大きな割合を占め、日本の技術力を世界に示す重要な産業です。私たちが「メイドインジャパン」の製品に品質の高さや信頼性を感じるのも、長年にわたり日本の製造業が培ってきた技術力と品質管理の賜物です。

このように、製造業は単なる工場での作業というイメージに留まらず、私たちの生活と経済を根底から支える、誇りとやりがいに満ちた「ものづくり」の現場なのです。

主な仕事内容の種類

製造業と一括りに言っても、その仕事内容は多岐にわたります。作る製品や工場の規模、工程によって様々な職種が存在します。ここでは、代表的な仕事内容をいくつかご紹介します。

加工・組立

加工・組立は、製造業のまさに心臓部とも言える工程です。加工は、金属やプラスチック、木材といった原材料を、切る、削る、曲げる、溶接するといった方法で、製品の部品を形作る仕事です。一方、組立は、そうして作られた部品や、外部から調達した部品を、図面や指示書通りに組み合わせて一つの製品を完成させる仕事です。

例えば、自動車工場であれば、プレスされたボディパネルを溶接し、エンジンやタイヤ、内装部品などを次々と組み付けていく作業がこれにあたります。電子機器工場であれば、基板に小さな電子部品をはんだ付けしたり、それらをケースに収めたりする作業が組立です。

これらの仕事には、手先の器用さや正確性が求められます。特に精密機器の組立などでは、ミクロン単位の精度が要求されることもあります。また、図面を正確に読み解く能力も不可欠です。近年はロボットによる自動化も進んでいますが、最終的な微調整や複雑な工程では、依然として熟練した人間の技術が欠かせません。

検査・検品

検査・検品は、製品の品質を守る「最後の砦」とも言える重要な仕事です。加工・組立の工程を終えた部品や完成品が、定められた品質基準(規格)を満たしているか、傷や汚れ、不具合がないかをチェックします。

チェックの方法は様々で、目視で外観を確認するだけでなく、ノギスやマイクロメーターといった測定器を使って寸法を測ったり、専用の検査装置で機能が正常に働くかを確認したりします。不良品が市場に出回ってしまうと、企業の信頼を大きく損なうことになるため、非常に責任の重い仕事です。

この仕事に求められるのは、何よりも高い集中力と注意力、そして根気強さです。小さな傷やわずかな寸法の違いも見逃さない観察眼が不可欠です。また、同じ作業を長時間続けるため、地道な作業を苦に感じない性格の人に向いています。体力的な負担は比較的少ないため、女性や体力に自信のない方でも活躍しやすい職種の一つです。

機械オペレーター

機械オペレーターは、製品を製造するための専門的な機械を操作する仕事です。NC旋盤やマシニングセンタ、プレス機、射出成形機など、工場の生産ラインには多種多様な機械が導入されています。機械オペレーターは、これらの機械が正しく、そして効率的に動き続けるように管理・操作します。

具体的な仕事内容は、材料を機械にセットし、加工プログラムを入力・設定、機械をスタートさせ、正常に作動しているかを監視することです。加工が終われば製品を取り出し、品質に問題がないか簡単なチェックも行います。また、機械の日常的なメンテナンスや、簡単なトラブルへの対応も重要な役割です。

自動化が進んだ現代の工場において、主役とも言える職種であり、体力的な負担は比較的少ない傾向にあります。しかし、機械に関する知識や、場合によっては簡単なプログラミングの知識が求められることもあります。機械を扱うのが好きな人や、一つのことに集中して取り組むのが得意な人に向いています。

ピッキング・梱包

ピッキング・梱包は、主に倉庫や物流部門で行われる仕事です。ピッキングは、組立ラインで必要となる部品や、出荷する製品を、指示書(ピッキングリスト)に従って倉庫内の棚から集めてくる作業です。ハンディターミナルと呼ばれる端末を使って、バーコードを読み取りながら正確に作業を進めることが一般的です。

一方、梱包は、完成した製品を輸送中の衝撃や汚れから守るために、段ボールや緩衝材を使って包装する仕事です。製品の特性に合わせて適切な梱包材を選び、安全かつ見た目もきれいに仕上げることが求められます。

どちらの仕事も、一見単純に見えますが、製造プロセス全体をスムーズに動かすためには欠かせない重要な役割を担っています。ピッキングが遅れれば生産ラインが止まってしまい、梱包に不備があれば顧客の手元に届くまでに製品が破損してしまうかもしれません。正確さとスピードが求められる仕事であり、黙々と自分のペースで作業したい人に向いています。

研究・開発

研究・開発は、未来の製品や技術を生み出す、製造業の頭脳とも言える部署です。市場のニーズや技術のトレンドを分析し、全く新しい製品のアイデアを出したり、既存製品の性能を向上させるための改良を行ったりします。

具体的な仕事は、基礎研究、応用研究、製品開発、生産技術開発など多岐にわたります。実験室で試作品を作ったり、シミュレーションを行ったり、新しい生産方法を考案して工場に導入したりと、非常に専門的でクリエイティブな仕事です。

この職種に就くには、多くの場合、理工系の大学や大学院で専門知識を学んだ経験が求められます。化学、物理、機械工学、電気電子工学、情報工学といった分野の深い知識が不可欠です。論理的思考力や探求心、そして失敗を恐れずに挑戦し続ける粘り強さが求められる、製造業の中でも特に専門性の高い仕事と言えるでしょう。

製造業がきつい・やめとけと言われる理由10選

製造業には多くの魅力がある一方で、「きつい」「やめとけ」といったネガティブな評判が立つのも事実です。ここでは、そう言われる具体的な理由を10個挙げ、その背景を詳しく解説します。これらの理由を理解することは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

① 体力的な負担が大きい

製造業がきついと言われる最も大きな理由の一つが、体力的な負担です。特に、自動車や鉄鋼、建材、産業機械といった重工業の分野では、重い部品や製品を手で運んだり、持ち上げたりする場面が少なくありません。

一日中立ちっぱなしでの作業や、中腰の姿勢を長時間維持しなければならない工程も多く、足腰に大きな負担がかかります。また、工具を使ってボルトを締めたり、部品を研磨したりといった作業も、繰り返すうちに腕や肩に疲労が蓄積します。

もちろん、近年ではパワーアシストスーツの導入や、重量物を運ぶためのクレーン、台車の活用など、作業者の負担を軽減する取り組みが進められています。しかし、人の手による細かな作業や、機械化が難しい工程は依然として多く残っており、体力に自信がない人にとっては厳しいと感じる職場が存在するのは事実です。特に、入社したての頃は体が慣れていないため、筋肉痛に悩まされることも多いでしょう。

② 単純作業の繰り返しで飽きてしまう

製造業の生産現場では、効率を最大化するために、作業工程が非常に細かく分業化されています。そのため、担当者一人ひとりの作業は、必然的に同じことの繰り返しになりがちです。

例えば、ベルトコンベアを流れてくる基板に、ひたすら同じ部品を取り付け続ける。自動車のドアに、同じ手順で同じパーツを組み込み続ける。このような単純作業の繰り返しは、人によっては精神的な苦痛を感じることがあります。「自分はまるで機械のようだ」「この仕事に何の意味があるのだろう」と感じ、仕事へのモチベーションを失ってしまうのです。

創造性を発揮したい、日々変化のある仕事がしたいと考えている人にとって、この単調さは大きなデメリットとなるでしょう。もちろん、この単純作業の積み重ねによって高品質な製品が生み出されているのですが、その実感を得にくいことも、飽きを感じやすい一因と言えます。

③ 夜勤や交代制勤務で生活リズムが乱れやすい

多くの工場では、生産設備を24時間体制で稼働させています。設備を止めずに動かし続ける方が、生産効率が格段に高まるからです。そのため、従業員は「交代制勤務」という働き方をすることが一般的です。

代表的なものに、日勤と夜勤を1週間ごとに繰り返す「2交代制」や、日勤・準夜勤・深夜勤の3つの時間帯で働く「3交代制」があります。このような勤務形態は、給料に夜勤手当が上乗せされるため収入面でのメリットはありますが、生活リズムが大きく乱れるというデメリットを伴います。

夜勤の週は昼夜が逆転するため、日中に十分な睡眠が取れなかったり、体内時計が狂ってしまったりすることがあります。その結果、慢性的な睡眠不足や疲労感、食欲不振といった体調不良につながるケースも少なくありません。また、友人や家族と休みや活動時間帯が合わなくなり、プライベートな時間を楽しみにくくなるという悩みもよく聞かれます。不規則な生活に体が順応できない人にとっては、非常にきつい働き方と言えるでしょう。

④ 給料が上がりにくい・安いと感じることがある

「製造業は給料が安い」というイメージも根強くあります。これは、いくつかの側面から考える必要があります。

まず、業界や企業規模による給与格差が大きいという点です。自動車や電機、化学などの大手メーカーの正社員であれば、平均以上の高い給与水準と手厚い福利厚生が期待できます。しかし、中小規模の企業や、下請け・孫請けの企業になると、給与水準は大きく下がる傾向にあります。

また、非正規雇用(派遣社員、契約社員、期間工など)の割合が高いことも一因です。非正規雇用の場合は時給制が多く、昇給やボーナスがない、あるいは少ないため、年収で見たときに正社員との差が大きくなります。

さらに、正社員であっても、基本給が比較的低めに設定されており、残業代や夜勤手当で総支給額を補う給与体系の企業も少なくありません。そのため、生産量が減って残業や夜勤がなくなると、収入が大幅に減少してしまうリスクがあります。年功序列の風土が根強い企業では、若いうちはなかなか給料が上がらず、将来に不安を感じることもあるでしょう。

⑤ 職場の人間関係が閉鎖的で難しい

製造業の職場は、他の業界に比べて人間関係が閉鎖的になりやすいと言われることがあります。その理由として、いくつかの要因が考えられます。

一つは、作業中のコミュニケーションが少ないことです。機械の騒音が大きい職場では、そもそも会話が成り立ちません。また、各自が自分の持ち場での作業に集中しているため、雑談をする機会も限られます。

もう一つは、従業員の流動性が低い職場が多いことです。特に地方の中小企業などでは、長年同じメンバーで働いているケースが多く、新しく入った人がコミュニティに溶け込むのが難しい場合があります。昔ながらの職人気質の上司や、独自のルールを持つベテラン従業員がいると、気を使ってしまい、精神的に疲弊してしまうこともあります。

このような閉鎖的な環境では、一度人間関係がこじれると修復が難しく、孤立感を深めてしまう恐れがあります。チームワークよりも、個々の作業が重視される環境だからこそ、わずかな人間関係のほころびが大きなストレスになり得るのです。

⑥ 「3K(きつい・汚い・危険)」の職場がある

かつて製造業の現場は「3K(きつい・汚い・危険)」の代名詞のように言われていました。

- きつい:前述した体力的な負担の大きさ。

- 汚い:作業中に油や薬品、金属粉、塗料などで服や体が汚れること。工場内に独特の匂いが充満していることもあります。

- 危険:プレス機や溶接機、回転する機械など、一歩間違えれば大怪我につながる設備が稼働していること。

もちろん、現代の工場では、労働安全衛生法に基づき、作業環境の改善や安全対策が徹底されています。クリーンルームのように塵一つない環境で作業する職場も増え、ロボットの導入によって危険な作業は自動化されつつあります。

しかし、鋳造工場での熱気や粉塵、塗装工場での有機溶剤の匂い、金属加工工場での油汚れなど、一部の業種や古い工場では、依然として3Kのイメージに近い環境が残っているのも事実です。こうした職場環境が苦手な人にとっては、働くこと自体が大きなストレスになります。

⑦ 常に怪我のリスクと隣り合わせの作業がある

3Kの「危険」にも関連しますが、製造業の現場では常に労働災害のリスクが伴います。プレス機に手や指を挟まれる、高速で回転する機械に衣服や髪が巻き込まれる、溶接の火花で火傷をする、クレーンで吊り上げた重量物が落下するなど、重大な事故につながりかねない危険が潜んでいます。

企業側もこのリスクを重く受け止めており、安全教育の徹底、保護具(ヘルメット、安全靴、保護メガネ、手袋など)の着用義務化、危険予知(KY)活動の実施、安全パトロールなど、事故を未然に防ぐために多大な努力を払っています。

しかし、どんなに安全対策を講じても、「ヒューマンエラー」を完全になくすことは困難です。ちょっとした気の緩みや、「これくらい大丈夫だろう」という油断が、取り返しのつかない事故を引き起こす可能性があります。常に危険と隣り合わせであるという緊張感は、精神的な負担となる場合があります。

⑧ 工場の暑さ・寒さなど労働環境が厳しい

工場の労働環境、特に温度管理も、きついと言われる理由の一つです。広大な工場全体を空調で快適な温度に保つことは、コストや構造上の問題で難しい場合があります。

特に、金属を溶かして加工する鋳造工場や、熱処理を行う工場では、夏場は機械の熱と外気温で、室温が40度を超えることも珍しくありません。スポットクーラーや送風機、空調服の支給といった対策は取られていますが、熱中症のリスクと常に隣り合わせの過酷な環境です。

逆に、冬場は建物の隙間から冷たい風が吹き込み、底冷えするような寒さの中で作業しなければならないこともあります。冷凍食品を扱う工場などでは、年間を通して低温環境で働くことになります。こうした厳しい温度環境は、体力を消耗させ、集中力の低下にもつながります。

⑨ 同じことの繰り返しでスキルが身につかないと感じる

単純作業の繰り返しは、「飽き」だけでなく、「将来への不安」にもつながります。毎日同じ作業ばかりしていると、「この会社でしか通用しないスキルしか身につかないのではないか」「何年も働いているのに、自分の市場価値が上がっていないのではないか」と感じてしまうのです。

特に、誰にでもできる簡単な作業しか任せてもらえない場合、専門的な知識や技術が習得できず、キャリアの停滞を感じやすくなります。将来、もし会社が倒産したり、リストラされたりした場合に、他の会社で通用するようなポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)がないことに気づき、愕然とするかもしれません。

この不安を解消するためには、企業側が多能工化(一人の従業員が複数の工程を担当できるように育成すること)を進めたり、資格取得支援制度を充実させたりといった取り組みが求められます。また、従業員自身も、与えられた仕事だけでなく、自ら学ぼうとする姿勢が重要になります。

⑩ コミュニケーションが少なく孤立しやすい

職場の人間関係の難しさとも関連しますが、製造業の現場は、構造的にコミュニケーションが生まれにくい環境であると言えます。

作業中は機械の騒音で会話が困難な上、安全や品質のために私語は厳禁とされている職場も多いです。各自が持ち場で黙々と作業に集中するため、隣で働いていても一日中ほとんど口をきかない、ということもあります。

休憩時間も、全員が同じタイミングで取れるとは限らず、バラバラに休憩することも珍しくありません。こうした環境では、仕事上の悩みや不安を気軽に相談できる相手が見つからず、一人で抱え込んでしまいがちです。特に、内向的な性格の人や、自分から話しかけるのが苦手な人は、職場で孤立感を深めてしまう可能性があります。この孤独感も、「きつい」と感じる大きな要因の一つです。

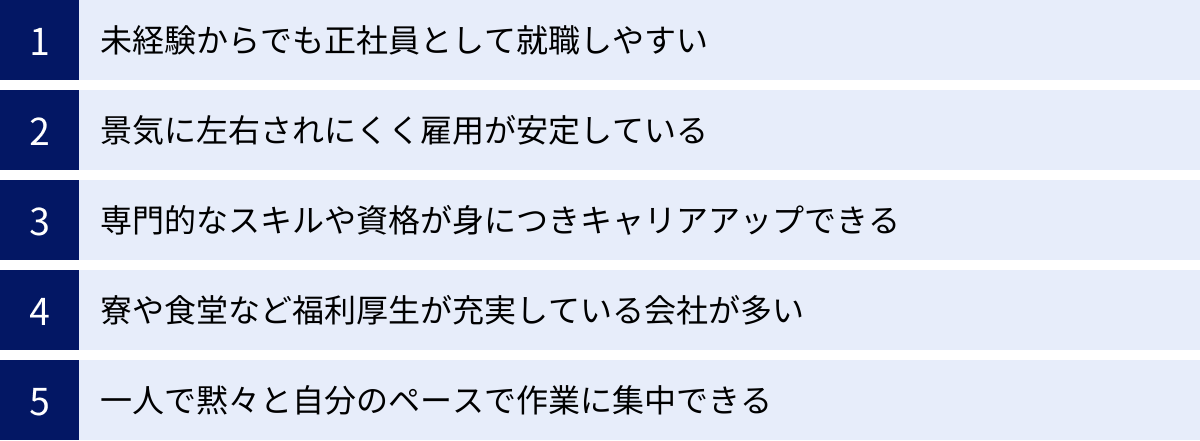

「製造業は底辺」は誤解?きついだけではない5つのメリット

これまで製造業の「きつい」側面を詳しく見てきましたが、それらはあくまで一面に過ぎません。世間で言われる「製造業は底辺」といったイメージは、多くの場合、誤解に基づいています。実際には、他の業界にはない多くのメリットが存在します。ここでは、きついだけではない製造業の魅力的な点を5つご紹介します。

① 未経験からでも正社員として就職しやすい

製造業は、未経験者に対して門戸が広く開かれている業界です。多くの企業が人手不足に悩んでいる背景もあり、「学歴不問」「経験不問」の求人が豊富にあります。特に、現場のオペレーターや組立、検査といった職種では、特別なスキルや資格がなくても正社員として採用されるケースが少なくありません。

その理由は、多くの企業で充実した研修制度やマニュアルが整備されているためです。入社後にOJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩社員が丁寧に仕事を教えてくれる体制が整っているため、未経験者でも安心して仕事を始めることができます。フリーターや第二新卒から、安定した正社員を目指したい人にとって、製造業は大きなチャンスがある業界と言えるでしょう。

まずは簡単な作業から始め、徐々に専門的なスキルを身につけていくキャリアパスを描けるのも魅力です。やる気と真面目さがあれば、経験や学歴に関係なく評価され、ステップアップしていける可能性があります。

② 景気に左右されにくく雇用が安定している

製造業は、私たちの生活に不可欠な製品を作っているため、比較的景気の変動に強く、雇用が安定しているという大きなメリットがあります。

例えば、食品や医薬品、トイレットペーパーといった生活必需品を生産している業界は、景気が悪化しても需要が急激になくなることはありません。そのため、これらの業界に属する企業は経営が安定しており、従業員も安心して長く働き続けることができます。

もちろん、自動車や半導体、工作機械といった分野は、世界経済の動向や設備投資の状況によって需要が変動することもあります。しかし、日本の製造業を牽引する大手メーカーは、強固な経営基盤と高い技術力を持っており、多少の不況では揺るがない安定性を誇ります。

終身雇用や年功序列といった制度は崩れつつありますが、他の業界に比べて、長期的な視点で安定したキャリアを築きやすい点は、製造業の大きな魅力です。

③ 専門的なスキルや資格が身につきキャリアアップできる

「単純作業でスキルが身につかない」という不安がある一方で、意識次第で高度な専門性を身につけ、キャリアアップできるのも製造業の大きな特徴です。

現場で役立つ資格は数多く存在します。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- フォークリフト運転技能講習:倉庫や工場内での荷役作業に必須。

- クレーン・デリック運転士免許:重量物の運搬に必要。

- 溶接技能者:金属の接合に関する専門技術の証明。

- 電気工事士:工場内の電気設備のメンテナンスや工事に必要。

- 危険物取扱者:特定の化学物質や燃料を扱う職場に必須。

- 各種技能士(機械保全、機械加工など):国家資格であり、専門技術の高さを証明。

多くの企業では、これらの資格取得を支援する制度(受験費用や研修費用の補助など)を設けています。こうした制度を積極的に活用し、経験と資格を掛け合わせることで、自身の市場価値を大きく高めることができます。専門スキルを持つ人材は、社内での昇進はもちろん、より良い条件の企業へ転職する際にも非常に有利になります。

④ 寮や食堂など福利厚生が充実している会社が多い

特に大手メーカーを中心に、福利厚生が非常に充実している企業が多いのも製造業の魅力です。従業員が働きやすい環境を整え、生活をサポートすることで、人材の定着を図ろうという考え方が根付いています。

代表的な福利厚生として、以下のようなものが挙げられます。

- 社員寮・独身寮:格安の家賃で住むことができるため、生活費を大幅に節約できます。家具・家電付きの寮も多く、すぐに新生活を始められます。

- 社員食堂:安価で栄養バランスの取れた食事が提供されます。毎日の食費を抑えられるだけでなく、健康管理にも役立ちます。

- 住宅手当・家賃補助:自分で賃貸物件を借りる場合でも、家賃の一部を会社が負担してくれます。

- 家族手当・扶養手当:配偶者や子供がいる従業員に対して支給されます。

- 各種祝金・見舞金:結婚や出産、傷病などの際に支給されます。

これらの福利厚生は、給与には直接現れない「隠れた収入」とも言えます。可処分所得(自由に使えるお金)が増えるため、生活にゆとりが生まれ、貯蓄や自己投資にも資金を回しやすくなります。

⑤ 一人で黙々と自分のペースで作業に集中できる

「コミュニケーションが少ない」という点は、人によっては大きなメリットになります。接客業や営業職のように、常に顧客や他者とのコミュニケーションを求められる仕事が苦手な人にとって、製造業の現場は非常に働きやすい環境です。

自分の持ち場や担当する機械と向き合い、一人で黙々と作業に集中することができます。煩わしい人間関係に悩まされることが少なく、自分のペースで仕事を進めることに達成感を感じるタイプの人には、まさに天職と言えるでしょう。

もちろん、報告・連絡・相談といった最低限のコミュニケーションは必要ですが、業務時間の大半を自分の作業に没頭できるのは、大きな魅力です。対人ストレスを感じることなく、「ものづくり」そのものに集中したい人にとって、製造業は最適な選択肢の一つです。

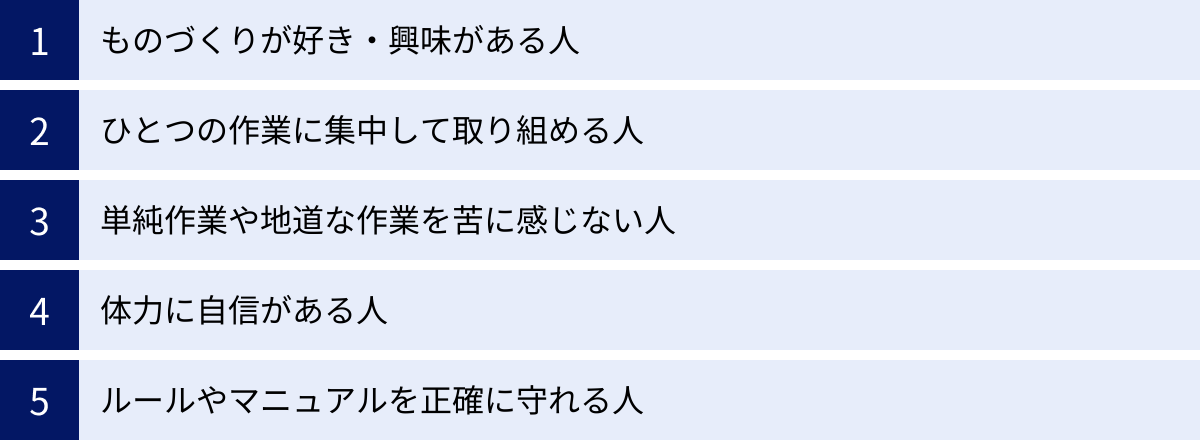

製造業に向いている人の特徴

ここまで見てきたように、製造業には「きつい」側面と「魅力的な」側面の両方があります。では、どのような人が製造業で活躍できるのでしょうか。ここでは、製造業に向いている人の特徴を5つご紹介します。ご自身の性格や適性と照らし合わせてみてください。

ものづくりが好き・興味がある人

何よりもまず、「ものづくり」そのものに興味や愛情を持てることが大切です。自分が作ったものが製品として形になり、世の中の役に立つことに喜びを感じられる人は、日々の仕事にやりがいを見出し、モチベーションを高く保つことができます。

プラモデル作りやDIY、機械いじりが好きな人は、その興味を仕事に直結させられるでしょう。たとえ担当するのが小さな部品の一つの工程であっても、製品全体の完成図を想像し、その一部を担っていることに誇りを持てるかどうかが重要です。逆に、ものづくりに全く興味がなければ、単純作業の繰り返しがただの苦痛になってしまうかもしれません。

ひとつの作業に集中して取り組める人

製造業の仕事では、高い品質を維持するために、正確さと丁寧さが求められます。そのため、長時間にわたって一つの作業に集中し、注意力を維持できる能力は非常に重要です。

周りが騒がしかったり、単調な作業が続いたりしても、気を散らすことなく自分のタスクに没頭できる人は、不良品を出すことなく、安定したパフォーマンスを発揮できます。検査・検品の仕事で小さな欠陥を見つけ出す、組立作業でミリ単位のズレなく部品を取り付ける、機械オペレーターとして機械の微細な異音に気づくなど、高い集中力はあらゆる場面で活かされます。

単純作業や地道な作業を苦に感じない人

製造業の仕事の多くは、日々の業務内容が大きく変わることのない、地道な作業の積み重ねです。毎日同じ場所で、同じ手順で、同じ作業を繰り返すことに抵抗がない、むしろルーティンワークに安心感を覚える人は、製造業に向いています。

変化や刺激を求める人にとっては退屈に感じるかもしれませんが、決められたことをコツコツと着実にこなすことに達成感を見出せる人にとっては、快適な環境と言えるでしょう。派手さはありませんが、品質と生産性を支える地道な努力を厭わない姿勢が、製造業では高く評価されます。

体力に自信がある人

すべての職種で必須というわけではありませんが、体力に自信があることは、製造業で働く上で大きなアドバンテージになります。長時間の立ち仕事や、重量物の運搬が伴う職場は依然として多く存在するため、体力があれば仕事の選択肢が格段に広がります。

また、交代制勤務や暑さ・寒さといった不規則・過酷な環境にも適応しやすく、体調を崩しにくいというメリットもあります。体力があれば、仕事後のプライベートな時間も元気に楽しむことができます。もちろん、体力に自信がなくても活躍できる仕事はたくさんありますが、体力があるに越したことはない、というのが現実です。

ルールやマニュアルを正確に守れる人

製造現場では、「安全」と「品質」が何よりも優先されます。これらを確保するために、作業手順や安全規則など、様々なルールやマニュアルが厳格に定められています。

そのため、自分の判断で勝手に手順を変えたり、面倒だからとルールを破ったりする人は、製造業には全く向いていません。決められたことを、決められた通りに、100%正確に実行できる素直さと真面目さが不可欠です。自己流のアレンジは、重大な事故や大量の不良品発生につながりかねません。決められたルールを遵守し、チーム全体の安全と品質に貢献できる責任感の強い人が求められます。

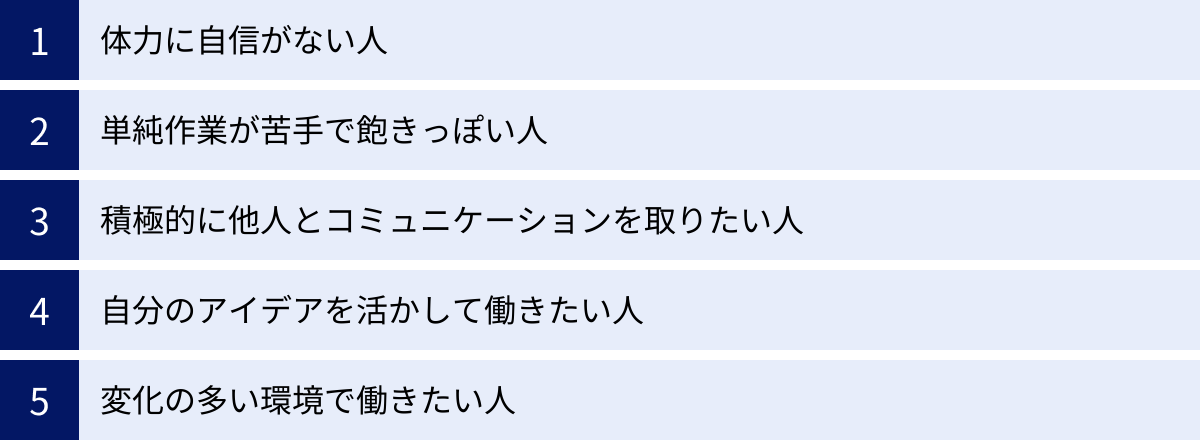

製造業に向いていない人の特徴

一方で、どのような人が製造業に向いていないのでしょうか。以下の特徴に当てはまる場合、製造業の仕事はミスマッチになる可能性があります。ただし、製造業の中でも職種は多様なため、一概に「向いていない」と断定するのではなく、あくまで一つの傾向として捉えてください。

体力に自信がない人

「向いている人」の裏返しになりますが、体力に自信がない人は、職種を慎重に選ぶ必要があります。特に、重工業や24時間稼働の工場、空調設備が不十分な職場などでは、体力的な負担が大きく、仕事を続けるのが困難になる可能性があります。

立ち仕事が続くとすぐに足が痛くなる、重いものを持つのが苦手、暑さや寒さに極端に弱いといった自覚がある場合は、そうした環境の職場は避けるべきでしょう。ただし、後述するように、検査や軽作業、座り仕事中心の職場など、体力的な負担が少ない仕事もたくさんあります。「体力がないから製造業は無理」と諦めるのではなく、自分に合った仕事を探すことが重要です。

単純作業が苦手で飽きっぽい人

好奇心旺盛で、常に新しいことや変化を求めている人にとって、製造業のライン作業などは苦痛に感じられる可能性が高いです。毎日同じことの繰り返しにすぐに飽きてしまい、仕事への集中力やモチベーションを維持するのが難しいでしょう。

「もっとクリエイティブな仕事がしたい」「自分のアイデアを形にしたい」という欲求が強い場合、決められた手順を淡々とこなす作業には満足感を得られないかもしれません。このようなタイプの人は、同じ製造業の中でも、研究・開発や商品企画、生産技術といった、より創造性が求められる職種を目指す方が適していると言えます。

積極的に他人とコミュニケーションを取りたい人

仕事を通じて多くの人と関わり、会話を楽しみながら働きたいと考えている人には、製造業の現場は物足りなく感じられるかもしれません。作業中は私語が少なく、黙々と個々のタスクに集中する時間が大半を占めるため、営業職や接客業のような活発なコミュニケーションは期待できません。

チームで協力して何かを成し遂げるよりも、一人で完結する作業が多いため、「人と話すのが好き」という強みを活かす場面が限られます。もちろん、報告・連絡・相談や、リーダーとしてのチームマネジメントなど、コミュニケーションが必要な場面もありますが、仕事の基本は「個」の作業です。人との交流を仕事の第一の喜びに感じる人は、他の業界を検討した方が良いかもしれません。

自分のアイデアを活かして働きたい人

独創的な発想力があり、自分のアイデアを仕事に反映させたいという意欲が強い人も、現場の作業員としては窮屈さを感じる可能性があります。製造現場では、効率性、安全性、品質の均一性が最優先されるため、マニュアルや手順から逸脱することは基本的に許されません。

「もっとこうすれば効率的なのに」と思っても、勝手に作業方法を変えることはできず、改善提案として正式な手続きを踏む必要があります。自分の裁量で自由に仕事を進めたい、トップダウンではなくボトムアップで物事を動かしたいという志向が強い人には、ストレスの多い環境となるでしょう。

変化の多い環境で働きたい人

日々状況が変わり、臨機応変な対応が求められるような、スピード感のある環境で働きたい人にも、製造業の安定したルーティンワークは向いていないかもしれません。製造業は「安定」と「継続」を重視する業界であり、日々の業務が劇的に変化することは稀です。

もちろん、新製品の立ち上げや生産ラインの変更、トラブル発生時など、非定常的な業務もありますが、基本的には定められた計画に沿って、着実に生産活動を行うことがミッションです。ベンチャー企業のように、目まぐるしく事業内容や組織体制が変わる環境を好む人にとっては、製造業の安定性は「退屈」に感じられる可能性があります。

きつくない・楽だと言われる製造業の仕事4選

「製造業はきつい」というイメージを覆す、比較的体力的な負担が少なく、「楽だ」と言われることの多い仕事を4つご紹介します。体力に自信がない方や、未経験から安心してスタートしたい方は、ぜひ参考にしてください。

| 仕事の種類 | 主な作業内容 | きつくない・楽なポイント |

|---|---|---|

| 検査・検品 | 製品の傷・汚れ・寸法のチェック | ・座り仕事が多い ・空調完備の室内作業 ・体力的な負担が少ない ・自分のペースで進めやすい |

| 機械オペレーター | 工作機械の操作、材料セット、監視 | ・作業の多くは機械が自動で行う ・立ち仕事だが、動き回ることは少ない ・重いものを持つ機会が少ない |

| ピッキング | 指示書に基づき部品や商品を集める | ・単純作業で覚えやすい ・自分のペースで黙々と作業できる ・重いものは台車などを使うため負担減 |

| 梱包・軽作業 | 製品の袋詰め、箱詰め、ラベル貼り | ・扱う製品が小さく軽いことが多い ・単純作業ですぐに覚えられる ・座り仕事の場合もある |

① 検査・検品

検査・検品は、「きつくない仕事」の代表格としてよく挙げられます。その最大の理由は、体力的な負担が極めて少ないことです。多くの検査業務は、空調が完備されたクリーンな検査室で、座って行われます。重いものを運んだり、動き回ったりすることはほとんどなく、体力に自信がない方や女性でも安心して働けます。

仕事内容は、製品に傷や汚れがないかを目で確認したり、測定器を使って寸法を測ったりすることです。自分のペースで黙々と作業に集中できるため、対人関係のストレスも少ない傾向にあります。ただし、高い集中力と注意力が求められ、長時間同じ姿勢でいることによる肩こりや目の疲れには注意が必要です。

② 機械オペレーター

機械オペレーターも、近年の工場の自動化に伴い、体力的な負担が軽減されている職種です。主な仕事は、機械に材料をセットしてボタンを押し、機械が正常に動いているか監視することです。実際の加工作業は機械が自動で行ってくれるため、人間が力仕事をする場面はほとんどありません。

立ち仕事であることが多いですが、一つの場所で機械を監視する時間が長いため、工場内を歩き回るようなことは少ないです。また、機械の操作方法や手順はマニュアル化されているため、一度覚えてしまえばスムーズに仕事を進められます。ただし、24時間稼働の工場では夜勤がある場合や、機械のトラブル時には迅速な対応が求められることもあります。

③ ピッキング

倉庫内でのピッキング作業も、比較的楽な仕事として人気があります。作業内容が非常にシンプルで、未経験者でもすぐに覚えられるのが大きな特徴です。指示書やハンディターミナルに従って、指定された棚から指定された商品や部品を集めるだけなので、複雑な判断は必要ありません。

一人で黙々と作業できるため、自分のペースを守りやすく、コミュニケーションが苦手な人にも向いています。扱う商品によっては重いものもありますが、その場合は台車やカートを使用するため、直接的な身体への負担は少ないです。広大な倉庫内を歩き回るため、ある程度の歩行は必要になりますが、良い運動になると前向きに捉える人もいます。

④ 梱包・軽作業

梱包やラベル貼りといった軽作業は、特に体力を使わない仕事の典型です。扱う製品が化粧品やサプリメント、お菓子、小さな電子部品など、軽くて小さいものが中心となります。これらの製品を袋に詰めたり、箱に入れたり、シールを貼ったりといった単純作業がメインです。

職場によっては座って作業できる場合も多く、体力的な消耗はほとんどありません。作業手順も簡単で、すぐに覚えられるため、製造業が初めての方でも安心してチャレンジできます。細かい作業が苦にならない人や、コツコツと作業を進めるのが好きな人におすすめの仕事です。

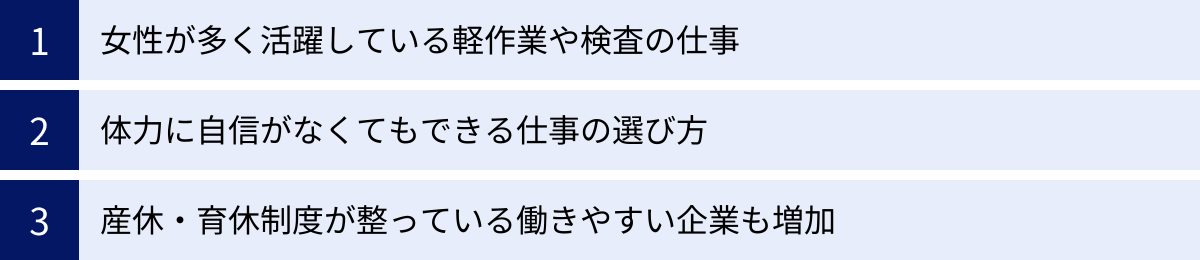

【男女別】製造業は女性や体力がない人でも働ける?

「製造業=男性の職場」というイメージは、もはや過去のものです。現在、多くの女性が製造業の現場で活躍しており、企業側も女性が働きやすい環境づくりに力を入れています。体力に自信がない方でも、自分に合った仕事を見つけることは十分に可能です。

女性が多く活躍している軽作業や検査の仕事

特に女性が多く活躍しているのが、前述した「軽作業」や「検査・検品」の分野です。これらの仕事は体力的な負担が少ないだけでなく、女性ならではの強みが活かせる場面が多くあります。

例えば、化粧品や食品、電子部品の工場では、細やかな手先の器用さや、小さな違いに気づく丁寧さが求められます。こうした特性は、品質の高い製品づくりに不可欠であり、多くの企業で女性従業員が重要な役割を担っています。

また、女性が多く働く職場は、更衣室やパウダールーム、トイレといった設備が清潔で快適に整備されている傾向があります。同じ立場の同僚が多いため、仕事の悩みや子育てとの両立について相談しやすいというメリットもあります。

体力に自信がなくてもできる仕事の選び方

体力に自信がない方が製造業の仕事を探す際には、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

まず、扱う製品が軽い業界に注目しましょう。自動車や鉄鋼といった重工業ではなく、「電子部品」「医薬品」「化粧品」「食品(お菓子など)」といった業界であれば、体力的な負担が少ない仕事が見つかりやすいです。

次に、求人票のキーワードに注目します。「軽作業」「座り仕事」「検査」「検品」「空調完비」といった言葉が含まれている求人は、体力的に楽な仕事である可能性が高いです。仕事内容の詳細をよく読み、重量物の扱いがないか、立ち仕事の時間はどのくらいかなどを確認しましょう。

面接の際には、体力に不安があることを正直に伝え、実際の作業環境や内容について具体的に質問することも大切です。ミスマッチを防ぐために、事前の情報収集と確認を徹底しましょう。

産休・育休制度が整っている働きやすい企業も増加

近年、製造業全体で深刻な人手不足が課題となっており、優秀な人材を確保・定着させるために、女性が長期的に働きやすい環境整備に力を入れる企業が急増しています。

その代表的なものが、産休・育休制度の充実です。法律で定められているのはもちろんのこと、企業によっては法定以上の手厚いサポートを用意している場合があります。求人票や企業の公式サイトで、「産休・育休取得実績あり」という表記を確認するのは非常に重要です。実績があるということは、制度が形骸化しておらず、実際に利用しやすい雰囲気があることの証です。

さらに、育児休業からの復帰を支援する「時短勤務制度」や、子供の急な病気にも対応しやすい「看護休暇制度」、企業内託児所を設置しているケースもあります。女性がライフステージの変化に合わせて働き方を選べるような、柔軟な制度を持つ企業を選ぶことが、長く安心してキャリアを続けるための鍵となります。

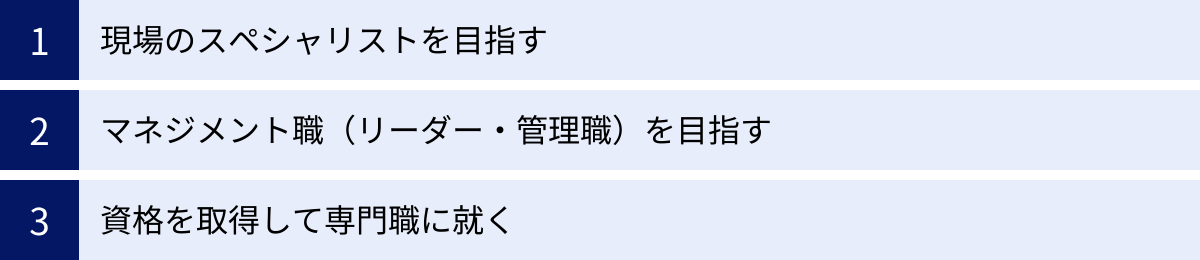

製造業の将来性とキャリアパス

製造業への就職・転職を考える上で、「この業界に将来性はあるのか?」「AIやロボットに仕事を奪われないか?」といった不安はつきものです。ここでは、製造業の未来と、そこで描けるキャリアパスについて解説します。

AIやロボット化で仕事は無くならない?

結論から言うと、AIやロボット化によって製造業の仕事が完全になくなることはありません。しかし、仕事の内容は大きく変化していくと考えられます。

自動化・代替されやすい仕事は、主に「定型的な単純作業」です。例えば、決まった位置に部品を取り付ける組立作業、良品・不良品を画像認識で判別する検査作業、決まったルートを走行する部品運搬などは、今後ますますロボットやAIに置き換わっていくでしょう。

一方で、人間にしかできない、あるいは人間に価値が残る仕事もたくさんあります。

- 非定型的な作業:機械の故障対応や修理、イレギュラーな事態への判断など、マニュアル化できない臨機応変な対応。

- 創造的な仕事:新しい製品や技術を生み出す研究・開発、より効率的な生産方法を考案する生産技術、市場のニーズを読む商品企画など。

- マネジメント業務:生産計画の立案や進捗管理、品質の維持・向上、部下の育成やチームのモチベーション管理など。

- 高度な技術・技能:ロボットでは再現不可能な、熟練の職人による精密な加工や最終調整など。

つまり、これからの製造業で求められるのは、単なる作業員ではなく、機械を管理・操作し、より付加価値の高い仕事ができる人材です。AIやロボットを「仕事を奪う敵」と捉えるのではなく、「仕事を助けてくれるパートナー」と捉え、新しい技術を学び、使いこなすスキルを身につけることが、将来にわたって活躍するための鍵となります。

製造業で考えられるキャリアパス

製造業では、多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは代表的な3つのルートをご紹介します。

現場のスペシャリストを目指す

一つの技術を極め、その道の第一人者である「スペシャリスト」を目指すキャリアです。例えば、溶接や旋盤加工、金型製作といった特定の分野で、誰にも真似できないほどの高い技術力を身につけます。経験を積み、技能士などの国家資格を取得することで、その技術は客観的に評価されます。「あの人にしかできない仕事」を持つことで、会社にとって不可欠な存在となり、高い処遇を得ることが可能です。ものづくりへの探求心が強い人に向いている道です。

マネジメント職(リーダー・管理職)を目指す

現場での経験を土台に、チームや組織をまとめる「マネジメント職」へとステップアップするキャリアです。一般的には、現場の作業員から始まり、数名のチームをまとめる「班長(リーダー)」、複数の班を管理する「係長」、そして工場や部門全体を統括する「課長」「工場長」といった道筋をたどります。生産計画の策定、品質管理、コスト管理、部下の指導・育成など、より広い視野で工場の運営に携わります。リーダーシップを発揮したい、組織を動かすことにやりがいを感じる人に向いています。

資格を取得して専門職に就く

現場作業員からスタートし、専門的な資格を取得することで、より専門性の高い「専門職」へとキャリアチェンジする道もあります。例えば、以下のような職種が考えられます。

- 品質管理・品質保証:「品質管理検定(QC検定)」などを取得し、製品の品質基準の策定や、品質維持・向上のための仕組みづくりを担う。

- 生産管理:生産計画の立案、資材の調達、工程の進捗管理など、生産活動全体の司令塔となる。

- 設備保全:工場の機械設備が常に最高の状態で稼働するように、点検やメンテナンス、修理を行う。「機械保全技能士」や「電気工事士」といった資格が活かせる。

- 安全衛生管理者:職場の安全環境を整備し、労働災害を防止するための専門家。

これらの専門職は、現場経験があるからこそ務まる重要な役割であり、安定した需要があります。

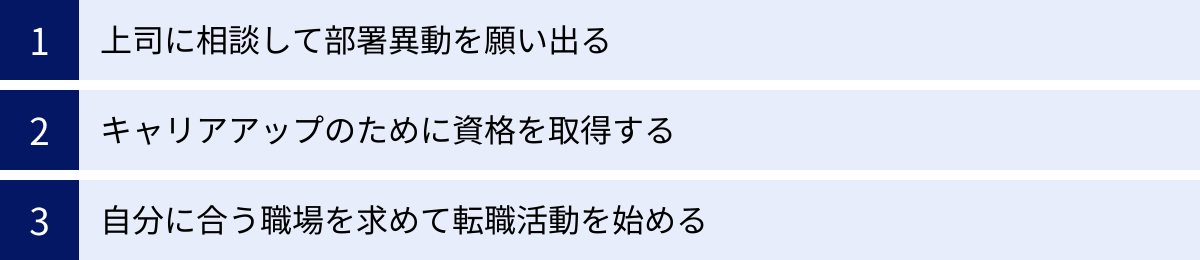

今の仕事がきついと感じた時の対処法

現在、製造業で働いていて「仕事がきつい」と感じている方もいるでしょう。心身に不調をきたす前に、あるいはキャリアを諦めてしまう前に、できることから行動してみましょう。

上司に相談して部署異動を願い出る

まず試すべきなのは、社内での解決です。直属の上司に、何が、どのようにつらいのかを具体的に相談してみましょう。「体力的に今の作業が厳しい」「交代制勤務で体調を崩しがちだ」「単純作業にやりがいを見出せない」など、正直な気持ちを伝えることが第一歩です。

会社によっては、従業員の定着のために、配置転換に柔軟に対応してくれる場合があります。「体力的な負担の少ない検査部門へ異動したい」「日勤のみの部署に移りたい」といった希望を伝えることで、解決の道が開けるかもしれません。すぐに希望が通らなかったとしても、あなたの状況を上司に理解してもらうだけでも、精神的な負担は軽くなるはずです。

キャリアアップのために資格を取得する

現状の仕事に不満や不安があるなら、それを打破するためにスキルアップを目指すのも有効な手段です。特に、製造業では資格の有無がキャリアを大きく左右します。

会社の資格取得支援制度などを活用し、フォークリフトやクレーン、溶接、機械保全技能士といった、より専門性の高い資格の取得を目指しましょう。資格があれば、任される仕事の幅が広がり、手当がついて給与がアップする可能性もあります。また、専門性が高まることで、仕事へのやりがいや自信も生まれるでしょう。将来の転職を見据えた場合でも、資格は強力な武器になります。

自分に合う職場を求めて転職活動を始める

社内での解決が難しく、今の会社や仕事内容がどうしても自分に合わないと感じる場合は、転職も重要な選択肢です。製造業と一括りに言っても、業界や企業文化、労働環境は千差万別です。

- 体力的にきついなら、軽作業中心の食品工場や医薬品工場へ。

- 給料が安いなら、より待遇の良い大手メーカーや成長分野の企業へ。

- スキルが身につかないなら、多能工化や研修制度が充実している企業へ。

大切なのは、「何がきつかったのか」「次はどんな働き方をしたいのか」を明確にした上で、転職活動を始めることです。焦って会社を辞めてしまうと、経済的にも精神的にも追い詰められてしまいます。できるだけ在職中に情報収集を始め、転職エージェントなども活用しながら、自分に本当に合った職場をじっくりと探すことをおすすめします。

製造業への転職に強いおすすめ転職エージェント・サイト3選

製造業への転職を成功させるためには、業界に詳しい転職エージェントや求人サイトの活用が非常に効果的です。ここでは、それぞれ特徴の異なる3つのサービスをご紹介します。

① マイナビメーカーAGENT

「マイナビメーカーAGENT」は、大手人材会社マイナビグループが運営する、メーカー・製造業に特化した転職エージェントサービスです。長年の実績とネットワークを活かし、大手優良メーカーから、高い技術力を持つ中小企業まで、幅広い求人を保有しています。

最大の特徴は、製造業の各分野に精通したキャリアアドバイザーが在籍している点です。エンジニア、研究開発、品質管理、生産管理といった専門職のキャリア相談に強く、あなたのスキルや経験を正しく評価し、最適なキャリアプランを提案してくれます。非公開求人も多数扱っているため、ハイクラス転職やキャリアアップを目指す方には特におすすめです。

参照:株式会社マイナビ 公式サイト

② リクルートエージェント

「リクルートエージェント」は、業界最大級の求人数を誇る総合型の転職エージェントです。その圧倒的な求人案件数の中には、もちろん製造業の求人も豊富に含まれています。未経験者歓迎の求人から、専門職、管理職の求人まで、あらゆる層に対応しているのが強みです。

全国に拠点を持ち、地方の求人情報も充実しているため、Uターン・Iターン転職を考えている方にも心強い味方となります。キャリアアドバイザーによる応募書類の添削や面接対策といったサポートも手厚く、初めて転職活動をする方でも安心して利用できるサービスです。まずは幅広い選択肢の中から自分に合う求人を探したい、という方におすすめです。

参照:株式会社リクルート 公式サイト

③ 工場ワークス

「工場ワークス」は、その名の通り、工場・製造業の仕事に特化した求人情報サイトです。正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、期間従業員(期間工)といった多様な雇用形態の求人を網羅しています。

特に、「未経験OK」「寮完備」「高収入」といった条件での検索がしやすく、すぐ働きたい、とにかく稼ぎたいというニーズに強いのが特徴です。全国の工場求人を網羅しており、簡単な作業から始められる仕事が多いため、製造業への第一歩を踏み出したい方や、特定の期間だけ集中して働きたい方に最適です。自分で直接応募する形式なので、気軽に仕事を探し始めたい方に向いています。

参照:株式会社インターワークス 公式サイト

まとめ

本記事では、「製造業はきつい」と言われる理由から、その誤解、そして知られざるメリットや将来性まで、幅広く解説してきました。

確かに、製造業には体力的な負担や交代制勤務、単純作業といった「きつい」側面が存在する職場もあります。しかし、それはあくまで業界の一面に過ぎません。

- 未経験から正社員を目指せ、雇用が安定している。

- 専門スキルや資格を身につけ、着実にキャリアアップできる。

- 寮や食堂など、福利厚生が充実している企業が多い。

- 一人で黙々と作業に集中できる環境がある。

といった、数多くの魅力があることも事実です。特に、検査・検品や軽作業、機械オペレーターといった仕事は、体力的な負担が少なく、女性や体力に自信のない方でも十分に活躍できます。

大切なのは、「製造業はきつい」という漠然としたイメージに惑わされず、自分自身の適性(何が得意で、何が苦手か)を正しく理解し、多種多様な製造業の仕事の中から、自分に合った職場を見つけ出すことです。AIやロボット化が進む未来においても、変化に対応できるスキルを身につければ、製造業は安定して長くキャリアを築ける魅力的な業界であり続けます。

もしあなたが今、製造業への就職や転職、あるいは現在の仕事に悩んでいるなら、この記事で得た知識を元に、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。あなたの「ものづくり」への興味や、コツコツと物事に取り組む真面目さは、必ずどこかの現場で輝くはずです。