製造業の工場勤務と聞くと、「きつい」「単純作業」「汚い」といったネガティブなイメージを持つ人も少なくないかもしれません。しかし、現代の工場は技術革新によって大きく変化しており、多様な仕事内容とキャリアパスが存在します。

この記事では、製造業の工場勤務のリアルな実態について、仕事内容から「きつい」と言われる理由、そしてその裏にある多くのメリットまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、工場勤務が自分にとって適切な選択肢なのかを判断し、理想のキャリアを築くための第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

製造業の工場勤務とは

製造業の工場勤務は、私たちの生活に欠かせない様々な製品を生み出す、社会の根幹を支える重要な仕事です。自動車やスマートフォン、食品、医薬品に至るまで、あらゆるモノは工場で生産されています。まずは、その全体像と多様性について理解を深めましょう。

現代のモノづくりを支える重要な仕事

製造業は、日本の経済を牽引する基幹産業の一つです。国内総生産(GDP)に占める割合も高く、多くの雇用を生み出しています。工場勤務は、この日本の「モノづくり」を最前線で支える、極めて重要な役割を担っています。私たちが日常的に利用する製品が安定して供給されるのは、工場で働く人々の日々の努力があるからです。

例えば、毎朝乗る電車、仕事で使うパソコン、夕食の材料となる加工食品など、身の回りを見渡せば、そのほとんどが工場の生産ラインを経て私たちの手元に届いています。このように、工場勤務は人々の生活を豊かにし、社会インフラを維持するために不可欠な存在です。

近年、製造業の現場ではFA(ファクトリーオートメーション)やIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)といった先端技術の導入が進んでいます。これにより、かつては人の手で行っていた単純作業や力仕事の多くが自動化され、労働環境は大きく改善されつつあります。現代の工場勤務では、単に手を動かすだけでなく、最新の機械を操作したり、生産データを分析して改善提案を行ったりするなど、より高度で専門的なスキルが求められる場面も増えています。

テクノロジーの進化は、工場勤務の仕事内容を変化させ、新たな価値を生み出しています。危険な作業や過酷な作業は機械が代替し、人はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになりつつあるのです。これは、工場勤務が単なる「作業員」ではなく、「モノづくりの専門家」としてキャリアを築ける可能性が広がっていることを意味します。

扱う製品は多種多様

「工場」と一言で言っても、そこで生産される製品は実に多岐にわたります。自分がどのような製品の製造に携わりたいかによって、選ぶべき業界や企業、そして仕事内容も大きく変わってきます。自分の興味や関心、得意なことを活かせる分野を選べる点は、工場勤務の大きな魅力の一つです。

以下に、代表的な製品分野とその特徴をいくつか紹介します。

- 自動車・輸送用機器:

日本の基幹産業であり、扱う部品の種類も膨大です。エンジンやボディの製造から、電子制御部品の組立まで、様々な工程が存在します。大手メーカーの工場では、最先端のロボット技術が導入されている一方、熟練の技術が求められる手作業の工程も残っています。ダイナミックなモノづくりに携わりたい人に向いています。 - 電子部品・デバイス:

スマートフォンやパソコン、家電製品などに内蔵される半導体やコンデンサなどを製造します。非常に微細な部品を扱うため、作業環境は塵や埃を徹底的に排除したクリーンルームであることが多く、空調も完備されています。手先の器用さや高い集中力が求められます。 - 食品・飲料:

パンやお弁当、冷凍食品、お菓子、飲料などを製造します。衛生管理が最も厳しく求められる分野であり、徹底した品質管理のもとで作業が行われます。私たちの食生活に直接関わるため、社会貢献性を強く感じられる仕事です。 - 医薬品・化粧品:

医薬品や化粧品の製造も、食品と同様に厳格な品質管理・衛生管理が求められます。クリーンな環境で、決められた手順を正確に守ることが重要視されます。人々の健康や美容に貢献したいという思いがある人にとって、大きなやりがいを感じられるでしょう。 - 住宅設備・建材:

システムキッチンやユニットバス、窓サッシ、壁材など、住宅に関連する製品を製造します。人々の暮らしの基盤を作る仕事であり、比較的大きな製品を扱うことが多いのが特徴です。

このように、製造業の工場では多種多様な製品が作られており、それぞれの分野で異なる特色や求められるスキルがあります。自分の興味がある製品分野を選ぶことで、仕事へのモチベーションも高まり、より深く専門性を追求していくことが可能になります。

製造業の工場勤務|主な仕事内容12選

製造業の工場には、実に様々な役割分担があります。ラインで単純作業を行うイメージが強いかもしれませんが、実際には専門技術を要する仕事や、生産全体を管理する仕事など、多岐にわたる職種が存在します。ここでは、工場勤務の主な仕事内容を12種類に分けて、それぞれの特徴を詳しく解説します。

| 仕事内容 | 概要 | 特徴・求められるスキル |

|---|---|---|

| ① 組立・加工 | 部品を組み合わせたり、変形させたりして製品を形作る。 | 手作業や電動工具を使用。正確性、手先の器用さ。 |

| ② 機械オペレーター | NC旋盤やプレス機などの産業機械を操作する。 | 機械操作スキル、プログラミング知識、監視能力。 |

| ③ 検査・検品 | 完成品や部品に傷や不具合がないかチェックする。 | 集中力、注意力、正確さ、品質基準の理解。 |

| ④ ピッキング | 指示書に基づき、倉庫から必要な部品や材料を集める。 | 正確性、スピード、記憶力、体力。 |

| ⑤ 梱包・仕分け | 製品を箱詰めし、配送先ごとに分類する。 | 丁寧さ、スピード、製品保護の知識。 |

| ⑥ 運搬・入出荷 | フォークリフト等で資材や製品を運ぶ。 | フォークリフト免許、安全意識、体力。 |

| ⑦ 溶接 | 金属材料を熱で溶かして接合する。 | 専門技術、資格、体力、耐熱性。 |

| ⑧ 塗装 | 製品の表面に塗料を吹き付けてコーティングする。 | 丁寧さ、美的感覚、薬品に関する知識。 |

| ⑨ 鋳造・鍛造 | 金属を溶かしたり叩いたりして成形する。 | 体力、忍耐力、高温環境への耐性。 |

| ⑩ 品質管理・品質保証 | 製品の品質基準を維持・向上させる。 | データ分析能力、統計知識、問題解決能力。 |

| ⑪ 生産管理 | 生産の計画、進捗、資材などを管理する。 | マネジメント能力、調整力、コミュニケーション能力。 |

| ⑫ 生産技術 | 生産ラインの設計や改善、新技術の導入を行う。 | 工学的な知識、発想力、問題解決能力。 |

① 組立・加工

組立・加工は、工場勤務の代表的な仕事の一つで、ベルトコンベアで流れてくる部品を手順書通りに組み付けたり、工具を使って加工したりする作業です。自動車の車体組立、家電製品の基板への部品はんだ付け、お弁当の盛り付けなど、扱う製品によって作業内容は様々です。

基本的にはマニュアル化されており、未経験からでも始めやすいのが特徴です。しかし、決められた時間内に正確な作業を繰り返す必要があり、集中力と手先の器用さが求められます。単純な作業に見えますが、製品の品質を直接左右する重要な工程です。

② 機械オペレーター

機械オペレーターは、NC旋盤やマシニングセンタ、プレス機といった産業用機械を操作して、材料の加工や成形を行う仕事です。材料を機械にセットし、プログラムを読み込ませてスイッチを押し、加工が正常に行われているか監視するのが主な業務です。

単純なボタン操作だけでなく、製品によっては簡単なプログラムの入力や修正、刃物の交換といった作業も発生します。機械が正常に動作し続けるように、日常的なメンテナンスやトラブル発生時の一次対応も重要な役割です。機械に興味がある人や、一つのことに集中して取り組むのが得意な人に向いています。

③ 検査・検品

検査・検品は、完成した製品や加工途中の部品が、規定の品質基準を満たしているかを確認する非常に重要な仕事です。製品に傷や汚れ、変形がないかを目で見てチェックする「目視検査」や、測定器を使って寸法や性能を数値で確認する「測定検査」などがあります。

この工程を通過したものが市場に出荷されるため、責任は重大です。わずかな異常も見逃さない注意力と集中力、そして「良いモノだけを次工程に流す」という強い責任感が求められます。品質を守る最後の砦として、大きなやりがいを感じられる仕事です。

④ ピッキング

ピッキングは、倉庫や棚に保管されている膨大な数の部品や材料の中から、生産ラインからの指示書(ピッキングリスト)に基づいて必要なものを必要な数だけ集める仕事です。集めた部品は、組立工程の作業員が使いやすいように台車などにセットして供給します。

正確さとスピードが命の仕事です。部品を間違えたり、数を間違えたりすると、生産ライン全体を止めてしまうことにもなりかねません。ハンディターミナル(バーコードリーダー)を使って作業することが多く、デジタル機器の操作に抵抗がない人が向いています。広い倉庫内を歩き回るため、体力も必要です。

⑤ 梱包・仕分け

梱包・仕分けは、完成した製品を傷つけないように段ボールや緩衝材で包み(梱包)、出荷先や種類ごとに分類する(仕分け)仕事です。製品がお客様の手元に届くまでの最終工程であり、製品の価値を損なわないための重要な役割を担います。

単純な箱詰め作業だけでなく、製品の特性に合わせた梱包方法を考えたり、効率的な仕分け手順を工夫したりすることも求められます。丁寧さとスピードの両立が必要です。特に、壊れやすい製品や精密機器を扱う場合は、細心の注意が求められます。

⑥ 運搬・入出荷

運搬・入出荷は、工場に届いた原材料や部品を所定の場所に格納したり、完成した製品をトラックに積み込んだりする仕事です。多くの場合、フォークリフトを使用してパレットに乗せられた荷物を運びます。

この仕事にはフォークリフトの運転技能講習修了証(免許)が必須となることがほとんどです。重量物を扱うため、常に安全への高い意識が求められます。また、倉庫内の在庫管理(棚卸し)を兼務することもあり、モノの流れを管理する重要なポジションです。

⑦ 溶接

溶接は、金属の部材同士を熱で溶かして接合する、非常に専門性の高い仕事です。アーク溶接、ガス溶接、レーザー溶接など様々な種類があり、製品の強度や品質を決定づける重要な工程です。自動車のフレームや建設機械、造船などで用いられます。

専門的な知識と高度な技術が必要であり、関連する資格(アーク溶接作業者、ガス溶接技能者など)が求められることがほとんどです。火花が散る高温の環境での作業となり、保護具の着用が必須です。熟練の技術者になれば、高収入も期待できる専門職です。

⑧ 塗装

塗装は、製品の表面に塗料をスプレーガンなどで吹き付け、色を付けたり錆びを防いだりする仕事です。自動車のボディや家具、家電製品など、見た目の美しさが求められる製品において重要な役割を果たします。

均一な厚さでムラなく塗る技術や、色の調合スキルが求められます。また、塗料には有機溶剤が含まれることが多いため、防毒マスクの着用など、健康管理にも注意が必要です。美的センスや、細部へのこだわりを活かせる仕事と言えるでしょう。

⑨ 鋳造・鍛造

鋳造(ちゅうぞう)・鍛造(たんぞう)は、金属加工の基本的な技術であり、モノづくりの源流とも言える仕事です。鋳造は、金属を高温で溶かして型に流し込み、冷やして固める方法(例:マンホールの蓋、エンジンブロック)。鍛造は、金属を叩いたり圧力をかけたりして強度を高めながら成形する方法(例:包丁、工具、自動車の部品)です。

どちらも高温の金属を扱うため、体力的に厳しく、危険も伴います。しかし、素材から製品の原型を作り出すダイナミックな仕事であり、モノづくりの根幹に携わる大きなやりがいがあります。

⑩ 品質管理・品質保証

品質管理・品質保証は、現場のライン作業とは異なり、オフィスでのデスクワークが中心となることが多い仕事です。

品質管理は、製品が一定の品質基準を満たすように、製造工程を管理・改善する役割です。不良品の発生原因をデータに基づいて分析し、再発防止策を立案・実行します。

品質保証は、完成した製品が顧客の要求する品質を満たしていることを保証する役割です。顧客からのクレーム対応や、品質マネジメントシステムの構築・運用などを担当します。

統計的な知識やデータ分析能力、論理的思考力が求められる専門職です。

⑪ 生産管理

生産管理も、デスクワークが中心となる管理部門の仕事です。「Q(品質)」「C(コスト)」「D(納期)」を最適化するために、生産計画の立案、原材料や部品の調達、生産の進捗管理、在庫管理など、生産活動全体をコントロールします。

営業部門からの受注情報と、製造現場の生産能力を調整し、効率的な生産スケジュールを組む必要があります。社内外の多くの人と関わるため、高いコミュニケーション能力と調整力が不可欠です。工場の司令塔とも言える重要なポジションです。

⑫ 生産技術

生産技術は、「どうすれば、より高品質な製品を、より安く、より効率的に、より安全に作れるか」を追求する仕事です。新しい生産ラインの設計や立ち上げ、既存ラインの改善、生産設備の選定や導入、新技術の開発などを行います。

機械工学や電気電子工学といった専門知識が求められる技術職です。現場の課題を解決し、工場の生産性を向上させる、非常にクリエイティブでやりがいのある仕事です。現場作業員からキャリアアップして生産技術職に就くケースもあります。

製造業の工場勤務が「きつい」と言われる5つの理由

多くのメリットがある一方で、製造業の工場勤務が「きつい」というイメージを持たれているのも事実です。その理由を具体的に理解することで、入社後のミスマッチを防ぎ、自分に合った職場環境を見つけるヒントになります。

① 体力的な負担が大きい

工場勤務が「きつい」と言われる最も大きな理由の一つが、体力的な負担です。仕事内容によっては、相当な体力が求められる場面があります。

長時間の立ち仕事や力仕事

組立や検査といったライン作業の多くは、一日中立ちっぱなしで行われます。同じ姿勢を長時間続けるため、足や腰に大きな負担がかかります。特に勤務初めの頃は、経験したことのない筋肉痛に悩まされる人も少なくありません。

また、運搬・入出荷の業務や、鋳造・鍛造、大型機械の部品交換などでは、重量物を持ち上げたり運んだりする力仕事が頻繁に発生します。適切な身体の使い方ができていないと、腰を痛める原因にもなります。日頃から適度な運動をしたり、ストレッチを取り入れたりするなどのセルフケアが重要になります。

夜勤による生活リズムの乱れ

多くの工場では、24時間体制で生産活動を行うために交代制勤務(シフト制)が導入されています。代表的なものに、日勤と夜勤を繰り返す「2交代制」や、早番・遅番・夜勤の3つの時間帯で働く「3交代制」があります。

夜勤は深夜手当がつくため給与が高くなるというメリットがありますが、生活リズムが不規則になりがちです。日中に睡眠をとる必要があり、友人や家族と時間が合わなかったり、体内時計が乱れて体調を崩しやすくなったりすることがあります。質の高い睡眠を確保するための工夫(遮光カーテンの利用、静かな環境づくりなど)や、栄養バランスの取れた食事を心がけるといった自己管理能力が強く求められます。

② 単純作業の繰り返しで精神的に辛い

体力的な負担だけでなく、精神的な辛さを感じる人もいます。特に、ライン作業における単純作業の繰り返しは、人によっては大きな苦痛となる可能性があります。

毎日、何時間も同じ動作をひたすら繰り返す仕事は、慣れてくると何も考えずにできるようになりますが、その一方で「飽き」や「退屈さ」を感じやすくなります。仕事に対するモチベーションを維持するのが難しくなり、「自分は何のためにこの作業をしているのだろう」と虚無感を抱いてしまうケースも少なくありません。

時間の流れが非常に遅く感じられ、精神的に疲弊してしまうこともあります。このような状況を乗り越えるためには、自分なりに作業のスピードや正確性の目標を立てたり、製品が完成していく過程に面白さを見出したり、休憩時間にしっかりリフレッシュしたりするなど、仕事の中に小さな楽しみや目標を見つける工夫が必要です。

③ 厳しい作業環境の場合がある

工場によっては、作業環境そのものが「きつい」と感じられる場合があります。最新の工場では快適な環境が整備されていることも多いですが、昔ながらの工場や扱う製品によっては、厳しい環境下での作業を覚悟しなければならないこともあります。

工場内の暑さ・寒さ

広大な工場内は、隅々まで空調を効かせることが難しい場合があります。特に、夏場の工場内は、機械が発する熱や屋根からの輻射熱で、屋外以上の暑さになることも珍しくありません。 熱中症のリスクも高まるため、こまめな水分補給や休憩が不可欠です。

逆に冬場は、シャッターの開閉などで外気が入り込み、底冷えするような寒さの中で作業することもあります。防寒着の着用はもちろん、自己管理が重要となります。鋳造や鍛造など、熱を扱う工程の近くは夏冬問わず高温になるため、特に体力が必要です。

機械の騒音や製品の臭い

プレス機が金属を打ち抜く音、コンプレッサーの作動音など、工場内は常に大きな機械音が鳴り響いていることがあります。会社から耳栓が支給されることがほとんどですが、長時間騒音に晒されることでストレスを感じる人もいます。

また、扱う製品によっては特有の臭いが発生することもあります。塗装工程で使われる塗料(シンナー)の臭いや、化学薬品の臭い、ゴム製品の臭いなどが代表的です。防毒マスクの着用が義務付けられていますが、臭いに敏感な人にとっては辛い環境かもしれません。

④ 怪我や事故のリスクが伴う

安全第一が徹底されている現代の工場でも、怪我や事故のリスクがゼロになるわけではありません。 重量物を扱う際の落下事故、高速で動く機械への巻き込まれ、鋭利な刃物や材料による切り傷、化学薬品の飛散による火傷や皮膚炎など、潜在的な危険は常に存在します。

そのため、工場では「安全教育」が非常に厳しく行われます。危険予知活動(KYT)やヒヤリハット報告などを通じて、従業員一人ひとりの安全意識を高める取り組みがなされています。支給されるヘルメットや安全靴、保護メガネ、手袋といった保護具を正しく着用し、定められた作業手順を遵守することが、自らの身を守る上で最も重要です。

⑤ 孤独を感じやすい

意外に思われるかもしれませんが、工場勤務では「孤独感」が辛さの原因になることもあります。多くの仕事は、一人で黙々と機械や製品に向き合う時間が長いためです。

ライン作業中は私語が禁止されている職場も多く、機械の騒音で会話が成り立たないこともあります。周囲に人はいても、コミュニケーションを取る機会が少ないため、社会的なつながりを感じられずに孤立感を深めてしまう人もいます。チームで協力して何かを成し遂げたい、人と話すのが好きだという人にとっては、精神的に物足りなさを感じるかもしれません。

きついだけじゃない!製造業の工場で働く6つのメリット

「きつい」と言われる側面がある一方で、製造業の工場勤務にはそれを上回るほどの多くのメリットが存在します。ネガティブなイメージだけで判断せず、ポジティブな側面にも目を向けることが大切です。

① 未経験からでも挑戦しやすい

工場勤務の最大のメリットの一つは、学歴や職歴を問わず、未経験からでも挑戦しやすいことです。特に、組立・加工、検査、ピッキングといったライン作業系の仕事は、特別なスキルや資格がなくても始められる求人が非常に多くあります。

その理由は、作業内容がマニュアル化・標準化されているためです。誰が作業しても同じ品質の製品が作れるように、詳細な手順書が用意されています。入社後は、OJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩社員が丁寧に仕事を教えてくれる体制が整っていることがほとんどです。まずは簡単な作業から始め、徐々にステップアップしていけるため、社会人経験が少ない方や、異業種からの転職者でも安心してキャリアをスタートできます。

② 給与が安定しており高収入も期待できる

製造業、特に大手メーカーの工場勤務は、他の業種と比較して給与水準が安定している傾向にあります。基本給に加えて、各種手当が充実していることが大きな要因です。

- 夜勤手当・交代勤務手当: 22時から翌5時までの勤務には、法律で定められた割増賃金(深夜手当)が支払われます。企業によっては、さらに上乗せの手当が付くこともあります。

- 残業手当: 生産状況によっては残業が発生しますが、その分は法定通りの割増賃金が支払われます。

- 期間工の満了金: 自動車メーカーなどでよく見られる期間工(期間従業員)の場合、契約期間を満了すると数十万円単位の「満了慰労金」や「皆勤手当」が支給されることがあり、短期間でまとまった収入を得ることも可能です。

これらの手当により、同年代の他業種の社員よりも高い年収を得るケースも珍しくありません。安定した収入基盤を築きたい人にとって、工場勤務は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

③ 専門的なスキルや資格が身につく

単純作業のイメージが強い工場勤務ですが、実は専門的なスキルを習得し、市場価値の高い人材へと成長できるチャンスに溢れています。

例えば、機械オペレーターとして経験を積めば、NCプログラムの知識が身につきます。また、運搬業務で必須となる「フォークリフト」、重量物を扱う際に必要な「玉掛け」「クレーン」、専門職である「溶接」など、業務に関連する様々な資格があります。

多くの企業では、従業員のスキルアップを支援するための資格取得支援制度を設けています。受験費用や講習費用を会社が負担してくれたり、資格手当が支給されたりすることもあります。働きながら専門性を高め、スキルを身につけることで、昇給や昇進につながるだけでなく、将来的なキャリアの選択肢も大きく広がります。

④ 一人で黙々と作業に集中できる

「きつい理由」として挙げた「孤独を感じやすい」という点は、人によっては大きなメリットになります。対人関係のストレスが少なく、自分の作業に集中できる環境を求める人にとって、工場勤務は理想的な職場と言えるでしょう。

オフィスワークのように頻繁に電話が鳴ったり、会議で意見を求められたりすることはありません。接客業のようにお客様に気を遣う必要もありません。与えられた自分の持ち場で、黙々と作業に没頭できます。人間関係の悩みから解放され、仕事そのものに集中したい人にとっては、非常に働きやすい環境です。

⑤ モノづくりのやりがいを感じられる

工場勤務の根源的な魅力は、「モノづくり」のプロセスに直接関わり、自分の仕事が形になる喜びを実感できることです。

自分が組み立てた部品が自動車の一部になったり、自分が検査した食品がスーパーの棚に並んだりするのを目にすると、大きな達成感と社会貢献性を感じられます。自分の仕事が、誰かの生活を支え、豊かにしているという実感は、日々の業務のモチベーションにつながります。特に、自分が興味のある製品(車、ゲーム機、お菓子など)の製造に携わることができれば、そのやりがいは一層大きなものになるでしょう。

⑥ 福利厚生が充実している求人が多い

製造業、特に歴史のある大手企業は、従業員が安心して長く働けるように福利厚生を充実させているケースが多いです。

- 寮・社宅の完備: 遠方からの就職者向けに、格安で入居できる寮や社宅を用意している企業は少なくありません。家賃や光熱費を大幅に節約できるため、手元に残るお金を増やすことができます。

- 社員食堂: 安価で栄養バランスの取れた食事ができる社員食堂は、従業員の健康と家計を支える大きな味方です。

- 各種制度: 退職金制度、財形貯蓄制度、持株会制度などが整っている企業も多く、将来を見据えた資産形成をサポートしてくれます。

- その他: 保養所の利用や、提携スポーツジムの割引など、プライベートを充実させるための福利厚生を用意している場合もあります。

これらの手厚い福利厚生は、安定した生活基盤を築く上で非常に大きな助けとなります。

製造業の工場勤務に向いている人の特徴

ここまで解説してきた仕事内容やメリット・デメリットを踏まえて、どのような人が製造業の工場勤務に向いているのか、その特徴を5つにまとめました。自分に当てはまるかどうか、チェックしてみましょう。

体力に自信がある人

やはり、体力は工場勤務において重要な要素です。長時間の立ち仕事や、場合によっては力仕事、夜勤を含む不規則な勤務形態に対応できるだけの体力があることは大きなアドバンテージになります。

もちろん、全ての仕事がハードなわけではありませんが、基本的な体力がなければ日々の業務を継続することが難しくなってしまいます。学生時代に運動部に所属していた人や、日頃から体を動かす習慣がある人は、スムーズに仕事に慣れることができるでしょう。また、体力に自信があるだけでなく、自分の体調を管理し、維持する能力も同様に重要です。

集中力を持続できる人

工場勤務の多くの仕事は、正確性が求められる作業の連続です。特に、単純作業の繰り返しや、不良品を見逃せない検査業務などでは、長時間にわたって高い集中力を維持する能力が不可欠です。

少しの気の緩みが、製品の品質低下や大きな事故につながる可能性もあります。周囲の環境に惑わされず、目の前のタスクに没頭できる人は、工場勤務で高いパフォーマンスを発揮できます。一つのことにじっくりと取り組むのが得意な人や、細かい作業を正確にこなすことに喜びを感じる人に向いています。

コツコツとした地道な作業が好きな人

工場での仕事は、華やかさや目立った変化は少ないかもしれません。しかし、毎日同じ作業をコツコツと積み重ねていくことで、最終的に大きな製品が完成します。

このような地道なプロセスにやりがいを感じ、着実に物事を進めるのが好きな人は、工場勤務に適性があると言えます。すぐに成果が出なくても、決められたルールに従って真面目に業務に取り組める誠実さが評価される世界です。派手なパフォーマンスよりも、堅実な努力が認められる職場を求める人にはぴったりです。

一人で作業するのが好きな人

チームで協力する場面もありますが、基本的には自分の持ち場で一人、黙々と作業を進める時間が多いのが工場勤務の特徴です。

そのため、他人と過度に関わることなく、自分のペースで仕事に集中したい人にとっては、非常に働きやすい環境です。対人関係のストレスを感じることなく、仕事そのものに没頭したいと考えている人には最適な選択肢の一つです。コミュニケーションよりも、個人のタスク遂行能力が重視される傾向があります。

モノづくりに興味や関心がある人

何よりも、「モノづくり」そのものに興味や関心があることが、仕事を長く続けるための最も重要な要素かもしれません。

自分が関わった製品がどのように作られ、社会でどのように役立っているのかを想像できる人は、単純作業の中にも意義や面白さを見出すことができます。機械の仕組みに興味がある、特定の製品(自動車、電子機器など)が大好きだ、といった探求心は、日々の業務のモチベーションとなり、スキルアップへの意欲にもつながります。

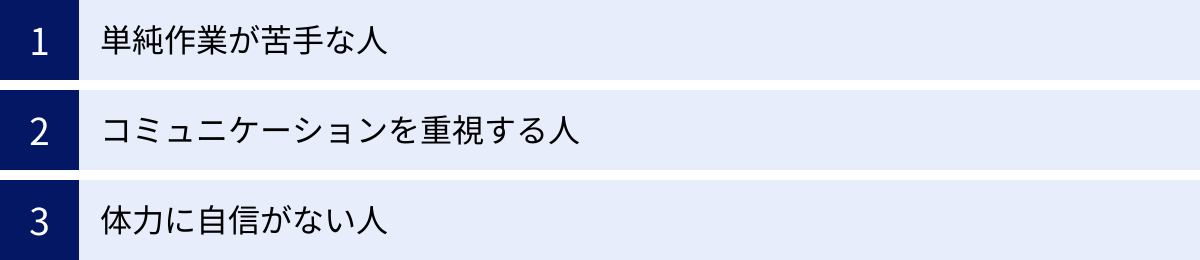

製造業の工場勤務に向いていない人の特徴

一方で、工場勤務の特性が合わない人もいます。ミスマッチを防ぐためにも、どのような人が向いていないのかを理解しておくことは重要です。

単純作業が苦手な人

変化や刺激が少なく、同じことの繰り返しが苦手な人にとって、工場勤務は苦痛に感じられる可能性が高いです。特に、組立や検査などのライン作業は、単調さとの戦いになります。

常に新しい課題に取り組みたい、自分のアイデアやクリエイティビティを活かして仕事がしたい、という志向を持つ人は、物足りなさを感じてしまうでしょう。日々の業務に変化を求める人や、飽きっぽい性格の人は、別の職種を検討した方が良いかもしれません。

コミュニケーションを重視する人

仕事において、同僚との活発なコミュニケーションやチームワークを最も重視する人も、工場勤務には向いていない可能性があります。

もちろん、報告・連絡・相談といった業務上のコミュニケーションは必須ですが、雑談を交えながら和気あいあいと仕事を進めたい、チームでディスカッションしながらプロジェクトを進めたい、といった働き方を望む人には、物足りなく感じられるでしょう。静かな環境で黙々と作業することが多いため、人との交流からエネルギーを得るタイプの人にとっては、孤独感や閉塞感を覚えやすいかもしれません。

体力に自信がない人

「向いている人」の裏返しになりますが、体力に自信がない人、特に長時間の立ち仕事が困難な人は、工場勤務の仕事を慎重に選ぶ必要があります。

もちろん、検査業務の中には座ってできる仕事もありますし、軽作業中心の工場もあります。しかし、求人全体としては立ち仕事が基本となるため、体力的な不安がある場合は、事前に「座り仕事」「軽作業」といったキーワードで求人を探したり、面接で具体的な作業内容や姿勢について確認したりすることが不可欠です。持病がある場合なども、無理なく働ける環境かどうかをしっかりと見極める必要があります。

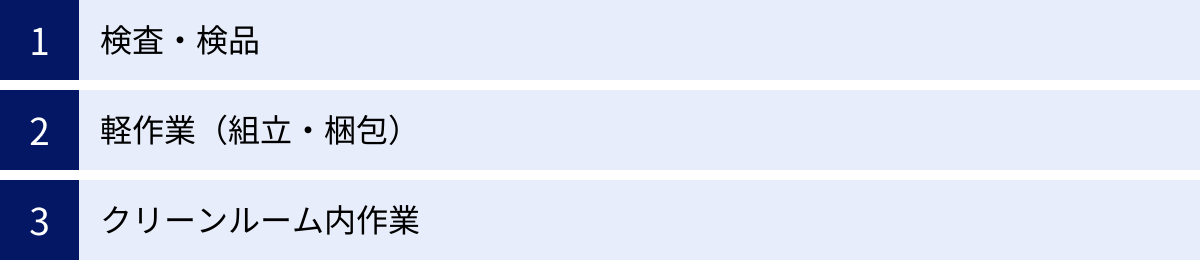

女性や未経験者でも工場勤務はできる?

「工場勤務は男性の仕事」というイメージは、もはや過去のものです。また、「未経験だから不安」と感じる必要もありません。現代の工場では、多くの女性が活躍しており、未経験者を積極的に受け入れる体制が整っています。

女性が多く活躍している職種

近年、労働環境の改善が進み、女性が働きやすい工場が増えています。特に、以下のような職種では、多くの女性がその能力を発揮して活躍しています。

- 検査・検品:

製品の細かな傷や色ムラを見つける作業は、女性ならではの丁寧さや色彩感覚が活かせる分野です。正確性と根気強さが求められるため、多くの女性が検査部門のエースとして活躍しています。 - 軽作業(組立・梱包):

化粧品や食品、小型の電子部品といった、比較的軽くて小さい製品を扱う工場では、女性従業員の割合が高い傾向にあります。手先の器用さが求められる細かな組立作業や、丁寧な梱包作業は、女性が得意とする分野の一つです。 - クリーンルーム内作業:

半導体や医薬品などを製造するクリーンルームは、徹底した温度・湿度管理と衛生管理が行われています。力仕事がほとんどなく、クリーンで快適な環境であるため、女性にも人気の職場です。

こうした職場では、女性専用の更衣室やトイレ、休憩室が完備されているのはもちろん、産休・育休制度が整っており、子育てと両立しながら働く女性社員を支援する企業も増えています。

未経験者が働き始めるためのポイント

前述の通り、工場勤務は未経験者にとって門戸が広い職種です。未経験からスムーズに働き始めるためには、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。

- 「未経験者歓迎」「学歴不問」の求人を選ぶ:

これらのキーワードが記載されている求人は、教育・研修体制が整っている可能性が高いです。入社後にOJTなどで一から仕事を教えてもらえるため、安心して応募できます。 - 研修制度の有無を確認する:

求人情報や企業のウェブサイトで、どのような研修制度があるかを確認しましょう。座学研修や実技研修が充実している企業であれば、よりスムーズに業務に慣れることができます。 - まずは派遣社員や期間工から始める:

いきなり正社員になるのが不安な場合は、派遣社員や期間工として働き始めるのも一つの手です。様々な工場の仕事を経験することで、自分に合った仕事内容や職場環境を見極めることができます。働きぶりが認められれば、正社員登用の道が開かれることもあります。 - 志望動機では「意欲」と「真面目さ」をアピール:

未経験者の場合、スキルや経験よりも、「モノづくりへの興味」「コツコツ真面目に取り組む姿勢」「体力への自信」といったポテンシャルが重視されます。なぜその製品の製造に携わりたいのか、自分のどのような強みが仕事に活かせるのかを、自分の言葉で具体的に伝えることが重要です。

工場勤務のキャリアパスと役立つ資格

工場勤務は、単なる作業員で終わる仕事ではありません。経験を積み、スキルを身につけることで、多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは、目指せるキャリアと、そのために役立つ資格について解説します。

工場勤務で目指せるキャリア

現場の作業員からスタートしても、その後の努力次第で様々な道が開かれています。

- 現場のマネジメント職へのステップアップ:

最も一般的なキャリアパスは、現場での昇進です。一人の作業員から始まり、数人のチームをまとめる「リーダー」、さらに大きなグループを管理する「班長」、工程全体に責任を持つ「職長(フォアマン)」へとステップアップしていきます。現場を知り尽くした経験を活かして、生産性の向上や部下の育成に貢献します。最終的には、工場全体の運営を担う「工場長」を目指すことも夢ではありません。 - 専門職(スペシャリスト)としてのキャリア:

溶接や機械加工、品質管理などの分野で技術を極め、誰にも真似できないスキルを持つ「マイスター」や「熟練技能者」として認められる道です。特定の分野のスペシャリストとして、現場の技術指導を行ったり、難易度の高い製品の製造を担当したりします。 - 間接部門へのキャリアチェンジ:

現場での経験を活かして、生産を裏方で支える間接部門へ異動するキャリアパスもあります。例えば、「生産管理」「品質管理・品質保証」「生産技術」といった職種です。現場の課題やモノづくりの流れを理解していることは、これらの部門で働く上で大きな強みとなります。

持っていると有利になる資格

キャリアアップや転職を有利に進めるためには、専門的な資格の取得が有効です。企業によっては資格手当が支給されることもあります。

| 資格名 | 概要 | 活かせる仕事・メリット |

|---|---|---|

| フォークリフト運転技能者 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するための国家資格。 | 運搬・入出荷業務に必須。求人の幅が広がり、資格手当も期待できる。 |

| 玉掛け技能講習 | クレーンなどで荷を吊る際のワイヤーなどをフックに掛け外しするための資格。 | クレーン作業がある工場で必須。クレーン運転士とセットで重宝される。 |

| クレーン・デリック運転士 | 吊り上げ荷重5トン以上のクレーンやデリックを運転するための国家資格。 | 大型の資材や製品を扱う工場で必要。取得難易度は高いが市場価値も高い。 |

| 溶接技能者 | 溶接技術を証明する民間資格。基本級と専門級がある。 | 溶接業務に必須。専門職として高収入を目指せる。技術力が問われる。 |

| 危険物取扱者 | ガソリンや灯油、薬品など消防法上の危険物を取り扱うための国家資格。 | 化学工場や塗装工程がある工場で重宝される。甲種、乙種、丙種がある。 |

フォークリフト運転技能者

工場や倉庫での荷役作業に欠かせないフォークリフトを運転するための資格です。工場勤務の求人において最も需要が高い資格の一つと言っても過言ではありません。取得しておけば、仕事の幅が格段に広がり、応募できる求人の数も増えます。比較的短期間(数日)で取得できるため、工場勤務を目指すならまず取得を検討したい資格です。

玉掛け技能講習

クレーンで荷物を吊り上げる際に、ワイヤーロープなどを荷物に掛けたり外したりする「玉掛け作業」を行うために必要な資格です。クレーン作業がある工場では、クレーン運転士と玉掛け作業者がペアで作業するため、こちらも非常に需要の高い資格です。クレーン作業の安全を左右する重要な役割を担います。

クレーン・デリック運転士

工場や建設現場などで、大型の資材や製品を吊り上げて移動させるクレーンを操作するための国家資格です。吊り上げ荷重によって免許の種類が分かれています。取得には時間と費用がかかりますが、専門性の高いスキルとして高く評価され、給与面でも優遇される傾向にあります。

溶接技能者

金属を接合する溶接技術を証明する資格で、日本溶接協会が認証します。手溶接(アーク溶接)、半自動溶接など、作業方法によって資格が分かれています。溶接工として働くためには事実上必須の資格であり、技術レベルに応じて基本級と専門級があります。腕一本で稼げる専門職を目指すなら不可欠です。

危険物取扱者

ガソリン、アルコール類、シンナー、化学薬品など、消防法で定められた危険物を取り扱ったり、その作業に立ち会ったりするために必要な国家資格です。化学工場や塗装工場、ガソリンスタンドなど、引火性・発火性のある物質を扱う職場で必須となります。乙種第4類(乙4)が最も一般的で、多くの工場で役立ちます。

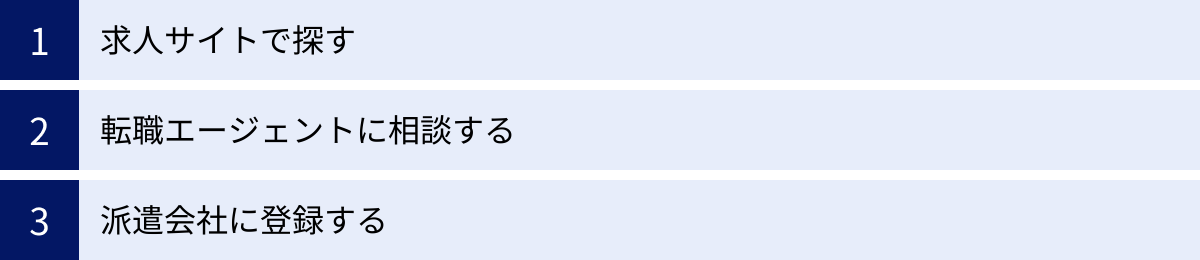

自分に合った工場求人の見つけ方

自分に合った工場を見つけるためには、情報収集の方法が重要になります。ここでは、代表的な3つの探し方を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を活用しましょう。

求人サイトで探す

最も手軽で一般的な方法が、インターネットの求人サイトを利用することです。

- 大手総合求人サイト:

幅広い業種・職種の求人を扱っており、掲載件数が非常に多いのが特徴です。様々な企業の求人を比較検討したい場合に便利です。 - 製造業・工場専門の求人サイト:

「工場求人」「工場ワークス」など、工場勤務に特化したサイトもあります。専門サイトならではの細かい検索条件(「寮あり」「期間工」「軽作業」など)で絞り込みやすく、自分の希望に合った求人を見つけやすいのがメリットです。

求人サイトを利用する際は、「仕事内容」「勤務形態(日勤のみ、交代制など)」「給与(手当を含む)」「休日」「福利厚生」「勤務地の環境(空調の有無など)」といった項目をくまなくチェックすることが重要です。

転職エージェントに相談する

キャリアプランに悩んでいる場合や、自分一人での転職活動に不安がある場合は、転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントは、専任のキャリアアドバイザーがあなたの希望やスキルをヒアリングした上で、最適な求人を紹介してくれます。一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があるほか、応募書類の添削や面接対策など、選考プロセスをトータルでサポートしてくれます。製造業に強いエージェントを選べば、業界の動向や企業の内情といった、個人では得にくい情報も提供してくれるでしょう。

派遣会社に登録する

「まずは色々な工場で働いてみたい」「未経験から気軽に始めたい」という人には、派遣会社への登録が適しています。

派遣会社に登録すると、あなたの希望条件に合った派遣先の工場を紹介してくれます。派遣のメリットは、様々な業種・職種の工場を経験できること、そして就業後も派遣会社の担当者がサポートしてくれるため、職場でのトラブルや悩みを相談しやすいことです。一定期間働いた後、派遣先企業と本人の合意があれば、直接雇用(正社員や契約社員)に切り替わる「紹介予定派遣」という働き方もあります。

まとめ:工場勤務はきついだけではない!自分に合う仕事を見つけよう

製造業の工場勤務は、「きつい」「単純作業」といった一面があることは事実です。体力的な負担や、人によっては精神的な辛さを感じることもあるでしょう。

しかし、その一方で、未経験から挑戦しやすく、安定した高収入が期待でき、専門的なスキルを身につけて多様なキャリアを築けるなど、非常に多くの魅力と可能性を秘めた仕事でもあります。何よりも、日本のモノづくりを支え、自分の仕事が形になるという大きなやりがいを感じられる点は、他の仕事では得がたい魅力です。

大切なのは、ネガティブなイメージだけで判断するのではなく、その実態を正しく理解することです。自分の体力や性格、興味・関心といった適性を見極め、どのような仕事内容、どのような労働環境であれば無理なく、やりがいを持って働けるのかを真剣に考えることが重要です。

自分に合った職場環境と仕事内容を見つけることができれば、工場勤務はあなたの人生を豊かにする、充実したキャリアとなり得ます。 この記事で得た情報を参考に、ぜひあなたにとって最適な「モノづくりの現場」を見つけるための一歩を踏み出してみてください。