「製造業は離職率が高い」というイメージをお持ちではないでしょうか。人手不足が深刻化する現代において、従業員の定着は企業の持続的な成長に不可欠な要素です。しかし、そのイメージは本当に正しいのでしょうか。

本記事では、公的なデータを基に製造業の離職率の現状を客観的に分析し、離職が起こる具体的な理由を深掘りします。さらに、離職が企業に与える悪影響を踏まえ、従業員の定着率を高めるための7つの具体的な対策を、明日から実践できるレベルで詳しく解説します。

離職率の改善は、単に人材の流出を防ぐだけでなく、生産性の向上や企業文化の醸成にも繋がる重要な経営課題です。この記事が、貴社の組織力強化の一助となれば幸いです。

目次

製造業の離職率の現状

「ものづくり大国」である日本の基幹産業として、製造業は多くの雇用を支えています。しかし、現場では「人の入れ替わりが激しい」「若手がなかなか定着しない」といった声も聞かれます。まずは、公的な統計データを用いて、製造業の離職率が実際にどの程度の水準にあるのかを客観的に見ていきましょう。

製造業の離職率は全産業の平均より低い

意外に思われるかもしれませんが、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、製造業の離職率は他の産業と比較して低い水準にあります。

2023年(令和5年)のデータを見ると、全産業の平均離職率が15.0%であるのに対し、製造業の離職率は9.7%です。これは、主要な産業の中でも低い数値であり、「宿泊業、飲食サービス業」(26.8%)や「生活関連サービス業、娯楽業」(23.7%)などと比較すると、その差は歴然です。

| 産業分類 | 常用労働者入職率(%) | 常用労働者離職率(%) |

|---|---|---|

| 調査産業計 | 13.7 | 15.0 |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 11.2 | 11.0 |

| 建設業 | 9.9 | 9.8 |

| 製造業 | 9.1 | 9.7 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7.9 | 8.2 |

| 情報通信業 | 13.5 | 11.9 |

| 運輸業,郵便業 | 12.3 | 12.5 |

| 卸売業,小売業 | 13.0 | 14.5 |

| 金融業,保険業 | 9.9 | 9.7 |

| 不動産業,物品賃貸業 | 16.0 | 14.8 |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 15.0 | 13.2 |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 25.3 | 26.8 |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 22.1 | 23.7 |

| 教育,学習支援業 | 13.2 | 15.2 |

| 医療,福祉 | 16.1 | 15.3 |

| 複合サービス事業 | 7.8 | 8.4 |

| サービス業(他に分類されないもの) | 18.0 | 20.3 |

| (参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」) |

このデータから、「製造業は離職率が高い」という一般的なイメージは、必ずしも実態を反映しているわけではないことがわかります。その背景には、一度習得した技術やスキルが長期的に活かせる専門性の高さや、比較的安定した雇用環境、充実した福利厚生などを提供する企業が多いことなどが考えられます。

しかし、全産業平均より低いからといって、問題がないわけではありません。9.7%という数字は、依然として10人に1人近くが1年間で職場を去っていることを意味します。特に、慢性的な人手不足に悩む企業にとって、この離職率は決して軽視できるものではなく、定着率向上のための継続的な努力が求められます。

新卒の3年以内離職率も低い傾向

若手人材の定着は、企業の将来を左右する重要な指標です。特に、新卒で入社した社員が3年以内に離職してしまう割合は、多くの企業が注目しています。この点においても、製造業は比較的良好な結果を示しています。

厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」によると、大学卒業後3年以内の離職率は、全産業平均が32.3%であるのに対し、製造業は18.7%と、平均を大幅に下回っています。

| 産業分類 | 就職後3年以内離職率(大学) |

|---|---|

| 就職者計 | 32.3% |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 11.8% |

| 建設業 | 28.7% |

| 製造業 | 18.7% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11.1% |

| 情報通信業 | 28.9% |

| 運輸業,郵便業 | 28.1% |

| 卸売業,小売業 | 38.8% |

| 金融業,保険業 | 27.2% |

| 不動産業,物品賃貸業 | 36.3% |

| 学術研究,専門・技術サービス業 | 33.3% |

| 宿泊業,飲食サービス業 | 51.4% |

| 生活関連サービス業,娯楽業 | 47.9% |

| 教育,学習支援業 | 48.8% |

| 医療,福祉 | 40.5% |

| 複合サービス事業 | 26.8% |

| サービス業(他に分類されないもの) | 42.1% |

| (参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」) |

この傾向は、高校卒業者においても同様です。高校卒業後3年以内の離職率は、全産業平均が37.0%であるのに対し、製造業は27.8%と、こちらも低い水準です。

これらのデータは、製造業が新卒者にとって比較的定着しやすい環境であることを示唆しています。体系的な研修制度やOJT(On-the-Job Training)、資格取得支援制度などが整備されている企業が多く、未経験からでも専門性を身につけ、キャリアを築いていける点が若手人材にとって魅力となっている可能性があります。

ただし、これもまた油断は禁物です。約2割の若者が3年以内に離職しているという事実は重く受け止める必要があります。特に、入社前の期待と入社後の現実にギャップを感じる「リアリティショック」は、早期離職の大きな原因となります。採用段階での情報提供のあり方や、入社後のフォローアップ体制の重要性が問われます。

【参考】年齢別・男女別の離職率

離職の動向をより深く理解するためには、属性別のデータも参考になります。

同じく厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」から、年齢階級別の離職率を見てみましょう。

| 年齢階級 | 離職率(%) |

|---|---|

| 19歳以下 | 38.3% |

| 20~24歳 | 28.2% |

| 25~29歳 | 21.0% |

| 30~34歳 | 16.4% |

| 35~39歳 | 14.2% |

| 40~44歳 | 12.3% |

| 45~49歳 | 11.2% |

| 50~54歳 | 10.3% |

| 55~59歳 | 8.8% |

| 60~64歳 | 17.0% |

| 65歳以上 | 14.5% |

| (参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」) |

この表から分かる通り、離職率は若年層で高く、年齢が上がるにつれて低下し、定年退職を迎える60代で再び上昇する傾向にあります。これは製造業に限らず、全産業に共通するパターンです。

特に20代の離職率が高い背景には、キャリアプランの模索、より良い条件の職場への転職、ライフステージの変化などが考えられます。企業としては、この世代の価値観やキャリア観を理解し、成長機会や働きがいを提供できるかが定着の鍵となります。

次に男女別の離職率です。

- 男性:13.4%

- 女性:16.9%

女性の離職率が男性よりも高くなっています。この背景には、出産や育児、介護といったライフイベントが女性のキャリアに与える影響が大きいことが考えられます。育児休業や時短勤務制度の利用しやすさ、復職支援の充実度など、女性が働き続けやすい環境を整備することが、企業全体の離職率改善にも繋がります。

【参考】事業所規模別の離職率

最後に、企業の規模によって離職率に違いがあるのかを見てみましょう。

| 事業所規模 | 離職率(%) |

|---|---|

| 1000人以上 | 12.2% |

| 300~999人 | 13.9% |

| 100~299人 | 15.0% |

| 30~99人 | 16.9% |

| 5~29人 | 18.7% |

| (参照:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」) |

データは、事業所の規模が小さいほど離職率が高くなる傾向を示しています。大企業は一般的に、給与水準が高く、福利厚生や研修制度が充実しており、キャリアパスも多様であるため、従業員が定着しやすいと考えられます。

一方、中小企業は、リソースの制約から大企業と同水準の待遇や制度を用意することが難しい場合があります。しかし、中小企業には、経営層との距離が近く意思決定が速い、個人の裁量が大きい、アットホームな雰囲気があるといった独自の魅力もあります。これらの強みを活かし、従業員一人ひとりと向き合ったきめ細やかなマネジメントを行うことが、離職率を改善する上で重要になります。

これらのデータを総合すると、製造業の離職率は全体として低いものの、若年層や中小企業においては依然として改善の余地があることが分かります。自社の離職率をこれらの平均値と比較し、どの層に課題があるのかを特定することが、効果的な対策を講じる第一歩となるでしょう。

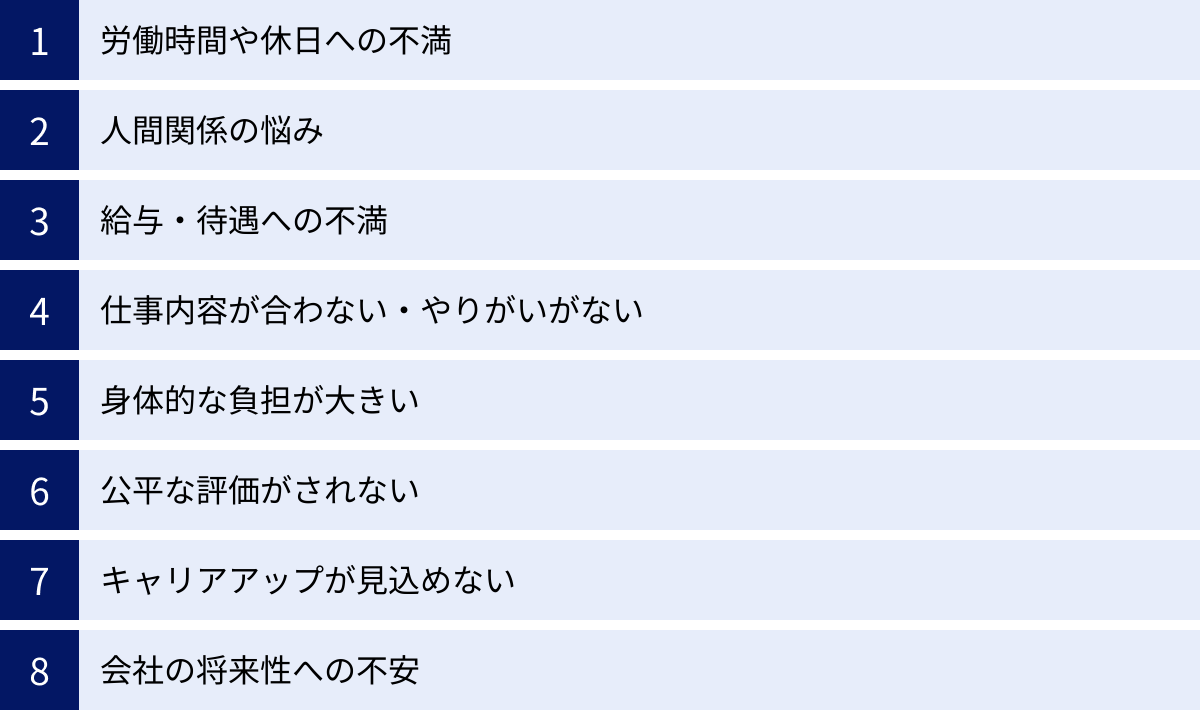

製造業で離職が起こる主な理由

製造業の離職率は全体平均より低いとはいえ、一定数の人々が職場を去っている現実は変わりません。では、従業員はどのような理由で離職を決意するのでしょうか。ここでは、製造業で特に見られがちな離職理由を8つの側面から深掘りし、その背景にある構造的な課題を解き明かします。

労働時間や休日への不満

製造業の現場は、24時間体制で稼働する工場も少なくありません。そのため、「三交代制」や「夜勤」といった不規則な勤務形態が避けられない場合があります。体内時計が乱れやすく、日中の活動が中心の家族や友人との生活リズムが合わないことから、プライベートの時間を確保しにくいと感じる従業員は多いでしょう。特に若手社員にとっては、心身への負担が大きく、長期的なキャリアを考えた際に離職の一因となり得ます。

また、繁忙期には休日出勤や残業が常態化することもあります。納期遵守が最優先される製造現場では、突発的なトラブルや急な増産要請に対応するため、計画外の長時間労働が発生しがちです。適切な労務管理が行われていない場合、サービス残業が蔓延し、従業員の不満はさらに増大します。

「有給休暇を取得しづらい」という雰囲気も根強い課題です。人員に余裕がなく、一人が休むと他のメンバーの負担が増えるような職場では、たとえ制度として有給休暇があっても、周囲への遠慮から取得をためらってしまいます。ワークライフバランスを重視する価値観が広まる現代において、労働時間や休日に関する不満は、優秀な人材を失う直接的な原因となります。

人間関係の悩み

どのような職場にも人間関係の悩みはつきものですが、製造業の職場環境には特有の要因が存在します。工場などの生産ラインは、比較的閉鎖的な空間であり、毎日同じメンバーと顔を合わせることになります。この「固定化された人間関係」は、一度関係がこじれると修復が難しく、逃げ場のないストレスを生み出すことがあります。

具体的には、以下のような問題が挙げられます。

- 世代間ギャップ: 熟練の技術を持つベテラン層と、デジタルネイティブ世代である若手層との間で、仕事の進め方やコミュニケーションの取り方に対する価値観の違いが生じやすいです。ベテランの「見て覚えろ」という指導スタイルが、手厚い教育を期待する若手にとっては「放置されている」と感じられ、孤立感を深める一因となります。

- パワーハラスメント: 上司や先輩からの厳しい叱責、威圧的な態度、理不尽な要求などが、パワーハラスメントに該当する場合があります。特に、安全や品質が重視される現場では、指導が厳しくなりがちですが、それが度を超すと従業員の精神を蝕み、離職につながります。

- コミュニケーション不足: 騒音が大きい作業環境では、業務上必要な会話以外は行われにくく、雑談などを通じた円滑な人間関係の構築が難しい場合があります。これにより、チーム内での孤立や連携不足が生じ、業務上のミスや心理的な不安を引き起こす可能性があります。

これらの問題は、個人の性格だけに起因するものではなく、職場の構造や文化に根差していることが多いです。企業として、相談しやすい窓口の設置や、コミュニケーションを促進する仕組みづくりに取り組むことが不可欠です。

給与・待遇への不満

給与や賞与といった金銭的な報酬は、従業員の労働に対する最も直接的な対価であり、生活の基盤となる重要な要素です。この点に不満があれば、モチベーションの低下や離職に直結します。

製造業における給与への不満は、主に以下の点から生じます。

- 賃金水準: 日本の製造業は国際競争にさらされており、コスト削減圧力が強い業界です。そのため、企業によっては同業他社や他産業と比較して賃金水準が低い場合があります。特に、専門的なスキルや知識を要する職務であるにもかかわらず、それに見合った給与が支払われていないと感じると、不満は大きくなります。

- 昇給の見込み: 年功序列型の賃金体系が根強く残っている企業では、若手社員が成果を上げても給与に反映されにくく、将来的な昇給の見込みが立てづらいことがあります。自身の成長や貢献が正当に評価されていないと感じると、より成果主義的な企業への転職を考えるようになります。

- 手当や福利厚生: 夜勤手当や危険手当などが、業務の負担に見合っていないと感じるケースもあります。また、住宅手当や家族手当、退職金制度といった福利厚生の充実度も、従業員の満足度や定着率に大きく影響します。

給与体系や評価制度の透明性を高め、従業員が納得感を持って働ける環境を整えることが重要です。

仕事内容が合わない・やりがいがない

「この仕事は自分に向いていないかもしれない」「毎日同じことの繰り返しで、成長を実感できない」といった感情は、離職を考える大きなきっかけとなります。

製造業の仕事、特に生産ラインでの業務は、単純作業やルーティンワークが多くなりがちです。最初は覚えることに必死でも、慣れてくると単調に感じられ、仕事に対するやりがいや面白みを見失ってしまうことがあります。自分の仕事が製品全体のどの部分を担い、社会にどのような価値を提供しているのかが見えにくいと、モチベーションの維持はさらに難しくなります。

また、入社前に抱いていたイメージと、実際の仕事内容との間にギャップが生じる「ミスマッチ」も大きな問題です。例えば、「ものづくりに携わりたい」という漠然とした憧れを持って入社したものの、担当させられたのが品質管理のデータ入力ばかりだった、といったケースです。

従業員が仕事にやりがいを感じるためには、業務の意義を伝え、多様な業務を経験させるジョブローテーションや、改善提案制度などを通じて、主体的に仕事に関わる機会を提供することが有効です。

身体的な負担が大きい

製造業の現場は、身体的な負担を伴う業務が少なくありません。

- 長時間の立ち仕事: 組立や検品などの工程では、一日中立ちっぱなしで作業することが多く、足腰に大きな負担がかかります。

- 重量物の取り扱い: 部品や製品の運搬・移動で、重いものを持ち上げる作業が頻繁に発生します。腰痛などの原因となり、長期的に働き続けることが困難になる場合があります。

- 不自然な姿勢での作業: 機械の内部を覗き込んだり、狭い場所で作業したりするなど、不自然な姿勢を強いられることもあります。

- 騒音・振動・粉塵: 作業環境によっては、騒音や振動、粉塵、化学物質などに常にさらされる場合があり、健康への影響が懸念されます。

これらの身体的な負担は、年齢を重ねるにつれて深刻な問題となります。若い頃は体力で乗り切れても、次第に辛くなり、より負担の少ない職種への転職を考えるようになります。安全衛生管理の徹底はもちろんのこと、パワーアシストスーツの導入や作業工程の自動化など、従業員の身体的負担を軽減するための投資が、長期的な人材定着に繋がります。

公平な評価がされない

「頑張っても評価されない」「上司の好き嫌いで評価が決まる」といった不公平感は、従業員のエンゲージメントを著しく低下させます。

製造業の現場では、個人の成果が数値として見えにくい業務も多く、評価が曖昧になりがちです。特に、年功序列の風土が根強い企業では、勤続年数や年齢が重視され、若手や中途入社の社員が成果を上げても正当に評価されないことがあります。

評価基準が不明確であったり、評価プロセスが不透明であったりすると、従業員は何を目標に努力すればよいのか分からなくなります。上司からのフィードバックも「もっと頑張れ」といった精神論に終始し、具体的な改善点が示されないと、成長実感を得ることもできません。

このような状況では、優秀な人材ほど「ここでは正当に評価してもらえない」と感じ、自身の能力を適切に評価してくれる他の企業へと流出してしまいます。客観的な指標に基づいた明確な評価制度を構築し、評価者に対するトレーニングを実施することで、評価の公平性と納得性を高めることが急務です。

キャリアアップが見込めない

多くの従業員は、現在の仕事を通じてスキルを向上させ、将来的にはより責任のある立場や専門性の高い職務に就きたいと考えています。しかし、社内にその道筋が見えない場合、成長の機会を求めて社外に目を向けるようになります。

キャリアアップが見込めないと感じる要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 教育・研修制度の不備: OJTが中心で、体系的な研修プログラムや資格取得支援制度が整備されていない場合、従業員は自己流でスキルを習得するしかなく、成長のスピードが鈍化します。

- キャリアパスの不明確さ: 現場の作業員から班長、係長、課長へとステップアップしていく道筋や、専門職として技術を極めていく道筋などが明確に示されていないと、将来の自分の姿をイメージすることができません。

- ポスト不足: 組織が硬直化しており、上位の役職に空きが出ないため、昇進の機会が限られている場合も、キャリアの停滞感に繋がります。

企業は、従業員一人ひとりのキャリアプランに関心を持ち、面談などを通じて意向を把握するとともに、多様なキャリアパスと成長の機会を提供していく必要があります。

会社の将来性への不安

最後に、従業員が自身のキャリアだけでなく、会社そのものの将来に不安を感じることも離職の大きな要因です。特に製造業は、グローバル化、技術革新(DX、AI)、サプライチェーンの再編など、大きな環境変化の波にさらされています。

「主力製品の需要が先細りしているのではないか」「海外の安い製品に価格競争で勝てないのではないか」「DX化が遅れていて、時代に取り残されるのではないか」といった不安は、従業員のエンゲージメントを低下させます。業績が悪化すれば、給与の減額やリストラのリスクも高まります。

経営層が将来のビジョンや経営戦略を従業員に明確に示さなければ、こうした不安は憶測を呼び、組織全体に広がっていきます。自社の強みを活かし、変化に対応していくための具体的な戦略を共有し、従業員が「この会社で働き続ければ未来がある」と確信できるような状態を作ることが、経営者の重要な責務です。

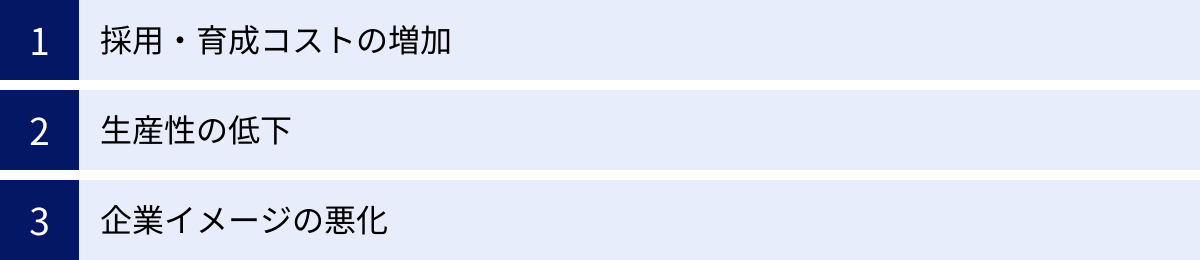

従業員の離職が企業に与える3つの悪影響

従業員の離職は、単に「人が一人減る」というだけの問題ではありません。それは企業にとって、目に見えるコストから目に見えない損失まで、多岐にわたる深刻な悪影響を及ぼします。離職率の高さがもたらす負の連鎖を理解することは、対策の重要性を認識する上で不可欠です。ここでは、主な3つの悪影響について詳しく解説します。

① 採用・育成コストの増加

従業員が一人離職すると、その穴を埋めるために新たな人材を採用し、一人前に育てるまでに膨大なコストが発生します。これらのコストは、直接的な費用と間接的な費用に大別できます。

【直接的な採用コスト】

- 求人広告費: 求人サイトへの掲載料、人材紹介会社への成功報酬など。特に専門的なスキルを持つ人材を採用する場合、報酬は高額になる傾向があります。

- 採用活動費: 会社説明会の会場費、パンフレットなどの作成費、採用担当者の人件費や出張費など。

- 採用関連ツールの利用料: 採用管理システム(ATS)などの月額・年額利用料。

【直接的な育成コスト】

- 研修費用: 新入社員研修やOJT(On-the-Job Training)にかかる費用。外部講師を招いたり、外部研修に参加させたりする場合は、その都度コストが発生します。

- 教材費: マニュアル作成費やeラーニングコンテンツの購入費など。

- 資格取得支援費: 業務に必要な資格取得を会社が支援する場合の受験料や講習費の補助。

これらの直接的なコストだけでも相当な金額になりますが、より深刻なのは、すぐには数値化しにくい「間接的なコスト」です。

【間接的なコスト(見えないコスト)】

- 採用担当者の工数: 募集要項の作成、書類選考、面接、内定者フォローなど、採用プロセスに費やされる時間は膨大です。

- 面接官の工数: 現場の管理職や役員が面接に時間を割くことで、本来の業務が停滞する可能性があります。

- 教育担当者(OJTトレーナー)の工数: 新人への指導には、熟練した先輩社員が付きっきりになる時間が必要です。その間、先輩社員自身の生産性は低下します。

- 社会保険料などの手続きコスト: 入社・退社に伴う社会保険や雇用保険の手続きには、人事・労務担当者の工数がかかります。

ある調査では、社員一人の離職による損失は、その社員の年収の50%から200%に達するとも言われています。例えば、年収400万円の社員が一人辞めた場合、200万円から800万円もの損失が発生する計算になります。離職者が増えれば増えるほど、これらのコストは雪だるま式に膨れ上がり、企業の収益を圧迫する大きな要因となります。定着率を高めることは、最も効果的なコスト削減策の一つと言えるのです。

② 生産性の低下

一人の従業員が離職することによる影響は、コスト面だけにとどまりません。組織全体の生産性にも深刻なダメージを与えます。

【欠員による業務負担の増大】

離職者が出ると、その人が担当していた業務は、残された従業員で分担せざるを得ません。一人ひとりの業務量が増え、時間外労働が常態化し、心身の疲労が蓄積します。これにより、ケアレスミスが増えたり、新しい仕事への意欲が削がれたりする可能性があります。過度な負担が続けば、残された従業員の不満も高まり、さらなる離職を招くという負のスパイラルに陥る危険性があります。

【チームワークの乱れとノウハウの流出】

組織は、個々の従業員の能力だけでなく、チームとしての連携プレーによって成り立っています。一人が抜けることで、これまで培われてきたチーム内の暗黙の了解や円滑なコミュニケーションの流れが断ち切られ、業務効率が低下することがあります。

さらに深刻なのは、離職者が持っていた知識、スキル、経験、顧客との関係性といった「暗黙知」が社外に流出してしまうことです。特に、長年勤務していたベテラン社員や、特定の技術に精通した専門人材の離職は、企業にとって計り知れない損失となります。これらのノウハウはマニュアル化が難しく、後任者が同じレベルに達するまでには長い時間と試行錯誤が必要です。その間、製品の品質低下や納期の遅延といった問題が発生するリスクも高まります。

【新人の戦力化までの期間】

新たな人材を採用しても、すぐに離職者と同じパフォーマンスを発揮できるわけではありません。業務内容を覚え、会社の文化に慣れ、周囲との人間関係を構築するまでには、一定の「助走期間」が必要です。この期間中、新人の生産性は当然低く、教育担当者の時間も割かれるため、チーム全体の生産性は一時的に低下します。頻繁に人の入れ替わりがあると、組織は常にこの「助走期間」の状態に置かれ、なかなか生産性が安定・向上しないという事態に陥ります。

③ 企業イメージの悪化

現代は、インターネットやSNSを通じて、誰もが手軽に情報を発信・受信できる時代です。従業員の離職は、社内だけの問題にとどまらず、社外からの評判、すなわち「企業イメージ」にも大きな影響を及ぼします。

【「ブラック企業」というレッテルのリスク】

「離職率が高い」という事実は、求職者にとって非常に重要な判断材料です。「あの会社は人の入れ替わりが激しいらしい」という噂は、口コミサイトやSNSであっという間に広がります。一度「働きがいがない」「労働環境が悪い」「人を大切にしない」といったネガティブなイメージが定着してしまうと、それを払拭するのは容易ではありません。結果として、採用活動において応募者が集まりにくくなったり、優秀な人材から敬遠されたりするようになります。

【採用競争力の低下と採用コストの高騰】

企業イメージが悪化すると、採用市場における競争力が著しく低下します。同じような給与や条件であっても、求職者はイメージの良い企業を選ぶでしょう。応募者を確保するために、より高い給与を提示したり、採用広告費を増やしたりする必要に迫られ、結果的に①で述べた採用コストがさらに高騰するという悪循環に陥ります。また、苦労して採用した人材が、入社後に悪い評判を耳にして「こんなはずではなかった」と早期離職してしまうリスクも高まります。

【顧客や取引先からの信頼低下】

従業員の離替わりが激しいと、顧客や取引先との窓口担当者が頻繁に変わることになります。その都度、引き継ぎや再度の関係構築が必要となり、相手に「この会社は大丈夫だろうか」という不信感を与えかねません。特に、長期的な信頼関係が重要なBtoBのビジネスにおいては、担当者の定着が安定したサービスの提供に繋がり、顧客満足度を左右する重要な要素となります。人材の流出は、社内の問題だけでなく、ビジネスの根幹である顧客からの信頼をも揺るがしかねないのです。

このように、従業員の離職はコストの増加、生産性の低下、企業イメージの悪化という三重苦をもたらし、企業の成長を根底から阻害します。これらの悪影響を断ち切るためにも、離職率の改善に真剣に取り組むことが、すべての企業にとって急務と言えるでしょう。

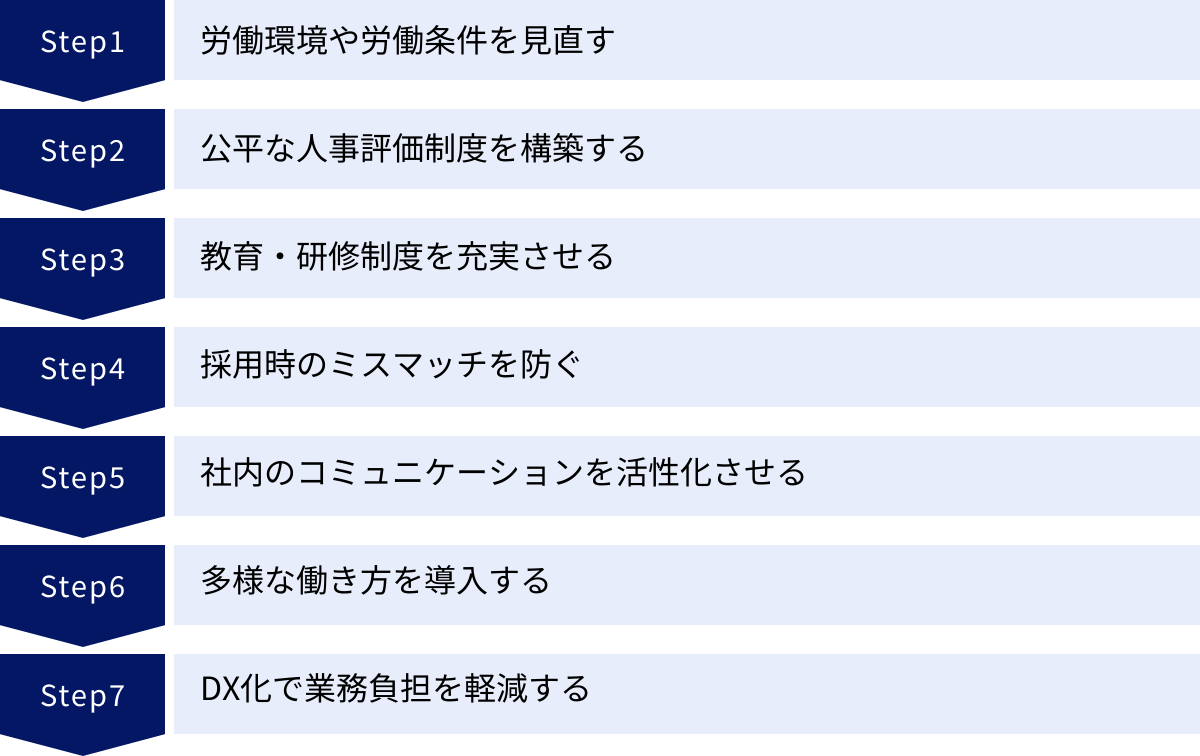

製造業の離職率を改善し定着率を高める7つの対策

従業員の離職がもたらす悪影響を理解した上で、次はいよいよ具体的な対策に目を向けましょう。離職率を改善し、従業員が「この会社で長く働きたい」と思える環境を築くためには、多角的なアプローチが必要です。ここでは、製造業の特性を踏まえた7つの効果的な対策を、実践的な視点から詳しく解説します。

① 労働環境や労働条件を見直す

従業員が日々過ごす「職場」の快適性と安全性、そして労働に対する正当な対価は、定着の最も基本的な土台です。まずは、足元の環境から見直しましょう。

- 適正な労働時間の管理: 36協定の遵守はもちろんのこと、サービス残業を撲滅するための客観的な勤怠管理(ICカードやPCログなど)を徹底します。管理職に対しては、部下の労働時間を適切にマネジメントする責務があることを明確に伝え、長時間労働が常態化している部署には、業務プロセスの見直しや人員配置の再検討を行います。

- 休暇を取得しやすい文化の醸成: 有給休暇の取得は労働者の権利です。経営層や管理職が率先して休暇を取得する姿を見せることで、「休みを取りづらい」という雰囲気を払拭します。計画的な年次有給休暇の取得制度(計画年休)を導入したり、チーム内で業務を共有し、誰かが休んでもカバーできる体制(多能工化)を整えたりすることも有効です。

- 快適で安全な職場環境の整備: 工場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動を徹底し、安全でクリーンな作業環境を維持します。夏場の熱中症対策として空調設備やスポットクーラーを導入したり、騒音対策を講じたり、身体的負担を軽減するアシストスーツや自動化設備への投資も検討しましょう。また、清潔でリラックスできる休憩室や食堂を整備することも、従業員の満足度向上に繋がります。従業員の健康と安全への配慮は、企業の最も重要な責務であり、最高の投資です。

- 納得感のある給与・手当: 自社の給与水準が、同業他社や同一地域の同職種と比較して適正であるかを確認します。必要であれば、賃金テーブルの見直しやベースアップを検討します。特に、夜勤や危険作業といった過酷な業務に対しては、負担に見合った手当を支給し、従業員の貢献に報いる姿勢を示すことが重要です。

② 公平な人事評価制度を構築する

「頑張りが正当に評価される」という実感は、従業員のモチベーションを維持し、成長を促す上で不可欠です。曖昧で不透明な評価制度は、不満と不信感の温床となります。

- 評価基準の明確化と公開: 「何を」「どのように」達成すれば評価されるのか、具体的な基準(目標達成度、業務プロセス、能力、行動など)を明確に定め、全従業員に公開します。等級ごとの役割や求められるスキルレベルを定義した「等級定義書」や「評価シート」を作成し、評価の客観性と透明性を担保します。

- 評価者トレーニングの実施: 管理職(評価者)によって評価にばらつきが出ないよう、定期的に評価者研修を実施します。評価基準の正しい理解、目標設定の方法、面談での効果的なフィードバックの仕方、ハラスメントに繋がる不適切な言動などを学び、評価スキルを標準化します。

- 多角的な評価の導入: 上司が部下を評価する一方向の評価だけでなく、同僚や部下、他部署の関連スタッフなど、複数の視点から評価を行う「360度評価(多面評価)」の導入も有効です。これにより、上司には見えにくい貢献や課題が明らかになり、評価の客観性と納得感を高めることができます。

- 評価と処遇・育成の連動: 評価結果を昇給・賞与・昇進といった処遇に適切に反映させることで、従業員の努力に報いる仕組みを構築します。同時に、評価面談で明らかになった強みや課題を基に、個別の育成プラン(研修参加、OJT、自己啓発支援など)を作成し、キャリア開発に繋げることが重要です。評価は「査定のため」だけでなく「成長のため」のものであるという認識を共有しましょう。

③ 教育・研修制度を充実させる

従業員が「この会社で成長できる」と感じることは、定着における強力なインセンティブとなります。特に専門性が求められる製造業において、継続的な学びの機会は不可欠です。

- 階層別研修の体系化: 新入社員、若手社員、中堅社員、管理職など、それぞれの階層で求められる役割やスキルに応じた研修プログラムを体系的に整備します。これにより、従業員はキャリアの節目ごとに必要な知識やスキルを習得し、着実にステップアップしていくことができます。

- 専門技術・技能研修の強化: 製造業の核となる専門技術や技能を伝承し、向上させるための研修を充実させます。熟練技術者による技能伝承の場を設けたり、最新のNC工作機械やCAD/CAM、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)制御などに関する外部研修への参加を奨励したりします。

- 資格取得支援制度の整備: 業務に関連する資格(各種技能士、品質管理検定、フォークリフト運転者など)の取得を奨励し、受験費用や講習費用の補助、合格時の報奨金などを制度化します。従業員のスキルアップが、企業の競争力向上に直結することを明確に示します。

- メンター制度の導入: 年の近い先輩社員が「メンター」として新入社員や若手社員の相談役となり、業務上の悩みからプライベートの相談まで幅広くサポートする制度です。新人が孤独感を抱えずに職場にスムーズに溶け込めるよう支援し、早期離職を防ぐ効果が期待できます。

④ 採用時のミスマッチを防ぐ

早期離職の最大の原因の一つが、入社前に抱いていた期待と入社後の現実とのギャップ、すなわち「ミスマッチ」です。採用段階から、正直で丁寧な情報提供を心がけることが重要です。

- RJP(Realistic Job Preview:現実的な仕事情報の事前開示)の実践: 採用活動において、仕事の魅力ややりがいといったポジティブな側面だけでなく、仕事の厳しさ、大変な部分、泥臭い業務内容なども正直に伝えることが重要です。「夜勤があること」「夏場は工場内が高温になること」「単純作業も多いこと」などを事前に伝えることで、候補者は覚悟を持って入社を判断でき、入社後のギャップを最小限に抑えられます。

- 職場見学やインターンシップの活用: 書類や面接だけでは伝わらない職場の雰囲気、実際の作業内容、働く社員の姿を直接見てもらう機会を設けます。半日~数日間のインターンシップを実施すれば、より深く業務を体験でき、お互いの相性を確認することができます。

- 求める人物像の明確化と共有: 現場の部門が本当に求めているスキル、経験、人柄などを具体的にヒアリングし、「求める人物像」を明確にします。この人物像を経営層、人事、現場で共有し、採用基準にブレが生じないようにします。これにより、「誰でもいいから採用する」といった場当たり的な採用を防ぎ、組織にフィットする人材を獲得できます。

⑤ 社内のコミュニケーションを活性化させる

風通しの良い職場は、人間関係の悩みを軽減し、チームワークを高め、従業員のエンゲージメントを向上させます。意図的にコミュニケーションの機会を創出することが大切です。

- 1on1ミーティングの定着: 上司と部下が週に1回~月に1回程度の頻度で、30分程度の短い面談を定期的に行います。業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリアプラン、悩み、コンディションなどを上司が傾聴し、成長を支援する場です。信頼関係が構築され、問題の早期発見・早期解決に繋がります。

- 部門を超えた交流の促進: 社内サークル活動への補助、全社や事業所単位でのレクリエーション(BBQ、運動会など)、異なる部署のメンバーでランチに行く「シャッフルランチ」制度などを通じて、部署や役職の垣根を越えたタテ・ヨコ・ナナメの繋がりを創出します。

- 感謝や称賛を伝え合う文化の醸成: 「サンクスカード」やピアボーナス(従業員同士が感謝とともに少額のインセンティブを送り合う制度)などを導入し、日々の小さな貢献や協力に光を当て、お互いを認め合い、称賛する文化を育みます。

- 情報共有ツールの活用: 社内SNSやビジネスチャットツールを導入し、経営層からのメッセージ発信、業務連絡、ノウハウの共有、気軽な雑談まで、オープンな情報共有を促進します。

⑥ 多様な働き方を導入する

従業員のライフステージは、結婚、出産、育児、介護など、時間とともに変化します。画一的な働き方しか認められない環境では、優秀な人材がキャリアを諦めざるを得ない状況が生まれます。

- 育児・介護支援制度の拡充: 法定を上回る育児・介護休業制度や、短時間勤務制度を整備し、誰もが気兼ねなく利用できる風土を作ります。男性の育児休業取得を積極的に奨励することも重要です。

- フレックスタイム制度の導入: コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)を設定し、それ以外の時間は従業員が始業・終業時刻を自由に決められるフレックスタイム制度は、ワークライフバランスの向上に大きく貢献します。通勤ラッシュを避けたり、役所や病院に立ち寄ったりすることが容易になります。

- 時間単位の有給休暇制度: 1日単位や半日単位だけでなく、1時間単位で有給休暇を取得できる制度です。子供の送り迎えや通院など、短時間の用事のために1日休む必要がなくなり、休暇の柔軟な活用が可能になります。

⑦ DX化で業務負担を軽減する

テクノロジーの活用は、従業員を単純作業や身体的負担から解放し、より付加価値の高い仕事に集中させるための強力な武器です。

- RPA(Robotic Process Automation)による事務作業の自動化: 受発注データの入力、請求書の発行、勤怠データの集計といった定型的な事務作業をRPAに任せることで、担当者の業務負担を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぎます。

- IoTとAIによる生産ラインの最適化: センサー(IoT)で収集した生産設備の稼働データをAIが分析し、故障の予兆を検知したり、最適な生産計画を立案したりします。これにより、予期せぬライン停止を防ぎ、生産性を向上させます。

- スマートファクトリー化の推進: ロボットによる重量物の搬送や危険作業の自動化、スマートグラスを活用した遠隔からの作業支援や技術指導などを進め、従業員の身体的負担と安全リスクを低減します。

これらの7つの対策は、相互に関連し合っています。一つの施策だけでなく、複数を組み合わせ、自社の実情に合わせて継続的に改善していくことが、真に「選ばれる職場」を築くための鍵となるでしょう。

離職率改善に活用できるツール・サービス

自社だけで離職率改善の施策を企画・実行するのは、リソースやノウハウの面で限界があるかもしれません。幸いなことに、現代では企業の組織課題解決を支援する多様なツールやサービスが存在します。これらを効果的に活用することで、より客観的かつ効率的に定着率向上の取り組みを進めることができます。ここでは、代表的な3つのカテゴリーと、それぞれの具体的なサービス例を紹介します。

タレントマネジメントシステム

タレントマネジメントシステムは、従業員のスキル、経歴、評価、キャリア志向といった人材情報を一元管理し、可視化するためのITツールです。これらのデータを活用することで、科学的根拠に基づいた人材配置、育成、離職防止策を講じることが可能になります。

カオナビ

「カオナビ」は、従業員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースが特徴のタレントマネジメントシステムです。誰がどんなスキルを持ち、どのような評価を受けているのかを視覚的に把握できます。

- 主な機能: 人材データベース、評価ワークフロー、アンケート機能、配置シミュレーションなど。

- 離職率改善への活用:

- 適材適所の人材配置: スキルや適性、本人のキャリア希望をデータで確認しながら、最適な部署やプロジェクトへの配置を検討できます。ミスマッチによる離職リスクを低減します。

- 離職予兆の早期発見: 定期的なアンケート(パルスサーベイ)機能を使って従業員のコンディションを観測し、エンゲージメントが低下している社員を早期に発見。1on1ミーティングなどのフォローアップに繋げることができます。

- 評価プロセスの効率化と公平化: システム上で評価シートの配布から回収、甘辛調整までを行えるため、評価業務の負担を軽減し、評価プロセスの透明性を高めます。

(参照:株式会社カオナビ 公式サイト)

タレントパレット

「タレントパレット」は、人材データの分析機能に強みを持つタレントマネジメントシステムです。マーケティング思考を取り入れた科学的な人事戦略の実現を支援します。

- 主な機能: 人材データ分析、スキル管理、離職予兆分析、採用管理、研修管理など。

- 離職率改善への活用:

- 離職予兆分析: 過去の離職者の傾向(勤怠、評価、アンケート回答など)をAIが分析し、同様の傾向を示す在籍社員をアラートで知らせます。人事や上司がプロアクティブに介入するきっかけを作ります。

- エンゲージメント分析: 従業員満足度調査や組織診断サーベイを実施し、部署ごと、役職ごと、年代ごとの課題を特定。具体的な改善アクションに繋げます。

- キャリアパスの可視化: 社内のロールモデルとなる社員のキャリアパスを可視化し、従業員が自社の将来像を描きやすくすることで、キャリアアップへの意欲を高めます。

(参照:株式会社プラスアルファ・コンサルティング タレントパレット公式サイト)

組織改善サーベイ

組織改善サーベイは、従業員エンゲージメントや満足度を定期的に測定・可視化し、組織の健康状態を診断するためのツールです。勘や経験に頼るのではなく、データに基づいて組織課題を特定し、改善のPDCAサイクルを回すことを支援します。

wevox

「wevox」は、短いサイクルのアンケート(パルスサーベイ)を通じて、組織や従業員のエンゲージメント状態をリアルタイムで可視化するツールです。学術的な知見に基づいた設問設計が特徴です。

- 主な機能: パルスサーベイ、リアルタイムでの結果分析、部署別・属性別の比較、改善のためのeラーニングコンテンツなど。

- 離職率改善への活用:

- 組織課題の早期発見: 毎週~毎月といった高頻度でサーベイを実施することで、人間関係の悪化や労働負荷の増大といった組織課題の変化をいち早く察知できます。

- 現場主導の改善活動: サーベイ結果は管理職だけでなく、チームメンバーにも共有可能(設定による)。チーム全員で自分たちの職場の課題について話し合い、主体的な改善アクションを促す文化を醸成します。

- 施策効果の測定: 働き方改革やコミュニケーション施策などを実施した後、エンゲージメントスコアがどのように変化したかを測定し、施策の効果検証に役立てることができます。

(参照:株式会社アトラエ wevox公式サイト)

モチベーションクラウド

「モチベーションクラウド」は、組織人事コンサルティング会社のリンクアンドモチベーションが提供する、組織状態を「エンゲージメントスコア」という偏差値で可視化するサービスです。

- 主な機能: 従業員サーベイ、組織診断レポート、他社比較データ、専任コンサルタントによる改善支援など。

- 離職率改善への活用:

- 客観的な組織診断: 8,000社以上の膨大なデータベースを基に、自社の組織状態を客観的に把握できます。「期待度」と「満足度」の2軸で項目を分析し、従業員が何を求めていて、何に不満を感じているのかを明確にします。

- 課題の優先順位付け: 診断結果から、組織改善において最もインパクトの大きい課題(伸びしろ)を特定し、効果的な打ち手に集中することができます。

- マネジメント改善: 管理職向けに、サーベイ結果に基づいたチームの課題と改善アクションプランを提示。管理職のマネジメント能力向上を支援し、現場からのボトムアップ改善を促します。

(参照:株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションクラウド公式サイト)

福利厚生アウトソーシングサービス

多様化する従業員のニーズに、自社だけで福利厚生を全て用意するのは困難です。アウトソーシングサービスを活用すれば、低コストで幅広い福利厚生メニューを提供でき、従業員満足度の向上に繋がります。

ベネフィット・ステーション

株式会社ベネフィット・ワンが提供する、業界最大級の会員数を誇る福利厚生アウトソーシングサービスです。

- 主なサービス内容: 旅行、レジャー施設、エンターテインメント、グルメ、スポーツジム、自己啓発、育児・介護サービスなど、140万件以上の豊富な優待サービス。

- 離職率改善への活用:

- 従業員満足度の向上: 多様なメニューの中から、従業員が自分のライフスタイルや好みに合わせてサービスを選べるため、公平性が高く、多くの従業員の満足度向上に貢献します。

- ワークライフバランスの支援: 休暇中の旅行やレジャー、家族との食事などを支援することで、リフレッシュを促進し、仕事への活力を高めます。

- 健康経営の推進: スポーツジムの割引や健康診断のオプション補助などを通じて、従業員の健康増進をサポートします。

(参照:株式会社ベネフィット・ワン 公式サイト)

福利厚生倶楽部

株式会社リロクラブが運営する福利厚生アウトソーシングサービスで、特に地域間格差のないサービス提供に力を入れています。

- 主なサービス内容: 宿泊・レジャー施設の割引、育児・介護支援、リラクゼーション、eラーニング、お祝い制度など、幅広いメニューを提供。

- 離職率改善への活用:

- 公平な福利厚生の実現: 「リロクラブ」は、都市部だけでなく地方においても利用できるサービスを多数揃えているため、事業所が全国に点在する企業でも、従業員間の不公平感をなくすことができます。

- 生活支援によるエンゲージメント向上: 従業員やその家族の生活を多面的にサポートする姿勢を示すことで、会社への信頼感や愛着(エンゲージメント)を高める効果が期待できます。

- 採用力の強化: 充実した福利厚生は、採用活動において企業の魅力を高めるアピールポイントとなります。

(参照:株式会社リロクラブ 福利厚生倶楽部公式サイト)

これらのツールやサービスは、あくまで離職率改善の「手段」です。導入することが目的にならないよう、自社の課題を明確にした上で、最適なものを選択・活用することが成功の鍵となります。

まとめ

本記事では、製造業の離職率に関する多角的な分析と、定着率向上のための具体的な対策について詳しく解説してきました。最後に、記事全体の要点を振り返ります。

まず、製造業の離職率は全産業の平均よりも低いという事実を確認しました。厚生労働省のデータによれば、2023年の製造業の離職率は9.7%と、全産業平均の15.0%を大きく下回っています。新卒の3年以内離職率も同様に低い傾向にあり、「製造業は離職率が高い」という一般的なイメージは必ずしも実態と一致しません。しかし、この数字に安住することなく、若年層や中小企業における課題には真摯に向き合う必要があります。

次に、製造業で離職が起こる主な理由として、以下の8点を挙げました。

- 労働時間や休日への不満(不規則な勤務形態、長時間労働)

- 人間関係の悩み(閉鎖的な環境、ハラスメント)

- 給与・待遇への不満(賃金水準、不透明な評価)

- 仕事内容へのミスマッチ(単純作業、やりがいの喪失)

- 身体的な負担の大きさ(立ち仕事、重量物運搬)

- 不公平な評価制度(年功序列、基準の曖昧さ)

- キャリアアップへの不安(教育制度の不足、キャリアパスの不明確さ)

- 会社の将来性への不安(業界の動向、経営戦略の不透明さ)

これらの離職要因は、従業員の離職がもたらす「採用・育成コストの増加」「生産性の低下」「企業イメージの悪化」という3つの深刻な悪影響へと繋がり、企業の持続的な成長を阻害します。

この負のスパイラルを断ち切るために、以下の7つの具体的な対策を提案しました。

- 労働環境や労働条件を見直す

- 公平な人事評価制度を構築する

- 教育・研修制度を充実させる

- 採用時のミスマッチを防ぐ

- 社内のコミュニケーションを活性化させる

- 多様な働き方を導入する

- DX化で業務負担を軽減する

これらの施策は、一つひとつが従業員の働きがいや満足度、そして会社への信頼に繋がっています。さらに、タレントマネジメントシステムや組織改善サーベイ、福利厚生アウトソーシングといった外部ツール・サービスを活用することで、これらの取り組みをより効果的かつ効率的に進めることが可能です。

従業員の定着率を高めることは、単なるコスト削減や人手不足への対症療法ではありません。それは、従業員一人ひとりが持つ能力を最大限に引き出し、組織全体の力を強化し、変化の激しい時代を勝ち抜くための最も重要な「未来への投資」です。

この記事を参考に、まずは自社の現状を客観的に把握し、どこに課題があるのかを特定することから始めてみてはいかがでしょうか。そして、できることから一つずつ、着実に改善に取り組むことが、従業員から選ばれ、持続的に成長する企業への第一歩となるはずです。