日本の基幹産業として、私たちの生活や社会インフラを根底から支える電機メーカー。テレビや冷蔵庫といった身近な家電製品から、発電所を動かす巨大なタービン、スマートフォンの内部にある微細な電子部品まで、その領域は多岐にわたります。

技術革新の最前線に立ち、グローバルな舞台で活躍できる魅力から、就職・転職市場でも常に高い人気を誇る業界です。しかし、その全体像はあまりに巨大で、「総合電機メーカーと家電メーカーはどう違うの?」「どんな仕事内容があるの?」「将来性はどうなの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、電機メーカー業界の全体像を網羅的に解説します。業界の基本的な定義から、事業内容による種類の違い、最新の売上高・平均年収ランキング、具体的な仕事内容、働く魅力やメリット・デメリット、そして業界の今後の動向まで、あらゆる角度から深掘りしていきます。

この記事を読めば、電機メーカー業界の「今」と「未来」が分かり、ご自身のキャリアを考える上での重要な指針を得られます。

目次

電機メーカーとは

電機メーカーとは、電気をエネルギー源として動作する機械や装置、部品などを研究・開発、製造、販売する企業の総称です。その製品群は非常に幅広く、私たちの日常生活に欠かせない家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)から、社会の基盤を支える産業用機器やインフラ設備(発電機、送電システム、工場の自動化設備、鉄道車両など)、さらにはあらゆる電子機器の心臓部となる半導体や電子部品まで、多岐にわたります。

日本の電機メーカーは、戦後の高度経済成長期に「三種の神器」と呼ばれた白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の普及を牽引し、国民生活の向上に大きく貢献しました。その後も技術革新を続け、高品質で高性能な製品を次々と世に送り出し、世界市場で「Made in Japan」のブランドを確立。自動車産業と並び、日本のものづくりを象

徴する存在として、長年にわたり経済を牽引してきました。

しかし、21世紀に入ると、韓国や中国をはじめとする海外メーカーの急速な台頭による価格競争の激化や、デジタル化の波に乗り遅れたことによる「失われた20年」とも呼ばれる苦しい時代を経験しました。特に、かつての花形であった家電事業では多くの企業が苦戦を強いられました。

この厳しい環境変化に対応するため、日本の電機メーカー各社は大規模な事業構造の変革に着手します。具体的には、利益率の低いBtoC(消費者向け)事業を縮小・売却し、より専門性や技術力が求められ、収益性の高いBtoB(法人向け)事業へと軸足を移す「選択と集中」を進めてきました。現在では、ITソリューション、社会インフラシステム、工場の自動化(FA)、自動車関連部品、環境・エネルギー関連事業などが、多くの大手電機メーカーの収益の柱となっています。

近年では、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G(第5世代移動通信システム)といった先端技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)や、脱炭素社会の実現を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)への取り組みが業界全体の大きな潮流となっています。単に「モノ」を作るだけでなく、「モノ」と「コト(サービス)」を組み合わせて顧客の課題を解決するソリューションプロバイダーへの転換が、今後の成長の鍵を握っています。

このように、電機メーカーは時代と共にその姿を大きく変えながらも、依然として日本の産業の中核をなし、私たちの未来の生活や社会を創造していく上で不可欠な存在であり続けています。

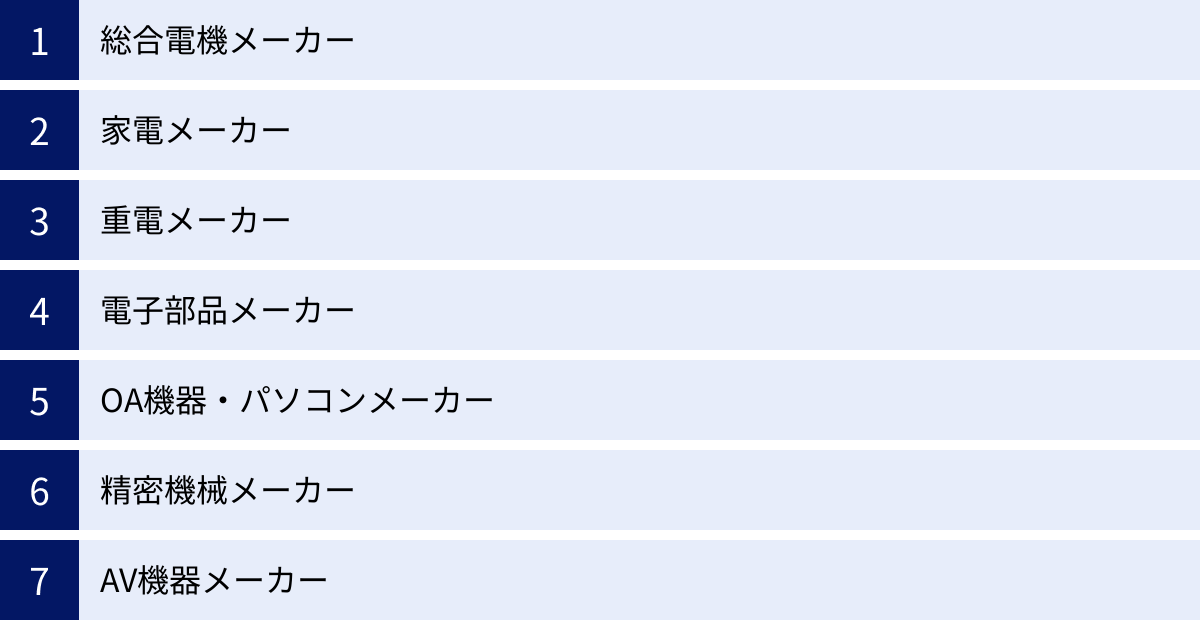

電機メーカーの主な種類

電機メーカーと一言でいっても、その事業領域は広大です。企業の成り立ちや得意とする技術、主要な顧客層によって、いくつかの種類に分類できます。ここでは、代表的な7つの種類について、それぞれの特徴や代表的な企業を解説します。

総合電機メーカー

総合電機メーカーとは、個人向けの家電製品から、法人向けの産業用機械、さらには国家レベルの社会インフラシステムまで、電気に関連する非常に幅広い事業領域を手がける企業を指します。その事業ポートフォリオの広さから「何でも屋」と形容されることもあり、日本の電機産業を象徴する存在です。

代表的な企業としては、日立製作所、三菱電機、東芝などが挙げられます。これらの企業は、冷蔵庫やエアコンといった白物家電から、発電所のタービン、鉄道の運行システム、企業のITシステム、半導体製造装置、医療機器に至るまで、文字通り「ゆりかごから墓場まで」ならぬ「家庭から宇宙まで」カバーするほどの多角的な事業を展開しています。

総合電機メーカーの最大の強みは、その多様な事業が生み出す経営の安定性です。ある事業が不調でも、他の好調な事業がカバーすることで、会社全体としてのリスクを分散できます。また、各事業で培った技術やノウハウを融合させ、新たなソリューションを生み出せる点も大きな特徴です。例えば、エネルギー事業の知見とIT事業の技術を組み合わせて、スマートシティの構築に取り組むといったことが可能です。

一方で、近年はグローバルな競争が激化し、全ての分野でトップを維持することが困難になってきました。そのため、各社ともに不採算事業を売却・縮小し、自社の強みが活かせる領域に経営資源を集中させる「選択と集中」の動きを加速させています。

家電メーカー

家電メーカーは、主に一般家庭で使用される電化製品、いわゆる「家電」の開発、製造、販売を主力事業とする企業です。私たちの生活に最も身近な電機メーカーと言えるでしょう。パナソニックやシャープなどがこのカテゴリーの代表格です。

家電メーカーが取り扱う製品は、さらに「白物家電」と「黒物家電」に大別されます。

白物家電と黒物家電の違い

この分類は、かつての製品の色に由来しています。

| 種類 | 特徴 | 具体的な製品例 |

|---|---|---|

| 白物家電 | 生活に密着し、家事の負担を軽減したり、快適な居住空間を維持したりするための家電製品。かつて白い筐体の製品が多かったことからこう呼ばれる。 | 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジ、炊飯器、掃除機など |

| 黒物家電 | 主に情報や娯楽(エンターテインメント)に関連する家電製品。かつて黒や濃い色の筐体の製品が多かったことからこう呼ばれる。 | テレビ、オーディオ機器(スピーカー、コンポ)、レコーダー、デジタルカメラなど |

白物家電は生活必需品としての性格が強く、買い替え需要が中心となる安定した市場です。近年は、単機能な製品から、IoT技術を活用してスマートフォンと連携したり、AIが使用状況を学習して最適な運転を行ったりする「スマート家電」への進化が著しく、新たな付加価値創出が活発に行われています。

一方、黒物家電は嗜好品としての性格が強く、景気の動向や個人の趣味嗜好に売上が左右されやすい特徴があります。技術の進化が非常に速く、製品のライフサイクルが短いのも特徴です。テレビ市場では4K・8Kといった高画質化、オーディオ市場ではハイレゾ音源やワイヤレス化が進むなど、常に新しい技術が求められます。

かつてはこの分類が明確でしたが、現在ではスマートフォンやタブレットのように、情報機器でありながら生活に不可欠な存在も登場し、両者の境界線は曖昧になりつつあります。家電メーカーは、こうした市場の変化に対応しながら、人々の暮らしをより豊かに、より便利にするための製品開発を続けています。

重電メーカー

重電メーカーは、社会のインフラを支える大規模な電気機械・設備、いわゆる「重電システム」を専門に扱う企業です。具体的には、水力・火力・原子力などの発電所で使われる発電機やタービン、作られた電気を送るための送電・変電設備、工場の生産ラインを動かすための大型モーターや制御装置、鉄道車両やその運行システムなどを開発・製造しています。

総合電機メーカーである日立製作所、東芝、三菱電機は重電事業も主力の一つとしており、専業メーカーとしては富士電機や明電舎などが挙げられます。

重電メーカーのビジネスは、電力会社や鉄道会社、大手製造業といった法人(BtoB)が主な顧客であり、一つひとつのプロジェクトが国家規模になることも珍しくありません。製品は受注生産が基本で、納品までに数年から数十年を要することもあります。そのため、長期的な視点での研究開発や、顧客との信頼関係構築が極めて重要になります。

私たちの生活は、重電メーカーが作る設備によって電気が安定的に供給され、社会システムが正常に機能することで成り立っています。まさに社会の根幹を支える、縁の下の力持ちと言える存在です。近年は、再生可能エネルギーの導入拡大や、電力の安定供給と効率化を実現するスマートグリッド(次世代送電網)の構築など、脱炭素社会の実現に向けた役割がますます大きくなっています。

電子部品メーカー

電子部品メーカーは、スマートフォン、パソコン、自動車、産業機器など、あらゆる電子機器の内部に組み込まれる半導体や電子部品を開発・製造する企業です。完成品を作るメーカー(セットメーカー)に部品を供給するBtoBビジネスが中心で、一般消費者の目に直接触れる機会は少ないですが、現代社会のデジタル化を根底から支える極めて重要な役割を担っています。

この分野には、世界トップクラスのシェアを誇る日本企業が数多く存在します。例えば、積層セラミックコンデンサで世界首位の村田製作所、精密モーターで圧倒的な強みを持つ日本電産(ニデック)、各種センサーやコンデンサを手がけるTDK、セラミック技術を応用した多種多様な部品を製造する京セラなどが代表的です。

電子部品メーカーの強みは、特定の分野に特化した極めて高い技術力です。ナノメートル単位の微細加工技術や、特殊な材料技術など、他社が容易に真似できない「オンリーワン」の技術を持つ企業が多く、それが高い収益性と国際競争力の源泉となっています。

電子機器の高性能化・小型化が進むにつれて、そこに搭載される電子部品にもさらなる小型化、高性能化、省電力化が求められます。5G、AI、IoT、自動運転といった次世代技術の進化は、高性能な電子部品なくしては実現できません。電子部品メーカーは、まさに未来のテクノロジーを形作る上で欠かせないキープレイヤーなのです。

OA機器・パソコンメーカー

OA機器・パソコンメーカーは、企業の業務効率化を支援するオフィスオートメーション(OA)機器や、パーソナルコンピュータ(PC)およびその周辺機器を開発・製造・販売する企業です。

OA機器の代表格は、コピー、プリント、スキャン、FAXなどの機能を一台に集約した複合機です。この分野では、キヤノン、リコー、富士フイルムビジネスイノベーション(旧富士ゼロックス)などが高いシェアを誇ります。

PC分野では、富士通やNECが長年にわたり国内市場をリードしてきましたが、現在はレノボ(NEC・富士通のPC事業を傘下に収める)やデル、HPといった海外勢との競争が激化しています。

この分野のメーカーは、単に機器(ハードウェア)を販売するだけでなく、企業の課題解決に貢献するソリューションビジネスへと事業モデルを転換しています。例えば、複合機をネットワークに接続し、文書管理システムやセキュリティサービスと連携させることで、オフィスのペーパーレス化や情報漏洩対策を支援するといった形です。機器の販売に加えて、保守サービスや消耗品の供給、ソフトウェアの利用料などで継続的に収益を上げる、ストック型ビジネスへのシフトも進んでいます。

精密機械メーカー

精密機械メーカーは、ミクロン(1000分の1ミリ)単位の極めて高い精度が要求される機械や部品、装置を製造する企業です。電機メーカーの中でも、特に光学技術や微細加工技術に強みを持つ企業がこの分野に含まれます。

代表的な製品は、デジタルカメラ、交換レンズ、半導体を製造する際に使われる露光装置(ステッパー)、医療用の内視鏡やCTスキャン装置などです。キヤノンやニコン、オリンパス(現OMデジタルソリューションズ、医療事業は分社化しOMシステムズ)、HOYAなどがこの分野の代表的な企業です。

精密機械分野は、長年の研究開発によって蓄積された技術的ノウハウが参入障壁となるため、特定のニッチ市場で高い世界シェアを持つ企業が多いのが特徴です。例えば、半導体露光装置の分野では、日本のキヤノンやニコンがオランダのASMLと市場を分け合っています。また、医療用の内視鏡市場では、日本のメーカーが世界シェアの大半を占めています。

スマートフォンのカメラ性能向上によりデジタルカメラ市場は縮小傾向にありますが、各社はそこで培った光学技術や画像処理技術を、医療、産業、監視カメラ、宇宙開発といった新たな成長分野に応用することで、事業の多角化を図っています。

AV機器メーカー

AV機器メーカーは、Audio(音響)とVisual(映像)に関連する機器、すなわちオーディオ機器やビジュアル機器を専門に扱う企業です。黒物家電の一分野ですが、特に音と映像の品質にこだわり、趣味性の高い製品を多く手がける企業群を指します。

この分野の筆頭は、ウォークマンや高画質テレビ「BRAVIA」、デジタルカメラ「αシリーズ」などで知られるソニーです。その他、パナソニック(Technicsブランド)、ヤマハ、オンキヨー、JVCケンウッドなどがAV機器メーカーとして知られています。

主な製品には、テレビ、ブルーレイレコーダー/プレーヤー、プロジェクター、デジタルカメラ、ビデオカメラ、オーディオコンポ、スピーカー、ヘッドホンなどがあります。

AV機器市場は、製品のコモディティ化(汎用品化)が進み、海外の低価格メーカーとの競争が厳しい分野です。そのため、日本のメーカーは、4K/8Kの高画質技術、ハイレゾリューション・オーディオ(ハイレゾ)の高音質技術、立体音響技術(Dolby Atmosなど)といった、付加価値の高い技術で差別化を図る戦略をとっています。また、プロ向けの放送用機材や映画制作用カメラなど、高い信頼性と性能が求められるBtoB市場にも力を入れています。

電機メーカー大手 売上高ランキングTOP20

ここでは、日本の電機メーカーの規模感を把握するために、各社が公表している最新の決算情報(主に2024年3月期)に基づいた売上高ランキングTOP20をご紹介します。各社の事業内容や強みもあわせて解説します。

| 順位 | 企業名 | 2023年度売上高(連結) |

|---|---|---|

| 1 | ソニーグループ | 13兆208億円 |

| 2 | 日立製作所 | 9兆7,287億円 |

| 3 | パナソニック ホールディングス | 8兆4,964億円 |

| 4 | デンソー | 7兆1,447億円 |

| 5 | 三菱電機 | 5兆2,570億円 |

| 6 | キヤノン | 4兆1,809億円 |

| 7 | 富士通 | 3兆7,560億円 |

| 8 | NEC | 3兆3,799億円 |

| 9 | 東芝 | 3兆2,158億円 |

| 10 | リコー | 2兆3,488億円 |

| 11 | 日本電産 (ニデック) | 2兆3,471億円 |

| 12 | シャープ | 2兆3,218億円 |

| 13 | 東京エレクトロン | 2兆2,080億円 |

| 14 | TDK | 2兆1,257億円 |

| 15 | 京セラ | 2兆40億円 |

| 16 | 村田製作所 | 1兆6,666億円 |

| 17 | 富士電機 | 1兆1,038億円 |

| 18 | キーエンス | 9,224億円 |

| 19 | ファナック | 8,362億円 |

| 20 | ブラザー工業 | 8,247億円 |

※各社の売上高は、連結の売上高または売上収益を記載しています。キヤノンは2023年12月期、キーエンスは2024年3月20日締め、その他は主に2024年3月期の数値です。

参照:各社決算短信

① ソニーグループ

ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス、金融など多岐にわたる事業を手がけるコングロマリット(複合企業)です。特にゲーム事業(PlayStation)とイメージセンサー事業が収益の柱となっており、エンターテインメントとテクノロジーの融合を強みとしています。

② 日立製作所

社会インフラとITを融合させた「社会イノベーション事業」をグローバルに展開する総合電機メーカーの代表格です。エネルギー、鉄道、ITソリューション(Lumada)などに強みを持ち、BtoB事業へ大きく舵を切っています。

③ パナソニック ホールディングス

家電から住宅設備、車載機器、BtoBソリューションまで幅広く手がけています。近年は、車載用電池や、サプライチェーンを支える「現場プロセスイノベーション」事業に注力しており、事業ポートフォリオの変革を進めています。

④ 三菱電機

FA(ファクトリーオートメーション)システム、昇降機(エレベーター・エスカレーター)、タービン発電機、空調冷熱システム、人工衛星など、各分野で高いシェアを誇る製品を多数持つことが強みです。バランスの取れた事業構成が特徴です。

⑤ 富士通

日本を代表するITサービス企業です。官公庁や金融機関向けのシステムインテグレーション(SI)に強みを持ち、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するサービスを提供。近年はクラウドやAI、スーパーコンピュータ「富岳」の開発などでも知られています。

⑥ キヤノン

カメラやプリンター、複合機などのイメージング技術で世界的に有名です。近年は、そこで培った光学技術を応用し、医療機器(CT、MRIなど)や産業機器(半導体・FPD露光装置など)の分野を強化しています。

⑦ 東芝

エネルギーシステム、社会インフラ、半導体、ビルソリューションなど、重電・インフラ系を中心に事業を展開しています。近年、経営再建を進めており、量子技術やカーボンニュートラル関連など、次世代の技術開発に注力しています。

⑧ NEC

富士通と並ぶ国内大手のITサービス企業です。通信キャリア向けの基地局設備や、生体認証(顔認証・指紋認証)技術で世界トップクラスのシェアを誇ります。セーファーシティ(安全・安心な都市)の実現に向けた事業にも力を入れています。

⑨ キーエンス

工場の自動化に不可欠なセンサーや測定器などのFA(ファクトリーオートメーション)機器メーカーです。顧客に直接提案するコンサルティング営業と、代理店を介さない直販体制、そして驚異的な高収益性で知られています。

⑩ デンソー

世界トップクラスの自動車部品メーカーです。エンジン関連部品からカーエアコン、安全運転支援システムまで幅広く手がけています。CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)と呼ばれる次世代技術への対応を積極的に進めています。

⑪ リコー

オフィス向けの複合機やプリンターで高いシェアを誇ります。近年は、単なる機器販売から脱却し、中小企業のIT環境を支援するデジタルサービスや、360度カメラ「THETA」などの独自製品にも力を入れています。

⑫ 京セラ

ファインセラミックス技術を核に、電子部品、半導体関連部品、スマートフォン、複合機など多角的に事業を展開しています。稲盛和夫氏が築いた「アメーバ経営」という独自の経営哲学でも知られています。

⑬ シャープ

液晶パネル技術で一時代を築いた家電メーカーです。現在は台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業の傘下で経営再建を進め、独自のプラズマクラスター技術を搭載した空調家電や、8Kテレビ、法人向けディスプレイなどを中心に事業を展開しています。

⑭ 富士電機

発電プラントや受変電設備などのエネルギーソリューションと、工場の自動化を支えるパワエレ機器・半導体が事業の二本柱です。特にパワー半導体は、省エネやEV(電気自動車)に不可欠なキーデバイスとして注目されています。

⑮ ブラザー工業

プリンターや複合機、ミシンなどで知られています。家庭用・オフィス用だけでなく、業務用のラベルプリンターや工作機械など、BtoB領域でも強みを発揮しており、安定した収益基盤を築いています。

⑯ オムロン

FA(ファクトリーオートメーション)で使われる制御機器や、家庭用・医療用の血圧計などのヘルスケア機器が主力です。「センシング&コントロール+Think」をコア技術とし、社会課題の解決を目指す企業理念を掲げています。

⑰ TDK

HDD用磁気ヘッドやコンデンサ、インダクタ、リチウムイオン電池など、電子部品・デバイスを幅広く手がけています。磁性技術をコアコンピタンスとし、スマートフォンや自動車、ドローンなどに欠かせない部品を供給しています。

⑱ 横河電機

プラントの生産設備を制御・監視する工業計器(インダストリアル・オートメーション)の分野で世界有数のメーカーです。石油、化学、電力などのプラントの安全・安定操業を支える高い技術力を誇ります。

⑲ 日本電産 (ニデック)

精密小型モーターから大型の産業用モーターまで、ありとあらゆる「回るもの、動くもの」を手がける世界No.1の総合モーターメーカーです。近年は、EV(電気自動車)の駆動用モーターシステム「E-Axle」に特に注力しています。

⑳ 村田製作所

スマートフォンに不可欠な電子部品である積層セラミックコンデンサ(MLCC)で世界シェア約40%を誇る、電子部品業界の巨人です。その他、通信モジュールやセンサーなど、小型・高性能な製品で世界中のエレクトロニクス産業を支えています。

電機メーカー大手 平均年収ランキングTOP10

電機メーカーは、高い技術力と安定した経営基盤から、一般的に給与水準が高い業界として知られています。ここでは、各社が公表している有価証券報告書に基づき、平均年収の高い企業TOP10をランキング形式で紹介します。

| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|

| 1 | キーエンス | 2,279万円 | 36.1歳 |

| 2 | ファナック | 1,348万円 | 41.0歳 |

| 3 | 東京エレクトロン | 1,285万円 | 43.1歳 |

| 4 | ソニーグループ | 1,210万円 | 43.0歳 |

| 5 | パナソニック ホールディングス | 923万円 | 46.1歳 |

| 6 | 日立製作所 | 916万円 | 43.0歳 |

| 7 | オムロン | 898万円 | 45.6歳 |

| 8 | 富士通 | 879万円 | 44.0歳 |

| 9 | 三菱電機 | 836万円 | 41.2歳 |

| 10 | デンソー | 811万円 | 44.4歳 |

※平均年間給与および平均年齢は、各社が提出した最新の有価証券報告書(主に2024年6月提出分)に記載された、提出会社の単体従業員のデータを基にしています。持株会社の場合、実際の事業会社の給与水準とは異なる場合があります。

参照:各社有価証券報告書

① キーエンス

平均年収2,000万円超えと、全業界の中でも突出した給与水準を誇ります。この高年収の源泉は、営業利益率50%超という驚異的な収益性の高さにあります。代理店を介さない直販体制と、顧客の課題を深く理解し付加価値の高いソリューションを提案する営業スタイルが、高い利益率を実現しています。

② ファナック

工場の自動化に用いるNC(数値制御)装置や産業用ロボットで世界的なシェアを誇るメーカーです。高い技術力による製品競争力と、徹底したコスト管理によって、こちらも非常に高い利益率を維持しており、それが従業員の高い給与に還元されています。

③ 東京エレクトロン

半導体を製造するための装置(半導体製造装置)で世界トップクラスのシェアを持つ企業です。半導体市場の活況を背景に業績が好調であり、専門性の高いエンジニアを確保するために高い報酬水準が設定されています。

④ ソニーグループ

ゲーム、音楽、映画といったエンターテインメント事業が好調で、高い収益を上げています。また、世界シェアNo.1のイメージセンサー事業も収益に大きく貢献しています。グローバルに活躍する優秀な人材を惹きつけるため、魅力的な報酬制度が整備されています。

⑤ オムロン

FA(ファクトリーオートメーション)向けの制御機器やヘルスケア機器など、高収益な事業を複数持っていることが高年収の理由の一つです。独自のコア技術を軸に、社会課題解決に貢献する事業を展開しており、やりがいと報酬の両面で魅力的な企業です。

⑥ 日立製作所

総合電機メーカーの中でも、近年はITとインフラを融合させた「社会イノベーション事業」に注力し、高収益なBtoBビジネスへとシフトしています。DXコンサルタントやデータサイエンティストなど、専門性の高い人材の獲得にも積極的で、それに伴い給与水準も高まっています。

⑦ 三菱電機

昇降機やFAシステム、空調など、各事業分野で安定して高い収益を上げていることが、従業員の給与水準を支えています。堅実な経営とバランスの取れた事業ポートフォリオが、安定した高年収につながっています。

⑧ パナソニック ホールディングス

長年の構造改革を経て、車載電池やBtoBソリューションといった成長分野に注力しています。事業の「選択と集中」が進み、収益性が改善してきたことが、年収水準にも反映されています。

⑨ デンソー

世界的な自動車部品メーカーとして、安定した収益基盤を持っています。近年は、CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)という大きな変革期に対応するため、ソフトウェアやAI関連の高度な技術を持つ人材の待遇を強化しています。

⑩ 富士通

ITサービス業界を牽引する企業として、企業のDX化を支える高付加価値なソリューションを提供しています。専門性を評価する人事制度「ジョブ型雇用」の導入などを進めており、高いスキルを持つ人材には相応の報酬が支払われます。

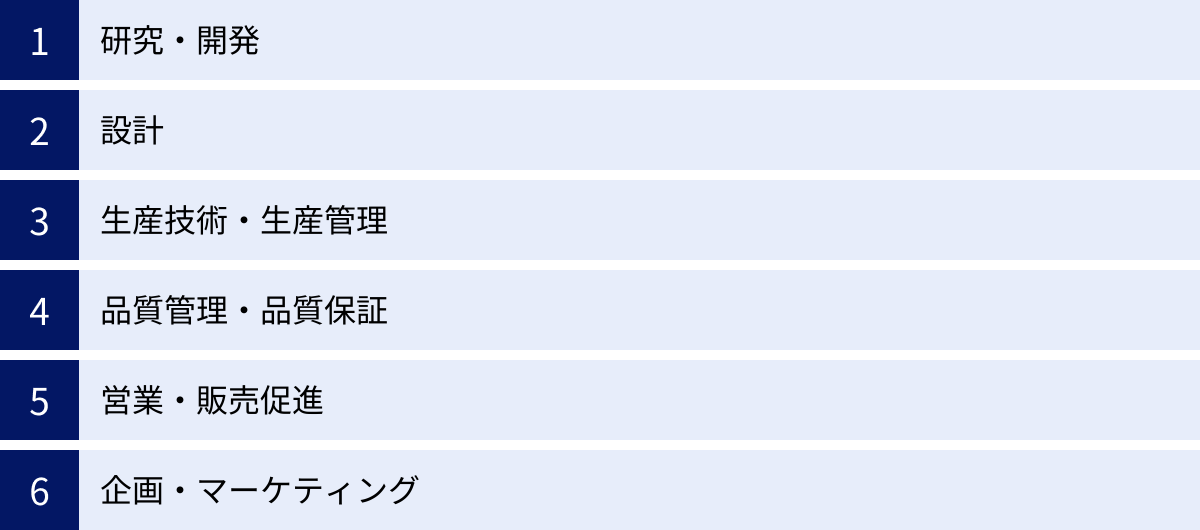

電機メーカーの主な仕事内容

電機メーカーの仕事は、一つの製品が生まれる前の基礎研究から、顧客の手に渡り、使われ続けるまで、非常に多くの工程に分かれています。ここでは、製品ライフサイクルの流れに沿って、代表的な職種とその仕事内容を紹介します。

研究・開発

研究・開発は、未来の製品やサービスにつながる新しい技術の種を生み出す仕事です。数年後から十年以上先を見据え、世の中にまだない革新的な技術の創出を目指します。

- 基礎研究: すぐに製品化に結びつくわけではないが、将来の事業の核となりうる物理現象の解明や、新素材の発見など、学術的な探求に近い領域です。大学や公的研究機関との共同研究も活発に行われます。

- 応用研究・開発: 基礎研究で得られた知見を基に、具体的な製品への応用を目指す段階です。「こんな機能を実現したい」という目標を設定し、それを可能にするための技術的な課題を解決していきます。

具体的な業務としては、最新の技術動向や学術論文の調査、シミュレーション、実験と評価の繰り返し、試作品(プロトタイプ)の製作などが挙げられます。深い専門知識はもちろん、誰もやったことのない課題に粘り強く取り組む探究心や、柔軟な発想力が求められます。

設計

設計は、研究・開発部門が生み出した技術や、企画部門が立案した製品コンセプトを、具体的な「図面」や「仕様」に落とし込んでいく仕事です。量産化できる現実的な製品として形にする、ものづくりの心臓部と言える職種です。設計は、対象によってさらに細分化されます。

- 機構設計(メカ設計): 製品の筐体や内部の構造、部品の配置などを考えます。強度、耐久性、放熱性、デザイン性、組み立てやすさ、コストなど、様々な要素を考慮しながら、CAD(Computer-Aided Design)ツールを駆使して3Dモデルや図面を作成します。

- 回路設計(エレキ設計): 製品の電気的な動作を司る電子回路を設計します。CPUやメモリ、各種センサーなどをどのように接続し、制御するかを考え、回路図を作成し、基板(プリント基板)のパターンを設計します。性能、消費電力、ノイズ対策などが重要なポイントです。

- ソフトウェア設計: 製品に組み込まれるソフトウェア(ファームウェアやアプリケーション)の仕様を決定し、プログラミングを行います。ユーザーインターフェースの設計から、ハードウェアを制御する低レイヤーの処理まで、担当範囲は多岐にわたります。

設計職は、各分野の専門知識に加えて、コスト意識や、後工程である生産技術や品質管理の担当者と円滑に連携するためのコミュニケーション能力も不可欠です。

生産技術・生産管理

生産技術・生産管理は、「良いものを、いかに効率よく、安く、安定的に作るか」を追求する仕事です。設計部門が作った図面を、実際の工場で量産するための体制を構築・維持する重要な役割を担います。

- 生産技術: 高品質な製品を効率的に量産するための生産ラインや製造工程を設計・改善します。新しい製造装置の導入検討、生産ロボットのティーチング、治具(製品の加工や組み立てを補助する器具)の設計などを行います。工場のスマートファクトリー化を推進する役割も担います。

- 生産管理: 「いつまでに、何を、いくつ作るか」という生産計画を立案し、その計画通りに生産が進むように管理します。必要な部品や原材料の調達(購買)、在庫管理、製造現場への生産指示、納期管理などが主な業務です。サプライチェーン全体の最適化を考える視点が求められます。

これらの職種では、製造現場に関する深い知識、問題を発見し解決する能力、そして多くの関係者(設計、品質管理、資材、製造現場など)をまとめる調整力が重要になります。

品質管理・品質保証

品質管理・品質保証は、顧客に信頼される製品を届けるための「最後の砦」です。製品の品質を担保し、ブランドイメージを守るという非常に重要なミッションを担います。

- 品質管理(QC: Quality Control): 製造工程において、製品が定められた品質基準を満たしているかをチェックし、不良品の発生を防ぐ活動です。製造ラインから製品をサンプリングして検査したり、統計的な手法(SQC)を用いて工程に異常がないかを監視したりします。問題が発生した際には、その原因を究明し、再発防止策を講じます。

- 品質保証(QA: Quality Assurance): 製品が出荷される前から、市場に出た後まで、トータルで品質を保証する活動です。設計段階での品質レビュー、部品メーカーの品質指導、製品の信頼性評価試験、顧客からのクレーム対応、法規制(PL法など)への対応などが含まれます。より上流から品質を作り込む視点が求められます。

細かな点に気づく注意力、データを基に論理的に分析する能力、そして何があっても品質を守り抜くという強い責任感が必要な仕事です。

営業・販売促進

営業・販売促進は、自社の製品やサービスを顧客に届け、売上を最大化する仕事です。顧客との最前線に立ち、市場のニーズを社内にフィードバックする重要な役割も担います。

- BtoC営業: 家電量販店などの販売店を回り、自社製品の展示方法を提案したり、販売スタッフ向けの研修を行ったりする「ルート営業」が中心です。

- BtoB営業: 企業や官公庁などの法人顧客に対して、自社の製品やシステムを提案します。近年は、単に製品を売るだけでなく、顧客の経営課題をヒアリングし、それを解決するためのシステムやサービスを組み合わせた「ソリューション営業」の重要性が増しています。

- 海外営業: 海外の代理店や顧客に対して営業活動を行います。語学力はもちろん、現地の商習慣や文化への深い理解が求められます。

- 販売促進: カタログやWebサイトの作成、広告宣伝、展示会への出展、キャンペーンの企画などを通じて、製品の認知度を高め、販売をサポートします。

自社製品に関する深い知識、高いコミュニケーション能力、そして顧客の課題を的確に捉えるヒアリング力と提案力が求められる職種です。

企画・マーケティング

企画・マーケティングは、「どんな製品を作れば売れるのか」を考え、新製品のコンセプトを立案する仕事です。開発の上流工程を担い、プロジェクトの方向性を決定づける重要な役割を担います。

市場調査や競合分析、顧客へのインタビューなどを通じて、消費者の潜在的なニーズ(インサイト)や市場のトレンドを掴みます。そして、その分析結果に基づいて、「ターゲット顧客は誰か」「どのような価値を提供するか」「価格はいくらにするか」といった製品コンセプトを具体化し、開発部門や営業部門に提案します。

製品が完成した後は、どのようなプロモーション戦略で市場に投入するかを計画・実行するのもマーケティングの仕事です。情報収集能力やデータ分析能力、論理的思考力、そして新しいものを生み出す企画力や発想力が鍵となります。

電機メーカーで働くやりがいと魅力

技術の最前線で社会に貢献できる電機メーカーの仕事には、他では得がたい多くのやりがいと魅力があります。ここでは、代表的な4つのポイントを紹介します。

世界中の人々の生活を豊かにできる

電機メーカーで働く最大の魅力の一つは、自分の仕事が世界中の人々の生活を直接的に、あるいは間接的に豊かにしていると実感できることです。

例えば、家電メーカーで省エネ性能の高いエアコンを開発すれば、世界中の家庭の電気代を節約し、快適な暮らしを提供すると同時に、地球環境への負荷低減にも貢献できます。医療機器メーカーで高性能な画像診断装置を開発すれば、病気の早期発見を助け、多くの人の命を救うことにつながります。

また、重電メーカーとして新興国の発電所や送電網の建設に携われば、これまで電気が通っていなかった地域に光を灯し、人々の生活水準の向上や産業の発展を根本から支えることができます。自分の仕事が、社会のインフラとなり、人々の笑顔や安心につながっているという実感は、何物にも代えがたい大きなやりがいとなるでしょう。自分が関わった製品が、国境を越えて多くの人々の役に立っていると感じられるスケールの大きさは、電機メーカーならではの魅力です。

最先端の技術に触れられる

電機業界は、技術革新のスピードが非常に速い世界です。AI、IoT、5G、ロボティクス、パワー半導体、量子コンピューティングなど、ニュースで目にするような最先端の技術が、研究室や工場では日常的に扱われています。

大手電機メーカーは、年間数百億円から一兆円規模の巨額な研究開発投資を行っており、世界トップレベルの研究者やエンジニアが集まる環境が整っています。このような環境に身を置くことで、常に最新の知識やスキルを吸収し、技術者として成長し続けることができます。

例えば、自動運転技術の開発プロジェクトでは、AIによる画像認識技術、ミリ波レーダーなどのセンサー技術、高速通信技術、サイバーセキュリティ技術など、様々な分野の最先端技術が結集します。こうした複合的なプロジェクトに携わることで、自身の専門性を深めると同時に、幅広い技術領域への知見を得られます。知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、これ以上ないほど刺激的で魅力的な職場と言えるでしょう。

スケールの大きな仕事に携われる

電機メーカーが手がける仕事は、その規模が非常に大きいのが特徴です。一つの製品を世に送り出すためには、研究、開発、設計、調達、生産、品質保証、営業、マーケティングなど、社内の無数の部署が連携する必要があります。さらに、部品を供給してくれるサプライヤーや、共同開発を行うパートナー企業など、社外の関係者も多岐にわたります。

こうした多様なバックグラウンドを持つ人々とチームを組み、一つの大きな目標に向かって協力し、困難を乗り越えてプロジェクトを完遂させたときの達成感は格別です。

例えば、新しいスマートフォンの開発プロジェクトでは、何百人ものエンジニアが数年にわたって関わります。あるいは、海外の都市交通システムを受注するプロジェクトでは、現地の政府や企業と交渉を重ねながら、数千億円規模の事業を動かしていくことになります。

若手のうちから責任ある仕事を任される機会も多く、グローバルな舞台で大規模なプロジェクトの一員として活躍できるチャンスが豊富にあります。個人の力だけでは決して成し遂げられない、ダイナミックでスケールの大きな仕事に挑戦したいと考えている人にとって、電機メーカーは非常にやりがいのあるフィールドです。

経営基盤が安定している企業が多い

ランキングで紹介した大手電機メーカーの多くは、創業から数十年、あるいは100年以上の長い歴史を持っています。長年にわたって培われた技術力、国内外で築き上げたブランド力、そして特定の事業に依存しない多角的な事業ポートフォリオによって、比較的安定した経営基盤を築いている企業が多いという特徴があります。

もちろん、近年のグローバル競争の激化や事業再編の動きなど、変化の激しい時代であることは間違いありません。しかし、社会インフラや基幹産業を支える事業を手がけているため、景気の波に左右されにくい安定した収益源を持っている企業も少なくありません。

こうした経営の安定性は、働く側にとって大きな安心材料となります。腰を据えて長期的なキャリアプランを描きやすいだけでなく、充実した福利厚生や研修制度など、社員が安心して働き、成長できる環境が整っている場合が多いです。安定した環境の中で、じっくりと専門性を高め、スケールの大きな仕事に挑戦したい人にとって、電機メーカーは魅力的な選択肢となるでしょう。

電機メーカーで働く3つのメリット

電機メーカーで働くことには、やりがいだけでなく、キャリアやライフプランを考える上で具体的なメリットが数多く存在します。ここでは、特に大きな3つのメリットを掘り下げて解説します。

① 高い年収と充実した福利厚生

電機メーカーで働く大きなメリットとして、高い給与水準と手厚い福利厚生が挙げられます。年収ランキングで示した通り、特に大手メーカーや高収益企業では、日本の平均給与を大きく上回る報酬が期待できます。これは、高い技術力やブランド力に裏打ちされた事業の収益性が、人件費として従業員に還元されているためです。

賞与(ボーナス)も業績に連動して高水準で支給されることが多く、個人の成果や貢献度に応じたインセンティブ制度を導入している企業も増えています。

さらに、給与という直接的な報酬だけでなく、福利厚生の充実度も特筆すべき点です。多くの大手メーカーでは、以下のような制度が整備されており、社員の生活を多角的にサポートしています。

- 住宅関連: 独身寮や社宅が格安で提供されたり、家賃の一部を補助する住宅手当が支給されたりします。これにより、可処分所得が増え、生活にゆとりが生まれます。

- 家族・育児支援: 配偶者や子供に対する家族手当、出産祝い金、育児休業制度(近年は男性の取得率も向上)、短時間勤務制度、企業内保育所の設置など、子育て世代が安心して働ける環境が整っています。

- 自己啓発支援: 資格取得奨励金や、語学学習・大学院通学の費用補助など、社員のスキルアップを後押しする制度も充実しています。

- その他: 社員食堂、保養所(リゾート施設などを安価に利用できる)、財形貯蓄制度、持株会制度、団体保険など、多岐にわたる福利厚生が用意されています。

こうした金銭的・非金銭的なサポートは、社員が仕事に集中し、長期的にキャリアを築いていく上での大きな安心材料となります。

② グローバルに活躍できる

電機メーカーの多くは、売上の半分以上を海外で稼ぐグローバル企業です。製品を世界中に販売しているだけでなく、研究開発拠点、生産工場、販売・サービス拠点も世界各国に展開しています。そのため、日本国内にいながらにしてグローバルな仕事に携わる機会が豊富にあり、希望や適性によっては海外で活躍するチャンスも大いにあります。

例えば、以下のような形でグローバルな経験を積むことができます。

- 海外出張: 海外の顧客との商談、現地の工場の視察、国際的な展示会への参加など、様々な目的で海外に出張する機会があります。

- 海外赴任(駐在): 現地の生産拠点や販売会社のマネジメント、技術指導、マーケティング担当者などとして、数年単位で海外に赴任します。現地の文化やビジネス習慣を肌で感じながら、責任ある立場で仕事を進める経験は、キャリアにおいて大きな財産となります。

- グローバルプロジェクト: 日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、世界各地の拠点のメンバーとオンラインで連携し、一つのプロジェクトを進めることも日常的です。多様な国籍や文化背景を持つ同僚と協働する中で、語学力だけでなく、異文化コミュニケーション能力やグローバルな視点が自然と身につきます。

将来的に世界を舞台に仕事をしたい、多様な価値観に触れながら成長したいと考えている人にとって、電機メーカーは理想的な環境と言えるでしょう。

③ 社会貢献性が高い

自分の仕事が社会の役に立っているという実感は、働く上での大きなモチベーションになります。その点において、電機メーカーの仕事は非常に高い社会貢献性を有しています。

- 社会インフラの構築・維持: 発電、送電、交通、通信、水処理といった社会の根幹をなすインフラシステムは、電機メーカーの技術なくしては成り立ちません。自分の仕事が、人々の当たり前の日常を支えているという誇りを感じることができます。

- 社会課題の解決: 電機メーカーは、自社の技術力を活かして、現代社会が抱える様々な課題の解決に取り組んでいます。

- 環境・エネルギー問題: 省エネ性能の高い製品開発、再生可能エネルギー関連機器(太陽光パネル、蓄電池など)、スマートグリッドの構築などを通じて、脱炭素社会の実現に貢献します。

- 医療・ヘルスケア: 高度な医療機器(MRI、CT、内視鏡など)の開発によって医療の質の向上に貢献したり、ウェアラブルデバイスや健康管理サービスで人々の健康増進をサポートしたりします。

- 防災・減災: 災害を監視するシステムや、災害時にも機能を維持する通信・電力インフラを提供し、人々の安全・安心を守ります。

自社の利益追求だけでなく、事業活動そのものがSDGs(持続可能な開発目標)の達成につながっている企業も多く、社会的な意義の大きな仕事に携われることは、働く上での大きな魅力であり、メリットです。

電機メーカーで働く3つのデメリット

多くの魅力がある一方で、電機メーカーで働く上では、あらかじめ理解しておくべき注意点やデメリットも存在します。ここでは、代表的な3つのデメリットについて解説します。

① 地方や海外での勤務になる可能性がある

これはメリットの裏返しでもありますが、グローバルに事業を展開し、国内にも多くの生産拠点を持つ電機メーカーでは、必ずしも都市部の本社で働けるとは限らないという点を理解しておく必要があります。

- 地方勤務: メーカーの根幹である工場や、特定の技術に特化した研究所は、広い土地を確保しやすい地方都市やその郊外に立地していることが多くあります。そのため、生産技術、製造、品質管理、一部の研究開発職などでは、地方での勤務がキャリアのスタートとなるケースが少なくありません。生活コストが安い、自然が豊かといったメリットもありますが、都会での生活を望む人にとってはデメリットと感じられるでしょう。

- 海外勤務: グローバルに活躍できるチャンスがある一方で、自身の希望とは関係なく、キャリアパスの一環として海外赴任を命じられる可能性もあります。特に総合職として入社した場合、数年ごとのジョブローテーションで国内外を転々とすることも考えられます。

自身のライフプラン(結婚、子育て、親の介護など)と、勤務地の可能性を照らし合わせ、キャリアを通じて転勤の可能性があることを受け入れられるか、事前に考えておくことが重要です。

② 年功序列の文化が残る企業もある

電機メーカーの多くは、長い歴史を持つ伝統的な日本企業です。近年は、成果主義やジョブ型雇用の導入が進み、若手でも実力があれば抜擢される機会が増えてきてはいるものの、依然として年功序列の風土が根強く残っている企業も少なくありません。

年功序列の文化には、以下のような側面があります。

- 評価・昇進: 勤続年数に応じて役職や給与が上がっていく傾向が強く、実力や成果がすぐに処遇に反映されにくい場合があります。「若いうちからバリバリ成果を出して、早期に高いポジションに就きたい」という意欲の強い人にとっては、もどかしさを感じるかもしれません。

- 意思決定プロセス: 稟議書を回して多くの部署の承認を得るなど、意思決定に時間がかかる傾向があります。ボトムアップの文化を重視する一方で、新しいことへの挑戦には慎重な姿勢が見られることもあります。

- 組織風土: 上下関係が厳格で、比較的フォーマルなコミュニケーションが求められる職場もあります。自由闊達な議論よりも、組織の和や秩序が重んじられる雰囲気になじめない人もいるでしょう。

もちろん、これはすべての企業に当てはまるわけではなく、企業文化は会社ごと、あるいは同じ会社でも部署ごとに大きく異なります。インターンシップやOB/OG訪問などを通じて、志望する企業のリアルな雰囲気を掴むことが大切です。

③ 事業再編や売却のリスクがある

「経営基盤が安定している」というメリットがある一方で、現代の電機メーカーは、グローバルな競争環境の激化に対応するため、常に事業ポートフォリオの見直しを迫られています。これは「選択と集中」と呼ばれ、企業の持続的な成長には不可欠な戦略ですが、働く社員にとってはキャリアに大きな影響を及ぼすリスクとなり得ます。

具体的には、以下のような事態が起こりえます。

- 事業売却: 自社が所属している事業部が、他社に売却されるケースです。この場合、社員は売却先の企業へ転籍することになります。給与体系や福利厚生、企業文化が大きく変わる可能性があり、キャリアプランの再構築を余儀なくされることがあります。

- 分社化・子会社化: 特定の事業部が独立した会社(子会社)として切り出されるケースです。親会社との関係性は維持されますが、待遇などが変わる可能性があります。

- 早期退職者の募集: 収益性が悪化した事業部門などで、人員削減のために早期退職制度が実施されることもあります。

一昔前のように「一度入社すれば定年まで安泰」という時代は終わり、大手電機メーカーといえども、会社の事業戦略の変化によって自身の働く環境が大きく変わる可能性があるという現実は、デメリットとして認識しておく必要があります。企業選びの際には、安定性だけでなく、将来性のある成長事業に注力しているかどうかも重要な判断基準となります。

電機メーカー業界の現状と今後の動向

電機メーカー業界は今、100年に一度とも言われる大きな変革期の真っ只中にあります。ここでは、業界が直面している現状の課題と、これから先の未来を形作るであろう重要なトレンドについて解説します。

業界の現状と課題

日本の電機メーカーが再び成長軌道に乗るためには、いくつかの重要な課題を乗り越える必要があります。

BtoB事業へのシフト

かつて日本の電機メーカーの代名詞であったテレビやオーディオ、白物家電といったBtoC(消費者向け)事業は、韓国・中国メーカーとの激しい価格競争にさらされ、収益を上げることが難しい事業領域となっています。そこで、多くの大手メーカーは、より高い技術力や専門性が求められ、利益率の高いBtoB(法人向け)事業へと経営資源をシフトさせています。

具体的には、工場の生産性を向上させるFA(ファクトリーオートメーション)システム、社会インフラを支えるエネルギー・交通システム、企業のDXを支援するITソリューション、EV(電気自動車)や自動運転に不可欠な車載部品・センサーなどが、現在の主要な収益源となっています。この「脱・家電」と「BtoBへの注力」は、日本の電機メーカーの現状を象徴する最も大きな変化です。

海外メーカーの台頭と競争激化

BtoCだけでなく、BtoBの領域でもグローバルな競争は激化しています。特に、中国のファーウェイ(通信機器)や、台湾のTSMC(半導体受託製造)のように、特定の分野で圧倒的な力を持つ海外企業が台頭しています。また、GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表されるアメリカの巨大ITプラットフォーマーは、ハードウェアの領域にも進出し、業界の垣根を越えた競争を引き起こしています。

こうした中で日本の電機メーカーが勝ち抜くためには、価格競争に陥りやすい汎用的な製品から脱却し、他社が容易に真似できない高付加価値な製品・サービス(半導体製造装置、精密モーター、高性能センサーなど)に特化していくことが不可欠です。

国内市場の縮小

日本の国内市場は、少子高齢化による人口減少に伴い、長期的な縮小傾向にあります。特に家電製品は、ほとんどの世帯に行き渡っており(普及率の飽和)、大きな需要の伸びは期待できません。この構造的な課題を克服するためには、海外市場の開拓が絶対条件となります。

今後の動向と将来性

厳しい課題に直面する一方で、電機メーカーには新たな成長の機会も広がっています。今後の業界の将来性を占う上で重要な3つのキーワードを見ていきましょう。

AIやIoT技術の活用

今後の電機メーカーの成長を左右する最大の鍵は、AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)の活用です。あらゆる「モノ」がインターネットにつながり、そこから収集される膨大なデータをAIが分析することで、これまでになかった新しい価値やサービスを生み出すことができます。

- スマートホーム: 家電同士が連携し、住人の生活パターンを学習して自動で最適な環境を提供する。

- スマートファクトリー: 工場内の機械やロボットが互いに通信し、生産状況をリアルタイムで最適化する。

- コネクテッドカー: 車が常にインターネットに接続され、渋滞情報や安全支援、エンターテインメントなどのサービスを提供する。

- 予知保全: 機械や設備にセンサーを取り付け、故障の兆候をAIが検知して事前にメンテナンスを行う。

このように、単にハードウェア(モノ)を作るだけでなく、ソフトウェアやサービス(コト)を組み合わせて顧客にソリューションを提供する「コトづくり」への転換が、今後のビジネスモデルの主流となっていきます。

海外市場のさらなる開拓

縮小する国内市場を補うため、海外市場、特に経済成長が著しいアジア、アフリカ、中南米といった新興国市場の開拓がますます重要になります。これらの地域では、これから電力網や交通網、通信網といった社会インフラの整備が本格化するため、日本の重電メーカーや通信機器メーカーにとっては大きなビジネスチャンスとなります。

また、経済成長に伴って所得水準が向上した中間層をターゲットに、現地のニーズに合わせた家電製品やサービスを展開することも重要です。そのためには、グローバルな視点を持ち、現地の文化や商習慣を深く理解した上でビジネスを展開できる人材が不可欠です。

M&Aや事業再編の活発化

変化の速い時代に対応し、自社の競争力を高めるために、M&A(企業の合併・買収)や事業再編は今後さらに活発化していくと予想されます。

自社の弱みを補完したり、新たな成長領域に進出したりするために、優れた技術を持つ国内外のベンチャー企業を買収する動きが加速するでしょう。一方で、自社のコア事業とシナジーが薄い非注力事業は、売却やカーブアウト(事業の一部を切り出して独立させること)によって切り離し、そこで得た資金を成長分野へ再投資する動きも続きます。

こうしたダイナミックな事業の入れ替えを通じて、各社はより筋肉質で競争力のある企業体質へと変貌を遂げていくことになります。

電機メーカーに向いている人の特徴

多様な職種と事業領域を持つ電機メーカーでは、様々な個性や強みを持つ人材が活躍できます。その中でも、特に活躍が期待される人の共通した特徴を4つ紹介します。

モノづくりが好きで探究心がある人

電機メーカーの原点は、やはり「モノづくり」にあります。「どうすればもっと良い製品が作れるだろうか」「この技術を使えば、世の中のこんな課題を解決できるのではないか」といった、製品や技術に対する純粋な興味・関心が、仕事のモチベーションの源泉となります。

特に、研究・開発、設計、生産技術といった技術系の職種では、この探究心が不可欠です。目の前の課題に対して「なぜこうなるのか?」と深く掘り下げて考え、粘り強く試行錯誤を繰り返せる人。自分の手で新しい価値を生み出すことに喜びを感じられる人。そんな「モノづくり」への情熱を持った人が、電機メーカーでは輝くことができます。

新しい技術や知識の学習が好きな人

電機業界は、技術の陳腐化が非常に速い世界です。昨日までの常識が、今日にはもう古くなっているということも珍しくありません。そのため、一度身につけた知識やスキルに安住することなく、常に新しい技術トレンドや専門分野の動向を追いかけ、自ら学び続ける姿勢が強く求められます。

例えば、機械系のエンジニアであっても、AIやソフトウェアに関する基本的な知識がなければ、これからの製品開発はできません。また、文系の営業職や企画職であっても、自社が扱う最先端技術の仕組みや可能性を理解していなければ、顧客に付加価値の高い提案はできません。

好奇心旺盛で、社内外の研修やセミナーに積極的に参加したり、専門書を読んだりして、自らをアップデートし続けることができる人は、変化の激しい電機メーカーで長く活躍し続けることができるでしょう。

グローバルな視点を持つ人

多くの電機メーカーにとって、市場、競合、サプライヤー、そして同僚も、すべてがグローバルです。そのため、国籍や文化、価値観の違いを尊重し、多様な人々と円滑にコミュニケーションを取りながら仕事を進められる、グローバルな視点が不可欠です。

高い語学力(特に英語)があれば、活躍の場が大きく広がることは間違いありません。しかし、それ以上に重要なのは、異文化への理解と、物事を日本の常識だけで判断しない柔軟な思考です。海外のニュースや情勢に関心を持ち、世界の中で日本や自社がどのような立ち位置にあるのかを客観的に捉えられる人は、海外営業やグローバルなプロジェクトマネジメントといった分野で大きな強みを発揮できます。

チームで協力して目標を達成したい人

電機メーカーの仕事は、一人の天才がすべてを成し遂げる世界ではありません。一つの製品やシステムを完成させるためには、研究、設計、生産、営業など、異なる専門性を持つ多くの人々が協力し、それぞれの役割を果たす「チームワーク」が何よりも重要です。

自分の専門分野を極めることはもちろん大切ですが、同時に、他の分野の専門家の意見に耳を傾け、尊重する姿勢が求められます。部署間の壁を越えて積極的に連携し、時には意見を戦わせながらも、最終的にはチーム全体の目標達成のために貢献できる協調性。自分のことだけでなく、プロジェクト全体の成功を考えて行動できる人は、電機メーカーという大きな組織の中で信頼され、より大きな仕事を任されるようになるでしょう。

電機メーカーへの就職・転職でよくある質問

ここでは、電機メーカーへの就職や転職を考えている方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

就職に有利な学部は?

電機メーカーは多様な職種があるため、文系・理系問わず幅広い学部出身者が活躍しています。

- 理系学部: 電気電子工学、機械工学、情報工学、物理学、化学、材料工学などは、メーカーの根幹をなす技術職(研究開発、設計、生産技術など)と専門性が直結するため、非常に有利と言えます。特に研究開発職では、より高度な専門性が求められるため、大学院(修士・博士課程)了者が優遇される傾向にあります。

- 文系学部: 経済学部、経営学部、商学部、法学部、外国語学部などの出身者は、営業、企画・マーケティング、経理、人事、法務といった管理部門・事務系職種での活躍が期待されます。BtoBのソリューション営業やグローバルな事業企画などでは、論理的思考力や語学力が大いに活かせます。

近年は、AIやデータサイエンスの知識を持つ人材の需要が文理を問わず高まっています。 学部での専攻に加えて、個人でプログラミングやデータ分析を学んだ経験なども大きなアピールポイントになります。

ホワイト企業の見分け方は?

「ホワイト企業」の定義は人それぞれですが、一般的に「働きやすい環境の企業」を見分けるには、以下のような客観的なデータや情報を参考にすることをおすすめします。

- 定量データのチェック: 企業の採用サイトや就職情報サイト、有価証券報告書などで公開されている、「平均勤続年数」「月平均所定外労働時間(残業時間)」「有給休暇の平均取得日数」「育児休業取得率(特に男性)」「3年後離職率」といったデータを確認しましょう。平均勤続年数が長く、残業が少なく、休暇が取りやすい企業は、働きやすい環境である可能性が高いです。

- 福利厚生制度の確認: 住宅手当や寮・社宅の有無、研修制度の充実度、フレックスタイム制や在宅勤務制度の導入状況などを確認しましょう。制度があるだけでなく、実際にどの程度利用されているかをOB/OG訪問などで確認できるとさらに良いでしょう。

- 企業のIR情報: 投資家向けのIR(Investor Relations)情報を見ることで、その企業の経営状況や将来性を客観的に判断できます。業績が安定し、成長分野への投資を積極的に行っている企業は、雇用の安定性も高いと考えられます。

- 口コミサイトの活用: 実際に働いている(いた)社員の生の声が書かれている口コミサイトは参考になります。ただし、個人の主観やネガティブな意見に偏る傾向もあるため、複数のサイトを比較し、あくまで参考情報として鵜呑みにしないことが大切です。

未経験からでも転職できる?

結論から言うと、未経験から電機メーカーへの転職は可能ですが、職種によって難易度は大きく異なります。

- 比較的転職しやすい職種: 営業、人事、経理といった職種は、他業界での経験が活かしやすい場合があります。例えば、異業種の法人営業で高い実績を上げてきた人であれば、電機メーカーのBtoB営業でもそのスキルを評価される可能性があります。

- ポテンシャルが重視される第二新卒: 社会人経験が3年未満程度の第二新卒であれば、これまでの経験よりもポテンシャルや学習意欲が重視されるため、未経験の職種に挑戦できる可能性は十分にあります。

- 専門性が求められる技術職: 研究開発や設計といった専門性の高い技術職は、実務経験が重視されるため、全くの未経験からの転職は非常にハードルが高いのが現実です。ただし、IT業界のSEが組み込みソフトウェア開発に転職するなど、親和性の高いスキルや経験があれば、キャリアチェンジは可能です。

未経験から転職を目指す場合は、なぜ電機メーカーで、なぜその職種に就きたいのかという強い志望動機と、転職後に活かせるポータブルスキル(コミュニケーション能力、問題解決能力など)を明確にアピールすることが重要です。

まとめ

本記事では、日本の基幹産業である電機メーカーについて、その種類から仕事内容、ランキング、働く魅力、そして今後の動向まで、包括的に解説してきました。

この記事の要点をまとめます。

- 電機メーカーは、家電から社会インフラ、電子部品まで、電気を動力とするあらゆる製品を手がける企業の総称です。

- 近年は、家電などのBtoC事業から、ITソリューションやFA、車載部品といった高収益なBtoB事業へのシフトが進んでいます。

- 売上高ではソニーグループや日立製作所、年収ではキーエンスやファナックなどが業界をリードしています。

- 仕事内容は、研究開発から設計、生産、営業、企画まで多岐にわたり、多様な専門性を持つ人材がチームで協力してモノづくりを進めています。

- 「世界中の人々の生活への貢献」「最先端技術」「スケールの大きな仕事」「安定した経営基盤」など、働く魅力が多い一方で、「勤務地の可能性」「年功序列の文化」「事業再編のリスク」といった側面も存在します。

- 今後は、AI・IoTの活用による「コトづくり」への転換、海外市場の開拓、積極的なM&Aが業界の成長を左右する鍵となります。

電機メーカーは、グローバルな競争の激化やデジタル化の波など、大きな変革期を迎えています。しかし、その根底にある高い技術力と、社会を支えるという使命は揺らぐものではありません。むしろ、DXやGXといった新たな社会の要請に応えることで、その重要性はますます高まっていくでしょう。

この記事が、電機メーカーという巨大で魅力的な業界への理解を深め、皆様自身のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。