日本の基幹産業である製造業は、現在、人手不足、設備の老朽化、国際競争の激化、そして急速なデジタル化の波といった、数多くの課題に直面しています。これらの課題を乗り越え、持続的な成長を遂げるためには、生産性向上や新たな事業展開への投資が不可欠です。しかし、多くの中小企業にとって、そのための資金調達は大きなハードルとなっています。

このような状況で、非常に強力な味方となるのが、国や地方自治体が提供する「補助金」です。補助金は、企業の新たな挑戦を資金面で支援する制度であり、返済の必要がないため、設備投資や研究開発、DX推進などのハードルを大きく下げてくれます。

本記事では、2024年最新の情報に基づき、製造業の中小企業が活用できる主要な補助金を網羅的に解説します。補助金を活用する目的やメリット、申請する上での注意点、採択率を上げるためのポイントまで、具体的かつ分かりやすく掘り下げていきます。この記事を通じて、自社に最適な補助金を見つけ、事業成長の大きな一歩を踏み出すための知識を深めていきましょう。

目次

製造業が補助金を活用する主な目的

製造業が補助金を活用する背景には、業界特有の深刻な課題と、それを乗り越えようとする前向きな意志があります。単なる資金援助としてだけでなく、事業の変革を促す起爆剤として、補助金は多様な目的で活用されています。ここでは、製造業が補助金を活用する主な5つの目的について、その背景とともに詳しく解説します。

設備投資や機械の導入

製造業において、設備や機械は事業の根幹をなす要素です。生産性の向上、製品品質の安定化、そしてコスト削減を実現するためには、最新鋭の設備への投資が欠かせません。これが、製造業が補助金を活用する最も代表的な目的の一つです。

多くの工場では、長年使用してきた機械の老朽化が深刻な問題となっています。古い設備は生産効率が低いだけでなく、故障のリスクが高く、修理費用やダウンタイムによる損失も大きくなります。また、熟練工の高齢化や退職が進む中で、彼らの技術やノウハウを代替する高度な機械の導入は急務です。

具体的には、以下のような設備投資に補助金が活用されています。

- 高精度なNC工作機械やマシニングセンタの導入: より複雑で精密な加工を可能にし、製品の付加価値を高めます。

- 産業用ロボットや自動化ラインの構築: 人手不足が深刻な組み立てや搬送、検品といった工程を自動化し、24時間稼働による生産量の大幅な向上と省人化を実現します。

- 最新の3Dプリンターの導入: 試作品製作の期間とコストを劇的に削減し、開発スピードを加速させます。

- 高効率な省エネ型設備の導入: エネルギーコストの削減に直結し、企業の収益性を改善すると同時に、環境負荷の低減にも貢献します。

これらの設備投資は、数千万円から時には億単位の資金が必要となるため、中小企業が自己資金だけで実行するのは容易ではありません。補助金を活用することで、投資負担を1/2から2/3程度に軽減でき、投資回収期間を大幅に短縮することが可能になります。これにより、これまで資金面で躊躇していた大胆な設備更新が現実のものとなり、企業の競争力を根底から強化するきっかけとなるのです。

IT化やDX化の推進

現代の製造業において、デジタル技術の活用は避けて通れない経営課題です。「勘と経験」に頼った旧来の生産方式から脱却し、データを活用した客観的で迅速な意思決定を実現するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、生き残りのための必須条件となりつつあります。

しかし、多くの中小製造業では、どこから手をつければ良いのか分からない、導入コストが高い、IT人材がいないといった理由で、DX化が遅れているのが実情です。こうした状況を打破するために、補助金が大きな役割を果たします。

補助金を活用したIT化・DX化の具体例は多岐にわたります。

- 生産管理システム(MES)の導入: 各工程の進捗状況、設備の稼働状況、品質情報などをリアルタイムで「見える化」し、生産計画の最適化や納期管理の精度向上を実現します。

- ERP(統合基幹業務システム)の導入: 生産、販売、在庫、会計といった基幹業務の情報を一元管理し、部門間の連携を強化。経営状況を即座に把握し、迅速な経営判断を支援します。

- IoTセンサーの活用: 既存の機械にセンサーを取り付け、稼働データや異常振動などを収集。AIで分析することで、故障の予兆を検知する「予知保全」を可能にし、突然のライン停止を防ぎます。

- クラウド型CAD/CAM/CAEの導入: 設計データをクラウド上で共有し、協力会社との連携をスムーズにします。また、高度なシミュレーションにより、試作品製作前の品質検証を可能にします。

これらのITツールやシステム導入は、単なる業務効率化に留まりません。蓄積されたデータを分析することで、新たな改善点を発見したり、顧客のニーズに基づいた新製品開発に繋げたりと、新たな価値創出の源泉となります。補助金は、この未来への投資を後押しし、中小製造業がデジタル時代を勝ち抜くための強力な武器となります。

新事業の展開や販路開拓

既存事業の市場が縮小したり、技術の陳腐化が進んだりする中で、持続的な成長を続けるためには、新たな収益の柱となる新事業への挑戦や、これまでリーチできていなかった顧客層への販路開拓が不可欠です。

例えば、長年培ってきた精密加工技術を応用して、成長市場である医療機器や航空宇宙分野の部品製造に参入するケースが考えられます。あるいは、BtoB事業で培った製品開発力を活かし、一般消費者向けのオリジナル製品を開発し、ECサイトを通じて直接販売(BtoC)に乗り出すといった展開も考えられます。

しかし、新事業の展開には、市場調査、研究開発、試作品製作、設備投資、そしてマーケティングといった多岐にわたる費用が発生し、大きなリスクを伴います。特に、既存事業で利益が出ている状況では、不確実性の高い新事業への投資判断は難しいものです。

ここで補助金が活用されます。補助金は、こうした挑戦に伴う金銭的リスクを低減し、経営者が「思い切った一歩」を踏み出す勇気を与えてくれます。具体的には、以下のような経費が補助対象となります。

- 新製品・新技術の開発費用

- 新規事業に必要な機械装置の購入費用

- 展示会への出展費用や、新製品の広告宣伝費用

- ECサイトの構築費用やWebマーケティング費用

- 海外市場調査や、外国語のWebサイト・パンフレット作成費用

補助金を活用して新事業を成功させることは、企業の収益構造を多角化し、経営の安定性を高めることに直結します。一つの事業に依存するリスクを分散し、変化の激しい時代を乗り越えるための強固な基盤を築く上で、補助金は極めて有効な手段です。

研究開発や新商品の開発

製造業の競争力の源泉は、他社には真似できない独自の技術力や、市場のニーズを的確に捉えた魅力的な製品にあります。これを生み出すのが研究開発(R&D)活動です。

大手企業のように潤沢な研究開発費を投じることが難しい中小企業にとって、補助金はまさに「恵みの雨」となります。画期的なアイデアや技術の種を持っていても、それを形にするための研究設備や材料費、人件費がネックとなり、開発を断念せざるを得ないケースは少なくありません。

補助金は、以下のような研究開発フェーズで幅広く活用できます。

- 基礎研究・応用研究: 新素材の探索や、既存技術の新たな可能性を探るための研究活動。

- 技術開発: アイデアを具現化するための技術的な課題を解決し、実用化の目処を立てる活動。

- 試作品(プロトタイプ)の開発: 設計した製品を実際に形にし、性能やデザイン、ユーザビリティを検証する活動。

- 実証実験: 開発した技術や製品が、実際の使用環境で想定通りの性能を発揮するかを検証する活動。

これらの活動にかかる専門家への謝礼、原材料費、外注加工費、技術導入費などが補助対象となります。補助金を活用することで、これまで「夢物語」だった革新的な製品開発に挑戦する道が開かれます。研究開発への投資は、すぐに利益に結びつかない場合も多いですが、将来の企業価値を大きく左右する重要な活動であり、補助金はその息の長い取り組みを支える生命線となるのです。

事業承継や引継ぎ

現在、多くの中小製造業が経営者の高齢化と後継者不足という深刻な問題に直面しています。優れた技術やノウハウ、そして大切な取引先を持っていても、事業を引き継ぐ人がいなければ、廃業を選択せざるを得ません。これは、個々の企業にとってはもちろん、日本の産業全体にとっても大きな損失です。

この課題を解決するため、国は事業承継を強力に推進しており、その一環として補助金制度を設けています。補助金は、親族内承継、従業員への承継、そしてM&Aによる第三者への承継など、様々な形の引継ぎを支援します。

具体的には、以下のような目的で活用されています。

- M&Aにかかる専門家費用の補助: M&Aは法務、税務、財務など専門的な知識が不可欠であり、仲介会社や弁護士、公認会計士などへの依頼費用が高額になりがちです。補助金はこれらの費用負担を軽減します。

- 承継後の新たな取り組みへの支援: 事業を引き継いだ後継者が、経営革新のために行う設備投資や販路開拓、IT化などの取り組みを支援します。これにより、事業の引継ぎを単なる「維持」ではなく、「成長の機会」と捉えることができます。

- 既存事業の整理・廃業費用の補助: 複数の事業を行っている場合に、不採算事業を整理・廃業し、主力事業に経営資源を集中させる際の費用を補助することもあります。

事業承継は、単に株式や代表権を移すだけではありません。経営理念や技術、従業員の雇用、そして企業の未来を次世代に託す、非常に重要で複雑なプロセスです。補助金は、このプロセスを円滑に進め、承継後の事業がさらに発展していくための経済的基盤を提供し、価値ある事業が未来へと受け継がれていくことを後押しします。

【2024年最新】製造業が使える補助金12選

製造業が活用できる補助金は、国が主体となって全国規模で公募するものから、各都道府県や市区町村が独自に実施するものまで、数多く存在します。ここでは、2024年時点で製造業の中小企業が特に注目すべき代表的な補助金を12種類厳選して紹介します。それぞれの目的や特徴を理解し、自社の課題解決に最も適した補助金を見つけましょう。

なお、公募期間や要件は頻繁に更新されるため、申請を検討する際は必ず各補助金の公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

| 補助金名 | 主な目的 | 補助上限額(代表的な枠) | 補助率(代表的な枠) | 主な対象経費の例 |

|---|---|---|---|---|

| ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善 | 750万円~5,000万円 | 1/2 or 2/3 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費 |

| 事業再構築補助金 | 新分野展開、事業転換、業態転換など | 2,000万円~1.5億円 | 1/2 or 2/3 | 建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費 |

| IT導入補助金 | ITツール導入による業務効率化、DX推進 | 5万円~450万円 | 1/2~3/4 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓、生産性向上の取り組み | 50万円~250万円 | 2/3 or 3/4 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費 |

| 中小企業省力化投資補助金 | 人手不足解消に資する省力化製品の導入 | 200万円~1,500万円 | 1/2 | 製品本体価格、導入経費(設置作業・運搬費、講習費) |

| 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 省エネ設備の導入 | 1億円~20億円 | 1/3~2/3 | 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器等の設備費 |

| 事業承継・引継ぎ補助金 | 事業承継、M&Aに伴う新たな取り組み | 400万円~800万円 | 1/2 or 2/3 | M&A専門家費用、設備投資費、販路開拓費 |

| 海外展開・JAPANブランド育成支援等事業費補助金 | 海外展開、新商品・デザイン開発 | 500万円 | 2/3 | 新商品開発費、専門家謝金、旅費、通訳・翻訳費 |

| 【東京都】躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 更なる発展に向けた大規模な設備投資 | 1億円 | 1/2~2/3 | 機械装置、器具備品、ソフトウェアの導入・製作・リース費 |

| 【愛知県】中小企業者等デジタル化・IT化促進事業費補助金 | デジタル化・IT化による生産性向上 | 100万円 | 1/2 | ソフトウェア購入・開発費、情報処理サービス利用料 |

| 【大阪府】DX推進補助金 | デジタル技術を活用した事業変革 | 750万円 | 1/2 | 専門家経費、システム開発・導入費、設備導入費 |

| 【福岡県】福岡市 ものづくり支援ステップアップ事業補助金 | 新技術・新製品開発、販路開拓 | 200万円 | 2/3 | 研究開発費、機械装置費、専門家経費、販路開拓費 |

① ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

「ものづくり補助金」は、中小製造業にとって最も知名度が高く、活用されている補助金の一つです。その名の通り、革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善を目的とした設備投資などを支援します。単なる設備の買い替えではなく、「革新性」が求められる点が大きな特徴です。

- 概要: 働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入といった制度変更に対応するため、中小企業が行う革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援します。

- 対象経費: 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費などが対象です。

- 補助上限額・補助率: 申請する枠(通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル市場開拓枠など)によって異なります。補助上限額は750万円〜5,000万円、補助率は1/2または2/3が基本となります。(参照:ものづくり補助金総合サイト)

- ポイント: 事業計画書において、自社の取り組みがどのように生産性を向上させ、どのような新規性・革新性があるのかを具体的に示すことが採択の鍵となります。

② 事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を契機に創設された大規模な補助金です。ポストコロナ時代を見据え、思い切った事業の再構築、すなわち新分野への展開、事業転換、業態転換などに挑戦する企業を支援します。

- 概要: 経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

- 対象経費: 補助対象となる経費の範囲が広く、建物の建設・改修費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費、研修費など、幅広い投資が対象となります。

- 補助上限額・補助率: 申請枠(成長枠、グリーン成長枠、産業構造転換枠など)が多数あり、要件も複雑ですが、補助上限額は2,000万円〜最大1.5億円と非常に高額です。補助率は多くの場合1/2または2/3です。(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

- ポイント: これまでの事業とは異なる分野への挑戦が基本となるため、市場調査に基づいた事業の将来性や、実現可能性を詳細に示した計画が求められます。

③ IT導入補助金

DX推進の流れを受け、企業のITツール導入を支援する補助金です。製造業においては、生産管理システムやCAD/CAM、勤怠管理システムなどの導入に活用できます。

- 概要: 中小企業が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートします。

- 対象経費: あらかじめ事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するITツール(ソフトウェア、クラウドサービス)の導入費用が対象です。ハードウェアの購入費用は対象外となることが多いですが、一部の枠ではPCやタブレット、レジなども対象となります。

- 補助上限額・補助率: 申請枠(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)により異なりますが、補助上限額は5万円〜450万円、補助率は1/2〜3/4です。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

- ポイント: 申請はIT導入支援事業者と共同で行う必要があります。まず自社の課題を解決できるITツールを探し、そのツールを提供しているIT導入支援事業者に相談することから始めます。

④ 小規模事業者持続化補助金

従業員数が少ない小規模事業者(製造業その他では20人以下)を対象とした補助金です。比較的申請しやすく、新たな販路開拓や生産性向上のための小規模な投資に幅広く利用できます。

- 概要: 小規模事業者が作成した経営計画に基づいて行う、販路開拓等の取り組みや、それに併せて行う業務効率化の取り組みを支援します。

- 対象経費: 新製品のチラシ作成・配布、Webサイトの構築・改修、店舗改装、展示会への出展、新たな製造用機械の導入など、幅広い経費が対象です。

- 補助上限額・補助率: 通常枠で50万円、特別枠(賃金引上げ枠、後継者支援枠など)では最大250万円の補助が受けられます。補助率は原則2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)です。(参照:全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金サイト)

- ポイント: 申請にあたっては、地域の商工会または商工会議所の支援を受けながら事業支援計画書を作成してもらう必要があります。身近な経営相談先と連携して進められる点が特徴です。

⑤ 中小企業省力化投資補助金

2024年に新たに開始された補助金で、特に中小企業の人手不足解消に焦点を当てています。

- 概要: 人手不足に悩む中小企業が、IoTやロボット等の省力化製品を導入する際の費用を補助します。製品が「カタログ」に登録されており、販売事業者と共同で申請する点が特徴です。

- 対象経費: カタログに掲載されている省力化製品の本体価格および導入経費(設置作業、運搬費、講習費など)。

- 補助上限額・補助率: 従業員数に応じて補助上限額が設定されており、最大で1,500万円です。補助率は一律1/2です。(参照:中小企業省力化投資補助金 公式サイト)

- ポイント: 自社でゼロから製品を探すのではなく、国が効果を認めた製品リストから選ぶため、導入のハードルが低いのがメリットです。自社の工程に合った製品がカタログにあるかを確認することが第一歩となります。

⑥ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金

エネルギー価格の高騰を受け、企業の省エネ対策を支援する補助金です。工場の空調設備やボイラー、生産設備などをエネルギー効率の高いものに更新する際に活用できます。

- 概要: 事業者が計画した省エネルギーの取り組みのうち、省エネ性能が高いユーティリティ設備・生産設備の導入を支援します。

- 対象経費: 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータなどの設備費。

- 補助上限額・補助率: 事業区分によって異なりますが、補助上限額は1億円から最大20億円と大規模です。補助率は原則1/3ですが、要件を満たすことで1/2や2/3になる場合もあります。(参照:SII 環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金サイト)

- ポイント: エネルギー使用量を計測し、設備更新によってどれだけの省エネ効果が見込めるかを具体的に示す必要があります。

⑦ 事業承継・引継ぎ補助金

後継者不足に悩む中小企業の事業承継を円滑に進めるための補助金です。M&Aや事業譲渡、親族内承継など、様々なケースで活用できます。

- 概要: 事業承継やM&Aを契機とした経営革新の取り組みや、M&A時の専門家活用費用を支援します。

- 対象経費: 経営革新枠では店舗・事務所の改築費、設備投資費、販路開拓費など。専門家活用枠ではM&A支援業者に支払う仲介手数料やデューデリジェンス費用などが対象です。

- 補助上限額・補助率: 枠によって異なりますが、補助上限額は400万円〜800万円程度、補助率は1/2または2/3です。(参照:事業承継・引継ぎ補助金 公式サイト)

- ポイント: 事業を引き継いだ後の成長戦略や、M&Aによるシナジー効果を明確に打ち出すことが重要です。

⑧ 海外展開・JAPANブランド育成支援等事業費補助金

日本の優れた製品やサービスを海外に展開しようとする中小企業を支援する補助金です。

- 概要: 海外展開を目指す中小企業が、新商品・サービスの開発やブランディング、プロモーション活動を行う際の経費を補助します。

- 対象経費: 新商品・デザイン開発費、専門家謝金、海外での展示会出展費、通訳・翻訳費などが対象です。

- 補助上限額・補助率: 補助上限額は500万円、補助率は2/3です。(参照:中小企業庁 JAPANブランド育成支援等事業サイト)

- ポイント: 海外のどの市場をターゲットとし、どのような戦略で展開していくのか、具体的な計画と熱意が求められます。

ここからは、各自治体が独自に実施している補助金の一例です。自社が所在する都道府県や市区町村のウェブサイトも必ず確認しましょう。

⑨ 【東京都】躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

- 概要: 都内中小企業が更なる発展を目指して行う、大規模な設備投資を支援し、生産性向上や競争力強化を促進します。

- 補助上限額・補助率: 補助上限額は1億円、補助率は1/2または2/3です。(参照:東京都中小企業振興公社)

- ポイント: 国の補助金と遜色ない大規模な支援が特徴です。都内での事業拡大を目指す企業にとって強力な選択肢となります。

⑩ 【愛知県】中小企業者等デジタル化・IT化促進事業費補助金

- 概要: 愛知県内の中小企業が、デジタル化やIT化を通じて生産性を向上させる取り組みを支援します。

- 補助上限額・補助率: 補助上限額は100万円、補助率は1/2です。(参照:愛知県 産業労働部 産業振興課)

- ポイント: IT導入補助金と似ていますが、自治体独自の制度であるため、国の補助金と併用できる可能性があります(ただし、同一の経費を重複して補助申請することはできません)。

⑪ 【大阪府】DX推進補助金

- 概要: 大阪府内の中小企業が、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革や新たな価値創造に取り組む「攻めのDX」を支援します。

- 補助上限額・補助率: 補助上限額は750万円、補助率は1/2です。(参照:大阪産業局)

- ポイント: 単なる業務効率化に留まらない、事業変革を伴うDX計画が求められる点が特徴です。専門家(DX推進パートナー)との連携が必須となります。

⑫ 【福岡県】福岡市 ものづくり支援ステップアップ事業補助金

- 概要: 福岡市内のものづくり中小企業が行う、新技術・新製品開発や、それに伴う販路開拓の取り組みを支援します。

- 補助上限額・補助率: 補助上限額は200万円、補助率は2/3です。(参照:福岡市 経済観光文化局)

- ポイント: 地域の基幹産業であるものづくり企業を対象に、研究開発から販路開拓まで一貫して支援する、地域密着型の補助金です。

製造業が補助金を活用する3つのメリット

補助金の活用は、単に資金を得られるだけでなく、企業の成長に多角的な好影響をもたらします。資金調達の負担軽減はもちろんのこと、事業変革のきっかけや社会的な信用の向上にも繋がります。ここでは、製造業が補助金を活用することで得られる3つの大きなメリットについて掘り下げていきます。

① 資金調達の負担を軽減できる

補助金を活用する最大のメリットは、何と言っても返済不要の資金を得られる点です。これは、金融機関からの融資(借入金)との決定的な違いであり、企業の財務基盤を安定させながら、未来への投資を実行できることを意味します。

製造業では、高精度な工作機械や自動化ロボット、大規模な生産管理システムなど、設備投資やIT投資が高額になりがちです。例えば、3,000万円の最新マシニングセンタを導入するケースを考えてみましょう。

- 自己資金のみの場合: 3,000万円のキャッシュアウトが発生し、手元の運転資金が圧迫されます。不測の事態に備えるための資金的余力が失われる可能性があります。

- 融資を活用する場合: 3,000万円を借り入れると、当然ながら元本と利息の返済義務が生じます。この返済負担は、投資がすぐに収益に結びつかない期間においても、月々のキャッシュフローを圧迫し続けます。

- 補助金(補助率2/3)を活用した場合: 採択されれば、3,000万円のうち2,000万円が補助されます。実質的な自己負担は1,000万円で済みます。これにより、手元資金を温存できるだけでなく、融資に頼る必要がなくなるか、あるいは借入額を大幅に減らすことができます。結果として、財務状況は健全に保たれ、投資の回収期間も劇的に短縮されます。

このように、補助金は企業の投資リスクを直接的に軽減します。これまで「高嶺の花」であった高額な設備投資や、失敗のリスクが伴う研究開発にも、積極的に挑戦する財務的な余裕が生まれるのです。この資金調達負担の軽減効果は、特に資金体力に限りがある中小企業にとって、計り知れない価値を持ちます。

② 事業拡大や設備投資のきっかけになる

補助金の存在は、単なる資金源に留まらず、企業の経営戦略そのものを見直し、新たな成長への一歩を踏み出すための強力な「きっかけ」となります。

多くの経営者は、日々の業務に追われる中で、「新しい設備を導入したいが、資金が…」「DXを進めたいが、何から手をつければ…」「新分野に挑戦したいが、リスクが…」といった漠然とした課題意識や願望を抱えています。しかし、具体的な行動に移すまでには至らないケースが少なくありません。

補助金の申請プロセスは、この状況を打破する絶好の機会を提供します。なぜなら、補助金の申請には、「事業計画書」の作成が不可欠だからです。事業計画書を作成する過程で、経営者は以下の点について深く考察し、言語化することを求められます。

- 自社の現状分析: 自社の強み(技術力、顧客基盤など)と弱み(老朽化した設備、特定の取引先への依存など)は何か?

- 市場環境の分析: 外部環境にはどのような機会(新たな市場、技術革新)と脅威(競争激化、規制変更)が存在するか?

- 課題の設定: これらの分析を踏まえ、自社が解決すべき最も重要な経営課題は何か?

- 解決策の具体化: その課題を解決するために、どのような設備投資や事業展開が必要か?(補助事業の内容)

- 効果の測定: 投資によって、生産性や売上は具体的にどのように向上するのか?(数値目標)

- 実施体制とスケジュール: 誰が、いつまでに、何を実行するのか?

このプロセスを通じて、漠然としていた課題や目標が、具体的で実行可能な計画へと昇華されます。補助金の申請自体が、自社の未来を真剣に考える経営コンサルティングのような役割を果たすのです。

たとえその申請が不採択に終わったとしても、練り上げた事業計画は無駄にはなりません。それは自社の進むべき道を示す羅針盤となり、金融機関からの融資交渉や、次回の補助金申請に活かすことができます。このように、補助金は停滞しがちな企業の背中を押し、事業拡大や設備投資という具体的なアクションへと導く、貴重な触媒となるのです。

③ 企業の社会的信用度が向上する

補助金に採択されるということは、自社の事業計画が、国や地方自治体といった公的な機関から「新規性」「優位性」「実現可能性」を認められたという客観的な証明になります。この「お墨付き」は、企業の社会的信用度を大きく向上させる無形の資産となります。

社会的信用度の向上は、様々な面で企業にメリットをもたらします。

- 金融機関との関係強化: 補助金に採択された事業計画は、金融機関からの評価も高まる傾向にあります。補助金は後払いが原則であるため、採択された事業を実行するための「つなぎ融資」が必要になる場合がありますが、その際の審査がスムーズに進む可能性があります。また、今後の追加融資においても、公的機関に認められた企業として、有利な条件を引き出しやすくなることが期待できます。

- 取引先や顧客からの信頼獲得: 「ものづくり補助金採択企業」「事業再構築補助金採択企業」といった事実は、取引先や顧客に対して、技術力や将来性のある安定した企業であるという印象を与えます。特に新規の取引先開拓において、信頼性をアピールする強力な材料となります。

- 採用活動における優位性: 優秀な人材を確保することは、企業の持続的成長に不可欠です。補助金を活用して最新設備を導入したり、先進的な取り組みに挑戦したりしている企業は、求職者にとって魅力的に映ります。「成長意欲があり、将来性のある会社」「従業員の働きがいを考えている会社」というポジティブなイメージは、採用競争において大きなアドバンテージとなります。

- 広報・PR効果: 補助金の採択を自社のウェブサイトやプレスリリースで公表することで、企業の先進性や取り組みを広く社会にアピールできます。これは、企業のブランドイメージ向上に直接的に貢献します。

このように、補助金採択という事実は、資金的なメリット以上に、企業の信頼という重要な資本を築き上げます。この信頼は、金融、取引、採用といったあらゆる企業活動の場面で、長期的にプラスの効果をもたらし続けるでしょう。

補助金を申請する際の3つの注意点

補助金は企業の成長を力強く後押しする一方で、その活用にはいくつかの注意点が存在します。メリットだけに目を向けて安易に申請を進めると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、補助金申請に臨む前に必ず理解しておくべき3つの重要な注意点を解説します。

① 費用は原則として後払いになる

補助金制度における最も重要なルールのひとつが、「精算払い(後払い)」の原則です。これは、補助金が採択されたからといって、すぐに資金が振り込まれるわけではない、ということを意味します。

補助金の流れは通常、以下のようになります。

- 交付決定: 申請が採択され、事務局から「交付決定通知」が届く。

- 事業実施・経費支払: 交付決定後に、事業計画に沿って設備の発注、契約、納品、検収、そして費用の全額支払いを、まずは自社で行う。

- 実績報告: 事業が完了したら、かかった経費の証拠書類(見積書、契約書、請求書、銀行振込の控えなど)を添えて、事務局に「実績報告書」を提出する。

- 確定検査・金額確定: 事務局が報告書と証拠書類を厳密に検査し、補助金の対象となる経費と金額を確定させる。

- 補助金受給: 確定した金額が、自社の口座に振り込まれる。

この流れで最も注意すべきは、ステップ2の「経費支払」です。例えば、1,500万円の機械を導入する計画で、1,000万円の補助金が採択されたとします。この場合、企業はまず自己資金または金融機関からの融資で1,500万円全額をメーカーに支払う必要があります。その後、実績報告と検査を経て、ようやく1,000万円が振り込まれるのです。交付決定から実際の入金までには、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

この間、企業は一時的に大きな資金を立て替える必要があります。この「つなぎ資金」を確保できなければ、せっかく補助金が採択されても事業を実行できず、辞退せざるを得ないという事態に陥ります。

したがって、補助金を申請する際は、補助事業にかかる総額を自社で一時的に負担できるだけの資金体力があるか、あるいは金融機関からつなぎ融資を受けられる見込みがあるかを、事前に必ず確認しておく必要があります。この資金繰りの計画なくして、補助金の活用は成り立ちません。

② 申請手続きが複雑で時間がかかる

補助金の申請は、簡単な書類を数枚提出すれば完了するような手軽なものではありません。公募要領の熟読から事業計画書の作成、膨大な添付書類の準備まで、非常に複雑で時間と労力がかかるプロセスです。

具体的には、以下のような作業が必要になります。

- 公募要領の読解: 数十ページに及ぶ公募要領を隅々まで読み込み、補助金の目的、対象者、対象経費、審査項目、加点要件などを正確に理解する必要があります。この理解が不十分だと、見当違いの申請書を作成してしまい、採択の可能性は著しく低下します。

- 事業計画書の作成: 申請の成否を分ける最も重要な書類です。A4用紙10〜15枚程度にわたり、自社の現状分析、課題、補助事業の具体的な内容、実施体制、スケジュール、資金調達計画、そして事業がもたらす効果(生産性向上率や付加価値額の伸びなど、具体的な数値目標を含む)を、審査員に納得してもらえるよう、論理的かつ情熱的に記述する必要があります。この作成には、数週間から数ヶ月を要することも珍しくありません。

- 必要書類の準備: 事業計画書以外にも、以下のような多数の書類を準備し、添付する必要があります。

- 履歴事項全部証明書(法務局で取得)

- 直近2〜3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)

- GビズIDプライムアカウントの情報

- 見積書(補助事業で購入する設備など)

- 加点項目を証明する書類(賃上げ計画の表明書、事業継続力強化計画の認定書など)

これらの手続きは、通常業務と並行して行う必要があり、担当者には大きな負担がかかります。特に、初めて補助金に挑戦する企業にとっては、何から手をつけて良いか分からず、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。申請には相応の覚悟とリソースが必要であることを、あらかじめ認識しておくことが重要です。

③ 申請しても必ず採択されるわけではない

補助金は、申請すれば誰でももらえるものではありません。特に、ものづくり補助金や事業再構築補助金といった人気の高い補助金は、限られた予算に対して多数の応募が殺到するため、競争が非常に激しくなります。

補助金は、提出された事業計画書を基に、専門家である審査員が内容を厳格に審査し、より優れた計画を採択する「選抜方式」です。そのため、申請しても必ず採択される保証はどこにもありません。補助金によっては、採択率が50%を下回ることもあり、半数以上の申請者が不採択となる厳しい現実があります。

不採択となる主な理由としては、以下のような点が考えられます。

- 事業計画の具体性・実現性の欠如: 「生産性を向上させたい」といった抽象的な記述に終始し、具体的な取り組みや数値目標が示されていない。

- 補助金の趣旨との不一致: 例えば、「革新性」が求められるものづくり補助金に、単なる古い設備の買い替えといった計画で申請してしまう。

- 費用対効果の不明確さ: 多額の補助金を投入するに見合うだけの、売上や利益の増加、あるいは社会的な貢献が見込めない。

- 書類の不備: 必要な書類が添付されていなかったり、記載内容に誤りがあったりする。

多くの時間と労力をかけて準備したにもかかわらず、不採択となった場合の精神的なダメージは小さくありません。しかし、不採択は「終わり」ではなく、計画を見直す良い機会と捉えることもできます。不採択の理由を自己分析し、事業計画をブラッシュアップして次回の公募に再チャレンジすることで、採択を勝ち取る企業も数多く存在します。

重要なのは、「補助金はもらえたらラッキー」という程度の認識ではなく、「競争を勝ち抜いて採択を勝ち取る」という強い意志を持って、万全の準備で臨むことです。

補助金と助成金の違い

企業の事業活動を支援する公的な制度として、「補助金」と「助成金」があります。この二つの言葉は混同されがちですが、その性質や目的、手続きには明確な違いがあります。自社が求める支援がどちらに該当するのかを正しく理解することは、適切な制度を見つけるための第一歩です。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら詳しく解説します。

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 管轄機関 | 経済産業省、中小企業庁、地方自治体など | 厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構など |

| 目的 | 事業拡大支援、政策目標の達成(例:生産性向上、DX推進、事業再構築、省エネ) | 雇用関連支援(例:雇用の維持・促進、人材育成、労働環境の改善) |

| 財源 | 税金 | 雇用保険料 |

| 採択方法 | 審査があり、予算上限から採択件数が決まる(競争・選抜型) | 要件を満たせば原則として受給できる(要件充足型) |

| 公募期間 | 数週間〜1ヶ月半程度で、期間が限定されていることが多い | 通年で募集しているか、比較的長期間であることが多い |

補助金とは

補助金は、主に国や地方自治体の政策目標を達成することを目的として、その目標に合致する企業の事業活動(投資)を支援する制度です。

管轄機関

補助金の多くは、日本の産業振興を担う経済産業省やその外局である中小企業庁が管轄しています。本記事で紹介した「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」「IT導入補助金」などがその代表例です。また、各都道府県や市区町村が、地域の産業特性に合わせて独自の補助金制度を設けています。

目的

補助金の目的は、その時々の国の経済政策や社会的な課題と密接に連動しています。例えば、「生産性の向上」「デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」「カーボンニュートラルの実現」「事業再構築の促進」といった、国が推進したいテーマに沿った企業の新しい取り組みや設備投資を後押しすることが主な目的です。製造業が設備投資や新製品開発、販路開拓を目指す場合は、主にこの補助金を探すことになります。

採択方法

補助金の最も大きな特徴は、その採択方法にあります。補助金には年度ごとに予算が定められており、その予算の範囲内でしか採択されません。そのため、申請された事業計画は専門家によって厳しく審査され、より政策目的に合致し、かつ優れていると評価されたものから順に採択されます。つまり、申請者同士が限られた採択枠を争う「競争」であり、「選抜」される仕組みです。これが、補助金の申請が「必ず採択されるわけではない」理由です。

助成金とは

助成金は、主に雇用の安定や促進、労働者の能力開発、労働環境の改善などを目的とした制度です。

管轄機関

助成金のほとんどは、労働政策を所管する厚生労働省が管轄しています。財源も、税金ではなく、企業が支払う雇用保険料によって賄われている点が大きな特徴です。

目的

助成金の目的は、一貫して「人」に関することに焦点が当てられています。具体的には、以下のような目的で制度が設計されています。

- 雇用の維持: 景気変動などで厳しい状況にある企業が、従業員を解雇せずに雇用を維持するための支援(例:雇用調整助成金)。

- 新規雇用: 高齢者や障害者、非正規雇用の労働者など、就職が困難な人を新たに雇い入れた企業への支援(例:特定求職者雇用開発助成金)。

- 人材育成: 従業員に対して専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練(OJT、Off-JT)を実施した企業への支援(例:人材開発支援助成金)。

- 労働環境の改善: 育児や介護と仕事の両立を支援する制度を導入したり、従業員の処遇を改善したりした企業への支援(例:両立支援等助成金)。

製造業においても、従業員のスキルアップのために研修を実施したり、働きやすい職場環境を整備したりする際には、これらの助成金が活用できます。

採択方法

助成金と補助金の決定的な違いは、この採択方法にあります。助成金は、補助金のような競争や選抜という概念が基本的にありません。公募要領に定められた支給要件をすべて満たし、適切な手続きで申請すれば、原則として受給することができます。

もちろん、予算が尽きれば終了することもありますが、補助金ほど採択率を気にする必要はなく、要件を満たすかどうかがすべてです。そのため、補助金に比べて計画的に活用しやすい制度であると言えます。

まとめると、「事業そのものの成長や変革のための投資」を支援するのが補助金であり、「従業員の雇用や働きがい」を支援するのが助成金です。自社の課題がどちらの領域にあるのかを見極め、適切な制度を探すことが重要です。

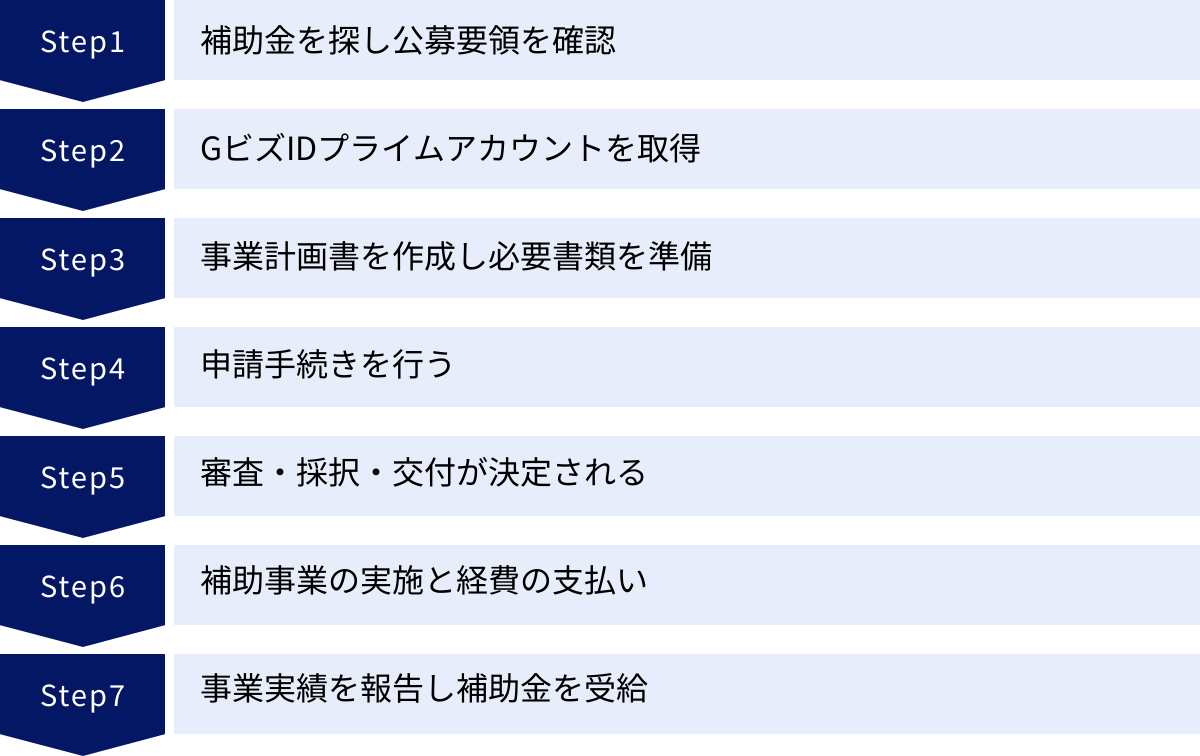

補助金申請から受給までの7ステップ

補助金の申請は、思い立ってすぐにできるものではありません。情報収集から始まり、計画策定、申請、事業実施、そして報告まで、一連の定められたプロセスを正確に踏む必要があります。ここでは、一般的な補助金申請から受給完了までの流れを7つのステップに分けて、各段階でのポイントとともに具体的に解説します。

① 活用する補助金を探し、公募要領を確認する

すべての始まりは、自社の目的や計画に合った補助金を見つけることからです。

- 情報収集: 国や自治体の補助金情報は、様々なポータルサイトで検索できます。中小企業向けの支援策を網羅した「ミラサポplus(中小企業庁)」や「J-Net21(中小機構)」などが代表的です。これらのサイトを定期的にチェックし、自社にマッチする補助金の公募が開始されていないかを確認する習慣をつけましょう。

- 公募要領の熟読: 活用したい補助金が見つかったら、まず公式サイトから最新の「公募要領」をダウンロードし、隅から隅まで徹底的に読み込みます。公募要領は、補助金のルールブックであり、設計図です。ここには、補助金の目的、補助対象者、対象となる経費、補助率・上限額、申請期間、審査項目、加点要件など、申請に必要なすべての情報が記載されています。この内容を正確に理解することが、採択への第一歩です。

② GビズIDプライムアカウントを取得する

現在、国の主要な補助金の多くは、「jGrants(Jグランツ)」という電子申請システムを利用して申請します。このjGrantsにログインするために必要となるのが、「GビズIDプライムアカウント」です。

- GビズIDとは: 1つのIDとパスワードで、複数の行政サービスにログインできる認証システムです。

- 早期取得が必須: GビズIDプライムアカウントの取得には、申請書と印鑑証明書を郵送し、審査を受ける必要があります。取得までに2〜3週間程度の時間がかかるため、補助金の公募が始まってから慌てて申請するのでは間に合わない可能性があります。「いつか補助金を使いたい」と考えているなら、今すぐにでも取得手続きを進めておくことを強くおすすめします。

③ 事業計画書を作成し、必要書類を準備する

このステップが、申請プロセス全体の核となる、最も重要かつ時間のかかる部分です。

- 事業計画書の作成: 公募要領で示された審査項目に沿って、説得力のある事業計画書を作成します。なぜこの事業が必要なのか(背景・課題)、事業を通じて何を実現するのか(目的・目標)、具体的に何を行うのか(事業内容)、誰がどのように進めるのか(実施体制・スケジュール)、いくらかかり、どう調達するのか(資金計画)、そしてどのような成果が見込めるのか(補助事業の効果)といった要素を、論理的かつ具体的に記述します。審査員に「この事業に税金を投入する価値がある」と思わせるストーリーを構築することが重要です。

- 必要書類の準備: 履歴事項全部証明書や決算書、見積書など、公募要領で指定された添付書類を漏れなく準備します。加点項目(賃上げ、BCP認定など)を狙う場合は、それを証明する書類も忘れずに用意しましょう。

④ 申請手続きを行う

準備が整ったら、いよいよ申請です。

- 電子申請: jGrantsにGビズIDでログインし、申請フォームに必要事項を入力していきます。入力項目は多岐にわたるため、時間に余裕を持って作業しましょう。

- 書類のアップロード: 作成した事業計画書や準備した各種添付書類を、指定されたファイル形式(PDFなど)でアップロードします。

- 早めの申請を心掛ける: 申請締切日の直前は、アクセスが集中してサーバーが重くなり、申請が完了できないリスクがあります。締切日の数日前にはすべての手続きを完了させるくらいのスケジュール感で進めるのが理想です。

⑤ 審査・採択・交付が決定される

申請後、結果が出るまで待機する期間です。

- 審査: 事務局にて、提出された事業計画書の内容が審査されます。期間は補助金によって異なりますが、締切後1〜3ヶ月程度が一般的です。

- 採択発表: 補助金の公式サイトなどで採択結果が公表されます。

- 交付申請・交付決定: 採択されただけでは、まだ事業を開始できません。採択後、事業内容や経費を最終確定させるための「交付申請」という手続きを行います。その内容が承認されて、事務局から「交付決定通知書」が送られてきて初めて、正式に補助事業を開始できます。この通知書を受け取る前に発注や契約を行うと、その経費は補助対象外となるため、絶対にフライングしてはいけません。

⑥ 補助事業の実施と経費の支払い

交付決定通知を受けたら、事業計画書に沿って事業を開始します。

- 事業の実施: 計画通りに設備を発注し、納品・検収を行います。事業の進捗状況は、写真などで記録しておくと、後の実績報告で役立ちます。

- 経費の支払い: 発生した経費は、すべて自社で立て替えて支払います。この際、支払いは原則として銀行振込とし、その控えを必ず保管してください。現金払いやクレジットカード払いは認められないケースが多いため注意が必要です。また、見積書、発注書、契約書、納品書、検収書、請求書といった、一連の取引を証明する書類(証憑書類)をすべて完璧に揃えておくことが極めて重要です。

⑦ 事業実績を報告し、補助金を受給する

事業が完了したら、最後の関門である実績報告です。

- 実績報告書の作成・提出: 事業期間内に、行った事業の内容と、かかった経費の内訳をまとめた「実績報告書」を作成し、すべての証憑書類を添えて事務局に提出します。

- 確定検査: 事務局が提出された書類を厳密に検査し、計画通りに事業が行われたか、経費の支払いは適切かなどを確認します。この検査を経て、最終的な補助金額が確定します。

- 補助金の受給: 金額が確定すると、「補助金確定通知書」が届き、その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。

- 事業化状況報告: 補助金を受け取って終わりではありません。多くの補助金では、事業完了後3〜5年間にわたり、補助事業の成果(売上や利益の状況など)を報告する「事業化状況報告」が義務付けられています。

この7つのステップを理解し、計画的に準備を進めることが、補助金活用の成功に繋がります。

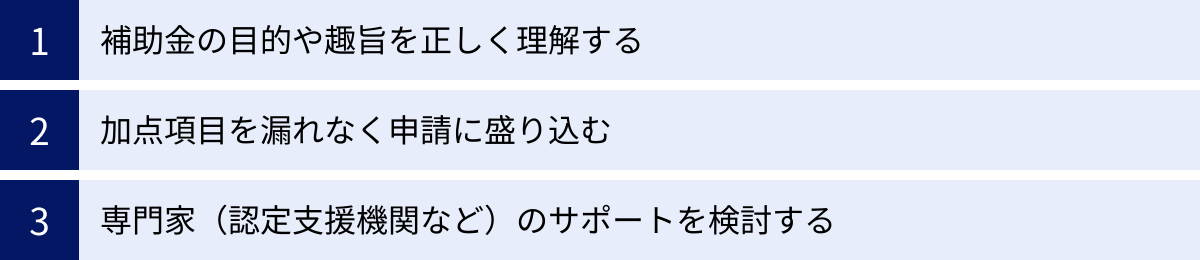

補助金の採択率を上げるための3つのポイント

競争の激しい補助金を勝ち取るためには、ただ申請書を提出するだけでは不十分です。審査員の視点を意識し、採択されやすい計画を戦略的に練り上げる必要があります。ここでは、数多くの申請の中から自社の計画を選んでもらうために、採択率を格段に高めるための3つの重要なポイントを解説します。

① 補助金の目的や趣旨を正しく理解する

これは、補助金申請における最も基本的かつ重要な心構えです。審査員が最初に確認するのは、「この申請事業は、この補助金の目的に合致しているか?」という点です。どんなに素晴らしい事業計画であっても、補助金の趣旨から外れていれば、その時点で高評価を得ることは困難です。

まず、公募要領の冒頭に書かれている「事業目的」の章を熟読しましょう。そこには、国や自治体がなぜこの補助金制度を設け、税金を投入してまで何を達成したいのか、という「想い」が書かれています。

例えば、

- ものづくり補助金であれば、「中小企業の生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善」が目的です。したがって、計画書では単なる設備更新による効率化だけでなく、自社の取り組みがいかに「革新的」であるか、例えば業界の常識を覆す新しい加工方法である、といった点を具体的にアピールする必要があります。

- 事業再構築補助金であれば、「ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するための思い切った事業再構築」が目的です。既存事業の延長線上にあるような小規模な改善ではなく、全く新しい分野への進出や、製造業からサービス業への転換といった、大胆な挑戦であることが評価されます。

自社が「やりたいこと」を一方的に主張するのではなく、「自社がやりたいこと」と「補助金が求めていること」の重なり合う部分を見つけ出し、そこを事業計画のストーリーの中心に据えることが、採択への最短距離です。審査員に「この企業に投資すれば、我々の政策目標の達成に貢献してくれる」と確信させることができれば、採択の可能性は大きく高まります。

② 加点項目を漏れなく申請に盛り込む

多くの補助金の公募要領には、審査において有利になる「加点項目」または「政策加点」が明記されています。これらは、基本的な審査項目とは別に、特定の要件を満たすことで評価が上乗せされるボーナスポイントのようなものです。競争が激しい補助金において、この加点の有無が採否を分けるケースも少なくありません。

加点項目は、国が特に推進したい政策に関連していることが多く、代表的なものには以下のようなものがあります。

- 大幅な賃上げ計画: 従業員の給与水準を大幅に引き上げる計画を策定し、表明することで加点されます。

- 事業継続力強化計画(事業版BCP)の認定: 地震や水害などの自然災害、感染症の拡大といった不測の事態に備え、事業を継続するための計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることで加点されます。

- 経営革新計画の承認: 新たな事業活動を通じて、経営の相当程度の向上を図る計画を策定し、都道府県知事の承認を受けることで加点されます。

- パートナーシップ構築宣言への登録: サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進めることを宣言し、ポータルサイトに登録することで加点されます。

- DX認定の取得: 経営ビジョンの実現に向けたDX戦略を策定し、国が定めた基準を満たす事業者として認定を受けることで加点されます。

これらの認定や承認、宣言は、補助金の申請準備と並行して、あるいはそれ以前に、計画的に取得しておく必要があります。申請締切間際に気づいても手遅れになることが多いため、公募開始前からアンテナを張り、取得可能な加点項目はすべて獲得するつもりで準備を進めることが、ライバルに差をつけるための重要な戦略です。

③ 専門家(認定支援機関など)のサポートを検討する

補助金の申請手続きは非常に専門的で複雑です。特に、事業計画書の作成には、経営分析、マーケティング、財務、そして審査員に響く文章作成能力といった多岐にわたるスキルが求められます。通常業務で多忙な経営者や担当者が、これらすべてを自社だけで完璧にこなすのは、決して容易なことではありません。

そこで有効な選択肢となるのが、補助金申請の専門家のサポートを受けることです。特に、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」は、中小企業の経営課題解決を支援するために国が認定した公的な専門家集団であり、補助金申請において頼れるパートナーとなります。認定支援機関には、中小企業診断士、税理士、公認会計士、金融機関などが登録されています。

専門家を活用するメリットは以下の通りです。

- 採択率の向上: 過去の多数の支援実績から、採択されやすい事業計画のポイントや、審査員が重視する点を熟知しています。客観的な視点から事業計画をブラッシュアップし、採択の可能性を最大限に高めてくれます。

- 時間と労力の削減: 複雑な書類作成や手続きの一部を代行してもらうことで、経営者や担当者は本来の業務に集中できます。

- 最新情報へのアクセス: 頻繁に更新される補助金の制度変更や公募情報、審査の傾向といった最新の動向を常に把握しており、的確なアドバイスが期待できます。

もちろん、専門家への依頼には費用(着手金や、採択額に応じた成功報酬など)がかかります。しかし、その費用を払ってでも、採択されることで得られる数百万〜数千万円の補助金と、それに伴う事業成長の機会は、十分に投資価値があると言えるでしょう。

専門家を選ぶ際は、費用だけでなく、自社の業種(特に製造業)に関する知見があるか、支援実績は豊富か、そして担当者との相性やコミュニケーションは円滑か、といった点を見極めることが重要です。無料相談などを活用し、信頼できるパートナーを見つけることが、成功への近道となります。

まとめ

本記事では、2024年最新情報に基づき、製造業の中小企業が活用できる主要な補助金について、その目的から具体的な種類、申請のメリット・注意点、そして採択率を上げるためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

人手不足、設備の老朽化、DX化の遅れといった課題に直面する多くの製造業にとって、補助金は単なる一時的な資金援助ではありません。それは、企業の未来を切り拓くための「戦略的投資」を実行に移すための、極めて有効なツールです。返済不要の資金を得ることで財務リスクを抑えながら、最新の設備導入、革新的な研究開発、そして大胆な事業再構築といった、企業の成長に不可欠な挑戦を後押しします。

記事中で紹介した「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「中小企業省力化投資補助金」をはじめとする多種多様な補助金の中から、自社の経営課題と成長戦略に最も合致するものを見つけ出すことが、活用の第一歩です。

もちろん、補助金の申請は決して簡単な道のりではありません。後払いの原則による資金繰りの問題、複雑で時間のかかる申請手続き、そして必ずしも採択されるとは限らないという厳しい現実もあります。しかし、これらのハードルを乗り越えた先に得られるメリットは、計り知れないほど大きいものです。

成功の鍵は、「事前の情報収集」と「計画的な準備」に尽きます。公募要領を深く読み込み、補助金の趣旨を正確に理解した上で、自社の強みと未来へのビジョンを説得力のある事業計画に落とし込むこと。そして、加点項目を戦略的に取得し、必要であれば認定支援機関のような専門家の力も借りながら、万全の体制で臨むことが重要です。

変化の激しい時代において、現状維持は緩やかな衰退を意味します。補助金という制度を最大限に活用し、攻めの経営へと舵を切ることが、持続的な成長と競争優位性の確立に繋がります。この記事が、日本のものづくりを支える皆様の、新たな挑戦への一助となれば幸いです。