製造業における製品開発のプロセスは、テクノロジーの進化とともに大きな変革を遂げてきました。その中核を担うのが、設計業務をデジタル化し、効率と精度を飛躍的に向上させるCAD(キャド)ソフトです。かつて手作業で行われていた製図は、今やコンピュータ上で3次元モデルを構築し、シミュレーションや製造データ連携まで行う統合的なプラットフォームへと進化しています。

しかし、市場には多種多様なCADソフトが存在し、「どのソフトが自社に最適なのか」「2Dと3Dはどう違うのか」「導入コストはどれくらいかかるのか」といった疑問を持つ担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、製造業向けCADソフトの導入を検討している方に向けて、以下の内容を網羅的に解説します。

- CADソフトの基本的な役割と導入メリット

- 導入前に知っておくべき注意点やデメリット

- CADソフトの種類(2D/3D、汎用/専用)やグレードの違い

- 自社に最適なCADソフトを選ぶための6つのポイント

- 【3D/2D別】製造業におすすめのCADソフト15選の比較

- 業界別の具体的なCAD活用シーン

この記事を最後まで読めば、自社の目的や規模、予算に合った最適なCADソフトを選び、製品開発力の強化に向けた具体的な一歩を踏み出すための知識が身につきます。

目次

- 1 CADソフトとは

- 2 製造業でCADソフトを導入するメリット

- 3 CADソフト導入の注意点・デメリット

- 4 CADソフトの主な種類

- 5 3D CADソフトの3つのグレード

- 6 3D CADの3つのモデリング方式

- 7 製造業向けCADソフトの選び方【6つのポイント】

- 8 【3D対応】製造業向けCADソフトおすすめ10選

- 9 注意:価格体系は変更される可能性があるため、最新の情報は各ソフトウェアの公式サイトや販売代理店にご確認ください。

- 10 【2D主力】製造業向けCADソフトおすすめ5選

- 11 注意:価格体系は変更される可能性があるため、最新の情報は各ソフトウェアの公式サイトや販売代理店にご確認ください。

- 12 業界別|製造業におけるCADの活用シーン

- 13 製造業向けCADソフトに関するよくある質問

- 14 まとめ

CADソフトとは

CADソフトとは、「Computer-Aided Design」の略称で、日本語では「コンピュータ支援設計」と訳されます。その名の通り、コンピュータを用いて製品や建築物、部品などの設計を行うためのソフトウェア全般を指します。

かつて、設計業務はドラフター(製図台)に向かい、定規やコンパスを使って紙の図面に線を手で描くのが当たり前でした。この手書きの製図は、高い精度が求められるだけでなく、修正や複製に多大な時間と手間がかかり、図面の保管や共有にも物理的な制約がありました。

1960年代に登場したCADは、こうした課題を解決するために開発され、コンピュータの性能向上とともに急速に普及しました。初期のCADは、手書きの線をコンピュータ上の線に置き換える2D(2次元)の作図が中心でしたが、現在では3D(3次元)の立体モデルを直感的に作成し、あらゆる角度から形状を確認できるのが主流となっています。

現代の製造業において、CADソフトが果たす役割は単なる「製図ツール」に留まりません。3Dモデルを活用することで、以下のような多岐にわたる業務が可能になります。

- 干渉チェック: 複数の部品を組み合わせた際に、部品同士がぶつからないかを事前に確認できます。

- 質量・重心計算: 設計段階で製品の重量や重心位置を正確に把握し、バランスや強度設計に役立てます。

- シミュレーション(CAE連携): CAE(Computer-Aided Engineering)ソフトと連携し、強度、熱、流体などの性能を仮想空間で検証できます。これにより、試作品の数を減らし、開発コストと期間を大幅に削減します。

- 製造データ作成(CAM連携): CAM(Computer-Aided Manufacturing)ソフトと連携し、設計した3Dモデルから直接、工作機械を動かすためのNCデータを作成できます。設計から製造までのプロセスがシームレスに繋がり、生産性が向上します。

- レンダリング: リアルな質感や光の当たり方を再現した高精細な画像を作成し、デザインレビューや顧客へのプレゼンテーション資料として活用できます。

このように、CADソフトは製品ライフサイクル全体(企画、設計、解析、製造、メンテナンス)を管理するPLM(Product Lifecycle Management)の中核をなす、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)に不可欠な基盤技術と言えます。高品質な製品を、より速く、より低コストで市場に投入するための競争力の源泉となるのが、CADソフトなのです。

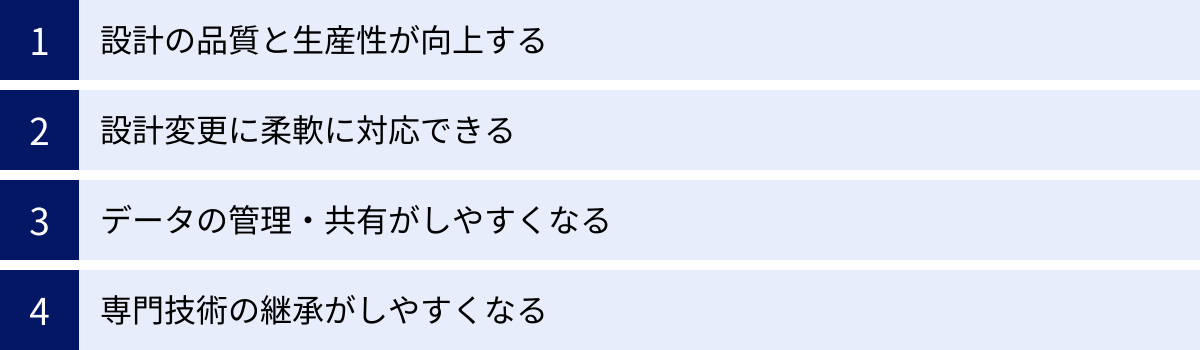

製造業でCADソフトを導入するメリット

CADソフトの導入は、単に作図作業をデジタル化する以上の、多岐にわたる経営的なメリットをもたらします。設計部門だけでなく、製造、営業、経営層に至るまで、企業全体の競争力を高める効果が期待できます。ここでは、主な4つのメリットを具体的に解説します。

設計の品質と生産性が向上する

CAD導入による最も直接的で大きなメリットは、設計業務そのものの品質と生産性の向上です。

手書き製図では、線の太さや濃さのばらつき、修正時の消し跡など、図面の品質が個人の技量に大きく依存していました。CADを使えば、誰が作業しても均質で正確な線を引くことができ、図面の標準化と品質の安定化が実現します。寸法の自動計算や整合性チェック機能により、単純な計算ミスや記入漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぎます。

特に3D CADの場合、その効果は絶大です。2D図面では頭の中で立体を想像する必要がありましたが、3Dモデルは誰が見ても直感的に形状を理解できます。これにより、設計者自身の思い違いや、設計者と他部門との認識のズレを防ぎ、設計初期段階でのミスを大幅に削減できます。

さらに、複数の部品を組み合わせるアセンブリ設計では、「干渉チェック」機能が威力を発揮します。試作品を作る前に、部品同士がぶつかる箇所を画面上で特定できるため、後工程での手戻りや設計変更のコストを劇的に削減できます。

生産性の観点では、過去の設計データや標準部品ライブラリの活用が大きく貢献します。一度作成した部品データを流用したり、頻繁に使う部品をテンプレートとして登録しておいたりすることで、ゼロから作図する手間が省け、設計時間を大幅に短縮できます。手書きでは数日かかっていた複雑な図面の作成や修正が、数時間で完了することも珍しくありません。

設計変更に柔軟に対応できる

製造業の現場では、顧客からの急な仕様変更や、製造上の都合による設計の見直しは日常茶飯事です。手書き図面の場合、一部分の寸法変更が他の部分に影響を及ぼし、関連する複数の図面をすべて手作業で修正する必要がありました。これは非常に時間のかかる作業であり、修正漏れのリスクも常に伴います。

CADソフト、特に「パラメトリック機能」を持つ3D CADは、設計変更に極めて柔軟に対応できます。パラメトリック設計とは、形状の寸法に変数(パラメータ)を与え、形状間の関係性(拘束)を定義しながらモデリングする手法です。例えば、「穴の中心は板の端から20mm」というように定義しておけば、後から板の全長を変更しても、穴は端から20mmの位置を自動的に維持します。

この機能により、一つの箇所の寸法を変更するだけで、関連する全ての形状や部品が自動的に更新されます。さらに、3Dモデルと連携している2D図面(組立図や部品図)も自動で修正されるため、図面間の整合性を保つ手間が不要になり、修正漏れのリスクもなくなります。

この柔軟性は、開発スピードの向上に直結します。顧客の要望に迅速に応え、試行錯誤のサイクルを高速で回せるようになるため、より洗練された製品を短期間で開発できます。変更に強い設計プロセスを構築することは、変化の激しい市場で勝ち抜くための重要な要素です。

データの管理・共有がしやすくなる

紙の図面は、保管に広大なスペースを必要とし、経年劣化のリスクもあります。また、必要な図面を探し出すのに時間がかかったり、拠点間で共有するために郵送やFAXを使ったりと、管理・共有の非効率性が大きな課題でした。

CADで作成された設計データは、すべてデジタルファイルとしてサーバーやクラウド上に保存されます。これにより、物理的な保管スペースが不要になるだけでなく、検索機能を使えば目的のデータに瞬時にアクセスできます。

さらに、PDM(Product Data Management:製品データ管理)やPLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)といったシステムと連携することで、データ管理はさらに高度化します。これらのシステムは、設計データに属性情報(部品番号、材質、サプライヤー、コストなど)を紐づけて一元管理し、厳密なバージョン管理(改訂履歴の管理)や、アクセス権限のコントロールを行います。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 常に最新の正しいデータにアクセスできる: 設計者が古いバージョンの図面を誤って使用するのを防ぎます。

- 部門間・拠点間のスムーズな連携: 設計部門が承認したデータを、製造部門や品質保証部門がリアルタイムで確認できます。海外拠点や協力会社とも、セキュアな環境で迅速にデータを共有できます。

- 情報の属人化を防止: 設計データや関連情報が個人ではなく組織の資産として蓄積され、担当者の異動や退職があっても業務が滞りません。

設計情報を全社で効率的に管理・共有する基盤を築くことは、組織全体の生産性向上と意思決定の迅速化に不可欠です。

専門技術の継承がしやすくなる

多くの製造業が、熟練技術者の高齢化と若手への技術継承という課題に直面しています。特に設計分野では、長年の経験で培われた「設計ノウハウ」や「勘所」といった暗黙知が多く、その継承は容易ではありません。

CAD、特に3D CADは、この専門技術の継承を促進する強力なツールとなります。

2D図面では、線の裏にある設計者の意図(なぜこの形状なのか、なぜこの寸法なのか)を読み解くのは困難でした。しかし、3Dモデルは製品が完成に至るまでの設計プロセスそのものを記録しています。若手技術者は、熟練技術者が作成した3Dモデルの履歴(フィーチャーツリー)を再生することで、「どのような順序で、どのような考えに基づいてこの形状が作られたのか」を追体験できます。これは、OJT(On-the-Job Training)の効果を最大化する非常に有効な学習方法です。

また、3Dモデルは製品の構造や部品間の関係性を視覚的に分かりやすく示すため、口頭や文章では伝わりにくい複雑な機構も容易に理解できます。これにより、教育にかかる時間を短縮し、若手技術者の早期戦力化を支援します。

さらに、設計ルールや標準部品をCADシステムに組み込むことで、組織としての設計ノウハウを形式知化し、標準化できます。これにより、設計品質のばらつきを抑えるとともに、誰もが一定レベル以上の設計を行える環境を整えることができます。これは、個人のスキルに依存した属人的な組織から、組織力で勝負できる強い開発体制への転換を意味します。

CADソフト導入の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、CADソフトの導入にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが、導入を成功させるための鍵となります。

導入と維持にコストがかかる

CADソフトの導入は、決して安価な投資ではありません。ソフトウェアそのものの費用に加え、周辺環境の整備や運用にも継続的なコストが発生します。

まず、ソフトウェアライセンスの費用が必要です。価格はソフトの機能やグレードによって大きく異なり、ローエンドのCADであれば年間数万円から、自動車や航空宇宙業界で使われるハイエンドCADになると1ライセンスあたり数百万円に達することもあります。ライセンス形態も、一度購入すれば永続的に使用できる「永久ライセンス」と、年単位で利用権を購入する「サブスクリプション」があり、自社の予算計画に合った方式を選ぶ必要があります。サブスクリプションは初期費用を抑えられますが、長期的に見るとコストがかさむ場合があります。

次に、高性能なハードウェア(PC)の準備が不可欠です。特に3D CADは大量のグラフィック計算を行うため、一般的な事務用PCでは性能が不足します。安定した動作のためには、高性能なCPU、大容量のメモリ、そしてプロフェッショナル向けのグラフィックボード(NVIDIA RTXシリーズなど)を搭載した「ワークステーション」と呼ばれる専用PCが必要となり、1台あたり30万円~100万円程度の投資が見込まれます。

さらに、導入後も維持コスト(ランニングコスト)がかかります。永久ライセンスの場合、最新バージョンへのアップグレードや技術サポートを受けるためには、年間保守契約(メンテナンス契約)に加入するのが一般的で、ライセンス価格の15%~20%程度が相場です。サブスクリプションの場合は、これらの費用がライセンス料に含まれています。

その他、導入時のセットアップやデータ移行を外部に委託する場合はコンサルティング費用が、自社の業務に合わせて機能をカスタマイズする場合は開発費用が発生することもあります。これらの初期投資とランニングコストを総合的に見積もり、投資対効果を慎重に評価することが重要です。

スキルの習得に時間が必要

高機能なCADソフトは、決して「導入すれば誰でもすぐに使える」というものではありません。その多岐にわたる機能を最大限に活用し、設計効率を本当に高めるためには、操作スキルの習得に相応の時間と労力が必要です。

特に、これまで2D CADや手書きで設計してきた人が3D CADへ移行する場合、単なるツールの操作方法だけでなく、3次元空間で物事を考える思考プロセスへの転換が求められます。これは一朝一夕に身につくものではなく、体系的なトレーニングと実践の積み重ねが不可欠です。

多くの企業では、導入時にベンダーや代理店が提供する導入研修を実施しますが、数日間の研修だけですべてをマスターできるわけではありません。研修で学んだ基本操作を土台に、実際の業務で試行錯誤しながら応用力を養っていく期間が必要です。一般的に、基本的な操作を覚え、実務で一人前に使えるようになるまでには、少なくとも半年から1年程度かかると言われています。

もし、社内に十分な教育体制や、質問に答えられる熟練者がいない場合、学習が思うように進まず、導入したCADソフトが十分に活用されない「宝の持ち腐れ」状態に陥るリスクもあります。これを防ぐためには、以下のような対策が考えられます。

- 体系的な教育プランの策定: 導入研修だけでなく、応用編のトレーニングや定期的な勉強会を計画する。

- サポート体制の活用: ベンダーが提供する電話・メールサポートや、オンラインのチュートリアル動画、ユーザーコミュニティなどを積極的に活用する。

- 段階的な導入: 全社一斉導入ではなく、特定の部門やプロジェクトからスモールスタートし、成功事例を作りながら徐々に展開していく。

スキルの習得は一過性のイベントではなく、継続的な投資であると認識し、長期的な視点で人材育成に取り組む姿勢が求められます。

CADソフトの主な種類

CADソフトは、いくつかの軸で分類できます。自社の目的や用途に合ったソフトを選ぶためには、まずこれらの種類の違いを正しく理解することが重要です。ここでは代表的な2つの分類、「2D/3D」と「汎用/専用」について解説します。

2D CADと3D CAD

最も基本的な分類が、次元による違いです。CADは、その名の通り2次元で設計するか、3次元で設計するかによって「2D CAD」と「3D CAD」に大別されます。

2D CADは、コンピュータ上で手書きの製図を再現するツールです。平面図、正面図、側面図といった2次元の図面(投影図)を作成することに特化しています。操作が比較的シンプルで、ソフトウェアの動作も軽快なため、低スペックのPCでも扱いやすいのが特徴です。また、3D CADに比べて安価な製品が多いです。建築の平面図や電気の回路図、レイアウト図など、立体的な形状よりも平面的な情報が重要な分野で今も広く活用されています。しかし、2D図面から立体形状を正確に把握するには経験と読解力が必要で、部品同士の干渉などを事前にチェックすることはできません。

一方、3D CADは、コンピュータ上に仮想の3次元空間を作り、そこに粘土で造形するように立体的なモデルを直接作成します。作成した3Dモデルは、マウス操作で自由に回転させたり、断面を確認したりできるため、誰が見ても直感的に形状を理解できます。これが3D CADの最大のメリットです。製品の体積や質量、重心といった物理的な特性を自動で計算できるほか、部品同士の干渉チェックや動きのシミュレーションも可能です。設計データをCAE(解析)やCAM(製造)へシームレスに連携できるため、製品開発プロセス全体の効率化と品質向上に大きく貢献します。現代の機械設計や製品開発においては、3D CADが主流となっています。

| 比較項目 | 2D CAD | 3D CAD |

|---|---|---|

| 表現方法 | 線や円弧を使い、平面的な図形(投影図)で表現する | 仮想3次元空間に立体的なモデルを直接作成する |

| 情報量 | 少ない(図形と寸法の情報が中心) | 多い(形状、体積、質量、材質、表面処理など) |

| 主な用途 | 建築平面図、電気回路図、2次元レイアウト図、簡単な部品図 | 機械設計、製品デザイン、金型設計、シミュレーション |

| メリット | ・操作が比較的簡単で習得しやすい ・ソフトウェアが安価で、動作も軽い |

・形状を直感的に把握できる ・設計ミス(特に干渉)を防止できる ・CAE/CAMなど後工程との連携がスムーズ |

| デメリット | ・立体形状を把握しにくい ・干渉チェックができない ・設計変更の際に複数図面の修正が必要 |

・操作が複雑で習得に時間がかかる ・ソフトウェアが高価で、高性能なPCが必要 |

汎用CADと専用CAD

もう一つの重要な分類が、対応分野による違いです。「汎用CAD」と「専用CAD」に分けられます。

汎用CADは、その名の通り、特定の業種や分野に限定されず、幅広い設計業務に対応できるように作られたCADソフトです。機械、建築、土木、電気、アパレルなど、様々な分野で利用できる基本的な作図・モデリング機能を備えています。多くのユーザーがいるため、書籍やWebサイトで情報を得やすいというメリットがあります。また、カスタマイズ性が高く、自社の業務に合わせて機能を追加(アドオン)したり、マクロを組んだりして使いやすくすることも可能です。代表的なソフトには「AutoCAD」や「BricsCAD」などがあります。

対して専用CADは、特定の業種や業務に特化して開発されたCADソフトです。例えば、「建築設計用CAD」「金型設計用CAD」「配管設計用CAD」などがあります。その分野で頻繁に使われる専門的なコマンドや機能、業界標準の部品ライブラリなどが予め搭載されており、汎用CADに比べて圧倒的に高い効率で設計作業を進めることができます。例えば、建築用CADなら壁や柱を簡単に配置でき、自動で面積計算まで行ってくれます。金型用CADなら、製品モデルからパーティングライン(金型の分割線)を自動で作成したり、抜き勾配(製品を金型から抜きやすくするための傾斜)をチェックしたりする機能が備わっています。ただし、専門性が高い分、他分野への応用は難しく、価格も高価になる傾向があります。

| 比較項目 | 汎用CAD | 専用CAD |

|---|---|---|

| 対象分野 | 幅広い分野(機械、建築、土木、電気など) | 特定の分野(建築、金型、配管、アパレルなど) |

| 機能 | 基本的・標準的な作図・モデリング機能が中心 | 専門分野に特化した便利な機能や部品ライブラリが豊富 |

| メリット | ・比較的安価な製品が多い ・様々な用途に柔軟に対応できる ・カスタマイズ性が高い |

・専門分野の設計作業を圧倒的に効率化できる ・業界特有の作図ルールや規格に対応している |

| デメリット | ・専門的な作業では機能が不足し、効率が悪い場合がある | ・高価な製品が多い ・他分野の設計には使いにくい |

| 選択のポイント | 様々な種類の設計を行う可能性がある場合や、コストを抑えたい場合 | 特定の分野での設計がメインで、作業効率を最優先したい場合 |

自社の事業内容や主な設計対象を明確にし、どちらのタイプが業務効率化に最も貢献するかを検討することが、適切なソフト選びの第一歩となります。

3D CADソフトの3つのグレード

3D CADソフトは、搭載されている機能の豊富さや性能、そして価格によって、大きく3つのグレードに分類されます。一般的に「ハイエンド」「ミッドレンジ」「ローエンド」と呼ばれ、それぞれターゲットとなるユーザー層や用途が異なります。

① ハイエンドCAD

ハイエンドCADは、3D CADの中でも最も高機能・高性能な最上位グレードのソフトウェアです。主なターゲットは、自動車、航空宇宙、大型プラントなど、極めて大規模かつ複雑な製品を開発する大企業です。

最大の特徴は、数万〜数十万点にも及ぶ膨大な部品で構成される「超大規模アセンブリ」を快適に扱えることです。メモリ管理やデータ処理が最適化されており、複雑なモデルでもスムーズに表示・操作できます。

また、モデリング機能も極めて高度です。特に、自動車のボディのような滑らかで複雑な自由曲面を意のままに作り出す「高度なサーフェスモデリング機能」に優れています。クラスAサーフェスと呼ばれる、意匠性・審美性が非常に高い高品質な曲面を作成できるのは、ハイエンドCADならではの強みです。

さらに、高度な解析(CAE)機能や製造(CAM)機能が統合されている、あるいはシームレスに連携できるものが多く、設計から解析、製造までの一連のプロセスを一つの環境で完結できるソリューションとして提供されます。

その分、価格は非常に高価で、1ライセンスあたり年間150万円以上、システム構成によっては1,000万円を超えることも珍しくありません。操作の習習も難易度が高く、専門のトレーニングが必須となります。

代表的なソフトには、「CATIA」(ダッソー・システムズ)、「NX」(シーメンス)、「Creo Parametric」(PTC)などがあります。

② ミッドレンジCAD

ミッドレンジCADは、ハイエンドCADとローエンドCADの中間に位置し、機能と価格のバランスが最も取れたグレードです。現在、製造業で最も広く普及しており、市場の主流となっています。中小企業から大企業の部門単位まで、幅広いユーザー層に利用されています。

ミッドレンジCADは、一般的な機械製品の設計に必要な機能を十分に備えています。部品を作成する「パーツモデリング」、部品を組み立てる「アセンブリ」、そしてモデルから図面を作成する「ドラフティング」という3D設計の基本機能はもちろん、板金設計や溶接設計、簡易的な解析機能などを標準で搭載している製品も多いです。

特に、寸法を変更すると形状が自動で更新される「パラメトリックモデリング」が基本となっており、設計変更に強いという大きなメリットがあります。アドイン(追加機能)も豊富に用意されており、必要な機能を拡張していくことも可能です。

価格は、年間30万円〜100万円程度が中心で、ハイエンドCADに比べると導入のハードルは大きく下がります。操作性も直感的に分かりやすいように工夫されている製品が多く、比較的習得しやすいと言われています。

代表的なソフトとしては、「SOLIDWORKS」(ダッソー・システムズ)、「Inventor」(オートデスク)、「Solid Edge」(シーメンス)などが挙げられます。

③ ローエンドCAD

ローエンドCADは、3D CADの中でも基本的な機能に絞り、価格を抑えたエントリーグレードのソフトウェアです。主なターゲットは、個人ユーザー、小規模事業者、教育機関、あるいは3D設計の入門者です。

機能はミッドレンジに比べて限定的ですが、簡単な部品のモデリングやアセンブリ、3Dプリンター用のデータ作成など、基本的な3D設計作業は問題なく行えます。複雑な曲面設計や大規模なアセンブリの扱いには向いていませんが、シンプルな製品の設計であれば十分な性能を持っています。

近年、このカテゴリではクラウドベースのCADソフトが台頭しています。ソフトウェアをPCにインストールするのではなく、Webブラウザ上で利用するため、場所やデバイスを選ばずに作業できるのが大きな特徴です。また、データがクラウド上で一元管理されるため、チームでの共同作業やデータ共有も容易です。

最大の魅力は価格の安さで、無料、もしくは年間数万円〜30万円程度で利用できるものがほとんどです。中には、学生や個人、スタートアップ企業向けに無料ライセンスを提供しているソフトもあります。

代表的なソフトには、「Fusion 360」(オートデスク)や「Onshape」(PTC)などがあります。

| グレード | 主なターゲット | 特徴 | 価格帯の目安(年間) | 代表的なソフト |

|---|---|---|---|---|

| ハイエンドCAD | 大企業(自動車、航空宇宙など) | ・超大規模アセンブリに対応 ・高度なサーフェスモデリング機能 ・高度な解析・製造機能との統合 |

150万円~ | CATIA, NX, Creo Parametric |

| ミッドレンジCAD | 中小企業~大企業 | ・機能と価格のバランスが良い ・パラメトリック機能が充実 ・幅広い業界で利用されている |

30万円~100万円 | SOLIDWORKS, Inventor, Solid Edge |

| ローエンドCAD | 個人、小規模事業者、教育機関 | ・基本的なモデリング機能に特化 ・比較的安価、または無料 ・クラウドベースの製品が多い |

無料~30万円 | Fusion 360, Onshape |

3D CADの3つのモデリング方式

3D CADで立体モデルを作成する際、その内部データはいくつかの異なる表現方法(モデリング方式)で構成されています。主に「ワイヤーフレームモデル」「サーフェスモデル」「ソリッドモデル」の3種類があり、それぞれに得意なこと、不得意なことがあります。どの方式が優れているというわけではなく、目的に応じて使い分けることが重要です。

① ワイヤーフレームモデル

ワイヤーフレームモデルは、3Dモデルを頂点(点)と、それらを結ぶ稜線(エッジ、線)のみで表現する方式です。その名の通り、針金(ワイヤー)で骨組み(フレーム)を作ったような見た目になります。

3次元空間における点の座標と、どの点とどの点を線で結ぶかという情報だけで構成されているため、データ量が非常に軽く、コンピュータの処理速度が速いのが最大のメリットです。そのため、コンピュータの性能が低かった初期の3D CADで主流の方式でした。

しかし、ワイヤーフレームモデルには大きな欠点があります。それは「面」の情報を持たないことです。骨組みしかないので、どの部分が表でどの部分が裏なのかをコンピュータが認識できません。そのため、向こう側にあるはずの線が見えてしまう「隠線処理」が自動ではできず、形状が非常に分かりにくいという問題があります。また、面がないため、体積や質量を計算したり、レンダリングでリアルな画像を作成したりすることも不可能です。

現在では、ワイヤーフレームモデルが単独で最終的な設計に使われることはほとんどありません。しかし、そのデータ量の軽さから、ごく初期段階のラフな形状検討や、複雑なモデルの表示を高速化するための一時的な表示モードとして利用されることがあります。

② サーフェスモデル

サーフェスモデルは、ワイヤーフレームの骨組みに面(サーフェス)を貼り付けて、物体の表面を表現する方式です。ワイヤーフレームが骨組みだけだったのに対し、サーフェ-スモデルは表面だけの、中身が空洞の「ハリボテ」のような状態をイメージすると分かりやすいでしょう。

サーフェスモデルの最大の強みは、滑らかで複雑な自由曲面を非常に高い精度で表現できることです。NURBS(非一様有理Bスプライン)曲線・曲面といった高度な数学的表現を用いることで、デザイナーが意図する微妙なニュアンスの曲面や、流れるような美しい形状を作り出すことができます。

この特性から、自動車のボディ、航空機の翼、家電製品の筐体、キャラクターデザインなど、意匠性(デザイン性)が重視される製品の設計に不可欠なモデリング方式となっています。

ただし、サーフェスモデルはあくまで「表面」の情報しか持っていません。中身は空っぽなので、そのままでは体積や質量、重心といった物理的な特性を計算することはできません。また、面の貼り合わせが不完全で隙間が空いていると、後述するソリッドモデルに変換できないなど、扱いにはある程度のスキルと知識が求められます。

③ ソリッドモデル

ソリッドモデルは、サーフェスモデルが表面だけだったのに対し、中身まで情報が詰まった塊(ソリッド)として立体を表現する方式です。粘土細工のように、内部まで完全に密度の詰まった物体として扱われます。

ソリッドモデルの最大のメリットは、物体の体積、表面積、質量、重心、慣性モーメントといった物理量を正確に計算できることです。これにより、設計段階で製品の重量を把握したり、強度解析(CAE)の基礎データとして活用したりできます。

また、中身が詰まっているため、モデル同士を足したり(和)、引いたり(差)、重なった部分を取り出したり(積)する「ブーリアン演算(集合演算)」が容易に行えます。これにより、直方体から円柱をくり抜くといった直感的な操作で、効率的にモデリングを進めることができます。さらに、部品同士が物理的にぶつかっていないかを確認する「干渉チェック」も、ソリッドモデルでなければ不可能です。

これらの利点から、現在の機械設計や部品設計の分野では、ソリッドモデルが最も標準的なモデリング方式として広く利用されています。

| モデリング方式 | 概要 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| ワイヤーフレームモデル | 頂点(点)と稜線(線)のみで立体を表現する、骨組みのようなモデル。 | ・データ量が非常に軽く、処理が高速。 | ・面がなく、形状が分かりにくい。 ・体積や質量の計算は不可能。 |

・初期の3D CAD。 ・簡易的な形状検討。 |

| サーフェスモデル | 面(サーフェス)で物体の表面を表現する、中身が空洞のモデル。 | ・複雑で滑らかな自由曲面を自由に表現できる。 | ・中身がないため、体積や質量の計算は不可能。 ・面の貼り合わせなど、操作が比較的難しい。 |

・自動車のボディや家電製品の外装など、意匠性が重視されるデザイン。 |

| ソリッドモデル | 中身まで情報が詰まった塊(ソリッド)として立体を表現するモデル。 | ・体積、質量、重心などの物理量を正確に計算できる。 ・干渉チェックや解析(CAE)に適している。 |

・サーフェスモデルほど自由で複雑な曲面の表現は得意ではない場合がある。 | ・機械部品、金型、構造物など、ほとんどの工業製品の設計。 |

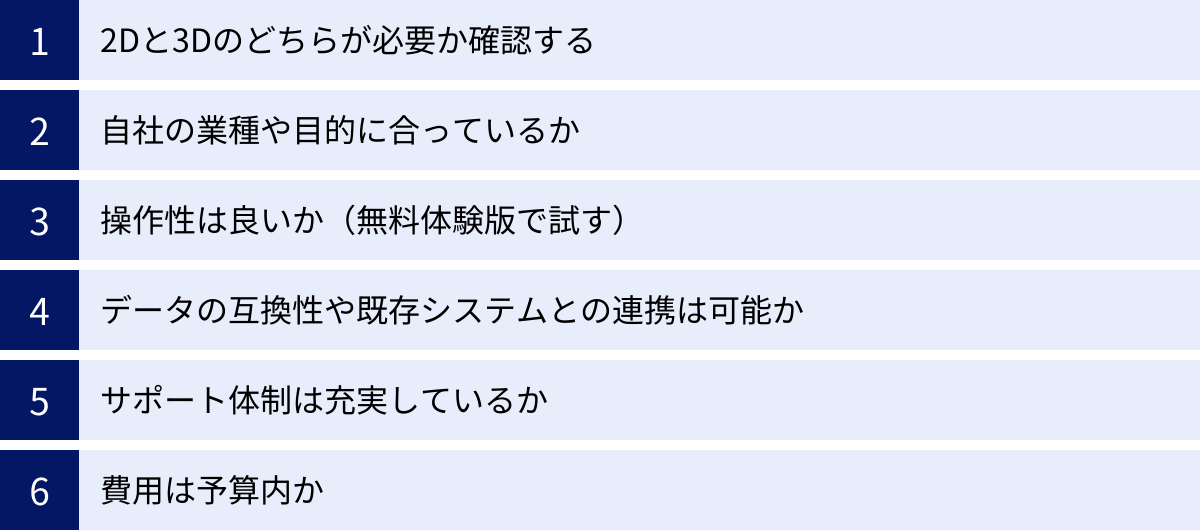

製造業向けCADソフトの選び方【6つのポイント】

数多くのCADソフトの中から、自社にとって最適な一品を見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、導入後に後悔しないための、CADソフト選定における6つの重要なポイントを解説します。

① 2Dと3Dのどちらが必要か確認する

まず最初に明確にすべきは、「自社の業務に2D CADと3D CADのどちらが必要か」という根本的な問いです。

- 主な業務が、建築の平面図や電気回路図、工場のレイアウト図の作成など、2次元の図面作成が中心の場合は、2D CADで十分な可能性があります。2D CADは比較的安価で操作も習得しやすいため、コストを抑えたい場合に有効な選択肢です。

- 一方で、機械部品や製品の設計、金型設計など、立体的なモノづくりを行う場合は、3D CADの導入を強く推奨します。3D CADは干渉チェックによる設計ミス防止、シミュレーションによる性能検証、CAM連携による製造効率化など、2D CADにはない多くのメリットをもたらし、製品開発プロセス全体を革新する力を持っています。

注意点として、多くの3D CADソフトは、作成した3Dモデルから2D図面を自動で作成する機能を備えています。そのため、「最終的な納品物は2D図面だから」という理由だけで2D CADに限定する必要はありません。将来的な事業展開や、設計効率の抜本的な改善を見据えるのであれば、初期投資はかかっても3D CADを選ぶ方が長期的なメリットは大きいでしょう。

② 自社の業種や目的に合っているか

CADソフトには、あらゆる分野で使える「汎用CAD」と、特定の分野に特化した「専用CAD」があります。自社の業種や主な設計対象に合わせて、最適なタイプのソフトを選ぶことが重要です。

例えば、

- 自動車や航空宇宙業界で、複雑な曲面デザインや大規模アセンブリを扱うなら、「CATIA」や「NX」といったハイエンドの専用CADが候補になります。

- 大規模な産業機械や製造装置の設計で、膨大な部品点数を高速に処理したいなら、「iCAD SX」のような機械装置設計に特化したCADが強みを発揮します。

- 建築業界であれば、BIM(Building Information Modeling)に対応した建築専用CADが不可欠です。

- 金型業界であれば、抜き勾配のチェックやパーティングラインの作成、樹脂流動解析との連携が容易な金型設計用CADが求められます。

汎用CADは幅広い用途に使えますが、専門的な作業を行う際には、専用CADに比べて手間がかかる場合があります。自社のコア業務が何かを見極め、その作業を最も効率化できる機能を備えたソフトを選びましょう。

③ 操作性は良いか(無料体験版で試す)

CADソフトは毎日長時間使うツールです。そのため、設計者がストレスなく使える直感的な操作性は非常に重要な選定基準となります。コマンドのアイコンは分かりやすいか、マウスの操作感はスムーズか、画面のレイアウトは見やすいか、といった点は、設計の生産性に直接影響します。

しかし、操作性の良し悪しはカタログスペックだけでは判断できません。人によっても「合う・合わない」があります。そこで、必ず導入候補のソフトウェアの「無料体験版」や「評価版」を取り寄せ、実際に操作してみることを強くお勧めします。

可能であれば、複数の設計者に異なるソフトを試してもらい、フィードバックを集めるのが理想的です。簡単な部品を一つモデリングしてみるだけでも、そのソフトの思想や操作感を掴むことができます。「安かったから」「有名だから」という理由だけで選ぶのではなく、実際に触れてみて、自社の設計者にとって最も使いやすいと感じるソフトを選ぶことが、導入後の定着と活用促進の鍵となります。

④ データの互換性や既存システムとの連携は可能か

CADデータは、社内だけで完結するものではありません。顧客や協力会社(サプライヤー)との間で、設計データをスムーズにやり取りできるかは、業務効率を左右する重要なポイントです。

まず確認すべきは、主要な取引先が使用しているCADソフトと、そのデータ形式です。もし、取引先と同じCADソフトを導入すれば、データの変換が不要になり、最も確実なやり取りができます。それが難しい場合でも、STEP(ステップ)やIGES(アイジェス)、Parasolid(パラソリッド)といった中間ファイル形式に標準で対応しているかを確認しましょう。これらの形式は、異なるCADソフト間でデータを交換するための共通フォーマットです。ただし、中間ファイルへの変換は、まれに形状が壊れたり情報が欠落したりするリスクもあるため、事前に変換テストを行っておくと安心です。

また、社内の既存システムとの連携も考慮に入れる必要があります。例えば、すでにPDM(製品データ管理)やPLM(製品ライフサイクル管理)システムを導入している場合、新しいCADソフトがそのシステムとスムーズに連携できるかは必ず確認しましょう。同様に、CAE(解析)やCAM(製造)ソフトとのデータ連携が円滑に行えるかも、設計から製造までの一貫したプロセスを構築する上で非常に重要です。

⑤ サポート体制は充実しているか

高機能なCADソフトを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。特に導入初期や、複雑な機能を使おうとした際には、必ず疑問点やトラブルが発生します。その際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、導入成否を分ける重要な要素です。

確認すべきサポート体制の例は以下の通りです。

- 導入時トレーニング: 初心者向けの基本操作トレーニングを提供しているか。

- テクニカルサポート: 電話やメールでの問い合わせに、どれくらい迅速に対応してくれるか。

- オンラインリソース: FAQやチュートリアル動画、オンラインヘルプなどが充実しているか。

- ユーザーコミュニティ: 他のユーザーと情報交換できるフォーラムやコミュニティが存在するか。

これらのサポートは、ソフトウェア開発元が直接提供する場合と、販売代理店が提供する場合があります。特に日本の製造業では、国内の販売代理店による手厚いサポートが重視される傾向にあります。日本語で気軽に相談できる窓口があるか、自社の業界に詳しい担当者がいるか、といった点も確認しておくと良いでしょう。

⑥ 費用は予算内か

最後に、当然ながら費用が予算内に収まるかという点も重要な判断基準です。ただし、単純にソフトウェアのライセンス価格だけで比較するのは危険です。

CAD導入にかかる費用は、以下の要素を総合的に考慮する必要があります。

- 初期導入費用:

- ソフトウェアライセンス費用(永久ライセンス or サブスクリプション)

- 高性能PC(ワークステーション)の購入費用

- 導入時トレーニングやコンサルティングの費用

- ランニングコスト(維持費用):

- サブスクリプションの年間費用

- 永久ライセンスの年間保守契約費用

- バージョンアップに伴う費用

「初期費用は安いが、長期的に見るとサブスクリプションで高くつく」「ライセンスは安いが、高性能なPCが多数必要で総額は高くなる」といったケースも考えられます。短期的なコストだけでなく、3年〜5年といった中期的な視点で総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)を算出し、比較検討することが賢明です。

その上で、投資するコストに見合う効果(設計品質の向上、開発期間の短縮、手戻りの削減など)が得られるかを慎重に評価し、最終的な意思決定を行いましょう。

【3D対応】製造業向けCADソフトおすすめ10選

ここでは、現在の製造業で広く利用されている、3D設計に対応した代表的なCADソフトを10製品ピックアップして紹介します。それぞれの特徴や得意分野を比較し、自社に最適なソフトを見つけるための参考にしてください。

| ソフト名 | 開発元 | グレード | 特徴 | 価格体系の目安 |

|---|---|---|---|---|

| SOLIDWORKS | Dassault Systèmes | ミッドレンジ | 直感的な操作性で習得しやすく、幅広い業界で利用されている3D CADのデファクトスタンダード。豊富なアドインによる拡張性も魅力。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| Fusion 360 | Autodesk | ローエンド~ | CAD/CAM/CAE/PCBを統合したクラウドベースのプラットフォーム。個人やスタートアップ向けの無料ライセンスも提供。 | サブスクリプション |

| CATIA | Dassault Systèmes | ハイエンド | 自動車・航空宇宙業界で圧倒的なシェアを誇る。複雑な曲面設計(サーフェスモデリング)や大規模アセンブリに強み。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| Inventor | Autodesk | ミッドレンジ | 同社のAutoCADとの親和性が高く、2D/3D連携がスムーズ。デジタルプロトタイピングによる製品全体の検証機能が充実。 | サブスクリプション |

| Solid Edge | Siemens | ミッドレンジ | パラメトリックとダイレクトの長所を融合した「シンクロナステクノロジー」が特徴。履歴に縛られない柔軟な設計変更が可能。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| iCAD SX | 富士通 | ミッドレンジ~ハイエンド | 独自開発のエンジンによる圧倒的な処理速度が特徴。数十万点の超大規模アセンブリもストレスなく扱え、機械・装置設計に特化。 | 永久ライセンス |

| Creo Parametric | PTC | ハイエンド | 3D CADのパイオニア。パラメトリックモデリングに加え、履歴のないモデルも直感的に編集できるダイレクトモデリング機能を搭載。 | サブスクリプション |

| NX | Siemens | ハイエンド | 設計(CAD)、解析(CAE)、製造(CAM)を一つの環境に統合したハイエンドソリューション。金型設計や複雑な部品加工に強み。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| Onshape | PTC | ローエンド~ミッドレンジ | 完全にWebブラウザ上で動作するフルクラウドCAD。複数人でのリアルタイム共同編集や、強力なバージョン管理機能が特徴。 | サブスクリプション |

| BricsCAD | Bricsys | ローエンド~ミッドレンジ | AutoCAD(.dwg)と高い互換性を持ち、2Dから3D、BIMまでをカバーするオールインワンCAD。コストパフォーマンスに優れる。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

注意:価格体系は変更される可能性があるため、最新の情報は各ソフトウェアの公式サイトや販売代理店にご確認ください。

① SOLIDWORKS(ソリッドワークス)

ダッソー・システムズ社が開発する、ミッドレンジ3D CADの代表格です。世界中の幅広い業種で導入されており、3D CADのデファクトスタンダードとも言える存在です。最大の特長は、Windowsに準拠した直感的で分かりやすいユーザーインターフェースにあり、3D CAD初心者でも比較的習得しやすいと評価されています。設計、解析(シミュレーション)、データ管理、テクニカルコミュニケーションといった製品開発に必要なツール群が統合されており、業務に合わせて柔軟に機能を追加できます。(参照:ダッソー・システムズ株式会社 公式サイト)

② Fusion 360(フュージョン360)

オートデスク社が提供する、クラウドベースの統合型3D CAD/CAM/CAEソフトウェアです。設計(CAD)だけでなく、解析(CAE)、製造(CAM)、基板設計(PCB)までを一つのプラットフォームでカバーします。クラウドの利点を活かし、場所を問わずにデータにアクセスでき、チームでの共同作業も容易です。機能が豊富でありながら価格が非常に安価で、個人や年間売上高10万ドル未満のスタートアップ企業は無料で利用できるライセンスがあるため、導入のハードルが低いのが大きな魅力です。(参照:オートデスク株式会社 公式サイト)

③ CATIA(キャティア)

ダッソー・システムズ社が開発するハイエンド3D CADです。自動車や航空宇宙といった業界で標準ツールとして採用されており、極めて複雑な製品開発プロジェクトを支えています。特に、自動車のボディのような滑らかで美しい曲面を作り出すサーフェスモデリング機能は、他の追随を許さないと言われるほど高性能です。大規模アセンブリのハンドリングにも優れ、設計から製造、解析までを網羅する包括的なソリューションを提供します。(参照:ダッソー・システムズ株式会社 公式サイト)

④ Inventor(インベンター)

オートデスク社が開発する、ミッドレンジ3D CADです。同社の2D CAD「AutoCAD」との親和性が非常に高く、AutoCADで作成した2Dデータを活用した3Dモデリングや、3Dモデルと2D図面のシームレスな連携が可能です。製品全体の性能を検証する「デジタルプロトタイピング」の思想に基づいており、アセンブリ設計やモーションシミュレーション、応力解析などの機能が充実しています。製造業向けの包括的なパッケージ「Product Design & Manufacturing Collection」に含まれています。(参照:オートデスク株式会社 公式サイト)

⑤ Solid Edge(ソリッドエッジ)

シーメンス社が開発するミッドレンジ3D CADです。最大の特徴は、「シンクロナステクノロジー」と呼ばれる独自のモデリング技術です。これは、設計履歴に依存するパラメトリックモデリングと、履歴を気にせず直感的に形状を編集できるダイレクトモデリングの長所を融合したもので、他のCADで作成したデータでも柔軟かつ迅速に編集できます。設計変更に強いことが大きなメリットです。(参照:シーメンス株式会社 公式サイト)

⑥ iCAD SX(アイキャド エスエックス)

富士通が開発・販売する、機械装置設計に特化した3D CADです。独自開発の超軽量3Dデータ形式により、数十万点、数百万点といった超大規模なアセンブリデータでも、一般的なPCで高速に処理できるのが最大の強みです。メモリ使用量を気にすることなく、装置全体を一つの3D空間で設計できるため、大規模な産業機械や生産ライン全体のレイアウト検討などで圧倒的なパフォーマンスを発揮します。(参照:富士通株式会社 公式サイト)

⑦ Creo Parametric(クリオ パラメトリック)

PTC社が開発するハイエンド3D CADで、パラメトリックモデリングを発明したソフトウェアの子孫にあたります。その名の通り強力なパラメトリック機能に加え、履歴のないインポートデータなども直接編集できるダイレクトモデリング機能を両搭載しているのが特徴です。近年は、ジェネレーティブデザイン(AIによる設計最適化)やリアルタイムシミュレーション、AR(拡張現実)を活用したデザインレビューなど、最先端の技術を積極的に取り入れています。(参照:PTCジャパン株式会社 公式サイト)

⑧ NX(エヌエックス)

シーメンス社が開発する、設計から製造までをエンドツーエンドで支援する統合型ハイエンドCAD/CAE/CAMソリューションです。自動車、航空宇宙、家電、産業機械など幅広い業界のリーディングカンパニーで採用されています。高度なフリーフォームモデリング、大規模アセンブリ設計、複雑な金型設計、高度な5軸加工用CAM機能など、あらゆるニーズに応える包括的な機能を提供します。同社のPLMシステム「Teamcenter」とのシームレスな連携も強みです。(参照:シーメンス株式会社 公式サイト)

⑨ Onshape(オンシェイプ)

PTC社が提供する、世界初のフルクラウドネイティブなCADプラットフォームです。ソフトウェアのインストールが一切不要で、PCやMac、スマートフォンのWebブラウザ上で全ての作業が完結します。データはクラウド上で一元管理され、複数人が同じモデルを同時に開き、リアルタイムで共同編集できるのが最大の特徴です。全ての変更履歴が自動で保存される強力なバージョン管理機能も備えており、リモートワークや分散設計チームに最適なソリューションです。(参照:PTCジャパン株式会社 公式サイト)

⑩ BricsCAD(ブリックスキャド)

ベルギーのBricsys社が開発するCADソフトウェアです。AutoCADのネイティブファイル形式である.dwgと高い互換性を持ち、使い慣れたコマンドやインターフェースで作業できるのが特徴です。1つのプラットフォーム上で、2D作図、3Dモデリング、BIM(建築設計)、Mechanical(機械設計)のすべてに対応できます。永久ライセンスも提供しており、コストパフォーマンスが非常に高いため、AutoCADからの移行先として、またコストを抑えたい企業に人気の選択肢となっています。(参照:Bricsys(Hexagon) 公式サイト)

【2D主力】製造業向けCADソフトおすすめ5選

3D CADが主流となりつつある中でも、2D図面の作成・編集が業務の中心である場合や、コストを抑えて導入したい場合には、2D CADが依然として有効な選択肢です。ここでは、製造業で広く使われている、信頼性の高い2D CADソフトを5製品紹介します。

| ソフト名 | 開発元 | 特徴 | 価格体系の目安 |

|---|---|---|---|

| AutoCAD | Autodesk | 2D CADの業界標準であり、圧倒的なシェアを誇る。高いカスタマイズ性と豊富な機能で、あらゆる作図業務に対応可能。 | サブスクリプション |

| IJCAD | インテリジャパン | AutoCADと非常に高い互換性を持つ国産CAD。AutoCADとほぼ同じ操作感でありながら、低コストで導入できるのが魅力。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| DraftSight | Dassault Systèmes | SOLIDWORKSと同じ開発元が提供するプロフェッショナル向け2D CAD。.dwgファイルの作成・編集に特化し、AutoCADからの移行もスムーズ。 | サブスクリプション / 永久ライセンス |

| 図脳CAD2D | フォトロン | 「日本の製造業のために」をコンセプトに開発された国産CAD。手書き感覚で使える直感的な操作性が特徴。 | 永久ライセンス |

| RootPro CAD | ルートプロ | 無料で使える「Free版」も提供されている国産の2D汎用CAD。軽快な動作とシンプルな操作性で、初心者でも扱いやすい。 | 無料版 / 永久ライセンス |

注意:価格体系は変更される可能性があるため、最新の情報は各ソフトウェアの公式サイトや販売代理店にご確認ください。

① AutoCAD(オートキャド)

オートデスク社が開発する、2D CADの代名詞とも言えるソフトウェアです。長年にわたり業界標準として利用されており、そのファイル形式である「.dwg」は、CADデータ交換の事実上の標準となっています。非常に多機能で、カスタマイズ性も高く、AutoLISPというプログラミング言語を使えば、定型作業を自動化することも可能です。製造業だけでなく、建築、土木など幅広い分野で利用されています。(参照:オートデスク株式会社 公式サイト)

② IJCAD(アイジェイキャド)

株式会社インテリジャパンが開発・販売する、AutoCAD互換CADです。AutoCADの.dwgファイルと高い互換性を持ち、コマンドや操作感もAutoCADに非常に近いため、AutoCADユーザーであれば違和感なく移行できます。最大の魅力は、AutoCADと同等の機能を持ちながら、大幅に低コストで導入できる点です。永久ライセンスも選択でき、電話サポートなど日本製ならではの手厚いサポート体制も評価されています。(参照:インテリジャパン株式会社 公式サイト)

③ DraftSight(ドラフトサイト)

ダッソー・システムズ社が提供する、プロフェッショナル向けの2D作図・3D設計ソフトウェアです。特に2Dの機能が強力で、AutoCADと同様に.dwgファイルをネイティブで扱えます。3D CAD「SOLIDWORKS」との連携機能も備えており、SOLIDWORKSユーザーが2D図面の編集を行う際に便利です。AutoCADユーザーがスムーズに移行できるよう、使い慣れたコマンドやUIが用意されています。(参照:ダッソー・システムズ株式会社 公式サイト)

④ 図脳CAD2D(ずのうキャド)

株式会社フォトロンが開発する、日本の製造業の現場の声をもとに作られた国産2D CADです。海外製CADとは一線を画し、「手書き感覚の作図」をコンセプトにした直感的な操作性が特徴で、CAD初心者でも比較的短時間で習得できます。日本の図面規格や表記法に準拠した機能が豊富で、特に機械設計や金型設計の分野で根強い人気を誇ります。(参照:株式会社フォトロン 公式サイト)

⑤ RootPro CAD(ルートプロキャド)

株式会社ルートプロが開発する国産の2D汎用CADです。一部機能が制限された「Free版」を無料でダウンロードして利用できるのが大きな特徴です。動作が非常に軽快で、シンプルなインターフェースで直感的に操作できます。有料の「Professional版」では、さらに高度な作図機能やAutoCAD(DXF/DWG)ファイルの入出力機能などが利用可能になります。まず無料で試してみたい、という方に最適な選択肢です。(参照:株式会社ルートプロ 公式サイト)

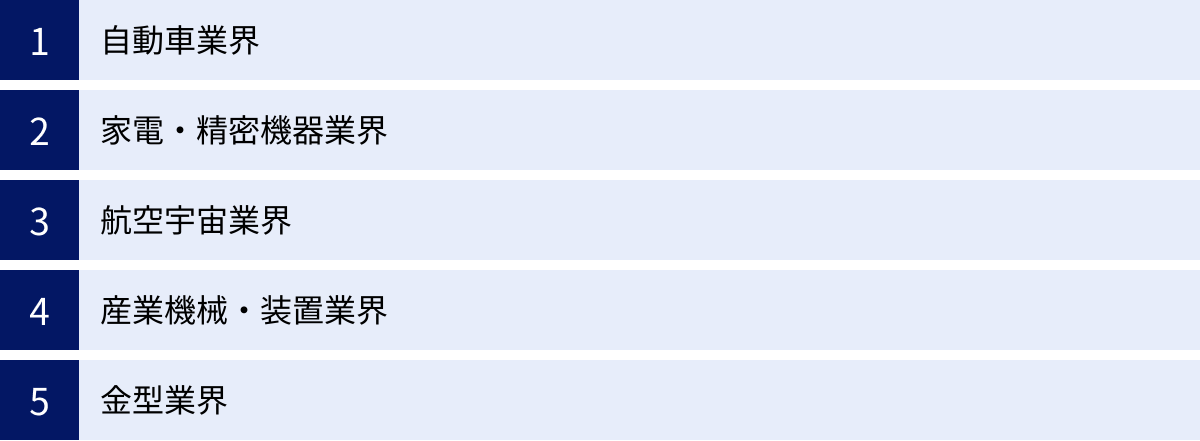

業界別|製造業におけるCADの活用シーン

CADソフトは、製造業のあらゆる分野で、その特性を活かして活用されています。ここでは、代表的な5つの業界を例に、具体的なCADの活用シーンを一般的なシナリオで紹介します。

自動車業界

自動車は、数万点もの部品から構成される複雑な工業製品の塊です。この業界では、CATIAやNXといったハイエンドCADが標準的に使用され、開発のあらゆる場面で活用されています。

例えば、デザイナーが描いたスケッチをもとに、高度なサーフェスモデリング機能を使って、空気抵抗や見た目の美しさを両立させた複雑なボディの曲面データを作成します。内部では、エンジンやトランスミッション、シャシー、内装部品といった無数のパーツを3Dで設計し、一つのアセンブリモデルとして統合。大規模アセンブリ機能と干渉チェック機能を駆使して、部品同士がぶつからないか、整備性は確保されているかなどを、実物を作る前に徹底的に検証します。さらに、CAEとの連携により、衝突安全性や剛性、空力特性などをシミュレーションし、設計にフィードバックします。

家電・精密機器業界

スマートフォンやデジタルカメラ、白物家電などの開発では、SOLIDWORKSやInventorといったミッドレンジCADが広く活用されています。

これらの製品では、デザイン性(意匠)と、限られたスペースにいかに多くの部品を効率よく配置するかが重要になります。CADを用いて、製品の筐体(外側のケース)をデザインし、その内部に基板やバッテリー、レンズユニットなどの部品を精密にレイアウトしていきます。3D CAD上で部品の配置を何度もシミュレーションし、最適な配置を決定します。また、3Dプリンターと連携して、設計したデータをすぐに出力し、試作品を手に取って形状や組み立てやすさを確認するといった活用も一般的です。完成した3Dデータは、金型メーカーに渡され、量産用の金型設計の元データとなります。

航空宇宙業界

航空機や人工衛星の開発は、自動車業界以上に高い安全性と信頼性が求められる分野です。ここでもCATIAやNXといったハイエンドCADが中心的な役割を担います。

航空機の設計では、軽量でありながら高い強度を持つことが絶対条件です。CADとCAEを駆使して、翼や胴体の構造を入念に設計し、構造解析や熱流体解析を繰り返して、飛行中の様々な負荷に耐えられることを検証します。また、複合材料(カーボンファイバーなど)の設計に特化した機能も活用されます。何十年にもわたる運用とメンテナンスを見据え、全ての部品の設計情報、変更履歴、材質情報などをPLMシステムで厳格に管理し、完全なトレーサビリティ(追跡可能性)を確保する上でも、CADデータは中核的な情報となります。

産業機械・装置業界

工場で使われる工作機械や半導体製造装置、ロボットといった産業機械は、部品点数が数十万点に及ぶことも珍しくありません。この分野では、iCAD SXのような大規模アセンブリの扱いに長けたCADや、ミッドレンジCADが活躍します。

設計者は、装置全体の3Dモデルを構築し、モーターやシリンダー、コンベアといった各ユニットが、設計通りに動作するかをモーションシミュレーション機能で検証します。これにより、アーム同士がぶつかる、可動範囲が足りないといった問題を、実機を製作する前に発見できます。また、装置内を複雑に走り回る電気ケーブルや油圧・空圧の配管などを、他の部品との干渉を避けながら効率的に設計する「配線・配管設計機能」も頻繁に利用されます。

金型業界

プラスチック製品やプレス部品を量産するための「金型」を設計・製造する業界では、CAD/CAM/CAEが一体となって活用されています。

まず、製品メーカーから受け取った製品の3Dモデルを元に、金型設計がスタートします。製品を金型からスムーズに取り出せるように「抜き勾配」を付けたり、金型の雄型と雌型を分ける「パーティングライン」を設定したりといった、金型特有の設計作業を行います。次に、樹脂流動解析(CAE)を使い、溶かしたプラスチックが金型内にどのように流れて固まるかをシミュレーションし、「ウェルドライン」や「ヒケ」といった成形不良が起きないかを予測します。設計が完了すると、その3DデータをCAMに渡し、マシニングセンタなどの工作機械を動かすためのNCプログラムを自動で作成し、精密な金型加工を行います。

製造業向けCADソフトに関するよくある質問

最後に、製造業向けCADソフトの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

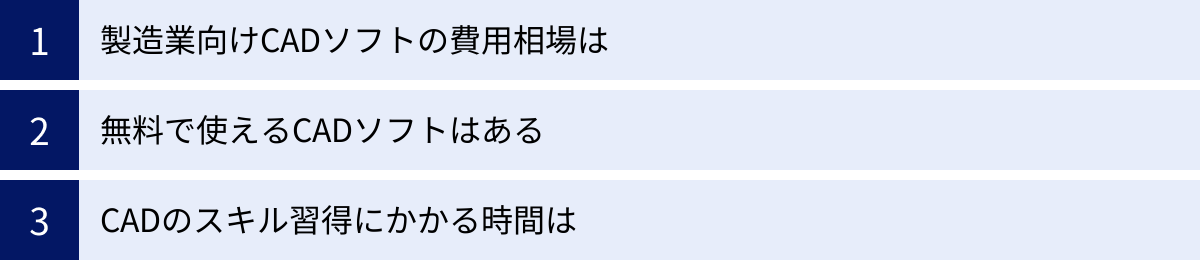

製造業向けCADソフトの費用相場は?

CADソフトの費用は、その種類やグレードによって大きく異なります。一概には言えませんが、大まかな目安は以下の通りです。

- ハイエンドCAD(CATIA, NXなど): 機能や構成によりますが、1ライセンスあたり年間150万円以上が一般的です。大規模なシステムでは、初期導入に数千万円かかることもあります。

- ミッドレンジCAD(SOLIDWORKS, Inventorなど): 最も一般的な価格帯で、1ライセンスあたり年間30万円~100万円程度が相場です。永久ライセンスと年間保守契約という形態もあります。

- ローエンドCAD(Fusion 360, Onshapeなど): 無料から年間30万円程度と、非常に安価に導入できます。

- 2D CAD(AutoCAD互換CADなど): 年間10万円~30万円程度が中心で、永久ライセンスであれば20万円前後から購入できる製品もあります。

注意すべきは、ライセンス費用だけでなく、高性能なPC(ワークステーション)の購入費用や、年間保守/サブスクリプション費用といったランニングコストも考慮に入れる必要があることです。

無料で使えるCADソフトはある?

はい、無料で利用できるCADソフトはいくつか存在します。ただし、その多くは機能が制限されていたり、利用条件(商用利用不可など)が定められていたりします。

- Fusion 360 (Autodesk): 個人利用(非商用)、または年間売上10万ドル未満のスタートアップ企業向けに、機能が豊富な無料ライセンスを提供しています。3Dモデリングの学習や、小規模な事業での利用に最適です。

- Onshape (PTC): 作成したデータをすべて公開(パブリック)にすることを条件に、無料で利用できるプランがあります。オープンソースのハードウェア開発や教育目的で活用されています。

- RootPro CAD (ルートプロ): 国産の2D CADで、一部機能が制限されたFree版が提供されており、商用利用も可能です。

- FreeCAD: オープンソースで開発されているパラメトリック3Dモデラーです。完全に無料で、商用利用も可能ですが、操作習得にはある程度の知識が必要です。

これらの無料ソフトは、CADの学習や個人的なモノづくりには非常に有用ですが、本格的な業務で利用する場合は、サポート体制や機能の充実度を考慮し、有料の商用ライセンスを選択するのが一般的です。

CADのスキル習得にかかる時間は?

CADのスキル習得に必要な時間は、個人の素養、学習方法、そして目指すレベルによって大きく変わります。あくまで一般的な目安として参考にしてください。

- レベル1:基本操作の習得(約1ヶ月~3ヶ月)

- 販売代理店などが実施する数日間の基礎トレーニングを受講し、基本的なコマンド(押し出し、カット、回転など)を覚え、簡単な部品を作成できるレベル。

- レベル2:実務で一人前に使える(約半年~1年)

- 複数の部品からなるアセンブリの作成や、図面化といった一連の業務を、ある程度一人でこなせるレベル。この段階では、分からないことを調べたり、先輩に聞いたりしながら作業を進めます。

- レベル3:応用機能を使いこなす(3年以上)

- サーフェスモデリングや大規模アセンブリの効率的な管理、解析機能の活用など、ソフトの応用機能を使いこなし、複雑な設計や業務改善を主導できるレベル。

最も重要なのは、継続的に学習し、実践で使い続けることです。2Dから3Dへの移行など、大きな変化を伴う場合は、思考の転換が必要なため、さらに時間がかかることもあります。焦らず、長期的な視点でスキルアップに取り組むことが大切です。

まとめ

本記事では、製造業におけるCADソフトの重要性から、その種類、選び方、そして具体的なおすすめ製品までを網羅的に解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- CADソフトは、単なる製図ツールではなく、設計品質の向上、開発期間の短縮、部門間連携の円滑化、技術継承など、製造業の競争力そのものを高めるための基幹ツールです。

- 導入にはメリットだけでなく、コストや学習時間といったデメリットも存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。

- CADソフトには、「2D/3D」「汎用/専用」「ハイエンド/ミッドレンジ/ローエンド」といった様々な分類があります。自社の事業内容、設計対象、そして予算を明確にし、どのカテゴリのソフトが最適かを見極めることが第一歩です。

- 最適なCADソフトを選ぶためには、以下の6つのポイントを総合的に評価することが重要です。

- 2Dと3Dのどちらが必要か

- 自社の業種や目的に合っているか

- 操作性は良いか(無料体験版で試す)

- データ互換性とシステム連携は可能か

- サポート体制は充実しているか

- 費用は予算内か

今日の製造業において、CADソフトなしに高品質な製品を効率的に開発することは困難です。市場には多種多様な選択肢がありますが、それぞれの特徴を正しく理解し、自社の課題解決に最も貢献するツールを選び抜くことができれば、それは企業にとって大きな資産となります。

まずは本記事で紹介した情報を参考に、いくつかの候補を絞り込み、無料体験版などを活用して実際にその操作性を試してみることから始めてみてはいかがでしょうか。自社に最適なCADソフトを導入し、設計開発プロセスの革新に向けた力強い一歩を踏み出しましょう。