「製造業の夜勤は給料が高いらしいけど、やっぱりきついのかな?」「自分に夜勤の仕事は向いているんだろうか?」

製造業への就職や転職を考えたとき、多くの方が夜勤という働き方に興味と同時に不安を抱くのではないでしょうか。24時間稼働している工場が多い製造業において、夜勤は欠かせない勤務形態です。日勤とは異なる時間帯に働くことで、高収入を得られたり、平日の昼間を自由に使えるといった魅力的なメリットがある一方で、生活リズムの乱れによる健康への影響や、家族や友人とのすれ違いといったデメリットも存在します。

この記事では、製造業の夜勤について、その実態を徹底的に解説します。勤務形態や具体的な仕事内容から、働く上でのメリット・デメリット、そしてどのような人が夜勤に向いているのか、その特徴までを深く掘り下げていきます。さらに、夜勤を健康的に乗り切るための具体的なコツや、よくある質問にも詳しくお答えします。

この記事を最後まで読めば、製造業の夜勤に対する漠然とした不安が解消され、自分にとって最適な働き方なのかどうかを判断できるようになるでしょう。夜勤という選択肢を正しく理解し、あなたのキャリアプランに活かすための一助となれば幸いです。

目次

製造業の夜勤とは

製造業の夜勤と一言でいっても、その働き方は様々です。工場の稼働体制によって勤務形態が異なり、それによって一日の生活サイクルも大きく変わってきます。まずは、製造業における夜勤の基本的な勤務形態と、具体的な一日のスケジュール例を通して、夜勤の働き方を具体的にイメージしてみましょう。

夜勤の主な勤務形態

製造業の工場は、製品の需要や生産効率を最大化するために、24時間体制で稼働していることが少なくありません。そのため、従業員は交代で勤務に入り、機械を止めずに生産を続けます。主な勤務形態として「2交代制」「3交代制」「夜勤固定」の3つが挙げられます。それぞれの特徴を理解し、自分に合った働き方を見つけることが重要です。

| 勤務形態 | 1日の勤務時間(目安) | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 2交代制 | 10~12時間 | 日勤と夜勤の2つのグループで工場を稼働させる。勤務時間が長い分、休日が多くなる傾向がある。 | ・休日が多い(例:4勤2休) ・まとめて休みが取りやすい |

・1日の拘束時間が長い ・勤務と休日のサイクルに慣れが必要 |

| 3交代制 | 8時間 | 日勤・準夜勤・深夜勤の3つのグループで工場を稼働させる。1日の労働時間は一般的。 | ・1日の勤務時間が短い ・身体への負担が比較的小さい |

・勤務時間帯の切り替えが頻繁 ・生活リズムが最も乱れやすい |

| 夜勤固定 | 8~10時間 | 常に夜間の時間帯のみ勤務する。日勤の従業員とは別の生活サイクルになる。 | ・生活リズムを一定に保ちやすい ・給与が安定して高い |

・昼夜逆転の生活が固定される ・社会との時間的なズレが大きい |

2交代制

2交代制は、24時間を日勤と夜勤の2つのシフトでカバーする勤務形態です。例えば、「8:00~20:00」の日勤と「20:00~翌8:00」の夜勤といった形で分かれています(休憩時間を含む)。1回の勤務時間が10時間から12時間と長くなるのが最大の特徴です。

勤務時間が長い分、休日が多く設定される傾向にあります。「4日働いて2日休む(4勤2休)」や「3日働いて3日休む(3勤3休)」といったサイクルが一般的で、年間休日数が130日以上、場合によっては180日近くになることもあります。平日に連休が取れることも多いため、旅行や趣味の時間を確保しやすいのが大きなメリットです。

一方で、デメリットは1日の拘束時間の長さです。12時間勤務の場合、通勤時間や準備時間を加味すると、平日は仕事と睡眠だけで1日が終わってしまうことも少なくありません。また、日勤と夜勤が数日ごとに入れ替わるため、その都度、生活リズムを調整する必要があります。体力的な負担は決して小さくないため、体力に自信がある人向けの働き方といえるでしょう。

3交代制

3交代制は、24時間を3つのシフトでカバーする勤務形態です。例えば、「早番(6:00~14:00)」「遅番(14:00~22:00)」「夜勤(22:00~翌6:00)」のように、8時間ずつ区切るのが一般的です。

1回の勤務時間が8時間と、一般的な日勤の仕事と変わらないため、2交代制に比べて身体的な負担は少ないと感じる人が多いでしょう。勤務後の時間にも比較的余裕があり、プライベートな用事を済ませやすいのがメリットです。

しかし、3交代制の最も難しい点は、生活リズムの管理です。例えば、「早番を5日間→休日→遅番を5日間→休日→夜勤を5日間」というように、週ごとや数日ごとに勤務時間帯がめまぐるしく変わります。この頻繁なシフトチェンジに体内時計を合わせるのが難しく、3つの勤務形態の中で最も体調管理が難しいといわれることもあります。睡眠時間の確保や食事のタイミングなど、高度な自己管理能力が求められる働き方です。

夜勤固定

夜勤固定は、その名の通り、常に夜間の時間帯にのみ勤務する形態です。「夜勤専従」とも呼ばれます。例えば、「21:00~翌6:00」といったシフトで、毎日同じ時間帯に働きます。

交代制勤務の最大のデメリットである「生活リズムの乱れ」が起こりにくいのが、夜勤固定の最大のメリットです。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるというサイクルを確立できるため、体内時計を一定に保ちやすくなります。夜勤という特殊な環境下ではあるものの、規則正しい生活を送ることが可能です。また、毎回の勤務に深夜手当が適用されるため、給与も安定して高水準を維持できます。

デメリットとしては、昼夜逆転の生活が完全に固定化されることです。家族や友人など、日中に活動する人々との時間は非常に合わせにくくなります。社会全体が動いている時間帯に寝ているため、社会からの疎外感や孤独感を感じる人もいるかもしれません。しかし、自分のペースで生活リズムを築きたい人や、交代制のシフトチェンジが苦手な人にとっては、最も働きやすい形態といえるでしょう。

製造業における夜勤の一日のスケジュール例

では、実際に夜勤で働く人はどのような一日を送っているのでしょうか。ここでは、夜勤固定(21:00~翌6:00勤務、休憩1時間)で働く人のスケジュール例をご紹介します。

- 13:00 起床

- 朝帰りしてシャワーを浴び、軽食をとった後、7~8時間の睡眠から目覚める。遮光カーテンで部屋は真っ暗な状態。

- 13:30~14:30 自由時間・軽い運動

- コーヒーを飲んで頭をスッキリさせる。軽いストレッチや近所を散歩して体を動かし、体内時計をリセットする。

- 14:30~17:00 プライベートな用事

- 昼間の空いている時間を利用して、市役所での手続きや銀行、病院などへ行く。スーパーでの買い物も、混雑を避けてゆっくりと済ませられる。

- 17:00~18:00 夕食(出勤前のメインの食事)

- 出勤に備えて、栄養バランスの取れた食事をしっかりと摂る。エネルギー源となる炭水化物、体を作るタンパク質、調子を整えるビタミン・ミネラルを意識する。

- 18:00~19:30 仮眠・リラックスタイム

- 出勤前に30分~1時間程度の仮眠をとる。これにより、夜間の眠気を軽減し、集中力を維持しやすくなる。仮眠しない場合は、読書や音楽鑑賞など、リラックスして過ごす。

- 19:30~20:00 出勤準備

- シャワーを浴びて心身をリフレッシュさせ、仕事着に着替える。夜食や飲み物の準備も済ませる。

- 20:00~20:30 通勤

- 通勤ラッシュとは無縁の時間帯。車でも電車でも、ストレスなく職場へ向かうことができる。

- 21:00~1:00 業務開始

- 日勤の担当者から引き継ぎを受け、業務を開始。機械の監視やライン作業、検品などを黙々とこなす。日中に比べて電話や来客がほとんどなく、静かな環境で作業に集中できる。

- 1:00~2:00 深夜休憩(食事)

- 持参した夜食を食べる。消化に良く、温かいスープやおにぎり、うどんなどが定番。食べ過ぎると眠くなるため、腹八分目を心がける。同僚と軽く談笑する貴重な時間でもある。

- 2:00~6:00 業務後半

- 最も眠気を感じやすい時間帯。意識的に体を動かしたり、冷たい水で顔を洗ったりして眠気を覚ます。生産目標達成に向けて、集中力を切らさずに作業を続ける。

- 6:00 業務終了・引き継ぎ

- 一日の作業内容や特記事項をまとめ、日勤の担当者へ正確に引き継ぐ。

- 6:30~7:00 帰宅

- 朝のラッシュが始まる前に帰路につく。

- 7:00~8:00 就寝準備

- 帰宅後、熱めのシャワーを浴びて体の緊張をほぐす。スマホやテレビは見ず、リラックスできる環境を整える。軽いストレッチも効果的。

- 8:00 就寝

- 朝日が差し込まないよう遮光カーテンを閉め切り、静かな環境で眠りにつく。

このように、夜勤の生活は、睡眠と食事のタイミングをいかにコントロールするかが鍵となります。自分なりのサイクルを確立できれば、日中の時間を有効活用し、充実した生活を送ることが可能です。

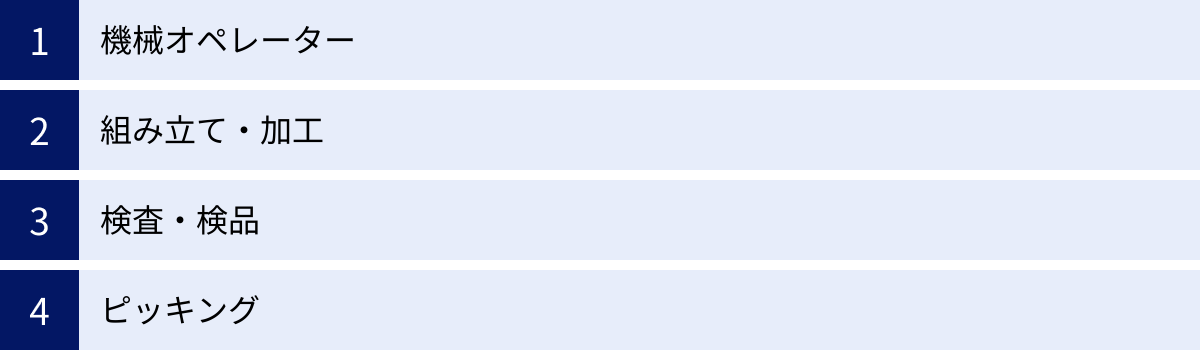

製造業の夜勤の主な仕事内容

製造業の夜勤で行われる仕事は、日勤と大きく変わるわけではありませんが、その環境や働き方には特有の側面があります。夜間は管理職や間接部門の従業員が少ないため、より自律的に、そして集中して業務に取り組むことが求められます。ここでは、製造業の夜勤で代表的な4つの仕事内容について、その詳細と特徴を解説します。

機械オペレーター

機械オペレーターは、製造ラインの心臓部ともいえる役割を担います。NC旋盤やマシニングセンタ、プレス機、成形機といった産業用機械を操作し、製品を自動または半自動で生産する仕事です。

主な業務内容は、まずプログラムやマニュアルに従って機械の初期設定を行うことです。加工する材料を機械にセットし、スタートボタンを押して生産を開始します。生産が始まると、機械が正常に動作しているかを監視する「見張り番」のような役割が中心となります。製品に異常がないか、機械から異音や異臭がしないかなどを五感を使ってチェックします。

夜勤における機械オペレーターの仕事は、日中に比べて機械の自動運転時間が長くなる傾向にあります。日中に生産計画の段取りや複雑な設定変更を済ませておき、夜間は連続運転で大量生産を行うケースが多いためです。したがって、トラブルなく機械を動かし続けるための監視業務がより重要になります。

また、簡単なトラブルシューティングも仕事の一部です。例えば、材料が詰まったり、刃物が摩耗したりといった軽微な問題が発生した際には、自分で対処することが求められます。夜間は専門の保全スタッフが常駐していない場合も多いため、マニュアルを読み解き、冷静に対応する能力が必要です。

この仕事は、機械いじりが好きな人や、一つのことに集中して取り組むのが得意な人に向いています。ものづくりの根幹を支えるやりがいを感じられる一方で、単純な監視業務が続くこともあるため、忍耐力も必要とされる仕事です。

組み立て・加工

組み立て・加工は、機械オペレーターが作り出した部品や、外部から供給されたパーツを、一つの製品として完成させていく工程です。その方法は多岐にわたり、ベルトコンベアで流れてくる製品に次々と部品を取り付けていく「ライン作業」や、自分の作業台で一つの製品をこつこつと作り上げる「セル生産方式」などがあります。

ライン作業の場合、決められた時間内に自分の担当する作業を正確にこなすスピードと正確性が求められます。ドライバーやレンチといった工具を使った手作業から、電動工具を使った作業まで様々です。一方、セル生産方式では、組み立てから検査までを一人または少人数で担当するため、より幅広い知識とスキルが必要になります。

夜勤における組み立て・加工の仕事は、日中と同じ生産計画に基づいて、黙々と作業を進めることが多くなります。日勤帯のように頻繁に仕様変更の指示が飛んできたり、上司が巡回してきたりすることが少ないため、自分のペースを守りながら集中して作業に取り組める環境といえます。

この仕事は、手先が器用な人や、プラモデル作りのように細かい作業が好きな人にとって、まさに天職といえるかもしれません。自分が手がけたものが徐々に製品の形になっていく様子を目の当たりにできるため、達成感を味わいやすい仕事です。ただし、同じ作業の繰り返しになることも多いため、単調な作業が苦にならない人、そして品質を維持するための集中力を持続できる人に向いています。

検査・検品

検査・検品は、製造された製品や部品が、定められた品質基準を満たしているかどうかをチェックする、品質管理の最後の砦ともいえる重要な仕事です。不良品が市場に出てしまうと、企業の信頼を大きく損なうことになりかねないため、非常に大きな責任を伴います。

検査の方法は様々です。製品に傷や汚れ、変形がないかを目で見て確認する「目視検査」、ノギスやマイクロメータといった測定器を使って寸法が規定通りかを確認する「寸法検査」、製品が正常に機能するかを実際に動かしてみる「動作検査」などがあります。

夜勤の検査業務は、日中と比べて周囲が静かであるという特徴があります。電話や人の話し声といった雑音が少ないため、より高い集中力を持って検査に臨むことができるというメリットがあります。微細な傷やわずかな寸法の違いを見つけ出すためには、この静かな環境が大きな助けとなるでしょう。

一方で、夜間は判断に迷った際に相談できる上司や品質管理の専門家が少ない場合があります。そのため、検査基準を正確に理解し、自分の判断に責任を持つことが強く求められます。マニュアルや仕様書を正確に読み解く能力と、些細な異常も見逃さない注意力、そして何よりも「不良品は絶対に流出させない」という強い責任感が不可欠です。

地道な作業ではありますが、自社の製品の品質を守っているという誇りを感じられる、非常にやりがいのある仕事です。完璧主義な人や、注意深く物事を観察するのが得意な人に向いています。

ピッキング

ピッキングは、工場の倉庫や物流センターなどで、指示書(ピッキングリスト)やハンディターミナル(バーコードリーダー)の指示に従って、必要な部品や製品を棚から集めてくる仕事です。集められた部品は製造ラインに供給されたり、出荷のために梱包されたりします。

一見すると単純な作業に見えますが、正確性とスピードが求められます。何千、何万とある部品の中から、指定されたものを、指定された数量だけ、間違えずに選び出さなければなりません。品番やロット番号を正確に確認し、一つでも間違えると、後の工程に大きな影響を与えてしまいます。

夜勤におけるピッキング作業は、日中のように頻繁な入出庫作業が少ない傾向にあります。そのため、翌日の生産計画や出荷計画に基づいて、計画的に作業を進めることができます。広い倉庫内を歩き回ったり、場合によってはフォークリフトを操作したりすることもあるため、じっとしているよりも体を動かしていたい人に向いています。

この仕事は、倉庫という広大な空間で、リストを一つずつクリアしていくゲームのような面白さがあります。正確に、そして効率的に作業をこなせた時には大きな達成感を得られるでしょう。整理整頓が得意な人や、効率的なルートを考えるのが好きな人は、この仕事で能力を発揮できるかもしれません。ただし、扱う部品によっては重量物もあるため、ある程度の体力が必要とされる場合もあります。

これらの仕事内容は、それぞれに異なるスキルや適性が求められますが、共通しているのは「夜間は自分の業務に集中しやすい環境である」ということです。日中の喧騒から離れ、黙々と自分の役割を全うしたい人にとって、夜勤は魅力的な働き方となり得るのです。

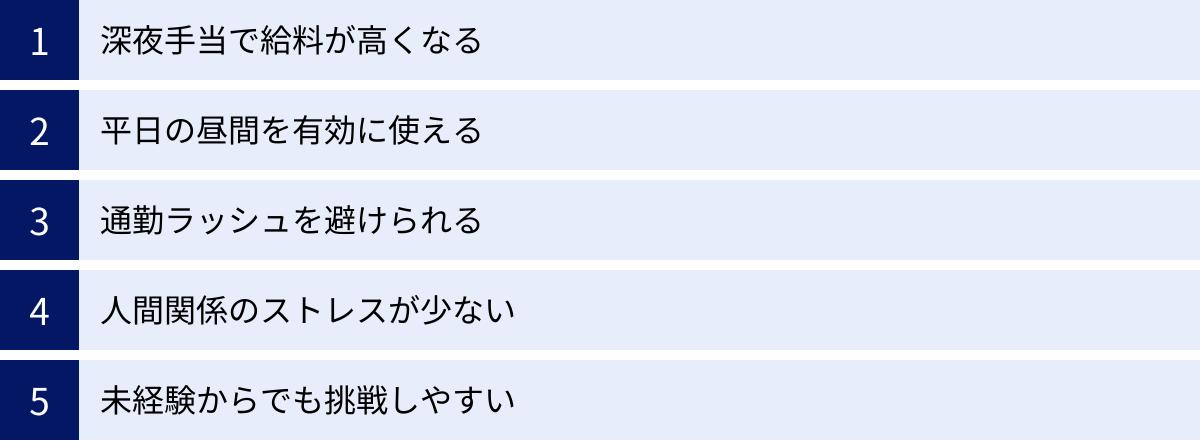

製造業の夜勤で働く5つのメリット

製造業の夜勤は「きつい」「大変」というイメージが先行しがちですが、実は多くの人がその恩恵を求めて夜勤を選んでいます。高い給料や自由な時間など、日勤では得られない数々のメリットが存在します。ここでは、製造業の夜勤で働くことで得られる5つの大きなメリットを、具体的な理由とともに詳しく解説します。

① 深夜手当で給料が高くなる

夜勤を選ぶ最も大きな理由として挙げられるのが、収入面の魅力です。労働基準法第37条では、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金(深夜手当)を支払うことが義務付けられています。参照:e-Gov法令検索 労働基準法

これは、夜勤で働く人への正当な対価であり、日勤と同じ時間働いたとしても、給料が大幅にアップする仕組みです。例えば、時給1,300円の人が深夜時間帯に働いた場合、時給は「1,300円 × 1.25 = 1,625円」に跳ね上がります。1時間あたり325円の差は、1ヶ月、1年と積み重なると非常に大きな金額になります。

具体的なシミュレーションを見てみましょう。

時給1,300円、1日8時間勤務、月21日出勤の場合:

- 日勤のみの場合

- 1,300円 × 8時間 × 21日 = 月収218,400円

- 夜勤(うち6時間が深夜手当対象)の場合

- 通常賃金:1,300円 × 2時間 = 2,600円

- 深夜割増賃金:(1,300円 × 1.25) × 6時間 = 9,750円

- 1日あたりの給料:2,600円 + 9,750円 = 12,350円

- 12,350円 × 21日 = 月収259,350円

このケースでは、月収で約4万円、年収に換算すると約48万円もの差が生まれます。さらに、企業によっては法定の25%を上回る深夜手当(例:30%)を設定していたり、深夜手当とは別に「夜勤手当」や「交代勤務手当」といった独自の福利厚生を設けている場合もあります。

「短期間で集中的に貯金をしたい」「マイホームの頭金を貯めたい」「子供の教育費を稼ぎたい」といった明確な金銭的目標がある人にとって、この高い給与水準は非常に大きなモチベーションとなるでしょう。

② 平日の昼間を有効に使える

日勤で働く多くの人が不便に感じることの一つが、「役所や銀行、病院などに行きづらい」という点です。これらの施設の多くは平日の9時から17時頃までしか開いていないため、用事を済ませるためには仕事を休んだり、早退・遅刻したりする必要があります。

しかし、夜勤であればこの問題は一気に解決します。夜勤明けの午前中や、出勤前の午後の時間をフルに活用して、これらの用事を余裕を持って済ませることができます。 混雑する土曜日を待つ必要もなく、待ち時間も少なくスムーズに手続きを進められるのは、精神的にも時間的にも大きなメリットです。

また、プライベートな時間の使い方も大きく変わります。平日の昼間は、ショッピングモールや映画館、レジャー施設、飲食店などが比較的空いています。土日のように人混みにもまれることなく、自分のペースでゆっくりと買い物を楽しんだり、人気のレストランで待たずにランチを味わったりすることができます。セールなども平日の早い段階からチェックできるため、お得な買い物をしやすいという利点もあります。

このように、世間が働いている時間に休み、世間が休んでいる時間に働くというライフスタイルは、人混みを避け、時間を効率的に使いたいと考える人にとっては、この上なく快適な環境を提供してくれます。

③ 通勤ラッシュを避けられる

都市部で働く人にとって、毎日の通勤ラッシュは大きなストレス源です。満員電車に揺られて体力を消耗したり、交通渋滞に巻き込まれてイライラしたりすることは、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。

夜勤の場合、出勤も退勤も一般的なラッシュアワーとは全く異なる時間帯になります。夕方から夜にかけて出勤し、早朝に退勤するため、電車は空席が目立ち、道路もスムーズに流れています。 これにより、通勤に伴う肉体的・精神的なストレスから完全に解放されます。

通勤時間が短縮されるという直接的なメリットも見逃せません。例えば、ラッシュ時なら1時間かかっていた通勤が、夜勤の時間帯なら30分で済むということも珍しくありません。往復で1時間の時間が浮けば、その分を睡眠や趣味、家族との時間にあてることができます。この「通勤ストレスゼロ」の生活は、日々のQOL(生活の質)を大きく向上させる要因となるでしょう。

④ 人間関係のストレスが少ない

職場の悩みで常に上位に挙がるのが「人間関係」です。上司との関係、同僚とのコミュニケーション、部署間の調整など、日中の職場は多くの人との関わり合いの中で仕事が進んでいきます。

一方、夜勤の時間帯は、日中に比べて職場にいる人の数が格段に少なくなります。特に、管理職や営業、事務といった間接部門の社員はほとんどいないため、上司から細かく指示を受けたり、頻繁に報告を求められたりすることが少なくなります。電話対応や来客対応に追われることもほとんどありません。

このような環境は、自分の仕事に黙々と集中したい人や、人付き合いが少し苦手だと感じている人にとっては、非常に働きやすいといえます。もちろん、同僚との最低限のコミュニケーションや引き継ぎ業務は必要ですが、日中のように常に周囲に気を配る必要がないため、人間関係からくるストレスは大幅に軽減されます。自分のペースで仕事を進められる自由度の高さは、夜勤ならではの大きな魅力です。

⑤ 未経験からでも挑戦しやすい

「製造業で働きたいけれど、特別なスキルや経験がない」と不安に感じている方もいるかもしれません。しかし、製造業の夜勤は、未経験者にとって門戸が広い場合が多いのです。

その理由として、夜勤の仕事はマニュアル化された定型業務が中心であることが多い点が挙げられます。夜間はイレギュラーな対応が少ないため、決められた手順に従って正確に作業をこなすことが主な役割となります。そのため、複雑な判断や高度な専門知識が求められる場面は比較的少なく、未経験者でも仕事内容を覚えやすいのです。

また、多くの企業では、未経験者向けの研修制度を充実させています。入社後はまず日勤の時間帯で、先輩社員から丁寧に仕事の進め方や機械の操作方法を教わり、十分に慣れてから夜勤に移行するという流れが一般的です。安全教育もしっかりと行われるため、安心してキャリアをスタートできます。

学歴や職歴を問わない求人も多く、「まずは製造業で経験を積みたい」「安定した仕事に就きたい」と考える人にとって、夜勤は有力な選択肢となります。ここで経験を積み、資格を取得するなどして、将来的に日勤のより専門的なポジションを目指すといったキャリアプランを描くことも可能です。

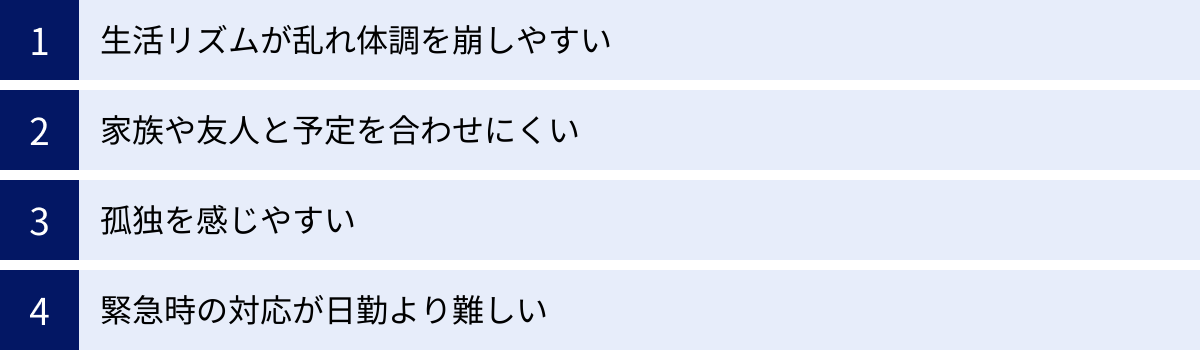

製造業の夜勤で働く4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、製造業の夜勤には無視できないデメリットも存在します。特に、健康面やプライベートへの影響は、夜勤を続ける上で誰もが直面する可能性のある課題です。ここでは、夜勤で働く際に覚悟しておくべき4つのデメリットと、その対策について詳しく解説します。

① 生活リズムが乱れ体調を崩しやすい

夜勤の最大のデメリットは、人間の本来持つ体内時計(サーカディアンリズム)に逆らった生活を送ることによる、心身への負担です。私たちの体は、太陽の光を浴びて目覚め、夜になると眠くなるようにプログラムされています。この自然なリズムに反して夜間に活動し、昼間に眠る生活は、様々な不調を引き起こす原因となります。

代表的なのが睡眠障害です。昼間は周囲の騒音や明るさによって、夜間ほど深く質の高い睡眠をとるのが難しくなります。慢性的な睡眠不足は、日中の強い眠気や集中力の低下、疲労感につながり、仕事中のミスや事故のリスクを高めることにもなりかねません。

また、不規則な食事は消化器系にも影響を与えます。夜間は消化器官の働きが低下するため、夜勤中に重い食事をとると胃もたれや便秘、下痢などを引き起こしやすくなります。

さらに、長期的な夜勤は、自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れを招き、高血圧や糖尿病、心疾患といった生活習慣病のリスクを高めるという研究報告もあります。精神面でも、気分の落ち込みやイライラ、不安感といった症状が現れることがあります。

これらの健康リスクを最小限に抑えるためには、後述する「健康管理のコツ」を実践し、意識的に自分の体調と向き合うことが不可欠です。少しでも不調を感じたら、無理をせずに医療機関を受診する勇気も必要になります。

② 家族や友人と予定を合わせにくい

夜勤は、日中に活動する大多数の人々とは真逆の生活サイクルになります。そのため、家族や友人とのコミュニケーションにすれ違いが生じやすくなるという問題が起こります。

例えば、家族が朝起きて活動を始める頃に自分は帰宅して眠りにつき、家族が帰宅して団らんを楽しむ時間帯に自分は仕事へ向かう、という生活になります。一緒に食卓を囲んだり、平日の夜にテレビを見ながら談笑したりといった、ごく当たり前の日常が失われてしまう可能性があります。特に、小さなお子さんがいる家庭では、子供と接する時間が極端に減ってしまうことに悩むケースも少なくありません。

友人関係においても同様です。平日の夜に行われる飲み会やイベント、土日に開催される結婚式やバーベキューなど、多くの集まりに参加することが難しくなります。友人から誘われても断らざるを得ない状況が続くと、徐々に疎遠になってしまうのではないかという孤独感や焦燥感を抱くこともあるでしょう。

このデメリットを乗り越えるためには、周囲の理解を得ることが大前提となります。家族とは交換日記やメッセージアプリを活用してコミュニケーションを密にしたり、夜勤明けや休日に意識的に一緒に過ごす時間を作ったりする工夫が必要です。友人関係では、自分の勤務シフトを事前に伝え、平日の昼間にランチをするなど、自分から積極的に交流の機会を設ける努力が求められます。

③ 孤独を感じやすい

メリットとして「人間関係のストレスが少ない」を挙げましたが、これは裏を返せば「孤独を感じやすい」というデメリットにもなり得ます。夜勤の時間帯は職場にいる人数が少なく、作業中はそれぞれが持ち場について黙々と業務をこなすことがほとんどです。

日中の職場のような活気や雑談はほとんどなく、静まり返った工場で機械の音だけが響く中で長時間一人でいると、社会から切り離されたような感覚や、強い孤独感を覚えることがあります。特に、おしゃべりが好きで、誰かと協力しながら仕事を進めたいタイプの人は、この環境を苦痛に感じるかもしれません。

休憩時間も、同僚が仮眠をとっていたり、一人で静かに過ごしていたりすることが多く、活発なコミュニケーションが生まれる機会は少ないかもしれません。仕事の悩みやちょっとした愚痴を気軽に話せる相手がいない状況は、精神的なストレスを溜め込む原因にもなり得ます。

この孤独感に対処するためには、仕事とプライベートのメリハリをしっかりつけることが重要です。仕事中は業務に集中し、休日は趣味のサークルに参加したり、友人と会ったりするなど、意識的に社会とのつながりを持つ時間を作ることが精神的なバランスを保つ上で助けになります。

④ 緊急時の対応が日勤より難しい

夜勤は、日中に比べて現場の人数が少ないだけでなく、責任者や各分野の専門家(品質管理、生産技術、設備保全など)が不在であるケースが多いという特徴があります。そのため、予期せぬトラブルが発生した際の対応が、日勤よりも難しくなる可能性があります。

例えば、生産機械に重大な故障が発生した場合、日勤であればすぐに設備保全の専門スタッフが駆けつけて修理してくれます。しかし、夜勤では専門家がいないため、電話で指示を仰ぎながら自分たちで応急処置をするか、最悪の場合、機械を停止させて朝を待つしかありません。生産がストップすれば、会社にとっては大きな損失につながります。

また、製品に重大な品質不良が見つかった場合も同様です。日勤なら品質管理の担当者とすぐに対策を協議できますが、夜勤ではその場で的確な判断を下せる人が限られています。自分の判断一つで、大量の不良品を生産してしまうリスクもはらんでいます。

このように、夜勤では一人ひとりの従業員に求められる責任が、日勤よりも重くなる側面があります。トラブル発生時には、限られた人員で冷静に状況を判断し、マニュアルに沿って的確に行動する能力が求められます。プレッシャーに弱い人や、自分で判断を下すのが苦手な人にとっては、大きな負担となる可能性があるでしょう。

製造業の夜勤に向いている人の4つの特徴

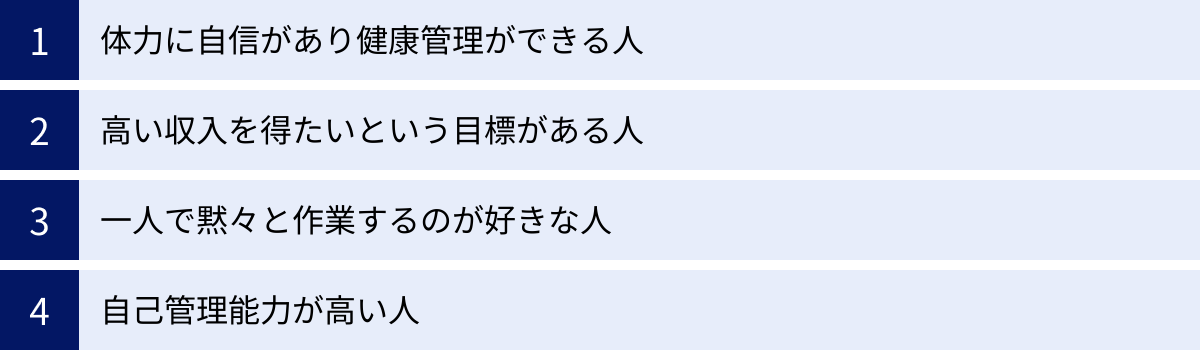

製造業の夜勤は、メリットとデメリットがはっきりしている働き方です。誰もが快適に働けるわけではなく、向き不向きが大きく分かれます。ここでは、これまでの内容を踏まえ、どのような人が製造業の夜勤に適しているのか、その具体的な4つの特徴を解説します。自分がこれらの特徴に当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。

① 体力に自信があり健康管理ができる人

まず最も重要なのが、心身ともに健康で、基礎的な体力があることです。夜勤は、人間の本来のリズムに逆らう働き方であるため、知らず知らずのうちに体に負担がかかります。不規則な生活が続いても体調を崩しにくい頑健さや、疲労からの回復力が高い人は、夜勤への適性があるといえます。

しかし、ただ体力があるだけでは不十分です。それに加えて、自ら積極的に健康を維持しようとする高い意識と、それを実行する自己管理能力が不可欠です。具体的には、以下のようなことができる人が向いています。

- 睡眠の重要性を理解し、質を高める工夫ができる人:日中の騒がしい環境でも眠れるように、遮光カーテンや耳栓を用意したり、就寝前のルーティンを決めたりと、質の高い睡眠を確保するための努力を惜しまない人。

- 栄養バランスを考えた食生活を送れる人:夜勤中の食事はコンビニ弁当やカップ麺で済ませがちですが、そうではなく、消化に良く栄養価の高い食事を自炊したり、サプリメントを活用したりして、体の中からコンディションを整えられる人。

- 定期的に運動する習慣がある人:体力維持やストレス解消のために、休日や勤務前にウォーキングや筋トレといった運動を生活に取り入れられる人。

自分の体の声に耳を傾け、不調のサインを早めに察知し、生活習慣を改善できる。こうしたセルフマネジメント能力こそが、夜勤を長く健康的に続けるための鍵となります。

② 高い収入を得たいという目標がある人

夜勤のきつさやデメリットを乗り越えるための、最も強力な原動力となるのが「明確な目標」です。特に、「お金を稼ぐ」という具体的な目的意識を持っている人は、夜勤に非常に向いています。

深夜手当によって日勤よりも格段に高い収入を得られることは、夜勤の最大のメリットです。このメリットを最大限に活かせるのは、「なぜ自分は夜勤で働くのか」という問いに、明確な答えを持っている人です。

- 「3年で500万円貯めて、自分の店を開く資金にする」

- 「子供の大学進学費用を、あと2年で貯めきる」

- 「憧れの車を買うために、1年間集中的に稼ぐ」

- 「借金を完済して、新しい人生をスタートさせる」

このように、具体的で期限のある目標があれば、多少の体力のきつさや生活の不便さも「目標達成のためのプロセス」として前向きに捉えることができます。 高い給与明細を見るたびにモチベーションが上がり、困難を乗り越える力になるでしょう。逆に、特に目的もなく「なんとなく給料が高いから」という理由だけで夜勤を始めると、デメリットの側面ばかりが気になり、長続きしない可能性が高くなります。

③ 一人で黙々と作業するのが好きな人

職場の人間関係は、多くの人にとってストレスの原因となります。一方で、人とのコミュニケーションにやりがいや楽しさを感じる人もいます。あなたはどちらのタイプでしょうか。もし、「他人にあれこれ言われず、自分のペースで集中して仕事に取り組みたい」と考えるタイプなら、夜勤は非常に適した環境です。

夜勤は、日中に比べて上司や同僚とのコミュニケーションが圧倒的に少ないのが特徴です。電話や来客対応もなく、静かな環境で自分の持ち場の作業に没頭できます。

- 集団行動が苦手な人:チームで協力するよりも、一人で完結する仕事のほうがパフォーマンスを発揮できる。

- 職場の雑談や飲み会が苦痛な人:仕事とプライベートはきっちり分けたいと考えており、業務外の付き合いは最小限にしたい。

- 高い集中力を持つ人:一度作業に入ると、周りの音や動きが気にならなくなるほど没頭できる。

こうした気質を持つ人にとって、日中の喧騒や頻繁なコミュニケーションは、むしろ集中力を削がれる要因になり得ます。夜勤の静かで独立した環境は、そのような人たちが自分の能力を最大限に発揮できる理想的な舞台となり得るのです。人間関係のストレスから解放され、純粋に「作業」そのものに向き合える時間は、大きな充実感をもたらすでしょう。

④ 自己管理能力が高い人

体力や健康の管理、目標設定とも関連しますが、より広い意味での「自己管理能力」が高いことも、夜勤に向いている人の重要な特徴です。夜勤は、日勤のように上司が常に近くで見ているわけではありません。ある意味で「自由」な環境だからこそ、自分を律する力が求められます。

- 時間管理能力:出勤前の仮眠、プライベートの用事、睡眠時間など、24時間の使い方を自分で計画し、実行できる。夜更かしや朝寝坊で生活リズムを崩すことがない。

- タスク管理能力:誰かから指示されなくても、その日の自分のやるべきことを理解し、責任を持って最後までやり遂げることができる。進捗が遅れている場合は、自分でペースを上げるなどの調整ができる。

- モチベーション管理能力:単調な作業が続いても、自分で工夫したり、短期的な目標を設定したりして、仕事への意欲を維持できる。孤独感に苛まれても、気持ちを切り替える方法を知っている。

夜勤は、ある意味で自営業者に近いセルフマネジメント能力が求められる働き方です。他人に管理されなくても、自分自身でパフォーマンスを維持し、責任を果たせる人。そうした自律性の高い人材こそが、夜勤という働き方で成功を収めることができるのです。

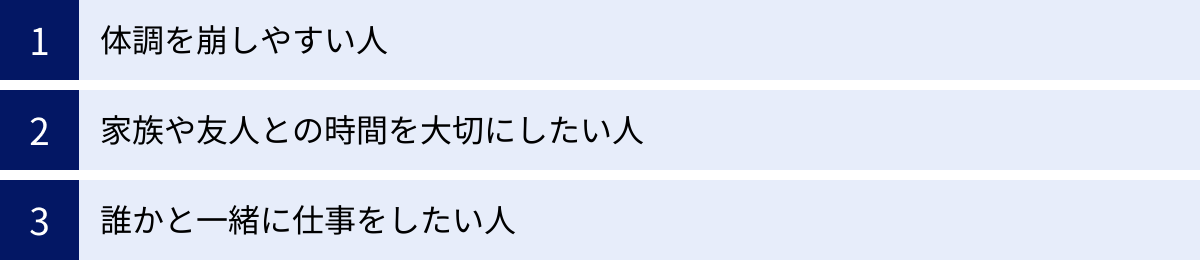

製造業の夜勤に向いていない人の特徴

一方で、どのような人が製造業の夜勤には向いていないのでしょうか。自分の性格や価値観がこれから挙げる特徴に当てはまる場合は、夜勤という働き方を選択すると、心身ともに大きな負担を抱えてしまう可能性があります。慎重に自己分析してみましょう。

体調を崩しやすい人

これは最も基本的な点です。元々、体力に自信がなかったり、少しの環境の変化で体調を崩しやすかったりする人には、夜勤はおすすめできません。

- 虚弱体質の人:風邪をひきやすい、季節の変わり目に必ず体調を悪くするなど、身体がデリケートな人。

- 睡眠に問題を抱えている人:寝つきが悪い、眠りが浅い、少しの物音で目が覚めてしまうなど、睡眠の質が低い人。昼間に熟睡するのは非常に困難でしょう。

- 持病がある人:定期的な通院や服薬が必要な病気を抱えている場合、不規則な生活が症状を悪化させるリスクがあります。事前に主治医に相談することが不可欠です。

夜勤による生活リズムの乱れは、健康な人でも身体に一定のストレスを与えます。元々体調面に不安がある人が夜勤を始めると、そのストレスが増幅され、深刻な健康問題につながる恐れがあります。

家族や友人との時間を大切にしたい人

人生において、何を最も重視するかという価値観は人それぞれです。もし、あなたの最優先事項が「家族や友人との交流」であるならば、夜勤は難しい選択になるかもしれません。

- 家族との団らんを何よりも大切にしている人:毎晩家族と一緒に夕食をとり、子供の寝顔を見てから眠りたいと考えている人。

- 友人付き合いが活発な人:仕事終わりの飲み会や、休日のイベントなど、人との集まりに積極的に参加することでリフレッシュするタイプの人。

- パートナーと生活時間を合わせたい人:恋人や配偶者と同じ時間に寝て、同じ時間に起きる生活を望んでいる人。

夜勤は、必然的に日中に活動する人々との間に「時間の壁」を作ります。もちろん、工夫次第で交流の機会を作ることは可能ですが、常にすれ違いのストレスや、イベントに参加できない寂しさを感じることになるでしょう。お金や一人の時間よりも、人とのつながりを優先したいのであれば、日勤の仕事を選ぶ方が幸福度は高くなる可能性が高いです。

誰かと一緒に仕事をしたい人

仕事に求めるものは、作業内容や給与だけではありません。「誰と働くか」という点も、仕事の満足度を左右する大きな要素です。チームで協力したり、同僚と雑談を交わしたりしながら、和気あいあいとした雰囲気で仕事を進めたいと考える人にとって、夜勤の環境は物足りなく、孤独に感じられるでしょう。

- コミュニケーションを重視する人:分からないことがあればすぐに誰かに質問したり、相談したりしたい。仕事の合間の雑談が息抜きになる。

- チームで目標を達成することに喜びを感じる人:一人で黙々と作業するよりも、仲間と協力して一つのものを創り上げるプロセスが好き。

- 孤独が苦手な人:一人でいると不安になったり、モチベーションが下がってしまったりする。

夜勤の職場は、静かで、個々が独立して作業する時間が大半です。このような環境では、コミュニケーションを求めるタイプの人はエネルギーを得るどころか、逆に消耗してしまうかもしれません。仕事に「人との関わり」や「にぎやかさ」を求めるのであれば、夜勤は避けた方が賢明です。

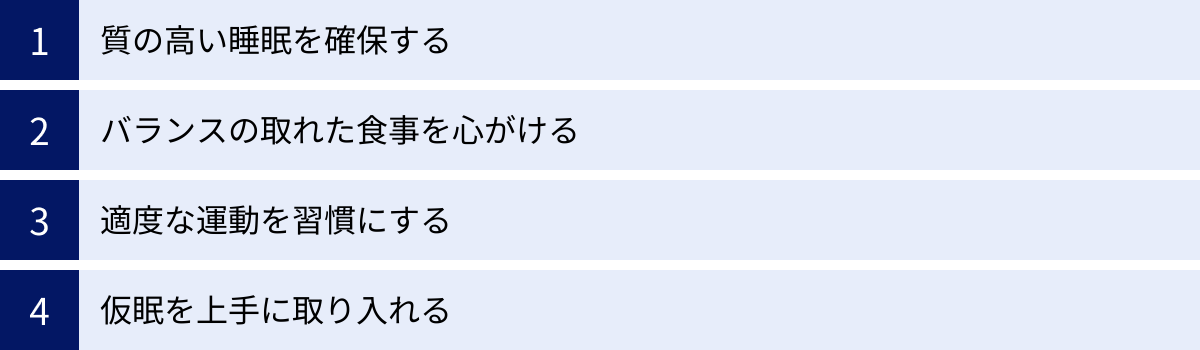

夜勤を上手に乗り切るための健康管理のコツ

夜勤のデメリットを克服し、そのメリットを最大限に享受するためには、徹底した健康管理が不可欠です。ここでは、夜勤生活を健康的かつ快適に送るための、具体的で実践的なコツを詳しくご紹介します。これらの習慣を生活に取り入れることで、体への負担を大きく軽減できるでしょう。

質の高い睡眠を確保する

夜勤者にとって最大の課題は、日中の睡眠の質をいかに高めるかです。夜の睡眠と同じくらい深く、長く眠るための環境づくりが重要になります。

遮光カーテンなどで寝室を暗くする

私たちの体は、光を浴びることで「今は昼間だ」と認識し、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。そのため、日中に眠る際は、寝室を夜と同じくらい真っ暗な状態にすることが極めて重要です。

- 遮光1級のカーテンを導入する:最も効果的な方法です。光を99.99%以上遮断する「完全遮光」タイプのものがおすすめです。カーテンレールの上部や側面からの光漏れを防ぐために、カーテンボックスを設置したり、カーテンのサイズを大きめにしたりする工夫も有効です。

- アイマスクを活用する:カーテンだけでは防ぎきれないわずかな光もシャットアウトできます。自分の顔にフィットし、圧迫感の少ないものを選びましょう。

- 耳栓やホワイトノイズマシンで音を遮断する:日中は車の音や工事の音、近隣の生活音など、睡眠を妨げる騒音が多く発生します。耳栓は手軽な対策ですが、より積極的に音をマスキングしたい場合は、「サー」という心地よい雑音を流すホワイトノイズマシンも効果的です。

就寝前のスマホ操作を控える

スマートフォンやパソコン、テレビの画面から発せられるブルーライトは、脳を覚醒させる作用があり、メラトニンの分泌を強力に抑制します。夜勤明けに疲れているからと、ベッドに入ってからスマホを眺めるのは、睡眠の質を著しく低下させる行為です。

最低でも就寝予定時刻の1~2時間前には、すべてのデジタルデバイスの電源をオフにすることを習慣づけましょう。その代わりに、以下のようなリラックスできる活動を取り入れるのがおすすめです。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる:38~40℃程度のお湯に15~20分浸かることで、体の深部体温が一旦上がり、その後下がっていく過程で自然な眠気が訪れます。

- 軽いストレッチやヨガを行う:心身の緊張をほぐし、リラックス効果を高めます。

- 読書や音楽鑑賞をする:興奮する内容のものではなく、穏やかな気持ちになれるものを選びましょう。

- ハーブティーを飲む:カモミールやラベンダーなど、リラックス効果のあるノンカフェインのハーブティーも入眠を助けます。

バランスの取れた食事を心がける

不規則な生活は食生活の乱れに直結しやすいため、意識的に食事のタイミングと内容をコントロールすることが重要です。

- 勤務前の食事をメインにする:出勤前の夕方頃にとる食事が、夜勤中のエネルギー源となります。ここでは、ご飯やパンなどの炭水化物、肉・魚・大豆製品などのタンパク質、野菜や海藻などのビタミン・ミネラルをバランス良く、しっかりと摂取しましょう。

- 夜勤中の食事(夜食)は軽めに:深夜の時間帯は消化機能が低下しています。ここで揚げ物やラーメンといった脂っこく重いものを食べると、胃もたれや消化不良の原因となり、その後の眠気にもつながります。おにぎり、うどん、そば、スープ、ヨーグルト、バナナなど、消化に良くて温かいものを選ぶのがおすすめです。

- 勤務後の食事も軽めに:帰宅後、これから寝るというタイミングでの食事も、胃に負担をかけないよう軽めに済ませましょう。おかゆや味噌汁、ホットミルクなどが適しています。

- カフェインの摂取時間に注意する:コーヒーや緑茶、エナジードリンクに含まれるカフェインは、眠気を覚ますのに有効ですが、効果が5~8時間持続するといわれています。勤務終了時刻から逆算し、少なくとも就寝の4~5時間前からはカフェインの摂取を控えるようにしましょう。

適度な運動を習慣にする

運動は、体力維持はもちろん、生活リズムの調整やストレス解消にも絶大な効果を発揮します。

- 運動のタイミング:運動するのに最適なのは、勤務前の時間帯です。ウォーキングやジョギング、軽い筋トレなどで体温を少し上げることで、体が活動モードに切り替わり、仕事への集中力が高まります。また、夜勤明けに軽い散歩などで太陽の光を浴びることも、体内時計のリセットに役立ちます。

- 避けるべきタイミング:就寝直前の激しい運動は避けましょう。交感神経が活発になり、脳が興奮状態になって寝つきが悪くなる原因になります。就寝前は、リラックス効果のあるストレッチ程度に留めるのが賢明です。

- 継続することが重要:週に2~3回、1回30分程度からでも構いません。無理のない範囲で、自分が楽しめる運動を見つけて習慣にすることが、長期的な健康維持につながります。

仮眠を上手に取り入れる

夜勤中の眠気対策として、仮眠は非常に有効な手段です。

- 出勤前の仮眠:出勤前に30分~1時間半程度の仮眠をとっておくと、夜間の眠気を大幅に軽減できます。

- 休憩時間中のパワーナップ:夜勤中の休憩時間に、15~20分程度の短い仮眠(パワーナップ)をとることもおすすめです。これだけで脳の疲労が回復し、リフレッシュして後半の業務に臨むことができます。30分以上寝てしまうと、深い眠りに入ってしまい、起きた時にかえって頭がぼーっとする「睡眠慣性」が起こりやすいため、短時間で切り上げるのがコツです。

- コーヒーナップ:仮眠の直前にコーヒーなどカフェインを含む飲み物を飲む「コーヒーナップ」というテクニックもあります。カフェインの効果が現れるのが摂取後20~30分後なので、ちょうど目覚める頃に頭がスッキリするという仕組みです。

これらの健康管理のコツは、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで大きな差となって現れます。自分に合った方法を見つけ、無理なく生活に取り入れてみましょう。

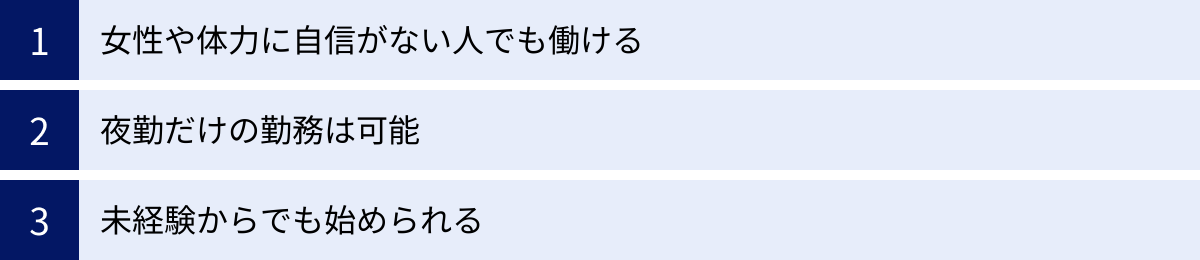

製造業の夜勤に関するよくある質問

ここまで製造業の夜勤について詳しく解説してきましたが、まだ具体的な疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

女性や体力に自信がない人でも働けますか?

はい、女性や体力に自信がない方でも、製造業の夜勤で働くことは十分に可能です。

「製造業」「工場」と聞くと、力仕事や体力勝負の職場をイメージするかもしれませんが、実際には多種多様な仕事があります。特に、検査・検品、軽い電子部品の組み立て、食品加工の盛り付けといった仕事は、重量物を扱うことが少なく、体力的な負担が比較的小さいため、多くの女性が活躍しています。座ったまま行える作業も少なくありません。

近年、製造業全体で人手不足が深刻化しており、企業側も女性や体力に不安のある方々が働きやすい環境づくりに力を入れています。空調が完備されたクリーンな工場や、女性専用の更衣室・休憩室を整備している企業も増えています。

大切なのは、求人に応募する際に、具体的な仕事内容をしっかりと確認することです。「軽作業中心」「重量物なし」「空調完備」といったキーワードで求人を探したり、面接の際に「体力的に無理なくできる仕事内容はありますか?」と正直に質問したりすることで、自分に合った職場を見つけやすくなります。

夜勤だけの勤務は可能ですか?

はい、可能です。「夜勤専従」や「夜勤固定」と呼ばれる、夜勤のみで働く勤務形態の求人は数多く存在します。

2交代制や3交代制のように日勤と夜勤を繰り返すシフトは、生活リズムが乱れやすく、体調管理が難しいというデメリットがあります。それに対して夜勤固定は、毎日同じ時間帯に働くため、昼夜逆転ではあるものの、生活リズムを一定に保ちやすいという大きなメリットがあります。

「交代制のシフトチェンジが苦手」「決まったサイクルで生活したい」という方にとっては、むしろ夜勤固定のほうが働きやすいと感じるでしょう。また、毎回の勤務で深夜手当がつくため、交代制よりも安定して高い収入を得られる傾向にあります。

求人サイトなどで仕事を探す際に、「夜勤専従」「夜勤固定」といった条件で絞り込んで検索すれば、希望に合った求人を見つけることができます。

未経験からでも始められますか?

はい、多くの求人が未経験者を歓迎しており、製造業の夜勤は未経験からでも安心して始められる仕事の一つです。

その理由は主に2つあります。

- マニュアル化された定型業務が多い:前述の通り、夜勤で行う仕事は、決められた手順に従って行う単純作業やルーティンワークが中心となることが多いです。そのため、特別なスキルや複雑な判断を求められる場面が少なく、未経験者でも仕事内容を覚えやすいのが特徴です。

- 研修制度が充実している:多くの企業では、未経験者向けに丁寧な研修プログラムを用意しています。入社後は、まず先輩社員がマンツーマンで仕事の進め方や安全に関する知識を教えてくれます。日勤の時間帯で業務に慣れてから夜勤に移行するケースがほとんどなので、いきなり夜間に一人で放り出されるといった心配はありません。

学歴や職歴不問の求人も多いため、「新しい業界にチャレンジしたい」「正社員として安定した職に就きたい」と考えている方にとって、製造業の夜勤はキャリアをスタートさせる絶好の機会となり得ます。まずは簡単な作業から始め、経験を積む中で資格取得などを目指し、スキルアップしていくことも可能です。

まとめ

今回は、製造業の夜勤について、その実態からメリット・デメリット、向いている人の特徴、健康管理のコツまで、多角的に掘り下げて解説しました。

製造業の夜勤は、「深夜手当による高い給料」「平日の昼間を有効活用できる」「通勤ラッシュを避けられる」といった、日勤にはない大きなメリットがある魅力的な働き方です。特に、明確な目標のために短期間で収入を増やしたい人や、自分のペースで黙々と作業に集中したい人にとっては、理想的な環境といえるでしょう。

その一方で、「生活リズムの乱れによる健康への影響」「家族や友人との時間のすれ違い」といった、無視できないデメリットも存在します。これらの課題を乗り越えるためには、質の高い睡眠の確保、バランスの取れた食事、適度な運動といった徹底した自己管理が不可欠です。

結局のところ、製造業の夜勤が「きつい」と感じるかどうかは、その人の体力、価値観、ライフスタイル、そして自己管理能力に大きく左右されます。

この記事で紹介した内容を参考に、ご自身の性格や置かれている状況、そして将来の目標と照らし合わせてみてください。もし、あなたが「体力に自信があり、明確な目標を持ち、一人の時間を楽しめる自己管理能力の高い人」であるならば、夜勤という働き方はあなたの人生をより豊かにする強力な選択肢となるはずです。

夜勤という働き方を正しく理解し、そのメリットを最大限に活かしながら、デメリットを賢く乗り越えていく。それが、製造業の夜勤で成功するための鍵となります。この記事が、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。