日本の経済を支える基幹産業である「モノづくり」。その世界に興味を持ったとき、多くの人が「製造業」と「メーカー」という二つの言葉に出会うでしょう。これらは非常によく似た場面で使われるため、その違いが分からず混乱してしまう方も少なくありません。

「製造業とメーカーは同じ意味?」「もし違うなら、具体的に何が違うの?」「就職や転職を考える上で、この違いを理解しておく必要はある?」

この記事では、こうした疑問に答えるため、「製造業」と「メーカー」の違いを、言葉の定義、ビジネスモデル、業界構造、そして具体的な仕事内容といった多角的な視点から、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。両者の関係性を正しく理解することは、業界研究を深め、自身のキャリアを考える上で非常に重要です。モノづくりの世界への第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

目次

結論:製造業とメーカーの大きな違いは言葉の範囲

まず、この記事の結論からお伝えします。製造業とメーカーの最も大きな違いは、その言葉が指し示す「範囲の広さ」にあります。

両者は密接に関連しており、重なる部分も大きいですが、厳密には異なる概念です。この違いを最初に理解しておくことで、この記事の続きを読む上で、より深く内容を把握できるようになります。

製造業は「モノを作る産業」全体の総称

「製造業」とは、原材料に物理的または化学的な加工を施して、新しい製品を生み出す「産業」全体を指す非常に広範な言葉です。これは、国の経済活動を分類する際の公式なカテゴリー名でもあります。

日本の行政機関が用いる日本標準産業分類においても、「大分類E-製造業」として明確に定義されています。ここには、食料品や飲料を作る工場、衣服を作る工場、自動車や家電を組み立てる工場、さらにはそれらに使われる鉄やプラスチック、ネジや半導体といった素材・部品を作る工場まで、ありとあらゆる「モノづくり」に関わる事業所が含まれます。

つまり、企業の規模や、自社ブランドを持っているかどうかにかかわらず、製品の「製造」という工程に関わっていれば、それはすべて「製造業」に分類されるのです。下請けを専門とする町工場も、世界的に有名な大企業も、産業分類上は同じ「製造業」という枠組みの中にいます。

メーカーは「自社製品を作る企業」を指すことが多い

一方、「メーカー」という言葉は、一般的に自社で製品を企画・開発し、自社のブランド名で市場に供給・販売する「企業」を指す場合がほとんどです。英語の “manufacturer”(製造者)が語源ですが、日本語の「メーカー」は、単にモノを作るだけでなく、製品の企画から販売、アフターサービスに至るまで、一連のバリューチェーンに責任を持つ事業主体というニュアンスを強く含んでいます。

例えば、私たちが日常的に目にする自動車、家電、食品、化粧品などは、それぞれの「メーカー」が自社の名前を付けて販売しています。私たちはそのブランド名を信頼して製品を購入します。この「自社ブランド」を持っているかどうかが、メーカーを特徴づける非常に重要な要素です。

したがって、「メーカー」は「製造業」という大きな産業カテゴリの中に含まれる、特定のビジネスモデルを持つ企業群、と捉えることができます。「製造業」という広い集合の中に、「メーカー」という部分集合が存在するイメージです。

日常会話ではほとんど同じ意味で使われる

ここまで定義上の違いを説明してきましたが、日常会話や就職・転職活動の場面では、製造業とメーカーはほとんど同じ意味合いで使われることが少なくありません。

例えば、「メーカーに就職したい」という場合、多くの人は自動車メーカーや電機メーカーのような、自社ブランド製品を持つ企業をイメージしています。そして、そうした企業は当然ながら「製造業」に属しています。逆に「製造業で働いています」という人が、実際には大手メーカーに勤務しているケースもごく一般的です。

このように両者が混同されやすい背景には、いくつかの理由があります。

- 日本の製造業を牽引してきたのが、世界的に有名な大手メーカーであったこと。

- メーカーの多くが自社工場を持ち、製造機能を有していること。

- どちらの言葉も「モノづくりに関わる」という中心的な意味を共有していること。

しかし、業界を深く理解し、キャリアを考える上では、この二つの言葉の厳密な違いを把握しておくことが不可欠です。例えば、同じ「製造業」でも、最終製品を作るメーカーと、そのメーカーに部品を供給する下請け企業とでは、仕事内容や求められるスキル、ビジネスの特性が大きく異なります。

この記事では、この「言葉の範囲の違い」を軸に、それぞれの定義、種類、仕事内容などをさらに深掘りしていきます。

製造業とは

ここでは、「製造業」という言葉の定義と、日本経済におけるその重要性について、より詳しく掘り下げていきます。結論で述べた通り、製造業は非常に広範な概念であり、その実態を理解することは日本の産業構造を把握する上で欠かせません。

モノを加工・生産する産業全般のこと

改めて、「製造業」の定義を確認しましょう。総務省が定める日本標準産業分類によれば、製造業は次のように定義されています。

「有機又は無機の物質に物理的,化学的変化を加えて新たな製品を製造し,これを卸売する事業所」

参照:総務省 日本標準産業分類(平成25年10月改定)

少し難しい表現ですが、要するに「何らかの原材料に、人の手や機械によって加工を加え、新しいモノ(製品)を作り出す活動」が製造業の本質です。この定義のポイントは、非常に広範囲な活動を含んでいる点にあります。

例えば、以下のような活動はすべて製造業に含まれます。

- 素材の生産:鉄鉱石から鉄鋼を、原油からプラスチックを、木材から紙を作る。

- 部品の製造:鉄鋼から自動車のボディパネルをプレスする、プラスチックを成形してスマートフォンのケースを作る、シリコンウェハーから半導体チップを製造する。

- 最終製品の組立:様々な部品を組み合わせて自動車やテレビを完成させる。

- 食品の加工:小麦粉からパンや麺を作る、牛乳からチーズやヨーグルトを作る。

このように、製造業は私たちの生活に欠かせない、ありとあらゆる「モノ」を生み出す産業の総称なのです。

日本の経済を支える屋台骨

製造業は、長年にわたり日本の経済成長を牽引してきた基幹産業です。その重要性は、各種の公的な統計データからも明らかです。

経済産業省の調査によると、2022年の日本の名目GDP(国内総生産)に占める製造業の割合は20.6%に達しており、全産業の中で最も大きな構成比を占めています。また、日本の総就業者数に占める製造業就業者数の割合は、2023年平均で約15.4%にあたる1,044万人となっており、非常に多くの雇用を生み出していることがわかります。

参照:経済産業省 2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)

参照:総務省統計局 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要

これらのデータは、製造業が日本の富と雇用の源泉であり、まさに経済の屋台骨であることを示しています。

製造業に含まれる多様な企業形態

「製造業」という言葉が広範であることは、その中に含まれる企業の形態が非常に多様であることからも理解できます。一般的にイメージされる「メーカー」以外にも、製造業には次のようなビジネスモデルを持つ企業が存在します。

- OEM(Original Equipment Manufacturer)

OEMとは、相手先(発注元)のブランド名で製品を製造することを指します。例えば、ある家電メーカーが、自社ブランドの電子レンジの製造を、別の専門工場に委託するケースがこれにあたります。製造を請け負う企業は、発注元から提供された設計図や仕様書に基づいて生産を行いますが、製品は発注元のブランドで販売されます。コンビニやスーパーで売られているプライベートブランド(PB)商品も、多くがOEMによって製造されています。 - ODM(Original Design Manufacturer)

ODMは、OEMから一歩進んで、製品の設計・開発から製造までを請け負い、相手先のブランドで供給する形態です。発注元企業は、製品の細かな設計に関与せず、「こんな機能を持つ製品が欲しい」といった大まかなコンセプトを伝えるだけで、ODM企業がそれを具体化してくれます。これにより、発注元は開発リソースを持たなくても、自社ブランドの製品ラインナップを迅速に拡充できます。 - ファブレス(Fabless)

ファブレスとは、その名の通り「工場(fab)を持たない(less)」企業のことです。自社で製品の企画、設計、開発、マーケティング、販売は行いますが、実際の製造はすべて外部の協力工場(ファウンドリなど)に委託します。半導体業界でよく見られる形態で、莫大な投資が必要な工場を持たないことで、経営資源を研究開発やマーケティングに集中させることができます。

これらのOEM/ODM企業やファブレス企業も、モノづくりに関わるサプライチェーンの重要な一員であり、広義には「製造業」の枠組みの中で活動しています。しかし、自社ブランドで最終製品を市場に届ける「メーカー」とは、ビジネスモデルや役割が異なることが分かります。この多様性こそが、「製造業」という言葉の懐の深さを示しているのです。

メーカーとは

次に、「メーカー」という言葉が持つ意味合いを深掘りしていきましょう。「製造業」が産業全体の広い括りであるのに対し、「メーカー」はより具体的な企業の在り方、ビジネスモデルを指す言葉です。

自社ブランド製品を企画から販売まで手掛ける企業のこと

前述の通り、「メーカー」の最も重要な特徴は、自社の名前、すなわち「自社ブランド」を冠した製品を市場に提供している点にあります。このブランドは、単なる名前以上の意味を持ちます。それは、製品の品質、性能、安全性、そして提供する価値に対する、企業としての「約束」であり「責任」の証です。

消費者は「このメーカーの製品なら安心だ」「このブランドはデザインがおしゃれだ」といった信頼やイメージを基に購買を決定します。このブランド価値を創造し、維持・向上させていくことが、メーカーの経営における中核的な活動となります。

そして、このブランド価値を支えるのが、製品が生まれてから顧客の手に渡り、その後のサポートに至るまでの一貫した企業活動、すなわちバリューチェーン全体への関与です。一般的なメーカーの活動は、以下のような流れで構成されています。

- 市場調査・企画:世の中のトレンドや顧客の隠れたニーズ(インサイト)を探り、「どのような製品を作るべきか」というコンセプトを固めます。

- 研究・開発(R&D):企画されたコンセプトを実現するための新技術や新素材を研究し、具体的な製品へと落とし込むための開発を行います。

- 設計:開発された技術を基に、コストや生産性、デザイン性などを考慮しながら、製品の具体的な構造や仕様をCADなどを用いて図面に起こします。

- 調達:製品に必要な素材や部品を、国内外のサプライヤーから適切な品質・価格・納期(QCD)で購入します。

- 生産・製造:自社工場や協力工場で、設計図通りに製品を組み立て、加工します。生産ラインの効率化や品質管理も重要な役割です。

- マーケティング・営業:完成した製品の魅力を広告やプロモーションを通じて伝え、販売店や直接の顧客に販売します。

- アフターサービス:製品購入後の顧客からの問い合わせ対応、修理、メンテナンスなどを行い、顧客満足度を維持・向上させます。

メーカーは、これらバリューチェーンの多くの部分、特に企画・開発とマーケティング・販売という両端の重要な機能を自社で担い、全体をコントロールしています。たとえ製造工程を外部(OEM/ODM企業など)に委託するファブレスメーカーであっても、製品の最終的な責任はメーカー自身が負います。この「製品ライフサイクル全体への責任」こそが、単なる製造請負業者との決定的な違いです。

BtoCメーカーとBtoBメーカー

メーカーは、その製品を誰に販売するかによって、大きく二つのタイプに分類できます。

- BtoC(Business to Consumer)メーカー

一般消費者に向けて直接製品を製造・販売するメーカーです。私たちが日常生活で接するメーカーのほとんどがこれに該当します。- 具体例(業種):自動車、家電、食品、飲料、化粧品、医薬品、アパレル、文房具、玩具など。

- 特徴:製品の知名度やブランドイメージが売上に直結するため、テレビCMなどのマス広告やSNSを活用したマーケティング活動が非常に重要になります。消費者の嗜好の変化が速いため、迅速な商品開発が求められます。

- BtoB(Business to Business)メーカー

企業(法人)を顧客として、その企業の製品や事業活動に必要な素材、部品、設備などを製造・販売するメーカーです。一般消費者の目に触れる機会は少ないですが、あらゆる産業の土台を支える重要な存在です。- 具体例(業種):化学素材、鉄鋼・非鉄金属、電子部品(半導体、センサー等)、産業用機械(工作機械、ロボット等)、計測機器など。

- 特徴:製品の性能や品質、信頼性といった技術的な優位性が競争力の源泉となります。顧客企業との長期的な信頼関係の構築が重要であり、営業担当者には高度な専門知識が求められます(技術営業・セールスエンジニア)。

就職や転職を考える際には、自分が興味のある企業がBtoCとBtoBのどちらのビジネスを主軸にしているのかを理解することが、仕事内容や求められるスキルを把握する上で非常に重要になります。

製造業とメーカーの違いを詳しく解説

これまでの説明で、「製造業」が産業分類上の広い言葉であり、「メーカー」が特定のビジネスモデルを持つ企業を指す、という基本的な違いが見えてきたかと思います。ここでは、両者の違いをさらに明確にするために、「範囲の広さ」と「付加価値の源泉」という二つの観点から比較・解説します。

| 観点 | メーカー | 製造業(非メーカー、例:OEM/下請け) |

|---|---|---|

| 指し示す範囲 | 自社ブランド製品を持つ企業(Company) | モノを生産・加工する産業全体(Industry) |

| 主な役割 | 企画、開発、設計、製造、販売、マーケティング | 受注に基づく製造、加工 |

| ブランド | 自社ブランドを持つ | 持たない(相手先ブランドで製造) |

| 付加価値の源泉 | 技術力、ブランド力、企画力、デザイン力 | 高品質な製造技術、コスト競争力、納期遵守 |

| ビジネスリスク | 開発・在庫・販売リスクを負う | 比較的低いが、特定の発注元への依存度が高い |

| 利益率 | 比較的高い傾向 | 比較的低い傾向 |

| 具体例(架空) | 「エレクトロニカ社」(自社ブランドの家電を企画・販売) | 「テクノパーツ社」(エレクトロニカ社から受注し、特定の電子部品を製造) |

言葉が指し示す範囲の広さ

製造業とメーカーの最も本質的な違いは、言葉がカバーする範囲のスケールにあります。

- 製造業:マクロな視点での「産業分類(Industry)」

これは、国や経済全体を分析する際に用いられる、非常に大きな括りです。統計を取ったり、産業政策を考えたりする際の単位となります。自動車産業、電機産業、化学産業といった言葉と同じレベルの、いわば「森」全体を指す言葉です。この森の中には、多種多様な木々(企業)が生い茂っています。 - メーカー:ミクロな視点での「企業形態(Company)」

これは、個々の企業がどのようなビジネスを行っているかを示す、より具体的な言葉です。製造業という広大な森の中に生えている木々の一本一本が、どのような特徴を持っているかを見る視点です。その中でも、「自社ブランドという果実を実らせ、自ら市場に届ける」という特徴を持つ木が「メーカー」と言えます。

この関係性を図でイメージすると、大きな円(製造業)の中に、小さな円(メーカー)が含まれている形が基本となります。つまり、「すべてのメーカーは製造業に属する」と言えます。

しかし、現実はもう少し複雑です。例えば、以下のようなケースも存在します。

- メーカーではない製造業:自社ブランドを持たず、メーカーからの下請け生産(OEMなど)を専門に行う企業。これらは「製造業」ではありますが、一般的に「メーカー」とは呼ばれません。

- (広義の)メーカーである非製造業:工場を持たないファブレス企業。彼らは自社で「製造」は行いませんが、製品の企画・開発から販売まで責任を持つ「メーカー」です。産業分類上は「卸売業」や「学術研究,専門・技術サービス業」などに分類されることもありますが、ビジネスの実態としてはメーカーとして認識されています。

このように、両者の関係は単純な包含関係だけでは説明しきれない部分もありますが、「製造業は産業、メーカーは企業」という基本を押さえておけば、大きな混乱は避けられるでしょう。

ブランドイメージや付加価値の有無

両者のもう一つの決定的な違いは、ビジネスの根幹となる「付加価値」をどこで生み出しているか、という点にあります。

メーカーの付加価値の源泉

メーカーの生み出す付加価値は非常に多岐にわたりますが、その中核は「自社ブランド」に集約されます。このブランド価値は、以下の要素から構成されています。

- 技術的優位性:他社には真似できない独自の技術や特許。これが製品の性能や品質を支えます。

- 企画・開発力:顧客自身も気づいていないニーズを掘り起こし、革新的な製品を世に送り出す力。

- デザイン性:製品の機能的な価値だけでなく、見た目の美しさや使いやすさといった感性的な価値。

- マーケティング力:製品の魅力を効果的に伝え、顧客との強い関係性を築く力。

- 信頼と安心:長年にわたって高品質な製品とサービスを提供し続けることで蓄積される、顧客からの信頼。

これらの無形の価値を製品に乗せることで、メーカーは単なるモノの価格以上の価値(=付加価値)を生み出し、高い利益率を実現しようとします。その代わり、多額の研究開発費や広告宣伝費が必要となり、製品が売れなかった場合の在庫リスクや開発投資の回収リスクなど、大きなビジネスリスクを自ら背負うことになります。

非メーカー(OEM/下請け企業)の付加価値の源泉

一方、メーカーではない製造業、例えばOEMや下請けを専門とする企業の付加価値は、異なる部分にあります。彼らは自社ブランドを持たないため、ブランド力で勝負することはできません。その代わり、発注元であるメーカーに対して、以下の点で価値を提供します。

- 高度な製造技術・ノウハウ:特定の加工や組立において、極めて高い精度や専門的な技術を持っている。

- 徹底した品質管理(QC):発注元の厳しい品質基準をクリアし、不良品率を限りなくゼロに近づける能力。

- コスト競争力:効率的な生産体制を構築し、高品質な製品をより安価に製造する力。

- 納期遵守と柔軟な対応力:定められた納期を確実に守り、急な仕様変更や増産にも対応できる生産体制。

彼らの強みは、「いかにして、より良く、より安く、より速く作るか」という製造現場の力に特化している点です。ビジネスリスクはメーカーに比べて低いですが、発注元への依存度が高くなりやすく、価格交渉で厳しい立場に置かれることも少なくありません。

このように、同じ「モノづくり」に関わる企業であっても、メーカーと非メーカーとでは、強みとする部分やビジネスの戦い方が全く異なるのです。

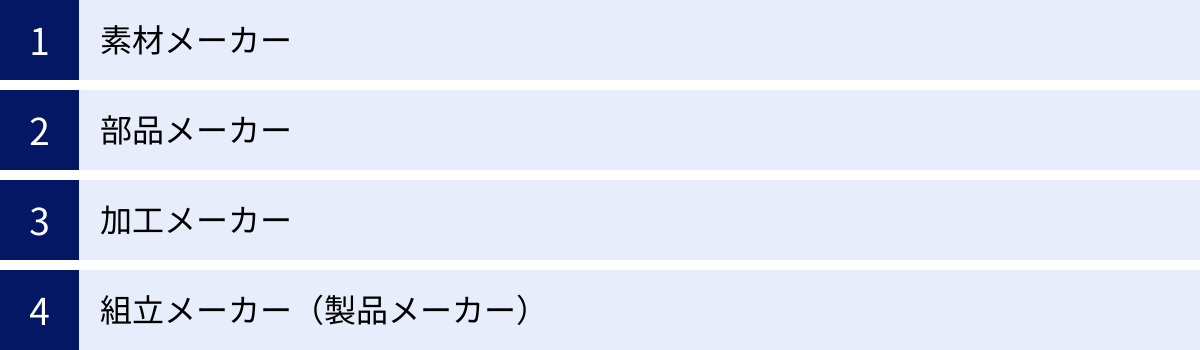

製造業(メーカー)の主な種類

「製造業」や「メーカー」と一言で言っても、その事業内容は多岐にわたります。ここでは、製品が完成するまでの流れ、すなわちサプライチェーン上の立ち位置によって、製造業(メーカー)を大きく4つの種類に分類し、それぞれの役割と特徴を解説します。自分がどの段階のモノづくりに興味があるのかを考える参考にしてください。

素材メーカー

素材メーカーは、あらゆる工業製品の源流となる「素材」を製造するメーカーです。サプライチェーンの最も上流に位置し、彼らがいなければ日本のモノづくりは始まりません。天然資源(鉄鉱石、原油、木材など)を原料として、大規模な化学的・物理的プロセスを経て、様々な産業で利用可能な基礎素材を生み出します。

- 代表的な業種:

- 鉄鋼・非鉄金属:自動車、建築、造船などに使われる鉄鋼や、アルミ、銅などを製造。

- 化学:プラスチック、合成繊維、合成ゴム、塗料、医薬品原薬など、非常に幅広い製品の元となる化学素材を製造。

- 繊維:衣料品に使われる天然繊維や化学繊維を製造。

- 紙・パルプ:新聞、書籍、段ボールなどの原料となる紙やパルプを製造。

- 窯業・土石:ガラス、セメント、セラミックスなどを製造。

- 特徴:

- 装置産業:製造に高炉や化学プラントといった巨大な設備が必要で、初期投資が非常に大きい。

- 景気変動の影響:様々な産業に素材を供給しているため、景気の動向に業績が左右されやすい。

- 高い技術力と参入障壁:高度な技術とノウハウが蓄積されており、新規参入が難しい。

- BtoBビジネスの典型:顧客は部品メーカーや組立メーカーといった企業であり、一般消費者の目に触れることは少ない。

素材メーカーの仕事は、社会や産業の基盤を支えるスケールの大きさが魅力です。最先端の素材開発は、未来の製品の可能性を大きく広げる力を持っています。

部品メーカー

部品メーカーは、素材メーカーが製造した素材を加工し、最終製品を構成する個々の「部品」を製造するメーカーです。サプライチェーンの中間に位置し、自動車産業や電機産業のように、数万点の部品から成る複雑な製品においては、極めて重要な役割を担っています。

- 代表的な業種:

- 自動車部品:エンジン、トランスミッション、ブレーキ、カーナビ、エアバッグなど、自動車を構成するあらゆる部品。

- 電子部品:スマートフォンやPCに不可欠な半導体、コンデンサ、抵抗、センサー、モーター、液晶パネルなど。

- 機械部品:産業機械などに使われるベアリング(軸受)、ネジ、歯車、バルブなど。

- 特徴:

- 高い専門性:特定の部品分野に特化し、世界トップクラスのシェアを持つ「隠れた優良企業」が多い。

- 技術力が命:最終製品の性能を左右するため、常に技術革新が求められ、研究開発が活発。

- 系列関係:特に自動車業界では、特定の組立メーカー(完成車メーカー)との間に強い結びつき(系列)が見られることがある。

- BtoBビジネスが中心:顧客は主に後述する組立メーカー。

部品メーカーの魅力は、自社の持つ尖った技術で、世界中の様々な製品の進化に貢献できる点です。自分が手掛けた小さな部品が、世界最先端の製品の心臓部として活躍するやりがいを感じられます。

加工メーカー

加工メーカーは、部品メーカーと重複する部分もありますが、より特定の「加工技術」そのものに特化した企業群を指します。金属のプレス、切削、研磨、溶接、プラスチックの射出成形、メッキや塗装といった、モノの形を作ったり性質を変化させたりする専門的な技術を提供します。

- 代表的な加工技術:

- プレス加工:金属板を金型で打ち抜き、曲げる。

- 切削加工:ドリルやバイトで金属の塊を削る。

- 射出成形:溶かしたプラスチックを金型に流し込んで固める。

- 熱処理:金属を加熱・冷却して硬さなどの性質を変える。

- 表面処理:メッキや塗装で、サビ防止や装飾を施す。

- 特徴:

- 中小企業の活躍:多くは中小企業であり、日本のモノづくりを支える「縁の下の力持ち」的な存在。

- 職人技とノウハウ:特定の加工分野において、長年の経験で培われた高度な職人技やノウハウを持つ企業が多い。

- 多品種少量生産への対応:大手メーカーでは対応が難しい、細かな注文や試作品製作などにも柔軟に対応する。

- 下請け構造:部品メーカーや組立メーカーからの受注生産がビジネスの中心となることが多い。

加工メーカーでは、自分の手や工夫で、ただの素材が具体的な形へと変わっていく瞬間を間近で見ることができます。モノづくりの原点ともいえる、職人的な技術を追求したい人に向いています。

組立メーカー(製品メーカー)

組立メーカーは、素材メーカーや部品メーカーから供給された素材・部品を調達し、それらを組み立てて消費者が直接使用する「最終製品」を完成させるメーカーです。一般的に「メーカー」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、この組立メーカーです。サプライチェーンの最も下流に位置し、市場や消費者と直接向き合います。

- 代表的な業種:

- 輸送用機械:自動車、バイク、鉄道車両、航空機など。

- 電気機械:テレビ、冷蔵庫、洗濯機といった白物家電や、PC、スマートフォンなどの情報通信機器。

- 一般機械:工作機械、建設機械、農業機械など。

- その他:食品、飲料、医薬品、化粧品、アパレル、家具など、BtoC製品の多くが該当。

- 特徴:

- ブランド力が重要:消費者に直接選ばれるため、ブランドイメージの構築・維持が経営の最重要課題となる。

- 多機能な組織:製造機能だけでなく、企画、開発、デザイン、マーケティング、営業、アフターサービスといった多様な機能を持つ。

- グローバルな競争:世界中のメーカーと市場で競合しており、常に厳しい競争に晒されている。

- サプライチェーン管理:数千~数万社に及ぶサプライヤー(部品メーカーなど)を管理し、全体を最適化する能力が求められる。

組立メーカーの最大の魅力は、自分が企画や開発、製造に関わった製品が、お店に並び、多くの人の手に渡り、日々の生活の中で使われる喜びを直接感じられることでしょう。

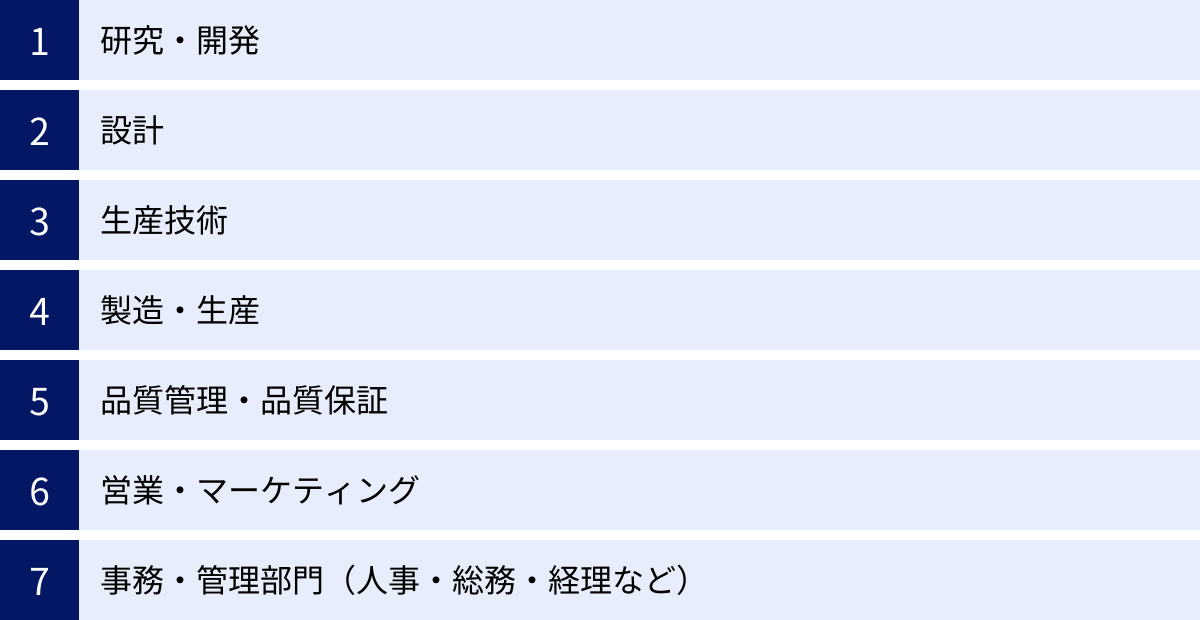

製造業(メーカー)の代表的な職種と仕事内容

製造業・メーカーの仕事は、工場でモノを作ることだけではありません。一つの製品が世に出るまでには、非常に多くの職種のプロフェッショナルが関わっています。ここでは、メーカーのバリューチェーンに沿って、代表的な職種とその仕事内容を紹介します。

研究・開発

研究・開発は、未来の製品や事業の「種」を生み出す、メーカーの頭脳ともいえる部署です。企業の競争力の源泉であり、数年先、数十年先を見据えた活動を行います。

- 基礎研究:まだ世の中にない新しい原理や物質、技術シーズ(種)を発見するための研究。すぐに製品化に結びつくとは限りませんが、将来の大きなブレークスルーを目指す、長期的で夢のある仕事です。大学や公的研究機関と共同で行われることもあります。

- 応用研究:基礎研究で得られた成果や既存の技術を、特定の製品に応用するための研究。実用化に向けた技術的な課題を解決していきます。

- 製品開発:市場のニーズや企画部門からの要求に基づき、具体的な製品を設計・試作し、量産化可能なレベルまで作り込む仕事です。

主な仕事内容:文献・特許調査、実験計画の立案と実行、シミュレーション、データ解析、試作品の評価、報告書作成、学会発表、特許出願など。

求められる力:専門分野に関する深い知識、探求心、論理的思考力、粘り強さ、独創的な発想力。

設計

設計は、研究・開発部門が固めた製品コンセプトを、実際に製造可能な「図面」という形に落とし込む重要な仕事です。製品の性能、コスト、品質、安全性、デザインなど、あらゆる要素を考慮して、最適な仕様を決定します。

- 機械設計:製品の筐体や内部の機構部分を、3D-CADなどを用いて設計します。強度、耐久性、部品の配置などを考え、詳細な図面を作成します。材料力学や熱力学などの知識が求められます。

- 電気・電子回路設計:製品を動かすための電子回路を設計します。基板に載せる部品を選定し、回路図を作成。ノイズ対策や消費電力なども考慮します。

- ソフトウェア設計(組込み系):家電や自動車などに搭載されるマイクロコンピュータを制御するためのソフトウェア(ファームウェア)を開発します。

主な仕事内容:CADによる製図、CAE(Computer-Aided Engineering)による解析・シミュレーション、部品選定、コスト計算、試作品の評価・修正。

求められる力:製図や各種工学の専門知識、CAD/CAEの操作スキル、コスト意識、他部門との調整能力。

生産技術

生産技術は、設計された製品を「いかにして効率よく、高品質に、安く、安全に量産するか」を追求する仕事です。設計部門と製造現場をつなぐ橋渡し役であり、メーカーの「ものづくり力」を根幹から支えます。

主な仕事内容:

- 生産ラインの設計・構築:新製品の量産に向けて、必要な設備や人員配置を考え、最適な生産ラインをゼロから作り上げます。

- 製造設備の導入・改善:最新の産業用ロボットや検査装置などを導入し、生産の自動化や省力化を進めます。

- 工程改善:IE(Industrial Engineering)などの手法を用いて、既存の生産ラインのムダをなくし、生産性を向上させます。

- 治具の設計製作:製品を正確かつ効率的に組み立てるための補助的な道具(治具)を設計・製作します。

求められる力:機械、電気、情報など幅広い工学知識、問題発見・解決能力、現場の作業者とのコミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力。

製造・生産

製造・生産は、工場の生産ラインで、実際に製品を組み立てたり加工したりする仕事です。生産計画に基づき、定められた品質・コスト・納期(QCD)を守ってモノづくりを実行する、現場の最前線です。

主な仕事内容:

- 生産ラインのオペレーション:機械を操作して、部品の加工や組立、検査を行います。

- 生産管理:日々の生産計画の進捗を管理し、材料や部品の在庫が適切か、納期に遅れはないかなどをチェックします。

- 設備保全:生産ラインの機械が常に正常に稼働するように、定期的なメンテナンスや修理を行います。

求められる力:作業の正確性、集中力、チームワーク、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の実践、改善意識。

品質管理・品質保証

製品の「品質」を守るという、顧客の信頼に直結する非常に重要な役割を担います。品質管理と品質保証は密接に関連していますが、役割が少し異なります。

- 品質管理(QC:Quality Control):製造工程内で不良品が発生しないように、プロセスを管理・改善する活動です。統計的な手法(QC七つ道具など)を用いて工程を分析し、問題の原因を突き止めて再発防止策を講じます。「不良を作らない」ための活動です。

- 品質保証(QA:Quality Assurance):完成した製品が、顧客の要求する品質基準や各種の法規制を満たしていることを出荷前に保証する活動です。最終製品の検査や信頼性試験、品質に関する顧客からの問い合わせやクレームへの対応も行います。「不良を流出させない」ための最後の砦です。

求められる力:統計に関する知識、データ分析能力、粘り強さ、客観的で公正な判断力、高い倫理観、関連部署や顧客とのコミュニケーション能力。

営業・マーケティング

作り上げた製品を、顧客に届け、売れる仕組みを作る仕事です。メーカーの売上を直接生み出す部門です。

- 営業:自社製品を顧客に提案し、販売する仕事。顧客が法人か個人かで、BtoB営業とBtoC営業に分かれます。特にBtoBメーカーでは、製品に関する高度な技術知識を持ち、顧客の技術的な課題解決を支援する技術営業(セールスエンジニア)が重要な役割を果たします。

- マーケティング:製品が売れるための「仕組みづくり」全般を担います。市場調査、競合分析、製品コンセプトの企画、価格設定、広告宣伝、販売促進キャンペーンの実施、ブランド管理など、その活動は多岐にわたります。

求められる力:コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、交渉力、自社製品や業界に関する深い知識、市場分析力、企画力。

事務・管理部門(人事・総務・経理など)

直接モノづくりには関わらないものの、企業活動全体を円滑に進めるために不可欠なバックオフィス部門です。

- 人事:採用、人材育成、人事評価、労務管理など、「ヒト」に関する業務全般を担います。

- 総務:備品や社屋の管理、福利厚生、社内イベントの企画、株主総会の運営など、会社全体の庶務を担当します。

- 経理・財務:日々の入出金管理、決算業務、資金調達、予算管理など、「カネ」に関する業務を担います。

- その他:法務、知的財産、広報・IR、情報システムなど、専門性の高い様々な部門が会社を支えています。

これらの部門があるからこそ、技術者や営業担当者は安心して自分の仕事に専念できるのです。

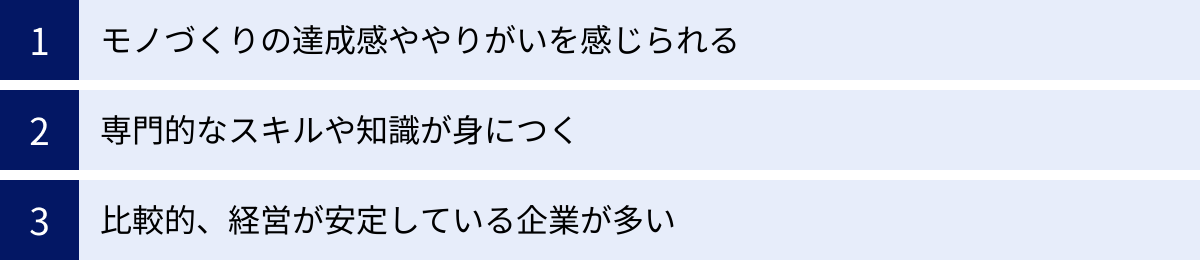

製造業・メーカーで働く3つのメリット

日本の基幹産業である製造業・メーカーには、他の業界にはない独自の魅力や働くメリットがあります。ここでは、就職や転職を考えている方に向けて、代表的な3つのメリットをご紹介します。

① モノづくりの達成感ややりがいを感じられる

製造業・メーカーで働く最大の魅力は、何といっても「モノづくり」そのものに関われる達成感とやりがいです。自分の仕事が、目に見える「製品」という形になり、世の中に出ていくプロセスに携われることは、大きな喜びにつながります。

例えば、以下のような瞬間に、多くの人がやりがいを感じるでしょう。

- 研究開発担当者:自分が発見した新技術が、画期的な新製品の核として採用されたとき。

- 設計担当者:自分がCADで描いた図面が、寸分違わず美しい製品として目の前に現れたとき。

- 生産技術担当者:自分が設計した生産ラインがスムーズに稼働し、高品質な製品が次々と生み出されていくのを見たとき。

- 製造担当者:チームで協力して、困難な納期や品質目標をクリアし、無事に製品を出荷できたとき。

- 営業担当者:自社の製品を導入した顧客から「おかげで業務が改善したよ」と感謝されたとき。

これらは、職種は違えど、製品という一つのゴールに向かってチーム全員で知恵と力を結集する、製造業ならではの醍醐味です。自分が関わった自動車が街を走り、開発した食品がスーパーに並び、設計した家電が誰かの家で使われている。そのように、自分の仕事が社会に貢献し、人々の生活を豊かにしているという実感を得やすいことは、日々の仕事のモチベーションを高く保つ上で非常に大きな要素となります。

② 専門的なスキルや知識が身につく

製造業・メーカーの仕事は、その多くが高度な専門性を要求されます。そのため、日々の業務を通じて、市場価値の高い専門的なスキルや知識を深く、体系的に身につけることができます。

各職種で求められる専門スキルは多岐にわたります。

- 技術系職種:材料力学、熱力学、流体力学、電磁気学といった基礎工学の知識から、CAD/CAM/CAEといった設計・解析ツールの操作スキル、プログラミング言語、統計的品質管理(SQC)の手法、IE(インダストリアル・エンジニアリング)など、その分野は様々です。

- 営業・事務系職種:技術営業であれば製品に関する深い技術知識が、経理であれば製造業特有の原価計算の知識が、知的財産部であれば特許法に関する専門知識が求められます。

多くのメーカーでは、こうした専門性を高めるための研修制度や資格取得支援制度が充実しています。OJT(On-the-Job Training)で先輩から実践的なノウハウを学びながら、OFF-JT(Off-the-Job Training)で体系的な知識をインプットする機会が豊富に用意されています。

こうして身につけた専門スキルは、個人のキャリアにおける強力な武器となります。社内での昇進やキャリアチェンジはもちろんのこと、将来的に同業他社へ転職する際にも、自身の市場価値を証明する大きな強みとなるでしょう。一つの分野を深く掘り下げ、その道のプロフェッショナルとして成長していきたいと考える人にとって、製造業・メーカーは非常に魅力的な環境です。

③ 比較的、経営が安定している企業が多い

日本の産業界において、製造業は長い歴史を持ち、経済の根幹を支えてきた分野です。そのため、特に大手メーカーや、特定の分野で高いシェアを誇るBtoBの優良部品・素材メーカーには、経営基盤が盤石で、安定している企業が多いという傾向があります。

経営の安定性は、働く個人にとって多くのメリットをもたらします。

- 雇用の安定:業績の浮き沈みが比較的緩やかであるため、長期的な視点で安心して働くことができます。

- 充実した福利厚生:住宅手当、家族手当、退職金制度、保養所の利用など、社員の生活を支える福利厚生制度が手厚い企業が多いです。

- 計画的なキャリア形成:長期雇用を前提としている企業が多いため、ジョブローテーション制度などを通じて様々な部署を経験させ、計画的に人材を育成する文化が根付いています。これにより、腰を据えて自身のキャリアプランを描くことが可能です。

- 社会的な信用:安定した大手メーカーに勤務していることは、住宅ローンを組む際など、社会的な信用を得やすいという側面もあります。

もちろん、グローバルな競争の激化や技術革新の速さから、すべての製造業・メーカーが安泰というわけではありません。常に変革が求められる厳しい環境にあることも事実です。しかし、ITベンチャーなどの新興産業と比較した場合、歴史の中で培われた技術力、顧客基盤、ブランド力といった強固な事業基盤を持つ企業が多いことは、キャリアを選択する上での一つの安心材料と言えるでしょう。

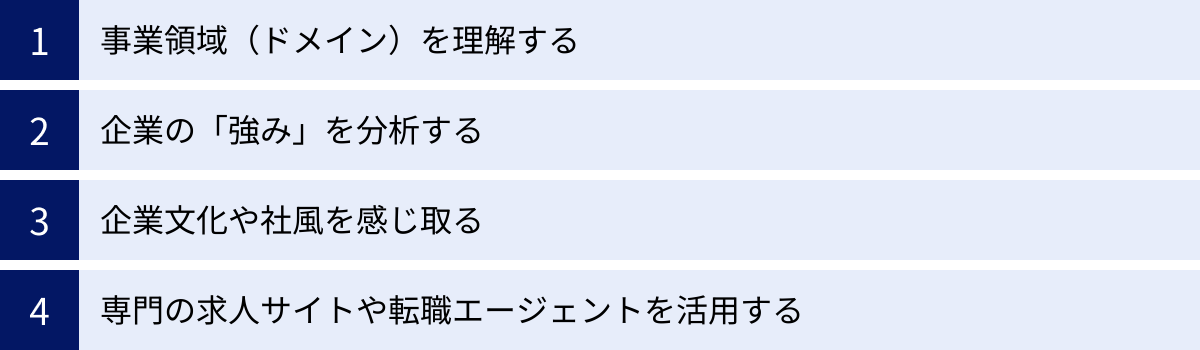

製造業・メーカーへの就職や転職を成功させるポイント

製造業・メーカーへの就職や転職を成功させるためには、業界の特性を理解した上で、戦略的に活動を進めることが重要です。ここでは、特に重要となる2つのポイントを解説します。

企業ごとの仕事内容や文化を理解する

「製造業」「メーカー」と一括りにするのではなく、一社一社のビジネスモデル、製品、強み、そして企業文化を深くリサーチし、理解することが成功への第一歩です。同じ業界であっても、企業によって仕事内容や働き方は大きく異なります。

企業研究を行う際には、以下のポイントに注目してみましょう。

- 事業領域(ドメイン)を理解する

- その企業はサプライチェーンのどの位置にいるか?(素材、部品、加工、組立)

- BtoCかBtoBか? 主な顧客は誰か?

- 主力製品やサービスは何か? 将来的にどの分野に注力しようとしているか?

- 企業の「強み」を分析する

- その企業の競争力の源泉は何か?(技術力、ブランド力、コスト競争力、販売網など)

- 業界内でのシェアやポジションはどうなっているか?

- 独自の技術や特許を持っているか?

- 企業文化や社風を感じ取る

- 堅実で安定志向か、挑戦的で変化を好む文化か?

- チームワークを重んじるか、個人の裁量を尊重するか?

- 人材育成に対する考え方や制度はどうか?(ジョブローテーションの有無、研修制度など)

- 平均勤続年数や離職率はどうか?

これらの情報を得るためには、企業の公式ウェブサイトを隅々まで読み込むことが基本です。特に、投資家向けのIR情報(決算説明会資料や有価証券報告書、中期経営計画など)には、企業の現状分析や将来の戦略が客観的なデータと共に記されており、極めて有用な情報源となります。また、採用サイトの社員インタビューやOB/OG訪問などを通じて、現場の生の声を聞くことも、リアルな企業文化を理解する上で非常に有効です。

専門の求人サイトや転職エージェントを活用する

製造業・メーカーの求人は、職種ごとに求められるスキルや経験が非常に専門的です。そのため、一般的な総合型の求人サイトや転職サービスだけでなく、製造業やモノづくり分野に特化した専門のサービスを併用することが、効率的かつ効果的な情報収集につながります。

業界特化型のサービスを活用するメリット

- 専門性の高い求人が豊富:技術系の専門職やニッチな分野の求人など、総合サイトでは見つけにくい情報が集まっています。

- 非公開求人の存在:一般には公開されていない、優良企業の重要なポジションの求人(非公開求人)を紹介してもらえる可能性があります。

- 深い企業情報:転職エージェントの場合、担当のキャリアアドバイザーが、求人票だけでは分からない企業の内部事情(部署の雰囲気、残業時間の実態、評価制度など)に精通していることがあります。

- 専門的なキャリア相談:自分のスキルや経験が、製造業界でどのように評価されるのか、どのようなキャリアパスが考えられるのかといった、専門的な視点からのアドバイスを受けられます。

- 選考対策のサポート:製造業特有の技術面接の対策や、専門性をアピールするための職務経歴書の書き方など、具体的なサポートを期待できます。

サービスを選ぶ際は、「メーカー専門」「モノづくりエンジニア特化」「ハイクラス製造業」といったキーワードで検索し、自分のキャリアプランや希望する職種に合ったサービスを見つけることが重要です。

自己分析と徹底した企業研究で自分の軸を固めた上で、こうした専門サービスを賢く活用することが、数多くの企業の中から自分に最適な一社を見つけ出し、内定を勝ち取るための鍵となるでしょう。

まとめ

この記事では、「製造業」と「メーカー」という、似ているようで異なる二つの言葉について、その定義から仕事内容、業界構造に至るまで、詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 製造業とメーカーの最も大きな違いは「言葉の範囲」です。

- 製造業は、原材料に加工を施して新しい製品を生み出す「産業」全体を指す広範な言葉です。下請け専門の町工場から巨大企業まで、モノの「製造」に関わるすべての事業者が含まれます。

- メーカーは、その中でも特に、自社で製品を企画・開発し、自社のブランド名で市場に販売する「企業」を指します。製品のライフサイクル全体に責任を持つビジネスモデルが特徴です。

- 両者は「メーカーは製造業の一部」という包含関係にありますが、OEM/ODM企業やファブレスメーカーの存在により、その関係は単純ではありません。この違いを理解することが、業界を深く知る第一歩です。

また、製造業(メーカー)は、サプライチェーン上の役割によって「素材メーカー」「部品メーカー」「加工メーカー」「組立メーカー」に大別され、それぞれに異なる特徴と魅力があります。そして、一つの製品を生み出すために、「研究・開発」「設計」「生産技術」「製造」「品質管理」「営業」など、非常に多くの専門的な職種が連携し、それぞれの役割を果たしています。

製造業・メーカーで働くことは、「モノづくりの達成感」「専門スキルの習得」「経営の安定性」といった多くのメリットをもたらします。自分の仕事が目に見える形となり、社会の役に立っているという実感は、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。

もしあなたがモノづくりの世界に興味を持ち、この業界でキャリアを築きたいと考えるなら、まずは「製造業」と「メーカー」の違いをしっかりと認識し、その上で個々の企業がどのようなビジネスを展開しているのかを深く探求することが不可欠です。

この記事が、あなたの業界理解を深め、未来のキャリアを考える上での確かな一助となれば幸いです。