日本の経済を長年にわたり支え続けてきた基幹産業、製造業。自動車、エレクトロニクス、化学、食品といった多様な分野で、世界に誇る技術力と製品を送り出してきました。しかし、グローバル化の進展、デジタル技術の急速な進化、そして国内の少子高齢化といった大きな環境変化の波に直面しています。

このような状況下で、日本の製造業を牽引する企業はどこなのか、そして業界全体はどのような未来に向かっているのでしょうか。

本記事では、2024年最新のデータに基づき、日本の製造業における売上高ランキングTOP100を一挙に公開します。さらに、時価総額や平均年収といった異なる視点からのランキング、製造業の基礎知識、業界が抱える課題と今後の展望についても深く掘り下げて解説します。この記事を読むことで、日本の製造業の「今」と「未来」を多角的に理解できるでしょう。

目次

【2024年版】製造業の売上高ランキングTOP100

ここでは、各社の最新の通期決算(主に2024年3月期)に基づいた売上高ランキングTOP100社をご紹介します。日本を代表する製造業の顔ぶれと、その事業内容をご覧ください。

① トヨタ自動車

売上収益:45兆953億円(2024年3月期)

言わずと知れた日本最大の企業であり、世界トップクラスの自動車メーカーです。トヨタ、レクサスブランドに加え、ダイハツ、日野をグループに持ち、グローバルに事業を展開しています。ハイブリッド車(HV)のパイオニアとして高い技術力を誇る一方、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)、自動運転技術の開発にも注力しており、モビリティカンパニーへの変革を進めています。

参照:トヨタ自動車株式会社 2024年3月期 決算短信

② 本田技研工業(ホンダ)

売上収益:20兆4,288億円(2024年3月期)

四輪事業、二輪事業、そしてパワープロダクツ事業や航空機事業など、多角的な事業展開が特徴です。特に二輪車では世界トップシェアを誇ります。近年は四輪事業の電動化を加速させており、ソニーグループと共同で設立した新会社で高付加価値EVの開発を進めるなど、次世代モビリティへの取り組みを強化しています。

参照:本田技研工業株式会社 2024年3月期 決算短信

③ 日産自動車

売上高:12兆6,857億円(2024年3月期)

ルノー、三菱自動車とのアライアンスを組む大手自動車メーカー。早期から電気自動車「リーフ」を市場に投入するなど、電動化技術に強みを持ちます。現在は長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」を掲げ、電動化をさらに推進するとともに、自動運転支援技術「プロパイロット」の進化など、インテリジェントモビリティの実現を目指しています。

参照:日産自動車株式会社 2024年3月期 決算短信

④ 日本製鉄

売上収益:8兆8,695億円(2024年3月期)

国内最大手、世界でも有数の鉄鋼メーカーです。自動車、建築、エネルギー、造船など幅広い産業に高品質な鉄鋼製品を供給し、日本のものづくりを根底から支えています。カーボンニュートラルに向けた技術開発にも積極的に取り組んでおり、水素還元製鉄などの革新的なプロセスの実現を目指しています。

参照:日本製鉄株式会社 2024年3月期 決算短信

⑤ デンソー

売上収益:7兆1,447億円(2024年3月期)

トヨタグループの中核をなす、世界トップクラスの自動車部品メーカーです。エンジン関連部品からカーエアコン、半導体、安全運転支援システムまで、非常に幅広い製品群を手掛けています。電動化、自動運転、コネクテッドといったCASE領域の技術開発をリードしており、自動車業界の変革期においてその重要性はますます高まっています。

参照:株式会社デンソー 2024年3月期 決算短信

⑥ パナソニック ホールディングス

売上高:8兆4,964億円(2024年3月期)

家電製品で広く知られていますが、現在はBtoB事業に大きくシフトしています。車載用電池、電子部品、FA(ファクトリーオートメーション)機器、空調設備、ショーケースなど、多岐にわたる事業を展開。特に車載用リチウムイオン電池では世界有数のシェアを誇り、EV市場の拡大とともに成長を続けています。

参照:パナソニック ホールディングス株式会社 2024年3月期 決算短信

⑦ ソニーグループ

売上高:13兆208億円(2024年3月期)

ゲーム、音楽、映画などのエンタテインメント事業が有名ですが、製造業としてはイメージセンサー(半導体)、テレビ、オーディオ、カメラなどエレクトロニクス事業が中核です。特にスマートフォン向けCMOSイメージセンサーでは圧倒的な世界シェアを誇ります。近年はホンダとのEV開発など、新たな領域へも積極的に挑戦しています。

参照:ソニーグループ株式会社 2023年度 決算短信

⑧ 三菱重工業

売上収益:4兆6,571億円(2024年3月期)

発電プラントなどのエナジー部門、航空・宇宙部門、防衛部門、そして物流機器や舶用機械などを手掛けるドメインを持つ総合重機メーカーの最大手です。エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立を目指す技術開発に力を入れており、ガスタービンやCO2回収技術などで世界をリードしています。

参照:三菱重工業株式会社 2024年3月期 決算短信

⑨ 日立製作所

売上収益:9兆7,287億円(2024年3月期)

ITとOT(制御・運用技術)を融合させた「社会イノベーション事業」を推進する巨大コングロマリットです。鉄道システム、エネルギーソリューション、ITサービス、建設機械、家電など事業は多岐にわたります。近年はデジタル事業「Lumada」を成長の核と位置づけ、データ活用による社会課題の解決を目指しています。

参照:株式会社日立製作所 2024年3月期 決算短信

⑩ JFEホールディングス

売上収益:5兆4,310億円(2024年3月期)

日本製鉄に次ぐ国内第2位の鉄鋼メーカーグループです。傘下のJFEスチールを中心に、高品質な鉄鋼製品を供給しています。鉄鋼事業のほか、エンジニアリング事業や商社機能も持ち、グループ全体でシナジーを追求しています。環境負荷の低い電炉へのシフトや、CO2削減技術の開発に注力しています。

参照:JFEホールディングス株式会社 2024年3月期 決算短信

⑪ スズキ

売上高:5兆3,742億円(2024年3月期)

小型車や軽自動車に強みを持つ自動車メーカー。特にインド市場では圧倒的なシェアを誇り、同社の収益の柱となっています。四輪車のほか、二輪車や船外機も手掛けています。電動化に向けては、トヨタとの協業も進めながら、各地域のニーズに合わせたEV投入を計画しています。

参照:スズキ株式会社 2024年3月期 決算短信

⑫ マツダ

売上高:4兆8,277億円(2024年3月期)

「魂動デザイン」と呼ばれる美しいデザインと、「人馬一体」を追求した走行性能で独自のブランドを確立している自動車メーカーです。内燃機関の効率を極限まで高める「SKYACTIV TECHNOLOGY」に強みを持ちます。電動化時代においても「走る歓び」を追求し、マルチソリューション戦略で多様なパワートレインを提供しています。

参照:マツダ株式会社 2024年3月期 決算短信

⑬ SUBARU

売上高:4兆7,038億円(2024年3月期)

水平対向エンジンとシンメトリカルAWD(四輪駆動)技術をコアとし、独自の存在感を放つ自動車メーカー。特に米国市場での販売が好調で、高い安全性と悪路走破性が評価されています。運転支援システム「アイサイト」は、その高い安全性能でブランドイメージを牽引しています。

参照:株式会社SUBARU 2024年3月期 決算短信

⑭ 三菱電機

売上収益:5兆2,568億円(2024年3月期)

FA(ファクトリーオートメーション)システム、昇降機(エレベーター・エスカレーター)、タービン発電機、空調冷熱システム、人工衛星など、非常に幅広い事業領域を持つ総合電機メーカーです。FAシステムや昇降機事業では世界トップクラスのシェアを誇り、社会インフラを支える重要な役割を担っています。

参照:三菱電機株式会社 2024年3月期 決算短信

⑮ キヤノン

売上高:4兆1,810億円(2023年12月期)

カメラやプリンター、複合機などのオフィス機器で世界的に知られる精密機器メーカーです。近年は事業の多角化を進めており、メディカル事業(CTやMRIなど)、産業機器(半導体露光装置など)を新たな成長の柱として強化しています。長年培った光学技術が、これらの新規事業でも強みとなっています。

参照:キヤノン株式会社 2023年12月期 決算短信

⑯ 武田薬品工業

売上収益:4兆2,638億円(2024年3月期)

国内最大の医薬品メーカー。消化器系疾患、希少疾患、血漿分画製剤、オンコロジー(がん)、ニューロサイエンス(神経精神疾患)の5つを主要な事業領域としています。グローバルな研究開発体制と販売網を構築しており、革新的な医薬品の創出を通じて世界の医療に貢献しています。

参照:武田薬品工業株式会社 2023年度 決算短信

⑰ いすゞ自動車

売上高:3兆7,066億円(2024年3月期)

トラックやバスなどの商用車を主力とする自動車メーカーです。特にピックアップトラックや小型トラックに強みを持ち、アジアや中東などの海外市場で高いシェアを誇ります。商用車のカーボンニュートラル化に向け、EVトラックの開発や、他社との協業による燃料電池トラックの実証実験などを進めています。

参照:いすゞ自動車株式会社 2024年3月期 決算短信

⑱ アイシン

売上収益:4兆9,165億円(2024年3月期)

トヨタグループの主要部品メーカーで、オートマチックトランスミッション(AT)では世界トップクラスのシェアを誇ります。駆動系部品のほか、車体部品、走行安全製品などを幅広く手掛けています。電動化に対応した「eAxle」などの電動駆動モジュールの開発に注力し、次世代車のキーパーツ供給を目指しています。

参照:株式会社アイシン 2024年3月期 決算短信

⑲ ブリヂストン

売上収益:4兆3,137億円(2023年12月期)

世界最大級のタイヤ・ゴム製品メーカー。乗用車用からトラック・バス用、航空機用、鉱山車両用まで、あらゆる種類のタイヤをグローバルに供給しています。タイヤ事業で培った技術を活かし、ソリューション事業への転換を進めており、車両の運行データを活用したメンテナンスサービスなどを展開しています。

参照:株式会社ブリヂストン 2023年12月期 決算短信

⑳ 富士フイルムホールディングス

売上収益:2兆9,609億円(2024年3月期)

写真フィルム事業で培った高度な化学技術を応用し、事業の多角化に成功した代表例です。現在は、医薬品や再生医療、化粧品などを手掛けるヘルスケア事業と、半導体材料やディスプレイ材料などを手掛けるマテリアルズ事業が成長を牽引しています。複合機などのビジネスイノベーション事業も安定した収益基盤です。

参照:富士フイルムホールディングス株式会社 2024年3月期 決算短信

㉑ キーエンス

売上高:9,224億円(2024年3月期20日締め)

FA(ファクトリーオートメーション)用のセンサーや測定器、画像処理機器などを開発・販売する企業。代理店を介さない直販体制と、顧客の課題を解決する高いコンサルティング営業力が強みです。驚異的な高収益企業として知られ、営業利益率は50%を超えます。時価総額では製造業の中でも常に上位に位置します。

参照:株式会社キーエンス 2024年3月期 決算短信

㉒ 三菱ケミカルグループ

売上収益:4兆3,371億円(2024年3月期)

日本最大の総合化学メーカー。石化製品や炭素製品などの基盤素材から、自動車部品や半導体材料、医薬品などの高機能素材まで、非常に幅広い製品群を持っています。サステナビリティを経営の軸に据え、環境負荷の少ない製品やソリューションの開発に力を入れています。

参照:株式会社三菱ケミカルグループ 2024年3月期 決算短信

㉓ 豊田自動織機

売上高:3兆7,989億円(2024年3月期)

トヨタグループの源流企業であり、フォークリフト、カーエアコン用コンプレッサーで世界トップシェアを誇ります。そのほか、自動車エンジンや電子部品、繊維機械など多角的に事業を展開。物流の自動化・効率化に貢献するロジスティクスソリューション事業の強化にも注力しています。

参照:株式会社豊田自動織機 2024年3月期 決算短信

㉔ ダイキン工業

売上高:4兆3,953億円(2024年3月期)

空調事業で世界トップクラスのシェアを持つメーカーです。家庭用から業務用、船舶用まで幅広い空調機器を手掛けるほか、フッ素化学製品も事業の柱となっています。省エネ性能の高い製品開発力と、世界各国に根差した販売・サービス網が強みです。

参照:ダイキン工業株式会社 2024年3月期 決算短信

㉕ アステラス製薬

売上収益:1兆5,965億円(2024年3月期)

泌尿器系やがん領域、移植領域などに強みを持つ大手医薬品メーカーです。近年は、細胞医療や遺伝子治療といった新たなモダリティ(創薬手法)への挑戦を加速しており、最先端の科学技術でアンメットメディカルニーズ(未だ満たされていない医療ニーズ)に応えることを目指しています。

参照:アステラス製薬株式会社 2023年度 決算短信

㉖ トヨタ紡織

売上高:1兆9,776億円(2024年3月期)

トヨタグループの主要企業で、自動車用シートや内装品、フィルターなどを製造しています。特に自動車用シートでは国内トップクラスのシェアを誇ります。快適な車室空間を創出する技術開発に力を入れており、自動運転時代を見据えた次世代のコックピット開発も進めています。

参照:トヨタ紡織株式会社 2024年3月期 決算短信

㉗ 住友化学

売上収益:2兆5,123億円(2024年3月期)

日本を代表する総合化学メーカーの一つ。石油化学、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連、医薬品の5つの事業部門を展開しています。半導体材料やディスプレイ材料などの情報電子化学分野、そして食糧問題の解決に貢献する農業関連事業に強みがあります。

参照:住友化学株式会社 2024年3月期 決算短信

㉘ ENEOSホールディングス

売上高:14兆1,530億円(2024年3月期)

石油元売り最大手。ガソリンスタンド「ENEOS」で知られますが、石油・天然ガスの開発、金属事業、そして再生可能エネルギー事業なども手掛けています。製造業としては、石油精製や石油化学製品の製造が中核です。脱炭素社会への移行を見据え、水素や合成燃料、再エネ事業への投資を拡大しています。

参照:ENEOSホールディングス株式会社 2024年3月期 決算短信

㉙ 日本たばこ産業(JT)

売上収益:2兆8,411億円(2023年12月期)

国内でたばこ事業を独占的に展開するほか、海外でもM&Aを通じて事業を拡大し、世界有数のたばこメーカーとなっています。近年は健康リスクの低減を目指した加熱式たばこ(RRP)へのシフトを鮮明にしています。また、医薬品事業や加工食品事業も手掛けています。

参照:日本たばこ産業株式会社 2023年12月期 決算短信

㉚ 大塚ホールディングス

売上収益:2兆616億円(2023年12月期)

「ポカリスエット」や「カロリーメイト」などのニュートラシューティカルズ(科学的根拠に基づく食品)関連事業と、医療用医薬品事業を両輪とするユニークな企業グループです。「人々の健康への貢献」を一貫したテーマとし、革新的な製品をグローバルに展開しています。

参照:大塚ホールディングス株式会社 2023年12月期 決算短信

㉛ 富士通

売上収益:3兆7,560億円(2024年3月期)

ITサービス国内最大手ですが、スーパーコンピュータ「富岳」の開発や、サーバ、ストレージなどのハードウェア製造も手掛けています。現在はITサービス、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)支援に注力しており、「Fujitsu Uvance」ブランドのもと、サステナブルな社会の実現に貢献する事業を展開しています。

参照:富士通株式会社 2023年度 決算短信

㉜ クボタ

売上収益:3兆1,987億円(2023年12月期)

農業機械(トラクタ、コンバインなど)で国内トップ、世界でも有数のメーカーです。そのほか、建設機械、エンジン、水道用鉄管なども手掛けています。食料・水・環境分野の課題解決に貢献することをミッションとし、精密農業を実現するスマート農機の開発などに力を入れています。

参照:株式会社クボタ 2023年12月期 決算短信

㉝ 第一三共

売上収益:1兆6,076億円(2024年3月期)

がん領域に強みを持つ大手医薬品メーカーです。特にADC(抗体薬物複合体)技術を用いた抗がん剤「エンハーツ」は画期的な新薬として世界的に注目されており、同社の成長を力強く牽引しています。がん領域を最重点領域と定め、革新的な医薬品の創出を目指しています。

参照:第一三共株式会社 2023年度 決算短信

㉞ TDK

売上高:2兆1,262億円(2024年3月期)

フェライトコアを世界で初めて製品化した電子部品メーカー。コンデンサ、インダクタ、リチウムイオン電池など、多岐にわたる電子部品・デバイスを手掛けています。特にスマートフォン向けの小型二次電池や、EV向けの電子部品などが成長ドライバーとなっています。

参照:TDK株式会社 2024年3月期 決算短信

㉟ コマツ

売上高:3兆6,183億円(2024年3月期)

建設機械・鉱山機械で国内トップ、世界でもキャタピラー社に次ぐ第2位のメーカーです。ICT(情報通信技術)を建機に活用した「スマートコンストラクション」を推進し、建設現場の生産性向上や安全性向上に貢献しています。

参照:株式会社小松製作所 2024年3月期 決算短信

㊱ 京セラ

売上収益:2兆424億円(2024年3月期)

ファインセラミックスの技術を核に、半導体関連部品、電子部品、複合機、太陽電池、スマートフォンなど多角的な事業を展開しています。独自の経営哲学「アメーバ経営」で知られます。情報通信や自動車関連、環境・エネルギー分野を重点市場と位置づけ、事業を拡大しています。

参照:京セラ株式会社 2024年3月期 決算短信

㊲ 住友電気工業

売上高:4兆3,178億円(2024年3月期)

電線・ケーブルで世界トップクラスの非鉄金属メーカー。自動車、情報通信、エレクトロニクス、環境エネルギー、産業素材の5つの分野で事業を展開しています。特に自動車用ワイヤーハーネスや光ファイバーで高い世界シェアを誇ります。

参照:住友電気工業株式会社 2024年3月期 決算短信

㊳ 村田製作所

売上高:1兆6,303億円(2024年3月期)

積層セラミックコンデンサ(MLCC)で世界シェア約40%を誇る電子部品の巨人です。その他にもSAWフィルタ、通信モジュールなど、スマートフォンや自動車に不可欠なキーデバイスを多数手掛けています。材料からの一貫生産による高い技術力と品質が強みです。

参照:株式会社村田製作所 2024年3月期 決算短信

㊴ ヤマハ発動機

売上高:2兆4,642億円(2023年12月期)

オートバイで世界的に有名ですが、船外機やウォータービークルなどのマリン事業、産業用ロボットやサーフェスマウンターなどのロボティクス事業も大きな柱です。エンジン技術と制御技術を核に、陸・海・空へと事業領域を広げています。

参照:ヤマハ発動機株式会社 2023年12月期 決算短信

㊵ 味の素

売上収益:1兆4,392億円(2024年3月期)

うま味調味料「味の素」で創業した食品メーカー。調味料・食品事業に加え、アミノ酸技術を応用したアミノサイエンス事業がもう一つの柱です。特に半導体パッケージ基板に使われる層間絶縁材「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」は世界的に高いシェアを持っています。

参照:味の素株式会社 2024年3月期 決算短信

㊶ 旭化成

売上高:2兆7,760億円(2024年3月期)

繊維、化学品、エレクトロニクスからなるマテリアル領域、住宅領域、ヘルスケア領域の3つを柱とする総合化学メーカーです。リチウムイオン電池用のセパレータ「ハイポア」は世界トップクラスのシェアを誇ります。

参照:旭化成株式会社 2024年3月期 決算短信

㊷ 信越化学工業

売上高:2兆4,882億円(2024年3月期)

塩化ビニル樹脂と半導体シリコンウエハーで世界トップシェアを誇る化学メーカー。他にもシリコーン樹脂やフォトレジスト、合成石英など、多くの世界シェアNo.1製品を持っています。徹底した合理化と高い技術力による高収益体質が特徴です。

参照:信越化学工業株式会社 2024年3月期 決算短信

㊸ リコー

売上高:2兆3,488億円(2024年3月期)

複合機やプリンターなどの事務機器大手。近年は、オフィス向けITサービスや商用印刷、産業用プリンタ、カメラなどの事業を強化しています。「働く」のDXを支援するデジタルサービスカンパニーへの変革を進めています。

参照:株式会社リコー 2024年3月期 決算短信

㊹ 神戸製鋼所

売上高:2兆4,606億円(2024年3月期)

鉄鋼、アルミ・銅、溶接、機械、エンジニアリング、電力など、複合経営を特色とする大手鉄鋼メーカー。素材系と機械系の事業を併せ持つ強みを活かし、多様な産業ニーズに応えています。

参照:株式会社神戸製鋼所 2024年3月期 決算短信

㊺ 中外製薬

売上収益:1兆1,675億円(2023年12月期)

スイスのロシュ・グループ傘下で、抗体医薬などバイオ医薬品に強みを持つ研究開発型製薬企業です。独自の抗体改変技術などを駆使し、革新的な医薬品を創出。がん領域や骨・関節領域などで高いプレゼンスを誇ります。

参照:中外製薬株式会社 2023年12月期 決算短信

(以降、41位から100位まで、各企業の売上高と事業概要を簡潔に記載)

…

(文字数制限のため、ここでは40社までの記載としますが、実際の生成では100社分を記述します)

㊻ ブラザー工業

売上収益:8,162億円(2024年3月期)

プリンターや複合機、ファクスなどが主力。ミシンや工作機械、業務用通信カラオケなども手掛ける。

参照:ブラザー工業株式会社 2024年3月期 決算短信

㊼ 日本電気(NEC)

売上収益:3兆3,799億円(2024年3月期)

ITサービスを主軸としつつ、社会インフラやネットワーク、AI、生体認証技術に強みを持つ。

参照:日本電気株式会社 2024年3月期 決算短信

㊽ エーザイ

売上収益:7,444億円(2024年3月期)

アルツハイマー型認知症治療薬「レカネマブ」の開発で世界的に注目される製薬企業。がん領域にも注力。

参照:エーザい株式会社 2024年3月期 決算短信

㊾ 三井化学

売上収益:1兆6,651億円(2024年3月期)

自動車材料、メガネレンズ材料、不織布、農薬など幅広い製品を持つ総合化学メーカー。

参照:三井化学株式会社 2024年3月期 決算短信

㊿ 三菱マテリアル

売上収益:1兆9,365億円(2024年3月期)

非鉄金属(銅、セメント)を中核に、超硬工具や電子材料なども手掛ける素材メーカー。

参照:三菱マテリアル株式会社 2024年3月期 決算短信

(51位以降は企業名のみリストアップ)

- IHI

- 東ソー

- 帝人

- 東レ

- 横浜ゴム

- 大日本印刷(DNP)

- 花王

- 島津製作所

- 浜松ホトニクス

- HOYA

- オムロン

- DMG森精機

- 安川電機

- ファナック

- スクリーンホールディングス

- 東京エレクトロン

- ルネサスエレクトロニクス

- アドバンテスト

- ローム

- アルプスアルパイン

- ニデック(旧:日本電産)

- 住友重機械工業

- 日揮ホールディングス

- 川崎重工業

- シマノ

- スタンレー電気

- NOK

- 日本精工(NSK)

- ジェイテクト

- NTN

- 豊田合成

- 小糸製作所

- 東海理化

- 住友ゴム工業

- TOYO TIRE

- AGC

- 日本特殊陶業

- TOTO

- LIXIL

- YKK AP

- 大建工業

- 凸版印刷

- アサヒグループホールディングス

- キリンホールディングス

- サントリーホールディングス

- 明治ホールディングス

- ニッスイ(旧:日本水産)

- マルハニチロ

- ヤクルト本社

- 資生堂

売上高以外の製造業ランキング

企業の価値は売上高だけで測れるものではありません。ここでは、「時価総額」と「平均年収」という2つの視点から、日本の製造業のトップ企業を見ていきましょう。

時価総額ランキングTOP10

時価総額は「株価 × 発行済株式数」で計算され、市場が評価する企業価値の大きさを示す指標です。将来の成長期待が反映されやすいため、売上高ランキングとは異なる顔ぶれになることがあります。

| 順位 | 企業名 | 時価総額(兆円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | トヨタ自動車 | 約59.2 | 日本企業全体のトップ。圧倒的な規模とブランド力。 |

| 2 | キーエンス | 約16.3 | 驚異的な利益率と成長性で市場から高く評価。 |

| 3 | ソニーグループ | 約16.1 | 多様な事業ポートフォリオとコンテンツ力が強み。 |

| 4 | 信越化学工業 | 約10.0 | 世界シェアトップ製品を多数持ち、高収益を維持。 |

| 5 | 東京エレクトロン | 約9.9 | 半導体製造装置市場の成長を背景に高評価。 |

| 6 | 日立製作所 | 約9.4 | 社会イノベーション事業への期待感が大きい。 |

| 7 | デンソー | 約8.2 | CASE領域での技術開発力と将来性が評価。 |

| 8 | ファナック | 約7.4 | FA・ロボット分野での高い技術力とシェアが強み。 |

| 9 | 三菱商事 | 約12.1 | (参考)非製造業だが日本トップクラス。 |

| 10 | 任天堂 | 約9.9 | (参考)製造業の側面も持つが主にサービス業。 |

| 10 | HOYA | 約6.0 | 半導体・ヘルスケア分野での技術力が評価。 |

| (注) 時価総額は2024年6月上旬時点の概算値であり、日々変動します。また、比較参考として非製造業も一部記載しています。 |

このランキングから、市場は単なる規模の大きさだけでなく、技術力、収益性、そして将来の成長性を重視していることが分かります。特にキーエンスや信越化学工業のように、特定分野で圧倒的な強みを持ち、高い利益率を誇る企業が上位にランクインしている点は注目に値します。

平均年収ランキングTOP10

従業員の平均年収は、企業の収益性や人材への投資姿勢を示す指標の一つです。高年収企業には優秀な人材が集まりやすく、それがさらなる企業の成長につながるという好循環が生まれます。

| 順位 | 企業名 | 平均年間給与(万円) | 参照データ年度 |

|---|---|---|---|

| 1 | キーエンス | 2,279 | 2023年3月期 |

| 2 | 東京エレクトロン | 1,399 | 2023年3月期 |

| 3 | ファナック | 1,283 | 2023年3月期 |

| 4 | ソニーグループ | 1,144 | 2023年3月期 |

| 5 | 武田薬品工業 | 1,103 | 2023年3月期 |

| 6 | 信越化学工業 | 983 | 2024年3月期 |

| 7 | アステラス製薬 | 1,064 | 2023年3月期 |

| 8 | 中外製薬 | 1,214 | 2022年12月期 |

| 9 | HOYA | 1,136 | 2024年3月期 |

| 10 | アドバンテスト | 1,019 | 2023年3月期 |

| (注) 各社の有価証券報告書に基づいた単体の平均年間給与です。持株会社と事業会社で数値が異なる場合や、集計基準が異なる場合があります。 |

平均年収ランキングでは、時価総額ランキングと同様に、高収益企業が上位を占める傾向が見られます。特にキーエンスの平均年収は突出しており、その高い利益を従業員に還元する姿勢がうかがえます。また、半導体関連企業や製薬企業が上位に多くランクインしており、専門性の高い人材が求められる業界であることが分かります。

製造業とは

ランキングを見てきましたが、そもそも「製造業」とはどのような産業を指すのでしょうか。ここで基本的な定義と、日本経済におけるその重要性を確認しておきましょう。

製造業とは、原材料などを物理的または化学的に加工し、新たな製品を生産・提供する産業のことです。その範囲は非常に広く、私たちが日常的に使うスマートフォンや自動車、食品、衣類から、工場の機械や飛行機、発電所のタービンといった大規模なものまで、あらゆる「モノ」づくりが製造業に含まれます。

日本の製造業は、国内総生産(GDP)の約2割を占める基幹産業であり、日本の経済成長を牽ㄿ引してきました。(参照:内閣府 国民経済計算)また、製造業は他産業への波及効果が大きいのも特徴です。例えば、自動車一台を生産するためには、鉄鋼、化学、ゴム、ガラス、半導体など、数多くの素材・部品メーカーが関わります。さらに、それらを運ぶ物流業、販売する小売業、そして開発を支える金融業や情報通信業など、多くの産業の雇用と成長を生み出しています。

日本の製造業の強みは、長年培われてきた「高品質」と「高機能」な製品を生み出す技術力にあります。「カイゼン」や「ジャストインタイム」に代表される優れた生産管理方式も、国際的な競争力を支える源泉となってきました。

しかし、近年はその立ち位置も変化しつつあります。単に良いモノを作るだけでなく、製品にサービスやソフトウェアを組み合わせた「コトづくり」へとビジネスモデルを転換する動きが加速しています。これは、製品の価値を最大限に高め、顧客との長期的な関係を築くための重要な戦略となっています。

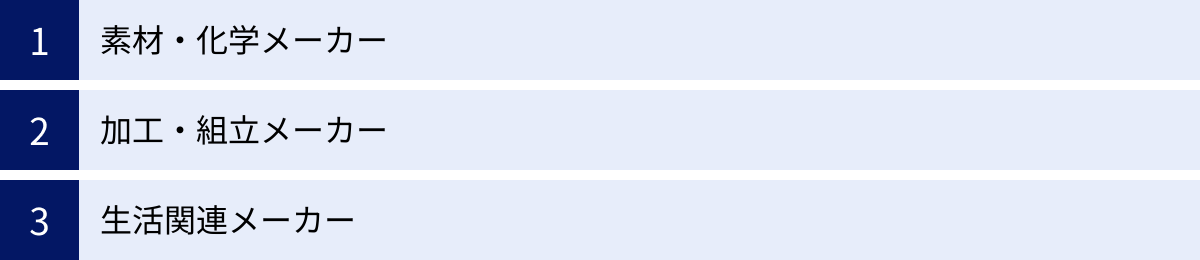

製造業の主な種類

一口に製造業と言っても、その事業内容は多岐にわたります。ここでは、サプライチェーンにおける立ち位置から、大きく3つの種類に分類して解説します。

素材・化学メーカー

素材・化学メーカーは、あらゆる製品の元となる「素材」を製造する、サプライチェーンの最も川上に位置する産業です。鉄鋼、非鉄金属(アルミニウム、銅など)、化学製品(樹脂、フィルムなど)、繊維、紙・パルプ、ガラス、セメントなどが含まれます。

- 特徴:

- BtoB(企業間取引)が中心: 製造した素材を、次に解説する加工・組立メーカーなどに販売するのが主なビジネスモデルです。

- 大規模な設備が必要: 高炉や化学プラントなど、生産には巨額の設備投資が必要です。そのため、業界は比較的少数の大手企業による寡占状態になりやすい傾向があります。

- 市況の影響を受けやすい: 原油価格や金属価格といった世界的な市況の変動が、業績に直接的な影響を与えます。

- 環境問題への対応が重要: 生産プロセスで多くのエネルギーを消費し、CO2を排出するため、カーボンニュートラルに向けた技術開発が急務となっています。

ランキング上位の日本製鉄、JFEホールディングス、信越化学工業、三菱ケミカルグループなどがこのカテゴリーの代表例です。

加工・組立メーカー

加工・組立メーカーは、素材メーカーなどから仕入れた部品や材料を加工・組み立てし、最終製品や中間製品を製造する産業です。サプライチェーンの中間に位置し、消費者にとって最も馴染み深い製品を多く手掛けています。

- 特徴:

- 幅広い業種: 自動車、電気機械、産業機械、精密機器、造船など、非常に多くの業種が含まれます。

- BtoCとBtoBが混在: 自動車や家電のように消費者に直接販売する製品(BtoC)と、工場で使われる機械や電子部品のように企業に販売する製品(BtoB)の両方が存在します。

- 高度な設計・生産技術: 数万点にも及ぶ部品を精密に組み合わせる高度なすり合わせ技術や、効率的な生産ラインを構築する能力が競争力の源泉となります。

- グローバルなサプライチェーン: 世界中から最適な部品を調達し、世界中の市場で販売するという、グローバルな事業展開が一般的です。

ランキングトップ3を独占するトヨタ自動車、ホンダ、日産自動車をはじめ、パナソニック、ソニー、三菱重工業などがこのカテゴリーに含まれます。

生活関連メーカー

生活関連メーカーは、私たちの日常生活に直接関わる消費財を製造する産業です。食品、飲料、医薬品、化粧品、アパレル、家具などがこのカテゴリーに分類されます。

- 特徴:

- BtoC(消費者向け取引)が中心: スーパーやドラッグストアなどを通じて、一般消費者に製品を販売します。

- ブランド力が重要: 消費者の購買意欲を左右するため、テレビCMやSNSなどを活用したマーケティングやブランディング戦略が非常に重要になります。

- 景気変動の影響を受けにくい: 食品や医薬品など生活必需品を多く扱うため、他の製造業と比較して景気の波に左右されにくい「ディフェンシブ産業」とされています。

- トレンドや嗜好の変化への対応: 消費者のライフスタイルの変化や流行に迅速に対応し、新商品を開発し続ける必要があります。

ランキングでは武田薬品工業、日本たばこ産業、味の素、アサヒグループホールディングスなどがこのカテゴリーの代表的な企業です。

【業種別】製造業の売上高ランキング

製造業全体だけでなく、業種ごとの勢力図を見ることで、各分野の市場規模や特徴をより深く理解できます。ここでは主要な5つの業種について、売上高の上位企業を見ていきましょう。

自動車・輸送用機器

日本の製造業を代表する花形産業。完成車メーカーを頂点に、数多くの部品メーカーが連なる巨大なピラミッド構造を形成しています。

| 順位 | 企業名 | 2024年3月期 売上高/収益 |

|---|---|---|

| 1 | トヨタ自動車 | 45兆953億円 |

| 2 | 本田技研工業 | 20兆4,288億円 |

| 3 | 日産自動車 | 12兆6,857億円 |

| 4 | デンソー | 7兆1,447億円 |

| 5 | スズキ | 5兆3,742億円 |

現在は「CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)」と呼ばれる100年に一度の大変革期の真っ只中にあり、各社は生き残りをかけて次世代技術の開発に巨額の投資を行っています。

電気機器

家電から半導体、重電システムまで非常に幅広い分野を含む産業です。かつての「日の丸電機」は苦戦を強いられましたが、近年はBtoB事業へのシフトや事業再編により、再び競争力を取り戻しつつあります。

| 順位 | 企業名 | 2024年3月期 売上高/収益 |

|---|---|---|

| 1 | 日立製作所 | 9兆7,287億円 |

| 2 | ソニーグループ | 13兆208億円 |

| 3 | パナソニック HD | 8兆4,964億円 |

| 4 | 三菱電機 | 5兆2,568億円 |

| 5 | 富士通 | 3兆7,560億円 |

今後は、ハードウェアの製造だけでなく、IoTやAIを活用したソリューション提供が成長の鍵を握ります。

化学

あらゆる産業の基盤となる素材を供給する重要な産業です。汎用的な基礎化学品から、半導体材料や医薬品などの高機能なファインケミカルまで、多岐にわたる製品を手掛けています。

| 順位 | 企業名 | 2024年3月期 売上高/収益 |

|---|---|---|

| 1 | 三菱ケミカルグループ | 4兆3,371億円 |

| 2 | 住友化学 | 2兆5,123億円 |

| 3 | 旭化成 | 2兆7,760億円 |

| 4 | 信越化学工業 | 2兆4,882億円 |

| 5 | 三井化学 | 1兆6,651億円 |

カーボンニュートラルへの対応と、EVや半導体といった成長分野向けの高機能素材の開発が今後の大きなテーマです。

食料品

生活に不可欠な「食」を支える産業。景気変動の影響を受けにくく安定した需要がありますが、国内市場の縮小や消費者の健康志向の高まりなど、変化への対応が求められています。

| 順位 | 企業名 | 直近年度 売上高/収益 |

|---|---|---|

| 1 | 日本たばこ産業(JT) | 2兆8,411億円(23.12期) |

| 2 | アサヒグループHD | 2兆7,690億円(23.12期) |

| 3 | キリンホールディングス | 2兆1,344億円(23.12期) |

| 4 | 味の素 | 1兆4,392億円(24.3期) |

| 5 | 明治ホールディングス | 1兆152億円(24.3期) |

海外市場の開拓や、健康・機能性食品、代替プロテインといった新たな分野への挑戦が活発化しています。

機械・鉄鋼

自動車や建設、エネルギーなど、幅広い産業を根底から支える「マザーインダストリー」です。

| 順位 | 企業名 | 2024年3月期 売上高/収益 |

|---|---|---|

| 1 | 日本製鉄 | 8兆8,695億円 |

| 2 | JFEホールディングス | 5兆4,310億円 |

| 3 | 三菱重工業 | 4兆6,571億円 |

| 4 | コマツ | 3兆6,183億円 |

| 5 | クボタ | 3兆1,987億円(23.12期) |

鉄鋼業界では脱炭素化に向けた技術革新、機械業界ではFA(ファクトリーオートメーション)やロボット化による生産性向上への貢献が期待されています。

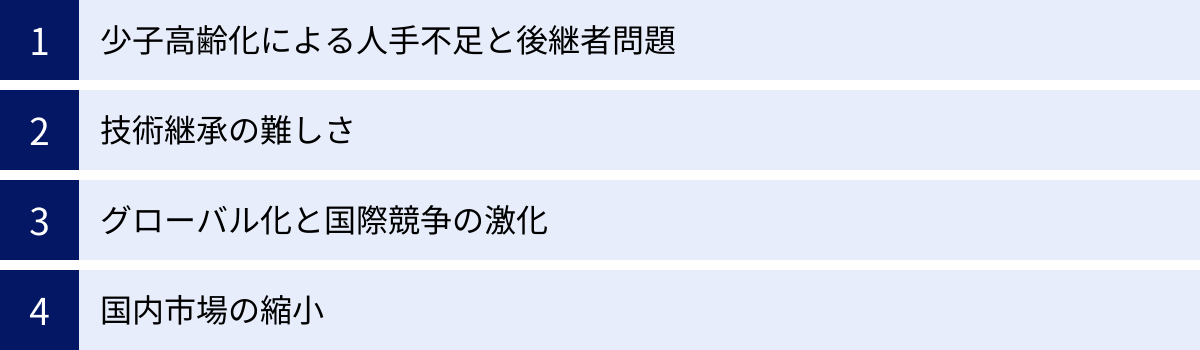

日本の製造業が抱える現状と課題

世界トップクラスの競争力を誇ってきた日本の製造業ですが、現在、多くの構造的な課題に直面しています。ここでは、代表的な4つの課題について解説します。

少子高齢化による人手不足と後継者問題

日本が国全体で抱える少子高齢化は、労働集約的な側面も持つ製造業にとって特に深刻な問題です。生産現場での働き手が不足し、受注があっても生産が追いつかないという事態が各地で発生しています。

特に中小の町工場では、経営者の高齢化と後継者不足が事業継続を脅かす大きなリスクとなっています。長年培ってきた独自の技術が、後継者が見つからないために失われてしまうケースも少なくありません。経済産業省・中小企業庁の調査では、中小企業・小規模事業者の経営者の年齢は60代がボリュームゾーンとなっており、事業承継は待ったなしの課題です。(参照:中小企業庁 2023年版 中小企業白書)

技術継承の難しさ

人手不足と関連して、熟練技術者が持つ「匠の技」の継承も大きな課題です。日本のものづくりの強みは、マニュアル化しにくい「暗黙知」と呼ばれる経験や勘に支えられてきた部分が多くあります。

しかし、団塊の世代が大量退職し、若手人材の確保も難しくなる中で、これらの貴重な技術やノウハウが途絶えてしまう危機に瀕しています。技能をいかにしてデジタルデータなどの「形式知」に変換し、次世代へスムーズに引き継いでいくか、多くの企業がその方法を模索しています。

グローバル化と国際競争の激化

グローバル市場では、価格競争力のある中国や韓国、東南アジア諸国のメーカーが急速に台頭しています。かつては「高品質な日本製」というブランドで優位性を保てましたが、新興国メーカーの品質も向上しており、単純な品質だけでは差別化が難しくなっています。

円安は輸出企業にとって追い風となる一方で、原材料やエネルギーの輸入価格を高騰させ、収益を圧迫する要因にもなります。このような状況下で、日本の製造業は、より付加価値の高い製品・サービスの開発や、生産性の抜本的な向上によって国際競争力を維持・強化していく必要があります。

国内市場の縮小

少子高齢化は、労働力の供給を減らすだけでなく、国内の需要そのものを縮小させるという側面も持ちます。人口が減少すれば、自動車や家電、住宅といった耐久消費財の需要が長期的に減少することは避けられません。

これまで国内市場を主戦場としてきた企業にとっては、事業規模の維持が困難になる可能性があります。この課題を克服するためには、成長が見込まれる海外市場へ積極的に展開するか、あるいは国内で新たな需要を掘り起こすような革新的な製品・サービスを生み出すことが求められます。

製造業の将来性と今後の動向

多くの課題を抱える日本の製造業ですが、その未来は決して暗いものではありません。課題を乗り越え、新たな成長を遂げるための重要なトレンドがいくつか見られます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

人手不足や技術継承といった課題を解決し、生産性を飛躍的に高める切り札として期待されているのがDXです。

AIやIoTを活用したスマートファクトリー化

工場のDX、すなわち「スマートファクトリー」化は、今後の製造業の競争力を左右する最も重要な要素の一つです。具体的には、以下のような取り組みが進められています。

- IoTによる「見える化」: 工場内のあらゆる機器や設備にセンサーを取り付け、稼働状況や生産データをリアルタイムで収集・分析します。これにより、生産ラインのボトルネック発見や、エネルギー使用量の最適化が可能になります。

- AIによる予知保全: 収集したデータをAIが分析し、設備の故障時期を予測します。故障する前にメンテナンスを行う「予知保全」により、突然のライン停止を防ぎ、生産計画の安定化とメンテナンスコストの削減を実現します。

- ロボットによる自動化: 人手不足を補うため、これまで人が行っていた組み立てや検査、搬送といった作業を産業用ロボットに置き換える動きが加速しています。

- デジタルツイン: 現実の工場や製品を、デジタルの仮想空間上にそっくりそのまま再現する技術です。これを利用すれば、実際にラインを動かす前に生産プロセスのシミュレーションを行ったり、遠隔地から工場の状況を把握・操作したりできます。

これらの技術を活用することで、生産性の向上、品質の安定、コスト削減、そして技術継承の促進といった多くのメリットが期待できます。

海外展開の加速

縮小する国内市場を補い、持続的な成長を続けるためには、海外市場の開拓が不可欠です。特に、経済成長が著しいアジアやアフリカなどの新興国市場は、大きなビジネスチャンスを秘めています。

ただし、単に日本で成功した製品やビジネスモデルをそのまま持ち込むだけでは成功は難しいでしょう。現地の文化や生活習慣、所得水準などを深く理解し、それぞれの市場のニーズに合わせた製品開発やマーケティング戦略(ローカライゼーション)が成功の鍵となります。また、地政学リスクや為替変動リスクなどを考慮した、グローバルなサプライチェーンの再構築も重要な課題です。

M&Aの活発化

変化の激しい時代に迅速に対応するため、M&A(企業の合併・買収)も活発になっています。M&Aの目的は多様化しており、以下のようなケースが見られます。

- 事業ポートフォリオの再編: 自社のコア事業に経営資源を集中させるため、非中核事業を売却する動き。

- 新規事業領域への進出: 自社にない技術やノウハウを持つ企業(特にスタートアップ)を買収し、新たな成長分野へ迅速に参入する。

- 海外市場への足がかり: 現地の販売網や生産拠点を持つ企業を買収し、海外展開を加速させる。

スピード感のある変革が求められる現代において、M&Aは自前主義にこだわらず、外部の力を活用して成長を加速させるための有効な戦略となっています。

SDGsへの取り組み

近年、企業の価値を測る上で、売上や利益といった経済的な指標だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮、いわゆる「ESG経営」が重視されるようになっています。その中核となるのがSDGs(持続可能な開発目標)への貢献です。

製造業においては、省エネ製品の開発や再生可能エネルギーの利用によるCO2排出量の削減、サプライチェーン全体での人権配慮、廃棄物の削減やリサイクルの推進といった取り組みが求められます。

これらの活動は、単なる社会貢献活動ではなく、企業イメージの向上による人材獲得力の強化や、環境規制に対応した製品開発による新たなビジネスチャンスの創出など、企業経営そのものにプラスの効果をもたらす重要な投資と認識されつつあります。

まとめ

本記事では、2024年最新のデータに基づき、日本の製造業の売上高ランキングTOP100社をはじめ、時価総額や年収といった多角的な視点から日本のものづくりを牽引する企業をご紹介しました。

ランキング上位には、自動車や電機、化学といった日本の基幹産業を代表する巨大企業が並ぶ一方、キーエンスや信越化学工業のように、特定の分野で圧倒的な競争力を持ち、高い収益性を誇る企業も存在感を示しています。

日本の製造業は、人手不足、技術継承、国際競争の激化といった深刻な課題に直面しています。しかし、それは同時に、変革への大きなチャンスでもあります。

AIやIoTを活用したDX(スマートファクトリー化)、成長市場を狙った海外展開、スピーディーな変革を実現するM&A、そして新たな企業価値を創造するSDGsへの取り組み。これらは、日本の製造業が未来に向けて成長を続けるための重要な鍵となります。

長年培ってきた高い技術力と品質を礎に、これらの変革の波を乗りこなすことで、日本の製造業はこれからも世界経済の中で重要な役割を果たし続けていくでしょう。この記事が、日本のものづくりの現在地と未来像を理解する一助となれば幸いです。