製造業において、自社の優れた技術や製品を広くアピールし、新たなビジネスチャンスを掴むために「展示会」への出展は極めて有効なマーケティング戦略です。しかし、国内では年間を通じて数多くの展示会が開催されており、「どの展示会に出展すれば良いのかわからない」「出展効果を最大化するための準備方法が知りたい」といった課題を抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2025年に開催が予定されている製造業向けの主要な展示会を網羅的に紹介するカレンダーをはじめ、展示会の基礎知識、出展のメリット、成功に導くための具体的なステップ、費用の内訳、そして効果を高めるための便利なツールまで、幅広く解説します。

本記事を最後まで読むことで、自社の目的や製品に最適な展示会を見つけ、出展効果を最大化するための具体的なアクションプランを描けるようになります。 新規顧客の獲得、販路拡大、そして企業の持続的な成長を目指す製造業の皆様にとって、必見の内容です。

目次

そもそも製造業向け展示会とは

製造業向け展示会とは、特定のテーマ(例:金属加工、FA・ロボット、エレクトロニクス、自動車技術など)に沿って、関連する企業が自社の製品や技術、サービスを展示・紹介し、商談や情報交換を行うイベントのことです。出展企業は、自社の技術力をアピールするためのブースを構え、来場者(主に他社の購買担当者、技術者、経営者など)との直接的なコミュニケーションを通じて、ビジネスの創出を目指します。

単に製品を並べるだけでなく、実機によるデモンストレーションを行ったり、技術相談会を実施したりと、その内容は多岐にわたります。来場者は具体的な課題解決のヒントや最新の技術動向を求めて会場を訪れるため、出展企業にとっては、質の高い見込み客(リード)と効率的に出会える貴重な機会となります。

近年では、従来のリアル会場での開催に加え、オンライン上でブースやセミナーを展開する「オンライン展示会」や、その両方を組み合わせた「ハイブリッド展示会」も増加しており、出展・参加の形態は多様化しています。

展示会の種類(総合展・専門展)

製造業向けの展示会は、その規模やテーマの範囲によって、大きく「総合展」と「専門展」の2種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の出展目的やターゲット顧客に合った形式を選ぶことが成功の第一歩です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 総合展 | 幅広い業種やテーマを網羅的に扱う大規模な展示会。「ものづくりワールド」などが代表例。 | ・来場者数が非常に多く、幅広い層にアプローチできる ・想定外の業界や顧客との出会いが期待できる ・業界全体のトレンドを把握しやすい |

・競合他社が多く、埋もれやすい ・来場者の目的が多様で、ターゲットを絞りにくい ・出展費用が高額になる傾向がある |

・幅広い業界に販路を持つ企業 ・まずは自社の認知度を大きく高めたい企業 ・業界の垣根を越えた新たなビジネスチャンスを探している企業 |

| 専門展 | 特定の技術分野や産業に特化した展示会。「インターネプコン ジャパン(エレクトロニクス)」などが代表例。 | ・来場者の目的が明確で、質の高い商談に繋がりやすい ・ターゲット顧客と効率的に出会える ・ニッチな分野での専門性をアピールしやすい |

・来場者数が総合展に比べて少ない ・ターゲット層が限定されるため、新規分野への展開は難しい ・テーマが合致しないと集客が困難 |

・特定の技術や製品に強みを持つ企業 ・明確なターゲット顧客層がいる企業 ・既存市場でのシェア拡大や深耕を目指す企業 |

総合展は「広く浅く」多くの人に出会う場、専門展は「狭く深く」特定の人と繋がる場と考えると分かりやすいでしょう。

例えば、様々な業界の工場で利用可能な汎用的なセンサーを開発した企業であれば、まずは総合展に出展して、どのような業界からの引き合いが強いのかを探る、という戦略が考えられます。一方で、半導体製造装置向けの特殊な精密部品を製造している企業であれば、エレクトロニクス関連の専門展に出展する方が、より効率的に目的の技術者や購買担当者と出会える可能性が高まります。

自社の製品が持つ特性、ターゲットとする市場、そして出展に際して何を最も重視するのか(認知度向上か、具体的な商談創出か)を明確にし、最適な展示会の種類を選択することが重要です。

リアル展示会とオンライン展示会の違い

展示会の開催形式も、近年大きく変化しています。従来の物理的な会場で行われる「リアル展示会」に加え、インターネット上で開催される「オンライン展示会」、そしてその両方を組み合わせた「ハイブリッド展示会」が定着しつつあります。それぞれのメリット・デメリットを把握し、自社のリソースや目的に合った形式を検討しましょう。

| 形式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| リアル展示会 | 物理的な会場にブースを設置し、来場者と対面でコミュニケーションを行う従来型の展示会。 | ・製品の質感や動きを直接見せられる(実機デモ) ・偶発的な出会いや立ち話から商談に発展しやすい ・熱量や雰囲気が伝わりやすく、深い関係性を築きやすい |

・出展費用(小間料、装飾費、人件費等)が高額 ・地理的・時間的な制約があり、来場者層が限られる ・天候や感染症などの外部要因に影響されやすい |

| オンライン展示会 | Webサイト上に仮想ブースを設け、チャットやビデオ通話で来場者と交流する形式。 | ・場所を選ばず、国内外から集客が可能 ・出展費用をリアル展示会より抑えられることが多い ・来場者の行動データ(閲覧履歴など)を取得・分析しやすい |

・製品の魅力を伝えにくい(質感、迫力など) ・来場者の離脱が容易で、ブースへの誘引が難しい ・偶発的な出会いが少なく、コミュニケーションが希薄になりがち |

| ハイブリッド展示会 | リアル会場での開催と並行して、オンラインでも出展やセミナー視聴が可能な形式。 | ・リアルとオンラインのメリットを両取りできる ・リアル参加できない層にもアプローチ可能で、機会損失を防げる ・会期後もオンラインでコンテンツを公開し、リード獲得を継続できる |

・リアルとオンライン両方の準備が必要で、運営が複雑になる ・コストがリアル単体よりも高くなる場合がある ・両方のプラットフォームを効果的に連携させるノウハウが必要 |

コロナ禍を経て、オンライン展示会は一気に普及しました。当初はリアル展示会の代替という側面が強かったものの、現在では「遠方の顧客にもアプローチできる」「取得したデータをマーケティングに活用できる」といった独自の価値が認識され、有効な選択肢の一つとして定着しています。

例えば、地方に拠点を置く中小企業が、まずはコストを抑えて全国の潜在顧客にアプローチしたい場合、オンライン展示会への出展は非常に有効です。また、大規模な装置を製造しており、実機の輸送が困難な企業にとっても、動画や3D-CGを活用できるオンライン展示会は魅力的でしょう。

今後の主流は、リアル展示会の熱量と、オンライン展示会のデータ活用・リーチ拡大能力を兼ね備えたハイブリッド形式になっていくと考えられます。 出展を検討する際には、その展示会がどの形式で開催されるのか、そして自社がどの形式で最大の効果を発揮できるのかを慎重に見極めることが、成功への鍵となります。

2025年開催 製造業向け主要展示会カレンダー

ここでは、2025年に開催が予定されている製造業向けの主要な展示会を、開催時期ごとにご紹介します。各展示会のテーマや特徴を把握し、自社の出展計画にお役立てください。

※開催概要は変更される可能性があるため、必ず各展示会の公式サイトで最新情報をご確認ください。

2025年1月~3月開催の主な展示会

年初は、エレクトロニクスや自動車、ロボットといった先端技術分野の大型展示会が集中する時期です。新年の事業計画に沿った技術導入やパートナー探しのために、多くの来場者で賑わいます。

| 展示会名 | 会期(2025年) | 会場 | 特徴・対象分野 |

|---|---|---|---|

| 第37回 インターネプコン ジャパン | 1月22日(水)~24日(金) | 東京ビッグサイト | エレクトロニクス開発・実装に関するアジア最大級の専門展。半導体、電子部品、製造装置などが集結。 |

| 第17回 オートモーティブ ワールド | 1月22日(水)~24日(金) | 東京ビッグサイト | 自動運転、EV、コネクティッドカーなど、自動車業界の先端技術が一堂に会する総合展。 |

| 第9回 ロボデックス | 1月22日(水)~24日(金) | 東京ビッグサイト | 産業用・サービス用ロボットから関連部品まで、ロボット社会の実現を加速する技術が集まる専門展。 |

第37回 インターネプコン ジャパン

エレクトロニクス業界の発展を支える実装・製造技術の専門展として、長い歴史と実績を誇ります。構成展として「国際 電子部品・材料 EXPO」「プリント配線板 EXPO」「半導体・センサ パッケージング技術展」などを内包しており、電子部品から製造・検査装置まで、エレクトロニクス開発の全工程を網羅しているのが最大の特徴です。半導体メーカー、電機メーカー、車載電装メーカーなどの技術者・研究者が世界中から来場するため、最先端技術を持つ企業にとって絶好のアピールの場となります。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

第17回 オートモーティブ ワールド

CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)を代表とする自動車業界の「100年に一度の大変革期」を象徴する展示会です。「カーエレクトロニクス技術展」「EV・HV・FCV技術展」「自動運転EXPO」など、6つの専門展で構成されています。完成車メーカーはもちろん、Tier1、Tier2サプライヤーが最新技術を求めて来場します。自動車の電動化、知能化、軽量化などに貢献する技術を持つ企業にとって、欠かすことのできない重要な商談の場です。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

第9回 ロボデックス -ロボット [開発]・[活用] 展-

製造現場の自動化・省人化ニーズの高まりを受け、年々注目度が増しているロボット技術の専門展です。産業用ロボット本体だけでなく、それを構成するモーターや減速機、センサーといった要素技術、さらにはAIや制御技術などのソフトウェアまで、ロボットの開発と活用に関わるあらゆる製品・技術が展示されます。人手不足や生産性向上に課題を持つ様々な業界のメーカーが、具体的なソリューションを求めて来場します。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

2025年4月~6月開催の主な展示会

春は、中部・関西地方での大規模なものづくり関連展示会や、金型・プレス加工といった基盤技術に特化した専門展が開催されます。製造業の集積地で開催されるため、地域に根差した活発な商談が期待できます。

| 展示会名 | 会期(2025年) | 会場 | 特徴・対象分野 |

|---|---|---|---|

| 第10回 ものづくり ワールド [名古屋] | 4月9日(水)~11日(金) | ポートメッセなごや | 日本最大級のものづくり専門展の名古屋開催。設計、製造、DX、3Dプリンタなど10の専門展で構成。 |

| INTERMOLD 2025 / 金型展 2025 / 金属プレス加工技術展 2025 | 4月16日(水)~19日(土) | インテックス大阪 | 金型設計・製造からプレス・成形加工技術まで、ものづくりの根幹を支える技術が集まる専門展。 |

| 第36回 ものづくり ワールド [東京] | 6月18日(水)~20日(金) | 東京ビッグサイト | 年3回開催される「ものづくり ワールド」の中でも最大規模。国内外から多数の企業が出展・来場する。 |

第10回 ものづくり ワールド [名古屋]

日本のものづくりの中心地である中部地方で開催される、日本最大級の製造業向け総合展です。「設計・製造ソリューション展」「機械要素技術展」「工場設備・備品展」など10の展示会で構成され、ITソリューションから機械部品、工場設備まで、製造業に関わるあらゆる製品・技術が一堂に会します。自動車産業をはじめとする地元の有力メーカーの来場が多く、具体的な課題解決に直結する商談が活発に行われるのが特徴です。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

INTERMOLD 2025/金型展 2025/金属プレス加工技術展 2025

金型は「ものづくりの母」とも言われる基盤技術です。この展示会は、その金型に関連する最新技術、ならびに金属プレス、プラスチック成形といった関連分野の加工技術に特化しています。高精度な金型、長寿命化技術、生産性を向上させるプレス機や成形機など、日本のものづくりの競争力を支えるコア技術を求める技術者や購買担当者が集まります。毎年、東京と大阪で交互に開催されています。

(参照:一般社団法人日本金型工業会、一般社団法人日本金属プレス工業協会 公式サイト)

第36回 ものづくり ワールド [東京]

東京ビッグサイトを全館使用して開催される、名実ともに日本最大のものづくり専門展です。名古屋、大阪でも開催されますが、東京展は出展社数、来場者数ともに最大規模を誇ります。国内外から最新技術が集結し、業界の最新トレンドを肌で感じることができるのが大きな魅力です。幅広い業界から来場者が訪れるため、自社の技術の新たな応用先を発見したり、異業種の企業とネットワークを構築したりする絶好の機会となります。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

2025年7月~9月開催の主な展示会

夏期は、工場の安定稼働に不可欠なメンテナンス技術や、ものづくりの根幹を支える要素技術、そしてビジネスモデルとしてのODM/EMSに焦点を当てた専門展が開催されます。

| 展示会名 | 会期(2025年) | 会場 | 特徴・対象分野 |

|---|---|---|---|

| メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025 | 7月16日(水)~18日(金) | 東京ビッグサイト | 工場の生産性向上やインフラ維持管理、事前防災・減災対策など、「メンテナンス」と「レジリエンス」に関する国内唯一の専門展。 |

| TECHNO-FRONTIER 2025 | 7月16日(水)~18日(金) | 東京ビッグサイト | モータ、電源、EMC(電磁両立性)など、メカトロニクス・エレクトロニクス分野の要素技術に特化した専門技術展。 |

| 第5回 ものづくりODM/EMS展 | 9月25日(木)~27日(土) | インテックス大阪 | 製造業の設計・製造受託(ODM/EMS)に特化した商談展。開発・製造のアウトソーシング先を探す企業が来場。 |

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025

「プラントメンテナンスショー」「工場設備・備品展」「建設資材展」など複数の専門展示会で構成され、製造業から建設業、社会インフラまで、幅広い分野の生産性向上、持続可能性、強靭化に貢献する製品・技術が集結します。予知保全システム、非破壊検査技術、省エネ設備、労働安全衛生関連製品など、工場の安定稼働と競争力強化に直結するソリューションを求める工場長や保全部門の担当者が多数来場します。

(参照:一般社団法人日本能率協会 公式サイト)

TECHNO-FRONTIER 2025

30年以上の歴史を持つ、メカトロニクス・エレクトロニクス分野の要素技術に関する専門展示会です。「モータ技術展」「電源システム展」「EMC・ノイズ対策技術展」など、製品の性能を左右するコアな技術にフォーカスしているのが特徴です。各分野の設計・開発技術者が、自社製品の性能向上や小型化、高効率化を実現するためのキーパーツや最新技術を求めて来場するため、非常に専門性の高い技術交流が行われます。

(参照:一般社団法人日本能率協会 公式サイト)

第5回 ものづくりODM/EMS展

ファブレス経営の広がりや、開発リソースの選択と集中といった経営戦略の変化を背景に、重要度を増しているODM(相手先ブランドでの設計・製造)やEMS(電子機器の製造受託サービス)に特化した展示会です。「自社製品の開発・製造を外部に委託したい」と考えるメーカーと、「設計・製造の受託案件を探している」企業とを繋ぐ、具体的な商談の場として設計されています。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

2025年10月~12月開催の主な展示会

年末にかけては、西日本最大級の展示会や、工作機械、半導体といった基幹産業の重要イベントが開催されます。一年間の総仕上げとして、また来年度の計画策定に向けた情報収集の場として、多くのビジネスパーソンが訪れます。

| 展示会名 | 会期(2025年) | 会場 | 特徴・対象分野 |

|---|---|---|---|

| 第8回 ものづくり ワールド [大阪] | 10月1日(水)~3日(金) | インテックス大阪 | 西日本最大級の製造業向け総合展。関西圏の有力メーカーとの商談機会が豊富。 |

| メカトロテックジャパン2025 (MECT2025) | 10月15日(水)~18日(土) | ポートメッセなごや | 2年に一度開催される国内最大級の工作機械見本市の一つ。最新の工作機械や関連機器が集結。 |

| SEMICON Japan 2025 | 12月(予定) | 東京ビッグサイト | 半導体産業の国際展示会。製造装置、材料、部品など、エレクトロニクスサプライチェーン全体を網羅。 |

第8回 ものづくり ワールド [大阪]

春の名古屋、初夏の東京に続き、秋には大阪で「ものづくり ワールド」が開催されます。西日本の製造業の中心地である関西圏のメーカーが多数来場するため、地域に密着したビジネス展開を目指す企業にとっては非常に重要な機会です。東京展に引けを取らない規模と熱気があり、特に家電、重工業、医療機器といった関西に拠点を置く有力企業との商談が活発に行われます。

(参照:RX Japan株式会社 公式サイト)

メカトロテックジャパン2025 (MECT2025)

東京で開催されるJIMTOFと並び、2年に一度、名古屋で開催される日本最大級の工作機械見本市です。工作機械は「マザーマシン(機械をつくる機械)」とも呼ばれ、あらゆる製造業の根幹を支えています。本展では、最新鋭のマシニングセンタ、旋盤、研削盤といった工作機械から、切削工具、測定機器、CAD/CAMソフトウェアまでが一堂に会します。国内外の自動車、航空宇宙、電機などのメーカーから、生産技術者や購買担当者が最新の加工技術を求めて来場します。

(参照:株式会社ニュースダイジェスト社 公式サイト)

SEMICON Japan 2025

半導体は現代社会のあらゆるエレクトロニクス製品に不可欠なキーデバイスです。SEMICON Japanは、その半導体産業のサプライチェーン全体を網羅する国際的な展示会であり、「前工程」「後工程」「製造支援」から、自動車やIoTなど半導体の応用分野までをカバーします。世界中の半導体デバイスメーカー、製造装置メーカー、材料メーカーなどが集結し、業界の未来を展望するネットワーキングや情報交換が行われる、極めて重要なイベントです。

(※2025年の会期は未定のため、公式サイトでの確認が必要です。参照:SEMIジャパン 公式サイト)

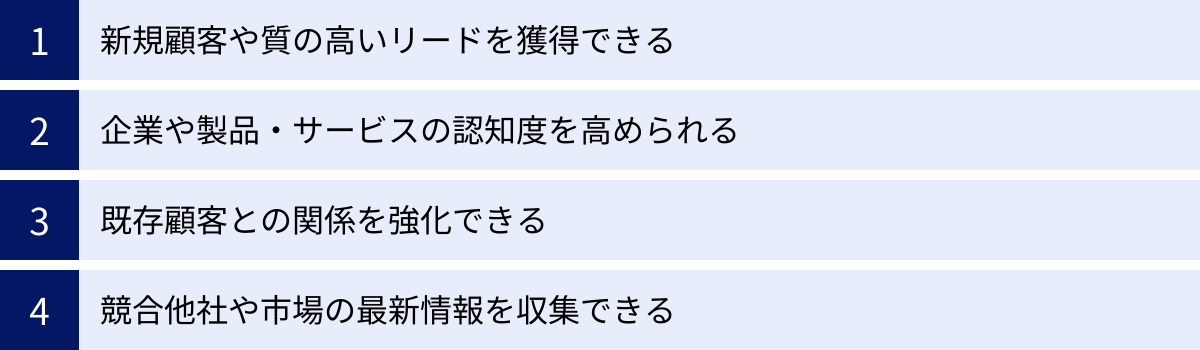

製造業が展示会に出展する4つのメリット

多額の費用と労力をかけて展示会に出展するからには、それに見合うリターンを得たいと考えるのは当然です。ここでは、製造業が展示会に出展することで得られる4つの主要なメリットを深掘りして解説します。これらのメリットを正しく理解することが、出展目的を明確にし、成功確率を高める第一歩となります。

① 新規顧客や質の高いリードを獲得できる

展示会出展の最も大きなメリットは、短期間で効率的に、質の高い見込み客(リード)を多数獲得できることです。

通常の営業活動では、ターゲット企業のリストアップからアポイント獲得、訪問、担当者との面会まで、多くの時間と手間がかかります。特に、これまで取引のない業界や、決裁権を持つキーパーソンへのアプローチは困難を極めます。

しかし、展示会には、来場者自身が「新しい技術を探したい」「自社の課題を解決したい」という明確な目的意識を持って訪れます。 彼らは情報収集に積極的であり、出展企業の製品や技術に対してオープンな姿勢で接してくれます。ブースで足を止め、説明に耳を傾けてくれる来場者は、すでに自社の製品・サービスに何らかの興味関心を持っている「質の高いリード」である可能性が非常に高いのです。

例えば、ある部品メーカーが、従来はアプローチできていなかった医療機器業界への新規参入を狙っていたとします。医療機器関連の専門展に出展すれば、普段は会うことのできない医療機器メーカーの開発担当者や購買担当者が、自らブースを訪れてくれるかもしれません。その場で製品の特長を直接説明し、具体的な課題をヒアリングすることで、一気に商談化へと繋がる道筋が見えてきます。

このように、展示会は「待ち」の姿勢で、能動的に情報を求める潜在顧客と出会える、極めて効率的なマーケティングの場なのです。獲得した名刺一枚一枚が、未来の大きなビジネスチャンスに繋がる貴重な資産となります。

② 企業や製品・サービスの認知度を高められる

たとえ優れた技術や製品を持っていても、その存在が知られていなければビジネスには繋がりません。展示会は、自社の存在と強みを業界内外に広くアピールし、認知度(ブランディング)を向上させる絶好の機会です。

数千人から数万人が来場する展示会にブースを構えることで、まずは多くの人の目に触れる機会が生まれます。ブースのデザインやキャッチコピーを工夫し、来場者の興味を引くデモンストレーションを行えば、これまで自社を知らなかった層にも強い印象を残せます。

さらに、大規模な展示会には、業界専門誌や新聞、Webメディアなどの記者も取材に訪れます。ブースで発表した新製品や独自技術がメディアの目に留まれば、記事として取り上げられ、二次的なPR効果が期待できます。 費用をかけて広告を出すことなく、第三者であるメディアからの客観的な評価として情報が発信されるため、信頼性の高い認知度向上に繋がります。

具体例を挙げると、ある中小企業が開発した画期的な検査装置を、業界最大級の総合展で初公開したとします。人だかりができるほどの盛況ぶりが業界紙の記者の目に留まり、「注目の新技術」として大きく紹介されました。その結果、展示会後も問い合わせが相次ぎ、一気に業界内での知名度を高めることに成功した、というようなシナリオが考えられます。

展示会への出展は、単なる商談の場に留まりません。自社がどのような企業で、どのような価値を提供できるのかを社会に発信する「ショーケース」としての役割も担っているのです。

③ 既存顧客との関係を強化できる

展示会は新規顧客開拓の場と捉えられがちですが、既存顧客との関係を深めるための重要な機会でもあります。

日々の業務では、メールや電話でのやり取りが中心となり、直接顔を合わせる機会は限られがちです。特に、遠方の顧客とは年に数回会えれば良い方、というケースも少なくないでしょう。

展示会に出展する際は、事前に既存顧客へ招待状を送り、来場を促すことが重要です。ブースを訪れてくれた顧客に対して、日頃の感謝を直接伝えるとともに、開発中の新製品をいち早く紹介したり、上層部や開発責任者を引き合わせて今後の展望を語り合ったりすることで、特別なパートナーシップを演出できます。

また、顧客が抱えている現場の課題や、自社製品に対する要望などを直接ヒアリングする貴重な機会にもなります。普段の営業訪問とは異なる「お祭り」のような雰囲気の中で交わされる雑談の中から、次の製品開発に繋がる重要なヒントが得られることも少なくありません。

例えば、長年取引のある顧客をブースに招き、担当営業だけでなく、開発部長も交えて談笑したとします。その中で顧客から「御社の製品は性能は良いが、もう少し小型化できれば新しいラインにも導入できるのに」という本音を聞き出すことができました。この一言がきっかけとなり、次期モデルの開発方針が固まり、結果としてその顧客からの追加受注だけでなく、同様のニーズを持つ他社への拡販にも繋がった、というケースは十分に考えられます。

既存顧客を大切にし、ロイヤリティを高めることは、安定した事業基盤を築く上で不可欠です。 展示会を、そのための特別なコミュニケーションの場として戦略的に活用しましょう。

④ 競合他社や市場の最新情報を収集できる

展示会は、自社をアピールする場であると同時に、業界の最新動向を把握するための絶好の情報収集の場でもあります。

会場を歩けば、競合他社がどのような新製品を投入し、どのようなコンセプトでアピールしているのかを直接見ることができます。ブースの規模やデザイン、配布している資料、スタッフの説明内容などから、その企業が今、何に力を入れているのか、どのような戦略を描いているのかを推し量ることが可能です。

また、業界のキーパーソンや専門家によるセミナーや講演会も多数開催されます。これらのセッションに参加することで、市場全体のトレンド、今後の技術動向、法改正の動きといったマクロな情報を効率的にインプットできます。

さらに、来場者との会話も貴重な情報源です。様々な企業の担当者と話す中で、「最近、業界ではこんな技術が話題になっている」「顧客はこんなことで困っている」といった生の声を拾い集めることができます。これらの情報は、自社の製品開発やマーケティング戦略を見直す上で、非常に価値のあるインプッションとなります。

情報収集を効果的に行うためには、ブースに常駐する説明員だけでなく、会場内を視察して情報を集める専門の担当者を配置することがおすすめです。競合ブースの視察、セミナーへの参加、来場者へのヒアリングなどを分担して行い、得られた情報をチームで共有する仕組みを作ることで、展示会を多角的に活用できます。

自社の立ち位置を客観的に把握し、未来の戦略を描くための羅針盤として、展示会が提供する情報を最大限に活用することが重要です。

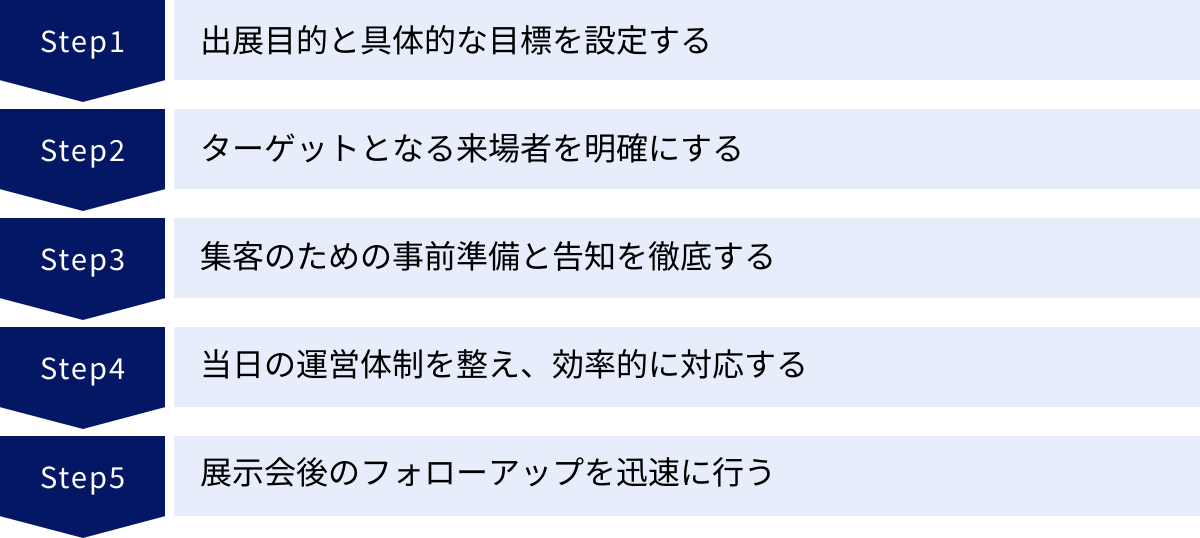

展示会出展を成功に導く5つのステップ

展示会への出展は、ただブースを構えれば成果が出るというものではありません。事前の周到な準備から、当日の的確なオペレーション、そして会期後の迅速なフォローアップまで、一貫したプロセス管理が成功の鍵を握ります。ここでは、出展効果を最大化するための5つの重要なステップを具体的に解説します。

① 出展目的と具体的な目標を設定する

展示会準備の第一歩であり、最も重要なのが「何のために出展するのか」という目的を明確にし、それを測定可能な目標(KPI)に落とし込むことです。目的が曖昧なままでは、ブースのコンセプトも、集客施策も、当日の動き方もすべてが中途半端になってしまいます。

出展目的は、企業の状況によって様々です。

- 新規リード獲得: 新しい見込み客をどれだけ集めるか。

- 認知度向上(ブランディング): 企業名や新製品をどれだけ多くの人に知ってもらうか。

- 既存顧客との関係強化: 主要顧客とどれだけ深いコミュニケーションを取るか。

- 市場調査: 競合や業界の動向をどれだけ把握するか。

- 販売・受注: 会期中に具体的な契約をどれだけ獲得するか。

これらの目的の中から、今回の出展で最も重視するものを一つか二つに絞り込みます。そして、その目的を達成できたかどうかを判断するために、具体的な数値目標を設定します。この際に役立つのが「SMART」というフレームワークです。

- Specific(具体的): 誰が、何を、どのように

- Measurable(測定可能): 数値で測れるか

- Achievable(達成可能): 現実的な目標か

- Relevant(関連性): 会社の事業目標と関連しているか

- Time-bound(期限): いつまでに達成するか

例えば、「新規リード獲得」が目的の場合、SMARTに沿って目標を設定すると以下のようになります。

- 悪い例:「名刺をたくさん集める」

- 良い例:「会期3日間で、ターゲットとする自動車業界の設計・開発担当者の名刺を150枚獲得し、そのうち具体的な課題を持つAランクのリードを30件創出する。そして、会期後1ヶ月以内に10件を有効商談に繋げる」

このように具体的な目標を設定することで、チーム全体の目線が揃い、準備段階から何をすべきかが明確になります。ブースのキャッチコピーはターゲットに響くものになっているか、当日の人員配置はAランクのリードを創出するために最適か、といった具体的な議論が可能になるのです。この最初の目標設定が、展示会全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

② ターゲットとなる来場者を明確にする

目標が定まったら、次に「誰にブースに来てほしいのか」というターゲットとなる来場者像(ペルソナ)を具体的に定義します。 すべての来場者にアピールしようとすると、結局誰の心にも響かない、特徴のないブースになってしまいます。

ペルソナは、以下のような項目で具体的に設定してみましょう。

- 企業情報: 業種(例: 自動車部品メーカー)、企業規模(例: 従業員500名以上)

- 個人情報: 部署(例: 生産技術部、開発設計部)、役職(例: 課長、マネージャー)、年齢、職務経験

- 課題・ニーズ:「製造ラインの自動化が進んでいない」「検査工程の精度に課題がある」「コスト削減のプレッシャーが強い」

- 情報収集の動機:「具体的なソリューションを探している」「最新の技術トレンドを把握したい」「既存の取引先と比較検討したい」

このようにペルソナを具体化することで、ターゲットの心に響くメッセージを開発できます。例えば、ターゲットが「生産技術部の課長で、コスト削減に頭を悩ませている」のであれば、ブースのメインキャッチは「技術の先進性」を謳うよりも「導入後1年で投資回収可能!〇〇を実現するコスト削減ソリューション」といった、具体的なメリットを提示する方が足を止めてもらいやすくなります。

配布するパンフレットの内容、デモンストレーションの見せ方、スタッフが話すトークスクリプトなど、すべてのクリエイティブやコミュニケーションは、このペルソナに向けて最適化されるべきです。 ターゲットを絞ることは、他の来場者を切り捨てることではなく、最も来てほしい来場者に確実にメッセージを届け、出展効果を最大化するための戦略なのです。

③ 集客のための事前準備と告知を徹底する

「展示会の集客は、会期が始まる前に7割が決まる」と言われるほど、事前の集客活動は重要です。どんなに素晴らしいブースを作っても、ターゲットとなる来場者がその存在を知らなければ、ブースに来てもらうことはできません。

以下のような多様なチャネルを活用し、多角的かつ継続的に告知を行いましょう。

- 自社Webサイト・ブログ: トップページにバナーを設置したり、出展の見どころを紹介する特集記事を公開したりします。

- メールマガジン: 既存顧客や過去に名刺交換したリストに対し、複数回に分けて情報を配信します。最初は出展の案内、次に具体的な展示内容、直前にはブース番号や招待券の案内など、段階的に期待感を高めていくのが効果的です。

- SNS(Facebook, LinkedIn, Xなど): 出展準備の様子や、展示する製品のティザー情報を発信し、フォロワーとのエンゲージメントを高めます。ハッシュタグ(例:

#ものづくりワールド2025)を積極的に活用しましょう。 - プレスリリース: 新製品の発表など、ニュース性のある情報をメディア向けに発信します。業界専門誌などに取り上げられれば、大きな集客効果が期待できます。

- 営業担当者からの個別案内: 特に重要な既存顧客や、現在アプローチ中の見込み客には、営業担当者から直接メールや電話で連絡し、来場を促します。

- 展示会主催者が提供するサービスの活用: 主催者のWebサイトに来場者向けの見どころ情報を掲載したり、公式SNSで紹介してもらったりするなど、無料で利用できるプロモーションツールは最大限活用しましょう。

- 招待券の送付: 物理的な招待券や、電子招待券を積極的に配布します。ただ送るだけでなく、「本状をご持参の方には、特別デモをご覧いただけます」といった付加価値を付けると、来場意欲を高められます。

これらの施策を、出展の数ヶ月前から計画的に実行することが重要です。一過性の告知で終わらせず、継続的な情報発信によって「あの会社のブースには行ってみよう」という期待感を醸成していくことが、当日の賑わいを創出します。

④ 当日の運営体制を整え、効率的に対応する

展示会当日は、限られた時間の中で最大限の成果を出すための、的確なチームプレーが求められます。そのためには、役割分担を明確にした運営体制を構築し、スタッフ全員が同じ目標に向かって動けるように準備しておく必要があります。

主な役割分担の例は以下の通りです。

- 呼び込み担当: 通路に立ち、来場者に声をかけてブースへ誘導する役割。明るい笑顔と、ターゲットを見極める洞察力が求められます。

- 説明員: ブース内で製品や技術の詳細を説明する役割。深い製品知識と、顧客の課題をヒアリングする能力が必要です。

- デモンストレーション担当: 実機や映像を使って、製品の魅力を視覚的に伝える役割。プレゼンテーション能力が重要です。

- 名刺管理・アンケート担当: 獲得した名刺の管理や、詳細なヒアリングを行うアンケートの記入を促す役割。

- チームリーダー: 全体を俯瞰し、スタッフの配置や休憩の指示、トラブル対応などを行う司令塔。

会期前には必ず、全スタッフを集めてキックオフミーティングを行いましょう。 そこでは、①で設定した出展目的とKPI、②で定義したターゲットペルソナ、そして各々の役割と連携方法を徹底的に共有します。簡単なトークスクリプトや想定問答集を用意しておくことも、対応の質を均一化し、新人スタッフの不安を解消する上で非常に有効です。

また、スタッフのモチベーションを維持するための配慮も忘れてはいけません。適切な休憩時間の確保、水分補給の奨励、朝礼での目標確認と終礼での成果共有など、チームの一体感を高める工夫が、3日間の長丁場を乗り切る力になります。最高のパフォーマンスを発揮できる「チーム」を作り上げることが、当日の成果を大きく左右します。

⑤ 展示会後のフォローアップを迅速に行う

「展示会は、終わってからが本当の始まり」です。せっかく獲得した貴重なリードも、その後のフォローアップが遅れたり、杜撰だったりすれば、商談化することなく忘れ去られてしまいます。「鉄は熱いうちに打て」の言葉通り、フォローアップのスピードと質が、出展の投資対効果(ROI)を決定づけます。

理想的なフォローアップのプロセスは以下の通りです。

- 即日のお礼メール: 会期中、遅くとも翌日の午前中までには、名刺交換したすべての人にお礼のメールを送ります。定型文で構いませんが、「〇〇のデモをご覧いただきありがとうございました」のように、少しでも個別性を加えると印象が良くなります。

- リードのランク分け: 獲得した名刺(リード)を、熱量や課題の具体性に応じてランク分けします。例えば、以下のように分類します。

- Aランク: 具体的な課題があり、導入に前向き。すぐにでも商談したい。

- Bランク: 興味はあるが、時期や予算は未定。継続的な情報提供が必要。

- Cランク: 現状では情報収集段階。メルマガなどで関係を維持。

- ランクに応じたアプローチ: ランク分けに基づき、アプローチの優先順位と方法を決めます。

- Aランク: 会期後3日以内に営業担当者が電話でアポイントを取得。スピードが命です。

- Bランク: 1週間以内に、より詳細な資料を送付したり、電話で状況をヒアリングしたりします。MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用したナーチャリング(育成)の対象とします。

- Cランク: 定期的なメールマガジン配信リストに加え、関係性を維持します。

- 効果測定とフィードバック: フォローアップの結果、何件が商談化し、いくらの受注に繋がったのかを追跡・測定します。このデータを分析し、次回の展示会出展に向けた改善点(ターゲット設定は適切だったか、ブースのメッセージは響いたか等)をチームで共有します。

展示会後のフォローアップは、マーケティング部門と営業部門の緊密な連携が不可欠です。 事前にリードの受け渡しルールや、各ランクの定義、アプローチ方法を両部門ですり合わせておくことで、スムーズな移行が可能になります。この一連のプロセスを仕組み化することが、展示会を一過性のイベントで終わらせず、継続的な事業成長に繋げるための鍵となります。

展示会出展にかかる費用の内訳と相場

展示会への出展には、多額の費用がかかります。予算を計画する際には、単なる出展料だけでなく、ブースの設営や人件費など、付随する様々なコストを考慮に入れる必要があります。ここでは、主な費用の内訳と一般的な相場について解説します。

| 費用項目 | 内容 | 費用相場(1小間: 3m×3m=9㎡の場合) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 出展小間料 | 展示スペースを借りるための基本料金。 | 30万円~60万円 | 展示会の規模や知名度、小間の場所(角小間は割高)によって変動。 |

| ブース装飾・施工費 | ブースの壁面、床、照明、展示台などの設営費用。 | 10万円~200万円以上 | パッケージプランか、オリジナルデザインの造作かによって大きく異なる。最も費用が変動する項目。 |

| スタッフ人件費・交通宿泊費 | 自社スタッフの人件費や、派遣コンパニオンの費用。遠方開催の場合は交通費・宿泊費も必要。 | 20万円~100万円以上 | スタッフの人数、派遣の有無、開催地によって変動。自社スタッフの人件費は「見えないコスト」として認識が必要。 |

| 販促物・ノベルティ制作費 | パンフレット、チラシ、パネル、配布用ノベルティなどの制作費用。 | 10万円~50万円以上 | 制作物の種類、品質、数量によって変動。 |

| その他経費 | 電気・水道工事費、通信回線費、レンタル備品代、製品輸送費など。 | 5万円~30万円以上 | ブースの仕様や展示内容によって変動。 |

| 合計 | – | 75万円~440万円以上 | あくまで目安。小規模な展示会で費用を抑えればこれ以下も可能。大規模なブースでは1,000万円を超えることも。 |

出展小間料

出展小間料は、展示会の「場所代」であり、出展における基本的なコストです。通常、1小間(こま)単位で料金が設定されており、1小間のサイズは3m×3m=9㎡が一般的です。

料金は展示会の規模やブランド力によって大きく異なります。全国的に有名な大規模展示会(例:ものづくりワールド)では1小間あたり40万円~60万円程度が相場ですが、地方開催の展示会や小規模な専門展では30万円台から出展できる場合もあります。

また、小間の位置によっても料金が変わることがあります。通路が二面に接している「角小間」は、来場者の目に付きやすく集客上有利なため、通常よりも10%~20%ほど割高に設定されていることが一般的です。予算と集客効果を天秤にかけ、どの場所を選ぶかを戦略的に決定する必要があります。

ブースの装飾・施工費

出展小間料と並んで、あるいはそれ以上に大きな割合を占めるのがブースの装飾・施工費です。ブースは企業の「顔」であり、来場者の足を止めさせる重要な要素であるため、多くの企業がここにコストをかけます。

装飾の選択肢は大きく分けて2つあります。

- パッケージブース: 展示会主催者や提携業者が提供する、基本的な壁や社名板、カーペット、照明などがセットになったプランです。費用は1小間あたり10万円~30万円程度と比較的安価で、準備の手間も少ないのがメリットです。一方で、デザインの自由度が低く、他のブースと似通った印象になりがちで、埋もれてしまうリスクがあります。

- オリジナルブース(造作ブース): 専門の施工会社に依頼し、自社のブランドイメージや製品コンセプトに合わせて一からデザイン・設計するブースです。費用は1小間あたり50万円~200万円以上と高額になりますが、独創的で目を引くデザインを実現でき、企業のブランディングに大きく貢献します。

予算を抑えつつオリジナリティを出したい場合は、パッケージブースを基本としながら、自社で作成したタペストリーやポスターを持ち込んだり、レンタル什器を効果的に組み合わせたりするといった工夫も有効です。

スタッフの人件費・交通宿泊費

意外と見落としがちですが、大きなコストとなるのが人件費です。

- 自社スタッフの人件費: 会期中にブースに立つスタッフの給与や手当も、本来の業務ができない機会損失を含めてコストとして認識すべきです。例えば、3日間で5人のスタッフを動員する場合、その人件費は数十万円に上る可能性があります。

- 派遣スタッフ(コンパニオンなど): 呼び込みや受付などをプロに任せる場合、その費用が発生します。コンパニオンは1日あたり3万円~5万円程度が相場です。

- 交通費・宿泊費: 開催地が遠方の場合、スタッフ全員分の新幹線代や飛行機代、ホテル代が必要になります。これも人数と日数によっては数十万円単位の大きな出費となります。

出展を計画する際は、これらの人件費や付随費用も正確に算出し、総予算に組み込むことが重要です。

販促物やノベルティの制作費

ブースで配布する販促物も、事前に準備が必要です。

- パンフレット・カタログ: 製品の詳細なスペックや導入事例などを掲載したもの。デザインから印刷まで含めると、部数によっては10万円以上かかることもあります。

- チラシ・リーフレット: ブース前で配布し、興味を引くための簡易的な資料。

- 展示パネル・タペストリー: ブース壁面に掲示し、遠くからでもキャッチコピーや製品の強みが伝わるようにするもの。デザイン性と耐久性が求められます。

- ノベルティ: 名刺交換やアンケート回答のお礼として配布する記念品。ボールペンやクリアファイルなどの定番品から、企業の特色を出したオリジナルグッズまで様々です。単価は安くても、数千個単位で用意すると大きな金額になります。 持ち帰りやすく、後から社名を見返してもらえるような実用的なものが喜ばれる傾向にあります。

これらの制作物は、デザイン会社や印刷会社に依頼するのが一般的ですが、最近ではオンラインで手軽に発注できるサービスも増えています。複数の業者から見積もりを取り、品質とコストのバランスを考えて発注先を決めることが大切です。トータルコストを把握し、費用対効果を意識した予算配分を行うことが、賢い展示会出展のポイントです。

展示会出展の効果を高めるおすすめツール

展示会の準備から当日の運営、そして最も重要な事後フォローまで、一連のプロセスを効率化し、効果を最大化するためには、デジタルツールの活用が不可欠です。ここでは、展示会出展の各フェーズで役立つ代表的なツールをカテゴリ別にご紹介します。

イベント管理プラットフォーム

イベント管理プラットフォームは、出展準備から来場者情報の管理、事後フォローまで、展示会に関わる様々な業務を一元管理できるツールです。特にオンラインやハイブリッド形式の展示会では必須のツールとなりつつあります。

EventHub

株式会社EventHubが提供する、オンライン・リアル・ハイブリッドのあらゆるイベント形式に対応したプラットフォームです。出展者情報やセッション情報を掲載するイベントサイトの構築から、参加登録、当日の入退場管理、会期後のデータ分析までをワンストップで実現します。来場者の行動履歴(どのセミナーを視聴したか、どの資料をダウンロードしたかなど)を詳細にトラッキングできるため、リードの熱量を可視化し、的確なフォローアップに繋げられる点が大きな強みです。

(参照:株式会社EventHub 公式サイト)

EXPOLINE

博展株式会社が提供する、主にリアル展示会に特化した出展社向けの支援ツールです。来場者情報の管理機能に強みを持ち、バーコードリーダーで読み取った名刺情報をリアルタイムでデータ化し、アンケート結果と紐付けて管理できます。「誰が」「いつ」「どの製品に」興味を持ったかを即座に可視化できるため、会期中から戦略的な対応が可能になります。また、会期後のサンクスメール配信や営業担当への情報共有もスムーズに行え、フォローアップの迅速化に大きく貢献します。

(参照:博展株式会社 公式サイト)

名刺管理ツール

展示会で大量に獲得した名刺を、迅速かつ正確にデータ化し、会社の資産として活用するために、名刺管理ツールは今や必須アイテムです。手入力による時間と手間を削減し、入力ミスを防ぐだけでなく、営業活動の効率を飛躍的に向上させます。

Sansan

Sansan株式会社が提供する、法人向け名刺管理サービスの国内シェアNo.1を誇るツールです。スキャナやスマートフォンで名刺を読み取るだけで、オペレーターによる人力入力とAI-OCRを組み合わせた独自のテクノロジーにより、99.9%という高精度でデータ化されます。データ化された名刺情報はクラウド上で一元管理され、組織内で共有できるため、名刺の属人化を防ぎます。誰がどの企業の誰と接点を持っているかが可視化され、営業部門とマーケティング部門の連携を強化します。

(参照:Sansan株式会社 公式サイト)

Eight Team

Sansanと同じくSansan株式会社が提供する、中小企業やチーム向けのクラウド名刺管理サービスです。個人の名刺アプリ「Eight」のビジネス版と位置づけられ、より手軽に導入できるのが特徴です。交換した名刺をスキャンして共有する基本機能に加え、Eight上で繋がっている相手の昇進や異動といった情報が通知されるため、顧客との関係維持やアプローチのきっかけ作りにも役立ちます。

(参照:Sansan株式会社 公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、展示会で獲得したリード(見込み客)を、継続的なコミュニケーションを通じて「顧客」へと育成(ナーチャリング)するための強力な武器です。特に、すぐに商談化しないBランク・Cランクのリードに対して、その効果を最大限に発揮します。

HubSpot

HubSpot, Inc.が提供する、世界中で広く利用されているCRMプラットフォームです。その中核機能の一つである「Marketing Hub」がMAツールに相当します。顧客情報の管理(CRM)、メールマーケティング、Webサイトのアクセス解析、リードの行動スコアリングといった機能を統合的に提供します。「どのリードが、どのメールを開封し、どのページを閲覧したか」といった行動履歴に基づいて、興味関心に合わせたコンテンツを自動で配信できるため、効率的にリードとの関係を深め、購買意欲が高まったタイミングで営業に引き渡すことが可能です。

(参照:HubSpot, Inc. 公式サイト)

SATORI

SATORI株式会社が提供する、国産のMAツールです。日本のビジネス環境に合わせた機能と手厚いサポートが特徴で、多くの国内企業に導入されています。特に、Webサイトを訪問した匿名のユーザー(まだ名刺交換していない潜在顧客)に対しても、ポップアップ表示などでアプローチできる機能に強みを持ちます。展示会の事前告知で自社サイトに誘導した来訪者に対しても、個別のコミュニケーションを図ることができ、リード獲得の機会を最大化します。

(参照:SATORI株式会社 公式サイト)

これらのツールを戦略的に導入・活用することで、展示会出展の各プロセスにおける手作業を自動化・効率化し、担当者はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。 結果として、出展全体のROI(投資対効果)を大幅に向上させることが可能になるでしょう。

自社に合った展示会を選んで出展効果を高めよう

本記事では、2025年に開催される製造業向けの主要な展示会カレンダーから、出展のメリット、成功へのステップ、費用、そして効果を高めるツールまで、幅広く解説してきました。

製造業向け展示会には、幅広い層にアピールできる「総合展」と、特定のターゲットに深く響く「専門展」があり、開催形式もリアル、オンライン、ハイブリッドと多様化しています。これらの特徴を理解し、自社の目的と照らし合わせることが、最初の重要な一歩です。

展示会に出展するメリットは、単に①新規顧客や質の高いリードを獲得できるだけでなく、②企業や製品の認知度向上、③既存顧客との関係強化、さらには④競合や市場の最新情報収集といった多岐にわたります。これらのメリットを最大化するためには、以下の5つのステップに基づいた、戦略的かつ計画的な準備が不可欠です。

- 出展目的と具体的な目標(KPI)を設定する

- ターゲットとなる来場者(ペルソナ)を明確にする

- 集客のための事前準備と告知を徹底する

- 当日の運営体制を整え、効率的に対応する

- 展示会後のフォローアップを迅速に行う

もちろん、出展には小間料、ブース装飾費、人件費、販促物制作費など、決して安くない費用がかかります。しかし、イベント管理プラットフォームや名刺管理ツール、MAツールなどを賢く活用することで、その投資対効果(ROI)を可視化し、飛躍的に高めることが可能です。

最終的に、展示会出展を成功させるために最も重要なことは、「自社の目的に合った展示会を慎重に選ぶこと」です。以下のチェックリストを参考に、どの展示会が自社にとって最適かを見極めてみましょう。

- □ 出展目的は明確か?(新規リード獲得、ブランディング、既存顧客との関係強化など)

- □ ターゲット顧客は、その展示会に来場するか?(主催者が公開する来場者データを確認)

- □ 自社の製品・技術と、展示会のテーマは完全に合致しているか?

- □ 予想されるトータルコストは、自社の予算内で収まるか?

- □ 主要な競合他社は出展しているか?(出展していれば情報収集のチャンス、していなければ差別化のチャンス)

展示会は、目的を明確にし、計画的に準備し、戦略的に実行すれば、製造業のビジネスを大きく飛躍させる強力なエンジンとなり得ます。 この記事で得た知識を羅針盤として、ぜひ自社に最適な展示会を選び抜き、ビジネスの新たな扉を開いてください。