日本の基幹産業である製造業は、今、大きな変革の時代を迎えています。人手不足や技術継承、グローバル競争の激化、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の波など、解決すべき課題は複雑かつ多岐にわたります。

このような状況下で、自社のリソースだけでは解決が難しい課題に直面し、外部の専門家の力を借りたいと考える企業が増えています。その有力な選択肢となるのが「製造業コンサル」です。

しかし、「コンサル会社はたくさんあって、どこに頼めばいいかわからない」「費用が高そうだが、本当に効果があるのか不安」といった声も少なくありません。

この記事では、製造業コンサルの基本的な役割から、具体的な種類、費用相場、そして最も重要な「失敗しないコンサル会社の選び方」まで、網羅的に解説します。さらに、2024年最新情報に基づいたおすすめのコンサル会社15選も紹介します。

本記事を読めば、自社の課題解決に最適なパートナーを見つけ、コンサルティングを成功に導くための具体的な知識とノウハウを得られます。

目次

製造業コンサルとは

製造業コンサルとは、製造業に特化した経営コンサルティングサービスです。生産現場の改善から経営戦略の立案、DX推進、人材育成まで、製造業が抱えるあらゆる課題に対して、専門的な知見とノウハウを提供し、その解決を支援する専門家集団のことを指します。彼らは単にアドバイスをするだけでなく、クライアント企業と一体となって改革プロジェクトを推進し、具体的な成果を出すことを目指します。

製造業が抱える共通の課題

現代の日本の製造業は、かつてないほど多くの、そして複雑な課題に直面しています。これらは個別の問題ではなく、互いに絡み合い、解決をより一層困難にしています。

- 人手不足と技術継承の問題: 少子高齢化に伴う労働人口の減少は、製造現場において深刻な人手不足を引き起こしています。特に、長年の経験によって培われた「匠の技」を持つ熟練技能者の高齢化と退職は、品質の維持や生産性の向上を支えてきた暗黙知の喪失を意味し、事業継続そのものを脅かす大きなリスクとなっています。若手への技術継承がうまくいかず、ものづくりの根幹が揺らいでいる企業は少なくありません。

- グローバル競争の激化: 新興国企業の台頭により、価格競争はますます厳しくなっています。単に安価な製品を大量生産するだけでは生き残れず、高い品質や付加価値、そして顧客ニーズに迅速に応える柔軟性が求められます。また、サプライチェーンのグローバル化は、地政学リスクやパンデミックなど、予期せぬ事態による供給網の寸断という新たな脆弱性を露呈させました。

- 市場ニーズの多様化と短納期化: 顧客の価値観が多様化し、製品ライフサイクルが短くなる中で、従来の大量生産モデルは限界を迎えつつあります。市場は多品種少量生産やマスカスタマイゼーション(個別大量生産)へとシフトしており、これに対応できる柔軟な生産体制の構築が急務です。同時に、顧客からは厳しい納期遵守が求められ、生産計画の精度向上やリードタイムの短縮が常に課題となります。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の遅れ: IoT、AI、ビッグデータといったデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革するDXは、製造業の競争力を左右する重要な要素です。しかし、多くの企業では「何から手をつければ良いかわからない」「導入できる人材がいない」「投資対効果が見えない」といった理由で、DXへの取り組みが遅々として進んでいないのが実情です。結果として、データの可視化や活用が進まず、勘や経験に頼った旧来の意思決定から脱却できずにいます。

- 環境規制への対応: カーボンニュートラルの実現に向けた世界的な潮流は、製造業にも大きな影響を与えています。省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減(スコープ3)など、環境配慮への取り組みが企業の評価や取引条件に直結する時代になっています。これらの規制に対応するための設備投資やプロセス改革は、新たな経営課題となっています。

これらの課題は、一朝一夕に解決できるものではなく、全社的な視点での抜本的な改革が必要です。しかし、日々の業務に追われる中で、自社だけでこれらの複雑な課題の根本原因を特定し、有効な解決策を立案・実行することは極めて困難です。

製造業コンサルの役割と必要性

こうした複雑で困難な課題に直面する製造業にとって、製造業コンサルは強力なパートナーとなり得ます。彼らの役割と必要性は、主に以下の3点に集約されます。

- 客観的な現状分析と本質的な課題の特定:

社内の人間は、長年の慣習や組織内の力学、部門間の利害対立などから自由ではありません。知らず知らずのうちに視野が狭くなり、「これが当たり前」という固定観念に縛られがちです。製造業コンサルは、しがらみのない第三者の視点から企業を客観的に分析します。現場の観察、データ分析、関係者へのヒアリングを通じて、社内の人間では気づかなかった問題点や、課題の背後にある「真因」を特定します。これは、病気の根本治療を行う前の正確な診断に相当し、改革を成功させるための最も重要な第一歩です。 - 専門知識と解決策の提供:

コンサルタントは、特定の分野における深い専門知識を持っています。例えば、リーン生産方式、TOC(制約理論)、インダストリアル・エンジニアリング(IE)といった生産性向上のための科学的な手法や、最新のIT・デジタル技術に関する知見、さらには業界の最新トレンドや他社の成功・失敗事例といった豊富な情報を保有しています。これらの知識と経験を基に、自社でゼロから試行錯誤するよりもはるかに効率的かつ効果的な解決策を立案できます。確立されたフレームワークや方法論を用いることで、改革のスピードを上げ、失敗のリスクを低減させることができます。 - 改革の推進と実行支援(チェンジマネジメント):

どんなに優れた改革案も、実行されなければ意味がありません。しかし、企業における「変化」は、しばしば従業員の抵抗や反発を招きます。コンサルタントは、プロジェクトマネジメントの専門家として、計画の立案から進捗管理、課題発生時の対応までを主導します。それだけでなく、経営層と現場の橋渡し役となり、改革の目的や必要性を丁寧に説明し、関係者の理解と協力を得るためのコミュニケーションを促進します。外部の専門家という立場が、社内の反対意見を乗り越え、改革を前に進めるための強力な推進力となるのです。このように、組織の変革を円滑に進める「チェンジマネジメント」も、コンサルの重要な役割です。

変化のスピードが速く、課題が複雑化する現代において、すべての専門知識を自社だけで賄うことは非現実的です。必要な時に、必要な専門知識を持つ外部のプロフェッショナルの力を活用することは、変化に迅速に対応し、持続的な成長を遂げるための賢明な経営判断と言えるでしょう。

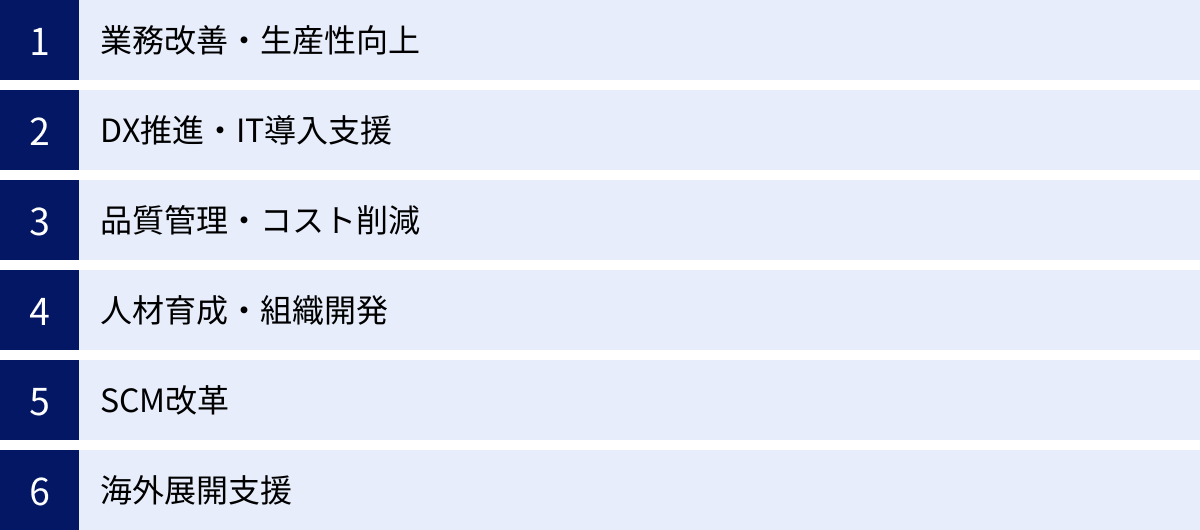

製造業コンサルティングの主な種類

製造業コンサルティングと一言で言っても、そのサービス内容は多岐にわたります。企業の課題や目的に応じて、様々な専門分野に分かれています。ここでは、代表的なコンサルティングの種類とその内容について解説します。自社がどの領域の支援を必要としているのかを明確にするための参考にしてください。

業務改善・生産性向上コンサル

これは、製造業コンサルの最も古典的かつ中心的な領域です。主に製造現場に焦点を当て、「QCD(品質・コスト・納期)」の最適化を目指します。

- 支援内容:

- 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底: 業務効率化と安全性の基盤となる職場環境を整備します。

- IE(インダストリアル・エンジニアリング)手法の活用: 作業時間分析や工程分析を通じて、動作や工程の「ムダ・ムラ・ムリ」を科学的に洗い出し、排除します。

- リーン生産方式の導入: トヨタ生産方式に代表される考え方で、徹底的なムダの排除により、リードタイムの短縮と在庫の圧縮を目指します。

- TOC(制約理論)の適用: 生産工程全体のボトルネック(制約工程)を特定し、そこを集中管理することで、工場全体の生産量を最大化します。

- 生産ラインのレイアウト最適化: モノと人の動きを分析し、動線を短縮することで作業効率を向上させます。

- 向いている企業:

- 「生産性が上がらない」「残業が多い」といった課題を抱えている企業。

- リードタイムが長く、顧客の短納期要求に応えられていない企業。

- 現場の改善活動が形骸化している、または何から手をつければ良いかわからない企業。

DX推進・IT導入支援コンサル

デジタル技術を活用して、製造業のビジネスプロセスやビジネスモデルそのものを変革する支援を行います。単なるITツールの導入に留まらず、経営戦略と連動したデジタル化の構想策定から実行までをサポートします。

- 支援内容:

- DX戦略の策定: 全社的な視点から、デジタル技術をどのように活用して競争優位性を築くかのロードマップを作成します。

- IoT・AIの活用支援: 設備にセンサーを取り付けて稼働状況を可視化・分析し、予知保全を実現したり、画像認識AIを用いて外観検査を自動化したりするなどの具体的な施策を支援します。

- 生産管理システム・ERPの選定・導入: 乱立するシステムを統合し、生産、販売、購買、在庫などの情報を一元管理する基幹システムの導入を支援します。

- スマートファクトリー化支援: 工場内のあらゆる機器やシステムをネットワークで繋ぎ、データに基づいた自律的な生産最適化を目指す工場の実現をサポートします。

- RPA(Robotic Process Automation)導入: 受注処理や伝票入力といった定型的な事務作業を自動化し、従業員をより付加価値の高い業務にシフトさせます。

- 向いている企業:

- 勘と経験に頼った生産管理から脱却し、データドリブンな経営を目指したい企業。

- 人手不足を補うために、業務の自動化・省人化を進めたい企業。

- DXの必要性は感じているが、具体的な進め方がわからない企業。

品質管理・コスト削減コンサル

「品質は企業の生命線」と言われるように、安定した品質の製品を供給することは製造業の基本です。この領域では、品質管理体制の強化と、それに伴うコスト削減の両立を目指します。

- 支援内容:

- 品質管理体制の構築・再構築: ISO9001などの国際規格に基づいた品質マネジementシステムの構築や、TQM(Total Quality Management:総合的品質管理)の導入を支援します。

- 統計的品質管理(SQC)の導入: 管理図やヒストグラムといった統計的手法を用いて、工程の異常を早期に検知し、不良品の発生を未然に防ぎます。

- 不良率の削減・歩留まり向上: なぜなぜ分析などの手法を用いて不良の根本原因を追究し、再発防止策を講じます。

- 原価管理・コスト削減: 材料費、労務費、経費を精緻に分析し、コスト構造を可視化します。その上で、購買戦略の見直し、エネルギーコストの削減、在庫削減など、具体的なコストダウン施策を提案・実行します。

- 向いている企業:

- 不良品の発生が多く、クレーム対応や手直しにコストがかかっている企業。

- 品質が安定せず、顧客からの信頼を失いかけている企業。

- 原材料費の高騰などで収益が圧迫されており、抜本的なコスト削減が必要な企業。

人材育成・組織開発コンサル

ものづくりの担い手は「人」であり、企業の持続的な成長には人材の育成と、その能力を最大限に発揮できる組織作りが不可欠です。この領域では、人に焦点を当てた課題解決を支援します。

- 支援内容:

- 技術・技能伝承の仕組み作り: 熟練技能者が持つ暗黙知(カン・コツ)を、マニュアルや動画などを用いて形式知化し、若手社員が効率的に学べる環境を整備します。

- 人材育成体系の構築: 階層別(新入社員、中堅、管理職など)や職種別に必要なスキルを定義し、研修プログラムやOJTの計画を策定します。

- 多能工化の推進: 一人の従業員が複数の工程や作業を担当できるように訓練し、生産変動に柔軟に対応できる体制を構築します。

- 人事評価制度・キャリアパスの設計: 従業員のモチベーションを高め、成長を促すための公正な評価制度や、将来のキャリアが見える道筋を設計します。

- 組織風土改革: 部門間の壁を取り払い、オープンなコミュニケーションを促進するなど、従業員が主体的に改善活動に取り組む組織文化を醸成します。

- 向いている企業:

- 熟練工の退職が相次ぎ、技術継承がうまくいっていない企業。

- 若手・中堅社員の定着率が低く、育成に課題を抱えている企業。

- 組織に活気がなく、従業員のやらされ感が蔓延している企業。

SCM(サプライチェーンマネジメント)改革コンサル

原材料の調達から生産、物流、販売に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)を最適化し、企業全体の競争力を高めることを目指します。

- 支援内容:

- 需要予測の精度向上: 過去の販売実績や市場トレンドを分析し、AIなどを活用して需要予測の精度を高め、欠品や過剰在庫を防ぎます。

- 在庫の最適化: サプライチェーン全体でどの拠点でどれだけの在庫を持つべきかをシミュレーションし、キャッシュフローを改善します。

- 物流網の再構築: 物流拠点の統廃合や配送ルートの見直しを行い、輸送コストの削減とリードタイムの短縮を実現します。

- BCP(事業継続計画)の策定: 自然災害やパンデミックなど、不測の事態が発生した際に、サプライチェーンが寸断されるリスクを最小限に抑えるための代替調達先の確保や代替生産計画を策定します。

- 向いている企業:

- 過剰在庫と欠品の両方に悩まされている企業。

- 物流コストが経営を圧迫している企業。

- グローバルに供給網が広がっており、リスク管理体制を強化したい企業。

海外展開支援コンサル

国内市場の縮小を見据え、海外に活路を見出そうとする製造業を支援します。未知の市場への進出には多くのリスクが伴うため、専門家のサポートが非常に有効です。

- 支援内容:

- 海外市場調査・進出戦略の立案: 進出候補国の市場規模、競合、法規制、商習慣などを調査し、参入の可能性や最適な戦略を立案します。

- 海外法人設立・工場立ち上げ支援: 現地での会社設立手続き、人材採用、工場の建設・立ち上げなどをサポートします。

- 海外拠点の運営改善: 現地スタッフの教育、生産性や品質の向上、ガバナンス体制の構築などを支援し、海外事業を軌道に乗せます。

- グローバル人材の育成: 海外拠点をマネジメントできる人材や、本社と現地をつなぐ人材の育成プログラムを提供します。

- 向いている企業:

- 初めて海外進出を検討しているが、何から始めれば良いかわからない企業。

- すでに海外拠点を持っているが、うまく機能しておらず、収益化に苦戦している企業。

製造業コンサルに依頼する3つのメリット

外部のコンサルタントに依頼することは、決して安価な投資ではありません。しかし、それを上回る大きなメリットが期待できます。ここでは、製造業コンサルを活用することで得られる主な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 客観的な視点で本質的な課題を発見できる

企業が長年抱えている問題は、その根が深く、社内の人間だけでは真の原因にたどり着けないことが多々あります。そこには、組織特有の「常識」や「暗黙のルール」、部門間の力関係といった、目に見えない壁が存在するからです。

- 「当たり前」を疑う力:

例えば、ある工場で特定の製品の段取り替えに半日かかるのが「当たり前」になっていたとします。社内の人間は「昔からこうだから仕方ない」と考えてしまいがちです。しかし、外部のコンサルタントは「なぜ半日もかかるのか?」という純粋な疑問から出発します。作業をビデオで撮影・分析したり、他社の事例と比較したりすることで、手順のムダや改善の余地を次々と発見し、「当たり前」に潜む問題点を可視化します。 - 全社最適の視点:

多くの企業では、部門ごとに最適化が進む「部分最適」に陥りがちです。例えば、営業部門は顧客満足度向上のために「短納期・多品種」を求め、製造部門は効率化のために「標準化・大ロット生産」を求めるといった対立は日常茶飯事です。このような部門間の利害が絡む問題は、社内での解決が困難を極めます。

コンサルタントは、特定の部門に属さない中立的な立場から、データに基づいて全社的な視点での最適解を追求します。各部門の主張を客観的に評価し、両者が納得できる、あるいは会社全体として最も利益が大きくなるような新しいプロセスやルールを設計・提案できます。 - 隠れた課題の掘り起こし:

経営層が「生産性の低さ」を課題だと感じていても、その根本原因が「不公平な人事評価制度による現場のモチベーション低下」にあるかもしれません。コンサルタントは、経営層から現場の一般社員まで、幅広い層へのヒアリングを通じて、組織の深層にある人間関係や風土の問題といった、定量化しにくい本質的な課題をあぶり出すことができます。これは、社内の人間には難しい、非常に価値のある役割です。

このように、第三者の冷静かつ客観的な視点は、自社だけでは見過ごしていたり、見て見ぬふりをしていたりした根本的な課題を特定し、改革の正しい方向性を示すための羅針盤となります。

② 専門知識とノウハウで迅速な解決が期待できる

課題解決には、時間という限りある資源をいかに有効に使うかが重要です。自社で試行錯誤を繰り返すことも尊い経験ですが、変化の速い現代においては、スピードが競争力を左右します。コンサルタントの活用は、この「時間」を大幅に短縮する効果があります。

- 豊富な知識と実績の活用:

製造業コンサルタントは、特定の分野における深い専門知識はもちろん、様々な業種・規模の企業のコンサルティングを通じて蓄積した膨大な成功事例・失敗事例という「生きたノウハウ」を持っています。自社が直面している課題が、実は他社がすでに解決済みの問題であるケースは少なくありません。コンサルタントは、そうした過去の事例を参考に、自社の状況に合わせてカスタマイズした、最も成功確率の高い解決策を迅速に提案できます。 - 確立された手法とフレームワーク:

課題分析や解決策の立案において、コンサルタントは「ロジックツリー」や「SWOT分析」、「バリューチェーン分析」といった体系化されたフレームワーク(思考の枠組み)を駆使します。これらを用いることで、行き当たりばったりの議論を避け、論理的かつ効率的に問題の構造を整理し、解決策を導き出すことができます。自社でゼロから手探りで進めるのに比べ、プロジェクトの進行スピードと質が格段に向上します。 - 具体例:DX推進の場合:

多くの企業が「DXを推進したいが、何から手をつければいいかわからない」という壁にぶつかります。自社だけで進めようとすると、ツールの情報収集や選定だけで数ヶ月を要し、結局導入に至らないケースも珍しくありません。

一方、DXに強いコンサルタントに依頼すれば、まず企業の経営戦略に基づいたDXの全体構想(ロードマップ)を作成し、投資対効果が高く、かつ実現可能性の高い施策から優先順位をつけて提案します。例えば、「まずは既存設備の稼働状況をIoTで可視化し、ロスを削減する」といったスモールスタートを切り、早期に成功体験を生み出すことで、全社的なDXへの機運を高めていく、といった戦略的な進め方が可能になります。このスピード感と的確さが、コンサルタントを活用する大きな価値です。

③ 社内改革を推進する強力なサポートになる

優れた計画も、組織が動かなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。特に、既存のやり方や組織構造を変えるような大きな改革は、従業員の心理的な抵抗や部門間の摩擦を生みやすく、社内の人間だけでは推進が難しい場合があります。コンサルタントは、この「変革の推進役」として大きな力を発揮します。

- 経営層と現場の「翻訳者」:

経営層が掲げる「全社コスト20%削減」といった高い目標は、現場の従業員にとっては「自分たちの仕事が否定された」「無理な要求だ」と受け取られ、反発を招きがちです。コンサルタントは、経営層の意図を現場に分かりやすく翻訳し、なぜこの改革が必要なのか、それによって現場にどのようなメリットがあるのかを論理的に説明します。逆に、現場の懸念や意見を吸い上げ、経営層が理解できる形で報告し、計画に反映させるなど、双方のコミュニケーションを円滑にする「橋渡し役」を担います。 - 「外部の権威」という推進力:

残念ながら、「社内の人間の言うことは聞かなくても、外部の専門家の言うことなら聞く」という傾向は、多くの組織で見られます。コンサルタントは、客観的なデータと専門知識に裏打ちされた「外部の権威」として、改革案の正当性を担保します。これにより、社内の抵抗勢力に対する説得力が増し、「コンサルタントが言うのだからやってみよう」という雰囲気を醸成しやすくなります。経営者が孤独な決断を迫られる場面で、強力な後ろ盾となる存在です。 - プロジェクトマネジメントの実行:

大規模な改革プロジェクトは、多くのタスクと関係者が複雑に絡み合います。コンサルタントは、プロジェクトマネジメントの専門家として、明確な目標設定、詳細な実行計画(WBS)の作成、定期的な進捗会議の運営、課題管理などを一手に引き受けます。これにより、プロジェクトが遅延したり、頓挫したりするリスクを最小限に抑え、着実にゴールへと導きます。社内の担当者は本業と兼務であることが多いため、このプロジェクト推進機能だけでも大きな助けとなります。

このように、コンサルタントは単なるアドバイザーではなく、変革を成功させるための触媒であり、実行部隊であり、伴走者でもあるのです。

製造業コンサルに依頼する際の2つのデメリットと注意点

製造業コンサルティングは多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサル導入を成功させる上で不可欠です。

① コンサルティング費用がかかる

最も大きなデメリットは、やはり費用です。製造業コンサルティングの料金は決して安価ではなく、プロジェクトの規模によっては数千万円から億円単位の投資が必要になることもあります。この費用が、導入をためらう最大の要因となっている企業も多いでしょう。

- 費用の内訳と高額になる理由:

コンサルティング費用の大部分は、高度な専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントの「人件費」です。彼らは、長年の学習と実践を通じて得た知見を、クライアント企業のために短期間で集中的に投入します。その対価として、コンサルタント一人当たりの月額単価は百万円以上になるのが一般的です。プロジェクトの難易度が高く、期間が長く、投入される人数が多ければ、総額は必然的に高額になります。 - 注意点:安さだけで選ぶリスク:

費用を抑えたいという気持ちは当然ですが、「安かろう悪かろう」のリスクには十分注意が必要です。極端に安い料金を提示する会社は、経験の浅い若手コンサルタントしかアサインできなかったり、提案内容が一般的で深掘りされていなかったりする可能性があります。表面的な分析とありきたりの解決策では、時間と費用を無駄にするだけで、本質的な課題解決には至りません。費用と提案内容の質、そして期待される成果のバランスを慎重に見極める必要があります。 - 対策:費用対効果(ROI)の視点:

コンサルティング費用を単なる「コスト」として捉えるのではなく、将来の利益を生み出すための「投資」として考えることが重要です。依頼する際には、必ず複数社から見積もりと提案を取り、内容を比較検討しましょう。その際、コンサルティング会社に対して、「この投資によって、どれくらいの期間で、どのような金銭的・非金銭的なリターンが期待できるのか」という投資対効果(ROI)のシミュレーションを提示してもらうことをおすすめします。例えば、「この改善プロジェクトによって年間5,000万円のコスト削減が見込めるため、2,000万円のコンサル費用は半年で回収可能です」といった具体的な根拠が示されれば、経営判断がしやすくなります。

② 社員の反発や依存を招くリスクがある

コンサルタントという「外部の人間」が社内に入ってくることは、組織に様々な化学反応をもたらしますが、それが常にポジティブなものとは限りません。特に注意すべきは、「社員の反発」と「コンサルへの依存」という二つのリスクです。

- リスク1:社員からの反発:

長年その仕事にプライドを持って取り組んできた現場の社員にとって、外部から来たコンサルタントに業務のやり方を指摘されることは、面白いことではありません。「現場の苦労も知らないくせに」「机上の空論ばかりだ」といった反発や抵抗感が生まれるのは自然なことです。このようなネガティブな感情は、改革プロジェクトに対する非協力的な態度につながり、最悪の場合、プロジェクトを頓挫させる原因にもなります。 - 注意点と対策:

- 導入前の丁寧な説明: コンサル導入をトップダウンで強引に進めるのは禁物です。なぜ今、改革が必要なのか、コンサルタントの力を借りることで会社や社員自身にどのようなメリットがあるのかを、経営層が自らの言葉で丁寧に説明し、目的意識を共有する場を設けることが不可欠です。

- 現場の巻き込み: 改革の対象となる部門のキーパーソンや、現場で人望の厚い社員をプロジェクトメンバーに加えることが極めて重要です。彼らが「自分たちのための改革」と主体的に捉えることで、他の社員の理解や協力を得やすくなります。コンサルタントには、現場の意見を尊重し、一緒に汗を流す伴走型の支援スタイルを求めるべきです。

- リスク2:コンサルへの依存:

コンサルタントは非常に優秀で、次々と課題を解決してくれるため、頼りになる存在です。しかし、その状態が続くと、「何か問題が起きたらコンサルタントに聞けばいい」「自分たちで考えなくても、コンサルタントが答えを出してくれる」という依存体質が社内に蔓延してしまうリスクがあります。これでは、コンサルティング契約が終了した途端、改善活動がピタリと止まり、組織は元の状態に戻ってしまいます。これでは、高い費用を払った意味がありません。 - 注意点と対策:

- 「ノウハウの移転」を契約に盛り込む: コンサルティングのゴールは、単に目先の課題を解決することではありません。最終的な目的は、コンサルタントがいなくても、自社の社員が自律的に課題解決を続けられる状態になることです。そのため、契約を結ぶ段階で、課題解決のプロセスや手法、考え方といった「ノウハウ」を自社に移転してもらうことを明確に依頼しましょう。

- 自社社員を主体に: プロジェクトの主役はあくまで自社の社員であるという意識を常に持ち続けることが大切です。コンサルタントには答えを求めるのではなく、「自分たちはこう考えるが、専門家としてどう思うか?」といった形で壁打ち相手になってもらうなど、主体的な関わり方を心がけましょう。勉強会や研修の実施を依頼し、社内に課題解決ができる人材を育成することも有効です。

これらのデメリットとリスクを正しく理解し、事前に対策を打つことで、製造業コンサルティングの効果を最大化し、真の組織能力向上につなげることができます。

製造業コンサルの費用相場と料金体系

製造業コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。ここでは、費用の相場感と、一般的な料金体系について詳しく解説します。ただし、これらはあくまで目安であり、実際の費用は個別の案件ごとに大きく異なることを念頭に置いてください。

費用相場はプロジェクト規模や期間で変動する

コンサルティング費用は、主に「コンサルタントの単価 × 投入人数 × 期間」で決まります。その他、出張費や調査費などの実費が加わります。

- コンサルタントの単価:

コンサルタントの単価は、その役職(ランク)によって異なります。一般的に、プロジェクト全体を統括する「パートナー」や「マネージャー」は高単価で、実務分析を担当する「コンサルタント」や「アナリスト」はそれに続きます。- パートナー/プリンシパルクラス: 月額 300万円~

- マネージャークラス: 月額 200万円~300万円

- コンサルタントクラス: 月額 150万円~200万円

- アナリストクラス: 月額 100万円~

- プロジェクトの総額目安:

プロジェクトのテーマや規模、期間によって、総額は大きく変動します。- 小規模プロジェクト(例:特定ラインの生産性改善、業務課題の診断):

- 期間:1~3ヶ月

- 体制:コンサルタント 1~2名

- 費用相場:300万円~1,500万円

- 中規模プロジェクト(例:工場全体のDX化構想策定、生産管理システムの導入支援):

- 期間:3ヶ月~1年

- 体制:マネージャー1名、コンサルタント2~3名

- 費用相場:1,500万円~8,000万円

- 大規模プロジェクト(例:全社的なSCM改革、海外工場の立ち上げ・抜本的改善):

- 期間:1年以上

- 体制:パートナー1名、マネージャー複数名、コンサルタント数名

- 費用相場:8,000万円~数億円以上

- 小規模プロジェクト(例:特定ラインの生産性改善、業務課題の診断):

これらの金額は、あくまで一般的なコンサルティングファームの例です。中小企業支援に特化したファームや個人のコンサルタントの場合は、より柔軟な料金設定が可能な場合もあります。重要なのは、提示された金額の根拠と、それに見合う価値(リターン)が期待できるかを精査することです。

主な料金体系の種類

コンサルティングの契約形態には、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に合ったものを選ぶことが大切です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額固定料金で、継続的なアドバイスや相談に対応。 | 経営課題についていつでも相談できる安心感がある。長期的な視点で伴走してもらえる。 | 具体的な成果物がない場合もあり、費用対効果が見えにくいことがある。 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決プロジェクトに対して、期間と成果物を定めて契約。 | 目的とゴールが明確。予算計画が立てやすい。 | 契約範囲外の課題に対応するには追加費用が必要になることがある。 |

| 成果報酬型 | 削減できたコストや増加した利益など、成果に応じて報酬を支払う。 | 企業側のリスクが低い。コンサル会社の成果へのコミットメントが高い。 | 成果の定義や測定方法で揉める可能性がある。成功した場合の報酬が高額になることがある。 |

顧問契約型

- 概要: 毎月定額の料金(月額30万円~100万円程度が一般的)を支払うことで、定期的なミーティングや随時の相談を通じて、経営に関するアドバイスを受けられる契約形態です。

- 向いているケース:

- 経営者の「壁打ち相手」として、客観的な意見やアドバイスが欲しい場合。

- 特定の大きなプロジェクトはないが、継続的に経営や現場の改善について相談したい場合。

- プロジェクト終了後、改革を定着させるためのフォローアップを依頼したい場合。

- 特徴: 長期的な関係性を築きやすく、会社の内部事情を深く理解した上でのアドバイスが期待できます。一方で、具体的なアウトプットが定義されにくいため、「何をもって成果とするか」を事前に双方で明確にしておくことが重要です。

プロジェクト型

- 概要: 「〇〇工場の生産性を3ヶ月で15%向上させる」「新しい生産管理システムの導入を半年で完了させる」といった、特定の課題(テーマ)、期間、ゴール(成果物)を定めて契約する、最も一般的な形態です。費用は、前述の通り、プロジェクトの規模や難易度に応じて個別に見積もられます。

- 向いているケース:

- 解決したい課題が明確になっている場合。

- 期限が決まっており、集中的なリソース投下が必要な場合。

- 予算や成果が明確なため、社内での承認を得やすい。

- 特徴: 目的が明確なため、コンサルタントも企業側もゴールに向かって集中しやすいのがメリットです。ただし、プロジェクトを進める中で当初想定していなかった課題が見つかった場合、対応するには契約変更や追加費用が必要になる可能性があります。契約範囲を明確に定義しておくことがトラブルを避けるコツです。

成果報酬型

- 概要: コンサルティングによって得られた成果(例:コスト削減額、利益増加額など)に、あらかじめ決められた料率を掛けて報酬を支払う形態です。固定の着手金と成果報酬を組み合わせる場合もあります。

- 向いているケース:

- コスト削減や売上向上など、成果が金銭的に明確に測定できるプロジェクト。

- 初期投資を抑えたい、リスクを低減したいと考える企業。

- 特徴: 企業側にとっては、成果が出なければ報酬を支払う必要がない(または少額で済む)ため、リスクが低いのが最大のメリットです。コンサルティング会社側も成果に強くコミットするため、高い効果が期待できます。

しかし、「何をもって成果とするか」「成果をどうやって測定するか」という定義が非常に難しく、後で揉める原因になりやすいというデメリットがあります。また、成功した場合の報酬額がプロジェクト型よりも高額になる可能性もあります。そのため、製造業コンサルティング全体で見ると、採用事例は限定的です。

失敗しない製造業コンサル会社の選び方【7つのポイント】

数あるコンサルティング会社の中から、自社に最適な一社を見つけ出すことは、プロジェクトの成否を左右する最も重要なプロセスです。ここでは、コンサル会社選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題や目的を明確にする

コンサル会社にアプローチする前に、まず自社が何を解決したいのか、どうなりたいのかをできる限り具体的に言語化しておくことが全てのスタートラインです。これが曖昧なままでは、コンサル会社も的確な提案ができず、ミスマッチが起こる原因となります。

- NG例: 「漠然と生産性が低いので何とかしたい」「DXを進めたい」

- OK例: 「A製品の製造ラインで、段取り替えに平均3時間かかっており、これを1時間半に短縮したい」「ベテラン溶接工の退職が相次ぎ、若手への技術継承が進んでいない。技能の標準化と教育体系を構築したい」「紙の作業日報の集計に毎日2時間かかっているので、これをタブレット入力で自動化したい」

このように、課題を具体的に掘り下げておくことで、コンサル会社に相談する際の質疑応答がスムーズになり、より精度の高い提案を引き出すことができます。もし課題の特定自体が難しい場合は、「まずは現状分析と課題の洗い出しからお願いしたい」と依頼することも一つの方法です。

② 課題に合った専門分野や得意領域を持つ会社を選ぶ

製造業コンサルと一口に言っても、会社によって得意な領域は様々です。総合的に何でも手掛けるファームもあれば、特定の分野に特化したブティックファームもあります。自社の課題に最もマッチした専門性を持つ会社を選ぶことが重要です。

- 現場のカイゼン、5S、生産性向上 → 現場改善、IE、リーン生産方式に強い会社(例:JMAC、テクノ経営総合研究所など)

- DX推進、スマートファクトリー化 → IT・デジタル領域に強い会社(例:アクセンチュア、アビームコンサルティングなど)

- 設計・開発プロセスの改革 → R&D領域に特化した会社(例:オーツー・パートナーズなど)

- 経営戦略、事業再生、M&A → 戦略系・総合系の大手ファーム(例:デロイト、PwCなど)

- 中小企業の経営全般 → 中堅・中小企業支援に定評のある会社(例:船井総研、タナベコンサルティングなど)

各社のウェブサイトで、どのようなテーマのコンサルティングを強みとして謳っているかを必ず確認しましょう。

③ 製造業における豊富な実績を確認する

コンサルティングは経験がものを言う世界です。特に、製造業は業種(自動車、電機、食品、化学など)や企業規模によって、抱える課題や文化が大きく異なります。そのため、自社と類似した業種・規模の企業でのコンサルティング実績が豊富にあるかどうかは、非常に重要な判断基準となります。

ウェブサイトに掲載されている事例紹介(守秘義務のため企業名は伏せられていることが多い)を読み込み、どのような課題を、どのようなアプローチで解決し、どのような成果を出したのかを確認しましょう。具体的な実績が不明な場合は、問い合わせの際に「弊社の〇〇という業種での支援実績はありますか?」と直接質問してみるのが有効です。

④ 料金体系が明確で予算に合っているか確認する

費用は避けて通れない問題です。事前に社内で確保できる予算の上限をある程度決めておきましょう。その上で、複数の会社から見積もりを取得します。

見積もりを確認する際は、総額だけでなく、その内訳(コンサルタントのランク別単価、工数、諸経費など)が明瞭に記載されているかをチェックします。不明瞭な点があれば、遠慮なく説明を求めましょう。また、「プロジェクトの進行状況によって、追加費用が発生する可能性はあるか?」「あるとしたら、どのような場合に、いくらくらい発生するのか?」といった点も事前に確認しておくことで、後々のトラブルを防げます。

⑤ 現場への理解度と支援スタイルが自社に合うか見極める

製造業の改革は、現場を抜きにしては成功しません。提案内容が、現場の実情を無視した「机上の空論」になっていないかを厳しく見極める必要があります。

- 現場理解度の確認方法:

- 提案前のヒアリングや工場見学の際に、鋭い質問や的を射た指摘があるか。

- 専門用語を振りかざすだけでなく、現場の言葉で分かりやすく説明しようとする姿勢があるか。

- 支援スタイルの確認:

コンサルタントの関与の仕方も様々です。上から目線で指導する「ティーチャー型」もあれば、現場と一緒になって汗を流す「伴走型」もあります。どちらが良いというわけではなく、自社の文化や社員の気質に合ったスタイルを選ぶことが重要です。「今回のプロジェクトでは、具体的にどのように現場と関わっていただけますか?」と質問し、その答えから支援スタイルを推し量りましょう。

⑥ 担当コンサルタントとの相性を確かめる

コンサルティング契約は会社対会社で行いますが、実際にプロジェクトを推進するのは「人」です。どんなに会社の評判が良くても、担当するコンサルタントの能力や人柄、そして自社の担当者との相性が、プロジェクトの成否を大きく左右します。

提案の段階で、「実際にこのプロジェクトを担当される予定のコンサルタントの方とお会いしたい」とリクエストしましょう。面談では、以下の点を確認します。

- コミュニケーションは円滑か(話しやすいか、こちらの意図を汲み取ってくれるか)

- 業界や課題に対する知識は十分か

- プロジェクトに対する熱意や誠実さが感じられるか

- 信頼して任せられる人柄か

最終的には「この人と一緒に仕事がしたいか」という直感も大切です。

⑦ 複数の会社を比較検討し無料相談を活用する

最初から1社に絞り込むのは非常に危険です。必ず2~3社以上の候補をリストアップし、それぞれにアプローチして提案内容を比較検討(コンペ)しましょう。手間はかかりますが、これにより各社の強み・弱みが明確になり、提案の質や費用感の妥当性も客観的に判断できます。

多くのコンサルティング会社は、初回無料相談に応じてくれます。これは、自社の課題を整理し、コンサルタントの質を見極める絶好の機会です。無料相談の場で、自社の課題を率直に話し、相手がどのような視点で課題を捉え、どのようなアプローチを考えているのかを聞き出しましょう。その際の対応の質も、重要な判断材料になります。

【2024年最新】製造業コンサル会社おすすめ15選

ここでは、製造業に対して豊富な実績と強みを持つコンサルティング会社を15社紹介します。総合系大手から専門特化型、中小企業向けまで幅広く選定しました。各社の特徴を参考に、自社の課題や目的に合った会社を見つけるための第一歩としてください。

(注:掲載順は順不同であり、優劣を示すものではありません。各社の詳細なサービス内容や実績は、必ず公式サイトでご確認ください。)

① アビームコンサルティング株式会社

日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム。日本の製造業が持つ強みや文化を深く理解した上で、戦略立案から業務改革、IT導入まで一気通貫で支援することに強みを持ちます。特にSCM(サプライチェーンマネジメント)改革やSAPなどのERP導入実績は業界トップクラスです。

参照:アビームコンサルティング株式会社公式サイト

② 株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)

1942年創立の日本で最も歴史のあるコンサルティングファームの一つ。「現場主義」を徹底し、IE(インダストリアル・エンジニアリング)やTPM(総合的設備管理)といった生産性向上の手法論を日本に普及させてきました。製造現場の改善、コスト削減、人材育成において圧倒的な実績とノウハウを誇ります。

参照:株式会社日本能率協会コンサルティング公式サイト

③ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界最大級のプロフェッショナルファーム「デロイト」のメンバーファーム。戦略、M&A、デジタル、リスク管理など幅広い領域をカバーする総合力が強みです。グローバルなネットワークを活かしたサプライチェーン再構築や、最新のデジタル技術を活用したスマートファクトリー化など、大規模で複雑な変革プロジェクトを得意とします。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社公式サイト

④ PwCコンサルティング合同会社

世界4大プロフェッショナルファーム「PwC」の一員。経営戦略の策定から実行までを支援します。製造業に対しては、DX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナビリティ(ESG経営)、地政学リスク対応といった現代的な経営課題に対するコンサルティングに力を入れています。

参照:PwCコンサルティング合同会社公式サイト

⑤ アクセンチュア株式会社

戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの領域で幅広いサービスを提供する世界有数の総合コンサルティング会社。特にデジタル分野における圧倒的な技術力と実行力が強みです。「インダストリーX」を掲げ、IoTやAIを活用した製品・サービスの開発や工場のデジタル化を強力に推進します。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

⑥ 株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を主な対象とし、業種・テーマに特化した専門コンサルタントが多数在籍しているのが特徴です。現場に即した実践的なコンサルティングに定評があり、生産性向上だけでなく、マーケティングや販売力強化といった「儲かる会社づくり」を総合的に支援します。

参照:株式会社船井総合研究所公式サイト

⑦ 株式会社タナベコンサルティンググループ

日本のコンサルティングファームの草分け的存在で、特に中堅企業の成長戦略に強みを持っています。事業戦略、収益構造改革、組織開発、M&Aなど、経営の根幹に関わるテーマを幅広く手掛け、「ファーストコールカンパニー(何かあれば最初に相談される会社)」の創造を目指した支援が特徴です。

参照:株式会社タナベコンサルティンググループ公式サイト

⑧ 株式会社リブ・コンサルティング

中堅・ベンチャー企業を中心に、成果創出に強くコミットするスタイルで急成長しているコンサルティングファームです。「100年後の世界を良くする会社を増やす」を理念に掲げ、経営戦略から現場の実行支援まで、クライアント企業と一体となったハンズオンでの支援に特徴があります。

参照:株式会社リブ・コンサルティング公式サイト

⑨ 株式会社オーツー・パートナーズ

製造業のR&D(研究開発)や設計・開発領域に特化したユニークなコンサルティングファームです。製品開発プロセスの改革やプロジェクトマネジメント、技術戦略の立案などを得意とします。「コンサルティング」と、実際に設計などを行う「エンジニアリング」を融合させたサービスを提供しています。

参照:株式会社オーツー・パートナーズ公式サイト

⑩ 株式会社ジェムコ日本経営

製造業と建設業に特化した経営コンサルティング会社。現場改善、原価管理、品質向上、人材育成といった製造業の根幹となるテーマにおいて、半世紀以上にわたる豊富な実績を持ちます。机上の空論ではない、現場に根差した実践的な指導に定評があります。

参照:株式会社ジェムコ日本経営公式サイト

⑪ 一般社団法人中部産業連盟(中産連)

東海地方を基盤とする、産業界の発展を目的とした一般社団法人。特に品質管理(QC)や生産管理の分野で、長年にわたる教育・研修、コンサルティングの実績があります。トヨタ生産方式のお膝元として、ものづくりの基本を体系的に学びたい企業に適しています。

参照:一般社団法人中部産業連盟公式サイト

⑫ 株式会社テクノ経営総合研究所

生産現場のコンサルティングに特化し、生産性向上、コストダウン、品質改善などをテーマに活動しています。TPMやトヨタ生産方式をベースにした独自の改善手法を持ち、現場に入り込んで指導する実践的なスタイルが特徴です。

参照:株式会社テクノ経営総合研究所公式サイト

⑬ 株式会社O2

「人と技術」を軸に、製造業の変革を支援するコンサルティング会社。R&D、SCM、DXの3つの領域を強みとし、構想策定から実行支援、成果の定着まで一気通貫でサポートします。クライアント企業への常駐など、深く入り込んだ支援スタイルを特徴としています。

参照:株式会社O2公式サイト

⑭ 株式会社戦略総研

主に中小製造業を対象とし、その企業が持つ「技術力」を核にした経営コンサルティングを展開しています。技術を活かした新規事業開発やマーケティング戦略、海外展開支援などに強みを持ち、下請けからの脱却を目指す企業の支援を得意とします。

参照:株式会社戦略総研公式サイト

⑮ 株式会社プロシード

オペレーショナル・エクセレンス(OPEX)の実現に特化したコンサルティングファームです。TPM、リーン生産方式、シックスシグマといった改善手法を駆使し、製造現場やサプライチェーン全体のパフォーマンスを最大化する支援を行います。グローバルでの豊富な実績も特徴です。

参照:株式会社プロシード公式サイト

製造業コンサル導入から成功までの流れ

最適なコンサル会社を選んだ後、実際にプロジェクトをどのように進めていけば良いのでしょうか。ここでは、コンサル導入の基本的なステップと、その効果を最大限に引き出すためのコツを解説します。

コンサル導入の基本的なステップ

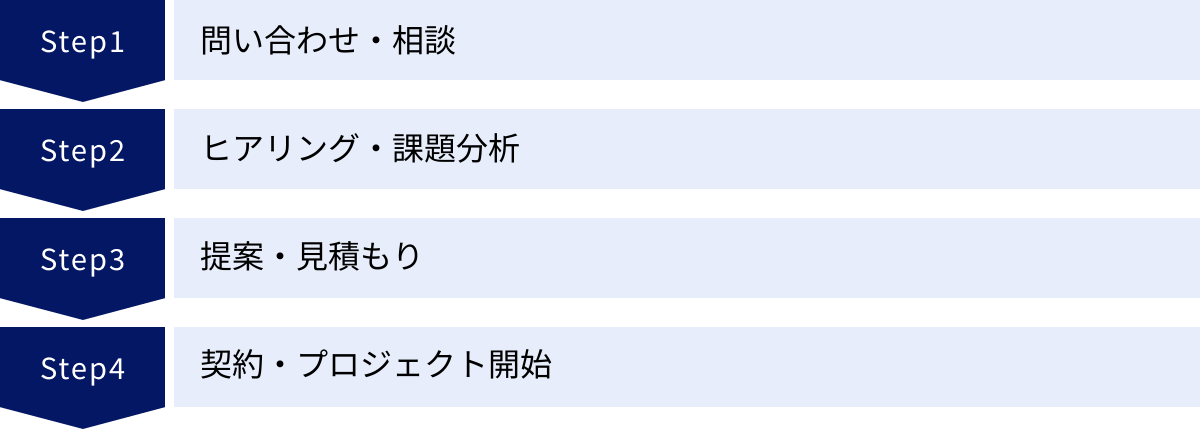

一般的なコンサルティングプロジェクトは、以下のような流れで進みます。

問い合わせ・相談

まずは、候補となる複数のコンサルティング会社にウェブサイトのフォームや電話で連絡を取ります。この際、事前に整理した自社の課題や目的、予算感などを伝えられるとスムーズです。可能であれば、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)を作成し、各社に同じ条件で提案を依頼すると、比較検討がしやすくなります。

ヒアリング・課題分析

コンサル会社が、より具体的な提案を作成するために、現状のヒアリングを行います。経営層や担当者へのインタビューだけでなく、実際に工場や現場を視察してもらうことが非常に重要です。この段階でのコンサルタントの質問の質や着眼点も、その会社の実力を見極める良い機会となります。

提案・見積もり

ヒアリング内容に基づき、コンサル会社から課題解決のための具体的な提案書と見積もりが提示されます。提案書には、「課題の認識」「プロジェクトの目的・ゴール」「具体的な進め方・スケジュール」「成果物」「体制」「費用」などが含まれています。内容を精査し、疑問点は全て解消しておきましょう。

契約・プロジェクト開始

提案内容と費用に合意したら、契約を締結します。契約書では、業務の範囲、責任の所在、秘密保持義務、成果物の権利帰属などを明確に定めます。契約後、社内外の関係者を集めてキックオフミーティングを開催し、プロジェクトの目的や進め方を共有して、いよいよプロジェクトがスタートします。

コンサルを最大限に活用するためのコツ

コンサルティングを成功させるには、依頼する企業側の「受け入れ方」も非常に重要です。コンサルタントに任せきりにするのではなく、以下の点を意識して主体的に関わることで、成果は何倍にもなります。

目的とゴールを社内で明確に共有する

プロジェクトが始まる前に、「なぜ、私たちはこの改革に取り組むのか」「このプロジェクトが終わった時、どのような状態になっていたいのか」という目的とゴールを、経営層から現場の担当者まで、関係者全員が同じレベルで理解し、共有していることが不可欠です。この共通認識がなければ、プロジェクトの途中で方向性がブレたり、一部の部署から協力が得られなくなったりする原因となります。キックオフミーティングなどを活用し、経営トップ自らの言葉で、改革への想いや期待を力強く発信することが効果的です。

コンサルタントに丸投げせず主体的に関わる

コンサルタントは魔法使いではありません。彼らはあくまで改革の「支援者」であり、改革を成し遂げる主役は、あくまでクライアント企業の社員一人ひとりです。この意識を持つことが、コンサル活用における最も重要な心構えです。

- 定例会議には必ず出席し、積極的に発言する。

- コンサルタントからの質問や依頼には、迅速かつ誠実に対応する。

- 社内の課題や問題点を隠さず、オープンに共有する。

- コンサルタントの提案を鵜呑みにせず、「なぜそう言えるのか」「自社に当てはめた場合のリスクはないか」など、常に自分の頭で考える。

このような主体的な関与が、コンサルタントとの信頼関係を築き、より質の高いアウトプットを引き出すことにつながります。

社内の協力体制を構築する

コンサルタントがその能力を最大限に発揮するためには、社内の協力体制が欠かせません。

- 経営トップのコミットメント: 経営トップがプロジェクトの最高責任者として、改革を強力に推進する姿勢を常に見せることが重要です。

- 専任チームの設置: プロジェクトを円滑に進めるため、各部署からエース級の人材を集めた専任チーム(事務局)を設置しましょう。このチームが、コンサルタントと社内の各部署との「ハブ」となり、情報共有や意見調整の中心的な役割を担います。

- 情報提供への協力: コンサルタントが必要とするデータや資料は、迅速に提供できるよう、各部署に協力を要請しておきます。

コンサルタントが動きやすい環境を社内で整えることも、依頼側の重要な責務です。この協力体制が、プロジェクトのスピードと質を大きく左右します。

まとめ

本記事では、製造業コンサルティングについて、その役割から種類、メリット・デメリット、費用、そして失敗しない選び方まで、幅広く解説してきました。

現代の製造業が直面する課題は、人手不足、技術継承、グローバル化、DX推進など、ますます複雑化・高度化しています。これらの難題に対し、外部の専門家である製造業コンサルの知見とノウハウを活用することは、自社の変革を加速させ、競争力を高めるための極めて有効な戦略です。

コンサルティングには、業務改善、DX推進、品質管理、人材育成など様々な種類があります。成功の鍵は、まず自社の課題を明確にし、その課題解決に最も強みを持つコンサルティング会社をパートナーとして選ぶことです。

会社を選ぶ際には、以下の7つのポイントを忘れないでください。

- 自社の課題や目的を明確にする

- 課題に合った専門分野や得意領域を持つ会社を選ぶ

- 製造業における豊富な実績を確認する

- 料金体系が明確で予算に合っているか確認する

- 現場への理解度と支援スタイルが自社に合うか見極める

- 担当コンサルタントとの相性を確かめる

- 複数の会社を比較検討し無料相談を活用する

特に、「①自社の課題の明確化」と「⑥担当コンサルタントとの相性」は、プロジェクトの成否に直結する重要な要素です。

そして最も大切なことは、コンサルタントは魔法の杖ではないと理解することです。改革の主役はあくまで自社の社員であり、コンサルタントに丸投げせず、主体的にプロジェクトに関わり、社内の協力体制を構築すること。この姿勢があって初めて、コンサルティングへの投資は、単なるコストではなく、企業の未来を創る価値ある「投資」となるのです。

この記事が、貴社にとって最適なパートナーを見つけ、輝かしい未来を切り拓く一助となれば幸いです。