私たちの暮らしは、数えきれないほどの「モノ」によって支えられています。スマートフォン、自動車、食品、衣類、医薬品など、そのすべてが製造業によって生み出された製品です。製造業は、国の経済を支える基幹産業であると同時に、私たちの生活を豊かにする上で欠かせない存在です。

この記事では、「製造業」という巨大な産業の全体像を、初心者の方にも分かりやすく解き明かしていきます。製造業の基本的な定義から、多岐にわたる業種や職種、働く魅力、そして未来の展望まで、網羅的に解説します。製造業への就職や転職を考えている方、日本の産業構造について理解を深めたい方にとって、必見の内容です。

目次

製造業とは?

製造業とは、原材料などを加工することによって、有形の生産物を生産する産業を指します。具体的には、自然界から採れる原料(鉄鉱石、原油、木材、農産物など)や、他の製造業者から仕入れた部品・材料を使い、機械や人の手によって物理的または化学的な変化を加え、新しい製品を生み出す活動全般を指します。

この「製品」には、消費者が直接購入する最終製品(BtoC製品)だけでなく、他の企業が製品を作るために使用する中間製品(BtoB製品)も含まれます。例えば、自動車を製造する企業は、鉄鋼メーカーから供給される鋼板や、部品メーカーが製造するエンジン、タイヤなどを購入して組み立てます。この場合、自動車は最終製品ですが、鋼板やエンジン、タイヤは中間製品です。このように、製造業は複雑なサプライチェーン(供給網)によって成り立っており、多くの企業が相互に関わり合いながら価値を創造しています。

日本の産業における製造業の重要性は、各種データからも明らかです。日本の名目GDP(国内総生産)に占める製造業の割合は長年にわたり約2割を維持しており、全産業の中で最も大きな構成比を占める基幹産業です。また、就業者数においても、全就業者のおよそ6人に1人にあたる約1,000万人が製造業に従事しています。(参照:内閣府「国民経済計算(GDP統計)」、総務省統計局「労働力調査」)

これは、製造業が単にモノを作るだけでなく、多くの雇用を生み出し、関連産業の発展を促し、技術革新を牽引することで、国全体の経済成長に大きく貢献していることを意味します。

製造業の歴史を振り返ると、日本の経済発展と共にその中心は変化してきました。戦後の復興期には繊維などの軽工業が、高度経済成長期には鉄鋼や化学などの重化学工業が経済を牽引しました。その後、オイルショックを経て、自動車や電機といった加工組立型産業が国際競争力を高め、日本の「モノづくり大国」としての地位を確立しました。そして現代では、半導体やロボット、新素材といった、より高度な技術力が求められるハイテク産業が重要性を増しています。

このように、製造業は時代と共にその姿を変えながらも、一貫して日本の産業の中核を担い続けてきました。この記事では、そんな奥深い製造業の世界を、3つの分類、24の業種、そして様々な職種という切り口から、さらに詳しく掘り下げていきます。

製造業の3つの分類

多種多様な業種が存在する製造業は、その生産工程や製品の特性によって、大きく3つのカテゴリーに分類できます。それが「加工組立型産業」「素材型産業」「生活関連型産業」です。自分が興味のある製品や仕事が、どの分類に属するのかを理解することは、製造業の全体像を掴む上で非常に重要です。

| 分類 | 主な特徴 | 代表的な業種 |

|---|---|---|

| 加工組立型産業 | 部品や素材を組み立てて最終製品を生産する。労働集約的・技術集約的で、サプライチェーンが複雑。 | 自動車、電気機械、生産用機械など |

| 素材型産業 | 自然資源から工業用の基礎素材を生産する。大規模な設備が必要な装置産業で、景気変動の影響を受けやすい。 | 鉄鋼、化学、非鉄金属、セメントなど |

| 生活関連型産業 | 衣食住に関わる身近な消費財を生産する。需要が比較的安定しており、消費者のニーズの変化に影響されやすい。 | 食品、飲料、繊維、家具、紙・パルプなど |

それぞれの分類について、具体的な特徴と仕事のイメージを見ていきましょう。

加工組立型産業

加工組立型産業は、素材型産業などから供給された部品や材料を、文字通り「加工」し「組み立てる」ことで、完成品(最終製品)を生産する産業です。自動車、スマートフォン、パソコン、家電製品、工作機械など、私たちの身の回りにある多くの工業製品がこのカテゴリーに属します。

この産業の最大の特徴は、非常に多くの部品から製品が構成されている点です。例えば、一台の自動車は約3万点の部品から、一台のスマートフォンにも数千点の部品が使われていると言われます。そのため、自社で全ての部品を作るのではなく、国内外の多数の部品メーカー(サプライヤー)から部品を調達し、それらを自社工場で精密に組み立てるという生産方式が一般的です。

この複雑なサプライチェーンを効率的に管理する「生産管理」や、高品質な部品を安定的に調達する「購買・資材調達」といった職種の重要性が非常に高いのが特徴です。また、最終製品を消費者に届けるため、製品の魅力を企画する「商品企画」、機能やデザインを具体化する「設計」、そして販売戦略を練る「営業・マーケティング」まで、幅広い職種が連携して一つの製品を生み出しています。

技術面では、常に新しい機能や性能が求められるため、最先端技術を取り入れた「研究・開発」が活発に行われます。近年では、IoTやAIといったデジタル技術を駆使して、製品そのものに新たな付加価値を与えたり(コネクテッドカーなど)、生産ラインを自動化・効率化したりする動き(スマートファクトリー)が加速しています。

素材型産業

素材型産業は、鉄鉱石、原油、石灰石、木材パルプといった自然界に存在する資源を原料として、他の産業で使用される基礎的な「素材」を生産する産業です。鉄鋼、化学製品、非鉄金属(アルミニウムや銅など)、セメント、ガラス、紙などがこれにあたります。

この産業は、川の流れに例えると「川上」に位置し、加工組立型産業をはじめとする「川下」の産業に素材を供給する役割を担っています。そのため、素材型産業の動向は、経済全体の景気変動の影響を受けやすいという特徴があります。

生産プロセスの特徴としては、「装置産業」であることが挙げられます。鉄を作るための高炉や、石油を精製するためのプラントなど、巨大で高額な生産設備が必要不可欠です。これらの設備は24時間365日連続で稼働させることが最も効率的であるため、多くの工場では交代制勤務が敷かれています。一度設備を止めてしまうと、再稼働に莫大なコストと時間がかかるため、安定稼働を維持するための「生産技術」や「設備保全」といった仕事が極めて重要になります。

また、素材の品質は最終製品の品質を大きく左右するため、厳格な「品質管理」が求められます。化学反応や物理的変化を精密にコントロールし、顧客の要求するスペック通りの素材を安定的に生産する高度な技術力が、この産業の競争力の源泉です。近年では、省エネルギー化や二酸化炭素排出量の削減といった環境問題への対応も、重要な経営課題となっています。

生活関連型産業

生活関連型産業は、私たちの日常生活に直接関わる、衣食住を中心とした製品を生産する産業です。食品、飲料、衣類(繊維)、家具、紙製品(ティッシュペーパーやノートなど)、印刷物などが含まれます。

この産業の製品は、景気の良し悪しに関わらず一定の需要が見込める生活必需品が多いため、他の産業に比べて需要が比較的安定しているという特徴があります。一方で、消費者の好みやライフスタイルの変化、流行に大きく影響されるため、市場のニーズを的確に捉えた「商品企画」や「マーケティング」が非常に重要です。

生産面では、一つの製品を大量に生産するケースもありますが、消費者の多様なニーズに応えるために「多品種少量生産」が求められることも少なくありません。例えば、季節限定のフレーバーのお菓子や、毎シーズンデザインが変わる衣料品などがその典型です。そのため、生産計画を柔軟に変更できる、小回りの利く生産体制が求められます。

また、特に食品や医薬品(化学工業の一部)など、人の口に入ったり健康に関わったりする製品を扱う業種では、極めて高いレベルの「品質管理」と衛生管理が不可欠です。異物混入や品質劣化を防ぐための厳格なルールが定められており、安全・安心な製品を消費者に届けるという強い責任感が求められます。

このように、3つの分類はそれぞれ異なる特徴を持っています。自分がどのような環境で、どのような役割を果たしたいのかを考える上で、この分類は一つの大きなヒントになるでしょう。

製造業の全24業種一覧

日本の行政統計で用いられる「日本標準産業分類」では、製造業は24の業種に細分化されています。ここでは、前述した「生活関連型」「素材型」「加工組立型」の3つの分類に沿って、全24業種を一覧でご紹介します。それぞれの業種がどのような製品を作り、どのような特徴を持っているのかを見ていきましょう。

生活関連型の製造業

私たちの暮らしに最も身近な製品を供給する産業群です。

食料品製造業

パン、菓子、冷凍食品、乳製品、食肉加工品、水産加工品など、あらゆる食料品を製造します。人々の生活に不可欠であり、景気変動の影響を受けにくい安定した業種ですが、食の安全や健康志向への対応が常に求められます。

飲料・たばこ・飼料製造業

清涼飲料水、茶、コーヒー、酒類などの飲料のほか、たばこ、家畜用の飼料を製造します。ブランド力やマーケティング戦略が重要となる業種です。

繊維工業

天然繊維や化学繊維から糸を紡ぎ、布地を織り、衣類や寝具、カーテン、産業用資材(自動車のエアバッグなど)を製造します。ファッションの流行に左右されるアパレル分野と、機能性が重視される産業用分野があります。

木材・木製品製造業

国内外から調達した原木を加工し、製材品(柱や板など)、合板、木材チップなどを製造します。家具や紙の原料となる素材を供給する、林業と密接に関連した業種です。

家具・装備品製造業

木製や金属製の机、椅子、タンスといった家庭用・オフィス用家具や、宗教用具、建具などを製造します。デザイン性や機能性が重視され、オーダーメイド生産も多いのが特徴です。

パルプ・紙・紙加工品製造業

木材チップや古紙を原料に、新聞用紙、印刷用紙、段ボール、ティッシュペーパー、紙おむつなどを製造します。大規模な装置を必要とする素材産業の側面も持っています。

印刷・同関連業

書籍、雑誌、新聞、カタログ、ポスターなどの印刷物を製造します。近年はデジタル化の進展により、Webコンテンツ制作や電子書籍など、事業の多角化が進んでいます。

なめし革・同製品・毛皮製造業

動物の皮を加工して「なめし革」を製造し、それを用いて靴、かばん、ハンドバッグ、革製衣類などを製造します。職人の技術が重要となる業種です。

素材型の製造業

あらゆる産業の基礎となる素材を生産する、経済の土台を支える産業群です。

化学工業

基礎化学品(エチレンなど)、合成樹脂(プラスチック)、合成ゴム、医薬品、化粧品、洗剤、塗料、農薬など、極めて多岐にわたる製品を化学反応を利用して製造します。日本の製造業の中でも付加価値額が大きい重要な業種の一つです。

石油製品・石炭製品製造業

原油を精製してガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルトなどを製造します。また、石炭からコークスなどを製造します。エネルギー供給を担う、国のインフラに不可欠な産業です。

プラスチック製品製造業

化学工業から供給されるプラスチック原料を加工し、食品容器、ペットボトル、包装フィルム、自動車部品、家電製品の筐体(ケース)などを製造します。軽量で加工しやすい特性から、用途は非常に広範です。

ゴム製品製造業

自動車用タイヤ・チューブを筆頭に、工業用ベルト、ホース、防振ゴムなど、様々なゴム製品を製造します。特にタイヤは自動車産業と密接に結びついています。

窯業・土石製品製造業

粘土や石灰石などの窯業原料を高温で処理し、セメント、コンクリート製品、板ガラス、陶磁器、耐火物、炭素製品などを製造します。建設・土木業界と深い関わりを持ちます。

鉄鋼業

鉄鉱石を原料に高炉で鉄を作り、それを精錬して様々な種類の鋼材(鋼板、形鋼、棒鋼など)を製造します。自動車、建設、造船、電気機械など、あらゆる産業に素材を供給する「産業のコメ」とも呼ばれる基幹産業です。

非鉄金属製造業

鉄以外の金属(アルミニウム、銅、亜鉛、鉛、金、銀、チタン、レアメタルなど)を鉱石から製錬したり、リサイクル原料から再生したりして、地金や加工品を製造します。軽量化が求められる輸送機器や、導電性が重要な電子部品などに不可欠な素材です。

金属製品製造業

鉄鋼業や非鉄金属製造業から供給された金属材料を加工し、金属缶、橋梁、鉄骨、建築用金属製品(サッシ、ドア)、ボルト、ナット、ばね、工具などを製造します。非常に幅広い製品分野を持つ業種です。

加工組立型の製造業

素材や部品を組み立てて、高度な機能を持つ最終製品を生み出す産業群です。

はん用機械器具製造業

特定の産業分野に限定されず、様々な用途で使われる汎用的な機械や装置を製造します。ボイラー、ポンプ、コンプレッサー、クレーン、エレベーター、冷凍空調機器などが含まれます。

生産用機械器具製造業

他の製造業の工場などで、モノを作るために使われる機械(マザーマシン)を製造します。工作機械、半導体製造装置、液晶パネル製造装置、産業用ロボットなど、日本の技術力の高さを示す代表的な業種です。

業務用機械器具製造業

事務用機械(複写機など)、計量器、測定器、医療用機械器具、光学機械(カメラ、顕微鏡)、武器などを製造します。専門性が高く、精密な技術が求められます。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

半導体、集積回路(IC)、液晶パネル、コンデンサ、抵抗器、プリント回路基板など、あらゆる電子機器の心臓部となる部品を製造します。技術革新のスピードが非常に速い業種です。

電気機械器具製造業

発電機、電動機、変圧器といった産業用電気機械や、冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家庭用電化製品、照明器具、電池などを製造します。

情報通信機械器具製造業

スマートフォン、パソコン、サーバー、ルーターなどの通信・情報処理機器や、テレビ、ラジオ、カーナビなどの映像・音響機器を製造します。現代社会のICTインフラを支える重要な業種です。

輸送用機械器具製造業

自動車・同付属品、鉄道車両、船舶、航空機、自転車などを製造します。関連産業への経済波及効果が非常に大きく、日本の製造業を代表する花形産業です。

その他の製造業

上記のいずれにも分類されない製造業です。楽器、玩具、スポーツ用品、文房具、貴金属・宝飾品などが含まれます。

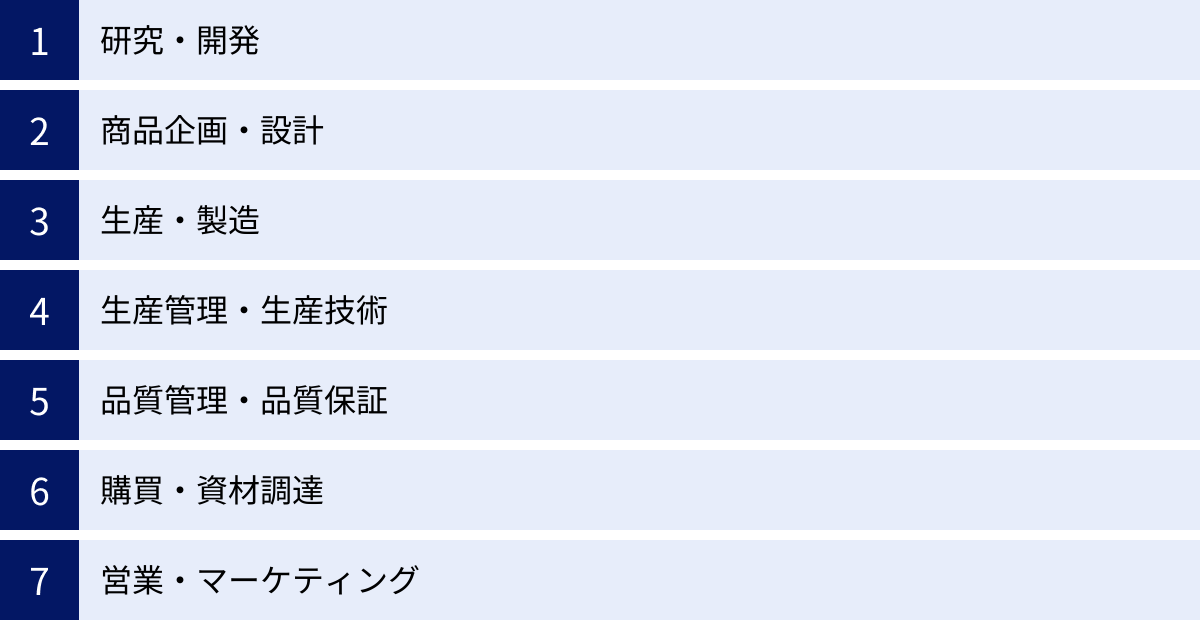

製造業の主な職種と仕事内容

製造業と聞くと、工場のラインで作業する姿を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実際には多種多様な職種が存在し、それぞれの専門性を発揮して一つの製品を生み出しています。ここでは、製品が企画されてから顧客の手に渡るまでのプロセスに沿って、代表的な職種とその仕事内容を紹介します。

研究・開発

「0から1を生み出す」頭脳の役割を担うのが研究・開発職です。世の中にまだない新しい技術や素材を生み出す「研究」と、その研究成果を応用して具体的な製品に結びつける「開発」に分かれます。数年後、数十年後を見据えた基礎研究から、既存製品の改良や新機能の追加といった応用開発まで、その領域は広範です。化学、物理、情報工学、機械工学といった理系の専門知識が求められ、常に最新の技術動向を追いかける探求心や、失敗を恐れずに挑戦し続ける粘り強さが必要です。

商品企画・設計

研究・開発で生まれた技術の種や、市場のニーズを基に、「どのような製品を作るか」を考え、その仕様やデザインを具体化する職種です。市場調査や競合分析を行うマーケティング部門と連携し、製品のコンセプト(ターゲット顧客、価格、機能、デザインなど)を決定するのが「商品企画」です。そして、そのコンセプトに基づき、製品の構造、部品、材質などを詳細に決定し、CAD(Computer-Aided Design)などのツールを使って図面を作成するのが「設計」です。デザイン性や機能性はもちろん、コストや生産のしやすさ、安全性など、多角的な視点が求められます。

生産・製造

設計図を基に、実際に「モノ」を形にする現場の主役です。工場の生産ラインで部品の組立や加工を行う「ライン作業」、NC旋盤やマシニングセンタといった工作機械を操作して精密な加工を行う「機械オペレーター」、設備の点検や修理を行う「設備保全」など、様々な役割があります。マニュアルに沿って正確に作業をこなす実直さや集中力、そしてチームで協力して目標を達成するための協調性が重要です。

生産管理・生産技術

工場の生産活動全体を最適化し、「QCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)の実現」を目指す重要な役割を担います。

「生産管理」は、受注状況や在庫量を基に生産計画を立案し、必要な資材の発注や人員配置、進捗管理を行います。いわば工場の司令塔です。

一方、「生産技術」は、より効率的で高品質なモノづくりを実現するための生産プロセスを構築・改善する仕事です。新しい生産設備の導入検討、生産ラインのレイアウト設計、作業工程の改善による生産性向上などを担います。モノづくりのプロセスそのものに深く関わる、非常に専門性の高い職種です。

品質管理・品質保証

製品が定められた品質基準を満たしていることを保証し、顧客からの信頼を守るための最後の砦です。

「品質管理」は、製造工程の各段階で、原材料、中間品、完成品が規格通りに作られているかを検査・測定し、不良品の発生を防ぐ役割を担います。統計的な手法(SQC:Statistical Quality Control)を用いてデータを分析し、問題の原因を特定して製造部門にフィードバックします。

「品質保証」は、完成した製品が出荷できる品質であることを最終的に保証するだけでなく、顧客からのクレーム対応や、品質マネジメントシステム(ISO9001など)の構築・運用まで、より広い視点で品質に関わる業務を担当します。

購買・資材調達

製品を作るために必要な原材料や部品を、世界中のサプライヤーから最適な条件で調達してくる仕事です。単に安く買うだけでなく、求める品質をクリアしているか(品質)、必要な時にきちんと届くか(納期)という点を総合的に判断し、サプライヤーとの交渉や関係構築を行います。グローバルに事業展開する企業では、語学力や国際的な商習慣の知識も求められます。安定した生産活動を支える、縁の下の力持ち的な存在です。

営業・マーケティング

完成した製品を顧客に届け、会社の売上を創出するフロントラインの役割です。

「営業」は、個人顧客(BtoC)や法人顧客(BtoB)に対して製品の提案・販売を行います。特にBtoB営業では、顧客の抱える課題を自社製品でどのように解決できるかを提案する、高度な技術知識とコンサルティング能力が求められます。

「マーケティング」は、市場調査、広告宣伝、販売促進活動などを通じて、製品が売れる仕組みを作ります。顧客のニーズを分析し、それを商品企画や開発部門にフィードバックするという重要な役割も担っています。

製造業の平均年収

就職や転職を考える上で、年収は重要な要素の一つです。製造業の平均年収は、日本の全産業の平均と比較してどのような水準にあるのでしょうか。

国税庁が発表している「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均給与が458万円であるのに対し、製造業の平均給与は533万円となっています。これは、全14業種の中で「電気・ガス・熱供給・水道業」(747万円)、「金融業、保険業」(656万円)、「情報通信業」(632万円)に次いで4番目に高い水準です。このことから、製造業は比較的高い給与水準にある産業だと言えます。(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

| 産業分類 | 平均給与 |

|---|---|

| 製造業 | 533万円 |

| 建設業 | 529万円 |

| 情報通信業 | 632万円 |

| 運輸業、郵便業 | 470万円 |

| 卸売業、小売業 | 410万円 |

| 金融業、保険業 | 656万円 |

| 不動産業、物品賃貸業 | 450万円 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 268万円 |

| 全産業平均 | 458万円 |

| (上記は主要産業を抜粋) |

ただし、これはあくまで「製造業」という大きな括りでの平均値です。製造業と一口に言っても、前述の通り24もの多様な業種が存在し、業種や企業規模、職種、年齢、個人のスキルによって年収は大きく異なります。

一般的に、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、輸送用機械器具製造業(特に自動車)、生産用機械器具製造業(半導体製造装置など)といった、高い技術力や大規模な設備投資を必要とする業種は、年収水準が高い傾向にあります。一方で、労働集約的な側面が強い業種や、競争が激しい業種では、平均を下回るケースもあります。

また、企業規模別に見ると、やはり資本金10億円以上の大企業の年収が高くなる傾向が顕著です。大企業は基本給に加えて賞与(ボーナス)や各種手当が充実していることが多いため、中小企業との間に差が生まれやすくなります。

年収を上げるためのキャリアパスとしては、以下のようなものが考えられます。

- 専門性を高める: 特定の技術分野で誰にも負けないスキルを身につけ、技術専門職としてのキャリアを歩む。

- マネジメント職を目指す: 現場のリーダーから係長、課長、部長へと昇進し、管理職として組織を率いる。

- 年収水準の高い業種・企業へ転職する: 自身のスキルや経験を活かして、より成長性が高く、待遇の良い業界や企業へ移る。

- 需要の高いスキルを習得する: AI、IoT、データサイエンスといった、今後の製造業でますます重要となるデジタル関連のスキルを身につける。

製造業は、安定した経営基盤を持つ企業が多く、着実に経験を積み、スキルを磨いていくことで、安定した収入とキャリアアップを目指せる産業であると言えるでしょう。

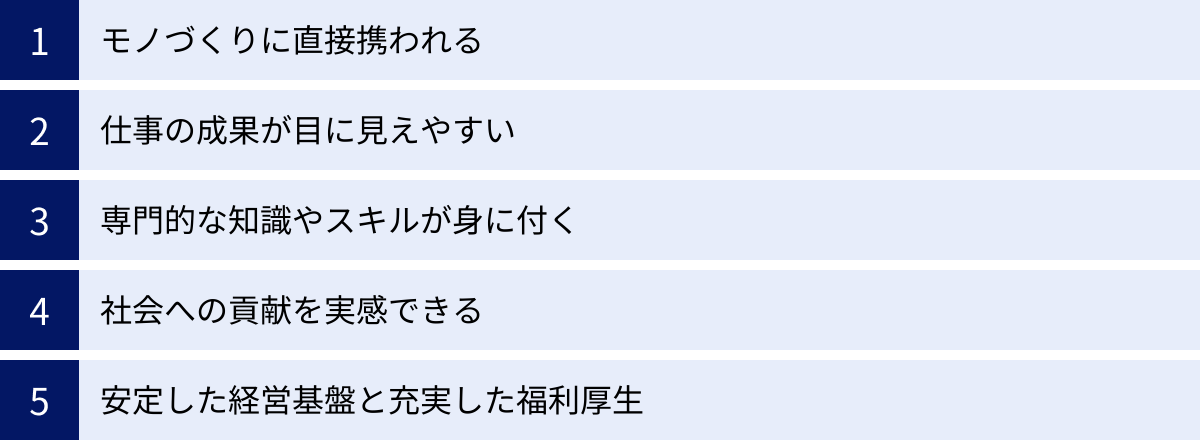

製造業で働く5つの魅力・やりがい

給与や安定性だけでなく、製造業には働く人を惹きつける多くの魅力ややりがいがあります。ここでは、代表的な5つのポイントをご紹介します。

① モノづくりに直接携われる

製造業で働く最大の魅力は、何と言っても「モノづくり」そのものに直接関われることです。自分のアイデアや工夫、チームの努力が、目に見える「製品」という形になるプロセスは、他の産業ではなかなか味わえない大きな喜びと達成感をもたらします。設計図が立体的な部品になり、それらが組み合わさって一つの完成品になった時の感動は、モノづくりに携わる者にとって何物にも代えがたいものです。自分が開発や製造に関わった自動車が街を走り、スマートフォンが人々の手に渡り、食品が食卓に並ぶ。その光景は、仕事への誇りとモチベーションに繋がります。

② 仕事の成果が目に見えやすい

製造業の仕事は、その成果が物理的な製品や具体的な数値として現れるため、非常に分かりやすいという特徴があります。例えば、生産技術の担当者が工程を改善すれば、生産性が向上し、不良品の発生率が低下するといった成果がデータで明確に示されます。品質管理の担当者が新たな検査方法を導入すれば、品質の安定性が向上します。このように、自分の仕事の貢献度が客観的な指標で可視化されるため、目標設定がしやすく、改善へのモチベーションを維持しやすい環境です。日々の努力が具体的な成果として実感できることは、大きなやりがいとなります。

③ 専門的な知識やスキルが身に付く

製造業は、機械、電気、電子、情報、化学、材料工学など、様々な分野の専門知識が結集した産業です。そのため、仕事を通じて特定の分野における深い専門知識や高度な技術スキルを習得できます。CADを使った設計スキル、プログラミングによる機械制御、精密な測定機器の操作、特定の素材に関する深い知見など、一度身につければ自身の市場価値を高める強力な武器となります。また、多くの企業では資格取得支援制度や研修制度が充実しており、継続的に学び、成長できる環境が整っています。自身の専門性を追求し、プロフェッショナルとしてキャリアを築きたい人にとって、製造業は非常に魅力的なフィールドです。

④ 社会への貢献を実感できる

製造業が作り出す製品は、人々の生活を便利で豊かにし、社会インフラを支え、経済活動の基盤となっています。自動車や鉄道は人々の移動を支え、発電設備はエネルギーを供給し、医療機器は人々の命を救います。半導体は現代社会のあらゆるデジタル機器に不可欠です。このように、自分の仕事が社会の様々な場面で役立ち、人々の暮らしを支えているという実感は、大きな誇りと使命感に繋がります。特に、社会的な課題(環境問題、エネルギー問題、高齢化など)を解決するような製品の開発に携わることは、仕事を通じて社会に貢献しているという強いやりがいを感じさせてくれます。

⑤ 安定した経営基盤と充実した福利厚生

日本の製造業には、グローバルに事業を展開する大手企業や、特定の分野で高いシェアを誇る優良な中小企業が数多く存在します。こうした企業は、一般的に経営基盤が安定しており、長期的な視点で事業や人材育成に取り組んでいます。また、歴史的に労働組合の組織率が高いこともあり、従業員の働きやすい環境づくりに力を入れている企業が多いのも特徴です。昇給や賞与といった給与制度はもちろん、住宅手当、家族手当、退職金制度、各種休暇制度といった福利厚生が充実している傾向があります。ワークライフバランスを重視しながら、安心して長く働ける環境が整っていることは、製造業の大きな魅力の一つです。

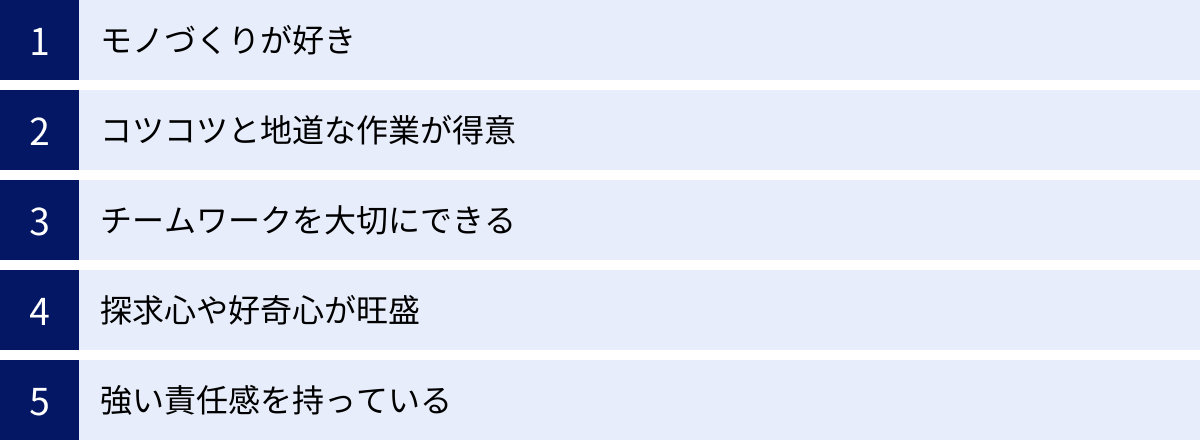

製造業に向いている人の5つの特徴

多岐にわたる職種がある製造業ですが、共通して求められる資質や向いている人の特徴があります。ここでは、5つの代表的な特徴を挙げます。

① モノづくりが好き

何よりもまず、「モノづくり」に対する純粋な興味や愛情があることが、製造業で働く上での最も大切な素養です。製品がどのような仕組みで動いているのか、どのような材料や技術でできているのかといったことに知的好奇心を持てる人は、仕事そのものを楽しむことができます。この「好き」という気持ちが、困難な課題に直面した時の粘り強さや、新しい知識を吸収しようとする学習意欲の源泉となります。プラモデル作りや機械いじり、DIYが好きな人は、その興味を仕事に活かせる可能性が高いでしょう。

② コツコツと地道な作業が得意

華やかな製品の裏側には、無数の地道な作業の積み重ねがあります。研究開発における膨大なデータの分析、設計におけるミクロン単位での調整、製造現場での正確な繰り返し作業、品質管理における徹底した検査など、製造業の多くの仕事は、忍耐強くコツコツと物事に取り組む姿勢が求められます。すぐに結果が出なくても諦めずに試行錯誤を続けられる人や、一つのことに集中して黙々と取り組むのが得意な人は、製造業の様々な場面でその強みを発揮できます。

③ チームワークを大切にできる

一つの製品は、決して一人の力では作れません。研究、企画、設計、調達、製造、品質管理、営業といった様々な部門の多くの人々が、それぞれの役割を果たし、連携することで初めて完成します。そのため、自分の役割を責任をもって果たすと同時に、他のメンバーと円滑にコミュニケーションを取り、協力し合う「チームワーク」の精神が不可欠です。報告・連絡・相談を徹底し、異なる意見にも耳を傾け、共通の目標に向かって一丸となれる協調性は、製造業で働く上で非常に重要な資質です。

④ 探求心や好奇心が旺盛

製造業の世界は、技術革新の連続です。昨日までの常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。このような変化の激しい環境で活躍するためには、現状に満足せず、「なぜだろう?」「もっと良くするにはどうすればいいか?」と常に考える探求心や好奇心が欠かせません。新しい技術や情報にアンテナを張り、積極的に学び続ける姿勢が、自身の成長と会社の競争力強化に繋がります。問題の本質を見極め、改善策を考え、実行に移すというサイクルを回せる人は、特に技術職や企画職で高く評価されます。

⑤ 強い責任感を持っている

製造業が供給する製品は、時に人の安全や生命に直接関わることがあります。自動車のブレーキ、医薬品、食品、建物の構造部材など、ほんのわずかな欠陥が重大な事故に繋がる可能性がある製品は少なくありません。そのため、自分の仕事が顧客や社会に与える影響の大きさを自覚し、一つひとつの業務に真摯に取り組む強い責任感が求められます。定められたルールや手順を遵守し、品質に決して妥協しないというプロ意識は、製造業で働くすべての人に共通して必要な心構えです。

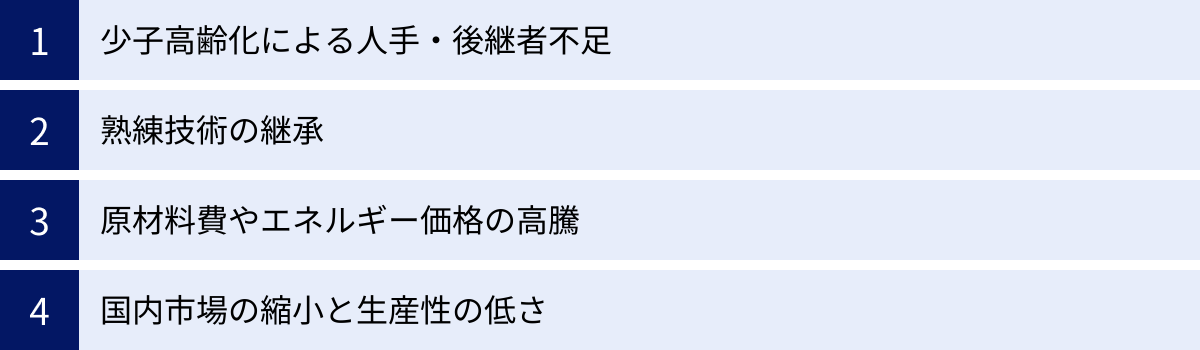

製造業が抱える4つの課題

日本の経済を長年支えてきた製造業ですが、現在、国内外の環境変化に伴う様々な課題に直面しています。ここでは、代表的な4つの課題について解説します。

① 少子高齢化による人手・後継者不足

日本全体の課題である少子高齢化は、製造業においても深刻な影響を及ぼしています。特に、生産現場を支える技能労働者の不足と高齢化は喫緊の課題です。経済産業省の「ものづくり白書」でも、製造業における人手不足が指摘され続けています。若年層の就業者が減少する一方で、団塊の世代が引退時期を迎え、人手不足に拍車をかけています。この問題は、企業の規模が小さいほど深刻であり、事業の継続を断念せざるを得ない中小企業も少なくありません。

② 熟練技術の継承

人手不足と関連して、ベテラン技術者が長年の経験を通じて培ってきた「熟練技術」や「技能」の継承も大きな課題となっています。これらの技術は、マニュアル化が難しい「暗黙知」であることが多く、言葉や文章だけで若手に伝えるのは困難です。勘やコツといった感覚的な要素を含む高度な技術が失われてしまえば、製品の品質維持や国際競争力の低下に直結します。OJT(On-the-Job Training)によるマンツーマンでの指導に加え、近年ではAIやAR(拡張現実)といったデジタル技術を活用して、技能継承を支援する取り組みも始まっています。

③ 原材料費やエネルギー価格の高騰

製造業は、製品を作るために大量の原材料やエネルギーを消費します。しかし、近年、地政学的なリスクの高まりや世界的なインフレ、為替の変動などにより、原油をはじめとするエネルギー価格や、鉄鉱石、非鉄金属、化学原料などの原材料価格が大幅に高騰しています。コストが増加しても、それを容易に製品価格に転嫁(値上げ)できない企業も多く、収益を圧迫する大きな要因となっています。省エネルギー設備の導入や、原材料の代替、サプライヤーの多様化といったコスト削減努力が、あらゆる企業に求められています。

④ 国内市場の縮小と生産性の低さ

日本の人口減少は、国内市場の長期的な縮小を意味します。特に、自動車や家電、食品といった消費者向けの製品を主力とする企業にとって、国内需要の先細りは大きな脅威です。新たな収益源を求めて海外市場への展開が不可欠となっていますが、グローバルな競争はますます激化しています。

また、日本の製造業の労働生産性(従業員一人当たりの付加価値額)は、欧米の主要国と比較して必ずしも高くないという課題も指摘されています。デジタル化の遅れや旧態依然とした生産プロセスが、生産性向上の足かせとなっているケースも見られます。

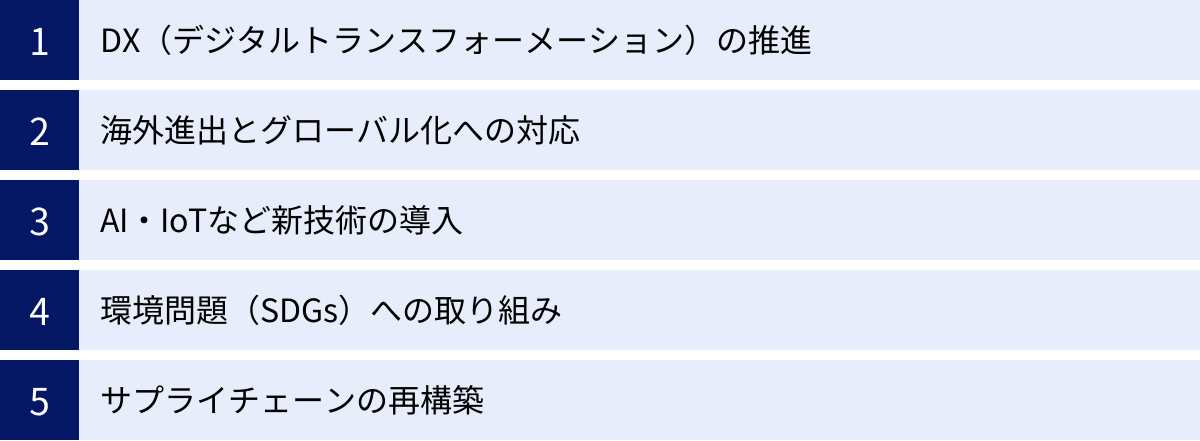

製造業の将来性と今後の5つの動向

多くの課題を抱える一方で、日本の製造業はそれらを乗り越え、新たな成長を遂げるための変革期にあります。ここでは、製造業の未来を形作る5つの重要な動向について解説します。

① DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

前述の課題を解決する鍵として、最も注目されているのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。これは、単にITツールを導入するだけでなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革しようとする取り組みです。

具体的には、AIやIoTを活用して工場を「スマートファクトリー」化し、生産性の向上や省人化を実現したり、設計から製造、販売までの全データを連携させて開発リードタイムを短縮したり、蓄積されたデータを分析して新たなサービスを生み出したりする動きが加速しています。DXは、人手不足や生産性の課題を克服し、新たな競争力を生み出すための不可欠な戦略となっています。

② 海外進出とグローバル化への対応

縮小する国内市場を補い、持続的な成長を続けるためには、成長著しい海外市場、特にアジアをはじめとする新興国への展開がますます重要になります。単に製品を輸出するだけでなく、現地のニーズに合わせて製品を開発・生産する「地産地消」の体制を構築する動きが活発化しています。これにより、為替リスクの低減やサプライチェーンの強靭化にも繋がります。今後は、多様な文化や価値観を理解し、グローバルな舞台で活躍できる人材の育成が急務となります。

③ AI・IoTなど新技術の導入

AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった先端技術は、製造業のあり方を根本から変えるポテンシャルを秘めています。例えば、IoTセンサーで収集した稼働データをAIが分析し、設備の故障を予知する「予知保全」や、AIによる画像認識で製品の傷や汚れを自動検出する「外観検査の自動化」、産業用ロボットのさらなる活用による自動化・省人化などが急速に普及しつつあります。これらの新技術をいかに使いこなし、自社の強みと結びつけるかが、企業の未来を左右します。

④ 環境問題(SDGs)への取り組み

世界的な潮流であるSDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)への対応は、もはや企業の社会的責任(CSR)というだけでなく、事業継続のための必須条件となりつつあります。製造プロセスにおける省エネルギー化やCO2排出量の削減、廃棄物ゼロを目指すサーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行、環境に配慮した製品の開発などが求められます。こうした環境への取り組みは、新たなビジネスチャンスを生み出し、企業価値を高める重要な要素となっています。

⑤ サプライチェーンの再構築

新型コロナウイルスの感染拡大や国際情勢の不安定化は、特定の国や地域に依存するサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。この教訓から、多くの企業が不測の事態にも強い、強靭(レジリエント)なサプライチェーンの再構築に取り組んでいます。生産拠点を国内に回帰させたり、一国集中から複数の国へ分散させたり、調達先を多様化したりする動きが進んでいます。安定した生産体制を維持し、事業継続リスクを低減するための重要な経営課題です。

これらの動向は、製造業が大きな変革の時代にあることを示しています。古い産業というイメージは過去のものであり、未来に向けてダイナミックに変化し、新たな価値を創造し続けるエキサイティングなフィールドへと進化しているのです。

まとめ

本記事では、日本の基幹産業である製造業について、その定義から3つの分類、全24業種の紹介、多様な職種、働く魅力、そして未来の展望まで、包括的に解説してきました。

製造業は、原材料を加工して製品を生み出すことで、私たちの生活と社会を根底から支える重要な産業です。その領域は「加工組立型」「素材型」「生活関連型」に大別され、自動車や半導体、食品、医薬品など、極めて多岐にわたる業種で構成されています。

研究開発から設計、製造、品質管理、営業まで、様々な専門性を持つ職種が連携することで一つの製品が生み出され、そこには「モノづくりに携わる喜び」や「目に見える成果」、「社会への貢献」といった、大きなやりがいが存在します。

一方で、人手不足や技術継承、コスト高騰といった課題に直面しているのも事実です。しかし、日本の製造業は、DXの推進、AI・IoTといった新技術の導入、グローバル化、SDGsへの対応といった大きな変革の波に乗り、これらの課題を克服しようとしています。

製造業は、決して過去の産業ではありません。むしろ、技術革新の最前線で、未来の社会を形作る大きな可能性を秘めた、ダイナミックなフィールドです。この記事が、製造業という奥深い世界への理解を深め、皆さんのキャリアを考える一助となれば幸いです。