私たちの食生活に欠かせない、パンやお弁当、お菓子、飲料などの食品。これらがどのように作られているか、考えたことはありますか?その製造を担っているのが「食品製造業」です。

食品製造業の仕事は、私たちの生活に密接に関わるとても重要な役割を担っています。一方で、「きつい」「単純作業ばかり」といったイメージを持つ人も少なくないかもしれません。

この記事では、食品製造業の仕事に興味がある方、転職を考えている方に向けて、その具体的な仕事内容から、「きつい」と言われる理由、そしてそれを上回る大きなやりがいまで、徹底的に解説します。

この記事を読めば、食品製造業が自分に向いている仕事なのか、未経験からでも挑戦できるのか、そして将来性はどうなのかといった疑問が解消されるはずです。あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。

目次

食品製造業とは

食品製造業とは、農産物、畜産物、水産物などの原材料を仕入れ、それらを加工・調理することで、消費者が直接食べられる、あるいは調理して食べられる製品を生産する産業のことです。私たちが日常的にスーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店などで目にする、ありとあらゆる「食」に関連する製品が、この産業によって生み出されています。

具体的には、パンや麺類、菓子類、乳製品、冷凍食品、レトルト食品、調味料、清涼飲料水、アルコール飲料など、その範囲は非常に多岐にわたります。人々の食生活を根底から支える、まさに社会インフラとも言える重要な産業です。

日本の産業全体における食品製造業の位置づけを見ても、その重要性は明らかです。製造業全体の付加価値額において、食品製造業は輸送用機械器具工業、化学工業、生産用機械器具工業などに次ぐ規模を誇り、日本の経済を支える基幹産業の一つとなっています。また、就業者数も非常に多く、多くの人々の雇用を生み出している点も特徴です。参照:経済産業省「2024年経済産業政策の重点」

食品製造業の大きな特徴は、景気の変動を受けにくい「ディフェンシブ産業」であることです。食は人間が生きていく上で不可欠なものであり、景気が後退しても食料品の需要がゼロになることはありません。そのため、他の産業に比べて需要が安定しており、比較的、雇用の安定性が高い業界と言えるでしょう。

この業界は、大きく分けて二つのタイプに分類できます。一つは、大規模な工場で特定の商品を大量生産する企業です。例えば、全国展開する大手製パン会社や飲料メーカーなどがこれにあたります。オートメーション化された最新鋭の設備を導入し、効率的に製品を生み出しています。

もう一つは、地域に根ざした中小企業や、特定の分野に特化した専門性の高い企業です。例えば、地元の特産品を使った漬物やジャムを製造する会社、あるいは特定のニーズに応えるアレルギー対応食品や健康志向の食品を開発・製造する会社などです。こうした企業では、手作業の工程が多く残っていたり、多品種少量生産に対応していたりと、大手とはまた違った特色があります。

このように、一口に食品製造業と言っても、扱う製品や企業の規模、働き方は様々です。だからこそ、自分の興味や適性に合った職場を見つけやすい業界とも言えます。この記事では、こうした多岐にわたる食品製造業の世界を、仕事内容からやりがい、将来性まで、多角的に掘り下げていきます。

食品製造業の主な仕事内容

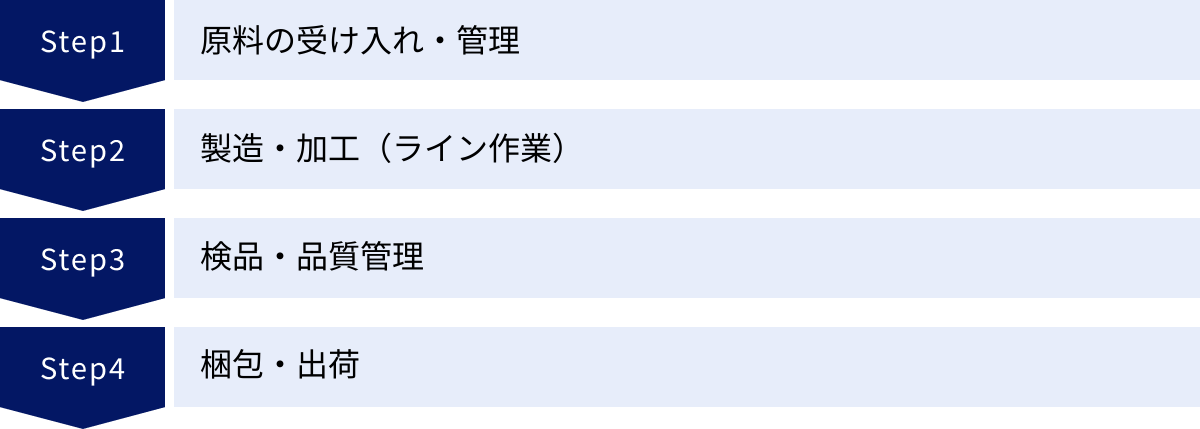

食品製造業の仕事は、製品が完成して出荷されるまで、いくつかの工程に分かれています。ここでは、代表的な4つの工程「原料の受け入れ・管理」「製造・加工」「検品・品質管理」「梱包・出荷」について、具体的な作業内容を詳しく見ていきましょう。

原料の受け入れ・管理

食品製造のスタート地点となるのが、製品の元となる原材料を受け入れ、適切に管理する工程です。この最初のステップが、最終的な製品の品質を大きく左右するため、非常に重要な役割を担っています。

主な作業は、工場にトラックで運ばれてきた原材料(例えば、小麦粉、砂糖、野菜、肉、魚など)の荷下ろしから始まります。原材料の種類によっては、フォークリフトを使ってパレットごと降ろすこともあれば、手作業で一つひとつ運ぶこともあります。

荷下ろしが終わると、次に発注通りの品物か、数量は合っているか、そして品質に問題はないかを厳しくチェックします。品質チェックでは、野菜や果物であれば傷みや腐敗がないか、冷凍品であれば適切に冷凍されているかなどを確認します。この時点で異常が見つかれば、受け入れを拒否し、 supplier に連絡を取ることもあります。

検査をクリアした原材料は、決められた保管場所へと運ばれます。常温で保管するもの、冷蔵庫や冷凍庫で保管するものなど、原材料の特性に応じて最適な環境で管理されます。倉庫内では、先入れ先出し(先に入庫したものから先に出庫する)の原則を徹底し、古い原料が残らないように管理することが重要です。また、アレルギー物質を含む原材料は、他のものと混ざらないように明確に区分けして管理するなど、細心の注意が払われます。

この工程では、体力(特に重量物を扱う場合)や、正確性、そして管理能力が求められます。フォークリフトの運転資格があると、仕事の幅が広がり、重宝されるでしょう。

製造・加工(ライン作業)

「食品工場の仕事」と聞いて多くの人がイメージするのが、この製造・加工の工程ではないでしょうか。受け入れられた原材料を、レシピやマニュアルに沿って実際に製品へと変えていく、ものづくりの中心となる部分です。多くの場合、ベルトコンベアを中心とした「生産ライン」で、複数の作業者がそれぞれの持ち場を担当する「ライン作業」の形態が取られます。

具体的な作業内容は、作る製品によって大きく異なります。

- パン・菓子工場: 小麦粉や砂糖などの原料を計量して巨大なミキサーに投入し、生地を作る。生地を成形機で形を整え、オーブンで焼き上げる。焼きあがったパンにクリームを詰めたり、チョコレートでコーティングしたりする。

- 弁当・惣菜工場: 野菜を洗浄し、機械や手作業でカットする。大きな釜で煮物や炒め物を調理する。炊きあがったご飯やおかずを、決められたレイアウト通りにお弁当箱へ盛り付ける。

- 飲料工場: 原料をタンクで調合し、加熱殺菌する。ボトルや缶に中身を充填し、キャップを閉める。

- 食肉・水産加工工場: 肉の塊をスライスしたり、ミンチにしたりする。魚を三枚におろしたり、切り身にしたりする。下味をつけたり、燻製にしたりする。

これらの作業は、機械が自動で行う部分と、人の手で行う部分に分かれています。機械の操作を担当する「マシンオペレーター」は、機械が正常に動いているかを監視し、設定の調整や簡単なメンテナンスも行います。人の手で行う作業では、スピードと正確性、そしてチームワークが求められます。ライン全体の流れを止めないように、自分の持ち場の作業を時間内に確実にこなす必要があります。

最初は覚えることが多く大変かもしれませんが、作業自体はマニュアル化されていることがほとんどです。一度覚えてしまえば、コツコツと自分の作業に集中できるという側面もあります。

検品・品質管理

製造された食品が、安全基準や品質基準を満たしているかを確認する、極めて重要な工程です。消費者の口に入るものだからこそ、ほんのわずかなミスも許されません。「食の安全」を守る最後の砦とも言えるでしょう。

検品・品質管理の仕事は多岐にわたります。

- 異物混入チェック: 完成した製品や製造途中の製品に、髪の毛や虫、金属片などの異物が混入していないかをチェックします。目視で行う場合もあれば、金属探知機やX線異物検出機といった専用の機械を通して確認する場合もあります。

- 外観・形状チェック: パンやクッキーであれば、焦げすぎていないか、形が崩れていないか。お弁当であれば、盛り付けが乱れていないか、などを確認します。

- 重量チェック: 内容量が規定の範囲内に収まっているかを、計量器で一つひとつ確認します。

- 印字チェック: 賞味期限や消費期限、原材料名などの表示が正しく印字されているか、かすれやズレがないかを確認します。

- 微生物検査・理化学検査: 専門の部署では、製品をサンプリングし、食中毒の原因となる菌がいないかを調べる「微生物検査」や、塩分・糖分・脂質といった成分が規格通りかを分析する「理化学検査」も行います。

これらの作業には、非常に高い集中力と注意力、そして何よりも強い責任感が求められます。少しでも異常を見つけたら、すぐにラインを止めて上司に報告し、原因を究明しなければなりません。地味な作業に見えるかもしれませんが、企業の信頼を支え、消費者の健康を守るという、大きな使命を背負った仕事です。

梱包・出荷

検品をクリアした製品を、消費者の元へ届けるための最終準備を行うのが、梱包・出荷の工程です。製品の価値を損なうことなく、安全かつ効率的に店舗や倉庫へ送り出すための重要な役割を担っています。

まず、完成した製品を個別に包装します。袋詰めやパック詰め、フィルムでのラッピングなど、製品に合わせた方法で包装されます。この後、賞味期限などを印字したラベルを貼り付けます。

次に、個包装された製品を、配送用の段ボール箱に詰めていきます。決められた数量を正確に、そして製品が潰れたり破損したりしないように丁寧に箱詰めします。箱詰めが終わったら、ガムテープで封をし、伝票や識別ラベルを貼り付けます。

最後に、段ボール箱を「パレット」と呼ばれる荷台に積み上げていき、出荷先の倉庫や配送センターへと運びます。ここでもフォークリフトが活躍することが多いです。出荷指示書に基づいて、正しい商品を正しい数量だけピッキングし、トラックに積み込むまでがこの工程の仕事です。

この工程では、スピードと正確性が同時に求められます。一日の出荷量が多い工場では、常に時間に追われながら作業を進めることになります。また、他の作業者と連携してパレットに荷物を積んだり、トラックへの積み込みを行ったりするため、チームワークも重要になります。

食品製造業の仕事がきついと言われる6つの理由

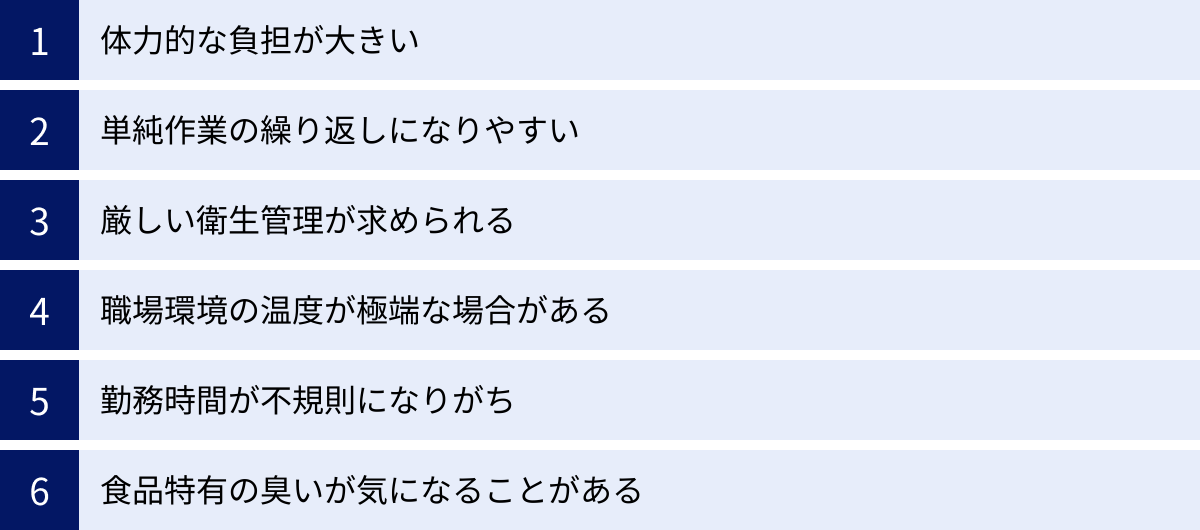

多くの魅力がある一方で、食品製造業の仕事には「きつい」と感じられる側面があるのも事実です。ここでは、なぜそう言われるのか、具体的な6つの理由を掘り下げていきます。これらの点を事前に理解しておくことで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

① 体力的な負担が大きい

食品製造の現場では、体力的な負担を伴う場面が多くあります。これが「きつい」と言われる最も一般的な理由の一つです。

まず、ほとんどの作業が立ち仕事である点です。製造ラインでの加工作業、検品、梱包など、一日の大半を立ったまま過ごすことになります。同じ姿勢で長時間立ち続けるため、足や腰に大きな負担がかかります。特に仕事に慣れないうちは、一日の終わりには足がパンパンにむくんでしまうこともあるでしょう。

次に、重量物の運搬です。原料の受け入れ工程では、20kg以上ある小麦粉や砂糖の袋、野菜や肉が入った重いコンテナなどを手で運ぶことがあります。また、完成した製品を箱詰めし、その段ボールをパレットに積み上げる作業も、かなりの力仕事です。こうした作業は、特に体力に自信がない人にとっては大きな負担となります。

さらに、ライン作業では同じ動作を繰り返すことが多いため、特定の筋肉や関節に負担が集中し、肩こりや腱鞘炎などを引き起こす可能性もあります。

もちろん、全ての職場が力仕事ばかりというわけではありません。検品や盛り付けなど、比較的体への負担が少ない軽作業が中心の職場もあります。しかし、食品製造業で働く上では、ある程度の体力は必要不可欠と言えるでしょう。

② 単純作業の繰り返しになりやすい

製造ラインでの仕事は、特定の単純作業をひたすら繰り返すことが多いという特徴があります。例えば、「流れてくるお弁当に決まったおかずを乗せ続ける」「焼きあがったクッキーを割れていないか確認し続ける」「完成した商品を箱に詰め続ける」といった作業です。

こうした仕事は、一度覚えてしまえば難しいことはなく、黙々と作業に没頭できるというメリットがあります。しかし、人によってはこの単調さが精神的な「きつさ」に繋がることがあります。何時間も同じことの繰り返しに、「飽き」や「退屈さ」を感じてしまうのです。

また、常に同じ作業であるため、仕事を通じた成長やスキルアップを実感しにくいと感じる人もいるかもしれません。「もっとクリエイティブな仕事がしたい」「毎日違うことに挑戦したい」という変化や刺激を求めるタイプの人には、物足りなく感じられる可能性があります。

ただし、単純作業の中にも工夫の余地はあります。どうすればもっと速く、正確にできるか、どうすれば不良品を減らせるか、といった改善点を考えながら取り組むことで、単調な作業にも面白みを見出すことは可能です。

③ 厳しい衛生管理が求められる

食品製造業は、消費者の口に入るものを作るため、あらゆる産業の中でもトップクラスに厳しい衛生管理が求められます。食中毒や異物混入といった事故は、人の健康を害するだけでなく、会社の存続を揺るがす重大な問題に直結するからです。

工場に入る前には、粘着ローラーで全身のホコリを取り、専用の作業着に着替え、帽子とマスクを着用します。さらに、複数回の手洗いとアルコール消毒を徹底し、最後にエアシャワーで目に見えない塵を吹き飛ばしてからでなければ、作業場に入ることはできません。

作業場への私物の持ち込みは厳しく制限され、アクセサリーや腕時計はもちろん、スマートフォンなども持ち込めないのが一般的です。作業中も、定期的な手洗いが義務付けられていたり、床に落ちたものは絶対に拾って使わないといったルールが徹底されています。

こうした徹底した衛生管理は、安全な食品を作る上で絶対に必要不可欠なことです。しかし、そのルールの多さや厳格さから、人によっては「窮屈だ」「面倒くさい」と感じてしまうことがあります。特に、普段から少し大雑把な性格の人にとっては、この厳しさがストレスになるかもしれません。

④ 職場環境の温度が極端な場合がある

扱う食品の種類によって、職場の温度環境が極端なケースがあることも、「きつい」と言われる理由の一つです。

代表的なのが、冷凍食品やアイスクリーム、水産加工品などを扱う工場です。これらの職場では、製品の品質を保つために、室温が常に低温(冷蔵・冷凍)に設定されています。防寒着を着用して作業を行いますが、それでも長時間いると体の芯から冷えてしまいます。冷え性の人にとっては、特に厳しい環境と言えるでしょう。

逆に、パンや焼き菓子、惣菜の調理場など、大きなオーブンや釜を使う職場は、夏場には非常に高温多湿になります。熱気と湿気がこもり、スポットクーラーなどがあっても、汗だくになりながら作業することになります。熱中症のリスクもあり、こまめな水分補給など、自己管理が非常に重要です。

このように、一年を通して快適とは言えない温度環境で働かなければならない可能性があることは、覚悟しておく必要があるでしょう。

⑤ 勤務時間が不規則になりがち

コンビニエンスストアやスーパーマーケットが24時間営業していることからもわかるように、食品の需要は常に存在します。そのため、多くの食品工場は24時間体制で稼働しており、勤務形態は必然的にシフト制となります。

日勤だけでなく、夕方から深夜にかけての「夜勤」や、深夜から早朝にかけての勤務が含まれることも珍しくありません。特に、コンビニ向けの弁当やおにぎり、パンなどを製造する工場では、店舗の配送時間に合わせて深夜から早朝にかけて生産のピークを迎えるため、夜勤が必須となるケースが多くなります。

こうした不規則な勤務は、生活リズムが乱れやすく、体調管理が難しいというデメリットがあります。昼夜逆転の生活に慣れるまでは、日中に眠気を感じたり、体のだるさを感じたりすることもあるでしょう。また、友人や家族と休みを合わせにくく、プライベートの時間を確保するのが難しいと感じる人もいます。

もちろん、全ての工場が24時間稼働というわけではなく、日勤のみの職場もあります。転職や就職を考える際には、求人情報で勤務時間や休日のシステムをしっかりと確認することが非常に重要です。

⑥ 食品特有の臭いが気になることがある

食品を扱う仕事である以上、原材料や製品が発する「臭い」は避けて通れません。この臭いが、人によっては「きつい」と感じる原因になります。

例えば、水産加工工場では魚介類の生臭さが常に漂っていますし、キムチや漬物などの発酵食品を扱う工場では、独特の発酵臭があります。香辛料を多用するカレーやエスニック惣菜の工場では、非常に強い香りが立ち込めています。

こうした臭いは、慣れてしまえば気にならなくなるという人も多いです。しかし、嗅覚が敏感な人や、特定の臭いがどうしても苦手な人にとっては、大きなストレスとなります。作業着に臭いが染みついてしまい、通勤中や帰宅後も気になるというケースもあります。

自分がどんな食品を扱うことになるのか、その臭いに耐えられそうか、事前にイメージしておくことが大切です。可能であれば、工場見学などを通じて、実際の職場の環境を体験してみるのが良いでしょう。

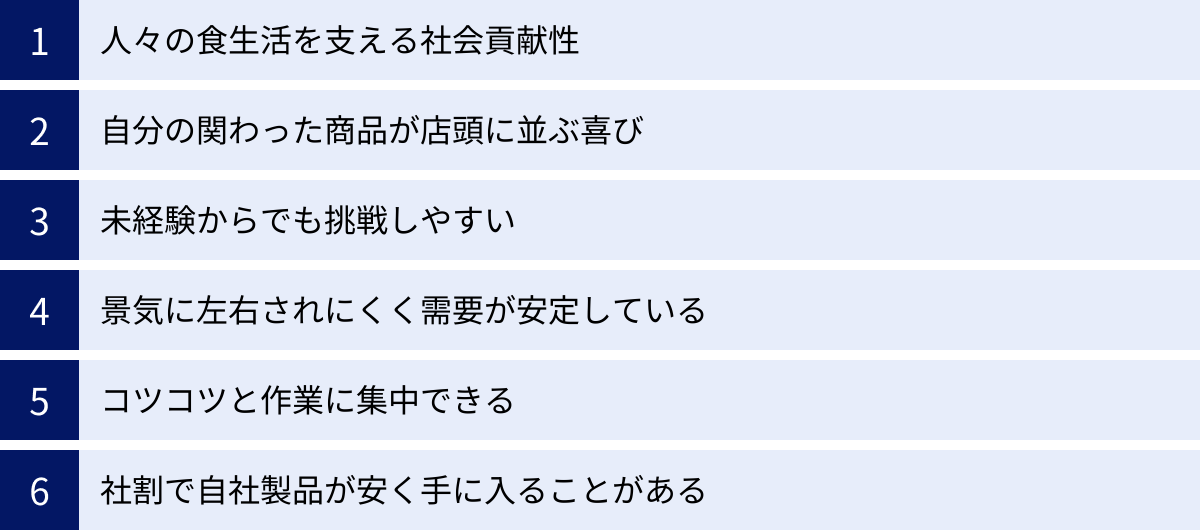

食品製造業で働く6つのやりがいとメリット

「きつい」と言われる側面がある一方で、食品製造業にはそれを上回る多くのやりがいとメリットが存在します。ここでは、この仕事ならではの魅力について、6つのポイントから詳しく解説します。

① 人々の食生活を支える社会貢献性

食品製造業で働くことの最も大きなやりがいは、「人々の食生活を支えている」という実感と、それに伴う高い社会貢献性です。

「食」は、人間が生きていく上で絶対に欠かすことのできない、最も基本的な要素です。私たちが製造したパンが誰かの朝食になり、お弁当が昼食になり、冷凍食品が忙しい日の夕食を助けている。自分の仕事が、日本中の、あるいは世界中の人々の毎日のエネルギーとなり、笑顔の源になっている。そう考えると、日々の作業に大きな誇りと使命感を持つことができます。

特に、自然災害やパンデミックのような非常時においても、食品の供給を止めるわけにはいきません。社会が困難な状況にある時でも、自分たちの仕事が人々の生活を維持し、安心を届けることに繋がっているという事実は、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。自分の仕事が社会に不可欠な役割を果たしているという自負は、働く上での大きなモチベーションになります。

② 自分の関わった商品が店頭に並ぶ喜び

自分が製造に携わった商品を、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの棚で見つけた時の喜びは、食品製造業で働く人ならではの特別な体験です。

単調に思えるライン作業も、一つひとつの工程が積み重なって、最終的に一つの商品として完成します。その完成品が、きれいにパッケージされ、多くの商品の中に並んでいるのを見ると、「ああ、あの時自分が検品した商品だ」「この盛り付けを担当したな」といった記憶が蘇り、大きな達成感と感動を覚えるはずです。

さらに、その商品を誰かが手に取り、買い物カゴに入れてくれるのを見た時には、喜びは一層大きなものになります。自分の仕事が確かに消費者に届き、選ばれているという事実を目の当たりにできる瞬間です。家族や友人に対して、「このお菓子、私が作っている工場の商品なんだよ」と、少し自慢げに話せるのも、この仕事のささやかな楽しみの一つと言えるでしょう。ものづくりの成果が目に見える形で実感できることは、日々の仕事の大きな励みになります。

③ 未経験からでも挑戦しやすい

食品製造業は、学歴や職務経験を問わない求人が多く、未経験からでもキャリアをスタートしやすい業界です。これは、新しい仕事に挑戦したいと考えている人にとって、非常に大きなメリットです。

多くの工場では、作業内容がマニュアル化・標準化されており、入社後の研修やOJT(On-the-Job Training)を通じて、先輩社員が丁寧に仕事を教えてくれる体制が整っています。そのため、特別なスキルや知識がなくても、真面目に取り組む意欲さえあれば、着実に仕事を覚えていくことができます。

もちろん、フォークリフトの資格や食品衛生に関する知識があれば有利になることはありますが、必須ではありません。まずはパートやアルバイトとして働き始め、仕事の適性を見ながら正社員を目指す、というステップアップも可能です。キャリアチェンジのハードルが低く、多くの人に門戸が開かれている点は、食品製造業の大きな魅力です。

④ 景気に左右されにくく需要が安定している

先にも述べましたが、食品製造業は景気の動向に業績が左右されにくい「ディフェンシブ産業」です。生活必需品である「食」を扱うため、需要が安定しており、不況下でも比較的強いという特徴があります。

例えば、景気が悪化して消費者が節約を意識するようになると、外食を控えて家庭で食事をする「内食」や、調理済み食品を購入する「中食」の需要が高まる傾向があります。これは、まさに食品製造業がターゲットとする市場であり、経済状況の変化がむしろ追い風になることさえあります。

この需要の安定性は、雇用の安定性に直結します。他の業界では業績不振によるリストラや雇い止めがニュースになる中でも、食品製造業は比較的安定した雇用環境が保たれやすいと言えます。将来を見据えて長く安心して働きたいと考える人にとって、これは非常に大きなメリットです。

⑤ コツコツと作業に集中できる

食品製造の現場、特にライン作業では、自分の持ち場が決められており、任された作業を黙々とこなす時間がほとんどです。そのため、接客業や営業職のように、常に顧客とコミュニケーションを取る必要がありません。

これは、人と話すのがあまり得意ではない人や、自分のペースで作業に集中したい人にとっては、非常に働きやすい環境と言えます。周囲の雑音に惑わされることなく、目の前のタスクに没頭できる時間は、ある種のマインドフルネスのような効果をもたらすこともあります。

もちろん、チームで作業を進める上での最低限の報告・連絡・相談は必要ですが、過度な対人ストレスを感じる場面は少ないでしょう。一人でコツコツと何かに取り組むのが好きな人にとっては、まさに天職となり得る仕事です。

⑥ 社割で自社製品が安く手に入ることがある

多くの食品メーカーでは、福利厚生の一環として、自社の製品を社員割引価格で購入できる制度を設けています。これは、日々の生活において非常に実用的なメリットです。

普段からよく食べているパンやお菓子、利用している冷凍食品などが市場価格よりも安く手に入るため、家計の助けになります。また、新商品をいち早く試すことができたり、社内でしか手に入らない限定品を購入できたりすることもあります。

こうした制度を通じて自社製品に親しむことで、製品への愛着が深まり、仕事へのモチベーション向上にも繋がります。ささやかなメリットに思えるかもしれませんが、日々の生活に潤いを与えてくれる、嬉しい特典と言えるでしょう。

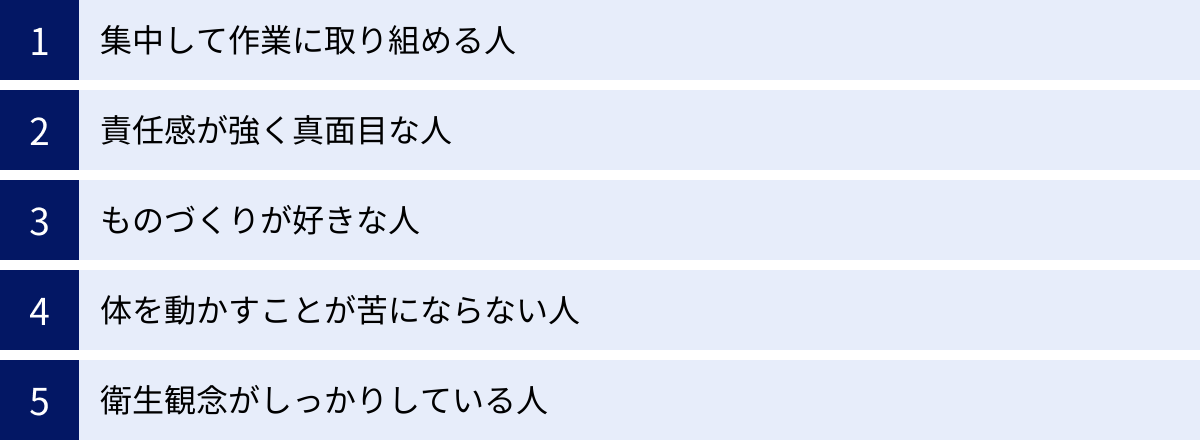

食品製造業に向いている人の特徴

ここまで解説してきた仕事内容や、きつい点、やりがいを踏まえて、どのような人が食品製造業に向いているのでしょうか。ここでは、5つの特徴を挙げて解説します。自分に当てはまるかどうか、チェックしてみてください。

集中して作業に取り組める人

食品製造の仕事、特に製造ラインや検品の工程では、長時間にわたって同じ作業を正確に続けるための高い集中力が求められます。

例えば、ベルトコンベアを流れてくる製品から、ほんのわずかな異物や形状の異常を見つけ出す検品作業。一瞬でも気を抜けば、不良品を見逃してしまい、大きな問題に繋がりかねません。また、決められた手順通りに、同じ品質で製品を作り続ける製造作業も同様です。

周りの環境に気を散らされることなく、目の前のタスクに深く没頭できる人。単調に見える作業の中にも、正確性やスピードを追求する意識を持てる人。そうした持続的な集中力を持つ人は、食品製造の現場で非常に重宝され、高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。

責任感が強く真面目な人

食品製造業の根幹を支えるのは、「食の安全・安心」です。自分の仕事が、消費者の健康に直結するという意識を持ち、決められたルールや手順を愚直に守れる、強い責任感と真面目さは不可欠な資質です。

衛生管理のルールは、時に面倒に感じられることもあるかもしれません。しかし、「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な妥協が、重大な事故を引き起こす可能性があります。なぜそのルールがあるのかを理解し、常に基本に忠実に作業を遂行できる人。何か異常を発見した際に、見て見ぬふりをせず、すぐに報告・相談できる誠実さを持つ人。

このような真面目で責任感の強い人がいるからこそ、私たちは安心して食品を口にすることができます。企業の信頼を背負って仕事に取り組める人は、食品製造業に非常に向いています。

ものづくりが好きな人

原材料という「素材」の状態から、様々な工程を経て、一つの「製品」が完成していく過程に喜びを感じられる。そんな「ものづくり」が好きな人にとって、食品製造業は非常に魅力的な職場です。

自分の手や、自分が操作する機械によって、形のないものが徐々に姿を変え、見慣れた商品になっていく様子を間近で見ることができます。毎日同じ作業の繰り返しであっても、その一つひとつの作業が最終的な製品の完成に繋がっていると理解することで、仕事に面白みと誇りを感じられるでしょう。

プラモデル作りや料理、手芸など、何かをコツコツと作り上げることに楽しさを見出せる人は、食品製造の仕事にも同様のやりがいを感じられる可能性が高いです。

体を動かすことが苦にならない人

「きついと言われる理由」でも触れたように、食品製造の仕事は立ち仕事が基本であり、職場によっては力仕事も伴います。そのため、一日中体を動かしていることが苦にならない、むしろ適度に体を動かしたいと考えている人に向いています。

デスクワークでじっとしているのが苦手な人や、体を動かすことでリフレッシュできるタイプの人にとっては、快適な職場環境かもしれません。もちろん、過度な負担は禁物ですが、健康的な範囲で体を動かしながら働きたいというニーズには合致しています。

日頃からウォーキングやスポーツなどで体を動かす習慣がある人や、体力に自信がある人は、この業界でスムーズに活躍できる素質を持っていると言えます。

衛生観念がしっかりしている人

清潔不潔に対する意識が高く、衛生的な環境を好む人は、食品製造業で働く上で非常に重要な資質を持っています。

厳しい衛生管理ルールは、食の安全を守るために不可欠ですが、これを「窮屈」と感じるか、「当然のこと」として受け入れられるかで、仕事への適応度は大きく変わります。

普段から整理整頓を心がけている人、こまめに掃除や手洗いをするのが習慣になっている人、食中毒などのリスクに対して高い意識を持っている人。このようなしっかりとした衛生観念を持つ人は、食品製造工場のルールにもすぐに順応し、むしろその清潔な環境を心地よく感じることができるでしょう。安全な製品作りに貢献できるという点でも、大きなやりがいを感じられるはずです。

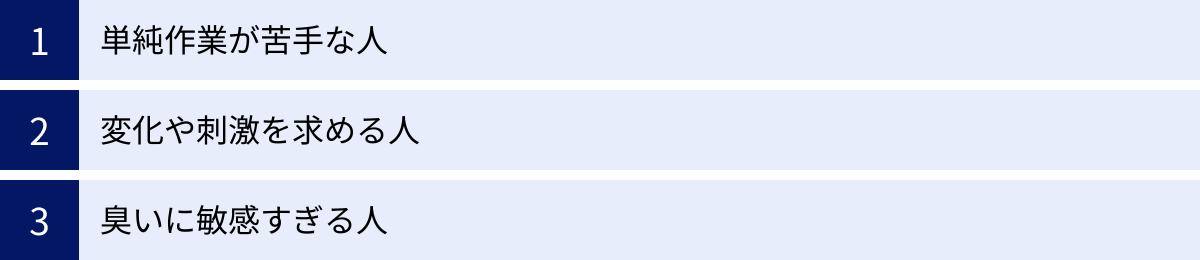

食品製造業に向いていない人の特徴

一方で、食品製造業の仕事がミスマッチになってしまう可能性が高い人もいます。ここでは、向いていない人の特徴を3つ挙げます。正直に自分と向き合い、後悔のない選択をするための参考にしてください。

単純作業が苦手な人

食品製造の現場は、効率性と品質の均一性を保つために、作業が細かく分業化・マニュアル化されています。そのため、どうしても単純作業の繰り返しが多くなります。

もしあなたが、ルーティンワークを退屈だと感じ、常に新しいことに挑戦していたい、自分の裁量で仕事を進めたいと考えるタイプであれば、ライン作業中心の仕事は精神的に苦痛に感じてしまう可能性が高いです。

毎日同じ作業を続けることにやりがいを見出せず、モチベーションを維持するのが難しいと感じる人は、他の職種を検討した方が良いかもしれません。ただし、後述する研究・開発職や生産管理職など、食品製造業の中にも変化に富んだ仕事は存在します。

変化や刺激を求める人

仕事に対して、日々新しい発見があったり、様々な人と出会ったり、目まぐるしく状況が変わったりするような変化や刺激を求める人には、食品製造の現場は物足りなく感じられるかもしれません。

工場の作業は、基本的に毎日同じ場所で、同じメンバーと、決められた手順に沿って行われます。安定していると言える反面、ドラマチックな展開や予期せぬ出来事は起こりにくい環境です。

自分のアイデアをすぐに形にしたい、多くの人と関わりながらプロジェクトを進めたい、というクリエイティブ志向や外交的な性格の人にとっては、少し閉鎖的に感じられる可能性があります。自身のキャリアに何を求めるのかを明確にすることが重要です。

臭いに敏感すぎる人

食品を扱う以上、特有の臭いは避けて通れません。魚の生臭さ、肉の臭い、香辛料の強い香り、発酵食品の独特の臭いなど、工場内には様々な臭いが満ちています。

ほとんどの人は次第に慣れていきますが、中にはどうしても生理的に受け付けられないという人もいます。特に嗅覚が非常に敏感な人や、特定の臭いに対してアレルギー的な反応を示してしまう人は、注意が必要です。

仕事中ずっと不快な臭いに耐えなければならないとしたら、それは大きなストレスになります。自分がどんな食品を扱う工場に興味があるのか、そしてその臭いに耐えられそうかを、事前に真剣に考えてみることをお勧めします。

食品製造業の主な職種

「食品製造業の仕事」というと、工場のライン作業を思い浮かべる人が多いですが、実際には様々な職種があり、それぞれに専門性とキャリアパスが存在します。ここでは、代表的な4つの職種を紹介します。

| 職種 | 主な仕事内容 | 求められるスキル・知識 |

|---|---|---|

| 生産・製造 | ライン作業、機械オペレーション、調理・加工、盛り付け、包装など、製品を直接作り出す現場作業。 | 集中力、体力、正確性、スピード、チームワーク |

| 品質管理・品質保証 | 製品の安全性と品質を担保する。異物検査、微生物検査、成分分析、HACCP等の衛生管理基準の運用、規格書の作成、クレーム対応など。 | 食品科学、微生物学、食品衛生法などの専門知識、分析力、観察力、強い責任感 |

| 研究・商品開発 | 新商品の企画・開発、既存商品のリニューアル。市場調査、コンセプト立案、レシピ開発、試作品製作、コスト計算、製造ラインへの落とし込みなど。 | 発想力、探究心、食品科学の知識、調理技術、マーケティング知識、トレンドを捉える力 |

| 生産管理 | 「いつまでに、何を、いくつ作るか」を計画し、管理する。生産計画の立案、原材料や資材の発注・在庫管理、製造工程の進捗管理、人員配置など。 | 計画性、調整能力、交渉力、マネジメント能力、PCスキル(Excelなど) |

生産・製造

製品を直接生み出す、ものづくりの最前線です。この記事で紹介してきたライン作業や機械のオペレーションなどが、この職種にあたります。未経験からでも挑戦しやすく、多くの人がこの職種からキャリアをスタートします。経験を積むことで、ラインのリーダーや班長といった管理的な立場へステップアップすることも可能です。コツコツと作業に集中したい人、体を動かすのが好きな人に向いています。

品質管理・品質保証

「食の安全」を守る、非常に専門性の高い職種です。製造された製品が、定められた品質基準や安全基準を満たしているかを、科学的な手法を用いて検査・保証します。微生物検査や理化学検査、官能検査(味や香り、食感などを人の五感で評価する検査)などを担当します。また、HACCP(ハサップ)に代表されるような食品安全マネジメントシステムの構築・運用や、万が一顧客からクレームがあった際の対応と原因究明も重要な仕事です。強い責任感と、食品に関する専門知識、そして細部まで見逃さない注意力が必要です。

研究・商品開発

世の中に新しい「おいしい」を生み出す、クリエイティブな職種です。市場のトレンドや消費者のニーズを分析し、新しい商品のアイデアを考え、実際に試作品を作ります。味や見た目、食感はもちろん、コストや生産効率、保存性など、様々な要素を考慮しながら、何度も試作と改良を重ねて商品を完成させます。自分のアイデアが形になり、ヒット商品を生み出すことができれば、大きな達成感を得られます。「食」への強い探究心と、柔軟な発想力、そして粘り強さが求められます。

生産管理

工場の司令塔とも言える役割を担う職種です。販売計画や在庫状況などから、最適な生産計画を立てます。計画通りに生産が進むように、原材料や包装資材の調達、製造現場の人員配置、各工程の進捗状況の管理などを行います。製造、営業、開発など、様々な部署と連携を取りながら、効率的な生産体制を構築するのがミッションです。問題が発生した際には、迅速に原因を特定し、解決策を講じる能力も必要です。計画性や調整能力、マネジメント能力に長けた人に向いています。

食品製造業の年収と将来性

転職を考える上で、収入と業界の将来性は誰もが気になる重要なポイントです。ここでは、客観的なデータに基づいて、食品製造業の年収と将来性について見ていきましょう。

平均年収の目安

厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「製造業」全体の平均年収は約541万円(きまって支給する現金給与額34.3万円×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額129.5万円で算出)です。

その中で、「食料品製造業」に絞ると、平均年収は約482万円(きまって支給する現金給与額31.0万円×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額110.1万円で算出)となっています。これは、製造業全体の平均と比較するとやや低い水準です。

参照:e-Stat 政府統計の総合窓口「令和5年賃金構造基本統計調査」

この背景には、食料品製造業には比較的小規模な企業が多いことや、パート・アルバイトといった非正規雇用の割合が他の製造業に比べて高いことなどが影響していると考えられます。

ただし、これはあくまで全体の平均値です。企業の規模や、個人の年齢、役職、そして前述したような職種(研究開発や生産管理など)によって、年収は大きく異なります。大手食品メーカーの総合職や、専門性の高いスキルを持つ人材であれば、業界平均を大きく上回る収入を得ることも十分に可能です。未経験からスタートした場合でも、経験を積み、資格を取得したり、役職に就いたりすることで、着実に年収をアップさせていくことができます。

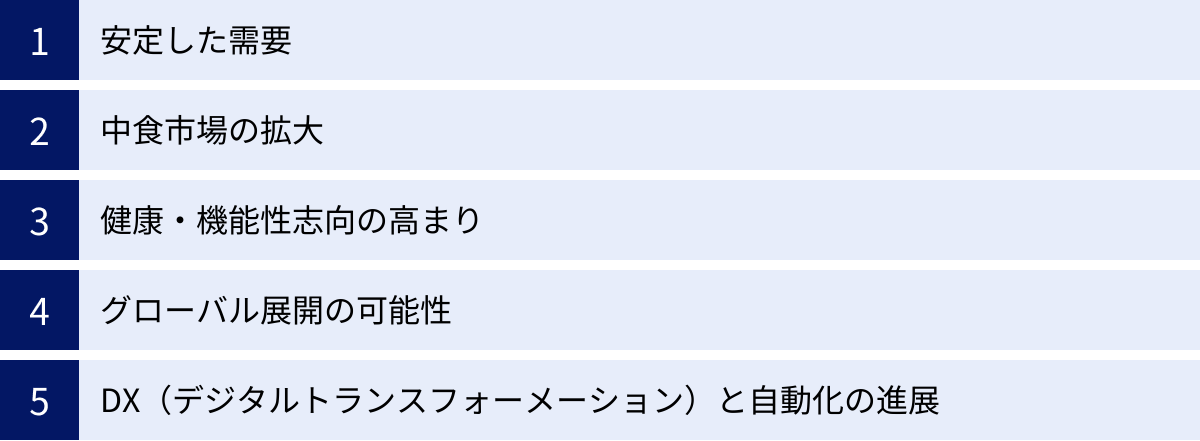

業界の将来性

結論から言うと、食品製造業の将来性は非常に明るいと考えられます。その理由はいくつかあります。

- 安定した需要: 何度も触れてきた通り、「食」は生活必需品であり、国内需要が急激になくなることは考えにくいです。人口減少という課題はあるものの、食の多様化や質の向上を求める声は高まっており、新たな市場が生まれています。

- 中食市場の拡大: 女性の社会進出や単身世帯の増加といった社会構造の変化を背景に、調理済みの惣菜や冷凍食品などを利用する「中食」の市場は年々拡大しています。このトレンドは今後も続くと予測されており、食品製造業にとっては大きな追い風です。

- 健康・機能性志向の高まり: 健康志向の高まりから、減塩・低糖質・低カロリーといった食品や、特定の保健効果が期待できる機能性表示食品の需要が伸びています。こうした付加価値の高い商品を開発・製造できる企業は、今後さらに成長していくでしょう。

- グローバル展開の可能性: 日本の食文化や食品の品質は、海外で高く評価されています。人口が減少する国内市場だけでなく、成長著しい海外市場へ販路を拡大していくことで、大きな成長が見込めます。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)と自動化の進展: 人手不足という課題に対応するため、AIやIoT、ロボット技術などを活用した工場のスマート化・自動化が進んでいます。これにより生産性が向上し、これまで以上に効率的で高品質な製品作りが可能になります。

課題としては、人手不足、原材料価格の高騰、食品ロス問題などがありますが、これらは同時に新たなビジネスチャンスにも繋がります。例えば、食品ロス削減に向けた技術開発や、代替タンパク質(大豆ミートなど)の開発といった分野は、今後大きく成長する可能性を秘めています。

総じて、食品製造業は社会の変化に対応しながら、今後も安定的に成長していくことが期待される、将来性のある産業だと言えるでしょう。

未経験から食品製造業に転職する際のポイント

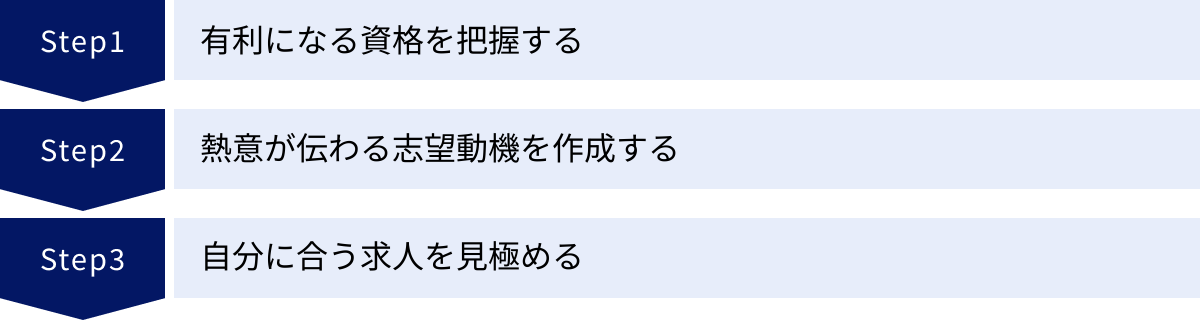

未経験からでも挑戦しやすい食品製造業ですが、転職を成功させるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、資格、志望動機、求人選びの3つの観点から解説します。

必要な資格はある?

基本的に、食品製造の現場で働くために必須となる資格はほとんどありません。無資格・未経験からでも始められるのが、この業界の大きな魅力です。

しかし、持っていると転職活動で有利になったり、入社後のキャリアアップに繋がったりする資格はいくつか存在します。

- フォークリフト運転技能者: 原料の受け入れや製品の出荷工程でフォークリフトを使用する工場は非常に多いです。この資格を持っていると、担当できる業務の幅が広がり、企業から重宝されます。

- 食品衛生責任者: 各施設に1名以上の設置が義務付けられている国家資格ではありませんが、講習を受講すれば取得できる公的資格です。食中毒や食品衛生法に関する知識を証明でき、食品を扱う上での意識の高さをアピールできます。

- 危険物取扱者(乙種4類など): 工場で使用する洗浄用のアルコール類などが該当する場合があり、持っていると評価されることがあります。

- 品質管理検定(QC検定): 品質管理に関する知識を証明する民間資格です。品質管理・品質保証の職種を目指す場合には、非常に有効なアピール材料となります。

これらの資格は、必須ではありませんが、転職への意欲や、その分野への興味関心を示すものとして、選考でポジティブに評価される可能性があります。

志望動機で伝えるべきこと

未経験からの転職では、スキルや経験以上に「なぜこの仕事がしたいのか」という意欲や熱意が重視されます。志望動機では、以下の点を意識して、自分の言葉で伝えることが大切です。

- なぜ「食品業界」なのか: 「食べることが好き」「食を通じて人を笑顔にしたい」といった純粋な興味関心から、「景気に左右されにくい安定性」や「社会貢献性の高さ」といった業界の魅力まで、自分が食品業界に惹かれた理由を具体的に述べましょう。

- なぜ「その会社」なのか: 数ある食品会社の中で、なぜその会社を選んだのかを説明します。その会社の製品が好き、企業理念に共感した、特定の技術に興味があるなど、具体的な理由を挙げることで、企業研究をしっかり行っていることをアピールできます。

- 自分の強みをどう活かせるか: 未経験であっても、これまでの経験で培った強みを仕事に活かせるはずです。「前職で培った集中力を検品作業で活かしたい」「コツコツと努力を続ける真面目さを活かして、安全な製品作りに貢献したい」「体力には自信があるので、現場で活躍したい」など、自分の強みと仕事内容を結びつけて伝えましょう。

「未経験だから」と卑下するのではなく、ポテンシャルや熱意をアピールすることが重要です。

求人選びで確認すべき3つのこと

入社後のミスマッチを防ぎ、長く働き続けるためには、求人情報の中から自分に合った職場を見極めることが非常に重要です。特に以下の3点は必ず確認しましょう。

① 扱う食品と作業内容

一口に食品製造と言っても、扱う製品はパン、お菓子、弁当、冷凍食品、飲料など様々です。自分が興味を持てる製品を扱っているか、アレルギーや臭いの問題はないかは、働くモチベーションに直結します。求人情報や企業のウェブサイトで、どんな製品を、どのような工程で作っているのかを詳しく確認しましょう。また、力仕事が多いのか、軽作業が中心なのかといった作業内容も、自分の体力や適性と照らし合わせて検討することが大切です。

② 勤務時間や休日

食品工場は24時間稼働していることが多く、勤務体系は様々です。「日勤のみ」なのか、「夜勤を含むシフト制」なのかは、自分のライフスタイルを考える上で最も重要なポイントの一つです。給与だけでなく、年間休日数、有給休暇の取得率、残業の有無とその時間なども、無理なく働き続けられるかを見極めるために必ずチェックしましょう。「土日休み」「夜勤なし」といった条件で探してみるのも一つの方法です。

③ 職場の環境

可能であれば、職場の雰囲気や環境についても情報を集めましょう。従業員の年齢層や男女比、服装の規定、工場の清潔さ、休憩室の様子などを知ることで、自分が働く姿をより具体的にイメージできます。企業の口コミサイトを参考にしたり、面接の際に質問したり、工場見学が可能であれば積極的に参加したりすることをおすすめします。特に、教育・研修制度が整っているかどうかは、未経験からスタートする上で安心材料になります。

食品製造業に関するよくある質問

最後に、食品製造業への就職・転職を検討している方からよく寄せられる質問にお答えします。

男女比や年齢層はどうなっていますか?

男女比や年齢層は、工場や担当する工程によって大きく異なります。

一般的に、盛り付けや検品、包装といった細やかな作業や軽作業が中心の工程では、女性の比率が高い傾向にあります。パートタイムで働く主婦層も多く活躍しています。

一方で、原料の運搬や大型機械の操作など、力仕事が多い工程では、男性の比率が高くなります。

年齢層については、非常に幅広いのが特徴です。高校を卒業したばかりの10代の若者から、定年後も働き続ける60代以上のベテランまで、様々な年代の人が働いています。特にパート・アルバイトの雇用が多いため、多様な世代が共存している職場が多いです。正社員としては20代〜40代が中心となりますが、未経験者を積極的に採用している企業も多く、年齢を理由に諦める必要はありません。

正社員登用はありますか?

正社員登用制度を設けている企業は非常に多くあります。

最初は契約社員やパート・アルバイトとして入社し、一定期間の勤務態度や実績が評価されて、正社員へとステップアップするケースは珍しくありません。企業側としても、仕事への適性や人柄を見極めた上で正社員として雇用できるため、双方にとってメリットのある制度と言えます。

転職活動の際には、求人情報に「正社員登用制度あり」や「正社員登用実績あり」といった記載があるかどうかを確認しましょう。面接の際に、登用のための具体的な条件(勤務年数、評価基準、試験の有無など)について質問してみるのも良いでしょう。

真面目に仕事に取り組み、周囲と良好なコミュニケーションを築くことができれば、未経験からでも正社員として安定したキャリアを築いていく道は十分に開かれています。