自動車、建築、インフラ、家電製品など、私たちの暮らしのあらゆる場面で活躍する「鉄」。この鉄を生産し、社会に供給するのが鉄鋼業の役割です。しばしば「産業のコメ」と称されるほど、鉄は現代社会において不可欠な基礎素材であり、鉄鋼業は国の産業基盤を根底から支える重要な存在です。

この記事では、そんな鉄鋼業の世界に焦点を当て、その具体的な仕事内容から、業界が直面する課題、そして未来に向けた将来性までを網羅的に、そして分かりやすく解説します。鉄鋼業で働く魅力や大変な点、求められるスキルや向いている人の特徴についても詳しく掘り下げていくため、この業界への就職や転職を考えている方にとって、具体的なキャリアプランを描くための羅針盤となるでしょう。

社会の根幹を支えるスケールの大きな仕事に興味がある方、日本のものづくりを世界レベルで牽引したいという情熱を持つ方にとって、鉄鋼業は大きな可能性を秘めたフィールドです。この記事を通じて、鉄鋼業のダイナミックな世界を深く理解し、ご自身の未来を考える一助となれば幸いです。

目次

鉄鋼業とは

鉄鋼業とは、鉄鉱石や鉄スクラップを主原料として、社会や産業の基盤となる鉄鋼製品を製造・供給する産業のことです。ここで生産される鉄鋼製品は、大きく分けて「普通鋼」と「特殊鋼」の2種類があります。普通鋼は、建築用のH形鋼や鉄筋、自動車のボディに使われる鋼板、鉄道のレールなど、幅広い分野で大量に使用される汎用的な鋼材です。一方、特殊鋼は、普通鋼にクロムやニッケル、モリブデンといった特殊な元素を添加することで、耐熱性、耐摩耗性、耐食性などの特定の性能を向上させた高機能な鋼材を指します。エンジン部品や工具、金型など、より高い性能が求められる用途で活躍します。

このように、鉄鋼業はあらゆる産業に必要不可欠な素材を供給することから、「産業のコメ」と呼ばれています。米が日本の食生活の基本であるように、鉄は産業活動の基本であり、その国の経済力や技術力を測る指標の一つとも言えます。例えば、高層ビルや長大橋の建設には強靭な鉄骨が不可欠ですし、安全で快適な自動車の製造には高品質な鋼板が欠かせません。鉄鋼業が安定して高品質な鉄を供給することで、他の多くの産業が成り立っているのです。

この重要な役割を担う鉄鋼業は、その生産方法によって、主に「高炉メーカー」「電炉メーカー」「特殊鋼メーカー」の3つに分類されます。それぞれが異なる特徴と役割を持ち、互いに補完し合いながら日本の鉄鋼供給網を形成しています。次の項目では、これらのメーカーの違いについて、より詳しく見ていきましょう。

高炉メーカー・電炉メーカー・特殊鋼メーカーの違い

鉄鋼メーカーは、その製造プロセスや得意とする製品によって、大きく3つのカテゴリーに分類されます。それぞれの特徴を理解することは、鉄鋼業全体の構造を把握する上で非常に重要です。

| メーカーの種類 | 主な原料 | 製造プロセス | 主な製品 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 高炉メーカー | 鉄鉱石、原料炭(コークス) | 高炉で鉄鉱石を還元して銑鉄を造り、転炉で不純物を除去して鋼にする。一貫製鉄所を持つ。 | 鋼板、H形鋼、鋼管、レールなど多品種の普通鋼 | 大規模な設備が必要で、大量生産に向いている。品質のコントロールがしやすく、高品質な鋼材を安定供給できる。 |

| 電炉メーカー | 鉄スクラップ | 電気炉(アーク炉)で鉄スクラップを溶解して鋼にする。 | 鉄筋コンクリート用棒鋼、H形鋼など、建設分野向けの普通鋼が中心。 | 比較的小規模な設備で生産可能。二酸化炭素排出量が少なく、リサイクルに貢献する環境配慮型のプロセス。 |

| 特殊鋼メーカー | 鉄スクラップ、銑鉄など | 電気炉を主に使用し、添加する元素や熱処理を精密に制御して製造する。 | 工具鋼、軸受鋼、ステンレス鋼など、特定の性能を持つ高機能な鋼材。 | 多品種少量生産が中心。高い技術力と専門性が求められ、自動車や産業機械の高性能化を支える。 |

高炉メーカーは、その名の通り「高炉(こうろ)」と呼ばれる巨大な溶鉱炉を用いて鉄を生産します。鉄鉱石とコークス(石炭を蒸し焼きにしたもの)を高炉に入れ、熱風を吹き込むことで鉄鉱石を還元し、溶けた鉄(銑鉄)を取り出します。この銑鉄には炭素が多く含まれており、脆い性質があるため、次に「転炉」という設備で酸素を吹き込み、炭素などの不純物を取り除いて強靭な「鋼(はがね)」へと精錬します。その後、圧延機で延ばして様々な形状の製品に加工します。この製銑から製鋼、圧延までを一つの工場で一貫して行うため、「一貫製鉄所」と呼ばれます。高炉メーカーは、大規模な設備投資が必要ですが、自動車用の高級鋼板から建築用のH形鋼まで、多種多様な鋼材を大量かつ高品質に生産できるのが最大の強みです。

電炉メーカーは、主原料として鉄スクラップ(使用済みの鉄製品や工場で発生した鉄のくず)を使用します。この鉄スクラップを「電気炉(でんきろ)」に入れ、電極から発生するアーク放電の超高温で溶かして鋼を生産します。高炉メーカーのように鉄鉱石から鉄を取り出すプロセスがないため、設備規模が比較的小さく、都市近郊にも立地しやすいのが特徴です。また、鉄スクラップをリサイクルして製品を造るため、製造工程におけるCO2排出量を高炉法に比べて大幅に削減できる環境配慮型の生産プロセスである点が、近年特に注目されています。製品としては、建設用の鉄筋や形鋼などが中心です。

特殊鋼メーカーは、特定の用途に向けて特別な性能を持たせた「特殊鋼」の生産を専門とします。製造には主に電気炉が用いられますが、その最大の特徴は、ニッケルやクロム、モリブデンといった様々な合金元素を精密な割合で添加し、さらに熱処理や加工を施すことで、鋼に耐熱性、耐食性、高強度といった特殊な性質を付与する点にあります。自動車のエンジン部品やトランスミッション、精密機械のベアリング、包丁や医療用メスに使われるステンレス鋼など、極めて高い品質と性能が要求される分野で不可欠な存在です。多品種少量生産が基本であり、顧客の高度な要求に応えるための研究開発力と技術力が競争力の源泉となります。

このように、3つのメーカーはそれぞれ異なる強みと役割を持ち、日本の鉄鋼業を支えています。高炉メーカーが社会基盤を支える汎用的な鋼材を安定供給し、電炉メーカーが資源循環型社会に貢献しながら建設分野を支え、特殊鋼メーカーが最先端技術を支える高機能材料を供給することで、産業界の多様なニーズに応えているのです。

鉄鋼業の主な仕事内容

鉄鋼業と聞くと、ヘルメットをかぶり、高温の炉の前で汗を流す製造現場の姿を思い浮かべる人が多いかもしれません。もちろん、それは鉄鋼業の重要な一面ですが、実際には多岐にわたる職種の人々が連携することで、巨大な鉄鋼業は成り立っています。ここでは、鉄鋼業の主な仕事内容を「製造・生産」「研究・開発」「営業」「生産管理」「事務」の5つの部門に分けて、それぞれの役割と具体的な業務を解説します。

製造・生産

製造・生産部門は、鉄鋼業の根幹をなす、実際に鉄を造り出す仕事です。巨大な設備を24時間365日稼働させ、安全かつ安定的に高品質な製品を生産することがミッションです。その工程は非常にダイナミックで、主に以下の3つのステップに分かれています。

- 製銑(せいせん)工程:高炉メーカーにおける最初の工程です。高さ100メートルにも及ぶ高炉に、主原料である鉄鉱石とコークス(燃料兼還元剤)を投入し、約1,200℃の熱風を吹き込みます。これにより鉄鉱石が還元され、約1,500℃の溶けた鉄(銑鉄)が生成されます。高炉は一度火を入れると数年から十数年は稼働し続けるため、オペレーターは交代制で常に炉の状態を監視し、温度や圧力、原料の投入量などを精密にコントロールします。

- 製鋼(せいこう)工程:製銑工程で造られた銑鉄は、炭素を多く含み硬くてもろいため、このままでは製品になりません。そこで、転炉や電気炉を用いて、銑鉄や鉄スクラップから不純物(炭素、リン、硫黄など)を取り除き、粘り強く強靭な「鋼(はがね)」を造るのが製鋼工程です。ここでは、成分分析を行いながら、顧客の要求する品質に合わせて成分を微調整する高度な技術が求められます。

- 圧延(あつえん)工程:製鋼工程で造られた鋼の塊(スラブ、ブルーム、ビレットなどと呼ばれる)を、熱い状態のまま、あるいは常温で、回転する複数のローラー(ロール)の間に通し、圧力をかけて薄く延ばしたり、様々な形状に加工したりする工程です。ここで、自動車用の薄い鋼板や、建築用のH形鋼、鉄道のレールなどが成形されます。製品の厚みや幅、強度をミクロン単位で制御する精密なオペレーションが不可欠です。

これらの現場では、設備の運転監視、品質チェック、メンテナンス、安全管理などが主な業務となります。多くは三交代制のシフト勤務となり、体力と集中力が求められますが、スケールの大きなものづくりに直接関わる、やりがいの大きな仕事です。

研究・開発

研究・開発部門は、鉄鋼業の未来を創造する頭脳とも言える部署です。主なミッションは、より高性能で付加価値の高い新しい鉄鋼材料を開発すること、そして、より効率的で環境に優しい製造プロセスを確立することです。業務内容は多岐にわたります。

- 新商品開発:顧客である自動車メーカーや電機メーカーなどからの「もっと軽くて強い鋼板が欲しい」「さらに耐熱性の高い特殊鋼が必要だ」といった高度なニーズに応えるため、合金設計や組織制御技術を駆使して、全く新しい特性を持つ鋼材を開発します。例えば、電気自動車(EV)のモーター効率を高める「電磁鋼板」や、航空宇宙分野で使われる超高強度鋼などがこれにあたります。

- プロセス開発:製造工程における生産性向上、コスト削減、環境負荷低減を目指した技術開発を行います。代表的な例が、現在世界中で開発競争が繰り広げられている「水素還元製鉄」です。これは、従来のコークス(石炭)の代わりに水素を使って鉄鉱石を還元することで、CO2排出量を劇的に削減する革新的な技術であり、カーボンニュートラルの実現に向けた切り札とされています。

- 基盤技術研究:材料の強度や腐食のメカニズムを原子・電子レベルで解明するなど、将来の製品開発やプロセス改善に繋がる基礎的な研究を行います。シミュレーション技術やAIを活用したデータ解析なども、近年ますます重要になっています。

この部門で働くには、材料工学、金属学、化学、物理学、機械工学といった分野の高度な専門知識が求められます。地道な実験と分析を繰り返す根気強さが必要ですが、自らの手で未来のスタンダードとなる技術や製品を生み出せる、大きな達成感が得られる仕事です。

営業

鉄鋼業の営業は、単に製品を売るだけではありません。顧客であるメーカーや商社と製造現場とを繋ぎ、ビジネスを円滑に進める重要な役割を担います。

- 顧客ニーズのヒアリングと提案:顧客がどのような製品を求めているのか、どのような課題を抱えているのかを深く理解し、自社の製品ラインナップの中から最適な鋼材を提案します。時には、顧客の製品開発の初期段階から関わり、研究・開発部門と連携して新しい鋼材を共同で開発することもあります。これを「技術営業」と呼び、高度な製品知識が求められます。

- 価格交渉・納期管理:鉄鋼製品の価格は、原料価格や為替、需給バランスなど様々な要因で変動します。市場の動向を的確に読み、顧客と価格交渉を行うことは営業の重要な業務です。また、顧客の生産計画に合わせて、製品が確実に指定の期日に届くよう、生産管理部門と緊密に連携し、納期の調整を行います。

- 新規市場開拓:国内だけでなく、海外の新規顧客を開拓するのも重要なミッションです。現地の文化や商習慣を理解し、グローバルな視点でビジネスを展開していく力が求められます。

コミュニケーション能力はもちろん、市場を分析する力、社内の各部門を調整する力、そして鉄鋼製品に関する深い知識が不可欠です。自社が製造した鉄が、最終的にどのような製品になり、社会で役立っているのかを最も実感できる職種の一つと言えるでしょう。

生産管理

生産管理は、顧客から注文を受けた製品を、要求された品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)で、計画通りに生産するための司令塔となる仕事です。QCDの最適化を使命とし、工場の生産活動全体を俯瞰的に管理します。

- 生産計画の立案:営業部門からの受注情報や需要予測に基づき、「どの製品を、いつ、どれだけ、どの設備で生産するか」という詳細な生産計画を立案します。設備の能力や人員、原材料の在庫などを考慮しながら、最も効率的な計画を立てる必要があります。

- 工程管理・進捗管理:計画通りに生産が進んでいるかを常に監視し、問題が発生した際には迅速に関係部署と連携して対応します。例えば、設備の故障や原料の納入遅れといったトラブルに対し、生産計画を柔軟に変更し、納期への影響を最小限に食い止める役割を担います。

- 品質管理:製品が顧客の要求する品質基準を満たしているかを、各工程で厳しくチェックする体制を構築・運用します。万が一、品質に問題が発見された場合は、原因を徹底的に究明し、再発防止策を講じます。

- 在庫管理・原価管理:原材料や仕掛品、製品の在庫が過剰にも過少にもならないよう、適正な水準に管理します。また、各製品の製造にかかるコストを正確に把握し、無駄をなくしてコストダウンを図る取り組みも行います。

論理的思考力、計画性、そして突発的なトラブルにも冷静に対応できる判断力や調整能力が求められます。製造現場と営業部門の間に立ち、双方の要求を調整しながら、工場全体のパフォーマンスを最大化する、非常に重要なポジションです。

事務

事務部門は、いわゆるバックオフィスとして、企業の経営活動全般を支える仕事です。鉄鋼業においてもその役割は重要であり、社員が安心して働ける環境を整え、会社の成長を縁の下から支えます。

- 総務:株主総会の運営、社内規程の整備、福利厚生制度の企画・運用、オフィスの管理、防災対策など、企業活動を円滑に進めるためのあらゆる業務を担当します。

- 人事:採用活動、社員の育成・研修、人事評価制度の運用、労務管理、給与計算など、「人」に関する業務全般を担います。優秀な人材を確保し、社員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる環境を整えることがミッションです。

- 経理・財務:日々の伝票処理や決算業務、資金繰りの管理、予算の策定、税務申告など、会社のお金に関わる全ての業務を担当します。経営状況を正確に数字で把握し、経営陣の意思決定をサポートする重要な役割を担います。

- 法務:契約書の作成・レビュー、コンプライアンス(法令遵守)体制の構築、知的財産(特許など)の管理、法的なトラブルへの対応などを行います。企業の活動が法律に則って正しく行われるよう、専門的な知識で会社を守ります。

これらの職種は、直接鉄を造るわけではありませんが、組織全体がスムーズに機能するためには不可欠な存在です。それぞれの分野における専門知識と、会社全体を俯瞰する視野が求められます。

鉄鋼業で働く魅力とやりがい

鉄鋼業は、そのスケールの大きさや社会への貢献度の高さから、他にはない多くの魅力とやりがいを感じられる産業です。ここでは、鉄鋼業で働くことの代表的な4つの魅力について、深く掘り下げていきます。

社会や産業の根幹を支えられる

鉄鋼業で働くことの最も大きな魅力は、自分の仕事が社会や産業の基盤を文字通り支えているという実感を得られる点です。鉄は「産業のコメ」と称されるように、あらゆるものづくりの原点となる素材です。あなたが製造や開発、営業に関わった鉄が、やがて高層ビルや巨大な橋、新幹線、自動車、そして家庭で使われるスマートフォンや冷蔵庫といった形で、人々の生活を豊かにし、社会の発展に貢献していきます。

例えば、製造現場のオペレーターであれば、目の前で真っ赤に溶けた鉄が、やがて都市のランドマークとなる建築物の骨格になることを想像できます。研究開発者であれば、自分が開発した軽量で高強度な鋼板が、自動車の燃費向上と安全性向上に繋がり、環境負荷の低減と人々の命を守ることに貢献していると実感できるでしょう。営業担当者であれば、顧客との対話を通じて、自社の鉄鋼製品が最先端の製品や大規模なインフラプロジェクトに採用され、社会的な課題解決の一翼を担っていることを肌で感じられます。

このように、自分の仕事の成果が目に見える形で社会に還元され、多くの人々の暮らしに役立っているという手応えは、日々の業務における大きなモチベーションとなります。人々の生活に欠かせないものづくりに携わりたい、社会に広く貢献したいという強い想いを持つ人にとって、鉄鋼業は計り知れないやりがいを提供してくれるフィールドです。

スケールの大きい仕事ができる

鉄鋼業は、典型的な装置産業であり、その仕事のスケールは他の産業と比較しても群を抜いています。高さ100メートルを超える高炉や、全長数キロメートルにも及ぶ圧延ラインなど、巨大な設備をダイナミックに動かしてものづくりを行う迫力は、鉄鋼業ならではの醍醐味です。

製造現場では、何千トンもの溶けた鉄を扱い、巨大な機械を操作して、日々膨大な量の製品を生み出します。このような非日常的とも言えるスケールの大きな環境で、チーム一丸となって生産目標を達成した時の達成感は格別です。また、設備のスケールだけでなく、プロジェクトの規模も非常に大きいのが特徴です。例えば、製鉄所の新設や大規模な改修プロジェクトとなれば、その投資額は数千億円にのぼり、完了までに数年の歳月を要します。このような国家的なプロジェクトに、技術者やスタッフとして関われる機会があることも、大きな魅力の一つです。

研究開発においても、数十年先を見据えた革新的な製鉄プロセスの開発や、世界の産業構造を変える可能性を秘めた新素材の開発など、壮大なテーマに取り組むことができます。営業においても、取引額が億単位になることは珍しくなく、国内外の大企業を相手にダイナミックなビジネスを展開できます。一つひとつの仕事が社会に与えるインパクトが大きく、壮大なスケールの中で自分の力を試したいと考える人にとって、鉄鋼業は非常に刺激的で挑戦しがいのある環境と言えるでしょう。

グローバルに活躍できる可能性がある

日本の鉄鋼業は、世界トップクラスの技術力と品質を誇り、グローバル市場で高い評価を得ています。多くの大手鉄鋼メーカーは、海外に製造拠点や販売拠点を持ち、積極的にグローバル展開を進めています。そのため、鉄鋼業で働くことは、世界を舞台に活躍できる大きな可能性を秘めています。

例えば、海外営業担当として、世界各国の自動車メーカーやエネルギー関連企業に自社の高機能鋼材を売り込んだり、現地のニーズに合わせた製品を提案したりする機会があります。また、技術者として、海外の製造拠点に赴任し、日本の高度な製造技術や品質管理手法を現地スタッフに指導したり、現地の技術課題の解決に取り組んだりすることもあります。さらに、海外企業のM&A(合併・買収)や提携プロジェクトに関わるなど、経営に近い立場でグローバルなビジネスに携わるチャンスも少なくありません。

異なる文化や価値観を持つ人々と協働し、世界規模の課題解決に貢献することは、自身の視野を大きく広げ、キャリアにおける貴重な経験となります。語学力を活かしたい、多様なバックグラウンドを持つ人々と一緒に仕事がしたい、日本のものづくりの強みを世界に発信したいという意欲を持つ人にとって、鉄鋼業はグローバルキャリアを築くための絶好の舞台となるでしょう。近年は新興国の経済成長に伴い、海外での鉄鋼需要はますます高まっており、グローバルに活躍できる人材の重要性はさらに増していくと予想されます。

安定した収入や生活基盤を築きやすい

鉄鋼業は、国の基幹産業であり、大手企業が多く存在します。これらの企業は、一般的に経営基盤が安定しており、他の産業と比較して平均年収が高い傾向にあります。これは、鉄鋼業が大規模な設備投資を必要とする資本集約型の産業であり、高い専門性や技術力が求められるため、従業員への還元も手厚くなる傾向があるためです。

また、給与水準の高さだけでなく、福利厚生が充実している点も大きな魅力です。多くの企業で、社員寮や社宅、住宅手当、家族手当といった制度が整っており、若手社員でも安心して生活基盤を築くことができます。さらに、各種社会保険の完備はもちろん、人間ドックの補助や保養所の利用、財形貯蓄制度、持株会制度など、社員の健康や資産形成をサポートする様々な制度が用意されています。

労働組合が組織されている企業も多く、労働環境の維持・改善や、賃金交渉などが組織的に行われるため、従業員が長期的に安心して働き続けやすい環境が整っていると言えます。もちろん、業界全体が景気の波に影響される側面はありますが、社会に不可欠な素材を供給するという事業の性質上、需要が完全になくなることは考えにくく、長期的に見て安定性が高い産業であることは間違いありません。将来を見据えて、着実にキャリアを積み上げ、安定した生活を築きたいと考える人にとって、鉄鋼業は非常に魅力的な選択肢の一つとなるでしょう。

鉄鋼業の仕事で大変な点

多くの魅力を持つ鉄鋼業ですが、一方で、仕事を進める上での厳しさや大変な点も存在します。就職や転職を考える際には、こうした側面も正しく理解し、自分にとって乗り越えられる課題であるかを見極めることが重要です。

体力が必要な現場がある

鉄鋼業、特に製造・生産の現場では、相応の体力が求められる場面が少なくありません。製鉄所は24時間365日稼働しているため、勤務形態は日勤と夜勤を繰り返す三交代制が基本となります。不規則な生活リズムに身体を慣らす必要があり、人によっては生活サイクルの調整に苦労することもあるでしょう。

また、作業環境も決して快適とは言えない場合があります。夏場は、1,000℃を超える溶けた鉄を扱う炉の近くでは、強烈な熱気の中で作業を行う必要があります。冬場は、広大な工場の屋外や風通しの良い場所での作業は、厳しい寒さに晒されます。高所での点検作業や、重量のある部品や工具の持ち運び、長時間の立ち仕事など、日常的に体力を消耗する業務も多く存在します。

もちろん、近年では自動化や機械化が進み、作業者の負担を軽減する取り組みが積極的に行われています。また、徹底した熱中症対策や防寒対策、定期的な休憩時間の確保など、労働環境の改善も進められています。しかし、ものづくりの最前線である現場においては、依然として一定の体力が求められることは事実です。デスクワークよりも体を動かす仕事の方が好きだという人には向いていますが、体力に全く自信がないという人にとっては、厳しい環境と感じられる可能性があります。

危険を伴う作業がある

鉄鋼の製造現場は、高温の溶融金属、巨大で重量のある機械、高圧ガス、クレーンによる重量物の運搬など、一歩間違えれば重大な事故に繋がりかねない危険要素が多く存在します。溶けた鉄が飛散すれば重度の火傷を負うリスクがありますし、稼働中の機械に巻き込まれる、クレーンで吊り上げた荷物が落下するといった危険もゼロではありません。

そのため、鉄鋼業界では「安全は全てに優先する」という理念が徹底されています。全ての従業員は、定められた作業手順や安全ルールを厳格に遵守することが求められます。保護メガネやヘルメット、安全靴、耐熱服といった保護具の着用は絶対です。危険な箇所には安全柵やセンサーが設置され、定期的な安全パトロールやヒヤリハット活動(事故には至らなかったもののヒヤリとしたりハッとしたりした事例を共有し、対策を講じる活動)も活発に行われています。

こうした徹底した安全管理体制により、事故の発生率は大幅に減少していますが、危険と隣り合わせの環境であることに変わりはありません。ほんの少しの油断や気の緩みが大事故を引き起こす可能性があるため、常に緊張感を持ち、ルールを確実に守る強い責任感と集中力が不可欠です。安全に対する意識が低い人や、決められたルールを守るのが苦手な人には、非常に厳しい職場と言えるでしょう。

景気や社会情勢に左右されやすい

鉄鋼業は、自動車、建設、造船、産業機械といった様々な産業に素材を供給しているため、これらの需要産業の景気動向に業績が大きく左右されるという特徴があります。例えば、世界的な経済危機や大規模な災害が発生して景気が後退すると、自動車の販売台数が落ち込み、公共事業や民間設備投資が減少します。その結果、鉄鋼製品の需要も減少し、鉄鋼メーカーの生産量や売上が落ち込むことになります。

また、鉄鉱石や石炭といった主原料のほとんどを海外からの輸入に頼っているため、原料価格や為替レートの変動、さらには産出国の政治情勢といったグローバルな社会情勢の影響も直接的に受けます。近年では、原料価格やエネルギーコストの高騰が、企業の収益を圧迫する大きな要因となっています。

こうした外部環境の変化は、個人の努力だけではコントロールが難しい部分です。好景気の時には賞与が増えるといった恩恵がある一方で、不況期には生産調整やコスト削減のプレッシャーが強まることもあります。長期的な視点で見れば、社会に不可欠な素材であるため安定性は高いと言えますが、短期的な業績の波に一喜一憂せず、変化に対応していく柔軟性と精神的な強さが求められる点は、大変な側面の一つと言えるでしょう。

3K(きつい・汚い・危険)のイメージがある

鉄鋼業には、昔から「きつい・汚い・危険」を意味する「3K」のイメージが根強く残っています。前述の通り、「きつい」側面(体力的な負担)や「危険」な側面(労働災害のリスク)は、今でもゼロになったわけではありません。また、「汚い」というイメージについては、鉄鉱石や石炭を扱うため粉塵が舞ったり、油やグリスを使ったりする作業があるため、全くの誤解というわけではありません。

しかし、この3Kのイメージは、現代の鉄鋼業の実態とは大きく異なってきている点も強調しておく必要があります。技術革新は目覚ましく、多くの工程で自動化・ロボット化が進み、人間が過酷な環境で直接作業する機会は大幅に減少しています。オペレーターは、空調の効いたクリーンな操作室から、モニターを見ながらコンピュータで設備を制御するのが主流となっています。

また、環境対策への意識も非常に高く、工場内の粉塵を抑制する集塵設備の導入や、排水の浄化など、クリーンな工場環境の実現に向けた投資が積極的に行われています。安全対策も世界最高水準で徹底されており、「危険」な職場から「安全」な職場への転換が進んでいます。

それでもなお、世間一般には古い3Kのイメージが残っているため、家族や友人から仕事内容について心配されたり、誤解されたりすることがあるかもしれません。こうした古いイメージと、進化し続ける現代の職場環境とのギャップも、ある意味で鉄鋼業が乗り越えるべき課題の一つと言えるかもしれません。

鉄鋼業の平均年収

鉄鋼業への就職や転職を検討する上で、収入は非常に重要な要素の一つです。結論から言うと、鉄鋼業の平均年収は、日本の全産業平均や製造業全体の平均と比較して高い水準にあります。

公的な統計データを見てみましょう。厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、「鉄鋼業」が含まれる産業分類の平均賃金(きまって支給する現金給与額)は月額で38万4,400円です。これを単純に12倍し、さらに同調査の年間賞与その他特別給与額(平均119万3,500円)を加えると、年収の目安は約580万円となります。

| 産業分類 | 平均賃金(月額) | 年間賞与等 | 推定年収 |

|---|---|---|---|

| 鉄鋼業 | 384,400円 | 1,193,500円 | 約5,806,300円 |

| 製造業計 | 305,200円 | 868,700円 | 約4,531,100円 |

| 産業計 | 318,300円 | 719,500円 | 約4,539,100円 |

| (参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況) | |||

| ※推定年収は「きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額」で算出。企業規模計(10人以上)の数値。 |

この表からもわかるように、鉄鋼業の平均年収は、製造業全体の平均(約453万円)や全産業の平均(約454万円)を100万円以上、上回っています。これは、鉄鋼業が国の基幹産業として重要な役割を担い、大規模な設備を動かすための高度な技術力や専門性が求められること、そして労働組合の力が強く、従業員の待遇改善が図られやすいことなどが背景にあると考えられます。

もちろん、この数値はあくまで平均であり、実際の年収は企業の規模、役職、年齢、個人のスキルや経験によって大きく異なります。一般的に、高炉メーカーなどの大手企業は中小規模の企業よりも給与水準が高い傾向にあります。また、年齢が上がるにつれて給与も上昇していく年功序列的な賃金体系が残っている企業も多いですが、近年では成果主義的な要素を取り入れる動きも進んでいます。

特に、三交代制のシフト勤務がある製造現場のオペレーターは、夜勤手当や交代勤務手当が加算されるため、同年代の他の職種に比べて若いうちから高い収入を得やすい傾向があります。一方で、研究開発職や総合職では、院卒者が多く、専門性を武器に高い給与水準でキャリアをスタートさせるケースも少なくありません。

注意点として、鉄鋼業の業績は景気変動の影響を受けやすいため、賞与(ボーナス)の額は業績によって変動する可能性があります。好景気で会社の業績が良い年には想定以上の賞与が支給されることもあれば、不景気で業績が落ち込んだ際には賞与が減額されるリスクもあることは理解しておく必要があるでしょう。

とはいえ、総じて鉄鋼業は、安定した経営基盤のもとで、日本の平均を上回る収入を得ることが期待できる魅力的な産業であると言えます。充実した福利厚生と合わせ、長期的な視点で安定した生活設計を立てやすい環境が整っていることは、大きなメリットです。

鉄鋼業の現状と今後の課題

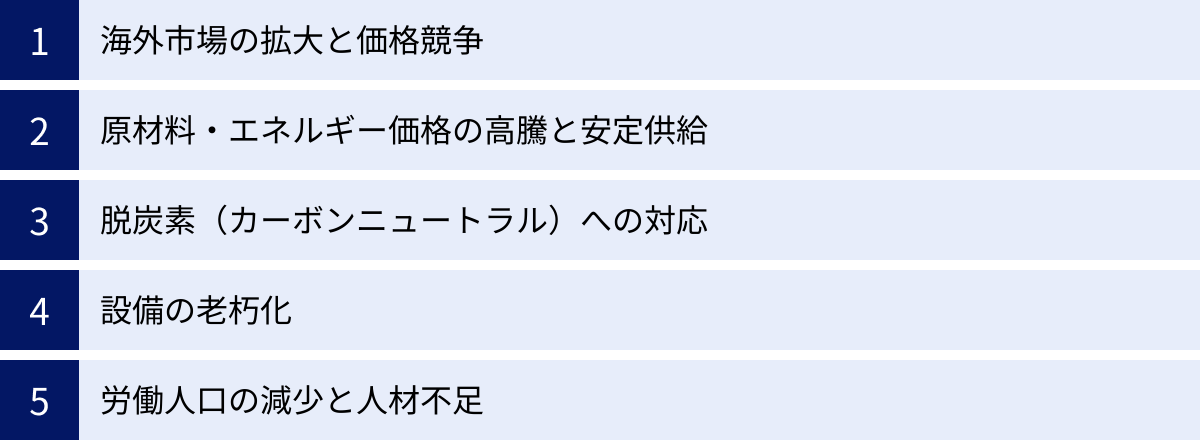

世界トップクラスの技術力を誇る日本の鉄鋼業ですが、現在、国内外の環境変化に伴う数多くの構造的な課題に直面しています。これらの課題をいかに克服していくかが、今後の持続的な成長に向けた鍵となります。

海外市場の拡大と価格競争

かつて日本の鉄鋼業は世界市場をリードする存在でしたが、近年、中国やインド、韓国といった新興国メーカーの台頭により、グローバルな競争環境は激化の一途をたどっています。特に、世界最大の鉄鋼生産国である中国は、国内の過剰な生産能力を背景に、安価な汎用鋼材を海外市場へ大量に輸出しており、国際的な市況を押し下げる要因となっています。

これにより、日本のメーカーは、特に建設資材などの汎用的な製品分野において、厳しい価格競争に晒されています。人件費や製造コストで優位に立つ新興国メーカーと、価格だけで勝負することは困難です。そのため、日本の鉄鋼業は、単純な量の拡大や価格競争から脱却し、技術力でしか実現できない高機能・高品質な製品で差別化を図る戦略への転換を迫られています。自動車用の超高張力鋼板(ハイテン)や、EVモーター用の高性能電磁鋼板など、付加価値の高い分野でいかに優位性を保ち続けるかが、国際競争力を維持するための重要なポイントです。

原材料・エネルギー価格の高騰と安定供給

日本の鉄鋼業は、主原料である鉄鉱石と原料炭(コークスの原料となる石炭)のほぼ全量を海外からの輸入に依存しています。そのため、これらの資源価格の変動や、産出国の情勢、海上輸送コストの変動といった外部要因に、経営が大きく左右される脆弱な構造を抱えています。近年の世界的なインフレや地政学リスクの高まりは、原材料価格の高騰を招き、鉄鋼メーカーの収益を直接的に圧迫しています。

また、鉄鋼業は電力やガスを大量に消費するエネルギー多消費型産業でもあります。エネルギー価格の高騰も、製造コストを押し上げる深刻な問題です。これらのコスト上昇分を製品価格に適切に転嫁できるかどうかが、収益性を確保する上で死活問題となりますが、顧客との交渉は常に厳しいものとなります。

原材料とエネルギーの安定的な調達(サプライチェーンの強靭化)と、価格変動リスクへの対応は、鉄鋼業にとって永遠の課題です。複数の国から調達先を分散させる、長期契約を結ぶ、価格変動リスクをヘッジする金融手法を活用するなど、様々な対策が講じられています。

脱炭素(カーボンニュートラル)への対応

地球温暖化対策としての脱炭素(カーボンニュートラル)への対応は、現在の鉄鋼業が直面する最大かつ最も困難な課題と言っても過言ではありません。鉄鋼業、特に高炉法による鉄鋼生産は、製造プロセスで石炭を大量に使用するため、日本の産業部門全体のCO2排出量の約4割を占める、最大の排出源となっています。世界的な脱炭素化の流れの中で、この構造を根本的に変革することが社会から強く求められています。

政府も「2050年カーボンニュートラル」を宣言しており、鉄鋼業界もこれにコミットしています。その実現に向けた切り札として期待されているのが、「水素還元製鉄」です。これは、従来コークス(炭素)が担っていた鉄鉱石の還元(酸素を取り除くこと)を水素(H2)で行う技術で、理論上、CO2の代わりに水(H2O)しか発生しません。また、電気炉でグリーン電力(再生可能エネルギー由来の電力)を用いて鉄スクラップを溶解する「グリーンスチール」の生産拡大も重要な柱です。

しかし、これらの革新的な技術を実用化・商業化するためには、莫大な研究開発費と設備投資が必要となります。また、安価なグリーン水素やグリーン電力を大量に確保できるかというエネルギー供給側の課題もあり、実現への道のりは決して平坦ではありません。この脱炭素化という巨大なチャレンジにどう立ち向かうかが、企業の存続そのものを左右すると言えるでしょう。

設備の老朽化

日本の多くの製鉄所は、高度経済成長期に建設されました。以来、半世紀以上にわたって日本の産業を支え続けてきましたが、主要な生産設備の多くが老朽化し、更新の時期を迎えているという課題があります。高炉をはじめとする巨大な設備は、定期的な改修やメンテナンスで延命が図られていますが、抜本的な更新には巨額の投資が必要です。

前述の脱炭素化への対応と、この老朽化対策を同時に進めていく必要があります。つまり、単に古い設備を新しいものに置き換えるだけでなく、次世代の環境対応型設備へと転換していくことが求められます。しかし、その投資負担は一企業だけでは背負いきれないほど巨額になる可能性があり、国の支援や業界全体での連携が不可欠となります。どの設備を、いつ、どのような形で更新していくのか、経営陣は非常に難しい判断を迫られています。

労働人口の減少と人材不足

日本の多くの産業と同様に、鉄鋼業もまた、少子高齢化に伴う労働人口の減少と、それに伴う人材不足、特に若手人材の確保難という深刻な問題に直面しています。長年にわたり現場を支えてきた熟練技術者が次々と定年退職を迎える一方で、若者の製造業離れや、前述の「3K」イメージなどから、次代を担う若手人材の確保が年々難しくなっています。

熟練技術者が持つ高度な技能や、トラブル発生時の対応ノウハウといった「暗黙知」を、いかにして若手世代にスムーズに継承していくかは、生産現場の競争力を維持する上で喫緊の課題です。技能伝承が途絶えてしまえば、日本の鉄鋼業が誇る品質や生産性が失われかねません。

この課題に対応するため、各社は研修制度の充実、マニュアルのデジタル化、AR(拡張現実)グラスなどを活用した遠隔からの技術指導、さらには熟練者の動きをAIで解析して再現する技術の開発など、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した技能伝承に取り組んでいます。また、魅力的な職場環境の整備や、待遇の改善、積極的な情報発信を通じて、鉄鋼業の仕事のやりがいを伝え、多様な人材を惹きつける努力が続けられています。

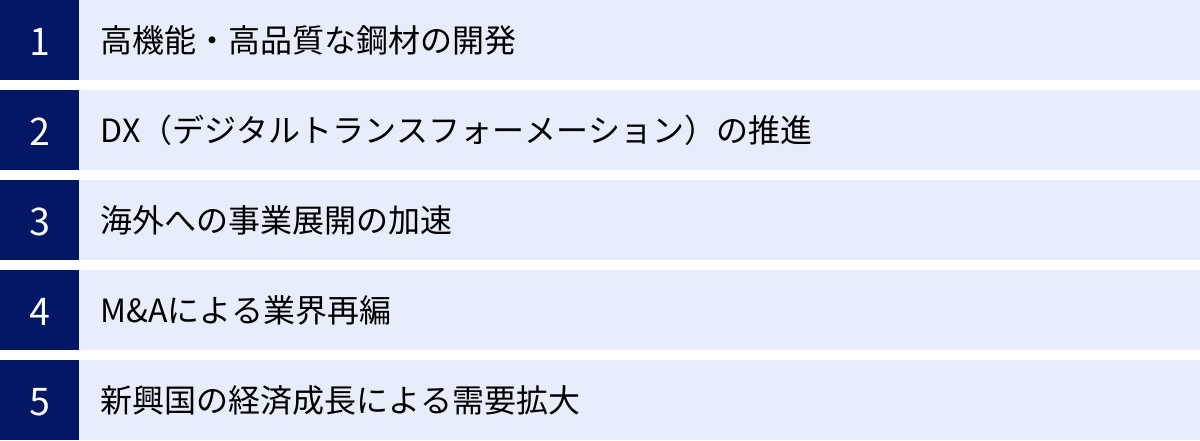

鉄鋼業の将来性と今後の動向

鉄鋼業は多くの課題を抱えている一方で、社会に不可欠な素材産業として、その需要がなくなることはありません。課題を克服し、変化に対応することで、新たな成長の道筋を描くことができます。ここでは、鉄鋼業の将来性を左右する今後の重要な動向について解説します。

高機能・高品質な鋼材の開発

海外メーカーとの価格競争が激化する汎用的な鋼材から、技術的な優位性を発揮できる高機能・高品質な鋼材へと、事業の軸足をシフトさせていく動きが加速しています。これは、日本の鉄鋼業が今後もグローバル市場で生き残るための最も重要な戦略です。

具体的には、以下のような付加価値の高い製品開発に力が注がれています。

- 自動車向け超高張力鋼板(ハイテン):自動車の車体に使われる鋼板で、薄くても非常に高い強度を持つのが特徴です。車体の軽量化を実現し、燃費向上やCO2排出削減に貢献すると同時に、衝突安全性能を高めることができます。EV(電気自動車)化が進む中でも、車体の基本骨格としての需要は根強く、さらなる軽量化と高強度化に向けた開発が進められています。

- 高性能電磁鋼板:EVのモーターや発電所の変圧器のコア(鉄心)に使われる特殊な鋼材です。電気エネルギーを磁気エネルギーに変換する際のエネルギーロスが極めて少ないという特性を持ちます。高性能な電磁鋼板は、モーターの効率を直接的に左右するため、EVの航続距離を延ばすためのキーマテリアルとして、需要が急拡大しています。

- 高機能な特殊鋼:航空機のエンジン部品に使われる耐熱合金や、洋上風力発電設備の基礎部分に使われる高強度で耐食性に優れた厚板など、極限環境下での使用に耐える特殊な性能を持つ鋼材の開発も活発です。

このように、社会のニーズの変化(軽量化、電動化、クリーンエネルギー化など)を先取りし、それを実現するためのキーマテリアルを供給していくことが、日本の鉄鋼業の未来を切り拓く道となります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

人手不足の解消、生産性の向上、技能伝承といった課題を解決する切り札として、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が業界全体で加速しています。鉄鋼業は、巨大な設備と複雑な工程から成り立っており、DXによる改善のポテンシャルが非常に大きい産業です。

- スマートファクトリー化:工場のあらゆる設備にIoTセンサーを取り付け、温度、圧力、振動などのデータをリアルタイムで収集・分析します。これにより、設備の異常を予知して故障を未然に防ぐ「予知保全」が可能になり、安定稼働とメンテナンスコストの削減に繋がります。

- AI・データサイエンスの活用:過去の膨大な生産データや品質データをAIに学習させることで、最適な操業条件を導き出したり、品質の異常を早期に検知したりする取り組みが進んでいます。また、熟練技術者の操業ノウハウをデータ化し、AIによって再現することで、技能伝承を支援する試みも始まっています。

- サプライチェーンの最適化:AIを用いて将来の鋼材需要をより正確に予測し、それに基づいて生産計画や在庫管理、輸送計画を最適化することで、サプライチェーン全体の効率化とコスト削減を目指します。

これらのDXの取り組みは、単なる業務のデジタル化に留まらず、鉄鋼業のビジネスモデルそのものを変革する可能性を秘めています。

海外への事業展開の加速

日本の国内市場は、人口減少などを背景に長期的な縮小が見込まれます。そのため、多くの鉄鋼メーカーは、経済成長が続く海外市場、特にアジアや北米といった成長地域への事業展開を加速させています。

その形態は、単に製品を輸出するだけでなく、より現地のニーズに深くコミットする形へと進化しています。例えば、現地の自動車メーカーの近くに鋼材の加工センターを建設し、ジャストインタイムで部品を供給する体制を構築したり、現地の鉄鋼メーカーと合弁会社を設立して、日本の技術を活かした高機能鋼材を現地で生産したりするケースが増えています。

現地の市場で、現地のパートナーと共に、現地のニーズに応える「地産地消」型のビジネスモデルをグローバルに展開していくことが、今後の成長戦略の柱となります。これにより、為替変動のリスクを低減し、現地の顧客との関係を強化することができます。

M&Aによる業界再編

グローバルな競争の激化、脱炭素化に向けた巨額の投資負担といった厳しい事業環境に対応するため、競争力強化を目的としたM&A(合併・買収)や事業提携による業界再編の動きが今後も続くと考えられます。

国内では、特定の製品分野に強みを持つ企業同士が事業を統合し、生産体制の効率化や開発力の強化を図る動きが見られます。海外では、成長市場での事業基盤を確保するために、現地の有力企業を買収するケースもあります。

こうした業界再編は、個々の企業の体力を強化し、重複する投資を避けて、限られた経営資源を成長分野や脱炭素技術開発に集中させるための戦略的な動きです。今後も、より効率的で競争力のある産業構造を目指した合従連衡が進んでいく可能性があります。

新興国の経済成長による需要拡大

課題が多い一方で、世界に目を向ければ明るい材料もあります。それは、インドや東南アジア、中南米といった新興国の持続的な経済成長です。これらの国々では、今後も大規模なインフラ整備(道路、鉄道、港湾、電力網など)、都市化の進展に伴う高層ビルの建設、そして中間所得層の拡大による自動車や家電製品の普及が進むと予想されています。

これらの経済活動全てにおいて、基礎素材である鉄鋼は不可欠です。したがって、世界全体で見れば、鉄鋼の需要は中長期的に底堅く推移し、むしろ拡大していくと考えられています。特に、インフラ建設や自動車生産には、高品質な鋼材が求められるため、日本の鉄鋼メーカーが持つ技術力が活かせる大きなビジネスチャンスが広がっています。

日本の鉄鋼業は、国内市場の成熟化という課題に直面しつつも、世界という大きな舞台で見れば、まだまだ成長の余地を大いに残している産業なのです。

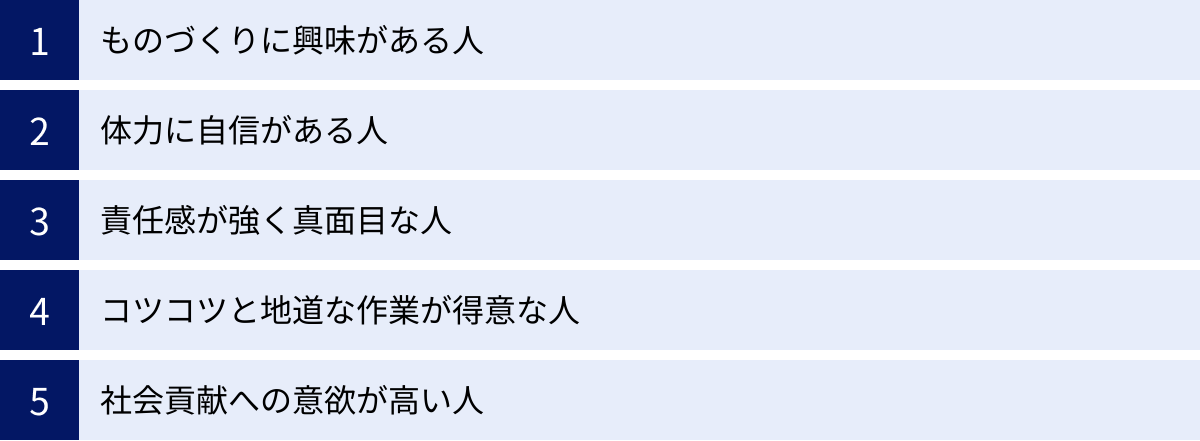

鉄鋼業に向いている人の特徴

鉄鋼業は、その仕事内容や文化から、特定の特徴や資質を持つ人が活躍しやすい業界です。ここでは、鉄鋼業に向いている人の5つの特徴を挙げ、なぜそう言えるのかを解説します。

ものづくりに興味がある人

鉄鋼業は、ものづくりの原点であり、頂点とも言える産業です。ただの石ころに過ぎない鉄鉱石が、巨大な設備と人間の知恵・技術によって、社会を支える多種多様な製品へと姿を変えていくプロセスは、非常にダイナミックで知的興奮に満ちています。

「自分が作ったものが形になり、世の中の役に立つことに喜びを感じる」「製品が完成していく過程を見るのが好きだ」「どうすればもっと良いものが作れるかを考えるのが楽しい」といった、根源的なものづくりへの好奇心や探求心を持っている人は、鉄鋼業の仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。製造現場で直接製品に触れる仕事はもちろん、研究開発で新しい素材を生み出す仕事、営業として自社製品の価値を顧客に伝える仕事、どの職種においても、この「ものづくりが好き」という気持ちが、困難な課題に立ち向かうための原動力となります。

体力に自信がある人

前述の通り、特に製造現場では、三交代制のシフト勤務や、高温・高所での作業など、一定の体力が求められる場面があります。不規則な勤務体系に対応できる身体的な強さや、夏場の暑さや冬場の寒さに耐えうる頑丈さは、安全に仕事を進め、長期的にキャリアを継続していく上で重要な要素となります。

もちろん、全ての職種で屈強な肉体が必要なわけではありません。しかし、学生時代にスポーツに打ち込んできた人や、体を動かすことが苦にならない人、体力には自信があるという人は、現場の環境にもスムーズに適応しやすいでしょう。また、体力だけでなく、厳しい環境下でも集中力を維持できる精神的なタフさも同様に重要です。心身ともに健康で、自己管理能力が高い人は、鉄鋼業の現場で高く評価されます。

責任感が強く真面目な人

鉄鋼業の仕事は、その一つひとつが社会の安全や人々の生活に直結しています。製造現場では、ほんのわずかな気の緩みや手順の省略が、重大な品質問題や労働災害を引き起こす可能性があります。そのため、定められたルールや手順を愚直なまでに遵守し、与えられた持ち場を最後までやり遂げる、強い責任感が不可欠です。

「これくらい大丈夫だろう」といった安易な妥協をせず、常に基本に忠実で、真面目にコツコツと仕事に取り組める姿勢が求められます。また、自分の仕事が後工程の担当者や、最終的に製品を使用するエンドユーザーにまで影響を及ぼすことを常に意識し、品質に対する高いプロ意識を持つことが重要です。チームで連携して一つの製品を造り上げる鉄鋼業において、一人ひとりの真面目さと責任感が、組織全体の信頼性を支える基盤となります。

コツコツと地道な作業が得意な人

鉄鋼業の仕事には、華やかさだけでなく、地道な努力の積み重ねが求められる場面が数多くあります。研究開発では、望むような結果が得られなくても、仮説と検証を何百回、何千回と粘り強く繰り返す必要があります。製造現場では、毎日同じように見える作業の中でも、常に設備の細かな変化に気を配り、品質を安定させるための地道な改善を続けることが求められます。

生産管理や事務の仕事においても、膨大なデータを正確に処理したり、緻密な計画を立てたりと、コツコツとした丁寧な作業が欠かせません。派手な成果をすぐに求めるのではなく、日々の地道な積み重ねが、やがて大きな成果に繋がることを理解し、真摯に取り組める人は、鉄鋼業で着実に成長し、信頼される人材となることができるでしょう。目立たない作業であっても、その重要性を理解し、黙々と遂行できる力は大きな強みです。

社会貢献への意欲が高い人

鉄鋼業の仕事のやりがいの根幹には、「社会の基盤を支えている」という実感があります。そのため、自分の仕事を通じて社会に貢献したい、人々の暮らしをより良くしたいという強い意欲を持っている人は、この仕事に大きな誇りとモチベーションを感じることができます。

単に給料のためだけに働くのではなく、「自分たちの造る鉄が、災害に強い街をつくり、人々の命を守る」「自分たちが開発した鋼材が、環境問題の解決に貢献する」といった、より大きな目的意識を持って仕事に取り組める人にとって、鉄鋼業は理想的な職場となり得ます。自分の仕事の社会的意義を深く理解し、それをやりがいとして感じられるかどうかは、鉄鋼業で長く働き続ける上で非常に重要な要素と言えるでしょう。

鉄鋼業への就職・転職で役立つスキルや資格

鉄鋼業で活躍するためには、どのようなスキルや資格が求められるのでしょうか。ここでは、職種を問わず求められる汎用的なスキルと、特定の業務で特に有利になる専門的な資格について解説します。また、未経験からの転職の可能性についても触れていきます。

求められるスキル

コミュニケーションスキル

鉄鋼業の仕事は、決して一人で完結するものではありません。製造、研究、営業、管理部門といった様々な部署のメンバーが、一つのチームとして緊密に連携することで、初めて高品質な製品を安定的に供給できます。そのため、自分の考えを正確に伝え、相手の意見を正しく理解し、円滑な人間関係を築くコミュニケーションスキルは、あらゆる職種において不可欠です。

特に、製造現場では「報・連・相(報告・連絡・相談)」が安全と品質の生命線となります。些細な異常や懸念事項をためらわずに共有し、チームで問題を解決していく文化が根付いています。また、営業や研究開発では、顧客や他部署との調整・交渉場面が多く、相手の意図を汲み取り、論理的に説明・説得する高度なコミュニケーション能力が求められます。

語学力

日本の鉄鋼業がグローバル展開を加速させる中で、英語をはじめとする語学力の重要性はますます高まっています。海外の顧客との商談、海外拠点との技術的な打ち合わせ、海外メーカーとの提携交渉など、語学力を活かせる場面は多岐にわたります。

特に、将来的に海外赴任やグローバルなプロジェクトに携わりたいと考えている人にとって、語学力はキャリアの可能性を大きく広げる強力な武器となります。英語力はもちろんのこと、中国語や、事業展開を進める地域の言語(スペイン語、ポルトガル語、タイ語など)を習得していれば、さらに希少価値の高い人材として評価されるでしょう。

あると有利な資格

鉄鋼業、特に製造現場で働く上では、特定の機械の操作や作業を行うために法律で定められた資格が必要となる場合があります。これらの資格を取得していると、就職・転職の際に即戦力として評価されやすく、非常に有利になります。

| 資格名 | 概要 | 活かせる場面・職種 |

|---|---|---|

| フォークリフト運転技能者 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するために必要な国家資格。 | 工場内での製品や資材の運搬、倉庫での入出庫作業など、幅広い場面で必須となる。製造、物流、倉庫管理などの職種。 |

| クレーン・デリック運転士 | 吊り上げ荷重5トン以上のクレーンやデリックを運転するための国家資格(免許)。 | 製鉄所内で原料や製品、巨大な設備部品などを移動させる際に不可欠。製造現場のオペレーターや保全担当者。 |

| 玉掛け技能講習 | クレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする「玉掛け作業」を行うための資格。吊り上げ荷重1トン以上の場合に必要。 | クレーン作業とセットで必須となる資格。クレーン運転士と連携して安全に荷物を移動させるために重要。 |

| エネルギー管理士 | 大量のエネルギーを消費する工場において、エネルギー使用の合理化・効率化を担うための国家資格。 | 省エネ計画の立案や実行、エネルギー管理体制の構築などを行う。生産技術、設備管理、環境管理部門。脱炭素が重要課題となる中で価値が高まっている。 |

これらの資格は、入社後に会社のサポートを受けて取得するケースも多いですが、あらかじめ保有していれば、仕事に対する意欲の高さを示すアピールポイントになります。特に、未経験から製造現場への転職を目指す場合、フォークリフトや玉掛けといった取得しやすい資格を事前に取っておくことは、採用担当者に良い印象を与える上で効果的です。

未経験でも転職は可能か?

結論から言うと、鉄鋼業への未経験からの転職は十分に可能です。特に、製造現場のオペレーター職などでは、人手不足を背景に、学歴や職歴を問わず、ポテンシャルを重視した採用を積極的に行っている企業が多くあります。

多くの大手鉄鋼メーカーでは、入社後の研修制度が非常に充実しています。新入社員は、まず安全教育や鉄鋼業に関する基礎知識を座学で学び、その後、経験豊富な先輩社員の指導のもとでOJT(On-the-Job Training)を通じて、実際の業務に必要なスキルや知識を段階的に習得していきます。そのため、未経験者でも安心してキャリアをスタートできる環境が整っています。

転職活動においては、「なぜ鉄鋼業に興味を持ったのか」「ものづくりへの熱意」「チームで働く協調性」「ルールを守る真面目さ」といった、この仕事に対する意欲や適性を具体的にアピールすることが重要です。また、前職が異業種であっても、そこで培ったスキルが活かせる場面は少なくありません。例えば、営業職の経験者は顧客との折衝能力が、サービス業の経験者はコミュニケーション能力やチームワークが、IT業界の経験者はDX推進への貢献が期待できます。

未経験であることをハンディキャップと捉えるのではなく、新しい環境で学び、成長したいという前向きな姿勢と、これまでの経験をどう活かせるかを論理的に説明することができれば、採用のチャンスは大きく広がります。

鉄鋼業界の代表的な大手企業3選

日本の鉄鋼業を牽引する代表的な企業として、ここでは「日本製鉄株式会社」「JFEスチール株式会社」「株式会社神戸製鋼所」の3社を取り上げ、それぞれの特徴や事業内容について解説します。これらの企業は「高炉メーカー」と呼ばれ、日本の鉄鋼生産の中核を担っています。

(※以下の企業情報は、各社の公式サイトや最新の統合報告書、有価証券報告書等に基づき作成しています。数値は変動する可能性があるため、最新の情報は各社の公式発表をご確認ください。)

① 日本製鉄株式会社

日本製鉄株式会社は、粗鋼生産量において日本国内で最大、世界でもトップクラスの規模を誇る、日本の鉄鋼業界のリーディングカンパニーです。2012年に新日本製鐵と住友金属工業が統合して誕生し、その後も事業再編を経て現在の体制となりました。国内外に多数の製造・販売拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。

事業の最大の特徴は、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」を目指し、自動車、エネルギー、インフラ、家電など、あらゆる産業分野に対して、高品質で多種多様な鉄鋼製品を供給している点です。特に、自動車用の高張力鋼板(ハイテン)や電磁鋼板といった、高い技術力が求められる分野で世界をリードしています。

近年は、カーボンニュートラルに向けた取り組みを経営の最重要課題と位置づけ、高炉での水素還元技術(Super-COURSE50)や、大型電炉での高級鋼製造といった革新的な技術開発に巨額の投資を行っています。また、インドやアメリカなど海外での事業展開も積極的に進めており、グローバルな成長戦略を加速させています。その圧倒的な規模と技術開発力で、今後も世界の鉄鋼業界を牽引していく存在です。

参照:日本製鉄株式会社 公式サイト、日本製鉄 統合報告書2023

② JFEスチール株式会社

JFEスチール株式会社は、JFEホールディングス傘下の中核事業会社であり、日本製鉄と並ぶ日本の二大高炉メーカーの一つです。川崎製鉄とNKK(日本鋼管)が2003年に経営統合して誕生しました。千葉と京浜(神奈川)の東日本製鉄所、倉敷と福山(広島)の西日本製鉄所という、世界最大級の臨海一貫製鉄所を国内に構え、高い生産効率を誇ります。

JFEスチールの強みは、「世界最高の技術をもって社会に貢献します」という企業理念に象徴される、その高い技術開発力にあります。顧客のニーズに深く応える製品開発に定評があり、特にエネルギー分野で使用される鋼管(ラインパイプ)や、建築用の厚板、食品・飲料缶用のティンフリースチールなどで世界トップクラスのシェアを持っています。

環境対応にも力を入れており、カーボンリサイクル高炉や直接水素還元など、独自のプロセスによるCO2削減技術の開発を進めています。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用にも積極的で、AIやIoTを駆使したサイバーフィジカルシステム(CPS)を導入し、製造プロセスの最適化と生産性向上を図っています。常に最先端の技術を追求し、高付加価値製品で市場を切り拓いていくのがJFEスチールの特徴です。

参照:JFEスチール株式会社 公式サイト、JFEホールディングス JFE REPORT 2023(統合報告書)

③ 株式会社神戸製鋼所

株式会社神戸製鋼所は、KOBELCOのブランド名で知られ、鉄鋼、アルミ・銅、機械、エンジニアリング、電力など、多岐にわたる事業を展開する複合経営を特徴としています。鉄鋼事業においては、高炉を持つ大手メーカーの一角を占めますが、他の2社と比較すると生産規模は小さいものの、独自の強みを持っています。

神戸製鋼所の鉄鋼事業における最大の特徴は、自動車のエンジン部品などに使われる高品質な「線材・棒鋼」で世界トップクラスのシェアを誇る点です。特に、タイヤの補強材として使われるスチールコード用の線材や、エンジン部品のクランクシャフト、ボルト・ナット用の鋼材など、高い品質と信頼性が求められるニッチな市場で圧倒的な存在感を示しています。

また、鉄鋼事業で培った技術を応用し、アルミ・銅製品、チタン、溶接材料、産業機械(コンプレッサや建設機械など)、さらには自社で発電所を運営する電力供給事業まで、幅広いビジネスポートフォリオを構築しています。この「複合経営」により、特定の事業の景気変動に左右されにくい安定した収益基盤を確立しているのが最大の強みです。素材と機械という異なる事業を併せ持つことで、双方の技術を融合させたソリューションを提供できる点も、他社にはないユニークな特徴と言えるでしょう。

参照:株式会社神戸製鋼所 公式サイト、神戸製鋼グループ 統合報告書2023

まとめ

本記事では、鉄鋼業の仕事内容、魅力と大変な点、業界の現状と将来性、そして求められる人材像まで、幅広く掘り下げて解説してきました。

鉄鋼業は、高炉・電炉・特殊鋼メーカーがそれぞれの役割を担い、自動車から建築、インフラまで、現代社会に不可欠な「産業のコメ」である鉄を供給する基幹産業です。その仕事は、製造、研究開発、営業、生産管理など多岐にわたり、多くの専門家が連携することで成り立っています。

この仕事の最大の魅力は、社会の根幹を支えるスケールの大きなものづくりに携われることであり、自分の仕事が目に見える形で人々の暮らしに貢献しているという強いやりがいを感じられます。また、安定した収入や充実した福利厚生、グローバルに活躍できる可能性など、働く上でのメリットも数多く存在します。

一方で、製造現場での体力的な負担や危険との隣り合わせの環境、景気変動に左右されやすい事業構造、そしてカーボンニュートラルという壮大な課題への挑戦など、乗り越えるべき厳しい側面も確かです。

しかし、これらの課題に対し、日本の鉄鋼業界は、高機能・高品質な鋼材開発、DXの推進、海外展開の加速といった戦略で果敢に立ち向かっています。鉄鋼という素材の重要性が揺るがない以上、変化に対応し続けることで、この産業には大きな将来性が拓けています。

ものづくりへの情熱、社会貢献への意欲、そして地道な努力を続けられる責任感と真面目さを持つ人にとって、鉄鋼業は間違いなく、自身のキャリアを輝かせることができるフィールドです。この記事が、鉄鋼業というダイナミックな世界への理解を深め、あなたの未来の選択肢を考える一助となれば幸いです。