私たちの暮らしは、数えきれないほどの「モノ」によって支えられています。スマートフォン、自動車、食品、衣類、医薬品など、日常のあらゆる場面で利用するこれらの製品は、すべて「製造業」の営みによって生み出されています。製造業は、日本の経済を根幹から支える基幹産業であり、多くの人々がその現場で活躍しています。

この記事では、「製造業とは何か?」という基本的な問いに答えるとともに、その多岐にわたる業種の分類、具体的な仕事内容、働くことのメリットややりがい、そして今後の展望について、網羅的に解説します。製造業への就職や転職を考えている方はもちろん、日本の産業構造を深く理解したい方にとっても、必読の内容です。

目次

製造業とは

製造業とは、原材料などを加工して、製品を生産・提供する産業のことを指します。木材から家具を作る、鉄鉱石から自動車の部品を作る、小麦粉からパンを作るといった活動は、すべて製造業に含まれます。この「加工」というプロセスには、物理的な変形(切る、曲げる、組み立てるなど)だけでなく、化学的な変化(化合、分離、精製など)も含まれ、非常に幅広い分野をカバーしています。

日本の産業構造において、製造業は極めて重要な位置を占めています。経済産業省の「2023年版ものづくり白書」によると、2021年の日本の名目GDP(国内総生産)に占める製造業の割合は約20.5%に達しており、他の産業と比較しても高い比率を維持しています。これは、日本がいかに「ものづくり」によって国富を築いてきたかを示す証左と言えるでしょう。(参照:経済産業省 2023年版ものづくり白書)

また、雇用の面でも製造業の役割は大きく、総務省の「労働力調査」によれば、2023年平均の就業者数約6,747万人のうち、製造業の就業者数は約1,046万人にのぼり、全就業者の約15.5%を占めています。これは、卸売業・小売業に次いで2番目に多い数字であり、多くの人々の働く場を提供していることがわかります。(参照:総務省統計局 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要)

製造業の最大の特徴は、有形財(形のあるモノ)を生み出す点にあります。サービス業が無形のサービスを提供するのに対し、製造業は具体的な製品を市場に供給します。この製品は、私たちの生活を豊かにする「消費財」と、他の産業の生産活動に使われる「生産財」に大別されます。

- 消費財: 私たちが日常的に購入し、使用する製品。例:食品、自動車、家電、衣類など。

- 生産財: 企業が製品を作るために使用する機械や部品、素材など。例:工作機械、半導体、鉄鋼、化学素材など。

このように、製造業は他の産業とも密接に結びついています。例えば、自動車メーカー(製造業)は、鉄鋼メーカー(製造業)から供給された鉄板を使い、工作機械メーカー(製造業)が作った機械でボディを加工し、完成した自動車をディーラー(卸売・小売業)を通じて消費者に販売します。この一連の流れは「サプライチェーン」と呼ばれ、製造業はこの中心的な役割を担っています。

製造業と聞くと、巨大な工場で機械が稼働している「工員」の姿をイメージするかもしれません。しかし、実際の仕事内容は非常に多岐にわたります。新しい製品のアイデアを生み出す「研究開発」、市場のニーズを分析する「商品企画」、製品の具体的な形を決める「設計」、効率的な生産ラインを構築する「生産技術」、そして実際に製品を組み立てる「製造」、製品の品質を保証する「品質管理」など、様々な専門性を持った人々が連携して「ものづくり」を支えています。

製造業は、単にモノを作るだけでなく、技術革新の源泉であり、国の競争力を左右する重要な産業です。近年のAIやIoTといったデジタル技術の進化は、製造業のあり方を大きく変えつつあり、「スマートファクトリー」と呼ばれる次世代の工場も登場しています。こうした変化に対応しながら、日本の製造業はこれからも私たちの生活と経済を支え続けていくでしょう。

製造業の全24種類の分類一覧

製造業は、その生産する製品の種類によって細かく分類されています。ここでは、総務省が定める「日本標準産業分類」に基づき、製造業を24種類に分けて、それぞれの特徴や主な製品を解説します。この分類を知ることで、製造業の全体像をより具体的に把握できるでしょう。(参照:総務省 日本標準産業分類(平成25年10月改定))

① 食料品製造業

私たちの食生活に最も身近な産業です。農産物、畜産物、水産物などの原材料を加工し、飲料を除くあらゆる食料品を製造します。具体的には、精肉・水産加工品、パン・菓子類、乳製品、調味料、冷凍食品、レトルト食品などが含まれます。人々の生命維持に不可欠な製品を扱うため、景気の変動を受けにくく、安定した需要があるのが特徴です。衛生管理や品質管理が極めて重要視される分野でもあります。

② 飲料・たばこ・飼料製造業

清涼飲料水、アルコール飲料、茶、コーヒーなどの飲料や、たばこ、そして家畜やペットのための飼料を製造する産業です。食料品製造業と同様に生活必需品に近い性格を持ちますが、特に飲料は季節性やトレンドの影響を受けやすいという特徴があります。新商品の開発競争が激しく、マーケティング戦略が売上を大きく左右します。

③ 繊維工業

綿、羊毛、絹、化学繊維などの原料から糸を紡ぎ、布地を織り、衣類や寝具、カーテン、産業用資材(自動車のシート、エアバッグなど)を製造する産業です。かつては日本の主要な輸出産業でしたが、現在では海外製品との競争が激化しています。近年では、高機能性素材(吸湿速乾、保温、防水など)の開発に注力する企業が増えています。

④ 木材・木製品製造業(家具を除く)

木材を加工して、製材品、合板、木製チップ、建材(柱、床材など)、木箱などを作る産業です。家具や紙製品はここには含まれません。国内の森林資源の活用や、輸入木材の安定確保が重要な課題です。住宅着工数や建設業界の動向に業績が左右される傾向があります。

⑤ 家具・装備品製造業

木製、金属製、プラスチック製などの家具(机、椅子、タンスなど)や、建具(ドア、窓枠)、ブラインド、室内装飾品などを製造する産業です。デザイン性や機能性が重視され、消費者のライフスタイルの変化に合わせて多様な製品が求められます。オフィス家具や店舗用什器などもこの分類に含まれます。

⑥ パルプ・紙・紙加工品製造業

木材チップや古紙を原料としてパルプを製造し、それを元に新聞用紙、印刷用紙、段ボール、ティッシュペーパー、紙おむつなどの紙製品を作る産業です。デジタル化の進展により印刷用紙の需要は減少傾向にありますが、インターネット通販の拡大に伴い段ボールの需要は増加しています。環境負荷低減のためのリサイクル技術も重要です。

⑦ 印刷・同関連業

紙やその他の素材に文字や画像を印刷する産業です。書籍、雑誌、新聞、カタログ、ポスターなどの商業印刷が中心ですが、パッケージ印刷やシール印刷、デジタル印刷なども含まれます。製版や製本、印刷物の加工といった関連サービスもこの業種の一部です。インターネットメディアの台頭により、市場は変化の時期を迎えています。

⑧ 化学工業

化学反応を利用して、様々な化学物質やそれを原料とする製品を製造する非常に幅広い産業です。基礎化学品(石油化学製品、無機化学品)、機能性化学品(電子材料、医農薬中間体)、最終製品(合成樹脂、合成繊維、塗料、化粧品、洗剤)など、その製品はあらゆる産業分野で利用されています。日本の製造業の中でも特に技術力が高く、研究開発が重要な役割を担っています。

⑨ 石油製品・石炭製品製造業

原油を精製してガソリン、灯油、軽油、重油などの石油製品や、アスファルト、潤滑油などを製造する産業です。また、石炭からコークスやコールタールなどを製造する事業も含まれます。エネルギー供給の根幹を担う重要な産業であり、原油価格や為替レートの変動に大きく影響されます。脱炭素社会への移行という大きな課題に直面しています。

⑩ プラスチック製品製造業

化学工業で製造された合成樹脂(プラスチック)を主原料として、射出成形、押出成形、ブロー成形などの方法で様々な製品を製造する産業です。食品容器、ペットボトル、家電製品の外装、自動車部品、建材、文房具など、その用途は極めて多岐にわたります。軽量で加工しやすいという利点がある一方、海洋プラスチック問題など環境対応が急務となっています。

⑪ ゴム製品製造業

天然ゴムや合成ゴムを原料として、タイヤ、工業用ベルト、ホース、防振ゴム、ゴム手袋などの製品を製造する産業です。特に自動車用タイヤが大きな割合を占めており、自動車産業の動向に業績が左右されます。耐久性や耐摩耗性、耐熱性など、製品には高い性能が求められます。

⑫ なめし革・同製品・毛皮製造業

動物の皮をなめして革素材を作り、それを用いて靴、カバン、ハンドバッグ、衣類、手袋などの革製品を製造する産業です。毛皮製品の製造も含まれます。ファッション性が高く、ブランド価値が重要になる分野です。職人の高度な技術が求められる一方、動物愛護の観点から代替素材への移行も進んでいます。

⑬ 窯業・土石製品製造業

粘土、石灰石、珪石などの非金属鉱物を原料とし、高温で焼成・加工することで製品を製造する産業です。セメント、コンクリート製品、ガラス、陶磁器(食器、タイル)、耐火物、ファインセラミックスなどが含まれます。建設・土木業界との関連が深いですが、ファインセラミックスは半導体製造装置や医療機器など最先端分野で活用されています。

⑭ 鉄鋼業

鉄鉱石や鉄くずを原料として、高炉や電気炉で鉄を生産し、圧延などの加工を経て、鋼板、形鋼、鋼管、線材などの鉄鋼製品を製造する産業です。「産業のコメ」とも呼ばれ、自動車、建設、造船、電機など、あらゆる産業の基盤を支える素材産業です。巨大な設備が必要な装置産業であり、国際的な市況変動の影響を強く受けます。

⑮ 非鉄金属製造業

鉄以外の金属(銅、亜鉛、鉛、アルミニウム、金、銀、チタン、レアメタルなど)を、鉱石やリサイクル原料から精錬し、地金や加工品(板、管、棒、線など)を製造する産業です。銅は電線、アルミニウムは建材や飲料缶、リチウムやコバルトは電池材料など、それぞれの金属が持つ特性を活かして多様な分野で利用されています。

⑯ 金属製品製造業

鉄鋼や非鉄金属を主な材料として、切削、プレス、溶接、めっきなどの加工を行い、最終的な製品や部品を製造する産業です。建設用金属製品(橋梁、鉄骨)、金属製洋食器(スプーン、フォーク)、作業工具、ねじ、ばね、金網、金属製容器(ドラム缶)などが含まれます。非常に裾野が広く、多くの中小企業が専門技術を活かして活躍しています。

⑰ はん用機械器具製造業

特定の産業分野に限定されず、幅広い用途で使われる機械や器具を製造する産業です。ボイラー、エンジン、ポンプ、コンプレッサー、エレベーター、クレーン、冷凍・空調機器、ベアリング、ロボットアームなどが含まれます。「はん用」とは「汎用」のことで、様々な産業の生産活動を支える縁の下の力持ち的な存在です。

⑱ 生産用機械器具製造業

特定の産業における生産工程で使われる専用の機械や装置を製造する産業です。農業用機械、建設機械、鉱山機械、金属工作機械(旋盤、フライス盤)、半導体製造装置、繊維機械、食品加工機械、包装機械などが含まれます。顧客企業のニーズに合わせたオーダーメイド生産が多く、高い技術力と専門知識が求められます。

⑲ 業務用機械器具製造業

事務用、サービス用、計量・測定・分析用、医療用など、主に業務用途で使われる機械器具を製造する産業です。複写機、レジスター、自動販売機、はかり、顕微鏡、レントゲン装置、ペースメーカーなどが含まれます。特に医療用機器や計測機器の分野では、精密な技術と高い信頼性が不可欠です。

⑳ 電子部品・デバイス・電子回路製造業

あらゆる電子機器の心臓部となる部品を製造する産業です。半導体素子、集積回路(IC)、液晶パネル、コンデンサ、抵抗器、コネクタ、プリント配線板などが含まれます。技術革新のスピードが非常に速く、国際競争が激しい分野ですが、日本の企業が高いシェアを持つ製品も多く存在します。デジタル社会の発展を根底から支えています。

㉑ 電気機械器具製造業

電気をエネルギー源として作動する機械器具を製造する産業です。発電機、電動機(モーター)、変圧器などの産業用電気機械から、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、照明器具などの家庭用電化製品、電池、配線器具まで幅広く含まれます。省エネルギー性能やスマート化(IoT対応)が近年の開発トレンドです。

㉒ 情報通信機械器具製造業

情報の伝達や処理を行うための機械器具を製造する産業です。通信機器(固定電話、携帯電話、スマートフォン、基地局設備)、放送装置、コンピュータ(パソコン、サーバー)、およびその周辺装置(プリンター、ディスプレイ、記憶装置)などが含まれます。技術の陳腐化が早く、常に最先端の技術を取り入れる必要があります。

㉓ 輸送用機械器具製造業

人や物を輸送するための機械器具およびその関連部品を製造する産業です。自動車とその部品が最大の割合を占めますが、鉄道車両、船舶、航空機、自転車なども含まれます。日本の製造業を代表する産業であり、関連産業への経済波及効果が非常に大きいのが特徴です。安全性、環境性能(電動化など)、自動運転技術の開発が大きなテーマとなっています。

㉔ その他の製造業

上記のいずれの分類にも当てはまらない製造業をまとめたものです。貴金属・宝石製品、楽器、がん具・運動用具、文房具(鉛筆、万年筆など)、漆器、畳、モデル・模型、そして産業廃棄物の再生処理などが含まれます。多種多様な業種が存在し、伝統工芸から新しい分野まで、様々なものづくりが行われています。

大きく分けると3つの種類がある

前述した24種類の製造業は、その製品がサプライチェーン(製品が消費者に届くまでの流れ)のどの段階に位置するかによって、大きく「素材産業」「加工組立産業」「生活関連産業」の3つに大別できます。この枠組みで捉えることで、各産業の役割と相互関係がより明確になります。

| 産業分類 | 特徴 | 関連する業種(例) |

|---|---|---|

| 素材産業 | 他の産業の「原材料」となる素材を供給する川上の産業。 | 鉄鋼業、非鉄金属製造業、化学工業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業 |

| 加工組立産業 | 素材産業から供給された素材や部品を加工・組み立てて製品を完成させる川中の産業。 | 輸送用機械器具製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業 |

| 生活関連産業 | 主に消費者が直接使用する製品を製造する川下の産業。 | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、家具・装備品製造業 |

素材産業

素材産業は、あらゆる「ものづくり」の出発点となる素材を生産・供給する産業群です。川の流れに例えると最も上流に位置するため、「川上産業」とも呼ばれます。鉄鋼、非鉄金属、化学製品、繊維、紙・パルプ、セメントなどがこれに該当します。

素材産業の主な特徴は以下の通りです。

- 大規模な設備が必要: 鉄鋼業の高炉や化学工業のプラントのように、製品を生産するために巨大な設備投資が必要です。このため、新規参入が難しく、大企業が市場を占める傾向があります。

- 景気変動の影響を受けやすい: 素材産業の製品は、自動車や家電、建設など、幅広い産業で利用されます。そのため、経済全体の景気が後退すると、顧客である各産業からの需要が一斉に減少し、大きな影響を受けます。逆に好景気の際には需要が急増します。

- 国際市況の影響: 原油や鉄鉱石といった原材料の多くを海外からの輸入に頼っており、これらの国際価格や為替レートの変動が、製品価格や収益に直接的な影響を与えます。

- BtoB(企業間取引)が中心: 製品の多くは、最終消費者ではなく、加工組立産業などの他の企業に向けて販売されます。

素材産業は、日本のものづくりの品質と競争力を根底で支える重要な役割を担っています。近年では、環境負荷の低減(CO2排出削減など)や、より高機能・高性能な新素材の開発が大きな課題となっています。

加工組立産業

加工組立産業は、素材産業から供給された素材や、国内外から調達した様々な部品を加工し、組み立てることで、機械や電子機器などの最終製品または中間製品を完成させる産業群です。サプライチェーンの中間に位置することから、「川中産業」とも呼ばれます。

自動車、工作機械、半導体製造装置、家電製品、スマートフォンなどが代表的な製品です。日本の製造業の中でも特に国際競争力が高く、世界市場で高い評価を得ている製品が数多く存在します。

加工組立産業の主な特徴は以下の通りです。

- 複雑なサプライチェーン: 一つの製品を完成させるために、数千から数万点にも及ぶ部品が必要となる場合があります。これらの部品を世界中の多数のサプライヤーから調達し、管理する複雑なサプライチェーンを構築・維持する能力が求められます。

- 高度な生産技術と品質管理: 精密な部品を効率的かつ高い品質で組み立てるための生産技術(自動化、ロボット活用など)や、製品の信頼性を保証するための厳格な品質管理体制が不可欠です。

- 技術革新の牽引役: 製品の性能向上や新機能の追加を目指し、常に研究開発が行われています。AI、IoT、自動運転といった最先端技術は、この加工組立産業から生まれることが多く、日本の技術革新をリードする存在です。

- ブランド力が重要: 特に自動車や家電などの最終製品においては、性能や品質だけでなく、デザインやブランドイメージが消費者の購買意欲を大きく左右します。

加工組立産業は、多くの部品メーカーや素材メーカーを支える役割も担っており、その経済的な波及効果は非常に大きいと言えます。

生活関連産業

生活関連産業は、主に一般消費者が日常生活で使用する製品(消費財)を製造する産業群です。サプライチェーンの最も下流に位置し、消費者に最も近い存在であるため、「川下産業」とも呼ばれます。

食料品、飲料、衣類、家具、化粧品、医薬品などがこのカテゴリーに含まれます。

生活関連産業の主な特徴は以下の通りです。

- 消費者のニーズが直接反映される: 製品の売れ行きが、消費者の好みやライフスタイルの変化、トレンドに直接影響されます。そのため、市場の動向を敏感に察知し、迅速に商品開発や改良に繋げるマーケティング能力が重要になります。

- 景気変動の影響を受けにくい: 食品や医薬品など、生活に不可欠な製品が多いため、景気が悪化しても需要が急激に落ち込むことは少なく、比較的安定した市場を持つとされています(ディフェンシブ産業)。

- 多品種少量生産: 消費者の多様なニーズに応えるため、一つの製品を大量に生産するよりも、様々なバリエーションの製品を少量ずつ生産する傾向が強い分野です。

- BtoC(企業対消費者取引)が中心: スーパーマーケットやドラッグストア、百貨店などを通じて、製品が直接一般消費者に販売されます。テレビCMやSNSなどを活用した広告宣伝活動も活発に行われます。

これらの3つの産業は独立しているわけではなく、「素材産業 → 加工組立産業 → 生活関連産業(または消費者)」というように、密接に連携し合うことで、日本の製造業全体が成り立っています。

製造業の主な職種と仕事内容

製造業の「ものづくり」は、工場でのライン作業だけでなく、非常に多くの職種の人々の連携によって支えられています。ここでは、製品が生まれてから顧客の元に届くまでの流れに沿って、主な職種とその仕事内容を紹介します。

| 職種分類 | 主な仕事内容 | 求められるスキル・知識 |

|---|---|---|

| 上流工程 | ||

| 研究開発 | 新技術や新素材の基礎研究、将来の製品化に向けた先行開発。 | 専門分野の深い知識、探求心、論理的思考力 |

| 商品企画 | 市場調査、顧客ニーズ分析、新商品のコンセプト立案、事業性評価。 | マーケティング知識、分析力、発想力、情報収集力 |

| 設計 | 商品企画に基づき、製品の具体的な形状、構造、機能、仕様を決定。 | CADスキル、力学・材料工学などの専門知識、コスト意識 |

| 中流工程 | ||

| 生産技術 | 効率的で安全な生産ラインの設計・構築、生産設備の導入・改善。 | 機械・電気工学の知識、生産管理手法、問題解決能力 |

| 製造・ライン作業 | 生産ラインで機械操作や手作業による部品の加工・組立、製品の製造。 | 集中力、正確性、手先の器用さ、チームワーク |

| 品質管理・品質保証 | 製品が仕様や基準を満たしているかの検査・検証、品質維持・向上の仕組み作り。 | 品質管理手法(QC)、統計知識、分析力、粘り強さ |

| 生産管理・工程管理 | 生産計画の立案、原材料や部品の在庫管理、生産進捗の管理。 | スケジュール管理能力、調整力、予測能力、SCM知識 |

| メンテナンス・保守 | 工場の生産設備や機械の定期点検、修理、保全計画の策定。 | 機械・電気の知識、トラブルシューティング能力、予防保全の知識 |

| 購買・調達 | 製品に必要な原材料や部品を、最適な品質・価格・納期で仕入れる。 | 交渉力、コスト分析能力、サプライヤー管理能力、市場動向の把握 |

| 下流工程 | ||

| 営業・セールスエンジニア | 顧客への製品提案・販売、技術的な説明やサポート、アフターフォロー。 | コミュニケーション能力、製品知識、課題解決能力 |

| マーケティング | 広告宣伝、販売促進活動、ブランド戦略の立案・実行、市場分析。 | マーケティング戦略、データ分析力、企画力、創造性 |

| 支援部門 | ||

| 経理・人事・総務など | 会社の財務管理、従業員の採用・労務管理、施設管理など、事業活動の支援。 | 各分野の専門知識、管理能力、コミュニケーション能力 |

研究開発

未来の製品や技術の「種」を生み出す仕事です。まだ世にない新しい技術や素材の基礎研究を行ったり、数年後の製品化を見据えた先行開発に取り組んだりします。化学、物理、情報工学など、それぞれの専門分野に関する深い知識と探求心が求められます。論文を読んだり、学会に参加したりすることも重要な業務の一部です。

商品企画

「どんな製品を作れば売れるのか?」を考える仕事です。市場調査や顧客アンケート、競合製品の分析などを行い、市場のニーズを的確に捉えます。その上で、新商品のコンセプトを立案し、技術的な実現可能性やコスト、収益性などを評価して事業化を決定します。マーケティングの知識や柔軟な発想力が不可欠です。

設計

商品企画で決まったコンセプトを、具体的な「図面」に落とし込む仕事です。CAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ツールを使い、製品の形状、構造、部品の配置などを詳細に決定します。性能やデザイン性はもちろん、生産のしやすさやコスト、安全性など、様々な要素を考慮しながら設計を進める必要があります。

生産技術

設計図通りに製品を「いかに効率よく、安く、高品質に作るか」を追求する仕事です。新しい生産ラインの設計や立ち上げ、生産設備の選定・導入、既存ラインの改善(自動化、省人化など)を行います。機械工学や電気工学、生産管理に関する幅広い知識と、現場の問題を解決する能力が求められます。

製造・ライン作業

工場の生産ラインで、実際に製品を組み立てたり、部品を加工したりする仕事です。マニュアルに沿って機械を操作したり、手作業で部品を取り付けたりします。日本のものづくりの品質を現場で支える重要な役割であり、正確性や集中力、チームで協力する姿勢が大切になります。

品質管理・品質保証

出来上がった製品が、定められた品質基準や仕様を満たしているかをチェックする仕事です。「品質管理」は、製造工程内で不良品が出ないように検査や工程管理を行うのに対し、「品質保証」は、完成した製品が市場に出た後も品質を保証し、顧客からのクレーム対応や再発防止策の策定まで行います。統計的な品質管理手法(QC七つ道具など)の知識や、細かな点に気づく注意力が求められます。

生産管理・工程管理

「いつまでに、何を、いくつ作るか」という生産計画を立て、その計画通りに生産が進むように管理する仕事です。原材料や部品の発注・在庫管理、各工程の進捗状況の把握、納期の調整など、生産活動全体の司令塔のような役割を担います。計画性や調整力、トラブルへの対応力が重要です。

メンテナンス・保守

工場の機械や設備が常に正常に稼働するように、点検や整備を行う仕事です。定期的なメンテナンス(予防保全)によって故障を未然に防いだり、突発的な故障が発生した際に迅速に修理したりします。機械や電気に関する専門知識と、トラブルの原因を特定する能力が不可欠です。

購買・調達

ものづくりに必要な原材料や部品を、国内外のサプライヤーから仕入れる仕事です。より良い品質のものを、より安く、必要なタイミングで入手することがミッションです。サプライヤーとの価格交渉や納期調整、新規サプライヤーの開拓など、交渉力や情報収集能力が求められます。

営業・セールスエンジニア

完成した製品を顧客に販売する仕事です。特に、生産財(工作機械や部品など)を扱うBtoBの営業では、製品の技術的な特徴を深く理解し、顧客が抱える課題を解決するための提案を行う「セールスエンジニア」としての役割が重要になります。高いコミュニケーション能力と、自社製品に関する深い知識が必要です。

マーケティング

製品がより多く売れるための仕組みを作る仕事です。テレビCMやWeb広告、SNSなどを活用した広告宣伝活動、キャンペーンなどの販売促進、ブランドイメージの構築などを行います。市場データを分析し、効果的な戦略を立案・実行する能力が求められます。

経理・人事・総務などの管理部門

直接ものづくりには関わりませんが、会社全体の活動を支える重要な部門です。経理は会社のお金の管理、人事は従業員の採用や教育・労務管理、総務はオフィス環境の整備や株主総会の運営など、それぞれの専門分野で事業活動を円滑に進めるためのサポートを行います。

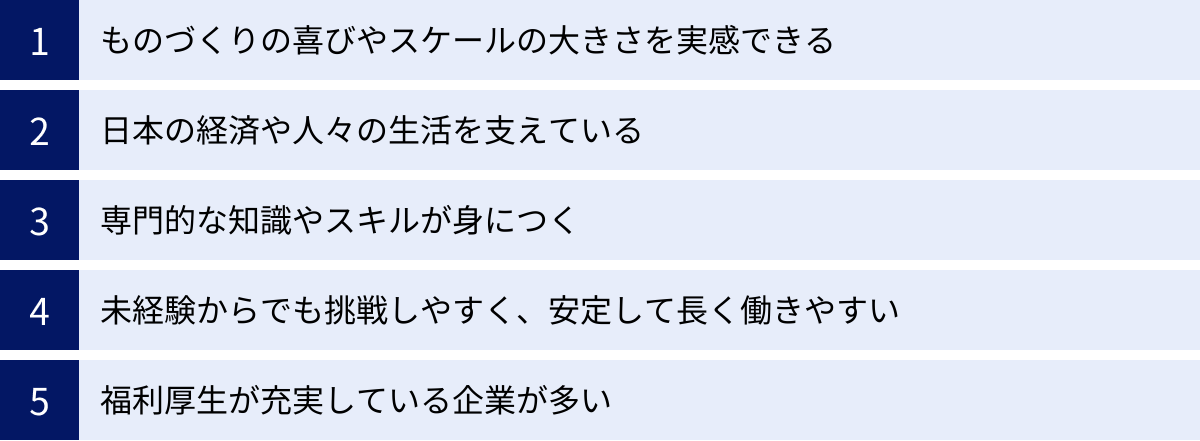

製造業で働く5つのメリット・やりがい

日本の基幹産業である製造業には、他の産業にはない独自の魅力や働くメリットがあります。ここでは、代表的な5つのポイントを紹介します。

① ものづくりの喜びやスケールの大きさを実感できる

製造業で働く最大のやりがいは、何と言っても「ものづくり」に直接的・間接的に関われることです。自分が携わった製品が形になり、世の中に出て、多くの人々の生活の中で役立っているのを目にした時の喜びは格別です。

例えば、自動車の設計者であれば、自分が描いた図面が実際の車となり、街を走っている姿を見ることができます。工場のライン作業員であれば、自分の手で組み立てた製品が、店頭に並んでいるのを発見するかもしれません。営業職であっても、自社が納入した機械が顧客の工場で稼働し、生産性向上に貢献している様子を見れば、大きな達成感を得られるでしょう。

また、橋やプラント、大型船舶、航空機といった巨大な構造物や、世界中の人々が使う製品の製造に関わる場合、そのスケールの大きさに圧倒されるとともに、社会に大きなインパクトを与える仕事をしているという実感を持つことができます。これは、製造業ならではのダイナミックな魅力と言えます。

② 日本の経済や人々の生活を支えている

前述の通り、製造業は日本のGDPの約2割、就業者数の約15%を占める基幹産業です。製造業が活発であることは、日本の経済全体の成長に直結します。また、製造業が生み出す製品は、私たちの衣食住はもちろん、医療、交通、通信など、社会インフラのあらゆる側面を支えています。

製造業で働くことは、単に給料を得るためだけでなく、日本の経済を動かし、人々の豊かな生活を根底から支えるという社会貢献に繋がります。自分が作っている製品が、誰かの命を救う医療機器であったり、災害時に役立つインフラ設備であったりすることもあります。このような社会的な意義を感じられることは、仕事への誇りとモチベーションを高める大きな要因となります。

③ 専門的な知識やスキルが身につく

製造業は、多種多様な専門職の集合体です。研究開発、設計、生産技術、品質管理、メンテナンスなど、それぞれの分野で高度な知識や技術が求められます。

実務を通じてこれらの専門性を高めていくことで、その道のプロフェッショナルとして市場価値の高い人材になることができます。 例えば、特定の加工技術に精通した技術者や、難易度の高い品質管理手法を使いこなせる専門家、あるいは特定の業界のサプライチェーンに詳しい購買担当者など、代替の難しい存在としてキャリアを築くことが可能です。

また、多くの製造業では、資格取得支援制度や社内研修、OJT(On-the-Job Training)などが充実しており、働きながらスキルアップを目指せる環境が整っています。一度身につけた専門スキルは、同業他社への転職やキャリアアップの際にも大きな武器となるでしょう。

④ 未経験からでも挑戦しやすく、安定して長く働きやすい

専門性が高い一方で、製造業は未経験者に対しても門戸が比較的広いという特徴があります。特に、工場の製造・ライン作業や軽作業などの職種では、学歴や経験を問わない求人が多く見られます。入社後の研修やマニュアルが整備されている企業が多く、働きながら仕事を覚えていくことが可能です。

まずは現場の作業からスタートし、経験を積んでから品質管理や生産管理、メンテナンスといった専門職へキャリアチェンジする道も開かれています。コツコツと真面目に取り組む姿勢が評価されやすい業界でもあります。

また、製造業、特に大手メーカーは経営基盤が安定している企業が多く、長期的な雇用が期待できます。食料品や医薬品など、景気に左右されにくいディフェンシブな業種であれば、より安定性は高まります。一つの会社で腰を据えて長く働きたいと考える人にとって、製造業は魅力的な選択肢の一つです。

⑤ 福利厚生が充実している企業が多い

製造業、特に歴史のある大手企業では、従業員が安心して長く働けるように、福利厚生制度が手厚く整備されている傾向があります。

具体的には、住宅手当や家族手当、社員食堂、独身寮・社宅の提供、退職金制度、財形貯蓄制度、自社製品の割引購入制度などが挙げられます。また、労働組合がしっかり機能している企業も多く、賃金交渉や労働環境の改善が定期的に行われるため、従業員の権利が守られやすい環境にあると言えます。

これらの充実した福利厚生は、給与という目に見える報酬だけでなく、可処分所得を増やし、生活の安定に大きく貢献します。ワークライフバランスを重視する人にとっても、大きなメリットとなるでしょう。

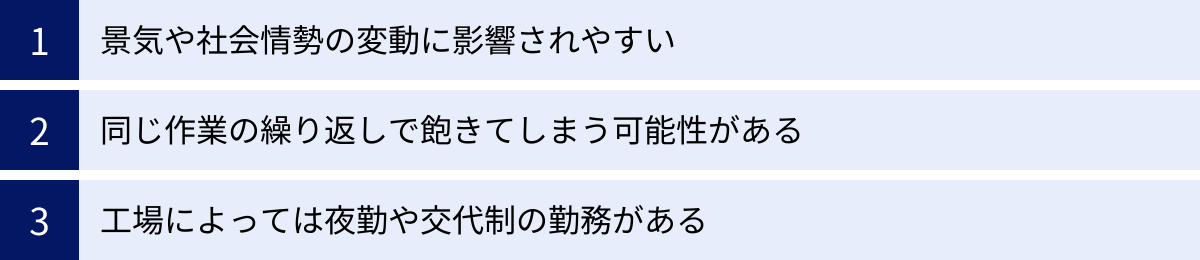

製造業で働く3つのデメリット・大変なこと

多くの魅力がある一方で、製造業で働く上ではいくつかの厳しい側面も存在します。転職や就職を考える際には、これらのデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。

① 景気や社会情勢の変動に影響されやすい

製造業、特に自動車や半導体、工作機械といった分野は、国内外の景気動向に業績が大きく左右されます。好景気の時は需要が拡大し、残業や休日出勤が増えて収入も増える傾向にありますが、不況期に入ると一転して受注が激減し、生産調整や雇用の見直し(残業削減、ボーナスカット、場合によってはリストラなど)が行われるリスクがあります。

また、近年のように国際情勢が不安定になると、サプライチェーンの混乱や原材料価格の高騰、特定国からの需要減少といった形で、直接的な打撃を受けることも少なくありません。例えば、半導体不足によって自動車の生産が滞ったり、ウクライナ情勢によってエネルギーコストや素材価格が急騰したりといった事態は、記憶に新しいところです。

このように、個人の努力や会社の業績とは関係のない外部要因によって、自身の雇用や収入が不安定になる可能性がある点は、製造業の大きなデメリットの一つと言えるでしょう。

② 同じ作業の繰り返しで飽きてしまう可能性がある

特に工場の製造ラインにおける作業は、決められた手順に従って同じ動作をひたすら繰り返す「ルーティンワーク」が中心となる場合があります。ベルトコンベアで流れてくる部品に特定のパーツを取り付け続ける、製品に傷がないかを目視で検査し続ける、といった仕事です。

このような作業は、慣れれば効率的にこなせるようになりますが、人によっては単調で変化に乏しく、やりがいを感じにくくなったり、飽きてしまったりする可能性があります。創造的な仕事や、日々新しい課題に取り組むことに喜びを感じるタイプの人には、苦痛に感じられるかもしれません。

ただし、近年では工場の自動化(ファクトリーオートメーション)が進み、単純作業はロボットが担い、人間はより高度な判断が求められる工程管理や品質改善、設備のメンテナンスなどを担当するケースも増えています。また、社内でのジョブローテーション制度などを活用し、異なる部署や職種を経験することで、単調さを回避することも可能です。

③ 工場によっては夜勤や交代制の勤務がある

製造業の工場では、生産効率を高めるために24時間体制で設備を稼働させていることが少なくありません。そのような工場で働く場合、勤務形態は日勤だけでなく、夜勤を含む交代制(二交代制や三交代制など)になることが一般的です。

夜勤や交代制勤務は、日勤のみの勤務に比べて給与が高くなる(深夜手当などが付く)というメリットがありますが、生活リズムが不規則になりがちです。これにより、睡眠不足や体調不良に陥ったり、家族や友人との時間が合わせにくくなったりするというデメリットが生じます。

慣れるまでは体への負担が大きく、自己管理能力が求められます。もちろん、すべての製造業の職場で夜勤があるわけではなく、日勤のみの工場や、研究開発・設計・管理部門などのオフィスワークでは、一般的なカレンダー通りの勤務形態となります。求人に応募する際には、勤務形態を事前にしっかりと確認することが重要です。

製造業に向いている人の特徴

製造業には多様な職種がありますが、業界全体として求められる共通の素養や特性があります。ここでは、製造業で活躍しやすい人の特徴を5つ紹介します。

ものづくりが好きな人

これは最も基本的かつ重要な素養です。プラモデル作りやDIY、手芸などが好きな人のように、自分の手で何かを形にしたり、仕組みを考えたりすることに喜びを感じる人は、製造業の仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。

設計図が徐々に製品として具現化していく過程や、バラバラの部品が一つに組み上がっていく様子にワクワクする気持ちは、日々の業務のモチベーションに繋がります。たとえ直接製造に関わらない職種であっても、自社製品への愛着や「良いものを作りたい」という情熱は、仕事の質を高める上で不可欠です。

コツコツとした地道な作業が得意な人

製造業の現場では、華やかな成果ばかりではありません。高品質な製品を生み出すためには、地道なデータの収集・分析、細かい部品の丁寧な組み立て、ミリ単位での調整、根気のいる検査といった、コツコツとした作業の積み重ねが不可欠です。

派手さはないけれど、決められたルールや手順を守り、集中力を持続させて正確に作業を遂行できる。こうした真面目さや粘り強さは、製造業のあらゆる職種で高く評価されます。特に製造、品質管理、研究開発といった分野では、この特性が直接的に成果へと結びつきます。

探求心や向上心がある人

製造業の世界は、常に技術革新の波にさらされています。より良い製品を、より効率的に作るためには、現状に満足せず、「なぜこうなるのか?」「もっと改善できないか?」と常に問い続ける探求心が重要です。

新しい技術や知識を学ぶことに意欲的で、自ら課題を見つけて解決策を考え、実行できる人は、生産技術や研究開発、設計などの分野で特に重宝されます。資格取得や勉強会への参加などを通じて、自らのスキルを常にアップデートしていく向上心も、長期的なキャリア形成において大きな力となります。

チームで協力して作業するのが好きな人

一つの製品は、決して一人の力だけでは作れません。商品企画、設計、購買、製造、品質管理、営業など、多くの部署や担当者がそれぞれの役割を果たし、連携することで、初めて「ものづくり」が成り立ちます。

そのため、自分の担当業務だけをこなすのではなく、他のメンバーと円滑にコミュニケーションを取り、情報を共有し、時には助け合いながら共通の目標に向かって進んでいける協調性が求められます。報告・連絡・相談(報連相)を徹底し、チーム全体の成功を考えて行動できる人は、製造業において不可欠な人材です。

体力に自信がある人

職種にもよりますが、製造業では体力が求められる場面が少なくありません。工場の製造ラインでは、長時間立ちっぱなしで作業を行ったり、ある程度の重量物を持ったりすることもあります。また、設備のメンテナンス担当者は、広い工場内を歩き回ったり、機械の狭い隙間に入り込んだりすることもあるでしょう。

前述の通り、工場によっては夜勤や交代制勤務もあるため、不規則な生活リズムに対応できる体力も必要です。もちろん、全ての仕事で屈強な肉体が求められるわけではありませんが、健康で、一定の体力があることは、安定して長く働き続けるための基盤となります。

製造業の平均年収

製造業への就職・転職を考える上で、年収は重要な関心事の一つです。ここでは、公的な統計データに基づいて、製造業の平均年収の実態を解説します。

厚生労働省が発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、製造業の平均年収(「きまって支給する現金給与額」の12ヶ月分と「年間賞与その他特別給与額」の合計)は、約542.4万円です。(※企業規模10人以上の計)

これは、調査対象となった全産業の平均年収約505.7万円と比較して、やや高い水準にあります。日本の基幹産業として安定した収益基盤を持つ企業が多いことや、専門性の高い職種が多いことが、この結果に繋がっていると考えられます。(参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況)

ただし、これはあくまで全体の平均値であり、実際には業種、企業規模、職種、年齢、個人のスキルなどによって大きく異なります。

業種別の傾向:

一般的に、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、輸送用機械器具製造業(特に自動車メーカーなど)、電気機械器具製造業といった分野は、高い技術力や大規模な設備投資を背景に、平均年収が高い傾向にあります。一方で、繊維工業や木材・木製品製造業などは、比較的平均年収が低い傾向が見られます。

企業規模別の傾向:

製造業は、企業規模による年収格差が比較的大きい産業です。一般的に、大企業(常用労働者1,000人以上)の方が、中小企業に比べて給与水準や賞与、福利厚生が充実している傾向が顕著です。これは、大企業の方が収益性が高く、労働組合の力が強いことなどが理由として挙げられます。

職種別の傾向:

同じ企業内でも、職種によって年収は変わります。研究開発や設計、生産技術といった専門知識が求められる技術職や、会社の経営に関わる管理職は年収が高くなる傾向があります。一方、製造ラインの作業員などは、経験年数が浅いうちは比較的低い水準からスタートすることが多いですが、経験を積んだり、リーダーや管理監督者へとステップアップしたりすることで、年収を上げていくことが可能です。

年齢別の傾向:

多くの製造業企業では、年功序列型の賃金体系が依然として残っており、勤続年数や年齢とともに給与が上昇していく傾向があります。20代から30代、40代とキャリアを重ねるにつれて、役職も上がり、年収も着実に増加していくのが一般的です。

まとめると、製造業で高い年収を目指すには、①平均年収の高い業種を選び、②できるだけ規模の大きい企業に入社し、③専門性の高い職種でスキルを磨き、④長期的にキャリアを形成していくことが有効な戦略と言えるでしょう。

製造業の今後の動向と将来性

日本の製造業は今、グローバル化、デジタル化、少子高齢化といった大きな環境変化の波に直面しています。ここでは、製造業が抱える課題と、今後の展望について解説します。

AI・IoT化(DX)による生産性向上

製造業における最も大きなトレンドが、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といったデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)です。これは「インダストリー4.0」や「スマートファクトリー」とも呼ばれます。

具体的には、工場内のあらゆる機械や設備をインターネットに接続(IoT化)し、稼働状況や品質データをリアルタイムで収集・分析します。そして、AIがその膨大なデータを解析することで、故障の予兆を検知したり、生産計画を最適化したり、熟練技術者のノウハウを形式知化したりすることが可能になります。

これにより、生産性の飛躍的な向上、品質の安定化、コスト削減が期待されています。単純作業はロボットに任せ、人間はより創造的で付加価値の高い業務(改善活動、データ分析、新しい生産プロセスの開発など)に集中できるようになります。この流れは今後さらに加速し、デジタル技術を使いこなせる人材の需要はますます高まっていくでしょう。

人手不足や後継者不足による事業承継の問題

日本の社会全体が抱える少子高齢化は、労働集約的な側面も持つ製造業にとって深刻な課題です。特に、中小の製造業では、若手人材の確保が難しく、従業員の高齢化と人手不足が事業継続の大きな障壁となっています。

また、長年にわたって培われてきた「匠の技」とも言える熟練技術者の技能が、後継者不足によって失われつつある「技術承継」の問題も深刻です。

この課題に対し、政府や各企業は、前述のDXによる省人化・自動化や、外国人材の活用、定年延長や再雇用制度の拡充などで対応を進めています。また、後継者のいない中小企業を、M&A(企業の合併・買収)によって技術力ごと引き継ぐ動きも活発化しています。厳しい課題ではありますが、逆に言えば、若手にとっては活躍のチャンスが多く、早期に重要なポジションを任される可能性もあると言えます。

海外展開や新興国との国際競争の激化

国内市場が縮小していく中で、多くの製造業企業にとって海外市場への展開は不可欠となっています。特に、経済成長が著しいアジアなどの新興国は、重要な生産拠点であると同時に、有望な販売市場でもあります。

一方で、中国や韓国、台湾といった新興国のメーカーが技術力を急速に高めており、かつては日本企業の独壇場であった分野でも、激しい国際競争にさらされています。価格競争力だけでなく、品質や技術力においても、もはや日本の優位性は絶対的なものではなくなっています。

このような状況下で日本の製造業が生き残っていくためには、単に安くて良いものを作るだけでなく、他社には真似のできない高付加価値な製品(最先端の素材、超精密な部品、高度なソリューションなど)を開発・提供していくことが求められます。グローバルな視点を持ち、異文化を理解し、海外で活躍できる人材の重要性も増していくでしょう。

未経験から製造業へ転職を成功させる3つのポイント

専門的なイメージの強い製造業ですが、未経験からでも十分に転職は可能です。ここでは、成功確率を高めるための3つの重要なポイントを解説します。

① 研修や教育制度が充実している企業を選ぶ

未経験者にとって最も心強いのが、入社後の研修や教育制度です。企業によっては、入社後数ヶ月間にわたって、座学で製品知識や安全教育を学び、その後、各部署をローテーションで回りながらOJTで実務を経験するといった、手厚い研修プログラムを用意している場合があります。

求人票や企業の採用サイトで、「未経験者歓迎」「研修制度充実」「資格取得支援制度あり」といったキーワードに注目しましょう。面接の際にも、具体的な研修内容や、未経験で入社した先輩社員がどのように成長していったかを質問してみるのがおすすめです。教育体制が整っている企業は、人を育てる文化が根付いており、入社後も安心してスキルアップを目指すことができます。

② 企業研究を徹底し、志望動機を明確にする

「未経験OKだから」という理由だけで応募するのではなく、「なぜその業界なのか」「なぜその会社でなければならないのか」「入社して何をしたいのか」を自分の言葉で語れるようにしておくことが極めて重要です。

そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。その企業がどのような製品を作り、どのような強みを持っているのか。業界の中でどのような立ち位置にいるのか。どのような企業理念を掲げているのか。これらを企業のウェブサイトやIR情報、ニュース記事などから深く理解しましょう。

その上で、自分のこれまでの経験(例えば、アルバイトでの接客経験で培ったコミュニケーション能力や、趣味のDIYで得たものづくりの楽しさなど)と、その企業の事業内容を結びつけ、説得力のある志望動機を作成します。「ものづくりへの興味」や「チームで働くことへの意欲」といった熱意を具体的に伝えることが、採用担当者の心を動かす鍵となります。

③ 転職エージェントを活用する

未経験からの転職活動は、情報収集や自己分析、書類作成、面接対策など、一人で進めるには不安な点も多いでしょう。そこでおすすめなのが、転職エージェントの活用です。

転職エージェントに登録すると、専任のキャリアアドバイザーがあなたの経歴や希望をヒアリングした上で、最適な求人を紹介してくれます。特に、製造業に特化した転職エージェントであれば、業界の動向や各企業の内部事情に詳しく、一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性もあります。

また、キャリアアドバイザーは、応募書類の添削や模擬面接といった選考対策もサポートしてくれます。客観的な視点からあなたのアピールポイントを引き出し、効果的な伝え方をアドバイスしてくれるため、選考の通過率を大きく高めることができます。無料で利用できるサービスがほとんどなので、積極的に活用してみましょう。

まとめ

本記事では、製造業の定義から、24の業種分類、主な職種、働く上でのメリット・デメリット、そして将来性や転職のポイントに至るまで、幅広く解説してきました。

製造業は、原材料を加工して有形の製品を生み出す、日本の経済と社会を支える基幹産業です。その領域は、私たちの食生活を支える食品から、最先端技術の結晶である半導体や航空機まで、極めて多岐にわたります。そして、その「ものづくり」は、研究開発、設計、製造、品質管理、営業など、無数の専門家たちの連携によって成り立っています。

製造業で働くことには、「ものづくりの喜び」や「社会貢献の実感」、そして「専門性の習得」といった、他では得がたい大きな魅力があります。一方で、景気変動の影響や勤務形態など、事前に理解しておくべき側面も存在します。

AIやIoTの導入によるDX、グローバル競争の激化、人手不足といった大きな変化の中で、日本の製造業は今、大きな変革期を迎えています。しかし、これは同時に、新たな挑戦の機会が溢れていることも意味します。

この記事を通じて、製造業という世界の奥深さと可能性を感じていただけたなら幸いです。もしあなたが、コツコツと物事に取り組むのが好きで、チームで何かを成し遂げることに喜びを感じ、日本の未来を支える仕事に携わりたいと考えるなら、製造業はあなたのキャリアにとって非常に魅力的な選択肢となるはずです。未経験からでも、適切な準備と意欲があれば、道は必ず開けます。ぜひ、この広大な「ものづくり」の世界への第一歩を踏み出してみてください。