日本のものづくり文化と経済を根幹から支える「機械メーカー」。自動車やエレクトロニクスといった華やかな最終製品メーカーの影に隠れがちですが、その実態は、あらゆる産業に不可欠な生産設備や機械を供給する、まさに「縁の下の力持ち」です。高い技術力を武器に世界市場で活躍する優良企業が多く、安定した経営基盤と充実した待遇から、就職・転職市場でも常に高い人気を誇ります。

しかし、その事業領域はあまりにも幅広く、BtoB(企業間取引)が中心であるため、「具体的にどんな会社があって、どんな仕事をしているのか分からない」という方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな機械メーカーの世界を解き明かすべく、業界の全体像から主な種類、具体的な仕事内容、そして将来性までを網羅的に解説します。さらに、売上高や技術力などを基に選定した「大手優良企業ランキング25選」を一挙に紹介。各社の特徴や強みを詳しく見ていきます。

機械メーカーへのキャリアに関心のある学生や、ものづくり業界への転職を検討している社会人の方にとって、企業研究や自己分析の確かな一助となる情報をお届けします。

目次

機械メーカーとは

機械メーカーとは、文字通り、様々な「機械」およびその構成部品を開発、製造、販売する企業の総称です。ここで言う「機械」とは、工場の生産ラインで使われる産業用ロボットや工作機械から、巨大なビルを建設するクレーン車、農作業を効率化するトラクター、オフィスの複合機に至るまで、極めて多岐にわたります。

機械メーカーの最大の特徴は、そのビジネスモデルの多くがBtoB(Business to Business)、つまり企業を顧客とする取引である点です。私たちが日常的に製品を手に取る機会は少ないため、一般の消費者には馴染みが薄い企業がほとんどかもしれません。しかし、自動車メーカーが車を組み立てるためには、部品を精密に加工する「工作機械」や、車体を溶接する「産業用ロボット」が不可欠です。同様に、私たちが食べる食品も、その多くが「食品加工機械」や「包装機械」によって生産されています。

このように、機械メーカーは、自動車、電機、半導体、食品、医薬品、建設、農業といった、あらゆる産業の生産活動を根底から支える設備や装置を供給しており、日本の産業構造における「基幹産業」として極めて重要な位置を占めています。その技術力の高さは世界的に評価されており、日本の輸出を支える大きな柱の一つでもあります。

経済産業省の「工業統計調査」などを見ても、生産用機械器具製造業や業務用機械器具製造業は、製造業全体の中で大きな出荷額を誇っており、日本経済への貢献度の高さがうかがえます。これらの企業が生み出す高性能な機械は「マザーマシン(母なる機械)」とも呼ばれ、ものづくり全体の品質や生産性を左右するほどの力を持っています。

近年では、従来の「良い機械を作って売る」というビジネスモデルに加え、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)といったデジタル技術を積極的に活用する動きが加速しています。機械にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知したり(予知保全)、生産効率を最適化するソリューションを提案したりと、「モノ売り」から「コト売り」へのシフトが進んでいるのも、現代の機械メーカーを理解する上で重要なポイントです。

まとめると、機械メーカーとは、表舞台に立つことは少なくとも、その卓越した技術力であらゆる産業の土台を築き、私たちの豊かな社会生活と経済活動を力強く支えている、日本が世界に誇るべき産業分野であると言えるでしょう。

機械メーカーの主な種類

一口に機械メーカーと言っても、その事業領域は非常に広範です。ここでは、主要なカテゴリーを5つに分類し、それぞれの特徴、主な製品、そして社会で果たす役割について解説します。どの分野に興味があるかを考えることは、企業研究の第一歩となります。

| 種類 | 主な製品 | 主な顧客・用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 産業用機械 | 産業用ロボット、コンベア、包装機、射出成形機、半導体製造装置 | 各種製造業の工場(自動車、電機、食品など) | 生産ラインの自動化、効率化、省人化に貢献。FA(ファクトリーオートメーション)の中核を担う。 |

| 工作機械 | 旋盤、マシニングセンタ、フライス盤、研削盤、レーザー加工機 | 機械メーカー、自動車部品メーカー、金型メーカー | 機械や部品を精密に加工するための機械。「マザーマシン」と呼ばれ、ものづくりの精度を決定づける。 |

| 建設機械 | 油圧ショベル、クレーン、ブルドーザー、ホイールローダー、道路舗装機械 | 建設会社、土木会社、レンタル会社 | 道路、ビル、ダム、トンネルなどのインフラ建設や資源開発現場で活躍。 |

| 農業用機械 | トラクター、コンバイン、田植え機、ドローン | 農家、農業法人、JA(農業協同組合) | 食料生産の効率化、省力化に貢献。近年はスマート農業(アグリテック)のキーデバイス。 |

| 事務用機械 | 複合機、プリンター、スキャナー、プロジェクター、シュレッダー | あらゆる業種の企業、官公庁、学校のオフィス | 業務効率化、情報管理、ドキュメントソリューションを提供。ネットワークとの連携が重要。 |

産業用機械

産業用機械は、主に工場の生産ライン(FAライン)で活躍する機械を指します。人手不足が深刻化し、製品品質の向上が常に求められる現代の製造業において、その重要性は増すばかりです。

代表的なものに、自動車の溶接や塗装、電子部品の組み立てなどを行う「産業用ロボット」があります。従来は人間が行っていた危険な作業や単純な繰り返し作業を代替することで、生産性の向上と労働環境の改善に大きく貢献しています。

また、部品や製品を次の工程へ自動で運ぶ「搬送機械(コンベアや自動倉庫など)」、製品を箱詰めする「包装機械」、プラスチック製品を成形する「射出成形機」、そしてスマートフォンの頭脳である半導体チップを作る「半導体製造装置」なども、すべて産業用機械に含まれます。これらの機械が有機的に連携することで、現代のスマートファクトリーは成り立っています。産業用機械メーカーは、まさに製造業の自動化・省人化という大きな課題に対するソリューションを提供する存在です。

工作機械

工作機械は、「機械を作るための機械」と称され、ものづくり産業の根幹を支える極めて重要な機械です。金属の塊を削ったり、穴を開けたり、磨いたりして、精密な機械部品を加工する役割を担います。

例えば、円筒状の材料を回転させながら削る「旋盤」、角材に様々な加工を施す「フライス盤」、そしてこれらの機能を統合し、コンピュータ制御で複雑な形状を自動で加工する「マシニングセンタ」などが代表的です。これらの機械がなければ、自動車のエンジン部品も、航空機のジェットエンジンも、スマートフォンの中の小さな部品も作ることはできません。

日本の工作機械メーカーは、その精度、剛性、耐久性において世界トップクラスの技術力を誇り、世界中のものづくり現場で「Made in Japan」の品質が高く評価されています。ものづくりの精度は、それを生み出す工作機械の精度に依存するため、工作機械メーカーは常にナノメートル(10億分の1メートル)単位の超精密加工技術を追求し続けています。

建設機械

建設機械は、通称「建機」や「重機」とも呼ばれ、道路、橋、ダム、ビルといった社会インフラの建設現場や、鉱山での資源採掘現場で活躍します。油圧ショベル(ショベルカー)、クレーン、ブルドーザーなどは、多くの人が一度は目にしたことがあるでしょう。

これらの機械は、人力では到底不可能な量の土砂を掘削したり、重い資材を持ち上げたりすることで、大規模な工事を可能にします。製品には、過酷な環境下でも安定して稼働するための高い耐久性とパワー、そしてオペレーターの安全を確保する機能が求められます。

近年では、GPSや各種センサー、ドローンなどを活用し、施工の自動化・省人化を目指す「ICT施工(スマートコンストラクション)」の技術開発が急速に進んでいます。熟練オペレーターの不足という課題に対し、IT技術で応えようとする動きは、建設機械業界の大きなトレンドとなっています。災害復旧の現場でも欠かせない存在であり、社会の安全・安心を守るという側面も持っています。

農業用機械

農業用機械は、食料の安定生産を支えるために不可欠な機械です。田畑を耕す「トラクター」、稲を刈り取って脱穀まで行う「コンバイン」、苗を植える「田植え機」などがその代表格です。

これらの機械の登場により、かつては重労働であった農作業は大幅に省力化・効率化されました。農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻な社会問題となる中で、農業用機械が果たす役割はますます大きくなっています。

建設機械と同様に、農業分野でもGPSやセンサー、AIを活用した「スマート農業(アグリテック)」が注目されています。トラクターの自動運転による夜間作業や、ドローンによる農薬のピンポイント散布、センサーデータに基づく最適な水・肥料管理など、テクノロジーによって「匠の技」を再現し、生産性と品質を向上させる取り組みが活発化しています。

事務用機械

事務用機械は、企業のオフィスにおける業務効率化を目的とした機械です。コピー、プリント、スキャン、FAXの機能を一台に集約した「複合機」や「プリンター」が最も身近な例でしょう。

かつては紙の書類を作成・複写することが主な役割でしたが、ペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、その役割は大きく変化しています。現在では、スキャンした紙文書をデータ化してクラウドストレージに自動で保存したり、文書管理システムと連携して業務フローを自動化したりといった、「ドキュメントソリューション」を提供するハブとしての機能が重視されるようになっています。

情報セキュリティを担保する機能や、ネットワークを介して様々なデバイスから利用できる利便性も求められており、単なるハードウェアメーカーから、ITソリューションを提供するサービス企業へと変貌を遂げているのが、現代の事務用機械メーカーの特徴です。

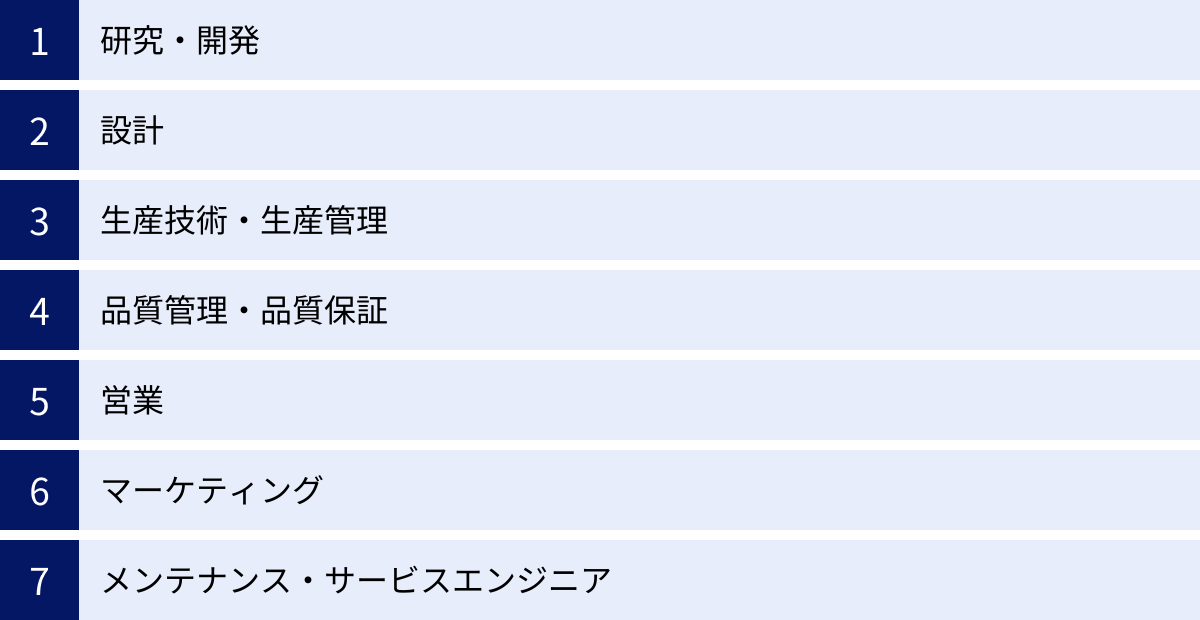

機械メーカーの主な仕事内容

機械メーカーの仕事は、一つの製品が企画されてから顧客の元で役目を終えるまで、非常に多くの専門職が関わる壮大なリレーです。ここでは、その代表的な7つの仕事内容を紹介し、それぞれがどのような役割を担っているのかを解説します。

研究・開発

研究・開発は、未来の製品やサービスを生み出すための「種」を見つけ、育てる仕事です。数年後、あるいは十年後の市場を見据え、革新的な技術や製品コンセプトを創出する、まさにメーカーの将来を左右する重要な部門です。

この職種は、大きく「基礎研究」「応用研究」「製品開発」に分かれます。

- 基礎研究: まだ世にない原理や現象を探求し、将来の技術シーズ(種)を発見します。大学や公的研究機関と連携することも多く、長期的な視点が求められます。

- 応用研究: 基礎研究で得られた知見を、具体的な製品へ応用するための技術を確立します。例えば、「新しい素材を、機械のどの部品にどう使えば性能が向上するか」といったことを検証します。

- 製品開発: 市場のニーズや営業部門からの情報に基づき、具体的な製品の仕様を決定し、製品化を目指します。既存製品の改良やモデルチェンジも担当します。

AI、IoT、新素材、環境技術など、常に最先端の技術動向を追いかけ、自社の製品にどう活かせるかを考える知的好奇心と探求心が不可欠です。

設計

設計は、研究・開発部門が生み出したアイデアや、顧客から寄せられた要望を、具体的な「形」にする仕事です。製品の性能、コスト、デザイン、安全性、メンテナンス性など、あらゆる要素を考慮しながら、図面を作成していきます。

設計業務は、担当領域によってさらに細分化されます。

- 機械設計(機構設計): 製品の骨格や駆動部分など、物理的な構造を設計します。CAD(Computer-Aided Design)と呼ばれる設計支援ツールを駆使して、3Dモデルや図面を作成します。強度や耐久性を計算する構造解析(CAE)も行います。

- 電気・電子設計: 製品を動かすための電気回路や制御基板を設計します。モーターの制御、センサーからの情報処理、電源供給など、製品の神経や血管にあたる部分を担当します。

- ソフトウェア設計(制御設計): 機械を意図した通りに動かすためのプログラムを開発します。近年、機械の性能はソフトウェアによって大きく左右されるため、その重要性は飛躍的に高まっています。

これら異なる分野のエンジニアが密に連携し、一つの製品を創り上げていくのが設計部門の醍醐味です。論理的思考力と、細部へのこだわりが求められます。

生産技術・生産管理

生産技術・生産管理は、「いかにして高品質な製品を、効率良く、低コストで、安定的に量産するか」を追求する仕事です。設計図という「理想」を、製造現場という「現実」で実現させるための橋渡し役を担います。

- 生産技術: 新しい製品を量産するための生産ラインを設計・構築します。どのような工作機械やロボットを導入し、どのような順番で組み立てれば最適かを考え、生産設備そのものを開発することもあります。製造工程における課題を見つけ、改善する役割も担います。

- 生産管理: 「QCDS(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期、Safety:安全)」を最適化する、製造現場の司令塔です。部品の調達計画、生産スケジュール、人員配置、在庫管理など、その業務は多岐にわたります。

製造現場の知識はもちろん、サプライヤーや社内の関連部署との調整能力も求められる、非常にダイナミックな職種です。

品質管理・品質保証

品質管理・品質保証は、顧客に届ける製品の品質に責任を持つ、最後の砦とも言える仕事です。企業の信頼を直接的に左右する、極めて重要な役割を担います。

- 品質管理(QC: Quality Control): 製造工程の中で、製品が定められた品質基準を満たしているかを検査・検証します。部品の受け入れ検査、工程内での中間検査、完成品の最終検査などを通じて、不良品の流出を防ぎます。万が一、不良が発生した場合は、その原因を究明し、再発防止策を講じます。

- 品質保証(QA: Quality Assurance): 製品そのものだけでなく、「品質を生み出す仕組み」全体を管理・改善する仕事です。品質マネジメントシステム(ISO9001など)の構築・運用や、製品の企画・設計段階から品質リスクを評価し、未然に問題を防ぐ活動を行います。顧客からのクレーム対応や、製品の安全性に関する法規制への対応も担当します。

「神は細部に宿る」を体現する、高い責任感と分析能力、そして粘り強さが求められます。

営業

機械メーカーにおける営業は、単に製品を売るだけの仕事ではありません。特にBtoBが中心のため、顧客が抱える課題を深く理解し、自社の技術や製品を用いて解決策を提案する「技術営業(セールスエンジニア)」の役割が非常に大きくなります。

顧客である企業の製造ラインの効率化、コスト削減、品質向上といった経営課題に対し、コンサルタントのように寄り添い、最適な機械やシステムを提案します。そのためには、自社製品に関する深い知識はもちろん、顧客の業界や生産プロセスに関する幅広い知識も必要です。

設計や開発部門に顧客のニーズをフィードバックし、次の製品開発に繋げるという重要な役割も担っています。顧客との長期的な信頼関係を築き、ビジネスパートナーとして認められることに大きなやりがいがある仕事です。

マーケティング

マーケティングは、「どの市場で、誰に、何を、どのように売るか」という戦略を立案し、実行する仕事です。市場調査を通じて顧客の潜在的なニーズや競合他社の動向を分析し、自社の強みを活かせる市場を見つけ出します。

その分析結果に基づき、

- 新製品のコンセプト企画

- 価格設定

- プロモーション戦略(展示会への出展、技術セミナーの開催、ウェブサイトや専門誌での情報発信など)

の立案・実行を行います。

営業部門が個々の顧客と向き合う「点」の活動だとすれば、マーケティングは市場全体を俯瞰して戦略を練る「面」の活動と言えます。データ分析能力や論理的思考力、そして市場の未来を予測する洞察力が求められます。

メンテナンス・サービスエンジニア

メンテナンス・サービスエンジニアは、顧客に納入した機械が、その寿命を終えるまで最高のパフォーマンスを発揮し続けられるよう、技術的なサポートを提供する専門家です。

主な仕事は、

- 設置・導入支援: 機械を顧客の工場に据え付け、正常に稼働するまでの立ち上げをサポートします。

- 定期点検・保守: 故障を未然に防ぐため、定期的に顧客先を訪問し、機械の点検や消耗部品の交換を行います。

- トラブルシューティング: 機械に不具合が発生した際に、迅速に原因を特定し、修理を行います。

顧客と最も近い場所で仕事をするため、技術力はもちろんのこと、高いコミュニケーション能力が不可欠です。顧客からの「ありがとう」という言葉が直接のやりがいとなり、企業の評判を支える重要な存在です。近年は、IoTを活用した遠隔監視や予知保全サービスの提供など、その役割はさらに高度化しています。

機械メーカー大手優良企業ランキング25選

ここでは、日本の機械メーカーの中から、売上規模、技術力、市場での影響力、将来性などを総合的に判断し、独自の視点で選定した大手優良企業25社をランキング形式で紹介します。各社の事業内容や強みに触れることで、業界の多様性と奥深さを感じ取ってください。

なお、ランキングは特定の優劣を示すものではなく、あくまで企業研究の一助として活用いただくことを目的としています。掲載している業績は、各社の公開情報を基にした最新のものです。

① 三菱重工業株式会社

日本を代表する総合重工業メーカー。事業領域は、火力・原子力発電といったエネルギープラント、航空機やロケットなどの航空宇宙システム、船舶、さらには防衛装備品まで多岐にわたります。国のエネルギー政策や安全保障を支える国家的プロジェクトを数多く手掛ける圧倒的な技術力と事業規模が強みです。

- 2024年3月期 連結売上収益: 4兆6,571億円

- (参照:三菱重工業株式会社 2024年3月期 決算短信)

② 株式会社クボタ

農業機械(トラクター、コンバイン)で国内トップ、世界でも有数のシェアを誇ります。農業の省力化・精密化に貢献する「スマート農業」を推進。また、水道用鉄管や水処理施設など、「食料・水・環境」という人類の根源的な課題解決に貢献する事業ポートフォリオが特徴です。

- 2023年12月期 連結売上収益: 3兆1,069億円

- (参照:株式会社クボタ 2023年12月期 決算短信)

③ 株式会社小松製作所(コマツ)

建設機械・鉱山機械の分野で、米キャタピラー社と並び世界2強の一角を占めるグローバルカンパニー。ICT技術を活用し、施工現場全体の生産性向上を実現するソリューション「スマートコンストラクション」を他社に先駆けて展開。高い技術力と強力なグローバル販売・サービス網が強みです。

- 2024年3月期 連結売上高: 3兆8,459億円

- (参照:株式会社小松製作所 2024年3月期 決算短信)

④ ダイキン工業株式会社

業務用・家庭用エアコンを手がける空調の世界的トップメーカー。インバータ技術やヒートポンプ技術など、省エネ性能に優れた製品開発力に定評があります。世界約170カ国で事業展開するグローバル企業であり、空調事業で培った技術を応用し、フッ素化学事業も展開しています。

- 2024年3月期 連結売上高: 4兆3,953億円

- (参照:ダイキン工業株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑤ ファナック株式会社

工場の自動化(FA)を支えるCNC(コンピュータ数値制御)装置で世界トップシェアを誇ります。また、その技術を応用した産業用ロボットや、小型マシニングセンタ(ロボドリル)でも高い競争力を持ちます。FA、ロボット、ロボマシンというコア事業のシナジーと、徹底した高収益体質が特徴です。

- 2024年3月期 連結売上高: 7,850億円

- (参照:ファナック株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑥ SMC株式会社

工場の自動化設備に不可欠な「空圧制御機器」で世界トップシェアを誇る隠れた巨人。シリンダやバルブなど、その製品ラインナップは70万品目以上に及びます。あらゆる業界のニーズに応える圧倒的な製品群と、きめ細かいグローバルな営業・技術サポート体制が強みです。

- 2024年3月期 連結売上高: 7,725億円

- (参照:SMC株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑦ DMG森精機株式会社

工作機械の分野で世界最大手のメーカー。ドイツのDMG社との経営統合により、グローバルな開発・生産・販売体制を構築しました。旋盤、マシニングセンタなどフルラインナップの製品群と、最新のデジタル技術を融合させたソリューション提案力が強みです。

- 2023年12月期 連結売上収益: 5,394億円

- (参照:DMG森精機株式会社 2023年12月期 決算短信)

⑧ 株式会社安川電機

産業用ロボット(MOTOMAN)と、モーターとその動きを制御するサーボ・インバータ(モーションコントロール)の分野で世界的な評価を得ています。「メカトロニクス」という概念を提唱した技術志向の企業であり、半導体製造装置や自動車産業など幅広い分野で活躍しています。

- 2024年2月期 連結売上高: 5,746億円

- (参照:株式会社安川電機 2024年2月期 決算短信)

⑨ 日本精工株式会社

ベアリング(軸受)で国内首位、世界でもトップクラスのシェアを持つメーカー。ベアリングは自動車や産業機械など、回転する部分には必ず使われる基幹部品です。摩擦をコントロールする「トライボロジー」技術を核に、電動パワーステアリング(EPS)など自動車部品事業も展開しています。

- 2024年3月期 連結売上高: 9,512億円

- (参照:日本精工株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑩ 株式会社ジェイテクト

ベアリングと工作機械(豊田工機が前身)、そしてステアリングシステムで世界トップクラスのシェアを持つメーカーです。トヨタグループの中核企業の一つであり、自動車関連事業で培った高い品質管理能力と生産技術力を強みに、幅広い産業分野に製品を供給しています。

- 2024年3月期 連結売上収益: 1兆9,010億円

- (参照:株式会社ジェイテクト 2024年3月期 決算短信)

⑪ THK株式会社

機械の直線運動部を「滑り」から「転がり」に変え、飛躍的に性能を向上させた「LMガイド(直線運動案内)」を世界で初めて開発した企業。LMガイドは半導体製造装置や工作機械に不可欠な部品であり、この分野で圧倒的な世界シェアを誇ります。

- 2023年12月期 連結売上高: 3,467億円

- (参照:THK株式会社 2023年12月期 決算短信)

⑫ 株式会社牧野フライス製作所

高精度・高品位な加工を実現するマシニングセンタを主力とする工作機械メーカー。特に、精密な金型加工の分野で絶大なブランド力を持ち、航空機部品などの難削材加工でも高い技術力を発揮します。顧客の課題解決を支援するソリューション提案に強みがあります。

- 2024年3月期 連結売上高: 2,042億円

- (参照:株式会社牧野フライス製作所 2024年3月期 決算短信)

⑬ オークマ株式会社

旋盤、マシニングセンタなどを手掛ける大手工作機械メーカー。機械、電気、情報(ソフトウェア)のすべてを自社開発する「機電情一体」が最大の特徴です。自社製のCNC装置「OSP」を搭載し、機械の知能化・自動化技術で業界をリードしています。

- 2024年3月期 連結売上高: 2,382億円

- (参照:オークマ株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑭ 株式会社アマダ

板金加工機械(レーザー加工機、プレスブレーキなど)の分野で世界トップクラスの総合メーカー。金属の板を切断・穴あけ・曲げ加工するための機械と、その制御ソフトウェア、金型までを一貫して提供。板金加工のトータルソリューションプロバイダーとして高い評価を得ています。

- 2024年3月期 連結売上高: 3,927億円

- (参照:株式会社アマダ 2024年3月期 決算短信)

⑮ 株式会社IHI

三菱重工業、川崎重工業と並ぶ三大重工の一角。航空エンジン事業や、自動車用のターボチャージャーで高い世界シェアを誇ります。また、橋梁などの社会インフラや、ボイラーなどのエネルギー関連事業も手掛けるなど、「資源・エネルギー・環境」「社会基盤・海洋」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防衛」の4領域で事業を展開しています。

- 2024年3月期 連結売上収益: 1兆4,858億円

- (参照:株式会社IHI 2024年3月期 決算短信)

⑯ 住友重機械工業株式会社

射出成形機や変減速機、建設機械など、多岐にわたる製品群を持つ総合機械メーカー。特に精密機械を動かすための「変減速機」では世界トップクラスの技術力を持ちます。各事業がそれぞれの市場で高い競争力を持つ、バランスの取れた事業構成が特徴です。

- 2024年3月期 連結売上高: 1兆474億円

- (参照:住友重機械工業株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑰ 日立建機株式会社

油圧ショベルを中心とする建設機械メーカーで、コマツに次ぐ国内2位。日立グループで培ったICT技術を建機に応用し、鉱山向けの超大型機械や、無人運転システムの開発などに強みを持ちます。グローバルな販売網も強固です。

- 2024年3月期 連結売上収益: 1兆4,047億円

- (参照:日立建機株式会社 2024年3月期 決算短信)

⑱ 株式会社ダイフク

保管・搬送システム(マテリアルハンドリング)の分野で世界トップクラスのメーカー。工場の自動倉庫や、空港の手荷物搬送システム、半導体・液晶工場向けのクリーンルーム内搬送システムなどを手掛け、物流の自動化・効率化を支えるグローバルリーダーです。

- 2024年3月期 連結売上高: 6,303億円

- (参照:株式会社ダイフク 2024年3月期 決算短信)

⑲ ナブテスコ株式会社

精密減速機、鉄道車両用ブレーキ、自動ドアなど、「モーションコントロール技術」を核に、様々なニッチ分野でトップシェアを誇る部品メーカー。特に産業用ロボットの関節に使われる「精密減速機RV」では圧倒的な世界シェアを握っています。

- 2023年12月期 連結売上高: 3,208億円

- (参照:ナブテスコ株式会社 2023年12月期 決算短信)

⑳ 株式会社不二越

NACHIブランドで知られる総合機械メーカー。切削工具、ベアリング、油圧機器、産業用ロボットなどを幅広く手掛けます。材料から製品までの一貫生産体制に強みを持ち、特に小型・高速なロボットや高精度な工具に定評があります。

- 2023年11月期 連結売上高: 2,674億円

- (参照:株式会社不二越 2023年11月期 決算短信)

㉑ CKD株式会社

SMCと並ぶ空圧機器の大手メーカーであり、自動機械装置も手掛けています。空圧技術と電動技術を組み合わせた「流体制御」と「オートメーション」をコア技術とし、半導体や自動車、食品、医薬品など幅広い業界に製品を供給しています。

- 2024年3月期 連結売上高: 1,673億円

- (参照:CKD株式会社 2024年3月期 決算短信)

㉒ 株式会社荏原製作所

ポンプやコンプレッサ、タービンといった「風水力機械」を主力とする産業機械メーカー。石油化学プラントやLNG基地、水インフラなどで使用される大型ポンプに強みを持ちます。また、半導体製造に不可欠なドライ真空ポンプやCMP装置でも世界的なシェアを誇ります。

- 2023年12月期 連結売上収益: 8,197億円

- (参照:株式会社荏原製作所 2023年12月期 決算短信)

㉓ 株式会社豊田自動織機

トヨタグループの源流企業であり、フォークリフトで世界No.1のシェアを誇ります。また、自動車用のカーエアコン用コンプレッサーでも世界トップ。祖業である繊維機械で培った技術を活かし、自動車、産業車両、繊維機械など幅広い事業を展開しています。

- 2024年3月期 連結売上高: 3兆7,525億円

- (参照:株式会社豊田自動織機 2024年3月期 決算短信)

㉔ ブラザー工業株式会社

プリンターや複合機で知られますが、その源流はミシン修理業です。現在でも家庭用・工業用ミシンで高いシェアを持つほか、工作機械の一種である「タッピングセンター」でも高い競争力を誇ります。「通信・プリンティング」「マシナリー」など、多様な事業の柱を持つことが強みです。

- 2024年3月期 連結売上収益: 8,228億円

- (参照:ブラザー工業株式会社 2024年3月期 決算短信)

㉕ キヤノン株式会社

カメラやプリンター、複合機といったコンシューマー向け製品のイメージが強いですが、半導体やFPD(フラットパネルディスプレイ)を製造するための「露光装置」を手掛ける、世界有数の精密機械メーカーでもあります。光学技術と精密加工技術を核とした、多角的な事業展開が特徴です。

- 2023年12月期 連結売上高: 4兆1,809億円

- (参照:キヤノン株式会社 2023年12月期 決算短信)

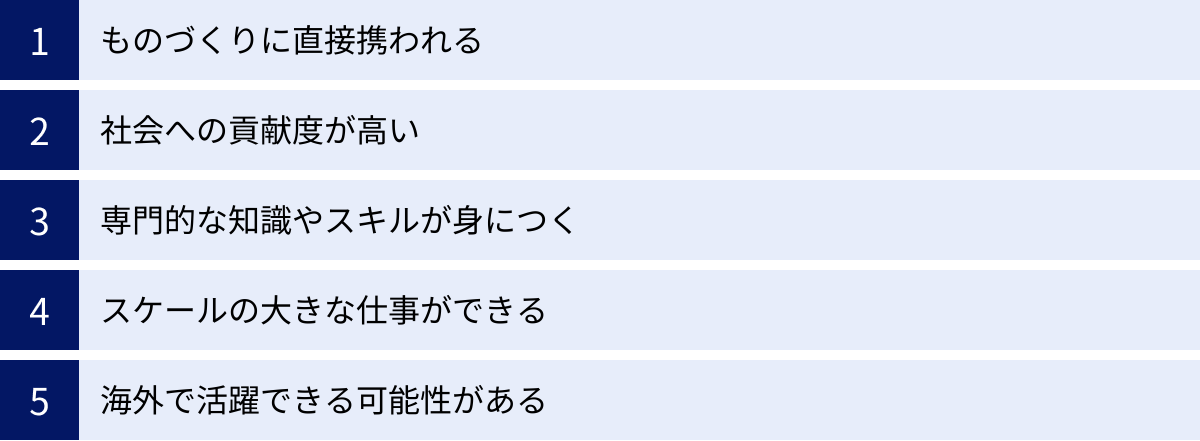

機械メーカーで働く魅力とやりがい

機械メーカーでの仕事は、技術者としての探求心を満たし、社会に貢献する実感を得られる、多くの魅力とやりがいに満ちています。ここでは、その代表的な5つの魅力を紹介します。

ものづくりに直接携われる

機械メーカーで働く最大の魅力は、何と言っても「ものづくり」そのものに深く関われることです。自分のアイデアや知識、技術が、CAD上の3Dモデルから試作品へ、そして最終的には巨大なプラントや精密なロボットという tangible(触れることができる)な「形」になった時の達成感は、何物にも代えがたいものがあります。

設計エンジニアであれば、自分が引いた一本の線が製品の性能を左右する瞬間に立ち会えます。生産技術エンジニアであれば、自分が構築した生産ラインから次々と高品質な製品が生み出される光景に喜びを感じるでしょう。自分が開発や製造に携わった製品が、世界中の工場や建設現場で活躍し、社会を動かしているという実感は、日々の仕事の大きなモチベーションとなります。

社会への貢献度が高い

機械メーカーが手掛ける製品は、社会インフラや産業基盤を支えるものがほとんどです。例えば、建設機械は災害からの復旧や新興国の発展に不可欠であり、産業用ロボットは人手不足という深刻な社会課題の解決に貢献します。農業機械は食料の安定供給を、環境プラントは地球環境の保全を支えています。

このように、自分の仕事が、人々の生活を豊かにし、社会が抱える課題を解決に導いているという高いレベルでの貢献実感を得やすいのが、機械メーカーで働く大きなやりがいです。一般の消費者からは見えにくい領域だからこそ、その影響力の大きさと社会的な意義を強く感じることができます。

専門的な知識やスキルが身につく

機械メーカーの製品は、機械工学、電気・電子工学、情報工学、材料力学、流体力学、熱力学など、様々な科学技術の結晶です。そのため、仕事を通じて高度で専門的な知識やスキルを深く掘り下げ、技術者としての確固たる専門性を築くことができます。

また、多くの大手メーカーではジョブローテーション制度が導入されており、設計、生産技術、品質保証など、様々な職種を経験する機会もあります。これにより、一つの専門分野だけでなく、製品が生まれてから顧客に届くまでのプロセス全体を俯瞰できる、幅広い視野を持ったエンジニアへと成長できます。こうした専門性と視野の広さは、自身の市場価値を高める上で大きな財産となるでしょう。

スケールの大きな仕事ができる

機械メーカーの仕事には、ダイナミックでスケールの大きなプロジェクトが数多く存在します。例えば、一つの発電プラントの建設には、数千億円の資金と数年の歳月が費やされ、世界中から集まったエンジニアが協力してプロジェクトを推進します。また、世界中の自動車工場で使われる新型ロボットの開発や、次世代の航空機エンジンの開発など、一つのプロジェクトが世界経済や人々の暮らしに与えるインパクトは計り知れません。

このようなグローバルでスケールの大きな仕事に、チームの一員として、あるいはプロジェクトリーダーとして関われることは、大きな責任を伴う一方で、他では得られない興奮とやりがいをもたらしてくれます。

海外で活躍できる可能性がある

本記事で紹介した大手企業の多くは、売上の半分以上を海外市場で稼ぎ出すグローバルカンパニーです。世界中に生産拠点や販売・サービス拠点を持ち、積極的に事業を展開しています。

そのため、若手のうちから海外出張の機会が豊富にあり、将来的には海外駐在員として現地のビジネスを牽引するチャンスも少なくありません。異なる文化や価値観を持つ人々と協働しながらグローバルなプロジェクトを成功に導く経験は、技術者としてだけでなく、ビジネスパーソンとしても大きく成長させてくれます。語学力を活かしたい、グローバルな舞台で自分の力を試したいという意欲を持つ人にとって、機械メーカーは非常に魅力的な環境と言えるでしょう。

機械メーカーに就職・転職するメリット

やりがいだけでなく、働く上での待遇や環境といった現実的な側面にも、機械メーカーには多くのメリットがあります。ここでは、特に代表的な2つのメリットについて解説します。

年収が高く福利厚生が充実している

機械メーカー、特に大手企業は、日本の産業界全体で見ても給与水準が高いことで知られています。経済産業省の調査などでも、製造業、中でも輸送用機械器具や生産用機械器具の分野は、平均給与が高い傾向にあります。これは、高い専門性が求められることや、企業の収益性が安定していることなどが理由として挙げられます。

また、給与だけでなく、福利厚生が非常に充実している点も大きなメリットです。独身寮や社宅制度が整っている企業が多く、家賃補助も手厚い傾向にあるため、可処分所得を高く保つことができます。その他にも、保養所の利用、充実した研修制度、資格取得支援、人間ドックの費用補助など、社員が安心して長く働けるための制度が整っています。こうした手厚いサポートは、生活の安定と自己成長の両面で大きな魅力となります。

経営が安定している企業が多い

機械メーカーは、日本の基幹産業として長い歴史を持ち、安定した経営基盤を築いている企業が数多く存在します。その安定性の源泉は、高い技術力に裏打ちされた参入障壁にあります。

例えば、工作機械の精密加工技術や、産業用ロボットの制御技術などは、一朝一夕に模倣できるものではありません。特定の分野で世界トップクラスのシェアを持つ「ニッチトップ企業」も多く、こうした企業は景気の波に左右されにくい安定した収益構造を持っています。

また、顧客が企業であるBtoBビジネスが中心であるため、一般消費財のように流行り廃りに大きく影響されることが少ないのも特徴です。インフラ設備や工場の生産ラインは一度導入されると長期間にわたって使用され、その後のメンテナンスや更新需要も見込めるため、長期的に安定した事業運営が可能なのです。こうした経営の安定性は、将来のキャリアプランを考える上で大きな安心材料となるでしょう。

機械メーカーに就職・転職するデメリット

多くの魅力やメリットがある一方で、機械メーカーへの就職・転職を考える際には、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、代表的な2つの点を正直に解説します。

勤務地が郊外や地方になる可能性がある

機械メーカーの根幹を支えるのは、製品を生み出す「工場(マザー工場)」や、未来の技術を開発する「研究所」です。これらの施設は、広大な敷地を必要とすることから、都市部から離れた郊外や地方に立地しているケースが非常に多いのが実情です。

そのため、技術系の職種(特に生産技術や製造、一部の研究開発など)を希望する場合、勤務地が地方になる可能性を覚悟しておく必要があります。都心での生活にこだわりがある人にとっては、これは大きなデメリットと感じるかもしれません。就職・転職活動の際には、希望する企業の事業所所在地を事前にしっかりと確認し、自身のライフプランと照らし合わせて検討することが重要です。一方で、自然豊かな環境で落ち着いて暮らしたい、家賃などの生活コストを抑えたいと考える人にとっては、むしろメリットになる場合もあります。

BtoB企業が多く一般の知名度が低い

「SMC」「THK」「ナブテスコ」といった企業名を聞いて、すぐに事業内容を思い浮かべられる人は、業界関係者を除けばごく少数でしょう。しかし、これらの企業はそれぞれの分野で世界トップシェアを誇る、紛れもない超優良企業です。

このように、機械メーカーはBtoBビジネスが中心であるため、社会への貢献度の高さや企業規模に比して、一般の知名度が低いという特徴があります。友人や家族に会社のことを話しても、なかなか理解してもらえないという経験は、「機械メーカーあるある」の一つかもしれません。

自身の仕事の価値を、世間的な知名度やブランドイメージに求める人にとっては、物足りなさを感じる可能性があります。「誰が知っているか」よりも「何をしているか」という仕事の本質的な価値を重視できるかどうかが、機械メーカーで満足感を得るための一つのポイントになると言えるでしょう。

機械メーカーの将来性

技術革新と社会構造の変化が加速する現代において、機械メーカーはどのような未来を描いているのでしょうか。結論から言えば、機械メーカーの将来性は非常に明るいと考えられます。その根拠となる3つの大きなトレンドについて解説します。

DX化による需要の拡大

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、日本だけでなく世界中の先進国が直面する深刻な課題です。この課題を解決する切り札として、工場のDX(デジタルトランスフォーメーション)、すなわちスマートファクトリー化への投資が世界的に加速しています。

熟練技術者の勘や経験に頼っていた作業を、センサーやAIを搭載したロボットで代替し、生産ライン全体をデータで管理・最適化する。このような自動化・省人化の流れは、産業用ロボットや各種FA機器、そしてそれらを制御するソフトウェアを手掛ける機械メーカーにとって、巨大なビジネスチャンスとなります。既存設備のアップデート需要や、新たな生産ラインの構築需要は、今後も継続的に拡大していくことが確実視されています。

AIやIoTの導入による市場の変革

AIやIoTといった先端技術は、機械メーカーのビジネスモデルそのものを大きく変えようとしています。従来は、機械を製造して販売する「モノ売り」がビジネスの中心でした。しかし、これからは機械に搭載したセンサーから稼働データをリアルタイムで収集し、AIで分析することで、新たな付加価値サービスを提供する「コト売り」が収益の大きな柱になっていきます。

具体的には、

- 予知保全: 故障の兆候を事前に検知し、部品交換やメンテナンスの最適なタイミングを顧客に通知する。

- 遠隔監視・操作: 専門家が遠隔地から機械の状態を診断したり、操作をサポートしたりする。

- 生産プロセスの最適化: 収集したデータを基に、最も効率的な稼働方法をコンサルティングする。

といったサービスが挙げられます。このように、ハードウェアの性能競争だけでなく、ソフトウェアやサービスで他社との差別化を図る動きが、今後の市場を牽引していくでしょう。

海外展開によるグローバルな事業拡大

日本の国内市場が人口減少により縮小傾向にある一方で、世界に目を向ければ、市場はまだまだ拡大しています。特に、アジアやアフリカなどの新興国では、経済成長に伴うインフラ整備や工場建設の需要が旺盛です。

日本の機械メーカーが誇る高品質・高性能な製品は、こうした国々の産業発展に不可欠なものとして、高い評価と信頼を得ています。多くの大手メーカーは、すでにグローバルな生産・販売・サービスネットワークを構築しており、現地のニーズに合わせた製品開発やソリューション提供を強化しています。今後も、グローバル市場での事業拡大を通じて、持続的な成長を遂げていくことが期待されます。

これらの要素から、機械メーカーは、社会課題の解決と技術革新を両輪としながら、今後も力強く成長を続ける有望な産業であると言えるでしょう。

機械メーカーに向いている人の特徴

では、どのような人が機械メーカーで活躍できるのでしょうか。求められる資質は職種によって異なりますが、共通して見られる3つの特徴を挙げます。

ものづくりが好き・興味がある

これは最も基本的かつ重要な素養です。「機械はどういう仕組みで動いているのだろう」「もっと性能の良い機械を作るにはどうすればいいだろう」といった、製品そのものや、その背景にある技術への純粋な好奇心は、仕事に取り組む上での根源的なモチベーションとなります。

プラモデル作りや機械いじりが好きだったという経験は、間違いなくこの業界で活かされます。複雑な構造を理解し、より良いものを生み出そうとする探求心が、日々の困難な課題を乗り越える力になるでしょう。

強い探求心や知的好奇心がある

機械メーカーが扱う技術は、日進月歩で進化しています。AI、IoT、新素材、シミュレーション技術など、常に新しい知識やスキルを学び続ける姿勢がなければ、すぐに時代に取り残されてしまいます。

大学で学んだ知識はあくまで基礎であり、入社後も常に自己研鑽を怠らない探求心が不可欠です。未知の課題に直面したときに、それを困難と捉えるのではなく、知的な挑戦と捉えて楽しめる人は、機械メーカーで大きく成長できる可能性を秘めています。

コミュニケーション能力が高い

「技術系の仕事は、黙々とパソコンや機械に向き合うイメージ」と思われがちですが、これは大きな誤解です。現代のものづくりは、チームプレーなくして成り立ちません。

例えば一つの製品を開発するには、研究、設計、生産技術、品質保証、営業など、様々な部署のメンバーが密に連携する必要があります。自分の考えを論理的に説明する力、相手の意見を正しく理解する傾聴力、そして意見が対立した際に着地点を見出す調整力といったコミュニケーション能力は、専門知識と同じくらい重要です。特に、顧客や海外のメンバーと協働する機会も多いため、円滑な人間関係を築く能力がプロジェクトの成否を分けることも少なくありません。

機械メーカーへの就職・転職を成功させるポイント

魅力あふれる機械メーカーへの就職・転職を成功させるためには、どのような準備が必要なのでしょうか。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。

自身のスキルや経験を整理する

まずは、自分自身の「棚卸し」から始めましょう。学生であれば、大学での研究テーマ、得意な科目、プログラミングやCADの使用経験などを具体的に整理します。転職者であれば、前職で担当した業務内容、プロジェクトでの役割、身につけた専門スキル、そして quantifiable(定量化できる)な実績を洗い出します。

その上で、「自分のどのスキルや経験が、志望する企業のどの事業分野・どの職種で、どのように貢献できるのか」を、具体的な言葉で説明できるようにしておくことが重要です。この作業を通じて、自分の強みが明確になり、説得力のある自己PRや志望動機を作成することができます。

企業研究を徹底的に行う

機械メーカーは、同じ業界に属していても、企業ごとに得意とする技術、主力製品、ターゲット市場、そして企業文化が大きく異なります。「大手だから」「有名だから」という理由だけで企業を選ぶのではなく、一社一社を深く掘り下げて研究することが成功の鍵です。

企業のウェブサイトや採用ページを見るのはもちろんですが、特に重要なのがIR情報(投資家向け情報)です。決算短信や有価証券報告書、中期経営計画などを読み込むことで、その企業の現在の業績、強みと弱み、そして今後どの分野に力を入れていこうとしているのか、といった経営戦略を客観的に把握できます。ここまで踏み込んだ企業研究は、他の候補者と差をつけ、面接で深みのある対話をするための強力な武器となります。

OB・OG訪問や転職エージェントを活用する

ウェブサイトや資料だけでは分からない「生の情報」を得るために、積極的に外部のリソースを活用しましょう。

学生であれば、大学のキャリアセンターを通じてOB・OG訪問を申し込むのが有効です。現場で働く社員から、仕事の具体的な内容、やりがい、職場の雰囲気といったリアルな話を聞くことで、企業への理解が格段に深まります。

転職者の場合は、製造業やメーカーに特化した転職エージェントの活用を強くおすすめします。業界に精通したコンサルタントから、一般には公開されていない「非公開求人」の紹介を受けられる可能性があります。また、職務経歴書の添削や面接対策など、選考を有利に進めるための専門的なサポートを受けられるのも大きなメリットです。

機械メーカーに関するよくある質問

最後に、機械メーカーへの就職・転職を考える方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

機械メーカーの就職難易度は?

一概には言えませんが、本記事で紹介したような大手有名企業の場合、総じて就職・転職の難易度は高いと言えます。特に、研究・開発職や設計職といった人気職種は、有名大学の大学院卒以上の高度な専門性が求められることが多く、狭き門となっています。

一方で、企業規模や職種によっては、門戸が広い場合もあります。生産技術、品質管理・保証、営業、メンテナンスなどの職種は、文系出身者や異なる業界からの転職者にもチャンスがあります。重要なのは、自分のスキルや経験と、企業が求める人物像がマッチしているかどうかです。大手だけでなく、特定の分野で高い技術力を持つ中堅・中小の優良企業にも視野を広げることで、選択肢は大きく広がります。

隠れた優良企業の見つけ方は?

一般の知名度は低いものの、経営が安定しており、待遇も良く、働きがいのある「隠れた優良企業」は、機械メーカー業界に数多く存在します。そうした企業を見つけるためのポイントは、「ニッチトップ」企業を探すことです。

「特定の部品で世界シェアNo.1」「ある加工技術においてオンリーワンの存在」といった企業は、高い技術力を武器に安定した収益基盤を築いているケースがほとんどです。このような企業を探すには、以下のような情報源が有効です。

- 業界地図や就職四季報: 各業界の勢力図や、個々の企業の特色がコンパクトにまとめられています。

- 経済産業省「グローバルニッチトップ企業100選」: 国が認定した、世界市場で高いシェアを持つ優良企業のリストです。

- 各地域の商工会議所や地方銀行のウェブサイト: 地元経済を支える優良な中堅・中小企業の情報が掲載されていることがあります。

- 企業のウェブサイト: 製品情報や技術紹介のページを読み込み、「この技術はすごい」「この製品は独自性がある」と感じる企業をリストアップしていくのも有効な方法です。

知名度というフィルターを外して、「技術力」や「市場での独自性」という軸で企業を見ることが、自分にとっての本当の優良企業と出会うための秘訣です。