日本の経済を支える基幹産業である製造業。伝統的な「モノづくり」の現場から、最先端技術を駆使するスマートファクトリーまで、その領域は多岐にわたります。「きつい」「給料が安い」といったイメージを持たれることもありますが、実際には高い専門性を武器に、他業種を凌ぐほどの高収入を得ている人々が数多く存在します。

製造業と一括りに言っても、その内情は業界や職種によって大きく異なります。この記事では、製造業の中でも特に高収入を目指せる職種をランキング形式で詳しく解説します。さらに、年収を上げるための具体的な方法、キャリアアップに役立つ資格、そして高待遇の企業へ転職を成功させるためのポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、製造業における高収入のカラクリを理解し、あなた自身のキャリアプランを描くための具体的なヒントが得られるはずです。今の仕事に満足していない方、これから製造業への就職・転職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも製造業は高収入を狙えるのか?

「製造業は他の業種と比べて給料が低いのではないか」という疑問を持つ方は少なくありません。しかし、データに基づけば、そのイメージが必ずしも正しくないことがわかります。ここでは、全業種の平均年収との比較や、業界・企業規模による収入差について詳しく見ていきましょう。

全業種の平均年収との比較

まず、客観的なデータを用いて製造業の年収水準を確認します。国税庁が毎年発表している「民間給与実態統計調査」は、日本の給与所得者の実態を知る上で非常に信頼性の高い資料です。

最新の調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は458万円となっています。これに対し、業種別の平均給与を見てみると、「製造業」は545万円という結果でした。これは、全産業の平均を大きく上回る水準です。

(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

このデータから、「製造業=給料が安い」という一般的なイメージは統計上では当てはまらず、むしろ平均よりも高い給与水準にあることがわかります。もちろん、これはあくまで平均値であり、個々の給与は様々な要因によって変動します。しかし、製造業というフィールドが、高収入を目指す上で決して不利な選択肢ではないことを示す重要な指標と言えるでしょう。

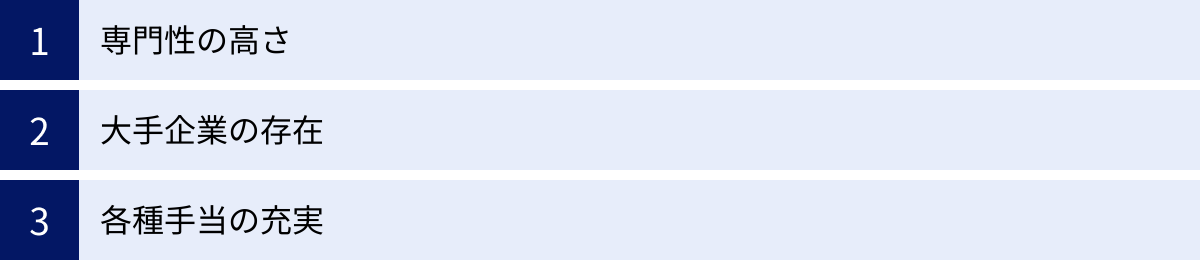

なぜ製造業の平均年収は比較的高いのでしょうか。その理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 専門性の高さ: 製品の設計、開発、生産には高度な技術や専門知識が不可欠です。こうした専門性を持つ人材には、相応の対価が支払われる傾向にあります。

- 大手企業の存在: 日本の基幹産業である製造業には、世界的に見ても規模の大きな企業が数多く存在します。一般的に、企業規模が大きくなるほど給与水準や福利厚生は充実する傾向があります。

- 各種手当の充実: 工場勤務の場合、交代勤務手当や深夜手当、休日出勤手当などが支給されることが多く、これらが年収を押し上げる一因となります。

もちろん、これはあくまで業界全体で見た場合の話です。次に、製造業の内部に存在する収入差について詳しく見ていきましょう。

業界や企業規模、職種によって収入に差がある

製造業の平均年収が比較的に高い水準にあることは事実ですが、その内訳を見ると、業界や企業規模、そして職種によって大きな差が存在することもまた事実です。高収入を目指すためには、これらの「差」が生まれる構造を理解することが極めて重要です。

業界による収入差

製造業と一口に言っても、食品や繊維のような生活に密着したものから、医薬品、半導体、自動車といった高度な技術が集約されたものまで、その領域は非常に広大です。そして、扱う製品の付加価値や利益率によって、業界ごとの平均年収には明確な差が生まれます。

一般的に、研究開発に多額の投資が必要で、専門性が高く、製品の利益率が高い業界ほど、従業員の給与水準も高くなる傾向にあります。具体的には、後述する「医薬品・医療機器メーカー」「半導体・電子部品メーカー」「化学・素材メーカー」などが高年収業界の代表格です。これらの業界では、独自の技術や特許が企業の競争力の源泉となるため、優秀な人材を確保するために高い報酬が設定されています。

企業規模による収入差

業界だけでなく、企業の規模も年収を左右する大きな要因です。同じ製造業であっても、大企業と中小企業とでは平均年収に数百万円単位の差が生じることも珍しくありません。

大企業は、スケールメリットを活かした大量生産によるコスト削減や、高いブランド力による安定した収益基盤を持っている場合が多いです。そのため、従業員への給与や賞与として還元する余力が大きく、福利厚生も手厚い傾向にあります。一方、中小企業は経営資源に限りがあるため、給与水準では大企業に及ばないケースが多くなります。

ただし、中小企業であっても、特定の分野で高い技術力を持ち、ニッチな市場で高いシェアを誇る「優良企業」も数多く存在します。そうした企業では、大企業に匹敵、あるいはそれ以上の待遇を得られる可能性も十分にあります。

職種による収入差

そして、個人の年収を決定づける最も大きな要素が「職種」です。同じ企業に勤めていても、職種が違えば年収は大きく変わります。

製造業における職種は、大きく分けて「技術系」「営業系」「事務・管理系」などに分類されます。この中でも、企業の利益や将来性に直接的に貢献する職種ほど、高い年収が期待できます。例えば、以下のような職種です。

- 研究・開発職: 企業の未来を創る新技術や新製品を生み出す。

- 生産技術職: 生産効率の向上やコスト削減を実現する。

- 製品企画職: 市場のニーズを捉え、ヒット商品を生み出す。

- セールスエンジニア: 高度な技術知識を武器に、高額な製品を販売する。

これらの職種は、高度な専門知識やスキルが求められるため、替えが効きにくい「スペシャリスト」として高く評価されます。

結論として、製造業で高収入を目指すのであれば、単に「製造業」という大きな枠で捉えるのではなく、「どの業界」の「どのくらいの規模の企業」で、「どの職種」に就くのかを戦略的に考える必要があるのです。次の章では、この「職種」に焦点を当て、特に高収入が期待できる職種をランキング形式でご紹介します。

製造業で高収入を目指せる職種ランキングTOP5

ここからは、いよいよ製造業で高収入を目指せる職種をランキング形式で具体的に紹介します。これらの職種に共通するのは、企業の根幹を支える重要な役割を担い、高度な専門性が求められる点です。仕事内容や年収が高い理由、求められるスキルなどを詳しく解説しますので、自身のキャリアプランと照らし合わせながらご覧ください。

① 研究・開発職

製造業におけるイノベーションの源泉であり、企業の将来を左右する最も重要な職種の一つが「研究・開発職」です。新しい技術や素材、製品を生み出すことで、企業の競争力を根底から支えます。

仕事内容

研究・開発職の仕事は、大きく「基礎研究」「応用研究」「製品開発」の3つのフェーズに分かれます。

- 基礎研究: まだ世に知られていない新しい原理や現象を発見・解明する研究です。数年〜数十年単位の長期的な視点で行われ、直接的な製品化を目的としない場合も多いですが、将来の技術革新の種となります。

- 応用研究: 基礎研究で得られた知見を、具体的な技術として実用化するための研究です。特定の製品や目的に向けて、技術的な課題を解決していきます。

- 製品開発: 応用研究で確立された技術を用いて、実際に市場に投入する製品を設計・開発します。コストや生産性、デザイン性など、より現実的な制約の中で最適な製品を作り上げる役割を担います。

年収が高い理由

研究・開発職の年収が高い理由は、その専門性の高さと企業への貢献度の大きさにあります。この職種に就くには、大学院で修士号や博士号を取得していることが求められるケースが多く、特定の分野に関する深い知識が不可欠です。企業の将来を担う新技術や、市場を席巻するヒット商品は、彼らの知見と探究心から生まれます。このような替えの効かない専門性と、企業の利益に直結する成果が、高い報酬となって反映されるのです。

求められるスキル

- 専門分野の深い知識: 化学、物理、機械工学、情報工学など、担当分野における高度な専門知識は必須です。

- 論理的思考力と探究心: 複雑な課題を分析し、仮説を立てて粘り強く検証を続ける能力が求められます。

- 情報収集能力・語学力: 最新の技術動向を把握するため、国内外の論文や学会発表をチェックする能力、特に英語の読解力は重要です。

- 発想力と創造性: 既存の枠にとらわれず、新しいアイデアを生み出す力も不可欠です。

② 生産技術・プロセス開発職

「生産技術・プロセス開発職」は、研究・開発部門が生み出した製品を、いかにして「効率良く」「高品質に」「安定して」量産するかを追求する、モノづくりの心臓部とも言える職種です。

仕事内容

生産技術の主な役割は、製品を製造するための生産ラインの設計、構築、改善です。具体的には、以下のような業務を担当します。

- 生産ラインの設計・導入: 新製品の量産に向けて、必要な機械や設備の選定、レイアウトの設計、導入を行います。

- 工程改善: 既存の生産ラインにおける課題(生産性の低さ、不良品の発生など)を分析し、改善策を立案・実行します。

- 自動化・省人化の推進: ロボットやAI、IoTといった最新技術を導入し、生産プロセスの自動化や省人化を進めます。

- 海外工場の立ち上げ支援: グローバルに展開する企業では、海外に新工場を建設する際の技術的なサポートも行います。

年収が高い理由

生産技術職の成果は、コスト削減や品質向上といった形で、企業の利益に直接的に反映されます。 例えば、生産ラインのタクトタイム(製品1つを生産する時間)を1秒短縮するだけで、年間数千万円〜数億円のコスト削減に繋がるケースも珍しくありません。このように、企業の収益性を大きく左右する重要な役割を担っているため、高い年収が設定されています。また、近年はスマートファクトリー化の流れの中で、ITやデータの知見を持つ生産技術エンジニアの需要が急増しており、市場価値がさらに高まっています。

求められるスキル

- 工学系の専門知識: 機械、電気・電子、化学工学、情報工学など、幅広い知識が求められます。

- 問題解決能力: 生産現場で発生する様々なトラブルの原因を特定し、根本的な解決策を導き出す能力が必要です。

- 調整・交渉能力: 現場の作業員、設計部門、品質管理部門、設備メーカーなど、多くの関係者と連携しながら仕事を進めるためのコミュニケーション能力が重要です。

③ 製品企画・商品企画職

市場のニーズを的確に捉え、「どのような製品を作るべきか」という最も上流の意思決定を担うのが「製品企画・商品企画職」です。ヒット商品を生み出す起点となる、マーケターとしての側面が強い職種です。

仕事内容

製品企画の仕事は、アイデアの創出から市場投入まで、製品ライフサイクルの全体に関わります。

- 市場調査・ニーズ分析: アンケート調査やインタビュー、販売データ分析などを通じて、顧客が何を求めているのか、市場にどのようなトレンドがあるのかを把握します。

- コンセプト立案: 調査結果に基づき、新製品のコンセプト(誰に、どのような価値を提供するか)を明確にします。

- 事業性評価: 製品のターゲット層、価格設定、販売戦略、収益予測などを立て、その製品がビジネスとして成立するかどうかを評価します。

- プロジェクト推進: 開発、設計、営業、宣伝など、関連部署と連携しながら、製品化に向けたプロジェクトをリードします。

年収が高い理由

製品企画職の年収が高い理由は、その仕事が企業の売上やブランドイメージを直接的に左右するからです。どれだけ優れた技術があっても、市場のニーズとずれた製品を作ってしまっては売れません。製品企画は、技術シーズと市場ニーズを結びつけ、企業の収益の柱となる製品を生み出す重要な役割を担います。マーケティング、技術、財務など幅広い知識と、未来を予測するセンスが求められるため、専門性の高い職種として位置づけられています。

求められるスキル

- マーケティング知識: 市場調査、競合分析、ブランディング、プロモーションなどに関する幅広い知識が必要です。

- 情報収集・分析能力: 様々なデータから市場の本質的なニーズを読み解く力が求められます。

- 発想力と企画力: 収集した情報をもとに、売れる製品の具体的なコンセプトを創り出す能力が不可欠です。

- プレゼンテーション能力・調整力: 自身の企画の魅力を経営層や関連部署に伝え、協力を得てプロジェクトを推進する力も重要です。

④ セールスエンジニア(技術営業)

「セールスエンジニア」は、技術的な専門知識を持つ営業職です。一般的な営業職とは異なり、製品の技術的な側面を深く理解し、顧客が抱える技術的な課題に対してソリューションを提案する役割を担います。

仕事内容

セールスエンジニアは、営業担当者と同行して顧客を訪問し、技術的な説明やデモンストレーションを行います。また、顧客からの技術的な質問に答えたり、導入後の技術サポートを行ったりすることもあります。主な業務は以下の通りです。

- 技術的な提案・コンサルティング: 顧客の課題をヒアリングし、自社製品や技術を用いてどのように解決できるかを具体的に提案します。

- 製品デモンストレーション: 顧客先で実際に製品を動かして見せ、その性能や利便性をアピールします。

- 仕様の打ち合わせ: 顧客の要求に合わせて製品のカスタマイズが必要な場合、技術部門との橋渡し役となって仕様を詰めていきます。

- アフターフォロー: 製品導入後、技術的なトラブルが発生した際のサポートを行います。

年収が高い理由

セールスエンジニアは、「技術知識」と「営業スキル」という2つの異なる専門性を高いレベルで兼ね備えている必要があります。 特に、半導体製造装置や工作機械、産業用ロボットといった高額で複雑なBtoB製品を扱う場合、その専門性は不可欠です。このような高度なスキルセットを持つ人材は希少価値が高く、また、高額な商談をまとめることで企業に大きな利益をもたらすため、高い報酬が設定されています。インセンティブ制度を導入している企業も多く、成果次第で年収が大きく変動する点も特徴です。

求められるスキル

- 自社製品に関する深い技術知識: 製品の仕組みや性能、競合製品との違いなどを顧客に分かりやすく説明できる知識が必要です。

- コミュニケーション能力: 顧客の課題を正確に引き出すヒアリング力と、複雑な技術を平易な言葉で伝える説明力が求められます。

- 課題発見・解決能力: 顧客の潜在的なニーズや課題を見つけ出し、最適なソリューションを提案するコンサルティング能力が重要です。

⑤ 経営企画・事業企画職

「経営企画・事業企画職」は、経営層のパートナーとして、会社全体の進むべき方向性を定め、持続的な成長を実現するための戦略を立案・実行する、いわば会社の「頭脳」や「羅針盤」にあたる職種です。

仕事内容

経営企画は、中長期的な視点で全社的な経営戦略を考えます。一方、事業企画は、特定の事業部門における戦略や新規事業の立ち上げなどを担当します。

- 経営戦略の立案: 会社全体のビジョンや中長期経営計画を策定します。

- 新規事業開発: 新しい市場への参入や、新技術を活用した事業の立ち上げを企画・推進します。

- M&A・アライアンス: 他社との合併・買収(M&A)や業務提携(アライアンス)を検討・実行し、事業の拡大や強化を図ります。

- 予実管理・経営分析: 各事業の業績を分析し、経営層への報告や改善提案を行います。

年収が高い理由

経営企画・事業企画職は、企業の意思決定に最も近い場所で、会社の将来を直接的に左右する重要な役割を担います。その判断一つで会社の業績が大きく変わるため、非常に大きな責任が伴います。このポジションには、財務、会計、マーケティング、技術動向など、企業経営に関する幅広い知識と、極めて高いレベルの論理的思考力、戦略的思考力が求められます。こうした高度な能力と重い責任に見合う対価として、製造業の中でもトップクラスの年収が設定されています。

求められるスキル

- 経営・財務に関する知識: 財務三表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)を読み解き、経営状況を分析する能力は必須です。

- 論理的思考力・分析力: 膨大な情報の中から本質的な課題を見つけ出し、データに基づいて合理的な戦略を構築する能力が求められます。

- 情報収集能力: 業界動向、競合の動き、最新技術、法規制など、自社を取り巻く環境の変化を常にウォッチし、戦略に反映させる力が必要です。

- リーダーシップ・調整力: 全社を巻き込むような大きなプロジェクトを推進するため、各部署をまとめ上げるリーダーシップが不可欠です。

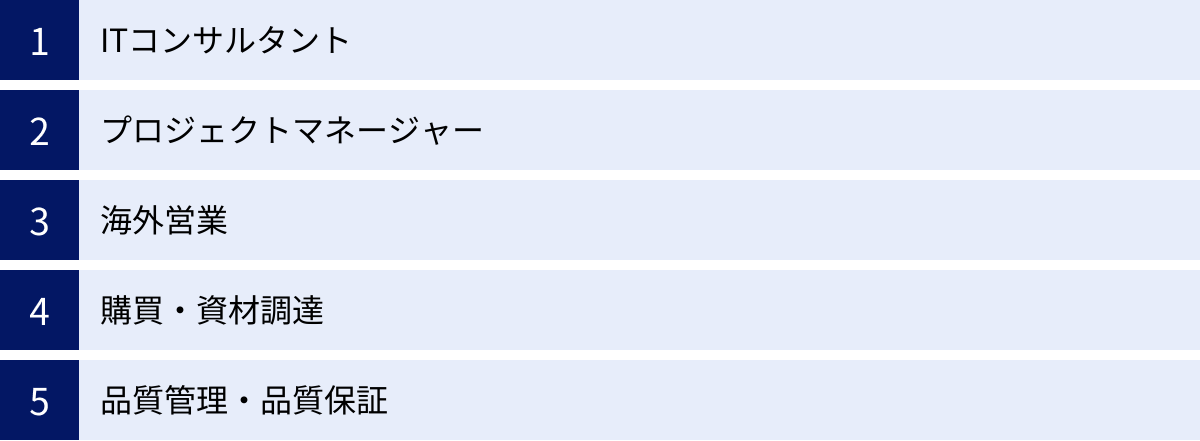

ランキング以外にもある!高収入が期待できる製造業の職種

TOP5で紹介した職種のほかにも、製造業には高い専門性を活かして高収入を得られる魅力的な職種が数多く存在します。ここでは、特に近年需要が高まっている職種や、企業の根幹を支える重要な役割を担う職種を5つピックアップしてご紹介します。

ITコンサルタント

製造業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の波は、今や避けては通れない大きな潮流となっています。工場のスマート化、サプライチェーンの最適化、データドリブンな経営判断など、ITの活用は企業の競争力を左右する重要な要素です。こうした中で、「ITコンサルタント」の役割が急速に重要性を増しています。

仕事内容

製造業におけるITコンサルタントは、クライアント企業(製造業者)が抱える経営課題や業務課題を、IT技術を用いて解決に導く専門家です。具体的には、以下のような業務を行います。

- 現状分析と課題抽出: 工場の生産ラインや業務プロセスを詳細に分析し、どこに非効率な点や改善の余地があるのかを洗い出します。

- IT戦略の立案: 課題解決のために、どのようなITシステム(例:生産管理システム、SCMシステム、IoTプラットフォームなど)を導入すべきか、具体的なプランを策定します。

- システム導入支援: システムの選定から導入、定着までをプロジェクトマネージャーとして支援します。

- データ活用支援: 工場から収集されるビッグデータを分析し、品質向上や生産性向上に繋がる知見を抽出するサポートをします。

なぜ高収入か

ITと製造業(OT:Operational Technology)の両方の領域に精通した人材は非常に希少であり、市場価値が極めて高いからです。多くの製造業はDXの必要性を感じているものの、社内に専門知識を持つ人材が不足しているのが実情です。そのため、外部の専門家であるITコンサルタントに高い報酬を支払ってでも、その知見を求める企業が後を絶ちません。企業の生産性を劇的に向上させ、大きな利益をもたらす可能性があるため、その貢献度に見合った高い報酬が設定されています。

プロジェクトマネージャー

新製品の開発、新工場の建設、大規模なシステム導入など、製造業では様々な「プロジェクト」が常に動いています。これらのプロジェクトを計画通りに成功へと導く責任者が「プロジェクトマネージャー(PM)」です。

仕事内容

プロジェクトマネージャーの使命は、プロジェクトの目標達成に向けて、Q(Quality:品質)、C(Cost:コスト)、D(Delivery:納期)を管理し、全ての責任を負うことです。

- プロジェクト計画の策定: プロジェクトの目標、スコープ(範囲)、スケジュール、予算、必要な人員などを詳細に計画します。

- チームの組成とマネジメント: プロジェクトに必要なスキルを持つメンバーを集め、チームとして機能するように動機付けや進捗管理を行います。

- 進捗管理と課題解決: 計画と実績の差異を常に監視し、問題が発生した際には迅速に原因を特定し、解決策を実行します。

- ステークホルダーとの調整: 経営層、関連部署、顧客、協力会社など、プロジェクトに関わる様々な利害関係者とのコミュニケーションを取り、合意形成を図ります。

なぜ高収入か

プロジェクトの成否は、企業の業績に数十億円、数百億円単位のインパクトを与えることがあります。この極めて重い責任を背負い、多様な専門性を持つメンバーをまとめ上げ、複雑な課題を解決に導く高度なマネジメント能力が求められるため、プロジェクトマネージャーには高い報酬が支払われます。特に、大規模で複雑なグローバルプロジェクトを成功させた経験を持つ人材は、引く手あまたとなります。

海外営業

国内市場が成熟・縮小傾向にある日本企業にとって、海外市場の開拓は持続的な成長のために不可欠です。その最前線で活躍するのが「海外営業」です。

仕事内容

海外営業は、自社の製品やサービスを海外の顧客に販売する役割を担います。単に製品を売るだけでなく、現地の市場調査、販売戦略の立案、代理店の開拓・管理、国際展示会への出展、貿易実務など、その業務は多岐にわたります。現地の文化や商習慣を理解し、現地の言葉で顧客と信頼関係を築きながら、ビジネスを拡大していくことが求められます。

なぜ高収入か

海外営業には、営業スキルに加えて、高度な語学力(特にビジネスレベルの英語は必須)、異文化理解力、タフな交渉力など、多くの特殊なスキルが求められます。また、海外出張や海外赴任も多く、生活環境の変化への適応力も必要です。このような厳しい環境で成果を出すことが求められるため、基本給が高めに設定されていることに加え、海外赴任手当や危険地手当などが上乗せされ、結果的に高収入となるケースが多くなります。企業のグローバル化を牽引する花形職種の一つと言えるでしょう。

購買・資材調達

製品を作るためには、当然ながら原材料や部品が必要です。これらを「より良い品質で(Quality)」「より安く(Cost)」「必要な時に(Delivery)」調達する役割を担うのが「購買・資材調達」部門です。

仕事内容

購買・調達の仕事は、単に注文書を発行するだけではありません。

- サプライヤーの選定・評価: 新規の取引先を開拓し、品質、コスト、納期、技術力、経営の安定性などを総合的に評価します。

- 価格交渉: 市場の動向やコスト構造を分析し、サプライヤーと粘り強く価格交渉を行い、コストダウンを実現します。

- サプライチェーン管理(SCM): 部品の在庫が過剰にも過少にもならないよう管理し、生産計画と連動して安定的な供給網を構築・維持します。

- 品質管理: サプライヤーが納入する部品の品質が、自社の基準を満たしているかを確認・指導します。

なぜ高収入か

購買・調達部門は、企業のコスト構造に直接的な影響を与える「プロフィットセンター(利益を生み出す部門)」として、近年その重要性が再認識されています。例えば、原材料費を1%削減できれば、それがそのまま企業の営業利益に繋がります。グローバルな視点で最適なサプライヤーを見つけ出し、戦略的な交渉を行うことで、企業の収益性を大きく改善できるのです。そのため、単なる事務職ではなく、高度な交渉力と分析力を持つ専門職として、高い報酬が支払われるようになっています。

品質管理・品質保証

「Made in Japan」の信頼を支える最後の砦、それが「品質管理・品質保証」です。どんなに優れた製品でも、品質に問題があれば顧客の信頼を失い、企業の存続すら危うくなります。

仕事内容

品質管理と品質保証は密接に関連していますが、役割が異なります。

- 品質管理(QC:Quality Control): 製品が製造される各工程において、製品が仕様や規格を満たしているかを検査・検証します。不良品が後工程や市場に流出するのを防ぐ「防衛的」な役割です。

- 品質保証(QA:Quality Assurance): そもそも不良品を発生させないための仕組みづくりや、品質マネジメントシステム(ISO9001など)の構築・運用を行います。また、市場に出た製品に問題が発生した際の顧客対応や原因究明も担当する「攻めの」役割です。

なぜ高収入か

品質問題は、リコールによる莫大な費用の発生や、ブランドイメージの失墜など、企業に壊滅的なダメージを与える可能性があります。品質管理・品質保証は、こうした経営上の重大なリスクを未然に防ぐという極めて重要な責任を負っています。そのため、統計的な品質管理手法(SQC)や国際規格に関する深い知識、各製造工程への理解、そして問題発生時に冷静に対応できる高いストレス耐性などが求められます。この重い責任と高度な専門性に対し、相応の高い報酬が支払われるのです。

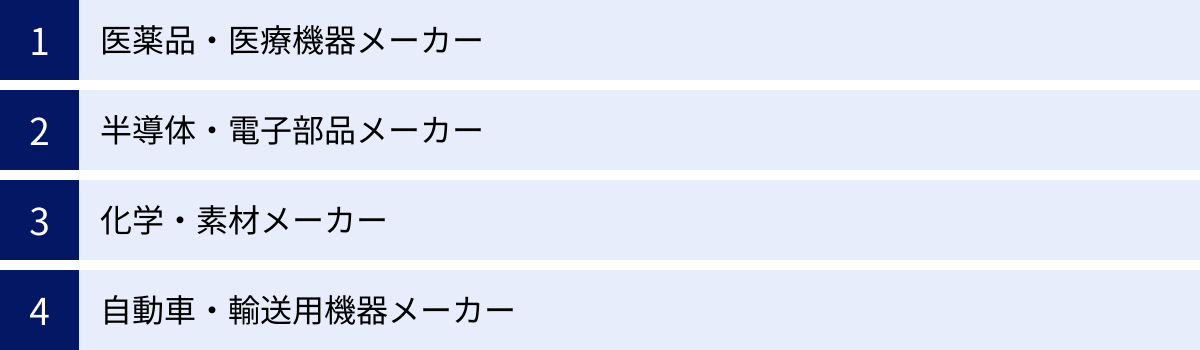

特に高収入を狙いやすい製造業の業界

これまで高収入が期待できる「職種」に焦点を当ててきましたが、どの「業界」に身を置くかも年収を大きく左右する重要な要素です。業界全体の利益率が高ければ、それが従業員の給与にも反映されやすくなります。ここでは、特に給与水準が高いことで知られる製造業の業界を4つ紹介します。

医薬品・医療機器メーカー

医薬品・医療機器メーカーは、製造業の中でもトップクラスの平均年収を誇る業界です。人の生命や健康に直接関わる製品を扱うため、その社会的責任は非常に大きく、同時に高い収益性も特徴となっています。

業界の特徴と高収入の理由

- 高い専門性と研究開発費: 新薬や新しい医療機器を開発するには、生命科学や医学に関する極めて高度な専門知識と、莫大な時間・費用が必要です。一つの新薬を開発するのに10年以上の歳月と数百億円以上の研究開発費がかかることも珍しくありません。このため、研究開発職には修士号・博士号を持つ優秀な人材が集まり、高い報酬が支払われます。

- 特許による高い利益率: 開発に成功した新薬は特許によって保護され、一定期間、独占的に販売できます。これにより、製品の価格を高く設定でき、非常に高い利益率を確保することが可能です。この高い収益が、従業員の給与水準を押し上げる大きな要因となっています。

- 厳しい法規制と参入障壁: 医薬品・医療機器の製造・販売には、各国の規制当局(日本では厚生労働省)による厳しい審査と承認が必要です。このため、新規参入が非常に難しく、既存の企業が安定した地位を築きやすい構造になっています。

- MR(医薬情報担当者)の存在: 医薬品メーカーの営業職であるMRは、医師や薬剤師に対して医薬品の適正な情報を提供する専門職です。高い専門性が求められるため、営業職の中でも特に給与水準が高く設定されています。

高齢化社会の進展や世界的な医療需要の増大を背景に、今後も安定した成長が見込まれるため、長期的に見ても魅力的な業界と言えるでしょう。

半導体・電子部品メーカー

スマートフォン、パソコン、自動車、データセンター、AIなど、現代社会を支えるあらゆるエレクトロニクス製品に不可欠なのが半導体や電子部品です。この業界は技術革新のスピードが非常に速く、世界的な競争が激しい一方で、そこで活躍するエンジニアには高い報酬が支払われます。

業界の特徴と高収入の理由

- 社会インフラとしての重要性: 半導体は「産業のコメ」とも呼ばれ、現代経済において石油と同じくらい重要な戦略物資とされています。その需要は世界的に拡大し続けており、市場規模も非常に大きいのが特徴です。

- 熾烈な技術開発競争: 半導体の性能は「ムーアの法則」に例えられるように、驚異的なスピードで進化し続けています。この微細化・高性能化の競争に勝ち抜くため、各社は巨額の投資を行い、世界中からトップクラスのエンジニアを高待遇で集めています。特に、回路設計やプロセス開発といった専門分野のエンジニアは、常に需要が高く、年収も高騰しています。

- グローバルな人材獲得競争: 半導体業界は、国境を越えたグローバルな競争が行われています。そのため、人材の評価基準もグローバルスタンダードであり、実力のあるエンジニアは年齢に関わらず、非常に高い報酬を得ることが可能です。

- シリコンサイクル: 半導体業界は、需要と供給のバランスによって好況と不況を繰り返す「シリコンサイクル」と呼ばれる景気の波がある点には注意が必要です。しかし、長期的に見れば市場は拡大傾向にあり、技術者の需要がなくなることは考えにくいでしょう。

化学・素材メーカー

化学・素材メーカーは、自動車、電機、医薬品など、あらゆる製造業の根幹を支える原材料や中間財を供給するBtoB(企業間取引)中心の業界です。一般の消費者には馴染みが薄いかもしれませんが、高い技術力を持つ優良企業が多く、安定して高い給与水準を維持しています。

業界の特徴と高収入の理由

- 高い技術力と付加価値: スマートフォンのディスプレイに使われる高機能フィルム、航空機の機体に使われる炭素繊維、電気自動車のバッテリーに使われる特殊な化学素材など、最終製品の性能を決定づけるような高付加価値な製品を数多く生み出しています。こうした独自技術が、高い収益性の源泉となっています。

- 装置産業としての特性: 化学プラントなど、製造には大規模な設備投資が必要です。そのため、事業を行うには莫大な資本力が必要となり、結果として大手企業が市場の多くを占める構造になっています。こうした大手企業は経営基盤が安定しており、従業員の給与水準も高く設定されています。

- BtoB中心の安定したビジネスモデル: 主な顧客が企業であるため、景気の変動による影響がBtoC(消費者向け取引)ビジネスに比べて比較的小さく、安定した収益を上げやすい傾向にあります。この経営の安定性が、従業員の雇用の安定と高い給与水準に繋がっています。

特定の分野で世界トップクラスのシェアを誇る企業も多く、グローバルに活躍できるチャンスも豊富な業界です。

自動車・輸送用機器メーカー

自動車産業は、関連産業を含めると非常に多くの雇用を生み出している日本の基幹産業です。完成車メーカーを頂点に、数多くの部品メーカー(サプライヤー)が連なる巨大なピラミッド構造を形成しており、業界全体として高い給与水準を誇ります。

業界の特徴と高収入の理由

- 巨大な産業規模と安定性: 日本を代表するグローバル企業が多く、企業規模の大きさと経営の安定性が高い給与水準の基盤となっています。福利厚生も手厚く、労働組合の力が強いことも特徴です。

- 「CASE」による技術変革: 現在、自動車業界は「CASE(Connected: 接続性、Autonomous: 自動運転、Shared & Services: シェアリング/サービス、Electric: 電動化)」と呼ばれる100年に一度の大変革期を迎えています。この変革に対応するため、従来の機械工学系のエンジニアだけでなく、ソフトウェア、AI、通信、バッテリーなどの分野の専門家が、これまでにない好待遇で求められています。

- グローバルな事業展開: 世界中に生産・販売拠点を持っており、海外で活躍する機会が非常に多い業界です。海外赴任などを通じて、さらなる収入アップを目指すことも可能です。

この大変革期は、新たなスキルを持つ人材にとっては大きなチャンスです。自身の専門性を活かして業界の変革に貢献することで、高い評価と報酬を得られる可能性が大いにあります。

製造業で年収を上げるための具体的な方法

製造業で高収入を目指すには、これまで見てきたような職種や業界を選ぶことが重要ですが、それと同時に、自分自身の行動によって年収を上げていく努力も不可欠です。ここでは、現在製造業で働いている方が年収を上げるための具体的な方法を4つご紹介します。

今の会社で実績を上げて昇進・昇格する

最も着実で基本的な年収アップの方法は、現在の勤務先で評価され、昇進・昇格することです。環境を変えるリスクなく、安定的に収入を増やしていくことができます。

実績の作り方

昇進・昇格のためには、日々の業務をこなすだけでなく、会社への貢献度をアピールできる「目に見える実績」を作ることが重要です。

- 改善提案: 生産性の向上、コスト削減、業務の効率化など、担当業務に関する改善提案を積極的に行い、実行します。「〇〇という手法を導入し、不良率を5%低減させた」「作業手順を見直し、月間10時間の残業を削減した」など、具体的な数値で成果を示すことがポイントです。

- プロジェクトでのリーダーシップ: チームで進める業務やプロジェクトにおいて、中心的な役割を担ったり、リーダーシップを発揮したりします。後輩の指導や育成に力を入れることも、管理職へのステップアップにおいて高く評価されます。

- 目標達成への貢献: 部署やチームに与えられた目標(売上、生産量、コスト削減額など)に対し、自分がどのように貢献したかを明確に説明できるようにしておきましょう。

評価されるための行動

実績を作るだけでなく、それを上司や会社に正しく認識してもらうための行動も必要です。上司との定期的な面談(1on1ミーティングなど)の機会を活用し、自身の業務成果や今後のキャリアプランについて積極的にコミュニケーションを取りましょう。自分の強みや会社への貢献意欲を伝えることで、昇進・昇格の候補として認識されやすくなります。

専門スキルや資格を習得して手当を得る

自身の専門性を高めることは、年収アップに直結します。多くの製造業企業では、業務に関連する特定の資格を取得した従業員に対して、「資格手当」を毎月の給与に上乗せしたり、「報奨金(一時金)」を支給したりする制度を設けています。

スキルアップと収入アップの好循環

資格取得は、直接的な収入増だけでなく、自身の市場価値を高める上でも非常に有効です。

- 専門性の証明: 資格は、自身の持つスキルや知識を客観的に証明するものです。これにより、社内での評価が高まり、より専門的な業務を任される機会が増える可能性があります。

- キャリアの選択肢拡大: 習得したスキルや資格は、将来的に転職を考える際の大きな武器になります。より良い条件の企業へ移るためのパスポートとなり得ます。

- 体系的な知識習得: 資格の勉強を通じて、これまで断片的だった知識を体系的に整理し、業務への理解を深めることができます。

どのような資格が評価されるかは、業界や職種によって異なります。後の章で具体的なおすすめの資格を紹介しますが、まずは自社の資格手当制度を確認し、自身のキャリアプランに合った資格を選ぶことから始めてみましょう。

夜勤や休日出勤で手当を増やす

工場などの生産現場で働く場合、交代勤務制が採用されていることが多くあります。夜勤や休日出勤を行うことで、各種手当が支給され、短期的に収入を増やすことが可能です。

各種手当の種類

労働基準法では、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して、通常の賃金に割増率を上乗せして支払うことが定められています。

- 時間外手当(残業手当): 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合に支給されます。(割増率25%以上)

- 休日手当: 法定休日に働いた場合に支給されます。(割増率35%以上)

- 深夜手当: 午後10時から午前5時までの間に働いた場合に支給されます。(割増率25%以上)

これらの手当は重複して適用されるため、例えば「休日の深夜に時間外労働をした」場合、割増率はさらに高くなります。

注意点

この方法は、手っ取り早く収入を増やせる一方で、体力的・精神的な負担が非常に大きいというデメリットがあります。生活リズムが不規則になり、健康を損なうリスクや、家族や友人との時間が作りにくいといった問題も生じます。あくまで短期的な手段と捉え、長期的なキャリア形成やスキルアップのための時間とのバランスを考えることが重要です。

給与水準の高い業界や企業に転職する

現在の会社での昇進や昇給に限界を感じる場合、年収を最も大きく、かつスピーディーに上げる可能性があるのが「転職」です。特に、給与水準が低い業界や企業から、より水準の高い業界・企業へ移ることで、同じような業務内容でも年収が100万円以上アップするケースも珍しくありません。

転職を検討すべきタイミング

- 業界の平均年収との乖離: 自身の年収が、属する業界や職種の平均年収と比べて明らかに低い場合。

- 会社の業績不振: 会社の業績が伸び悩んでおり、将来的な昇給が見込みにくい場合。

- スキルが正当に評価されていない: 自身が持つ専門スキルや経験が、現在の会社では十分に評価されず、給与に反映されていないと感じる場合。

メリットとデメリットの整理

転職は大きな決断であり、メリットだけでなくリスクも伴います。行動に移す前に、各年収アップ方法の特徴を比較検討することが賢明です。

| 年収アップの方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 現職での昇進・昇格 | 環境を変えずに安定して年収を上げられる、社内での評価が高まる | 時間がかかる場合がある、昇進のポストに限りがある |

| スキル・資格習得 | 自身の市場価値が高まる、専門性が深まる | 資格によっては実務に直結しない場合がある、学習時間の確保が必要 |

| 各種手当の活用 | 短期間で確実に収入を増やせる | 体力的な負担が大きい、プライベートの時間が減る、キャリア形成には繋がりにくい |

| 転職 | 年収の大幅アップが期待できる、キャリアチェンジの機会になる | 新しい環境への適応が必要、失敗するリスクもある、短期的な離職は評価が下がる可能性 |

自身のキャリアプランやライフステージを考慮し、最適な方法を選択することが、後悔のないキャリアアップに繋がります。

年収アップに役立つおすすめの資格

製造業でのキャリアアップと年収向上を目指す上で、専門的な資格の取得は非常に有効な手段です。資格は自身のスキルを客観的に証明し、社内評価の向上や転職活動での強力な武器となります。ここでは、様々な職種で役立つおすすめの資格を6つ厳選してご紹介します。

技術士

「技術士」は、科学技術に関する高度な専門知識と応用能力、そして高い技術者倫理を兼ね備えていることを国が認定する、技術系資格の最高峰とも言える国家資格です。文部科学省が管轄し、21の技術部門に分かれています。名称独占資格であり、資格を持たない者は「技術士」を名乗ることができません。

取得のメリットと活かせる職種

- 高い技術力と信頼性の証明: 資格取得の過程で、専門技術だけでなく、問題解決能力やマネジメント能力、プレゼンテーション能力など、技術者として総合的な能力が問われます。この資格を持つことは、技術者として最高レベルの能力を持つことの証明となり、社内外から絶大な信頼を得られます。

- キャリアパスの拡大: 特に、建設コンサルタント業界などでは必須の資格とされることが多く、昇進・昇格の要件になっている企業も少なくありません。独立開業の道も開けるため、キャリアの選択肢が大きく広がります。

- 活かせる職種: 研究・開発、設計、生産技術、品質保証など、技術系のあらゆる職種でその価値を発揮します。特に、技術コンサルタントやプロジェクトマネージャーを目指す方には最適です。

中小企業診断士

「中小企業診断士」は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家であり、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。製造業の現場知識を持つ技術者がこの資格を取得することで、技術と経営の両面から企業を分析・改善できる、非常に価値の高い人材になることができます。

取得のメリットと活かせる職種

- 経営的視点の獲得: 資格の学習を通じて、財務・会計、マーケティング、生産管理、法務など、企業経営に関する幅広い知識を体系的に学ぶことができます。これにより、一人の技術者という視点から、会社全体を俯瞰する経営的な視点が身につきます。

- キャリアチェンジの可能性: 技術職から経営企画、事業企画、製品企画といった企画・管理部門へのキャリアチェンジを考えている場合に、非常に強力な武器となります。

- 活かせる職種: 経営企画、事業企画、製品企画、生産管理など。マネジメント層を目指す全ての製造業従事者におすすめの資格です。

品質管理検定(QC検定)

「品質管理検定(QC検定)」は、品質管理に関する知識をどの程度持っているかを客観的に証明するための民間検定です。日本品質管理学会の認定を受けており、1級(上級)から4級(初級)までのレベルに分かれています。

取得のメリットと活かせる職種

- 品質管理の体系的知識の証明: 「QC七つ道具」や「統計的品質管理(SQC)」といった品質管理の基本的な手法から、品質マネジメントシステム全般まで、幅広い知識を証明できます。

- 製造業の基礎力アピール: 品質は全ての製造業の根幹です。この資格を持つことは、職種に関わらず、品質に対する高い意識を持っていることのアピールに繋がり、多くの企業で高く評価されます。

- 活かせる職種: 品質管理、品質保証はもちろんのこと、設計、開発、生産技術、製造現場のリーダーなど、モノづくりに関わるあらゆる職種で役立ちます。

機械保全技能士

「機械保全技能士」は、工場の生産設備が正常に稼働するように、点検、修理、改善を行う「機械の医者」とも言える専門家の能力を認定する国家資格(技能検定)です。特級、1級、2級、3級の等級があります。

取得のメリットと活かせる職種

- 工場の安定稼働への貢献: 設備の突発的な故障は、生産ラインの停止に繋がり、企業に大きな損失をもたらします。機械保全のスキルは、こうした事態を未然に防ぎ、工場の生産性を維持・向上させるために不可欠です。

- 現場での高い専門性: 資格取得を通じて、機械の構造、潤滑、油圧・空圧、電気制御など、設備保全に関する体系的な知識と技能が身につきます。

- 活かせる職種: 設備保全、生産技術、製造オペレーターなど。特に、工場の安定稼働に直接責任を持つポジションで高く評価されます。

危険物取扱者

「危険物取扱者」は、消防法で定められた「危険物」(ガソリン、灯油、アルコール類など)を取り扱うために必要な国家資格です。引火性や発火性のある物質を扱う多くの製造現場で必須とされています。

取得のメリットと活かせる職種

- 法令遵守と安全確保: 資格がなければ特定の業務に従事できない「業務独占資格」の側面があり、有資格者は化学工場や研究所などで重宝されます。

- 幅広い業界での需要: 化学メーカー、素材メーカー、塗料メーカー、製薬会社、ガソリンスタンドなど、非常に幅広い業界で需要があります。

- 活かせる職種: 化学プラントのオペレーター、研究・開発、品質管理、設備管理など、危険物を扱う可能性のある全ての職種で役立ちます。

フォークリフト運転技能者

工場や倉庫内での荷物の運搬に欠かせないフォークリフトを運転するために必要な国家資格です。正式には「フォークリフト運転技能講習修了証」と言います。

取得のメリットと活かせる職種

- 現場での汎用性の高さ: 製造業の工場、物流倉庫、配送センターなど、モノを扱う現場であれば、ほぼどこでも必要とされるスキルです。

- 取得のしやすさ: 他の国家資格に比べて、講習日数も短く、比較的容易に取得できるため、キャリアの第一歩としてもおすすめです。

- 活かせる職種: 製造現場のオペレーター、倉庫管理、物流、資材調達など。特に、物流部門や入荷・出荷工程で働く上で必須の資格となることが多いです。

高収入を目指して転職を成功させるポイント

年収アップの最も効果的な手段の一つである転職。しかし、準備不足のまま進めてしまうと、かえってキャリアダウンに繋がるリスクもあります。ここでは、高収入の求人を勝ち取り、転職を成功させるための重要なポイントを3つ解説します。

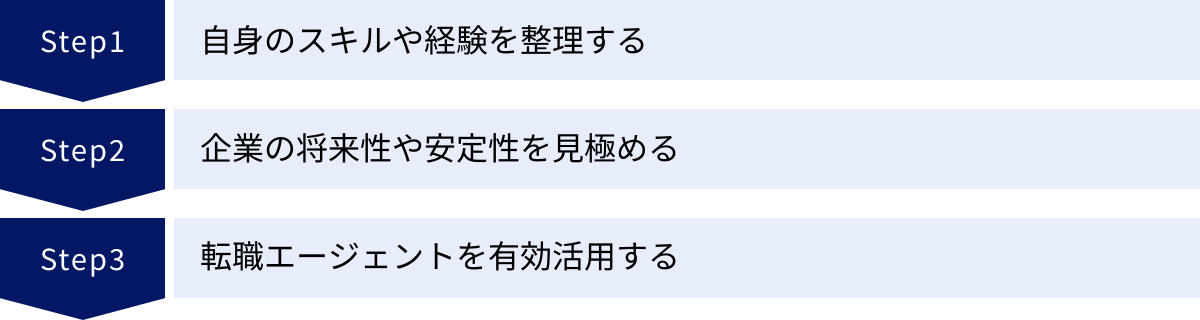

自身のスキルや経験を整理する

転職活動を始める前に、まず行うべきことは「キャリアの棚卸し」です。これまでのキャリアを振り返り、自分が何ができるのか(スキル)、何を成し遂げてきたのか(実績)、そして今後何をしたいのか(キャリアプラン)を明確にすることが、成功への第一歩となります。

キャリアの棚卸しの具体的な方法

まずは、これまでの職務経歴を時系列で書き出してみましょう。その際、単に「〇〇を担当」と書くだけでなく、具体的な行動(Action)と成果(Result)を定量的に(数値で)示すことが重要です。

- (悪い例): 生産ラインの改善業務を担当した。

- (良い例): 〇〇という課題に対し、△△という分析手法を用いて原因を特定。□□という改善策を立案・実行した結果、生産性を15%向上させ、年間約2,000万円のコスト削減に貢献した。

このように、具体的なエピソードを交えながら実績を整理することで、自身の強みや市場価値が明確になります。この作業を通じて作成した職務経歴書は、応募書類としてだけでなく、面接で自分の言葉で実績を語るための「台本」としても役立ちます。

「できること(Can)」「やりたいこと(Will)」「求められること(Must)」の3つの円が重なる部分を見つけることが、満足度の高い転職に繋がります。この自己分析を徹底的に行うことで、応募すべき企業が見えてくるだけでなく、面接での説得力も格段に増すでしょう。

企業の将来性や安定性を見極める

提示された年収額の高さだけで転職先を決めてしまうのは非常に危険です。その給与水準が今後も維持されるのか、そもそも会社自体が持続的に成長していけるのか、といった長期的な視点を持つことが不可欠です。

見極めるためのチェックポイント

- 財務状況の健全性: 上場企業であれば、企業のウェブサイトに掲載されているIR情報(投資家向け情報)から「有価証券報告書」を確認しましょう。売上高や利益の推移、自己資本比率などを見ることで、企業の経営が安定しているかを客観的に判断できます。

- 業界の将来性: その企業が属する業界全体が、今後成長していく市場なのか、それとも縮小していく市場なのかを見極めることが重要です。業界団体のレポートや市場調査会社のデータを参考にしましょう。

- 事業の独自性・競争優位性: 競合他社と比較して、その企業が持つ独自の強み(技術力、ブランド力、シェアなど)は何かを分析します。他社が簡単に真似できない強固な事業基盤を持っている企業は、将来にわたって安定した収益を上げ続ける可能性が高いです。

- 人材への投資姿勢: 研修制度や福利厚生、従業員の平均勤続年数なども、社員を大切にし、長期的な成長を考えている企業かどうかを判断する材料になります。

目先の高収入だけでなく、数年後、数十年後も安心して働き続けられ、自身のスキルも高めていける環境かどうかを総合的に判断することが、転職の成功を左右します。

転職エージェントを有効活用する

働きながら一人で転職活動を進めるのは、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。そこで心強い味方となるのが、転職のプロである「転職エージェント」です。

転職エージェントを利用するメリット

- 非公開求人の紹介: 企業の重要なポジションや、応募が殺到するのを避けたい人気求人は、一般には公開されず、転職エージェントを通じてのみ紹介される「非公開求人」であることが多いです。高待遇の求人は非公開であるケースが多く、エージェントを利用することで出会えるチャンスが広がります。

- 専門的なキャリアカウンセリング: 担当のキャリアアドバイザーが、あなたのスキルや経験、希望をヒアリングした上で、最適なキャリアプランや求人を提案してくれます。自分では気づかなかった強みや、思いもよらなかったキャリアの可能性を発見できることもあります。

- 応募書類の添削・面接対策: 企業の採用担当者に響く職務経歴書の書き方や、面接での効果的なアピール方法など、プロの視点から具体的なアドバイスを受けられます。選考の通過率を大きく高めることができます。

- 企業との交渉代行: 自分では言い出しにくい年収や待遇面の交渉を、あなたに代わってエージェントが行ってくれます。 企業の給与テーブルや過去の採用実績などを踏まえて交渉してくれるため、個人で交渉するよりも良い条件を引き出せる可能性が高まります。

エージェントの選び方

転職エージェントには、幅広い業界・職種を扱う「総合型」と、製造業や特定の職種に特化した「特化型」があります。まずは大手の総合型エージェントに登録して幅広い求人を見てみつつ、より専門的なアドバイスが欲しい場合は特化型エージェントを併用するのがおすすめです。

ただし、エージェントの提案を鵜呑みにするのではなく、最終的には自分の判断で決めることが重要です。複数のエージェントに登録し、様々な意見を聞きながら、納得のいく転職活動を進めていきましょう。

まとめ

本記事では、製造業で高収入を目指せる職種ランキングを中心に、年収を上げるための具体的な方法や役立つ資格、転職を成功させるポイントについて網羅的に解説してきました。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 製造業は高収入を狙える: 国税庁の調査データによれば、製造業の平均年収は全産業の平均を上回っています。「給料が安い」というイメージは一面的なものであり、実際には高収入を得るチャンスが豊富な業界です。

- 高収入の鍵は「職種」と「業界」選び: 年収は、業界の収益性や企業の規模、そして何よりも「どのような職務を担うか」によって大きく変わります。研究・開発職や生産技術職のように、企業の利益や将来性に直結する高度な専門職ほど、高い報酬が期待できます。

- 年収アップは行動次第: 現職での昇進・昇格、専門スキルや資格の習得、そして給与水準の高い企業への転職など、年収を上げるための方法は様々です。自身のキャリアプランに合わせて、主体的に行動を起こすことが重要です。

- 長期的な視点を持つ: 目先の年収だけでなく、企業の将来性や自身のスキルアップに繋がる環境かどうかを見極めることが、キャリア全体の成功に繋がります。

製造業は、日本のモノづくりを支える誇り高い仕事であると同時に、個人の努力と戦略次第で、経済的な豊かさを手に入れることができる魅力的なフィールドです。この記事で紹介した情報が、あなたが製造業で理想のキャリアを築き、高収入を実現するための一助となれば幸いです。