デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せる現代において、企業の競争力を左右する重要な鍵を握るのがITの活用です。特に、日本の基幹産業である製造業では、スマートファクトリー化や生産性の向上、サプライチェーンの最適化など、ITが果たすべき役割はますます増大しています。

このような背景から、企業のIT戦略を内部から支える「社内SE(システムエンジニア)」の存在価値が、製造業において急速に高まっています。

この記事では、「製造業の社内SE」という職種に焦点を当て、その具体的な仕事内容から、他の業界との違い、ならではのやりがい、求められるスキル、そして将来のキャリアパスに至るまで、網羅的に詳しく解説します。

「社内SEに興味があるけれど、製造業ならではの特徴が知りたい」「ITエンジニアとしての次のキャリアを考えている」「製造業の現場経験を活かしてIT分野に挑戦したい」といった疑問や希望を持つ方にとって、キャリア選択の一助となる情報を提供します。この記事を読めば、製造業の社内SEという仕事の全体像を深く理解し、自身のキャリアプランを具体的に描けるようになるでしょう。

目次

製造業における社内SEとは?その役割を解説

まず、「社内SE」とは、自社の情報システム部門に所属し、社内のIT環境の構築・運用・保守や、業務を円滑に進めるためのシステム導入などを担当するエンジニアのことです。外部の顧客企業に対してシステム開発を行うSIer(システムインテグレータ)のSEとは異なり、ユーザーが自社の社員であるという点が最大の特徴です。

その中でも「製造業における社内SE」は、一般的な社内SEの役割に加え、「モノづくり」という事業の根幹をITの力で支えるという極めて重要なミッションを担います。オフィスのIT環境を整えるだけでなく、製品が企画・設計され、工場で生産され、顧客に出荷されるまでの一連のプロセス、すなわちサプライチェーン全体に関与し、その効率化や品質向上に貢献します。

具体的には、経営戦略と現場のニーズを深く理解し、それらを実現するためのIT戦略を立案・実行する役割を担います。例えば、生産ラインの稼働状況をリアルタイムで可視化するシステムを導入して生産計画の精度を上げたり、AIを用いた画像認識技術で製品検査を自動化して品質を向上させたりと、その活躍の場は多岐にわたります。

製造業の社内SEは、単なるITの専門家ではなく、ITと製造業の業務知識を融合させ、事業の成長を直接的にドライブする戦略的パートナーと言えるでしょう。

他の業界の社内SEとの違い

製造業の社内SEの役割をより深く理解するために、他の業界の社内SEと比較してみましょう。業界によって事業内容が異なるため、社内SEが担当するシステムの対象や、求められる専門知識にも大きな違いがあります。

| 製造業 | Web・IT業界 | 金融業界 | 小売・流通業界 | |

|---|---|---|---|---|

| 主な対象システム | 生産管理システム(MES)、ERP、SCM、PLM、CAD/CAMなど | 自社Webサービス、ECサイト、SaaS、社内開発環境 | 勘定系・市場系システム、顧客管理システム(CRM)、セキュリティシステム | POSシステム、在庫管理システム、ECサイト、物流管理システム |

| 主な関わる部署 | 工場、生産管理、品質保証、設計開発、購買、経営企画 | サービス開発、マーケティング、カスタマーサポート | 営業、ディーリング、リスク管理、コンプライアンス | 店舗、EC事業部、物流センター、マーケティング |

| 求められる特有の知識 | 製造プロセス、生産管理、品質管理、サプライチェーン、IoT/OT | Web技術(クラウド, DevOps)、UI/UX、データ分析、アジャイル開発 | 金融商品知識、高度なセキュリティ、法規制・コンプライアンス | POSデータ分析、需要予測、オムニチャネル、物流・ロジスティクス |

| 仕事のミッション | 生産性の向上、品質の安定、コスト削減、スマートファクトリー化 | サービスグロース、ユーザー体験の向上、新規事業開発 | システムの安定稼働、取引の安全性確保、顧客資産の保護 | 売上向上、顧客体験の向上、在庫の最適化、スムーズな店舗・EC運営 |

この表からも分かる通り、製造業の社内SEの最大の特徴は、「工場」という物理的な生産現場と密接に関わる点にあります。Web業界の社内SEが主にデジタルなサービスを対象とするのに対し、製造業の社内SEは、生産設備やロボットといった物理的な「モノ」を制御・管理するシステム(OT: Operational Technology)と、オフィスで使われる情報システム(IT: Information Technology)の橋渡し役を担うことが少なくありません。

例えば、工場の生産ラインを止めてしまうようなシステムトラブルは、会社の売上に直接的な大打撃を与えかねません。そのため、システムの安定稼働に対する責任は非常に重く、高い信頼性が求められます。

また、金融業界のようにミッションクリティカルなシステムを扱う点では共通していますが、金融が「お金」という情報を扱うのに対し、製造業は「製品」という物理的なモノの流れを扱います。したがって、サプライチェーン全体の流れを理解し、部品の調達から生産、在庫、出荷までの一連のプロセスを最適化する視点が不可欠です。

このように、製造業の社内SEは、一般的なITスキルに加えて、製造業特有の業務プロセスや専門用語、さらには工場設備に関する知識まで求められる、非常に専門性の高い職種なのです。

製造業の社内SEの主な仕事内容

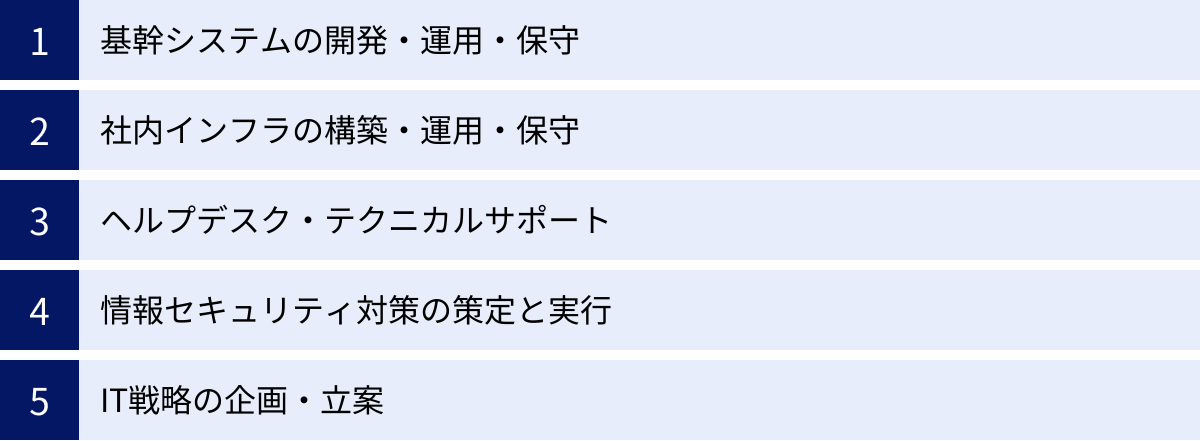

製造業の社内SEが担う業務は非常に幅広く、企業のIT環境全体を支える多岐にわたる役割を果たします。ここでは、その主な仕事内容を5つのカテゴリに分けて具体的に解説します。これらの業務は、会社の規模やIT部門の体制によって、一人の担当者が複数兼任することもあれば、専門チームで分担することもあります。

基幹システムの開発・運用・保守

企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を統合的に管理し、経営の効率化を図るための「基幹システム(ERP: Enterprise Resource Planning)」は、製造業の社内SEが担当する最も重要なシステムの一つです。ERPは、生産、販売、在庫、購買、会計、人事といった企業の根幹となる業務プロセスを網羅しており、このシステムの安定稼働が事業継続の生命線となります。

【具体的な業務内容】

- 企画・要件定義: 経営層や各業務部門のユーザーからニーズをヒアリングし、「どのような機能が必要か」「現状の業務をどう改善したいか」といった要件をまとめ、システム化の計画を立てます。製造業特有の複雑な生産方式や原価計算のロジックを理解し、システム要件に落とし込む能力が求められます。

- 設計・開発: 要件定義に基づき、システムの具体的な設計を行います。開発は自社内で行う場合もありますが、多くの場合は外部のITベンダーに委託します。その際、社内SEはベンダーとの橋渡し役となり、仕様の伝達、進捗管理、品質管理などを担うプロジェクトマネジメントの役割を果たします。

- 導入・テスト: 完成したシステムが要件通りに動作するかをテストします。その後、既存システムからのデータ移行や、社員向けの操作研修などを実施し、全部門への導入を推進します。

- 運用・保守: システム導入後は、日々の安定稼働を監視します。法改正に伴う修正や、業務変更に応じた機能追加、定期的なバージョンアップ、パフォーマンスのチューニングなど、継続的な改善活動を行います。また、システム利用に関する問い合わせ対応や、トラブル発生時の原因調査・復旧作業も重要な業務です。

基幹システムの担当者は、会社の業務全体を俯瞰的に理解する必要があり、技術的なスキルだけでなく、業務知識や関係各所との調整能力が不可欠です。

社内インフラの構築・運用・保守

社員が日々の業務で利用するIT環境、すなわち「社内インフラ」を整備し、安全かつ快適に利用できる状態を維持することも社内SEの重要な仕事です。このインフラがなければ、メールの送受信や資料作成といった基本的な業務すら滞ってしまいます。製造業では、本社や支社といったオフィス環境に加え、工場や研究所、倉庫など、多様な拠点をつなぐネットワークインフラの管理も含まれます。

【具体的な業務内容】

- ネットワーク管理: 本社、支社、工場、海外拠点などを結ぶ社内ネットワーク(LAN/WAN)の設計、構築、運用を行います。近年では、リモートワークの普及に伴い、社員が社外から安全に社内システムへアクセスするためのVPN(Virtual Private Network)の管理も重要度を増しています。工場内では、生産設備を接続するための産業用ネットワークの知識が求められることもあります。

- サーバー管理: 各種業務システムが稼働するサーバーの管理を行います。物理サーバーを自社内に設置する「オンプレミス」環境と、AWSやAzureといった「クラウド」サービスを利用する環境があります。サーバーの構築、OSやミドルウェアのインストール、バックアップ設定、リソース監視、セキュリティパッチの適用などが主な業務です。

- クライアントPC管理: 社員が使用するPCの選定、購入、セットアップ(キッティング)、ソフトウェアのインストール、資産管理などを行います。PCの故障やトラブルに対応するのも社内SEの役割です。

- その他IT機器の管理: 複合機、プリンター、電話、スマートフォン、Web会議システムなど、社内で使用される様々なIT機器の管理も担当します。

社内インフラは、企業の神経網とも言える部分であり、その安定性が業務効率に直結します。目立つ仕事ではありませんが、縁の下の力持ちとして会社全体を支える、非常に責任のある業務です。

ヘルプデスク・テクニカルサポート

「パソコンが起動しない」「パスワードを忘れてしまった」「特定のソフトウェアの使い方が分からない」といった、社員からのITに関するあらゆる問い合わせや相談に対応するのがヘルプデスク・テクニカルサポートの役割です。社員がITを円滑に活用できるよう支援し、業務の停滞を防ぐことがミッションです。

【具体的な業務内容】

- 問い合わせ対応: 電話、メール、チャットツールなどを通じて寄せられる社員からの問い合わせに一次対応します。単純な操作案内から、原因が複雑なトラブルシューティングまで、内容は多岐にわたります。

- アカウント管理: 新入社員の入社に伴う各種システムのアカウント発行や、退職者・異動者のアカウント削除・権限変更など、人事情報と連携したアカウントライフサイクルの管理を行います。

- マニュアル作成・FAQ整備: よくある問い合わせの内容を分析し、誰でも自己解決できるようにマニュアルやFAQ(よくある質問とその回答)を作成・更新します。これにより、ヘルプデスクの業務負荷を軽減し、社員のITリテラシー向上にも繋がります。

- IT資産管理: PCやソフトウェアライセンスの台帳を管理し、誰がどの資産を使用しているかを正確に把握します。コンプライアンス遵守の観点からも重要な業務です。

ヘルプデスクは、社内の様々な部署の社員と直接コミュニケーションを取る機会が最も多い業務です。ITスキルはもちろんのこと、相手の状況を正確に把握するヒアリング能力や、分かりやすく説明するコミュニケーション能力、そして親身に対応する姿勢が求められます。

情報セキュリティ対策の策定と実行

企業の重要な情報資産を、サイバー攻撃や内部不正といった様々な脅威から守るための「情報セキュリティ対策」を企画し、実行することも社内SEの極めて重要な責務です。特に製造業では、他社にはない独自の技術情報や製品の設計データといった、企業の競争力の源泉となる機密情報を多数保有しており、これらの情報が漏洩した場合の損害は計り知れません。

【具体的な業務内容】

- セキュリティポリシーの策定・運用: 全社的な情報セキュリティに関するルール(ポリシー)を策定し、それが遵守されるように管理・運用します。例えば、パスワードの強度設定ルールや、外部からのデータ持ち込みに関する規定などが含まれます。

- セキュリティ製品の導入・運用: ウイルス対策ソフト、ファイアウォール、IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)、WAF(Web Application Firewall)といったセキュリティ製品を選定・導入し、適切に運用します。

- 脆弱性管理: 社内で利用しているOSやソフトウェアにセキュリティ上の欠陥(脆弱性)が発見された場合、速やかに修正プログラム(パッチ)を適用します。

- インシデント対応: 万が一、ウイルス感染や不正アクセスなどのセキュリティインシデントが発生した際には、被害の拡大を防ぎ、原因を調査し、復旧作業と再発防止策の策定を主導します。

- 社員教育・啓発: 標的型攻撃メールの見分け方や、安全なパスワード管理の方法など、全社員のセキュリティ意識を高めるための研修や注意喚起を行います。

情報セキュリティの分野は技術の進歩が速く、攻撃手法も日々巧妙化しています。常に最新の脅威情報を収集し、自社の防御策をアップデートし続ける継続的な学習意欲が不可欠です。

IT戦略の企画・立案

日々の運用保守業務に加え、中長期的な視点で会社の経営戦略や事業戦略に貢献するための「IT戦略」を企画・立案することも、社内SEに期待される重要な役割です。これは、単にITコストを管理する守りのITではなく、ITを積極的に活用して新たな価値を創造し、ビジネスの成長を牽引する「攻めのIT」を実現するための活動です。

【具体的な業務内容】

- 経営課題・業務課題のヒアリング: 経営層や各事業部門の責任者と対話し、「売上を拡大したい」「生産コストを削減したい」「新製品の開発リードタイムを短縮したい」といった経営・事業上の課題を深く理解します。

- ITソリューションの調査・提案: 把握した課題を解決するために、どのようなIT技術やシステムが活用できるかを調査・検討し、具体的な導入プランを企画・提案します。例えば、AI、IoT、クラウド、RPA(Robotic Process Automation)といった最新技術の活用も視野に入れます。

- IT投資計画の策定: 提案したプランを実行するための予算を策定し、費用対効果を算出して経営層の承認を得ます。IT投資の優先順位を判断し、限られたリソースを最適に配分する能力が求められます。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: 全社的なDX推進の旗振り役として、デジタル技術を活用した業務プロセスの抜本的な改革や、新たなビジネスモデルの創出をリードします。

この役割を担うには、ITの専門知識だけでなく、自社のビジネスモデルや業界動向に関する深い理解、そして経営的な視点が不可欠です。会社の未来をITの力で切り拓いていく、非常にダイナミックでやりがいのある仕事と言えるでしょう。

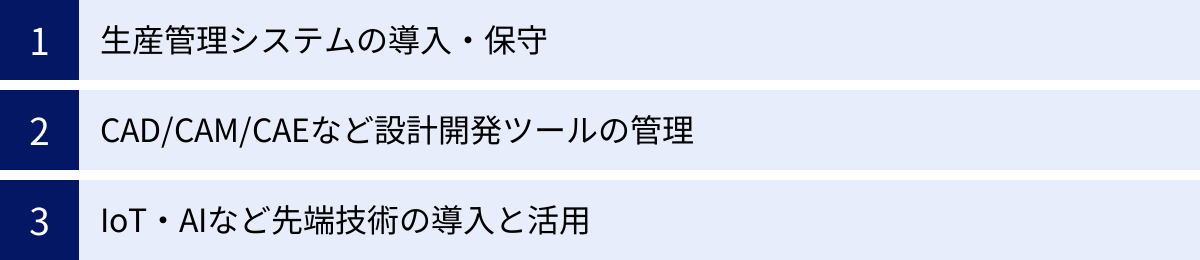

製造業ならではの専門的な仕事内容

前述の一般的な社内SE業務に加えて、製造業の社内SEは「モノづくり」の現場に深く関わる、より専門的な業務を担います。これらの業務は、製造業の競争力を直接的に左右するものであり、この分野での経験は市場価値の高いスキルとなります。

生産管理システムの導入・保守

製造業の心臓部とも言えるのが「生産管理」です。「いつ、どこで、何を、どれだけ作るか」を計画し、実行し、管理するための一連の業務を支援するのが生産管理システムです。このシステムの導入や保守は、製造業の社内SEにとって最も代表的な専門業務の一つです。

【代表的な生産管理関連システム】

- MRP (Material Requirements Planning): 生産計画に基づいて、必要な部品や原材料の量を算出し、発注や在庫管理を支援する「資材所要量計画」システム。

- MES (Manufacturing Execution System): 工場の生産ラインにおいて、作業者への指示や、生産実績の収集、品質情報や設備稼働状況の監視などを行う「製造実行システム」。生産現場の「今」をリアルタイムに管理します。

- SCM (Supply Chain Management): 部品の調達から、生産、在庫管理、物流、販売に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)を統合的に管理し、全体の最適化を目指すシステム。

これらのシステムを導入・運用する社内SEは、単にITの知識があるだけでは務まりません。自社がどのような生産方式(見込み生産、受注生産など)を採用しているのか、部品表(BOM: Bill of Materials)がどのように構成されているのか、原価計算はどのように行われているのかといった、製造業特有の業務プロセスを深く理解している必要があります。

生産管理システムのトラブルは、工場の生産停止に直結する可能性があるため、高い安定性と迅速な対応が求められます。一方で、システムの導入によって生産リードタイムの短縮や在庫の削減が実現できた際には、会社の利益に直接貢献する大きな達成感を得られます。

CAD/CAM/CAEなど設計開発ツールの管理

製品の品質や性能を決定づける「設計開発」プロセスも、ITによって高度に支えられています。製造業の社内SEは、設計者や開発者が使用する専門的なツールの管理も担当します。

【代表的な設計開発ツール】

- CAD (Computer-Aided Design): コンピュータを用いて製品の設計や製図を行うツール。2D CADや3D CADがあります。

- CAM (Computer-Aided Manufacturing): CADで作成された設計データをもとに、工作機械を動かすためのプログラム(NCデータ)を作成するツール。

- CAE (Computer-Aided Engineering): コンピュータ上で製品のシミュレーション(強度解析、熱解析、流体解析など)を行い、性能を評価・検討するツール。試作品を作らずに性能を検証できるため、開発期間の短縮やコスト削減に貢献します。

これらのツールは非常に高価で、専門性が高いため、社内SEには以下のような業務が求められます。

- ライセンス管理: 高額なソフトウェアライセンスを適切に管理し、利用状況を把握して無駄なコストが発生しないようにします。

- サーバー・インフラ管理: 大容量の設計データを扱うための高性能なワークステーションや、データを一元管理するサーバー(PDM/PLMシステム)の運用・保守を行います。

- テクニカルサポート: 設計者からのツールに関する問い合わせ対応や、トラブルシューティングを行います。ツールのバージョンアップに伴う検証や導入支援も重要な役割です。

設計開発部門は、企業の競争力の源泉である技術情報を生み出す部署です。社内SEは、彼らが創造的な業務に集中できるような、安定した高性能なIT環境を提供することで、間接的に企業の製品開発力向上に貢献するのです。

IoT・AIなど先端技術の導入と活用

近年、製造業では「インダストリー4.0」や「スマートファクトリー」といったキーワードのもと、IoTやAIといった先端技術の活用が急速に進んでいます。これらの新しい技術を調査・検証し、自社の生産現場に導入して具体的な成果に結びつける役割は、まさしく製造業の社内SEの腕の見せ所です。

【具体的な活用例】

- IoT (Internet of Things) の活用:

- 予知保全: 工場の生産設備にセンサーを取り付け、稼働データ(振動、温度、圧力など)を常時収集・分析します。これにより、故障の兆候を事前に検知し、計画的なメンテナンスを行うことで、突然の設備停止による生産ロスを防ぎます。

- 稼働状況の可視化: 各設備の稼働状況や生産進捗をリアルタイムでモニターに表示し、工場全体の状況を「見える化」します。これにより、問題の早期発見や、生産計画の最適化が可能になります。

- AI (人工知能) の活用:

- 外観検査の自動化: AIの画像認識技術を用いて、製品の傷や汚れ、異物混入などを自動で検出します。これにより、検査員の負担軽減と、検査精度の向上・均一化を実現します。

- 需要予測: 過去の販売実績や市場データなどをAIに学習させ、将来の製品需要を高精度で予測します。これにより、過剰在庫や品切れを防ぎ、生産計画の最適化に繋げます。

- 熟練技術の継承: 熟練工の勘や経験に頼っていた作業(例えば、金属加工の最適な条件設定など)を、AIに学習させることでデジタル化し、技術の標準化と継承を支援します。

これらの先端技術を導入するプロジェクトでは、社内SEは技術的な知見を提供するだけでなく、現場の作業員、設備メーカー、データサイエンティスト、経営層など、様々な立場の人々の間に立ち、プロジェクト全体を推進するハブとしての役割を担います。前例のない取り組みも多く、試行錯誤を繰り返す難しさはありますが、成功すれば会社の生産性を劇的に向上させることも可能な、非常にチャレンジングで魅力的な仕事です。

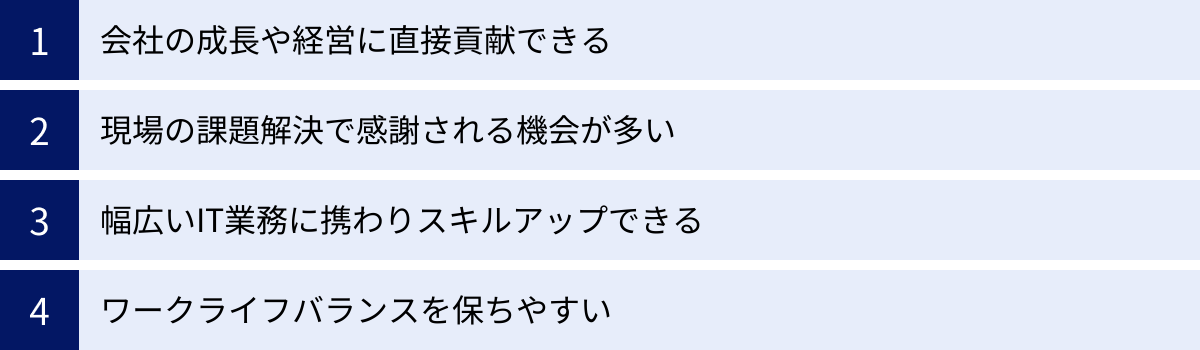

製造業の社内SEのやりがい

製造業の社内SEは、幅広い業務範囲と専門性が求められる一方で、他では得がたい大きなやりがいを感じられる仕事です。ここでは、その代表的な魅力を4つの観点から紹介します。

会社の成長や経営に直接貢献できる

製造業におけるITは、単なる業務効率化のツールではありません。生産性の向上、製品品質の安定化、開発リードタイムの短縮、そしてコスト削減といった、企業の収益に直結する要素を根幹から支える重要な経営基盤です。

社内SEが導入した生産管理システムによって、無駄な在庫が削減されれば、それは直接的なコスト削減に繋がります。工場のIoT化を推進し、設備の予知保全を実現すれば、生産ラインの停止時間を最小限に抑え、機会損失を防ぐことができます。また、IT戦略の立案を通じて、経営層の意思決定をサポートし、会社全体の方向性を左右するような大きな仕事に関わるチャンスもあります。

このように、自分の仕事の成果が、会社の売上や利益といった具体的な数字として表れ、事業の成長に直接貢献しているという実感を得やすい点は、製造業の社内SEならではの大きなやりがいと言えるでしょう。単にシステムを動かすだけでなく、ビジネスそのものを動かしているという手応えを感じられる瞬間が数多くあります。

現場の課題解決で感謝される機会が多い

社内SEのユーザーは、同じ会社で働く社員です。特に製造業では、設計部門、生産管理部門、品質保証部門、そして工場の生産ラインで働く人々など、様々な立場の社員と直接関わる機会があります。

例えば、「手作業で行っていたデータ集計を自動化するツールを開発して、毎日の残業がなくなった」「頻繁に止まっていた古いシステムをリプレイスしてくれて、安心して作業に集中できるようになった」「PCのトラブルをすぐに解決してくれて助かった」など、現場の困りごとをITの力で解決した際に、ユーザーから「ありがとう」と直接感謝の言葉を伝えられる場面が非常に多いのが特徴です。

自分の仕事が、共に働く仲間の負担を軽減し、より働きやすい環境を作ることに繋がっているという実感は、日々の業務の大きなモチベーションとなります。顔の見える相手のために働き、その反応をダイレクトに感じられることは、顧客企業のシステム開発を請け負うSIerなどでは味わいにくい、社内SEならではの喜びです。

幅広いIT業務に携わりスキルアップできる

製造業の社内SEは、これまで見てきたように、非常に幅広い業務を担当します。

- インフラ: ネットワーク、サーバー(オンプレミス/クラウド)

- アプリケーション: 基幹システム(ERP)、生産管理システム、設計ツール

- セキュリティ: ポリシー策定、インシデント対応

- 上流工程: IT戦略立案、要件定義、プロジェクトマネジメント

- 先端技術: IoT、AI

企業の規模によっては、これらすべてに一人または少人数で対応することもあります。そのため、特定の技術領域に特化するのではなく、ITに関する広範な知識と経験をバランス良く身につけることができます。 まるで「ITのジェネラリスト」や「フルスタックエンジニア」のように、多岐にわたるスキルセットを習得できる環境は、エンジニアとしてのキャリアを長期的に考えた際に大きな強みとなります。

また、技術的なスキルだけでなく、各部署との調整を行う中でコミュニケーション能力や折衝能力、プロジェクトを率いる中でマネジメントスキルも自然と磨かれていきます。このように、技術とビジネスの両面から総合的なスキルアップが図れる点は、大きな魅力です。

ワークライフバランスを保ちやすい

IT業界というと「納期に追われて残業が多い」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、社内SE、特に製造業の社内SEは、比較的ワークライフバランスを保ちやすい傾向にあります。

その理由として、以下の点が挙げられます。

- ユーザーが社内のため、無理な納期設定が少ない: 外部の顧客との契約で厳格な納期が定められているSIerなどとは異なり、社内プロジェクトでは関係者と相談しながら現実的なスケジュールを組みやすい傾向があります。

- 自社のカレンダーで働ける: 顧客企業のカレンダーに合わせる必要がなく、自社の休日や長期休暇(ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始など)をしっかりと取得できます。メーカーは休日が多い企業も少なくありません。

- 安定した経営基盤: 歴史のある大手メーカーなども多く、安定した経営基盤のもとで長期的な視点でキャリアを築きやすい環境が整っています。

もちろん、大規模なシステム導入の繁忙期や、予期せぬシステムトラブルが発生した際には残業や休日出勤が必要になることもあります。しかし、全体的にはスケジュールを自己管理しやすく、プライベートの時間を確保しながら腰を据えて長く働きたいと考える人にとって、非常に魅力的な労働環境であると言えるでしょう。

製造業の社内SEはきつい?大変なこと

多くのやりがいがある一方で、製造業の社内SEには特有の厳しさや大変さも存在します。この仕事を目指す上では、良い面だけでなく、これらの現実的な課題についても理解しておくことが重要です。

求められる知識や業務の範囲が広い

製造業の社内SEが直面する最大の困難は、求められる知識とスキルの範囲が非常に広いことです。これはやりがいである「幅広い業務に携われる」ことの裏返しでもあります。

- ITの知識: ネットワーク、サーバー、データベース、プログラミング、セキュリティ、クラウドなど、ITインフラからアプリケーションまで、広範な技術知識が求められます。「広く浅く」ではなく、それぞれの分野で一定レベル以上の専門性が必要です。

- 製造業の業務知識: 生産管理、品質管理、原価管理、在庫管理、サプライチェーン、CAD/CAMなど、モノづくりのプロセス全体に関する深い理解が不可欠です。現場の担当者と対等に話をするためには、専門用語や業界の慣習にも精通している必要があります。

- 最新技術のキャッチアップ: IoT、AI、インダストリー4.0など、技術革新のスピードは非常に速く、常に新しい情報を収集し、学び続ける姿勢が求められます。

これらの多岐にわたる知識を一人でカバーするのは容易ではなく、常に勉強し続けなければすぐに時代遅れになってしまうというプレッシャーを感じることもあります。特に、IT部門が少人数の企業では、一人の担当者が負う責任範囲が広くなり、負担が大きくなる傾向があります。

突発的なシステムトラブルへの対応

製造業、特に工場のシステムは、24時間365日稼働しているケースも少なくありません。生産ラインを制御するシステムや、生産管理システムに障害が発生すると、工場の生産が完全にストップしてしまう可能性があります。

生産停止は、1分単位で莫大な損失を生むため、システムトラブルが発生した際には、昼夜を問わず、また休日であっても、緊急の対応を求められることがあります。原因の切り分け、暫定対処、恒久対策の実施までを、強いプレッシャーの中で迅速かつ的確に行わなければなりません。

例えば、「夜中に工場のサーバーがダウンした」という連絡で叩き起こされたり、長期休暇中に生産システムのエラー対応に追われたりといった事態も起こり得ます。このような突発的な緊急対応は、精神的にも肉体的にも大きな負担となる可能性があります。システムの安定稼働を維持するという重い責任を常に背負っているのが、製造業の社内SEなのです。

レガシーシステム(古いシステム)の保守・運用

日本の製造業には、長年の歴史を持つ企業が多く、中には数十年前に構築された「レガシーシステム」がいまだに現役で稼働しているケースも珍しくありません。

これらのシステムは、以下のような課題を抱えています。

- 技術の陳腐化: COBOLなどの古いプログラミング言語で書かれていたり、現在では使われていないオフコン(オフィスコンピュータ)上で稼働していたりするため、扱える技術者が社内外にほとんどいません。

- ドキュメントの不足: 長年の改修を繰り返すうちに、設計書や仕様書といったドキュメントが整備されておらず、システムの全体像が誰にも分からない「ブラックボックス」化していることがあります。

- 属人化: システムを開発した担当者や、長年保守を行ってきたベテラン社員が退職してしまい、システムの仕組みを知る人が社内に誰もいなくなってしまうリスクがあります。

- 拡張性の低さ: 新しい技術(クラウドやモバイルなど)との連携が困難で、ビジネス環境の変化に柔軟に対応できません。

このようなレガシーシステムの保守・運用を担当することになると、限られた情報の中で手探りで不具合の原因を調査したり、誰も知らないシステムの改修を行ったりと、非常に困難な業務に直面します。新しい技術を学びたいという意欲のあるエンジニアにとっては、古い技術の維持に時間を費やすことがモチベーションの低下に繋がる可能性もあります。レガシーシステムの刷新(モダナイゼーション)は多くの企業にとって喫緊の課題ですが、そのプロジェクトは非常に難易度が高く、大きな困難を伴います。

製造業の社内SEに求められる4つのスキル

製造業の社内SEとして成功するためには、ITスキルだけでなく、ビジネススキルや業界知識など、多岐にわたる能力が求められます。ここでは、特に重要とされる4つのスキルについて解説します。

① ITに関する幅広い知識・技術

これは社内SEとしての土台となるスキルです。特定の分野に特化するスペシャリストというよりは、IT全般を網羅的に理解しているジェネラリストとしての素養が求められます。

- インフラストラクチャ: サーバー(Windows/Linux)、ネットワーク(TCP/IP, LAN/WAN, VPN)、クラウド(AWS, Azure, GCP)に関する知識は必須です。特に最近では、オンプレミス環境からクラウドへの移行(クラウドシフト)を推進する役割も増えています。

- アプリケーション・データベース: システム開発の基本的な流れ(要件定義、設計、テスト)を理解し、SQLによるデータベース操作の知識は最低限必要です。プログラミング経験があれば、ベンダーとのコミュニケーションやソースコードレベルでのトラブルシューティングに役立ちます。

- 情報セキュリティ: サイバー攻撃の手法や、それに対する防御策(ファイアウォール、ウイルス対策、暗号化など)に関する知識は、企業の重要情報を守る上で不可欠です。セキュリティインシデント発生時に冷静に対応できる能力も求められます。

- 製造業特有のシステム知識: ERP、MES、SCM、PLMなど、製造業で利用される主要な業務システムの仕組みや特徴を理解していることは大きな強みになります。

これらの知識を常に最新の状態にアップデートし続ける学習意欲が、変化の激しいIT業界で活躍し続けるための鍵となります。

② 現場や経営層と連携するコミュニケーション能力

社内SEは、一日中パソコンに向かっているだけではありません。むしろ、社内の様々な立場の人々と対話し、協力して仕事を進める場面が非常に多い職種です。そのため、高いコミュニケーション能力が不可欠です。

- ヒアリング能力: 工場の現場担当者や各部門のユーザーが抱えている「真の課題」を引き出す能力です。「〇〇が不便だ」という漠然とした不満の裏にある、具体的な業務プロセス上の問題点や潜在的なニーズを正確に聞き出す力が求められます。

- 翻訳・説明能力: ITの専門用語を、ITに詳しくない現場の担当者や経営層にも理解できるように、平易な言葉にかみ砕いて説明する能力が極めて重要です。なぜこのシステムが必要なのか、導入することでどのようなメリットがあるのかを、相手の視点に立って分かりやすく伝える力が、プロジェクトを円滑に進める上で鍵となります。

- 調整・折衝能力: システム導入においては、各部門の利害が対立することもあります。それぞれの要望を聞きながら、全体最適の視点で落としどころを見つけ、合意形成を図る調整能力が求められます。また、外部のITベンダーと価格や仕様について交渉する場面も多くあります。

技術的に優れたソリューションであっても、関係者の理解と協力を得られなければ導入は成功しません。社内SEは、人と人、部署と部署、技術とビジネスを繋ぐ「ハブ」としての役割を担っているのです。

③ 導入を推進するプロジェクトマネジメントスキル

新しいシステムの導入や、既存システムの大規模な改修は、すべて「プロジェクト」として推進されます。社内SEは、これらのプロジェクトを計画通りに完遂させるためのマネジメントスキルが求められます。

- 計画立案能力: プロジェクトの目的を明確にし、必要な作業(タスク)を洗い出し、スケジュール(WBS)、体制、予算を策定する能力です。

- 進捗管理能力: 計画通りにプロジェクトが進んでいるかを常に監視し、遅延や問題が発生した場合には、その原因を分析して対策を講じます。

- リスク管理能力: プロジェクトの進行を妨げる可能性のあるリスク(仕様変更、技術的な問題、メンバーの離脱など)を事前に洗い出し、その対策を準備しておく能力です。

- ベンダーコントロール能力: 外部のITベンダーに開発を委託する場合、ベンダーの作業進捗や品質を管理し、円滑な協力関係を築きながらプロジェクトをゴールに導く能力が重要になります。

プロジェクトマネジメントは、単にタスクを管理するだけではありません。チームメンバーのモチベーションを維持し、関係各所との調整を行い、予期せぬトラブルにも柔軟に対応しながら、プロジェクト全体を成功に導く総合的な能力です。

④ 製造業の業務プロセスに関する知識

これが、製造業の社内SEにとって、他の業界の社内SEと一線を画す上で最も重要なスキルと言えるかもしれません。ITはあくまで手段であり、その目的は製造業特有の業務を改善し、事業に貢献することです。

- サプライチェーン全体の理解: 部品や原材料の「調達」から、工場での「生産」、完成品の「在庫管理」、顧客への「物流・販売」まで、モノづくりの一連の流れを理解している必要があります。

- 生産管理の知識: 見込み生産、受注生産、多品種少量生産といった生産方式の違いや、MRP、JIT(ジャストインタイム)といった生産管理手法に関する知識が求められます。

- 品質管理の知識: 不良品を発生させないための工程管理や、発生した不良品の原因を追究するための手法(QC七つ道具など)に関する知識も、品質管理システムを扱う上で役立ちます。

- 原価管理の知識: 製品のコストがどのように構成されているか(材料費、労務費、経費)を理解し、原価を正確に把握・管理するための原価計算の仕組みを知っていることが重要です。

これらの業務知識があることで、現場の担当者と深いレベルで対話ができ、本当に価値のあるシステム提案が可能になります。ITの専門家であると同時に、「製造業のプロ」としての視点を持つことが、製造業の社内SEとして活躍するための鍵となります。

製造業の社内SEへの転職に役立つ資格

資格がなければ製造業の社内SEになれないわけではありませんが、保有していることで自身のスキルを客観的に証明し、転職活動を有利に進めることができます。また、資格取得に向けた学習を通じて、体系的な知識を身につける良い機会にもなります。ここでは、特におすすめの国家資格を紹介します。

国家資格

情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験は、IT業界で広く認知されており、信頼性が高い国家資格です。自身のレベルや目指すキャリアパスに応じて、適切な試験を選択しましょう。

基本情報技術者試験・応用情報技術者試験

- 基本情報技術者試験 (FE):

ITエンジニアの登竜門とも言われる資格です。テクノロジ(基礎理論、コンピュータシステム)、マネジメント(プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント)、ストラテジ(企業活動、法務)といった、ITに関する幅広い基礎知識を体系的に問われます。 未経験からIT業界を目指す方や、若手のエンジニアがまず取得を目指すべき資格です。

参照:情報処理推進機構 基本情報技術者試験 - 応用情報技術者試験 (AP):

基本情報技術者試験の上位資格であり、より高度な知識と応用力が求められます。技術的な側面だけでなく、経営戦略やIT戦略、管理といった側面からも、独力で課題を解決できる能力が問われます。この資格を保有していると、一定レベル以上の実務能力を持つエンジニアとして評価され、転職市場でのアピールポイントになります。

参照:情報処理推進機構 応用情報技術者試験

ITストラテジスト試験

経営とITを結びつけ、企業の経営戦略に基づいてIT戦略を策定・提案・推進する能力を証明する、非常に難易度の高い資格です。事業課題を分析し、ITを活用した事業モデルやソリューションを企画する、まさに社内SEの上流工程(IT戦略の企画・立案)に直結する内容です。この資格があれば、将来的にCIO(最高情報責任者)やITコンサルタントを目指す上で、強力な武器となります。

参照:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験

プロジェクトマネージャ試験

システム開発プロジェクトの責任者として、プロジェクト全体を計画・実行・管理し、成功に導く能力を証明する資格です。納期、品質、コストに対して全責任を持ち、ステークホルダーとの調整を行いながらプロジェクトを推進するマネジメントスキルが問われます。大規模なシステム導入や刷新プロジェクトをリードする立場を目指す社内SEにとって、必須とも言える資格です。

参照:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験

情報処理安全確保支援士試験

サイバーセキュリティに関する高度な知識・技能を証明する国家資格です。情報セキュリティポリシーの策定から、セキュアなシステム設計・開発、セキュリティ監査、インシデント対応まで、情報セキュリティの専門家としての能力が問われます。企業の機密情報を守る役割を担う社内SEにとって、この資格は専門性の高さをアピールする上で非常に有効です。

参照:情報処理推進機構 情報処理安全確保支援士試験

ネットワークスペシャリスト試験

ネットワークの設計、構築、運用・保守に関する高度な専門知識を証明する資格です。大規模で堅牢なネットワークインフラを構築・管理する能力が問われます。特に、本社、支社、工場、海外拠点など、多数の拠点を抱える大手メーカーの社内インフラを担当する場合、この資格で得られる知識は非常に役立ちます。

参照:情報処理推進機構 ネットワークスペシャリスト試験

これらの資格は、あくまで知識やスキルを証明する一つの手段です。最も重要なのは、資格取得で得た知識を実務でどのように活かしてきたか、またこれからどのように活かしていきたいかを、自身の言葉で具体的に説明できることです。

製造業の社内SEの年収相場

製造業の社内SEの年収は、本人の経験やスキル、勤務する企業の規模、事業内容、所在地など、様々な要因によって変動します。一概に「いくら」と断言することは難しいですが、一般的な相場観を把握しておくことはキャリアプランを考える上で重要です。

複数の求人情報サイトや転職エージェントの公開データによると、製造業の社内SEの年収相場は、おおむね450万円~800万円の範囲に収まることが多いようです。

- 20代~30代前半(ジュニア・メンバークラス):

この層では、年収450万円~600万円が一般的です。ヘルプデスクやインフラの運用・保守といった定型的な業務からスタートし、経験を積んでいく段階です。ポテンシャル採用の場合、これより低い水準から始まることもあります。 - 30代後半~40代(ミドル・リーダークラス):

システム企画や要件定義、小~中規模のプロジェクトリーダーなどを任されるようになると、年収600万円~800万円が視野に入ってきます。特定の業務領域(生産管理など)や技術領域(セキュリティ、クラウドなど)で高い専門性を有していると、さらに高い年収が期待できます。 - 40代以上(シニア・管理職クラス):

IT部門のマネージャーや、全社のIT戦略を担う立場になると、年収800万円以上となるケースが増えてきます。特に、グローバルに展開する大手メーカーのIT部長やCIOクラスになると、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。

【年収を左右する主な要因】

- 企業規模: 一般的に、中小企業よりも大手企業の方が年収水準は高い傾向にあります。福利厚生や退職金制度なども含めると、生涯年収には大きな差が生まれる可能性があります。

- 専門性: ERPの導入経験、IoTやAIを活用したプロジェクトの推進経験、高度なセキュリティ知識など、市場価値の高い専門スキルを持っている場合は、相場よりも高い年収で評価されることがあります。

- マネジメント経験: プロジェクトマネジメントやチームマネジメントの経験は高く評価されます。部下の育成や予算管理などの経験があると、管理職候補として好待遇を提示される可能性があります。

- 語学力: 海外に生産拠点や販売拠点を持つメーカーでは、英語をはじめとする語学力が求められる場面が多くあります。ビジネスレベルの語学力があれば、海外赴任のチャンスや、より重要なポジションを任される可能性が広がり、年収アップに繋がります。

SIerなどのIT専門企業と比較すると、突出して高い年収を得ることは難しいかもしれませんが、製造業は安定した経営基盤を持つ企業が多く、福利厚生の充実や雇用の安定性といった金銭以外のメリットも大きいのが特徴です。自身のキャリアにおいて何を重視するかを考え、総合的に判断することが大切です。

製造業の社内SEのキャリアパス

製造業の社内SEとして経験を積んだ後には、多様なキャリアパスが拓かれています。ITと製造業の業務知識という2つの専門性を掛け合わせることで、市場価値の高い人材として様々な分野で活躍することが可能です。

社内で管理職(CIO・ITマネージャー)を目指す

最も一般的で、多くの人が目指すキャリアパスが、所属する企業内で昇進し、管理職を目指す道です。

- ITリーダー/課長:

数名のメンバーをまとめるチームリーダーや課長として、特定の業務領域(例: インフラチーム、基幹システムチーム)のマネジメントを担当します。担当領域のシステム企画やプロジェクト管理、メンバーの育成などが主な役割です。 - ITマネージャー/部長:

IT部門全体を統括する責任者です。部門全体の予算管理、人員計画、そして中長期的なIT戦略の策定など、より経営に近い視点が求められます。 - CIO (Chief Information Officer) / 最高情報責任者:

経営陣の一員として、企業の経営戦略の実現をITの側面からリードする最終責任者です。IT投資の意思決定や、全社的なDXの推進など、企業の将来を左右する重要な役割を担います。

このキャリアパスを歩むためには、技術的なスキルだけでなく、リーダーシップ、人材育成能力、予算管理能力、そして経営的な視点を養っていく必要があります。自社のビジネスを深く理解し、長期的に会社に貢献したいという思いの強い人に向いています。

ITコンサルタントとして独立・転職する

製造業の社内SEとして培った「ITスキル」と「製造業の業務知識」は、ITコンサルティングファームや、独立コンサルタントとして活躍する上で非常に強力な武器になります。

社内SEは、特定の企業の内情に深く精通していますが、ITコンサルタントは、様々な製造業の企業が抱える課題を解決する役割を担います。例えば、ある自動車部品メーカーで生産管理システムの導入プロジェクトを成功させた経験は、別の食品メーカーが同様のシステムを導入する際に、非常に価値のある知見となります。

- 主な役割:

- クライアント企業の経営課題や業務課題をヒアリングし、ITを活用した解決策を提案する。

- システム導入プロジェクトにおいて、PMO(Project Management Office)として、プロジェクトが円滑に進むよう支援する。

- 全社的なDX戦略の策定を支援する。

より多くの企業の課題解決に携わりたい、自身の専門知識を活かしてより高い報酬を得たい、という志向を持つ人にとって魅力的な選択肢です。ただし、高い論理的思考力、プレゼンテーション能力、そして激務に耐えうる体力と精神力が求められます。

専門性を高めて他社の社内SEへ転職する

現在の勤務先で得た経験やスキルを活かし、より良い条件や、より挑戦的な環境を求めて、別の製造業企業の社内SEへ転職するというキャリアパスも一般的です。

- キャリアアップのパターン:

- より専門性を活かせる企業へ: 例えば、SAP(ERPパッケージ)の導入・運用経験が豊富であれば、SAPを中核システムとして活用している大手企業へ転職することで、より大規模で複雑なプロジェクトに携わることができます。

- より上流工程に挑戦できる企業へ: 現在は運用・保守業務が中心だが、今後はIT戦略の企画・立案に携わりたいという場合、より上流工程の担当者を募集している企業へ転職を目指します。

- 異なる業種の製造業へ: 例えば、自動車業界から食品業界へ転職することで、異なる生産方式やサプライチェーンを経験し、自身の知見を広げることができます。

- 待遇改善を目指して: より年収の高い企業や、福利厚生が充実している企業、ワークライフバランスを重視できる企業へ移ることも、重要なキャリアチェンジの動機です。

自身の市場価値を客観的に把握し、キャリアの棚卸しを定期的に行うことが、このキャリアパスを成功させる鍵となります。

製造業における社内SEの将来性

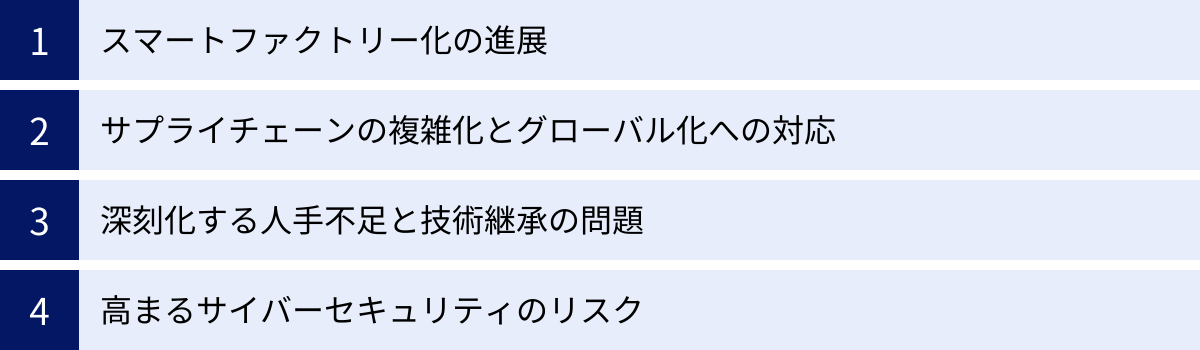

結論から言えば、製造業における社内SEの将来性は非常に明るいと言えます。日本の基幹産業である製造業が、今後もグローバルな競争で勝ち抜いていくためには、ITの活用、すなわちDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠だからです。

- スマートファクトリー化の進展:

IoTやAI、ロボティクスといった先端技術を活用し、生産プロセスを自動化・最適化する「スマートファクトリー」への取り組みが加速しています。工場のあらゆる機器がネットワークに接続され、膨大なデータが収集・分析されるようになります。このようなIT(情報技術)とOT(制御・運用技術)が融合した領域を理解し、推進できる社内SEの需要は、今後ますます高まっていきます。 - サプライチェーンの複雑化とグローバル化への対応:

部品の調達から生産、販売に至るサプライチェーンは、ますますグローバルかつ複雑になっています。地政学リスクや自然災害など、不確実性が高まる中で、変化に強くしなやかなサプライチェーンを構築するためには、SCMシステムなどを活用したデータドリブンな意思決定が不可欠です。サプライチェーン全体を俯瞰し、ITで最適化できる人材の価値は非常に高いものとなります。 - 深刻化する人手不足と技術継承の問題:

少子高齢化に伴い、製造現場では人手不足が深刻な課題となっています。また、熟練技術者が持つ「勘」や「コツ」といった暗黙知を、どのようにして次世代に継承していくかも大きな問題です。これらの課題を解決する手段として、RPAによる業務自動化や、AI・IoTを活用した技術のデジタル化が期待されており、その導入を担う社内SEの役割は重要です。 - 高まるサイバーセキュリティのリスク:

工場がネットワークに接続されることで、生産ラインがサイバー攻撃の標的となるリスクが高まっています。工場の操業停止に繋がるようなセキュリティインシデントは、企業の存続を揺るがしかねません。製造現場特有のセキュリティリスクを理解し、対策を講じられる専門家の需要は、今後確実に増大します。

このように、製造業が抱える多くの経営課題は、ITの力なくしては解決できません。そして、その課題解決の最前線に立ち、製造業の業務知識とITスキルの両方を併せ持つ社内SEは、これからの時代において、間違いなく「引く手あまた」の人材となるでしょう。

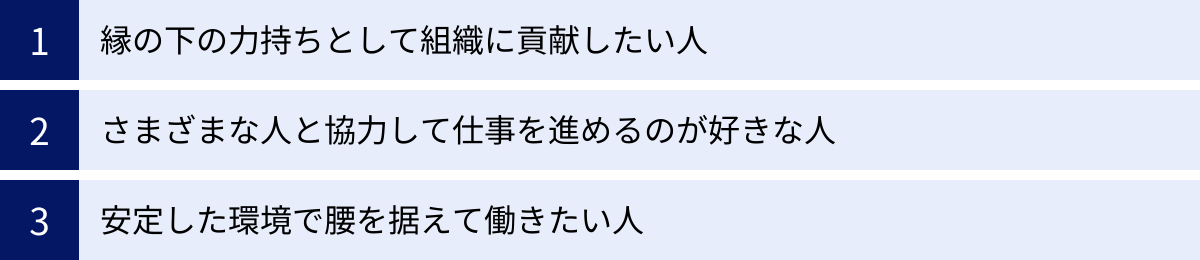

製造業の社内SEに向いている人の特徴

ここまで解説してきた仕事内容ややりがい、大変なことを踏まえ、どのような人が製造業の社内SEに向いているのでしょうか。ここでは、3つの特徴を挙げます。

縁の下の力持ちとして組織に貢献したい人

社内SEの仕事は、会社のスタープレイヤーとして脚光を浴びるような派手なものではないかもしれません。むしろ、社内の誰もが当たり前に、そして快適にITを使える環境を維持するという、地道で堅実な役割が中心です。

システムが安定稼働しているのは「当たり前」と見なされがちで、感謝されるのはトラブルを解決した時、という側面もあります。しかし、「自分が会社のIT基盤を支えているんだ」「自分の仕事があるから、みんなが安心して本来の業務に集中できるんだ」という自負と責任感に喜びを感じられる人にとっては、非常にやりがいのある仕事です。表舞台に立つよりも、裏方として組織全体をサポートすることに充実感を得られる「縁の下の力持ち」タイプの人に、まさしく適任の職種と言えるでしょう。

さまざまな人と協力して仕事を進めるのが好きな人

社内SEの仕事は、一人で完結することはほとんどありません。

- 経営層にIT戦略を説明し、予算を獲得する

- 現場のユーザーから業務課題をヒアリングし、システム要件をまとめる

- 外部のITベンダーと協力してシステムを開発する

- 他部署と連携して全社的なプロジェクトを推進する

このように、常に社内外の様々な立場の人々とコミュニケーションを取り、協力し合いながらゴールを目指していく必要があります。技術的なスキルが高いだけでは不十分で、相手の意見を尊重し、円滑な人間関係を築き、チームとして成果を出すことに喜びを感じられる人が向いています。多様なバックグラウンドを持つ人々と関わり、協調性を発揮しながら物事を進めるのが得意な人は、社内SEとして大いに活躍できるでしょう。

安定した環境で腰を据えて働きたい人

製造業には、歴史が長く、安定した経営基盤を持つ企業が数多く存在します。また、社内SEは自社の社員として働くため、客先常駐が基本となるSES(システムエンジニアリングサービス)や、プロジェクトごとに職場が変わる可能性のあるSIerとは異なり、一つの拠点で腰を据えて長く働くことが可能です。

頻繁な環境の変化よりも、慣れ親しんだ職場で、長期的な視点を持って自社のシステム改善や成長にじっくりと取り組んでいきたいと考える人にとっては、非常に魅力的な環境です。また、福利厚生が充実している企業も多く、安定した生活基盤の上で、仕事とプライベートのバランスを取りながら、着実にキャリアを積み上げていきたいという安定志向の人にも適しています。目まぐるしい変化を追い求めるよりも、一つの場所で深く、長く貢献したい人にとって、製造業の社内SEは最適な選択肢の一つとなるでしょう。

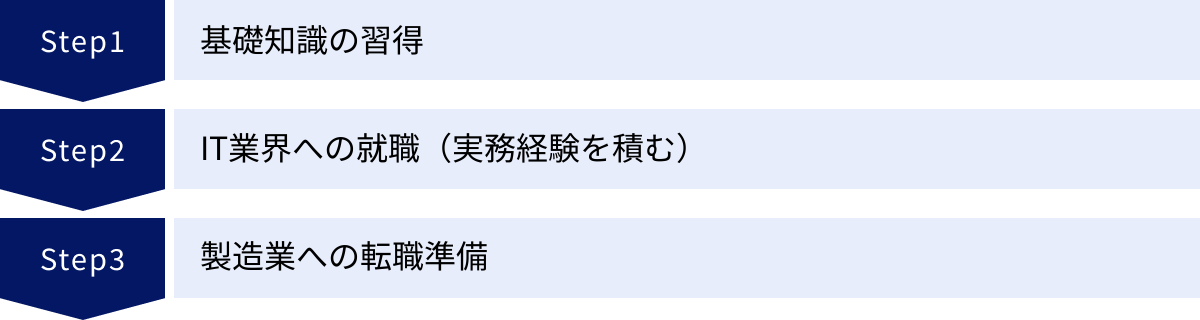

未経験から製造業の社内SEを目指すには?

IT業界未経験から、いきなり製造業の社内SE、特にシステム企画や要件定義といった上流工程のポジションに就くのは、残念ながら非常にハードルが高いのが現実です。多くの企業は、社内SEに即戦力となるITスキルと経験を求めるためです。

しかし、適切なステップを踏めば、未経験から製造業の社内SEになる道は決して閉ざされていません。

最も現実的で一般的なルートは、まずIT業界で実務経験を積むことです。具体的には、SIerやSES(システムエンジニアリングサービス)といった企業に就職し、インフラの運用・保守や、プログラマー、テスターといった職種からキャリアをスタートさせます。数年間そこで実務経験を積み、ITの基礎体力とプロジェクト経験を身につけた上で、事業会社である製造業の社内SEへと転職を目指すのが王道のキャリアパスです。

【未経験から目指すためのステップ】

- 基礎知識の習得:

まずは、ITの基本的な知識を身につけることが第一歩です。プログラミングスクールに通ったり、オンライン学習サービスを利用したりして、ネットワーク、サーバー、データベース、プログラミングなどの基礎を学びましょう。この段階で、「基本情報技術者試験」の取得を目指すことは、知識の体系的な整理と、学習意欲の証明の両面で非常に有効です。 - IT業界への就職(実務経験を積む):

次に、未経験者を採用しているSIerやSES企業を探し、就職します。最初はヘルプデスクやITインフラの監視・運用、テスト業務など、比較的入りやすい職種からスタートすることが多いでしょう。ここで大切なのは、与えられた業務をこなすだけでなく、システム全体の仕組みや、プロジェクトの流れを意識しながら働くことです。 - 製造業への転職準備:

IT業界で2~3年程度の実務経験を積んだら、いよいよ製造業の社内SEへの転職活動を開始します。この際、自身が関わったプロジェクトの中で、製造業の顧客を担当した経験があれば、大きなアピールポイントになります。 また、製造業の業務プロセス(生産管理、品質管理など)に関する知識を自主的に学んでおくことも重要です。

もし、あなたが製造業の工場などで現場の業務経験がある場合、それは大きな強みになります。その場合は、ITスキル(例えば、VBAでの業務効率化ツールの作成経験や、基本情報技術者資格の取得など)を独学で身につけ、「製造業の業務知識」と「ITの基礎知識」を併せ持つ人材として、社内の情報システム部門への異動を希望したり、未経験者可の社内SE求人に応募したりするという道も考えられます。この場合、ITスキルはポテンシャルとして評価され、業務知識が即戦力として期待される可能性があります。

製造業の社内SEへの転職を成功させるポイント

経験者・未経験者を問わず、製造業の社内SEへの転職を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

これまでの経験と製造業の親和性をアピールする

採用担当者は、あなたが「なぜ製造業なのか」「入社後にどのように貢献してくれるのか」を知りたがっています。これまでのあなたの経験と、応募先企業の事業内容や社内SEの業務内容を具体的に結びつけてアピールすることが不可欠です。

- SIerからの転職の場合:

「前職では、〇〇業界の顧客向けに販売管理システムの開発プロジェクトに3年間従事しました。要件定義から導入まで一貫して担当した経験を活かし、ユーザーである社員の皆様の課題を深く理解し、本当に役立つシステムを企画・推進することで、貴社の業務効率化に貢献したいと考えております。」 - インフラエンジニアからの転職の場合:

「クラウドインフラの構築・運用経験が5年あります。貴社が推進されている生産データのクラウド集約プロジェクトにおいて、これまでの知見を活かし、セキュアで拡張性の高いインフラ基盤を設計・構築することで、スマートファクトリー化の推進に貢献できると確信しております。」 - 製造業の現場経験者の場合:

「5年間、生産管理部門で生産計画の立案を担当しておりました。現場の課題を熟知している立場から、現行の生産管理システムの改善点を具体的に提案できます。独学で習得したPythonとデータ分析のスキルを活かし、現場目線を持った社内SEとして、生産性の向上に直接的に貢献したいです。」

このように、自身の経験やスキルが、応募先企業でどのように活かせるのかを、具体的な言葉で語れるように準備しておくことが重要です。

転職エージェントを効果的に活用する

転職活動を一人で進めるのは、情報収集やスケジュール管理の面で大変なことも多いです。特に、働きながら転職活動をする場合は、転職エージェントを効果的に活用することをおすすめします。

- 非公開求人の紹介:

企業のWebサイトなどには掲載されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。好条件の求人や、重要なポジションの求人は、非公開で募集されることが少なくありません。 - 専門的なアドバイス:

製造業やIT業界に特化したキャリアアドバイザーから、業界の最新動向や、企業ごとの特徴、面接で聞かれやすい質問といった、専門的な情報を得ることができます。 - 書類添削・面接対策:

あなたの強みが採用担当者に伝わるような、説得力のある職務経歴書の書き方をアドバイスしてくれたり、模擬面接を通じて実践的な対策を行ってくれたりします。 - 年収交渉などの代行:

自分では言い出しにくい年収や待遇面の交渉を、あなたの代わりに行ってくれることも、大きなメリットです。

複数の転職エージェントに登録し、それぞれのサービスの特色を見極めながら、自分に合った信頼できるキャリアアドバイザーを見つけることが、転職成功への近道となるでしょう。

まとめ

本記事では、製造業の社内SEについて、その仕事内容からやりがい、キャリアパス、将来性までを網羅的に解説してきました。

製造業の社内SEは、単に社内のIT環境を整えるだけでなく、ERPや生産管理システムといった基幹業務を支え、さらにはIoTやAIといった先端技術を駆使して「モノづくり」の現場を革新する、非常にダイナミックで重要な役割を担っています。

求められる知識・スキルの範囲は広く、時には突発的なトラブル対応に追われる大変さもあります。しかし、それ以上に、会社の成長や経営に直接貢献できる手応え、現場の仲間から直接感謝される喜び、そして幅広い業務を通じてエンジニアとして総合的に成長できる環境など、他では得がたい大きなやりがいがあります。

日本の製造業がDXを通じて新たな成長ステージへと向かう今、ITと製造業の業務知識を併せ持つ社内SEの価値は、ますます高まっています。その将来性は非常に明るく、安定した環境で腰を据え、社会に貢献する実感を得ながらキャリアを築いていきたいと考える方にとって、製造業の社内SEは非常に魅力的な選択肢です。

この記事が、あなたのキャリアを考える上での一助となれば幸いです。