日本の基幹産業である製造業は今、人手不足や技術継承、国際競争の激化といった数多くの課題に直面しています。これらの複雑な課題を解決する鍵として、近年「生成AI(Generative AI)」が大きな注目を集めています。

生成AIは、文章や画像、プログラムコードなどを新たに創り出すことができる革新的なテクノロジーです。従来のAIがデータの分析や予測を得意としていたのに対し、生成AIは「創造」の領域にまでその能力を広げました。

製造業の現場では、製品の設計開発から製造プロセスの最適化、品質管理、さらには熟練技術者のノウハウ継承まで、あらゆる場面で生成AIの活用が期待されています。しかし、その一方で「具体的に何ができるのか分からない」「導入するには何から始めれば良いのか」「セキュリティやコスト面が心配」といった声も少なくありません。

この記事では、製造業に携わる方々が抱えるそのような疑問や不安を解消するため、以下の点を網羅的かつ分かりやすく解説します。

- 生成AIの基本的な仕組みと、従来のAIとの違い

- 製造業で生成AIが特に注目される背景

- 導入によって得られる具体的なメリット

- 現場で役立つ10の具体的な活用事例

- 導入時に直面する可能性のある課題と注意点

- 導入を成功に導くための実践的なポイント

本記事を通じて、生成AIが自社のビジネスにどのような変革をもたらす可能性があるのかを具体的にイメージし、未来に向けた次の一歩を踏み出すためのヒントを得ていただければ幸いです。

目次

生成AIとは

生成AI(ジェネレーティブAI)という言葉を耳にする機会は急激に増えましたが、その本質を正しく理解している人はまだ多くないかもしれません。ここでは、生成AIがどのような技術であり、従来のAIと何が違うのか、その基本的な仕組みから分かりやすく解説します。

生成AIの基本的な仕組み

生成AIとは、学習した膨大なデータからパターンや構造を抽出し、それに基づいて新しい独自のコンテンツ(テキスト、画像、音声、コードなど)を生成する人工知能の一種です。 与えられた指示(プロンプト)に対して、まるで人間が考え出したかのような自然で創造的なアウトプットを返す能力が最大の特徴です。

この能力を支えているのが、「大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)」や「拡散モデル(Diffusion Model)」といった基盤となる技術です。

- 大規模言語モデル(LLM):

インターネット上のテキストデータをはじめとする、膨大な量の文章を学習したモデルです。文章の次に来る単語を確率的に予測する、という非常にシンプルな原理を繰り返すことで、自然な文章の生成、要約、翻訳、質疑応答などを可能にしています。代表的なモデルに、OpenAI社が開発したGPT(Generative Pre-trained Transformer)シリーズがあります。この技術の根幹をなすのが「Transformer」と呼ばれるニューラルネットワークのアーキテクチャであり、文章中の単語同士の関連性や文脈を効率的に捉えることができます。 - 拡散モデル(Diffusion Model):

主に画像生成に用いられる技術です。学習の過程で、元となる画像に徐々にノイズを加えていき、最終的に完全なノイズの状態にします。そして、生成時には逆にノイズだけの状態から、学習したプロセスを逆再生するように段階的にノイズを除去していくことで、全く新しい高精細な画像を生成します。この手法により、非常にリアルで多様な画像の生成が可能になりました。

生成AIは、これらのモデルを基盤として、特定用途に合わせた調整(ファインチューニング)を施すことで、様々なタスクに対応します。 例えば、製造業の専門用語や社内ドキュメントを追加で学習させることで、業界に特化した問い合わせ応答システムや、マニュアル作成支援ツールを開発できます。

重要なのは、生成AIが単にデータを記憶して再生しているわけではない、という点です。学習データの中にある無数のパターンを組み合わせ、文脈に応じて最も確率の高い(もっともらしい)アウトプットを「生成」しているのです。この能力が、設計案の創出やプログラムの自動生成といった、従来は人間にしかできなかった創造的な業務への応用を可能にしています。

従来のAIとの違い

生成AIの革新性を理解するためには、これまで主流だった「従来のAI」との違いを明確にすることが重要です。一般的に、従来のAIは「識別系AI」と呼ばれ、生成AIは「生成系AI」と呼ばれます。両者の最も大きな違いは、その「目的」にあります。

識別系AIの目的は、入力されたデータが「何であるか」を識別・分類・予測することです。 つまり、あらかじめ定義された正解の中から、最も適切な答えを見つけ出す能力に長けています。

一方、生成系AIの目的は、入力された指示やデータに基づいて「新しい何か」を創造することです。 正解が一つではない、あるいは存在しない問いに対して、独自のコンテンツを創り出すことができます。

この違いを具体的な機能で比較すると、以下の表のように整理できます。

| 項目 | 識別系AI(従来のAI) | 生成系AI |

|---|---|---|

| 目的 | データの識別・分類・予測 | 新しいコンテンツの生成・創造 |

| 主なタスク | ・画像認識(犬か猫かの判別) ・音声認識(文字起こし) ・異常検知(正常か異常かの判断) ・需要予測(将来の売上予測) |

・文章生成(レポート、メール作成) ・画像生成(デザイン案、イラスト作成) ・コード生成(プログラミング) ・要約、翻訳 |

| アウトプット | 既存のカテゴリや数値(正解を見つける) | 新しいテキスト、画像、コードなど(新しいものを創る) |

| 製造業での例 | ・製品の外観検査(良品/不良品の判定) ・設備の故障予知(故障する確率の予測) ・需要予測による生産計画立案 |

・製品の設計案の自動生成 ・作業マニュアルの自動作成 ・NCプログラムの自動生成 ・技術的な質問への自動応答 |

製造業の現場において、両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。例えば、識別系AIが設備のセンサーデータから「異常の兆候」を検知(予測)したとします。その情報を受け取った生成AIが、過去の修理履歴データベースを基に「考えられる故障原因と具体的な対処手順」を文章で生成し、保全担当者に提示する、といった連携が可能です。

このように、識別系AIが「問題を発見」し、生成系AIが「解決策を提示・創造する」という役割分担により、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)は新たな次元へと進化していくことが期待されています。従来のAIが現場の「目」や「耳」として機能してきたとすれば、生成AIは「頭脳」や「創造主」としての役割を担い始めているのです。

製造業で生成AIが注目される背景

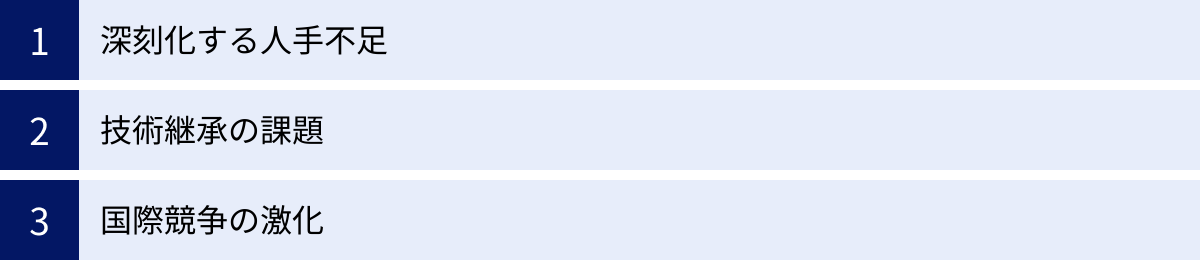

なぜ今、多くの製造業が生成AIに熱い視線を送っているのでしょうか。その背景には、業界が長年抱える構造的な課題と、変化し続ける市場環境への対応という、避けては通れない現実があります。ここでは、生成AIが救世主として期待される3つの主要な背景について深掘りします。

深刻化する人手不足

製造業が直面する最も深刻な課題の一つが、労働力人口の減少に伴う人手不足です。特に、日本の生産年齢人口(15~64歳)は減少の一途をたどっており、この傾向は今後も続くと予測されています。

経済産業省が発表した「2023年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」によると、製造業の就業者数は2002年の1,202万人から2022年には1,044万人へと、この20年間で約158万人も減少しています。 また、同調査では、事業に影響を及ぼす社会情勢の変化として「国内の労働力不足」を挙げた企業の割合が最も高くなっており、多くの企業が人手不足を経営上の重要課題と認識していることが分かります。(参照:経済産業省「2023年版ものづくり白書」)

人手不足は、単に生産ラインの稼働率を低下させるだけでなく、受注機会の損失、品質の維持困難、そして既存従業員の負担増による労働環境の悪化など、多岐にわたる問題を引き起こします。特に、3K(きつい、汚い、危険)のイメージが根強い一部の現場では、若手人材の確保が極めて困難な状況です。

このような状況下で、生成AIは人手不足を補う強力なソリューションとして期待されています。

例えば、以下のような活用が考えられます。

- 単純・反復作業の自動化:

これまで人が行っていた報告書の作成、データの入力、日報の要約といった定型業務を生成AIが代行することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。 - 設計・開発業務の支援:

設計者が基本的な要件を入力するだけで、生成AIが複数の設計パターンを自動で生成します。これにより、設計にかかる時間を大幅に短縮し、少人数のチームでも革新的な製品開発が可能になります。 - ロボット制御の簡素化:

これまで専門的な知識が必要だった産業用ロボットのプログラミング(ティーチング)を、自然言語での指示によって生成AIが自動生成します。これにより、現場の作業員が手軽にロボットを活用できるようになり、自動化の範囲が大きく広がります。

生成AIは、人間の労働力を完全に代替するのではなく、人間の能力を拡張し、一人当たりの生産性を飛躍的に高める「協働パートナー」として、人手不足という大きな課題を乗り越えるための鍵となるのです。

技術継承の課題

製造業の競争力の源泉は、長年の経験を通じて培われてきた熟練技術者の「技」や「ノウハウ」にあります。しかし、その担い手である技術者の高齢化が急速に進んでおり、彼らが持つ貴重な知識やスキル、いわゆる「暗黙知」が失われる危機に瀕しています。

暗黙知とは、言葉や図面だけでは表現しきれない、個人の経験や勘に基づく知識のことです。「加工時の微妙な音の変化で工具の摩耗を察知する」「手触りだけで製品の微細な欠陥を見つける」といったスキルは、マニュアル化することが非常に困難です。熟練技術者が退職すると、これらの貴重な技術も共に失われ、企業の競争力低下に直結してしまいます。

この技術継承の課題に対し、生成AIは「暗黙知の形式知化」を支援する新たなアプローチを提供します。

- マニュアル・手順書の自動生成:

熟練技術者の作業風景を撮影した動画や、作業中の会話をAIが解析します。そこから一連の作業手順を抽出し、テキストや図解を含む分かりやすいマニュアルを自動で生成します。これにより、これまでOJT(On-the-Job Training)でしか伝えられなかった細かなコツや注意点を、誰もが参照できる形(形式知)に変換できます。 - 技術Q&Aシステムの構築:

過去のトラブルシューティングの報告書、技術日報、熟練者へのインタビュー記録などを生成AIに学習させます。若手技術者が現場で問題に直面した際、チャット形式で質問を投げかけると、AIが膨大なデータの中から最適な回答や関連する過去事例を瞬時に探し出し、分かりやすく提示します。これにより、まるで熟練者が隣にいるかのようなサポートを受けることができます。 - トレーニングコンテンツの生成:

AIが生成したリアルなトラブルシナリオを用いて、仮想空間(VR/AR)での実践的なトレーニングが可能になります。危険を伴う作業や、まれにしか発生しない異常事態への対応訓練も、安全かつ効率的に行うことができます。

生成AIを活用することで、これまで個人の中に閉ざされがちだった知識やスキルを組織全体の資産として蓄積・共有し、次世代へとスムーズに継承していく仕組みを構築できるのです。

国際競争の激化

グローバル化が進展し、新興国のメーカーが技術力と価格競争力を急速に高める中、日本の製造業はこれまで以上に厳しい国際競争にさらされています。かつて「メイドインジャパン」が誇った品質の優位性だけでは、市場での生き残りが難しくなってきています。

加えて、顧客ニーズは多様化・個別化し、「多品種少量生産」や、個々の顧客に合わせた製品を提供する「マスカスタマイゼーション」への対応が求められています。このような市場の変化に迅速に対応するためには、製品開発のスピードアップと生産プロセスの抜本的な効率化が不可欠です。

この国際競争を勝ち抜くための武器として、生成AIへの期待が高まっています。

- 開発サイクルの短縮:

生成AIを用いた「ジェネレーティブデザイン」では、強度やコスト、使用材料といった設計要件を入力するだけで、AIが最適な構造を計算し、無数の設計案を瞬時に生成します。これにより、従来は数週間かかっていた設計プロセスが数日に短縮され、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。 - 生産プロセスの最適化:

工場の稼働状況、在庫量、サプライヤーからの部品供給状況といった複雑なデータをリアルタイムで分析し、最も効率的な生産スケジュールを生成AIが立案します。突発的な仕様変更や設備の故障が発生した場合でも、即座に最適な代替プランを提示し、生産の遅延を最小限に抑えます。 - 新たな付加価値の創出:

市場のトレンドや顧客からのフィードバック、競合製品の特許情報などを生成AIが分析・要約し、次世代製品のアイデアやコンセプトを提案します。これにより、データに基づいた革新的な製品開発を加速させ、競争優位性を確立します。

生成AIは、単なる業務効率化ツールに留まらず、製品開発のあり方や生産方式そのものを変革し、日本の製造業がグローバル市場で再び輝きを取り戻すための強力なエンジンとなる可能性を秘めているのです。

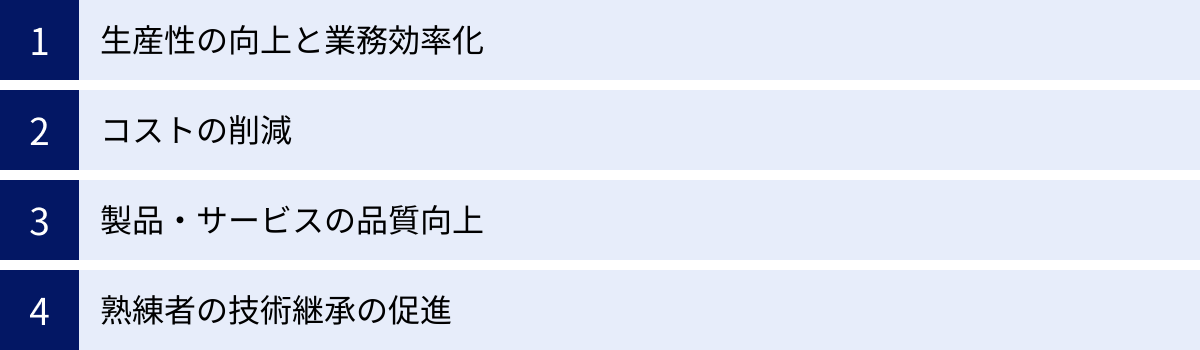

製造業が生成AIを導入するメリット

生成AIを製造業に導入することは、単なる技術的な目新しさだけでなく、経営に直結する具体的なメリットをもたらします。生産性の向上からコスト削減、品質向上、そして長年の課題であった技術継承まで、その効果は多岐にわたります。ここでは、生成AIがもたらす4つの主要なメリットを詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

製造業のあらゆるプロセスにおいて、生成AIは人間が行っていた作業を自動化・高速化し、劇的な生産性向上を実現します。

まず、製品の設計・開発段階では、ジェネレーティブデザインの活用が大きな効果を発揮します。設計者が強度、重量、材料、製造方法などの制約条件を設定すると、AIがその条件を満たす最適な形状を何百、何千と提案します。人間では思いつかないような独創的で高性能な設計が短時間で得られるため、開発期間の大幅な短縮と製品性能の向上が同時に達成できます。また、CAE(Computer-Aided Engineering)解析用のシミュレーションモデルの準備や、結果レポートの作成といった付随業務も自動化でき、設計者は本来の創造的な業務に一層集中できます。

次に、製造現場においては、生産計画の最適化が挙げられます。受注状況、部品の在庫、各設備の稼働率、人員のスキルセットといった膨大な変数を考慮し、最も効率的な生産スケジュールをAIが瞬時に立案します。急な納期変更や設備のトラブルが発生した際も、リアルタイムで計画を再調整し、生産ラインの停止時間を最小限に抑えます。さらに、産業用ロボットの動作プログラム生成も効率化されます。従来は専門のエンジニアが時間をかけて行っていたティーチング作業を、自然言語での指示や作業動画の読み込みによってAIが自動化し、多品種少量生産における段取り替えの時間も短縮します。

そして、管理・事務業務においても、生成AIは大きな力を発揮します。日々の生産日報や品質管理レポート、議事録などの書類作成を自動化するだけでなく、膨大な技術文書や過去のトラブル事例から必要な情報を瞬時に探し出すことも可能です。これにより、従業員は情報検索や書類作成に費やしていた時間を削減し、より分析的・戦略的な業務に取り組むことができます。

これらの業務効率化が積み重なることで、企業全体の生産性は飛躍的に向上し、限られたリソースでより多くの価値を生み出すことが可能になります。

コストの削減

生産性の向上は、直接的および間接的なコスト削減に繋がります。生成AIの導入は、様々な側面から企業の収益性を改善する効果が期待できます。

第一に、人件費の削減です。前述の通り、定型的な事務作業や設計・プログラミングの一部をAIが担うことで、作業時間を短縮し、残業代の削減や人員の最適配置が可能になります。これは、人手不足に悩む企業にとって、少ない人数で高い生産性を維持するための有効な手段となります。

第二に、開発・製造コストの削減です。ジェネレーティブデザインによって、製品の性能を維持・向上させながら使用する材料を最小限に抑える「軽量化設計」が可能となり、材料費を削減できます。また、AIによるシミュレーションを通じて試作品の数を減らすことができ、試作にかかる費用と時間を大幅に圧縮できます。製造プロセスにおいても、AIがエネルギー消費の最も少ない生産スケジュールを立案することで、光熱費などのランニングコストを削減します。

第三に、機会損失の低減です。生成AIを活用した予知保全システムは、設備の故障を事前に予測し、計画的なメンテナンスを可能にします。これにより、突発的なライン停止による生産遅延や納期遅れを防ぎ、販売機会の損失や顧客からの信頼低下といったリスクを回避できます。また、需要予測の精度が向上することで、過剰在庫や品切れを防ぎ、在庫管理コストの最適化と販売機会の最大化を実現します。

このように、生成AIは人件費、材料費、開発費、運用コストといった直接的なコストだけでなく、機会損失という間接的なコストも削減することで、企業の利益体質を強化します。

製品・サービスの品質向上

生成AIは、品質管理のプロセスを高度化し、製品そのものの品質を向上させる上でも重要な役割を果たします。

設計段階では、AIが物理法則に基づいたシミュレーションを高速で実行し、様々な条件下での製品の挙動を予測します。これにより、開発の初期段階で設計上の問題点を洗い出し、手戻りを防ぐ「品質の作り込み」が徹底できます。また、顧客からのフィードバックや市場のクレーム情報をAIが分析し、次期製品の設計に活かすべき改善点を抽出することも可能です。

製造段階における品質管理では、特に外観検査の自動化で生成AIが活躍します。従来の識別系AIを用いた検査では、膨大な量の「不良品」の画像を学習させる必要がありました。しかし、発生頻度の低い不良品や未知の不良品の検出は困難でした。生成AIは、大量の「良品」画像のみを学習し、それとは異なるパターンを持つものを「異常」として検出するアプローチ(異常検知)を可能にします。これにより、学習データが少ない段階からでも高精度な検査システムを構築でき、人による目視検査のばらつきをなくし、検査品質を安定させることができます。

さらに、AIは検査結果のデータを自動で集計・分析し、不良の発生傾向や特定の工程との相関関係を可視化します。これにより、品質問題の根本原因を迅速に特定し、製造プロセスそのものの改善に繋げることができます。

生成AIの活用は、不良品の流出を防ぐ「守りの品質管理」に留まらず、設計や製造プロセスを改善して品質を高める「攻めの品質管理」を可能にし、顧客満足度と企業ブランドの向上に貢献します。

熟練者の技術継承の促進

人手不足と並ぶ製造業の大きな課題である「技術継承」においても、生成AIは画期的な解決策を提供します。熟練技術者が持つ、マニュアル化しにくい「暗黙知」を、誰もがアクセスできる「形式知」へと変換するプロセスを強力に支援します。

例えば、熟練者が作業を行う様子をビデオで撮影し、その映像と音声を生成AIに入力します。AIは一連の動作をステップごとに分解し、「どの工具を、どの角度で、どのくらいの力で使うか」といった細かな手順をテキスト化します。同時に、作業中の「カンコツ」に関するつぶやきや独り言も認識し、手順書に注釈として加えることができます。さらに、生成されたテキストと映像クリップを組み合わせて、視覚的で分かりやすいデジタルマニュアルや教育用ビデオコンテンツを半自動で作成できます。 これにより、マニュアル作成にかかる時間と労力が大幅に削減されるだけでなく、OJTだけでは伝えきれなかったノウハウの可視化が進みます。

また、社内に蓄積された過去の技術報告書、設計図面、トラブルシューティング記録などをAIに学習させることで、対話型の技術サポートシステムを構築できます。 若手従業員が現場で判断に迷った際、スマートフォンやタブレットから自然な言葉で質問すると、AIが膨大な社内ナレッジの中から最適な回答を即座に提示します。これにより、熟練者が常にそばにいなくても、若手が安心して業務に取り組める環境が整い、自己解決能力の向上と成長の加速が期待できます。

生成AIは、技術継承を属人的なプロセスから、組織的かつシステマティックなプロセスへと変革させます。これにより、企業は競争力の源泉である貴重な技術を未来へと確実に繋いでいくことができるのです。

製造業における生成AIの活用事例10選

生成AIは、製造業のバリューチェーン全体にわたって、これまでにない変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、製品のアイデア創出からアフターサービスまで、具体的な10の活用事例を紹介し、それぞれが現場の課題をどのように解決するのかを解説します。

① 製品の設計・開発

製品の設計・開発は、企業の競争力を左右する最も重要なプロセスの一つです。生成AIは、この創造的な領域において、設計者の能力を拡張する強力なパートナーとなります。

代表的な活用法が「ジェネレーティブデザイン」です。これは、設計者が「この部品は最大10kgの荷重に耐え、重さは500g以下で、3Dプリンタで製造する」といった性能要件や制約条件をAIに入力すると、AIが物理シミュレーションを繰り返しながら、条件を満たす最適な形状を数百、数千パターンも自動で生成する技術です。人間が固定観念にとらわれずに設計したかのような、有機的で効率的な構造(例えば、骨のようなラティス構造)を生み出すことができ、製品の性能を維持・向上させながら大幅な軽量化を実現し、材料コストの削減に直結します。

また、既存の製品ラインナップの画像や設計思想を学習させることで、新しいデザインのコンセプト案を自動生成させることも可能です。これにより、デザインの初期段階におけるアイデア出しを加速させ、市場投入までの時間を短縮します。さらに、設計ドキュメントや仕様書の作成、部品表(BOM)の自動生成といった付随業務もAIが支援し、設計者が本来集中すべき創造的な作業に多くの時間を割けるようになります。

② 製造プロセスの最適化

複雑な要素が絡み合う製造プロセスにおいて、全体最適化を図ることは長年の課題でした。生成AIは、膨大なデータをリアルタイムで分析し、最適な解を導き出すことで、工場の生産性を最大化します。

例えば、生産スケジューリングの最適化が挙げられます。受注情報、各設備の稼働状況、人員のスキルとシフト、部品の在庫と納期といった無数の変数を考慮し、最も生産効率が高く、納期遅延が起こらない生産計画をAIが自動で立案します。急な特急案件が入ったり、設備にトラブルが発生したりした場合でも、即座に影響範囲を算出し、生産計画をダイナミックに再編成することで、損失を最小限に食い止めます。

また、産業用ロボットの動作生成の効率化も進みます。これまで専門家が多くの時間を費やしていたロボットアームのティーチング作業を、AIが3Dモデルや作業指示書から自動で生成したり、人間が示した動作を模倣してプログラムを作成したりします。これにより、多品種少量生産における頻繁な段取り替えにも柔軟に対応できるようになり、自動化の適用範囲が広がります。

③ 品質管理・検査の自動化

製品の品質は企業の生命線です。生成AIは、従来の検査手法では見逃しがちだった微細な欠陥を検出し、品質管理のレベルを一段階引き上げます。

特に注目されているのが、画像生成技術を応用した外観検査です。従来のAI検査では、多種多様な「不良品」の画像を大量に学習させる必要がありましたが、現実には全種類の不良品データを網羅することは困難でした。生成AIは、「正常な製品」の画像を大量に学習し、正常品のパターンを完全に理解します。そして、検査対象の画像がそのパターンから少しでも逸脱している場合に「異常」として検知します。このアプローチにより、過去に例のない未知の不良や、発生頻度が極めて低い欠陥でも高精度に検出することが可能になります。

さらに、検査で検出された不良品の画像から、その特徴(傷の種類、位置、大きさなど)をテキストで記述した検査レポートを自動生成することもできます。これにより、検査員の負担が軽減されるだけでなく、不良データの蓄積と分析が容易になり、製造プロセスの改善に繋がる迅速なフィードバックループを構築できます。

④ 設備の故障予測・予知保全

工場の安定稼働を脅かす設備の突発的な故障は、生産計画に大きな打撃を与えます。生成AIは、故障を未然に防ぐ「予知保全」をより高度なレベルへと進化させます。

従来の予知保全では、識別系AIが設備のセンサーデータ(振動、温度、圧力など)を分析し、「故障の兆候があるかどうか」「あと何日で故障するか」といった予測を行っていました。生成AIは、それに加えて、なぜその予測に至ったのかという根拠や、考えられる具体的な故障原因、そして推奨される対処手順までを自然な文章で生成します。

例えば、「振動センサーAの周波数パターンXが過去のベアリング摩耗時のデータと類似しており、72時間以内に故障する確率が95%です。原因としてベアリングの潤滑油不足が考えられるため、直ちに潤滑油の確認と補充を行ってください。関連マニュアルは文書番号123を参照してください」といった具体的なレポートを自動で作成します。これにより、保全担当者は迅速かつ的確な判断を下すことができ、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

⑤ サプライチェーンの最適化

部品の調達から製品の配送まで、複雑に絡み合うサプライチェーンの管理は、製造業の収益性に大きな影響を与えます。生成AIは、サプライチェーン全体の可視性を高め、意思決定を支援します。

その中核となるのが需要予測の精度向上です。過去の販売実績データだけでなく、市場トレンド、季節性、競合の動向、SNS上の評判、さらには天候や経済指標といった社内外の膨大な非構造化データを統合的に分析し、より現実に即した高精度な需要予測モデルを構築します。

この精度の高い需要予測に基づき、AIは最適な在庫レベルを算出し、必要な部品の自動発注計画を立案します。これにより、過剰在庫による保管コストや、欠品による販売機会の損失を防ぎます。また、地政学的リスクや自然災害といったサプライチェーンの寸断リスクをシミュレーションし、代替の調達ルートや供給元の確保といったBCP(事業継続計画)の策定も支援します。

⑥ マニュアルや手順書の作成

技術の高度化・複雑化に伴い、分かりやすいマニュアルや手順書の整備は不可欠ですが、その作成には多大な労力がかかります。生成AIは、このドキュメント作成業務を劇的に効率化します。

例えば、熟練技術者の作業風景を撮影した動画をAIに読み込ませます。AIが映像を解析し、一連の作業を「部品Aを治具Bにセットする」「トルクレンチでネジCを規定トルクで締める」といった個別のタスクに分解し、手順を自動でテキスト化します。さらに、各手順に対応する動画の静止画をキャプチャして挿入することで、誰が見ても分かりやすいビジュアルなマニュアルを短時間で作成できます。

作成したマニュアルは、AIによって多言語へ瞬時に翻訳することも可能です。これにより、海外の生産拠点にも日本のマザー工場と同じレベルの作業標準を迅速に展開でき、グローバルでの品質均一化に貢献します。

⑦ 技術継承と人材育成の支援

深刻化する技術継承の課題に対して、生成AIは組織の「集合知」を構築し、人材育成を加速させるためのプラットフォームとなります。

社内に散在する設計図面、技術報告書、過去のトラブル事例、熟練者へのインタビュー記録といった膨大なドキュメントをAIに学習させ、対話型のナレッジベースを構築します。 現場の若手社員が「〇〇というアラームが出た時の対処法は?」とチャットで質問すると、AIが関連文書を瞬時に検索・要約し、最適な答えを提示します。これにより、属人化していたノウハウが共有され、組織全体の技術レベルの底上げが図られます。

また、AIが生成したリアルな異常事態のシナリオをVR(仮想現実)空間で体験するトレーニングも可能です。現実では危険を伴うような操作や、めったに発生しない緊急事態への対応を、安全な環境で繰り返し訓練することができます。これにより、経験の浅い作業員でも短期間で実践的なスキルを習得できます。

⑧ マーケティング・営業活動の支援

技術力だけでなく、それを市場に的確に伝えるマーケティング・営業力も重要です。生成AIは、BtoB製造業におけるマーケティング・営業活動も支援します。

製品の技術仕様書や特徴をAIに入力するだけで、製品カタログのキャッチコピーや説明文、Webサイトのコンテンツ、技術ブログの記事などを自動で生成します。 ターゲットとする顧客層(例えば、設計者向け、購買担当者向けなど)に合わせて、表現や訴求ポイントを調整することも可能です。

また、CRM(顧客関係管理)システムに蓄積された過去の商談履歴や顧客データを分析し、それぞれの顧客に最適化された提案書の草案や、フォローアップのメール文面を自動で作成することもできます。これにより、営業担当者は事務的な作業から解放され、顧客との対話といった本来注力すべき活動に時間を費やすことができます。

⑨ 問い合わせ対応の自動化

顧客や社内からの技術的な問い合わせに対応するサポートデスクの業務は、専門知識が必要であり、担当者の負担も大きいものです。生成AIは、この問い合わせ業務を自動化・効率化します。

製品マニュアル、FAQ、過去の問い合わせ履歴などを学習させた高機能なチャットボットを構築します。 ユーザーが自然な言葉で質問を入力すると、AIがその意図を正確に理解し、関連情報源から最適な回答を生成して24時間365日対応します。単純な質問はチャットボットが自己完結で対応し、複雑で専門的な判断が必要な問い合わせのみを人間のオペレーターに引き継ぐことで、サポートデスク全体の業務効率を大幅に向上させます。これにより、顧客満足度の向上とサポートコストの削減を両立できます。

⑩ 研究開発(R&D)の加速

新素材や新技術の開発といった研究開発(R&D)の領域は、製造業の未来を創る上で不可欠です。生成AIは、このR&Dのプロセスを加速させ、イノベーションを促進します。

例えば、新素材開発の分野では、望ましい特性(強度、耐熱性、導電性など)を入力すると、AIが膨大な化合物の組み合わせの中から、その特性を持つ可能性のある新しい分子構造を設計・提案します。これにより、従来は試行錯誤に頼っていた探索プロセスが大幅に効率化され、開発期間の短縮が期待できます。

また、世界中で日々発表される膨大な数の学術論文や特許情報をAIが自動で収集・要約し、最新の研究動向や競合の技術開発のトレンドをレポートします。 研究者は、情報収集に費やす時間を削減し、本来の研究活動そのものに集中することができます。これにより、新たな研究テーマの発見や、既存技術の画期的な応用アイデアの創出が促進されます。

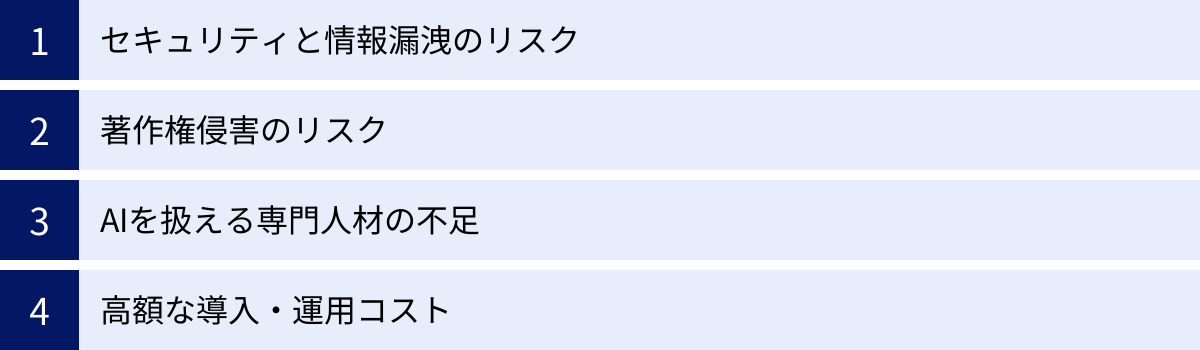

製造業で生成AIを導入する際の課題・注意点

生成AIは製造業に大きな変革をもたらす可能性を秘めていますが、その導入は決して簡単な道のりではありません。技術的な側面だけでなく、セキュリティ、法務、人材、コストなど、多岐にわたる課題が存在します。ここでは、導入を検討する際に必ず押さえておくべき4つの主要な課題と注意点について、具体的な対策とともに解説します。

セキュリティと情報漏洩のリスク

生成AIを業務で利用する上で、最も懸念されるのがセキュリティと情報漏洩のリスクです。特に製造業では、製品の設計図面、製造ノウハウ、顧客情報、原価データなど、極めて機密性の高い情報を扱います。

多くの人が手軽に利用できる一般的な生成AIサービスは、入力されたデータがAIモデルの再学習に利用される可能性があります。つまり、自社の機密情報をプロンプトとして入力してしまうと、その情報が意図せず外部に漏洩したり、他のユーザーへの回答として出力されたりするリスクがゼロではありません。 設計データのような企業の競争力の源泉となる情報が流出すれば、その損害は計り知れません。

【対策】

このリスクを回避するためには、以下のような対策が不可欠です。

- エンタープライズ向けのセキュアなサービスを利用する:

Microsoft Azure OpenAI ServiceやGoogle Cloud Vertex AIといった大手クラウドベンダーが提供する法人向けサービスは、入力されたデータがモデルの学習に利用されないことや、通信が暗号化されることなどを明確に規定しています。自社の閉域網内で利用できるオプションもあり、高度なセキュリティを確保できます。 - オンプレミスまたはプライベートクラウド環境の構築:

最高レベルのセキュリティを求める場合、自社のデータセンター(オンプレミス)やプライベートクラウド上に、オープンソースのLLMなどを導入して独自の生成AI環境を構築する方法もあります。ただし、高度な専門知識と高額な初期投資が必要となります。 - 社内ガイドラインの策定と徹底:

どのような情報を生成AIに入力して良いか、逆に絶対に入力してはならない情報は何かを明確にした社内ガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することが重要です。「機密情報や個人情報は絶対に入力しない」という基本ルールを定めるだけでも、リスクを大幅に低減できます。

著作権侵害のリスク

生成AIが生成するコンテンツには、著作権に関する複雑な問題が伴います。主に2つの側面からリスクを理解する必要があります。

一つ目は、AIが生成したアウトプットが、意図せず既存の著作物に酷似してしまうリスクです。生成AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、その学習データに含まれる著作権で保護された文章や画像を、無意識のうちに「再現」してしまう可能性があります。生成された設計図やプログラムコードが他社の特許や著作権を侵害していた場合、法的な紛争に発展する恐れがあります。

二つ目は、AI生成物の著作権の帰属の問題です。現状の日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、AIそのものには著作権の主体性が認められていません。人間がAIを「道具」として利用し、そこに人間の「創作的寄与」が認められれば、その人間に著作権が発生すると解釈されていますが、どこからが創作的寄与にあたるのか、その線引きはまだ曖昧です。

【対策】

これらの法的な不確実性に対応するためには、以下の点が重要です。

- 商用利用可能なサービスの選択:

利用する生成AIサービスが、学習データの著作権処理を適切に行っているか、また、生成物の商用利用を許可しているかを利用規約で必ず確認しましょう。サービスによっては、生成物が第三者の権利を侵害した場合に、事業者が補償を提供するプログラムを用意している場合もあります。 - 生成物の独自性チェック:

AIが生成したコンテンツをそのまま利用するのではなく、必ず人間の目でチェックし、必要に応じて修正・加筆することが重要です。特に重要な設計や文書については、既存の著作物と類似していないかを確認するプロセスを設けることが推奨されます。 - 最新の法整備動向の注視:

生成AIと著作権に関する法整備や判例は、現在進行形で議論が進んでいます。企業の法務部門や顧問弁護士と連携し、常に最新の情報を収集し、対応方針を検討し続ける必要があります。

AIを扱える専門人材の不足

生成AIの導入を成功させるためには、テクノロジーを深く理解し、ビジネス課題と結びつけて活用を推進できる人材が不可欠です。しかし、多くの企業でこうした専門人材の不足が導入の大きな障壁となっています。

必要な人材は、単にAIモデルを開発できる「AIエンジニア」や「データサイエンティスト」だけではありません。むしろ製造業の現場でより重要になるのが、現場の業務プロセスや課題を熟知し、AIで「何を」「どのように」解決すべきかを定義できる「橋渡し人材(DX推進担当者)」です。この人材が不在のまま技術導入だけが先行すると、現場のニーズと乖離した使われないシステムが生まれてしまうリスクがあります。

また、導入後もAIモデルの性能を維持・改善していくための運用や、従業員がAIを効果的に使いこなすための教育・サポート体制も必要となり、幅広いスキルセットを持つ人材が求められます。

【対策】

人材不足という課題には、多角的なアプローチで取り組む必要があります。

- 社内人材の育成:

長期的な視点に立ち、社内でAI人材を育成するプログラムを開始することが重要です。外部の研修プログラムを活用したり、小規模なプロジェクトを通じて実践的な経験を積ませたりすることで、自社の業務に精通したAI人材を育てます。 - 外部の専門家の活用:

自社だけで全てを賄おうとせず、AI導入支援を専門とするコンサルティング会社やシステムインテグレーターといった外部パートナーと協業することも有効な選択肢です。専門家の知見を活用することで、導入のスピードを上げ、失敗のリスクを低減できます。 - 使いやすいツールの選択:

プログラミングの知識がなくても、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を通じて直感的にAIを利用できるツールやサービスも増えています。こうしたツールを活用することで、現場の従業員が自ら業務改善にAIを試す「市民開発」を促進できます。

高額な導入・運用コスト

生成AI、特に高性能なモデルの利用には、相応のコストがかかります。コストは大きく「導入コスト」と「運用コスト」に分けられます。

導入コストには、AIモデルの選定や要件定義を行うコンサルティング費用、自社のデータでAIをファインチューニングするための開発費用、オンプレミスで環境を構築する場合は高性能なGPUサーバーなどのハードウェア購入費用などが含まれます。これらは数百万円から数千万円規模になることも珍しくありません。

運用コストは、クラウドサービスを利用する場合、APIの呼び出し回数や処理するデータの量(トークン数)に応じた従量課金制が一般的です。利用頻度が高くなれば、月々の費用も高額になります。また、AIモデルを常に最新の状態に保つためのメンテナンス費用や、システムを監視・運用する人件費も継続的に発生します。

これらのコストに対して、どれだけの効果(ROI:投資対効果)が得られるのかを事前に正確に見極めることは難しく、経営層の投資判断を躊躇させる要因となっています。

【対策】

コストの課題を乗り越え、賢く投資を行うためには、計画的なアプローチが求められます。

- スモールスタートで費用対効果を検証する:

いきなり全社的な大規模導入を目指すのではなく、特定の部門の特定の課題に絞って小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)から始めることが重要です。少ない投資でAIの有効性を確認し、具体的な費用対効果を算出した上で、段階的に適用範囲を拡大していくアプローチが失敗のリスクを抑えます。 - 補助金や助成金の活用:

国や地方自治体は、企業のDX推進や生産性向上を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度を積極的に情報収集し、活用することで、導入コストの負担を軽減できます。 - コスト構造の理解と最適化:

利用するサービスの料金体系を正確に理解し、自社のユースケースに最も合ったプランを選択することが重要です。不要なAPIコールを減らす、処理するデータを効率化するといった工夫で、運用コストを最適化する努力も必要です。

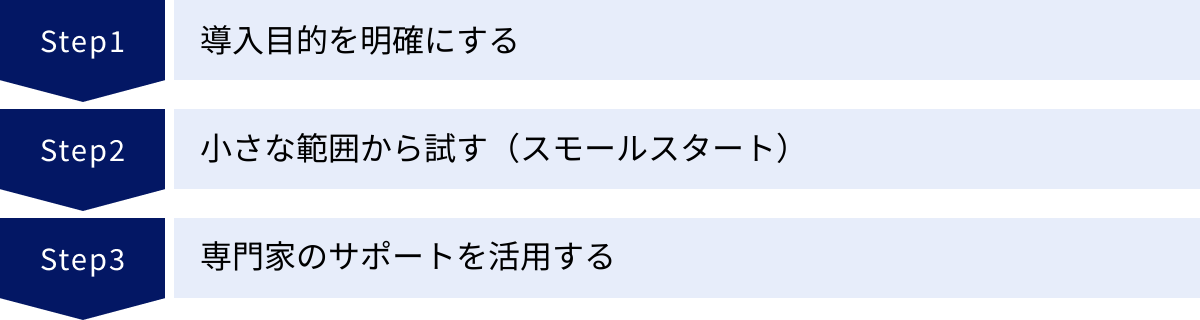

生成AIの導入を成功させるためのポイント

生成AIという強力なツールを手にしても、その使い方を誤れば期待した成果は得られません。製造業において生成AIの導入を成功させ、真の競争力強化に繋げるためには、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入プロジェクトを成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

導入目的を明確にする

生成AIの導入プロジェクトで最も陥りがちな失敗は、「AIを導入すること」そのものが目的化してしまうことです。最新技術への興味や、「競合もやっているから」といった漠然とした理由だけで導入を進めると、現場のニーズに合わない、費用対効果の低いシステムが出来上がってしまいます。

成功の第一歩は、「自社のどの業務の、どのような課題を、生成AIを使ってどのように解決したいのか」という導入目的を徹底的に具体化することです。

そのためには、まず経営層から現場の担当者まで、様々な立場の関係者が集まり、現状の業務プロセスの中に潜む課題を洗い出すことから始めます。

- 「設計部門では、過去の類似設計を探すのに一人あたり毎日1時間もかかっている」

- 「品質保証部では、クレーム報告書の作成に時間がかかり、原因分析に着手するのが遅れがちだ」

- 「製造現場では、若手作業者が些細なトラブルでも熟練者を呼ばなければならず、生産が頻繁に止まる」

このように、具体的で解像度の高い課題をリストアップします。その上で、それぞれの課題に対して、生成AIがどのように貢献できるかを検討します。「過去の設計文書を学習させたAIチャットボットで、検索時間を5分以内に短縮する」「クレーム内容を要約し、関連部署への報告書案を自動生成するシステムを構築する」「トラブルシューティングのナレッジベースをAIで構築し、自己解決率を50%向上させる」といったように、「To-Be(あるべき姿)」と、それを測るための具体的な数値目標(KPI: 重要業績評価指標)を設定することが極めて重要です。

目的が明確であれば、導入するAI技術の選定基準も自ずと定まります。汎用的な文章生成で十分なのか、専門知識に特化したモデルが必要なのか、リアルタイム性が求められるのかなど、要件がクリアになり、無駄な投資を避けることができます。最初に「何のためにやるのか」という羅針盤をしっかりと設定することが、プロジェクトの成否を分ける最大の鍵となります。

小さな範囲から試す(スモールスタート)

導入目的が明確になったからといって、いきなり全社規模の壮大なプロジェクトに着手するのは賢明ではありません。未知の要素が多い技術だからこそ、リスクを管理しながら着実に進める「スモールスタート」のアプローチが有効です。

これは、影響範囲が限定的で、かつ効果が見えやすい特定の業務や部門をパイロットケースとして選び、まずはそこで小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)を行うという考え方です。

スモールスタートには、以下のような多くのメリットがあります。

- 低コスト・低リスクでの検証:

本格導入に比べてはるかに少ない投資で、選択したAI技術が自社の課題解決に本当に有効なのか、技術的な実現可能性はどの程度か、といった点を見極めることができます。もしうまくいかなくても、損失は最小限に抑えられます。 - 実践的なノウハウの蓄積:

実際の業務データを使って試行錯誤する中で、AIを使いこなすためのプロンプトのコツ、データの前処理の重要性、現場への定着を図る上での課題など、机上の空論では得られない生きたノウハウを社内に蓄積できます。この経験は、後の本格展開において非常に貴重な財産となります。 - 社内の成功事例の創出:

PoCで具体的な成果(例:「問い合わせ対応時間が30%削減された」)を示すことができれば、それが社内における強力な成功事例となります。AI導入に対して懐疑的だった他部門の従業員や経営層の理解を得やすくなり、全社展開に向けた協力体制や予算獲得の追い風になります。 - 現場からのフィードバックの収集:

実際にAIツールを使う現場の従業員から、「こういう機能が欲しい」「この部分は使いにくい」といった具体的なフィードバックを早期に得ることができます。その声を反映してシステムを改善していくことで、本当に現場で使われる、価値のあるツールへと磨き上げていくことができます。

まずは小さな成功体験を積み重ね、その成果を社内に広く共有しながら、雪だるま式に適用範囲を広げていく。この地に足のついたアプローチこそが、大規模な変革を成功させるための最も確実な道筋です。

専門家のサポートを活用する

生成AIは発展途上の技術であり、その導入・運用には高度な専門知識が求められます。自社内に十分な知見やスキルを持つ人材がいない場合、無理に内製化にこだわると、技術選定のミスやプロジェクトの遅延、期待した効果が得られないといった失敗に繋がる可能性があります。

そこで重要になるのが、外部の専門家のサポートを積極的に活用するという選択肢です。AI導入支援を専門に行うコンサルティングファームや、システム開発を手掛けるITベンダー(システムインテグレーター)など、信頼できるパートナーを見つけることが成功の確率を大きく高めます。

専門家を活用するメリットは多岐にわたります。

- 最新の技術動向と知見の提供:

日進月歩で進化するAI技術の最新動向や、他社での導入事例といった、自社だけでは収集が難しい情報を提供してくれます。これにより、自社の課題に最適な技術やアプローチを選択できます。 - 客観的な視点でのアドバイス:

社内の人間だけでは気づきにくい業務プロセスの問題点や、プロジェクト推進上のリスクなどを、第三者の客観的な視点から指摘してくれます。これにより、プロジェクトの方向性がブレるのを防ぎます。 - 技術的な実現と実装の支援:

AIモデルの選定から、ファインチューニング、システム開発、インフラ構築、運用保守まで、技術的な実装をトータルでサポートしてくれます。これにより、自社のリソースを本来のビジネスに集中させることができます。 - 人材育成のサポート:

プロジェクトを共同で進める中で、専門家から社内の担当者へ知識やノウハウの移転(ナレッジトランスファー)が行われます。これにより、将来的には自社でAI活用を推進できる人材の育成にも繋がります。

パートナーを選ぶ際には、単に技術力が高いだけでなく、製造業の業務プロセスや業界特有の課題に対する深い理解があるかどうかを見極めることが重要です。自社のビジネスを深く理解し、二人三脚で課題解決に取り組んでくれるパートナーと出会うことが、生成AI導入という挑戦的な航海を成功に導くための強力な羅針盤となるでしょう。

製造業におすすめの生成AI関連サービス

生成AIの活用を始めるにあたり、どのサービスを基盤として選ぶかは非常に重要な決定です。現在、主要なクラウドプラットフォーム各社が、製造業のニーズに応える強力な生成AIサービスを提供しています。ここでは、代表的な5つのサービスを取り上げ、それぞれの特徴や強みを比較しながら解説します。

| サービス名 | 提供元 | 主な特徴 | 製造業における強み |

|---|---|---|---|

| Azure OpenAI Service | Microsoft | OpenAIの最新モデル(GPT-4など)を、Azureの堅牢なセキュリティとプライベートネットワーク環境で利用可能。 | Office 365やTeamsとの連携が容易。既存のMicrosoft環境へのスムーズな導入が可能で、社内文書の検索や要約に強い。 |

| Vertex AI | Googleの高性能モデル(Geminiなど)に加え、多様なオープンソースモデルが利用可能。強力な検索・データ分析基盤(BigQuery)との連携が特徴。 | 膨大なセンサーデータや市場データの分析、高精度な需要予測、Google検索技術を応用したR&D支援などで優位性を持つ。 | |

| Amazon Bedrock | Amazon | Amazon独自のモデル(Titan)や、Anthropic社(Claude)など、複数のAI企業の高性能モデルを単一のAPIで選択・利用できる。サーバーレスで手軽に開始可能。 | AWSの豊富なサービス群とのシームレスな連携。ユースケースに応じて最適なモデルを柔軟に使い分けたい場合に適している。 |

| IBM watsonx | IBM | 信頼性、透明性、ガバナンスを重視したエンタープライズ向け設計。基幹システムとの連携やAIのライフサイクル管理に強み。 | 製造業の基幹業務データと連携し、AIモデルの精度や公平性を担保しながら、サプライチェーン最適化や品質管理の高度化を実現。 |

| MatrixFlow | MatrixFlow, Inc. | プログラミング不要のGUI操作でAIを構築・運用できる国産プラットフォーム。製造業向けのテンプレートが豊富。 | AI専門家がいない企業でも導入のハードルが低い。需要予測、異常検知、外観検査などの典型的なユースケースを迅速に試せる。 |

Microsoft Azure OpenAI Service

Microsoftが提供するAzure OpenAI Serviceは、OpenAI社が開発したGPT-4、GPT-3.5、DALL-Eなどの最先端モデルを、Microsoft Azureのエンタープライズグレードのセキュリティ環境で利用できるサービスです。

最大の強みは、多くの企業が日常業務で利用しているMicrosoft 365(Office、Teamsなど)との親和性の高さです。例えば、社内のSharePointに保存されている膨大な設計文書や技術報告書をAzure AI Searchと連携させることで、従業員がTeamsのチャット画面から自然言語で質問するだけで、AIが必要な情報を探し出し、要約して回答する、といったシステムを容易に構築できます。

また、入力したデータがOpenAI社のモデルの再学習には利用されないことが保証されており、閉域網接続(Azure Private Link)にも対応しているため、機密性の高い設計データや顧客情報を扱う製造業にとって、セキュリティ面での安心感が非常に高いのが特徴です。

(参照:Microsoft Azure 公式サイト)

Google Cloud Vertex AI

Google Cloudが提供するVertex AIは、AI開発・運用に必要なツールを統合した包括的なプラットフォームです。Googleが自社開発した高性能なマルチモーダルモデル「Gemini」をはじめ、100以上の基盤モデル(オープンソースモデル含む)を利用できます。

Vertex AIの強みは、Googleが世界をリードする検索技術とデータ分析基盤との強力な連携にあります。例えば、世界中の論文や特許情報を瞬時に検索・分析する「Vertex AI Search」を活用すれば、研究開発部門の情報収集効率を劇的に向上させることができます。また、データウェアハウスである「BigQuery」と連携させることで、工場から収集される膨大なセンサーデータや販売データを高速に処理し、高精度な需要予測モデルや予知保全モデルを構築することが可能です。

データドリブンな意思決定を強化し、研究開発から生産、マーケティングまで、バリューチェーン全体を最適化したいと考える企業に適しています。

(参照:Google Cloud 公式サイト)

Amazon Bedrock

Amazon Web Services(AWS)が提供するAmazon Bedrockは、複数の主要なAI企業の基盤モデル(Foundation Models)を、単一のAPIを通じて簡単に利用できるユニークなサービスです。

Amazon独自の「Titan」モデルに加え、対話性能に定評のあるAnthropic社の「Claude」、多言語に強いAI21 Labs社の「Jurassic」など、多様な選択肢の中から自社の用途に最も適したモデルを選んで利用できます。これにより、特定のベンダーにロックインされることなく、常に最適なAIモデルを活用できます。

また、サーバーレスアーキテクチャを採用しているため、インフラの管理を気にすることなく、アプリケーション開発に集中できるのも大きなメリットです。既にAWSを主要なクラウド基盤として利用している企業にとっては、既存のAWSサービス(S3、Lambdaなど)とシームレスに連携できるため、導入が非常にスムーズです。

(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

IBM watsonx

IBMが提供するwatsonxは、AIの信頼性、透明性、ガバナンスを特に重視して設計された、エンタープライズ向けのAIおよびデータプラットフォームです。

watsonxは、「watsonx.ai」(AIモデルの開発・トレーニング)、「watsonx.data」(データストア)、「watsonx.governance」(AIのライフサイクル管理)の3つのコンポーネントで構成されており、データの準備からモデルの開発、監視、運用までを一気通貫でサポートします。

特に、AIの意思決定プロセスを可視化し、モデルの公平性やバイアスを監視するガバナンス機能は、品質管理やコンプライアンスが厳しく問われる製造業において大きな強みとなります。基幹システム(ERPなど)に蓄積された信頼性の高いデータを活用し、説明可能で統制の取れたAIアプリケーションを構築したい大企業に適しています。

(参照:日本アイ・ビー・エム株式会社 公式サイト)

MatrixFlow

MatrixFlowは、プログラミングの知識がなくても、マウスのドラッグ&ドロップといった直感的なGUI操作でAIを構築・運用できる、日本発のAIプラットフォームです。

製造業で頻繁に利用される「需要予測」「異常検知」「要因分析」といったアルゴリズムがテンプレートとして用意されており、専門家でなくても手軽にAIの活用を始めることができます。AIの専門人材が社内に不足している企業にとって、導入のハードルを大きく下げてくれる存在です。

国産サービスならではの日本語での手厚いサポート体制も魅力の一つです。まずは特定の課題に絞ってスモールスタートでAI導入を試し、社内に成功事例を作りたいと考えている中小・中堅の製造業にとって、非常に有力な選択肢となるでしょう。

(参照:株式会社MatrixFlow 公式サイト)

まとめ

本記事では、製造業における生成AIの活用について、その基本概要から具体的な活用事例、導入の課題、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 生成AIの登場: 生成AIは、従来の識別・予測を中心としたAIとは異なり、新たなコンテンツを「創造」する能力を持ちます。この能力が、設計、開発、文書作成といった知的労働の自動化を可能にし、製造業のあり方を根底から変えようとしています。

- 導入の背景: 深刻化する人手不足、喫緊の課題である技術継承、そしてグローバル市場での国際競争の激化といった、製造業が直面する構造的な課題を解決する強力なソリューションとして、生成AIへの期待が高まっています。

- 具体的なメリット: 導入により、生産性の向上、コスト削減、品質向上、そして技術継承の促進といった、経営に直結する多岐にわたるメリットが期待できます。

- 多様な活用シーン: 活用事例は、製品の設計・開発から製造プロセスの最適化、品質管理、予知保全、サプライチェーン管理、人材育成まで、バリューチェーンのあらゆる領域に広がっています。

- 乗り越えるべき課題: 一方で、セキュリティリスク、著作権問題、専門人材の不足、高額なコストといった課題も存在し、これらへの慎重な対策が不可欠です。

- 成功への道筋: 成功の鍵は、「導入目的の明確化」、「スモールスタート」、そして「専門家の活用」という、戦略的かつ着実なアプローチにあります。

生成AIは、もはや遠い未来の技術ではありません。それは、今まさに製造業の現場が抱える課題を解決し、新たな成長機会を創出するための現実的なツールです。もちろん、導入には相応の投資と努力が必要であり、全ての課題を一瞬で解決する魔法の杖ではありません。

しかし、変化を恐れずにこの新しいテクノロジーと向き合い、自社の強みと掛け合わせることで、これまで不可能だと思われていた業務革新や、新たな価値創造が実現できるはずです。

この記事でご紹介した活用事例や導入のポイントを参考に、まずは自社のどの課題に生成AIを適用できるか、小さな一歩から検討を始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、貴社の未来をより強固で持続可能なものへと導く、大きな変革の始まりとなるかもしれません。