私たちの生活は、数え切れないほどの「化学製品」によって支えられています。スマートフォンやパソコン、自動車、衣類、医薬品、食品パッケージなど、身の回りにあるあらゆるモノは、化学メーカーが生み出す「素材」がなければ成り立ちません。

化学メーカーは、文字通り化学反応を応用して製品を製造する企業群の総称です。その事業領域は非常に幅広く、私たちの生活の根幹を支える重要な役割を担っています。しかし、その多くはBtoB(企業間取引)が中心であるため、一般消費者にとっては馴染みが薄く、「具体的にどんな仕事をしているの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

この記事では、化学メーカーの世界を深く掘り下げ、その全体像から具体的な仕事内容、働く魅力、そして将来性までを網羅的に解説します。さらに、最新のデータに基づいた大手優良企業の各種ランキングも紹介します。化学業界への就職や転職を考えている方はもちろん、現代社会を支える「ものづくり」の根源に興味がある方にも、きっと新たな発見があるはずです。

目次

化学メーカーとは?

化学メーカーと聞くと、白衣を着てフラスコを振る研究者の姿や、配管が複雑に絡み合う巨大な工場を思い浮かべるかもしれません。それらは確かに化学メーカーの一側面ですが、その本質はもっと奥深く、私たちの社会システムに不可欠な存在です。

ここではまず、「化学メーカーとは何か」という根源的な問いに答え、その役割と重要性について解説します。

身の回りの製品を支える素材を作る産業

化学メーカーの最も重要な役割は、あらゆる「ものづくり」の出発点となる「素材」を開発・製造・供給することです。私たちが日常的に使う製品の多くは、最終製品メーカーが組み立てたり加工したりして作られますが、その部品や原料の多くは化学メーカーから供給されています。

具体的な例をいくつか見てみましょう。

- スマートフォン・PC:ディスプレイのフィルム、半導体を保護する封止材、本体のプラスチック筐体、内部の電子回路基板など、数多くの高機能化学素材が使われています。これらの素材がなければ、軽量で高性能なデバイスは実現できません。

- 自動車:ボディの塗料、タイヤの合成ゴム、内装の樹脂部品、エンジンオイル、そして近年注目される電気自動車(EV)のバッテリー材料など、自動車はまさに「化学素材の塊」です。車体の軽量化による燃費向上や、安全性を高めるための高強度な素材開発は、化学メーカーの技術革新によって支えられています。

- 衣類:ポリエステルやナイロンといった合成繊維は、石油などを原料に化学的に作られます。吸湿速乾性や保温性、形状記憶といった様々な機能を持つ衣類が開発できるのも、化学メーカーの素材開発力があってこそです。

- 医療:医薬品の有効成分そのもの(原薬)や、錠剤を固めるための添加剤、注射器や点滴バッグのプラスチック素材、人工透析に使われる中空糸膜など、医療の現場でも化学製品は欠かせません。人々の健康と命を守る上で、化学メーカーは決定的な役割を果たしています。

- 食品:食品の鮮度を保つための包装フィルムや、保存料・香料などの食品添加物も化学製品の一種です。これにより、食品の長期保存や安定供給が可能になっています。

このように、化学メーカーは産業の「川上」に位置し、自動車、電機、建築、医療、食品といったあらゆる産業分野に素材を供給する「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。その影響力は計り知れず、化学産業の動向は国全体の経済を左右するほど重要です。

経済産業省の「生産動態統計」によると、日本の化学工業の製品出荷額は数十兆円規模にのぼり、製造業の中でもトップクラスの規模を誇ります。これは、化学産業が単一の産業として巨大であるだけでなく、他の多くの産業の基盤となっていることの証左です。

この記事の後の章でも詳しく触れますが、化学産業はサプライチェーンの中で「川上」「川中」「川下」に大別されます。川上では石油や天然ガスから基礎的な化学品を作り、川中ではそれを加工してより機能性の高い中間材料を生み出し、川下では消費者に近い最終製品へと仕上げていきます。この一連の流れを理解することが、化学メーカーの多様な事業内容と職種を理解する上で非常に重要になります。

化学メーカーの主な種類

化学メーカーと一括りに言っても、その事業内容や得意分野は多岐にわたります。産業構造における立ち位置から、化学メーカーは大きく「総合化学メーカー(川上)」「誘導品メーカー(川中)」「電子材料メーカー(川中)」「最終製品メーカー(川下)」の4つに分類できます。

自分がどの領域に興味があるのか、どのような働き方をしたいのかを考える上で、この分類を理解しておくことは非常に重要です。

| メーカーの種類 | 産業における位置づけ | 主な製品例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 総合化学メーカー | 川上 | エチレン、プロピレン、ベンゼンなどの基礎化学品 | 巨大な設備(コンビナート)が必要な装置産業。景気変動の影響を受けやすい。事業範囲が広い。 |

| 誘導品メーカー | 川中 | 塗料、接着剤、合成樹脂、可塑剤、インキなど | 基礎化学品を原料に付加価値の高い中間製品を製造。特定分野に強みを持つ企業が多い。 |

| 電子材料メーカー | 川中 | 半導体用フォトレジスト、封止材、液晶用フィルムなど | 高い技術力と研究開発力が求められる。エレクトロニクス業界の動向に大きく影響される。 |

| 最終製品メーカー | 川下 | 化粧品、洗剤、医薬品、農薬、食品添加物など | 消費者向け(BtoC)製品が多く、ブランド力やマーケティングが重要。 |

総合化学メーカー(川上)

総合化学メーカーは、化学産業の最も「川上」に位置し、原油や天然ガスなどを原料として、あらゆる化学製品の基礎となる「基礎化学品(バルクケミカル)」を大規模に生産する企業を指します。

具体的には、石油を精製する過程で得られる「ナフサ」を熱分解し、エチレン、プロピレン、ブタジエン、ベンゼンといった石油化学基礎製品を製造します。これらの基礎製品は、それ自体が最終製品になることはほとんどありませんが、後の「川中」「川下」のメーカーにとって不可欠な原材料となります。

特徴

- 装置産業: 生産には「石油化学コンビナート」と呼ばれる、パイプラインで結ばれた巨大なプラント群が必要です。巨額の設備投資が必要であり、一度稼働させると簡単には止められないため、24時間365日連続で操業するのが一般的です。

- 事業の多角化: 基礎化学品だけでなく、それらを原料とした誘導品や機能性材料、さらには最終製品まで、幅広い事業領域を手がける企業が多いのが特徴です。「総合」と呼ばれる所以であり、事業ポートフォリオを多様化することで経営リスクを分散させています。

- 市況変動の影響: 主力製品である基礎化学品は、世界的な需要と供給のバランスや原油価格の変動によって価格が大きく左右される「市況商品」です。そのため、業績は景気の波に影響されやすい傾向があります。

- 規模の経済: 大規模な設備で大量生産することでコストを削減し、価格競争力を高める「規模の経済」が働きやすいビジネスモデルです。

総合化学メーカーは、その規模と事業の幅広さから、化学業界の動向を左右するリーダー的な存在と言えます。研究開発から生産、販売まで一貫して手掛ける体力があり、安定した経営基盤を持つ企業が多いのも魅力です。

誘導品メーカー(川中)

誘導品メーカーは、総合化学メーカー(川上)が製造した基礎化学品を原料として、さらに化学反応を加え、特定の機能や特性を持つ中間製品(誘導品)を製造する企業です。サプライチェーンの中間に位置するため、「川中」メーカーと呼ばれます。

製品は多岐にわたり、自動車の塗料、住宅の接着剤、スマートフォンの筐体に使われるエンジニアリングプラスチック、衣類の原料となる合成繊維、シャンプーに含まれる界面活性剤など、非常に多彩です。

特徴

- 特定分野での高い専門性: 総合化学メーカーのように手広く事業を展開するのではなく、特定の製品分野に経営資源を集中させ、高い技術力と専門性で世界トップクラスのシェアを誇る企業が数多く存在します。「スペシャリティケミカル(高機能化学品)」と呼ばれる分野で強みを発揮するのが、多くの誘導品メーカーの戦略です。

- 顧客との密な連携: 誘導品メーカーの顧客は、主に自動車や電機、建材といった分野の最終製品メーカーです。顧客が求める性能(例:「もっと軽い素材が欲しい」「もっと熱に強い塗料が欲しい」)を実現するため、顧客と密に連携しながら製品開発を進める「ソリューション型」のビジネスが中心となります。

- 多品種少量生産: 顧客の多様なニーズに応えるため、一つの製品を大量生産するのではなく、多種多様な製品を比較的少量ずつ生産する傾向があります。

誘導品メーカーは、総合化学メーカーほど景気変動の直接的な影響は受けにくいものの、顧客である特定産業の動向に業績が左右されやすいという側面もあります。しかし、独自の高い技術力でニッチな市場を切り拓き、安定した収益を上げている優良企業が多いのがこの分野の魅力です。

電子材料メーカー(川中)

電子材料メーカーは、誘導品メーカー(川中)の中でも特に、半導体やディスプレイ、電子部品といったエレクトロニクス製品に使われる高機能な化学材料に特化した企業群です。

現代のデジタル社会を根底から支える極めて重要な役割を担っており、日本のメーカーが世界的に高い競争力を持つ分野でもあります。

主な製品例

- 半導体材料: シリコンウエハー上に回路パターンを形成するための「フォトレジスト」、半導体チップを保護する「封止材」、ウエハーを平坦にするための「CMPスラリー(研磨剤)」など。これらは半導体の微細化・高性能化に不可欠です。

- ディスプレイ材料: 液晶ディスプレイ(LCD)や有機ELディスプレイ(OLED)に使われる「偏光板」「カラーフィルター」「発光材料」など。画像の鮮やかさや視野角、消費電力といった性能を決定づけます。

- その他: 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の材料や、リチウムイオン電池の主要4部材(正極材、負極材、セパレーター、電解液)なども、この分野に含まれます。

特徴

- 極めて高い技術力: 製品に求められる純度や性能のレベルが非常に高く、ナノメートル(10億分の1メートル)単位での精密な制御技術が不可欠です。参入障壁が非常に高く、研究開発への継続的な大規模投資が企業の生命線となります。

- エレクトロニクス業界との連動: 半導体やスマートフォンの市場動向に業績が大きく左右されます。技術革新のスピードが非常に速いため、常に次世代の技術トレンドを先読みし、顧客であるデバイスメーカーと共同で開発を進める必要があります。

- 高い収益性: 独自の技術で高いシェアを確保できれば、非常に高い利益率が期待できる分野です。

電子材料メーカーは、最先端技術の結晶であり、日本の「ものづくり」の強さを象徴する存在です。技術の探求にやりがいを感じる人にとっては、非常に魅力的なフィールドと言えるでしょう。

最終製品メーカー(川下)

最終製品メーカーは、川上・川中のメーカーが製造した化学素材を加工・調合し、消費者が直接手に取って使用する製品(BtoC製品)や、特定の業務用途で使われる最終製品を製造・販売する企業です。サプライチェーンの最も「川下」に位置します。

私たちの生活に最も身近な化学メーカーであり、テレビCMなどで目にする機会も多いでしょう。

主な製品例

- 日用品: 洗剤、シャンプー、化粧品、歯磨き粉など。

- 医薬品・農薬: 病気の治療に使われる医薬品や、作物の安定生産を支える農薬。

- その他: 塗料、インキ、接着剤なども、一部はホームセンターなどで一般消費者向けに販売されており、このカテゴリーに含まれることがあります。

特徴

- ブランド力とマーケティング: 消費者に直接製品を選んでもらうため、製品の品質や機能性はもちろんのこと、ブランドイメージや広告宣伝、販売チャネルといったマーケティング戦略が非常に重要になります。

- 消費者ニーズの把握: 市場調査やトレンド分析を通じて、消費者が何を求めているのかを的確に把握し、それを製品開発に反映させる能力が求められます。

- BtoBとBtoCの融合: 企業によっては、例えば化粧品メーカーがエステサロン向けの業務用製品と一般向けの市販品の両方を手掛けるように、BtoBとBtoCの両方の側面を持つ場合があります。

最終製品メーカーは、自分の仕事の成果が消費者の反応としてダイレクトに返ってくるため、やりがいを感じやすいのが特徴です。人々の生活を豊かにすることに直接貢献したいと考える人に向いている分野と言えます。

化学メーカーの主な仕事内容と職種

化学メーカーと一口に言っても、その中には多種多様な職種があり、それぞれが専門性を発揮しながら連携することで、一つの製品が世に送り出されます。理系の専門知識が活かせる職種から、文系のスキルが求められる職種まで幅広く存在します。

ここでは、化学メーカーにおける代表的な仕事内容と職種について、その役割ややりがい、大変な点などを詳しく解説します。

| 職種 | 主な仕事内容 | 役割 | 求められるスキル・資質 |

|---|---|---|---|

| 研究職 | 基礎研究、応用研究。新物質の発見、新技術の創出。 | 未来の事業の種をまく。 | 深い専門知識、探求心、論理的思考力、忍耐力。 |

| 開発職 | 研究成果の製品化、既存製品の改良、量産化技術の確立。 | 研究と生産の橋渡し。 | 幅広い知識、コスト意識、課題解決力、調整力。 |

| 生産技術・製造職 | プラントの設計・保守・運転管理、製造プロセスの改善。 | 製品の安定供給を担う。 | 化学工学・機械・電気系の知識、安全管理意識。 |

| 品質管理・品質保証職 | 製品の品質検査、品質基準の策定、品質システムの維持・改善。 | 企業の信頼を守る。 | 分析化学の知識、統計的手法、正確性、責任感。 |

| 営業職 | 顧客(法人)への製品提案、技術サポート、情報収集。 | 会社の顔として売上を作る。 | 製品知識、コミュニケーション能力、課題発見力。 |

| マーケティング職 | 市場調査、新製品企画、販売戦略の立案、プロモーション。 | 事業の方向性を定める。 | 市場分析力、企画力、情報収集力、発想力。 |

研究職

研究職は、化学メーカーの未来を創る「種」を生み出す仕事です。まだ世の中に存在しない新しい物質を発見したり、革新的な技術の原理を解明したりすることを目指します。その活動は、大きく「基礎研究」と「応用研究」に分けられます。

- 基礎研究: すぐに製品化に結びつくとは限らないものの、5年後、10年後、あるいはそれ以上先の未来を見据え、学術的な新発見や独創的な概念の創出を目指す研究です。企業の技術的優位性の源泉となります。

- 応用研究: 基礎研究で得られた知見や、既存の技術シーズを、具体的な製品や事業に結びつけるための研究です。「こういう性能を持つ素材が作れないか」といった明確な目標に向かって、最適な物質の組み合わせや合成方法を探求します。

やりがいと大変な点

研究職の最大のやりがいは、世界で誰も成し遂げていない発見をする可能性があることです。自分の研究が、社会のあり方を大きく変えるきっかけになるかもしれません。一方で、研究は失敗の連続であり、成果が全く出ない期間が長く続くことも珍しくありません。仮説と検証を何百回、何千回と繰り返す地道な作業を粘り強く続けられる忍耐力と、知的好奇心が不可欠です。一般的に、修士号や博士号を持つ高度な専門知識を持つ人材が求められます。

開発職

開発職は、研究職が生み出した「種」を、実際に市場に出せる「製品」という形に育てる仕事です。研究室レベルで成功した合成法を、工場で大量生産できるレベルにスケールアップしたり(プロセス開発)、顧客の要求に合わせて製品の性能を微調整したり(製品開発)、既存製品のコストダウンや品質向上を図ったりします。

研究部門と製造部門の間に立ち、両者の言語を理解し、橋渡しをする重要な役割を担います。研究室での理想と、工場での現実(コスト、安全性、生産効率など)のギャップを埋めるための試行錯誤が主な業務となります。

やりがいと大変な点

自分のアイデアや工夫が、目に見える「製品」として世に出ていくプロセスに深く関与できるのが、開発職の大きなやりがいです。研究職よりも市場や顧客との距離が近く、ビジネスに直結する成果を出しやすい側面もあります。一方で、研究、製造、営業、品質保証など、多くの部署との調整業務が発生します。技術的な知識だけでなく、プロジェクトを円滑に進めるためのコミュニケーション能力やマネジメント能力も強く求められます。

生産技術・製造職

生産技術・製造職は、化学製品を安全かつ効率的に、安定して作り続けるための「心臓部」を担う仕事です。

- 生産技術: 新しい工場(プラント)の設計や建設、既存設備の改良やメンテナンス、生産効率を最大化するためのプロセス改善などを行います。「どうすれば、より安く、より安全に、より高品質な製品を作れるか」を追求する、いわば工場の司令塔です。化学工学や機械、電気・電子系の知識が求められます。

- 製造(オペレーター): 実際にプラントを運転・管理する仕事です。中央制御室でモニターを監視し、温度・圧力・流量などを最適にコントロールしたり、現場で設備の点検やパトロールを行ったりします。24時間稼働の工場が多いため、交代勤務となることが一般的です。

やりがいと大変な点

何十億円、何百億円もする巨大なプラントを自分の手で動かし、社会に不可欠な製品を安定供給しているという実感は、この仕事ならではのダイナミックなやりがいです。一方で、化学プラントは一歩間違えれば大きな事故につながる危険な物質を扱うため、常に高い安全意識と責任感が求められます。また、突発的な設備トラブルへの迅速な対応も重要な任務の一つです。

品質管理・品質保証職

品質管理・品質保証職は、企業の「信頼」を支える最後の砦です。製品が、定められた規格や基準を満たしているかを保証する重要な役割を担います。

- 品質管理(QC: Quality Control): 製造された製品や、工場に受け入れる原材料が、規定の品質基準を満たしているかを検査・分析する仕事です。日々の生産活動の中で、不良品が後工程や市場に流出するのを防ぎます。

- 品質保証(QA: Quality Assurance): 製品の品質を保証するための仕組み(品質マネジメントシステム)を構築・維持・改善する仕事です。設計・開発段階から製造、出荷、さらには顧客からのクレーム対応まで、製品ライフサイクル全体に関わります。ISO9001などの国際規格に関する知識も必要です。

やりがいと大変な点

自社の製品の品質を守り、顧客からの信頼を勝ち取るという責任ある仕事にやりがいを感じられます。分析技術や統計的なデータ解析のスキルを活かせる専門職です。大変な点としては、万が一品質問題が発生した際には、その原因究明と再発防止策の策定に奔走する必要があり、大きなプレッシャーがかかることがあります。細部にまでこだわる注意力と、何事にも誠実に対応する姿勢が求められます。

営業職

化学メーカーの営業は、一般的にイメージされる個人向けの営業とは異なり、法人顧客(BtoB)を相手にする「技術営業(セールスエンジニア)」としての側面が強いのが特徴です。

単に自社製品を売り込むだけでなく、顧客が抱える技術的な課題(例:「もっと燃費の良い自動車を作りたい」「もっと長持ちするスマートフォンを作りたい」)をヒアリングし、その解決策として自社の素材を提案します。時には、顧客のニーズに合わせて、開発部門と連携して新しい素材を共同開発することもあります。

やりがいと大変な点

顧客である大手メーカーの製品開発の根幹に関わることができ、自分の提案が採用された製品が世に出た時の達成感は非常に大きいです。また、扱う金額が大きく、グローバルな取引に携わる機会も多いです。一方で、化学に関する深い専門知識や、顧客の業界知識を常に学び続ける必要があります。文系出身者も多く活躍していますが、理系の開発者と対等に渡り合えるだけの知識を身につける努力が不可欠です。

マーケティング職

マーケティング職は、自社の技術や製品を、どの市場で、どのように販売していくかという事業戦略を立案する仕事です。

市場のトレンド、競合他社の動向、社会情勢の変化(例:環境規制の強化、デジタル化の進展)などを分析し、「次に我が社が注力すべき技術領域はどこか」「どのような新製品を開発すれば市場で勝てるか」といった、事業の羅針盤となるような方向性を示します。新製品の企画立案や、展示会への出展、ウェブサイトやカタログを通じたプロモーション活動なども担当します。

やりがいと大変な点

情報分析に基づいて未来を予測し、新しいビジネスチャンスを創出するダイナミックな仕事です。会社の経営戦略に直接影響を与える重要なポジションであり、大きなやりがいがあります。しかし、営業職のように個人の成果が明確な数字で表れにくく、長期的な視点での評価となることが多いです。幅広い情報収集能力と、データを基に論理的な戦略を構築する能力が求められます。

化学メーカーで働く3つの魅力とやりがい

化学メーカーには、他の業界にはない独自の魅力や働きがいがあります。ここでは、多くの社員が実感している代表的な3つの魅力を紹介します。これらは、就職や転職を考える上で、自分の価値観と合っているかを見極める重要なポイントになります。

① 社会を支える貢献度の高さを実感できる

化学メーカーで働く最大の魅力の一つは、自分の仕事が社会の基盤を支えているという強い実感を得られることです。

前述の通り、化学メーカーが作る素材は、自動車、エレクトロニクス、医療、インフラ、エネルギーなど、現代社会を構成するあらゆる産業に不可欠です。普段は最終製品の影に隠れて目立つことは少ないかもしれませんが、その貢献度は計り知れません。

例えば、

- あなたが開発に関わった新しい樹脂が採用され、自動車が軽量化された結果、地球全体のCO2排出量削減に貢献する。

- あなたが安定生産を支えた半導体材料が、世界中の人々のコミュニケーションを支えるスマートフォンに使われる。

- あなたが品質を保証した医療用素材が、病に苦しむ患者の命を救う一助となる。

このように、自分の仕事の成果が、社会的な課題の解決や人々の生活の質の向上に直結していると感じる機会が数多くあります。BtoB企業が多いため、消費者から直接「ありがとう」と言われることは少ないかもしれません。しかし、「自分たちの技術がなければ、この製品は生まれなかった」というプロフェッショナルとしての誇りは、何物にも代えがたいやりがいとなるでしょう。産業の根幹を支える「縁の下の力持ち」であることに喜びを感じられる人にとって、化学メーカーは非常に魅力的な職場です。

② 給与や福利厚生が充実している傾向にある

化学メーカーは、一般的に給与水準が高く、福利厚生が手厚い企業が多いことも大きな魅力です。

国税庁が発表している「民間給与実態統計調査」などを見ても、化学工業を含む製造業は、他業種と比較して平均給与が高い傾向にあります。特に大手化学メーカーでは、高い収益性を背景に、社員への還元が手厚いことで知られています。

給与水準が高い理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 高い専門性が求められる: 研究開発や生産技術など、高度な専門知識やスキルを持つ人材が必要不可欠であり、優秀な人材を確保するために高い報酬が設定されています。

- 装置産業としての安定性: 巨額の設備投資が必要な装置産業であるため、新規参入が難しく、既存企業が高いシェアを維持しやすい構造になっています。これにより、安定した収益基盤が築かれ、それが社員の待遇に反映されます。

また、福利厚生の充実ぶりも特筆すべき点です。歴史の長い大手企業が多く、社員が長期的に安心して働ける環境づくりに力を入れています。

- 住宅関連: 独身寮や社宅が完備されている企業が多く、若手社員の経済的負担を大きく軽減します。また、持ち家取得を支援する住宅手当や財形貯蓄制度なども充実している傾向があります。

- 家族手当・育児支援: 配偶者や子供に対する家族手当や、育児休業・時短勤務制度の利用しやすさなど、家庭と仕事の両立を支援する制度が整っています。

- その他: 保養所、スポーツ施設の利用補助、人間ドックの費用補助など、社員の健康やリフレッシュをサポートする制度も多岐にわたります。

このように、経済的な安定と充実したワークライフバランスを実現しやすい環境は、化学メーカーで長くキャリアを築いていきたいと考える人にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

③ グローバルに活躍できる可能性がある

多くの日本の大手化学メーカーは、国内市場だけでなく、積極的に海外展開を進めており、グローバルに活躍できるチャンスが豊富にあります。

化学製品の市場は、もはや一国に留まるものではありません。特に経済成長が著しいアジアや新興国では、インフラ整備や生活水準の向上に伴い、化学素材の需要が急増しています。こうした市場の成長を取り込むため、多くの企業が海外に生産拠点や販売・研究開発拠点を設置しています。

これにより、社員には様々な形でグローバルな経験を積む機会が生まれます。

- 海外赴任: 現地の生産拠点や販売会社の責任者、あるいは技術指導員として数年間海外に駐在し、現地のスタッフと共にビジネスを推進します。現地の文化や商習慣を肌で感じながら、経営的な視点や異文化マネジメント能力を養うことができます。

- 海外出張: 特定のプロジェクトや商談、技術的な打ち合わせ、国際学会への参加などのために、短期間海外へ出張します。世界の最先端の技術動向に触れたり、海外の顧客やパートナーと直接交渉したりする貴重な機会です。

- 国内での国際業務: 日本国内の拠点にいても、海外の拠点や顧客と日常的に英語でメールやテレビ会議を行う部署は少なくありません。語学力を活かし、日本からグローバルビジネスを動かす役割を担います。

もちろん、全ての社員に海外勤務の機会があるわけではありませんが、語学力に自信がある人や、異文化コミュニケーションに挑戦したいという意欲のある人にとっては、自分の能力を最大限に発揮できるフィールドが広がっています。世界を舞台に、スケールの大きな仕事に挑戦したいと考える人にとって、化学メーカーは非常にやりがいのある環境を提供してくれるでしょう。

化学メーカーで働く前に知るべき3つのこと

化学メーカーには多くの魅力がある一方で、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチを防ぐために、あらかじめ知っておくべき現実もあります。ここでは、特に重要な3つの点について解説します。

① 勤務地が地方になる可能性がある

化学メーカーで働く上で、最も現実的に考慮すべき点の一つが勤務地です。特に理系の技術職(研究、開発、生産技術など)を希望する場合、その可能性は高まります。

化学メーカーの主力である工場や研究所は、以下のような理由から、都心部ではなく地方や郊外、沿岸部の工業地帯に立地していることが非常に多いです。

- 広大な敷地の確保: 大規模な製造プラントや、安全性を確保した実験施設を建設するには、広大な土地が必要です。地価の高い都心部では、これを確保するのは困難です。

- 環境・安全への配慮: 化学物質を大量に扱うため、万が一の事故に備え、周辺の住環境への影響を最小限に抑える必要があります。そのため、工業専用地域や、人家から離れた場所に立地する傾向があります。

- 原材料・製品の輸送: 原材料(原油など)を輸入したり、製品を国内外に出荷したりするために、港湾に隣接した沿岸部にコンビナートを形成することが多くなります。

もちろん、本社機能や営業・マーケティング部門などは東京や大阪といった大都市にオフィスを構えている場合が多いです。しかし、キャリアパスの中で、工場の生産技術職を経験したり、研究所に異動したりすることは十分に考えられます。

「都会でのきらびやかな生活に憧れる」「常に最新のカルチャーに触れていたい」といった志向が強い人にとっては、地方勤務は大きなデメリットに感じられるかもしれません。一方で、「自然豊かな環境で落ち着いて暮らしたい」「満員電車での通勤は避けたい」「広い家に住みたい」と考える人にとっては、むしろメリットになる可能性もあります。

重要なのは、自分のライフプランや価値観と、企業が提示する勤務地の可能性を照らし合わせ、納得した上でキャリアを選択することです。

② BtoB企業が多く製品の知名度が低い

あなたが友人や家族に「〇〇(有名自動車メーカー)で働いているんだ」と言えば、すぐに理解してもらえるでしょう。しかし、「△△化学(業界では超優良企業)で働いているんだ」と言っても、「それ、何の会社?」という反応が返ってくることがほとんどです。

これは、化学メーカーの多くが、一般消費者に直接製品を販売するBtoC(Business to Consumer)ではなく、企業を顧客とするBtoB(Business to Business)ビジネスを主軸としているためです。

たとえ世界トップクラスのシェアを誇る高機能素材を作っていても、その名前が世に出ることは稀です。社会を根底から支える重要な仕事をしているにもかかわらず、その貢献が一般の人々には見えにくいのです。

この「知名度の低さ」は、人によってはモチベーションに影響する可能性があります。

- 「有名企業で働いている」というステータスを重視する人

- 自分の仕事の成果を、身近な人に分かりやすく伝えたいと考える人

上記のような人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

しかし、見方を変えれば、これは「知る人ぞ知る」プロフェッショナルな世界であることの証でもあります。世間的な知名度やブランドイメージではなく、業界内での技術力や信頼性、顧客からの評価こそが、企業の価値を決定づける世界です。この玄人好みの世界観に魅力を感じ、「縁の下の力持ち」であることに誇りを持てる人にとっては、全く問題にならないでしょう。

③ 研究開発の成果が出るまで時間がかかる

化学メーカーの競争力の源泉は、研究開発(R&D)にあります。しかし、その研究開発は、成果が出るまでに非常に長い年月を要するという特徴があります。

新しい物質の探索から始まり、基礎研究、応用研究、開発、工業化(量産技術の確立)を経て、ようやく一つの製品として世に出るまでには、10年以上の歳月がかかることも決して珍しくありません。その間には、数え切れないほどの失敗や試行錯誤があります。

これは、特に研究職や開発職を目指す人にとっては、覚悟しておくべき点です。

- 短期間で目に見える成果を出したい、次々と新しいプロジェクトを手掛けたい、というスピード感重視の人には、もどかしい環境に感じられるかもしれません。

- 自分が担当したテーマが、製品化される前にプロジェクト中止となることも日常茶飯事です。

しかし、これは同時に、一つのテーマに対して腰を据えてじっくりと取り組める環境であるとも言えます。目先の成果に一喜一憂するのではなく、長期的な視点に立って、粘り強く真理を探究していく。そのプロセスそのものに喜びを見出せる人にとっては、これ以上ないほど恵まれた環境です。

何年もかけた努力が実り、革新的な製品が生まれた時の達成感は、計り知れないものがあります。化学メーカーで働くには、こうした時間軸の長さを理解し、地道な努力を続けられる忍耐力と、長期的なビジョンを持つことが求められます。

化学メーカーの将来性は?

就職や転職を考える上で、その業界の将来性は誰もが気になるポイントです。化学産業は成熟産業と見なされることもありますが、社会の変化に対応し、新たな成長分野を切り拓くことで、今後も重要な役割を果たし続けると考えられています。

安定した市場と積極的な海外展開

化学製品は、現代社会を支えるあらゆる産業にとって必要不可欠な基盤素材です。そのため、化学製品に対する需要が完全になくなることは考えにくく、市場全体として非常に安定しているという強みがあります。景気の波によって需要が変動することはありますが、自動車産業やエレクトロニクス産業のように、特定の製品の売れ行きに将来が左右されるリスクは比較的小さいと言えます。

一方で、日本の国内市場は人口減少などにより、大きな成長は見込みにくい状況です。そこで、多くの化学メーカーは、経済成長が続くアジアや新興国市場へ積極的に事業を展開しています。現地のニーズに合わせた製品を開発・供給するため、海外に生産拠点や販売網を拡大しており、海外売上高比率が50%を超える企業も珍しくありません。

また、業界内での競争力を維持・強化するため、M&A(合併・買収)による事業の選択と集中も活発に行われています。これにより、企業は自社の強みを持つ事業領域に経営資源を集中させ、グローバル市場での競争力を高めています。このように、化学業界は安定した基盤を持ちつつも、常に変化し続けるダイナミックな側面も持ち合わせています。

機能性化学など新たな需要の高まり

化学メーカーの将来性を語る上で最も重要なキーワードが、「スペシャリティケミカル(機能性化学品)」へのシフトです。これは、汎用的な基礎化学品(コモディティケミカル)から、特定の機能に特化した高付加価値な製品へと事業の中心を移していく動きです。

そして、このスペシャリティケミカルの需要を牽引しているのが、「カーボンニュートラル」や「SDGs(持続可能な開発目標)」といった世界的な社会課題です。これらの課題解決に、化学の力が不可欠とされているのです。

- 環境・エネルギー分野:

- カーボンニュートラル: CO2を排出しない、あるいは排出したCO2を回収・利用・貯留(CCUS)する技術。省エネルギーに貢献する断熱材や軽量化素材。

- 再生可能エネルギー: 太陽電池や風力発電のブレード(羽根)に使われる高機能素材。

- 次世代電池: 電気自動車(EV)の航続距離や充電速度を左右する、リチウムイオン電池用の正極材、負極材、セパレーター、電解液。

- バイオマス化学: 植物などの再生可能な資源から作るバイオプラスチックやバイオ燃料。

- デジタル社会・ライフサイエンス分野:

- デジタルトランスフォーメーション(DX): ますます高性能化する半導体を作るための超高純度な材料や、次世代通信規格「5G/6G」に対応する低誘電率の基板材料。

- ライフサイエンス: 再生医療に使われる細胞培養の足場材、効果的に薬を患部に届けるドラッグデリバリーシステム(DDS)の基材、高機能な医療用デバイス。

さらに、こうした新素材の開発スピードを劇的に向上させる技術として、「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」の活用も進んでいます。MIとは、AI(人工知能)やシミュレーション技術を駆使して、膨大な実験データから最適な材料の構造や製造プロセスを予測する技術です。これにより、従来は研究者の経験と勘に頼っていた開発プロセスが大幅に効率化され、革新的な素材がより早く生まれることが期待されています。

このように、化学メーカーは社会課題解決のキープレイヤーとして、新たな需要を次々と創出しており、その将来性は非常に明るいと言えるでしょう。

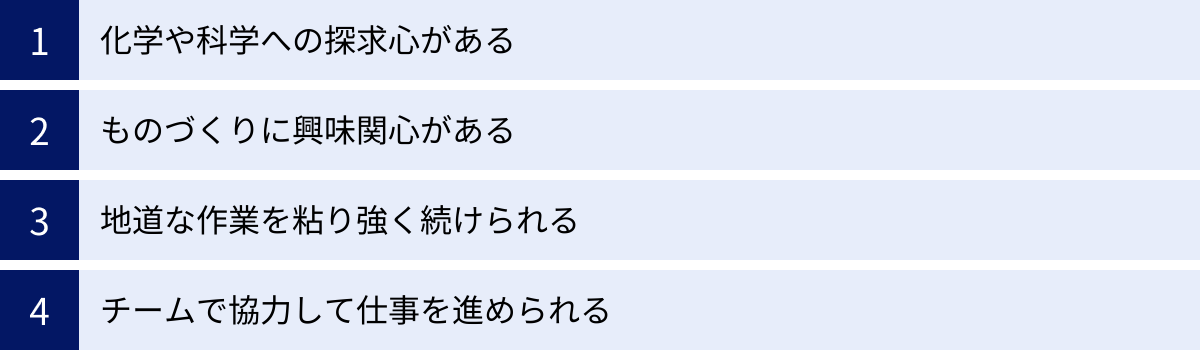

化学メーカーに向いている人の4つの特徴

化学メーカーは、多様な職種があるため、様々な個性を持つ人材が活躍できる業界です。しかし、その中でも特に「こんな人が向いている」と言える共通の特徴がいくつかあります。ここでは、代表的な4つの特徴を紹介します。

① 化学や科学への探求心がある人

これは、特に研究開発職を目指す人にとっては最も重要な資質です。化学メーカーの仕事の根源には、物質の変化や性質に対する深い興味と、「なぜそうなるのか?」を突き詰めようとする知的な探求心があります。

- 学生時代に化学の実験が好きだった。

- 新しい科学技術のニュースにワクワクする。

- 物事の原理原則を理解しないと気が済まない。

このようなタイプの人は、化学メーカーの仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。仕事は、日々の学習の連続です。最新の学術論文を読んだり、学会に参加して情報交換したりと、常に知識をアップデートし続ける姿勢が求められます。この学び続けるプロセスそのものを楽しめるかどうかが、長期的に活躍できるかを左右します。

② ものづくりに興味関心がある人

化学メーカーは、紛れもなく「ものづくり」の企業です。たとえ直接製品に触れる機会が少ない職種であっても、自社が生み出す「素材」が、最終的にどのような「製品」になり、どのように社会で役立っているのかをイメージできることが重要です。

- プラモデル作りやDIYが好き。

- 工場の製造ラインの映像などを見るのが好き。

- 一つの製品が、どのような部品や素材で出来上がっているのか気になる。

抽象的な化学式や理論だけでなく、それが具体的な形となって世の中に出ていくプロセス全体に興味を持てる人は、化学メーカーに向いています。研究職であれば「この技術をどんな製品に応用できるだろうか」と考え、営業職であれば「この素材を使えば、お客様の製品はもっと良くなるはずだ」と考える。こうした「ものづくり」への当事者意識が、仕事の質を高める原動力となります。

③ 地道な作業を粘り強く続けられる人

化学メーカーの仕事、特に技術系の職種は、華やかなイメージとは裏腹に、地道で泥臭い作業の繰り返しであることが少なくありません。

- 研究開発: 目的の性能が得られるまで、条件を少しずつ変えながら何百回、何千回と実験を繰り返す。膨大な実験データを整理し、分析し、考察する。

- 生産技術: 工場の安定稼働のために、日々の生産データを監視し、わずかな異常の兆候を見逃さない。地道な改善活動をコツコツと積み重ねて、生産効率を0.1%でも向上させる。

- 品質管理: 毎日同じ手順で、寸分の狂いなく製品の分析を行う。

こうした業務には、すぐに結果が出なくても諦めずに続けられる忍耐力と精神的な強さが不可欠です。「習熟と忍耐」という言葉がしっくりくるかもしれません。派手な成功を追い求めるよりも、一つのことにじっくりと腰を据えて取り組み、小さな改善を積み重ねていくことに喜びを感じられる人が、この業界では高く評価されます。

④ チームで協力して仕事を進められる人

「化学者は孤独に研究に没頭する」というイメージは、現代の化学メーカーには当てはまりません。一つの製品を世に送り出すまでには、非常に多くの部署や人々が関わります。

研究、開発、生産、品質保証、営業、マーケティングといった様々な専門性を持つメンバーが、それぞれの役割を果たし、情報を共有し、協力し合うことで、初めてプロジェクトは成功します。

- 自分の専門外の分野の人の意見にも、謙虚に耳を傾けられる。

- 自分の考えを、専門家でない人にも分かりやすく説明できる。

- 意見が対立した際に、感情的にならずに論理的な議論ができる。

- 部署間の調整役や、全体の潤滑油のような役割を担うことができる。

こうした協調性やコミュニケーション能力は、理系・文系を問わず、全ての職種で求められる重要なスキルです。個人の能力もさることながら、チームとして最大の成果を出すことを目指せる人が、化学メーカーで活躍できる人材です。

【2024年最新】化学メーカー大手優良企業ランキング

ここでは、客観的なデータに基づき、日本の大手化学メーカーを「売上高」「平均年収」「働きがい」という3つの切り口からランキング形式で紹介します。企業選びの参考情報としてご活用ください。

※各データは2024年6月時点の公開情報に基づいています。ランキングは企業の優劣を断定するものではなく、あくまで指標の一つとしてご覧ください。

売上高ランキング

企業の事業規模や業界内での存在感を示す売上高ランキングです。総合化学メーカーが上位を占める傾向にあります。

(参照:各社有価証券報告書、決算短信等)

| 順位 | 企業名 | 売上高(2024年3月期など直近通期) |

|---|---|---|

| 1 | 三菱ケミカルグループ | 4兆3,369億円 |

| 2 | 住友化学 | 2兆4,642億円 |

| 3 | 信越化学工業 | 2兆4,149億円 |

| 4 | 三井化学 | 1兆7,522億円 |

| 5 | 旭化成 | 2兆7,846億円 ※マテリアルセグメント以外も含む |

| 6 | 東ソー | 1兆110億円 |

| 7 | レゾナック・ホールディングス | 1兆2,888億円 |

| 8 | 富士フイルムホールディングス | 2兆9,609億円 ※マテリアルズセグメント以外も含む |

| 9 | 帝人 | 1兆145億円 |

| 10 | 東レ | 2兆4,859億円 ※機能化成品セグメント以外も含む |

| 11 | UBE | 7,610億円 |

| 12 | DIC | 1兆301億円 |

| 13 | ADEKA | 4,217億円 |

| 14 | カネカ | 8,206億円 |

| 15 | 日本ゼオン | 4,008億円 |

| 16 | JSR | 4,078億円 ※非上場化により最新データ取得が困難な場合あり |

| 17 | ダイセル | 5,602億円 |

| 18 | 日産化学 | 2,639億円 |

| 19 | 関西ペイント | 5,568億円 |

| 20 | 日本ペイントホールディングス | 1兆4,426億円 |

| 21 | クラレ | 7,654億円 |

| 22 | 日東電工 | 9,141億円 |

| 23 | デンカ | 4,281億円 |

| 24 | トクヤマ | 3,744億円 |

| 25 | 日本化薬 | 2,213億円 |

平均年収ランキング

社員の待遇の良さを示す指標の一つである平均年収ランキングです。高付加価値な製品を扱う企業や、収益性の高い企業が上位に入る傾向があります。

(参照:各社有価証券報告書)

| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|

| 1 | 三菱ケミカルグループ | 1,066万円 | 46.9歳 |

| 2 | 信越化学工業 | 957万円 | 43.1歳 |

| 3 | 日本酸素ホールディングス | 954万円 | 46.5歳 |

| 4 | 富士フイルムホールディングス | 1,057万円 | 47.9歳 |

| 5 | 三井化学 | 948万円 | 42.1歳 |

| 6 | 住友化学 | 919万円 | 40.9歳 |

| 7 | レゾナック・ホールディングス | 885万円 | 46.2歳 |

| 8 | 旭化成 | 903万円 | 42.1歳 |

| 9 | JSR | 827万円 | 44.1歳 |

| 10 | 日産化学 | 900万円 | 41.5歳 |

| 11 | DIC | 842万円 | 44.1歳 |

| 12 | 関西ペイント | 871万円 | 43.9歳 |

| 13 | 日本ペイントホールディングス | 868万円 | 43.1歳 |

| 14 | 日本ゼオン | 810万円 | 43.2歳 |

| 15 | エア・ウォーター | 794万円 | 44.0歳 |

| 16 | ダイセル | 828万円 | 43.5歳 |

| 17 | 日東電工 | 830万円 | 41.3歳 |

| 18 | ADEKA | 820万円 | 42.3歳 |

| 19 | 日本化薬 | 813万円 | 43.1歳 |

| 20 | クラレ | 785万円 | 43.2歳 |

| 21 | カネカ | 774万円 | 42.3歳 |

| 22 | 帝人 | 744万円 | 44.6歳 |

| 23 | 東ソー | 761万円 | 40.6歳 |

| 24 | UBE | 721万円 | 41.8歳 |

| 25 | デンカ | 711万円 | 41.6歳 |

働きがいランキング

社員・元社員の口コミを基にした「働きがい」のランキングです。給与や待遇だけでなく、社風、成長環境、ワークライフバランスなどが総合的に評価されています。

(参照:OpenWork「働きがいのある企業ランキング」化学、石油、ガラス、セラミック業界等)

| 順位 | 企業名 | 総合評価スコア |

|---|---|---|

| 1 | 信越化学工業 | 4.25 |

| 2 | 旭化成 | 4.13 |

| 3 | 富士フイルム | 4.12 |

| 4 | 東レ | 3.99 |

| 5 | 住友化学 | 3.94 |

| 6 | 三菱ケミカル | 3.86 |

| 7 | AGC | 3.85 |

| 8 | 三井化学 | 3.82 |

| 9 | クラレ | 3.79 |

| 10 | 日東電工 | 3.78 |

| 11 | ダイセル | 3.75 |

| 12 | JSR | 3.73 |

| 13 | レゾナック | 3.71 |

| 14 | カネカ | 3.65 |

| 15 | 日本ゼオン | 3.63 |

| 16 | DIC | 3.60 |

| 17 | 日産化学 | 3.58 |

| 18 | 帝人 | 3.55 |

| 19 | デンカ | 3.52 |

| 20 | 日本触媒 | 3.50 |

| 21 | トクヤマ | 3.48 |

| 22 | UBE | 3.45 |

| 23 | 東ソー | 3.42 |

| 24 | ADEKA | 3.40 |

| 25 | 日本化薬 | 3.38 |

化学メーカーへの就職・転職でよくある質問

ここでは、化学メーカーへの就職や転職を検討している方からよく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。

文系でも化学メーカーで働ける?

結論から言うと、全く問題なく働けます。 化学メーカーは理系のイメージが強いですが、企業活動は技術開発だけで成り立っているわけではありません。文系出身者が活躍できる職種は数多く存在します。

- 営業・マーケティング: 顧客との関係構築、市場分析、販売戦略の立案など、コミュニケーション能力や情報分析力が求められます。BtoB営業では、技術的な内容を理解し、顧客と社内の技術者との橋渡しをする役割が重要になります。

- 管理部門: 人事、総務、経理、法務、広報・IRなど、会社の組織運営を支える仕事は文系出身者が中心となって活躍しています。

- 購買・調達: 国内外から最適な原材料を安定的に、かつ適正な価格で調達する仕事です。交渉力や語学力が活かせます。

もちろん、化学製品を扱う以上、自社製品に関する基礎的な知識を学ぶ意欲は不可欠です。しかし、入社後の研修制度が充実している企業がほとんどですので、現時点で専門知識がなくても心配する必要はありません。文系ならではの論理的思考力やコミュニケーション能力は、組織の中で多様な専門家をつなぐ上で非常に重要なスキルとなります。

就職に有利な学部はある?

職種によって求められる専門性が異なるため、一概に「この学部が絶対有利」とは言えませんが、一般的には以下のような傾向があります。

- 理系職種(研究、開発など):

- 化学、応用化学、物質工学、材料科学: 最も親和性が高く、多くの企業で主要な採用ターゲットとなります。

- 化学工学: 生産技術やプロセス開発の分野で専門知識を直接活かせます。

- 物理、生物: 物理化学的なアプローチや、バイオテクノロジー関連の研究開発で活躍の場があります。

- 機械、電気・電子: プラントの設計や制御、メンテナンスを行う生産技術部門で非常に需要が高いです。

- 文系職種(営業、管理部門など):

- 特定の学部が有利ということはありません。法学部なら法務、経済・商学部なら経理やマーケティングなど、大学での学びを活かせる場面はありますが、それ以上に個人の資質やポテンシャルが重視される傾向にあります。

- 語学系の学部で高い語学力を身につけていれば、グローバルに事業展開する企業では大きな強みとなります。

新卒採用においては、学部名そのものよりも、大学で何を学び、どのような思考力を身につけたかを自分の言葉で説明できることが重要です。

転職で求められるスキルや経験は?

中途採用(転職)においては、即戦力としての活躍が期待されるため、より具体的なスキルや経験が求められます。

理系職種の場合

- 同業界からの転職: 最も親和性が高いパターンです。特定の製品分野(例:半導体材料、電池材料、高機能ポリマーなど)に関する研究開発や生産技術の経験は、高く評価されます。前職で培った専門知識や人脈を直接活かすことができます。

- 異業種(顧客側)からの転職: 例えば、自動車メーカーや電機メーカーで材料の選定や評価を行っていた経験も強みになります。顧客が何を求めているかを熟知しているため、より市場のニーズに合った製品開発を推進できる人材として期待されます。

- アカデミア(大学・研究機関)からの転職: ポスドクなどで培った高度な専門性が、企業の求める技術領域と完全に合致している場合、非常に魅力的な候補者となります。ただし、企業での研究開発は、納期やコスト、チームでの協業といった点でアカデミアとは異なるため、その環境への適応力も問われます。

文系職種の場合

- 同業界からの転職: 化学業界特有の商習慣や顧客ネットワークを既に持っていることは、特に営業職において大きなアドバンテージとなります。

- 異業種からの転職:

- BtoB営業の経験: 業界は違っても、法人顧客を相手にした課題解決型の営業経験は、化学メーカーの営業職で十分に活かせます。

- マーケティング経験: 他業界で培った市場分析やブランディング、デジタルマーケティングの知見は、新たな視点を持ち込む人材として歓迎されることがあります。

- 専門職の経験: M&Aや事業提携に関する法務・財務の経験、サプライチェーン・マネジメント(SCM)の経験など、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)は高く評価されます。

転職市場では、「これまでの経験を活かして、この会社で何を実現できるのか」を具体的に語れることが成功の鍵となります。

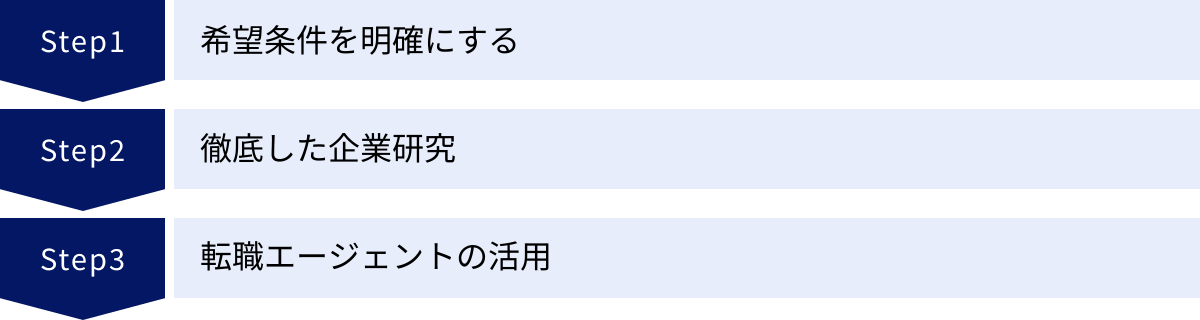

化学メーカーへの転職を成功させるポイント

化学メーカーへの転職は、専門性が高く、情報も限られているため、戦略的な準備が不可欠です。ここでは、転職を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

希望条件を明確にする

まず最初に行うべきは、自分自身のキャリアの棚卸しと、転職における希望条件の明確化です。これが曖昧なままだと、数多くの企業の中から自分に合った一社を見つけ出すことは困難です。

以下の点について、自問自答し、考えを整理してみましょう。

- 転職の動機: なぜ今の会社を辞めたいのか? なぜ化学メーカーに転職したいのか?(例:年収アップ、専門性を深めたい、社会貢献性の高い仕事がしたい、ワークライフバランスを改善したい)

- 興味のある分野: 総合化学、誘導品、電子材料、最終製品など、どの事業領域に魅力を感じるか? なぜその分野なのか?

- 希望する職種: これまでの経験を活かせる職種は何か? 新たに挑戦したい職種はあるか?

- 譲れない条件と妥協できる条件:

- MUST条件(絶対に譲れない): 最低希望年収、勤務地(エリア)、特定の職務内容など。

- WANT条件(できれば叶えたい): 企業規模、福利厚生、社風、海外勤務の可能性など。

この自己分析を徹底的に行うことで、応募する企業の軸が定まり、志望動機にも一貫性と説得力が生まれます。「何となく良さそう」ではなく、「自分のこの希望を叶えるために、この企業でなければならない」というレベルまで落とし込むことが理想です。

徹底した企業研究

希望条件が明確になったら、次に行うのはターゲットとなる企業の研究です。化学メーカーはBtoB企業が多く、外部から得られる情報が限られているため、表面的な情報だけでなく、深く掘り下げた調査が求められます。

- 公式サイト・IR情報: 最も信頼できる一次情報源です。事業内容はもちろんのこと、特に「中期経営計画」「統合報告書(アニュアルレポート)」「決算説明会資料」には必ず目を通しましょう。これらには、企業が今後どの事業分野に注力しようとしているのか、どのような技術開発を目指しているのかといった、将来の方向性が具体的に示されています。

- 技術論文・特許情報: 技術職への転職を希望する場合、企業の技術力を測る上で非常に重要です。応募先企業がどのような特許を出願しているか、どのような学術論文を発表しているかを調べることで、その企業の研究開発レベルや注力分野を客観的に把握できます。

- ニュースリリース・業界ニュース: 最近のM&Aの動向、新プラントの建設計画、新製品の発表など、企業の最新の動きを追いかけましょう。面接での話題にもなります。

これらの情報を基に、「自分のこれまでの経験やスキルが、この企業のどの事業戦略や技術開発に、どのように貢献できるのか」を具体的に言語化できるように準備することが、他の候補者との差別化につながります。

転職エージェントの活用

化学メーカーへの転職活動を効率的かつ効果的に進める上で、転職エージェントの活用は非常に有効な手段です。特に、化学業界や製造業に特化したエージェントの利用をおすすめします。

転職エージェントを活用するメリットは多岐にわたります。

- 非公開求人の紹介: 企業のウェブサイトなどには掲載されていない「非公開求人」を多数保有しています。これには、企業の重要ポジションや、競合に知られたくない新規事業の求人などが含まれており、応募の選択肢が大きく広がります。

- 専門的なキャリア相談: 業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたの経歴や希望をヒアリングした上で、客観的な視点から最適な求人を提案してくれます。自分では気づかなかったキャリアの可能性を提示してくれることもあります。

- 応募書類の添削・面接対策: 化学業界の採用担当者に響く職務経歴書の書き方や、面接でよく聞かれる質問、効果的な自己PRの方法など、プロの視点から具体的なアドバイスを受けられます。

- 企業とのやりとりの代行: 面接日程の調整や、自分からは聞きにくい年収・待遇の交渉などを代行してくれます。これにより、あなたは企業研究や面接対策に集中することができます。

もちろん、エージェントに任せきりにするのではなく、自分自身でも主体的に情報収集を行うことが大前提です。しかし、専門家のサポートを得ることで、転職活動の成功確率を格段に高めることができるでしょう。複数のエージェントに登録し、それぞれの強みや提案内容を比較しながら、信頼できるパートナーを見つけることをおすすめします。