製造業を取り巻く環境は、グローバルな競争の激化、顧客ニーズの多様化、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の波により、大きな変革期を迎えています。このような状況下で、従来の勘や経験に頼った営業活動だけでは、競争優位性を維持することが困難になりつつあります。そこで注目されているのが、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)の活用です。

SFAは、営業担当者の活動をデータ化・可視化し、組織全体の営業力を強化するための強力なツールです。しかし、「SFAという言葉は聞いたことがあるが、具体的に何ができるのかわからない」「自社に合ったツールをどう選べば良いのかわからない」といった悩みを抱える製造業の経営者や営業責任者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、SFAの基本的な知識から、製造業特有の課題を解決する導入メリット、そして自社に最適なツールを選ぶための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、製造業におすすめのSFAツール12選を厳選して紹介し、導入を成功させるための秘訣も詳しくお伝えします。

本記事を最後まで読むことで、貴社の営業課題を解決し、持続的な成長を実現するためのSFA活用の具体的なイメージを描けるようになります。

目次

SFAとは?営業活動を支援するシステム

SFAとは、Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)の略称で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。その名の通り、企業の営業部門における一連の活動をデータで管理し、自動化・効率化することで、営業の生産性向上を目的としたITツールです。

従来、営業活動に関する情報は、個々の営業担当者が持つ手帳やExcelファイル、あるいは頭の中に蓄積されていることが多く、組織全体で共有・活用することが困難でした。どの顧客に、いつ、誰が、どのようなアプローチをし、現在どのような状況にあるのかといった情報がブラックボックス化し、営業活動が属人化してしまう、これが多くの企業が抱える課題でした。

SFAは、こうした課題を解決するために開発されました。具体的には、以下のような営業プロセスにおける情報を一元的に管理・可視化します。

- 顧客情報: 企業名、部署、担当者、役職、連絡先などの基本情報。

- 案件情報: 商談の内容、対象製品・サービス、受注予定金額、受注確度、進捗状況(フェーズ)。

- 活動履歴: 顧客への訪問、電話、メール、提案などの履歴。

- スケジュール: 各営業担当者のアポイントやタスク。

これらの情報をSFAに集約することで、営業担当者個人はもちろん、マネージャーや経営層も、営業活動の全体像をリアルタイムで正確に把握できるようになります。

例えば、マネージャーは各担当者の活動状況や案件の進捗をSFAのダッシュボードで確認し、ボトルネックとなっている部分を特定して的確なアドバイスを送ることができます。また、失注した案件のデータを分析すれば、その原因を究明し、次の営業戦略に活かすことも可能です。

さらに、SFAは単なる情報管理ツールにとどまりません。日報や週報の作成を自動化したり、過去の成功事例を検索して類似案件の参考にしたり、売上予測を自動で算出したりと、営業担当者の煩雑な事務作業を削減し、顧客と向き合う本来の営業活動に集中できる時間を創出することにも貢献します。

近年、働き方改革やDX推進の流れの中で、業務効率化と生産性向上があらゆる業界で求められており、営業部門も例外ではありません。SFAは、勘や経験といった個人のスキルに依存しがちな営業活動を、データに基づいた科学的・組織的な活動へと変革するための基盤となるシステムと言えるでしょう。特に、顧客との関係が長期にわたり、複数の部門が関わることの多い製造業において、SFAの重要性はますます高まっています。

SFAとCRM・MAの違い

SFAを検討する際、しばしば混同されがちなツールに「CRM」と「MA」があります。これらはそれぞれ異なる目的と役割を持っており、その違いを理解することが、自社に最適なツールを選ぶための第一歩となります。ここでは、SFA、CRM、MAのそれぞれの特徴と役割分担を明確に解説します。

| ツール | SFA(営業支援システム) | CRM(顧客関係管理) | MA(マーケティング自動化) |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 営業活動の効率化、案件管理の強化、営業プロセスの標準化 | 顧客との良好な関係構築・維持、顧客満足度・LTVの向上 | 見込み客(リード)の獲得と育成、マーケティング活動の自動化 |

| 主な利用者 | 営業担当者、営業マネージャー | 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど全社 | マーケティング担当者 |

| 管理対象 | 案件・商談、営業活動履歴、予実 | 顧客情報(属性、購買履歴、問い合わせ履歴など) | 見込み客(リード)情報、Web行動履歴、メール開封履歴など |

| 主な機能 | 案件管理、活動管理、予実管理、日報作成、レポート | 顧客情報管理、メール配信、問い合わせ管理、アンケート | リード管理、スコアリング、シナリオ設定、メールマーケティング |

| 対象フェーズ | 商談化〜受注 | 初回接点〜受注後・リピート | リード獲得〜商談化 |

SFA(営業支援システム)

SFAの主な目的は、営業部門の活動を効率化し、商談が始まってから受注に至るまでのプロセスを管理・強化することです。言い換えれば、「営業担当者がいかにして案件を前に進め、成約に結びつけるか」を支援することに特化しています。

そのため、機能も案件の進捗状況を管理する「案件管理」、日々の営業活動を記録する「活動管理」、売上目標と実績を比較する「予実管理」などが中心となります。主な利用者は営業担当者やその活動を管理するマネージャーです。SFAは、「個々の商談」に焦点を当て、営業パイプラインを最適化するためのツールと位置づけられます。

CRM(顧客関係管理システム)

CRM(Customer Relationship Management)は、その名の通り「顧客との関係」を管理し、長期的に良好な関係を築くことを目的としています。顧客情報を全社で一元管理し、マーケティング、営業、カスタマーサポートといったあらゆる部門がその情報を活用することで、一貫性のある質の高い顧客対応を実現し、顧客満足度やLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化を目指します。

SFAが「商談」という”点”の管理に重点を置くのに対し、CRMは初回接点から購入、アフターフォロー、リピート購入まで、顧客との関わり全体を”線”で捉える点が特徴です。そのため、顧客の基本情報だけでなく、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、クレーム対応履歴など、あらゆる接点の情報が蓄積されます。利用者は営業部門に限定されず、顧客と接点を持つ全部門が対象となります。

MA(マーケティング自動化ツール)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化・効率化し、見込み客(リード)を獲得・育成することを主な目的とします。Webサイトからの問い合わせや資料ダウンロード、展示会などで獲得したリードに対し、その興味・関心度合いに応じてメールを自動配信したり、Webサイト上の行動を追跡したりすることで、購買意欲を高めていきます。

そして、一定の基準(スコア)に達した、確度の高い「ホットリード」を営業部門に引き渡す役割を担います。MAは、主に「リード獲得から商談化まで」のフェーズを担当し、営業活動の前段階を支援するツールです。

これら3つのツールは、それぞれ役割が異なりますが、連携させることで大きな相乗効果を生み出します。MAで育成した質の高いリードをSFAに連携し、営業担当者が効率的にアプローチ。SFAで管理された商談が成約すれば、その顧客情報がCRMに蓄積され、カスタマーサポート部門が手厚いフォローを行う。そして、CRMの顧客情報を元に、マーケティング部門がMAを活用してアップセルやクロスセルの施策を展開する、といったように、顧客獲得から関係維持までの一連のプロセスをシームレスに繋ぐことが可能になります。

製造業でSFAが求められる背景と課題

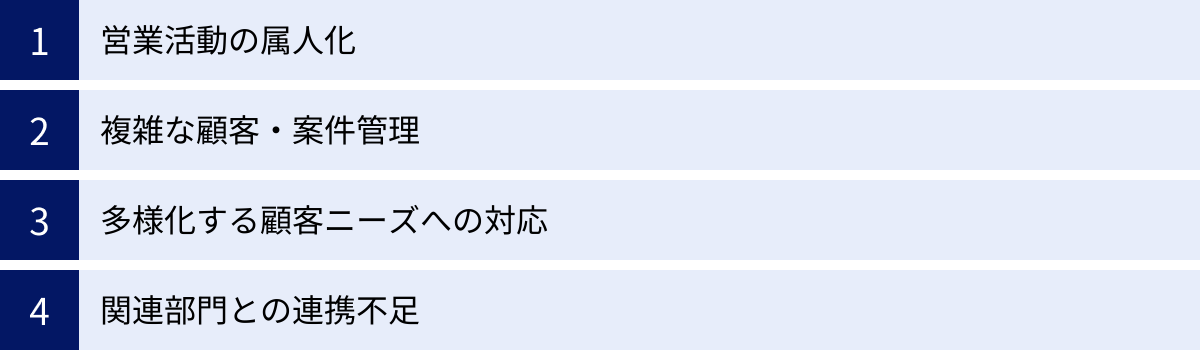

多くの業界でSFAの導入が進んでいますが、特に製造業においてその必要性が高まっています。それは、製造業が抱える特有の課題と、SFAが持つ機能が密接に関連しているからです。ここでは、製造業でSFAが求められる背景にある4つの主要な課題について掘り下げていきます。

営業活動の属人化

製造業の営業は、製品に関する深い技術的知識や、長年の経験から培われた顧客との信頼関係が求められることが多く、特定の優秀な営業担当者に成果が依存しがちです。これにより、「営業活動の属人化」という根深い課題が生まれます。

担当者それぞれが独自の方法で顧客情報や商談の進捗を管理しているため、組織としてノウハウが蓄積されません。例えば、エース級の営業担当者が退職や異動になった場合、その人が持っていた重要な顧客情報や商談の経緯が失われ、後任者への引き継ぎがスムーズに進まず、最悪の場合、失注や顧客離れに繋がるリスクがあります。

また、マネージャーも部下の活動状況を正確に把握できないため、適切なアドバイスやサポートが困難になります。結果として、営業チーム全体のスキルが底上げされず、組織としての営業力が伸び悩む原因となります。SFAを導入することで、すべての営業活動や顧客情報をプラットフォーム上に集約し、組織の共有財産として蓄積・活用する体制を築くことができます。

複雑な顧客・案件管理

製造業の商材は、部品、素材、工作機械、プラント設備など多岐にわたり、顧客の要望に応じたカスタマイズや複雑な仕様検討が必要となるケースが少なくありません。そのため、一つの案件が受注に至るまでのリードタイムが数ヶ月から数年に及ぶことも珍しくありません。

また、BtoB取引が中心であり、購買プロセスには設計、開発、購買、品質保証、経営層など、顧客企業内の複数の部門や担当者が関わってきます。さらに、代理店や販売店を経由する商流も多く、関係者はさらに複雑化します。

こうした長期にわたる複雑な案件を、Excelや個人の記憶だけで管理するには限界があります。「誰がキーパーソンで、誰にいつ何を提案したのか」「競合の動きはどうなっているのか」「次のアクションは何か」といった情報が錯綜し、対応の漏れや遅れが発生しがちです。SFAを活用すれば、顧客組織内の関係者や商談のフェーズ、タスクなどを時系列で可視化し、複雑な案件でも全体像を把握しながら戦略的に進めることが可能になります。

多様化する顧客ニーズへの対応

かつては「良いモノを作れば売れる」時代でしたが、技術のコモディティ化が進んだ現在では、製品の品質や性能だけで差別化を図ることが難しくなっています。顧客は単に製品を購入するだけでなく、その製品を使って自社の課題をどう解決できるか、という「ソリューション」や「付加価値」を求めるようになっています。

例えば、ある工作機械を導入する顧客は、機械そのものだけでなく、生産性向上に向けたコンサルティングや、導入後の保守・メンテナンス体制、オペレーターのトレーニングなども含めて総合的に評価します。

このような多様化・高度化するニーズに的確に応えるためには、顧客の事業内容や課題、過去の取引履歴などを深く理解し、それに合わせた提案を行う必要があります。SFAに蓄積された顧客データを分析することで、「この顧客は過去に納期の問題を重視していた」「この業界の顧客はコスト削減に関心が高い」といったインサイトを得て、顧客一人ひとりに響く提案を組み立てることができるようになります。

関連部門との連携不足

製造業の営業活動は、営業部門だけで完結するものではありません。顧客から技術的な質問があれば開発・設計部門に確認し、特注品の納期を回答するためには製造・生産管理部門との調整が必要です。また、導入後のトラブル対応では、品質保証やカスタマーサポート部門との連携が不可欠です。

しかし、多くの企業では部門間の壁が高く、情報共有がスムーズに行われていないのが実情です。営業担当者が顧客から得た重要な要望やクレームが関連部門に伝わらず、製品改善やサービス向上に活かされない。あるいは、各部門が個別に顧客対応を行い、情報が分断されているため、会社として一貫性のない対応をしてしまい、顧客の不信感を招くといった問題が発生します。

SFAを情報共有のハブとして活用することで、営業担当者が入力した顧客の声を、関連部門の担当者がリアルタイムで閲覧・共有できるようになります。これにより、部門の垣根を越えた迅速な課題解決や、顧客起点の製品開発・サービス改善が促進され、全社一丸となって顧客に対応する「One to Oneマーケティング」の実現に繋がります。

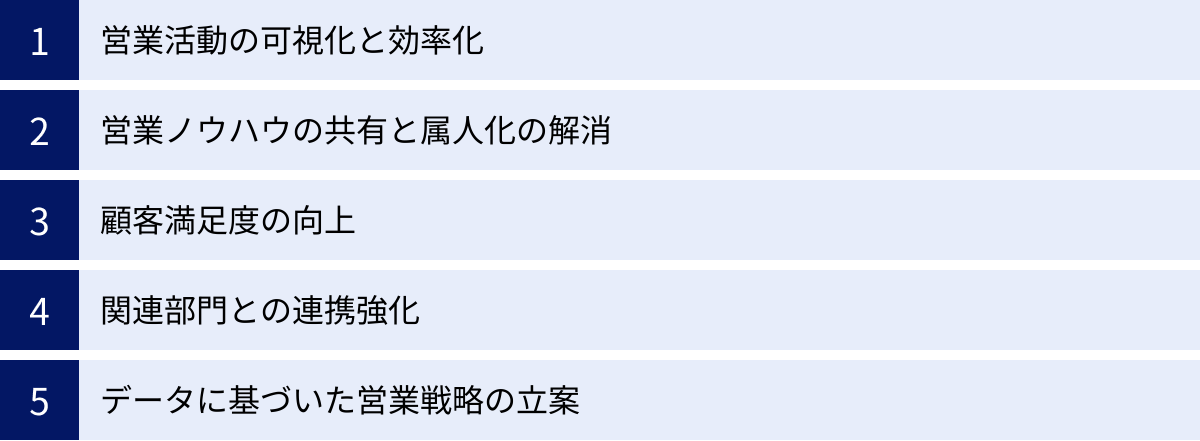

製造業がSFAを導入する5つのメリット

製造業が抱える特有の課題に対し、SFAはどのような解決策をもたらすのでしょうか。ここでは、SFAを導入することで得られる具体的な5つのメリットについて、詳しく解説していきます。これらのメリットを理解することで、SFA導入が自社の成長にどう貢献するのかを具体的にイメージできるようになります。

① 営業活動の可視化と効率化

SFA導入の最も直接的なメリットは、営業活動の「見える化」です。各営業担当者が「いつ」「どの顧客に」「どのようなアプローチをし」「商談がどの段階にあるのか」といった情報がリアルタイムでSFAに集約されます。

これにより、マネージャーは部下一人ひとりの活動状況や案件の進捗をダッシュボードなどで一目で把握でき、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた的確なマネジメントが可能になります。例えば、ある担当者の案件が特定のフェーズで滞留していることが分かれば、すぐにフォローに入り、具体的なアドバイスを送ることができます。また、活動量が不足している担当者には、行動を促すための指導ができます。

担当者自身にとっても、日報や週報の作成といった報告業務の負担が大幅に軽減されるというメリットがあります。SFAに日々の活動を入力すれば、それが自動的にレポートとして集計されるため、報告書作成のために残業する必要がなくなります。こうして生まれた時間を、顧客との対話や提案内容の検討といった、より付加価値の高いコア業務に充てることができ、営業活動全体の効率化と生産性向上に直結します。

② 営業ノウハウの共有と属人化の解消

属人化は、製造業の営業部門における長年の課題です。SFAは、この課題を解決するための強力な武器となります。

SFAには、成功した商談のプロセス、顧客への提案資料、効果的だったトークスクリプトなど、ハイパフォーマー(優秀な営業担当者)のノウハウが具体的な活動履歴として蓄積されていきます。これらの情報は、単なる成功事例としてだけでなく、組織全体が参考にできる「生きた教科書」となります。

新人の営業担当者は、過去の類似案件をSFAで検索し、先輩たちがどのようにして受注に至ったのかを学ぶことができます。これにより、OJT(On-the-Job Training)の効果が向上し、早期の戦力化が期待できます。また、中堅の担当者も、他のメンバーの成功事例から新たな気づきを得て、自身の営業スタイルを改善していくことができます。

このように、個人の暗黙知であった営業ノウハウを、組織の形式知へと転換し、チーム全体の営業スキルを底上げすることができるのです。担当者の退職や異動があっても、SFAに詳細な引き継ぎ情報が残っているため、顧客対応の質を落とすことなく、スムーズに業務を引き継ぐことが可能になります。

③ 顧客満足度の向上

顧客満足度は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。SFAは、顧客との関係を深化させ、満足度を高める上でも重要な役割を果たします。

SFAには、顧客の基本情報に加え、過去の取引履歴、問い合わせ内容、商談の経緯、担当者の趣味嗜好といった、あらゆる情報が一元管理されています。営業担当者は、顧客を訪問する前にSFAでこれらの情報を確認することで、顧客の状況を深く理解した上で対話に臨むことができます。

例えば、「前回、〇〇という課題についてお話しされていましたが、その後の進捗はいかがですか?」といったように、過去のやり取りを踏まえたコミュニケーションは、顧客に「自分のことをよく理解してくれている」という安心感と信頼感を与えます。

また、担当者が変更になった場合でも、後任者はSFAを見ればこれまでの経緯をすべて把握できるため、顧客に同じ説明を何度も求める必要がありません。会社として一貫性のある、質の高い対応を継続できることは、顧客との長期的な信頼関係を構築する上で極めて重要です。

④ 関連部門との連携強化

前述の通り、製造業のビジネスは営業部門だけで完結しません。SFAを情報共有のプラットフォームとして活用することで、部門間のサイロ化(孤立化)を解消し、スムーズな連携を促進します。

例えば、営業担当者が顧客から受けた製品改善に関する要望やクレームをSFAに入力すれば、開発部門や品質保証部門の担当者がその情報をリアルタイムで確認できます。これにより、顧客の声を迅速に製品開発や品質向上に反映させる「VOC(Voice of Customer)活動」が活性化します。

逆に、技術部門が新製品に関する技術情報をSFAにアップロードすれば、営業担当者は外出先からスマートフォンでその情報を確認し、顧客への提案にすぐに活かすことができます。また、製造部門はSFAの受注予測データを参考に生産計画を立てることで、在庫の最適化や納期の短縮に繋げることも可能です。

このように、SFAをハブとして全社が顧客情報を共有し、一体となって顧客に対応する体制を構築することで、対応スピードと品質が向上し、企業全体の競争力強化に繋がります。

⑤ データに基づいた営業戦略の立案

SFAがもたらす最大の変革は、営業活動を「KKD(勘・経験・度胸)」から「データドリブン」へと進化させることです。SFAに蓄積された膨大なデータを分析することで、これまで見えなかった多くのインサイトを得ることができます。

例えば、受注した案件と失注した案件を比較分析すれば、受注に繋がりやすい顧客の属性や、効果的なアプローチ方法、勝敗を分ける重要な要因などを特定できます。この分析結果に基づき、営業プロセスを見直したり、ターゲット顧客を再設定したりすることで、営業活動の精度を高めることができます。

また、各営業担当者の活動量や案件の進捗状況から、精度の高い売上予測(フォーキャスティング)を立てることも可能です。これにより、経営層は的確な経営判断を下すことができ、リソースの最適な配分が可能になります。

データという客観的な根拠に基づいて営業戦略を立案・実行し、その結果を再びデータで評価して改善していく。このPDCAサイクルを高速で回すことで、営業組織は継続的に成長していくことができるのです。

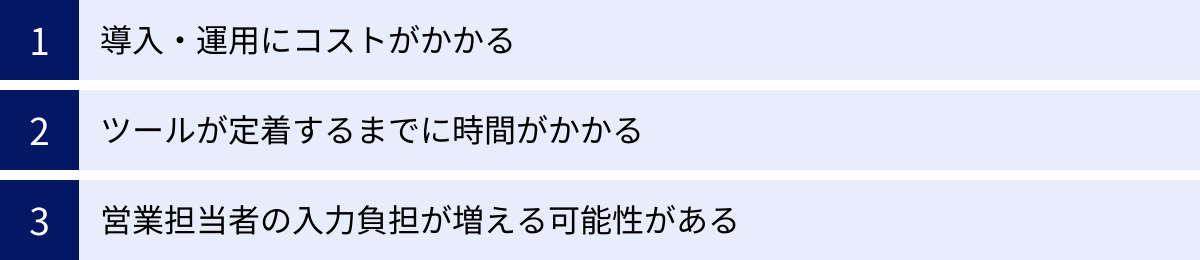

SFA導入のデメリットと注意点

SFAは多くのメリットをもたらす強力なツールですが、導入すれば自動的に成果が出る魔法の杖ではありません。導入を成功させるためには、事前にデメリットや注意点を十分に理解し、対策を講じておくことが不可欠です。ここでは、SFA導入時に直面しがちな3つの課題について解説します。

導入・運用にコストがかかる

SFAの導入には、当然ながらコストが発生します。コストは大きく分けて、導入時にかかる「初期費用」と、継続的に発生する「月額(または年額)のライセンス費用」があります。

初期費用には、システムの基本設定やデータ移行、既存システムとの連携開発などにかかる費用が含まれます。月額ライセンス費用は、利用するユーザー数や機能の範囲によって変動するのが一般的です。特に、クラウド型SFAの場合は、ユーザー数に応じた課金体系が多く、利用者が増えればその分ランニングコストも増加します。

また、見落としがちなのが、導入後のカスタマイズや運用サポートにかかる費用です。自社の業務プロセスに合わせてシステムを改修したり、ベンダーのサポートを受けたりする場合には、追加の費用が発生することがあります。

これらのコストは、企業にとって決して小さくない投資です。そのため、導入前には「SFA導入によってどれだけの売上向上やコスト削減が見込めるのか」という費用対効果(ROI)を慎重に試算する必要があります。複数のベンダーから見積もりを取り、機能とコストのバランスを比較検討することが重要です。

ツールが定着するまでに時間がかかる

新しいシステムを導入する際には、現場からの抵抗がつきものです。特に、長年慣れ親しんだ方法で業務を行ってきた営業担当者にとっては、SFAの導入が「仕事を増やされる」「管理・監視される」といったネガティブなイメージに繋がりやすい傾向があります。

「日々の活動を細かく入力するのが面倒だ」「Excelの方が使い慣れていて早い」といった声が上がり、SFAがなかなか使われない、いわゆる「形骸化」に陥ってしまうケースは少なくありません。SFAは、データが入力されて初めて価値を生むツールです。誰も使わなければ、高価なIT資産を導入しただけで終わってしまいます。

ツールを定着させるためには、導入前に「なぜSFAを導入するのか」という目的を経営層から現場まで全員で共有し、納得感を得ることが不可欠です。また、導入後も継続的なトレーニングや勉強会を実施したり、入力方法に関するマニュアルを整備したりといった地道な活動が求められます。SFAの活用度が高いチームや個人を表彰するなど、ポジティブな動機付けも有効です。ツールの定着には数ヶ月から半年以上の期間がかかることを見越して、粘り強く取り組む姿勢が重要です。

営業担当者の入力負担が増える可能性がある

SFA定着の最大の障壁となりうるのが、「入力の手間」です。営業担当者は、日々の顧客対応や提案書作成などで多忙を極めており、そこにSFAへの入力作業が加わることで、業務負担が増加することを懸念します。

もし、入力項目が多すぎたり、入力画面が複雑で分かりにくかったりすると、入力作業そのものが目的化してしまい、本来の営業活動の時間を圧迫しかねません。これでは本末転倒です。

この問題を回避するためには、いくつかの対策が考えられます。まず、入力項目を「本当に必要なもの」だけに絞り込むことが重要です。導入目的を達成するために不可欠なデータは何かを吟味し、最初はスモールスタートで始めるのが良いでしょう。

また、入力作業を効率化する機能を備えたSFAを選ぶことも有効です。例えば、スマートフォンの音声入力で活動報告ができたり、名刺をスキャンするだけで顧客情報が自動登録されたり、カレンダーやメールと連携して活動が自動で記録されたりする機能があれば、入力の負担を大幅に軽減できます。

最も大切なのは、「SFAに入力することが、管理者のためだけでなく、入力する営業担当者自身のメリットにも繋がる」という文化を醸成することです。例えば、「SFAに案件情報を入力すれば、面倒な売上予測会議の資料作成が不要になる」「過去の事例を参考にできるため、提案書作成の時間が短縮できる」といった成功体験を積み重ねてもらうことが、自発的な入力を促す鍵となります。

SFAの主な機能

SFAツールには様々なものがありますが、その多くに共通して搭載されている基本的な機能が存在します。これらの主要な機能を理解することで、SFAが具体的にどのように営業活動を支援するのかをイメージしやすくなります。ここでは、代表的な4つの機能について解説します。

| 機能分類 | 主な機能内容 |

|---|---|

| 顧客管理機能 | 顧客の基本情報(企業名、住所、担当者など)、過去の取引履歴、対応履歴などを一元管理する。 |

| 案件・商談管理機能 | 商談ごとの進捗状況、受注確度、予定金額、関連する活動などをフェーズごとに管理する。 |

| 活動履歴管理機能 | 営業担当者の日々の活動(訪問、電話、メールなど)を時系列で記録・共有する。 |

| 予実管理・分析レポート機能 | 売上目標(予算)と実績を比較・分析し、レポートやグラフとして可視化する。 |

顧客管理機能

顧客管理機能は、SFAの最も基本的な機能であり、すべての営業活動の土台となるものです。顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理し、社内の誰もが同じ情報にアクセスできるようにします。

具体的には、以下のような情報が管理対象となります。

- 企業情報: 会社名、所在地、業種、資本金、WebサイトURLなど。

- 担当者情報: 氏名、部署、役職、連絡先(電話番号、メールアドレス)など。

- 対応履歴: 過去の商談履歴、問い合わせ内容、クレーム履歴など。

- 取引履歴: 過去に購入した製品やサービス、契約内容など。

これらの情報がSFAに集約されていることで、営業担当者は顧客訪問前に最新の状況をすぐに確認できます。また、担当者が不在の場合でも、他の社員がSFAを見れば顧客からの問い合わせに的確に対応できます。名刺管理ツールと連携して、名刺をスキャンするだけで顧客情報が自動で登録される機能を持つSFAも多く、データ入力の手間を省き、情報の正確性を高めるのに役立ちます。

案件・商談管理機能

案件・商談管理機能は、営業プロセスの可視化と標準化を実現するための中心的な機能です。引き合いが発生してから受注(あるいは失注)に至るまでの一連の流れを、個別の案件ごとに管理します。

一般的には、「アプローチ」「初回訪問」「ヒアリング」「提案」「クロージング」といったように、営業プロセスを複数の「フェーズ(段階)」に分けて管理します。各案件が現在どのフェーズにあるのか、次のアクションは何か、受注の確度はどれくらいか、受注予定日はいつか、といった情報をリアルタイムで更新・共有します。

これにより、マネージャーは「パイプライン管理」が可能になります。パイプラインとは、進行中の全案件をフェーズごとに一覧にしたもので、これを見ることで「どのフェーズにどれくらいの案件があるのか」「どのフェーズで案件が滞留しやすいのか」といった営業活動全体の状況を俯瞰的に把握できます。この情報に基づき、目標達成に向けた戦略を立てたり、ボトルネックとなっているプロセスを改善したりすることができます。

活動履歴管理機能

活動履歴管理機能は、日々の営業活動を記録し、チーム内で共有するための機能です。一般的に「日報」や「活動報告」と呼ばれる業務をSFA上で行います。

- 訪問記録: いつ、どの顧客を訪問し、誰と会い、どのような話をしたか。

- 電話・メール履歴: 顧客との電話やメールでのやり取りの内容。

- タスク管理: 次回のアポイント設定、見積書作成、資料送付などのToDoリスト。

これらの活動履歴をSFAに入力することで、担当者個人の活動が可視化されるだけでなく、チーム全体で顧客へのアプローチ状況を共有できます。例えば、Aさんが担当顧客のキーパーソンとの面会に苦戦している場合、Bさんが過去にそのキーパーソンと接点があったことがSFAの履歴から分かれば、協力してアプローチするといったチームプレーが可能になります。

また、活動履歴と案件の進捗を紐づけて分析することで、「受注に至る案件は、平均して何回の訪問が行われているか」「失注案件に共通する活動パターンは何か」といった、営業プロセスの改善に繋がる貴重なインサイトを得ることもできます。

予実管理・分析レポート機能

予実管理・分析レポート機能は、SFAに蓄積されたデータを集計・分析し、営業活動の成果を可視化するための機能です。営業担当者個人、チーム、事業部単位での売上目標(予算)と実績をリアルタイムで比較し、達成率などをグラフや表で分かりやすく表示します。

これにより、目標達成に向けた進捗状況を常に把握し、目標とのギャップが大きい場合には早期に対策を打つことができます。また、SFAの案件情報(受注確度や予定金額など)を元に、将来の売上を着地見込みとして予測する「フォーキャスティング機能」も重要です。これにより、経営層は精度の高い情報に基づいて経営戦略を立てることができます。

さらに、多くのSFAには、様々な切り口でデータを分析できるレポート機能が搭載されています。

- 受注・失注分析: 受注/失注の理由、競合情報などを分析し、勝因・敗因を明らかにする。

- 担当者別分析: 担当者ごとの売上、案件数、活動量などを比較し、パフォーマンスを評価する。

- 製品・サービス別分析: どの製品・サービスが売れているのか、利益率が高いのかを分析する。

これらの分析レポートを活用することで、勘や経験に頼らない、データに基づいた客観的な意思決定が可能になります。

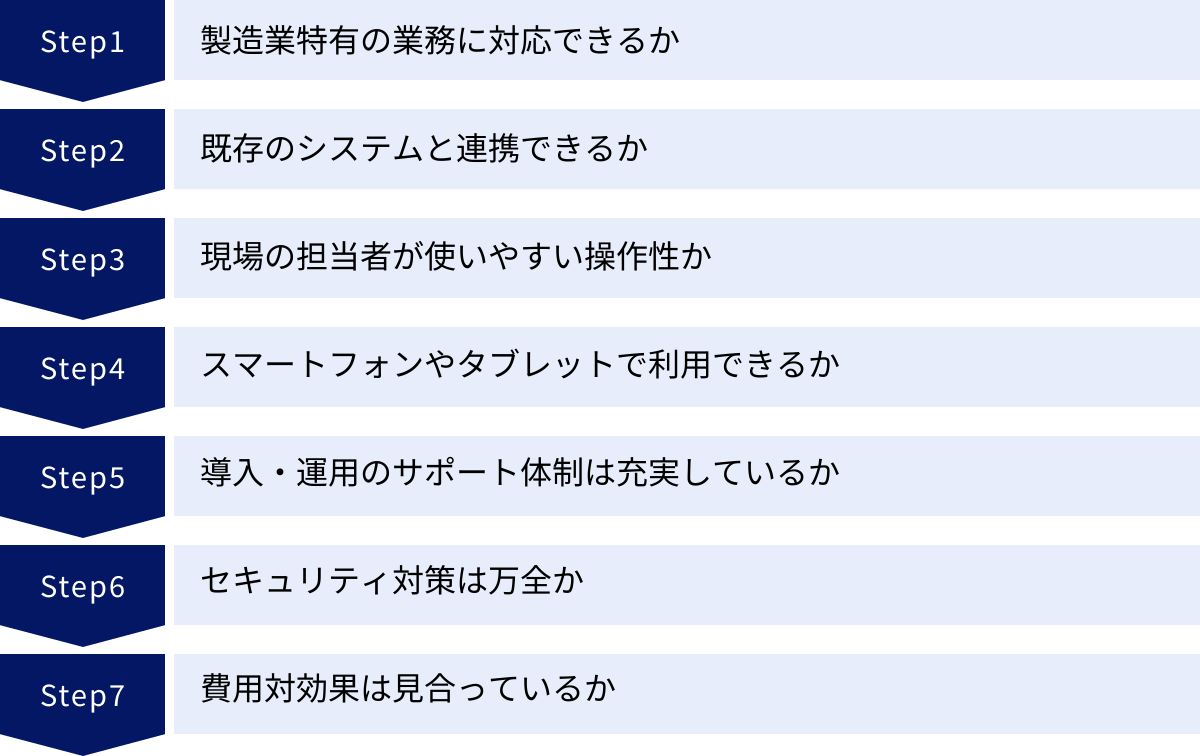

製造業向けSFAの選び方7つのポイント

SFA導入の成否は、自社の課題や業務プロセスに合ったツールを選べるかどうかにかかっています。特に製造業は、他業種とは異なる特有の要件があるため、慎重な選定が必要です。ここでは、製造業の企業がSFAを選ぶ際にチェックすべき7つの重要なポイントを解説します。

① 製造業特有の業務に対応できるか

第一に、自社の業務フローにツールが適合するかどうかを確認する必要があります。製造業には、以下のような特有の業務が存在します。

- 代理店・販売店管理: 直販だけでなく、代理店を経由した販売チャネルを持つ場合、代理店ごとの売上や案件を管理できる機能が必要です。代理店との情報共有を円滑にするポータル機能などがあるとさらに便利です。

- BOM(部品表)管理や製品構成管理: 顧客の要望に応じて製品をカスタマイズする場合、複雑な製品構成や部品情報を案件と紐づけて管理できると、見積作成や製造部門との連携がスムーズになります。

- 長期的な案件管理: リードタイムが数年に及ぶこともある製造業の案件では、長期的な視点で進捗を追跡し、関係者や過去の経緯を分かりやすく管理できる機能が求められます。

- 保守・メンテナンス管理: 製品を納入した後のアフターサービスやメンテナンス契約を管理し、次のリプレイス提案に繋げるための機能も重要です。

標準機能で対応できない場合でも、カスタマイズによって柔軟に対応できるかどうか、その際の費用や開発期間も事前に確認しておきましょう。

② 既存のシステムと連携できるか

SFAは単体で利用するよりも、社内の他のシステムと連携させることで、その価値を最大限に発揮します。製造業では、以下のようなシステムが利用されていることが多く、これらとの連携性は非常に重要な選定ポイントとなります。

- ERP(統合基幹業務システム): 受注情報や顧客情報をERPの販売管理・生産管理システムと連携させることで、データの二重入力を防ぎ、見積から受注、生産、出荷、請求までの一連のプロセスをシームレスに繋ぐことができます。

- CAD(設計支援ツール)/PDM(製品データ管理)/PLM(製品ライフサイクル管理): 設計部門が作成した図面や技術情報をSFAと連携できれば、営業担当者が顧客への提案時に正確な情報を提供できます。

- MA(マーケティングオートメーション): MAで獲得・育成した見込み客の情報をSFAに自動で連携し、営業担当者がスムーズにフォローアップできる体制を構築できます。

- 名刺管理ツール: 交換した名刺をスキャンするだけで、SFAに顧客情報として自動登録される連携は、入力の手間を大幅に削減します。

API(Application Programming Interface)が公開されているか、あるいは特定のシステムとの連携実績が豊富かなどを確認し、データ連携がスムーズに行えるツールを選びましょう。

③ 現場の担当者が使いやすい操作性か

どんなに高機能なSFAでも、実際に利用する現場の営業担当者にとって使いにくければ、定着せずに形骸化してしまいます。シンプルで直感的に操作できるインターフェースであることは、SFA選定における絶対条件の一つです。

- 画面の見やすさ: ダッシュボードやレポートが見やすく、知りたい情報にすぐにたどり着けるか。

- 入力のしやすさ: 入力項目が多すぎず、プルダウン選択や自動入力補助など、入力を支援する機能が充実しているか。

- 動作の軽快さ: 画面遷移やデータ読み込みがスムーズで、ストレスなく操作できるか。

選定の際には、情報システム部門や経営層だけで判断するのではなく、必ず現場の営業担当者にもデモンストレーションに参加してもらったり、無料トライアルで実際に触ってもらったりすることが不可欠です。現場の意見を尊重し、最も多くの担当者が「これなら使えそう」と感じるツールを選ぶことが、導入成功の鍵となります。

④ スマートフォンやタブレットで利用できるか

営業担当者は、社内にいる時間よりも外出している時間の方が長いことがほとんどです。そのため、社外からでも手軽にSFAにアクセスできるかどうかは、業務効率を大きく左右します。

スマートフォンやタブレット専用のアプリが提供されており、移動中や顧客訪問の合間などのスキマ時間に、以下のような操作ができるかを確認しましょう。

- 活動報告の入力: 音声入力や写真添付機能など、簡単に入力できる工夫があるか。

- 顧客情報や案件情報の確認: 次に訪問する顧客の過去の履歴をその場で確認できるか。

- スケジュールの確認・登録: 自分のスケジュールはもちろん、チームメンバーの予定も確認できるか。

- オフライン機能: 電波の届きにくい場所でも情報を入力・閲覧でき、オンラインになった際に同期されるか。

モバイル対応は、日報作成のためだけに帰社するといった非効率をなくし、営業担当者の生産性を向上させるために必須の要件です。

⑤ 導入・運用のサポート体制は充実しているか

SFAは導入して終わりではなく、活用しながら自社の業務に合わせて改善していくものです。その過程で、操作方法が分からなかったり、設定を変更したくなったりと、様々な疑問や課題が発生します。その際に、ベンダーから迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは非常に重要です。

- 導入支援: 専任の担当者がついて、初期設定やデータ移行、運用ルールの策定などを支援してくれるか。

- トレーニング: 集合研修やオンラインセミナーなど、ユーザー向けの教育プログラムが用意されているか。

- 問い合わせ対応: 電話、メール、チャットなど、問い合わせ窓口の対応時間や品質はどうか。

- ナレッジベース: FAQやマニュアル、活用事例などのオンラインコンテンツが充実しているか。

特に、自社と同じ製造業への導入実績が豊富なベンダーであれば、業界特有の課題や悩みにも精通しているため、より実践的なアドバイスが期待できます。

⑥ セキュリティ対策は万全か

SFAには、顧客情報や商談内容、技術情報といった企業の機密情報が大量に蓄積されます。万が一、これらの情報が外部に漏洩すれば、企業の信用を著しく損なうことになりかねません。したがって、セキュリティ対策の堅牢性は最優先で確認すべき項目です。

- データセンターの安全性: データの保管場所は国内か、災害対策は十分か。

- 通信の暗号化: SSL/TLSなどによって通信経路が暗号化されているか。

- 認証・アクセス制御: IPアドレス制限、二要素認証、役職や担当に応じた詳細なアクセス権限設定が可能か。

- 第三者認証の取得: ISMS(ISO/IEC 27001)やプライバシーマークなどの認証を取得しているか。

ベンダーの公式サイトでセキュリティポリシーを確認したり、直接問い合わせたりして、安心して重要なデータを預けられるかどうかを厳しくチェックしましょう。

⑦ 費用対効果は見合っているか

最後に、投資するコストに見合った効果(リターン)が期待できるかという視点が重要です。SFAの価格は、提供形態(クラウド型/オンプレミス型)、機能、ユーザー数などによって大きく異なります。

単に初期費用や月額料金の安さだけで選ぶのではなく、自社が抱える課題を解決し、導入目的を達成できる機能が備わっているかを重視すべきです。例えば、「営業の属人化解消」が目的なら、ノウハウ共有機能が充実しているツールを選ぶ必要があります。安価なツールを導入しても、目的が達成できなければ意味がありません。

複数のツールを比較検討する際には、「ライセンス費用」「初期費用」「カスタマイズ費用」「サポート費用」などを含めたトータルコスト(TCO)を算出し、それによって得られる「売上向上」「業務効率化によるコスト削減」「顧客満足度向上」といった効果を定量・定性の両面から予測し、総合的に判断することが求められます。

製造業向けSFAおすすめ12選

ここでは、数あるSFAツールの中から、特に製造業での導入実績が豊富であったり、製造業特有の業務に適した機能を備えていたりする、おすすめの12製品を厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、自社の課題や目的に最も合ったツールを見つけるための参考にしてください。

① Sales Cloud (株式会社セールスフォース・ジャパン)

- 概要: 世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。顧客管理、営業支援、マーケティング、サービスなど、ビジネスに必要なあらゆる機能を統合的に提供します。その圧倒的な機能性と拡張性の高さが最大の特長です。

- 製造業向けの特長: 製造業向けのソリューション「Manufacturing Cloud」を提供しており、販売代理店との連携を強化するパートナーポータルや、長期的な販売計画を管理する販売予測機能、顧客との保守契約を管理するサービス契約機能など、製造業特有の複雑なサプライチェーンや販売網に対応した機能が充実しています。ERPなど既存システムとの連携実績も豊富です。

- 主な機能: 顧客管理、案件管理、リード管理、売上予測、レポート・ダッシュボード、モバイル対応、AI(Einstein)による分析・提案など。

- 料金プラン: Essentials、Professional、Enterprise、Unlimitedの4つのエディションが用意されており、ユーザー数や必要な機能に応じて選択可能です。詳細は公式サイトでの問い合わせが必要です。

- 参照: 株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

② kintone (サイボウズ株式会社)

- 概要: 業務に必要なアプリをプログラミングの知識なしで簡単に作成できる「業務改善プラットフォーム」です。SFA専用ツールではありませんが、案件管理、顧客リスト、日報などのアプリを自社の業務に合わせて自由に構築できます。

- 製造業向けの特長: 圧倒的な柔軟性とカスタマイズ性の高さが魅力です。製造業特有の「部品在庫管理」「製造進捗管理」「品質管理報告」といったニッチな業務アプリも自社で作成可能。SFAとして使い始め、徐々に他部門の業務アプリもkintone上に集約していくことで、全社的な情報共有基盤を構築できます。

- 主な機能: アプリ作成、データ集計・グラフ化、プロセス管理、リマインド通知、スペース(掲示板)機能、API連携など。

- 料金プラン: ライトコースとスタンダードコースの2種類があり、月額料金で利用できます。30日間の無料お試しが可能です。

- 参照: サイボウズ株式会社公式サイト

③ e-セールスマネージャー (ソフトブレーン株式会社)

- 概要: 「SFAの国産ベンダー」として長年の実績を持つソフトブレーン社が提供するSFA/CRMツールです。日本の営業スタイルに合わせて設計されており、使いやすさと定着率の高さに定評があります。

- 製造業向けの特長: 製造業への導入実績が非常に豊富で、代理店管理やBOM連携、地図連携による訪問ルートの最適化など、製造業のニーズに応える機能を多数搭載しています。導入から定着まで一貫した手厚いサポート体制も強みで、SFAの導入が初めての企業でも安心して利用できます。

- 主な機能: 案件管理、活動管理、スケジュール管理、名刺管理、地図連携、レポーティングなど。

- 料金プラン: クラウド版とオンプレミス版を提供。Standard、Knowledge、Scheduledのプランがあり、ユーザー数に応じた料金体系です。詳細は公式サイトでの問い合わせが必要です。

- 参照: ソフトブレーン株式会社公式サイト

④ Mazrica Sales (株式会社マツリカ)

- 概要: AIを搭載し、営業担当者のデータ入力負担を軽減し、属人化しがちな「勝ちパターン」を分析・予測することをコンセプトにした次世代のSFA/CRMです。直感的で洗練されたインターフェースが特徴です。

- 製造業向けの特長: AIが過去の類似案件から受注確度やネクストアクションを予測・提案してくれるため、経験の浅い営業担当者でも質の高い営業活動が可能になります。また、メールやカレンダーとの連携が強力で、活動履歴が自動で登録されるため、入力の手間を大幅に削減できます。

- 主な機能: AIによる案件分析・予測、案件ボード(カンバン方式)、活動履歴の自動登録、レポート・分析、名刺スキャンなど。

- 料金プラン: Starter、Growth、Enterpriseの3プラン。初期費用と月額ライセンス費用で構成されます。無料トライアルも提供されています。

- 参照: 株式会社マツリカ公式サイト

⑤ JUST.SFA (株式会社ジャストシステム)

- 概要: 日本語入力システム「ATOK」や文書作成ソフト「一太郎」で知られるジャストシステムが開発したSFAです。ノーコードで自社の業務に合わせて設定を自由に変更できる柔軟性と、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性が特徴です。

- 製造業向けの特長: 複雑な承認フローや、製品・部品情報といったカスタム項目の追加など、製造業特有の業務要件に合わせたカスタマイズが容易に行えます。また、アクションリスト機能により、担当者が「次に何をすべきか」を迷うことなく業務を進められます。

- 主な機能: 案件管理、行動管理、ノーコードカスタマイズ、アクションリスト、グループウェア連携、BIダッシュボードなど。

- 料金プラン: ユーザー数に応じた月額課金制。初期費用は別途必要です。詳細は公式サイトでの問い合わせが必要です。

- 参照: 株式会社ジャストシステム公式サイト

⑥ cyzen (レッドフォックス株式会社)

- 概要: スマートフォンでの利用に特化し、外回りの営業担当者の業務効率化を徹底的に追求したSFAです。特に、位置情報を活用した機能が充実しています。

- 製造業向けの特長: 工場や顧客先への訪問が多い製造業の営業や、フィールドサービスの担当者に最適です。スマホからワンタップで出退勤報告や活動報告ができ、報告書には写真や動画も添付可能。これにより、現場の状況をリアルタイムで社内に共有できます。

- 主な機能: 報告書作成、顧客情報管理、位置情報把握、チャット、交通費自動計算、オフライン対応など。

- 料金プラン: 初期費用とユーザー数に応じた月額費用で構成されます。無料トライアルが用意されています。

- 参照: レッドフォックス株式会社公式サイト

⑦ Microsoft Dynamics 365 Sales (日本マイクロソフト株式会社)

- 概要: Microsoftが提供するビジネスアプリケーション群「Dynamics 365」の一つ。Office 365(Word, Excel, Outlookなど)やTeamsとのシームレスな連携が最大の強みです。

- 製造業向けの特長: 普段使い慣れているOffice製品と同じ感覚で操作でき、Outlookのメールや予定を自動でSFAに取り込めるため、導入のハードルが低く、定着しやすいのがメリットです。ERP機能も持つため、営業から会計、サプライチェーン管理まで、Microsoft製品群で業務全体を統合管理したい企業に適しています。

- 主な機能: 顧客・案件管理、AIによるインサイト、Teams連携、LinkedIn Sales Navigator連携、営業パイプライン管理など。

- 料金プラン: Sales Professional、Sales Enterprise、Sales Premiumなど複数のプランがあります。ユーザーごとの月額料金制です。

- 参照: 日本マイクロソフト株式会社公式サイト

⑧ GENIEE SFA/CRM (株式会社ジーニー)

- 概要: 純国産のSFA/CRMツールで、定着率99%を謳っています。シンプルな画面設計とリーズナブルな価格設定で、中小企業を中心に導入が拡大しています。

- 製造業向けの特長: コストパフォーマンスの高さが魅力。必要な機能を絞り込み、低価格でSFAを導入したい企業におすすめです。代理店管理機能も備えており、製造業の販売チャネルにも対応可能です。導入後のカスタマーサクセスによる手厚いサポートも評価されています。

- 主な機能: 顧客管理、商談管理、帳票出力、データ分析、名刺取込、MA連携など。

- 料金プラン: 初期費用とユーザーごとの月額費用。プランは複数用意されており、詳細は公式サイトでの問い合わせが必要です。

- 参照: 株式会社ジーニー公式サイト

⑨ LaXiTera (株式会社Minoriソリューションズ)

- 概要: 製造業・卸売業に特化して開発された販売管理・SFA統合システムです。SCSKグループの豊富な業務ノウハウが凝縮されています。

- 製造業向けの特長: SFA機能だけでなく、見積、受注、売上、請求、入金といった販売管理業務全体をカバーしている点が最大の特徴。製造業特有の複雑な単価設定や在庫引当、発注・仕入管理にも対応しており、営業からバックオフィスまで一気通貫で業務を効率化できます。

- 主な機能: SFA(商談管理、日報)、販売管理(見積、受発注、売上)、在庫管理、債権債務管理など。

- 料金プラン: クラウド版とオンプレミス版があります。料金は構成やユーザー数によって異なるため、問い合わせが必要です。

- 参照: 株式会社Minoriソリューションズ公式サイト

⑩ ネクストSFA (株式会社ジオコード)

- 概要: 「見やすい、使いやすい、続けやすい」をコンセプトに開発されたSFAツール。誰でも直感的に使えるシンプルなインターフェースと、手頃な価格設定が特徴です。

- 製造業向けの特長: とにかくシンプルで分かりやすいため、ITツールに不慣れな営業担当者が多い企業でも定着しやすいのがメリットです。案件ボードはドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、入力項目も自由にカスタマイズ可能。SFAを初めて導入する企業のスモールスタートに適しています。

- 主な機能: 案件管理ボード、顧客管理、ToDo管理、日報管理、データ分析、帳票出力など。

- 料金プラン: 初期費用と月額費用(ユーザー数×単価)で構成されます。1ヶ月の無料トライアルが可能です。

- 参照: 株式会社ジオコード公式サイト

⑪ UPWARD (UPWARD株式会社)

- 概要: 地図情報(GIS)とSFAを融合させた、フィールドセールス向けの活動管理プラットフォームです。位置情報を活用して、効率的な営業活動を支援します。

- 製造業向けの特長: 顧客や案件情報を地図上にマッピングし、「どのエリアにどの顧客がいるか」を可視化できます。これにより、訪問ルートの最適化や、近隣の未訪問顧客への「ついで訪問」などが可能になり、移動時間を削減して訪問件数を増やすことができます。

- 主な機能: 顧客情報マッピング、ルートプランニング、活動報告、チェックイン機能、Salesforce連携など。

- 料金プラン: 利用する機能やユーザー数に応じたプランが用意されています。詳細は問い合わせが必要です。

- 参照: UPWARD株式会社公式サイト

⑫ Zoho CRM (ゾーホージャパン株式会社)

- 概要: 全世界で25万社以上に導入されているグローバルなCRM/SFAプラットフォーム。非常に多機能でありながら、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。

- 製造業向けの特長: 低コストで高機能なSFAを導入できる点が最大の魅力。顧客管理や案件管理といった基本機能はもちろん、見積書・請求書の作成、Webフォームからのリード獲得、ワークフローによる業務自動化など、豊富な機能を標準で搭載しています。カスタマイズ性も高く、製造業の独自プロセスにも対応可能です。

- 主な機能: 営業支援(SFA)、マーケティングオートメーション、顧客サポート、分析、AI(Zia)など。

- 料金プラン: 無料プランから、機能に応じた複数の有料プランまで幅広く提供されており、企業の規模やニーズに合わせて柔軟に選択できます。

- 参照: ゾーホージャパン株式会社公式サイト

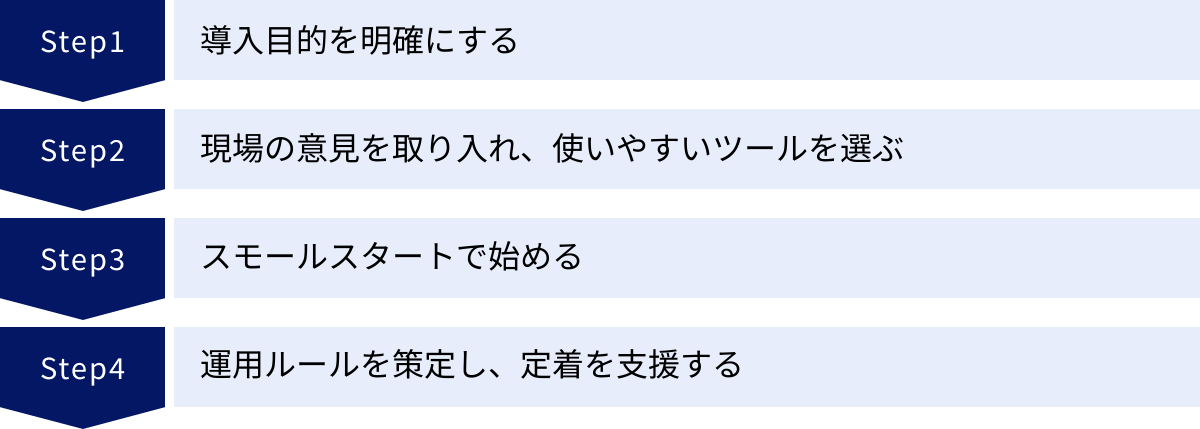

SFA導入を成功させるためのポイント

自社に最適なSFAツールを選定したとしても、それがゴールではありません。むしろ、そこからがスタートです。SFAを真に価値あるものにするためには、導入プロセスと導入後の運用をいかに計画的に進めるかが鍵となります。ここでは、SFA導入を成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

導入目的を明確にする

SFA導入プロジェクトを開始する前に、まず「何のためにSFAを導入するのか?」という目的を具体的かつ明確に定義することが最も重要です。目的が曖昧なまま「他社が導入しているから」「DXを進めたいから」といった理由で導入を進めてしまうと、ツールの選定基準がぶれたり、導入後に効果を測定できなかったりする原因となります。

目的は、自社が抱える営業課題から導き出します。

- 課題: 営業活動が属人化しており、エース社員の退職で売上が大幅にダウンした。

- 目的: 営業ノウハウを組織に蓄積し、チーム全体の営業力を底上げする。

- 課題: 営業会議で各担当者からの報告に時間がかかり、実態がよく見えない。

- 目的: 営業活動をリアルタイムで可視化し、データに基づいた迅速な意思決定を可能にする。

- 課題: 日報や報告書作成に時間がかかり、営業担当者が疲弊している。

- 目的: 報告業務を効率化し、顧客と向き合うコア業務の時間を創出する。

このように、「現状の課題(As-Is)」と「SFA導入によって目指す姿(To-Be)」を明確にし、それをプロジェクトメンバー全員、さらには全営業担当者で共有することが、成功への第一歩となります。この目的が、ツールの選定、運用ルールの策定、効果測定など、すべての判断基準となります。

現場の意見を取り入れ、使いやすいツールを選ぶ

SFAを実際に毎日使うのは、現場の営業担当者です。経営層や情報システム部門が「高機能で素晴らしいツールだ」と考えて導入しても、現場が「使いにくい」「面倒だ」と感じてしまえば、データが入力されず、SFAは宝の持ち腐れとなってしまいます。

ツールの選定プロセスには、必ず現場の営業担当者の中から数名をプロジェクトメンバーとして加え、彼らの意見を積極的に取り入れることが不可欠です。複数の候補ツールについて、デモンストレーションを見たり、無料トライアルで実際に操作してもらったりして、現場目線での評価をフィードバックしてもらいましょう。

「このツールなら、日々の入力が続けられそうだ」「スマートフォンアプリの操作感が良い」といった現場からのポジティブな声は、その後の全社展開における説得材料にもなります。トップダウンの押し付けではなく、ボトムアップで選定に関わることで、現場担当者の当事者意識を高め、導入後のスムーズな定着に繋げることができます。

スモールスタートで始める

SFA導入は、企業にとって大きな変革です。最初から完璧を目指し、全社一斉に大規模な導入を試みると、様々な問題が一度に噴出して対応しきれなくなり、プロジェクトが頓挫するリスクが高まります。

そこでおすすめなのが、「スモールスタート」というアプローチです。まずは特定の部署や数名のチームなど、比較的小さな範囲で試験的に導入を開始します。このパイロットチームでSFAを運用する中で、以下のようなことを検証・改善していきます。

- 設定や項目の妥当性: 設定した入力項目は適切か?多すぎたり少なすぎたりしないか?

- 運用ルールの実現性: 決めた運用ルールは、実際の業務の中で無理なく守れるか?

- 現場からのフィードバック: 使ってみて分かった改善点や要望は何か?

- 導入効果の測定: 実際に業務効率化や案件進捗の可視化といった効果は出ているか?

このスモールスタートで得られた成功事例や改善ノウハウを元に、マニュアルや運用ルールをブラッシュアップし、成功モデルを確立してから全社に横展開していくことで、導入の失敗リスクを大幅に低減できます。小さな成功体験を積み重ねることが、大きな変革を成し遂げるための近道です。

運用ルールを策定し、定着を支援する

SFAを有効活用するためには、「誰が、いつ、どの情報を、どのレベルまで入力するのか」という運用ルールを明確に定めることが不可欠です。ルールが曖昧だと、入力されるデータの粒度や質が人によってバラバラになり、後で分析・活用できない情報になってしまいます。

ただし、ルールは厳しすぎてもいけません。現場の負担を考慮し、「これだけは必ず入力する」という最低限のルールから始めるのがポイントです。例えば、「商談フェーズの更新は毎日行う」「失注した場合は必ず失注理由を入力する」といったように、導入目的に直結する重要な項目に絞り込みましょう。

そして、ルールを定めたら、それを定着させるための継続的な支援が重要になります。

- 定期的な勉強会やフォローアップ: 操作方法のレクチャーや、便利な使い方を共有する場を設ける。

- SFAデータを活用した会議: 営業会議では、SFAのダッシュボードをスクリーンに映しながら議論する。これにより、「SFAに入力しないと会議で話ができない」という状況を作り出す。

- ヘルプデスクの設置: 気軽に質問できる窓口を用意し、担当者が疑問を抱えたままにしない。

- 活用の評価: SFAの活用度を人事評価の一部に組み込むなど、利用を促すインセンティブを設計する。

SFAの定着は一朝一夕にはいきません。経営層が強いリーダーシップを発揮し、粘り強く支援を続けることで、SFAは徐々に組織の文化として根付いていきます。

まとめ

本記事では、製造業におけるSFAの重要性から、その基本的な知識、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なツールを選ぶための具体的なポイントまで、幅広く解説してきました。

製造業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、従来の属人的な営業スタイルから脱却し、データに基づいた科学的かつ組織的な営業活動へと変革することは、もはや待ったなしの課題です。SFAは、その変革を実現するための強力なエンジンとなり得ます。

SFAを導入することで、以下の様な多くのメリットが期待できます。

- 営業活動の可視化と効率化

- 営業ノウハウの共有と属人化の解消

- 顧客満足度の向上

- 関連部門との連携強化

- データに基づいた営業戦略の立案

しかし、SFAは導入するだけで成果が出る「魔法の杖」ではありません。導入を成功させるためには、「①導入目的を明確にし」「②現場の意見を取り入れて使いやすいツールを選び」「③スモールスタートで着実に進め」「④運用ルールを策定し定着を支援する」というプロセスを丁寧に踏むことが不可欠です。

今回ご紹介した12のSFAツールは、それぞれに異なる特長を持っています。ぜひ、この記事を参考に、自社の課題解決に最も貢献してくれるパートナーとなるSFAを見つけてください。

SFAの導入は、単なるツール導入ではなく、営業組織の文化を変革するプロジェクトです。この記事が、貴社の営業改革への第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。