現代のビジネス環境は、労働人口の減少、働き方の多様化、そして顧客の購買行動の変化といった大きな波に直面しています。このような状況下で、従来の営業スタイルだけでは企業の持続的な成長は困難になりつつあります。そこで注目されているのが「営業DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。

営業DXは、単にITツールを導入することではありません。デジタル技術とデータを活用して、営業プロセス全体を根本から変革し、新たな価値を創出する戦略的な取り組みを指します。これにより、営業活動の効率化や生産性向上はもちろん、属人化の解消、顧客満足度の向上など、企業が抱える多くの課題を解決へと導きます。

本記事では、営業DXの基本的な概念から、その必要性、導入によるメリット、そして成功に導くための具体的なステップまでを網羅的に解説します。さらに、営業DXを推進する上でおすすめのツールも厳選してご紹介します。この記事が、貴社の営業組織を次のステージへと引き上げるための一助となれば幸いです。

目次

営業DXとは

営業DXとは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称であるDXを営業領域に適用した概念です。具体的には、デジタル技術やデータを駆使して、営業プロセスの全体最適化、ビジネスモデルの変革、そして新たな顧客価値の創出を目指す一連の取り組みを指します。

多くの人が「DX」と聞くと、単にITツールを導入して業務をデジタル化すること(デジタイゼーション)や、特定の業務プロセスを効率化すること(デジタライゼーション)をイメージするかもしれません。しかし、営業DXが目指すのは、それらを包含しつつも、さらにその先にある「企業文化や組織そのものの変革」です。

従来の営業活動は、営業担当者の経験や勘、個人的なスキルに大きく依存する側面がありました。足しげく顧客のもとへ通い、人間関係を構築することで成果を上げてきたスタイルです。しかし、この方法では担当者によって成果にばらつきが生じやすく、トップセールスが退職すると組織全体の売上が大きく落ち込むといった「属人化」のリスクを常に抱えています。

営業DXは、こうした属人化されたノウハウをデジタルツールによって形式知化し、組織全体で共有・活用できる仕組みを構築します。例えば、顧客情報、商談履歴、日々の活動内容などをSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)に集約・一元管理します。これにより、誰が担当しても顧客の状況を正確に把握でき、一貫性のある質の高いアプローチが可能になります。

さらに、蓄積された膨大なデータを分析することで、これまで見えてこなかった成功パターンや失注の要因を可視化できます。データに基づいた客観的な根拠を持って営業戦略を立案・実行(データドリブン・セールス)できるようになり、営業活動の精度を飛躍的に高めることが可能です。結果として、営業DXは営業担当者を日報作成やリスト管理といった付帯業務から解放し、顧客との対話や提案内容のブラッシュアップといった、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる環境を生み出します。

このように、営業DXは単なる業務効率化に留まらず、データ活用を前提とした科学的な営業組織への進化を促し、最終的には企業の競争優位性を確立するための重要な経営戦略と言えるでしょう。

営業DXとSFA・CRMの違い

営業DXについて語る際、必ずと言っていいほど登場するのが「SFA(Sales Force Automation)」と「CRM(Customer Relationship Management)」という言葉です。これらは営業DXを推進する上で中核となるツールですが、それぞれの役割や目的は異なり、営業DXそのものとは概念のレイヤーが異なります。これらの違いを正しく理解することは、自社の課題に合った適切な打ち手を考える上で非常に重要です。

一言で言えば、営業DXは「目的・概念」であり、SFAやCRMはその目的を達成するための「手段・ツール」という関係性にあります。

| 項目 | 営業DX | SFA (営業支援システム) | CRM (顧客関係管理システム) |

|---|---|---|---|

| 位置づけ | 戦略・概念 | 手段・ツール | 手段・ツール |

| 主な目的 | 営業プロセスやビジネスモデルの変革、新たな価値創出 | 商談の進捗管理と営業活動の効率化・標準化 | 顧客との良好な関係構築とLTV(顧客生涯価値)の最大化 |

| 主な利用者 | 経営層、営業部門、マーケティング部門など全社 | 営業担当者、営業マネージャー | 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど顧客接点を持つ全部門 |

| 管理する情報 | 企業活動に関わるあらゆるデータ | 案件情報、商談履歴、予実管理、営業活動報告 | 顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴、Web行動履歴 |

| 目指すゴール | データドリブンな意思決定文化の醸成、企業の競争力強化 | 営業プロセスの可視化、成約率の向上、売上目標の達成 | 顧客満足度の向上、リピート率・ファン化の促進、解約率の低下 |

SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)

SFAの主な目的は、営業部門の活動を効率化し、売上を最大化することにあります。具体的には、顧客との商談が始まってから受注に至るまでの一連のプロセス(営業パイプライン)を管理することに特化しています。

SFAを導入すると、以下のようなことが可能になります。

- 案件管理: どの顧客とどのような商談が、現在どのフェーズにあるのかを可視化します。

- 行動管理: 営業担当者一人ひとりの訪問件数や電話件数、提案状況などを記録・管理します。

- 予実管理: 営業担当者やチームごとの売上目標と実績をリアルタイムで把握し、達成に向けた進捗を確認します。

- 日報・報告業務の効率化: 外出先からスマートフォンで簡単に入力でき、報告業務の負担を軽減します。

このように、SFAは「営業担当者」と「営業マネージャー」が日々の営業活動を円滑に進め、組織として売上目標を達成するためのツールと言えます。

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理システム)

一方、CRMの主な目的は、顧客との良好な関係を長期的に維持・構築し、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することにあります。SFAが「商談」に焦点を当てるのに対し、CRMは「顧客」そのものに焦点を当て、顧客情報を一元管理します。

CRMを導入すると、以下のようなことが可能になります。

- 顧客情報の一元管理: 氏名や連絡先といった基本情報に加え、過去の購買履歴、問い合わせ内容、セミナー参加履歴、Webサイトの閲覧履歴など、顧客に関するあらゆる情報を集約します。

- マーケティング施策への活用: 蓄積した顧客データを基に、顧客の興味関心に合わせたメールマガジンを配信したり、キャンペーンを企画したりします。

- カスタマーサポートの品質向上: 問い合わせがあった際に、過去のやり取りを即座に確認できるため、スムーズで一貫性のあるサポートを提供できます。

CRMは営業部門だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサポート部門など、顧客と接点を持つすべての部門で利用されることが多く、企業全体で顧客中心のアプローチを実現するための基盤となります。

まとめ:営業DXにおけるSFA/CRMの位置づけ

営業DXという大きな傘の下で、SFAは「営業活動の効率化と標準化」、CRMは「顧客との関係性強化」というそれぞれの役割を担い、連携して機能します。近年では、多くのツールがSFAとCRMの両方の機能を併せ持っており、その境界は曖昧になりつつあります。

重要なのは、「自社が今、何を解決したいのか」という目的を明確にすることです。「営業担当者の行動管理ができておらず、案件の進捗がブラックボックス化している」のであればSFAの機能が、「顧客情報がバラバラで、効果的なアプローチができていない」のであればCRMの機能が、それぞれ有効な解決策となります。

営業DXの推進とは、これらのツールを戦略的に導入・活用し、データを組織の資産として経営に活かすことで、最終的に企業の成長エンジンを再構築する壮大なプロジェクトなのです。

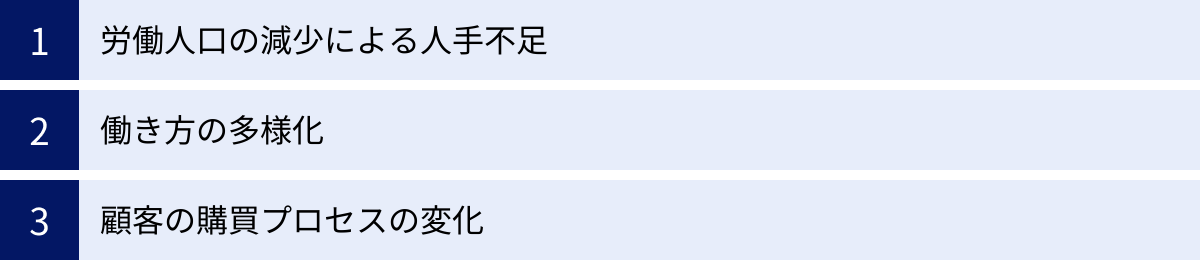

営業DXが必要とされる3つの背景

なぜ今、多くの企業が営業DXの推進を急いでいるのでしょうか。その背景には、日本社会が抱える構造的な課題や、テクノロジーの進化に伴うビジネス環境の劇的な変化があります。ここでは、営業DXが必要不可欠とされる3つの主要な背景について、深く掘り下げて解説します。

① 労働人口の減少による人手不足

日本が直面している最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15~64歳)の減少です。総務省の発表によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局「人口推計」)

この労働人口の減少は、特に労働集約的な側面を持つ営業組織にとって深刻な影響を及ぼします。

- 採用難による人員不足: 新規採用が困難になり、既存の営業担当者一人ひとりにかかる負荷が増大します。

- 業務負荷の増大: 一人の担当者が抱える顧客数や案件数が増え、丁寧なフォローアップが困難になります。その結果、顧客満足度の低下や機会損失を招く可能性があります。

- 新規開拓の停滞: 日々の既存顧客対応に追われ、将来の売上につながる新規顧客開拓に十分なリソースを割けなくなります。

このような状況下で、従来の「マンパワーに頼った根性論の営業」を続けていては、いずれ限界が訪れることは明らかです。少ないリソースでこれまで以上、あるいは同等の成果を上げ続けるためには、営業プロセスそのものの生産性を抜本的に向上させる必要があります。

そこで営業DXが解決策となります。例えば、SFAやMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入することで、以下のような効果が期待できます。

- 定型業務の自動化: 顧客リストの作成、メールの一斉配信、日報作成といった時間を要する作業を自動化し、営業担当者を雑務から解放します。

- 有望見込み客の自動抽出: Webサイトのアクセス履歴やメールの開封率などから、購買意欲の高い見込み客(ホットリード)を自動でスコアリングし、優先的にアプローチすべき顧客を可視化します。

- オンライン商談の活用: 遠隔地の顧客とも移動時間ゼロで商談が可能になり、一日あたりの商談件数を大幅に増やすことができます。

このように、営業DXはテクノロジーの力で「一人当たりの生産性」を最大化し、人手不足という大きな課題を乗り越えるための強力な武器となるのです。労働人口が減少していく未来において、営業DXへの取り組みは、企業の存続と成長を左右する死活問題と言っても過言ではありません。

② 働き方の多様化

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、私たちの働き方は大きく変化しました。テレワーク(リモートワーク)やハイブリッドワーク(オフィス勤務とテレワークの組み合わせ)が急速に普及し、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が当たり前の選択肢となりつつあります。

この変化は、営業組織にも大きな影響を与えています。

- 対面営業の機会減少: 従来の営業スタイルの中心であった、顧客先への訪問による対面での商談が困難になりました。

- 非対面での情報共有の必要性: チームメンバーがそれぞれ異なる場所で働くようになったため、オフィスでの何気ない会話から生まれていた情報共有や相談が難しくなりました。案件の進捗や顧客の最新情報がブラックボックス化しやすくなります。

- 勤怠・業務管理の複雑化: マネージャーは、部下がどこで何をしているのかを把握しにくくなり、適切なマネジメントや評価が困難になるケースも出てきました。

こうした「働き方の多様化」に対応できなければ、組織の生産性が低下するだけでなく、優秀な人材の確保も難しくなります。柔軟な働き方を求める求職者が増える中で、旧態依然としたオフィス出社前提の営業スタイルしか提供できない企業は、採用市場で魅力を失ってしまうでしょう。

営業DXは、こうした新しい働き方を支援し、むしろ生産性を向上させるための基盤を提供します。

- クラウド型ツールの活用: SFA/CRMやビジネスチャット、Web会議システムなどをクラウドで導入することで、いつでもどこでも必要な情報にアクセスし、チームメンバーとリアルタイムで連携できる環境を構築できます。自宅や外出先のカフェからでも、オフィスにいるのと同じように業務を遂行可能です。

- オンライン商談の定着: Web会議システムを使えば、移動時間をかけずに遠方の顧客とも質の高いコミュニケーションが可能です。録画機能を使えば、商談内容を後から振り返ったり、上司や同僚に共有してフィードバックをもらったりすることも容易になります。

- 活動の可視化: SFAに日々の活動を入力することで、マネージャーは部下の業務状況を定量的に把握でき、場所に依存しない公平な評価と的確なアドバイスが可能になります。

営業DXを推進することは、単に業務を効率化するだけでなく、従業員にとって働きやすい環境を整備し、エンゲージメントを高めることにも繋がります。結果として、離職率の低下や優秀な人材の獲得に貢献し、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。

③ 顧客の購買プロセスの変化

インターネットとスマートフォンの普及は、顧客の購買行動に革命的な変化をもたらしました。かつて、顧客が製品やサービスに関する情報を得る手段は、企業の営業担当者からの説明や、限られたメディアからの情報が中心でした。しかし、現在では誰もが手元のデバイスで簡単に情報を検索し、比較検討できます。

この変化は、BtoB(企業間取引)の領域でも同様です。

- 情報収集の主導権が顧客へ: 顧客は、企業のWebサイト、製品比較サイト、SNS、口コミサイトなど、多様なチャネルから自ら積極的に情報を収集します。営業担当者に接触する時点では、すでに自社の課題や求める要件を明確にし、複数の選択肢を比較検討し終えているケースも少なくありません。

- 営業担当者の役割の変化: 従来のように、製品の機能やスペックを一方的に説明するだけの「御用聞き」型の営業は通用しなくなりました。顧客がすでに持っている情報以上の付加価値、つまり、顧客自身も気づいていない潜在的な課題を指摘し、その解決策を提示する「コンサルタント」や「パートナー」としての役割が求められるようになっています。

- デジタル接点の重要性: 顧客が情報収集段階で自社サイトを訪れたり、資料をダウンロードしたりした際のデジタルな足跡(デジタルボディランゲージ)を捉え、適切なタイミングでアプローチすることの重要性が増しています。

こうした顧客の購買プロセスの変化に対応できていない企業は、顧客が検討の土俵に上がったときにはすでに手遅れ、という状況に陥りかねません。見込み客との最初の接点が、営業担当者ではなくWebサイトやコンテンツになっているという現実を直視し、営業戦略を根本から見直す必要があります。

営業DXは、この新しい購買プロセスに対応するための強力な武器となります。

- MA(マーケティングオートメーション)の活用: Webサイトを訪れた見込み客の行動履歴をトラッキングし、その興味関心度に応じてスコアリングします。そして、スコアが高い「今すぐ客」を自動で抽出し、営業担当者に通知することで、最適なタイミングでのアプローチを可能にします。

- インサイドセールスの導入: MAによって創出された見込み客に対し、電話やメール、オンライン商談ツールを使って非対面でアプローチします。効率的に多数の見込み客と接触し、関係を構築しながら、商談化の可能性が高い案件をフィールドセールス(外勤営業)に引き継ぎます。

- データに基づいた顧客理解: CRMに蓄積された顧客の属性データや過去の行動データを分析することで、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、パーソナライズされた最適な提案を行うことができます。

もはや、営業活動は営業部門だけで完結するものではありません。マーケティング部門と緊密に連携し、顧客のデジタル上の行動からニーズを汲み取り、シームレスな顧客体験を提供することが不可欠です。営業DXは、この部門間の壁を取り払い、顧客の新しい購買プロセスに寄り添うための組織的な変革を促すのです。

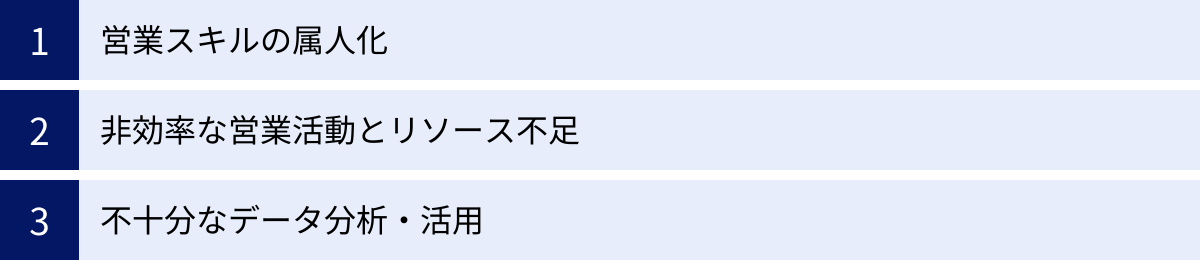

営業DXによって解決が期待できる3つの課題

多くの営業組織が、程度の差こそあれ共通の課題を抱えています。営業DXは、これらの根深い課題に対して、テクノロジーとデータの力で具体的な解決策を提示します。ここでは、営業DXによって解決が期待できる代表的な3つの課題について解説します。

① 営業スキルの属人化

営業組織における「属人化」とは、特定の営業担当者の個人的なスキル、経験、勘、人脈に業務が依存してしまっている状態を指します。いわゆる「トップセールス」と呼ばれるエース社員に売上の多くを依存している組織は、この課題を抱えている典型例です。

属人化が引き起こす問題は深刻です。

- 業績の不安定化: エース社員のコンディションや退職によって、チームや組織全体の売上が大きく変動するリスクがあります。

- ノウハウの喪失: エース社員が退職・異動してしまうと、その人が培ってきた成功ノウハウや顧客との関係性も一緒に失われ、組織の資産として蓄積されません。

- 新人・若手の成長鈍化: 成功の型が共有されていないため、新人や若手は手探りで営業活動を進めるしかなく、成長に時間がかかります。結果として、組織全体の営業力の底上げが図れません。

- 業務のブラックボックス化: 各担当者が「自分だけのやり方」で仕事を進めるため、マネージャーは誰がどの案件をどのように進めているのかを正確に把握できず、適切なアドバイスやサポートが困難になります。

営業DXは、この根深い属人化の問題を解消するために極めて有効です。中心的な役割を果たすのが、SFAやCRMといった情報共有基盤です。

SFA/CRMによる情報の一元化と可視化:

ツールを導入し、顧客情報、商談の進捗状況、過去のやり取り、提案資料、成功事例などを一元的に管理するルールを徹底します。これにより、これまで個人の頭の中や手帳、ローカルPCのファイルに散在していた情報が、組織全体の共有資産に変わります。

成功パターンの形式知化:

蓄積されたデータを分析することで、トップセールスの行動特性や、成約に至った案件の共通点(顧客の業種、規模、提案内容、接触頻度など)が見えてきます。この「成功の型」をマニュアル化したり、ツールのテンプレートに組み込んだりすることで、誰もがハイパフォーマーのノウハウを再現しやすくなります。例えば、「この業界のこの規模の顧客には、この資料を使ってこのタイミングでアプローチすると成約率が高い」といった勝ちパターンを組織全体で共有できます。

教育・研修への活用:

実際の成功事例や商談履歴がデータとして残っているため、新人教育の教材として活用できます。OJT(On-the-Job Training)においても、具体的なデータを見ながら指導することで、より的確で説得力のあるアドバイスが可能になります。

営業DXを通じて属人化を解消することは、個人の力に頼る「点の営業」から、組織力で戦う「面の営業」へと転換することを意味します。これにより、安定的かつ継続的に成果を生み出せる、強い営業組織を構築できるのです。

② 非効率な営業活動とリソース不足

多くの営業担当者は、本来最も注力すべき「顧客との対話」や「提案活動」以外の業務に、多くの時間を費やしているという現実があります。

営業担当者を悩ませる非効率な業務の例:

- 各種報告業務: 日報や週報の作成、経費精算など。

- 情報収集・資料作成: 提案先企業の調査、提案資料の作成、見積書の作成。

- 社内調整・会議: 関係部署との調整、情報共有のための会議。

- 移動時間: 顧客先への訪問にかかる移動時間。

- アポイント調整: 顧客との日程調整にかかる煩雑なメールのやり取り。

これらの付帯業務に時間を取られることで、肝心のコア業務に割ける時間が圧迫され、結果として生産性の低下や機会損失につながっています。特に、人手不足が深刻化する中では、限られたリソースをいかにコア業務に集中させるかが、業績を左右する重要な鍵となります。

営業DXは、デジタルツールによる自動化・効率化を通じて、営業担当者をこれらの非効率な業務から解放します。

具体的な効率化のシナリオ:

- 報告業務の自動化・簡略化: SFAを導入すれば、スマートフォンから移動中や隙間時間に数タップで活動報告が完了します。また、活動データが自動で集計されるため、マネージャーが求める報告書もボタン一つで作成できます。

- 資料作成の効率化: 過去の提案書や成功事例がSFA/CRMに蓄積されていれば、ゼロから資料を作成する必要はありません。質の高いテンプレートを流用・カスタマイズすることで、資料作成時間を大幅に短縮できます。

- 情報共有の円滑化: ビジネスチャットツールやSFAのコメント機能を活用すれば、関係者間での迅速な情報共有が可能です。わざわざ会議を開かなくても、非同期でコミュニケーションが取れるため、社内調整の時間が削減されます。

- 移動時間の削減: オンライン商談ツールを活用すれば、移動時間ゼロで商談が可能です。これまで1日に2〜3件しか訪問できなかったのが、5〜6件の商談を行うことも可能になり、活動量が飛躍的に向上します。

- 日程調整の自動化: 日程調整ツールを使えば、自分の空き時間をURLで相手に送るだけで、相手が都合の良い時間を選ぶと自動でカレンダーに予定が登録されます。面倒な往復メールが不要になります。

このように、営業DXによって創出された時間は、提案の質を高めるための準備、既存顧客への手厚いフォロー、新規顧客の開拓といった、より付加価値の高い活動に再投資できます。これは、単なるコスト削減ではなく、売上向上に直結する「攻めの効率化」と言えるでしょう。

③ 不十分なデータ分析・活用

多くの企業では、営業に関する貴重なデータが十分に活用されていません。顧客リストや案件管理表が各担当者のExcelファイルでバラバラに管理されていたり、そもそもデータとして記録されていなかったりするケースは珍しくありません。

このような状態では、以下のような問題が発生します。

- KKD(勘・経験・度胸)頼りの意思決定: データという客観的な根拠がないため、営業戦略や個別の戦術が、マネージャーや担当者の過去の成功体験や主観に頼りがちになります。市場や顧客が変化しているにも関わらず、過去のやり方に固執してしまい、成果が出なくなるリスクがあります。

- ボトルネックの特定が困難: なぜ売上が伸びないのか、どの営業プロセスに問題があるのかが分かりません。「失注」という結果だけを見て、精神論で部下を叱咤激励するような、非科学的なマネジメントに陥りがちです。

- 将来予測の精度が低い: 蓄積されたデータがないため、売上予測の精度が低くなります。その結果、精度の高い事業計画や人員計画を立てることが困難になります。

営業DXの核心は、これらの散在するデータを一元的に集約し、分析・活用することで、科学的根拠に基づいた「データドリブン・セールス」を実現することにあります。

SFA/CRM/MAによるデータ基盤の構築:

まず、SFAやCRM、MAといったツールを導入し、あらゆる営業活動のデータを一元的に蓄積する基盤を構築します。顧客情報、商談履歴、Web行動履歴、メールの開封履歴など、あらゆる顧客接点のデータがここに集約されます。

データ分析によるインサイトの発見:

蓄積されたデータを分析することで、これまで見えなかった様々なインサイト(洞察)を得ることができます。

- 成約要因の分析: どのような属性の顧客が、どのような経路で流入し、どのような提案内容で成約に至ったのかを分析し、成功パターンを特定します。

- 失注要因の分析: どのフェーズで失注することが多いのか、競合はどこか、失注の理由は何かを分析し、営業プロセスの改善点や製品・サービスの課題を特定します。

- 営業担当者のパフォーマンス分析: 各担当者の活動量、フェーズごとの移行率、成約率などを可視化し、個々の強みや弱みを把握します。これにより、一人ひとりに合わせた具体的な指導や育成が可能になります。

- 精度の高い売上予測: 現在進行中の案件データと過去の成約率データを基に、将来の売上を着地見込みとして高い精度で予測します。

データドリブンな文化の醸成:

データ分析の結果をダッシュボードなどで常に可視化し、チーム全体で共有します。これにより、「なぜこのアクションを取るのか?」という問いに対して、誰もがデータという共通言語で語れるようになります。主観や経験則ではなく、客観的な事実に基づいて議論し、意思決定を行う文化が組織に根付いていくのです。

営業DXは、営業活動をギャンブルのような不確実なものから、再現性の高い科学的なプロセスへと昇華させるための強力な推進力となります。

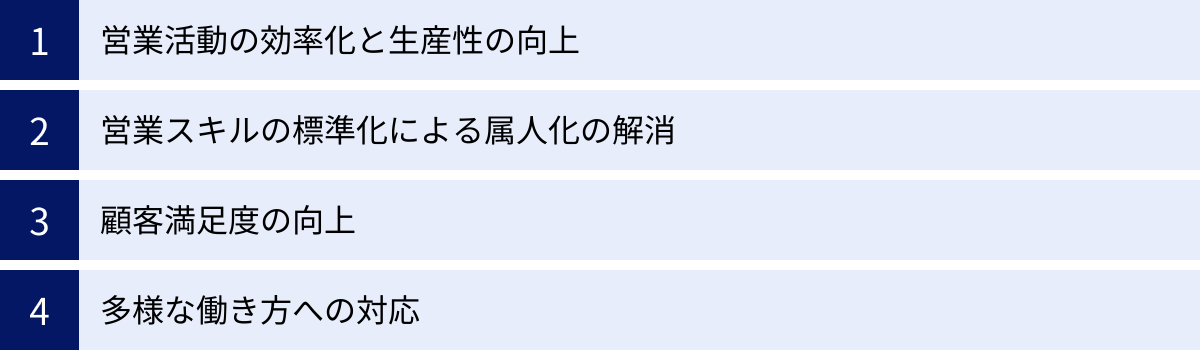

営業DXを導入する4つのメリット

営業DXの導入は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。単なる業務効率化に留まらず、組織文化の変革や顧客との関係性強化にまで及び、企業の競争力を根本から高める可能性を秘めています。ここでは、営業DXを導入することで得られる4つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 営業活動の効率化と生産性の向上

これは営業DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットです。前章の「非効率な営業活動とリソース不足の解消」でも触れましたが、デジタルツールの活用により、営業担当者はこれまで多くの時間を費やしてきた付帯業務から解放されます。

- 定型業務の自動化: 顧客への一斉メール配信、報告書の自動作成、日程調整の自動化など、繰り返し発生する単純作業をツールに任せることで、人的リソースを節約します。

- 情報検索・共有の高速化: SFAやCRMに情報が一元化されているため、顧客の過去の履歴や関連資料を探し回る時間が不要になります。必要な情報に誰でも即座にアクセスできるため、業務のスピードが格段に向上します。

- 移動時間の削減: オンライン商談システムを積極的に活用することで、物理的な移動に伴う時間とコストを大幅に削減できます。特に、遠隔地の顧客や複数の顧客と短時間で接触したい場合に絶大な効果を発揮します。

重要なのは、こうして創出された時間をどこに再投資するかです。営業DXの真価は、削減した時間を使って、より付加価値の高い活動に注力できる点にあります。

- 提案の質の向上: 顧客や業界について深くリサーチする時間、顧客の課題を解決するための提案内容を練る時間を確保できます。これにより、一件あたりの商談の質が高まり、成約率の向上につながります。

- 顧客とのコミュニケーション深化: 既存顧客に対して、より手厚いフォローアップを行う時間を確保できます。定期的な情報提供や有益な提案を通じて顧客との信頼関係を深めることで、アップセルやクロスセル、契約の継続につながります。

- 新規顧客開拓の強化: これまで手が回らなかった新規顧客へのアプローチに時間を割くことができます。MAツールで有望な見込み客を効率的に見つけ出し、戦略的にアプローチすることで、将来の売上の種を蒔くことができます。

このように、営業DXは「時間」という最も貴重なリソースを生み出し、それを成果に直結する活動へと振り向けることで、組織全体の生産性を飛躍的に向上させるのです。結果として、少ない人数でも大きな成果を上げられる、筋肉質で収益性の高い営業組織への変革が期待できます。

② 営業スキルの標準化による属人化の解消

多くの営業組織が長年抱えてきた「属人化」という課題に対し、営業DXは明確な解決策を提示します。これは、組織の持続的な成長を実現する上で極めて重要なメリットです。

成功ノウハウの形式知化と共有:

トップセールスやベテラン社員が持つ成功の秘訣は、これまでは個人の頭の中に暗黙知として存在するだけでした。SFAやCRMに日々の活動履歴、商談内容、成功した提案資料などを蓄積していくことで、これらの暗黙知がデータという「形式知」に変換されます。

- 勝ちパターンの可視化: 成約に至った案件のデータを分析することで、「どのような顧客に」「どのようなタイミングで」「どのようなアプローチをすれば」成功しやすいのか、という勝ちパターンが明確になります。

- ベストプラクティスの共有: 成功事例や効果的だったトークスクリプト、提案資料などをツール上で共有する仕組みを作れば、チームの誰もがいつでも参照し、自分の営業活動に活かすことができます。

組織全体の営業力の底上げ:

営業スキルが標準化されることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

- 新人・若手の即戦力化: 新しく入ったメンバーも、蓄積された成功事例や標準化された営業プロセスを学ぶことで、早期に成果を出せるようになります。手探りで学ぶ期間が短縮され、立ち上がりが早まります。

- 中堅社員のパフォーマンス向上: 思うように成果が出せていないメンバーも、トップセールスのやり方を参考にすることで、自身の営業スタイルを見直し、改善するきっかけを得られます。

- マネジメントの質の向上: マネージャーは、各メンバーの活動状況をデータで客観的に把握できるため、個人の課題に応じた的確な指導が可能になります。「もっと頑張れ」といった精神論ではなく、「このフェーズの移行率が低いから、〇〇さんの成功事例を参考にトークを見直してみよう」といった、具体的で再現性のあるアドバイスができます。

結果として、組織全体の営業力が底上げされ、特定の個人のパフォーマンスに依存しない、安定的で予測可能な売上を達成できるようになります。これは、事業の継続性を高める上で計り知れない価値を持つメリットと言えるでしょう。

③ 顧客満足度の向上

営業DXは、社内の効率化や生産性向上だけでなく、その恩恵が顧客にも還元され、結果的に顧客満足度(CS)の向上に大きく貢献します。顧客中心の考え方がビジネスの成功に不可欠な現代において、これは非常に重要なメリットです。

一貫性のある質の高い顧客対応:

CRMによって顧客情報が一元管理されていると、どの担当者が対応しても、顧客の基本情報、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、進行中の商談内容などを瞬時に把握できます。

- たらい回しの防止: 担当者が不在でも、別の担当者が状況を理解した上でスムーズに対応できるため、顧客を待たせたり、同じ説明を何度も求めたりすることがなくなります。

- 部門間連携の強化: 営業、マーケティング、カスタマーサポート間で顧客情報がシームレスに連携されることで、企業として一貫したメッセージとサポートを提供できます。例えば、サポート部門に寄せられたクレーム内容を営業担当者が事前に把握した上でアプローチするといった、きめ細やかな対応が可能になります。

パーソナライズされた最適な提案:

蓄積された顧客データを分析することで、顧客一人ひとりのニーズや関心事を深く理解できます。

- 適切なタイミングでのアプローチ: MAツールが顧客のWeb行動などから「今、この製品に関心が高まっている」というサインを検知し、アラートを上げることで、顧客が最も情報を欲している絶妙なタイミングでアプローチできます。

- 顧客に響く提案: 過去の購買履歴や閲覧コンテンツから顧客の好みを推測し、それに基づいた提案を行うことで、「自分のことをよく理解してくれている」という信頼感を醸成できます。画一的な製品紹介ではなく、顧客の課題に寄り添った「自分ごと化」された提案は、顧客の心を動かします。

これらの取り組みは、顧客に「大切にされている」という感覚を与え、単なる取引相手を超えた長期的な信頼関係の構築につながります。高い顧客満足度は、リピート購入やアップセル/クロスセルを促進し、LTV(顧客生涯価値)を最大化させます。さらに、満足した顧客が新たな顧客を紹介してくれるといった好循環も期待でき、企業の安定した成長基盤を築く上で不可欠な要素となります。

④ 多様な働き方への対応

営業DXは、働き方の多様化という社会的な要請に応え、従業員にとって魅力的で働きやすい環境を実現するための基盤となります。これは、従業員エンゲージメントの向上や、優秀な人材の確保・定着という観点から、企業にとって大きなメリットです。

時間と場所の制約からの解放:

クラウドベースのSFA/CRM、Web会議システム、ビジネスチャットなどのツールは、インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも業務を可能にします。

- テレワーク・ハイブリッドワークの実現: オフィスに出社しなくても、自宅やサテライトオフィスで通常通り業務を遂行できます。これにより、通勤時間の削減や、ワークライフバランスの向上が期待できます。

- 直行直帰の促進: 外出先からスマートフォンやタブレットで報告業務や情報確認ができるため、わざわざ帰社する必要がなくなります。営業担当者は、より柔軟にスケジュールを組むことができます。

ライフステージの変化への柔軟な対応:

多様な働き方が可能になることで、従業員は育児や介護といったライフステージの変化に柔軟に対応しやすくなります。

- 離職の防止: これまでなら仕事との両立を諦めざるを得なかった優秀な人材が、テレワークなどを活用して働き続けることが可能になります。企業にとって、貴重な人材の流出を防ぐことにつながります。

採用競争力の強化:

柔軟な働き方を提供できる企業は、求職者にとって魅力的です。特に優秀な人材ほど、より良い労働環境を求める傾向にあります。営業DXによって先進的な働き方を実現していることは、企業の大きなアピールポイントとなり、採用競争において優位に立つことができます。

このように、営業DXは単に営業活動そのものを変革するだけでなく、従業員の働きがいや満足度を高め、企業と従業員の双方にとってWin-Winの関係を築くための重要な投資と言えるのです。

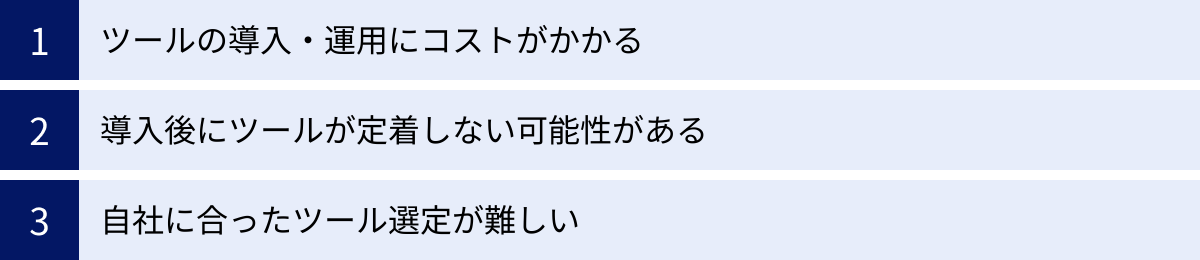

営業DX導入における3つの注意点

営業DXは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と推進は決して簡単な道のりではありません。計画や準備が不十分なまま進めてしまうと、期待した効果が得られないばかりか、かえって現場の混乱を招くことにもなりかねません。ここでは、営業DXを導入する際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

① ツールの導入・運用にコストがかかる

営業DXを推進する上で、デジタルツールの導入は避けて通れません。しかし、これには相応のコストが発生することを事前に理解し、計画に織り込んでおく必要があります。

発生するコストの種類:

- 初期費用: ツールを導入する際に一度だけ発生する費用です。オンプレミス型(自社サーバーに設置するタイプ)の場合は高額になる傾向があります。クラウド型(SaaS)の場合は無料〜数十万円程度が一般的です。

- 月額(または年額)ライセンス費用: 最も継続的に発生するコストです。クラウド型ツールの多くは、利用するユーザー数に応じて「1ユーザーあたり月額〇〇円」という料金体系を採用しています。利用人数が増えれば、その分ランニングコストも増加します。

- カスタマイズ・連携費用: 自社の独自の業務フローに合わせてツールをカスタマイズしたり、既存の基幹システムなどとデータ連携させたりする場合には、別途開発費用が発生することがあります。

- 導入支援コンサルティング費用: 自社だけでの導入が難しい場合、外部の専門コンサルタントに支援を依頼する際の費用です。ツールの選定から導入、定着化までをサポートしてくれますが、その分コストはかさみます。

- 教育・研修コスト: 従業員がツールを使いこなせるようにするための研修会の実施やマニュアル作成にも、時間的・金銭的なコストがかかります。

これらのコストを考慮せずに導入を進めると、後から予算不足に陥る可能性があります。重要なのは、これらの投資に対してどれだけのリターン(ROI:投資対効果)が見込めるのかを事前にシミュレーションすることです。「業務効率化によって削減できる人件費」「成約率向上による売上増加額」などを算出し、投資額を回収できる見込みがあるかを冷静に判断する必要があります。

また、最初から大規模で高機能なツールを導入するのではなく、まずは無料プランや低価格なプランでスモールスタートし、効果を検証しながら徐々に利用範囲や機能を拡張していくというアプローチも、リスクを抑える上で有効な手段です。

② 導入後にツールが定着しない可能性がある

高額なコストをかけて最新のツールを導入したにもかかわらず、「誰も使ってくれない」「入力が面倒で形骸化している」という状況は、営業DXの失敗事例として非常によく聞かれます。ツールが定着しない原因は様々ですが、主に以下のような点が挙げられます。

定着を妨げる主な原因:

- 導入目的の不共有: なぜこのツールを導入するのか、これを使うことで自分たちにどんなメリットがあるのかが現場の営業担当者に理解されていないと、「上から押し付けられた面倒な作業」と捉えられてしまいます。

- 操作性の問題: ツールのインターフェースが複雑で直感的でなかったり、入力項目が多すぎたりすると、使うのが億劫になり、徐々に利用されなくなります。特にITツールに不慣れな従業員が多い組織では、この傾向が顕著です。

- 業務フローとの不一致: 既存の業務フローを無視してツールを導入すると、かえって二度手間が発生するなど、業務が非効率になることがあります。例えば、これまで使っていたExcelでの管理も続けながら、新しいSFAにも入力しなければならない、といった状況です。

- マネジメント層の不関与: マネージャー自身がツールを使わず、データに基づいたマネジメントを行わないと、部下は「入力しても誰も見てくれない」と感じ、入力のモチベーションが低下します。

定着化を成功させるための対策:

- 丁寧な説明とメリットの提示: 導入前に説明会などを開き、「このツールは皆さんを管理・監視するためではなく、非効率な業務から解放し、もっと楽に成果を出すための武器です」というメッセージを繰り返し伝え、理解と協力を得ることが不可欠です。

- 現場を巻き込んだツール選定: 実際にツールを使う現場の担当者をツール選定の段階から巻き込み、複数のツールの無料トライアルを試してもらい、操作性や自社の業務との相性を評価してもらうことが重要です。

- 入力ルールの簡素化: 最初から完璧を目指さず、まずは「商談があったら顧客名と次のアクション予定日だけは必ず入力する」など、最低限のルールからスタートし、徐々に定着度合いを見ながら項目を増やしていく「スモールスタート」が有効です。

- 経営層・マネジメント層の率先垂範: 経営トップや営業マネージャーが率先してツールを使い、SFAのデータを基に営業会議を行ったり、部下にフィードバックしたりする姿勢を見せることで、「このツールは本気で活用するものなのだ」という文化が醸成されます。

- サポート体制の構築: ツールに関する質問や困りごとにすぐ対応できる社内ヘルプデスクや推進担当者を設置し、利用者が気軽に相談できる環境を整えることも定着を後押しします。

ツールは導入して終わりではありません。導入後の定着化こそが営業DXの成否を分ける最も重要なフェーズであると認識し、粘り強く取り組む姿勢が求められます。

③ 自社に合ったツール選定が難しい

現在、市場には国内外の様々なベンダーから、多種多様な営業DX関連ツールが提供されています。SFA、CRM、MA、オンライン商談システム、名刺管理ツールなど、その種類は多岐にわたり、それぞれに機能や価格、特徴が異なります。この豊富な選択肢は、自社に最適なツールを見つけ出すことを逆に難しくしています。

ツール選定で陥りがちな罠:

- 「多機能=良いツール」という誤解: 機能が豊富なツールは一見魅力的に見えますが、自社で使わない機能が多ければ、その分コストが無駄になるだけでなく、操作が複雑になり定着を妨げる原因にもなります。

- 知名度や価格だけで選んでしまう: 有名なツールや、価格が安いという理由だけで安易に選んでしまうと、自社の業界特有の商習慣や業務フローに合わず、うまく活用できないことがあります。

- 将来の拡張性を考慮しない: 目先の課題解決だけを考えてツールを選んでしまうと、将来的に事業が拡大したり、マーケティング部門など他部門との連携が必要になった際に、システムの連携ができずに困ることがあります。

失敗しないツール選定のポイント:

- 目的と課題の明確化: ツール選定を始める前に、「営業DX導入を成功させる5つのステップ」で後述するように、まずは自社の現状を分析し、「何を解決したいのか」「どんな状態になりたいのか」という目的と課題を明確に定義することが最も重要です。解決したい課題が「案件管理の属人化」なのか、「新規リードの獲得」なのかによって、選ぶべきツールは全く異なります。

- 必須機能(Must)と希望機能(Want)の整理: 目的を達成するために「絶対に外せない機能」は何かをリストアップします。その上で、「あれば嬉しいが、なくても何とかなる機能」を整理し、機能の優先順位をつけます。

- 無料トライアルの徹底活用: ほとんどのクラウド型ツールには、無料の試用期間が設けられています。この期間を最大限に活用し、必ず現場の担当者複数名で実際にツールを操作してもらい、操作感や実際の業務で使えるかどうかをリアルに評価します。

- サポート体制の確認: 導入時だけでなく、運用を開始してからのサポート体制も重要な選定基準です。電話やメールでの問い合わせに迅速に対応してくれるか、オンラインのマニュアルやFAQは充実しているかなどを確認しましょう。

- 他ツールとの連携性(API): 将来的にMAツールや会計ソフトなど、他のシステムと連携させる可能性があるのであれば、API(Application Programming Interface)が公開されていて、柔軟な連携が可能かどうかも確認しておくべきポイントです。

ツール選定は、営業DXの方向性を決定づける重要なプロセスです。「木を見て森を見ず」の状態に陥らないよう、常に「自社の課題解決に本当に役立つか?」という原点に立ち返り、慎重に検討を進めることが成功への近道となります。

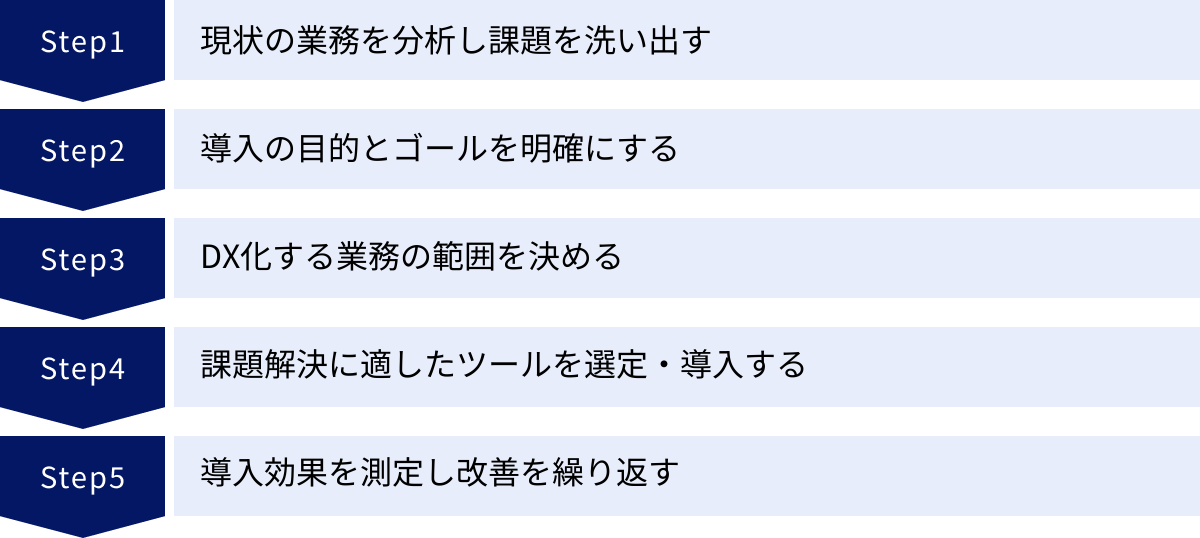

営業DX導入を成功させる5つのステップ

営業DXは、思いつきや勢いだけで進めると失敗に終わる可能性が高い、計画的な取り組みが不可欠なプロジェクトです。ここでは、導入を成功に導くための具体的な5つのステップを、順を追って解説します。このステップに沿って着実に進めることで、失敗のリスクを最小限に抑え、着実に成果を出すことができます。

① 現状の業務を分析し課題を洗い出す

何よりもまず最初に行うべきは、自社の営業活動の現状を客観的に、かつ徹底的に可視化し、どこに問題があるのかを正確に把握することです。このステップを疎かにすると、的外れなツールを導入してしまったり、解決すべきでない問題に取り組んでしまったりと、後々の全てのプロセスがずれてしまいます。

具体的な分析方法:

- 業務フローの可視化: 営業担当者が朝出社してから退社するまで(あるいは業務を開始してから終了するまで)、どのような業務をどのような順番で行っているのかを書き出します。「アプローチリスト作成 → テレアポ → 訪問 → ヒアリング → 提案書作成 → プレゼン → クロージング → 受注後の手続き → 日報作成」といった一連の流れを、できるだけ詳細に図式化します。

- 各業務の工数測定: 可視化した業務フローの各プロセスに、どれくらいの時間を費やしているのかを測定します。営業担当者自身に記録してもらうのが理想的です。これにより、「提案書作成に平均3時間かかっている」「日報作成に毎日30分費やしている」といった、非効率のボトルネックが定量的に見えてきます。

- 現場担当者へのヒアリング: 実際に業務を行っている営業担当者やマネージャーに、「何に困っているか」「どんな業務が面倒か」「もっとこうなれば良いと思うことは何か」をヒアリングします。アンケートや個別の面談を通じて、現場の生の声(定性的な課題)を集めることが非常に重要です。マネジメント層が気づいていない、現場ならではの問題点が浮き彫りになることも少なくありません。

- KGI/KPIの確認: 現在、営業組織として追っている重要目標達成指標(KGI:例 売上高)や重要業績評価指標(KPI:例 商談化率、成約率、平均単価)を確認します。これらの指標が目標に達していない場合、その原因がどこにあるのかを、業務フローやヒアリング結果と照らし合わせて探ります。

このステップのゴールは、「我々の営業組織が抱える課題は、具体的に〇〇と△△であり、特に優先して解決すべきは〇〇だ」と、関係者全員が共通の認識を持てる状態にすることです。例えば、「トップセールスへの依存度が高く、若手が育っていない(属人化)」「日報作成やリスト管理に時間がかかりすぎ、コア業務に集中できていない(非効率)」といった具体的な課題をリストアップします。

② 導入の目的とゴールを明確にする

現状分析によって課題が明らかになったら、次に「営業DXを通じて、その課題をどのように解決し、最終的にどのような状態になりたいのか」という目的(Why)と具体的なゴール(What/When/How much)を定義します。この目的とゴールが、今後のツール選定や施策の方向性を決める羅針盤となります。

目的とゴールの設定例:

- 課題: 営業スキルの属人化により、若手の成約率が低い。

- 目的: 営業ノウハウを組織全体で共有・活用し、営業スキルを標準化することで、組織全体の営業力を底上げする。

- ゴール(KGI/KPI):

- KGI: 6ヶ月後までに、営業部門全体の売上を前年同期比で15%向上させる。

- KPI: 3ヶ月後までに、入社3年未満の営業担当者の月平均成約率を5%から8%に引き上げる。

- KPI: 3ヶ月後までに、SFA上に登録される成功事例ナレッジを月間20件以上にする。

このように、「いつまでに(When)」「何を(What)」「どれくらい(How much)」達成するのかを、できるだけ具体的かつ測定可能な数値目標(SMARTの原則)で設定することが重要です。曖昧な「生産性を上げる」「営業力を強化する」といったスローガンだけでは、後から効果を客観的に評価することができず、プロジェクトが迷走する原因となります。

ここで設定した目的とゴールは、経営層から現場の担当者まで、プロジェクトに関わる全員で共有します。なぜなら、この共通の目標に向かって一丸となって取り組むことが、特に現場の協力を得てツールを定着させる上で不可欠だからです。

③ DX化する業務の範囲を決める

営業DXは壮大な取り組みですが、最初から全ての業務を一度に変えようとするのは現実的ではありません。それは失敗のリスクを増大させ、現場に過度な負担と混乱をもたらします。成功の鍵は、優先順位をつけて、特定の業務範囲から小さく始める「スモールスタート」にあります。

DX化する業務範囲の決め方:

洗い出した課題と設定したゴールに基づき、どの業務からデジタル化・効率化に着手するかを決定します。選定の際には、以下の2つの軸で考えると良いでしょう。

- インパクトの大きさ(効果): その業務をDX化することで、ゴール達成にどれだけ貢献できるか。

- 実現の容易さ(難易度): 導入や定着にかかるコスト、時間、現場の抵抗がどれくらい少ないか。

一般的には、「インパクトが大きく、かつ実現が容易な領域」から着手するのが最も効果的です。例えば、多くの担当者が課題と感じている「日報作成の効率化」や「案件の進捗状況の共有」などは、SFAの基本機能を活用するだけで比較的容易に実現でき、効果も実感しやすいため、最初のステップとして適しています。

逆に、基幹システムとの大規模な連携や、全社的な業務フローの抜本的な変更などは、インパクトは大きいものの難易度も高いため、ある程度DXの取り組みが軌道に乗ってから着手するのが賢明です。

スモールスタートのメリット:

- リスクの低減: 小さく始めることで、もし失敗しても影響を最小限に抑えることができます。

- 成功体験の創出: 小さな成功を積み重ねることで、現場の担当者はDXのメリットを実感し、次のステップへの協力やモチベーションが高まります。

- ノウハウの蓄積: 最初の取り組みを通じて得られた学びや反省点を、次の施策に活かすことができます。

「まずは営業第一課で、案件管理と日報作成にツールを使ってみよう」といった形で、対象部門や対象業務を限定してスタートすることをおすすめします。

④ 課題解決に適したツールを選定・導入する

DX化する業務範囲が決まったら、いよいよその課題解決に最も適したツールを選定します。この段階では、ステップ②で定義した目的とゴール、そしてステップ③で決めた業務範囲が、ツール選定のブレない「軸」となります。

ツール選定プロセスの再確認:

- 機能要件の定義: 目的を達成するために必要な機能をリストアップします(Must/Want)。

- 候補ツールのリストアップ: Webサイトや比較サイトで、要件に合うツールを複数ピックアップします。

- 比較・検討: 価格、機能、操作性、サポート体制、連携性などの観点から、候補ツールを比較検討します。

- 無料トライアルの実施: 候補を2〜3つに絞り込み、現場の担当者を巻き込んで実際に試用します。現場のフィードバックが最も重要な判断材料です。

- 最終決定と導入: 評価が最も高かったツールを最終決定し、契約・導入へと進みます。

導入時には、ベンダーの担当者と協力しながら、初期設定やデータの移行作業を進めます。また、現場の担当者向けの研修会を実施し、基本的な操作方法や運用ルールを丁寧にレクチャーすることも忘れてはなりません。

⑤ 導入効果を測定し改善を繰り返す

ツールを導入したら終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。営業DXは一度で完結するプロジェクトではなく、継続的に効果を測定し、改善を繰り返していく「PDCAサイクル」を回すことが成功に不可欠です。

PDCAサイクルの回し方:

- P (Plan): ステップ②で設定したゴール(KGI/KPI)が計画にあたります。

- D (Do): ステップ④で導入したツールを実際に運用します。

- C (Check): 定期的に(例えば月次や四半期ごと)、設定したKPIがどの程度達成できているかを測定・評価します。

- 「SFAの入力率は目標の90%に達しているか?」

- 「日報作成時間は平均30分から10分に短縮されたか?」

- 「若手の成約率は目標の8%に近づいているか?」

- ツールのレポート機能やダッシュボードを活用し、データを客観的に分析します。

- A (Action): 評価結果を基に、改善策を検討・実行します。

- 目標を達成できた場合: なぜ成功したのか要因を分析し、そのノウハウを組織全体に展開したり、次のDX化の範囲を検討したりします。

- 目標を達成できなかった場合: なぜ未達だったのか原因を分析します。「入力ルールが複雑すぎる」「ツールのこの機能が使いにくい」といった課題が見つかれば、運用ルールを見直したり、ツールの設定を変更したり、追加の研修を実施したりといった改善アクションを取ります。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、営業DXの取り組みは徐々に組織に根付き、最適化され、より大きな成果へと繋がっていくのです。

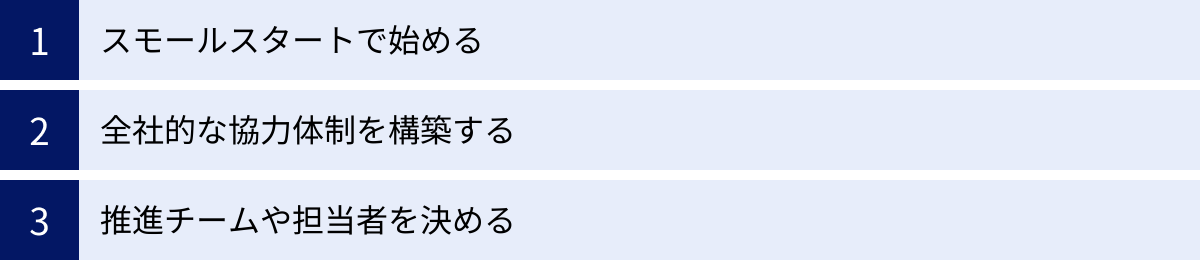

営業DX推進を成功させる3つのポイント

前章で解説した5つのステップを着実に実行することに加え、プロジェクト全体を成功に導くためには、組織としての「姿勢」や「環境づくり」も非常に重要です。ここでは、技術的な側面だけでなく、組織論的な観点から営業DX推進を成功させるための3つの重要なポイントを解説します。

① スモールスタートで始める

これは「導入を成功させる5つのステップ」でも触れましたが、成功の確率を格段に高めるための極めて重要なマインドセットであるため、改めて強調します。

多くの企業がDXで失敗する原因の一つに、「最初から完璧を目指し、大規模な変革を一度にやろうとすること」が挙げられます。壮大な計画は、予算の増大、現場への過度な負担、そして関係者間の調整の複雑化を招き、結果としてプロジェクトが頓挫するリスクを高めます。

スモールスタートとは、具体的に以下のようなアプローチです。

- 対象部門を限定する: 全社一斉導入ではなく、まずは特定の部門やチーム(例:営業第一課)をパイロットチームとして選定し、そこで試行します。

- 対象業務を限定する: 営業プロセス全体ではなく、まずは最も課題が大きく、効果が出やすい業務(例:日報作成と案件管理)に絞ってツールを導入します。

- 利用機能を限定する: 多機能なツールであっても、最初は必要最低限の機能だけを使うシンプルなルールで運用を開始します。

なぜスモールスタートが有効なのか?

- 心理的ハードルの低下: 現場の担当者にとって、変化はストレスです。小さな変化から始めることで、新しいツールやプロセスへの抵抗感を和らげ、徐々に慣れてもらうことができます。

- 早期の成功体験: 小さな範囲であれば、比較的短期間で成果を実感しやすくなります。「ツールを使ったら日報が楽になった」「案件の進捗がすぐ分かるようになった」といった小さな成功体験(クイックウィン)は、担当者のモチベーションを高め、DXへの肯定的な雰囲気を醸成します。

- 学習と軌道修正の機会: パイロット運用で得られた課題や反省点(例:「この入力項目は不要だった」「こういう機能があった方が便利」)を、本格的な全社展開の際に活かすことができます。最初に大きな投資をしてしまうと、後からの軌道修正は困難ですが、スモールスタートなら柔軟な見直しが可能です。

「小さく始めて、素早く学び、賢く拡大する」。このアジャイル的なアプローチこそが、不確実性の高いDXプロジェクトを成功に導くための王道と言えるでしょう。

② 全社的な協力体制を構築する

営業DXは、営業部門だけで完結する取り組みではありません。その成功は、他部門との連携や、経営層の強力なコミットメントにかかっています。サイロ化(部門間の壁)を打破し、全社的な協力体制を築くことが不可欠です。

経営層の役割:

- 明確なビジョンの提示: なぜ今、我が社は営業DXに取り組む必要があるのか。その先にある会社の未来像はどのようなものか。経営トップが自らの言葉で、そのビジョンと重要性を全社員に向けて繰り返し発信することが求められます。これが、DXを「自分ごと」として捉えてもらうための第一歩です。

- リソースの確保: DX推進には、予算や人員といったリソースが必要です。経営層は、必要なリソースを確保し、プロジェクトを強力にバックアップする姿勢を明確に示す必要があります。

- リーダーシップの発揮: 経営層自身がDXの推進に積極的に関与し、率先して新しいツールを使ったり、データに基づいた意思決定を行ったりする姿を見せることで、変革への本気度が伝わり、組織全体を牽引することができます。

他部門との連携:

- マーケティング部門: MAツールで創出した見込み客(リード)をSFAに連携し、営業がアプローチする流れを構築します。リードの質や量について定期的にフィードバックを交換し、連携を最適化していく(セールス・マーケティング・アライメント)ことが、売上向上の鍵となります。

- カスタマーサポート/サクセス部門: CRMに蓄積された顧客からの問い合わせや要望、利用状況といった情報を営業部門と共有することで、アップセルや解約防止の機会を捉えることができます。顧客の声を製品・サービス開発に活かすための重要な連携です。

- 情報システム部門: ツールの選定における技術的な評価、セキュリティの確保、既存システムとの連携など、技術的な側面でプロジェクトを支援します。安全かつ安定した運用環境を構築するために不可欠なパートナーです。

営業DXは「営業部門のDX」ではなく、「営業を起点とした全社のDX」であるという認識を持つことが重要です。定期的な部門横断ミーティングの場を設けるなど、コミュニケーションを密にし、共通のゴールに向かって協力する体制を意図的に作り上げていく必要があります。

③ 推進チームや担当者を決める

「船頭多くして船山に登る」という言葉があるように、責任の所在が曖昧なプロジェクトはうまく進みません。営業DXのように多くの関係者を巻き込む複雑なプロジェクトでは特に、誰が責任を持ってこのプロジェクトを推進するのかを明確に定義することが成功の絶対条件です。

推進チーム/担当者の役割:

- プロジェクト全体の旗振り役: 導入計画の策定、進捗管理、課題管理など、プロジェクトマネジメント全般を担います。

- 関係者間のハブ機能: 経営層、営業現場、他部門、外部のツールベンダーなど、様々なステークホルダーの間に立ち、意見調整や情報伝達を行います。

- ツールの選定・導入実務: 自社の課題に合ったツールのリサーチ、比較検討、導入設定などを主導します。

- 社内への啓蒙・教育: ツール導入の目的やメリットを社内に浸透させたり、操作方法に関する研修会を企画・実施したりします。

- 運用サポート・ヘルプデスク: ツール導入後、現場からの質問や要望に対応し、定着化を支援します。

- 効果測定と改善提案: 導入効果を定期的にレポーティングし、運用ルールやツールの設定に関する改善案を立案・実行します。

どのような人材が適しているか?

推進担当者には、単にITに詳しいだけでなく、以下のようなスキルやマインドが求められます。

- 自社の営業業務への深い理解: 現場の業務や課題を理解していなければ、的確なツール選定や運用ルールの設計はできません。

- コミュニケーション能力・調整力: 様々な立場の関係者の意見を聞き、合意形成を図りながらプロジェクトを前に進める力が必要です。

- オーナーシップと推進力: プロジェクトを「自分ごと」として捉え、困難な課題に直面しても諦めずに解決策を探し、周囲を巻き込みながら粘り強く推進する力。

専任のチームを組成するのが理想ですが、リソース的に難しい場合は、既存の営業企画部門などが兼務する形でも構いません。重要なのは、「営業DXに関することは、まずあの人(あのチーム)に相談すれば良い」という体制を社内に明確に周知することです。これにより、DXへの取り組みが単なる掛け声で終わらず、具体的なアクションとして着実に前進していくのです。

営業DXにおすすめのツール12選

営業DXを推進するためには、自社の課題や目的に合ったツールの選定が不可欠です。ここでは、SFA/CRM、MA(マーケティングオートメーション)、オンライン商談、名刺管理といった主要なカテゴリから、多くの企業で導入実績のある代表的なツールを12個厳選してご紹介します。各ツールの特徴を理解し、自社に最適な組み合わせを検討する際の参考にしてください。

| ツール名 | カテゴリ | 特徴 | 料金(目安) |

|---|---|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | SFA/CRM | 世界No.1シェアを誇るSFA/CRMの王道。拡張性とカスタマイズ性が非常に高い。 | Essentialsエディション:3,000円/ユーザー/月〜 (参照:Salesforce公式サイト) |

| HubSpot Sales Hub | SFA/CRM | 無料で使えるCRMを基盤に、必要な機能を追加可能。インバウンド思想が特徴。 | Freeプラン:無料。Starterプラン:2,700円/ユーザー/月〜 (参照:HubSpot公式サイト) |

| Mazrica Sales | SFA/CRM | AIが案件のリスク分析や類似案件を提示。直感的なUIで現場での定着しやすさが強み。 | Starterプラン:27,500円/5ユーザー/月〜 (参照:Mazrica公式サイト) |

| Senses | SFA/CRM | 案件ボードで進捗をカード形式で管理。AIが次のアクションを提示し、営業を支援。 | Starterプラン:27,500円/5ID/月〜 (参照:Senses公式サイト) |

| kintone | 業務改善プラットフォーム | 営業日報や案件管理など、自社に必要なアプリをノーコード/ローコードで作成可能。 | ライトコース:780円/ユーザー/月〜 (参照:kintone公式サイト) |

| Zoho CRM | SFA/CRM | 40以上のアプリケーション群との連携が強み。圧倒的なコストパフォーマンス。 | スタンダードプラン:1,680円/ユーザー/月〜 (参照:Zoho公式サイト) |

| Marketo Engage | MA | BtoB向けMAの代表格。高度なシナリオ設計やスコアリングが可能。 | 要問い合わせ (参照:アドビ公式サイト) |

| SATORI | MA | 国産MAツール。匿名の見込み客へのアプローチに強く、リード獲得から育成までを支援。 | 初期費用:300,000円、月額費用:148,000円〜 (参照:SATORI公式サイト) |

| bellFace | オンライン商談 | アプリインストール不要で、電話とブラウザだけで接続可能。営業に特化した機能が豊富。 | 要問い合わせ (参照:bellFace公式サイト) |

| Zoom | Web会議 | 高い接続安定性とシンプルな操作性で世界的に普及。ウェビナー機能も強力。 | 無料プランあり。プロプラン:2,125円/月/ライセンス〜 (参照:Zoom公式サイト) |

| Sansan | 名刺管理(法人向け) | 名刺をスキャンするだけで高精度にデータ化。組織全体で人脈を共有・活用。 | 要問い合わせ (参照:Sansan公式サイト) |

| Eight Team | 名刺管理(チーム向け) | Sansanの技術を応用した中小企業向け名刺管理。低コストで手軽に始められる。 | 3ID以上のチーム利用:1IDあたり月額500円+チーム利用料月額12,000円〜 (参照:Eight Team公式サイト) |

※上記料金は2024年5月時点での公式サイト情報を基にしており、変更される可能性があります。正確な情報は各公式サイトでご確認ください。

① Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、世界中の企業で利用されているSFA/CRMプラットフォームのグローバルリーダーです。その最大の特徴は、圧倒的な機能の網羅性と、ビジネスの成長や変化に合わせて柔軟に機能を拡張・カスタマイズできる点にあります。顧客管理、案件管理、売上予測、レポート・ダッシュボード作成といったSFA/CRMの基本機能はもちろん、AppExchangeという専用のアプリストアを通じて、様々なサードパーティ製アプリを追加し、機能を拡張できます。大企業や、将来的に本格的なデータ活用やシステム連携を目指す企業にとって、第一の選択肢となるツールです。(参照:Salesforce公式サイト)

② HubSpot Sales Hub

HubSpotは、「インバウンドマーケティング」という思想を提唱し、無料で利用できる高機能なCRMを基盤としているのが最大の特徴です。顧客を引きつけるためのマーケティングツール(Marketing Hub)、営業活動を支援する(Sales Hub)、顧客サポートを効率化する(Service Hub)などがシームレスに連携します。特にSales Hubは、Eメール追跡、ドキュメント管理、ミーティング予約などの機能が無料で利用でき、スモールスタートに最適です。直感的なインターフェースで、ITツールに不慣れな人でも使いやすいと評判です。(参照:HubSpot公式サイト)

③ Mazrica Sales

Mazrica Sales(旧Senses)は、現場の営業担当者の使いやすさを徹底的に追求した国産SFA/CRMです。ドラッグ&ドロップで案件のフェーズを管理できるカンバン形式の案件ボードや、AIが過去の類似案件や顧客の反応から次の最適なアクションを提案してくれる機能が特徴的です。入力負荷を軽減し、営業担当者が本来の業務に集中できるような工夫が随所に施されており、ツールの定着に課題を感じている企業におすすめです。(参照:Mazrica公式サイト)

④ Senses

Senses(センシーズ)は、株式会社マツリカが提供する「Mazrica Sales」の旧名称です。現在はMazrica Salesとしてサービス提供されています。上記③の解説をご参照ください。

⑤ kintone

kintoneは、サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォームです。SFA/CRM専門ツールとは異なり、プログラミングの知識がなくても、自社の業務に合わせてドラッグ&ドロップで様々な業務アプリ(案件管理、日報、顧客リスト、問い合わせ管理など)を作成できるのが最大の特徴です。Excelや紙で行っているアナログな業務を、手軽にシステム化したい場合に非常に有効です。まずは特定の業務からスモールスタートでDX化したい企業や、営業以外の業務も合わせて効率化したい企業に適しています。(参照:kintone公式サイト)

⑥ Zoho CRM

Zoho CRMは、圧倒的なコストパフォーマンスで世界中の企業に導入されているSFA/CRMです。低価格ながら、営業支援、マーケティングオートメーション、顧客サポートなど、豊富な機能を標準で搭載しています。また、Zohoが提供する会計、人事、プロジェクト管理など40種類以上のビジネスアプリケーション群(Zoho One)とシームレスに連携できるため、Zoho製品で業務システムを統一することで、さらなる効率化とデータ活用が可能になります。多機能なツールを低コストで導入したい企業にとって有力な選択肢です。(参照:Zoho公式サイト)

⑦ Marketo Engage

Marketo Engage(マルケトエンゲージ)は、アドビ社が提供するBtoB向けマーケティングオートメーション(MA)ツールの代表格です。見込み客のWeb行動履歴や属性に応じて精緻なスコアリングを行い、ナーチャリング(育成)のための複雑なシナリオを設計・自動実行することに長けています。特に、検討期間が長く、関わる人が多い複雑な商材を扱う企業や、営業部門とマーケティング部門が密に連携して成果を最大化したい企業に適しています。(参照:アドビ公式サイト)

⑧ SATORI

SATORIは、国産のMAツールとして高いシェアを誇ります。その最大の特徴は、Webサイトを訪問した匿名の見込み客(アンノウンリード)に対しても、ポップアップ表示やプッシュ通知などでアプローチできる点にあります。まだ個人情報が獲得できていない段階からコミュニケーションを開始し、実名リードへと転換させる「リードジェネレーション」に強みを持っています。日本のビジネス環境に合わせた機能と手厚いサポート体制も魅力です。(参照:SATORI公式サイト)

⑨ bellFace

bellFaceは、営業活動に特化したオンライン商談システムです。Zoomなど汎用的なWeb会議システムと異なり、相手側はアプリのインストールやURLのクリックが不要で、発行された接続ナンバーをブラウザに入力するだけで即座に商談を開始できる手軽さが特徴です。資料共有やトークスクリプト表示、商談の自動録画・文字起こしなど、営業シーンで役立つ機能が豊富に搭載されており、インサイドセールスの生産性を大きく向上させます。(参照:bellFace公式サイト)

⑩ Zoom

Zoomは、Web会議システムの代名詞ともいえるツールで、世界中で広く利用されています。高い接続安定性と、誰でも直感的に使えるシンプルなインターフェースが強みです。1対1の商談から、複数人が参加する会議、数百人規模のウェビナー(オンラインセミナー)まで、幅広い用途に対応できます。営業DXにおいては、オンライン商談の基本的なツールとしてだけでなく、社内会議や研修、顧客向けの説明会など、コミュニケーションのあらゆる場面で活用できます。(参照:Zoom公式サイト)

⑪ Sansan

Sansanは、法人向け名刺管理サービスのパイオニアであり、国内シェアNo.1を誇ります。交換した名刺をスキャナーやスマートフォンで読み取るだけで、オペレーターが正確にデータ化してくれます。データ化された名刺情報は社内全体で共有され、「誰が」「いつ」「どこの誰と」会ったのかが一目瞭然になります。これにより、個人の人脈を組織の資産として活用でき、キーパーソンへのアプローチや、異動情報のキャッチアップなどが可能になります。多くのSFA/CRMツールとの連携も強力です。(参照:Sansan公式サイト)

⑫ Eight Team

Eight Teamは、Sansanの技術を活用した中小企業・チーム向けの名刺管理サービスです。Sansanが全社規模での導入を想定しているのに対し、Eight Teamは部署やチーム単位で手軽に始められるのが特徴です。共有したいメンバー同士でチームを組み、名刺情報を共有できます。基本的な名刺のスキャン・データ化・共有機能はSansanと同等で、低コストで名刺管理による人脈共有を始めたい企業に適しています。(参照:Eight Team公式サイト)

まとめ

本記事では、営業DXの基本的な概念から、その必要性、メリット、注意点、そして成功に導くための具体的なステップやおすすめのツールまで、網羅的に解説してきました。

営業DXとは、単にデジタルツールを導入するだけの部分的な取り組みではありません。それは、デジタル技術とデータを駆使して、営業プロセス、組織文化、さらにはビジネスモデルそのものを根本から変革し、新たな顧客価値を創出する、経営レベルの戦略です。労働人口の減少、働き方の多様化、顧客の購買プロセスの変化という、避けることのできない大きな時代のうねりの中で、企業の持続的な成長を実現するために不可欠な取り組みとなっています。

営業DXを推進することで、企業は以下のような多くの恩恵を得ることができます。

- 生産性の向上: 非効率な業務を自動化し、営業担当者をより付加価値の高いコア業務に集中させる。

- 属人化の解消: 個人の経験や勘に頼る営業から脱却し、データに基づいた科学的で再現性の高い営業組織を構築する。

- 顧客満足度の向上: 顧客一人ひとりを深く理解し、一貫性のある最適なタイミングでのアプローチを通じて、長期的な信頼関係を築く。

- 柔軟な働き方の実現: 優秀な人材を惹きつけ、定着させるための魅力的な労働環境を整備する。

しかし、その道のりは平坦ではありません。コストの問題、ツールの定着化、自社に合ったツールの選定といった課題を乗り越える必要があります。成功の鍵は、「①現状分析と課題の明確化」「②目的とゴールの設定」「③スモールスタート」「④全社的な協力体制」「⑤PDCAサイクルの継続」といった、計画的で着実なアプローチにあります。

いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは自社の営業活動を客観的に見つめ直し、最もインパクトが大きく、かつ着手しやすい課題は何かを特定することから始めてみましょう。そして、小さな成功体験を積み重ねながら、一歩一歩、変革の歩みを進めていくことが重要です。

この記事が、貴社の営業組織が新たな時代に適応し、力強く未来を切り拓くための一助となれば、これに勝る喜びはありません。