現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化、顧客ニーズの多様化、そして予測困難な社会情勢の変化により、かつてないスピードで変容を続けています。このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。

本記事では、DX推進の中核を担う「DXソリューション」について、その基礎知識から注目される背景、導入によるメリットまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめDXソリューション25選を徹底比較し、自社に最適なツールを選ぶためのポイントや、導入を成功に導くための具体的なステップまでを詳しくご紹介します。

この記事を読むことで、DXソリューションに関する理解が深まり、自社の課題解決と成長戦略を描くための具体的なヒントが得られるでしょう。

目次

DXソリューションとは

DXソリューションとは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために活用する、デジタル技術を用いた製品やサービス、仕組みの総称です。これには、特定の業務を効率化するソフトウェアやアプリケーション、クラウドサービス、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)といった最先端技術、さらには導入を支援するコンサルティングサービスまで、幅広いものが含まれます。

重要なのは、DXソリューションが単なる「ITツールの導入」に留まらない点です。その本質は、デジタル技術を駆使して、既存の業務プロセス、企業文化、そしてビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創出することにあります。

例えば、会計ソフトを導入して経理業務の手間を省くだけでなく、それによって得られた財務データを経営分析にリアルタイムで活用し、より迅速で正確な意思決定につなげる。顧客管理システムを導入するだけでなく、蓄積された顧客データを分析して新たなサービス開発や顧客一人ひとりに合わせたマーケティング施策を展開する。これら一連の取り組みがDXであり、それを実現するための手段がDXソリューションなのです。

DXとIT化の違い

DXとしばしば混同される言葉に「IT化」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と目指すゴールには明確な違いがあります。この違いを理解することが、DXを成功させるための第一歩となります。

IT化は、既存の業務プロセスを維持したまま、デジタルツールを導入して業務の効率化やコスト削減を図ることを指します。いわば「守りのIT」であり、アナログな作業をデジタルに置き換えることで、特定の業務の生産性を高めることが主な目的です。

一方でDXは、デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織、業務プロセス全体を根本から変革し、新たな価値を創造して企業の競争優位性を確立することを目指します。これは「攻めのIT」とも言え、IT化を手段として活用しながら、より大きな変革を成し遂げようとする取り組みです。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 比較項目 | IT化 | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|

| 目的 | 業務効率化、コスト削減(部分最適) | ビジネスモデルの変革、新たな価値創造、競争優位性の確立(全体最適) |

| 主体 | 情報システム部門が中心 | 経営層が主導し、全社的に取り組む |

| 視点 | 既存業務のデジタル化(手段) | デジタルを前提としたビジネスの再構築(目的) |

| 変革の範囲 | 限定的(特定の部署や業務) | 全社的・組織横断的 |

| 具体例 | ・紙の書類を電子化する ・会議をWeb会議に切り替える ・勤怠管理システムを導入する |

・AIによる需要予測で在庫を最適化する ・顧客データ分析からサブスクリプションサービスを開発する ・IoTで収集したデータから予防保全サービスを提供する |

このように、IT化はDXを推進するための重要なステップの一つではありますが、IT化自体がゴールではありません。IT化によって効率化された業務や蓄積されたデータを、いかにして企業全体の変革や新たな価値創造に繋げるか、という視点を持つことこそがDXの本質と言えるでしょう。

DXソリューションが注目される背景

なぜ今、多くの企業がDXソリューションに注目し、その導入を急いでいるのでしょうか。その背景には、日本が直面する複数の深刻な社会課題や経済的な要請が複雑に絡み合っています。ここでは、特に重要な3つの背景について詳しく解説します。

働き方改革の推進

政府が主導する「働き方改革」は、DX推進の大きな追い風となっています。働き方改革は、「長時間労働の是正」「正規・非正規の不合理な待遇差の解消」「多様で柔軟な働き方の実現」を3つの柱としています。これらの目標を達成するためには、従来の働き方を根本から見直す必要があり、その実現にDXソリューションが不可欠な役割を果たします。

例えば、長時間労働を是正するためには、単純な「残業禁止」ではなく、限られた時間でこれまで以上の成果を出すための生産性向上が必須です。RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化や、AIを活用したデータ入力・分析の効率化、ペーパーレス化による書類作成・回覧・承認プロセスの時間短縮などが、その具体的な解決策となります。

また、テレワークやフレックスタイム制といった多様で柔軟な働き方を実現するためには、従業員がどこにいても円滑に業務を遂行できる環境が必要です。クラウドベースのグループウェアやビジネスチャットツール、Web会議システム、プロジェクト管理ツールなどを導入することで、場所や時間にとらわれないコラボレーションが可能になり、従業員のワークライフバランス向上にも繋がります。

このように、働き方改革が求める生産性向上と多様な働き方の実現は、DXソリューションの活用なくしては成し遂げることが困難です。企業は、従業員満足度を高め、優秀な人材を確保・定着させるためにも、積極的にDXに取り組む必要に迫られています。

少子高齢化による人手不足

日本の社会構造が抱える最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少です。総務省の調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。(参照:総務省統計局 人口推計)

この労働力不足は、多くの産業、特に労働集約型の業界にとって死活問題です。限られた人材で事業を維持・成長させていくためには、一人ひとりの生産性を極限まで高めることが求められます。そこで期待されるのが、DXソリューションによる省人化・自動化です。

具体的には、これまで人間が行っていたデータ入力、伝票処理、問い合わせ対応といった定型業務をRPAやAIチャットボットに代替させることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。工場の生産ラインにIoTセンサーやAI画像認識を導入すれば、品質管理や検品作業を自動化し、24時間365日の安定稼働を実現できます。

また、熟練技術者の高齢化による技術継承の問題も深刻です。マニュアル作成ツールや動画共有プラットフォームを活用して、ベテランの持つ知識やノウハウをデジタルデータとして形式知化し、若手社員がいつでもどこでも学べる環境を整えることもDXの一環です。これにより、属人化していたスキルを組織全体の資産として蓄積・継承できます。

少子高齢化という避けられない大きな流れの中で、企業が生き残るためには、DXソリューションを駆使して「少ない人数でより大きな成果を出す」体制を構築することが急務となっているのです。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で示された、日本企業が直面する深刻なリスクを指す言葉です。これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、老朽化・複雑化・ブラックボックス化することで、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済的損失が生じる可能性があるという衝撃的な警告です。(参照:経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~)

レガシーシステムが抱える問題点は多岐にわたります。

- 技術的負債の増大: 長年の改修を繰り返した結果、システム構造が複雑化し、仕様を把握している技術者が退職。メンテナンスや改修が困難になり、多額の維持管理コストが発生する。

- データのサイロ化: 部門ごとにシステムが乱立し、データが分断されているため、全社横断的なデータ活用ができない。

- ビジネスの変化への不追随: 硬直化したシステムでは、市場の変化や新たなビジネスモデルに迅速に対応できない。

- セキュリティリスクの増大: 古い技術基盤では最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる。

これらの問題を放置したままでは、DX推進どころか、既存事業の維持すら困難になりかねません。経済産業省は、この「崖」を乗り越えるために、企業が既存システムの問題を解決し、データ活用を可能にする新たなデジタル技術基盤へと刷新する必要性を強く訴えています。

この「2025年の崖」というキーワードは、多くの経営者にDXの必要性を強く認識させるきっかけとなりました。単なる業務効率化に留まらず、事業継続のリスクを回避し、将来の成長基盤を築くための経営課題として、DXソリューションへの投資が不可欠であるという認識が広がっています。

DXソリューションで実現できること

DXソリューションを導入することで、企業は具体的にどのような変革を成し遂げられるのでしょうか。その可能性は多岐にわたりますが、ここでは代表的な4つの実現可能な事柄について、具体的なシナリオを交えながら解説します。

業務効率化と生産性向上

これはDXの最も基本的かつ直接的な効果であり、多くの企業が最初に目指す目標です。DXソリューションは、これまで人間が時間と労力をかけて行っていた作業を自動化・効率化し、組織全体の生産性を向上させます。

定型業務の自動化がその典型例です。例えば、経理部門では、請求書の発行、入金確認、経費精算、仕訳入力といった毎月発生する反復的な作業に多くの時間が費やされています。ここにRPAツールやクラウド会計ソフトを導入すれば、これらの作業の多くを自動化できます。従業員は単純作業から解放され、予算管理や財務分析といった、より戦略的で付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。

情報共有の円滑化も生産性向上に大きく寄与します。従来のメールやファイルサーバーを中心とした情報共有では、「最新のファイルがどれか分からない」「過去のやり取りを探すのに時間がかかる」といった問題が頻発しがちでした。ビジネスチャットツールやクラウドストレージ、プロジェクト管理ツールを導入すれば、関連情報が一元管理され、リアルタイムでのコミュニケーションが可能になります。これにより、意思決定のスピードが上がり、部門間の連携もスムーズになります。

さらに、ペーパーレス化の推進も重要です。契約書や稟議書、各種申請書などを電子化し、ワークフローシステムで回覧・承認できるようにすれば、印刷コストや保管スペースの削減はもちろん、承認プロセスの大幅な時間短縮が実現します。

これらの取り組みは、従業員一人ひとりの負担を軽減し、コア業務への集中を促すことで、組織全体の生産性を飛躍的に高めることに繋がります。

新しい商品・サービスの創出

DXの真価は、単なる業務効率化に留まらず、データを活用して新たなビジネス価値を生み出すことにあります。DXソリューションを駆使することで、これまで不可能だった新しい商品やサービスを創出するチャンスが広がります。

例えば、顧客管理システム(CRM)やマーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し、顧客の購買履歴、Webサイトの閲覧行動、問い合わせ内容といったデータを一元的に収集・分析します。これにより、顧客の潜在的なニーズや行動パターンを深く理解できるようになります。そのインサイトを基に、個々の顧客に最適化された商品をレコメンドしたり、新たなサブスクリプション型のサービスを開発したりすることが可能です。

製造業においては、IoT技術の活用が新たなサービス創出の鍵となります。自社製品にセンサーを取り付けて稼働状況のデータを収集し、クラウド上で分析します。これにより、故障の予兆を検知して部品交換を提案する「予兆保全サービス」や、稼働データに基づいて最適な運用方法をコンサルティングするサービスなど、従来の「モノを売る」ビジネスから「コト(サービス)を提供する」ビジネスへと転換を図ることができます。

あるアパレル企業が、AI画像解析技術を活用して、顧客が持ち込んだ服の色や形から最適なコーディネートを提案するサービスを始めたとします。これは、デジタル技術を用いて顧客体験を向上させ、新たな収益源を生み出した好例です。

このように、DXソリューションは、企業が保有するデータや技術を新たな視点で組み合わせ、顧客にこれまで以上の価値を提供するための強力な武器となります。

多様な働き方への対応

「DXソリューションが注目される背景」でも触れましたが、多様な働き方への対応は現代企業にとって重要な経営課題です。DXソリューションは、従業員が能力を最大限に発揮できる、柔軟で魅力的な労働環境を構築するために不可欠です。

テレワーク環境の整備はその中心的な取り組みです。Web会議システム、ビジネスチャット、クラウドストレージ、仮想デスクトップ(VDI)などを組み合わせることで、従業員はオフィスにいるのと同等、あるいはそれ以上に効率的に業務を遂行できます。これにより、通勤時間の削減、育児や介護との両立、地方や海外在住の優秀な人材の採用などが可能になり、企業の競争力強化に繋がります。

また、勤怠管理システムやタスク管理ツールを導入することで、従業員の労働時間や業務の進捗状況を客観的に可視化できます。これにより、フレックスタイム制や裁量労働制といった柔軟な勤務形態を導入しやすくなるだけでなく、特定の従業員への業務の偏りをなくし、長時間労働を未然に防ぐことも可能です。

さらに、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めるためのツールも登場しています。定期的なアンケートで従業員のコンディションを把握し、上司との1on1ミーティングをサポートするシステムなどを活用することで、従業員一人ひとりに寄り添ったマネジメントが実現し、離職率の低下や生産性の向上に繋がります。

BCP(事業継続計画)の強化

BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害、感染症のパンデミック、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、万が一中断した場合でも可能な限り短い期間で復旧させるための方針や手順をまとめた計画のことです。DXは、このBCPを強化する上でも極めて重要な役割を担います。

従来、企業の重要なデータやシステムは、自社のサーバー室(オンプレミス)で管理されることが一般的でした。しかし、この方法では、本社が地震や水害などの被害に遭った場合、サーバーもろともシステムが停止し、データが消失するリスクがあります。

そこで有効なのが、業務システムやデータのクラウド化です。主要なクラウドサービスは、地理的に分散した複数の堅牢なデータセンターでデータを管理・バックアップしています。そのため、一か所の拠点が被災しても、別の拠点からサービスを提供し続けることができ、データも安全に保護されます。これにより、災害時でも事業継続性を大幅に高めることができます。

また、前述のテレワーク環境が整備されていれば、パンデミックによる出社制限や交通機関の麻痺が発生した場合でも、従業員は自宅から業務を継続できます。場所にとらわれずに事業を動かせる体制を平時から構築しておくことが、有事の際の強力なBCP対策となるのです。

さらに、サイバー攻撃に対する備えも重要です。最新のセキュリティ機能を備えたDXソリューションを導入し、アクセス管理の徹底、不審な通信の検知・遮断、定期的な脆弱性診断などを行うことで、事業停止に繋がる深刻なセキュリティインシデントのリスクを低減できます。

DXソリューションを導入する5つのメリット

DXソリューションの導入は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。ここでは、特に重要度の高い5つのメリットについて、それぞれを深掘りして解説します。これらは単独で存在するのではなく、相互に関連し合いながら、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

① 生産性の向上

生産性の向上は、DX導入によって得られる最も直接的で分かりやすいメリットです。これは、投入するリソース(時間、労力、コスト)を最小限に抑えながら、生み出す成果(売上、製品、サービス)を最大化することを意味します。

DXソリューションは、様々な側面から生産性向上に貢献します。まず、RPAやAIを活用した定型業務の自動化です。請求書処理、データ入力、レポート作成といった反復作業から従業員を解放することで、彼らは分析、企画、交渉といった、より高度な判断や創造性が求められる「コア業務」に集中できるようになります。これにより、従業員一人ひとりの時間単価、つまり時間あたりの付加価値生産性が向上します。

次に、情報共有とコミュニケーションの円滑化です。クラウドベースのツールによって、必要な情報にいつでもどこからでもアクセスでき、部門や拠点を越えたリアルタイムの連携が可能になります。これにより、承認待ちや情報探索にかかる時間が大幅に削減され、プロジェクトの進行や意思決定のスピードが加速します。

さらに、データに基づいた的確な判断も生産性を高めます。SFA(営業支援システム)に蓄積された商談データや、BI(ビジネスインテリジェンス)ツールで可視化された販売データを分析することで、成約率の高いアプローチ方法を見つけ出したり、非効率な営業活動を特定して改善したりできます。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいてリソースを最適配分することで、組織全体の生産性が向上するのです。

② コストの削減

DXの推進は、短期的および長期的な視点で様々なコスト削減に繋がります。多くの企業がDXに着手する大きな動機の一つです。

最も分かりやすいのが、ペーパーレス化によるコスト削減です。紙代、印刷代、インク代、書類の郵送費、保管用のファイルやキャビネット、倉庫の賃料といった直接的な費用が不要になります。電子契約サービスを導入すれば、契約書に貼付する印紙代も削減できます。

次に、業務自動化・効率化による人件費の抑制です。RPAや各種業務システムが定型業務を代替することで、残業代の削減や、新規採用の抑制に繋がります。これは単に人員を削減するという意味ではなく、限られた人的リソースをより付加価値の高い業務に再配置することで、費用対効果を高めるという考え方です。

また、システムの運用・保守コストの削減も大きなメリットです。自社でサーバーを保有するオンプレミス型からクラウドサービスに移行することで、サーバー機器の購入費用、設置スペース、電気代、専任の保守管理担当者の人件費などが不要になります。システムのアップデートやセキュリティ対策もサービス提供事業者が行うため、自社の負担は大幅に軽減されます。

Web会議システムの活用は、出張費や交通費の削減に直結します。遠隔地の拠点との会議や商談がオンラインで完結するため、移動時間という見えないコストも削減できます。これらのコスト削減効果を積み重ねることで、企業経営の健全化に大きく貢献します。

③ 企業競争力の強化

現代の市場環境では、変化に迅速に対応し、他社にはない価値を提供できる企業だけが生き残れます。DXは、この企業競争力を根本から強化するための鍵となります。

競争力強化の源泉となるのが「データ」です。DXソリューションを通じて収集・蓄積された顧客データ、販売データ、生産データ、Webアクセスログなどを分析することで、市場のトレンドや顧客のインサイトをいち早く掴むことができます。このデータに基づいた迅速かつ的確な意思決定(データドリブン経営)は、変化の激しい時代において極めて重要な競争優位性となります。

例えば、競合他社がまだ気づいていない新たな顧客ニーズを発見し、他社に先駆けて新商品を投入する。あるいは、顧客の解約予兆をデータから検知し、先回りしてフォローアップを行うことで顧客離れを防ぐ。こうしたスピード感のある対応は、DXなくしては実現困難です。

また、DXはビジネスモデルそのものの変革を促し、新たな競争軸を生み出します。製造業が「モノ売り」からIoTを活用した「コト売り(サービス提供)」へ転換する例が代表的です。これにより、価格競争から脱却し、継続的な収益を生み出す新たなビジネスモデルを構築できます。

さらに、優れたデジタル体験を提供することも競争力に繋がります。オンラインでの簡単な手続き、パーソナライズされた情報提供、迅速なカスタマーサポートなど、顧客にとって快適で価値のある体験は、ブランドへのロイヤルティを高め、他社への乗り換えを防ぐ強力な防波堤となります。

④ 顧客満足度の向上

顧客の期待値がますます高まる現代において、顧客満足度の向上は事業成長に不可欠な要素です。DXソリューションは、顧客接点のあらゆる場面で、より質の高い体験を提供することを可能にします。

CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)を導入すると、顧客の基本情報、過去の購買履歴、問い合わせ履歴、商談の進捗状況などが一元管理されます。これにより、どの担当者が対応しても、顧客の状況を即座に把握した上で、一貫性のあるきめ細やかな対応ができます。「前回と同じ説明を何度もさせられる」といった顧客のストレスをなくし、信頼関係を深めることができます。

Webサイトにチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの簡単な質問に自動で応答できます。これにより、顧客は深夜や休日でも待つことなく回答を得られ、利便性が向上します。同時に、カスタマーサポート担当者は、より複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中でき、対応全体の質が向上します。

また、収集した顧客データを分析することで、一人ひとりの興味や関心に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションが実現します。例えば、ECサイトで過去に購入した商品に関連する新着情報やクーポンを送る、といった施策は、顧客にとって「自分のことを理解してくれている」という特別感を生み、満足度とロイヤルティの向上に繋がります。

このように、DXを通じて顧客一人ひとりを深く理解し、最適なタイミングで最適な情報やサービスを提供することが、継続的に選ばれ続ける企業になるための重要な鍵です。

⑤ 新たなビジネス機会の創出

DXは、既存事業の効率化や強化に留まらず、全く新しいビジネスの種を見つけ、育てるための土壌となります。

企業内に蓄積されたデータは、それ自体が価値を持つ「資産」です。これらのデータを分析することで、これまで見過ごされていた市場のニーズや、自社の強みを活かせる新たな領域を発見できる可能性があります。例えば、ある運送会社が、トラックに搭載したGPSから得られる走行データを分析し、特定の地域におけるリアルタイムの交通渋滞情報を提供する新サービスを立ち上げる、といったケースが考えられます。

また、DXは異業種との連携(オープンイノベーション)を加速させます。API(Application Programming Interface)を通じて自社のシステムやデータを外部のサービスと連携させることで、単独では実現できなかった革新的なサービスを生み出すことができます。例えば、金融機関が不動産会社の物件情報とAPI連携し、住宅ローンの申し込みから審査までをオンラインで完結させるサービスを提供するなどです。

さらに、デジタルプラットフォームを構築することで、新たなエコシステム(生態系)を形成することも可能です。自社のプラットフォーム上に、様々なパートナー企業や個人が参加し、互いに価値を交換し合う場を作ることで、プラットフォーム自体が収益を生み出すビジネスモデルを構築できます。

DXによって地理的な制約がなくなることで、これまでアプローチできなかった国内の遠隔地や海外市場への展開も容易になります。DXは、企業が持つポテンシャルを最大限に引き出し、未来の成長エンジンとなる新たなビジネス機会を創出するための強力な起爆剤となり得るのです。

【2024年最新】おすすめDXソリューション25選

ここでは、企業のDXを強力に推進する、2024年最新のおすすめソリューションを25種類、厳選してご紹介します。これらのツールは、「営業・マーケティング」「バックオフィス」「業務自動化・データ活用」「情報共有・コミュニケーション」「統合スイート」といったカテゴリに大別できます。自社の課題や目的に合わせて、最適なツールを見つけるための参考にしてください。

① Salesforce Sales Cloud

世界No.1のシェアを誇るCRM/SFA(顧客管理/営業支援)プラットフォームです。顧客情報、商談履歴、営業活動などを一元管理し、営業プロセス全体を可視化します。AIによる売上予測や次のアクションの提案機能も強力で、データに基づいた科学的な営業活動を実現し、生産性向上と売上拡大に貢献します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

② HubSpot

インバウンドマーケティングの思想に基づき開発された、CRMプラットフォームです。マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理)の機能が一つに統合されており、顧客の獲得から育成、ファン化までを一気通貫で支援します。特に、無料で使える高機能なCRMが魅力で、スモールビジネスから大企業まで幅広く利用されています。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

③ Marketo Engage

アドビが提供する、BtoB向けの高性能マーケティングオートメーション(MA)ツールです。見込み客(リード)の行動を詳細にトラッキングし、スコアリングによって購買意欲を可視化します。顧客のステージに合わせた精緻なメールマーケティングやナーチャリング(顧客育成)シナリオを実行でき、質の高い商談を営業部門に供給します。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

④ Sansan

法人向けのクラウド名刺管理サービスです。スキャナやスマートフォンアプリで名刺を取り込むだけで、AIとオペレーターの手入力により、ほぼ100%の精度でデータ化されます。組織内で名刺情報を共有し、人脈を可視化することで、営業機会の創出や引き継ぎの円滑化に貢献します。最新の企業情報や人事異動情報が自動で更新される機能も特徴です。(参照:Sansan株式会社公式サイト)

⑤ freee会計

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げるクラウド会計ソフトの代表格です。銀行口座やクレジットカードと同期し、取引明細を自動で取り込み、AIが勘定科目を推測してくれます。請求書発行から経費精算、決算書作成まで、経理業務を大幅に効率化します。インボイス制度や電子帳簿保存法にも完全対応しています。(参照:freee株式会社公式サイト)

⑥ マネーフォワード クラウド

バックオフィス業務を効率化する複数のサービス群からなるクラウドサービスプラットフォームです。「マネーフォワード クラウド会計」を中心に、請求書、経費、給与、勤怠管理など、幅広い業務をカバーしています。各サービスがシームレスに連携し、データを自動で取り込むため、手入力の手間を削減し、経営の見える化を支援します。(参照:株式会社マネーフォワード公式サイト)

⑦ SmartHR

シェアNo.1のクラウド人事労務ソフトです。入退社手続き、雇用契約、年末調整といった煩雑な労務手続きをペーパーレスで完結できます。従業員が直接情報を入力するため、人事担当者の作業負担を大幅に軽減します。蓄積された人事データを活用し、人材配置や組織改善に役立てるタレントマネジメント機能も充実しています。(参照:株式会社SmartHR公式サイト)

⑧ ジョブカン

勤怠管理、労務管理、給与計算、経費精算など、バックオフィスに必要な機能を幅広く提供するクラウドサービスシリーズです。必要な機能だけを選んで低コストから導入できるのが特徴です。ICカード、指紋認証、GPSなど多様な打刻方法に対応した勤怠管理システムは、多くの企業で導入実績があります。(参照:株式会社DONUTS公式サイト)

⑨ 楽楽精算

交通費や出張費、交際費などの経費精算をクラウドで一元管理できるシステムです。申請から承認、支払処理までを電子化し、経理担当者の作業時間を大幅に削減します。スマートフォンのカメラで領収書を撮影するだけで、金額や日付を自動で読み取るOCR機能や、交通系ICカードの履歴読み取り機能が便利です。電子帳簿保存法にも対応しています。(参照:株式会社ラクス公式サイト)

⑩ クラウドサイン

弁護士ドットコムが提供する、日本で最も広く利用されている電子契約サービスの一つです。契約書の作成、送信、締結、保管までをすべてクラウド上で完結させることができます。契約締結にかかる時間やコスト(郵送費、印紙代)を大幅に削減し、コンプライアンス強化にも繋がります。導入企業数が多いのが特徴です。(参照:弁護士ドットコム株式会社公式サイト)

⑪ GMOサイン

GMOグローバルサイン・ホールディングスが提供する電子契約サービスです。契約印タイプ(立会人型)と実印タイプ(当事者型)の両方に対応しており、契約内容の重要度に応じて使い分けが可能です。料金体系が分かりやすく、送信料が無料のプランもあるため、コストを抑えたい企業にも選ばれています。(参照:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社公式サイト)

⑫ UiPath

RPA(Robotic Process Automation)市場を牽引するグローバルリーダーです。PC上で行うあらゆる定型作業(データ入力、ファイル操作、システム間連携など)を、ソフトウェアロボットが代行します。直感的な開発環境で、プログラミング知識がなくてもロボットを作成できる点が特徴です。AIとの連携機能も強化されており、より高度な業務自動化を実現します。(参照:UiPath株式会社公式サイト)

⑬ WinActor

NTTグループが開発した、純国産のRPAツールです。Windows上のあらゆるアプリケーション操作を自動化できます。ExcelやWebブラウザ、個別の業務システムなど、操作対象を選ばない汎用性の高さが魅力です。日本語のインターフェースと充実したサポート体制で、国内企業に広く導入されています。(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社公式サイト)

⑭ Tableau

セルフサービスBI(ビジネスインテリジェンス)ツールの代表格です。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、社内の様々なデータを可視化・分析できます。美しいダッシュボードやレポートを簡単に作成でき、データに基づいた意思決定文化の醸成を支援します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

⑮ Looker Studio (旧Google データポータル)

Googleが提供する無料のBIツールです。GoogleアナリティクスやGoogle広告、スプレッドシートといったGoogle系のサービスとの連携が非常にスムーズです。様々なデータを統合し、インタラクティブなレポートやダッシュボードを作成できます。無料で始められるため、BIツールの入門としても最適です。(参照:Google公式サイト)

⑯ Backlog

国産のプロジェクト管理・タスク管理ツールです。ガントチャート、カンバンボード、バーンダウンチャートといった機能で、プロジェクト全体の進捗を可視化します。課題(タスク)ごとに担当者や期限を設定し、コメント機能で円滑なコミュニケーションを促進します。シンプルで分かりやすいUIが特徴で、ITエンジニアからマーケターまで幅広く利用されています。(参照:株式会社ヌーラボ公式サイト)

⑰ Asana

チームの仕事の計画、整理、管理、追跡を支援するワークマネジメントプラットフォームです。タスク、プロジェクト、期限、担当者を明確にし、チーム全体の仕事の流れを可視化します。リスト、ボード、カレンダー、タイムラインなど、多様な表示形式でプロジェクトを管理できる柔軟性が特徴です。(参照:Asana, Inc.公式サイト)

⑱ Teachme Biz

画像や動画をベースにした分かりやすいマニュアルを、誰でも簡単に作成・共有・管理できるクラウドサービスです。スマートフォンのアプリで撮影した写真に説明文を入れるだけで、手順書が完成します。業務の標準化、新人教育の効率化、技術継承などに大きな効果を発揮します。多言語対応機能もあり、グローバルな展開にも役立ちます。(参照:株式会社スタディスト公式サイト)

⑲ NotePM

「社内の知りたいことが見つかる」をコンセプトにした社内版ウィキペディア(社内wiki)ツールです。業務マニュアル、議事録、日報、企画書など、社内に散在するナレッジ(知識)を蓄積・共有できます。強力な検索機能と柔軟なアクセス権限設定が特徴で、組織の知識資産を最大化し、属人化を防ぎます。(参照:株式会社プロジェクト・モード公式サイト)

⑳ Slack

世界中で利用されているビジネスチャットツールです。部署やプロジェクトごとに「チャンネル」を作成し、スピーディーでオープンなコミュニケーションを実現します。メールに比べて会話がスムーズに進み、意思決定の速度が向上します。多数の外部サービスと連携できるため、業務のハブとして機能します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

㉑ Microsoft Teams

マイクロソフトが提供するコラボレーションプラットフォームです。チャット、Web会議、ファイル共有、Officeアプリとの連携機能が一つに統合されています。特に、WordやExcel、PowerPointをチーム内で共同編集できる点が強力で、Microsoft 365ユーザーにとっては必須のツールとなっています。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

㉒ Zoom

高品質な映像と音声で、安定したWeb会議を実現するプラットフォームです。シンプルな操作性で誰でも簡単に利用でき、大規模なウェビナー(オンラインセミナー)開催にも対応しています。バーチャル背景やブレイクアウトルーム(分科会)など、オンラインでのコミュニケーションを円滑にする機能が豊富です。(参照:Zoom Video Communications, Inc.公式サイト)

㉓ Google Workspace

Gmail、カレンダー、ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、Meetなど、Googleが提供するクラウドベースの生産性向上ツールとコラボレーションツールを統合したスイートです。すべてのツールがシームレスに連携し、リアルタイムでの共同編集や情報共有を強力にサポートします。場所を選ばない働き方を実現します。(参照:Google Cloud公式サイト)

㉔ Microsoft 365

従来のOfficeアプリ(Word, Excel, PowerPointなど)に、Teams、OneDrive(クラウドストレージ)、Exchange Online(メール)などを組み合わせた統合クラウドサービスです。常に最新バージョンのOfficeアプリを利用でき、高度なセキュリティ機能も備わっています。多くの企業で標準的に利用されているツール群です。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

㉕ Dropbox Business

ビジネス向けのクラウドストレージサービスです。大容量のファイルを安全に保存・同期・共有できます。強力な同期技術により、異なるデバイス間でも常にファイルが最新の状態に保たれます。詳細なアクセス権限設定や、ファイル復元機能など、ビジネス利用に必要なセキュリティと管理機能が充実しています。(参照:Dropbox Japan株式会社公式サイト)

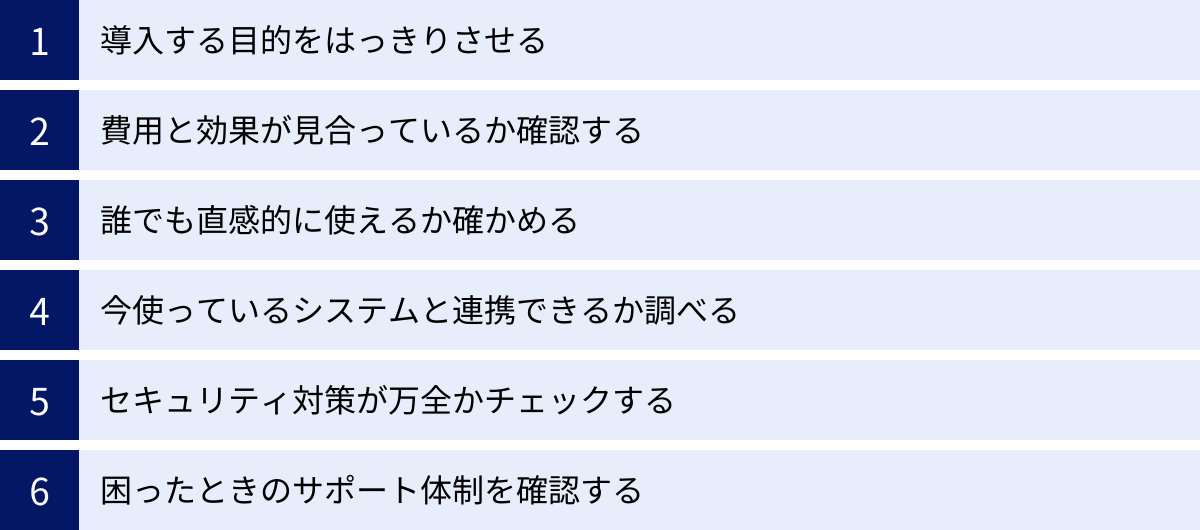

DXソリューションの選び方で失敗しない6つのポイント

数多くのDXソリューションの中から、自社に最適なものを選び出すのは容易ではありません。高額な投資をしたにもかかわらず、「現場で使われない」「期待した効果が出ない」といった失敗を避けるために、以下の6つのポイントを慎重に検討しましょう。

① 導入する目的をはっきりさせる

最も重要なのが、「何のためにDXソリューションを導入するのか」という目的を明確にすることです。「流行っているから」「競合が導入したから」といった曖昧な理由で導入すると、まず失敗します。

まずは自社の現状を分析し、課題を洗い出しましょう。「営業部門の報告業務に時間がかかりすぎている」「経費精算の手間が多く、月末に経理の残業が集中している」「顧客情報が部署ごとにバラバラで、全社的な営業戦略が立てられない」など、具体的な課題を特定します。

その上で、「この課題を解決するために、ツールを導入してどうなりたいのか」というゴール(To-Be像)を設定します。例えば、「SFAを導入して、営業報告にかかる時間を半減させ、創出した時間で顧客訪問件数を20%増やす」「経費精算システムを導入し、申請から承認までの期間を3日に短縮する」といった、できるだけ定量的で具体的な目標を立てることが重要です。

目的が明確であれば、数あるソリューションの中から、自社の課題解決に本当に必要な機能を備えたツールはどれか、という基準で比較検討できます。

② 費用と効果が見合っているか確認する

DXソリューションの導入には、当然コストがかかります。その投資が、得られる効果に見合っているか、つまりROI(投資対効果)を慎重に見極める必要があります。

考慮すべきコストは、ツールのライセンス料や月額利用料といった直接的な費用だけではありません。

- 初期導入費用: システムのセットアップやデータ移行にかかる費用。

- 運用・保守費用: システムを維持管理するための費用(クラウドの場合は月額料に含まれることが多い)。

- カスタマイズ費用: 自社の業務に合わせて機能を追加・変更する場合の費用。

- 教育・トレーニング費用: 従業員がツールを使いこなすための研修にかかる費用や時間。

- 外部コンサルティング費用: 導入支援を専門家に依頼する場合の費用。

これらの総コストに対して、どのような効果が期待できるかを試算します。「人件費が年間〇〇円削減できる」「業務効率化によって〇〇時間の労働時間が削減できる」「売上が〇%向上する」といった効果を金額に換算し、投資を何年で回収できるかをシミュレーションしてみましょう。

高機能で高価なツールが必ずしも良いとは限りません。自社の規模や目的、予算に合わせて、コストパフォーマンスに優れたソリューションを選ぶことが賢明です。

③ 誰でも直感的に使えるか確かめる

どんなに高機能なソリューションでも、実際に使う従業員が「使いにくい」「分かりにくい」と感じてしまっては、定着せずに宝の持ち腐れとなります。特に、ITツールに不慣れな従業員が多い場合は、操作のしやすさ(UI:ユーザーインターフェース)や、直感的な分かりやすさ(UX:ユーザーエクスペリエンス)が極めて重要です。

選定段階では、必ず無料トライアルやデモンストレーションを活用しましょう。情報システム部門の担当者だけでなく、実際にそのツールを使うことになる現場の従業員にも操作してもらい、フィードバックをもらうことが不可欠です。

チェックすべきポイントは、「マニュアルを読まなくても、ある程度の操作ができるか」「画面の構成やボタンの配置は分かりやすいか」「日々の業務で使う際のクリック数や画面遷移は少ないか」などです。現場の従業員が「これなら自分でも使えそう」「これを使えば仕事が楽になりそう」と感じられるかどうかが、導入成功の分かれ目となります。

④ 今使っているシステムと連携できるか調べる

多くの企業では、すでに何らかの業務システム(会計システム、販売管理システムなど)を導入しています。新たにDXソリューションを導入する際は、これらの既存システムとスムーズに連携できるかどうかを必ず確認してください。

システム間の連携ができないと、同じデータを複数のシステムに二重入力する手間が発生したり、データが各システムに分散してしまい(サイロ化)、統合的な分析ができなかったりといった問題が生じます。これでは、かえって業務が非効率になってしまいます。

確認すべきは、API(Application Programming Interface)連携に対応しているかどうかです。APIは、異なるシステム同士が情報をやり取りするための「つなぎ役」です。APIが公開されていれば、比較的容易にシステム間のデータ連携を実現できます。

例えば、SFAとMAツールを連携させれば、マーケティング部門が獲得した見込み客情報を自動でSFAに登録できます。また、経費精算システムと会計システムを連携させれば、承認された経費データを自動で会計システムに仕訳として取り込めます。このように、システム連携は業務の自動化と効率化をさらに推し進める上で非常に重要です。

⑤ セキュリティ対策が万全かチェックする

特にクラウド型のソリューションを利用する場合、企業の重要な情報(顧客情報、財務情報、個人情報など)を外部のサーバーに預けることになります。そのため、セキュリティ対策が万全であることは、ツール選定における絶対条件です。

ベンダー(サービス提供事業者)のセキュリティ対策レベルを確認するために、以下の点をチェックしましょう。

- 第三者認証の取得状況: 「ISMS(ISO/IEC 27001)」や「プライバシーマーク」といった、情報セキュリティに関する客観的な認証を取得しているか。

- データの暗号化: 通信経路やサーバーに保存されるデータが暗号化されているか。

- アクセス制御機能: IPアドレス制限や二要素認証など、不正アクセスを防ぐ機能が備わっているか。

- 稼働率(SLA): サービスの安定稼働を保証するサービス品質保証制度(SLA)が定められており、その目標値が高いか(例:99.9%以上)。

- データセンターの安全性: サーバーが設置されているデータセンターの物理的なセキュリティ対策は十分か。

ベンダーの公式サイトでセキュリティに関するページを確認したり、営業担当者に直接質問したりして、安心してデータを預けられるかどうかを厳しく評価しましょう。

⑥ 困ったときのサポート体制を確認する

ソリューションを導入した後、「使い方が分からない」「エラーが発生した」といった問題は必ず発生します。そのような困ったときに、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかも、重要な選定ポイントです。

ベンダーが提供するサポート体制について、以下の点を確認しておきましょう。

- サポート窓口: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ方法があるか。対応時間は平日日中のみか、24時間365日対応か。

- サポートの質: 質問に対する回答は迅速で分かりやすいか。トライアル期間中に実際に問い合わせてみて、対応の質を確認するのも良い方法です。

- マニュアル・FAQ: オンラインで参照できるマニュアルや、よくある質問(FAQ)のページは充実しているか。

- 導入支援・伴走支援: ツールの初期設定や活用方法について、専門の担当者が支援してくれるサービス(有償・無償)があるか。

- コミュニティ: 他のユーザーと情報交換ができるユーザーコミュニティの有無。

特に、社内にIT専門の担当者がいない場合は、手厚いサポート体制が整っているベンダーを選ぶと安心です。

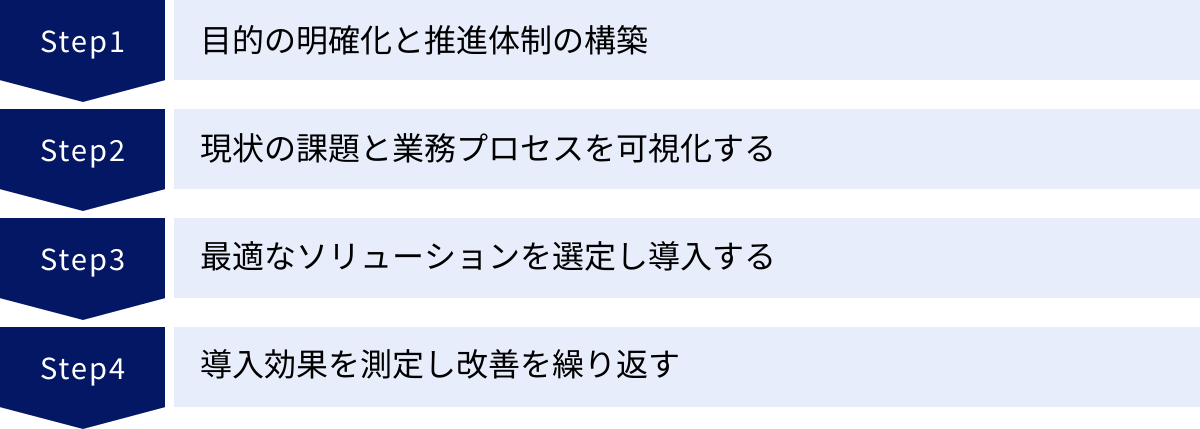

DXソリューション導入を成功させる4つのステップ

DXソリューションの導入は、ツールを選んで契約すれば終わりではありません。その効果を最大限に引き出し、組織に変革をもたらすためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

① 目的の明確化と推進体制の構築

すべての始まりは、「なぜDXをやるのか」「DXによって何を実現したいのか」という目的を明確に定義することです。これは経営トップを含む経営層が主体となって議論し、全社で共有されるべきビジョンでなければなりません。目的が曖昧なままでは、途中で方向性がぶれたり、現場の協力が得られなかったりします。

目的が定まったら、それを実現するための推進体制を構築します。多くの場合、情報システム部門、事業部門、経営企画部門などからメンバーを選出した、部門横断的なDX推進チームを立ち上げるのが効果的です。このチームには、プロジェクト全体を牽引する責任者(プロジェクトマネージャー)を任命し、明確な権限と予算を与えることが重要です。

この段階で、経営トップが「DXを断行する」という強いコミットメントを社内外に表明することも、プロジェクトを円滑に進める上で大きな後押しとなります。

② 現状の課題と業務プロセスを可視化する

次に、設定した目的に対して、現状(As-Is)がどうなっているのかを正確に把握します。具体的には、関連する業務のプロセスを一つひとつ洗い出し、フロー図などを用いて「可視化」します。

このプロセスでは、実際に業務を担当している現場の従業員へのヒアリングが欠かせません。「どこに時間がかかっているのか」「どのような作業が非効率だと感じているか」「どんな情報が不足しているか」といった現場の生の声にこそ、解決すべき課題の本質が隠されています。

業務プロセスと課題が可視化されることで、どこをデジタル化・自動化すれば最も効果が高いのか、というボトルネックが明確になります。例えば、「承認プロセスに時間がかかっている」「部署間の情報連携が手作業で行われている」といった具体的な問題点が浮き彫りになるでしょう。この現状分析が、後のソリューション選定の的確さに直結します。

③ 最適なソリューションを選定し導入する

現状の課題が明確になったら、いよいよそれを解決するための最適なソリューションを選定します。このとき、「DXソリューションの選び方で失敗しない6つのポイント」で解説した基準に沿って、複数の候補を比較検討します。

一つの製品に絞り込む前に、2~3社の候補から相見積もりを取り、機能、価格、サポート体制などを多角的に比較評価することが推奨されます。無料トライアルを活用し、現場の担当者にも操作性を試してもらうPoC(Proof of Concept:概念実証)を行うことで、導入後のミスマッチを大幅に減らすことができます。

導入するソリューションが決定したら、ベンダーと協力して導入計画を策定します。データ移行のスケジュール、従業員へのトレーニング計画、導入後の運用ルールなどを具体的に定め、計画に沿って着実に導入作業を進めていきます。

④ 導入効果を測定し改善を繰り返す

ソリューションの導入はゴールではなく、新たなスタートです。導入後は、事前に設定した目標(KPI)が達成できているかを定期的に測定し、その効果を評価する必要があります。

例えば、「営業報告にかかる時間が目標通り半減したか」「経費精算の処理件数がどれだけ増えたか」「顧客満足度アンケートのスコアに変化はあったか」などを定量的にトラッキングします。

もし期待した効果が出ていない場合は、その原因を分析し、改善策を講じます。「ツールの使い方が浸透していない」のであれば追加の研修会を開く、「設定した業務フローが実態に合っていない」のであれば設定を見直す、といった対応が必要です。

このように、「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」というPDCAサイクルを回し続けることが、DXを組織に根付かせ、その効果を最大化するための鍵となります。一度導入して終わりではなく、継続的な改善を通じて、ソリューションを自社にとって最適な形に育てていくという意識が重要です。

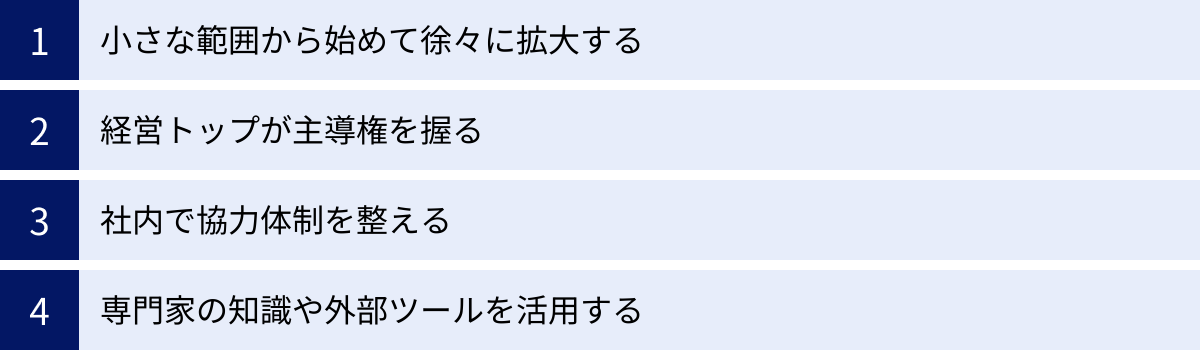

DXソリューション導入を成功に導くためのコツ

計画的なステップを踏むことに加えて、DXという大きな変革を成功させるためには、組織文化やマインドセットに関わるいくつかの重要な「コツ」があります。これらは、プロジェクトを円滑に進め、現場の抵抗を乗り越えるための潤滑油となります。

小さな範囲から始めて徐々に拡大する

全社一斉に大規模なDXを導入しようとすると、多大なコストと時間がかかるだけでなく、現場の混乱や反発を招き、失敗するリスクが高まります。そこでおすすめなのが、「スモールスタート(PoC)」あるいは「パイロット導入」と呼ばれるアプローチです。

これは、特定の部署や特定の業務に限定して、まずは小規模にソリューションを導入してみる方法です。例えば、「まずは営業部の一つの課だけでSFAを試してみる」「経理部の請求書発行業務だけをシステム化する」といった形です。

このアプローチには多くのメリットがあります。

- リスクの低減: 万が一うまくいかなくても、影響範囲を最小限に抑えられます。

- ノウハウの蓄積: 小規模な導入を通じて、本格展開に向けた課題や運用ノウハウを蓄積できます。

- 成功事例の創出: 小さな成功体験を作ることで、「あのツールを導入したら、仕事が楽になったらしい」というポジティブな評判が社内に広がり、他部署への展開がスムーズになります。

小さな成功を積み重ねて、その効果を社内に示しながら徐々に適用範囲を拡大していくことが、全社的な変革を成功させるための着実な道のりです。

経営トップが主導権を握る

DXは、単なるITツールの導入プロジェクトではありません。業務のやり方、組織のあり方、さらにはビジネスモデルそのものを変える可能性を秘めた、全社的な経営改革です。そのため、情報システム部門や一事業部門だけに任せるのではなく、経営トップが強いリーダーシップを発揮し、自らの言葉でDXの重要性とビジョンを語ることが不可欠です。

経営トップが主導権を握ることで、以下のような効果が期待できます。

- 全社的な本気度のアピール: 「DXは会社として最優先で取り組むべき経営課題である」というメッセージが全従業員に伝わり、協力体制を築きやすくなります。

- 部門間の壁の打破: 部門間の利害が対立するような場面でも、トップダウンの意思決定によって迅速に調整が進みます。

- 予算の確保: DXには相応の投資が必要です。経営トップのコミットメントがあれば、必要な予算を確保しやすくなります。

DX推進は、時に既存のやり方を変えることへの抵抗勢力を生みます。そうした困難を乗り越え、変革を力強く推進するためには、経営トップの旗振り役としての役割が極めて重要です。

社内で協力体制を整える

DXの主役は、ツールやシステムではなく、それを使う「人」です。従業員の理解と協力なくして、DXの成功はありえません。特に、新しいツールの導入は、これまでの仕事のやり方を変えることを意味するため、現場の従業員にとっては不安や抵抗感に繋がりがちです。

こうした抵抗を和らげ、前向きな協力体制を築くためには、丁寧なコミュニケーションが何よりも重要です。

- 目的とメリットの共有: 「なぜこのツールを導入するのか」「導入することで、皆さんの仕事がどう楽になるのか、会社としてどんなメリットがあるのか」を、説明会や社内報などを通じて繰り返し丁寧に説明します。

- 現場の意見の尊重: ツール選定や運用ルール策定の段階から、現場の代表者を巻き込み、意見を吸い上げることで、「自分たちで選んだツール」という当事者意識を醸成します。

- 教育・トレーニングの徹底: 導入前に十分なトレーニング期間を設け、誰一人取り残さないように手厚くサポートします。操作に習熟するまで、気軽に質問できる窓口を用意することも有効です。

DXを「上から押し付けられたもの」ではなく、「みんなで良くしていくもの」という文化を醸成することが、成功への近道です。

専門家の知識や外部ツールを活用する

DX推進には、デジタル技術に関する知識だけでなく、業務改革やプロジェクトマネジメントなど、幅広い専門性が求められます。これらすべてを自社の人材だけでまかなうのは、特にリソースが限られる中小企業にとっては困難な場合が多いでしょう。

そのような場合は、無理に自社だけで抱え込まず、外部の専門家の知見を積極的に活用することを検討しましょう。DXコンサルタントや、ソリューションを提供するベンダーの導入支援サービスなどを利用することで、自社に不足しているノウハウを補い、客観的な視点からアドバイスを得ることができます。

外部の専門家は、多くの企業のDX支援を通じて得た成功・失敗事例を知っています。彼らの力を借りることで、自社が陥りがちな罠を回避し、最短距離でゴールに到達できる可能性が高まります。

適切なパートナーを選ぶことは、DXの成否を左右する重要な要素の一つです。自社の課題や文化を深く理解し、伴走してくれるパートナーを見つけることが、導入成功の確度を大きく高めてくれます。

まとめ

本記事では、DXソリューションの基本的な定義から、注目される背景、導入によるメリット、そして具体的なソリューション25選の紹介、さらには失敗しないための選び方や成功へのステップとコツまで、幅広く解説してきました。

DXソリューションは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。働き方改革の要請、深刻化する人手不足、そして「2025年の崖」といった避けては通れない課題に直面するすべての企業にとって、競争力を維持し、持続的に成長していくための不可欠な経営ツールとなっています。

重要なのは、流行りのツールに飛びつくのではなく、自社の課題と目的を徹底的に見つめ直し、その解決に本当に貢献するソリューションを戦略的に選定することです。そして、導入をゴールとせず、スモールスタートで着実に成功体験を積み重ねながら、PDCAサイクルを回し、組織全体を巻き込んで変革を推進していくという強い意志が求められます。

この記事が、皆様の企業におけるDX推進の一助となり、未来を切り拓くための新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。