現代のビジネス環境において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営課題となりました。しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いのか分からない」「具体的な進め方が見えない」といった悩みを抱えています。こうした状況を受け、日本の経済を司る経済産業省は、国を挙げて企業のDXを後押しするための様々な施策を展開しています。

この記事では、経済産業省が示すDXの定義から、その推進背景にある深刻な課題、そして企業が活用できる具体的な支援策までを網羅的に解説します。経済産業省が公表する主要なレポートやガイドラインの内容を紐解き、DX認定制度や各種補助金といった具体的な施策を詳しくご紹介します。自社のDX推進に課題を感じている経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、国が示す道筋と支援策を理解し、次の一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。

目次

経済産業省が定義するDX(デジタルトランスフォーメーション)とは

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が広く使われるようになりましたが、その意味するところは人によって様々です。単なるITツールの導入や業務のデジタル化と混同されることも少なくありません。こうした混乱を避け、企業が目指すべき正しい方向性を示すため、経済産業省はDXを明確に定義しています。

経済産業省が2018年12月に策定した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」によると、DXは以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

この定義の重要なポイントは、DXが単なる「デジタル化」に留まらない、より広範で本質的な「変革(トランスフォーメーション)」を意味している点です。DXを深く理解するために、関連する用語である「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」との違いを見ていきましょう。

- デジタイゼーション(Digitization):

これはDXの第一段階にあたる概念で、「アナログ・物理データのデジタル化」を指します。例えば、紙の書類をスキャンしてPDFファイルに変換したり、会議の音声を録音してデジタルデータにしたりする行為がこれにあたります。これはあくまで個別の業務やプロセスの効率化が目的であり、ビジネスモデルそのものを変えるものではありません。 - デジタライゼーション(Digitalization):

これはデジタイゼーションの次の段階で、「個別の業務・製造プロセスをデジタル化すること」を指します。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な事務作業を自動化したり、オンライン会議システムを導入してコミュニケーションのあり方を変えたりすることが該当します。特定のプロセス全体がデジタル技術によって最適化され、効率や生産性が向上しますが、これもまだ企業全体の変革には至っていません。 - デジタルトランスフォーメーション(DX):

そしてDXは、これら二つの段階を踏まえた上で、さらにその先を目指すものです。デジタル技術とデータの活用を前提として、ビジネスモデル、製品・サービス、さらには組織構造や企業文化といった企業活動のすべてを根本から変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立することを目的とします。

つまり、紙の請求書を電子化するのが「デジタイゼーション」、会計ソフトを導入して経理プロセス全体を自動化するのが「デジタライゼーション」、そして蓄積された購買データや顧客データを分析して新たなサブスクリプションサービスを創出したり、パーソナライズされた顧客体験を提供したりするのが「DX」という関係性になります。

経済産業省がDXを重視するのは、この「変革」こそが、変化の激しい現代市場で企業が生き残るための鍵だと考えているからです。従来のビジネスモデルや成功体験が、もはや通用しなくなる時代が到来しています。デジタル技術を駆使する新興企業(デジタル・ディスラプター)が次々と現れ、既存の業界地図を塗り替えています。こうした破壊的な変化に対応し、自らも変革の担い手となるためには、業務効率化の先に、ビジネスモデルそのものの変革を見据えたDXの実践が不可欠なのです。

具体例を考えてみましょう。ある架空の製造業A社は、熟練工の勘と経験に頼った生産計画を立てていました。

- デジタイゼーション: まず、生産日報や品質記録を紙からExcel入力に切り替えました。

- デジタライゼーション: 次に、各製造ラインにセンサーを設置し、稼働状況をリアルタイムで監視するシステムを導入しました。これにより、異常検知が迅速になり、生産性が向上しました。

- DX: さらにA社は、蓄積されたセンサーデータと過去の生産実績、さらには市場の需要予測データをAIで分析するシステムを構築しました。これにより、最適な生産計画を自動で立案し、需要変動に即応できる体制を確立しました。さらに、製品にIoTデバイスを組み込み、顧客の使用状況データを収集。そのデータを基に、故障を予知して知らせる「予知保全サービス」という新たな収益源を生み出すことに成功しました。

この例のように、DXは単なるコスト削減や効率化に終わりません。データを活用して新たな顧客価値やビジネスチャンスを創出し、企業の競争力を根底から強化する経営戦略そのものなのです。経済産業省は、この本質的な変革を日本中の企業が成し遂げることを目指し、様々な施策を通じてその取り組みを強力に支援しています。

経済産業省がDXを推進する背景

経済産業省がこれほどまでにDX推進に力を入れるのには、極めて深刻な危機感が背景にあります。その象徴的な言葉が「2025年の崖」です。この問題は、日本の産業界全体が直面する喫緊の課題であり、DX推進の直接的な引き金となりました。

「2025年の崖」問題とは

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年9月に公表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」の中で初めて提示された、衝撃的な警告です。これは、多くの企業が抱える既存のITシステム(レガシーシステム)が、2025年頃を境に大きな技術的・経営的課題となり、DX推進の深刻な足かせになるという問題を指しています。

もし、この問題を放置し、多くの企業がDXを実現できないままに陥った場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは当時の日本のGDPの約2%に相当する額であり、まさに崖から転落するようなインパクトを持つことから、この名が付けられました。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

では、「2025年の崖」を引き起こすレガシーシステムの問題とは、具体的にどのようなものでしょうか。

| レガシーシステムが抱える主な問題点 | 具体的な内容とDXへの影響 |

|---|---|

| 複雑化・ブラックボックス化 | 長年の度重なる改修により、システム内部の構造が「スパゲッティコード」のように複雑に絡み合っています。設計書などのドキュメントも整備されておらず、システムの全体像を把握している担当者が退職してしまった結果、誰も手を出せない「ブラックボックス」と化しているケースが多く見られます。このような状態では、新しいデジタル技術との連携やデータ活用が極めて困難になります。 |

| 技術的負債の増大 | 古いプログラミング言語(COBOLなど)や旧式のインフラを使い続けているため、新しい技術に適応できません。これを「技術的負債」と呼びます。この負債を抱えたままでは、クラウド、AI、IoTといった最新技術を導入しようとしても、既存システムとの連携ができず、DXの前提となるデータ活用基盤を構築できません。 |

| 高額な維持・保守コスト | レガシーシステムは、その維持・保守に多大なコストと人材を要します。経済産業省の調査では、企業のIT関連予算の8割以上が、この現行システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に費やされているという指摘もあります。これにより、新たな価値を創造するための戦略的なIT投資(バリューアップ)に資金を振り向けることができず、企業の成長を阻害します。 |

| データ活用の障壁 | 企業のデータが事業部ごとに最適化された「サイロ化」したシステムに分散・分断されているため、全社横断的なデータ活用ができません。DXの核心はデータ活用による価値創造ですが、その元となるデータを一元的に収集・分析できないことが、大きな足かせとなります。 |

| セキュリティリスクの増大 | 古いシステムは最新のセキュリティ対策に対応していない場合が多く、サイバー攻撃の標的になりやすいという深刻なリスクを抱えています。また、メーカーのサポートが終了したソフトウェアやハードウェアを使い続けることは、脆弱性を放置することになり、情報漏洩やシステム停止といった重大なインシデントにつながる危険性が高まります。 |

| 人材不足の深刻化 | レガシーシステムの保守・運用ができる高齢の技術者が2025年頃に相次いで定年退職を迎えると予測されています。一方で、若いIT人材は古い技術を学ぶ意欲が低く、担い手の確保が極めて困難になります。これにより、システムの維持すらできなくなるリスクが高まっています。 |

なぜ「2025年」という年が一つの節目とされているのかというと、多くの企業が基幹システムとして利用しているSAP社のERP製品「SAP ERP 6.0」の標準保守サポートが2027年に終了(当初は2025年とされていた)することも大きな要因の一つです。サポートが終了すれば、セキュリティ更新などが提供されなくなり、企業はシステム刷新という大きな決断を迫られます。

このように、「2025年の崖」は単なるITシステムの問題ではありません。放置すれば、企業の競争力低下、新たなビジネスチャンスの喪失、そして日本経済全体の停滞につながる、極めて重大な経営課題なのです。経済産業省は、この崖を乗り越え、日本企業が再び成長軌道に乗るための唯一の道がDXであると位置づけ、レポートやガイドラインの策定、そして具体的な支援策の展開を急いでいるのです。

経済産業省が公表するDX関連の主要なレポート・ガイドライン

経済産業省は、企業がDXを正しく理解し、着実に推進できるよう、いくつかの重要な文書を公表しています。これらは、日本のDX戦略の根幹をなすものであり、多くの施策のベースとなっています。ここでは、特に重要な3つの文書、「DXレポート」「DX推進ガイドライン」「デジタルガバナンス・コード」について、その内容と位置づけを詳しく解説します。

DXレポート

DXレポートは、日本のDX推進の議論の出発点となった、最も重要な文書です。これまでに複数のバージョンが公表されており、社会情勢や企業の取り組み状況の変化に合わせて内容がアップデートされています。

DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

2018年9月に公表された初代「DXレポート」は、前述の「2025年の崖」という衝撃的な言葉で、日本企業が抱えるレガシーシステムの問題に警鐘を鳴らした点で画期的でした。このレポートの目的は、単に危機を煽るだけでなく、その危機を乗り越え、企業がDXを本格的に展開していくためのシナリオと具体的な対応策を示すことにあります。

レポートでは、企業が取るべきアクションとして、以下のような点が提言されています。

- 経営戦略とビジョンの提示: 経営トップがDXの重要性を理解し、デジタル技術を活用して自社をどのように変革していくのか、明確なビジョンと戦略を策定し、社内外に発信すること。

- DX推進体制の構築: 経営戦略に基づき、DXを全社的に推進するための体制を構築すること。これには、経営トップのコミットメントや、IT部門とビジネス部門の連携強化が含まれます。

- レガシーシステムの刷新: 「2025年の崖」の根本原因であるレガシーシステムを刷新し、DXに対応可能な新たなITシステム基盤を構築すること。その際、既存システムを棚卸しし、廃棄・刷新・維持の仕分けを冷静に行う必要があると指摘しています。

- ユーザー企業とベンダー企業の新たな関係: 従来の「発注者と受注者」という関係から脱却し、両者が一体となって価値を創造する「共創パートナー」としての関係を築くことの重要性を説いています。

このレポートは、DXが単なるIT部門の課題ではなく、経営そのものの課題であることを強く印象づけ、多くの企業経営者にDXへの取り組みを促す大きなきっかけとなりました。

DXレポート2(中間取りまとめ)

初代レポートから約2年後の2020年12月に公表されたのが、「DXレポート2(中間取りまとめ)」です。このレポートは、初代レポート公表後の企業のDXの進捗状況を分析し、明らかになった新たな課題に対応するために作成されました。

調査の結果、DXへの意識は高まったものの、多くの企業でレガシーシステムの刷新といった部分的な対応に終始し、ビジネスモデルの変革といったDXの本質的な取り組みにまで至っていない実態が浮き彫りになりました。特に、コロナ禍によってデジタル化の必要性が一気に高まったにもかかわらず、迅速な対応ができなかった企業が多かったことが指摘されています。

DXレポート2では、こうした課題を踏まえ、以下の点が強く打ち出されました。

- DXの本質への回帰: DXの本質は「企業の変革」そのものであり、その変革のスピードを上げるための手段がデジタルであるという原点に立ち返るよう促しています。

- 迅速な変革の重要性: 市場の変化に対応するためには、ウォーターフォール型の大規模なシステム開発ではなく、小さく始めて素早く改善を繰り返す「アジャイル」なアプローチが不可欠であると強調しています。

- 対話とアクションの重要性: 経営者と現場、IT部門とビジネス部門、ユーザー企業とベンダー企業など、あらゆる関係者が密に対話し、具体的なアクションを迅速に起こしていくことの重要性を説いています。

さらに、DXレポートはその後も「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」(2021年)、「DXレポート2.2」(2022年)と継続的に公表されており、デジタル産業の創出や、個人の価値創造に焦点を当てるなど、議論が深化・発展しています。これらのレポート群は、時代と共に変化するDXの課題と方向性を示す、日本企業にとっての羅針盤と言えるでしょう。

DX推進ガイドライン

「DX推進ガイドライン」は、DXレポートで示された方向性を、企業が実践するための具体的な手引書として、2018年12月に策定されました(最新版はVer 2.0が2019年12月に公表)。このガイドラインは、経営者がDXを推進するにあたって、何をどのような順番で実行すべきかを体系的に整理しています。

ガイドラインは、大きく以下の2つのパートで構成されています。

- DX推進のための経営のあり方、仕組み:

経営戦略やビジョンの策定、経営トップのコミットメント、DX推進体制の構築、投資等の意思決定、そしてDXによって変革を担う人材の育成・確保など、経営層が主導すべき事項がまとめられています。 - DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築:

レガシーシステム刷新後の、全社的なITシステムのあり方について示されています。全社的なデータ活用基盤の整備や、技術的負債を産まないためのシステム構築・運用、アジャイルな開発体制など、技術面での具体的な指針が盛り込まれています。

このガイドラインには、企業が自社のDXへの取り組み状況を自己診断するための「DX推進指標」が付属しています。この指標を使うことで、自社の強みと弱みを客観的に把握し、次に取り組むべき課題を明確にできます。

デジタルガバナンス・コード

「デジタルガバナンス・コード」は、DX推進ガイドラインと対をなす重要な文書で、2020年11月に策定されました(最新版は「デジタルガバナンス・コード2.0」として2022年9月に改訂)。このコードは、企業が持続的な企業価値向上を実現するために、経営者が実践すべき事柄をまとめた指針です。

DX推進ガイドラインがDXを「実行」するための手引書であるのに対し、デジタルガバナンス・コードは、その実行を支える「守り」と「攻め」のガバナンス(企業統治)のあり方を示しています。特に、経営者に求められるアクションに焦点が当てられており、株主や投資家などのステークホルダーに対する説明責任を果たすことも意識されています。

コードは、以下の4つの柱で構成されています。

- ビジョン・ビジネスモデル: 経営ビジョンを策定し、デジタル技術によるビジネスモデルの変革をどう実現するか。

- 戦略: ビジョン実現のための戦略をどう策定・実行するか。

- 成果と重要な成果指標: DXの成果を測るためのKPIをどう設定し、公表するか。

- ガバナンスシステム: 上記を支えるための組織作り、人材確保、サイバーセキュリティ対策などをどう行うか。

そして、このデジタルガバナンス・コードの基本的事項に対応していることは、後述する「DX認定制度」の申請要件となっています。つまり、国からのDXに関する支援を受けるための第一歩として、このコードの理解と実践が求められるのです。

これら3つの文書は、「DXレポート」で問題提起と方向性を示し、「DX推進ガイドライン」で実践方法を解説し、「デジタルガバナンス・コード」でそれを支える経営の仕組みを定義するという、相互に連携した関係にあります。企業はこれらの文書を順に読み解くことで、自社のDX戦略を体系的に構築していくことができるでしょう。

企業が受けられる経済産業省のDX推進施策

経済産業省は、レポートやガイドラインで方向性を示すだけでなく、企業がDXに具体的に取り組むことを奨励し、後押しするための様々な制度を設けています。これらの施策は、優れた取り組みを行う企業を認定・表彰することで、社会全体のDX推進の機運を高めることを目的としています。ここでは、代表的な4つの施策「DX認定制度」「DX銘柄」「DXセレクション」「中小企業向けのDX支援」について解説します。

DX認定制度

DX認定制度は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、国が定めた指針(デジタルガバナンス・コード)を踏まえた優良な取り組みを行う事業者を、国が認定する制度です。簡単に言えば、「DXを推進する準備が整っている企業」として国からお墨付きをもらえる制度です。大企業から中小企業まで、全ての事業者が申請対象となります。

認定を受けるためには、前述の「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項をすべて満たしている必要があります。具体的には、

- 経営ビジョンを策定し、公開していること

- DX実現のための戦略を策定し、公開していること

- 戦略推進のための体制や役割が明確であること

- サイバーセキュリティ対策を実施していること

などが申請要件となります。申請は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が窓口となっています。

DX認定を受けることには、企業にとって非常に大きなメリットがあります。

| DX認定の主なメリット | 詳細 |

|---|---|

| 税制優遇措置 | DX投資促進税制の対象となり、DX実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(最大5%)または特別償却(30%)の適用を受けることができます。(参照:経済産業省「DX投資促進税制」) |

| 金融支援 | 日本政策金融公庫の「IT活用促進資金」において、低利融資の対象となるなど、資金調達面での優遇が受けられます。 |

| 補助金の加点 | 後述する「IT導入補助金」など、一部の補助金の審査において加点措置が受けられ、採択されやすくなります。 |

| 社会的な信用の向上 | 国から認定されることで、取引先や金融機関、株主・投資家、そして求職者に対して、DXに前向きで将来性のある企業であることをアピールできます。企業のブランドイメージ向上や、優秀な人材の獲得にも繋がります。 |

| 「DX銘柄」「DXセレクション」への応募資格 | 後述する、さらにレベルの高い表彰制度である「DX銘柄」や「DXセレクション」に応募するための前提条件となります。 |

DX認定制度は、自社のDX推進状況を客観的に評価し、国が用意した様々な支援策を活用するための第一歩となる、非常に重要な制度です。

DX銘柄

DX銘柄は、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進している企業を、業種区分ごとに選定・公表する制度です。経済産業省と東京証券取引所、IPAが共同で実施しています。DX認定制度が「準備が整った企業」を認定するのに対し、DX銘柄は「特に優れた取り組みを実践しているトップランナー」を選定するものであり、より高いレベルが求められます。

選定の対象となるのは、DX認定を取得している上場企業です。選定プロセスでは、各社が回答する「DX調査」の結果を基に、財務面・非財務面の指標を使って評価委員会が審査を行います。特に優れた企業は「DXグランプリ」として表彰されます。

DX銘柄に選定されることは、企業にとって極めて名誉なことであり、以下のような意義があります。

- 投資家への強力なアピール: DXへの先進的な取り組みが企業価値向上に直結していることを、投資家やアナリストに明確に示すことができます。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の流れとも合致しており、資金調達を有利に進める効果が期待できます。

- 社会的なロールモデル: 自社の取り組みが他の企業の目標となり、日本の産業界全体のDXを牽引する存在として認知されます。

- ブランド価値の向上: 「DX銘柄」に選定されたという事実は、顧客や取引先、求職者に対して絶大なPR効果を持ち、事業展開や人材採用において大きなアドバンテージとなります。

DX銘柄は、日本のDXをリードする企業群を示すものであり、多くの企業にとって目指すべき目標の一つとなっています。

DXセレクション

DX銘柄が上場企業を対象としているのに対し、「DXセレクション」は、中堅・中小企業等のDXに関する優良事例を選定・公表する制度です。これもDX認定取得事業者が対象となります。

中堅・中小企業においては、人材や資金、ノウハウの制約からDXへの取り組みが遅れがちです。DXセレクションは、そうした中でも地道に努力し、優れた成果を上げている企業を発掘・表彰することで、他の中堅・中小企業がDXに取り組む際の参考となるモデルケースを示し、地域経済の活性化やDXの裾野を広げることを目的としています。

選定された企業は、経済産業省のウェブサイトなどで事例が公表され、ロゴマークを使用できます。これにより、企業の認知度が向上し、新たな取引先の開拓や地域でのブランド力強化、人材採用における競争力向上などのメリットが期待できます。

中小企業向けのDX支援

経済産業省および中小企業庁は、DX認定やDXセレクション以外にも、中小企業がDXの第一歩を踏み出すためのきめ細やかな支援策を用意しています。

代表的なものが、全国に設置されている「よろず支援拠点」です。ここでは、DXに関する専門家が、中小企業・小規模事業者の様々な経営相談に無料で応じています。「何から始めればよいかわからない」といった初歩的な相談から、具体的なITツール導入の相談まで、幅広く対応してくれます。

また、IPAが提供する「SECURITY ACTION」は、中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。サイバー攻撃のリスクが高まる中、セキュリティ対策はDXの土台として不可欠であり、この制度は取り組みの第一歩を後押しします。

これらの施策は、大企業だけでなく、日本の企業の99%以上を占める中小企業こそがDXを推進することが、日本経済全体の底上げに不可欠であるという国の強い意志の表れです。自社の規模や状況に合わせて、これらの支援策を積極的に活用することが推奨されます。

DX推進で活用できる主な補助金

DXを推進するには、新たなシステムの導入や人材育成など、相応の投資が必要です。特に資金力に限りがある中小企業にとっては、このコストが大きな障壁となります。こうした課題に対応するため、経済産業省はDXに資する様々な取り組みを対象とした補助金制度を設けています。ここでは、代表的な3つの補助金について、その概要とDXとの関連性を解説します。

※補助金の公募要領や内容は頻繁に更新されるため、申請を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。DXの初期段階である「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」を強力に後押しする補助金と言えます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | 労働生産性の向上、インボイス制度への対応促進 |

| 補助対象 | 事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するITツール(ソフトウェア、クラウドサービス利用料など)の導入費用。PCやタブレットなどのハードウェア購入費用が対象になる枠もある。 |

| 補助率・補助額 | 申請する枠(通常枠、インボイス枠など)によって異なる。例えば、ソフトウェア購入費等に対して1/2~最大4/5の補助率、数万円から数百万円の補助額が設定されている。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト) |

| DXとの関連性 | ・会計、受発注、決済、ECなどのバックオフィス業務を効率化するソフトウェアの導入。 ・RPAを導入し、定型業務を自動化。 ・顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)を導入し、顧客対応の質や営業効率を向上させる。 ・インボイス制度に対応した会計ソフトや受発注システムの導入は、多くの企業にとって喫緊の課題であり、本補助金の重点支援対象となっている。 |

IT導入補助金は、比較的導入のハードルが低いITツールから支援を受けられるため、これからDXに着手しようとする企業にとって、最初のステップとして非常に活用しやすい補助金です。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

通称「ものづくり補助金」として知られるこの制度は、中小企業等が行う革新的な製品・サービス開発や、生産プロセスの省力化・改善に向けた設備投資等を支援するものです。より本格的なDX、特に製造業における「インダストリアルDX」やスマートファクトリー化と親和性の高い補助金です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | 生産性向上に資する革新的な設備投資等の促進 |

| 補助対象 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など。 |

| 補助率・補助額 | 申請枠や従業員規模により異なるが、原則として1/2(小規模・再生事業者は2/3)の補助率、補助上限額は数百万円から数千万円と、比較的大規模な投資に対応している。(参照:ものづくり補助金総合サイト) |

| DXとの関連性 | ・生産ラインにIoTセンサーやカメラを導入し、稼働状況をリアルタイムで「見える化」。 ・収集したデータをAIで解析し、品質管理の高度化や不良品の発生原因を特定。 ・ロボットや自動化設備を導入し、省人化・生産性向上を実現するスマートファクトリーの構築。 ・3Dプリンター等を活用した、新たな試作品開発プロセスの構築。 |

ものづくり補助金は、単なるITツール導入に留まらず、デジタル技術を活用して自社の生産体制やサービス提供プロセスそのものを革新しようとする、意欲的な取り組みを支援する制度です。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等が新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、または事業再編という思い切った事業再構築に挑戦する際の経費を支援する制度です。DXは、この「思い切った事業再構築」を実現するための極めて有効な手段となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | ポストコロナ時代に対応するための、中小企業等の大胆な事業再構築の支援 |

| 補助対象 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費など、事業再構築に必要な幅広い経費が対象。 |

| 補助率・補助額 | 申請枠(成長枠、グリーン成長枠など)や従業員規模によって大きく異なるが、補助率は1/2~2/3程度、補助上限額は数千万円から1億円を超えるものまであり、非常に大規模な投資に対応している。(参照:事業再構築補助金 公式サイト) |

| DXとの関連性 | ・飲食店が店舗営業を縮小し、オンライン注文・デリバリーに特化したシステムを構築して業態転換。 ・製造業が、既存の技術とAIを組み合わせて、新たなデータ解析サービス事業を開始する新分野展開。 ・実店舗販売が中心だった小売業が、大規模なECサイトと在庫管理システムを構築し、オンライン販売へ事業の軸足を移す。 ・対面サービス業が、VR/AR技術を活用した非対面型の新たなサービスを開発。 |

事業再構築補助金は、DXをテコにしてビジネスモデルそのものを変革しようとする、最もダイナミックな挑戦を支援する補助金と言えます。補助額が大きい分、事業計画の新規性や実現可能性など、審査のハードルも高くなりますが、企業の未来を大きく変えるポテンシャルを秘めています。

これらの補助金を有効活用することで、DX推進に伴う資金的な負担を大幅に軽減できます。自社のDX戦略と各補助金の目的を照らし合わせ、最適な制度を選択することが重要です。

企業がDXを進める上での課題

経済産業省が様々な施策でDXを後押ししている一方で、多くの企業がその推進に困難を感じているのも事実です。DXは単にITツールを導入すれば終わりという簡単なものではなく、企業が長年抱えてきた構造的な課題と向き合う必要があります。ここでは、DX推進を阻む代表的な2つの課題について掘り下げます。

既存システムの複雑化・ブラックボックス化

DX推進における最大の障壁の一つが、多くの企業が抱える「レガシーシステム」の問題です。これは「2025年の崖」の核心でもありますが、より具体的に見ていきましょう。

多くの企業では、基幹システムが数十年にわたって運用され、その間に事業の拡大や制度変更のたびに、場当たり的な改修が繰り返されてきました。その結果、システム全体の設計思想は失われ、プログラム同士が複雑に絡み合った「スパゲッティコード」状態に陥っています。当時の開発に携わった技術者はすでに退職し、詳細な設計書などのドキュメントも残っていないため、現在では誰もそのシステムの全貌を正確に把握できていない「ブラックボックス」と化しているケースが少なくありません。

このブラックボックス化したレガシーシステムは、以下のような形でDXの足かせとなります。

- データ連携の困難さ: DXの核心は、社内に散在するデータを連携・統合し、そこから新たな知見を得て価値を創造することにあります。しかし、レガシーシステムは各部門に最適化された「サイロ化」した構造になっていることが多く、全社横断でのデータ活用を阻みます。無理にデータを抽出しようとしても、多大な手間とコストがかかるか、そもそも技術的に不可能な場合もあります。

- 新技術導入の阻害: AI、IoT、クラウドといった最新のデジタル技術を導入しようとしても、古い技術基盤で構築されたレガシーシステムとはスムーズに連携できません。結果として、新しい技術は既存システムとは切り離された「飛び地」のようになり、全社的な変革につながらないという事態に陥ります。

- 俊敏性の欠如: 市場の変化に迅速に対応するためには、ビジネス戦略に合わせてシステムも柔軟かつスピーディーに改修できる「俊敏性(アジリティ)」が求められます。しかし、ブラックボックス化したシステムの改修は、どこに影響が出るか予測が難しく、膨大なテストが必要になるため、時間もコストもかかります。この硬直性が、ビジネスのスピードを著しく低下させます。

- コストの圧迫: レガシーシステムの維持・保守には、IT予算の大部分が費やされています。これにより、未来への投資であるDXに予算を振り向けることができず、守りのITに終始してしまうという悪循環に陥っています。

この根深い問題を解決するためには、経営層が強い覚悟を持って、レガシーシステムの刷新(モダナイゼーション)に取り組む必要があります。単純なリプレースだけでなく、業務プロセスそのものを見直し、クラウドサービス(SaaS)の活用や、機能を小さなサービスの集合体として再構築する「マイクロサービス化」など、将来の変化に柔軟に対応できるアーキテクチャへの転換が求められます。

DXを推進する人材の不足

DXを成功させるためのもう一つの重要な要素は「人材」です。しかし、多くの企業でDX推進を担う人材の不足が深刻な課題となっています。ここで言う「DX人材」とは、単にプログラミングができるIT技術者のことだけを指すのではありません。

DXの成功に不可欠なのは、ビジネスの課題を深く理解し、それをデジタル技術でどう解決できるかを構想・実行できる人材です。具体的には、以下のような多様なスキルセットを持つ人材が求められます。

| DX推進に求められる主な人材像 | 役割とスキル |

|---|---|

| DX推進リーダー/プロダクトマネージャー | 経営戦略と連携し、DX全体のビジョンを描き、プロジェクトを牽引する役割。ビジネス、テクノロジー、顧客体験の3つの領域に精通し、関係各所を調整するリーダーシップが求められる。 |

| ビジネスデザイナー | 顧客の課題やニーズを深く洞察し、新たなビジネスモデルやサービスを構想する役割。デザイン思考などの手法を用いて、プロトタイプを作成し、仮説検証を繰り返す。 |

| データサイエンティスト/AIエンジニア | 大量のデータを分析し、ビジネスに有益な知見を抽出したり、AIを活用した予測モデルや最適化モデルを構築したりする専門家。統計学や機械学習に関する高度な知識が必要。 |

| UI/UXデザイナー | ユーザーにとって直感的で使いやすく、満足度の高いデジタルサービスや製品のインターフェースを設計する専門家。ユーザー視点でのデザイン能力が求められる。 |

| クラウドエンジニア/アーキテクト | DXの基盤となるクラウド環境を設計・構築・運用する技術者。拡張性、安全性、可用性に優れたシステムアーキテクチャを描く能力が必要。 |

しかし、こうした高度なスキルを持つ人材は、社会全体で需要が供給を大幅に上回っており、特に中小企業にとっては採用が極めて困難な状況です。また、従来の縦割り組織の中では、こうした専門人材が育ちにくいという構造的な問題もあります。

この人材不足という課題を克服するためには、企業は多角的なアプローチを取る必要があります。

- 社内人材のリスキリング: 今いる従業員の潜在能力を見出し、再教育(リスキリング)によってDX人材へと育成する。経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」などを参考に、計画的な育成プログラムを導入することが有効です。

- 外部人材の活用: 正社員採用にこだわらず、フリーランスや副業人材、専門のコンサルティング会社など、外部の専門知識を柔軟に活用する。

- 組織文化の変革: 新しい挑戦を推奨し、失敗を許容する文化を醸成する。部門の壁を越えた協業を促進し、従業員が自律的に学び、成長できる環境を整えることが、結果的にDX人材の育成・定着につながります。

レガシーシステムという「技術的負債」と、人材不足という「人的負債」。この2つの重い課題を乗り越えることこそが、DX推進の成否を分ける鍵となるのです。

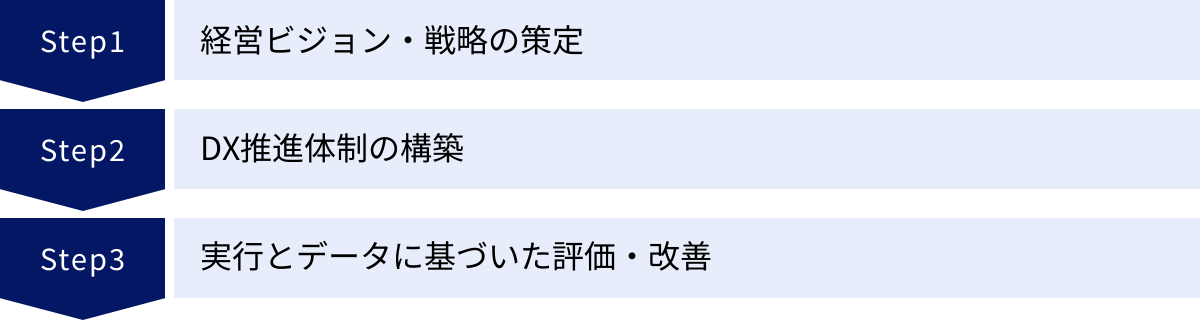

DXを推進するための具体的な3ステップ

DXが経営課題であると理解し、その障壁を認識した上で、企業は具体的にどのようなステップでDXを進めていけば良いのでしょうか。経済産業省のガイドライン等を踏まえると、DXの推進は大きく3つのステップに分けることができます。これらは一直線に進むものではなく、状況に応じて行き来しながら、らせん状に進化させていくプロセスです。

① 経営ビジョン・戦略の策定

全ての始まりは、経営トップの明確な意思です。DXはIT部門任せのプロジェクトではなく、全社を巻き込む経営改革そのものです。したがって、最初のステップは、経営者が「DXによって自社をどのような姿に変えたいのか」というビジョンを策定することです。

このステップで重要なのは、「DXは目的ではなく、あくまでビジョンを実現するための手段である」という認識を強く持つことです。「AIを導入しよう」「クラウド化しよう」といった技術導入ありきの発想では、多くの場合、本質的な変革にはつながりません。そうではなく、「5年後、我々は顧客にどのような新しい価値を提供しているべきか」「市場の変化の中で、どのように競争優位性を築くのか」といった、ビジネスの根幹に関わる問いからスタートする必要があります。

このビジョンは、経営層だけで決めるのではなく、現場の従業員や顧客の声、市場のトレンド、競合の動向などを広くインプットして練り上げるべきです。そして、策定されたビジョンは、具体的で測定可能な目標を含む「DX戦略」に落とし込まれます。例えば、「データ活用によって、製品のリードタイムを30%短縮する」「新たなオンラインサービスで、3年後に売上高の20%を創出する」といった形です。

そして何より重要なのは、このビジョンと戦略を、経営トップが自らの言葉で、繰り返し社内外に発信し続けることです。従業員一人ひとりが「なぜ我々はDXに取り組むのか」を理解し、共感することで、初めて全社的な変革のエネルギーが生まれます。この経営トップの強いコミットメントこそが、DXプロジェクトの強力なエンジンとなります。

② DX推進体制の構築

明確なビジョンと戦略が定まったら、次はその実行を担う体制を構築するステップです。これもまた、従来の組織のあり方にとらわれない、柔軟な発想が求められます。

一般的なアプローチとしては、経営トップ直轄のDX推進専門部署を設置することが挙げられます。この部署は、CEOやCDO(Chief Digital Officer)といった経営層が直接管掌し、強い権限を持つことが重要です。その役割は、全社横断的なDX戦略の立案、各事業部門のDXプロジェクトの支援、進捗管理、そして成果の評価など多岐にわたります。

しかし、専門部署だけがDXを進めるのではありません。真に効果的なのは、ビジネスを最もよく知る事業部門と、技術を担うIT部門、そしてDX推進部署が三位一体となった、横断的なプロジェクトチームを組成することです。このチームには、前述したようなプロダクトマネージャー、ビジネスデザイナー、エンジニアといった多様な専門性を持つ人材を集め、特定の課題解決に向けて集中的に取り組みます。

この体制を機能させるためには、以下の点が重要になります。

- 権限委譲: 現場のチームが、上層部の承認を待つことなく、迅速に意思決定できるような権限を与えること。

- アジャイルな働き方: 計画を完璧に固めてから実行するのではなく、短期間のサイクルで試作品(プロトタイプ)を作り、ユーザーからのフィードバックを得て改善を繰り返す「アジャイル開発」の手法を取り入れること。

- 外部パートナーとの連携: 社内に不足しているスキルやノウハウは、外部の専門家やベンダー企業を「共創パートナー」としてチームに迎え入れ、積極的に活用すること。

こうした柔軟で機動力のある推進体制を構築することが、戦略を絵に描いた餅で終わらせないために不可欠です。

③ 実行とデータに基づいた評価・改善

最後のステップは、具体的な施策を実行し、その成果を評価して、次のアクションに繋げていくサイクルを回すことです。ここで鍵となるのが、「小さく始めて、素早く検証し、継続的に改善する」という考え方です。

最初から全社規模の巨大なシステムを開発しようとすると、莫大な時間とコストがかかる上に、完成した頃にはビジネス環境が変わってしまっているというリスクがあります。そうではなく、まずは特定の課題に絞って、PoC(Proof of Concept:概念実証)と呼ばれる小規模な実証実験から始めるのが賢明です。

例えば、「AIによる需要予測」というテーマであれば、まずは過去のデータを使って小規模な予測モデルを構築し、その精度を検証します。ここで有望な結果が得られれば、対象範囲を広げて実運用に近づけていく、というように段階的に進めます。このアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、成功の確度を高めていくことができます。

そして、実行した施策の成否を判断するために不可欠なのが、データに基づいた客観的な評価です。戦略策定の段階で設定したKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を定期的に計測し、施策が本当にビジネス上の成果(売上向上、コスト削減、顧客満足度向上など)に貢献しているかを冷静に分析します。

この評価結果をもとに、当初の計画に固執するのではなく、戦略や実行計画を柔軟に見直します。うまくいっている取り組みはさらに拡大(スケール)させ、効果が出ていないものは早期に撤退するか、やり方を変えるといった判断を迅速に行います。

この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを、いかに高速で回し続けられるか。これこそが、不確実性の高い時代においてDXを成功に導くための最も重要な原則です。DXは一度きりのプロジェクトではなく、企業の変革に向けた終わりのない旅なのです。

まとめ

本記事では、経済産業省が推進するDX施策について、その背景から具体的な内容までを網羅的に解説してきました。

経済産業省が定義するDXとは、単なるデジタルツールの導入ではなく、「データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造することで競争上の優位性を確立すること」です。この本質的な変革を国が強力に後押しする背景には、レガシーシステムが足かせとなり、国際競争力の低下や多大な経済損失をもたらしかねない「2025年の崖」という深刻な危機感があります。

この危機を乗り越えるため、経済産業省は道標となる「DXレポート」や「DX推進ガイドライン」を公表し、企業が取り組むべき方向性を示しています。さらに、優れた取り組みを評価する「DX認定制度」や「DX銘柄」、そして具体的な投資を支援する「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」といった多彩な施策を用意し、企業の挑戦を後押ししています。

しかし、DXの道のりは平坦ではありません。「既存システムのブラックボックス化」や「DX人材の不足」といった根深い課題が、多くの企業の前に立ちはだかります。これらの課題を克服し、DXを成功に導くためには、

- 経営トップが明確なビジョンと戦略を策定し、強いリーダーシップを発揮すること。

- 部門の壁を越えたアジャイルな推進体制を構築すること。

- 小さく始めて、データに基づき評価・改善を繰り返すサイクルを回し続けること。

この3つのステップを着実に実行していくことが不可欠です。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって、その規模や業種を問わず、持続的な成長のために避けては通れない経営アジェンダとなっています。経済産業省が提供する各種レポートや支援策は、その険しい道のりを歩む企業にとって、心強い羅針盤であり、また強力な追い風にもなります。本記事が、自社のDX推進に向けた次なる一歩を踏み出すための、確かなヒントとなれば幸いです。