現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な要素となりました。しかし、「何から手をつければ良いかわからない」「専門的な人材がいない」といった課題を抱え、DX推進に踏み出せない企業は少なくありません。

そのような企業にとって強力な味方となるのが「DX支援サービス」です。DX支援サービスは、専門的な知見と技術力で、企業のDX戦略策定から実行、組織変革までをトータルでサポートします。

この記事では、DX支援サービスの基本的な知識から、必要とされる背景、具体的な支援内容、メリット・デメリット、そして失敗しない選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめDX支援サービス25選を徹底比較し、自社に最適なパートナーを見つけるための具体的な情報を提供します。

DX推進の第一歩を踏み出したい経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の未来を切り拓くためのヒントを見つけてください。

目次

DX支援サービスとは

DX支援サービスとは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向けて、戦略立案からシステム開発、人材育成、組織改革に至るまで、専門的な知識や技術を用いて包括的にサポートするサービスのことです。単にITツールを導入する「デジタル化」とは異なり、デジタル技術を駆使してビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造することを目的としています。

多くの企業がDXの重要性を認識している一方で、以下のような課題に直面しています。

- DXを推進するためのビジョンや戦略を描けない

- 最新のデジタル技術に関する知見やノウハウが不足している

- DXをリードできる専門人材(エンジニア、データサイエンティストなど)が社内にいない

- 既存の業務やシステムが複雑化しており、どこから手をつければ良いか判断できない

DX支援サービスは、こうした企業が抱える課題を解決するための外部パートナーとして機能します。専門のコンサルタントやエンジニアが、企業の状況を客観的に分析し、それぞれの企業に最適なDXの進め方を提案・実行します。

ここで重要なのは、DXと「デジタル化(デジタイゼーション・デジタライゼーション)」の違いを正しく理解することです。

| 用語 | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| デジタイゼーション | アナログ・物理データのデジタル化 | 紙の書類をスキャンしてPDF化する |

| デジタライゼーション | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 | 会議をオンライン化する、RPAで定型業務を自動化する |

| DX(デジタルトランスフォーメーション) | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革 | AIを活用した需要予測に基づき、新たなサブスクリプションサービスを開発する |

(参照:経済産業省「DXレポート2 中間取りまとめ(概要)」)

多くの企業が取り組んでいるのは、まだ「デジタル化」の段階に留まっているケースが少なくありません。DX支援サービスは、このデジタル化の先にある、ビジネスモデルや企業文化の変革といった、より本質的な「DX」の実現を支援する存在です。

具体的には、経営層へのヒアリングを通じて全社的なDX戦略を策定したり、現場の業務を分析して最適なITツールを選定・導入したり、AIやIoTといった先端技術を活用した新規事業開発をサポートしたりと、その支援範囲は多岐にわたります。

つまり、DX支援サービスは、技術的な支援に留まらず、企業の経営課題に深く寄り添い、変革を成功に導くための「羅針盤」であり「推進エンジン」の役割を担う、極めて重要なパートナーと言えるでしょう。

なぜ今、DX支援サービスが必要なのか

多くの企業がDX支援サービスの活用を検討する背景には、避けては通れない二つの大きな課題が存在します。それは「デジタル化の遅れと市場競争の激化」そして「深刻化するDX人材不足」です。これらの課題は、企業の存続そのものを脅かす可能性を秘めており、外部の専門家の力を借りなければ乗り越えるのが難しい状況にあります。

デジタル化の遅れと市場競争の激化

日本企業の多くは、長年にわたって運用されてきた既存のITシステム、いわゆる「レガシーシステム」を抱えています。これらのシステムは、複雑化・ブラックボックス化が進んでおり、現代のビジネススピードや変化する市場のニーズに対応することが困難になっています。

経済産業省は、このレガシーシステムが引き起こす問題を「2025年の崖」と警鐘を鳴らしました。もし企業がDXを実現できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

この「崖」を乗り越えられない企業は、以下のような深刻な事態に直面します。

- 市場の変化に対応できない: 顧客ニーズの多様化や、新たな競合(特にデジタル技術を前提としたディスラプター)の出現に迅速に対応できず、市場シェアを失う。

- データ活用が進まない: 社内に散在するデータを統合・分析できず、勘や経験に頼った経営から脱却できない。結果として、データドリブンな意思決定ができず、ビジネスチャンスを逃す。

- 運用・保守コストの増大: 古いシステムの維持管理に多大なコストと人員が割かれ、新しい技術やサービスへの投資ができない。

- セキュリティリスクの増大: 最新のセキュリティ対策を施すことが難しく、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる。

このような状況下で、企業が自社のリソースだけでレガシーシステムを刷新し、DXを推進するのは極めて困難です。そこで、豊富な経験と最新の知見を持つDX支援サービスが必要とされます。専門家が客観的な視点で既存システムの問題点を洗い出し、将来を見据えた最適なシステム構成やDX戦略を提案することで、企業は「2025年の崖」を乗り越え、持続的な成長基盤を築くことができます。

深刻化するDX人材不足

DXを推進するためには、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった先端技術に関する専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、日本国内ではこれらのDX人材が質・量ともに大幅に不足しているのが現状です。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」について「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答した企業の割合は、日本で83.7%に達しています。これは米国の63.3%と比較しても著しく高い水準です。(参照:IPA「DX白書2023」)

DX人材の不足は、企業に以下のような影響を及ぼします。

- 採用競争の激化: 優秀なDX人材は市場全体で引く手あまたであり、特に中小企業が高い報酬や魅力的な労働環境を提示して採用することが難しい。

- 育成の困難さ: 社内で人材を育成しようにも、教育するためのノウハウや指導できる人材がいない。また、育成には長い時間が必要であり、急速な市場の変化に対応できない。

- DXプロジェクトの停滞: 人材が確保できないため、DXプロジェクトが計画倒れになったり、開始できても途中で頓挫してしまったりする。

このような人材不足の問題を解決する有効な手段が、DX支援サービスの活用です。DX支援サービスを利用することで、企業は自社で採用・育成することなく、必要なスキルを持つ専門家チームを即座に確保できます。 プロジェクト単位で必要な期間だけ専門家の支援を受けることで、コストを最適化しながら、スピーディーにDXを推進することが可能になります。

さらに、優れたDX支援サービスは、プロジェクトの実行だけでなく、社員向けの研修やワークショップを通じて、社内の人材育成やDX文化の醸成もサポートします。これにより、将来的には企業が自走してDXを推進できる「内製化」への道筋も描けるようになります。

市場競争の激化と人材不足という二重の課題に直面する現代において、DX支援サービスは、もはや単なる「外注先」ではなく、企業の未来を共に創造する「戦略的パートナー」として、その重要性を増しているのです。

DX支援サービスで受けられる主な支援内容

DX支援サービスが提供するサポートは非常に幅広く、企業の課題やフェーズに応じて多岐にわたります。ここでは、多くの支援会社が提供する代表的な5つの支援内容について、それぞれ具体的に解説します。自社がどの段階で、どのような支援を必要としているのかを明確にするための参考にしてください。

DX戦略の策定・コンサルティング

DXを成功させる上で最も重要なのが、明確なビジョンと実行可能な戦略です。多くの企業が「DXを始めたいが、何から手をつければいいかわからない」という課題を抱えています。DX戦略策定・コンサルティングは、この最初のつまずきを解消し、進むべき方向を指し示すサービスです。

具体的な支援内容は以下の通りです。

- 現状分析(As-Is分析): 経営層や各部門へのヒアリング、業務プロセスの可視化、既存システムの評価などを通じて、企業の現状と課題を客観的に把握します。

- DXビジョンの策定: 企業の経営理念や事業戦略に基づき、「DXによってどのような企業になりたいか(To-Be像)」という未来の姿を経営層と共に描きます。

- 課題の特定と優先順位付け: 顕在化している課題だけでなく、潜在的なリスクや将来のビジネスチャンスを洗い出し、インパクトと実現可能性の観点から取り組むべきテーマの優先順位を決定します。

- ロードマップの作成: 策定したビジョンを実現するための具体的な道筋を、中長期的な視点で計画します。いつ、どの部門が、何をすべきかを時系列で明確にした実行計画書を作成します。

- KPIの設定: DXの進捗と成果を客観的に測定するための重要業績評価指標(KPI)を設定し、効果測定の仕組みを構築します。

このフェーズでは、外部のコンサルタントが第三者の視点を持つことで、社内の固定観念や部門間の対立にとらわれない、全社最適の戦略を立てられる点が大きなメリットです。

ITシステム・ツールの開発・導入支援

策定したDX戦略を実行に移すためには、多くの場合、新しいITシステムやツールの導入・開発が不可欠です。このサービスは、戦略を実現するための具体的な「武器」を企業に提供します。

主な支援内容は以下の通りです。

- ツール・ソリューション選定: 市場に存在する無数のSaaSやパッケージソフトウェアの中から、企業の課題や要件に最も適したものを中立的な立場で選定・提案します。

- システム開発・実装: 業務要件に合わせて、Webアプリケーション、モバイルアプリ、基幹システムなどをスクラッチで開発したり、既存システムを改修したりします。アジャイル開発手法を用いて、迅速なプロトタイピングと改善を繰り返すケースも増えています。

- クラウド移行支援: オンプレミスで運用されているサーバーやシステムを、AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure、Google Cloudといったパブリッククラウド環境へ移行する支援を行います。これにより、コスト削減、スケーラビリティの確保、運用負荷の軽減を実現します。

- 導入・定着化支援: 選定したツールの導入設定、データ移行、利用者へのトレーニングなどを実施し、ツールが現場で確実に使われるようにサポートします。

専門家による支援を受けることで、技術的な知見不足による誤ったツール選定や、開発プロジェクトの失敗リスクを大幅に低減できます。

データ活用・分析基盤の構築支援

現代のビジネスにおいて、データは「21世紀の石油」とも呼ばれるほど重要な経営資源です。しかし、多くの企業ではデータが社内に点在し、十分に活用できていないのが実情です。このサービスは、データを収集・蓄積・分析し、ビジネスの意思決定に活かすための基盤構築を支援します。

具体的な支援内容は以下の通りです。

- データ基盤の設計・構築: DWH(データウェアハウス)やデータレイクを構築し、社内外の様々なデータを一元的に収集・管理できる環境を整備します。

- データ可視化(BIツール導入): TableauやPower BIといったBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、収集したデータをグラフやダッシュボードで可視化。誰でも直感的にデータ分析ができる環境を整えます。

- データ分析・予測モデル構築: データサイエンティストが高度な統計手法や機械学習を用いてデータを分析し、売上予測、顧客離反予測、需要予測などのモデルを構築します。

- データガバナンスの策定: データの品質やセキュリティを担保するためのルールや体制を整備し、全社で安全かつ効果的にデータを活用できる仕組みを作ります。

この支援により、企業は勘や経験に頼った経営から脱却し、データに基づいた客観的で精度の高い意思決定(データドリブン経営)を行えるようになります。

DX人材の育成・組織改革支援

DXは技術を導入すれば終わりではありません。それを使いこなし、継続的に改善していく「人」と「組織」の変革が伴って初めて成功します。このサービスは、DXを推進できる企業文化の醸成と人材育成を支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

- DX人材育成プログラムの提供: 役職や職種に応じた研修やe-ラーニングを提供し、社員のデジタルリテラシーや専門スキルを向上させます。(例:全社員向けのIT基礎研修、エンジニア向けの技術研修など)

- リスキリング支援: 既存の業務がデジタル化によって変化することを見据え、社員が新しいスキルを習得し、新たな役割で活躍できるよう支援します。

- 組織設計・制度改革コンサルティング: DXを推進しやすい組織体制(例:部門横断プロジェクトチームの設置、アジャイル開発体制の導入)の設計や、新しい働き方をサポートする人事評価制度の改定などを支援します。

- チェンジマネジメント: 新しいシステム導入や業務プロセスの変更に対する現場の抵抗や不安を和らげ、変革がスムーズに進むようにコミュニケーション計画の策定やワークショップの実施などでサポートします。

DXは「技術」と「組織」の両輪で進める必要があり、この支援はDXを企業文化として根付かせるために不可欠です。

PoC(概念実証)の実行支援

PoC(Proof of Concept)とは、新しい技術やアイデアが実現可能か、また期待する効果が得られるかを、本格導入前に小規模で検証する取り組みです。特にAIやIoTといった前例の少ない先端技術を活用する際に重要となります。

具体的な支援内容は以下の通りです。

- PoCの企画・設計: 検証する目的、仮説、評価指標、実施スケジュールなどを具体的に定義します。

- プロトタイプ開発: 検証に必要な最低限の機能を持つシステムやアプリケーション(プロトタイプ)を迅速に開発します。

- 実証実験の実施と評価: 実際の業務環境に近い形でプロトタイプを動かし、データを収集・分析して、仮説の検証や効果測定を行います。

- 本格導入に向けた提言: PoCの結果を踏まえ、本格的に導入する場合の課題や改善点、投資対効果などを評価し、次のステップへの意思決定を支援します。

PoCを行うことで、大規模な投資を行う前に技術的な課題やビジネス上の効果を見極め、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。DX支援サービスは、PoCの企画から実行、評価までを一気通貫でサポートし、企業のイノベーションを加速させます。

DX支援サービスを利用するメリット

自社だけでDXを進めるには多くの困難が伴いますが、外部のDX支援サービスを活用することで、これらの障壁を乗り越え、多くのメリットを得ることができます。ここでは、DX支援サービスを利用する主な5つのメリットについて、具体的な視点から解説します。

専門的な知識やノウハウを活用できる

最大のメリットは、自社にはない高度な専門知識や豊富な経験・ノウハウを即座に活用できる点です。DX支援会社には、特定の業界や最新技術に精通したコンサルタント、エンジニア、データサイエンティストなど、各分野のプロフェッショナルが在籍しています。

- 最新技術動向へのアクセス: AI、IoT、クラウド、ブロックチェーンといった先端技術は日進月歩で進化しています。自社だけでこれらの最新動向を常にキャッチアップし、ビジネスにどう活かせるかを判断するのは困難です。DX支援サービスは、常に最新の技術トレンドを把握しており、その中から自社の課題解決に本当に役立つ技術を選定し、導入を支援してくれます。

- 豊富な他社事例に基づく知見: 支援会社は、様々な業界・規模の企業のDXプロジェクトを手掛けています。そのため、「どのような取り組みが成功しやすいか」「どこでつまずきやすいか」といった実践的なノウハウを豊富に蓄積しています。これらの知見に基づいたアドバイスを受けることで、自社だけで手探りで進めるよりも、はるかに成功確率の高いDX推進が可能になります。

- 体系化された方法論(メソドロジー): 多くのコンサルティングファームやSIerは、長年の経験から培われたDX推進のための独自の方法論やフレームワークを持っています。これらを活用することで、戦略策定から実行、評価までの一連のプロセスを、体系的かつ効率的に進めることができます。

DX推進をスピーディーに進められる

DXは、変化の激しい市場環境で競争優位性を確立するための時間との戦いでもあります。自社だけで進めようとすると、人材の採用・育成やノウハウの蓄積に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。

DX支援サービスを活用すれば、プロジェクト開始と同時に専門家チームが参画するため、DXの取り組みを大幅にスピードアップできます。

- 課題特定と計画策定の迅速化: 経験豊富なコンサルタントが現状を素早く分析し、効果的な打ち手を特定するため、初期段階で時間を浪費することがありません。

- 開発・導入期間の短縮: 確立された開発手法やツール選定ノウハウを持つ専門家がプロジェクトを管理することで、手戻りや遅延のリスクを最小限に抑え、システム開発やツール導入を計画通りに進めることができます。

- 意思決定の加速: 客観的なデータや他社事例に基づいた説得力のある提案により、経営層の迅速な意思決定を促すことができます。

市場の変化に乗り遅れないためにも、この「スピード感」はDX成功の重要な鍵となります。

不足しているリソースや人材を補える

前述の通り、多くの企業がDX人材の不足という深刻な課題に直面しています。DX支援サービスは、このリソース不足を解消する最も効果的なソリューションです。

- 即戦力人材の確保: 自社で採用活動を行っても、必要なスキルセットを持つ人材を確保するのは非常に困難であり、時間もコストもかかります。DX支援サービスを利用すれば、プロジェクトに必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ柔軟に確保できます。

- 多様な専門家チームの組成: DXプロジェクトは、戦略、IT、データ分析、UI/UXデザインなど、多岐にわたる専門性が要求されます。これらの専門家をすべて自社で抱えるのは非現実的です。支援サービスを活用すれば、ワンストップで多様な専門家からなるチームの支援を受けることができます。

- 社内リソースのコア業務への集中: DX関連の専門的な業務を外部に任せることで、社内の貴重な人材を、自社の強みである本来のコア業務に集中させることができます。これにより、会社全体の生産性向上にも繋がります。

客観的な視点を取り入れられる

長年同じ組織にいると、どうしても既存のやり方や業界の常識、社内の力関係といったものに思考が縛られがちです。このような内向きの視点だけでは、抜本的な変革であるDXを推進することは困難です。

DX支援サービスは、社外の第三者として客観的な視点を提供してくれます。

- 固定観念の打破: 「うちの会社では昔からこうだった」「この業務は変えられない」といった社内の固定観念や暗黙のルールに対し、外部の専門家が「なぜそうなのか?」と問いかけることで、課題の本質が明らかになることがあります。

- 部門間の利害調整: DXは部門横断的な取り組みになることが多く、各部門の利害が対立することもあります。中立的な立場の支援会社がファシリテーターとして間に入ることで、全社最適な視点での調整がスムーズに進みます。

- 経営層への的確な進言: 現場からは言いにくいような、経営課題に関する耳の痛い指摘も、客観的なデータや事実に基づいて外部の専門家から提言されることで、経営層が受け入れやすくなる場合があります。

この客観的な視点は、DXの成功確率を高めるだけでなく、組織の風通しを良くするきっかけにもなり得ます。

新たなビジネスモデル創出のきっかけになる

DX支援サービスの役割は、既存業務の効率化だけに留まりません。異業種の知見や最新技術の活用を通じて、自社だけでは思いつかなかったような、新たなビジネスモデルやサービスの創出を 촉発することもあります。

- 異業種の成功事例の応用: 例えば、製造業の企業が、小売業で成功しているサブスクリプションモデルの知見を取り入れて、新たなサービスを開発するといったケースが考えられます。支援会社は、こうした業界の垣根を越えたアイデアの橋渡し役となります。

- 最新技術の活用提案: 「このAI技術を使えば、このような新しい顧客体験を提供できるのではないか」「IoTで収集したデータを活用して、新たな収益源を生み出せる可能性がある」といった、技術起点の事業アイデアの提案を受けることができます。

- 共創(Co-creation)によるイノベーション: 支援会社とのディスカッションを通じて、自社の強みと外部の知見が化学反応を起こし、革新的なアイデアが生まれることがあります。これは、単なる業務委託の関係を超えた、真のパートナーシップの価値と言えるでしょう。

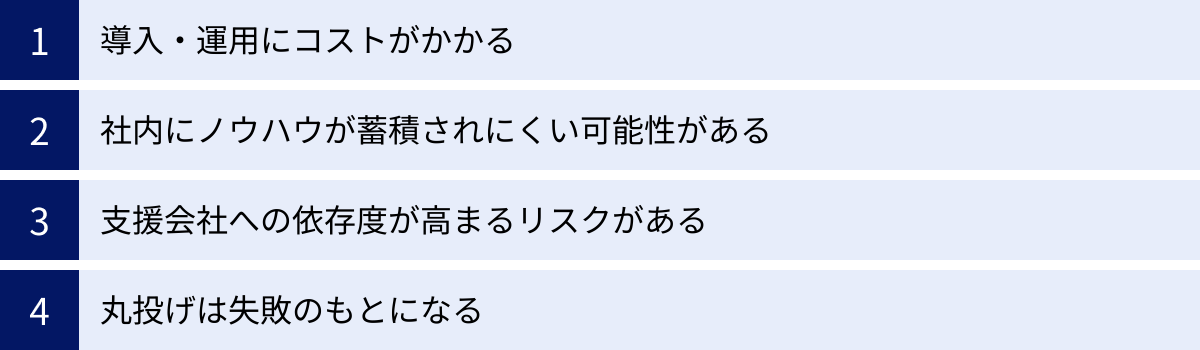

DX支援サービスを利用するデメリット・注意点

DX支援サービスは多くのメリットをもたらす一方で、その活用方法を誤ると、期待した成果が得られないばかりか、かえって新たな問題を生み出してしまう可能性もあります。ここでは、DX支援サービスを利用する際に認識しておくべきデメリットや注意点を4つ解説します。

導入・運用にコストがかかる

最も直接的なデメリットは、専門的な支援を受けるための費用が発生することです。DX支援サービスの料金は、支援内容や規模、期間によって大きく変動しますが、決して安価ではありません。コンサルティング費用やシステム開発費用など、まとまった初期投資が必要になるケースが多く、プロジェクトが長期化すればランニングコストもかさみます。

【注意点】

- 費用対効果(ROI)の事前検証: 契約前に、投資するコストに対してどのような成果(売上向上、コスト削減、業務効率化など)が期待できるのか、具体的な数値目標を設定し、費用対効果を慎重に検討することが重要です。複数の支援会社から見積もりを取り、提案内容と費用を比較検討しましょう。

- 予算計画の策定: DXは一度きりのプロジェクトで終わることは稀です。中長期的なロードマップを見据え、継続的な投資が必要になる可能性を考慮した上で、現実的な予算計画を立てておく必要があります。

社内にノウハウが蓄積されにくい可能性がある

DXプロジェクトの実行を支援会社に大きく依存してしまうと、プロジェクトが終了した後に、自社でシステムを運用・改善したり、次のDX施策を企画・実行したりするための知識やスキル(ノウハウ)が社内に残らないというリスクがあります。

これは、せっかく導入したシステムが陳腐化してしまったり、同じような課題に直面した際に再び外部に頼らざるを得なくなったりする「負のスパイラル」に陥る原因となります。

【注意点】

- 内製化支援を重視する: 支援会社を選ぶ際には、単に作業を代行してくれるだけでなく、最終的な自走(内製化)を見据えて、ノウハウの移転や人材育成に積極的に取り組んでくれるパートナーを選ぶことが極めて重要です。「伴走型」の支援を掲げ、自社社員をプロジェクトメンバーに加えてOJT(On-the-Job Training)形式で育成してくれるような会社を選びましょう。

- ドキュメントの整備を徹底する: プロジェクトの過程で作成される設計書、議事録、マニュアルなどのドキュメントをきちんと整備・共有してもらい、属人化を防ぐ仕組みを作ることが大切です。

支援会社への依存度が高まるリスクがある

特定の支援会社にシステム開発から運用・保守までを長期間にわたって任せきりにすると、その会社の技術ややり方に深く依存してしまい、他の会社に乗り換えたり、自社で管理したりすることが困難になる「ベンダーロックイン」の状態に陥るリスクがあります。

ベンダーロックインに陥ると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 料金やサービス内容が不利な条件であっても、乗り換えコストが高すぎて契約を継続せざるを得なくなる。

- 支援会社の技術的な制約によって、自社が本当にやりたいことが実現できなくなる。

- 支援会社の担当者変更や倒産など、外部要因によって自社のビジネスが大きな影響を受けてしまう。

【注意点】

- マルチベンダー体制の検討: 重要なシステムや領域については、複数のベンダーと付き合う「マルチベンダー」体制を検討することも一つの手です。競争環境を作ることで、コストやサービスの質を適正に保つ効果が期待できます。

- 標準的な技術の採用: システムを構築する際には、特定のベンダーでしか扱えないような独自技術ではなく、オープンソースソフトウェア(OSS)など、広く使われている標準的な技術を採用するように依頼しましょう。これにより、将来的な乗り換えや内製化のハードルが下がります。

丸投げは失敗のもとになる

最も注意すべき点は、「専門家にお金を払うのだから、すべてお任せでうまくやってくれるだろう」という「丸投げ」の姿勢です。DXの主体はあくまで自社であり、支援会社はパートナーに過ぎません。自社が何をしたいのか、どこに向かいたいのかというビジョンや目的が曖昧なままでは、どんなに優秀な支援会社でも成果を出すことはできません。

丸投げが引き起こす失敗例は以下の通りです。

- 目的とのズレ: 支援会社が良かれと思って作ったシステムが、実際の現場のニーズや業務フローと合っておらず、全く使われない「お飾り」になってしまう。

- 当事者意識の欠如: 社員が「自分たちの改革」という意識を持てず、変化に対して非協力的・受動的になり、DXが形骸化してしまう。

- 責任の所在の曖昧化: プロジェクトがうまくいかなかった際に、「支援会社が悪い」「自社の協力が足りなかった」と責任のなすりつけ合いになり、失敗から学ぶことができない。

【注意点】

- 自社の主体的な関与: 経営層が明確なコミットメントを示し、プロジェクトの責任者や担当者をアサインするなど、自社として主体的にプロジェクトに関与する体制を構築することが成功の絶対条件です。

- 密なコミュニケーション: 支援会社とは定期的にミーティングを行い、進捗や課題を密に共有し、常にお互いの認識をすり合わせることが重要です。パートナーとして、共に汗をかく姿勢が求められます。

DX支援サービスの費用相場と料金体系

DX支援サービスの利用を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。費用は支援内容、企業の規模、プロジェクトの期間などによって大きく異なるため一概には言えませんが、ここでは一般的な費用相場と、代表的な料金体系について解説します。

DX支援サービスの費用相場

DX支援の費用は、依頼する内容によって大きく異なります。以下に、支援内容別の一般的な費用感を示しますが、あくまで目安として捉えてください。

| 支援内容 | 費用相場の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| DX戦略策定・コンサルティング | 月額50万円~300万円 | 企業の課題分析、ロードマップ作成など。コンサルタントのスキルや稼働時間によって変動。3ヶ月~半年程度のプロジェクトが多い。 |

| 顧問・アドバイザリー契約 | 月額10万円~100万円 | 定期的なミーティング(月1~4回程度)を通じて、DX推進に関するアドバイスや壁打ち相手を担う。常駐はしない。 |

| システム・ツール開発/導入 | 100万円~数千万円以上 | 開発するシステムの規模や複雑さによる。小規模なツール導入なら100万円程度から、基幹システムの刷新などは億単位になることも。 |

| DX人材育成・研修 | 1回あたり数十万円~数百万円 | 研修プログラムの内容、期間、参加人数によって変動。e-ラーニング形式か、集合研修形式かでも異なる。 |

| PoC(概念実証)支援 | 100万円~500万円 | 小規模なプロトタイプ開発と効果検証。検証する技術や期間によって変動するが、本格開発よりは低コストで実施可能。 |

特に中小企業の場合、いきなり大規模なDXプロジェクトに多額の投資をするのは現実的ではありません。まずは月額数十万円程度の顧問契約や、小規模な業務改善コンサルティングから始め、スモールスタートで成功体験を積み重ねていくのがおすすめです。

主な料金体系の種類

DX支援サービスの料金体系は、主に「月額固定型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクトの性質に合った契約形態を選ぶことが重要です。

月額固定型

一定の業務範囲に対して、毎月固定の料金を支払う契約形態です。「リテイナー契約」や「顧問契約」とも呼ばれます。

- メリット:

- 毎月のコストが明確で、予算管理がしやすい。

- 長期的な視点で継続的な支援を受けられるため、伴走型のサポートに適している。

- 課題が発生した際に、すぐに相談できる安心感がある。

- デメリット:

- 月の支援業務が少ない場合でも、固定費用が発生するため割高に感じる可能性がある。

- 契約で定められた業務範囲を超える依頼は、別途追加費用が必要になる場合がある。

- 適しているケース:

- DX推進の方向性について継続的に相談したい(顧問・アドバイザリー)。

- システムの運用・保守や、定期的な改善を依頼したい。

- 明確なゴール設定が難しい、長期的な組織改革に取り組みたい。

プロジェクト型(一括請負型)

特定のプロジェクト(例:「基幹システムを刷新する」「ECサイトを構築する」など)の完成を目的として、作業全体に対して一括で料金を支払う契約形態です。「請負契約」とも呼ばれます。

- メリット:

- 最初に要件と成果物を明確に定義するため、最終的なアウトプットと総額費用が確定している安心感がある。

- 成果物の完成責任が支援会社側にある。

- デメリット:

- 契約後の仕様変更や要件追加が難しく、対応する場合には追加費用や納期延長が発生しやすい。

- 要件定義が曖昧だと、完成したものが期待と異なるリスクがある。

- 適しているケース:

- 開発するシステムや導入するツールの要件が明確に決まっている。

- Webサイト制作や特定のアプリケーション開発など、ゴールがはっきりしているプロジェクト。

なお、プロジェクト型の中には、エンジニアやコンサルタントの作業時間(人月)に基づいて費用を算出する「タイムアンドマテリアル契約(準委任契約)」もあります。こちらは仕様変更に柔軟に対応できるメリットがありますが、プロジェクトが長引くと費用が膨らむ可能性があります。

成果報酬型

設定した目標(KPI)の達成度合いに応じて報酬を支払う契約形態です。例えば、「Webサイトからの問い合わせ件数〇%増」「ECサイトの売上〇%増」といった成果に対して料金が発生します。

- メリット:

- 成果が出なければ費用が発生しない、あるいは低く抑えられるため、導入企業側のリスクが低い。

- 支援会社も成果を出すことにコミットするため、高いモチベーションが期待できる。

- デメリット:

- 目標を達成した場合、総額費用が他の契約形態よりも高くなる可能性がある。

- 成果の定義や測定方法を事前に厳密に決めておく必要があり、その設定が難しい。

- 対応できる業務内容が、Webマーケティングや営業支援など、成果を数値で測りやすい領域に限られることが多い。

- 適しているケース:

- 売上向上やリード獲得など、明確な数値目標があるプロジェクト。

- 初期投資を抑えてDX施策を試したい。

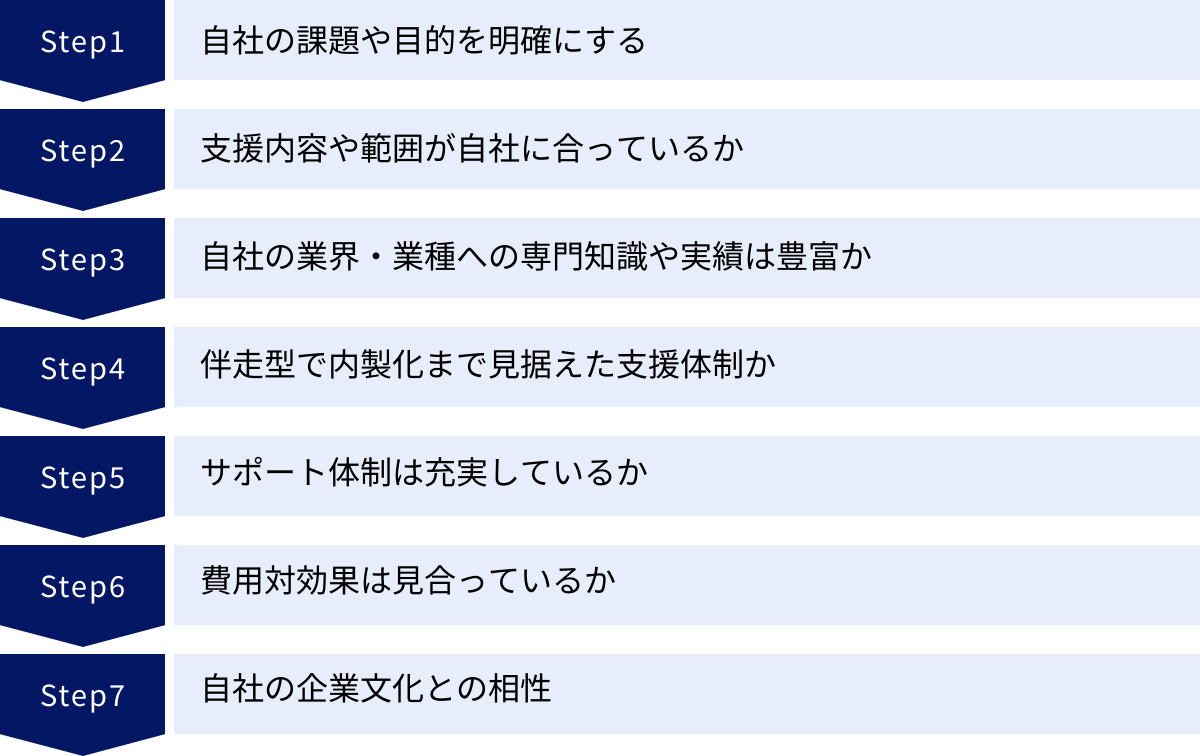

失敗しないDX支援サービスの選び方・比較ポイント7つ

数多くのDX支援サービスの中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、DXプロジェクトの成否を分ける極めて重要なプロセスです。ここでは、支援会社を選ぶ際に比較・検討すべき7つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題や目的を明確にする

支援会社を探し始める前に、まず「自社がDXによって何を成し遂げたいのか」を明確にすることが最も重要です。ここが曖昧なままでは、支援会社も的確な提案ができず、比較検討の軸も定まりません。

- 課題の整理: 「長時間労働が常態化している」「紙とハンコ文化から脱却できない」「顧客データが活用できていない」など、現在抱えている課題を具体的にリストアップしましょう。

- 目的の設定: その課題を解決した結果、どうなりたいのかを考えます。「業務効率を30%改善したい」「新たなオンラインサービスで売上1億円を目指す」「データに基づいた迅速な経営判断ができるようになりたい」など、できるだけ具体的な目標を設定します。

- 優先順位付け: すべての課題を一度に解決することは不可能です。インパクトの大きさや緊急度を考慮し、どの課題から優先的に取り組むべきかを決めましょう。

この作業を通じて、「まずは業務効率化に強い会社を探そう」「新規事業開発の実績が豊富なパートナーが必要だ」といったように、選ぶべき支援会社のタイプが自ずと見えてきます。

② 支援内容や範囲が自社に合っているか

DX支援と一口に言っても、その支援内容は会社によって様々です。自社が必要としているフェーズをカバーしているか、支援の範囲をしっかり確認しましょう。

- 戦略策定から実行まで一気通貫か: 課題の洗い出しや戦略立案だけを行う「コンサルティング特化型」の会社もあれば、その後のシステム開発・導入まで一気通貫で支援する会社もあります。自社に開発リソースがない場合は、実行まで伴走してくれるパートナーが適しています。

- 得意領域の確認: 支援会社にはそれぞれ得意な領域があります。AIやデータ分析に強い会社、クラウドインフラ構築に強い会社、UI/UXデザインに強い会社など、自社のプロジェクトに必要な専門性を持っているかを確認します。

- 支援の深さ: 表面的なアドバイスに留まるのか、それとも現場に入り込んでハンズオンで支援してくれるのか。支援のスタイルも会社によって異なります。

③ 自社の業界・業種への専門知識や実績は豊富か

DXの課題や成功のポイントは、業界・業種によって大きく異なります。製造業と小売業、金融業では、業務プロセスも商習慣も全く違います。

自社の業界・業種に対する深い理解や、同業他社での支援実績が豊富な会社を選ぶことで、以下のようなメリットがあります。

- コミュニケーションがスムーズ: 業界特有の専門用語や課題をいちいち説明する必要がなく、話が早く進みます。

- 的確な提案が期待できる: 業界の動向や規制、成功事例などを踏まえた、より現実的で効果の高い提案が期待できます。

- 失敗リスクの低減: 業界特有の「つまずきやすいポイント」を熟知しているため、失敗を未然に防ぐことができます。

支援会社の公式サイトで、自社と同じ業界の支援実績があるかを入念にチェックしましょう。

④ 伴走型で内製化まで見据えた支援体制か

前述の通り、支援会社に丸投げしてノウハウが蓄積されない事態は避けなければなりません。理想的なのは、プロジェクトを通じて自社にノウハウを移転し、最終的には自社だけでDXを推進できる「自走(内製化)」までを支援してくれるパートナーです。

- 伴走型の姿勢: 提案内容や面談の場で、「お客様と共に考え、共に汗をかく」という伴走型の姿勢が見られるかを確認しましょう。

- ナレッジトランスファーの仕組み: プロジェクトの進め方として、自社メンバーを巻き込む体制になっているか、定期的な勉強会やドキュメントの共有など、知識移転のための具体的な仕組みが用意されているかを確認します。

- ゴール設定: 契約のゴールが「システムの納品」だけでなく、「自社での運用・改善体制の構築」まで含まれているかをチェックすることが重要です。

⑤ サポート体制は充実しているか

DXプロジェクトは計画通りに進まないことも多く、予期せぬトラブルや仕様変更が発生するものです。そのような時に、迅速かつ柔軟に対応してくれる充実したサポート体制があるかは非常に重要です。

- コミュニケーション手段と頻度: 連絡手段(電話、メール、チャットツールなど)は何か、定例ミーティングはどのくらいの頻度で行われるのかなどを事前に確認しましょう。

- 担当者のスキルと相性: プロジェクトを実際に担当するコンサルタントやエンジニアの経験・スキルは十分か。また、自社の担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか、相性も重要な要素です。可能であれば、契約前に担当者と面談させてもらいましょう。

- トラブル発生時の対応: システム障害などが発生した際の、受付時間や対応フロー、エスカレーション体制などが明確になっているかを確認しておくと安心です。

⑥ 費用対効果は見合っているか

コストはもちろん重要な選定基準ですが、単純な金額の安さだけで選ぶのは危険です。安価なサービスは、支援内容が限定的であったり、担当者のスキルが低かったりする可能性があります。

重要なのは、提示された費用で、どのような成果(価値)が得られるのか、その費用対効果(ROI)が見合っているかを判断することです。

- 複数社から見積もりを取得する: 必ず2~3社以上から提案と見積もりを取り、内容を比較検討しましょう(相見積もり)。

- 見積もりの内訳を確認する: 「コンサルティング費用」「開発費用」といった大雑把な項目だけでなく、何にどれくらいの工数(人日・人月)がかかっているのか、詳細な内訳を提示してもらいましょう。不明瞭な点があれば、納得できるまで質問することが大切です。

- 無形価値も考慮する: 業務効率化によるコスト削減効果といった直接的なリターンだけでなく、ノウハウの蓄積、従業員のスキルアップ、企業文化の変革といった、金額では測れない無形の価値も考慮に入れて総合的に判断しましょう。

⑦ 自社の企業文化との相性

意外と見落とされがちですが、支援会社とのカルチャーフィット(企業文化の相性)もプロジェクトの成否に大きく影響します。

- スピード感: スピード重視でどんどん進めたいのか、それとも石橋を叩いて渡るように慎重に進めたいのか。自社のペースと支援会社の進め方が合っているかを確認しましょう。

- 価値観: 支援会社のビジョンやミッションに共感できるか。単なるビジネスライクな関係ではなく、同じ目標に向かうパートナーとして信頼できるかを見極めます。

- 提案のスタイル: ロジカルでデータドリブンな提案を好むのか、現場の意見を尊重した丁寧な合意形成を重視するのか。自社の意思決定スタイルに合った提案をしてくれる会社を選びましょう。

最終的には、「この人たちとなら、困難なプロジェクトも一緒に乗り越えられそうだ」と信頼できるかどうかが、パートナー選びの決め手となるでしょう。

【2024年最新】おすすめのDX支援サービス25選

ここでは、2024年現在、国内で高い評価と実績を持つおすすめのDX支援サービスを提供する企業を25社紹介します。各社の特徴や強みを比較し、自社に最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

| サービス提供会社名 | 主な強み・特徴 | 支援領域 |

|---|---|---|

| 【総合コンサルティングファーム】 | ||

| ① アクセンチュア株式会社 | グローバルな知見と先端技術の活用力。戦略から実行、運用まで一気通貫で支援する総合力。 | 戦略、IT、データ、AI、組織改革、運用 |

| ② デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | 経営戦略とテクノロジーを融合。監査法人グループの知見を活かしたリスク管理にも強み。 | 戦略、IT、サイバーセキュリティ、M&A |

| ③ PwCコンサルティング合同会社 | BXT(Business, eXperience, Technology)アプローチで包括的な変革を支援。業界特化のソリューション。 | 戦略、体験設計、テクノロジー、組織人事 |

| ④ アビームコンサルティング株式会社 | 日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファーム。日本企業の文化や実情に即した支援。 | 戦略、IT、業務プロセス改革、SAP導入 |

| ⑤ 株式会社ベイカレント・コンサルティング | ワンプール制による柔軟なチーム編成。戦略からITまで、実行フェーズに強みを持つ総合ファーム。 | 戦略、デジタル、IT、オペレーション |

| 【大手SIer・ITベンダー】 | ||

| ⑥ 株式会社NTTデータ | 大規模システム開発の実績と信頼性。金融・公共分野に強み。幅広い技術ポートフォリオ。 | システムインテグレーション、コンサルティング |

| ⑦ 富士通株式会社 | ものづくりで培った技術力と現場ノウハウ。サステナビリティ変革(SX)も推進。 | ITサービス、ハードウェア、コンサルティング |

| ⑧ 株式会社日立製作所 | OT(制御技術)×IT×プロダクトを融合した「Lumada」ソリューション。社会インフラ分野に強み。 | IT、OT、プロダクト、コンサルティング |

| ⑨ 日本電気株式会社(NEC) | 生体認証・AI技術に強み。社会ソリューション事業を通じた公共・エンタープライズ領域の実績。 | IT、ネットワーク、AI、生体認証 |

| ⑩ TIS株式会社 | 決済・カード領域に強みを持つ独立系SIer。アジャイル開発やクラウド活用にも積極的。 | システムインテグレーション、決済サービス |

| 【専門特化型・新興企業】 | ||

| ⑪ 株式会社野村総合研究所(NRI) | 高度なリサーチ力とコンサルティング、ITソリューションを融合。未来予測に基づいた戦略提言。 | コンサルティング、ITソリューション |

| ⑫ 株式会社モンスターラボ | デザイン思考とアジャイル開発。グローバルな開発体制でUI/UXに優れたプロダクト開発を実現。 | プロダクト開発、UI/UXデザイン |

| ⑬ アイレット株式会社(cloudpack) | クラウド(特にAWS)の導入・運用に特化。24時間365日の監視・保守体制に強み。 | クラウド導入・運用、MSP |

| ⑭ 株式会社セールスフォース・ジャパン | CRM/SFAのグローバルリーダー。Salesforce製品群を核とした顧客管理・営業DX支援。 | CRM/SFA、マーケティングオートメーション |

| ⑮ 株式会社ブレインパッド | データ分析とAI活用に特化。データサイエンティストによる高度な分析とコンサルティング。 | データ分析、AI開発、コンサルティング |

| ⑯ 株式会社ABEJA | AI(特にディープラーニング)の社会実装を推進。「ABEJA Platform」を軸にした店舗解析など。 | AIプラットフォーム、AIソリューション |

| ⑰ 株式会社サイバーエージェント | デジタル広告・マーケティングの知見を活かしたDX支援。企業の販促・マーケティングDXに強み。 | マーケティングDX、広告運用 |

| ⑱ Sansan株式会社 | 名刺管理サービス「Sansan」を起点とした営業DX支援。企業の持つ「出会い」の価値を最大化。 | 営業DX、CRM、請求書管理 |

| ⑲ 株式会社FCEプロセス&テクノロジー | RPAツール「Robo-Pat DX」の提供と導入支援。現場主導の業務改善・自動化を推進。 | RPA導入支援、業務改善コンサルティング |

| ⑳ 株式会社リグナ | 中小企業に特化したDXコンサルティング。伴走型で企業の自走を支援。 | 中小企業向けDXコンサルティング |

| ㉑ 株式会社STANDARD | AI人材育成プログラム「AI_STANDARD」を提供。企業のAI内製化を支援。 | AI人材育成、AIコンサルティング |

| ㉒ 合同会社DMM.com(DMM Boost) | 中小・ベンチャー企業向けに特化。Webサイト制作からマーケティングまで幅広く支援。 | Web制作、マーケティング、事業開発支援 |

| ㉓ パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 | 人材サービスの知見を活かした業務プロセス改善(BPO)やRPA導入に強み。 | BPO、RPA、システム開発 |

| ㉔ テックタッチ株式会社 | ノーコードのガイド・ナビゲーションツール「テックタッチ」を提供。システムの定着化を支援。 | システム定着化支援、DAP |

| ㉕ 株式会社アイデミー (Aidemy) | オンラインAIプログラミング学習サービス「Aidemy」を提供。DX人材育成プラットフォーム。 | DX人材育成、eラーニング |

以下、各社の詳細を解説します。

① アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティングファーム。戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5つの領域で、包括的なサービスとソリューションを提供しています。グローバルで培った豊富な知見と、AIやクラウドなどの先端技術を駆使した実行力が強みです。あらゆる業界・業務に対応可能で、大規模な変革プロジェクトを一気通貫で支援できる体制が整っています。(参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト)

② デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界4大コンサルティングファーム(BIG4)の一角。経営戦略からテクノロジー導入、サイバーセキュリティ、M&Aまで幅広い領域をカバーします。特に、監査法人グループとしての知見を活かしたリスクアドバイザリーやガバナンス構築に強みを持っています。インダストリー(業界)とファンクション(機能)のマトリクス組織で、専門性の高いサービスを提供します。(参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト)

③ PwCコンサルティング合同会社

こちらもBIG4の一角。BXT(Business, eXperience, Technology)という独自のアプローチを掲げ、ビジネス戦略、顧客体験、テクノロジーを融合させた変革を支援します。各業界に特化した専門チームを擁し、企業の課題解決から新たな価値創造までをトータルでサポートします。(参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト)

④ アビームコンサルティング株式会社

日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファームとして、日本企業の特性や企業文化を深く理解した上で、現実に即した変革を支援することに強みがあります。特にSAPをはじめとするERPシステムの導入実績が豊富で、基幹システム刷新を伴う大規模な業務改革を得意としています。(参照:アビームコンサルティング株式会社 公式サイト)

⑤ 株式会社ベイカレント・コンサルティング

特定の業界やソリューションに特化せず、ワンプール制でコンサルタントをアサインする柔軟な体制が特徴。戦略策定などの上流から、システム開発・実行支援といった下流まで、ワンストップでシームレスな支援を提供できる実行力の高さに定評があります。デジタル領域の支援にも注力しています。(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 公式サイト)

⑥ 株式会社NTTデータ

NTTグループの中核をなす国内最大手のシステムインテグレーター(SIer)。金融、公共、法人といった幅広い分野で大規模な社会インフラシステムの構築・運用実績を誇ります。その高い技術力と信頼性を基盤に、コンサルティングからシステムインテグレーションまで、企業のDXをトータルでサポートします。(参照:株式会社NTTデータ 公式サイト)

⑦ 富士通株式会社

日本を代表する総合ITベンダー。コンピュータ機器の開発・製造から、ソリューション・サービスの提供まで幅広く手掛けています。「Fujitsu Uvance」ブランドのもと、社会課題の解決を目指すサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)にも注力しており、事業を通じて持続可能な社会の実現を目指す企業のパートナーとして強みを発揮します。(参照:富士通株式会社 公式サイト)

⑧ 株式会社日立製作所

長年培ってきたOT(制御・運用技術)とIT、プロダクトを組み合わせた独自のソリューション「Lumada」を中核に、顧客との協創を通じてDXを推進します。製造業やエネルギー、交通といった社会インフラ分野での深い知見と実績が大きな強みです。(参照:株式会社日立製作所 公式サイト)

⑨ 日本電気株式会社(NEC)

世界トップクラスの生体認証(顔認証、指紋認証)技術やAI技術を保有し、これらを活用したソリューションで企業のDXを支援します。特に、セーフティ事業(公共安全)やネットワークサービスに強みを持ち、安全・安心で効率的な社会価値の創造を目指しています。(参照:日本電気株式会社 公式サイト)

⑩ TIS株式会社

多くの金融機関のシステムを支えるなど、決済・カード領域で高いシェアを持つ独立系大手SIerです。長年の実績に加えて、クラウドやアジャイル開発といった新しい技術領域にも積極的に取り組んでおり、企業のIT投資効果を最大化するパートナーとして評価されています。(参照:TIS株式会社 公式サイト)

⑪ 株式会社野村総合研究所(NRI)

「ナビゲーション(コンサルティング)」と「ソリューション(IT)」の両輪で事業を展開。未来予測や市場調査といった高度なリサーチ能力に基づいた戦略提言力と、それを実現する確かなITソリューション提供力が融合している点が最大の強みです。(参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト)

⑫ 株式会社モンスターラボ

世界各国の拠点にいるエンジニアやデザイナーを活用したグローバルな開発体制が特徴。UX(ユーザーエクスペリエンス)を重視したデザイン思考と、迅速なアジャイル開発を組み合わせ、ビジネスの価値を最大化するデジタルプロダクト開発を得意としています。(参照:株式会社モンスターラボ 公式サイト)

⑬ アイレット株式会社(cloudpack)

Amazon Web Services(AWS)の導入・運用支援に特化したクラウドインテグレーター。AWSパートナーネットワーク(APN)の最上位である「プレミアティアサービスパートナー」に長年認定されており、豊富な実績と高い技術力を誇ります。24時間365日の監視・保守サービスも提供しています。(参照:アイレット株式会社 公式サイト)

⑭ 株式会社セールスフォース・ジャパン

顧客管理(CRM)/営業支援(SFA)プラットフォームで世界No.1シェアを誇るSalesforceの日本法人。「Salesforce Customer 360」を中核に、営業、サービス、マーケティングなど、あらゆる顧客接点の情報を統合・活用し、企業の顧客中心のDXを支援します。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

⑮ 株式会社ブレインパッド

データ活用のプロフェッショナル集団として、データ分析やAI開発に特化したサービスを提供。優秀なデータサイエンティストを多数擁し、企業のデータに基づいた意思決定(データドリブン経営)の実現を、戦略立案から分析基盤の構築、人材育成までトータルで支援します。(参照:株式会社ブレインパッド 公式サイト)

⑯ 株式会社ABEJA

「テクノプレナーシップ」を掲げ、AI、特にディープラーニング(深層学習)の社会実装を推進するAIスタートアップ。リテール業界向けの店舗解析サービスなどで多くの実績を持ち、自社開発のAIプラットフォーム「ABEJA Platform」を軸に、企業のAI活用を支援します。(参照:株式会社ABEJA 公式サイト)

⑰ 株式会社サイバーエージェント

インターネット広告事業で国内トップクラスの実績を誇ります。そのデジタルマーケティングに関する豊富な知見とデータ、AI技術を活かし、企業のマーケティングDXを支援するサービスを展開。広告効果の最大化や、顧客データに基づいたマーケティング戦略の立案・実行を得意としています。(参照:株式会社サイバーエージェント 公式サイト)

⑱ Sansan株式会社

法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」を提供。名刺情報を起点として、社内に眠る人脈を可視化・共有し、営業活動を効率化する営業DXソリューションを展開しています。インボイス管理サービス「Bill One」など、バックオフィス業務のDX支援にも領域を広げています。(参照:Sansan株式会社 公式サイト)

⑲ 株式会社FCEプロセス&テクノロジー

「現場から始めるDX」をコンセプトに、RPAツール「Robo-Pat DX」を提供。プログラミング知識がなくても直感的に操作できる点が特徴で、情報システム部門だけでなく、業務部門の担当者自身が業務自動化を進めることを支援します。(参照:株式会社FCEプロセス&テクノロジー 公式サイト)

⑳ 株式会社リグナ

中小企業のDXに特化したコンサルティングサービスを提供。大企業とは異なる中小企業特有の課題やリソースの制約を深く理解し、現実的で実行可能なDX計画の策定から実行までを伴走型で支援します。(参照:株式会社リグナ 公式サイト)

㉑ 株式会社STANDARD

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」をミッションに掲げ、企業のAI内製化を支援する人材育成プログラムやコンサルティングを提供。エンジニアからビジネスパーソンまで、各層に必要なAIリテラシー教育に強みを持ちます。(参照:株式会社STANDARD 公式サイト)

㉒ 合同会社DMM.com(DMM Boost)

DMM.comが展開する、中小企業やベンチャー企業向けのDX支援サービス。Webサイト制作やシステム開発、デジタルマーケティング、事業開発支援など、幅広い領域をカバーし、企業の成長フェーズに合わせた柔軟なサポートを提供します。(参照:DMM Boost 公式サイト)

㉓ パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

総合人材サービスを手掛けるパーソルグループの一員。人材活用のノウハウとITを融合させ、業務プロセスアウトソーシング(BPO)やRPA導入、セールス領域のDX支援などに強みを発揮します。人の手による業務とテクノロジーを最適に組み合わせた提案が特徴です。(参照:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 公式サイト)

㉔ テックタッチ株式会社

あらゆるWebシステム上に、操作方法を案内するナビゲーションをノーコードで作成・表示できる「テックタッチ」を開発・提供。システムの入力ルールを徹底させることも可能で、SaaSなどのITツール導入後の「定着化」という課題を解決し、DXの効果を最大化します。(参照:テックタッチ株式会社 公式サイト)

㉕ 株式会社アイデミー (Aidemy)

オンラインAIプログラミング学習サービス「Aidemy」を法人向けに提供。DX/GX人材を育成するためのe-ラーニングプラットフォームとして、多くの企業に導入されています。学習コンテンツの提供だけでなく、組織のDX推進に向けたコンサルティングも行っています。(参照:株式会社アイデミー 公式サイト)

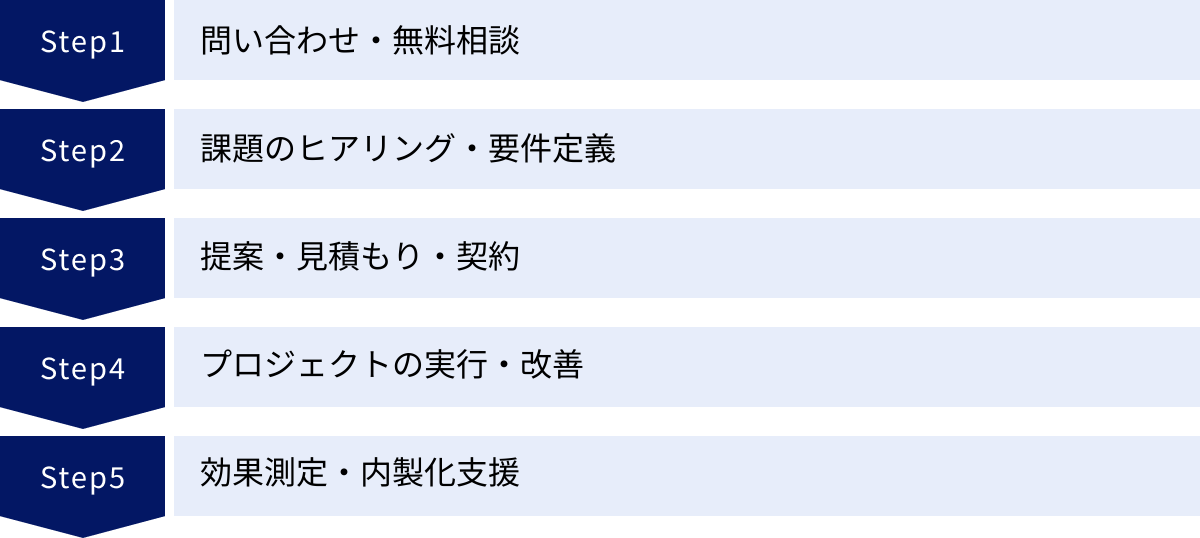

DX支援サービス導入までの基本的な流れ

自社に合いそうなDX支援サービスを見つけたら、次はいよいよ導入に向けた具体的なステップに進みます。ここでは、問い合わせからプロジェクト開始、そして効果測定に至るまでの一般的な流れを5つのステップで解説します。

ステップ1:問い合わせ・無料相談

まずは、気になる支援会社の公式サイトにある問い合わせフォームや電話から連絡を取ることから始まります。多くの会社が初回無料相談を実施しているので、積極的に活用しましょう。

この段階では、自社が抱えている漠然とした課題や悩みを伝えるだけで十分です。「何から相談していいかわからない」という状態でも、専門の担当者が丁寧にヒアリングし、論点を整理してくれます。複数の会社に相談し、各社の対応や初期提案の感触を比較するのも良いでしょう。

ステップ2:課題のヒアリング・要件定義

無料相談を経て、より具体的な検討に進む場合は、支援会社のコンサルタントや営業担当者による詳細なヒアリングが行われます。このステップは、プロジェクトの方向性を決定する上で非常に重要です。

- ヒアリング内容: 経営層や現場担当者へのインタビューを通じて、経営課題、業務プロセス、既存システムの状況、DXの目的などを深く掘り下げていきます。

- 要件定義: ヒアリング内容を基に、「今回のプロジェクトで何を達成するのか(ゴール)」「どのような機能が必要か(要件)」などを具体的に定義していきます。この段階で、自社の要望をできるだけ明確に伝えることが、後の手戻りを防ぐ鍵となります。

ステップ3:提案・見積もり・契約

ヒアリングと要件定義の内容に基づき、支援会社から具体的な提案書と見積もりが提示されます。

- 提案内容の確認: 課題解決のためのアプローチ、具体的な施策、プロジェクトの体制、スケジュール、期待される効果などが記載されています。なぜその提案に至ったのか、その根拠やロジックが明確かをしっかり確認しましょう。

- 見積もりの比較: 複数の会社から提案を受けた場合は、金額だけでなく、その内訳や前提条件、支援範囲を詳細に比較検討します。前述の「選び方」で解説したポイントを参考に、総合的に評価します。

- 契約: 提案内容と見積もりに合意できれば、契約を締結します。契約書の内容(業務範囲、責任分界点、知的財産権の帰属、機密保持など)は、法務担当者も交えてしっかり確認することが重要です。

ステップ4:プロジェクトの実行・改善

契約締結後、いよいよプロジェクトがスタートします。

- キックオフミーティング: プロジェクトメンバーの顔合わせを行い、目的、ゴール、スケジュール、各メンバーの役割分担などを改めて共有し、目線を合わせます。

- 定期的な進捗確認: 週次や隔週などで定例ミーティングを開催し、進捗状況、課題、次のアクションなどを共有します。このコミュニケーションを密に取ることが、プロジェクト成功の鍵です。

- アジャイルな改善: 特にシステム開発などでは、初期の計画に固執せず、状況の変化や新たな発見に応じて、柔軟に計画を修正していくアジャイルなアプローチが取られることが増えています。支援会社と一体となって、トライ&エラーを繰り返しながら最適解を探していきます。

ステップ5:効果測定・内製化支援

プロジェクトが一区切りついたら、その成果を評価し、次のステップにつなげます。

- 効果測定: 戦略策定時に設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、プロジェクトの成果を定量的・定性的に評価します。目標を達成できたか、できなかった場合はその原因は何かを分析します。

- 運用・保守: 導入したシステムやツールが安定稼働するよう、運用・保守フェーズに移行します。このフェーズのサポート内容も契約時に確認しておきましょう。

- 内製化支援: 支援会社からノウハウの移転を受け、徐々に自社メンバーが主体となって運用・改善を行えるようにトレーニングやドキュメント整備を進めます。最終的に自社が自走できる状態を目指すことが、持続的な成長につながります。

DX支援サービスに関するよくある質問

最後に、DX支援サービスの利用を検討している企業からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 中小企業でもDX支援サービスは利用できますか?

A. はい、もちろん利用できます。むしろ、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られている中小企業こそ、DX支援サービスを活用するメリットは大きいと言えます。

大企業のように専門部署や潤沢な予算がない中小企業にとって、外部の専門家の力を借りることは、DXを効率的かつ効果的に進めるための現実的な選択肢です。

最近では、中小企業向けのDX支援に特化したサービスや、月額数万円から利用できる安価な顧問サービスも増えています。また、特定の課題(例:勤怠管理のデジタル化、RPAによる定型業務の自動化など)に絞ってスモールスタートで支援を依頼することも可能です。

まずは無料相談などを活用し、「自社の規模や予算でも支援可能か」「どのようなことから始められるか」を気軽に相談してみることをおすすめします。

Q. 補助金や助成金を活用することはできますか?

A. はい、活用できる可能性が高いです。国や地方自治体は、企業のIT導入やDX推進を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。

代表的なものに、経済産業省・中小企業庁が管轄する「IT導入補助金」があります。これは、中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入する経費の一部を補助する制度で、コンサルティング費用や導入設定費用なども対象になる場合があります。

その他にも、事業再構築補助金や、各都道府県・市区町村が独自に設けている助成金制度など、活用できる制度は多岐にわたります。

支援会社の中には、これらの補助金・助成金の申請サポートを専門に行っている、あるいは提携している社会保険労務士や中小企業診断士を紹介してくれるところも多くあります。どのような制度が利用できるか、申請手続きの支援は可能かといった点も、支援会社を選ぶ際の比較ポイントの一つにすると良いでしょう。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

Q. 相談する前に何を準備しておけばよいですか?

A. 完璧な準備は必要ありませんが、以下の点を事前に整理しておくと、相談がよりスムーズで有意義なものになります。

- 現状の課題や悩み:

- 「何に困っているのか」「どこに問題を感じているのか」を具体的に書き出してみましょう。「残業が多い」「手作業が多くミスが発生する」「顧客情報がバラバラで管理できていない」など、思いつくままで構いません。

- DXによって実現したいこと(目的・ゴール):

- 課題が解決された結果、「どうなっていたいか」という理想の状態をイメージします。「〇〇の業務時間を半分にしたい」「オンラインでの売上を〇%増やしたい」「従業員がもっと創造的な仕事に時間を使えるようにしたい」などです。

- 想定している予算感:

- 現時点で、どのくらいの投資が可能か、大まかな予算感を考えておくと、支援会社も現実的な提案をしやすくなります。明確でなくても、「月額〇〇円くらいまでなら」「総額で〇〇〇万円程度」といった目安があれば十分です。

- 関連資料:

- もしあれば、会社のパンフレット、組織図、業務フロー図、既存のシステム構成図など、自社のことを理解してもらうための資料を用意しておくと、話がより具体的に進みます。

最も重要なのは、「良く見せようとせず、ありのままの課題を正直に話すこと」です。DX支援サービスは、企業の課題を解決するパートナーです。課題が明確であるほど、的確な処方箋(提案)を描くことができます。

まとめ

本記事では、DX支援サービスの基本から、その必要性、具体的な支援内容、メリット・デメリット、費用相場、そして失敗しない選び方まで、網羅的に解説してきました。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業が生き残りをかけて取り組むべき経営課題です。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、自社の力だけで乗り越えるには多くの困難が伴います。

DX支援サービスは、専門的な知見と技術力で企業の変革をサポートし、成功へと導いてくれる強力なパートナーです。 豊富な選択肢の中から自社の課題や目的に最適なパートナーを見つけ出し、共に未来を創造していくことが、これからの時代を勝ち抜くための鍵となります。

この記事を通じて、DX推進の第一歩を踏み出すためのヒントを得られたのであれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、気になる支援会社に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、会社の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。