現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業が競争優位性を維持し、持続的に成長するための不可欠な経営戦略となりました。しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった課題に直面しています。

このような状況で頼りになるのが、企業のDXを専門的な知見と技術でサポートする「DX支援会社」です。DX支援会社は、戦略策定からシステム開発、人材育成まで、DX推進に関わるあらゆるフェーズで企業のパートナーとなります。

この記事では、DX支援とは何かという基本的な内容から、支援会社に依頼できること、利用するメリット・デメリット、費用相場までを網羅的に解説します。さらに、自社に最適な一社を見つけるための選び方のポイントや、具体的なおすすめのDX支援会社20選を徹底比較します。DX推進に活用できる補助金制度についても触れており、これからDXに取り組む企業様、既に取り組んでいるものの課題を感じている企業様にとって、必見の内容です。

この記事を最後まで読むことで、DX支援会社選びに関する不安や疑問を解消し、自社のDXを成功に導くための具体的な第一歩を踏み出すことができるでしょう。

目次

DX支援とは

DX支援とは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で直面する様々な課題に対し、専門的な知識や技術、ノウハウを持つ外部の企業がサポートを提供することです。単にITツールを導入するだけでなく、企業のビジネスモデルや業務プロセスそのものをデジタル技術を活用して変革し、新たな価値を創出することを目的としています。

経済産業省が公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」

この定義からもわかるように、DXは単なるデジタル化(デジタイゼーション)や業務効率化(デジタライゼーション)に留まらず、企業文化の変革までを含む広範な取り組みです。そのため、多くの企業にとって自社のみで完結させることは難しく、専門家の支援が不可欠となっています。DX支援会社は、この複雑で多岐にわたる変革プロセスにおいて、羅針盤のような役割を果たし、企業を成功へと導く重要なパートナーと言えるでしょう。

DX支援会社が注目される背景

近年、DX支援会社の需要が急速に高まっています。その背景には、企業を取り巻く環境の大きな変化と、それに伴う深刻な課題が存在します。

高まるDXの必要性

現代のビジネス環境は、変化のスピードが非常に速く、予測困難な時代(VUCA時代)と言われています。このような状況下で企業が生き残り、成長を続けるためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築しなければなりません。

具体的には、以下のような要因からDXの必要性が高まっています。

- 市場と顧客ニーズの多様化: スマートフォンの普及やSNSの浸透により、顧客の購買行動や価値観は大きく変化しました。顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた体験の提供が求められており、そのためにはデータ活用を前提としたビジネスモデルへの変革が不可欠です。

- グローバルな競争の激化: デジタル技術を活用した新しいサービスやビジネスモデルを持つ国内外のスタートアップ(デジタル・ディスラプター)が次々と登場し、既存の業界地図を塗り替えようとしています。従来のやり方に固執していると、あっという間に競争力を失うリスクがあります。

- 労働人口の減少: 少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの企業にとって深刻な問題です。限られた人材で高い生産性を維持・向上させるためには、RPA(Robotic Process Automation)やAIなどを活用した業務の自動化・効率化が急務となっています。

これらの課題に対応するためには、デジタル技術を前提としたビジネスプロセスの再構築、つまりDXが不可欠であり、多くの企業がその重要性を認識し始めています。

IT人材の不足

DXの必要性を認識していても、推進の担い手となるIT人材が不足しているという問題も深刻です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、DXを推進する人材の「量」について、国内企業の約5割が「不足している」と回答しています。

参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

特に、DX戦略を策定できる「プロダクトマネージャー」や「ビジネスデザイナー」、AIやIoTなどの先端技術を扱える「データサイエンティスト」「AIエンジニア」といった高度な専門性を持つ人材は、採用市場での獲得競争が激しく、中小企業はもちろんのこと、大企業でさえ確保が困難な状況です。

自社で人材を育成するにも時間がかかり、技術の進歩に追いつくことが難しいのが実情です。このような深刻なIT人材不足を補うための現実的な解決策として、外部の専門家集団であるDX支援会社の活用が注目されています。

2025年の崖(既存システムの老朽化)

「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が「DXレポート」で指摘した問題です。多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、長年のカスタマイズの繰り返しにより複雑化・ブラックボックス化し、DX推進の足かせとなっている現状を指します。

このレポートでは、もし企業がこの課題を克服できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。

参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」

レガシーシステムが抱える主な問題点は以下の通りです。

- データ活用の障壁: 事業部ごとにシステムがサイロ化(分断)されており、全社横断的なデータ活用が困難。

- 高い維持・運用コスト: 古い技術で構築されているため、保守運用に多大なコストと人材が必要。

- セキュリティリスクの増大: 最新のセキュリティ対策を適用できず、サイバー攻撃の標的になりやすい。

- 技術的負債の深刻化: システムの内部構造を理解している技術者が退職し、改修や機能追加が困難になる。

これらの問題を解決し、「2025年の崖」を乗り越えるためには、既存システムを刷新し、新しいデジタル技術に対応できる柔軟なIT基盤を再構築する必要があります。しかし、この大規模なシステム刷新は非常に難易度が高く、専門的な知見が不可欠です。そのため、レガシーシステムからの脱却と新たなIT基盤構築を支援するDX支援会社の役割が、ますます重要になっています。

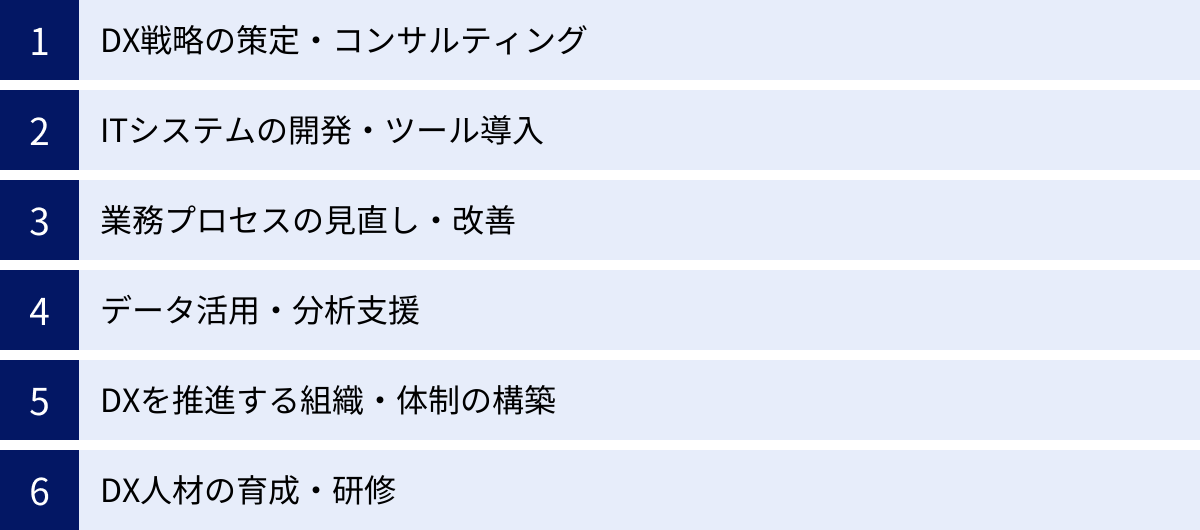

DX支援会社に依頼できること

DX支援会社は、企業のDX推進に関する多岐にわたるサービスを提供しています。その支援範囲は、上流工程の戦略策定から、具体的なシステム開発・導入、さらには組織変革や人材育成といった下流工程までを網羅します。ここでは、DX支援会社に依頼できる代表的なサービス内容を6つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

DX戦略の策定・コンサルティング

DXを成功させるためには、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にし、具体的なロードマップを描くことが最も重要です。DX戦略策定・コンサルティングは、この最も重要な上流工程を支援するサービスです。

多くの企業が「DXを始めたいが、どこから手をつければいいかわからない」「自社の課題が明確になっていない」という悩みを抱えています。DX支援会社は、まず経営層や各部門の担当者へのヒアリングを通じて、企業の現状、経営課題、目指すべき姿を徹底的に分析・可視化します。

その上で、以下のような支援を行います。

- 現状分析(As-Is分析): 業務プロセス、ITシステム、組織文化、市場における立ち位置などを客観的に評価し、強みと弱み、課題を洗い出します。

- あるべき姿(To-Beモデル)の策定: 3〜5年後を見据え、デジタル技術を活用してどのような企業になりたいか、どのような価値を提供したいかというビジョンを具体化します。

- DXテーマの選定と優先順位付け: 抽出された課題と策定したビジョンに基づき、取り組むべきDXテーマ(例:顧客体験の向上、業務効率化、新規事業創出など)を複数立案し、投資対効果や実現可能性を評価して優先順位を決定します。

- ロードマップの作成: 選定したDXテーマを、いつ、誰が、どのように実行していくのかを時系列で示した詳細な実行計画(ロードマップ)を作成します。

専門家による客観的な視点と豊富な知見に基づいたコンサルティングは、DXの方向性を誤らず、全社一丸となって取り組むための強固な土台を築く上で不可欠です。

ITシステムの開発・ツール導入

策定したDX戦略を実行に移すためには、具体的なITシステムやデジタルツールの開発・導入が欠かせません。このフェーズでは、企業の課題解決に最適なテクノロジーを選定し、実装する支援を行います。

DX支援会社は、特定の製品に縛られない中立的な立場で、多種多様な選択肢の中から最適なソリューションを提案できます。

- 要件定義: 「どのような機能が必要か」「どのような課題を解決したいか」を明確にし、システムの仕様を具体的に定義します。現場のユーザーの意見を吸い上げ、使いやすく効果的なシステムを設計することが重要です。

- システム開発・アプリケーション開発: クラウドネイティブなアプリケーションや、業務特化型のカスタムアプリケーションなど、企業のニーズに合わせたシステムをスクラッチで開発します。アジャイル開発などの手法を用いて、迅速な開発と柔軟な仕様変更に対応することも可能です。

- ツール選定・導入支援: SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理システム)、MA(マーケティングオートメーション)、RPA(業務自動化ツール)、ERP(統合基幹業務システム)など、市場に存在する様々なパッケージツールの中から、企業の要件や予算に最も適したものを比較・選定し、導入から定着までを支援します。

- 先端技術の活用: AI(人工知能)による需要予測や画像認識、IoT(モノのインターネット)による設備の予知保全、ブロックチェーンによるトレーサビリティ確保など、最新のデジタル技術を活用したソリューションの企画・開発も行います。

技術的な専門知識が求められるこのフェーズにおいて、経験豊富なDX支援会社のサポートは、プロジェクトの成功確率を大きく高めます。

業務プロセスの見直し・改善

DXは単なるツール導入ではありません。既存の業務プロセスそのものを見直し、デジタル技術の活用を前提とした形に再構築(BPR: Business Process Re-engineering)することが本質です。非効率なアナログ業務をそのままデジタルに置き換えるだけでは、十分な効果は得られません。

DX支援会社は、第三者の客観的な視点で既存の業務フローを分析し、ボトルネックや無駄を特定します。

- 業務プロセスの可視化: 各部署で行われている業務の流れをヒアリングや現場観察を通じて詳細に把握し、フローチャートなどを用いて可視化します。これにより、これまで気づかなかった非効率な作業や属人化している業務が明らかになります。

- 課題の抽出と改善案の策定: 可視化された業務プロセスを分析し、「なぜこの作業が必要なのか」「もっと効率的な方法はないか」を問い直し、具体的な改善案を提案します。例えば、紙の帳票やハンコリレーをワークフローシステムに置き換える、手作業で行っていたデータ入力をRPAで自動化するなどです。

- ペーパーレス化の推進: 契約書や請求書などの電子化、クラウドストレージの活用などを通じて、紙媒体を前提とした業務からの脱却を支援します。これにより、コスト削減や情報共有の迅速化、テレワークの推進などが実現します。

業務プロセスの改善は、従業員の生産性向上に直結するだけでなく、より付加価値の高い創造的な業務に時間を割くための基盤づくりにも繋がります。

データ活用・分析支援

DX時代において、データは「21世紀の石油」とも呼ばれるほど重要な経営資源です。企業内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、そこから得られるインサイト(洞察)を意思決定に活かすことが、競争優位性を確立する鍵となります。

DX支援会社は、データ活用のための基盤構築から高度な分析までを一気通貫でサポートします。

- データ基盤(DWH/データレイク)の構築: 社内に散在する販売データ、顧客データ、Webアクセスログなどのデータを一元的に集約・管理するためのデータウェアハウス(DWH)やデータレイクを、AWSやGoogle Cloudなどのクラウドサービスを活用して構築します。

- BIツールの導入・活用支援: 収集したデータを可視化し、誰もが簡単に分析できるようにするためのBI(Business Intelligence)ツール(例:Tableau, Power BI)の選定・導入を支援します。ダッシュボードの構築や、社員向けの活用トレーニングも行います。

- データ分析・予測モデル構築: データサイエンティストが高度な統計手法や機械学習を用いてデータを分析し、売上予測、顧客の離反予測、需要予測などの予測モデルを構築します。これにより、勘や経験に頼らない、データに基づいた科学的な意思決定が可能になります。

データ活用は専門性が高く、多くの企業が課題を感じる領域です。専門家の力を借りることで、データという宝の山を有効に活用する道筋が見えてきます。

DXを推進する組織・体制の構築

DXは一部の部署だけが進めるものではなく、全社的な取り組みです。DXを継続的に推進していくためには、それに適した組織・体制を構築することが不可欠です。

DX支援会社は、企業の文化や規模に合わせて、最適な組織体制の設計と構築を支援します。

- DX推進部門の立ち上げ支援: 全社のDXを牽引する専門部署の役割や責任範囲(R&R)、必要な人材要件などを定義し、立ち上げをサポートします。

- アジャイル開発体制の導入支援: 変化に迅速に対応するため、企画、開発、運用が一体となって小単位で開発とリリースを繰り返す「アジャイル開発」や「DevOps」といった手法の導入を支援します。

- ガバナンス体制の構築: 全社でDXを推進する上でのルールや評価指標(KPI)、投資判断の基準などを策定し、統制の取れた活動を促すガバナンス体制を構築します。

- チェンジマネジメント: 新しいシステムや業務プロセスの導入に伴う現場の抵抗や混乱を最小限に抑え、変革をスムーズに浸透させるためのコミュニケーションプランの策定や実行を支援します。

組織や体制といった「ソフト面」の変革は、DXの成否を分ける重要な要素であり、コンサルティング会社の知見が特に活きる領域です。

DX人材の育成・研修

DXを外部の支援会社に頼るだけでなく、最終的には自社の力で推進できる状態(内製化)を目指すことが理想です。そのためには、社員一人ひとりのデジタルリテラシー向上と、DXを担う専門人材の育成が欠かせません。

多くのDX支援会社は、企業の持続的な成長をサポートするため、人材育成プログラムも提供しています。

- DXリテラシー研修: 全社員を対象に、DXの基礎知識、デジタル技術の動向、データ活用の重要性などを学ぶ研修を実施し、組織全体の意識改革を促します。

- 専門人材育成プログラム: データサイエンティスト、AIエンジニア、UI/UXデザイナーなど、特定の専門スキルを持つ人材を育成するための体系的な研修プログラムを提供します。OJT(On-the-Job Training)形式で、実際のプロジェクトを通じてスキルを習得する支援も行います。

- リスキリング支援: 既存の業務がデジタル化によって変化する中で、従業員が新しいスキルを習得し、新たな役割に適応するための「リスキリング(学び直し)」を支援します。

DX支援会社と共にプロジェクトを推進する過程で、自社社員がノウハウを吸収し、成長していく。このような伴走型の人材育成は、社内にDXの文化を根付かせる上で非常に有効です。

DX支援会社を利用するメリット

自社だけでDXを進めることには多くの困難が伴います。専門的な知見を持つDX支援会社をパートナーとして迎えることで、企業は多くのメリットを得ることができます。ここでは、DX支援会社を利用する主な3つのメリットについて詳しく解説します。

最新の専門知識やノウハウを活用できる

DXを推進するには、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった先端技術に関する深い知識はもちろん、それらをビジネスにどう結びつけるかという応用力、さらには組織変革やプロジェクトマネジメントのスキルまで、非常に広範な専門性が求められます。これらの知識やノウハウをすべて自社で賄うのは、極めて困難です。

DX支援会社には、各分野の専門家が多数在籍しています。

- 技術の専門家: 特定の技術領域(例:AWS、Salesforce、SAPなど)に精通したエンジニアや、AI・データ分析の専門家であるデータサイエンティストが、技術的な課題を解決します。

- 業界の専門家: 製造、小売、金融など、特定の業界における業務プロセスや商慣習を深く理解したコンサルタントが、業界特有の課題に即した実効性の高い提案を行います。

- 変革の専門家: 組織変革やチェンジマネジメントのプロフェッショナルが、新しい仕組みを導入する際の社内の抵抗を乗り越え、変革をスムーズに浸透させるためのノウハウを提供します。

また、DX支援会社は、日々多くの企業のDXプロジェクトに携わっています。そのため、常に最新の技術トレンドや、他社における成功事例・失敗事例といった生きた情報を豊富に蓄積しています。自社だけで試行錯誤を繰り返すのに比べ、これらの知見を活用することで、より確実かつ効率的にDXを推進できます。特に、前例のない新しい取り組みに挑戦する際には、外部の専門家の知見が成功の確率を大きく引き上げてくれるでしょう。自社にはない「武器」を手に入れることが、DX支援会社を利用する最大のメリットの一つです。

客観的な視点でアドバイスをもらえる

企業が自社内で変革を進めようとすると、様々な「内向きの論理」が障壁となることがあります。

- 既存のやり方への固執: 「今までこのやり方でうまくいってきた」という成功体験が、新しい変化に対する抵抗感を生み出します。

- 部門間の対立(セクショナリズム): 各部門が自部門の利益を優先し、全社最適の視点が欠けてしまうことがあります。例えば、営業部門と製造部門でデータの連携が進まない、といったケースは典型例です。

- 社内の人間関係や忖度: 立場が上の人の意見に反論しづらかったり、過去の経緯から特定のシステムや業務プロセスに手を付けにくかったりする状況です。

このような社内のしがらみは、DXのような全社的な変革を阻む大きな要因となります。

ここに、第三者であるDX支援会社が入ることで、状況は大きく変わります。彼らは社内の利害関係から完全に独立した、フラットで客観的な立場から物事を評価し、本質的な課題を指摘できます。長年の慣習や暗黙のルールにとらわれることなく、「本当にこの業務は必要なのか」「なぜこのシステムを使い続けるのか」といった根本的な問いを投げかけることができます。

経営層にとっては、社内の意見だけでは見えにくかった現場の実態や、部門間に横たわる課題を浮き彫りにする良い機会となります。また、現場の社員にとっては、普段は言いにくい改善提案などを、コンサルタントを通じて経営層に届けることができるかもしれません。

このように、外部の客観的な視点を取り入れることは、組織の現状を正しく認識し、硬直化した思考や組織の壁を打ち破って、真の変革を前進させるための強力な推進力となります。

DX推進のスピードが上がる

DXは、変化の激しい市場で勝ち残るための取り組みであり、スピード感が非常に重要です。競合他社に先んじて新しい価値を提供できなければ、大きな機会損失に繋がりかねません。

もし自社だけでDXを進めようとした場合、以下のような時間的なボトルネックが発生します。

- 人材の採用・育成: DXを推進できる高度なスキルを持つ人材は採用市場で引く手あまたであり、獲得には長い時間と多大なコストがかかります。また、社内で育成するにしても、一人前になるまでには数年の期間を要するのが一般的です。

- 情報収集・技術選定: 無数に存在するITツールや技術の中から、自社の課題に本当にマッチするものを見つけ出すための情報収集や比較検討には、膨大な時間がかかります。

- 試行錯誤: DXには決まった正解がなく、試行錯誤がつきものです。しかし、ノウハウがない状態での手探りの試行錯誤は、多くの遠回りと失敗を生み、プロジェクト全体の遅延に繋がります。

DX支援会社を活用すれば、これらの時間を大幅に短縮できます。必要なスキルを持つプロフェッショナルチームを、プロジェクトの開始と同時に即座に投入できるからです。彼らは既に確立された方法論やフレームワーク、プロジェクト管理手法を持っているため、計画立案から実行までをスムーズかつ迅速に進めることができます。

また、前述の通り、豊富な経験から成功パターンや陥りがちな失敗を熟知しているため、無駄な手戻りを減らし、最短ルートで成果に到達するための道筋を示してくれます。

ビジネスの世界では「時は金なり(Time is Money)」と言われます。DX支援会社への投資は、単なるアウトソーシングコストではなく、市場での競争力を獲得するための「時間を買う」ための戦略的な投資と捉えることができるでしょう。このスピード感こそが、変化の速い現代において決定的な競争優位性を生み出すのです。

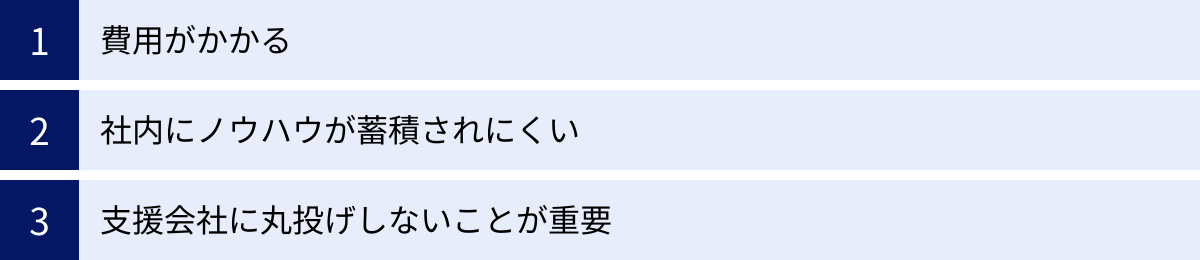

DX支援会社を利用するデメリット・注意点

DX支援会社は強力なパートナーとなり得ますが、その利用にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、外部委託を成功させるための鍵となります。

費用がかかる

最も直接的なデメリットは、当然ながら費用が発生することです。DX支援会社のサービスは専門性が高いため、その対価も決して安価ではありません。特に、戦略コンサルティングや大規模なシステム開発を依頼する場合、その費用は数百万円から数千万円、場合によっては億単位に上ることもあります。

この費用を単なる「コスト」と捉えてしまうと、DXへの投資に躊躇してしまうかもしれません。しかし、重要なのは、その投資によってどれだけの効果(リターン)が得られるかという視点です。例えば、業務効率化によって人件費が年間数百万円削減できる、新たなデジタルサービスによって売上が数千万円増加するなど、具体的な費用対効果(ROI)を算出することが重要です。

DX支援会社を選定する際には、複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することはもちろんですが、安さだけで選ぶのは危険です。「なぜその費用になるのか」という根拠を明確に説明でき、かつ投資に見合う、あるいはそれ以上の価値を提供してくれるパートナーを見極める必要があります。後述する補助金・助成金制度をうまく活用し、初期投資の負担を軽減することも有効な手段の一つです。

社内にノウハウが蓄積されにくい

DX支援会社にプロジェクトを「丸投げ」してしまうと、確かに一時的には課題が解決されるかもしれません。しかし、そのプロセスで得られた知見やスキル、つまり「DXを推進する力」が自社内に蓄積されないという大きな問題が生じます。

契約が終了すれば、支援会社は去っていきます。その結果、次のような事態に陥る可能性があります。

- 依存体質からの脱却不能: 新たな課題が発生するたびに、再び外部に頼らざるを得なくなり、継続的に高額な費用が発生し続ける。

- システムのブラックボックス化: 導入されたシステムの仕組みや運用方法を社内の誰も理解しておらず、小さな修正や改善さえ自社で対応できない。

- 変化への対応力の低下: ビジネス環境の変化に合わせてシステムや業務を柔軟に変えていく力が育たず、企業の競争力が徐々に低下していく。

このような事態を避けるためには、DX支援会社を「下請け業者」ではなく、「知識やスキルを教えてくれる先生」あるいは「共に汗をかくチームメンバー」と位置づけることが重要です。プロジェクトの各フェーズに自社の社員を積極的に参加させ、意思決定の過程や技術的な課題解決のプロセスを共有する。定例会やワークショップを共同で開催し、支援会社が持つノウハウを意図的に吸収していく姿勢が求められます。最終的なゴールは、支援会社がいなくても自走できる組織になることである、という意識を常に持つことが不可欠です。

支援会社に丸投げしないことが重要

前述の「ノウハウが蓄積されにくい」という問題とも密接に関連しますが、DXプロジェクトにおける最大の失敗要因の一つが、「支援会社に任せておけば、うまくやってくれるだろう」という丸投げの姿勢です。

DXは、企業の経営そのものを変革する取り組みです。外部の支援会社はあくまで「支援者」であり、変革の「主体」はあくまでも企業自身でなければなりません。主体性が欠如したままプロジェクトを進めると、以下のような問題が発生します。

- 目的と手段の逆転: 「AIを導入すること」や「システムを刷新すること」が目的化してしまい、本来解決すべきであった経営課題が忘れ去られてしまう。

- 現場の実態と乖離したソリューション: 現場の意見が十分に反映されず、導入されたシステムが「使いにくい」「業務に合わない」といった理由で、全く利用されない「お飾り」になってしまう。

- 当事者意識の欠如: プロジェクトが「他人事」となり、社員の協力が得られず、変革への抵抗勢力が生まれる。

このような失敗を避けるために、企業側が徹底すべきことは以下の通りです。

- 経営トップの強いコミットメント: 経営者がDXを「自分事」として捉え、その重要性やビジョンを社内に繰り返し発信し、自らプロジェクトを牽引する姿勢を示す。

- 明確な目的・ゴールの共有: 「なぜDXを行うのか」「DXによって何を実現したいのか」という目的を、支援会社と自社の関係者全員で明確に共有し、常に立ち返るべき指針とする。

- 主体的なプロジェクトへの関与: 支援会社からの提案を鵜呑みにするのではなく、自社の状況を踏まえて「本当にそれは最適か」「もっと良い方法はないか」を主体的に考え、議論する。

結局のところ、DXの成否は、支援会社の能力だけでなく、依頼する企業側の姿勢や覚悟に大きく左右されます。DX支援会社は強力なアクセルとなり得ますが、ハンドルを握り、進むべき方向を決めるのは、まぎれもなく企業自身なのです。

DX支援会社の費用相場

DX支援を依頼する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。費用は、依頼する内容、プロジェクトの規模、期間、そして契約形態によって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を「契約形態別」と「依頼内容別」に分けて解説します。ただし、これらはあくまで目安であり、具体的な金額は個別の見積もりによって決定されることを念頭に置いてください。

契約形態別の費用相場

DX支援会社との契約形態は、大きく「プロジェクト型」と「顧問契約型」の2種類に分けられます。

| 契約形態 | 費用相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| プロジェクト型 | 300万円~数千万円以上 | システム開発や業務改善など、特定の目的と期間が定められたプロジェクトに対して一括で契約する形態。要件が明確な場合に適している。 |

| 顧問契約型(月額) | 30万円~200万円/月 | 継続的にアドバイスやサポートを受けるための契約形態。戦略策定やDX推進室の立ち上げ支援など、長期的な伴走が必要な場合に適している。 |

プロジェクト型

プロジェクト型は、「特定のシステムを開発する」「3ヶ月で業務プロセスの見直しを行う」といったように、ゴールと期間が明確に決まっている案件で採用される契約形態です。

- 費用相場: プロジェクトの規模や難易度によりますが、小規模なもので300万円~1,000万円、中~大規模なシステム開発になると数千万円から1億円以上になることも珍しくありません。費用は、投入されるコンサルタントやエンジニアの人数と単価、開発期間(人月)を基に算出されるのが一般的です。

- メリット: 成果物と費用が明確なため、予算計画が立てやすい点が挙げられます。

- デメリット: 契約時に定めた要件から変更が生じた場合、追加費用が発生することがあります。変化の速いDXプロジェクトでは、当初の想定通りに進まないことも多いため、柔軟な対応が可能か事前に確認が必要です。

- 向いているケース:

- Webサイトやアプリケーションの構築

- 特定の業務システムの導入(CRM、SFAなど)

- 特定の業務プロセスのBPR(業務改革)

顧問契約型(月額)

顧問契約型(レベニューシェア型やタイムチャージ型とも呼ばれる)は、月額固定料金で、一定の稼働時間や役割の範囲内で継続的な支援を受ける契約形態です。

- 費用相場: 月額30万円~200万円程度が一般的です。支援内容(戦略アドバイスのみか、実務支援も含むか)や、担当するコンサルタントの役職(シニアコンサルタント、マネージャーなど)によって金額が変動します。週1回の定例会と随時相談で月額50万円、DX推進室のメンバーとして週2~3日稼働してもらう場合は月額100万円~、といったイメージです。

- メリット: 長期的な視点で企業の内部事情を深く理解した上で、状況に応じた柔軟なアドバイスや支援を受けられます。プロジェクトの進捗に合わせて、相談内容を柔軟に変更できるのも利点です。

- デメリット: 具体的な成果物がない場合もあり、費用対効果が見えにくいと感じることがあります。支援内容やゴールを定期的に確認し、両者で共有することが重要です。

- 向いているケース:

- DX戦略の策定やロードマップの作成

- DX推進部門の立ち上げ、運営支援

- 複数のプロジェクトを俯瞰するPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)支援

- 経営層への定期的なアドバイザリー

依頼内容別の費用相場

次に、依頼する業務内容によって費用がどう変わるかを見ていきましょう。

| 依頼内容 | 費用相場(目安) | 概要 |

|---|---|---|

| コンサルティング | 月額50万円~ / プロジェクト型で300万円~ | 現状分析、課題抽出、戦略策定、ロードマップ作成など、DXの上流工程を支援。 |

| システム開発・実装 | 500万円~数億円 | 業務システムやアプリケーションの開発、各種ITツールの導入・設定など。規模と複雑性に大きく依存。 |

| 人材育成 | 1研修あたり数十万円~数百万円 | DXリテラシー研修や専門人材育成プログラムの提供。内容や期間、参加人数によって変動。 |

コンサルティングの場合

DXの方向性を定める、最も重要な上流工程です。

- 費用相場:

- 顧問契約型: 月額50万円~300万円。週次ミーティングでの壁打ち相手やアドバイスが中心であれば50万円前後から、戦略策定のために複数のコンサルタントが深く関与する場合は月額200万円以上になることもあります。

- プロジェクト型: 300万円~2,000万円。3ヶ月程度の短期間で現状分析からロードマップ策定までを行うプロジェクトの場合、この価格帯に収まることが多いです。

- ポイント: コンサルティングの価値は、最終的に提出される報告書の質だけでなく、策定プロセスを通じて自社の課題がどれだけ明確になり、社内の意識が統一されたかで測るべきです。担当コンサルタントとの相性も重要になります。

システム開発・実装の場合

DX戦略を具現化するフェーズです。費用は最も変動が大きくなります。

- 費用相場: 500万円~数億円規模。

- 小規模開発(例:特定の業務を効率化する小ツール、簡易なWebアプリ): 500万円~1,500万円

- 中規模開発(例:CRM/SFAの導入・カスタマイズ、基幹システムとの連携を含む業務システム): 1,500万円~5,000万円

- 大規模開発(例:全社的な基幹システムの刷新、スクラッチでのプラットフォーム開発): 5,000万円~数億円以上

- ポイント: 費用を左右する最大の要因は「人月」、つまり開発に必要なエンジニアの人数と期間です。要件が複雑になればなるほど、人月は増加します。初期段階で要件を詰めすぎず、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)からスモールスタートし、段階的に機能を追加していくアジャイル開発のアプローチを取ることで、初期投資を抑え、リスクを低減できます。

人材育成の場合

社内にDXの担い手を育てるための投資です。

- 費用相場: 1研修あたり数十万円~数百万円。

- 半日~1日のスポット研修(例:全社員向けDXリテラシー研修): 30万円~100万円程度(講師料+教材費)。参加人数によって変動します。

- 数ヶ月間の体系的プログラム(例:データサイエンティスト育成コース): 1人あたり50万円~200万円程度。e-ラーニングと集合研修、演習などを組み合わせたものが多くなります。

- ポイント: 研修は実施して終わりではなく、学んだことをいかに実務に活かせるかが重要です。実際の業務課題をテーマにした演習(PBL: Project-Based Learning)を取り入れるなど、実践的なプログラムを提供してくれる会社を選ぶと良いでしょう。

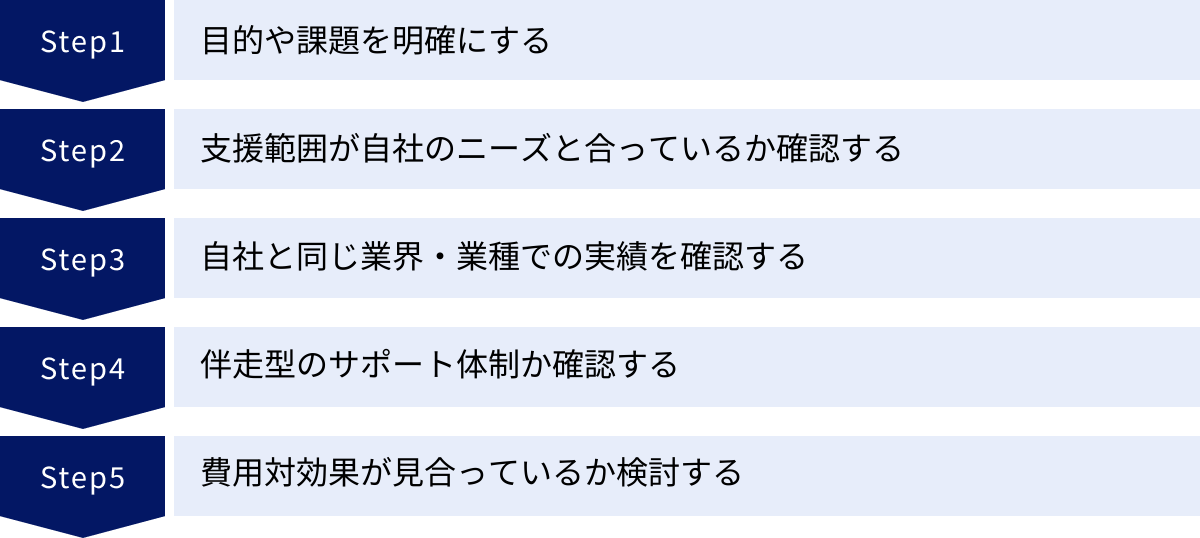

DX支援会社の選び方で失敗しない5つのポイント

数多くのDX支援会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、DXプロジェクトの成否を分ける重要なプロセスです。ここでは、会社選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

① 目的や課題を明確にする

DX支援会社に相談する前に、まず「自社がDXによって何を成し遂げたいのか」という目的と、その達成を阻んでいる「現状の課題は何か」を可能な限り明確にしておくことが出発点となります。

目的や課題が曖昧なまま支援会社に相談すると、以下のような問題が生じがちです。

- 支援会社側も的確な提案ができず、一般的なソリューションの紹介に終始してしまう。

- 支援会社の言う通りに進めてしまい、本来の目的からずれたプロジェクトになってしまう。

- 複数の支援会社を比較検討する際の、明確な評価基準が持てない。

もちろん、専門家でないため完璧な分析は難しいかもしれません。しかし、例えば以下のようなレベルで言語化を試みることが重要です。

- 悪い例: 「とにかくDXがしたい」「何か新しいことを始めたい」

- 良い例:

- 「紙とFAXで行っている受発注業務をデジタル化し、作業時間を50%削減するとともに、入力ミスをゼロにしたい」

- 「営業担当者の勘と経験に頼った営業活動から脱却し、顧客データを分析して、成約確度の高い見込み客リストを自動で作成できるようにしたい」

- 「熟練技術者のノウハウが若手に継承されず、品質が不安定になっている。作業手順を動画でマニュアル化し、IoTセンサーで異常を検知する仕組みを導入したい」

このように、具体的なシーンや数値を交えて目的・課題を整理しておくことで、支援会社とのコミュニケーションが円滑になり、より精度の高い提案を引き出すことができます。このプロセス自体が、DXの第一歩なのです。

② 支援範囲が自社のニーズと合っているか確認する

DX支援会社と一口に言っても、その得意領域や支援の範囲は様々です。自社の状況や求めるサポートのレベルに合わせて、適切なタイプの会社を選ぶ必要があります。

- 戦略コンサルティング特化型: 経営戦略と結びついたDXの全体構想やロードマップ策定を得意とします。DXの方向性が全く定まっていない、経営レベルでの課題整理から始めたい場合に適しています。ただし、具体的なシステム開発や実装は行わない(あるいは別会社と連携する)ケースが多いです。

- システム開発・実装特化型(SIer/開発会社): 要件定義に基づいた具体的なシステムの設計、開発、導入を得意とします。作りたいものが明確に決まっている場合に頼りになります。一方で、戦略策定などの上流工程は専門外の場合もあります。

- 一気通貫型(総合コンサル/大手SIerなど): 戦略策定からシステム開発、運用・保守、さらには組織変革や人材育成まで、DXに関わる全プロセスをワンストップで支援できます。大規模な変革プロジェクトに適していますが、その分費用も高額になる傾向があります。

- 特定領域特化型: 「AI開発」「データ分析基盤構築」「CRM導入」「UI/UXデザイン」など、特定の技術やソリューションに特化した専門家集団です。解決したい課題が非常に明確で、高度な専門性を求める場合に最適です。

自社が今、どのフェーズにいて、どのような支援を最も必要としているのかを見極めましょう。「戦略から一緒に考えてほしい」のか、「とにかくこのシステムを作ってほしい」のか、「AIの専門家の意見が聞きたい」のか。ニーズと支援会社の提供価値が一致しているかを確認することが、ミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

③ 自社と同じ業界・業種での実績を確認する

DXの課題や成功のポイントは、業界・業種によって大きく異なります。例えば、製造業であればサプライチェーンや生産ラインの効率化、小売業であれば顧客体験の向上や需要予測、金融業であればセキュリティや法規制への対応が重要なテーマとなります。

そのため、自社が属する業界・業種における支援実績が豊富な会社を選ぶことは非常に重要です。

- 業界特有の課題への深い理解: 業界知識が豊富なコンサルタントであれば、専門用語や商慣習、業界構造をいちから説明する必要がなく、スムーズに本質的な議論に入ることができます。

- 実効性の高い提案: 他の同業他社を支援した経験から得られた知見に基づき、絵に描いた餅ではない、現実的で効果の高い解決策を提案してくれる可能性が高まります。

- 豊富な事例の活用: 守秘義務の範囲内で、同業他社の成功事例や失敗事例を参考にしながら、自社に最適なアプローチを検討できます。

会社のウェブサイトで公開されている事例を確認するだけでなく、商談の際に「弊社の業界で、どのような課題を持つ企業を、どのように支援したか」という具体的な実績を詳しくヒアリングしてみましょう。その回答の具体性や深さから、その会社の知見レベルを推し量ることができます。

④ 伴走型のサポート体制か確認する

前述の通り、DXは支援会社に「丸投げ」して成功するものではありません。自社の社員と支援会社のメンバーが一体となって、共に考え、共に汗をかく「伴走型」の体制を築けるかどうかが成功の鍵を握ります。

単に成果物を納品して終わり、という関係性ではなく、以下のような姿勢を持つ会社かどうかを見極めましょう。

- 丁寧なコミュニケーション: 定期的なミーティングはもちろん、日々の細かな疑問や相談にも迅速かつ丁寧に対応してくれるか。チャットツールなどを活用し、気軽にコミュニケーションが取れる体制が望ましいです。

- ノウハウの移転への意欲: プロジェクトを進める中で、彼らが持つ知識やスキルを積極的に自社側に共有し、自社の人材が成長できるような働きかけ(勉強会の開催、ドキュメントの整備など)をしてくれるか。

- 柔軟な対応力: プロジェクト進行中に発生する予期せぬ問題や仕様変更に対して、杓子定規な対応ではなく、共に解決策を模索してくれる柔軟な姿勢があるか。

- 「自分事」として捉える姿勢: プロジェクトの成功を、自社の成功として「自分事」として捉え、熱意を持って取り組んでくれるか。

これらの点は、提案書やウェブサイトだけでは判断が難しい部分です。実際に担当者と会い、ディスカッションを重ねる中で、信頼できるパートナーとして長期的な関係を築いていけそうか、その「人」や「カルチャー」をしっかりと見極めることが大切です。

⑤ 費用対効果が見合っているか検討する

費用は会社選定における重要な要素ですが、単純な金額の安さだけで判断するのは危険です。「支払う費用に対して、どれだけの価値(リターン)が期待できるか」という費用対効果(ROI)の視点で総合的に検討することが不可欠です。

例えば、A社は1,000万円、B社は1,500万円の見積もりだったとします。一見するとA社の方が魅力的に見えますが、もしB社の提案が、より大きな業務削減効果や売上向上に繋がり、結果として2,000万円以上のリターンを生むのであれば、B社を選ぶ方が賢明な投資と言えます。

費用対効果を検討する際には、以下の点をチェックしましょう。

- 見積もりの透明性: 「コンサルティング一式」のような曖昧な項目ではなく、「どの役割の担当者が、何時間、どのような作業を行うのか」といった内訳が明確に示されているか。費用の根拠を丁寧に説明してくれる会社は信頼できます。

- 効果の試算: 支援会社が提案するソリューションによって、どのような効果(定量的効果:コスト削減額、売上向上額など / 定性的効果:顧客満足度向上、従業員エンゲージメント向上など)が、どのくらいの期間で期待できるのか、具体的な試算を提示してもらいます。

- リスクの説明: 提案内容のメリットだけでなく、潜在的なリスクやデメリットについても誠実に説明してくれるか。良いことばかりを並べる会社には注意が必要です。

複数の会社から提案と見積もりを取り、それぞれの提案内容、サポート体制、そして期待される効果を多角的に比較し、自社にとって最も価値の高い投資となるパートナーはどこか、という視点で最終的な判断を下しましょう。

【2024年最新】おすすめのDX支援会社20選

ここでは、2024年最新情報に基づき、様々な強みを持つおすすめのDX支援会社を20社紹介します。各社の公式サイトを参照し、特徴や得意領域をまとめています。自社の目的や課題に合った会社を見つけるための参考にしてください。

(以下に記載する情報は、各社の公式サイトで公開されている情報を基に作成しています。)

① 株式会社アイディオット

データとAI技術を核としたDX支援に強みを持つ企業です。データプラットフォームの提供からデータ分析、AIモデル開発までを一気通貫でサポートします。特に、位置情報データや気象データなど、多様なデータを活用したビジネス創出を得意としています。

参照:株式会社アイディオット 公式サイト

② 株式会社STANDARD

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」をミッションに掲げ、AIを中心としたDX人材育成プログラムとコンサルティングサービスを提供しています。エンジニアからビジネスパーソンまで、幅広い層に向けた実践的な教育コンテンツに定評があります。

参照:株式会社STANDARD 公式サイト

③ 株式会社モンスターラボ

世界各国の拠点にいる多様な人材(エンジニア、デザイナーなど)を活用し、デジタルプロダクト開発を強みとする企業です。戦略策定からUI/UXデザイン、開発、グロースまでをワンストップで提供する伴走型支援が特徴です。

参照:株式会社モンスターラボ 公式サイト

④ テックファーム株式会社

独立系のITコンサルティング&サービス企業として、幅広い業種のクライアントに対し、コンサルティングからシステム開発、保守・運用までを提供しています。特に、モバイルアプリケーション開発や業務システム構築で豊富な実績を持ちます。

参照:テックファーム株式会社 公式サイト

⑤ 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンク・システムインテグレーターの一つです。コンサルティングサービスとITソリューションを融合させ、未来予測に基づく戦略提言から大規模な社会・産業インフラシステムの構築まで、幅広い領域で企業のDXを支援しています。

参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト

⑥ 株式会社シグマクシス

ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、プロジェクトマネジメントを主軸に、企業の価値創造を支援します。多様な専門性を持つプロフェッショナルが協働し、戦略策定から実行、定着化までを伴走するのが特徴です。

参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス 公式サイト

⑦ 株式会社日立コンサルティング

日立グループのコンサルティングファームとして、製造、エネルギー、金融、社会インフラなど、幅広い産業分野での知見を活かしたDX支援を展開しています。日立グループの技術力と連携し、社会課題解決にも貢献しています。

参照:株式会社日立コンサルティング 公式サイト

⑧ フューチャーアーキテクト株式会社

テクノロジーを武器とするITコンサルティング企業です。戦略から実装までを一貫して手掛け、特に金融、流通、物流業界に強みを持ちます。テクノロジーありきの提案ではなく、顧客のビジネスを成功させることを最優先する姿勢が特徴です。

参照:フューチャーアーキテクト株式会社 公式サイト

⑨ 株式会社NTTデータ

NTTグループの中核をなす、国内最大手のシステムインテグレーターです。金融機関や官公庁などの大規模・ミッションクリティカルなシステムの構築で培った技術力と信頼性を基に、グローバルで企業のDXを推進しています。

参照:株式会社NTTデータグループ 公式サイト

⑩ アクセンチュア株式会社

世界最大級の総合コンサルティング企業です。「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域で、企業の変革をエンドツーエンドで支援します。グローバルな知見と先進技術の活用が強みです。

参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト

⑪ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界4大コンサルティングファーム(BIG4)の一角、デロイト トーマツ グループのコンサルティング部門です。経営戦略、M&A、テクノロジー、リスク管理など、多岐にわたる専門領域で、業界横断的なインサイトを提供し、企業の変革を支援します。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト

⑫ PwCコンサルティング合同会社

世界4大コンサルティングファーム(BIG4)の一角、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。経営戦略の策定から実行までを総合的に支援し、特にM&Aや事業再生、テクノロジー導入において高い専門性を発揮します。

参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト

⑬ 株式会社アビームコンサルティング

日本発、アジアを基点とするグローバルコンサルティングファームです。日本企業の特性や文化を深く理解した上で、リアリティのある変革を推進することに強みを持ちます。製造、流通、金融、公共など幅広い業界に実績があります。

参照:株式会社アビームコンサルティング 公式サイト

⑭ 株式会社X-HACK

中小・中堅企業に特化したハンズオン型のDX支援を提供しています。高額になりがちなコンサルティングを、より利用しやすい価格帯で提供し、現場に入り込んで課題解決を支援するスタイルが特徴です。

参照:株式会社X-HACK 公式サイト

⑮ パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

人材サービス大手のパーソルグループの一員として、業務プロセスのコンサルティングやアウトソーシング、システムソリューションを提供しています。特にRPA導入支援やセールス領域のDXに強みを持ちます。

参照:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 公式サイト

⑯ 株式会社Sun Asterisk

「本気で課題に挑戦する人と事業を増やす」をビジョンに、スタートアップスタジオ型の事業創造支援を行っています。アイデア創出からサービス開発、グロースまで、事業創造のあらゆるフェーズでクリエイティブとエンジニアリングの力で伴走します。

参照:株式会社Sun Asterisk 公式サイト

⑰ 株式会社GeNEE

Webサイト制作やWebマーケティングを軸に、企業のデジタル領域における課題解決を支援します。UI/UXデザインやSEO対策、広告運用などを通じて、顧客接点の最適化やリード獲得に貢献します。

参照:株式会社GeNEE 公式サイト

⑱ 株式会社wevnal

BX(ブランドエクスペリエンス)を軸としたチャットボットAI事業を展開しています。顧客とのコミュニケーションを最適化するソリューションを提供し、顧客エンゲージメントの向上やマーケティング活動の効率化を支援します。

参照:株式会社wevnal 公式サイト

⑲ 株式会社セルリア

中小企業に特化した伴走型のDXコンサルティングを提供しています。「できるまで伴走」をコンセプトに、ITツールの選定・導入から業務改善、人材育成まで、現場に寄り添った手厚いサポートが特徴です。

参照:株式会社セルリア 公式サイト

⑳ 株式会社デジタリフト

デジタル広告運用を起点に、CDP(顧客データ基盤)の構築やBIツールの導入など、企業のデータ活用を支援するトレーディングデスク事業を展開しています。データに基づいたマーケティング戦略の立案・実行に強みを持ちます。

参照:株式会社デジタリフト 公式サイト

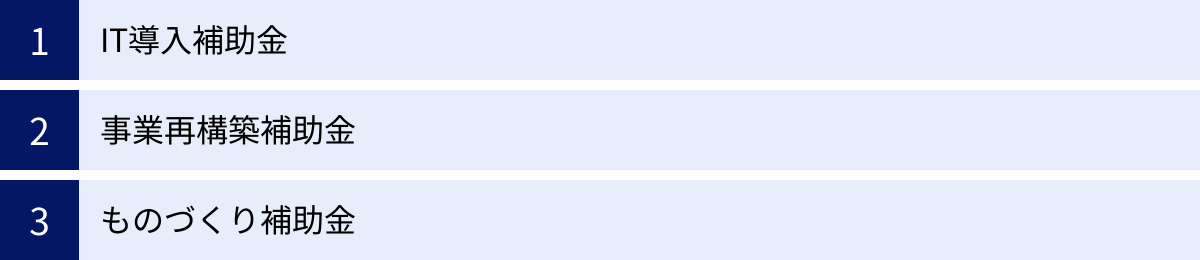

DX推進で活用できる補助金・助成金

DX推進には一定の投資が必要ですが、国や地方自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、企業の負担を大幅に軽減できます。ここでは、代表的な3つの補助金制度について、その概要とポイントを解説します。

※補助金の情報は頻繁に更新されます。申請を検討する際は、必ず各制度の公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

IT導入補助金

中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。DXの第一歩として、比較的活用しやすい補助金と言えます。

- 目的: 労働生産性の向上

- 対象者: 中小企業・小規模事業者など

- 対象経費:

- ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)

- 導入関連経費(コンサルティング、導入設定、マニュアル作成など)

- ハードウェア購入費(PC、タブレット、レジなど ※対象となる枠や条件あり)

- 補助率・上限額: 申請する「枠」(通常枠、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠など)によって異なります。

- 例として通常枠では、補助率1/2以内、補助額は5万円~450万円以下の範囲で機能要件によって段階的に設定されています。

- ポイント:

- 補助金の対象となるITツールは、事務局に登録されたものに限られます。

- 申請は、IT導入支援事業者と共同で作成・提出する必要があります。まずは支援事業者を探し、相談することから始めます。

- 参照: IT導入補助金2024 公式サイト

事業再構築補助金

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援する制度です。単なる業務効率化に留まらず、新分野展開、業態転換、事業・業種転換など、ビジネスモデルの変革を伴うような大規模なDX投資に適しています。

- 目的: 中小企業等の事業再構築の促進

- 対象者: 一定の要件(売上高減少要件など)を満たす中小企業等

- 対象経費: 建物費、機械装置・システム構築費(リース料も含む)、技術導入費、専門家経費(コンサルティング費用など)、広告宣伝・販売促進費など、幅広い経費が対象となります。

- 補助率・上限額: 申請する「枠」(成長枠、グリーン成長枠、産業構造転換枠など)や従業員規模によって大きく異なります。補助額は最大で数千万円から1億円以上と、非常に大型の補助金です。

- ポイント:

- 申請には、認定経営革新等支援機関と共同で作成した詳細な「事業計画書」の提出が必須です。

- 「事業再構築指針」に沿った取り組みであることが求められ、採択のハードルは低くありません。専門家の支援を受けながら計画を練り上げることが重要です。

- 参照: 事業再構築補助金 公式サイト(中小企業庁)

ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者等が取り組む、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する制度です。正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

- 目的: 生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善

- 対象者: 中小企業・小規模事業者など

- 対象経費: 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費など。

- 補助率・上限額: 申請する「枠」(通常枠、省力化(オーダーメイド)枠、製品・サービス高付加価値化枠など)によって異なります。補助上限額は750万円~最大1億円と幅広く設定されています。

- ポイント:

- 「革新性」が重視されるため、単なる設備の買い替えではなく、新たな価値を生み出す取り組みであることが求められます。

- 例えば、IoTやAIを活用した生産管理システムの導入や、3Dプリンターを用いた試作品開発などが対象となり得ます。DXに関連する設備投資やシステム構築に幅広く活用できます。

- 参照: ものづくり補助金総合サイト

これらの補助金を活用することで、DX推進のハードルを大きく下げることができます。自社の取り組みがどの補助金の対象になり得るか、DX支援会社や中小企業診断士などの専門家に相談してみることをお勧めします。

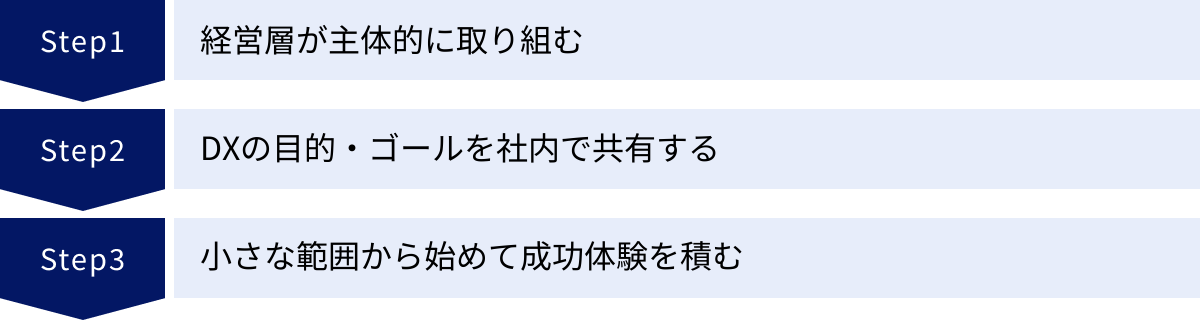

DX支援を成功させるためのポイント

最適なDX支援会社を選び、潤沢な予算を確保したとしても、それだけでDXが成功するわけではありません。プロジェクトを成功に導くためには、依頼主である企業側の姿勢や取り組み方が極めて重要になります。ここでは、DX支援を成功させるための3つの重要なポイントを解説します。

経営層が主体的に取り組む

DXは、特定の部署だけで完結するITプロジェクトではありません。業務プロセス、組織構造、そして企業文化にまで踏み込む全社的な「経営改革」です。そのため、現場レベルの担当者任せにしていては、決して成功しません。

経営層、特に社長やCEOがDXの最高責任者であるという強い自覚を持ち、主体的にプロジェクトを牽引することが不可欠です。

- 明確なビジョンの提示: 「なぜ我が社はDXに取り組むのか」「DXを通じてどのような未来を実現したいのか」というビジョンを、経営層自身の言葉で、情熱を持って社内外に繰り返し発信する必要があります。このビジョンが、プロジェクトが困難に直面した際の立ち返るべき北極星となります。

- 全社的な協力体制の構築: DXは、部門間の連携が必須です。サイロ化された組織の壁を取り払い、全社が同じ目標に向かって協力できる体制を築くためには、経営層のトップダウンでのリーダーシップが不可欠です。必要な予算や人材といったリソースを確保し、DX推進を最優先課題として位置づける姿勢を示すことが重要です。

- 迅速な意思決定: DXプロジェクトでは、予期せぬ問題や仕様変更が頻繁に発生します。その都度、現場の判断だけでは決められない重要な意思決定が求められます。経営層がプロジェクトの進捗を常に把握し、必要な場面で迅速かつ的確な判断を下すことで、プロジェクトの停滞を防ぎ、スピード感を維持できます。

経営層のコミットメントがなければ、DXは「掛け声」だけで終わってしまいます。経営層の本気度こそが、DX成功の最大のエンジンなのです。

DXの目的・ゴールを社内で共有する

経営層がどれだけ素晴らしいビジョンを掲げても、それが現場の社員一人ひとりにまで浸透し、共感を得られなければ、変革は進みません。新しいシステムや業務プロセスの導入は、現場の社員にとって一時的に負担が増えたり、慣れ親しんだやり方を変えなければならなかったりするため、抵抗感が生まれるのは自然なことです。

この抵抗感を乗り越え、全社一丸となってDXを推進するためには、「何のためにこれを行うのか」という目的と、「達成すればどのようなメリットがあるのか」というゴールを、社内のあらゆる階層で丁寧に共有し、納得感(腹落ち感)を醸成することが重要です。

- 自分事化の促進: 「会社のため」という漠然とした目的だけでなく、「このシステムを導入すれば、毎日の面倒な手入力作業がなくなり、もっと創造的な仕事に時間を使えるようになる」「データ分析によって、お客様にもっと喜ばれる提案ができるようになる」といったように、社員一人ひとりの業務にどのような良い影響があるのかを具体的に伝えることで、「自分事」として捉えてもらいやすくなります。

- 透明性の確保: プロジェクトの進捗状況や、課題、意思決定のプロセスなどを、可能な限りオープンに共有します。「知らないうちに話が進んでいた」という状況は、不信感や疎外感を生み出します。定期的な社内説明会の開催や、社内報、チャットツールなどを活用した情報発信が有効です。

- 双方向のコミュニケーション: 一方的な情報発信だけでなく、現場からの意見や不安を吸い上げる場を設けることも重要です。ワークショップやアンケートを実施し、現場の声をプロジェクトに反映させることで、当事者意識を高め、より実用的で効果的なDXに繋がります。

全社員が同じ方向を向き、「やらされ感」ではなく「自分たちで会社を良くしていく」という意識を持つことが、DXという長い道のりを走り抜くための強力な推進力となります。

小さな範囲から始めて成功体験を積む

最初から全社規模での大規模なDXプロジェクトに挑むのは、非常にリスクが高いアプローチです。要件が複雑化しすぎて計画が頓挫したり、現場の混乱を招いて失敗に終わったりする可能性が高まります。

そこでおすすめなのが、「スモールスタート」のアプローチです。まずは、影響範囲が限定的で、かつ成果が出やすい領域を選び、小さなプロジェクトから始めてみましょう。

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施: 本格導入の前に、特定の部署や特定の業務に限定して、新しい技術やソリューションを試験的に導入し、その効果や実現可能性を検証します。例えば、「営業部の一部チームでSFAを試験導入してみる」「工場の特定のラインでIoTセンサーを設置してみる」といった形です。

- 成功体験の創出と共有: 小さなプロジェクトでも、明確な成果(例:作業時間が30%削減された、不良品検知率が10%向上した)が出れば、それは貴重な「成功体験」となります。この成功体験を社内で大々的に共有することで、「DXは本当に効果があるんだ」「自分たちの部署でもやってみたい」というポジティブな機運が醸成されます。

- 学習と改善のサイクル: スモールスタートで得られた知見や反省点は、次のプロジェクトに活かすことができます。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを小さく、速く回していくことで、組織全体のDX推進能力が着実に向上していきます。

小さな成功を積み重ね、それを横展開していくことが、結果的に全社的なDXを成功させるための最も確実で、近道となるアプローチです。焦らず、着実に一歩ずつ前進していく姿勢が大切です。

まとめ

本記事では、DX支援会社の役割から、依頼できること、費用相場、そして自社に最適なパートナーを見つけるための選び方まで、網羅的に解説しました。

DXはもはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって、持続的な成長と競争力強化のために避けては通れない経営課題です。しかし、その道のりは平坦ではなく、専門知識の不足、人材の不在、既存システムの壁など、多くの障壁が立ちはだかります。

このような状況において、DX支援会社は、専門的な知見と豊富な経験で企業を導き、変革の道のりを共に歩んでくれる強力なパートナーとなり得ます。彼らの力を借りることで、自社だけでは見えなかった課題を発見し、最新のテクノロジーを活用した最適な解決策を見つけ出し、何よりもDX推進のスピードを格段に加速させることができます。

ただし、支援会社の選定は慎重に行わなければなりません。重要なのは、以下のポイントを常に意識することです。

- 自社の目的・課題を明確にする

- 支援範囲がニーズと合っているか確認する

- 自社業界での実績を確認する

- 伴走型のサポート体制か見極める

- 費用対効果を総合的に判断する

そして最も大切なのは、支援会社に丸投げせず、企業自身がDXの主体であるという強い意志を持つことです。経営層が先頭に立ち、DXの目的を全社で共有し、小さな成功体験を積み重ねていく。この主体的な姿勢があってこそ、外部の支援は最大限の効果を発揮します。

この記事が、貴社のDX推進における一助となり、成功への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは自社の現状を見つめ直し、どこに課題があるのかを整理することから始めてみましょう。