現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の競争力を維持し、成長を加速させるために不可欠な要素となっています。しかし、多くの中小企業にとって、DX推進には資金やノウハウ、人材といった課題が伴います。こうした課題を解決する一助となるのが、国や地方自治体が提供する「補助金」や「助成金」です。

本記事では、2024年最新情報に基づき、DX推進に活用できる主要な補助金・助成金を20種類厳選してご紹介します。補助金と助成金の違いといった基本的な知識から、具体的な制度の概要、申請のフロー、そして採択されるための注意点まで、網羅的に解説します。自社のDXを加速させるための最適な支援制度を見つけ、事業成長の糧としてください。

目次

DX推進で補助金や助成金が注目される背景

近年、あらゆる業界で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が聞かれるようになり、多くの企業がその推進に力を入れています。それに伴い、国や地方自治体が提供するDX関連の補助金・助成金への注目度も急速に高まっています。なぜ今、これほどまでにDXと、それを支援する公的制度が重要視されているのでしょうか。その背景には、日本企業、特に中小企業が直面する構造的な課題と、変化する社会経済状況への対応の必要性があります。

まず、日本経済の持続的な成長のためには、労働生産性の向上が不可欠であるという点が挙げられます。少子高齢化による労働力人口の減少は深刻な問題であり、限られた人材でこれまで以上の成果を出すことが求められています。DXは、AIやIoT、クラウドサービスなどのデジタル技術を活用して、業務プロセスを自動化・効率化し、従業員一人ひとりの生産性を高めるための強力な手段です。例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力や定型的な事務作業をRPA(Robotic Process Automation)で自動化したり、SFA(営業支援システム)を導入して営業活動の質を高めたりすることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

しかし、多くの中小企業にとってDX推進は容易ではありません。独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によれば、中小企業がDXに取り組む上での課題として「人材不足」や「資金不足」、「ノウハウの欠如」が上位に挙げられています。最新のITツールを導入するには初期投資が必要ですし、それを使いこなせるデジタル人材の確保・育成も欠かせません。こうした課題を抱える中小企業にとって、補助金や助成金は、設備投資やITツール導入にかかる費用負担を軽減し、DXへの第一歩を踏み出すための重要なきっかけとなります。

また、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」も、DX推進が急がれる大きな理由の一つです。これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、老朽化・複雑化・ブラックボックス化することで、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという指摘です。レガシーシステムを放置し続けると、維持管理費が高騰するだけでなく、新しいデジタル技術との連携が困難になり、市場の変化に迅速に対応できなくなります。この問題を克服するためには、既存システムから脱却し、最新の技術を基盤とした新たなシステムへと刷新する、まさにDXの実行が不可欠なのです。政府は、この「2025年の崖」を乗り越えるべく、企業のシステム刷新やDXへの取り組みを補助金によって強力に後押ししています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会全体のデジタル化を加速させる決定的な要因となりました。テレワークやオンライン会議、ECサイトでの販売といった非対面・非接触型のビジネスモデルが急速に普及し、デジタル対応の遅れが事業継続のリスクに直結することが明らかになりました。こうした社会変化に対応し、事業継続性(BCP)を高める観点からも、DXはもはや選択肢ではなく必須の経営課題となっています。補助金・助成金は、こうした新たな働き方やビジネスモデルへの転換を資金面で支援する役割も担っています。

以上のように、生産性向上、人材・資金不足の解消、「2025年の崖」の克服、そして事業継続性の確保といった、日本企業が抱える複合的な課題を解決する鍵としてDXが位置づけられています。そして、そのDXを中小企業が円滑に進められるよう、国や地方自治体は補助金・助成金という形で積極的に支援策を講じているのです。これらの制度を正しく理解し、戦略的に活用することが、これからの時代を生き抜く企業にとって極めて重要と言えるでしょう。

補助金と助成金の違いとは

DX推進に活用できる資金調達手段として「補助金」と「助成金」がありますが、この二つはしばしば混同されがちです。しかし、その性質や目的、申請プロセスには明確な違いがあります。自社の目的や状況に合わせて適切な制度を選ぶためには、まず両者の違いを正確に理解しておくことが重要です。

| 比較項目 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 国の政策目標(産業振興、技術革新、地域活性化など)の実現 | 雇用の安定、労働環境の改善、人材育成など |

| 主な管轄 | 経済産業省、中小企業庁、地方自治体など | 厚生労働省、地方自治体など |

| 財源 | 主に税金(国の予算) | 主に雇用保険料 |

| 審査の有無 | あり(審査・選考) | なし(要件審査のみ) |

| 受給難易度 | 高い(予算や採択件数に上限があるため、競争になる) | 低い(要件を満たせば原則として受給できる) |

| 公募期間 | 短い・期間限定(数週間〜1ヶ月程度が多い) | 比較的長い・通年(予算上限に達し次第終了する場合あり) |

| 申請のポイント | 事業計画の質、政策目標との合致、独自性、将来性などが問われる | 定められた要件を全て満たしていること、手続きの正確さが問われる |

補助金の特徴

補助金は、主に経済産業省や中小企業庁、地方自治体が管轄し、国の経済政策や産業振興といった目標を達成するために支給される資金です。例えば、「ITツールを導入して生産性を向上させる」「新たな設備投資で国際競争力を高める」といった、企業の成長を促す取り組みが支援の対象となります。

最大の特徴は、申請後に「審査」があり、採択されなければ受給できない点です。財源が税金であるため、公募期間内に申請された事業計画の中から、政策目的に合致し、より優れた内容のものが選ばれます。予算や採択件数には限りがあるため、申請すれば必ずもらえるわけではなく、競争率が高くなることも少なくありません。

そのため、申請にあたっては、自社の事業内容や課題を分析し、補助金を使って「何を」「どのように」解決し、「どのような成果」を目指すのかを具体的に示した、説得力のある事業計画書の作成が不可欠です。審査では、計画の具体性、実現可能性、革新性、波及効果などが総合的に評価されます。

また、公募期間が数週間から1ヶ月程度と短いものが多く、常に最新の公募情報をチェックし、迅速に準備を進める必要があります。IT導入補助金やものづくり補助金、事業再構築補助金などが代表的な補助金です。

助成金の特徴

一方、助成金は、主に厚生労働省が管轄し、雇用の安定や労働者の能力開発、労働環境の改善などを目的として支給される資金です。財源は、企業が支払う雇用保険料が中心となっています。

最大の特徴は、定められた要件を満たしていれば、原則として受給できる点です。補助金のような競争選抜型の審査はなく、提出された書類が要件を満たしているかどうかの形式的な確認が中心となります。そのため、受給のハードルは補助金に比べて低いと言えます。

DXの文脈では、「DX推進のために従業員のリスキリング(学び直し)を行う」「新たなITシステム導入に伴い、非正規雇用労働者を正社員として雇用する」といった、人材育成や雇用に関連する取り組みが支援の対象となります。

公募期間は通年で募集されているものが多く、比較的計画を立てやすいというメリットがあります。ただし、年度の予算上限に達した場合は、期間の途中でも募集が締め切られることがあるため注意が必要です。代表的な助成金には、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金、業務改善助成金などがあります。

このように、補助金と助成金は目的や性質が大きく異なります。「新たな設備投資やシステム導入」といったモノへの投資には補助金を、「人材育成や雇用環境の整備」といったヒトへの投資には助成金を、というように、自社のDX戦略に合わせて両者を使い分ける、あるいは組み合わせて活用することが成功の鍵となります。

【国が主体】DX推進に使える補助金13選

国が主体となって実施している補助金・助成金は、予算規模が大きく、全国の事業者が対象となるため、多くの企業にとって活用のチャンスがあります。ここでは、特にDX推進との関連性が高い13の制度を厳選し、2024年現在の情報を基にその概要を解説します。

※公募期間や要件は頻繁に更新されるため、申請を検討する際は必ず各制度の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。

① IT導入補助金2024

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。DXの入り口として最も活用しやすい補助金の一つです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 労働生産性の向上、インボイス制度への対応など |

| 対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |

| 対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費など |

| 補助率・上限額 | 通常枠:補助率1/2以内、5万円〜150万円未満 インボイス枠(インボイス対応類型):最大350万円(補助率 小規模事業者3/4、その他2/3) インボイス枠(電子取引類型):最大350万円(補助率 大企業1/2、中小企業・小規模事業者等2/3) セキュリティ対策推進枠:補助率1/2以内、5万円〜100万円 複数社連携IT導入枠:最大350万円(補助率 補助対象経費により異なる) |

| 特徴 | あらかじめ登録された「IT導入支援事業者」と連携して申請する必要があります。会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトなど幅広いツールが対象です。 |

参照:IT導入補助金2024 公式サイト

② ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資やシステム構築を支援する補助金です。名称から製造業向けと思われがちですが、商業・サービス業も対象となります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善 |

| 対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |

| 対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など |

| 補助率・上限額 | 省力化(オーダーメイド)枠:最大8,000万円(補助率 中小1/2、小規模2/3) 製品・サービス高付加価値化枠:最大2,500万円(補助率 通常1/2、小規模・再生2/3) グローバル枠:最大4,000万円(補助率 1/2、小規模2/3) ※従業員規模や大幅な賃上げの有無により上限額が変動 |

| 特徴 | AIやIoT、ロボットなどを活用した大規模な省力化投資や、DXによる新たなサービス開発など、比較的大規模で革新性の高い取り組みが対象となります。 |

参照:ものづくり補助金総合サイト

③ 事業再構築補助金

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援する補助金です。新市場進出、事業転換、業種転換など、大きな変革を伴う取り組みが対象です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰など |

| 対象者 | 中小企業等 |

| 対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費など |

| 補助率・上限額 | 成長分野進出枠(通常類型):最大7,000万円(補助率 中小1/2、中堅1/3) コロナ回復加速化枠(通常類型):最大4,000万円(補助率 中小2/3、中堅1/2) ※申請枠や従業員規模により上限額・補助率が細かく設定されています。 |

| 特徴 | DXを活用して既存事業とは異なる新たなビジネスモデルを構築する場合などに活用できます。補助額が大きい分、事業計画の抜本性や市場の成長性などが厳しく審査されます。 |

参照:事業再構築補助金 公式サイト

④ 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が持続的な経営を行うために、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する補助金です。比較的、小規模な投資で活用しやすい制度です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 小規模事業者の販路開拓、生産性向上 |

| 対象者 | 小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下など) |

| 対象経費 | 広報費(チラシ・Webサイト関連費)、開発費、業務効率化の経費など |

| 補助率・上限額 | 通常枠:50万円(補助率 2/3) 特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠など):200万円(補助率 2/3、赤字事業者は3/4) ※インボイス特例の適用で各枠の上限額に50万円上乗せ |

| 特徴 | Webサイトの制作・改修、ECサイトの構築、新たな顧客管理システムの導入など、DXによる販路開拓や業務効率化の取り組みに幅広く活用できます。 |

参照:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金サイト

⑤ 中小企業省力化投資補助金

人手不足に悩む中小企業等に向けて、IoTやロボット等の省力化製品の導入を支援する新しい補助金です。製品がカタログに登録され、販売事業者と連携して導入する点が特徴です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 人手不足解消に効果的な汎用製品の導入による省力化・生産性向上 |

| 対象者 | 中小企業・小規模事業者等 |

| 対象経費 | カタログに掲載された省力化製品の本体価格、導入経費など |

| 補助率・上限額 | 従業員数に応じて変動 5名以下:200万円(賃上げで300万円) 20名以下:500万円(賃上げで750万円) 21名以上:1,000万円(賃上げで1,500万円) 補助率:1/2 |

| 特徴 | 簡易で即効性のある省力化投資を促進することが目的です。清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫システムなど、幅広い業種で活用できる製品が対象となる見込みです。 |

参照:中小企業省力化投資補助事業 公式サイト

⑥ 人材開発支援助成金

従業員の専門的な知識・技能の習得を目的とした職業訓練等を計画的に実施する事業主を支援する助成金です。DX人材の育成に直接的に活用できます。

人への投資促進コース

デジタル・グリーンといった成長分野の人材育成に取り組む場合に高い助成率が適用されます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 労働者のスキルアップのための訓練実施 |

| 対象経費 | 訓練中の賃金、訓練にかかる経費(受講料など) |

| 助成率・上限額 | 賃金助成:最大760円/h、経費助成:最大75% ※訓練内容や事業規模により細かく規定されています。 |

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなど、事業展開に伴い必要となる知識・技能を習得させるための訓練を支援します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 新規事業展開等に伴う人材育成 |

| 対象経費 | 訓練中の賃金、訓練にかかる経費(受講料など) |

| 助成率・上限額 | 賃金助成:760円/h、経費助成:75% ※事業規模や訓練期間により上限あり。 |

参照:厚生労働省 人材開発支援助成金

⑦ キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されます。

正社員化コース

非正規雇用労働者を正社員化した場合に助成されます。DXスキルを習得した人材を正社員として定着させる際に活用できます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 助成額 | 有期 → 正規:1人あたり57万円 無期 → 正規:1人あたり28.5万円 ※生産性要件を満たす場合や、対象が障がい者の場合などに加算あり。 |

賃金規定等改定コース

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合に助成されます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 助成額 | 全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を3%以上増額:1事業所あたり10万円〜 ※対象労働者数に応じて変動。職務評価の実施で加算あり。 |

参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金

⑧ 働き方改革推進支援助成金

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援します。勤怠管理システムやSFA/CRM等の導入が対象となります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 労働時間短縮、年休取得促進のための設備・機器等の導入 |

| 対象経費 | 労務管理用ソフトウェア・機器の導入費、コンサルティング費用など |

| 支給額 | 成果目標の達成状況に応じ、対象経費の3/4または4/5を支給(上限額は成果目標により異なる) |

参照:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

⑨ 業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 最低賃金の引上げと生産性向上 |

| 対象経費 | POSレジシステム、在庫管理システム、勤怠管理システムなどの導入費 |

| 助成上限額 | 30円コース:30万円〜 90円コース:130万円〜 ※引き上げる賃金額と対象労働者数によって上限額が変動します。 |

参照:厚生労働省 業務改善助成金

⑩ ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等事業再編促進事業

この事業は、事業再構築補助金と同様の趣旨で、事業再編や事業統合を含む思い切った事業再構築を促すものです。特に、複数社が連携して新たな事業体を設立するようなケースなどが想定されています。DXを活用した業界全体の構造転換などが該当します。公募情報は経済産業省や中小企業庁のサイトで確認が必要です。

⑪ 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金

地域の単一の企業だけでは解決が難しい課題(例:地域全体の物流効率化)に対し、複数の企業が連携して解決する共生型ビジネスの立ち上げを支援します。地域の複数の中小企業が共同でDXプラットフォームを導入する、といった取り組みが考えられます。

参照:経済産業省 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業

⑫ サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金

生産拠点の集中度が高い製品・部素材について、国内の生産拠点等を整備することでサプライチェーンの強靱化を図る企業を支援します。DX技術を活用したスマートファクトリーの構築などが対象となり得ます。補助額が非常に大きい大規模な事業が対象です。

参照:経済産業省 サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金

⑬ ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業

中小企業等のロボット導入を担うシステムインテグレータ(SIer)の育成を目的とした補助金です。SIerが教育訓練用のロボットシステムを導入する際の経費や、事業実施に必要な経費が補助されます。直接的にDXを導入する企業向けではありませんが、DXを支える産業基盤を強化する重要な事業です。

参照:経済産業省 ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業

【地方自治体が主体】DX推進に使える補助金・助成金7選

国の制度と並行して、各地方自治体も地域の実情に合わせた独自のDX支援策を展開しています。ここでは、主要な都道府県の補助金・助成金の例を7つご紹介します。これらの制度は、国の補助金と併用できる場合もあるため、自社の所在地にある自治体の情報は必ずチェックしましょう。

※公募期間が短く、年度ごとに内容が変更されることが多いため、最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

① (東京都)DX推進実証実験プロジェクト

中小企業が提供するDXに資する優れたソリューション(製品・サービス)の社会実装を促進するため、そのサービスを導入・活用して行う実証実験の経費を補助する事業です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 都内中小企業が開発したDXソリューションの普及促進 |

| 対象者 | DXソリューションを提供する都内中小企業と、それを活用するフィールド提供企業の連携体 |

| 補助対象経費 | 備品購入費、委託・外注費、人件費など実証実験にかかる経費 |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の2/3以内、1プロジェクトあたり最大1,000万円 |

参照:東京都中小企業振興公社 DX推進実証実験プロジェクト

② (東京都)中小企業デジタルツール導入促進支援事業

都内中小企業がDXの推進に向けてデジタルツールを新たに導入する際の経費の一部を補助する事業です。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 都内中小企業のDX推進に向けたデジタルツールの導入支援 |

| 対象者 | 都内に本店または主たる事業所のある中小企業者等 |

| 補助対象経費 | ツール利用料(クラウド利用料等)、導入・設定費用など |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の1/2以内、最大100万円 |

参照:東京都産業労働局 中小企業デジタルツール導入促進支援事業

③ (大阪府)大阪府DX推進補助金

大阪府内の中小企業者が行う、DXの推進に資するデジタル技術・サービスの導入の取組みを支援します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 府内中小企業のDX推進、生産性向上、競争力強化 |

| 対象者 | 大阪府内に事業所を有する中小企業者等 |

| 補助対象経費 | デジタル技術・サービスの導入費用(ツール利用料、専門家経費等) |

| 補助率・補助限度額 | 通常枠:補助率1/2以内、最大75万円 重点枠:補助率2/3以内、最大100万円 |

参照:大阪府 大阪府DX推進補助金

④ (神奈川県)神奈川県中小企業・小規模企業DX推進事業費補助金

県内中小企業・小規模企業が実施するDXの推進に資する取組を支援し、企業の競争力強化を図ります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 県内中小企業のDX推進による競争力強化 |

| 対象者 | 神奈川県内に事業所を有する中小企業・小規模企業 |

| 補助対象経費 | ソフトウェア導入費、クラウドサービス利用料、コンサルティング費用など |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の1/2以内、最大100万円 |

参照:神奈川県 神奈川県中小企業・小規模企業DX推進事業費補助金

⑤ (愛知県)あいちDX推進・生産性向上支援事業

愛知県内の中小企業等が、生産性向上や業務効率化を目的として行うDXの取組を支援します。専門家派遣による相談支援と、設備導入補助を組み合わせて実施されることが多いです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 県内中小企業のDX推進と生産性向上 |

| 対象者 | 愛知県内に事業所を有する中小企業者等 |

| 補助対象経費 | IoT、AI、ロボット、ソフトウェア等の導入経費 |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の1/2以内、最大500万円(年度により変動あり) |

参照:愛知県 産業振興課の関連ページ

⑥ (福岡県)福岡県中小企業生産性向上支援補助金

福岡県内の中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する設備投資等を支援する制度です。DX関連の投資も幅広く対象となります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 県内中小企業の生産性向上、付加価値額向上 |

| 対象者 | 福岡県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者 |

| 補助対象経費 | 機械装置、ソフトウェア等の導入経費 |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の1/2以内、最大100万円など(公募回により変動あり) |

参照:福岡県 福岡県中小企業生産性向上支援補助金

⑦ (北海道)道内中小企業DX促進支援事業

北海道内の中小企業等が、経営課題の解決や新たな付加価値の創出に向けて取り組むDXを支援します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 目的 | 道内中小企業のDX推進による経営力強化 |

| 対象者 | 北海道内に本社を有する中小企業者等 |

| 補助対象経費 | デジタル技術・ツールの導入費、専門家経費など |

| 補助率・補助限度額 | 補助対象経費の1/2以内、最大100万円など(年度により変動あり) |

参照:北海道経済部 経営支援局中小企業課の関連ページ

DXで使う補助金・助成金の選び方3つのポイント

数多くの補助金・助成金の中から、自社に最適な制度を見つけ出すことは、DX推進を成功させるための第一歩です。ここでは、制度を選ぶ際に押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題と導入目的を明確にする

補助金・助成金は、あくまで目的を達成するための「手段」です。まず、「なぜDXに取り組むのか」「補助金を使って何を成し遂げたいのか」という根本的な目的を明確にすることが最も重要です。

例えば、以下のように自社の課題を具体的に洗い出してみましょう。

- 課題:「毎月の請求書発行や経理処理に時間がかかりすぎている。担当者の残業が常態化している」

- 目的:経理業務を効率化し、労働時間を削減したい。

- 最適な制度の方向性:会計ソフトや請求書発行システムの導入を支援する「IT導入補助金」や、業務効率化による労働時間削減を支援する「働き方改革推進支援助成金」が候補になります。

- 課題:「熟練技術者の高齢化が進み、技術承継ができていない。若手へのノウハウ伝達が急務だ」

- 目的:熟練技術のデジタル化と、若手人材の育成。

- 最適な制度の方向性:技術継承のためのマニュアル作成ツールや教育システムの導入を支援する「IT導入補助金」、あるいは若手への技能研修を支援する「人材開発支援助成金」が考えられます。

- 課題:「既存の対面販売だけでは売上が頭打ち。新たな顧客層を開拓したい」

- 目的:オンラインでの販路を拡大し、売上を向上させたい。

- 最適な制度の方向性:ECサイトの構築やWeb広告の出稿を支援する「小規模事業者持続化補助金」が適しているでしょう。

このように、自社の経営課題を起点として考えることで、数ある制度の中から自ずと候補が絞られてきます。 目的が曖昧なまま「もらえるから」という理由だけで申請すると、事業計画に説得力がなく不採択になったり、仮に採択されても導入したツールが活用されなかったりするリスクが高まります。

② 対象となる経費を確認する

次に、導入したいツールやサービスにかかる費用が、検討している補助金・助成金の「補助対象経費」に含まれているかを必ず確認しましょう。制度によって、対象となる経費の範囲は大きく異なります。

| 経費の種類 | 対象となることが多い補助金・助成金の例 |

|---|---|

| ソフトウェア購入費・クラウド利用料 | IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など |

| ハードウェア購入費(PC、タブレット等) | IT導入補助金のインボイス枠(一部)など。対象外となることが多いため注意が必要。 |

| 機械装置・設備費 | ものづくり補助金、事業再構築補助金、業務改善助成金など |

| システム構築費(スクラッチ開発等) | ものづくり補助金、事業再構築補助金など |

| 専門家経費(コンサルティング費用) | IT導入補助金、働き方改革推進支援助成金など |

| 広報費(Webサイト制作、広告宣伝費) | 小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金など |

| 研修費用・受講料 | 人材開発支援助成金など |

特に注意が必要なのは、パソコンやタブレット、スマートフォンといった汎用性が高いハードウェアの購入費です。これらは補助事業以外にも流用できてしまうため、多くの補助金で対象外とされています。ただし、IT導入補助金のインボイス枠のように、会計ソフト等とセットで購入する場合に限り補助対象となる例外もあります。

また、「交付決定日より前に発注・契約・支払いを行った経費」は原則として補助対象外となります。必ず補助金の交付が決定してから、事業を開始(発注・契約)するというルールを徹底しましょう。公募要領の「補助対象経費」の項目を隅々まで読み込み、不明な点は事務局に問い合わせることが重要です。

③ 補助率と上限額で選ぶ

補助率と補助上限額は、自己負担額を計算し、事業の投資規模に見合った制度を選ぶための重要な指標です。

- 補助率:事業にかかった経費のうち、何割が補助されるかを示す割合です。(例:補助率1/2なら、100万円の経費に対して50万円が補助される)

- 補助上限額:補助される金額の上限です。(例:補助率1/2、上限100万円の場合、300万円の経費がかかっても補助額は100万円が上限)

補助率が高い、あるいは上限額が高い制度が必ずしも最適とは限りません。 例えば、事業再構築補助金は最大で数千万円という大きな補助が受けられますが、その分、事業計画の策定や申請手続きの難易度は非常に高くなります。数十万円規模のITツール導入を考えている企業にとっては、より手続きが簡素で採択率も比較的高いIT導入補助金や小規模事業者持続化補助金の方が適している場合があります。

自社の投資計画と資金繰りを考慮し、現実的な自己負担額を算出した上で、事業規模に合った制度を選択することが賢明です。複数の制度の要件を満たす場合は、それぞれの制度で採択された場合の自己負担額をシミュレーションし、最もメリットの大きいものを選ぶ、あるいは併用を検討する、といった戦略的な視点が求められます。

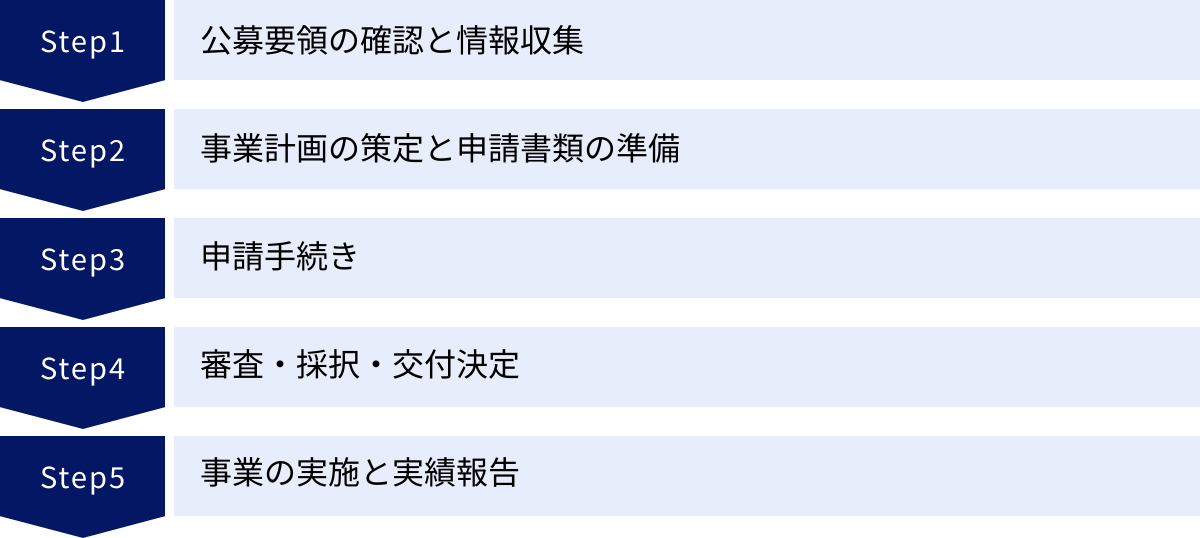

DXの補助金・助成金を申請する流れ5ステップ

補助金・助成金の申請は、定められた手順に沿って計画的に進める必要があります。ここでは、一般的な申請から事業完了までの流れを5つのステップに分けて解説します。

① 公募要領の確認と情報収集

すべての始まりは、公募要領を徹底的に読み込むことです。公募要領には、補助金の目的、補助対象者、対象経費、補助率・上限額、申請要件、審査基準、申請期間、必要書類など、申請に必要なすべての情報が記載されています。

- 熟読する:最低でも2〜3回は通読し、内容を完全に理解しましょう。特に「補助対象者の要件」「補助対象経費」「審査項目・加点項目」は重要です。

- 疑問点の洗い出し:読んでいて不明な点や、自社のケースが要件に合致するか判断に迷う点があればリストアップします。

- 事務局への問い合わせ:リストアップした疑問点は、必ず補助金の事務局に電話やメールで問い合わせて解消しておきましょう。自己判断で進めるのは危険です。

- 公募説明会への参加:多くの補助金では、オンラインまたはオフラインで公募説明会が開催されます。制度のポイントや注意点を直接聞ける貴重な機会なので、積極的に参加しましょう。

この段階で、申請する補助金・助成金が本当に自社の取り組みに合っているか、最終的な判断を下します。

② 事業計画の策定と申請書類の準備

公募要領の内容を理解したら、申請の核となる事業計画を策定し、必要書類を準備します。特に補助金の場合、事業計画書の出来栄えが採択を大きく左右します。

- 事業計画の策定:

- 現状分析:自社の強み・弱み、経営課題、市場環境などを分析します。

- 課題解決:補助事業によって、その課題を「どのように」解決するのかを具体的に記述します。導入するITツールや設備の機能、導入後の業務フローの変化などを明確にします。

- 目標設定:生産性向上率、コスト削減額、売上増加額など、定量的で測定可能な目標(KPI)を設定します。

- 実施体制:誰が責任者で、どのような体制で事業を進めるのかを記述します。

- 資金計画:補助対象経費の見積もりを取得し、自己負担分の資金調達計画も立てます。

- 必要書類の準備:

- 申請書・事業計画書:指定の様式をダウンロードして作成します。

- 添付書類:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、決算書、納税証明書など、公募要領で定められた書類を準備します。取得に時間がかかるものもあるため、早めに手配しましょう。

- gBizIDプライムの取得:近年の電子申請では「gBizIDプライム」のアカウントが必須です。取得には2〜3週間かかる場合があるため、補助金の検討を始めたらすぐに申請手続きを行いましょう。

③ 申請手続き

書類の準備が整ったら、申請期間内に手続きを行います。申請方法は、郵送と電子申請(Jグランツなど)の2種類が主流ですが、近年は電子申請に一本化される傾向にあります。

- 電子申請(Jグランツ):

- gBizIDプライムでログインし、申請フォームに必要事項を入力します。

- 作成した事業計画書や添付書類をPDF化してアップロードします。

- 締切間際はサーバーが混み合い、アクセスできなくなるリスクがあります。締切日の数日前には申請を完了させるようにしましょう。

- 郵送申請:

- 指定された宛先に、締切日必着で送付します。

- 簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法で送付するのが基本です。

申請前に、誤字脱字や書類の不足がないか、複数人でダブルチェックを行うことが重要です。

④ 審査・採択・交付決定

申請後、事務局による審査が行われます。審査期間は補助金によって異なり、1ヶ月〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。

- 審査:補助金の場合、事業計画の内容が専門の審査員によって評価されます。助成金の場合は、提出書類が要件を満たしているかの形式的な確認が中心です。

- 採択・不採択の通知:審査結果がメールや郵送で通知されます。

- 交付申請・交付決定:採択された場合、次に「交付申請」という手続きを行います。これは、申請した経費の内容を最終確定させる手続きです。交付申請書を提出し、事務局の承認を得て「交付決定通知書」が発行された時点で、正式に補助金の交付が決定します。

重要な注意点として、補助対象となる事業(発注、契約、支払いなど)は、この「交付決定通知書」を受け取った日以降に開始しなければなりません。 それ以前の経費は補助対象外となるため、絶対にフライングしないようにしましょう。

⑤ 事業の実施と実績報告

交付決定後、事業計画書に沿って事業を実施します。

- 事業の実施:ITツールの導入、設備の購入、システムの構築など、計画した取り組みを実行します。

- 経費の支払いと証拠書類の保管:経費の支払いは原則として銀行振込で行い、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、振込明細書など、一連の証拠書類(証憑)をすべて保管しておきます。これらは後の実績報告で必須となります。

- 実績報告:事業が完了したら、定められた期間内に「実績報告書」を提出します。事業の内容、かかった経費の内訳、成果などを報告し、保管しておいた証拠書類一式を添付します。

- 確定検査と補助金の支払い:実績報告書が受理され、内容に問題がないと判断されると「確定検査」が行われます。その後、補助金の額が最終的に確定し、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。

補助金は後払いが原則です。事業実施期間中は、一旦自社で経費を全額立て替える必要があるため、資金繰りには十分注意が必要です。

DXの補助金・助成金申請で失敗しないための注意点

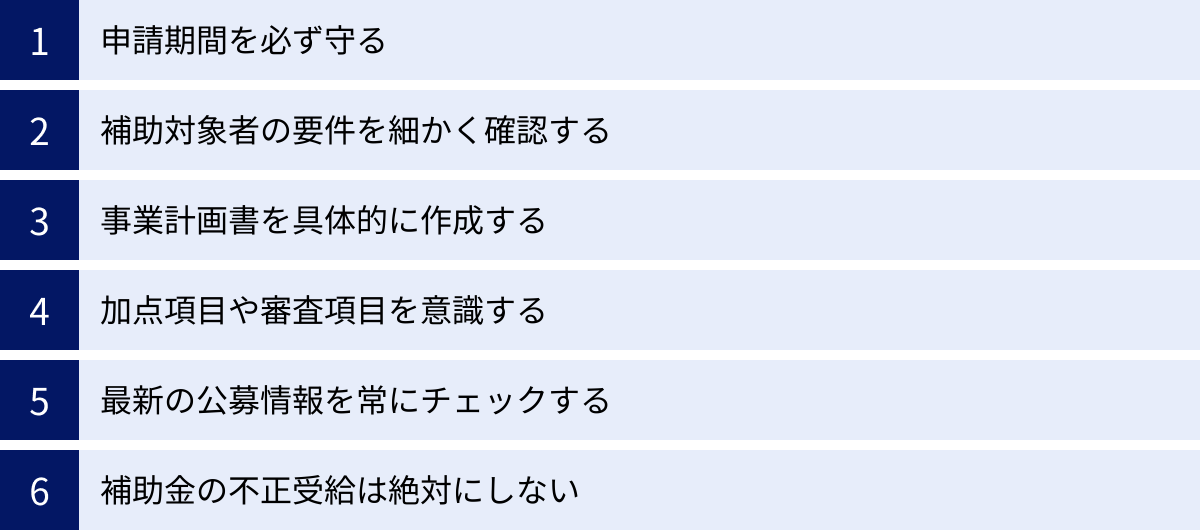

補助金・助成金は非常に魅力的な制度ですが、申請には細かなルールがあり、ちょっとしたミスで不採択になったり、受給資格を失ったりすることがあります。ここでは、申請で失敗しないために押さえておくべき重要な注意点を解説します。

申請期間を必ず守る

これは最も基本的かつ重要な注意点です。どんなに素晴らしい事業計画を書いても、1秒でも申請期間を過ぎれば受理されません。 補助金の公募期間は数週間程度と短いことが多く、油断しているとあっという間に締切日を迎えてしまいます。

- 締切日時を正確に把握する:「〇月〇日 17:00必着」など、日付だけでなく時間まで正確に確認しましょう。

- 電子申請は余裕をもって:前述の通り、締切間際はアクセスが集中してサーバーがダウンしたり、動作が重くなったりする可能性があります。最低でも締切日の2〜3日前には申請を完了させる心づもりで準備を進めましょう。

- 郵送の場合は配達日数も考慮する:郵送の場合は「必着」なのか「消印有効」なのかを確認し、配達にかかる日数を逆算して早めに発送します。

補助対象者の要件を細かく確認する

「中小企業基本法」上の定義だけでなく、補助金ごとに独自の補助対象者要件が定められている場合があります。

- 資本金・従業員数:業種ごとに定められた資本金や常時使用する従業員数の上限を超えていないか確認します。

- 対象業種:風俗営業や反社会勢力との関わりがないことなど、対象外となる業種や事業内容が規定されています。

- みなし大企業:自社が中小企業でも、発行済株式の総数や出資額の一定割合を大企業が所有している場合、「みなし大企業」として補助対象外となることがあります。親会社や関連会社の資本関係も確認が必要です。

- 過去の受給状況:同じ補助金を過去に受給している場合、再度申請できない、あるいは一定期間空ける必要があるなどのルールが設けられていることがあります。

これらの要件を満たしていないと、申請自体が無効になってしまうため、公募要領を注意深く読み込む必要があります。

事業計画書を具体的に作成する

審査の合否を分けるのが事業計画書です。「生産性を向上させたい」「業務を効率化したい」といった抽象的な表現だけでは、審査員の心には響きません。

- ストーリー性を持たせる:「自社には〇〇という課題がある(Before)→それを解決するためにこの補助金を活用して△△を導入する(Action)→その結果、□□という成果が見込まれる(After)」という一連のストーリーを明確に描きます。

- 具体性と独自性を示す:なぜ他社製品ではなくそのITツールなのか、自社のどのような業務にどう活用するのか、他社にはない自社独自の取り組みは何か、といった点を具体的に記述します。

- 数値を盛り込む:「業務時間を〇〇%削減する」「売上を〇〇円増加させる」「新規顧客を〇〇件獲得する」など、具体的で測定可能な数値目標(KPI)を必ず入れましょう。その目標が達成可能である根拠も示すことが重要です。

審査員は多くの申請書を見ています。その中で「この事業を応援したい」と思わせるような、熱意と具体性のある計画書を目指しましょう。

加点項目や審査項目を意識する

多くの補助金では、通常の審査項目に加えて、政策的に重要視される特定の取り組みを行っている場合に評価が上乗せされる「加点項目」が設けられています。

- 賃上げ:従業員の給与水準を引き上げる計画がある場合。

- 事業継続力強化計画(BCP)の認定:自然災害などへの備えに関する計画の認定を受けている場合。

- パートナーシップ構築宣言:サプライチェーンの取引先との連携や共存共栄を進める宣言をしている場合。

- 女性活躍や高齢者雇用の推進 など。

これらの加点項目は、採択の可能性を大きく高める要素です。自社が該当する項目がないか、あるいはこれから取り組めるものがないかを検討し、積極的にアピールしましょう。公募要領の「審査項目」や「加点項目」のセクションは、計画書作成の道しるべとなります。

最新の公募情報を常にチェックする

補助金制度は、社会経済情勢の変化に応じて、頻繁に内容が変更されたり、新たな枠が追加されたりします。 昨年度の情報を鵜呑みにしていると、要件が変わっていて申請できなかったという事態になりかねません。

- 公式サイトをブックマーク:中小企業庁の「ミラサポplus」や、各補助金の公式サイト、地方自治体のウェブサイトなどを定期的にチェックする習慣をつけましょう。

- 公募要領は毎回ダウンロード:過去に申請したことがある補助金でも、公募が開始されたら必ず最新の公募要領をダウンロードして内容を確認します。

補助金の不正受給は絶対にしない

意図的であるか否かにかかわらず、補助金の不正受給は絶対に許されません。虚偽の申請内容で申請したり、補助金を目的外の用途に使用したり、実績報告で金額を水増ししたりする行為が発覚した場合、厳しい罰則が科せられます。

- 補助金の返還:受給した補助金の全額に加えて、延滞金などのペナルティ(加算金)を上乗せして返還を命じられます。

- 企業名の公表:不正受給を行った事業者として企業名が公表され、社会的信用を大きく損ないます。

- 刑事罰:悪質なケースでは、詐欺罪として刑事告発され、役員が逮捕・起訴される可能性もあります。

補助金は国民の税金や労働者の雇用保険料で賄われています。ルールを正しく理解し、誠実に手続きを行うことが大前提です。

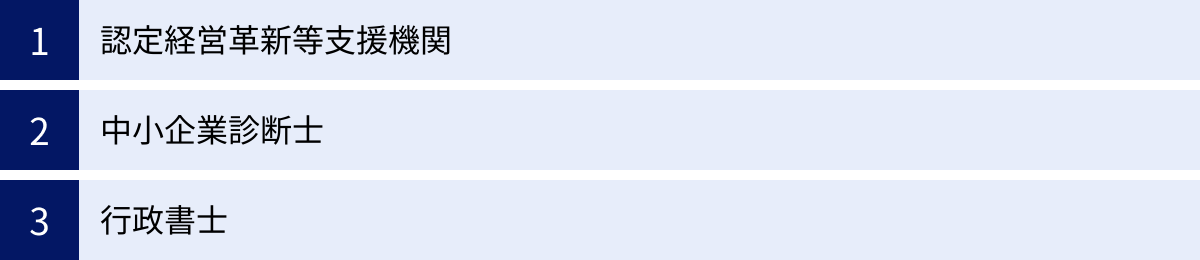

補助金・助成金の申請をサポートしてくれる専門家

補助金・助成金の申請は、事業計画の策定や複雑な書類準備など、専門的な知識と多くの時間が必要です。「自社だけでは対応が難しい」と感じた場合は、専門家の力を借りるのも有効な選択肢です。ここでは、申請をサポートしてくれる代表的な専門家を紹介します。

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にあるとして、国の認定を受けた専門家や機関のことです。税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが認定を受けています。

- 役割と特徴:

- 多くの補助金では、認定支援機関と連携して事業計画を策定することが申請の必須要件となっている場合があります(例:ものづくり補助金、事業再構築補助金など)。

- 補助金申請だけでなく、財務診断、事業計画策定、資金調達、販路開拓など、経営に関する幅広い相談に対応できます。

- 最新の補助金情報に精通しており、自社の状況に合った最適な制度を提案してくれます。

- 事業計画のブラッシュアップや、採択率を高めるためのアドバイスが期待できます。

- 探し方:中小企業庁のウェブサイトに「認定経営革新等支援機関検索システム」があり、地域や支援内容で検索できます。

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家で、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。

- 役割と特徴:

- 企業の現状分析(SWOT分析など)から、経営戦略の策定、そして具体的な事業計画への落とし込みを得意とします。

- 補助金の審査で重視される「ストーリー性のある、説得力の高い事業計画」を作成する上で、非常に頼りになる存在です。

- 補助金を活用した後の事業成長までを見据えた、長期的な視点でのアドバイスが期待できます。

- 多くの中小企業診断士は、前述の認定支援機関としても登録しています。

- 探し方:各都道府県の中小企業診断士協会や、商工会・商工会議所を通じて紹介してもらうことができます。

行政書士

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成や、その代理申請を専門とする法律の専門家です。

- 役割と特徴:

- 補助金・助成金の申請に必要な各種申請書や添付書類の作成、提出代行を主な業務とします。

- 複雑な公募要領を正確に読み解き、不備のない完璧な書類を作成するプロフェッショナルです。書類の不備による申請の遅れや不受理といったリスクを最小限に抑えることができます。

- 特に、要件を満たせば受給できる「助成金」の申請において、その手続きの正確性が求められる場面で強みを発揮します。

- 探し方:各都道府県の行政書士会のウェブサイトで検索したり、地域の商工会などで紹介を受けたりすることができます。

これらの専門家に依頼する場合、成功報酬や着手金といった費用が発生しますが、申請にかかる手間と時間を大幅に削減し、採択の可能性を高めることができます。自社のリソースや申請する補助金の難易度を考慮して、専門家の活用を検討してみましょう。

まとめ

本記事では、2024年最新情報に基づき、DX推進に活用できる国や地方自治体の補助金・助成金について、その背景から具体的な制度、選び方、申請プロセス、注意点までを網羅的に解説しました。

DXは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、すべての中小企業にとって事業の持続的成長と競争力強化に不可欠な経営課題です。しかし、その推進には資金や人材、ノウハウといった壁が立ちはだかります。国や自治体が提供する補助金・助成金は、こうした課題を乗り越え、DXへの力強い一歩を踏み出すための貴重な支援策です。

重要なのは、「自社の経営課題は何か」「DXによって何を実現したいのか」という目的を明確にすることです。その上で、IT導入補助金のようなITツール導入を支援するもの、ものづくり補助金のような大規模な設備投資を後押しするもの、人材開発支援助成金のような人への投資を支えるものなど、数ある制度の中から自社の目的に最も合致したものを戦略的に選択する必要があります。

申請プロセスは複雑に見えるかもしれませんが、「公募要領の熟読」「具体的で説得力のある事業計画の策定」「期限の厳守」といった基本を一つひとつ着実に実行することが採択への近道です。また、自社だけでの対応が難しい場合は、認定支援機関をはじめとする専門家の力を借りることも有効な手段です。

変化の激しい時代を乗り越え、未来を切り拓くために、ぜひこれらの制度を最大限に活用し、自社のデジタルトランスフォーメーションを加速させてください。この記事が、その一助となれば幸いです。