デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠な要素となりました。しかし、「DXを推進しろと言われても、何から手をつければ良いのか分からない」と悩む経営者や担当者の方は少なくありません。このような課題に応えるため、経済産業省は「DX推進ガイドライン」を策定しました。

このガイドラインは、企業がDXを成功させるための具体的な指針を示すものであり、いわばデジタル時代を航海するための「羅針盤」とも言える存在です。単なるITツールの導入に留まらない、ビジネスモデルそのものの変革を促す内容が盛り込まれており、多くの企業にとって重要な道しるべとなります。

しかし、原文は専門的な記述も多く、その全てを読み解くのは容易ではありません。そこでこの記事では、経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」および関連資料の要点を、可能な限り分かりやすく、かつ網羅的に解説します。

具体的には、以下の内容を深掘りしていきます。

- DX推進ガイドラインの基本的な定義と目的

- ガイドラインが策定された背景にある「2025年の崖」などの課題

- ガイドラインが示す「経営」と「ITシステム」という2つの柱

- 最新版(Ver.2.0)で何が変わったのか

- DXを成功に導くための5つの実践的ポイント

- 多くの企業がつまずきやすい課題とその対策

- あわせて理解しておきたい関連資料(DX推進指標、デジタルガバナンス・コードなど)

この記事を通じて、DX推進ガイドラインの本質を理解し、自社のDX戦略を具体的に進めるための一助としていただければ幸いです。

目次

DX推進ガイドラインとは

DX推進ガイドラインとは、経済産業省が2018年12月に公表した、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で実践すべき事柄を体系的にまとめた指針です。このガイドラインは、特に経営者がDXの本質を正しく理解し、自社の変革を主導するための具体的なアクションを示すことを目的としています。

多くの企業でDXが「IT部門任せ」になったり、単なる「業務効率化のためのツール導入」で終わってしまったりするケースが後を絶ちません。しかし、本来のDXは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造することを指します。ガイドラインは、この本質的なDXを実現するために、経営層がどのような視点を持ち、何をすべきかを明確に示しています。

ガイドラインの主な対象読者は、企業の経営者やDX推進の責任者です。しかし、その内容は、事業部門のリーダーやIT担当者、さらにはDXに関わる全ての従業員にとっても、自社の進むべき方向性を理解する上で非常に有益なものとなっています。

ガイドラインの目的と役割

このガイドラインが目指しているのは、単に情報を提示することではありません。その最大の目的は、経営者自らがDXを「自分ごと」として捉え、具体的な行動を起こすきっかけを提供することにあります。ガイドラインは、企業が直面するであろう課題や、それを乗り越えるための考え方を示しており、自社の状況を客観的に見つめ直すためのフレームワークとして機能します。

例えば、架空の中堅製造業A社を考えてみましょう。A社では、熟練工の経験と勘に頼った生産計画が長年の慣習となっていました。しかし、近年の後継者不足と若手への技術継承の難しさが経営課題となっていました。この状況で、経営者がDX推進ガイドラインを手に取ったとします。

ガイドラインを読むことで、経営者は「これは単なる生産管理システムの導入話ではない。熟練工の暗黙知をデータ化し、AIによる需要予測と連携させることで、生産計画そのものを最適化し、新たなビジネスチャンスを掴む経営課題なのだ」と認識を改めます。そして、ガイドラインで示されている「経営戦略・ビジョンの提示」に基づき、「データ駆動型の生産体制を構築し、顧客への納期短縮と高品質な製品提供を実現する」という明確なビジョンを社内に打ち出します。

このように、DX推進ガイドラインは、抽象的なDXという概念を、自社の具体的な経営課題に結びつけ、実行可能なアクションプランへと落とし込むための思考の補助線として大きな役割を果たします。

よくある質問とその回答

ここで、DX推進ガイドラインに関してよく寄せられる質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1. ガイドラインに従わないと、何か罰則があるのでしょうか?

A1. いいえ、罰則は一切ありません。このガイドラインは法律ではなく、あくまで企業が自主的にDXに取り組むことを支援するための「指針」です。しかし、ここに示されている内容は、デジタル化が急速に進む現代市場で企業が生き残るための本質的な要素を含んでいます。したがって、罰則がないからといって軽視するのではなく、自社の競争力を高めるための重要なヒントとして積極的に活用することが推奨されます。

Q2. このガイドラインは、大企業向けの内容で、中小企業には関係ないのでは?

A2. いいえ、そんなことはありません。ガイドラインで示されている「経営トップのコミットメント」や「データ活用の重要性」といった原則は、企業の規模に関わらず共通する、DX成功のための普遍的な要諦です。もちろん、中小企業が大企業と同じ規模のIT投資を行うのは難しいかもしれません。しかし、ガイドラインの本質を理解すれば、自社の身の丈に合った形でのDX(例:クラウドサービスの活用、ローコード/ノーコードツールによる業務改善など)を始めることが可能です。むしろ、組織が比較的小さく、意思決定が速い中小企業の方が、DXによる変革を迅速に進めやすい側面もあります。

Q3. ガイドラインが策定されてから時間が経っていますが、今でも内容は有効ですか?

A3. はい、有効です。このガイドラインは2019年12月に「Ver.2.0」として改訂されており、その後の社会や技術の変化を踏まえた内容になっています。技術のトレンドは日々変化しますが、ガイドラインが示す「経営変革としてのDX」という本質的な考え方や、その推進プロセスにおける原則は、今後も変わることのない普遍的なものです。技術の流行に惑わされず、DXの根本的な目的を見失わないためにも、このガイドラインに立ち返ることは非常に重要です。

総じて、DX推進ガイドラインは、全ての企業がデジタル時代の荒波を乗り越え、持続的な成長を遂げるための「共通言語」であり、「行動計画の雛形」と言えるでしょう。次の章では、なぜこのようなガイドラインが策定されるに至ったのか、その背景にある日本企業が抱える深刻な課題について詳しく見ていきます。

DX推進ガイドラインが策定された背景

経済産業省が「DX推進ガイドライン」を策定し、企業に変革を強く促すのには、深刻な危機感が背景にあります。このままでは日本企業の国際競争力が失われ、経済全体が停滞しかねないという懸念です。その危機感を象徴するキーワードが「2025年の崖」と「デジタル化の遅れによる競争力の低下」です。

2025年の崖

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年9月に公表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」で初めて提示された、日本企業が直面する深刻なリスクを指す言葉です。このレポートは、多くの日本企業が抱えるITシステムの課題が、2025年以降、深刻な経済損失をもたらす可能性を指摘し、産業界に大きな衝撃を与えました。

レガシーシステムの問題点

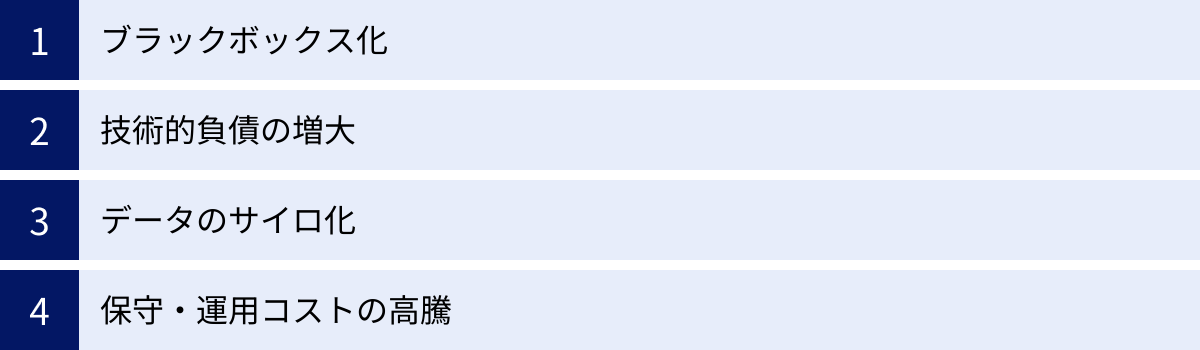

「崖」の正体は、主に「レガシーシステム」に起因します。レガシーシステムとは、長年にわたって企業の基幹業務を支えてきた古いITシステムのことです。これらのシステムは、過去の技術で構築され、度重なる改修や機能追加によって、その構造は極めて複雑で巨大なものになっています。具体的には、以下のような問題点を抱えています。

- ブラックボックス化: システムの設計思想や詳細な仕様を理解している技術者がすでに退職しており、残されたドキュメントも不十分なため、システムの全体像を誰も把握できていない状態です。何か修正を加えようにも、どこに影響が及ぶか分からず、手が出せません。

- 技術的負債の増大: 目の前の問題に対応するため、場当たり的な修正を繰り返してきた結果、システムの内部構造は歪み、矛盾を抱えています。これが「技術的負債」となり、将来の改修コストや運用コストを著しく増大させます。

- データのサイロ化: 各事業部が個別にシステムを導入してきたため、会社のデータが部門ごとに分断・孤立(サイロ化)しています。全社横断でのデータ活用ができず、経営判断に必要な情報を迅速に得ることができません。

- 保守・運用コストの高騰: 古い技術を維持するためには、高額な保守費用や、限られたスキルを持つベテラン技術者の人件費が必要です。DXレポートによれば、企業のIT関連費用のうち、実に8割以上が既存システムの維持管理費(ラン・ザ・ビジネス)に使われているという指摘もあります。(参照:経済産業省 DXレポート)

崖から落ちるとどうなるか

これらのレガシーシステムを放置し続けた結果、2025年以降に顕在化するとされるのが「崖」です。具体的には、以下のような事態が予測されています。

- データ活用の停滞: 新しいデジタル技術(AI、IoTなど)を導入しようとしても、基盤となるレガシーシステムから必要なデータを取り出せず、宝の持ち腐れになります。

- ビジネスの変化に追随できない: 市場のニーズやビジネス環境が急速に変化しても、システムの改修に膨大な時間とコストがかかるため、迅速に対応できず、ビジネスチャンスを逸します。

- セキュリティリスクの増大: 古いシステムは最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃の標的となりやすくなります。大規模な情報漏洩やシステムダウンのリスクが高まります。

- 経済的損失: DXレポートでは、これらの課題を克服できない場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると試算されています。これは、当時の日本のGDPの約2%に相当する、極めて大きな金額です。

DX推進ガイドラインは、この「2025年の崖」を回避し、企業がレガシーシステムから脱却して、新たなデジタル時代のIT基盤を構築するための具体的な道筋を示すために策定されたのです。

デジタル化の遅れによる競争力の低下

「2025年の崖」が企業内部のシステム問題であるとすれば、こちらはよりマクロな視点での課題です。日本の産業界全体として、デジタル化への対応が世界的に見て遅れているという現実があります。

スイスのビジネススクールIMDが発表する「世界デジタル競争力ランキング」では、日本は近年、30位前後で推移しており、主要先進国の中で決して高いとは言えない順位に留まっています。(参照:IMD World Competitiveness Center)この背景には、いくつかの構造的な要因が考えられます。

- 経営層のデジタルへの理解不足: 多くの経営者が、DXをIT部門の管轄事項と捉え、経営戦略の中核に据えていません。IT投資も、業務効率化やコスト削減といった「守りのIT投資」に偏りがちで、新たな価値創造を目指す「攻めのIT投資」が不足しています。

- 完璧主義と前例主義の文化: 新しい技術やサービスを導入する際に、最初から完璧なものを求めたり、過去に前例がないことを理由に挑戦をためらったりする企業文化が、迅速なトライ&エラーを妨げています。

- 縦割り組織の弊害: 部門間の連携が乏しく、それぞれが部分最適を追求する「サイロ化」した組織構造が、全社的なデータ活用や業務プロセスの変革を困難にしています。

競争力低下のシナリオ

デジタル化の遅れは、具体的に企業の競争力をどのように削いでいくのでしょうか。

例えば、ある伝統的なアパレル企業B社を考えてみます。B社は長年、卸売を中心としたビジネスモデルで安定した収益を上げてきました。しかし、市場では、顧客データを活用して一人ひとりに合った商品を提案するD2C(Direct to Consumer)ブランドが台頭し始めています。

B社も危機感は感じていますが、「既存の卸売先との関係が悪化する」「ECサイトの構築ノウハウがない」「顧客データを分析できる人材がいない」といった理由で、具体的な行動を起こせずにいます。その間に、新興のD2CブランドはSNSやアプリを通じて顧客と直接繋がり、膨大なデータを収集・分析しています。そのデータに基づき、顧客が本当に欲しい商品を予測し、無駄のない生産計画を立て、パーソナライズされたマーケティングを展開することで、急速にシェアを拡大していきます。

気づいた時には、B社は顧客のニーズから取り残され、在庫の山を抱え、収益は悪化の一途をたどるかもしれません。これが、デジタル化の遅れがもたらす競争力低下の典型的なシナリオです。

DX推進ガイドラインは、こうした危機的状況を打開し、日本企業が既存のビジネスモデルや企業文化の変革を断行し、再び国際的な競争力を取り戻すための「処方箋」として策定されたのです。それは、単なるIT導入マニュアルではなく、日本の産業界全体に向けた、未来への変革を促す強いメッセージでもあるのです。

DX推進ガイドラインで求められる2つの柱

DX推進ガイドラインは、DXを成功させるために企業が取り組むべきことを、大きく2つの柱に分けて整理しています。それは「①経営のあり方・仕組み」と「②DXを実現するためのITシステム構築」です。この2つは、どちらか一方だけでは不十分であり、両者が密接に連携し、両輪となって初めてDXという大きな車を前進させられます。

ここでは、それぞれの柱で具体的にどのようなアクションが求められているのかを、詳しく見ていきましょう。

経営のあり方・仕組み

DXは技術の問題である前に、経営の問題です。ガイドラインが最初に「経営のあり方・仕組み」を掲げているのは、DXの成否が経営トップのリーダーシップと、それを支える組織体制にかかっていることを強調するためです。どんなに優れたITシステムを導入しても、経営戦略と結びついていなければ、それは単なる高価な「おもちゃ」で終わってしまいます。

以下に、この柱で求められる主要なアクションをまとめました。

| 項目 | 求められるアクションの要点 |

|---|---|

| 経営戦略・ビジョンの提示 | ・DXによってどのような社会的価値や顧客価値を創出するのかを明確にする ・全社員が共感し、行動の拠り所とできるような、具体的で魅力的なビジョンと戦略を策定・共有する |

| 経営トップのコミットメント | ・経営者がDXの必要性とビジョンを自身の言葉で繰り返し社内外に発信する ・DX推進を阻害するような既存の社内制度や慣行の見直しを主導し、変革への強い意志を示す |

| DX推進のための体制整備 | ・DXを専門に推進する部署や、CDO(最高デジタル責任者)のような責任者を任命する ・事業部門、IT部門、経営層が密に連携し、迅速な意思決定ができる仕組み(例:部門横断のタスクフォース)を構築する |

| 投資等の意思決定 | ・短期的な費用対効果(ROI)だけでなく、中長期的な視点での企業価値向上を見据えて、DXへの投資を判断する ・アジャイルな開発プロセスに対応できるよう、柔軟な予算配分やスピーディーな承認プロセスを導入する |

| マインドセットの変革 | ・既存のビジネスプロセスや成功体験にとらわれず、新しいアイデアや挑戦を歓迎する ・失敗を責めるのではなく、失敗から学び次に活かすことを許容する文化(Fail Fast文化)を醸成する |

これらのアクションは、単にチェックリストを埋めるようにこなせば良いというものではありません。その根底にあるのは、「DXをテコにして、会社をどう変えたいのか」という経営者自身の強い意志です。

例えば、ある地方の老舗旅館C社がDXに取り組むとします。経営者はまず、「単に予約システムをオンライン化するだけでは意味がない」と考えます。そして、「我々の旅館が持つ独自の歴史や文化、そして地域との繋がりという価値を、デジタル技術を使って国内外の新しい顧客層に届け、忘れられない体験を提供する」というビジョンを掲げます。

このビジョンの下、経営者は自らDX推進のリーダーとなり、若手社員を中心としたプロジェクトチームを発足させます。チームは、VR(仮想現実)で館内を体験できるコンテンツを作成したり、地域の農家や工芸家と連携した特別な宿泊プランを企画し、SNSでインフルエンサーを起用して発信したりします。こうした取り組みには当然コストがかかりますが、経営者はこれを「未来への投資」と位置づけ、必要な予算を確保します。

この例のように、経営ビジョンという「北極星」を最初に定めることで、組織全体のエネルギーが同じ方向に向かい、具体的なアクションが意味を持つようになります。これが「経営のあり方・仕組み」の柱が目指す姿です。

DXを実現するためのITシステム構築

経営層がどれだけ素晴らしいビジョンを描いても、それを具現化するための「手足」となるITシステムがなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。もう一方の柱である「DXを実現するためのITシステム構築」は、その経営ビジョンや戦略を実行可能な形にするための技術的な基盤づくりについて述べています。

ここでのポイントは、ITシステムを単なる「業務効率化ツール」としてではなく、「新たな価値創造のエンジン」として捉え直すことです。そのためには、これまでのように部門ごとに最適化されたバラバラのシステムではなく、全社的な視点で設計された柔軟で拡張性の高いシステム基盤が不可欠となります。

この柱で求められる主要なアクションは以下の通りです。

- 全社的なITシステムの構築とデータ連携基盤の整備:

- 部門ごとにサイロ化されたシステムを連携・統合し、顧客データや生産データ、販売データなどを一元的に管理できる基盤を構築します。これにより、これまで見えなかったインサイト(洞察)を得られるようになります。

- API(Application Programming Interface)などを活用し、社内外の様々なシステムやサービスと柔軟にデータをやり取りできる仕組みを整えることが重要です。

- 既存システムの評価と計画的な刷新(モダナイゼーション):

- 「2025年の崖」の原因であるレガシーシステムについて、事業への貢献度やリスクを客観的に評価します。

- 全てのシステムを一気に刷新するのではなく、「維持・継続するもの」「廃棄するもの」「刷新(モダナイズ)するもの」に仕分けし、優先順位をつけて計画的に移行を進めます。移行手法としては、クラウドへの移行(リフト&シフト)や、機能を小さな部品に分割するマイクロサービス化などがあります。

- 変化に迅速に対応できるアジャイルな開発体制の導入:

- ビジネス環境の変化に素早く対応するため、従来型のウォーターフォール開発(最初に全ての要件を固めてから開発する手法)だけでなく、短期間で開発とテストを繰り返すアジャイル開発の手法を取り入れます。

- これにより、ユーザーからのフィードバックを迅速に製品やサービスに反映させ、継続的な改善が可能になります。

- DXを担う人材の確保・育成:

- IT部門だけでなく、ビジネスの現場である事業部門にも、デジタル技術を理解し、データに基づいて業務改善や企画立案ができる人材を育成します(リスキリング)。

- 社内での育成が難しい高度な専門スキルを持つ人材(データサイエンティスト、AIエンジニアなど)は、外部から積極的に採用したり、パートナー企業との協業を検討したりします。

先の老舗旅館C社の例で言えば、経営ビジョンを実現するために、予約管理、顧客管理、会計システムを一つのクラウドプラットフォームに統合します。これにより、どの顧客がいつ宿泊し、どんなプランを好み、いくら支払ったかというデータが一元管理できるようになります。さらに、この顧客データを活用して、リピーター向けにパーソナライズされたDMを送ったり、閑散期の稼働率を上げるための新たな体験プランを開発したりすることが可能になります。

このように、経営ビジョンという「設計図」と、それを実現するITシステムという「実行エンジン」が両輪となって初めて、DXは力強く推進されるのです。この2つの柱は、どちらが欠けてもならず、常に一体となって変革を進めていく必要があることを、ガイドラインは強く示唆しています。

【Ver.2.0】DX推進ガイドラインの主な改訂ポイント

「DX推進ガイドライン」は、2018年12月の初版公表後、約1年間の企業の取り組み状況や寄せられた意見を踏まえ、2019年12月に「Ver. 2.0」として改訂されました。この改訂は、DXの本質がなかなか企業に浸透せず、多くの企業が具体的なアクションに移せていないという課題認識から行われました。

Ver. 2.0は、初版の骨格を維持しつつも、より実践的で分かりやすい内容へと進化しています。ここでは、その主な改訂ポイントを2つに絞って解説します。(参照:経済産業省 DX推進ガイドライン Ver. 2.0)

企業がとるべきアクションの明確化

初版(Ver. 1.0)では、各項目が「(経営トップは)~を認識し」や「~が必要である」といった、経営者の「認識」や「理解」を促す表現が多く使われていました。これは、まずDXの重要性を経営層にインプットすることが主眼だったためです。

しかし、Ver. 2.0では、これらの表現が「(企業は)~を策定・公表する」「~体制を構築する」といった、より主体的で具体的な「行動(アクション)」を求める表現へと変更されました。

この変更の背景には、「DXの重要性は理解したが、具体的に何をすれば良いのか分からない」という企業の声が多くあったことが挙げられます。経済産業省は、DXを「評論」や「学習」の段階から、具体的な「実践」の段階へ移行させる必要があると考えたのです。

例えば、「DX推進のための体制整備」に関する項目を見てみましょう。

- Ver. 1.0(ニュアンス): 経営者は、DXを推進するための体制が必要であることを認識すべきだ。

- Ver. 2.0(ニュアンス): 企業は、マインドセットの変革を促し、事業部門に権限を委譲して迅速な意思決定を可能にするような、具体的な推進体制を構築しなければならない。

このように、Ver. 2.0では、より踏み込んだ具体的なアクションが求められています。これは、DXが単なる知識ではなく、「知っている」から「やっている」への転換を強く促すメッセージであり、企業に対して、より一層の主体性と実行責任を求める姿勢の表れと言えます。この改訂により、企業は自社の取り組みを評価する際に、「理解しているか」ではなく「実行できているか」という、より厳しい基準で自己点検することが求められるようになりました。

DX成功パターンの類型化

Ver. 2.0で新たに追加された、もう一つの重要な改訂ポイントが「DX成功パターンの類型」です。これは、企業がDXに取り組む際の段階を3つに整理し、自社の現在地と目指すべきゴールを明確にするためのフレームワークです。

多くの企業が「DX」という言葉の定義の広さゆえに、自社の取り組みがどのレベルにあるのかを把握できずにいました。この類型化は、そうした混乱を整理し、各企業が段階的にステップアップしていくための道筋を示すことを目的としています。

以下に、その3つの段階をまとめた表を示します。

| 段階 | 定義 | 具体例 |

|---|---|---|

| デジタイゼーション(Digitization) | アナログ・物理データのデジタルデータ化 (部分的な業務効率化) |

・会議のペーパーレス化、紙の契約書の電子契約化 ・Web会議システムの導入、社内連絡へのチャットツール活用 |

| デジタライゼーション(Digitalization) | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 (プロセス全体の効率化・高度化) |

・RPAを導入し、経費精算プロセス全体を自動化する ・SFA/CRMを導入し、営業活動や顧客管理のプロセスをデジタル化する |

| DX(デジタルトランスフォーメーション) | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、顧客起点の価値創出のための事業やビジネスモデルの変革 | ・製造から販売までのデータを一元化・分析し、新たなサブスクリプションサービスを創出する ・収集した顧客データに基づき、マスプロダクトからパーソナライズされた製品・サービスの提供へシフトする |

この類型化がもたらした最大のメリットは、多くの企業が「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」の段階に留まっているにもかかわらず、それを「DX」と呼んで満足してしまうという「DXやったつもり」の状態に警鐘を鳴らしたことです。

例えば、Web会議を導入しただけ(デジタイゼーション)で「我が社もDXを推進している」と考えるのは誤りです。それはDXに向けた第一歩に過ぎません。本来目指すべきDXは、デジタル技術を駆使して、これまでにない顧客価値を生み出したり、競争優位性を確立するようなビジネスモデルの変革を伴うものです。

このフレームワークを活用することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- 現在地の客観的な把握: 自社の取り組みが3つのどの段階にあるかを客観的に評価できる。

- 次の目標設定の容易化: 次に目指すべきステップ(例:デジタイゼーションからデジタライゼーションへ)が明確になり、具体的なアクションプランを立てやすくなる。

- 社内での共通認識の醸成: 「DX」という言葉に対する社内での認識のズレをなくし、全社で目指す方向性を統一できる。

Ver. 2.0への改訂は、DX推進ガイドラインを、単なる理念的な指針から、企業が自己診断し、具体的な行動計画を立てるための、より実践的なツールへと進化させました。これにより、企業は自社のDX推進をより効果的かつ計画的に進めるための強力な拠り所を得たと言えるでしょう。

DXを成功に導く5つのポイント

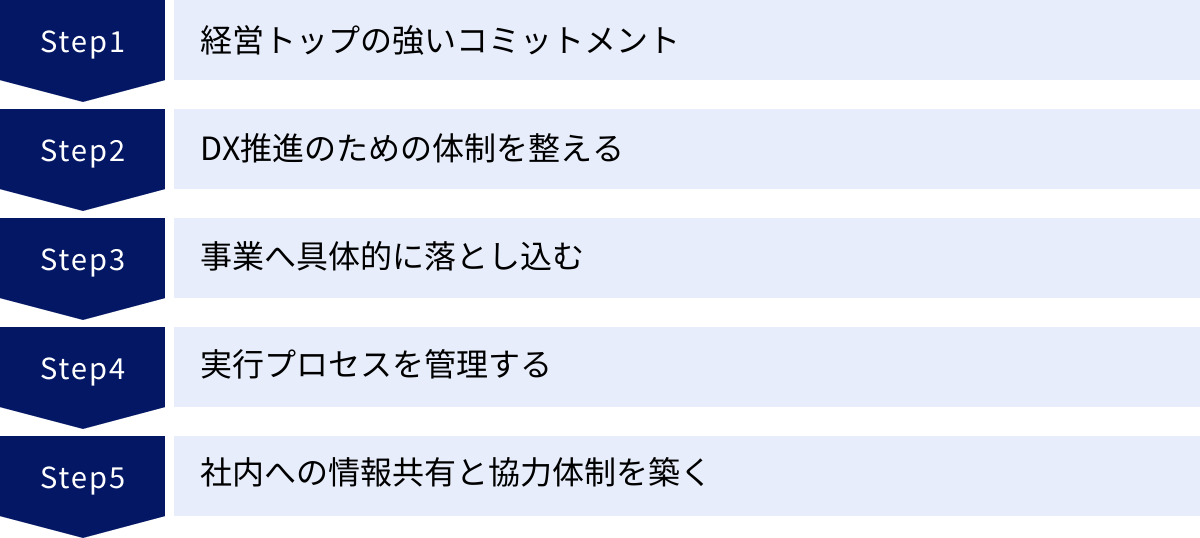

DX推進ガイドラインの内容は多岐にわたりますが、そのエッセンスを抽出し、DXを成功へと導くために特に重要となる実践的なポイントを5つに集約して解説します。これらのポイントは相互に関連しており、一つひとつを丁寧に進めていくことが、全社的な変革を成し遂げるための鍵となります。

① 経営トップの強いコミットメント

DXが単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な取り組みである以上、経営トップの強いコミットメントは、成功のための絶対的な前提条件です。現場の担当者や一部門だけでは、既存の業務プロセスや部門間の壁を乗り越えることは極めて困難です。

経営トップが果たすべき具体的な役割は、以下の通りです。

- ビジョンの言語化と発信: 「なぜ我が社はDXに取り組むのか」「DXによって何を実現し、社会や顧客にどのような価値を提供するのか」というビジョンを、経営者自身の言葉で、情熱をもって繰り返し社内外に発信し続けることが重要です。これにより、「DXはIT部門の仕事」という誤解を解き、全社的な経営課題であることを明確に位置づけます。

- リソースの確保と配分: DXは未来への投資です。短期的な収益に直結しない場合でも、変革に必要な予算や人材(リソース)を優先的に確保し、配分する決断を下さなければなりません。

- 変革の推進役となる: DXを推進する過程では、必ず現状維持を望む抵抗勢力や、部門間の利害対立が生じます。経営トップは、こうした障壁に対して毅然とした態度で臨み、時には痛みを伴う組織改編や人事異動を決断するなど、変革を力強く牽引する「推進役」としての役割を担う必要があります。

経営トップのコミットメントが曖昧なままでは、DXプロジェクトは途中で頓挫したり、部分最適の小規模な改善に終わってしまったりする可能性が非常に高くなります。

② DX推進のための体制を整える

経営トップのコミットメントを具体的なアクションに繋げるためには、それを実行する専門の推進体制が不可欠です。企業の規模や文化に応じて最適な形は異なりますが、一般的には以下のようなパターンが考えられます。

- 社長直轄の専門部署: 経営トップの直下にDX推進室のような専門部署を設置し、強力な権限を持たせることで、部門間の壁を越えた改革をスピーディーに進めることができます。

- 部門横断のタスクフォース: 各事業部門、IT部門、管理部門などからキーパーソンを選出し、部門を横断するタスクフォースや委員会を組成します。現場の知見を活かしやすいというメリットがあります。

- CDO(Chief Digital Officer)の設置: 経営陣の一員として、DXに関する最終的な意思決定権限と責任を持つCDO(最高デジタル責任者)を任命するケースも増えています。

どのような体制を選ぶにせよ重要なのは、役割分担の明確化です。IT部門は技術的な知見や基盤を提供し、事業部門はビジネス上の課題やニーズを提示し、経営層は戦略的な意思決定を下す。この三者が三位一体となって密に連携し、議論を重ねる仕組みを構築することが、実効性のある体制づくりの鍵となります。また、社内に知見が不足している場合は、無理に内製にこだわらず、外部のコンサルタントや専門家を一時的に活用し、知見を吸収することも有効な手段です。

③ 事業へ具体的に落とし込む

壮大なビジョンや立派な体制も、具体的な事業活動に結びつかなければ意味がありません。DXの取り組みを、日々のビジネスに直結する具体的なアクションプランやKPI(重要業績評価指標)に落とし込むことが重要です。

この際、いきなり全社規模の巨大なプロジェクトに着手するのはリスクが大きいため、成果が見えやすく、比較的短期間で実行可能な小規模なテーマ(PoC: Proof of Concept)から始める「スモールスタート」のアプローチが非常に有効です。

例えば、製造業であれば、「AIによる全工場の需要予測システム」という大きな目標を掲げる前に、まずは「特定の一製品ラインにおいて、過去の販売データと気象データを使った販売予測モデルを試験的に構築し、その精度を検証する」といったPoCから始めます。

このスモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの低減: 失敗した際の影響を最小限に抑えられます。

- 早期の成功体験: 小さな成功を積み重ねることで、関係者のモチベーションを高め、社内の協力体制を築きやすくなります。

- 経営層への説得材料: 具体的な成果(コスト削減効果、業務時間短縮など)を示すことで、経営層の理解を得やすくなり、次のより大きな投資を引き出すための説得材料になります。

こうした小さな成功体験を積み重ね、そこから得られた学びを次のプロジェクトに活かしていくサイクルを回すことが、着実にDXを前進させるための現実的な方法です。

④ 実行プロセスを管理する

DXは一度計画を立てたら終わりではなく、継続的なプロセスです。プロジェクトの実行段階では、その進捗を適切に管理し、状況に応じて柔軟に軌道修正していく仕組みが欠かせません。

- KPIによる進捗の可視化: 事前に設定したKPI(例:「顧客からの問い合わせ対応時間」「手作業によるデータ入力工数」など)を定期的に測定し、計画通りに進んでいるか、どのような効果が出ているかを客観的なデータで評価します。進捗が芳しくない場合は、その原因を分析し、対策を講じます。

- アジャイルなマインドセット: DXの取り組みでは、予期せぬ技術的な問題や、市場環境の変化がつきものです。当初の計画に固執するのではなく、状況の変化を前提とし、計画を柔軟に見直していくアジャイルなマインドセットを持つことが極めて重要です。「計画は変更されるためにある」と捉え、変化に迅速に対応できるプロセスを構築しましょう。

- ガバナンスの確立: 柔軟性を重視する一方で、守るべき一線(ガバナンス)を明確にすることも忘れてはなりません。特に、サイバーセキュリティ、個人情報保護、コンプライアンスといった領域では、全社で遵守すべきルールを定め、それが守られているかをチェックする体制を整える必要があります。自由な挑戦と統制のバランスを取ることが、持続可能なDXには不可欠です。

⑤ 社内への情報共有と協力体制を築く

DXは、一部の専門家や推進部署だけで成し遂げられるものではありません。全社員の理解と協力があってこそ、真の企業変革が実現します。そのためには、積極的で透明性の高いコミュニケーションを通じて、全社的な協力体制を築くことが最後の重要なポイントとなります。

- 進捗と成果の共有: DXプロジェクトの目的、進捗状況、得られた成果などを、社内報やイントラネット、全社朝礼などの場を通じて、全社員に定期的に共有します。成功事例だけでなく、時には失敗談やそこから得られた教訓を共有することで、組織全体の学びとなり、次への挑戦を促す健全な文化が醸成されます。

- 現場の巻き込み: 現場の従業員は、日々の業務における課題や改善のアイデアを最もよく知っています。ワークショップやアイデアソンなどを開催し、現場の声を吸い上げ、DXのテーマ設定に反映させることで、当事者意識を高めることができます。

- 成功の称賛: DXに貢献したチームや個人を、社内で正当に評価し、称賛する仕組みも重要です。これにより、他の社員のモチベーション向上にも繋がり、変革へのポジティブな雰囲気が社内に広がっていきます。

結局のところ、DXは一部のスタープレイヤーが進めるものではなく、全社員が参加する「文化祭」のようなものです。全社を巻き込み、一体感を醸成するための地道なコミュニケーションこそが、DXを成功に導く隠れた、しかし最も重要な鍵なのかもしれません。

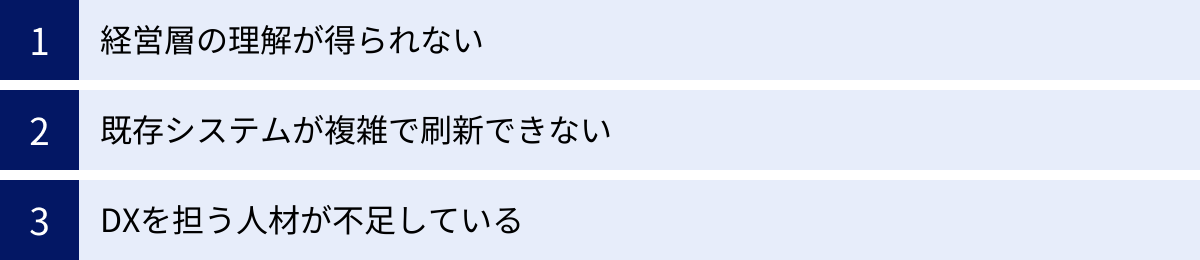

DX推進で企業が直面しやすい課題

DX推進ガイドラインを道しるべにDXへ乗り出しても、その航海は常に順風満帆とは限りません。多くの企業が、同じような「暗礁」に乗り上げてしまいます。ここでは、企業がDXを推進する上で特に直面しやすい3つの典型的な課題と、その乗り越え方について解説します。

経営層の理解が得られない

DX推進における最大の障壁は、しばしば社外ではなく社内の、それも経営層にあると言われます。経営層がDXの本質を理解せず、単なるコスト削減策や流行りのITツール導入としか捉えていない場合、DXは決して前進しません。

課題の具体的な現れ方

- 短期的なROIへの固執: 「その投資は、いつ、いくらの利益になって返ってくるのか?」と短期的な費用対効果(ROI)ばかりを追求し、中長期的なビジネスモデル変革への投資を承認しない。

- 成功事例への過度な期待: 他社の華々しい成功事例だけを見て、「ウチもすぐに同じことができるはずだ」と安易に考え、地道なプロセスを軽視する。

- 「IT部門に任せておけ」という姿勢: DXを経営課題ではなく技術課題と捉え、IT部門に丸投げしてしまう。

解決へのアプローチ

経営層の厚い壁を乗り越えるためには、DX推進担当者側の「説得の仕方」にも工夫が必要です。

- 「危機感」と「機会」の両面から訴求する: 「このまま何もしなければ、5年後には競合に市場を奪われ、事業が立ち行かなくなるかもしれません」といった危機感(守り)を、具体的なデータや市場の変化を示しながら訴える。同時に、「この変革に成功すれば、新たな顧客層を獲得し、新しい収益の柱を築くことができます」という機会(攻め)の両面からアプローチすることで、経営層の関心を引きつけます。

- スモールスタートで早期に成果を示す: 前述の通り、まずは小さなプロジェクトで具体的な成果(例:特定の業務の工数を30%削減、問い合わせ対応時間を半減など)を出すことが極めて有効です。目に見える成果は、どんな雄弁な説明よりも強力な説得材料となり、経営層の信頼を獲得し、次のより大きな投資へと繋げることができます。

- 「DX」という言葉を使わない工夫: 経営層が「DX」という言葉にアレルギーを持っている場合、あえてその言葉を使わずに、「顧客満足度向上のための新サービス開発」「生産性向上のための業務プロセス改革」といった、経営層が普段から使っている言葉に翻訳して説明することも、有効なコミュニケーション戦術の一つです。

既存システムが複雑で刷新できない

DX推進の大きな足かせとなるのが、「2025年の崖」の元凶でもあるレガシーシステムの存在です。長年の継ぎ足し開発によってブラックボックス化したシステムは、まさに「触らぬ神に祟りなし」の状態で、誰も手をつけられなくなっているケースが少なくありません。

課題の具体的な現れ方

- 技術的負債の壁: システムの内部構造が複雑怪奇で、ドキュメントも存在しないため、改修しようにも影響範囲が予測できず、下手に触るとシステム全体が停止するリスクがある。

- データのサイロ化: 各部門のシステムがバラバラに構築されているため、全社横断でデータを活用しようとしても、データの抽出や統合に膨大な手間とコストがかかる。

- ベンダーロックイン: 特定のITベンダーにシステムの開発・運用を依存しきっており、自社にノウハウが蓄積されていないため、ベンダーの言いなりにならざるを得ない状況(ベンダーロックイン)。

解決へのアプローチ

この根深い課題を解決するには、外科手術のような抜本的なアプローチと、対症療法的なアプローチを組み合わせる必要があります。

- 現状の可視化(アセスメント): まずは、自社のIT資産がどのような状態にあるのかを徹底的に洗い出す「アセスメント」が不可欠です。専門のツールや外部の専門家の力を借りて、各システムの役割、依存関係、技術的な問題点、ビジネス上の重要度などを客観的に評価します。どこに「地雷」が埋まっているか分からないままでは、安全な解体作業は始められないのと同じです。

- 段階的なモダナイゼーション: 全システムの一斉刷新はリスクもコストも大きすぎます。アセスメントの結果に基づき、事業への影響が大きいにもかかわらず陳腐化が進んでいるシステムから優先的に、段階的な刷新(モダナイゼーション)を進めます。具体的には、機能を小さなサービスに分割する「マイクロサービス化」や、インフラをクラウドに移行する「リフト&シフト」などの手法があります。

- データ連携基盤の構築: 既存システムをすぐには変えられない場合でも、各システムからデータを抽出して一元的に集約・連携させるためのハブとなる「データ連携基盤」を中間に構築することで、データ活用を先行させることができます。これにより、レガシーシステムの刷新と並行して、データ分析やAI活用などの価値創出活動を進めることが可能になります。

DXを担う人材が不足している

経営層の理解も得られ、ITシステムの課題も整理できたとしても、実際にDXを推進する「人」がいないという問題に直面します。ビジネス構想力、データ分析力、最新のIT技術力などを兼ね備えたDX人材は、社会全体で不足しており、獲得競争が激化しています。

課題の具体的な現れ方

- 求める人材像がいない: 事業内容とデジタル技術の両方を深く理解し、変革をリードできる人材が社内に見当たらない。

- 採用が困難: 市場で引く手あまたのデータサイエンティストやクラウドエンジニアを、自社の給与体系や処遇では採用できない。

- IT部門の疲弊: 既存システムの保守・運用に追われ、新しい技術の学習や戦略的な取り組みに時間を割けない。

解決へのアプローチ

人材不足は一朝一夕に解決できる問題ではありません。育成、採用、そして外部との連携を組み合わせた、多角的なアプローチが必要です。

- 育成(リスキリング)と採用の両輪:

- 育成: 既存社員の「リスキリング(学び直し)」は、最も重要な施策です。特に、業務知識が豊富な事業部門の社員に、データ分析やデジタルツールの活用スキルを学んでもらうことは、ビジネスとITの橋渡し役を育てる上で極めて効果的です。全社的なデジタルリテラシー向上のための研修も併せて実施しましょう。

- 採用: 不足している高度な専門スキルを持つ人材は、中途採用で獲得する必要があります。その際、従来の画一的な人事制度や給与体系を見直し、専門性を正当に評価する仕組みを整えることが不可欠です。

- 内製化と外部パートナーの最適な組み合わせ: 全てを自社で賄う「完全内製化」にこだわる必要はありません。ビジネスのコアとなる戦略的な部分は内製化を目指しつつ、定型的な開発やインフラ運用などは、知見の豊富な外部パートナーに委託するなど、自社の強みを活かせる最適な役割分担を見極めることが重要です。

- 市民開発者の育成: 近年、専門的なプログラミング知識がなくても、業務アプリケーションを開発できる「ローコード/ノーコードプラットフォーム」が普及しています。こうしたツールを導入し、現場の業務担当者自身が、自らの手で業務を効率化するツールを作成する「市民開発」を推進することも、全社的なDX推進力とデジタル文化の醸成に繋がります。

これらの課題は、いずれも根が深く、簡単に解決できるものではありません。しかし、課題の正体を正しく認識し、一つひとつ粘り強く対策を講じていくことこそが、DXという長い航海を乗り切るための唯一の道筋と言えるでしょう。

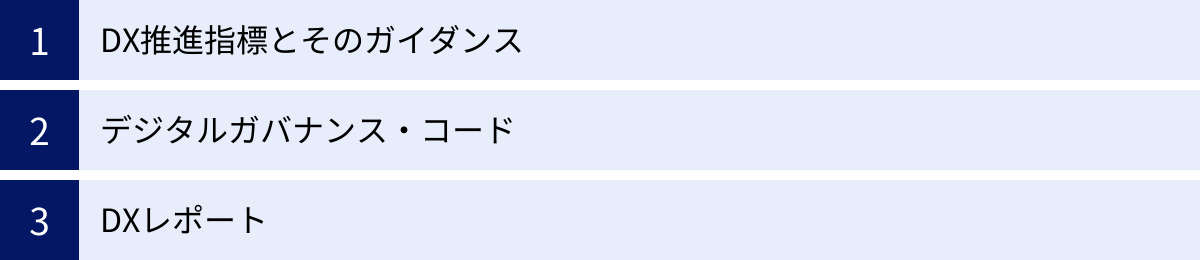

DX推進ガイドラインとあわせて理解したい関連資料

経済産業省は、「DX推進ガイドライン」の他にも、企業のDXを支援するための重要な資料をいくつか公表しています。これらの資料は、ガイドラインと相互に補完し合う関係にあり、あわせて理解することで、自社のDX推進をより立体的かつ効果的に進めることができます。ここでは、特に重要性の高い3つの関連資料について、その位置づけと概要を解説します。

DX推進指標とそのガイダンス

「DX推進指標」は、DX推進ガイドラインと同時に公表された、いわば自社のDXの進捗状況を自己診断するための「健康診断ツール」です。ガイドラインがDX推進の「あるべき姿(To-Be)」や「方向性」を示すものだとすれば、DX推進指標は自社の「現状(As-Is)」を客観的に把握し、課題を特定するためのフレームワークです。

概要と構成

この指標は、ガイドラインの2つの柱である「①経営のあり方、仕組み」と「②ITシステムの構築」に対応する形で、合計35項目の定性指標で構成されています。各項目について、自社の取り組み状況を0から5までの6段階で自己評価します。

さらに、これらの定性的な評価を補完するものとして、DXの成果を測るための定量指標(KPI)の例も示されています。例えば、「コスト削減額」「新規デジタル事業の売上高」「顧客獲得数」などです。

活用方法

この指標の最大の価値は、単に点数をつけることではなく、自己診断のプロセスを通じて、社内で対話を生むことにあります。経営幹部、事業部門の責任者、IT部門の責任者などが一堂に会し、各項目について「なぜウチはこの評価なのか」「何が課題で、次に何をすべきか」を議論することで、DXに対する認識のズレをなくし、全社的な共通理解を醸成できます。

また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、この自己診断結果を入力できるWebサイトを提供しており、入力した企業は、業種や企業規模が類似する他社の平均値と比較したベンチマークレポートを受け取ることができます。これにより、自社の立ち位置をより客観的に把握し、強みと弱みを分析して、次のアクションプラン策定に役立てることが可能です。(参照:IPA 情報処理推進機構)

デジタルガバナンス・コード

「デジタルガバナンス・コード」は、2020年11月に策定された、DX推進における「守り」の側面を強化するための指針です。DX推進ガイドラインが、新たな価値創造といった「攻め」の側面を主に扱っているのに対し、こちらはサイバーセキュリティ対策などを経営課題として捉え、企業価値の向上に繋げるための実践的な規範を示しています。

概要と目的

このコードは、企業がDXを推進する上で避けては通れない、以下のようなリスクに適切に対応することを求めています。

- サイバーセキュリティ: システムのクラウド化や外部サービスとの連携が進むことで、サイバー攻撃の対象領域が拡大するリスク。

- サプライチェーンリスク: 取引先企業がサイバー攻撃を受け、自社の事業が停止してしまうリスク。

- 個人情報保護: 収集した顧客データの不適切な管理による情報漏洩リスク。

デジタルガバナンス・コードは、これらのリスク対策を単なるIT部門の仕事とせず、経営者がリーダーシップを発揮して、全社的な体制を構築し、必要な投資を行い、その取り組みを株主や投資家などのステークホルダーに適切に情報開示していくことを求めています。

DX認定制度との関連

このデジタルガバナンス・コードの要求項目に対応した取り組みを行っている企業は、国が定める「DX認定制度」の認定を受けることができます。DX認定事業者になると、ロゴマークの使用による企業イメージの向上に加え、税制上の優遇措置(DX投資促進税制)や、日本政策金融公庫による低利融資といった様々な支援策の対象となります。

つまり、デジタルガバナンス・コードへの準拠は、単なるリスク対策に留まらず、企業の信頼性を高め、具体的なメリットを享受するためのパスポートとしての役割も担っているのです。(参照:経済産業省 デジタルガバナンス・コード)

DXレポート

「DXレポート」は、これまで本記事でもたびたび言及してきた「2025年の崖」という言葉の出典であり、日本のDX推進における問題提起の原点となった、最も重要な文書群です。2018年の初版公表以降、社会情勢の変化や企業の取り組み状況を踏まえ、続編が複数回にわたって公表されています。

これらのレポートを時系列で読み解くことで、国がDX推進に対してどのような問題意識を持ち、産業界に何を期待し、どのように政策を進化させてきたかという大きな文脈を理解することができます。

- DXレポート(初版、2018年9月): レガシーシステムがもたらす「2025年の崖」という危機を提示し、日本全体でDXに取り組む必要性を強く訴えました。全ての議論の出発点となったレポートです。

- DXレポート2(中間取りまとめ、2020年12月): 多くの企業がDXを部分的なデジタル化と誤解している現状に警鐘を鳴らし、DXの本質が「企業の素早い変革能力」そのものであることを改めて強調しました。

- DXレポート2.1(DXレポート2追補版、2021年8月): コロナ禍を経てデジタル化が加速する中、企業が「今すぐ始めるべきアクション」を具体的に提示し、行動変容を促しました。

- DXレポート2.2(2022年7月): 個々の企業の変革だけでなく、デジタル技術を前提とした新たな産業構造の構築や、それを担う個人のリスキリングの重要性など、より社会全体を見据えた未来志向の議論が展開されています。

これらのレポートは、DX推進ガイドラインの背景にある思想や問題意識をより深く理解するための必読書と言えます。特にDX推進の責任者や担当者は、自社の取り組みをより大きな文脈の中に位置づけるために、一度目を通しておくことを強くお勧めします。